法无定法:考古技术与手段

中国新石器时代考古已经由物质文化史研究阶段转向社会史研究阶段。现今的考古队,不像单口相声演员,一个人把所有事情做完;而更像一个电影导演,带着多学科兼有的专业团队,然后所有的人共同完成一个目标。2007年良渚古城确认后,良渚的考古工作持续取得进展,数字手段和多学科研究在这些发现中起到了巨大的作用。

科技手段:发现良渚古城外郭和水利系统

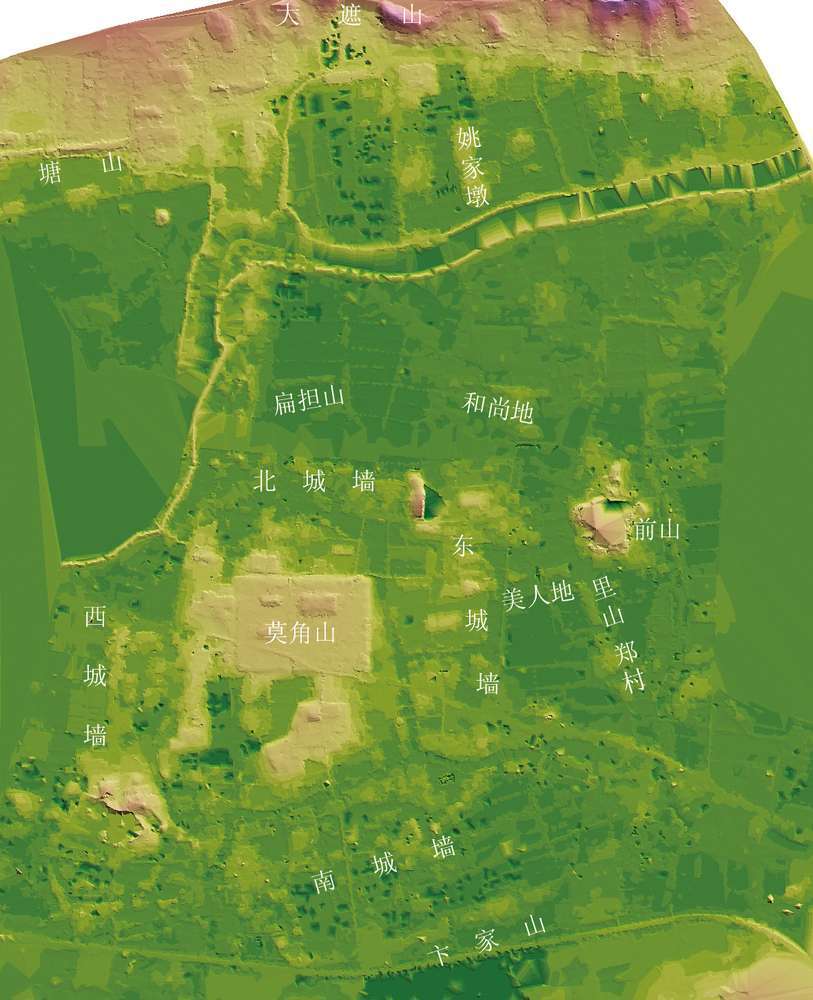

GIS(Geographic Information Systems,地理信息系统)技术在良渚古城外围结构的寻找、水利系统的分析、溢洪道等结构的考古工作中获得广泛应用。作为GIS的一种产品,数字高程模型DEM(Digital Elevation Model)成为我们寻找古城结构最有效的手段。所谓数字高程模型,就是把地图上不同高程的范围依照某种色系的变化涂上不同的颜色。即使一道城墙被破坏后呈若干分散的小段,若其基本高程一致,在DEM平面图上就显示为相同的颜色,这样就很容易把它们联系起来观察。DEM反映的是单纯的地表高程变化,所以能从复杂的地表植被和建筑的视觉干扰中,将纯粹的高程信息直观反映出来。

高程模型显示良渚古城的外郭结构

用DEM寻找良渚古城外郭

2009年年底,我们利用良渚古城区域1∶500比例的线划图制作了数字高程模型DEM,结果有惊人的发现:莫角山呈标准的长方形轮廓,其上的大小莫角山和乌龟山这三个高台显示得非常清晰。更为重要的是,我们明确地发现良渚古城东南部外侧存在着一个长方形结构体,它是分别由美人地、里山—郑村、卞家山构成的北、东、南三面墙体,并与良渚古城的东墙和南墙相接续。经过对美人地等地点的发掘,这里被证实是良渚古城外郭的一部分。

美人地板桩细部

RS与GIS系统发现水坝

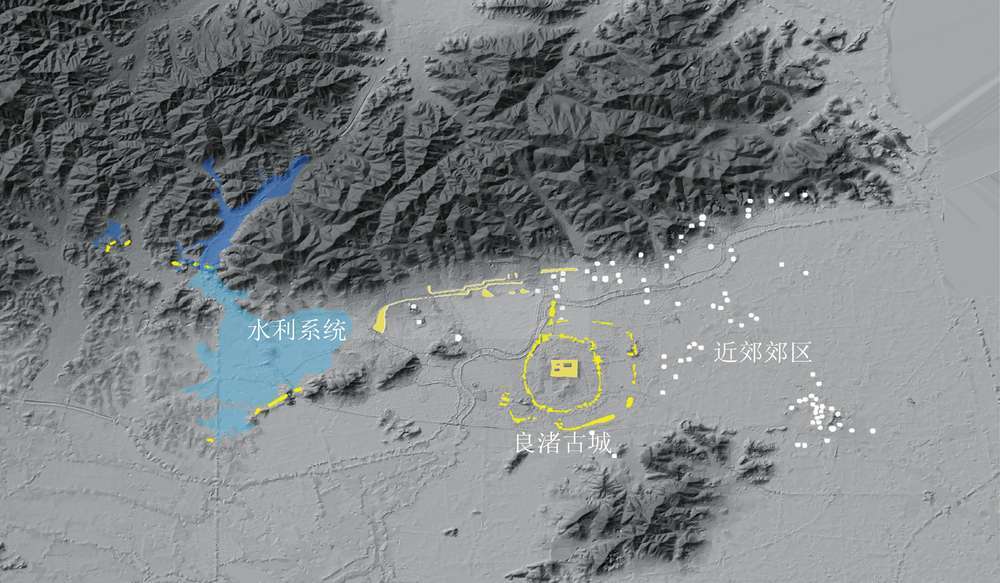

利用遥感RS(Remote Sensing)和GIS对外围水利系统进行考察,新发现了高低两组水坝共11座。RS技术成本低廉、影像直观,成为良渚大遗址考古结构性研究中的最重要手段之一。在发现高坝系统后,我们利用卫星影像进行观察。2011年年初,我们发现在高坝南面约3千米的鲤鱼山存在一个明显具有人工痕迹的大型坝体,经钻探证实这个近300米长的坝体的确是人工堆筑,同时发现在鲤鱼山的东西两侧共有3段人工坝体。这些坝体连接平原上的孤丘,坝高约10米,形成低坝系统。从而揭示出塘山、高坝和低坝共同构成的良渚水利系统的完整结构,意义重大。

地质考古:探知古城的石料来源

在地质考古方面,我们拓展了仅对石玉器出土物进行岩性鉴定的传统方法,对良渚整个区域的自然岩石分布进行了全面的勘察。在研究作为建筑材料的良渚城墙垫石时,岩石学家首先对古城四面城墙解剖点所有暴露的垫石(共10526块)进行岩性、磨圆度、块度的鉴定和统计,发现绝大部分垫石都是散石,很少为人工开采。地质学家对古城周边分水岭以内200平方千米的所有山地进行调查,形成区域岩性分布图,进而与垫石的质地磨圆度等进行对比,获知取石地点多位于山脚和冲沟位置,并利用RS手段、地质及考古勘探资料恢复良渚时期的河道水系。我们根据垫石质地和形态对垫石进行分垄计算,推定良渚垫石的运载方式为竹筏运输;根据河道及采石点位置,还原了其可能的运输路径。

良渚古城系统结构图

实验考古:草裹泥工艺的新认识

通过莫角山西坡河岸的发掘,我们对水坝的草裹泥工艺获得了长足的认识。良渚先民的草裹泥是用河中的荻草,将一块块淤泥像包粽子那样包起来,再用芦苇条绑扎牢固。草裹泥会被运输到山谷,一层层堆叠在洪水的冲击面上,最后在草裹泥上覆盖黄土。这种工艺显示出良渚先民的智慧,他们对泥土材料有着深刻的认识,淤泥具有很好的防水性能,山洪无法渗透,表面的黄土又可以起到加固的作用,即使在今天营建水坝时,土筑坝体依然普遍利用了这种原理。

草裹泥

草裹泥材质分析

泥芯:大多为水相沉积的淤泥

裹草:荻、茅草

绑扎:芦苇、芦竹

以上各类植物,皆为本地沼泽湿地内常见品种,因此推知应是在附近低地直接加工,运输而来。鉴定显示芒荻类植物的取材时间应是在其开花之后的秋冬季,同时木桩的年轮分析亦显示砍伐期在类似季节,符合本地一般农闲旱季修水利的习惯。

我们模拟了绑扎速度。1人挖土3人包扎,每小时共可包扎102个,计0.63立方米,总用工时240分钟;扎带备料平均每2分钟1条,用于1个草裹泥,共需204分钟;茅草置备约需40分钟,铺筑约10分钟。故不计算运输时间,完成1立方松方的草裹泥需784分钟,即1.63工,考虑到实际发掘的草裹泥皆为实方,且有运输的时间,故推测每实方草裹泥置备可接近2工。

关于良渚的两个问题

良渚对其他地区有何影响?

公元前2300年前后的那场史前大洪水,把中华大地所有原住于海滨、平原等地势低洼之处的上古文化消灭殆尽,良渚灭亡的根本原因就在此。良渚实体垮掉了,作为中华文明多元一体中的重要一元,良渚文化,尤其是良渚的玉文化,对同时期和更晚的龙山时代及周边文化都有着广泛的影响,分布范围达到大半个中国,如山西陶寺遗址中的玉琮、“石厨刀”,陕北延安芦山峁、神木石峁的玉钺、玉璧,甘青地区齐家文化的玉琮、玉璧,都是良渚玉文化传播的产物。二里头、殷墟、三星堆、金沙等许多夏商周时期的遗址中,发现了源自良渚文化的玉琮、玉璧,长江与黄淮下游地区其他史前文化的玉钺、玉璜等玉器也有良渚文化的影子。从鼎、豆、壶等陶器,也可以看到青铜时代及其以后,统一的中华文明对良渚文化的吸收和继承。在礼制上良渚文化对以后的文明影响深远。

虽然文献和传说里没有良渚,但良渚对中华文明的贡献在今天还是可以感受到的。江南地区村落的格局,江南地区的文化、风貌、经济模式,就是良渚人创造的,他们创造了后来最富裕的地方。虽然我们不能称它为最早的中国,但是一点也不影响它在我们中国文明史的意义。

良渚有文字吗?

之前,我们认为文字是文明十分重要的一项标志,现在已经慢慢改变了这种比较僵化的认识。只要证明一个文化属于国家级别,它自然就是文明了。符号在良渚有很多,但文字必须在空间布局里刻画得横平竖直,且发现若干个,才能表达某个意思。良渚也发现有一些刻画符号,不是太多。发现的案例很多都是在很小的村庄,不在都城。如果运气好,在莫角山发现了代表当时最高水平的文字资料且没有烂掉的话,那个才能真正代表良渚的文字。我们觉得,按照良渚的发展水平,存在文字是很有可能的,不过最终还是要等待考古发现。

考古小知识

考古地层学

人们对古代遗址的发掘早已有之,直到19世纪中叶地质学科获得了重大成就,真正的考古学才得以建立。考古地层学是一种通过判定遗址中诸堆积形成的先后过程或次序来研究遗存之间相对年代早晚关系的方法。根据土质、土色区分不同堆积,并根据叠压、打破及平行关系确定不同堆积形成的先后次序,又反过来在观察、分析各种文化层形成的基础之上以相关理论来指导发掘工作,同时对各层次的遗迹进行处理。考古地层学研究的首要问题在于尽可能准确地将性质、时间不同的文化堆积层次区别开来,从而确定它们的相对年代,也就是其在时间上的先后关系。

相关遗址

寺墩遗址

良渚文化上承马家浜文化、崧泽文化。寺墩遗址位于江苏省常州市天宁区郑陆镇三皇庙村,距常州市区约15千米。是中国长江下游新石器时代崧泽文化和良渚文化的遗址。面积约6万平方米。1978年、1979年、1982年南京博物院的发掘发现了随葬玉制璧、琮较多的良渚文化墓葬。寺墩遗址良渚文化层的年代,据放射性碳素断代并经校正,为公元前2790年左右。2019年10月7日,寺墩遗址入选第八批全国重点文物保护单位名单。

相关阅读

[1] 浙江省文物考古研究所编著:《良渚古城综合研究报告》,文物出版社,2019年。

[2] 王宁远:《何以良渚》,浙江大学出版社,2019年。

[3] 刘斌:《神巫的世界》,浙江摄影出版社,2007年。

[4] 方向明:《土筑金字塔:良渚反山王陵》,浙江大学出版社,2019年。

[5] 蒋卫东:《神圣与精致》,浙江摄影出版社,2007年。

[1] 仙坛庙:位于浙江省嘉兴市海盐县百步镇,是一处新石器时代崧泽—良渚文化遗址。(编者注)

[2] 高程:测量术语,指某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离。(编者注)

[3] 是我国传统建筑营造的核心技艺。(编者注)

[4] 历时性研究:从动态纵向的程度考察社会结构及形态的视角。(编者注)