30块钱“抢救”回的文物

考古学者首次关注到石峁遗址是在1958年。时年,陕西省开展第一次全国文物普查,“石峁山遗址”(即今石峁遗址)首次被考古工作者记录。根据调查信息及采集陶片等标本分析,调查队认为在石峁、雷家墕大队一带有一处新石器时代龙山文化遗址,遗址东西约2千米、南北约3千米,包括三套城,以位于石峁大队皇城台高地的“头套城”最为清晰。1958年之后,因为一些原因,石峁遗址的考古工作暂停,但是当时的档案保留了下来。再往后包括1963年长城沿线调查的时候,也有学者进行过遗址调查。

1976年,原来陕西文物管理委员会的研究员(当时还不是研究员)戴应新先生听闻陕西神木县高家堡一带出土了很多玉器,就和榆林地区的文博干部几经辗转来到了高家堡镇,得知玉器出土于东北边的一个村子。当地文化站的一位站长称,1966—1976年,大概有1500—1600件玉器从市里卖到北京去换汇,收购者当时只要比较大的玉料,所以石峁早年流散出去的器物都是比较大块的。戴先生去的时候带了30块钱的经费,还准备了很多搪瓷脸盆和老乡交换,当时文化站从老乡手中收购的玉器价格很低,就两三毛钱一件,如果是卖去北京的话时间周期很长,所以老乡都很乐意把玉器拿给戴先生。后来戴先生回忆起来十分遗憾,一是只带了那么多钱,二是也带不走那么多玉器,所以只拣选了一部分带回来了,就是我们现在在陕西历史博物馆看到的那一批有名的器物。

石峁出土的文物中最有名的有两类,一类是牙璋,大概27件。这27件牙璋是20世纪80年代中期三星堆牙璋出土之前整个中亚地区已知最早的牙璋,也最先引起了学术界对石峁玉器的性质、年代和文化特征等热点问题的讨论。我觉得牙璋基本可作为早期政治或制度物化的象征。另一类是玉雕人头像。除此之外,石峁遗址较有名、较具代表性的器物是刀、钺、戈、璜这类片状器。戴氏将征集的玉器进行分类研究,几经反复,最终他认为石峁玉器与陶器都为龙山时代的遗存。

1958年石峁遗址调查记录

1981年,西安半坡博物馆对石峁遗址进行了试掘,带队的是姜寨遗址的发掘者巩启明先生。发现房址、灰坑、石棺葬、瓮棺葬等遗迹,出土器物以陶器为主,采集器物包括玉、石、骨、陶器等类。发掘者认为,石峁遗址存在两种不同时期的文化类型,早段与客省庄二期文化同时,晚段与内蒙古大口二期文化同时,而石棺葬中出土的玉器当属于后段。此次发掘对明确石峁遗址的文化内涵与性质起到了重要作用。

石峁遗址1976年征集的玉器牙璋 邓聪先生供图

1986年,陕西省考古研究所研究员吕智荣在神府煤田考古工作时对石峁遗址进行了调查,采集到陶器残片、磨制石器、打制石器和细石器共40余件,大量细石器的发现表明他们还存在着相当发达的牧猎经济。

2009年,上海大学的罗宏才教授对石峁遗址进行了调查,采集到石人头雕像1件,并对当地村民、榆林地区的收藏家进行了走访,见到了20余件造型独特的石雕或石人头雕像。调查者认为石峁雕像具有浓郁的地域性质,虽属于河套地区范围内,但与河南、关中、陇东及更远的川鄂苏地区的商时期文化有着密切联系,是石峁巫觋集团存在和社会宗教文化的反映,对探讨华夏民族的融合历史、族源、族属等问题提供了形象的标尺与民族学研究的参照系。

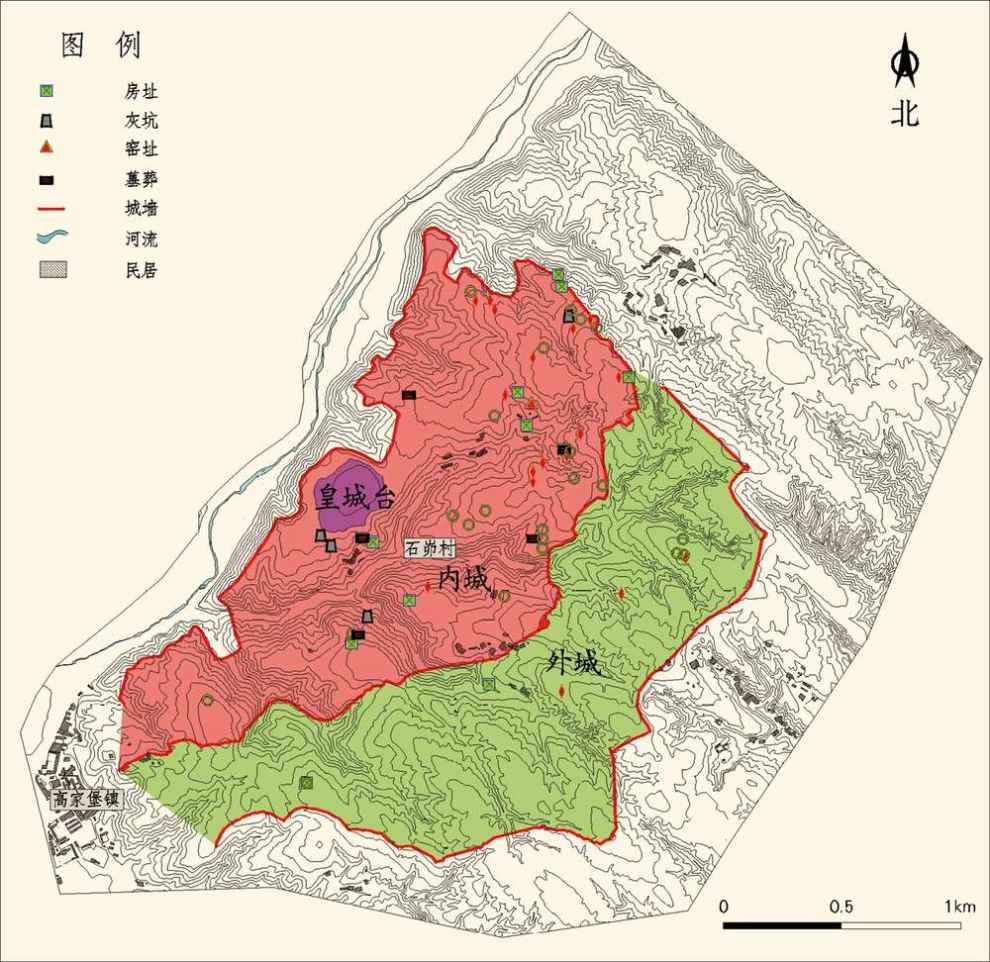

2011年,石峁考古调查工作全面启动。2012年,经国家文物局批准,联合考古队在复查了前期调查成果的基础之上重点发掘了石峁遗址外城东门及城内部分遗迹,取得了重要收获,发现了体量巨大、结构复杂、构筑技术先进的石峁城址外城东城门址以及石城墙、墩台、门塾、内外瓮城等重要遗迹,出土了玉器、壁画及大量龙山晚期至夏时期的陶器、石器、骨器等重要遗物。

石峁城址结构示意图

记得1995年左右,去石峁遗址的路还很不好走,上山的路仅容下一辆小型汽车,如果迎面遇见老乡的拖拉机,就无法避让。重大的考古发现就这样从我们眼皮底下一次又一次地溜走,很是让人遗憾。遗憾的同时,我们也感到幸运。我曾和多位朋友开玩笑说:“幸亏当时没发现,才有了我们现在‘石破天惊’的重大发现,才让石峁有了更加有效的保护和展示。”

石峁城址内城城墙

石峁城址外城城墙

石峁古城面积在400万平方米以上,规模大于年代略早或相近的良渚遗址、陶寺遗址等城址,当是目前所见中国史前时期最大的城址。目前,已知世界早期城建史上面积最大的城址是美索不达米亚西南部苏美尔人建立的乌鲁克遗址,面积4.35平方千米,石峁遗址的规模与之相近。石峁遗址的发现和发掘为研究中国文明起源的多元性和发展过程提供了全新资料,对进一步理解“古文化、古城、古国”框架下的中国早期文明格局具有重要意义。

皇城台俯视正摄影图

外城东门址

外城东门址俯视结构图