海上航行的聚落

南海I号沉船被移入“水晶宫”后,给我们创造了比一般田野考古更为优越、稳定的室内工作环境,同时,可对船体和少许外侧及船底的淤泥进行更为精细的发掘。在沉船的发掘中,我们引入了田野考古聚落发现的方法,以期了解船只不同舱位构造和功能,重构船上的“小社会”。毕竟,船上的“小社会”是陆地社会在海上的延伸,人的等级与法律在船上也同样适用。基于此,我们对南海I号这个航行的聚落社会进行重构。

我们来看看南海I号船体舱位的基本情况。从船尾部分船舱和隔舱板的结构以及散落的木构件推测,如后部C12、C13、C14船舱的隔舱板厚重,且有补强的附贴薄板结构,隔舱板表面也残留多处榫卯结构,该木船的上部应当存在一定的舰楼建筑;虽然现在船体的尾部上层建筑基本无存,但原来应有尾楼;船只载货及乘员所用的空间即为船舱和尾楼。

南海I号尾楼的名为—— ,根据T0502(船尾右侧探方)第四层发现的一件酱釉执壶之墨书而来,该壶底部有“纲”,壁近底部有“

,根据T0502(船尾右侧探方)第四层发现的一件酱釉执壶之墨书而来,该壶底部有“纲”,壁近底部有“ 前公用”内容的墨书。墨书的内容显示,此壶是提供给尾楼公用的器皿。根据文献记载,船上一些普通海商就在货物所载舱内席船货而卧。结合船体中部至尾部左侧出土较多金器推断,

前公用”内容的墨书。墨书的内容显示,此壶是提供给尾楼公用的器皿。根据文献记载,船上一些普通海商就在货物所载舱内席船货而卧。结合船体中部至尾部左侧出土较多金器推断, 内乘员为本船上地位较高的乘员舱位,这些金器应当是沉没过程中从尾楼,即

内乘员为本船上地位较高的乘员舱位,这些金器应当是沉没过程中从尾楼,即 内甩出的。

内甩出的。

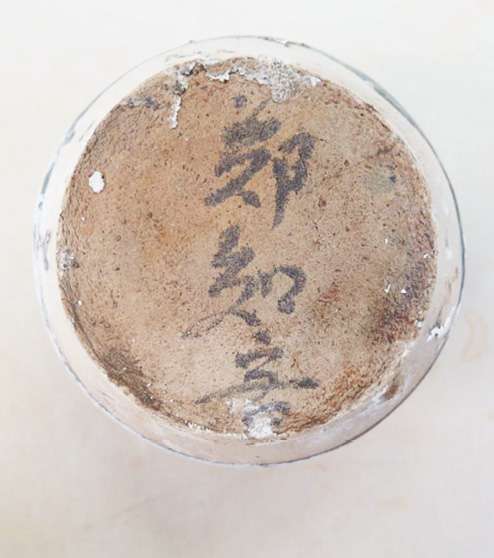

根据文献记载:船上最高领导为纲首,其下还有管事、火长。南海I号出土的瓷器中带有墨书的有2000—3000件,其中大部分为姓氏。有“纲”字墨书的有15件,皆为瓷灶窑酱釉罐,墨书写在罐子底部,应当属于纲首。此类瓷器主要集中在C9舱中,该舱中同时还有带“郑知客”墨书的瓷器,郑知客应当是船上的管事。当时海船上重要的乘员还有负责导航的人——火长,南海I号也出土(水)了一位“导航员”的墨书瓷器,这位导航员姓蔡——“蔡火长”。这三位是船上等级最高的一组人。

其他舱位则应当是中、小海商的。这个等级中,还有“以舱代薪”的船工,即船工兼小商人。他们是没有工资的,被允许装载少量货物,货物卖掉之后,货款归这些船工所有,并以此代替薪金。例如带“陈工直”墨书的瓷器,即为船工所有,他受雇于纲首,拥有少量舱位代替工资,贩运些瓷器。除此之外,还有带“柯头甲”墨书的瓷器,显示宋代保甲制度在船上一样适用。为防止犯罪,船员也被编入不同的保甲单位,相互监督,如果犯法,则要连坐。

墨书褐釉执壶

墨书褐釉执壶

郑知客墨书

蔡火长墨书

柯头甲墨书

根据墨书的姓氏,我们推断船上有乘员30—50人。在等级分析的基础上,结合文献记载,推测乘员在船上的起居亦有区别, (尾楼)中的海商可顾望整个货舱,既安全又便于看管;小商人则在瓷器货舱中安身。

(尾楼)中的海商可顾望整个货舱,既安全又便于看管;小商人则在瓷器货舱中安身。

从南海I号船舱结构、出土墨书及文物综合来看,按照当时南宋社会的各种相关法律,船上的乘员组成了与陆地社会类似的小社会。这个小社会中,人各自在不同的等级,拥有不同的财产、承担各自的责任,并且还有宗教信仰与活动,这个小社会中的人们为了相同的目标与梦想,共同生活在海上航行的聚落中,这个聚落不是一个村落或县城,而是一艘海舶——南海I号。

南海I号的发掘填补了海上丝绸之路南海研究的空白,使这一沉睡于海底近千年的文明使者得以复苏,并重新活跃于中国与世界交流的国际舞台上。作为一艘满载货物在出航不久后就沉没的船只,南海I号无疑是不幸的,但作为古代沟通世界的海上丝绸之路的见证者,它又是不朽的。

南海I号是被封存的时间胶囊,带着千年前的故事浮出水面,我们得以看到南宋时期的微缩社会。沉船满载的状况,是南宋淳熙之治时期海上贸易的代表,出土(水)文物成为考古学对器物断代的标志性器物群;通过研究出水器物,我们对南宋瓷器的价值有了新认识,并构建起当时黄金奢侈品的产业链条;天平、杆秤等衡具的发现也具有文化符号的意义。南海I号的发现使得我们重新定位了临安府在南宋海上贸易中的地位,重新构建起临安府在东南沿海手工业和商业网络的中枢作用。正如有学者认为的,临安府称得上“世界都市之冠”。同时,南海I号在全球商业贸易和文化交流中所体现的和平平等、交流互鉴的思想对当今国际社会有着重要的启示作用。

美国作家盖瑞·金德在描述一艘名为“中美洲”的沉船打捞作品时说:“海难是上帝写了一半的剧本,句号得由那些沉船打捞者来完成。”对于南海I号的考古工作来说更是如此。关于船只的始发港、航行线路、目的地、船上人员组成、遇难沉没原因等一系列问题,一直为社会各界所关注。

考古学是严谨的科学,在没有确实可靠的证据面前,进行定性判断并不严肃,只能是推测。许多问题要经过很长时间的研究才会有结果,有些甚至会成为未解之谜。随着考古工作、研究的深入,相信南海I号会给我们带来更大的意外与惊喜!

考古小知识

水下考古

作为考古学的分支,水下考古与田野考古两者没有任何本质不同,区别主要体现在遗迹遗物埋藏环境不同、获取遗物的技术手段不同。埋藏在海洋、湖泊、江河等水域下的古代人类活动的全部遗存及近现代部分沉船舰均属水下考古对象。水下考古还包括与水下遗存相关的河岸海岸或海岛,甚至大陆腹地的遗存。总之,它是人类认识自己过去的一种较新的方法与手段。

相关遗址

南澳I号

“南澳Ⅰ号”是我国沿海经过正式考古调查发掘的明代沉船,它为解决中国海外贸易、航海、制瓷等诸多学术课题提供了翔实可靠的材料,为研究明代中国经济提供了新的资料和线索。以陶瓷为例,沉船中大量的漳州窑系产品极富特色。由于漳州窑的特殊性,目前国内传世与出土的器物均不多见,窑址发掘亦多为残件;通过对“南澳Ⅰ号”沉船的发掘,不仅提供了品种极为丰富的成品,同时也填补了16—17世纪间大航海时代我国海外贸易政策转变、东南沿海经济结构变化等资料的空白。“南澳Ⅰ号”沉船是我国目前发现的位置较深的水下沉船遗址,地靠台湾海峡南端,洋流较急。考古队通过周密设计、细致工作,克服了种种不利因素,成功地实施了科学的水下考古发掘,组织、发掘、保护各方面都是我国的水下考古学科建设与实践的成功尝试。

相关阅读

[1] 李岩:《解读南海I号——打捞篇》,科学出版社,2019年。

[2] 李岩、陈以琴:《南海I号沉浮记——继往开来的航程》,文物出版社,2009年。

[3] 阳江日报社等编:《海上敦煌——探秘南海I号》,南方日报出版社,2010年。

[4] 李庆新著,余成永译:《“南海I号”与海上丝绸之路》,五洲传播出版社,2010年。

[5] 广东省博物馆:《大海道——南海I号沉船与南宋海贸》,岭南美术出版社,2019年。

[1] 引自国家文物局水下遗产保护中心等编著:《南海Ⅰ号沉船考古报告之二——2014~2015年发掘》,文物出版社,2018年。

[2] 我国古代三大船型之一,另两种是广船和沙船。

[3] 净吨位的单位。(编者注)

[4] 料是以容积来计算海船载货量的一种单位。

[5] 宋朝时日常交易还没有广泛使用银子,南海I号上发现的银铤是用于大宗贸易的。(编者注)