沉睡了2000多年的海昏侯墓

抢救性发掘

2011年3月23日,南昌市新建区大塘坪乡观西村老裘村村民小组东北约500米的墎墩山上,一座古代墓葬遭到盗掘,热心村民发现后立即拨打了江西电视台新闻热线报告这一情况,江西省文物考古研究所闻讯后及时派员进行了现场勘查并上报国家文物局。经专家论证,国家文物局同意对墓葬进行抢救性考古发掘。

我们发现盗墓贼先盗挖了位于东面的海昏侯夫人墓(M2),再盗挖位于西面的海昏侯墓(M1)。盗墓贼之所以这么做,一方面是被墎墩山的表面现象迷惑了,由于受到墎墩山上全是灌木和茅草等植被的影响,他们误认为M2比M1的封土大,可是当我们除掉这些杂草以后,结果恰好相反。另一方面他们还搞错了墓葬的主次关系,以为东面(左边)是主,西面(右边)是次,其实西汉是以西(右)为尊,西面是主,东面是次,就像汉代的长安城一样,皇帝住的未央宫在西面,太后住的长乐宫在东面。

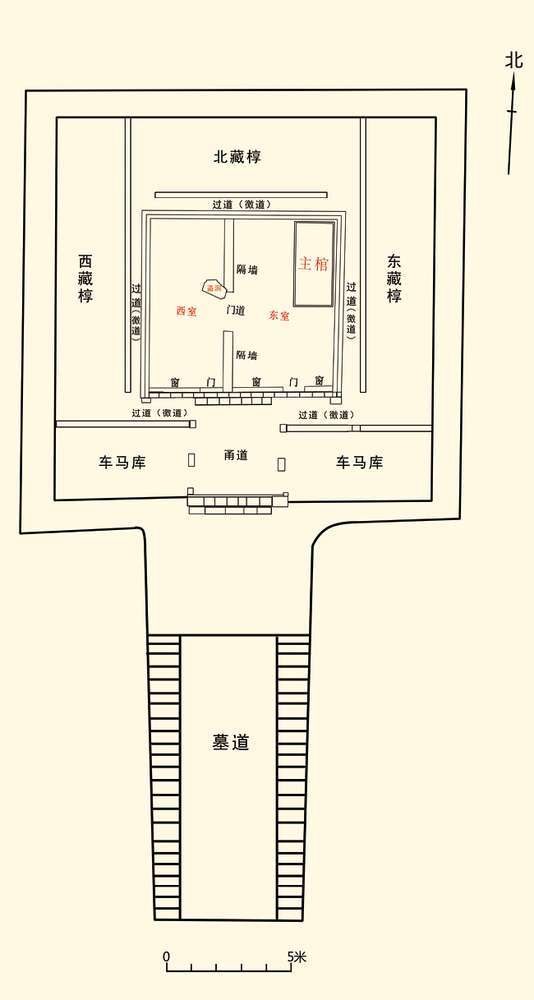

海昏侯刘贺墓M1平面图

值得庆幸的是,盗墓贼把盗洞打在墓室的正中央,居然也没有盗掘到什么东西,对墓葬没有造成大的破坏,这是为什么呢?在海昏侯墓发掘之前,列侯墓一般有两种情况:第一种为马王堆汉墓类型。马王堆汉墓是轪侯和他的夫人辛追的墓,但是轪侯的封地在现在的河南一带,他是被当时的皇帝派到长沙国去做官,最后死在长沙,并且葬在长沙,所以按照长沙当地的楚制进行埋葬,棺在中间,周围是边箱和头箱;还有一种情况是像霍光、霍去病这些有功的大臣,被皇帝封了侯,死后为皇帝陪葬被埋在帝陵的旁边,皇帝要赐黄肠题凑、金缕玉衣等葬具、葬服,他们的棺一般也在墓中间。第二种是海昏侯这种死后葬在自己封地内的列侯,他的墓则是按照汉代“事死如事生”的观念,仿照他活着的时候居住的房子格局,营造他在阴间的地下宫殿。海昏侯墓的主椁室[1]分为东、西两室,东室为“寝”,西室为“堂”,主棺放在东室的东北面,东、西两室中间有门道相通,盗墓贼将盗洞打在墓室的正中央,正好打在东、西两室中间的门道上,基本没有盗掘到什么东西。他们认为文物还在下面,于是把椁底板还打穿了两层。

墓室椁顶板

正是这些“机缘巧合”,海昏侯墓才“逃过一劫”。

另外,海昏侯墓地处鄱阳湖湿地,没有大型的基建和工业项目,鄱阳湖生态保护区建设在一定程度上也保护了海昏侯墓,没有让它遭到大的破坏。

人们常说“汉墓十室九空”,海昏侯墓能够保存至今,其实是非常不容易的。不仅现代盗墓贼对它实施了盗掘,古代的盗墓贼也曾“光顾”。海昏侯墓的西北角有一个五代时期留下的盗洞,后来我们发现,古代的盗墓贼也仅仅是进到了墓室西北角的衣笥库就放弃了,也没盗挖成功,这又是什么原因呢?这得益于公元318年东晋时期豫章郡发生了一场大地震,这次地震将海昏侯墓的整个椁室震塌了。到了南朝刘宋时期,又因为地质变迁,鄱阳湖水南侵,使原来的枭阳县、海昏县等豫章古县都淹没到鄱阳湖中,这也造成了海昏侯墓的地下水位上升,很多随葬品被泡在水中。因此,五代的盗墓贼即使进到了墓室西北角的衣笥库,但由于整个椁室坍塌,当时又不具备水下盗墓的条件,所以就放弃了,该墓才得以幸免,没被盗挖成功。也正是因为随葬品泡在水里面,这种绝氧的环境才使得竹简、漆木器等有机质类的文物保存至今。

从事考古工作的人都知道,2000多年前的汉墓,一般是不会有异味的,只有明清时候比较晚近的墓葬,才会因为尸体没有完全腐烂而发出一种难闻的异味。2011年海昏侯墓刚发现时,当我们坐在打井师傅轱辘车的吊篮里下到盗洞内进行勘察的时候,就闻到了一阵阵扑鼻而来的奇特的香味,直到2015年打开墓葬椁室,这个香味仍然还在,所有在场的记者、专家和工作人员都闻到了这股香味。为弄清楚这种香味来自哪里,我们做了很多的工作,请了中国科学院、中国社会科学院专门研究植物木材的鉴定专家对海昏侯墓椁木的材质进行了检测分析,初步推测这些香味应该是来自椁木的香味。海昏侯墓椁木有樟木、杉木、松木、楠木等几种材质。还有一部分香味可能来自博山炉等薰炉里面的香料散发出来的多种味道裹挟在一起的香味,有关这项研究工作还在继续进行,目前尚无定论。

海昏侯墓的考古工作主要分为五个阶段

第一阶段:(2011年),主要是进行大范围的外围调查和勘探工作,发现了历代海昏侯墓园、紫金城址、贵族和平民墓地,并对海昏侯墓及其墓园进行重点钻探。

第二阶段:(2012—2013年),对海昏侯墓园进行发掘。先后发掘了1条车马坑、多座祔葬墓、园门、门阙及墓园建筑基址等。

第三阶段:(2014—2015年),重点发掘海昏侯刘贺墓葬。2014年,完成封土和墓室内填土的发掘。2015年,进行椁室的发掘、遗物的现场提取和应急保护。同时开始勘探海昏侯国都城——紫金城。

第四阶段:(2016—2017年),实验室考古、室内文物保护与修复工作全面展开。

第五阶段:(2018—2020年),对墓园中M2墓进行发掘,目前田野发掘工作已结束。虽然墓葬被盗极其严重,但从已揭示的“堂坛”、墓穴、封土的平、剖面观察,“堂坛”底部叠压M1建造时的遗存,证明M2晚于M1。

2011年开始,历时9年的考古工作,勘探总面积约400万平方米,发掘约1万平方米,出土各类文物1万余件(套),基本确认了紫金城城址、历代海昏侯墓园、贵族和平民墓地为核心的海昏侯国一系列重要遗存,同时确认了第一代海昏侯刘贺墓。

海昏侯墓的发掘理念

海昏侯墓的考古工作,没有按照惯例直奔主题,集中力量发掘主墓。而是先对被盗墓葬周围方圆5平方千米的区域进行全面、系统的考古调查,结果发现这里还真不是一座墓那么简单,在被盗墓葬东北直线距离不到2千米的地方,我们发现了一座面积约3.6平方千米的汉代紫金城城址,在城址的西面和南面,我们还发现了大量的汉墓群。根据《汉书》和《豫章记》等文献记载,这里很可能是曾经的昌邑王、海昏侯生活过的地方,这些遗存很可能和汉代海昏侯国有关。这样我们就把被盗墓葬与海昏侯国联系起来,采用了聚落遗址的考古方法对墓葬进行发掘。按照这样一条以聚落考古、大遗址考古为思路的考古技术路线,使海昏侯墓的考古工作得以有计划、有步骤地实施和推进。

三维扫描

低氧舱和充氮保护

高科技手段的运用

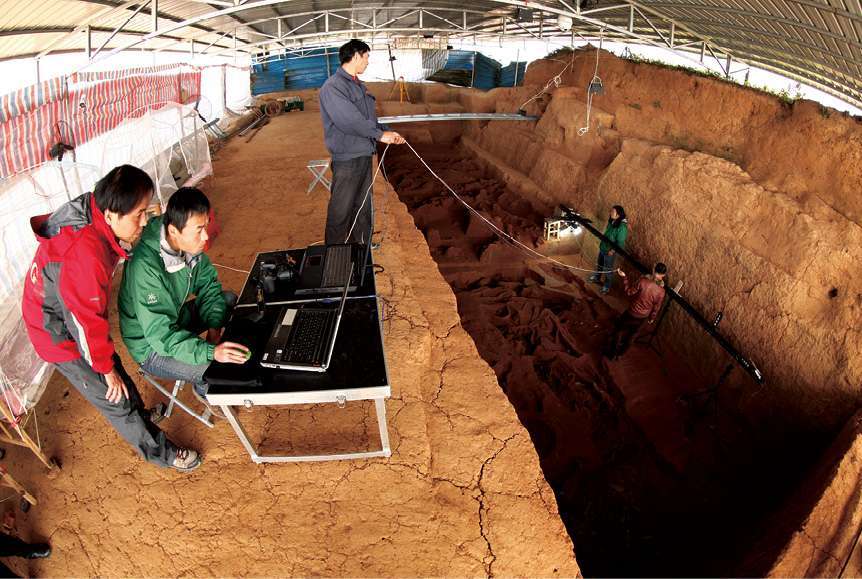

在海昏侯墓的考古发掘和文物保护全过程中,高度重视高新科技手段的运用。在考古调查、勘探和发掘过程中,广泛采用地球物理探测、GPS定位、电子全站仪布网测绘、地理信息系统(GIS系统)、航拍、三维扫描、延时摄影、数据库等科技手段,努力做到发掘精细化、资料影像化、信息数字化。比如考古队在发掘前对墓园进行全面布网测绘,测控点达9000多个,将调查、勘探和发掘数据完全数字化,建立海昏侯国遗址田野考古调查、勘探、发掘的地理信息系统。在文物清理和保护过程中,使用X光探伤、X光成像、高光谱、红外扫描、能谱分析等无损或微损分析检测技术;使用去离子水养护、泥土分离剂、薄荷醇、充氮保护和低氧舱(低氧气调链)等文物提取和保护技术;不同遗迹土样的浮选检测技术、针对残留物的蛋白质、孢粉、DNA基因分析、检测技术等,都为保护与科学研究提供了依据。

另外,注重出土文物现场提取保护工作。针对各个发掘对象,考古和科研单位都制订了详细的发掘方案和预案,同时集全国各方面专家之力,特别是高校和科研单位的全面介入,参与文物保护方案的设计与实施,既强化了对文物的现场提取和保护,也把合作延伸到实验室,取得了单纯依靠田野考古手段无法达到的效果。在提取遗物过程中,考古发掘人员和文物保护人员紧密合作,共同制订提取预案,共同参与到文物提取和保护工作中;针对质地脆弱和埋藏情况复杂的文物,广泛采用套箱技术提取进行实验室考古。提取出的文物都在考古工地的应急保护场所先进行现场应急保护处置后,才进入工地专门的文物保护工作用房,实施专门保护。

竹简红外扫描

竹简红外扫描

专家认为,海昏侯墓的考古工作,理念先进、方法科学、计划周密、目标明确。发掘者始终重视文物的现场安全和文物信息的提取,重视文物的展示利用与保护,注重多学科的介入,注重高科技手段的应用,考古发掘现场与文物保护井然有序,实验室考古及时细致、科学规范,是考古发掘与文物保护结合的成功范例,反映了我国田野考古的发展方向。

主椁室文物提取

金器提取

现场应急保护

主棺套箱提取

实验室考古