清平堡遗址与明朝边防

文献中的营堡

营堡是明长城遗址中修建最早的一类遗迹,均位于南北交通要道上,目的就是控制或切断交通。为了让守边的士兵能长久驻扎,明朝实行了佥妻制度与军屯制度,长城沿线不仅有众多的将士,还有他们的家属也一同驻扎。在驻地,这些士兵的职责是屯守结合,家属则从事屯田以及其他生产生活活动。由于有大量的人口,长城沿线本身就是一个不小的市场,明朝的商人便往来边境进行经商牟利。由于营堡占据了南北交通的要道,也是蒙古与明朝之间民间贸易的首选场所,一些小规模的官方贸易也在这类场所举行。所以,每一个营堡就是一个市场。北部蒙古虽然是明朝边防的重点,但是在近300年的时间内,在北部长城沿线发生的血腥战争却并不是主流,恰恰相反,大部分时间双方和平相处,有各种各样的贸易与交流,发生了很多温馨或者引人发笑的故事。比如王琼《北虏事迹》中记载了一个故事,韦州(宁夏同心县)人跑去河套生活,并奉蒙古小十王的命令来到长城边墩处询问明朝方面“牛车昼夜不断做甚么”,明朝墩军回说准备搜套“打你帐房”。韦州人劝说不要打,并提出换一张弓复命,明朝墩军接到韦州人的兵器后,却并没有将弓给他,反而威胁要打杀,韦州人只得空手而归……土木之变后,大同镇通事指挥甚至计划与也先的弟弟结为儿女亲家。这样的事例,史籍中多有记载。

清平堡遗址航拍(黄色方框为取土沟位置)

清平堡侧视(南—北)

清平堡侧视(西—东)

清平堡北邻威武堡(位于陕西横山县塔湾镇),西南邻龙州堡。每一座营堡就负责一个最基本的防区,清平堡防区是南北长约15千米的边界,包括长城大边和二边[3]的防守管辖。具体的防守是由2224名驻军执行的,所辖大边沿线的31座墩台,各有5名士兵携带家属驻守,营堡西侧有2座护城墩,也有一定数量的驻军,其余军丁及随军家属驻扎堡内,可随时出动策应各地防御。

清平堡发掘出的土砖

清平堡的护城墩

清平堡遗址的发掘

2020年4月末,陕西省榆林市靖边县杨桥畔村村民在清平堡内挖沙取土时,在2条取土沟内发现有砖墙、泥塑造像、铁香炉、青花瓷片、砖瓦等遗迹遗物。多年来,当地对村民持续不断针对文物保护尤其是长城保护进行宣传与教育,当时村民意识到这是暴露出了古代长城的文化遗迹,便立即上报靖边县文物管理办公室。

2020年5月起,我们对清平堡内发现的泥塑造像及建筑遗迹进行了抢救性考古发掘工作。根据发掘的收获以及我们对长城的认识,经报国家文物局批准,2021年转为主动性发掘。

如今的清平堡内全部为流沙掩盖,流沙之下就是保存较好的明代至清初的营堡遗迹。流沙堆积速度很快,流沙快速的掩埋,很好地保护了这一处遗址。由于流沙的特殊性,覆盖在清平堡上方厚1—5米的沙层,却是我们考古工作需要面对的最大的难题,挖好的探方壁高度不能超过1米,且随时会垮塌。

清平堡内沙层与遗迹

碑首

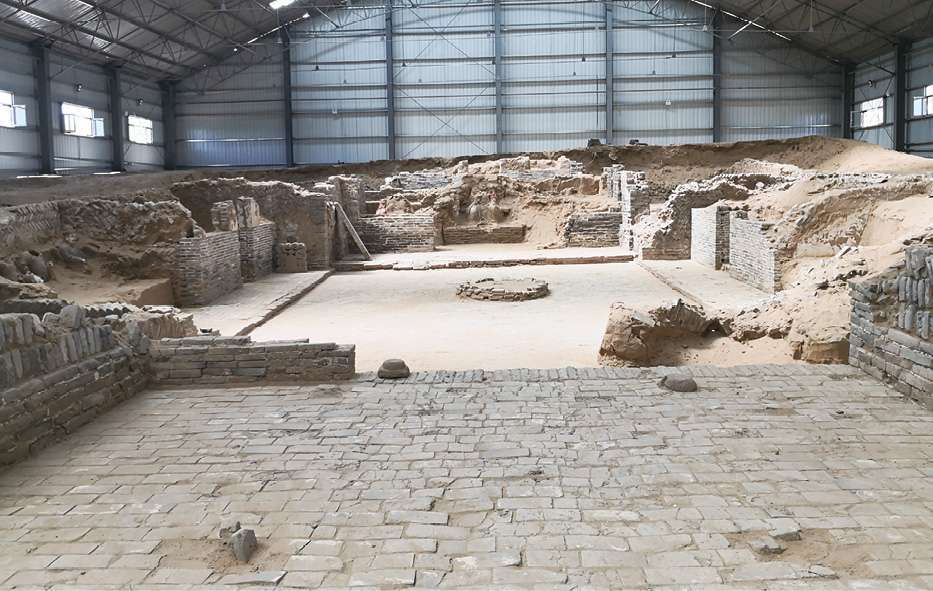

显应宫庭院

显应宫戏台

清平堡内小型房址

根据两年的考古发掘及勘探与调查,目前确认清平堡中部偏南有一处中心楼,为一平面方形的砖砌高台建筑,台下有四出通道,通道顶部为券拱。中心楼南侧正对清平堡南门,东侧正对清平堡东门。这处中心楼是清平堡修建时规划的中心所在,其他营堡也都有此类设施。

中心楼西侧紧邻是显应宫[4],即村民取沙时发现的遗迹。显应宫是一处较大的院落庙宇,东西宽25米,南北长65米,平面呈长方形,围墙砌砖,地面铺砖,房间里有各种塑像。现场还发掘出土一通石碑,根据碑文所记,确定这处庙宇遗迹本名为显应宫。该石碑为明代晚期著名将领、延绥镇副总兵杜松于万历二十六年(1598)主持重修显应宫时所立。

考古发掘显示显应宫建筑结构保存完整,由照壁、宫门、宫墙、戏台、东西侧殿、正殿、寝宫等结构组成。所有建筑顶部均已坍塌,墙体保存仍然较好,残高2—3米。除戏台外,其余房宇内均发现有泥塑造像,与真人等大,制作水平较高,工艺精湛,造像内部木骨架已经基本腐朽,但是形态以及表面颜色仍然保存完好。西侧殿一尊小鬼塑像的形象与关中西安北边的三原县明代城隍庙壁画中的一个小鬼形象非常接近,几乎相同。

此外,在显应宫南侧还发现有数座小型建筑,建筑地面及墙体保存较好,墙体残高0.3—1米,是小型的民居。民居建筑形制类似,均为砖铺地建筑,内有灶、火炕等生活设施,建筑内出土有青花瓷片、白瓷片、铁锁、石质夯头等生活遗物。

目前,清平堡的考古工作仍在进行中。

明朝边防

明王朝的政权建立之时,就确定了将退守北方的蒙古部族视为整个王朝的主要防御对象。明王朝非常重视其北部的边境防御,为了防御蒙古部族南下,明王朝沿边设立军镇负责边防,在河套一带设置的军镇就是延绥镇。

明代延绥镇位于河套南侧,处于毛乌素沙漠和黄土高原的交界地带,在今天的陕西省北部榆林市和延安市。

显应宫发掘平面布局

城内小型建筑

出土泥塑

明代延绥镇长城是逐步修成的,不同时期有不同的形态,反映了长城两侧的政权、民生动态的变化。依据明代不同时期延绥镇的边防设置,可以划分不同阶段:守在天险,守在营堡,守在墩台、界石,守在夹墙,守在互市与边墙等。

守在天险是指明代初期,东胜设卫之时,即永乐元年(1403)之前,明朝在该地区的防御仅设置有延安卫和绥德卫,依凭北方辽阔的沙漠、黄河与阴山等天险,阻止蒙古部族南下。

守在营堡是指在洪武五年(1372)至二十五年(1392)之间、永乐元年(1403)至正统元年(1436)之间,由于蒙古人渡过黄河,延绥沿边一带外侧的防御天险不再有效,对于这一带的防御重心就放在旧有的一线营堡之上,并又新筑若干营堡。这些营堡均位于交通要道上,截断了这些可供北人南下的通道。明代火器已经大量装备沿边军队,清平堡就出土有瓷雷。这种瓷雷,外有棘突,中空,底部留孔用以装填火药及引信。军种基本分为步兵和骑兵,考古发掘出土有士兵甲片和马甲片。

守在墩台、界石是指在正统元年(1436)以后至成化九年(1473)之间,由于边境军事压力逐渐增大,延绥镇的防御设施主要是依靠营堡北侧的一线墩台和营堡南侧的一线界石来实现的。墩台位于营堡北侧,一方面是为营堡提供预警,另一方面是对营堡之间小的交通道路进行封堵。界石位于营堡南侧,是标明耕种活动的北界,避免接近北人。

守在边墙是指成化十年(1474)至隆庆五年(1571)之间,延绥镇的防御体系以修建的夹墙构成,并以夹墙防御蒙古人南下。夹墙是由大边、二边和营堡构成的防御体系,大边是由墩台发展而来,二边是由界石发展而来,两者组合更加严密地封堵了南北之间的交通。

守在互市与边墙就是从隆庆五年(1571)直至明朝末年(1644),在延绥一带,开展了蒙汉两族人民之间的互市、交通有无,蒙古人民在获得生活物资后就安心放牧,两族之间战事明显减少,但仍然有边墙区分两侧,防御零星的南下事件,长城的作用在于明示了明朝政权的控制范围。蒙汉之间最终采取了互市的手段,是传统文化中“堵不如疏”理念的体现。同时边墙也没有放弃,与互市相互配合,说明文武之道,一张一弛,不可偏废。长城体系至此臻于完善,长城的时代也就接近于尾声了。

由于长城所处的位置正是在农牧交错带,在气候上属于季风敏感地带。因此,多风少雨就成了延绥镇长城附近的一般特征。清平堡所在正是一处凹地,形成一个东西向槽形地带,西北来的风沙从这个槽中穿过,同时也沉积留下不少沙土。这种形态的结果就是在这个区域,毛乌素沙漠的东缘向东突出,仿佛是向东插入黄土区域的一个芽突。清平堡周边有黄土高原常见的沟壑,但地表却覆盖一层厚厚的沙层,清平堡所在的小台地更是典型的沙漠地貌。时至今日,清平堡周边不宜农耕,少有居民,导致现在清平堡周边的居民仍然没有统一的道路、供水、网络等基础设施。

清平堡作为一座驻军营堡,本身所处的区域并不适合农业生产,其设置与废弃均与当地的军事形势密切相关。进入清代,长城两侧不再是两个对立的群体,不再发生军事活动,作为军事设施的长城被次第废弃,其他营堡转为当地普通的居民点或者成为一级行政中心所在,但清平堡就被彻底放弃了,不再有人居住于此。流沙迅速抚平生活的痕迹,只有原本高耸的堡墙和墩台尚可在流沙中露出一小截,往日的威武不再。

营堡内格局具有明显的市井生活气息和中原文化的因素。显应宫的存在及高规格的修建反映了明朝依靠文化信仰来巩固边防的方式,在长城沿线,温情的生活和频繁的交流才是主要的形态。