33 古人如何计算年份

所谓纪年方法,是指人们计算年份的方法。古人很早就意识到日子不能稀里糊涂过,特别是年份,要有先行后续的概念,以便我们“知远近、较长短”,于是各种纪年方法就应运而生。纪年的关键,在于确定一个起始年份,然后累计。古代中国是纪年方法最丰富的国家,那么都有哪些纪年方法呢?

比较早的是“王位纪年法”,即以君主即位那年为纪年起始,累计纪年,又叫君王即位年次纪年法。这种纪年方法多见于周朝,周王室以周王即位年次纪年,各诸侯国也用自己君主的即位年次纪年。比如《左传》中的曹刿论战篇,开头第一句就是“十年春,齐师伐我”,这里的“十年”指的是鲁庄公十年。《左传》是一部为《春秋》作注解的史书,而《春秋》是鲁国的史书,所以《左传》里的纪年都是以鲁国君主的即位年次纪年的。

中国历史上最早有明确记载的纪年年份是“共和元年”,这就是一个王位纪年法。共和元年是公元前841年,那一年周厉王因统治无道被赶下了台,共伯和摄政,代行天子事,于是那一年就纪年为“共和元年”。王位纪年法第一次被记载,居然是一个君主被赶下台的年份,这实在颇具讽刺意味。从共和元年起,中国历史的记载就从来没有中断过了,尽管纪年方法有很多种,但历史一年接着一年地被记载下来,直到今天。近三千年的历史记载,一年也未中断,这是我们中华文明的骄傲!

古代最常用的纪年方法是“皇帝年号纪年法”。它与王位纪年法的区别在于:每个皇帝都有一个专门用于纪年的年号,以年号启用那年为开始,累计纪年。这种纪年方法始于汉武帝建元元年,即公元前140年。开始的时候,一个皇帝在位期间并非只有一个年号,用几年可能就换一个年号,这叫“改元”。老皇帝死了,新皇帝即位,又会启用新的年号,但这不叫“改元”,而叫“建元”。古代发生重大意义的事件时就会改元,以示纪念。比如汉武帝的“元狩”年号,是因为汉武帝在狩猎时获得了一只珍奇异兽,所以改元。卫青和霍去病北击匈奴大获全胜,这件事就发生在元狩四年,即公元前119年。

汉武帝在位55年,共使用了11个年号,其年号数量在历史上排第三。排第一的是女皇帝武则天,她在位21年,共使用了18个年号。生活在武则天时代的人,真心不容易,有可能活着活着就忘记自己生活在哪一年。明清两朝的皇帝,多是一人一个年号,所以后世多以年号称呼皇帝,比如永乐皇帝、康熙皇帝等。年号的使用,还代表着正统与归化。清朝康熙年间,江南文人编纂“明史”,书中有些地方不用清朝年号而用了明朝年号,康熙皇帝因此震怒,处决了七十多人。

年号纪年法对东亚文化圈内其他国家的影响也很大,古代的朝鲜、日本、越南也有自己的年号纪年。从唐朝开始,日本学习了中国的年号制度,至今沿用了一千多年,共使用了247个年号。本书出版的2019年,也是日本天皇年号的平成三十一年。日本选年号多从中国古典文献找出处,最爱用的是《尚书》和《周易》。就在王老师写这本书期间,日本公布了即将即位的新天皇的年号“令和”,这个年号打破了一千多年来从中国古典文献找出处的习惯,是第一个从日本古典文献《万叶集》找出来的年号。

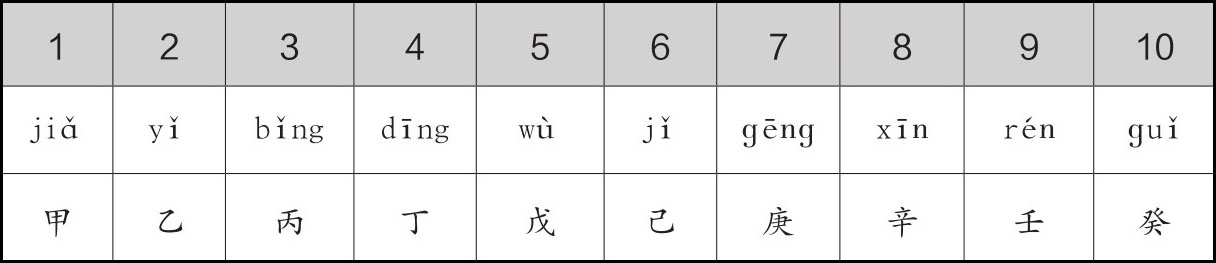

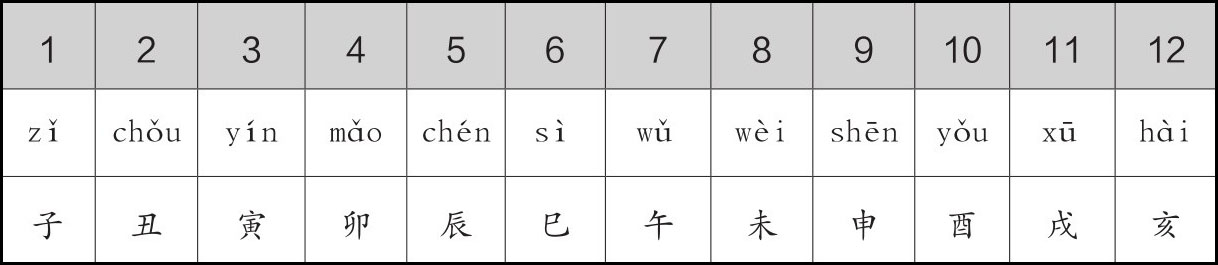

今天我们中国仍在使用一种古代纪年法——“干支纪年法”。干支纪年法是利用“十天干”和“十二地支”的排列组合来排序纪年,又名“天干地支纪年”。相传,天干和地支创立于黄帝时,最初用于祭祀与占卜。天干地支纪年使用的时候,先用第一个天干分别与12个地支顺次组合,然后再用第二个天干分别与12个地支顺次组合,以此类推排序纪年。天干有10个,地支有12个,10与12的最小公倍数是60,所以每60年天干地支就会轮回一遍。因为每个轮回中的第一个年份都是甲子年,所以古代又将60年称为一“甲子”。

△十天干

△十二地支

古人在记录历史大事件时,有的会以年号命名。比如北宋范仲淹的庆历新政,庆历就是宋仁宗的年号。岳飞《满江红》里写的“靖康耻”,靖康就是北宋最后一个皇帝宋钦宗的年号。用年号纪年的好处是可以迅速知道大致时间段,但确定不了具体时间点。而干支纪年能够确定时间点,所以很多大事件都以干支纪年命名。比如甲午战争,甲午年是1894年;戊戌变法,戊戌年是1898年。但干支纪年60年一轮回,对于时间久远的事,就可能会弄混。所以古人也会将年号纪年与干支纪年组合使用,年号在前,干支在后,这样纪年就能更加准确无误。比如《核舟记》中的“天启壬戌秋日”就是这种组合纪年法。

古代其实还有一种“大事件纪年法”,以大人物出生的年份或大事件发生的年份为纪年起始。比如黄帝纪年,即以黄帝创制历法那年为纪年元年。辛亥革命时,就曾以公元前2698年为黄帝纪年元年,使用了一段时间的黄帝纪年,随后被公元纪年取代。民国时期还用过民国纪年,就是以民国建立那年为元年,这也属大事件纪年法的一种。今天的中国台湾地区依然使用民国纪年,与公元纪年并用。

因为这个纪年方法的问题,王老师还闹过一个笑话。当年读大学时,我接待过一个台湾大学生夏令营。接待时发现其中有一美女,遂暗中观察,发现她佩戴的名牌上写着出生年份为“76年”,我以为是1976年,当时就蒙了——难道她是老师?一问才知道,此“76年”为台湾地区的“民国七十六年”,也就是1987年。

纪年方法的演变,体现了历史与文化的变迁,也体现着文明的传承。然而,近年听说有人提议要恢复中国传统纪年方法,更有甚者主张停用公元纪年,美其名曰是为了弘扬传统文化,增强文化自信。但我觉得这种形式主义要不得。已经进入历史的东西,我们尊敬与研究是对的,但真要把作古的东西从历史尘埃里扒拉出来接着用,那就有点哗众取宠了。

34 元旦与阴历、阳历的起源

“元”,意为开始、第一。“旦”,意为早晨。元旦,就是新年第一天的意思。元旦作为节日,在我国有三千多年的历史了,只是最初不叫元旦,而叫元正、元日、元辰等。“元旦”第一次出现是在唐朝。但是古代的元旦和今天的元旦并不是同一天,因为古代的历法与今天不同。

中国古代使用农历,今天一般也称为阴历。这种称法并不严谨,确切地说,农历不是阴历,而是“阴阳历”。阴历是以月亮绕地球的运行周期为基础制定的历法。月亮一个阴晴圆缺周期是一个月,又叫朔望月。一个朔望月的精确时间为29日12小时44分2.8秒。阴历将12个朔望月定为一年,所以阴历一年是354天多一点。阳历则是以地球绕太阳的运行周期为基础制定的历法,所以又叫太阳历。地球公转一周即一个春夏秋冬轮回是一年,又叫一个回归年。一个回归年的精确时间为365天6时9分10秒。阳历将一年划分成12个月,大月31天,小月30天,2月28天。

简单说,阴历以月亮为参照,先有月,后有年;阳历以太阳为参照,先有年,后有月。用阴历可以看月亮的阴晴圆缺,用阳历可以看季节的春夏秋冬。早期人类文明大多采用阴历,比如古埃及、古巴比伦、古印度、古希腊、古罗马。因为月亮比较容易观测,30天左右就能观测一个轮回。不像太阳,365天才能观测一个轮回。心疼古代那些阳历的制定者,一年不用干别的,就观测太阳了。

中国古代最初也用阴历。但阴历有一个问题:12个朔望月是354天,比一个回归年的365天少了11天。这样的话,每过一个阴历年,时间就会提前11天。月份就会越来越提前,和季节对应不上。不过这难不倒聪明的中国古人,他们将阴历与阳历相结合——用朔望月来确定月,也用回归年确定年,二者差的天数通过设置闰月的方式补齐。比如说我们用农历时会出现“闰四月”的情况,就是过完了四月又再过一个闰四月。这个临时加入的闰四月,就是为了凑齐阴历与阳历差的天数。

中国古代的各种传统历法都属于农历的范畴,其原理基本一致。但是,古代我们并不称这些历法为农历。直到20世纪60年代,“农历”的名称才出现,因其历史上长期指导农业生产而得名。农历结合了阴历和阳历的优点,实际上是一种阴阳合历。历朝历代有很多版本的农历,现行农历是沿用了清朝的《西洋新法历书》,它是四百多年前的欧洲耶稣会传教士汤若望和中国天主教徒合力编撰的。

中国古代的元旦就是按照农历确定的,农历新年第一天为元旦。秦朝时的农历,以十月定为一年首月,所以十月初一是元旦。汉武帝时,使用新的农历,将正月定为首月,正月初一就是元旦。此后的二千年,我们的元旦实际上就是农历的大年初一。

1912年中华民国建立后改用公历,公历1月1日成为元旦,沿用至今。公历是西方历法,由罗马教皇于1582年颁行,所以又叫西历或西元。周杰伦有首歌叫《爱在西元前》,就是“爱在公元前”的意思。公历是阳历的一种,纪年方式上以耶稣诞生那年为元年,累计计算。耶稣诞生前就是公元前。今年是2019年,就是耶稣诞生后的第2019年。

因为公历是西方历法,所以公历与中国传统的生肖不挂钩。有的朋友今年元旦发祝福说猪年快乐,那真是日子过糊涂了。习惯上,我们把农历的大年初一看作生肖年的开始。但是严格从历法的角度讲,生肖应该与天干地支的二十四节气挂钩,立春才是一个生肖年的正确开始。