1 茶匙 香草精

1/2 杯 无糖可可粉

制作方法:

取两张点心板,上面垫羊皮纸。把巧克力霜,白糖和香草精放入大碗,用手动搅拌器搅匀,之后用餐匙挖成松果大小的圆球,摆放到点心板上,再均匀撒上一层可可粉,用纸盖好,放入冰箱,过一阵即可食用。

桑德拉·李对“鸡蛋理论”进行了完善,向“黄金分割原理”的信奉者们展示了如何投入最少的劳动把没有个人痕迹的点心做成 “自己的”。她的电视节目、杂志撰文,以及不计其数的食谱书籍都提供了明证,在烹饪这一活动的心理过程中,厨师是否加上“专属”自己的一勺,就是成品归属的关键。

对所有权的自豪当然绝不仅限于女人和厨房。当地的汽车公司——一家比较男性化的公司——对鸡蛋理论作了进一步延展。这家小公司可以让你亲自设计,并用大约4天时间造出自己的汽车。你可以先选择基本配置,按自己的品位设计定做其他配件,还可以考虑到当地的地域和气候特点。当然你无须亲自动手,有一群专家会帮助你完成。当地汽车公司这一高招背后的真谛是让客户亲身经历自己汽车的“诞生”,与某种宝贵的切身体验紧密相连。(想一想多少男人把汽车称做“我的宝贝儿”?)这真是了不起的创新策略!你在制造汽车的过程中投入的时间和精力会让你把汽车当成你的孩子,像心肝宝贝一样去关爱呵护。

当然,有时我们觉得珍贵的东西把我们从愉悦的依恋转化为完全不能自拔的痴迷,就像托尔金的作品《指环王》三部曲里咕噜姆的魔戒。不管是一枚魔戒、一辆倾心制造的汽车,还是一块新地毯,宝贵的物品可能把某些人的心完全抓住。如果你沉湎于对物品的过度迷恋,请跟我说:这不过是(自己填空:一辆车、一块地毯、一本书、一个玩具盒……)。一般而论,认识到珍贵物品对我们的影响是件好事,无论是愉悦的依恋,还是不能自拔的痴迷。

自己折的千纸鹤看上去更漂亮

投入劳动会产生依恋,这种看法当然不是今天才有的。过去几十年里,很多研究表明各种领域里劳动的增加都会导致价值的提高。③例如,人们为了加入某一团体所作的努力,诸如,加入联谊会或者获得终身教授资格,这种努力越艰难、越痛苦、越屈辱,成员们对该团体就越珍视。另一个例子就是当地汽车公司的顾客,他们花费50 000美元,用了好几天的时间设计并制造出自己的汽车,他们可能会对自己说:“我为了这辆车把吃奶的劲儿都使出来了,它可真是我的无价之宝。我一定要好好地爱护它,一辈子守着它。”

我把家里那个漂亮玩具柜的故事讲述给麦克·诺顿(他当时是麻省理工学院的博士后,现在是哈佛大学商学院教授)和丹尼尔·莫孔(当时是麻省理工学院博士生,现在是耶鲁大学的博士后研究员),最终发现我们都有类似的经历。我相信你也一定有这样的经历。比如说,你在伊娃姑妈家做客,看到她家的墙上挂着很多家庭艺术作品:装裱画框的油画、手工制作的水果、漫不经心涂抹出湖边几棵树的水彩画,还有隐约可以看出的人物素描,等等。看着这些从美学上来讲名不副实的“艺术作品”,你想不通姑妈为什么把这些作品挂到墙上。但你走近细看,发现画作底部用花体签的是姑妈的名字。你恍然大悟,姑妈不仅审美眼光怪异,而且对自己的作品也缺乏自知之明。“喔,天哪!”你朝着她脱口而出,但马上又改口,“画得真好。这真是你画的吗?真是……嗯……不可思议!”听到有人称赞她的画,伊娃姑妈非常得意,给你端来了她亲手做的葡萄干燕麦小点心,她的烹调手艺与绘画相比,实在是不可同日而语了。

我和麦克、丹尼尔认为人们对自己制作的东西产生依恋这一概念值得验证,我们特别想搞清楚劳动促进喜爱的过程。于是,第一步(如同所有重要实验一样)我们先要给这种效应设定一个代号。为了纪念实验灵感的起源,我们决定把劳动引起对价值的高估称做“宜家效应”。不过,我们的最终目的并不仅仅是记录宜家效应的实验过程。我们真正要弄明白的是宜家效应引发的价值高估是基于情感的依恋(“尽管书橱歪七扭八不太结实,放不了多少书,但它毕竟是我装起来的”),还是基于自欺欺人(“这个书橱比创易家具店里出售的那个价值500美元的也差不到哪里去”)。

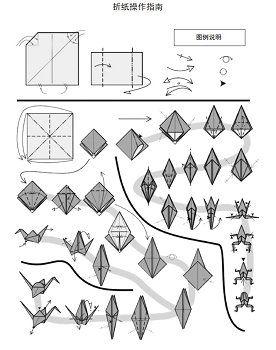

为了和上文说到的伊娃姑妈的艺术题目保持一致,我和麦克、丹尼尔去了当地一家艺术品商店寻找实验材料。考虑到油画和泥塑可能会把手和衣服弄脏,我们决定用日本折纸工艺来进行实验。几天以后,我们在哈佛大学学生活动中心设立了一个临时实验室,招募学生折纸制作青蛙和纸鹤(两种作品复杂程度相同)。我们告诉参与者,按实验规定他们完成的作品属于我们,但事后他们有机会通过竞拍买回自己的作品。

我们告诉参与者,他们将会与电脑进行竞拍,使用贝克尔–德古鲁特–马萨克规则拍卖方法(规则以发明人命名),然后我们简要地向他们作了介绍。简而言之,参与者对某一个剪纸作品出价后,电脑自动给出一个任意数字,如果参与者出的价格高于这个数字,他(她)就按照电脑出的价格付钱,可以买下这个作品,如果参与者出的价格低于这个数字,就不必出钱,也得不到作品。使用这一规则的理由是为了最好地保护参与者的利益,让他们根据自己的意愿出价——一分不多,一分不少。④

最早来到临时实验室的学生叫斯科特,所学的专业是政治科学,他摩拳擦掌跃跃欲试。我们给他讲解了实验要求和拍卖规则,之后把折叠青蛙和纸鹤的操作指南交给他。你手头如果有合适的纸张,不妨也试一下。

折纸操作指南

我们把斯科特放到“创作者”一组,他严格遵循操作指南的步骤,每一步都对照图示,没有一点儿马虎。最后,他折出了一个相当标准的纸青蛙。我们问他出价多少(按贝克尔–德古鲁特–马萨克规则),他停了一下然后很有把握地说:“25美分。”他出的价格与该组的平均出价(23美分)差不多。

就在这时,一个叫贾森的学生走到桌子旁边看了看斯科特的小小作品。“这个青蛙你出价多少?”实验主持人问他。贾森只是路过,他处在“非创作者”的状态下,他的任务只不过是评估斯科特的作品值多少钱。贾森拿起那个折纸作品仔细地看着:头部折得不错,但两条腿有点不对称,他甚至从青蛙的后面推着它,让它向前跳一下。最后他(按贝克尔–德古鲁特–马萨克规则)给出了5美分,也正是“非创作者”那组人给出的平均价格水平。

很清楚,处于两种不同状态下的人对价格的估计截然不同。像贾森这样的非创作者,把这些不专业、皱巴巴的折纸看成地下实验室里邪恶科学家研究出的“变种”纸张。不过,折纸作品的创作者却觉得它们非常值钱。但是,我们仍然无法从出价差别中确定估价差异的原因。是不是仅仅因为创作者们大都喜欢折纸艺术,而非创作者(它们没有机会尝试折纸)对折纸艺术没有兴趣?或者是两组人对折纸艺术兴趣相同,但创作者仅仅因为自己亲手制作了这些折纸,而对其更加喜爱?换一种说法,斯科特这一组人是喜欢所有的折纸作品,还是仅仅喜欢自己的作品?

要回答这些问题,我们请了两位折纸大师制作了一些青蛙和纸鹤。然后,我们请另外一组非创作者对这些制作精美的艺术品客观地出价竞买。这一次,他们平均出价是27美分。这些非创作者对专业水平的折纸作品给出的价格与斯科特对自己的业余水平作品的出价(23美分)接近,而这一价格远远高于非创作者们对业余作品的出价(5美分)。

这一结果向我们表明,制作者对自己作品的估价带有相当大的偏见。非创作者认为业余水平的作品毫无价值,但是对真正的专业艺术品却大加赞赏。与此相对,制作者们把自己的折纸作品看得与专业作品一样高。创作者与非创作者对折纸艺术的总体观点似乎没有什么不同,但是,创作者们对自己的作品更加偏爱。

总而言之,这些实验表明一旦我们制作出某种物品,事实上就会把它看得更加可爱。就像古阿拉伯谚语说的那样:“即使是丑陋的猴子,在它母亲眼里也是美丽的羚羊。”

为什么我们愿意购买高价的定制商品?

汽车工业刚刚诞生时,亨利·福特发表了他语带双关的名言:“顾客想要什么颜色的(T型车)都可以,只要是黑色的就行。”制造单一颜色的汽车能压低成本,让更多的人买得起汽车。随着制造技术的发展,福特公司无须增加太多成本就可以制造不同车型和不同型号的各种汽车。

物换星移到了今天,成百万计的产品任你挑选。例如,你走在纽约第五大道上,商店橱窗里各式各样的女鞋日新月异、争奇斗艳,让你目不暇接。不过,越来越多的公司邀请客户参与生产设计,这种展示的模式也在改变。由于互联网技术和自动化的发展,生产商给顾客提供机会,让他们根据个人的兴趣爱好创造适合自己特点的产品。

我们考虑一下“匡威你制造”(Converse.com)这家网站,你可以在这里设计制作自己喜欢的休闲运动鞋。你选中了自己喜欢的式样(普通款或特别款,低腰、高腰、特高腰)、材质(帆布、皮革、翻毛),然后兴致勃勃地按图索骥,从色板上选择颜色和图案,点击鞋子的某一部分(鞋里、橡胶底沿、鞋带),把各个部分按你的喜好进行装饰。匡威让你按自己的品位设计鞋子,提供的不仅是你最喜欢的产品,而且是独一无二的。

越来越多的公司逐步实行了这种客户化定制方式。你可以自己设计厨房的橱柜,定做自己的汽车,自己的鞋子等。如果你跟随大众对这种量身定做赞赏不已,你可能认为完美的客户定制网站就应该洞察一切——很快地猜测出你最喜欢的鞋子,并且让你几乎不费吹灰之力就能得到。这听起来确实很有趣,不过如果你最终习惯于这种高效的量身定做方式,就会享受不到宜家效应的好处,那就是,因为制作某一物品时投入自己的金钱和劳动从而对它更加喜爱。

这么说,商业公司就应该完全要求顾客自行设计,并且亲自动手制作所有产品?当然不是。毫不费力与费心劳力之间有种微妙的关系。你让人们投入太多劳动就可能会把他们吓跑;你让他们投入太少,那么你就会让他们失去量身定制、个性化,还有依恋产品的机会。问题取决于工作的重要程度和某一类产品需要的个人投入。对我来说,头脑中有特定的想法来买鞋或买自己装的积木式玩具柜正好是这个问题的最佳平衡与折中;如果投入再少一点就不能激发我对宜家效应的渴望,如果投入再多一点就会迫使我放弃。随着商业公司开始了解客户化定制的真正好处,他们可能会推出更能反映客户特点,价值更高和可以享受的产品。⑤

在下一个实验里,我们想测试一下剔除掉所有个人定制因素以后,创作者对自己作品价值的高估是否还继续存在。于是,我们要求参与者按照乐高原装玩具拼装小鸟、鸭子,或者直升机。选择乐高玩具符合了我们非量身定制的目标,因为参与者必须按照操作指南拼装玩具,没有自我发挥的余地。如此一来,所有作品看起来就会完全相同。因此有可能你会预测,创作者仍然对自己的作品出价过高,尽管事实上所有作品看上去没有什么区别。

这次实验的结果表明,制作过程中的劳动在人们爱上自己作品的过程中是至关重要的一个因素。量身定制是导致人们过高估价自己作品的另一种力量,但是没有这一因素人们也会这样。

谁家的孩子更聪明、更可爱?

折纸和乐高玩具实验告诉我们制造某种物品投入劳动,我们因此对它产生依恋,随之而来的是我们对它估价过高。下一个问题是,对于这种因制作而生爱意,并高估其价值的倾向,人们能否意识到呢?

举个例子,你对自己孩子的看法。假定你与大多数家长一样,对自己的孩子视若珍宝(起码是他们进入桀骜不驯、无法无天的青少年时期之前)。如果你意识不到自己对孩子估价过高,就会导致你错误地(可能是不靠谱地)坚信别人也和你一样,认为你的孩子人见人爱、聪明绝顶、才艺超群。相反,如果你意识到自己对孩子评价过高,就会发现——当然不无遗憾——别人并没有像你一样,看到他们背后闪亮的光环。

作为一个经常乘飞机旅行的家长,我经常遇到人们之间习以为常地向他人展示孩子的照片。一旦飞机到达9 000米的正常巡航高度,我就会打开笔记本电脑,电脑里存有许多孩子们的照片和录像。我的邻座旅客不可避免地会瞥视电脑显示屏。只要留意到他显露出一丁点儿兴趣,我就开始连续播放世界上最可爱的小宝贝——我的儿子和女儿的幻灯图片。当然了,我认为邻座旅客会注意到这两个小家伙是多么聪明伶俐、与众不同,他们的笑脸多么迷人,他们穿着万圣节服装的小模样多么可爱,等等。有时候,邻座旅客欣赏过我的孩子的照片后,会提议我也看看他孩子的照片。看了一两分钟,我心里就嘀咕着:“这个人怎么了?我真的就要花25分钟一直盯着这些和我毫不相干的孩子的照片吗?我还得干活呢!这该死的飞机到底什么时候才能降落?”

事实上,我猜测对自己孩子的才能与缺点根本看不到或者完全了解的人都不多,但我敢打赌,多数家长属于舐犊情深(偏爱自己的儿女)而缺乏自知的那一类。家长们不但认为自己的孩子是地球上最可爱的,他们还相信别人也这么认为。

这也可能是欧·亨利的小说《红毛酋长的赎金》非常吸引人之处。故事里,两个贼想发笔横财,绑架了亚拉巴马一个头面人物的孩子,并索要2 000美元赎金。孩子的父亲拒绝付钱,而绑架者发现这个红头发孩子(红毛酋长)实际上很愿意跟着他们。不仅如此,这孩子还是个非常难缠的臭小子,喜欢搞一些刁钻古怪的恶作剧,把他俩弄得狼狈不堪。绑架者降低赎金,而红毛酋长继续捣乱,逼得他们心神不定。最后,孩子的父亲提出让绑架者付给他250美元就领回孩子,尽管红毛酋长不肯离开,但最终他们还是把他扔下,逃之夭夭了。

现在,假想你是新进行折纸作品实验的参与者,你刚刚完成了你的纸鹤或者青蛙作品,并进入了拍卖环节。你给自己的作品出了非常高的价格。你是否意识到自己出价过高,而且别人对你作品的评价与你不同?或者你认为别人同样对你的作品感到亲切?

为了弄明白这一点,我们比较了两种不同形式的拍卖结果,即“最高价拍卖”和“次高价拍卖”。这里我就不讲解两种规则的技术细节了,⑥简言之,你如果使用“次高价拍卖规则”,你只需要仔细考虑自己认为这个纸制小宝贝值多少钱。⑦与此对照,如果你使用“最高价拍卖规则”,你不仅要考虑你对作品的珍爱程度,同时也要考虑别人会出什么价格。我们为什么要把事情弄得这么复杂呢?理由如下:如果创作者意识到只有他们自己才会过高估计作品的价值,他们在“次高价”拍卖时出价更高(价格由他们自己说了算),而在“最高价”拍卖时出价较低(他们还要考虑别人的估价)。与此不同,如果创作者并没有意识到只有他们自己高估了折纸作品的价值,并认为别人的观点和他们相同,那么他们在两种拍卖规则下出价应该是一样的。

这么说,折纸的创作者们能认识到别人对他们作品的评价与他们本人的不同吗?我们发现创作者们单纯考虑自己对作品评价(次高价拍卖)时的出价,与同时考虑别人出价(最高价拍卖)时的出价相同。两种拍卖规则情况下出价相同,这表明我们对自己的作品价值高估,而且,很大程度上人们意识不到这一倾向;我们错误地认为别人也同样喜欢我们的作品。

有过程,更要有结果

我们对于创造和估价过高的实验,使我想起我在住院时学到的一些本领。在我经受的许许多多痛苦和讨厌的活动中(早上6点被唤醒验血,痛彻心肺地拆绷带,可怕的治疗方法等),有一种不算痛苦却非常枯燥的治疗方法叫做职业理疗法。一连几个月,职业理疗师把我安排到一张桌子旁边,让我把100只螺栓和螺母拧到一起,把一些带“维可牢”搭扣的木块与别的木块粘在一起再分开,把楔子插进孔里,还有其他类似的任务,不做完不准离开。

康复中心的走廊对面是儿童活动区,专门教给那些存在发育障碍的孩子各种实践技能。为了争取能做一些比拧螺栓更有意思的事情,我就争取参加他们那些更吸引人的活动。后来的几个月里,我逐步学会了使用缝纫机、做针织活,以及一些简单的木工活。当时,我的双手活动不便,所以这些活动对我来说并不容易。我做出的东西往往和原来预想的不一样,但我还是竭尽全力想做成点儿什么。沉浸在这样的活动中,职业理疗的过程从无聊乏味的日常活动变成了我想要做的事情。尽管职业理疗师有时候还要把我拉回去做那些伤脑筋的活动——他们假定那些活动的心理治疗价值可能高一点——但我认为亲手制作的作品给我带来的愉悦和骄傲与别的活动不可同日而语。

我最大的成就是使用缝纫机,经过一段时间的操作,我可以缝制一些枕套和新潮别致的衣服送给朋友。我的缝纫作品就像前面实验参与者的折纸,很不专业。枕套的四角看起来并非整齐的直角,衬衫的尺寸也不是很准确。但不管怎么说,我仍然对自己的作品感到自豪(送给朋友容·维斯伯格的蓝白花夏威夷式衬衫尤其令我骄傲)。归根结底,我在制作过程中投入了难以估量的心血。

一晃20多年过去了,我仍然清楚地记得我做的那件衬衫,记得缝制过程的每一步,直到最后做成。事实上,我对它产生的依恋连我自己都感到吃惊:几年前,我问容是否还记得我给他做的那件衬衫。我至今记得清清楚楚,而他却只有模糊的印象了。

我还记得在康复中心做的其他几样东西。我试着编织一块地毯、缝制一件夹克,还想做一套木制象棋。我满腔热情地动手并且花费了很大的力气,但后来发现这都不是我力所能及的,因此我最终选择放弃了。有意思的是,每当回忆到这些没有完成的作品,我对它们并没有特别的依恋。不知出于何种原因,尽管没有完成,但我在它们身上也投入了难以计算的劳动,不过对这些未完成的艺术品我总是爱不起来。

关于康复中心的回忆使我怀疑,我们只有把作品完成才会高估它的价值,这一点是否很重要?换句话说,要想获得宜家效应,我们的努力必须获得成功(即使成功仅仅意味着把事情做完)。

根据我们从宜家效应作出的推断,投入劳动越多,凝聚的价值越高,感情就越深。这就是说日常生活中要增加自豪感和专属感,你需要更多地动手参与创作。不过,如果仅仅投入劳动还不够怎么办?如果完成作品是对它产生依恋的关键因素怎么办?如果真是这样,那么我们不仅应该考虑自己已经完成的作品,还应该考虑制作到一半已经丢在车库里好几年的东倒西歪的书架、不像样子的绘画雕塑,还有咧嘴歪脖的陶艺花瓶。

徒劳的求爱

当然,劳动投入,完美结果和对成果价值的高估之间的联系并不局限于现代社会。1600年前后,一位英国剧作家写了一部喜剧,剧情是一位国王和他的三个侍从分别追求一位公主和她的三个侍女的故事。有两个理由可以证明这部喜剧非常特别。第一,剧中的对白非常粗俗,令人难以忍受,因此很多人断定这位剧作家当时初学写作。第二,也更重要的是,与大多数人期望的终成眷属、皆大欢喜的大团圆结局不同,作家结尾时让公主和侍女对那几个男人说:“我们不知道是否应该把你们的话当真,如果你们真的想娶我们,一年零一天之后我们再谈。”尽管在整整的5幕剧里,小伙子们每件事做得都很得体,他们最终还是没把姑娘们追到手,全剧就这样结束了,所有努力都白费了,历尽曲折还是好梦难成。

到底是哪个蹩脚剧作家写了这部失败的喜剧?你可能会这样问。是威廉·莎士比亚,他把这部戏称做《爱的徒劳》。顺便提一句,这部戏被贬低诽谤了大约200年,直到今天也很少上演。我只能猜测,如果男主角们的求爱努力不是白费,而是如同人们预期的那样,人们会更快地喜欢上这部戏——《爱的徒劳》可能早就成了莎翁的名剧了。

从另一方面来看,或许莎翁想证明一点:我们在工作中作出的努力——不管是建筑,烹调,或者是求婚——只有成功了才会增加我们的依恋。

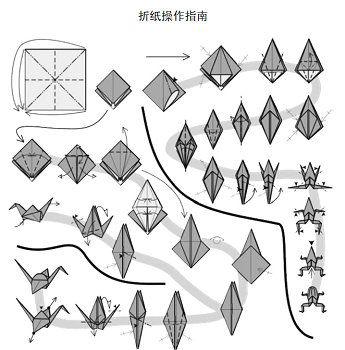

为了弄清工作圆满完成是不是爱上我们作品的关键因素,我和麦克、丹尼尔进行了一次与原来折纸工艺相似的实验,但是又对实验作了一个重要的补充:我们在实验中增加了失败的因素。我们特意编写了另一版本的操作指南——与宜家的安装说明不同——我们删去了某些重要信息。

为了让你更明白,仔细看一下我们为“困难”组的参与者准备的操作说明。取一张21.6厘米宽,28厘米长的纸,把它裁成边长21.6厘米的正方形,按照下面的说明书去做:

折纸操作指南

如果你折的青蛙更像只被卡车压过的手风琴,请不要灰心丧气。大约1/2拿到这份“困难”组说明书的参与者费尽力气制作出的作品往往奇形怪状,剩下的参与者根本什么都没完成,到头来,纸上只不过多了几道莫名其妙的折痕而已。

如果你把这份“困难”的操作指南与原来那份“容易”的操作指南对比一下,你很容易就能看到被删掉的内容。“困难”组的参与者不知道一端是箭头,另一端的小十字代表重复或者三角形空心箭头代表展开。

实验进行了一阵,我们有了3组人员:一组拿到“容易”操作指南,顺利完成了作品;一组拿到“困难”操作指南,但勉强完成了作品;第三组拿到“困难”操作指南,最终没有完成作品。处于“困难”一组的人们,很明显,相比于那些很容易就能制作质量很好的纸鹤或者青蛙的人需要付出更大努力,因此也更加珍视来之不易的作品,是这样吗?那些拿到“困难”说明书却竭心完成作品的人,与那些付出很大努力但最后没有成功的人有什么不同?

我们发现“困难”组成功完成折纸的人比“容易”组参与者对自己的作品珍视程度更深,而“困难”组没有完成作品的人比“容易”组的人更不珍惜自己的作品。这样的结果显示,投入更多努力确实能增加我们的依恋,但必须是经过努力最终获得成功之后。如果努力没有获得成功,对作品的依恋程度将急剧下降(这就是爱情游戏中让对方难以得手的策略往往成功。如果你在心仪的人追你的道路上设置一些障碍让他们追得更辛苦,他们一定会更加珍惜你。从另一方面来说,如果你把他逼到绝境还一个劲儿地拒绝他们,那你就别指望说“我们只做朋友”)。

努力付出也是一种享受

我们的实验展示了人类努力的4条重要法则:

我们对某一事物付出的努力不仅给它带来改变,也改变了自己对它的评价。

付出越多,产生的爱恋越深。

我们对自己的作品估价过高,这一偏见深入骨髓,误以为别人也和我们的看法相同。

如果付出巨大的努力仍然没有获得成功,我们就不会感到过多依恋。

根据这些实验结果,我们可能希望重新审视关于劳动与休闲的概念。传统经济学的劳动模式宣称人们就像迷宫通道中的白鼠一样;我们投入劳动于任何事物都以失去舒适的休憩为代价,造成不快的后果——焦虑和紧张。如果我们信奉这一模式,那就是要努力使享受最大化,我们就应该竭尽全力避免工作投入过多,增加即时休闲。可能很多人因此认为理想的休假就是在异国海滩上懒洋洋地躺着,享用别人送上的莫吉托鸡尾酒。

同样,我们认为自己不喜欢组装家具,于是就买现成的家具。我们想看环绕立体声电影,又嫌安装4个立体声音响系统与电视太麻烦,于是就雇人替我们安装。我们喜欢坐在花园里与鲜花绿草相伴,又不想从事开垦空地或平整草坪的脏活累活,于是就花钱雇园丁来割草种花。我们想享受一顿美食,但是买菜做饭又太麻烦,于是就在饭店或者用微波炉热些即食食物充饥。

可惜的是,我们得到了休闲时光,却失去了意义更深的劳动享受,因为事实上,劳动经常可以产生长远的满足。当然,可能别人在电工和园艺方面比你内行(对我来说确实如此),不过你必须问自己:“如果自己动手干,我会多么喜欢新电视/音响设备/花园/饭菜?”如果你想得到更大的享受,有些事自己多出点儿力还是值得的。

怎样对待宜家效应呢?当然,有时家具组装起来很难,说明书印得不清楚,按图索骥也不容易。不过既然喜欢“半成品”家具,我就准备上螺栓、螺母时出点汗,组装下一个书橱的过程中,我可能仍然手忙脚乱,不过说到底,我还是希望能爱上自己亲手组装的现代艺术家具,并且获得长远的享受和回报。

①一般来说,我们经常过多的根据结尾来评价某一事件的整体。从这个角度来看,蛋糕 作为一顿饭的最后一道菜品,凸显出它特别重要的意义。

②这一原则对男人也适用。我这里拿主妇举例,因为当时家庭中主厨以女性为大多数。

③正如我们在第二章中所讨论的,甚至动物都以不同形式地表现出它们更喜欢自己劳动 得来的食物。

④请注意,贝克尔–德古鲁特–马萨克规则与随机分布状态下的次高价拍卖规则相似。

⑤关于量身定制的危险,以及对自己的创造陷入过度喜爱的风险,请参阅我的《怪诞行为学》中我对房子进行过度装修的故事。

⑥这两种拍卖的区别比较复杂——威廉· 维克利阐述了其中的某些细微差异,而获得了 1996 年诺贝尔经济学奖。

⑦这种拍卖规则与 eBay 网站使用的拍卖规则,以及我们先前使用的贝克尔–德古鲁特–马萨克规则相似。