当代史 I

胡恒 革命史·快感·现代主义

在现代主义对于历史问题的种种态度(否定、回避、曲折接纳)的后面,存在着一个共同的背景,即历史本身就是驱动现代运动的快感内核的一部分。在视历史为原罪的西方现代建筑的伦理观中,这一点被无情地掩盖起来。尽管如此,事情却总在不可预料的地方出现转机。在现代主义的海外嫁接(比如中国)的进程中,历史之快感内核的面貌有了揭显的机会。似乎那些正处于初级发展状态的地方(在中国,这样的地方比比皆是)里蕴藏着某种能力,它与现代主义的杂交,导致了其内在结构的随机重组。随之,作为其快感内核的历史也掀开了面纱。当然,这里,我们的目的不是借助陌生处所来破解现代主义与历史之间的神秘关联,而在于分析现代主义和中国现实的结合方式。当下的历史,在很多时候已经成为两者的交汇点。并且,在其中起作用的不是它的原始材料和特定意指,而是它作为快感内核的结构。曾经只能幽灵般闪现的缺席之物,在这里堂皇登场。

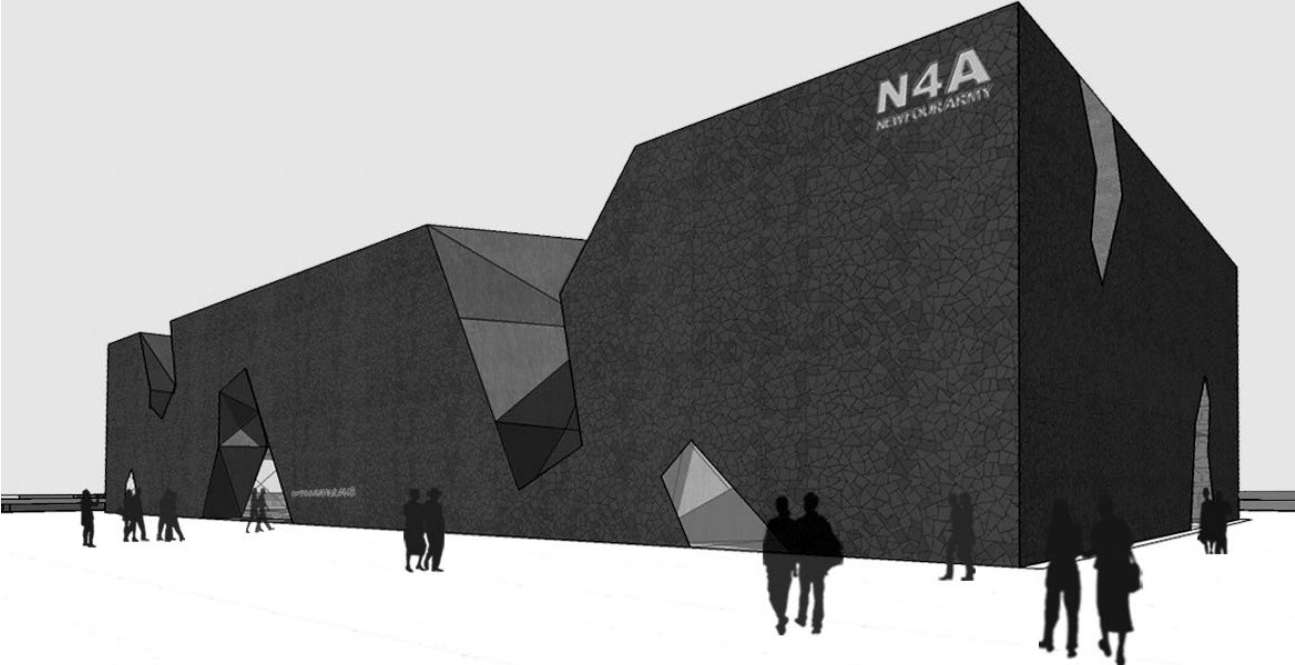

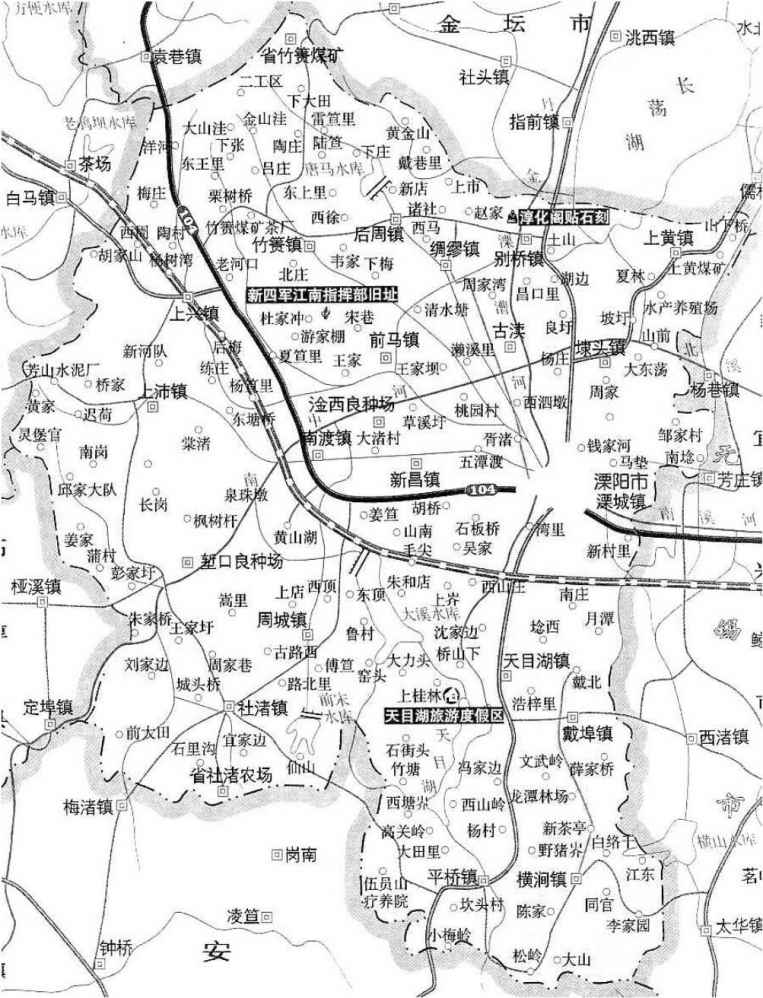

2007年11月完工的溧阳市“新四军江南指挥部纪念馆”(简称“N4A纪念馆”)(图1),就是一个在历史支点作用下将现代主义与中国现实顺利对接的案例。它具有某种特殊性:全球网络时代下的中国某一旅游城市里的党史纪念建筑。若干不同的层面交集在一起,产生出的结果也颇耐人寻味。这正好为我们提供一个机会来审视现代主义与中国现实之间变幻无定的交遇形式。显然,历史,是我们分析的入口,而且它已不再是通常意义上的过去的遗迹。准确地说,开始,它是一个必要的借口,一个重复强化现实符号秩序的虚拟动机。随着现实的运转,它变性为一个活跃的结构——尽管只有抽象的框架——推动现实的符号进程走向物质性终点。表现在这里的,就是在某一小型城市(县级市)中启动一个颇具规模的纯功能性的纪念建筑(党史建筑)项目,并且用一种分解了的现代主义形式系统容纳(沿用一个齐泽克的概念)“崇高客体”。

“N4A纪念馆”属于一个纪念馆系列,以新四军为名的纪念馆到目前为止已有将近10个,它们分别位于盐城、茅山、长兴、泰州、南昌……其内容不变 新四军的战争

图1 溧阳新四军江南指挥部纪念馆

史。这是一种特殊的历史。它以其切近性和鲜活特征,将自身与中性的大历史分离开,成为一个独立的、有着绝对价值的领域。支撑着它的自然就是其“崇高客体”(新四军将士),所以它有一个广为人知的称呼“铁军”。

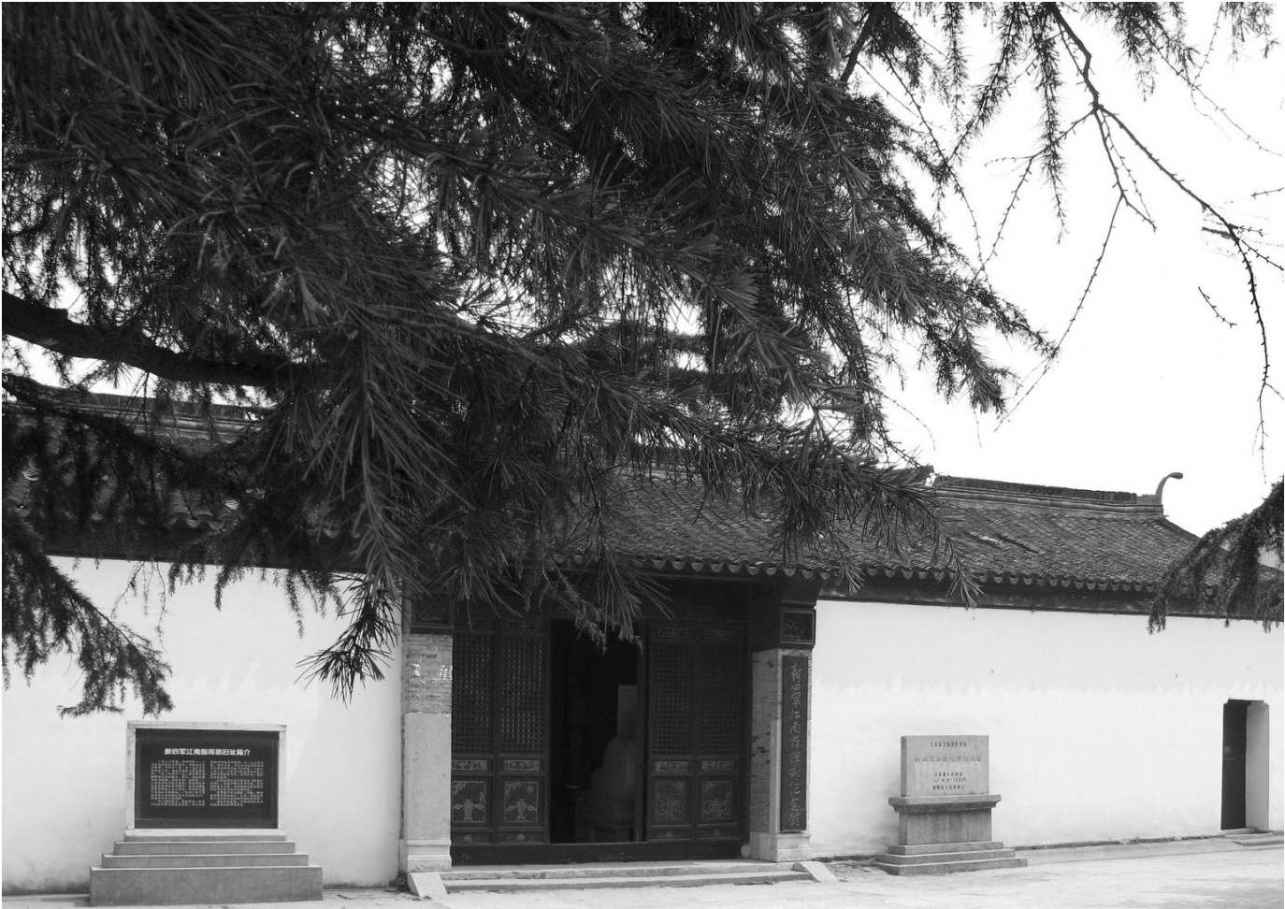

1963年在安徽泾县开放了第一个新四军陈列馆——新四军军部旧址陈列馆(图2),1976年开放了浙江长兴县新四军苏浙军区纪念馆(图3), 1979年开放了溧阳新四军江南指挥部纪念馆(2007年新建)(图5), 1980年开放了泰州的新四军东进泰州谈判纪念馆(2005年扩建)(图4), 1985年开放了镇江茅山新四军纪念馆(1998年改建),1986年开放了盐城新四军纪念馆(2007年扩建), 2003年开放了江苏盱眙的黄花塘新四军军部纪念馆,2009年开放了湖北大悟的新四军第五师纪念馆,似乎这个系列还将继续下去。

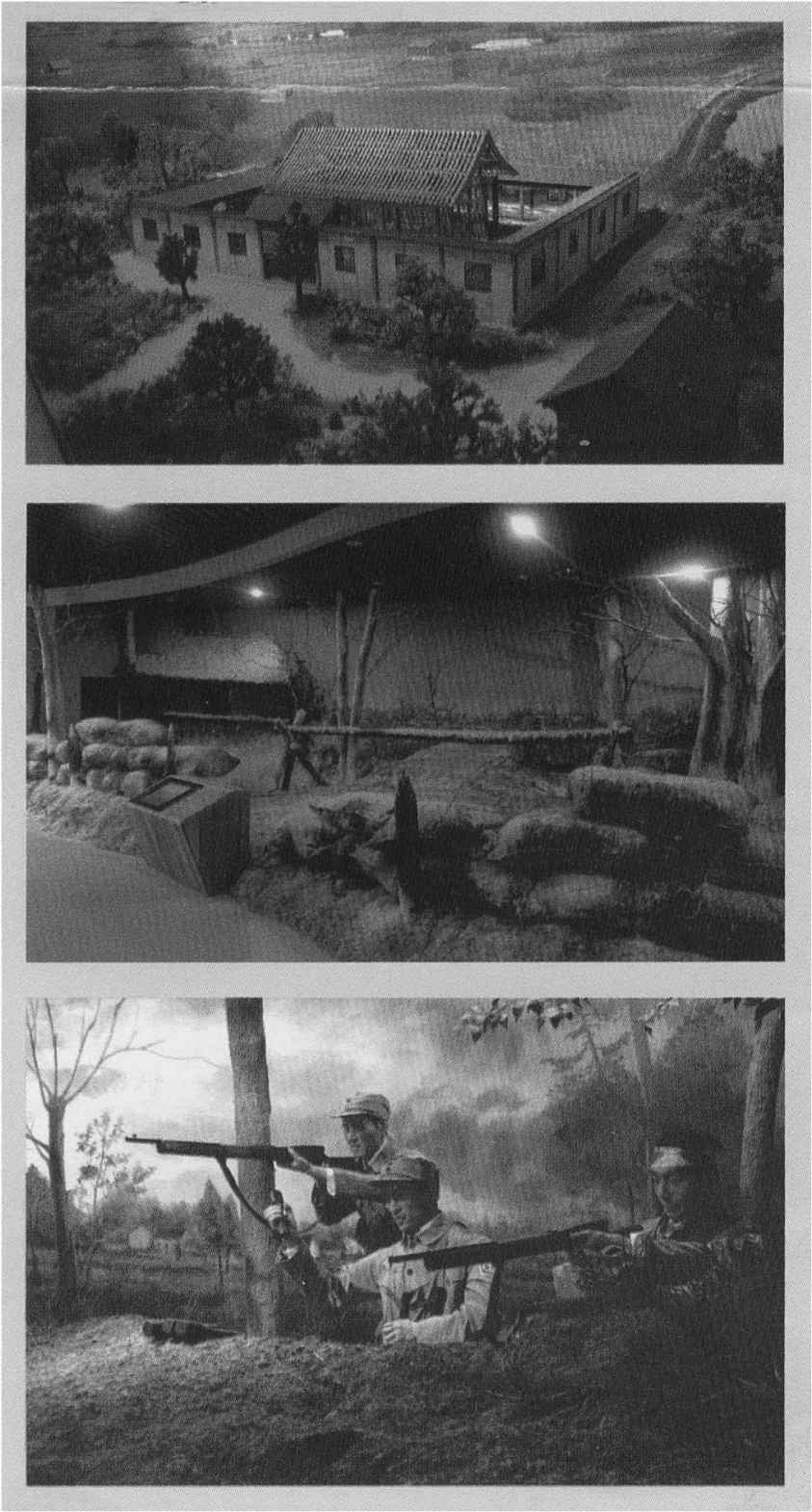

整体来看,“N4A纪念馆”之前的那些新四军纪念馆,以及它的旧馆,都来自“革命传统教育与爱国主义教育”这一需要(“红色旅游”这一性质上的分水岭是从2000年开始的)。它们代表了20世纪70、80年代中国的符号性现实的特征。从设计上说,这种关于自我历史的回溯,其表达方式相当朴实——以最直接的呈现来重构关于过去的叙述。首先,保护历史事件的发生地,使之凝固下来。比如安徽泾县新四军军部旧址陈列馆就分布在约15公里范围内的13个自然村里。建筑只经过加固和维护。长兴新四军纪念馆的旧址建筑物是光绪时期的民宅。泰州黄桥新四军纪念馆的原址是20世纪初地质学家丁文江教授的丁家花园。溧阳N4A旧馆原址是明万历年间遗留下来的祠堂。其次,室内的展示以“原状复原陈列”(纪念发生地的场景和人物的活动)为主,“辅助陈列”(其他的补充)相对较少。穿着新四军军服的工作人员引导观众且行且讲(图6)。战争时期的工作空间直接翻转为展示空间。第三,增加必要的主题纪念物(纪念碑、塑像、题词等)。这是一整套较为规范、成熟的叙事模式,空间的塑造以一种配合的姿态参与进来,而不提出自己的独立构想(尤其是观念上的)。 [1]

图2 安徽泾县新四军军部旧址陈列馆

图3 浙江省长兴县新四军苏浙军区纪念馆

图4 泰州新四军东进泰州谈判纪念馆

图5 N4A纪念馆旧址

N4A旧馆的位置是溧阳市前马乡西北水西村的一个宗族祠堂,也即溧阳新四军指挥部的旧址。该馆占地面积2460平方米,建筑面积3560平方米,分为纪念馆、将帅馆、六角亭、碑廊四个部分。纪念馆包含展厅和侧厅。大厅放置了陈毅、粟裕的全身铜像,背后是原新四军秘书长李一氓的题词“威震江南 功在民族”,以及照片、实物、图表、电子模型等展品。侧厅分别保留着陈毅、粟裕的办公室兼卧室(图7)。粟裕部分骨灰敬撒于展厅的天井内。将帅馆陈列了陈毅等76位新四军将帅的生平事迹。一楼陈列了80余幅珍贵照片。二楼是4位上将、8位中将、62位少将的生平介绍,展品有将军们使用过的望远镜、手枪等物品。碑廊壁上镶嵌着新四军老战士的题词、书法作品。

这里,我们可以很清楚地看到旧馆的两个特点。其一是将革命的主体当作唯一的展示对象。从进馆伊始,这一点就凸现出来:两个全身塑像。相形之下,建筑本身没有任何表现的余地。它只提供了一个原始氛围,还原出历史事件的真切样貌,同时也强调了革命主体的超客观价值——革命穿越这些主体来到我们的面前。其二是将革命进程中的元语言编码为叙事材料。展品以陈毅、粟裕的旧物为主,比如完整保留的办公室和卧室。这是历史的实在物证,没有经过符号处理的元语言,它们和建筑空间融为一体。以此为中心,其他的二级语言(照片、文字介绍、各类其他将士的物品)按重要程度在空间上顺次排开。在离旧馆一定距离的碑廊则是边缘性的补充:书法、题词。另外,旧馆还设置了一种象征物,小尺度的石碑。它出现在两个最重要的地方——大门左右两侧(入口)、天井的埋骨之处(展览的高潮)。这种结构森严的叙事,一方面使历史事件具有浅易的可读性。重新编码过的人物、情节再现符合正常的理解模式。那些中小学生在铜像下瞻仰,顺着影壁阅读照片、文字、图表,再逐一感受军事地图、手枪、望远镜等战争纪念物,最后在水边的廊内观摩书法……另一方面,它提供了一个基本物——粟裕的骨灰撒于天井。毫无疑问,这是原质的直接暴露,它给予观者以不可抗拒的冲击力。我们的脚下是伟大历史人物的身体的一部分!过去的历史事件在这里升级为高度的、无须实证的华美存在(死亡)。崇高客体也找到恰当的形式:不可见,但就在我们眼前;它既是现实,又刺激着想象;更重要的是,它还是永恒精神的唯一身体对应物。它像一块埋于地底的基石,确定下旧馆的意识方向和基本结构。

图6 新四军纪念馆的穿军服的讲解员

图7 江南指挥部指挥陈毅办公室兼卧室

这就是80年代初中国现实的表达。目标明确:爱国主义、革命传统教育。方法朴实:经典叙事和原质冲击。当时的现实需求相当单线,它无须太多其他层面叠加进来,也无须更多的意指可能性——革命的历史只代表自身。

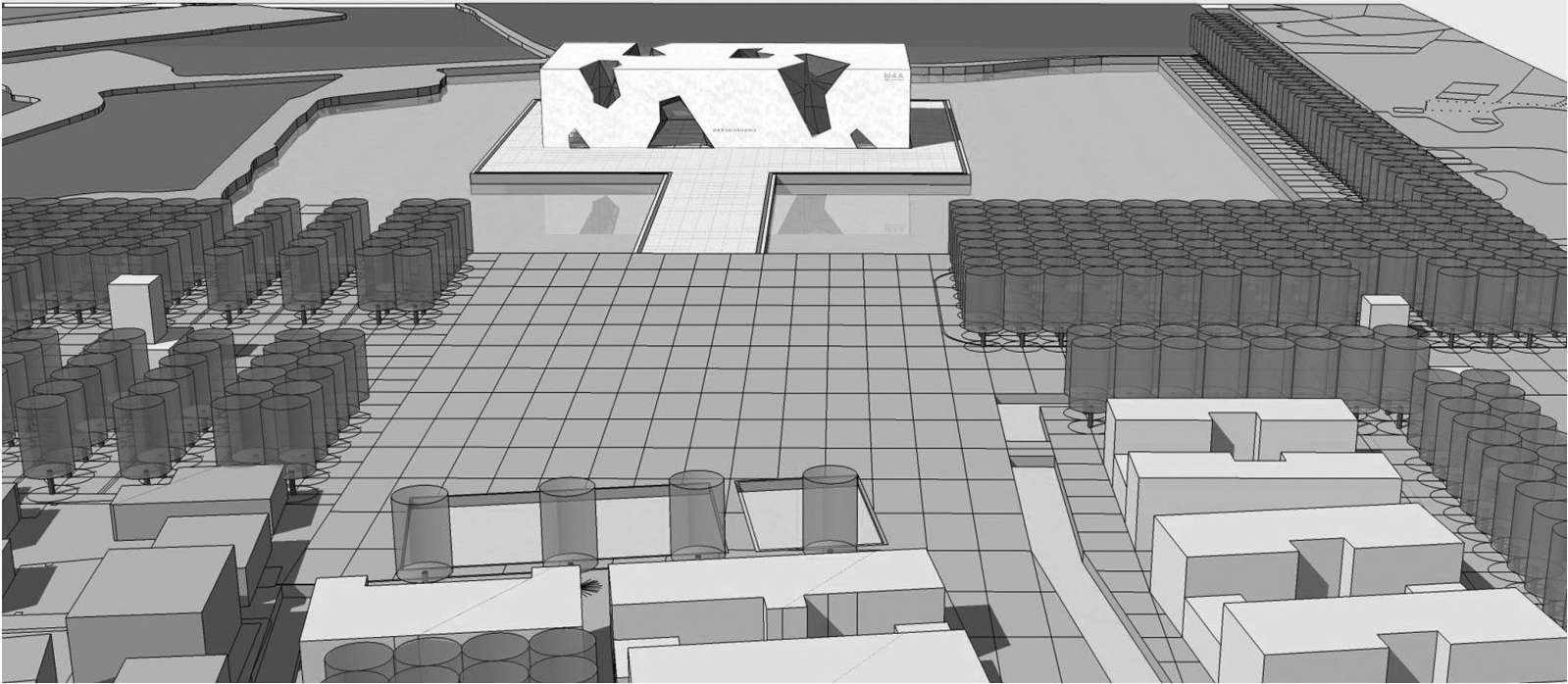

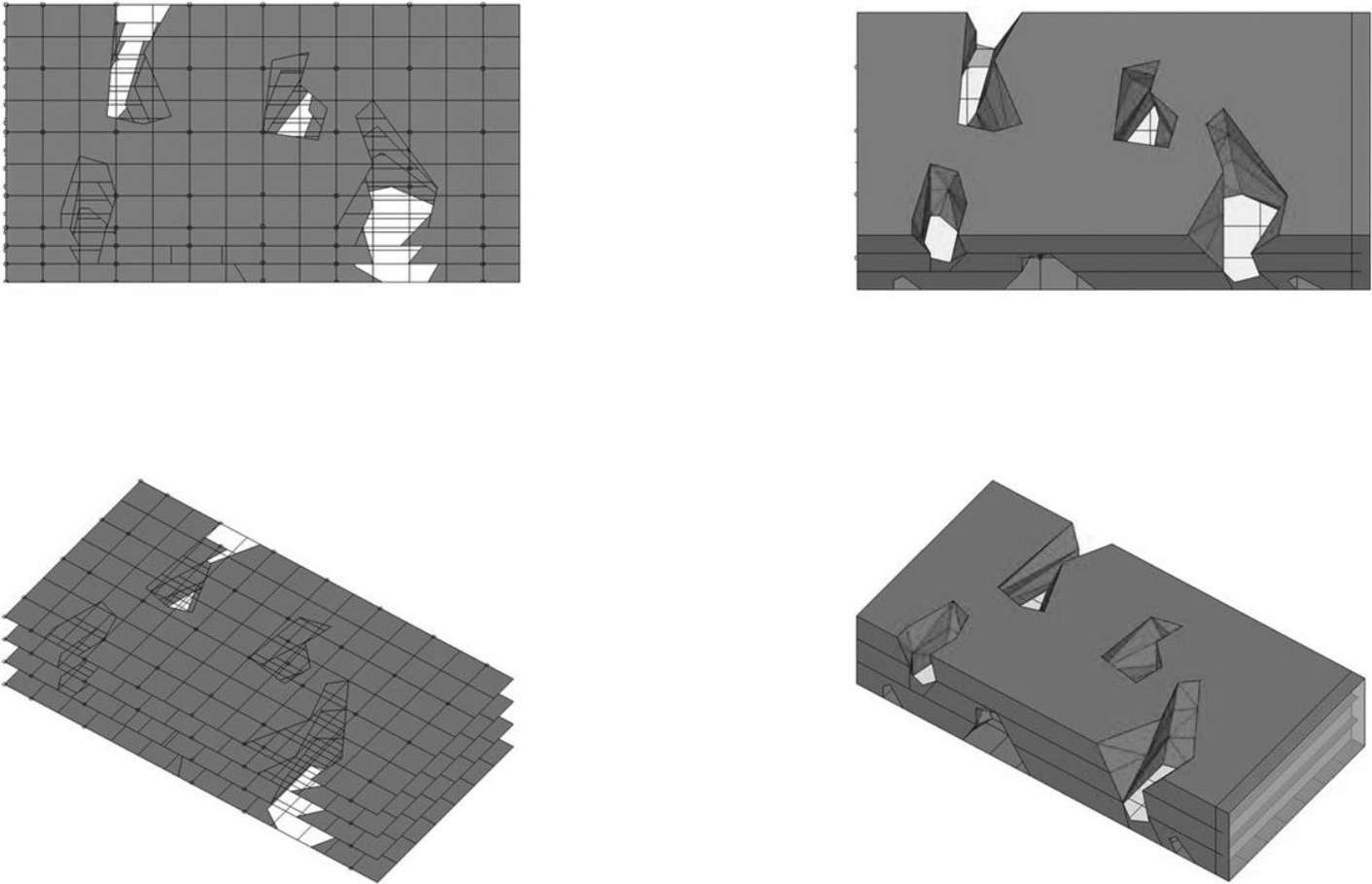

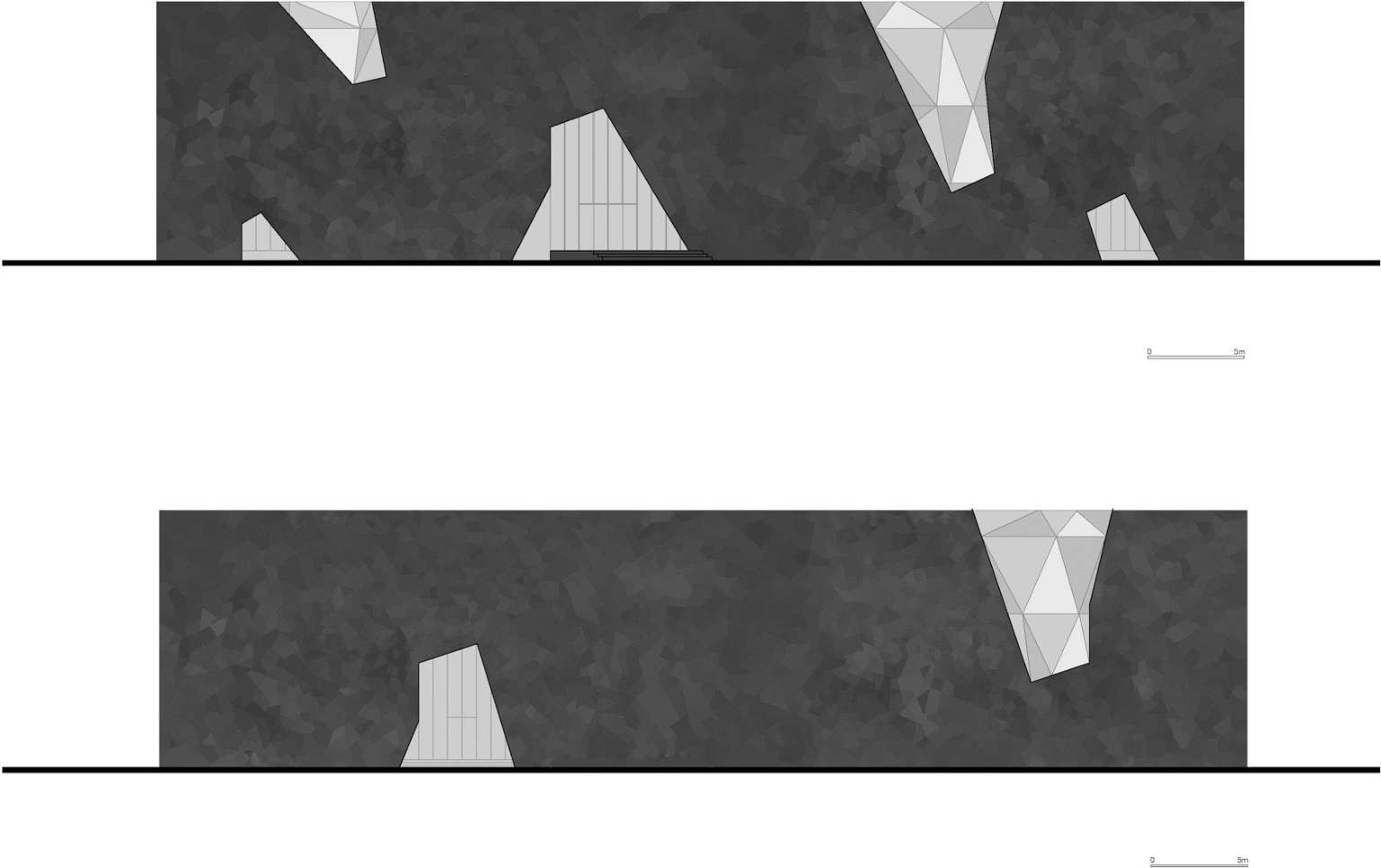

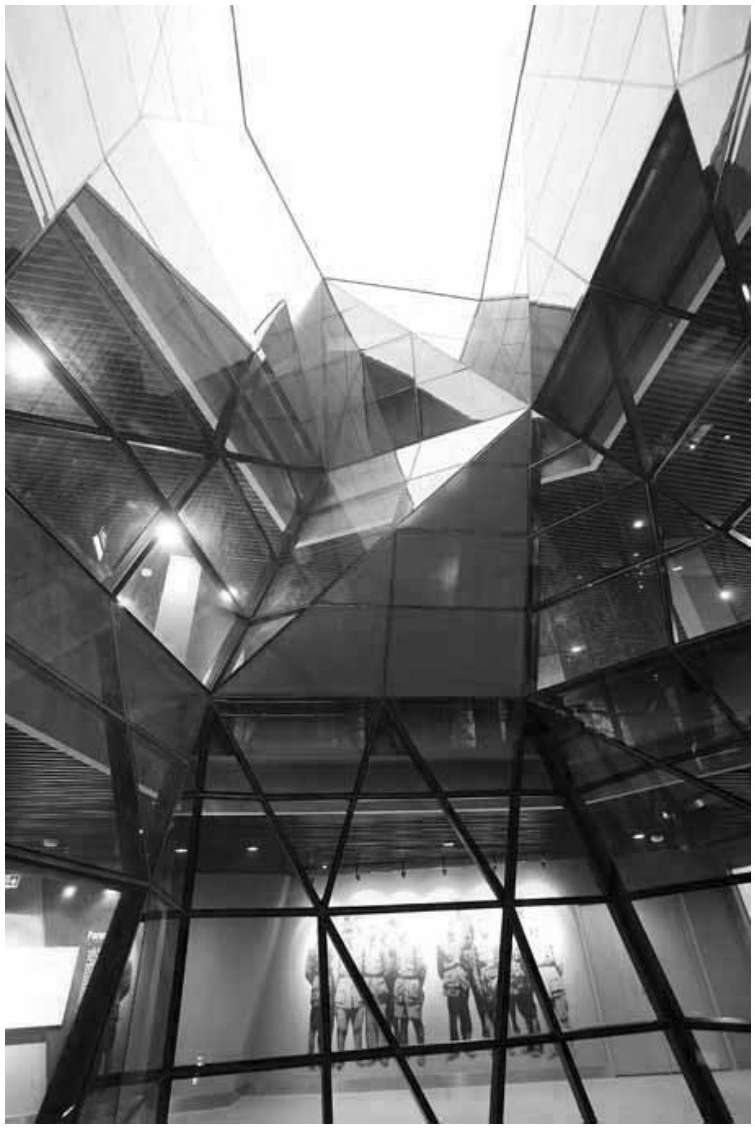

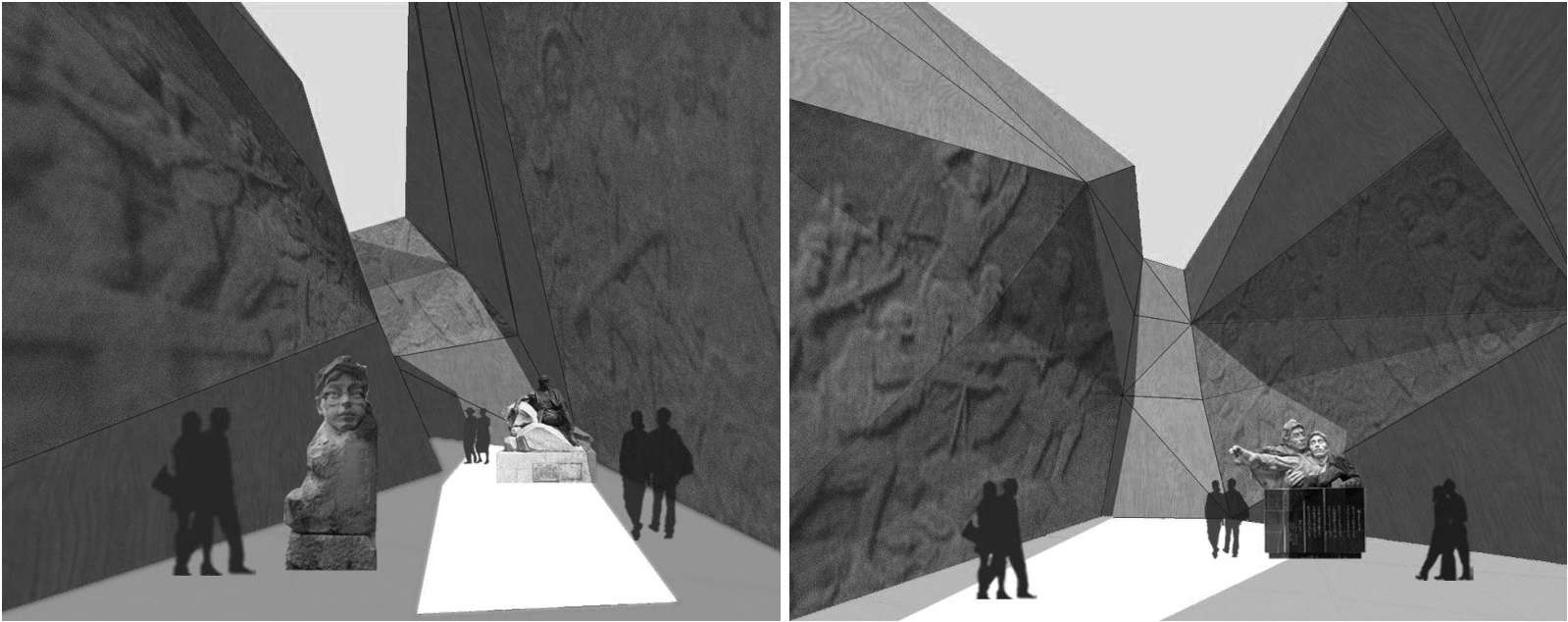

28年后,张雷设计了N4A新馆。新展馆建筑面积达3650平方米(和旧馆相当)。大致来看,它是一个56米ā28米的矩形体块,内分三层,高15米。外在的视觉层面上,新馆采用了与旧馆泾渭分明的空间塑造模式。首先,它是一个巨大的、综合性纪念广场规划的一部分,一个标准的人造物(图8)。新馆位于旧馆西面中北河中的一块平台上。两馆之间夹着一个宽阔的空间。它们相距两百多米,左右布置着先烈亭、碑林、户外雕塑等中小尺度的纪念物。相比于旧馆,这一广场更像休闲娱乐的主题公园。其次,新馆采用了硬边几何体内向异型切割的处理方法。8米ā8米的柱网,规则的框架体系,内部空间用一个100度的双折线区分开研究与展示两个部分。建筑师在其中各自挖出两个透底与半透底的空洞——用多个不规则斜面连接起来。它们在功能上起着院落的作用——设计者的意图是把传统内向院落(旧馆的模式)反转为从内向外穿出的运动。乍看去,新馆像一块被凿了几个不规则凹洞的矩形花岗岩,或是虫子钻过的乳酪(图9)。第三,新馆的视觉要素完全符号化。几何母体表示建筑本身就是纪念物,石板贴面则象征着石碑的经典含义。用红色铝板做内桶的表皮象征着革命战争洒在山岩上的鲜血,也有铭刻历史的岩石的意象。而且,东面的几个凹洞把正立面用“N4A”三个字母给图解出来(图10)。第四,展示空间主题化。三层展厅分为五个主题:运筹帷幄、疆场烽火、风雨同舟、民族忠魂、华夏脊梁。它们借助声、光、电多媒体手段,模拟场景、光纤动态主体沙盘,力图形象地再现出历史场景。

在张雷的设计意向中,字母和院落是出发点。字母作为设计的前提条件,院落空间的反转研究这两项主题,设计者都已有过长时间的思考和试验。在他看来,字母和院落都是建筑的原子,是无法深入分解的基础物质,代表着某种开端。这是典型的现代主义思维:建筑的发展和现实表达并非由意识形态所左右;它根植于自身的元要素,无论是技术材料,还是空间类型,或者是抽象概念以及某个组成世界特殊结构的基本物(比如字母)。从完成结果来看,院落空间发挥了充分的效用:内向空洞增加了展览空间的层次,同时也微妙地改变了几何体建筑连贯的硬性轮廓。字母虽然没有成为建筑的唯一原型,只停留在正立面,但是它和两个靠前的院落之间的结合可以说相当的灵巧。

无论是综合性的纪念广场,还是整体化设计思路,或者是刻满隐喻和象征符号的形式系统,新馆都传达出这样一个暗示:建筑自身的阐述,成为了纪念历史的主线。在第一个纪念馆中,历史事件只是通过冻结历史瞬间来表明自身的真实性,它没有用衍生出的意义来进行道德训诫,而是以骨灰、手枪等创伤之物强行冲击观者的身与心。建筑没有独立的视觉构架,它是一具传统建筑的空壳(明万历年间的遗物),和革命战争只是偶然相逢。但是,在第二个纪念馆中,情况完全倒转过来。历史文物虽然有736件之多,但基本都是征集来的应景之物,和水西村这段历史直接相关的极其寥寥。革命主体不是主角,展示体系才是重点。它没有旧馆朴实的仪式感,而强调游戏化和互动化。也就是说,革命进程中的元语言,在此全部转化为次一级的再现形式——场景还原与电子书(图11)。另一方面,建筑表现出强烈的自我意识。全套现代主义视觉语言——几何体的抽象力度、材质的隐喻、内部空间的有机体的扭曲运动、均匀网格、异形幕墙——悉数上场(图12)。建筑自身塑造的成功与否,成为了该项目以及建筑师的核心课题。正因为此,脱离开遗物的历史,开始在建筑身上寻找自己的形式——多重决定的符号性。就这样,建筑语言外在的视觉表现和历史的符号需求结合起来。我们在李布斯金设计的柏林犹太人纪念馆的新馆中也看到了这一点。

这一结合的最终结果就是,在青瓦屋顶、白墙、尺度怡人的旧馆前200多米处,矗立起一个时髦的、表现感十足(背景空旷、毫无遮拦)的现代建筑。

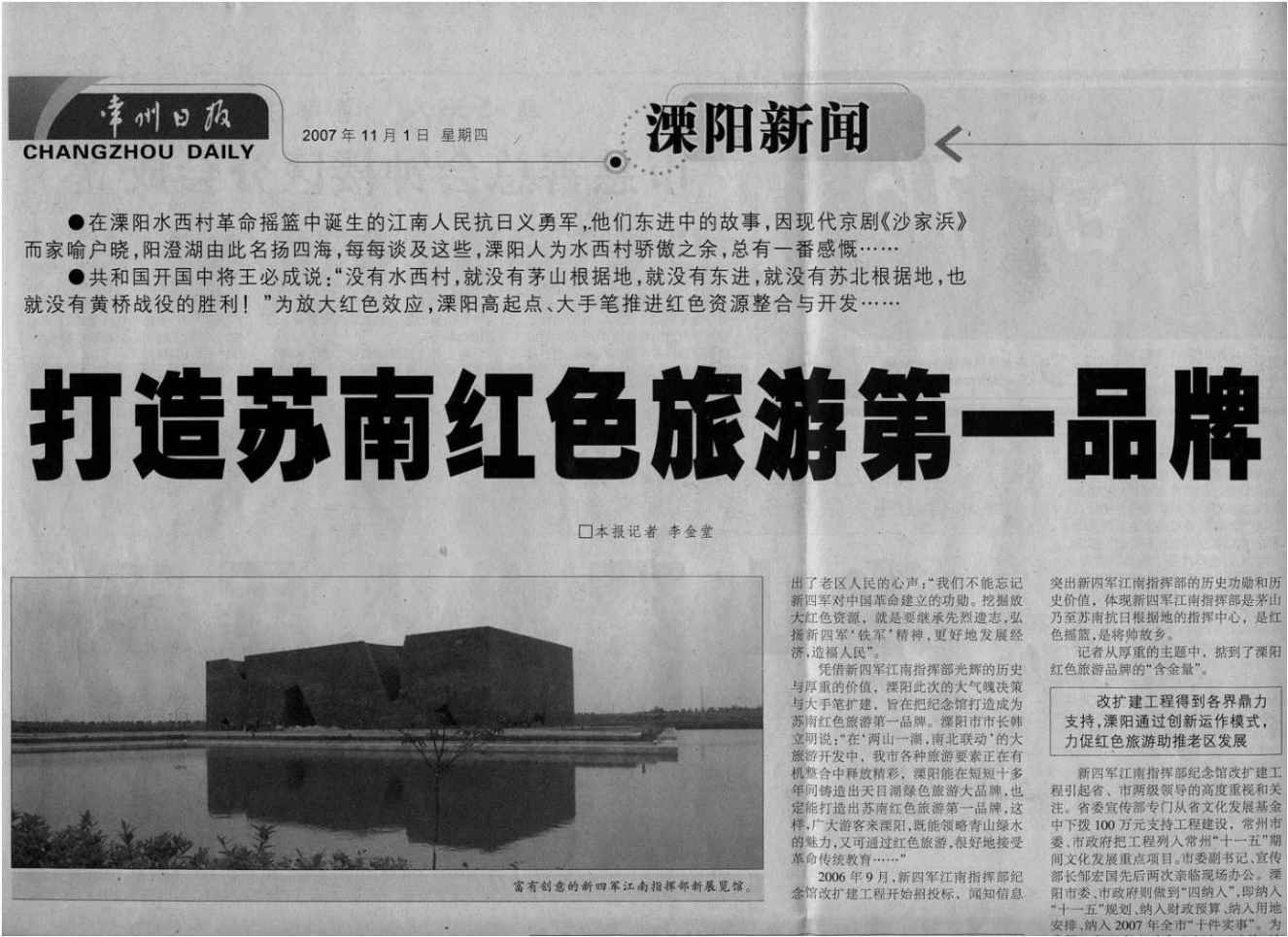

和80年代初相比,2007年的中国现实已经很不一样。虽然溧阳只是一个很小的城市(江苏安徽两省交界处的县级市)。但是,它现在面临的问题和大城市没有什么差别:发展的需要,以及相关的计划。“创建全国爱国主义教育基地,打造华东红色旅游特色品牌”,这是官方报纸《溧阳宣传》对新馆专题介绍的总标题。可见,新馆不再是单纯的展览,它还是旅游业的一部分。它和自然景观天目湖(“绿色名片”)一样,成为城市旅游业的窗口——“红色名片”。革命的历史,现在和经济发展紧密地搭接在一起。

实际上,这一变化早就悄悄开始。2000年,“红色旅游”(图13)这一说法首次出现在江西。2004年,国家旅游局确定2005年为“红色旅游发展年”。中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发《2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要》,正式启动全国范围内的“红色旅游”工程:建立10个“红色旅游基地”,20个“红色旅游名城”,100个“红色旅游经典景区”为主体的“红色旅游”的骨干体系。 [2] 在这一经济风潮之下,新四军纪念馆纷纷开始重建——2003年江苏盱眙黄花塘新四军军部纪念馆落成,2005年泰州新四军纪念馆扩建完成,2006年安徽泾县新四军军部纪念馆扩建,2007年盐城新四军纪念馆扩建,2008年则是溧阳新四军纪念馆新馆完成。

图8 N4A新馆的鸟瞰设计图

图9 N4A新馆设计图

图10 N4A新馆立面图

图11 N4A新馆的室内展示

图12 N4A新馆室内的小中庭

如果说纪念馆是一种历史陈述,那么2000年后的革命史就是关于自身的一个系列重写(这里应该从1998年的茅山纪念馆的旧馆翻新工程算起)。正如前文归纳的,第一阶段的历史陈述的特点很鲜明:革命等同于革命史,过去等同于现在,旧址等同于纪念馆。整个空间和遗物凝结成一块纪念碑,不可穿透,无须诠释,不提供解读的可能。它的显在价值是膜拜。这种膜拜不是个人行为,它是有着固定时间表的团体活动——比如盐城的小学生们每年必须在一个特定时间里集体参观当地的新四军纪念馆。第二阶段的历史陈述有了新的发展。如果说第一阶段的要点在于确定内容,那么现在的目标则在于获得形式,也即某种独立的叙事形式。这是历史在进入书写环节时的正常需求——用文本的隐喻来支撑历史表述。这使历史由静止的过去转变成为一个审美文本。它可以被反复书写和修改。当然,最重要的是,这决定了过去在现实中的嵌入位置。所以,现在,革命史和革命分离,过去和现在分离,新馆离开旧址另行建筑。

图13 “红色旅游”

文本的历史隐喻在此表现为一种新的物质叙事系统的创建。在建筑的外观上,寓意成为形式塑造的目标。黄花塘纪念馆的“枪刺”图形、当地民居的屋顶意象(图14);盐城新馆的一个设计方案中自觉地采用反射玻璃墙面(按照设计者的说法则是,“它映射了原有纪念馆的光辉形象,同时低调体现新馆的现代感” [3] );在2006年泾县纪念馆的新馆的一个方案设计中徽州的建筑特色细节(牌坊、装饰性内墙面)被抽象转化到建筑细部之中,整体构图则采用了钟形平面。溧阳的新馆更是隐喻无处不在,渗透到每个角落。在这些案例中,我们可以清楚地看到,建筑的视觉形态都不约而同地借助专有的通识图象(刺刀、鲜血、石碑、民居、N4A……)转化成符号来传递革命史的内涵。在建筑室内,历史事件的讲述采用替代进入式的叙事方式(类似于电影和游戏),取替了对真实之物的沉重凝视。从1998年的茅山纪念馆新馆开始,声光电现代多媒体表现手法就被普遍应用,现在已经是必备的展览手段。在环境处理上,空间布局向复合景观发展。以黄花塘纪念馆为例,县政府租用土地150亩,旧址、旧居、陈列馆和园林等几部分组成一个综合的旅游景区。此后的新馆改建翻修均沿用此类景园设计手法。2007年盐城纪念馆扩建工程在保留主轴线的同时,平行增加了一条副轴线,原本颇大的园区(50亩)一下扩大了几乎一倍(图15)。南昌的纪念馆计划扩建成“铁军广场”,而且“大门要放到大街上去”。溧阳的新馆也是一样,纪念碑式的朝圣之地成为大型休闲娱乐广场,其边界拓展到城市空间的范畴。

图14 黄花塘新四军军部旧址

图15 盐城新四军纪念馆卫星图片

在三种尺度(城市、建筑、室内)上,历史的二次陈述都在调整着革命史的表现形式。 “红色旅游”是一个重要契机,也代表着大他者(现实符号秩序)的新要求。 [4] 革命史的自我重写在满足这一进程的要求的同时,也在逐步将这段绝对的原质历史导入普通历史的轨道。在盐城的新馆扩建方案简述中,新四军纪念馆被第一次比拟为“未来古迹”。 [5]

在N4A新馆中,曾被朝拜的崇高客体(革命主体)现在也不可避免地“普通化”了——它被赤裸裸地定位成消费对象,是一种有待开发的“红色资源”。在旧馆中起奠基作用的创伤内核,已无启用余地,因为它与市场、旅游什么的格格不入,难以想象它能创造什么经济价值。其物质载体(骨灰原质)也已经封存在旧馆,封存于记忆。反观新馆,它除了油画、模型、电子书等再现媒介之外可说近似于空空如也。而被称为“镇馆之宝”的钟期光将军的上将服和张铚秀将军捐赠的毛毯,都是身份的象征性多于实在的纪念性,即使与旧馆的普通藏品相比也显黯淡。失去了创伤内核,失去了原质基础,失去了实证材料,现在的历史还剩下什么呢?

还剩下它的符号能力,以及推动这一能力的快感内核!究其本质,历史的快感内核是其创伤内核的时移境迁的对等物。两者的差别在于,创伤是原质冲击(鲜血和死亡)的结果;而快感则总在降格高尚之物(情感、道德),并且用符号游戏构筑新的现实世界。在旧馆中,原质冲击如此直接、强烈,意义和符号体系对此无能为力。在新馆中,原质的缺席,给了历史的快感内核以表现的机会,它如同一只无形之手,将现代主义形式系统、当下的意识形态、简陋的技术条件、革命战争史、风格化的民居传统,全部转化为符号游戏的参与者,转化为平等的符号构件。正如我们在前文所说的,开始,它(历史)是一个必要的借口,一个重复强化现实符号秩序的虚拟动机。随着现实的运转,它变性为一个活跃的结构——尽管只有抽象的框架——推动现实的符号进程走向物质性终点。

意义、符号、现代主义形式系统成为新的三元组,置换了原址建筑、遗物、骨灰这一旧三元组。现代主义卷入这一游戏,主要媒介自然是设计者张雷的现代主义建筑思维。一个更为重要的原因是,在现实的历史要素的诱导下,被现代主义视为原罪的历史的快感内核袒露出来——它和那只“无形之手”不期而遇,叠合在一起。正是在它的作用下,设计者严肃思考的现代主义的至善、透明、整体的伦理观被破坏。其形式系统被打散、分装进不同的意义包裹:字母原型“N4A”刻出了建筑的正脸(这个辨认起来有点费劲);折线的轮廓象征着“革命斗争的复杂性”;院落的空间类型变异叠加上“血洒山岩”、“功勋铭刻”等主旋律标志(图16);“几何形体、大面积墙面和深邃的开洞,是对水西村祠堂建筑墙面的形式抽象”;石质的永恒意象被一张由碎片连缀起的表皮所覆盖,设计者的意图是碎片的纹路来自江南民居的乱纹木格,但工人没有按图索骥,而是凭着感觉相当随意地将三种灰度的石板贴出云彩的效果;建筑放置在矩形水池中,原本意图是使建筑和地表构成一个完整的、硬质的、正交的几何关系,从而使广场具有轴线感和必要的边界,但是对这一点的正式解释是,整个建筑“犹如一座横卧江南水乡、经过岁月雕琢的丰碑”…… [6] (图17)

如此混乱的杂交,产生出一片意义的丛林。自从“现代旅游经济”介入革命史之后,展馆的意义就离开了预设的直线模式(青少年教育),它等待着重构和多样组合。可以说,新馆利用了这一次机会。这里凹进凸出的洞穴难道不就是意义组合石化的结果吗?似乎只有在这种表面的视觉放纵和意义泛滥中,只有在一片完全外在化的快感丛林中,它所容纳的崇高客体才有可能在失去原质寄托之后,还能自由地栖居于沙盘、微缩景观、油画等娱乐形式之上,停留在墙面的折线处、内院的红色空腔里的符号游戏之中,并且发散出某种新的崇高性——通俗的崇高性。在娱乐价值逐渐取代它的绝对价值之后,它褪去了神圣的外衣,成为我们日常生活的一部分。

图16 内院设计图“血洒山岩”

图17 “丰碑”

这里表露无遗的符号快感并非事出偶然。看上去它是由设计者一手催生,其实快感的种子早已埋下。多数第一批纪念馆和N4A旧馆一样,骨灰—原质这一基础结构使崇高客体处于一个符号高度缺失的状态。虽然这一状态保持得很稳定,但是在一些特殊的情景(比如环境的异变和极端的个体经验)中仍会出现莫名的快感泄露。这些零星的快感残片是秘密的内在快感的扭曲再现,这和新馆的显形快感符号系统正好相反。它们是历史的创伤之核的共生物,是我们在难以全数消化原质冲击后的情感剩余。它们只存在于创伤的时代,或者说历史的第一次陈述之中。

镇江的茅山纪念馆有一个广为人知的传说。在山脚下燃放鞭炮时,纪念碑上就会响起清晰的“嘀嘀哒嘀嘀,嘀嘀哒嘀嘀……”的军号声。鞭炮停,军号停;炮声响,号声起。并且不同的鞭炮放出来的军号声的响度、节奏均有差异。从此,“纪念碑下放鞭炮,碑上空响军号声”的奇观不胫而走。虽然经过专家多次调查研究,都无法获得一个令人满意的科学解答。对此现象的公开解释是,“山下放鞭炮,山上响军号”这一世界奇观生动地再现了当年新四军与苏南人民浴血抗战的悲壮场面。 [7]

无疑,这里的军号声是一种幻听。它没有物质来源(军号和军号手),似乎是灵魂再现。这显然加重了历史的真实性。革命主体不是放置在展堂里的骨灰、塑像这些象征替代物,他们活生生地诞生在我们耳边。这一幻听共振出一个原本只存在于记忆中的场景。或许身在此地的人没有亲历过战争,但是自己的耳朵让它重现于眼前。那些只在电影里耳闻过的军号声瞬间点燃了我们的神经,沸腾了我们的热血,使我们仿佛置身于上甘岭、狼牙山,或者此地茅山的韦岗战斗之中。不可解释的幻觉居然创造出令人难以置信的真理的力量,这确实颇为费解。另一方面,幻听也将这一真理内容荒诞化。在私下里,这一现象被大家和茅山怪谜联系在一起。著名的“茅山道士”的传说也掺和进来。比之英魂再现,这一不容见于正史的民间口耳相传所给予的想象空间更为幽深莫测,且更具娱乐性。(透明公开的)科学真理和(讳莫如深的)鬼神之说如此怪异地糅合在一起,膜拜者在这一极端矛盾的状态下获得了巨大的快感。

这一私人体验化的幻听被历史的二次陈述迅速吸纳过来,转化为经济收益。军号怪谈成为该纪念馆开发“红色旅游”的招牌项目。年经营收入不断攀涨,现在已达300万元,而绝大多数同系列的纪念馆都在靠财政拨款苦苦支撑。今年4月份,由茅山新四军纪念馆投资,反映71年前新四军进入江南敌后在韦岗首战告捷的4D影片《韦岗伏击战》在浙江横店影视基地开机拍摄(图18)。原质快感再一次被充分利用起来。在此,幻听再现出的虚无飘缈的幽灵是一件必不可少的天赐虚构,它使原质和观者真切地相遇(相对于被动地受教育),且加强对这一关系的再生产——经济效益就是这么来的。最重要的则是,它还将所有的正常关系倒转过来:神话成为历史的证明,金钱则体现出道德教化的实证性。

还有一种特殊的快感存在——儿童的快感。它是新四军纪念馆的肇因之一,却常常被忽略。5月份的一则盐城新闻报道了盐城新四军纪念馆的户外展品正大量流失。纪念馆广场东侧有一批战斗机、山炮、坦克和舰船等大型历史遗物。这些年来,它们“遭受着让人意想不到的悲惨命运……一架歼七战斗机钢化玻璃机舱盖被人砸开,机舱内仪表电线等都不翼而飞;一辆水陆两栖坦克的肚子里空空如也污秽不堪,整个坦克被盗取得仅剩一具铁壳;那艘立下赫赫战功的鱼雷舰船如今驾驶舱内外所有能拆的都被盗拆了,连前后两挺高射机枪上的枪管也‘飞’走了。记者还看到瘫痪在垃圾堆上的两架高射炮,其外表也是锈迹斑斑缺胳膊少腿。” [8] 那么,这些“锈迹斑斑”的废弃兵器的零配件是被哪些人偷走了呢?有谁会对这些没有什么经济价值和审美价值的破铜烂铁如此兴致盎然呢?我们很容易把目光集中在那些顽童身上。(图19)

不妨假设一下,每年一度在此进行的爱国主义教育(这是盐城小学生的传统活动)产生了很好的效果。小男孩们的情绪被强烈地激发起来——革命、战争、保卫祖国等字眼配合着枪炮武器,让他们无比憧憬那个壮烈的时代。小小的身体容纳不了高涨的欲望,于是他们开始了玩笑式的窃取活动……拆下几支枪管枪托私下把玩。 [9] 这一对战争遗物的私人占有,实际上是占有关于战争的想象。这是一种秘密的纪念形式,他们在禁忌的处境下分享着对革命与战争的热情。而且,正是禁忌的存在,使得快感强度直线上涨。这里我们很容易联想到电影《阳光灿烂的日子》里马小军在(军人身份的)父母不在家时的那些自娱自乐行为和那个富有隐喻性的军用望远镜。

图18 《韦岗伏击战》

图19 盐城新四军纪念馆户外展品

这个纪念馆的新馆没有像茅山新馆一样对快感扩大化,且不遗余力地开发其经济潜力。相反,窃取快感被温和地制止。户外的展场种植上密密的小型灌木,小男孩们对那些飞机坦克大炮现在只能遥遥观之。但是新馆的室内增加了一些新奇的装置。一个展厅里被安设了一整面电子墙。墙做常见的战时的残破的砖墙模样,中间有些缺口。小孩的手一放进去,就会有轻微的电流经过,并且墙后背景火光四起,枪炮军号的轰鸣声不绝于耳。一般来说,小朋友会被惊吓得乱叫一番,满足而去。

军号幻听和窃取把玩都是对革命主体的非正常的接受。虽然一个上升为民间玄幻传说,一个则下降到不能宣之于口的违规秘藏。但是本质是同样的——神圣化的存在(革命主体)本来意味着快感的不可能性,但是对其曲折接受(鬼魂认同和触犯法纪)所引发的罪恶感,却导致对此不可能性的解封。并且,禁忌之后的快感尤其迷人。两者的传播方式也是一样:隐秘,快速,没有边界。在这些反向的变形行为中,不可触动的革命主体越发神圣,其崇高形象也越发完美。但是,随着历史的二次陈述的出现,当崇高性不再是历史的唯一特性时,原始的禁忌也随之瓦解——与此同时,快感大转移。民间传说转换为枪战大片;偷窃把玩则为电流过身所取代。茅山和盐城的两个新馆都对不慎外泻的原始快感做了规驯。它们都被注入新媒体之中,被控制、压抑、转换、导向外部。

尽管这是两个相当特殊的案例,但是我们已经看到历史两次陈述各自具有的不同性质的快感:一个是声音中的快感(这是一种被压抑的能指快感,不可感知的前意识形态快感,我们只能在鬼魂幻听和儿童咿呀自语中看到其略微表露的快感残余);另一个是意义中的快感(外向的、有新的形式载体的、群体的快感)。

相比之下,第一次陈述中的快感基本都是沉默寂然。第二次陈述则是花样百出。茅山新馆为历史的二次叙述找到4D电影这一时尚外衣。 [10] 但这只是个特例,因为这一对现成的原质/镜像(幻听/4D)难以为其他纪念馆所复制。盐城的纪念馆具有一定的代表性。相比茅山,它的快感转移的动作较小,仅在室内传统的展示形式与内容上做出改变。虽然新媒体的运用新意迭出,但这只是对原有的秘密快感的局部替代。 [11] 溧阳新馆的快感转移重点放在建筑上。它在其外化形式上做出了全面更新——休闲式的空间组团、谜语式的图像隐喻、娱乐式的游戏世界,将快感的诸般消费形式一股脑全搬了出来。我们可以怀着轻松随意的心态来接受和享受这一平民快感花园。

这一快感花园结构严谨。三条符号链(环境、建筑、室内)是其三个组成部分。它们分别由视觉符号与其对应的意义连接而成。这一系列对应关系(前文已经罗列了一部分)的恰当组合使建筑自身成为空间中的统一体,也是快感的统一体。在这三种表现形式中,建筑的快感统一体预示着一个更大的趋势。它和旧馆的关系也更为决裂。 [12] 不过,在另一方面,以上三种类型导向同一结果:快感的个人性被公开化,其至关重要的维度(想象力量)被消解。无可逆转的,建筑越来越有趣,历史越来越平实,快感越来越乏味。

当然,不是所有的纪念馆新建工程都做到了三条符号链的全新设置。在泰州、武汉,新建工程基本在旧址上进行。但是,总体来看,在茅山的扩建、黄花塘新建、盐城扩建、溧阳扩建、泾县扩建方案这些大多数作品中,三条符号链的缓慢形成还是清晰可见。而且,这也是现代主义与中国现实相接合的过程。纵观这一过程,我们会发现,从80年代中期的展馆设计开始,现代主义就起着两个主体(革命主体和参观主体)间的形式调停的作用,它使得两个主体间的关系成为稳定的现实符号秩序中的一部分。由于这一秩序(大他者)在不断变化,随之,相应的主体间的关系,以及现代主义在其中的角色也在发生变化。

1986年完成的盐城新四军纪念馆是(西式)现代主义建筑风格进入该系列的第一例。首先,该纪念馆的总体布局是一种自足性颇高的单向轴线空间层级布置。虽然设计者强调这是“传统方式”,它的目的是“从大门开始,使参观者逐步进入一种庄重、肃静的气氛中”。但是,从大门-群像-喷水池-纪念碑,最后抵达终点纪念馆,这一空间叙事模式却有着西方纪念性广场建筑的特征。 [13] 其次,主体建筑采用中轴对称、体块塑形等常规现代主义手法。并且,在外部的视觉界面上密布革命史的浅近寓意和专有标记。“入口两侧的实面做成两面旗状的花岗石的宽画面,象征当年新四军北上和八路军南下两股革命力量在盐城会师重建军部的历史事件,旗状实面采用红色花岗石上以线雕形象地再现当年新四军的光辉战斗历程,新四军臂章镶在立面中间部位,正门上方是李先念主席题写的镏金馆名匾……” [14] (图20)

题词与浮雕等本属于“辅助陈列”的内容,现在却尽可能全部铺陈在建筑的外表皮上。这种革命叙事情节直接镌刻在外的手法,明显沿用了苏联的国家现代主义风格。实际上,由那些里维拉式的浮雕、罗马皇帝或苏联战争英雄式的骑马铜像、喷泉组合起来的户外纪念空间已经很清楚地表明这一意向。它们和莫斯科的那些革命公园何其相像。

尽管展馆混合了多种异质之物(主要是若干不同类型的叙事线条的交杂),但是现代主义风格仍然建构起参观者与革命主体之间的新一层关系。它是对之前旧址纪念馆的主体关系的强化。单纯的遗迹、遗物已经难以满足20世纪80年代现实符号秩序的需要。展览馆的教化功能的执行者必须增加新的建筑空间语言的助力。更何况一开始此展览馆就定位在3A级别上。特定的国家现代主义风格显然最为合适,而且这也合乎现实的建筑设计专业环境。众所周知,苏式纪念性建筑对那个时期的国内建筑师的个人经验有着重要的影响。 [15]

在1998年的茅山纪念馆的翻新和2003年的黄花塘纪念馆新建当中,现代主义没有继续苏式的国家社会主义道路,换上了本土建筑的躯壳。两者不约而同地在现代展览空间之上采用了民居的草棚意象。这一转变正好与历史二次陈述的时间相吻合。2001年发表在《中国博物馆》上的“试论革命纪念馆扩建工程中应重视的几个问题”一文,为革命纪念馆扩建的风格走向做了一个明确的归纳——“最好能够保护革命旧址周围整个区域或整片街区的历史原貌的真实性和完整性”。 [16] 此时,和革命教育一样,环境意识、(民族性的)历史意识都成为大他者的要求。所以,“人们在参观革命旧址时,还要领略与这些革命旧址息息相关的重大事件和杰出人物的发生地的山水人情、风土环境,以此来感受当年这些重大事件和杰出人物的历史氛围和传统文化背景”。 [17] 革命主体和观者的关系不再是严格的一对一的关系。观者的注意力必须被引向其他地方——那些可以脱离革命史而存在的自然物质环境、“民族民俗的绝好内容”。 [18] 民俗版的现代主义要平衡的就是这组分岔的联系。

图20 盐城新四军纪念馆

这一要求延续至今,基本左右了1998年之后在有着自然环境背景下的N4A系列设计的风格,甚至包括刚刚完工的湖北大悟的展览馆。

在这两股主导潮流之外,还有一种原真的现代主义正在微妙地介入。这里的现代主义是经典意义的现代主义。 [19] 盐城新馆在功能安排和空间形态的选择上依据了该类型建筑当前国际化的设计模式。开敞明亮的展览空间,简约清爽的双层玻璃盒体水平错动叠加,竖向分割的节奏克制,颇有瑞士风格意味。 [20] 但是,几乎同时期进行的溧阳新馆没有拘泥于对此设计模式的还原,尽管设计者本人的瑞士情结十分浓厚。在此,现代主义不是一种单向的风格输出。它真正的作用在于其历史快感内核与革命史本身的快感内核合二为一,共同发挥“虚无之手”。这支虚无之手对传统的纪念性元素做出修改,将所有的寓意都潜藏了一层,以便与具体的现代主义手法实现不露痕迹的融合。所以,我们可以说,内部的红色空洞和正面表皮的折线是传统民居院落母题与N4A的图形变体。但是它们其实更靠近现代主义的纯净几何体块的异形下凹式减法处理——这和民族特色没有什么关系。

这是一种娱乐化(或者说快感化)的现代主义。泛滥的、强行植入的、随时可能出现理解错误的寓意与拆散的现代主义手法精密地结合起来,把红色纪念馆推到一个新的境遇。革命主体和参观主体的关系被彻底改造——成为一种散漫的智力解谜和自由消费的关系。如果说,以前以苏联版的国家现代主义为代表的盐城旧馆和以民俗版的自然现代主义为代表的黄花塘纪念馆,都是革命史通往普通历史的中间站,那么,溧阳的新馆可以说又向前迈进一大步。

这固然是一个成功,但是它也付出了相应的代价:张雷的另一个方案被毫无悬念地抛弃(图21)。很明显,这一方案的着力点也是对现代主义与中国现实的结合方式的探索。看上去,它和茅山新馆、黄花塘展馆的设计思路非常类似。外表皮是旧馆风格的延续——大面积白墙、暗青色勒边、小开窗大入口,这些是直截了当的图像移用。而藏于墙体之后的八片单坡屋顶的纵横交错更有明显传统民居意味。内部则运用了纯粹的现代主义语法:42.8米×42.8米的总平面布置下正方形网格;网格内做正交的加减法以划分不同功能,由此产生出来的5个内向庭院使均匀的内部空间出现微妙的变化。屋顶作为空间区分的关键元素,在满足展览要求的同时,也使得内部空间产生统一性。这种内外两分的杂交,尝试着用含蓄的中式表皮围合起现代主义所特有的控制精确、但变化丰富的空间节律,同时使这一节律完全内敛,在建筑的表皮上丝毫不显端倪。低调的处理手法(在我看来,比之同类的几个展馆,它要出色得多),和新馆外化的符号游戏南辕北辙。

在这个方案里,设计者将普遍的中国意象(民居)和一般意义上的现代主义空间语言成功地连接起来,这导致该方案具有了范本的力量——中国传统建筑和现代主义之间的抽象结合。但是,它忽略了当下的现实所铺垫下的初始氛围,比如革命史这一贯穿场地的决定性条件。或者说,它对革命史的运用只在传统建筑符号的延续上——此方案是否为新四军的展览馆似乎已经无关紧要。所以,它无法像新馆一样,为我们提供一种符号的系统建构来认识特定历史(革命史)的新内涵,只能无奈地停留在概念模型的真空状态。 [21]

但是,这不是方案被抛弃的原因——实际上类似思路的黄花塘、茅山,甚至粗糙不堪的大悟纪念馆都被具体落实。这里我们需要重新审视大他者的欲望(地区的)的具体状况。它和“红色旅游”这一主流的大他者欲望(国家的)并非完全吻合。2005年,溧阳市委市政府全局铺开“绿色+红色”的旅游计划,实施“两山一湖,南北联动”的大旅游开发。南部以天目湖和南山竹海自然景区为主,北部则以水西村和瓦屋山的红色纪念为主,“串珠成链”以形成一个联合旅游品牌。正如我们所见,目前,旅游业已成为溧阳的主导产业。或者说,这个身处茅山与太湖之间的被称为“绿色明珠”、“江南仙境”的城市已经被彻底旅游化了。整体而言,现在的开发重点基本上在北部的天目山与天目湖等自然景区(它们都是4A级的标准)和南部的瓦屋山(这里有李白的登临处和宝藏禅寺)。红色旅游在此只是结构上的需要(与“绿色名片”相对应),并非重点——新馆2800万的建设资金只是中等投入。这和其他红色旅游的项目有着细微的差异——革命纪念馆与风景区并非共生关系,结合得没有那么紧密。

按照溧阳旅游局局长汤全明的说法,这个纪念馆的作用在于“充实溧阳旅游的红色内涵,提升旅游文化的品位”。(图22)所以,我们可以看到,与纪念馆相比,这里的水西翠柏茶和新四军菜谱更被重视,是要“做大做强”的项目。 [22] 纪念馆已毋须承担太多旅游责任,它的商业吸引力被周边的“大品牌” [23] 〉的绿色旅游和饮食文化等附加产品瓜分殆尽。这一状况导致了一个意外的结果——其角色一定程度地落回到单纯的纪念性上。而且,在地理位置上,这一点也从侧面得以强化。溧阳的南北风景区,以及整个城市,被104国道和宁杭高速公路一分为二。水西村旅游点正在公路附近,新馆与国道斜斜相对。所以它在这片视线开阔的无特征空间内还具有一定程度的地标意义——连接南北两区,为溧阳树立门户形象。 [24] (图23)可见,大他者的欲望在此也是相当复杂,甚至不乏悖论之处。在这一含混的情形下,娱乐版现代主义给出的答案(变形的纪念碑)被选择可说是相当的偶然——但民俗版现代主义遭落选就是很必然的了。

图21 N4A新馆方案二模型

在这个偶然实现的现代纪念碑中,我们看到了符号活动和建筑内容的连接,也看到两者合二为一的趋势。当然,纪念馆设计中对建筑的符号叙事能力的经营已经是国际主流。比如前文参考的柏林犹太人纪念馆,它和溧阳新馆颇多相似之处:有着创伤性内核,也是比邻而居的新建,同样致力于对新的纪念性的探索。最终,馆藏多少已不再重要,建筑本身的叙事能否达到最大化的戏剧性才是要点。这一叙事的基本材料是空间、光、声音——在柏林犹太人纪念馆中,倾斜的、不规则的内部空间,反复出现在墙面与屋顶的交叉光带,以铁面具铺满地面的声音冥想室(踩上去脚底发出的噪音如同噩梦),一起构成了一个感受密实、内里虚空的纪念体。它给予观者以全新体验,由内往外辐射能量、激活环境。曾被原质所压抑的快感(或创伤)由此曲折回归。历史已不再是一厢情愿的树立起纪念碑,以供观者缅怀、朝拜、纪念,或回忆,而是要让我们体验震惊、享受激情,并在其中获得自身与它(这一历史)的联系。

这是一种新的纪念性。历史的二次陈述也因此具备了某种独立性——它开始形成某种新的记忆。这也意味着历史的另一项重要功能开始启动:它参与进主体(观者)的心理构成活动之中,也即,历史真正进入到主体的内心。

“新纪念性”是一种形式游戏。但是它并非简单地撇开内容,虚构出创伤内核的符号替代物(比如红表皮等同红岩之类)。它的作用在于,借助新的建筑语言,穷尽视觉信息互换模式的所有可能性——室内空间、外部造型、城市街区、种种渲染图广告等——以使自身成为一块不能被忽略,无法轻易绕过的硬石。说起来,这也是历史一次陈述中的创伤内核的特点。只不过对于观者而言,前者从视觉惊诧开始,至感官疲惫结束,后者则以幽灵的形式飘荡于“崇高客体”的原质之上,存在于儿童的想象世界之中。无论是国家版现代主义还是民俗版现代主义显然都无力承担这一“新纪念性”。它们要么还在维持着意识形态教育的旧有机制,要么简单地将这一机制与风光游览叠合起来。这些单向的延续和杂交削弱且混乱了历史的创伤内核的原始能量——这一能量对于历史的重复陈述来说不可或缺。那些纪念馆也由此沦为大他者欲求的乏味回应者。从这个角度来看,茅山纪念馆的4D电影和溧阳新馆是两个特殊的案例,也较为相似。前者纯粹的视听轰炸让人晕眩:如此高科技(也是高投资)的立体电影只是讲述一次杀敌十余人的小伏击战,形式显然是第一位的;后者则是现代主义的碎片在芦苇荡中的强力插入。虽然两者为观者提供的接受方式角度有别,但它们都以感官快感为导向,且将革命史的原始能量传递下来,使之进入到观者的心理构造之中。

图22 《溧阳日报》关于红色旅游的专版

图23 溧阳地图

这很困难,但也非常必要。从前文我们已经可以看到,历史的自我重述有着诸多动机:大他者的种种欲望——经济上的、教育上的、宣传上的、国家的、地区的——在上述分析中已经逐一呈现出来。这里还隐藏着大他者某些秘而不宣的冲突,比如陈毅、粟裕两个下沿系统在八路军、新四军纪念路线上的权力平衡……它们在很大程度上操纵着N4A系列的运行。但是,和以下原因相比,它们都会显得微不足道。那就是“新纪念性”中包含的历史自主重述的内在动因——历史能够,且应该成为每一时代的主体构造的基本成分,它是人类自我推进的力量源泉。这显然已经超出大他者控制的范围。换句话说,历史一直都有着自主的本体之维,无论它在现实的符号秩序(大他者)的结构安排中处于什么位置,它都必然走向普遍的、广义的、中性的人类史。

“新纪念性”是一条可能的路径。它所包含的种种极限对比——建筑与环境、室内与室外、光线与声音——和革命史裹挟的巨大复杂性(创伤与激情、黑暗与光明)正相呼应。两相作用之下,无疑有利于唤醒观者心理中相类似的结构。所谓中性的人类史,正产生于这三方(“新纪念性”、革命史、观者)的相互作用之下。它要求我们严肃地面对历史中包含的一切深刻对抗的关系,而非盲目地顺应着大他者的要求,将历史简化为一种单向的纪念对象、利益工具和审美产品。

图24南昌新四军纪念馆

在这片芦苇荡中,拥有绝对价值、崇高内涵、一维方向的独立革命史正沿着“新纪念性”的道路走向人类史。它挖掘出世俗生活、寻常趣味、个体激情的崇高性,肯定了它们与革命史的平等地位,且用充斥着快感的形式游戏将二者激进地交织在一起。它迫使N4A系列重新思考自己的存在理由——对自我历史的回溯,已经不再可能仅是关于原始创伤的纪念,对于现实秩序的暂时巩固。它已经无法保持对于特定族群的精神世界的塑造魔力。它为自己设立了新的目标:参与进人类的整体循环(经济循环、日常生活的微循环等等)之中,成为中性历史的一部分。

现在看来,N4A系列的后续建设与此尚相距甚远。无论是刚刚完工的湖北大悟的纪念馆,还是2006年安徽泾县的纪念馆新馆方案,或者是预计12月完工的南昌纪念馆新馆,它们都选择在国家现代主义和民俗现代主义之间徘徊。尤其是南昌的新馆,简化通俗版的罗马诺的泰宫式正立面令人哑然(图24)。所以,例外还是例外,偶然依然是偶然,溧阳新馆的风格再现看来还有待时日。如果有一天,娱乐式、快感式、奇观式的现代主义能够成为N4A系列的显在潮流(这是有可能的),那么,我们才可以说该系列真正地融入人类的普遍循环,而革命史也将抵达人类史的终点。迎风摇曳的芦苇掩映下的这块凸凹有致的巨型石碑是一个提前的证明。这个2万多平方米的广场会成为年轻人呼啸来去的滑板公园。茅山式的4D电影也必将被跑酷短片(例如Kasparworks为BIG的山型住宅所摄的“My playground”)所取代。

胡恒:南京大学建筑与城市规划学院副教授

Hu Heng History of Revolution, Enjoyment, Modernism

Behind the various attitudes of modernism to the historical issues, there exists the same background, the structure of the history as some kernel of enjoyment that drives forward the modern movements. Although it is cruelly concealed in the ethics of the western modern architecture, where the history is deemed as the original sin, upturns always come up at somewhere unpredictable.During the process that modernism got transplanted overseas (for example,China), the kernel of enjoyment of the history found an opportunity to show up.It seems that those primarily-developed areas were containing some capability,which crossed with modernism and enabled the inner structure of modernism to reform arbitrarily. Subsequently, the history, as the kernel of enjoyment,lifted up its veil as well. Certainly, we are not adopting the strange locations to interpret the mysterious connection between modernism and the history. In stead, our purpose is to analyze the mode in which modernism combined with the reality in China, since, for many times, the existing history has been the combination of them both. Besides, it is not its original material and given meaning that function here, but its structure as the kernel of enjoyment. Used to be haunting here like a ghost, it now made a grand debut (strange locations).

The New 4th Army Jiangnan Headquarters Memorial (“the N4A Memorial”in short) was completed in November 2007 at Liyang City. It set a good example for the smooth dock of modernism and the reality of China with the history as the pivot.As a Memorial for the history of CPC, which is located at some Chinese tourist destination and in the global web age, it indicates something special. With these layers intersecting with each other, the results thereby arising are quite thought-provoking and give us an opportunity to survey the ever-changeable encounter forms between modernism and the reality of China.Apparently, our analysis should start from the history. It is no longer the vestige of the past as it usually is. Exactly speaking, it starts as a necessary excuse and a virtual motivation, which strengthens repetitively the symbolic order of the reality. However, as the reality revolves, it gradually turns to an active structure,which, despite abstract framework, pushes the process of symbolization in reality forward to a material destination. At here, we may find that a scaled memorial project (architecture of the CPC history) is launched at a small city(at the county level) and attempts to incorporate a“sublime object”into a decomposed modernism form system.

The“N4A Memorial”is part of a memorial series. So far, nearly 10memorials named after the New 4th Army have been established, respectively located at Yancheng, Maoshan, Changxing, Taizhou, Nanchang, etc. Despite the different locations, their contents remain the same, the war history of the New 4th Army. It is a special kind of history. On the strength of close and vivid characteristics, it breaks successfully away from the neutral grand history but erects as an independent realm of absolute value. Certainly, it is the“sublime object”(the officers and soldiers of the New 4th Army) that supports it. That's why it is widely addressed“the Iron Army” .

The New 4th Army Memorials previous to the N4A Memorial and its precursor are built for the education of revolution traditions and patriotism.They represent the characteristic of the symbolic reality of that age (China in the early 1980s). In terms of design, this retrospect to the self-history is expressed in quite a plain manner“ to reconstruct the narration about the past through the most direct demonstration. Firstly, it involves protecting the place where the historical events take place and solidifying it. To follow it, such media as the relics, photos and written words are adopted for the classical narration of ditheism. In addition, necessary theme memorials are added (sculptures,inscriptions, etc.) It is quite a mature set of narration mode. The spatial imaging participates in it cooperatively instead of proposing independent ideas(especially conceptual ideas). The old N4A Memorial, which was restored and opened in 1979, set a good model.

The old Memorial is located at an ancestral temple of Shuixi Village in the northwest of Qianma Town, the old site of Liyang New 4th Army Headquarters.2460 square meters in land area, 3560 square meters in constructed area, it is divided into 4 parts, namely the Memorial Hall, the Marshal Hall, the Hexagonal Pavilion and the Tablet Corridor. The Memorial Hall contains an exhibition room and a wing. In the exhibition room the bronze statues of Chen Yi and Su Yu are displayed. At the back of the statues, inscriptions by Li Yimeng, the former Secretary-General of the New 4th Army, are displayed along with other exhibits,such as photos, real objects, diagrams and electronic models. In the wing, the offices and bedrooms of Chen and Su's are reserved respectively. In honor of the marshal, part of Su's ashes has been scattered in the patio of the exhibition room. The life stories of Chen Yi and other 76 New 4th Army Marshals and Generals are displayed in the Marshal Hall. On the 1st floor, over 80 precious photos are displayed, while the introductions to the lives of 4 Admirals, 8 vice Admirals and 62 Rear Admirals can be found on the 2nd floor. The exhibits are telescopes, handguns and other articles once used by the generals. On the tablets along the Tablet Corridor the inscriptions and calligraphy works by old New 4th Army soldiers are embedded.

From here, we can see clearly two characteristics of the old Memorial.Firstly, the revolutionary subject is taken as the only exhibition object. It is shown by the two statues at the entrance of the Memorial. By contrast, the architecture itself doesn't offer any space for expression. It only provides an original atmosphere, restores the real looks of the historical events and at the same time emphasizes the ultra-objective value of the revolutionary subjects,through which the revolution goes in front of us. Secondly, the metalanguages in the revolutionary process are encoded into the materials for narration. Most exhibits are old articles of Chen Yi or Su Yu, such as the soundly reserved offices and bedrooms. As real evidences for the history and metalanguages free from any symbolic treatment, they combine perfectly with the architectural space. Radiating from them, other secondary languages (photos, written words,and various articles of other officers and soldiers) align in turn by degree of importance. Not far from the old Memorial, the Tablet Corridor offers marginal supplements with calligraphy works and inscriptions. What is more, in the old Memorial is also set a symbol, small-sized tablets. Both the gate sides(entrance) and the ash-scattered patio (the climax of the exhibition), two of the most important places, have their presences. On the one hand, this closelystructured narration makes the historical events comprehensive and readable.The reproduction of the recoded characters and plots complies with the normal mode of understanding: the primary and middle school students may admire the bronze statues, read photos, written words and graphs along the screen wall,feel such war memorials as the military maps, handguns and telescopes and then view and emulate the calligraphy works in the corridor by the riverside.On the other hand, it offers something basic, the ashes of Su Yu's scattered in the Patio. Without doubt, it reveals directly the Thing and brings about the viewers irresistible impact. We are standing on part of the body of a great historical figure! As a result, the past historical events upgrade to some supreme and splendid existence (death), where no physical evidences are needed, and the sublime object also finds the right form, which is invisible but right in front of us. It is real but inspires imagination. What's more, it is also the only physical counterpart to the eternal spirit. Just like a cornerstone buried deep underground, it determines the direction of consciousness and basic structure of the old Memorial.

This is how the reality of China is expressed in the early 1980s. It has explicit target: to conduct the education of patriotism and revolutionary traditions, and adopts plain methods of classical narration and Thing shock. The demands from the reality at that time were quite linear, requiring neither the overlap of many other layers nor more meaning possibilities. The revolutionary history represents nothing but itself.

28 years later, Zhang Lei designed the new N4A Memorial. 3650 square meters in architectural area (equaling that of the old memorial), the new N4A memorial looks like a rectangular block, 56 meters long, 28 meters wide, 15meters high and made up of 3 floors. Seen from outside, the new N4A Memorial adopts a completely different spatial creation mode from the old. Firstly, it is part of the planning of a gigantic comprehensive memorial square and a standard artificiality. The new N4A Memorial sits on a platform in the midst of Zhong Bei River in the west of the old Memorial. Between the two Memorials lies a200-meter-or so wide space. Both Memorials are decorated with memorials,either small or medium-sized, by the two sides, such as the Martyr Pavilion,the Tablet Corridor, outdoors statues, etc. Compared with the old Memorial, the square is more of a themed park for leisure and entertainment. Secondly, the new N4A Memorial adopts the handling method of inward special-shape cutting of hard-edged geometry, where there is an 8*8 square-meter column grid, a regular framework system and a 100-degree double-broken line, which divides the internal space into two parts, for research and display respectively. In them,the architect dug two holes, either transparent or semi-transparent in bottom,and then linked them with several irregular and inclined surfaces. Jointly, they function as the yard. As Zhang Lei intends to reverse the traditional inward style (pattern of the old Memorial) to the outward movement, at first sight,the new Memorial looks like a rectangular granite with several irregular pits,or a cheese riddled by food-worms. Thirdly, the visual elements of the new Memorial are completely symbolic. The parental geometry represents that the architecture itself is a memorial, while the stone-plate coating symbolizes the classical connotation of the tablet. The surface, whose inner barrel is made of red aluminum plate, signifies the blood scattered on the rocks during the wartime and meanwhile conveys the image of rocks inscribed with the history.What's more, with several pits in the east, the figures of“N4A”is illustrated in the front. Fourthly, the display space is theme-based. The exhibition room on the3rd floor falls into 5 themes, namely the Strategy Workshop, Beacon Fire, Stand Together, Nation's Souls and China's Backbone. Multi-media approaches such as the sound, light, electricity, scene simulation and fiber dynamic sand-tray are adopted to restore the historical scenery in a vivid manner.

In Zhang Lei's design, both the letter and the yard act as the starting points.The letters are taken as the preconditions for the design, while the yard space is reversed. In fact, the designer has been considering and testing the two themes for quite a long time. In his view, both the letters and the yard are atoms of the architecture, irresolvable basic materials and representatives of some beginning.It is a typical modernism thinking: the development and reality representation of an architecture are out of the control of the ideology, but take root in its own meta-elements, either technical materials, spatial types, abstract concepts or basic components of some special latitude of the world (such as the letters). As the results suggest, the yard space has exerted all its impact. The inner space not only adds more layers to the exhibition space but also changes the continuous but hard outline of the architecture geometry artfully. Although they are not the only archetypes for the architecture, but stay in the front, the letters combine very subtly with the two forward yards.

Whether from the comprehensive memorial square, or the overall design thought, or the form system engraved with metaphors and symbols, the new Memorial conveys such an implication that the self-elaboration of the architecture has become the main line to commemorate the history. In the first Memorial, the historical event manifests its own authenticity only by freezing the historical flashes. In stead of delivering ethical sermons with the derivative meanings, it imposes objects of traumas such as ashes and handguns upon the viewers to shock them both mentally and physically. The architecture has not an independent visual architecture but stands merely as a shell of a traditional architecture and comes across the revolutionary war by accident. However, in the second Memorial, things are reversed. 736 as many, most of the historical relics are collected claptraps, with few related directly the history of Shuixi Village.Thus it is the display system rather than the revolutionary subject that plays the leading role. Lacking the plain sense of ceremony that the old memorial has, the N4A Memorial emphasizes the sense of game and interactivity. In other words,all of the metalanguages in the revolutionary process transform to the secondary form of reproduction here, i.e. the scenery restoration and E-books. On the other hand, the architecture expresses strong self-consciousness. The whole set of modernism visual languages, namely the abstract force of the geometry,metaphor of materials, twisted movement of the organisms in the internal space,even the grid and deformed screen wall, all enter on the stage. Whether the selfconstruction of the architecture is successful or not has become a core task for the project and the architect. That's why the architect chose to break away from the history of the relics but seek for its form from the architecture itself, or the symbolism determined by multiple factors. In this way the external visual performance of the architectural languages combines with the historical symbols.We can also find it in the new Jew's Memorial that Daniel Libeskind designed in Berlin.

As the final result to the combination, 200 meters or so away from the old Memorial, which enjoys bricked roof, white walls and pleasing size, stands a fashionable and expressive modern architecture (against the clear and unblocked background).

Compared with the early 1980s, the reality in China has changed a lot in2007. Although it is but a small city (a county-level city at the juncture of Jiangsu and Anhui provinces), similar to many other big cities, Liyang also faces such problems as the requirements for development and relevant plans. Building national patriotism education base and making featured brand of red tourism in East China, so does the headline of“Knowing Liyang”, an official newspaper,read when introducing the new Memorial. Therefore, the new Memorial is no only a pure place for exhibition but part of the tourism industry. Along with the local natural scenery Tianmu Lake (“Green Business-card”), it has become a window to the tourism industry in the city, or the“red business-card”. So far, the revolutionary history has been closely connected with the economic development.

As the age changes, the history is also changing inevitably. The worshiped sublime object (revolutionary subject) has turned into an object of consumption and a red resource awaiting development. Despite the cornerstone of the old Memorial, the traumatic core has to be sacrificed here, since it has no truck with the economic growth, and it is hard to imagine what economic value it can bring about. Along with it, the material carriers (Thing) have been sealed up at the old Memorial and in the memory as well. To review the New Memorial,apart from those media for the reproduction, such as the paintings, moulds and e-books, the new Memorial is almost empty. Even the uniform of General Zhong Qiguang and the blanket donated by General Zhang Zhixiu, which are addressed the most precious collections in the Memorial, are more dramatic than memorial and are dimmed by even the common collections in the old Memorial. Without the traumatic core, without the thing basis and the empirical materials, what else remains in the history?

Its symbolic capability and the kernel of the enjoyment that pushes forward the capability do remain! In substance, the kernel of the enjoyment of the history is just another face of its traumatic core. Their difference lies in that the trauma is both the results of the impact of Thing (blood and death) and its motivation,while enjoyment is always degrading holy things (emotion and morality) and attempts to build new real world in the symbolic game. In the old Memorial, the impact of Thing is so direct and intense that the meaning and symbolic system can do nothing about it. In the new Memorial, due to the absence of the Thing,the kernel of the enjoyment of the history gets an opportunity to perform. Just like an intangible hand, it transforms the modernism form system, the existing ideology, the shabby technical conditions, the history of the revolutionary war and the featured civil residence traditions into participators of the symbolic game and equal symbolic components. As is mentioned above, at the very beginning, it (the history) is a necessary excuse and a virtual motivation that intensifies repetitively the symbolic order of reality. However, as the reality changes, it gradually transforms to an active structure, which, with nothing but abstract framework, pushes forward the process of symbolization in reality to the material destination.

Of course, modernism is involved in the game mainly due to the modernism architectural concept of the designer, Zhang Lei. However, what's more important, it is because under the temptation from the historical elements of the reality, the kernel of the enjoyment of the history, which is deemed as the original sin by modernism, was exposed. It came across that intangible hand and then overlapped with the latter. Upon its influence, the supremely good,transparent and integrated ethics of modernism, which the designer has been reflecting on seriously, was destroyed. The form system was broken and packed into different meaning packages. The letters“N4A”curved the front face of the architecture. The outline of the broken line signified the complexity of the revolutionary war. The spatial type of the yard transformed and overlapped with such mainstream signals as“blood scattered on rocks”and“exploit inscribed” .The geometry, wide walls and deep holes were form abstraction to the walls of the ancestral temple of Shuixi Village. The eternal stone image was covered by a fragment-spliced surface (the workers pasted an effect of clouds with the stone plates in 3 different grey scales), with the idea from the interlocked grains of the lattice windows of the civil residences in Southern Yangtze River. The whole architecture looks like a monument, lying across the Southern Yangtze River and going through the ages.

Jumbled, the cross-breeding produces an undergrowth of meaning. Since modern tourism economy got involved in the revolutionary history, the meaning of the Memorial has been deviating from the given linear mode (education of the juveniles), and awaiting reconstruction and diversified combination. As it were,the new Memorial offers a new opportunity. Aren't these holes, either dented or projected, the lapidification results of the meaning combination? It seems that it is only in this superficial visual indulgence and meaning overflow and the totally eternalized undergrowth of enjoyment that the sublime object contained by the new Memorial is likely to dwell freely in those entertainment forms, such as the sand-plates, macro-landscapes and paintings, and give out some new holy meaning after it is unable to find substance in the Thing: as the entertainment value replaces gradually its absolute value, it takes off the holy overcoat,becoming part of our daily life and the neutral history in general.

That's why another plan of Zhang Lei failed. Similar to the new Memorial,that plan also focuses on the combination mode of modernism and the reality of China. The external coating continues the style of the old Memorial. The wide white walls, dark cyan edges, small windows and big entrances and the interlocked 8 single pitch roofs hidden behind the walls implies evidently the flavor of traditional civil residences. What the internal design follows is pure modernism. In general, there is a square grid, 42.8 meters in width and length respectively. Within the grid, the orthometric method of addition or deduction is adopted for functional classifications. The 5 inward yards thereby arising bring about subtle changes to the even internal space. When satisfying the exhibition demands as the key elements for the spatial classification, the roofs produce unity in the spatial space as well. It is a hybrid that combines completely different internal and external treatments. It attempts to enclose the space rhythm, which is endemic to modernism, precisely controlled and change frequently, with reserved Chinese coating, and at the same time keep the rhythm completely contained and prevent any signs of it from showing on the coating of the architecture. This low-keyed treatment (in my view it is excellent) is diametrically opposite to the symbolic game of the new Memorial.

In this plan, the design links successfully the general image of China (civil residences) to the general spatial language of modernism, which empowers the plan to act as a model for the abstract combination between the Chinese traditional architectures and modernism. However, forced to ignore the initial atmosphere upon the existing reality, for instance, the revolutionary history, the pacing factor through and across the whole site, it had to stay in a vacuum state of conceptual model, unable to provide us a symbolic necessity to understand the new connotation of the given history (the revolutionary history) just like the new Memorial.

On the contrary, in the new Memorial we have seen the link between the symbolic activities and the architectural contents, or the broken modernism and the existing reality of China. What's more, we also have seen the independent revolutionary history, which possesses absolute value, pure connotation, and one-dimensioned direction, gradually stepping toward even wider history of the human beings. So far, the retrospect to the self-history is no longer purely the memorial to the primary trauma and the solidification of the order of the reality,just like the old Memorial in the 1980s, but is shouldering new responsibilities to participate in the general overall circulation of the human beings. And yet,in here it expresses a stodgy purpose: to become a motivation and stimulate the development of the local tourism industry.

胡大平 南京长江大桥

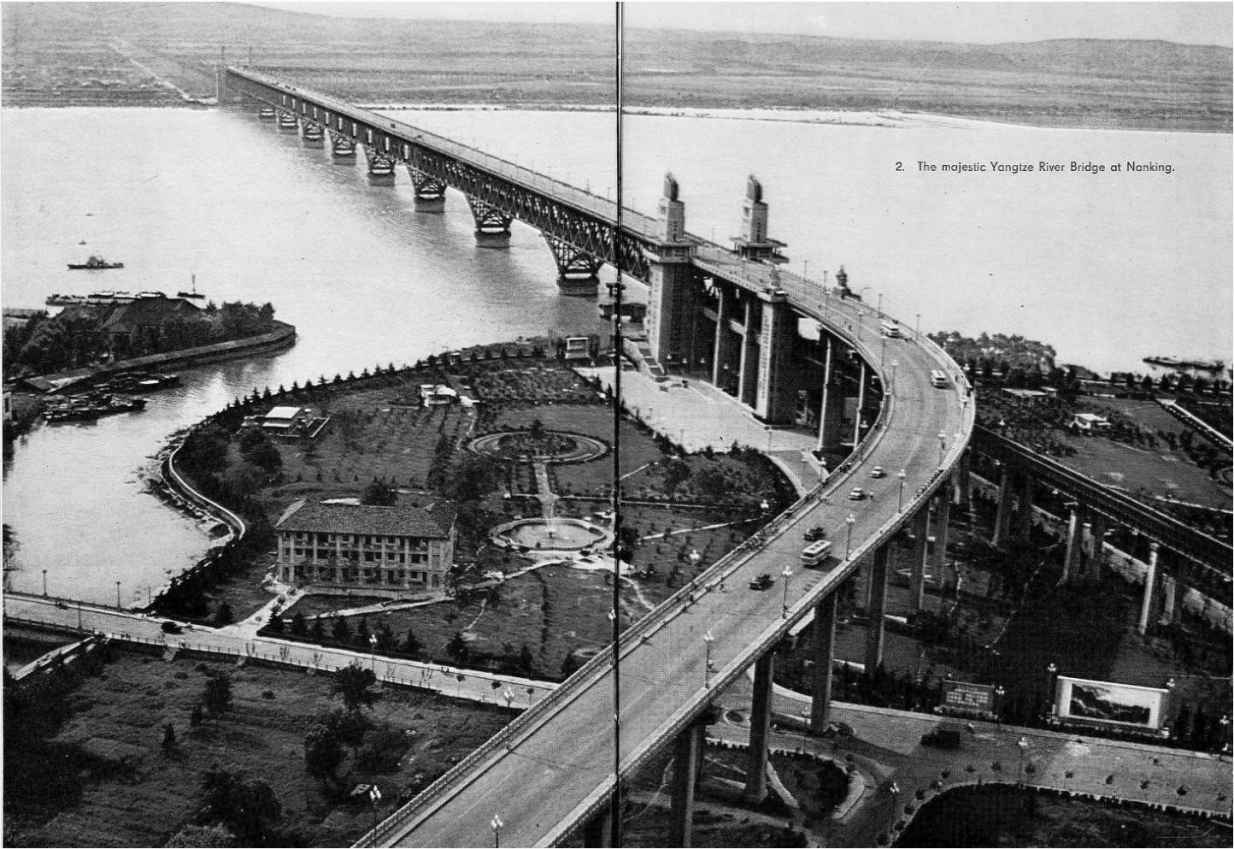

诞生之前,“南京长江大桥”就注定将是一座奇特的地标,它具有:古代的庄严、现代的崇高;视觉上的优美、象征上的厚重;历史的伟大、当代的完满。因为,它是新中国试图战胜自然(长江天堑)和历史(旧中国的无能)的伟大尝试;它是一种深层的乌托邦冲动和现实的集体力量、领导意志和群众运动在特定条件下的结合。由此,它能够成为新中国工人阶级创造的奇迹。始终伴随着大桥的是一种历史美学。这种美学并不依赖于外在的记叙,而是把历史内化到自己身上,在现代性时间中构成辩证的意向:一方面,它以自己的充盈性占据着一个永恒的位置,从而作为艺术品为测量历史时间提供了绝对的高度,并由此抗拒时间本身的流逝;另一方面,它亦无法摆脱自己作为一个瞬间的起源,作为一个功能性空间而经受时间的打磨。作为艺术品和功能性空间这种辩证的张力,在同质性时间中消解了并凝固成一种政治美学,但是在异质性时间中,它恰恰成为体验时间之异质性的中介,转化为历史美学。

作为一座建筑,南京长江大桥始终是完整的。作为一个意象,大桥最初是充盈的,甚至达到这种地步:除了其原始的意象,没有给任何其他可能性留下空间,以至于对大桥的别样涂写构成对它得以产生的那种语境的挑战。然而,在今天,无论建筑本身,还是在意象上,大桥的完整性都瓦解了,它不再是唯一的、自足的、完整的“南京长江大桥”,时间在其上打了几个楔子,将其分割为几个对峙的形象:作为记忆的大桥;南京的大桥;长江的大桥。

时间与空间对大桥的多重切割使之成为等待归零的地点。也由此,大桥,成为一个正在消隐中的中介,不只是呈现了物对时间的绝对敏感性,更重要的是以那种辩证的张力敞开了时间在其本质上的异质性:时间是生产性的,每一代人只能守住自己创造的时代,也因此,只有面向时间的敏感性,一个社群的历史才是生产性的。

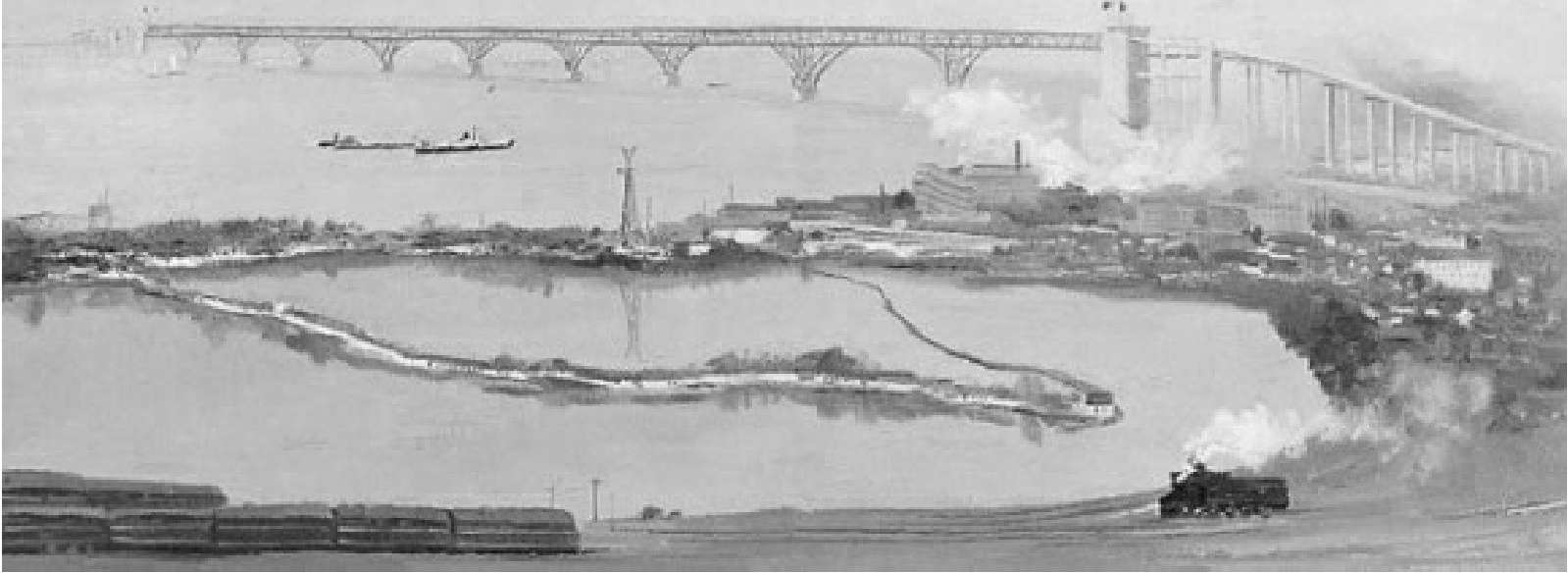

南京长江大桥全景

一、2011·印象·桥

不管是南京人,还是其他地方的人,你总是从一个点开始接触这座桥。

让我们从其南引桥的入口开始吧。这个地方,叫四平路广场。

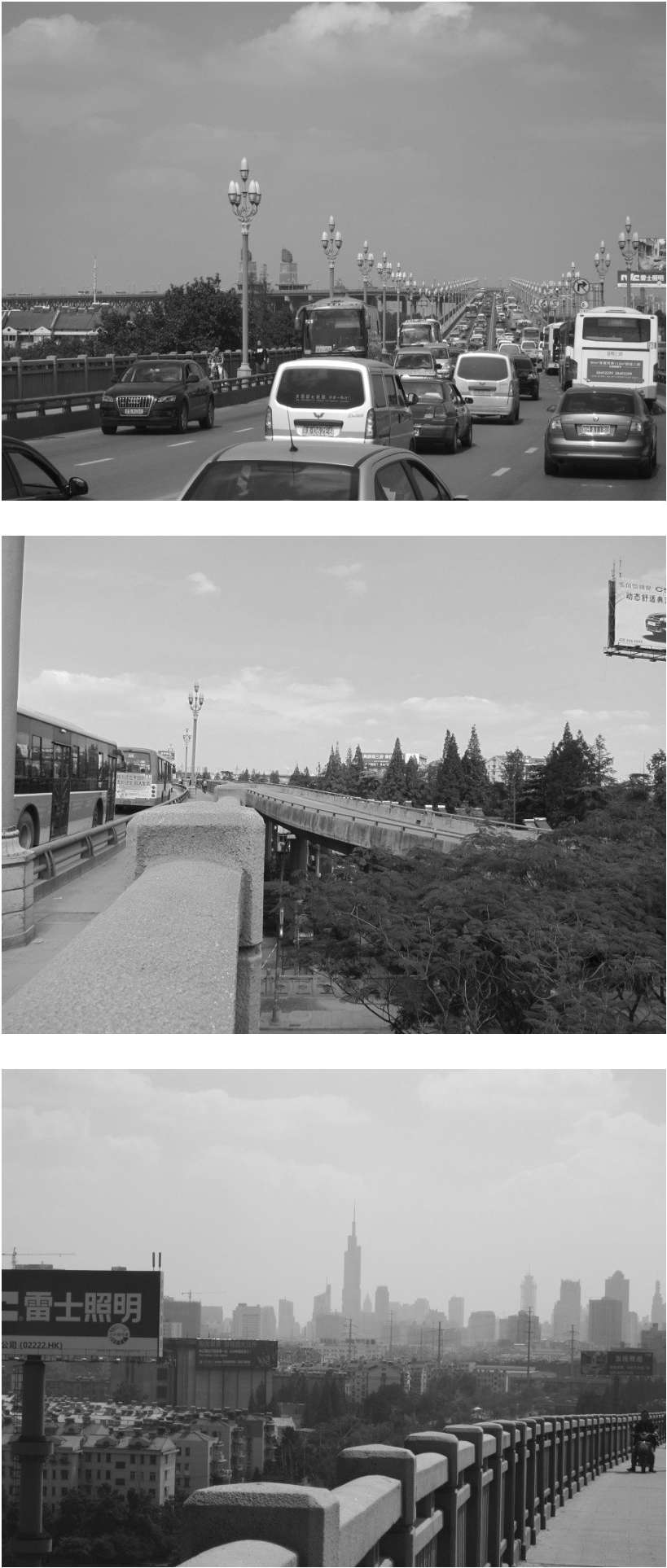

四平路广场已经很难再称得上广场。20世纪90年代中期,为适应南京现代化发展的进程,快速化的城西干道高架桥直接穿过广场与大桥的引桥连接起来,广场退缩到一角,虽然仍然保留了广场的规模,但它显然只是另一个城市现代性的注释,而不再是它的正文了。站在上桥的巴士专用道上,向南看去,远远是江苏电视台的发射塔,它标明某个地点,而城西干道高架桥,无论说它是从城中伸出来的,还是由外面插入城市的,反正形成了一个通道。桥上与桥下几乎日日雷同的景观——大小汽车排着队等待着冲上大桥,从这里逃出城市——讲述着一个事实:这是一座繁忙的桥,一座其交通功能已近饱和的桥。

转身向北,便能走上大桥,但你看不到完整的桥。在城西干道高架桥与大桥公路桥引桥的交叉处,有一个可能吸引你的景观,这是两个对称的广告柱。这两个广告柱,很醒目,它们现在构成了一条分界线,提醒你存在两个不同空间。它们又是一种联系的中介,告诉你两个不同的空间是没有缝隙地联系在一起。它们是广告文化的标志,又可称典型的现代艺术作品。构成艺术性的不是其形态,而是占据这一建筑的姿态:在大声说话的广告牌里面是沉默的工字堡——它们是大桥诞生的纪念柱。尽管广告并非惊世骇俗,但与艺术家们别出心裁包裹海岸、帝国议会大厦的效果一样:它让人们看到空间的多维性、景观的脆弱性——没有任何一种景观会像它当下呈现的那样永远自然而然——以及最重要的,包裹行动代表的欲望的绝对性。

从四平路上桥巴士专用道沿着城西干道看南京市区

大桥南引桥工字堡及其周围景观

你可以将大桥视为一件艺术作品。因为,每一根柱子都是一个标杆,它挺立在那里,有时,就是用来供你测量世界的。与它相比,毗邻的大厦显然是一群野兽。一个活生生的巨大的野兽派作品。换一个角度,你会发现高度原来是一种有弹性的物质性质。照片上的景观与实际当然有差别,因为它运用了强迫透视光学原理。不过,既然透视都是可强迫的,在许多情况下,大小只不过是一个视角问题,取决于你怎么看。所以,你可以把眼光从桥面上移开,从侧面看一看它的样子:一座有些岁月的拱桥。

桥上的玉兰灯显然不是当下的流行样式,它会让人想起伟大首都的天安门,因为那里的灯就是这个样子的。物以某种相似性联系起来,在不同的地点编织出空间的同质性。据说,大桥上的玉兰灯正是当时国家领导人选定的,与天安门使用它的逻辑一致,它既是一种民族风格,又是高贵的象征。在20世纪70年代的一幅年画中,我们看到,一杆玉兰灯以出其不意的比例占据了十分显著的位置,在前景上甚至盖过了桥头堡。其效果如董希文在著名油画《开国大典》上去掉了一根天安门廊柱,这正是典型的freudian slip,在建筑上是失败上的,但它以艺术呈现了那个时代的意识形态框架。在今天,不管我们是否仍然喜欢玉兰灯的风格,但它们顽强地见证:这是一座深深地嵌入环境而以自己的历史风貌抗拒着时间的桥。

现在,沿着桥面前进,你可以体验到完整的大桥。因为小学课本上的那篇《南京长江大桥》,许多20世纪60年代末出生的中国人都会有这种向往,赤脚在大桥上走一走。“清晨,我来到南京长江大桥。今天的天气格外好,万里碧空飘着朵朵白云。大桥在明媚的阳光下,显得十分壮丽。……宽阔的公路上,行人车辆穿梭似的来来往往。两座雄伟的工农兵塑像左右挺立。塑像后面,耸立着两个高大的桥头堡,顶端的一面面红旗,映着阳光,十分艳丽。正桥笔直的公路上,一对对玉兰花灯柱,像等候检阅的队伍,站得整整齐齐。我手扶着桥栏杆,站在大桥上,远望江面,江上的轮船像一叶叶扁舟,随着波浪时起时伏,侧耳倾听,一列列火车鸣着汽笛,从脚下呼啸而过。”课本上说的,在今天,你极难遇到。没有“万里碧空飘着朵朵白云”——快速都市化的南京一直被新近天气预报所定义的“霾”这种天气困扰着,被附近建筑围攻的大桥也不再“十分壮丽”,车辆倒是塞满了桥面,但行人很少。人行道改成了非机动车道,你在上面行走,冷不丁地会听到身后的呵斥,轻一点——喂,喂,重则——找死啊。与时间赛跑的现代人,忍受不了他们前进道路上的丁点儿障碍,无论开小汽车的,还是骑自行车的。这很难让我流连张望与倾听,感受大桥之美。

“文革”期间大桥招贴画

途中,你会发现大桥新添的一些物件——防护网、新建的引桥。前者是防止行人或物体坠下大桥的,后者是把汽车送上大桥的。大桥是这个城市的代谢器官,但城市只是想把某些东西排出去,而不愿意接受从它上面挤进来的东西。一个新的引桥架到原来引桥之上,是否意味着南京开始向大桥索取更多的东西,从而开始了其“不堪重负”的历程?大桥不会开口,但它自己在讲述。

现在,你回望城市。大桥既在城市之中,又在城市之上。它在城市之中,但永远不可能被城市淹没,它在城市之上,却又从未压抑这个城市。在南京这个城市中,大桥与其他建筑一直共生着,无论这个城市过去的那种静穆,还是它现在的这种挣扎着要撑破天空的紧张。大桥,既属于城市,又不属于城市。它是观察城市的别样眼光。虽然它并没有以直接的方式记录自己见证的城市变迁,但你站在它身上便会感受得到。

南引桥上的不同景观

接近桥头堡的时候,你会遭遇到另一段很长的防护网。这是在大桥成为许多厌世和轻生者的“自杀圣地”之后树立起来的。许多大桥,例如举世闻名的美国金门大桥,都没有幸免于“自杀圣地”的称号。这给大桥的审美带来了一种颠倒的两面性:大桥本身是壮美的,它让人们体验到人类之崇高;大桥的高度不仅没有改变个体生命之脆弱本质,相反,倒是更清晰地将其呈现出来。任何一个社会对此都无能为力。在金门大桥上设置防护网的计划,曾经引起旧金山市民的热议,计划终究搁浅。理由是它既无法阻止那些轻生者之轻生举动,而且劳民伤财反而使大桥失去了原来的美观。有人建议,不如将那笔费用花在那些因为贫困、疾病、情感危机而失去生活勇气的人身上,这倒是一种善举。在南京长江大桥上,防护网还是立了起来。当然,不是全部。让我们留意一下设立防护网的位置:它们的下面都是铁道。如果我是一名轻生者,当我迈上大桥,我绝不会选择越过护网,但我却会因此更加坚定弃世的决心。因为,特别是那个“高压危险”的警告牌,那种强烈的“别靠近我”的姿态,仅仅陈述了一种禁令——你别给我惹麻烦。社会啊,它关注的是自我的安危,而不是人的苦痛。

来到南堡。在这里,破损的路面,布满灰尘的墙面和商店招牌,到处都是乱涂乱画和“牛皮癣”,一片衰败的景象,虽然不至于像那位志在用艺术干预自杀的艺术家描述的那样,大桥俨然已成废墟。在南堡驻足的,都是些来寻梦的人吧。见过世面的现代人,肯定再也无法直接感受大桥之雄壮和俊美了,近十年里,一座又一座长江大桥争妍斗奇,甚至让人审美疲劳了。不过,大桥仍然有让人无法不惊叹的地方,桥头堡上的“三面红旗”便是其中之一。它的色彩依然如旧,就像当年设计的那样。虽然建造它的红色玻璃并没有在阳光下闪闪发光,但它却格外地夺目:在历史时代中,它本身就是独一无二的,在今天,作为一种另类,尤其符合人们的异国情调审美。让大桥产生美学效果的,当然不只是桥头堡。只是,那些出身非凡但形象朴实的要素需要我们静心地去寻找和发现。

在发现之前,最好登上南堡的观景台去领略大桥的美学效果。今天,你在地面上的任何地方可能都看不到大桥的全部。不过,站在桥头堡上,你却可以感受它的全部。观景台上,视野的突然开阔,不只是让你换一个角度看到了想看而看不到的东西。这个时候,你会感到自己成了大桥的眼睛,感受到它看到的一切。此时,扎根于城市机体内部的引桥末端,就像是你自己的神经末梢,通过它,你感受到城市的温度。你会感受到,原来,

南引桥上的防护网

南桥头堡

大桥像你那样根植于这个城市,关心着这个城市。你也会感受到,你被这个城市注视着,就像大桥那样。当你变成大桥的目光,你也就感受到城市的目光。在城市目光注视下的始终是大桥整体。周围的高塔丛林,慢慢地将会把大桥隐没,大桥也因此逐步变成另一个对象,一个将来的人们去探索和发现的对象。在观景台上,你会感受到大桥本身,作为一个整体的大桥本身。

在此刻,我们无法预言将来,我们能够体验到的是它的存在,这存在联系着它的诞生。作为一件艺术品,它的诞生,作为事件,记录了天地神人的际会。

二、大桥,作为艺术品

大桥一直被人参观和谈论着。

大桥的美学,首先是一种无用性。不过,它并非首要地指向形式上的美观,不是建筑美学,也不是埃菲尔铁塔那样的技术美学,而是一种历史美学。这种美学的基本特点是象征。它以某些象征记录了一个时代的乌托邦诉求,这些象征如此强烈,以至于在相当长时间里支配了人们对大桥的认知。在这种认知中,大桥首先不是一座具有交通功能的桥,而是他们全部欲望的浓缩。在此语境中,大桥不是在意义上共时性地承担了而是无与伦比地发挥了建筑的隐喻功能,成为一座纪念建筑,成为一个大写的符号。就一座承担实际功能的建筑来说,大桥是一座颠倒的埃菲尔铁塔,后者以零功能(无限功能想象)直接成为(法国)工业化和现代化的象征,是一个零度的符号;大桥无论在功能上和象征上都被牢牢地固定并且填得很实,甚至禁止了对它的想象式挪用。它是一个充盈的符号。

历史美学之为美学,在于其以激烈的形式记录了特定社会历史条件,甚至贬低了作为载体的建筑本身。这也造成了历史美学的难题:当社会历史条件发生变迁,其美学意韵也便失去了支撑,载体本身(无论其是否具有实际功能)也难逃被再度贬低的命运。最为极端的例子之一是“文化大革命”,在“破四旧”过程中,历史之物遭到了彻底贬抑。而最不易察觉的事件便是服装的变迁。这种变迁,往往被“审美趣味的转移”这种解释掩盖了其实质。然而,中山先生推行中山装这一事件恰恰见证了现代化之民主的诉求,服装上的等级象征被彻底打破。正因为这一点,大桥在诞生之初和今天会遭遇两种不同的目光:诞生之初,虽然它的实际功能远远大于政治价值,但人们所热烈欢呼的恰恰是他们自己的欲望对象,那是一种伟大领袖毛泽东表达的民族主义(反帝反修)、工人阶级主人地位、社会主义等因素复杂编织起来的意识形态;今天,则是改革开放逐步解放出来的剩余价值欲求,在这种欲求之中,尽管大桥实际上已经做出了它能够做出的贡献,但仍然因为妨碍了理论上的航运和其他更大的剩余价值机会而遭到彻底的贬抑。在后一语境中,大桥在意象上成为一个有待归零的地点。也因此,成为我们体验历史的一个正在消失的中介。

南堡展览厅里的毛主席雕像

当然,这一过程,正如历史的展开,亦非一个简单的、直接的和瞬间的颠倒,而是复杂的转换。我们现在就要讨论这种转换。不过,在讨论之前,需要指出的是:历史美学,源自历史,因此其审美意象对于时间是敏感的,但是,作为历史美学载体的物,它符号化,恰恰需要一种符号学意义上的所指锚定。正是因为这一点,历史美学是极为脆弱的。大桥诞生的40余年里,在激烈的时代变迁中,作为一个符号,它实际上经历了三次锚定:诞生(锚定)、后“文革”反思(加倍)和改革开放(再加倍和重新定位)。经过这三次锚定,最初的实际功能和象征功能的完美结合恰恰成为其在预期寿命尚未到来之前便提前进入消隐程序的根本原因。

二之一:注册大桥

I.命名和意识形态锚定

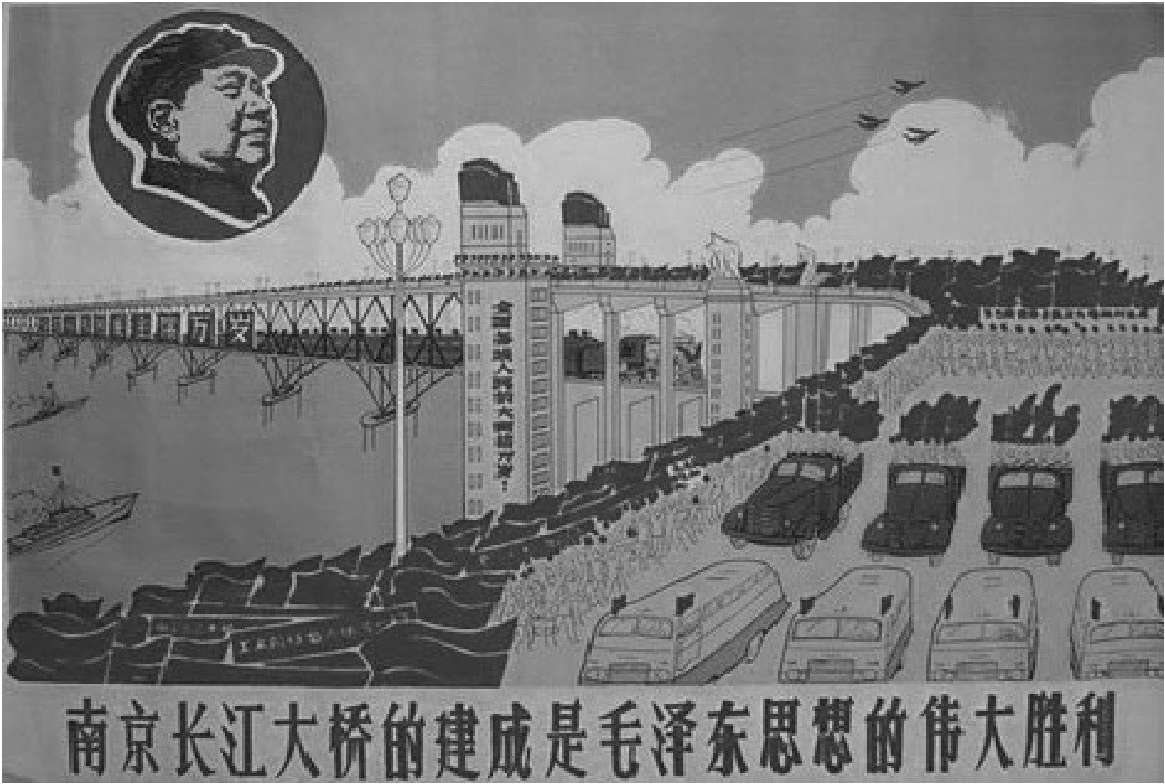

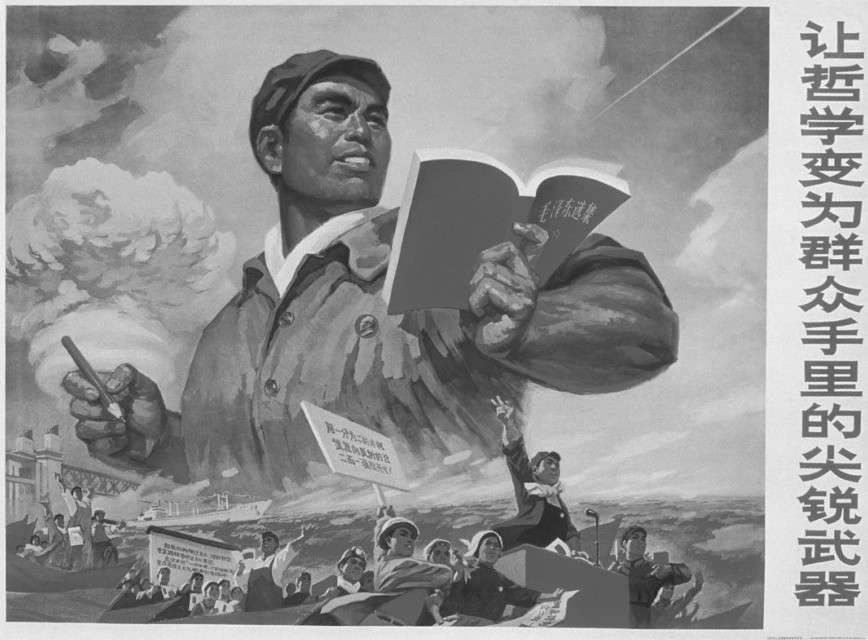

在南京长江大桥建成的那一刻,中国人民“热烈欢呼伟大的毛泽东思想和毛主席无产阶级革命路线的又一次伟大胜利,热烈欢呼无产阶级文化大革命又一丰硕成果”! [25] 这一命名与意识形态锚定的意义在于,它使大桥彻底符号(象征)化了。 [26] 这个符号指向那个时代中国的三大历史主题:民族主义、工人阶级的主人翁地位以及社会主义。而它们又紧紧地与毛泽东和“文化大革命”联系在一起。

《新华日报》的社论如此定义大桥:

这是一座反帝反修的桥,它向全世界庄严宣告:赶走帝国主义,踢开修正主义,我们生活得更好。大桥的建造,没有一个洋人,没有用一件洋设备,自己设计,自己施工,自行安装,开创了我国自力更生建设大型桥梁的新纪元。我们的国家不愧为伟大的国家!我们的人民不愧为伟大的人民!

这是一座英雄的桥,它向全世界庄严宣告:用毛泽东思想武装起来的中国人工人,天塌下来擎得起,地陷下去补得平,没有不可克服的困难,没有不可攀登的高峰,什么人间奇迹都能够创造!

这是一座胜利的桥,它向全世界庄严宣告:我们社会主义建设和无产阶级文化大革命的伟大胜利,无比灿烂辉煌。让帝国主义、现代修正主义和资产阶级老爷们,像恶狗一般狂吠吧! [27]

大桥的诞生,它为新中国之社会主义、民族、工人的力量提供了物质象征。在“文化大革命”语境中,这一象征又凝结在领袖崇拜之上,因此大桥是伟大领袖思想的胜利,而它的作者就是毛主席。有评论者从建筑本身指出了这一点:“在南大堡一楼大厅里的毛主席塑像就是在说明他才真正是这座大桥的作者,就像赵州桥头的李春塑像和京张铁路上的詹天佑像一样” [28] 。实际上,这并不难理解。在大桥诞生的年代,毛主席语录满天飞,在这样一个巨型的象征之物上出现主席的塑像和铭写他的语录并不为怪。当时,从通讯到诗歌,无不强调大桥是“毛泽东思想武装的工人阶级的壮丽凯歌”、“天安门上一挥手,亿万人民同心干”。无论如何,这是非凡的大桥,它虽诞生于人手,但绝非一座单纯用以交通的工具。

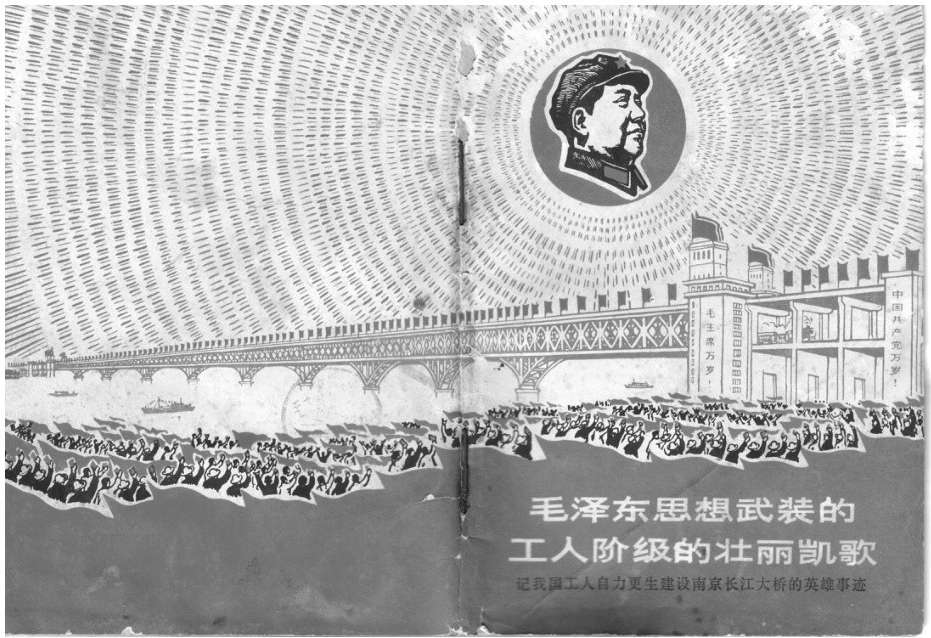

1969年通讯集封面

II.注册

意识形态不是外在于时代的某种意识,而是一个时代维持自己结构的幻象框架,这一框架必然以物质化标记把自己呈现出来,注册到一个时代诞生的全部物和人的身上。大桥最后获得命名的那种意识形态框架,实际上在大桥建设期间已经演化为一系列诸如“向阳花”(葵花)那样的象征符号注册到它的身上,成为它的必要组成部分。

1.桥头堡

新近诞生的一些长江大桥,大都采用了拉索或悬索方案,它们宏大的体量和干净利索的形式造成了一种速度感。就在南京境内的南京长江二桥、三桥和四桥都是如此。这些桥不再注重它们的桥头堡,而这使得大桥格外引人注目。

南京长江大桥的桥头堡,其完整构成包括四个雄伟的“三面红旗”桥头堡、四个巨大的雕塑,以及其身上八条鲜红的革命口号和毛主席语录。“三面红旗”(总路线、大跃进和人民公社),无须叙述,即便历史巨变使“何以如此”这个问题总是让人窘迫,从而让我们有意无意地在自己的记忆中擦除这项内容。在义务教育的历史课程中,这仍然是涉及那个时期的基本内容,提及了人们总是能够知道。

需要叙述的是雕塑,它并非如流行解释的那样是“工农兵学商”。这个解释由一个关于周总理的故事深深地锚定了。那个故事说,尼克松参观大桥时曾问总理每日有多少人通过,总理笑答“五人”。尼克松当然不解,周总理以雕塑注释“工农兵学商”。我听这个故事的时候,还是个少年,十分敬佩总理的外交智慧,由此也形成这种印象:雕塑上的人物代表着当家作主的人民,它们拿着枪是在保护大桥和社会主义。现在看来,显然不是如此。

桥头堡雕塑

四组雕塑,乍看起来确实差不多,但实际上它们之间有着主题的差别,这集中体现在构成文眼的最高部分意象与人物形象的选择上。仔细观察,不难发现,它们分别指向四个主题:“文化大革命”、毛泽东思想照耀世界各族人民、三面红旗、人民战争。这四个主题共同构成那个时代中国社会主义的实践和想象。“三面红旗”不难识别,“毛泽东思想照耀世界各族人民”那个主题雕塑也清晰可见,因为出现了非洲兄弟的形象,那位女孩所举牌子上“全世界无产者团结起来”字迹也很清晰。当时的百姓诗人也留诗句:“大桥连接五大洲,送去真理传全球”。在今天,观察“文化大革命”这个意象可能有点困难,因为中间牌子上的字已经不见了,不知是风蚀,还是人为(现场看,不存在明显人为涂抹的痕迹)。不过,找一张老照片,便可以看到“革命委员会”几个字。在20世纪60年代末的历史语境中,桥头堡意象再现正是“将革命进行到底”的意识形态框架,在这个框架中几乎每一个工人面对这组雕塑时都会吟唱出“文化革命拨巨浪,红色政权万万年”这段词句。显然,这是“三面红旗”所没有涵盖的内容。没有它,大桥雕塑很难说是完整的。就此,我们再次体会当时的设计者和建造者们的苦心。

2.向日葵

向日葵,俗称“向阳花”。当“东方红”的曲调响彻中华大地的时候,向日葵图案也同时遍布千家万户。从农村的“红卫村”到城市的“向阳院”,红太阳与向日葵构成了基本的文化符号。这一符号在大桥上的出现,没有任何理解上的困难。从大的镂空雕塑(铸铁)到栏杆边缘的装饰,有多少个,难以计数。真正令人惊奇的是向日葵图案设计:葵花的花瓣有31瓣,四周有四片叶子。为何如此?答案是:当时世界上的31亿人口从四面八方向往着红太阳!弄明白这一点,亦可轻松地理解,为何桥头堡雕塑不只是“工农兵学商”了。要说“工农兵学商”,至少也是五湖四海的“工农兵学商”,除了7亿中国人,还有24亿老外。

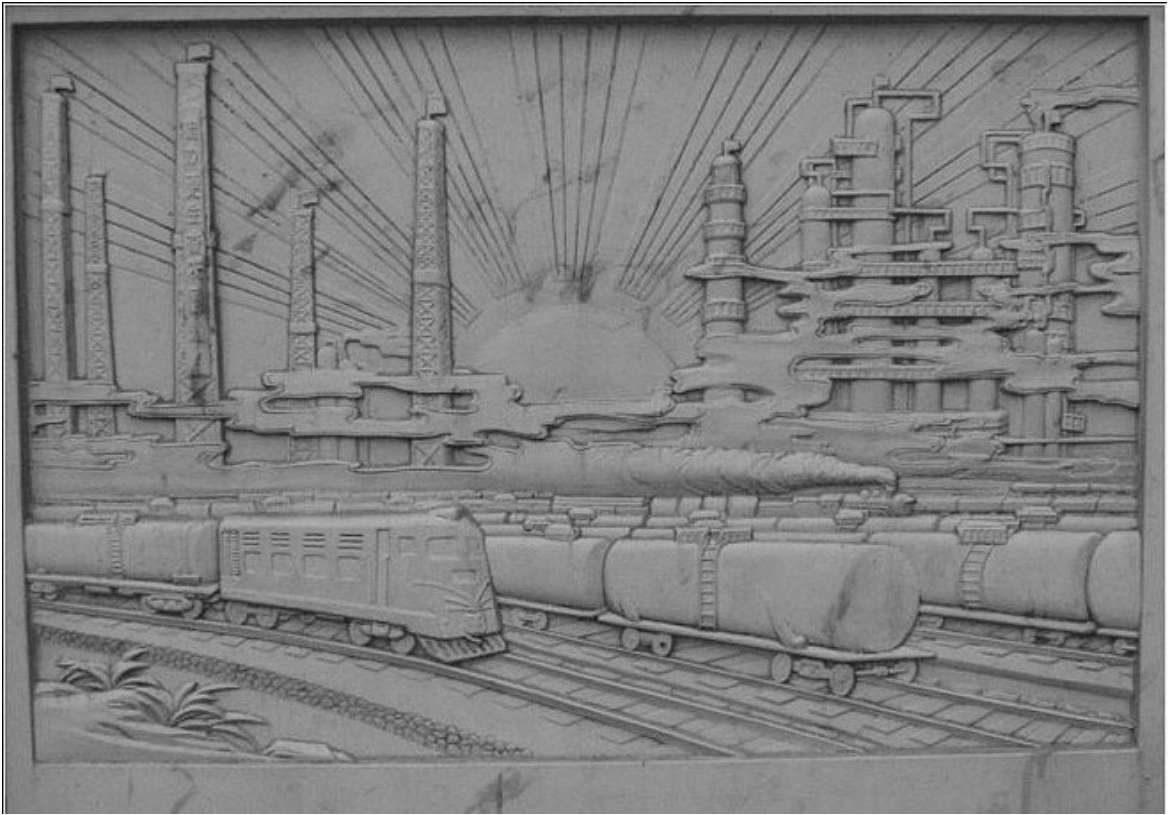

3.铸铁浮雕

在大桥上,有两百块左右十分醒目的铸铁浮雕。这些铸铁浮雕的内容是记录当时新中国的建设成就和祖国大好河山,浮雕内容有重复,全部内容加起来计17项,包括:大庆油田、成昆铁路、大寨大队、北京火车站、鞍山钢铁公司、抚顺煤矿、新安江水电站、海岛女民兵、沙漠骆驼、上海万吨级轮船、内蒙古大草原,等等。

从内容上看,它以持续至今的新闻记录语法呈现了一个多民族多阶层社会主义新中国之政治、经济、文化建设成就,这些成就完整地包括工农业、城市与乡村、内地与边疆、科技与国防等方面。在新闻报道意义上,它类似于那个时期由中央新闻纪录片拍摄的“祖国新貌”,它们综合起来便是一个全景视角。因此,那个时代,便有工人诗人如此描述:

大桥画廊在哪里?/一幅幅浮雕桥栏上立。大桥画廊有多长?/红旗一展万里河山好风光—— 铁流纵横二万五千里,/今日雪山红来草地绿……火红的战旗飘长城,社会主义工地上一代风流人……大庆的油塔大寨的田,/“自力更生”花开红艳……万顷海浪上红日升,/子弟兵挎枪筑起长城!……/万吨巨轮踩浪花,满载情谊送往亚非拉……大桥画廊啊三千米,“继续革命”是主题。/沿着毛主席路线朝前走,共产主义前程似锦绣! [29]

当然,正如下页图表现工业(油田)成就的那块浮雕所示,“红太阳”构成了其背景,这一切都是伟大领袖毛主席的功劳。所以,有一首诗是这样叙述栏杆浮雕的:

向日葵装饰

铸铁浮雕(工业学大庆)

从井冈山走到大桥上,/毛主席留下闪光脚印一行——/领袖的足音已化作桥下的涛声,/历史铸成这铁的画廊。革命打从风风雨雨中走来,/风风雨雨雕凿成我们一代英雄形象,/就像打开一卷光辉灿烂的史册,每一幅都闪烁着路线斗争的火光…… [30]

在大桥上落户的不止这些东西,还包括玉兰灯,以及许多表面上看来微不足道的细节。无论如何,这些物注册了大桥,并因此构成大桥的历史语境支撑物,它们全部综合起来便是建筑中“高大全”。 [31] 所以,在今天,有学者断言:

总体上来看大桥上的艺术装饰,大堡一层大厅里的毛主席雕像,大堡、小堡上的主题雕塑和大桥栏杆上的浮雕是个有机的整体,它们用形象的语言告诉人们新中国成立后我们国家进行社会主义建设的方法(“三面红旗”)、领域(“工农商学兵”)、成就(浮雕内容)和所有这一切的总顾问、总工程师(毛主席)。实际上,如果把大桥上川流不息的车流置换成川流不息的人流,那么大桥的桥面就可以被自然地设想成为一个长1576米、宽15米的露天展览馆,桥两边的栏杆就是这个展览馆的展板,202块浮雕作品就是这个巨型展览的具体内容。 [32]

由于这一点,人们便有理由认定大桥是值得保护的“历史文化遗产”,以期对抗今天日隆的拆掉它的声音。其实,这种辩护多少有点儿无奈与苍白。这一点在同一作者的评论中已经清晰地表现出来,尽管他本人可能并没有意识到。他说:

南京长江大桥并不是只有符号功能的景观,但在过去的很多年里,在很少有人拥有自己的汽车、大多数人是用双脚来丈量大桥长度的时代,大桥更大意义上是一个社会主义中国伟大成就的标志物。总有一天,大桥还会再次成为人们驻足流连、拍照留念的地方,那就是当大桥“退役”成为像江北的浦口火车站那样的“废墟”的时候,但条件是不要在那一天到来之前被满脑子“进步”其实是短视的人们当作绊脚石给拆除了。 [33]

在这段评论中,作者显然清楚,大桥的美学的基础在于其无用性(“废墟”这个词的意思。当然,更准确地说,只是其基础之一)。但是,他并没有触及两个事实:第一,大桥的使用价值并不是以个人作为标准来衡量的(满足他们小汽车的通行),其公铁路对建成后的国民经济和社会贡献即便还原为经济学的数字也是极为惊人的。就此,大桥绝不是一个简单的如个人审美所捕捉的那样的标志物。由于这一点,大桥的意象与桥本身始终存在着对立。这种对立是由历史语境造成的,并且正由于这一点,大桥美学始终是建立在更深的裂口——作为功能物和作为美学对象之间的冲突。这种冲突,在“文化大革命”语境中被掩盖了,而一旦发生语境转移,立即会产生新的问题。这正是后面我们将要讨论的。第二,当大桥的功能耗尽真正成为历史遗迹(“退役”),它绝不会成为大众而只能是小众的审美对象,无论它是不是革命记忆的载体。这是由于其空间和建筑双重性质决定的。作为空间,作为万里长江上的一个被锚定的点,它太实了,在未来百十余个类似的点中,它再也无法独享自己曾有的美学地位,尽管大家都知道其非凡的出身;作为建筑,如果它最终被还原为象征功能的时候,恰恰只能满足小众们异国情调的或怀乡的情愁。这正是大桥的美学难题。这一难题的形成也是其在诞生之初便如此密集、坚硬、突出地被锚定和注册的结果。

当脚手架从大桥身上移走的时候,一种厚重的意识形态褒衣便披挂在其身上,成为其本质。作为物的大桥被贬低和压抑就同时被永恒地记录下来。由此,在其未来的生命周期中,大桥只是在这一本质上被反复注册,以至于一旦揭去那个披挂,大桥便摇摇欲坠。

二之二:加倍注册

在为自己的《古典时代疯狂史》法文二版做序时,福柯说:

一本书产生了,这是个微小的事件。一个任人随意把玩的小玩意儿。从那里起,它便进入反复的无尽游戏之中;围绕着它的四周,在远离它的地方,它的化身们开始群集挤动;每次阅读,都为它暂时提供一个既不可捉摸,却又独一无二的躯壳;它本身的一些片段,被人们抽出来强调、炫示,到处流传着,这些片断甚至会认为可以几近概括其全体。到了后来,有时它还会在这些片段中,找到栖身之所;注释将它一拆为二,它终究得在这些异质论述之中显现自身,招认它曾经拒绝明说之事,摆脱它曾经高声伪装的存在。 [34]

福柯基于符号学假设(能指与所指之间任意关系)描述了一本书与其传播学效果之间的关系,在这种关系中,作者似乎是被动的,因为它不能控制传播本身,也因此,福柯本人拒绝对自己著作的评价。当然,这又是一种强姿态,一个试图在署名权保护下重新控制文本的策略。对于多数符号来说,无论其能指与所指是否已经进行了意识形态的锚定,在时间中漫游时,都具有福柯所称的那种命运,不同的是,由于那些符号最终不受任何签名作者的署名权保护,它们呈现出更加离散的方式。在其中,意识形态符号的特殊之处在于,锚定其能指与所指之间的那种原初的权力行为会通过无数的变体甚至颠倒的方式不断地重复、复制、加倍(double)、再加倍 [35] 。

对于大桥的加倍注册,在大桥诞生之时就已经开始了。1969年11月,有关部门推出了一部纪录片《南京长江大桥》。这部片子亦构成对大桥进行历史认知的重要资料。我们可以通过它真切地体验它诞生的那种语境以及其中人们的情绪。在其中,值得一提的是其主题曲:

巍巍钟山迎朝阳,万里长江添新装。

毛主席亲手绘蓝图,工人阶级把奇迹创。

自力更生,奋发图强,反帝反修斗志昂扬。

江心托起擎天柱,金桥飞架过龙江。

天堑变通途,无产阶级文化大革命捷报传四方。

毛泽东思想永远放光芒。

这是一种直率的意识形态重复,所以在内容上并没有多少值得评论的地方。不能忽视的是其重复形式:虚构化和叙事化。它通过电影这种现代形式把在大桥建设期间就已经开始的大桥文学推到了顶点。同时,电影的通俗化和普及化功能直接推动了大桥符号在中华大地日常生活中的泛滥。

在大桥文学中,最值得一叙的是食指在1970年4月发表的那首诗,在诗中,他写道:“我自豪地/占据了人们/精神世界的/大地长空;我用我的/闪光的铆钉/更牢地加固/人们心中/无产阶级/革命的阵营;我用我的/预应力梁/更高地筑起/人们心中/反帝反修的/万里长城;我用我的心脏/把革命的脉管接通/我用我的粗壮的臂膀/加速着历史的进程。” [36] 这首诗在全部大桥文学中并不见得有多高明,因此其价值并不在于其文学性。特殊的是,当岁月的痕迹爬上这位青年额头的时候,并没有像在其他人身上发生的那样磨去了他曾经的风华,他与诸如浩然那样的著名作家一样,成为“青春无悔派”的代表,亦因此成为“忏悔派”攻击的典型。

诸如“浩然该不该忏悔”这样的问题可能并不成立,但对于全体中国人来说始终面临着一个基本的问题:我们究竟怎样看待那样历史?当事人显然比我们这些后来者更难面对它。在大桥文学中,有一首叫做《我们来到毛主席走过的大桥》的歌曲,它在直接的意义上亦提出了这个问题。歌中唱道:“红小兵走上金色的大桥,想起毛主席来过这里,我们多么幸福,多么自豪……毛主席当年绘宏图,自力更生凯歌高,一道彩虹跨天堑,万里长江换新貌……红小兵桥上立誓言,长大要把重担挑,……奔向共产主义远大目标。” [37] 我们不论一座桥是否真的能够承载这样的功能,但是“南京长江大桥”作为一个厚重的意识形态能指落在了那个时代的娃娃们身上,这是一个不争的事实。更重要的是,这个事实并不是外力强加的,而是发自内心的迎贺。这在大桥符号的泛滥中可以看得十分真切。

大桥,在那个时代,被注册到几乎任何需要符号的物和空间之上。邮票、粮票、像章;烟标、火花、糖纸和其他各种商标;年画、月历、明信片;“文革”宣传画;练习本的封面、扑克牌和其他各种需要美术标志的地方,甚至各种杯具……人民币可能是唯一的例外。这是因为武汉长江大桥已经占据了第二套人民币二角的正面。所有这些,在今天,都进入了古玩市场,但到处也都可以找到。

最有趣的事情之一,以建筑闻名的我国著名高校同济大学,其四平路校门上的浮雕,其背景正是南京长江大桥。大桥符号无孔不入,因此,也产生了一些特殊的事件:因为它如此神圣,又因为它如此普通(到处都是),难免会发生碰擦从而产生政治。最显著也最吊诡的事件便是1974年对安东尼奥尼的纪录片《中国》(1972)的大批判。这一事件吊诡之处在于:安东尼奥尼本来是作为朋友应周恩来总理之邀来中国拍摄纪录片的,但结果却成为“敌人”。这个故事有一个背景:安东尼奥尼是意大利著名的左派艺术家,周总理邀请他之举旨在以西方艺术家之眼光来消除西方百姓对中国人的敌视或误解。就如荷兰著名导演伊文斯等人实际表现的那样,这是非常成功的外交或国际交流举措。遗憾的是,因为江青攻击周恩来总理的需要,安东尼奥尼的有个性的艺术无意中成为政治炸弹。安氏的个性在《中国》中最“贴切”地构成“罪证”的便是对大桥的再现。1974年1月30日《人民日报》发表评论员文章发起了对安东尼奥尼的批判,文章认为安氏拍摄的“中国”丑化了中国人民的形象和面貌。在文章中直接引证了大桥例子,说“影片在拍摄南京长江大桥时,故意从一些很坏的角度把这座雄伟的现代化桥梁拍得歪歪斜斜,摇摇晃晃,还插入一个在桥下晾裤子的镜头加以丑化” [38] 。自这篇文章起,全国各种报刊在两个月内发表了数十篇批判文章,形成批判安东尼奥尼的运动。与该影片对照,我国电影对大桥的再现与长城等同值,例如“文革”刚结束拍摄的《十月风云》片头便是如此:大角度的巡航拍摄,长城、大桥、梯田成为中国人民不屈与挺拔的象征。

大桥一经诞生,它在社会生活中就不是一座简单的桥,而是一个大写的文化符号。作为大写的能指,它的所指不是原始功能意义上的桥,而是近代以来变革中的中国政治,它本身就是一座政治纪念碑。在这一神圣语境中,任何对大桥的贬低或轻视都可以成为反对“文化大革命”以及进一步反对中国革命的行为。由此并不难以理解安东尼奥尼对大桥的再现形式选择何以能够构成他反华的证据,尽管事件本身即便在当时语境中亦是闹剧。

这个故事,让人回想起那个关于周总理的故事。我想,如果尼克松真的问出了那个关于每日到底有多少人通过大桥的问题,绝非出于对大桥使用价值的科学(统计学)兴趣,在他的无意识之中肯定产生了两个问号:第一,就可能的现实情境来说,在中国行政生态中,领导人视察之安全规格造成的空巷氛围会让他对大桥的日常使用感到疑惑;第二,大桥的这一美学意象会让他对大桥的功能不解。现实就是如此:大桥不是用以交通的,而是用来触摸的。作为一名另类的艺术家,安东尼奥尼并没有“准确地”触摸到其脉搏。

同济大学四平路校门上的浮雕

大桥符号泛滥着,但已经没有什么新的内容可以注册,正如“文化大革命”持续着,但革命本身也开始在日常生活层次耗尽其能量,变成一种机械的重复。所以,安东尼奥尼事件可以说亦是“文革”语境大桥意识形态注册的顶点。不过,这个顶点并非大桥迄今为止的全部历史中注册的顶点,那个顶点恰恰是在后“文革”语境中产生的。那一注册事件是1981年中国共产党“十一届六中全会”通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。这是一个重大的标志,某种政治正式终结,某种未来正式开始。在这种变迁中,大桥作为一个惊世骇俗时代的惊世骇俗之物,不可能不被触及。历史结构的变迁正是在这种触及中被记录了下来。在这个决议中,有一段话:

正是由于全党和广大工人、农民、解放军指战员、知识分子、知识青年和干部的共同斗争,使“文化大革命”的破坏受到了一定程度的限制。我国国民经济虽然遭到巨大损失,仍然取得了进展。粮食生产保持了比较稳定的增长。工业交通、基本建设和科学技术方面取得了一批重要成就,其中包括一些新铁路和南京长江大桥的建成,一些技术先进的大型企业的投产,氢弹试验和人造卫星发射回收的成功,籼型杂交水稻的育成和推广,等等。

文字总是免不了抽象。如果把它转化成图像,更加直观。在一张中学历史教学标准用图上,“文革”期间的建设成就一清二白。更有趣的是,在一张“文革”期间出版的招贴画上,大桥和氢弹正是那个时代毛泽东思想结出的丰硕成果之注释。或许,正是在这种直观的方式中,我们看到了挽留大桥的意识形态必要(不论大桥是否具有伟大的社会经济功能,也不论在这些成就之外无法用数字计量的其他社会主义成就,它们构成后来改革开放之经济成就的历史基础):擦除它,那段历史将更加空白。不过,值得注意的并不是这一事实,而是这一事实的后果:在大桥加倍注册的历史中,《决议》是最后一根钉子。它既牢牢地把大桥锁定在十年动乱的语境中,又坚定地把它与这个在政治上被否定的历史语境剥离开来,使之成为新中国最初的三十年以及最终全部社会主义的正面符号。这是一朵出污泥而不染的奇葩。在接下来的历史中,它将复归平凡,经受改革开放的洗礼,并以新的方式证明自己的不凡。

“文革”期间工业和基本建设成就图示

“文革”期间招贴画

二之三:历史内外的美学插曲

大桥,就其作为物来说,它的基础是功能之物。然而,就如并非功能之物的埃菲尔铁塔一样,它亦是形式之物——审美对象。大桥的诞生,无论是否体现了中国“工人阶级志气高”,但它确实是那个时代的“世界第一桥”。它不可能不引起职业艺术家的注意,更何况在文艺为革命服务的语境中文学早已闹得沸沸扬扬。

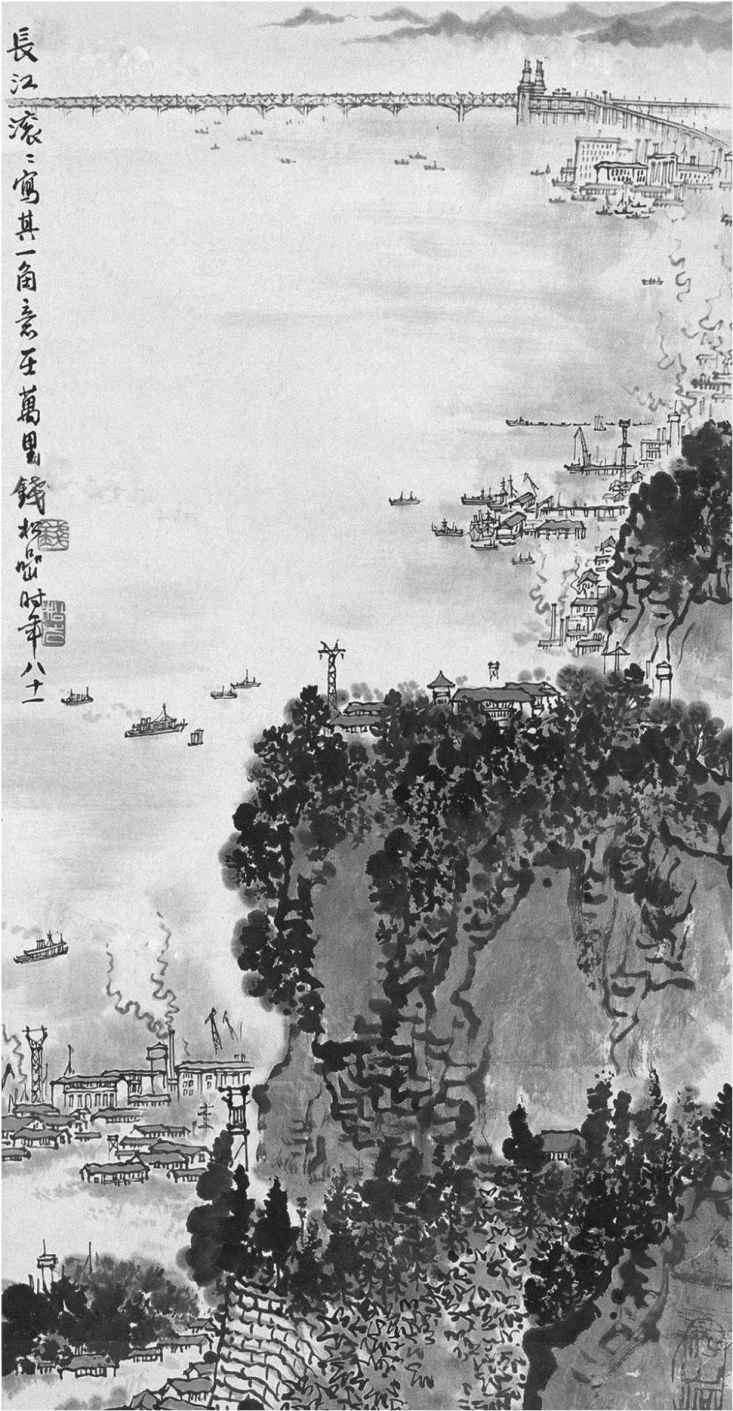

在绘画中,不能不提两个人。一是吴冠中,他曾于1973年作油画《南京长江大桥》,也撰文《桥之美》提及自己的创作;二是钱松嵒,他留下数幅与大桥有关的国画。前者受到人们较多关注,但坦率地讲,并不成功,因为其风格并不适合。吴先生长于变形制造飘逸韵味,具传统文人画之优点,所以其《长江万里图》等作令人心动。但是,以这种风格来再现大桥,实属困难。因为,正如前文所述安东尼奥尼事件,巍峨、壮丽、神圣、崇高是大桥再现的基本原则。或许正是因为这一点,吴先生坚守油画之古典主义风格而聚焦于点、线和面,但他显然对再现大桥并无把握。在其《桥之美》(因该文之美而被选入中学语文教材)中,他提到大桥的时候最后竟没有结论,而只是交待了“想寻找与桥身的直线相衬托、呼应、引申的点、线、面”而“曾爬上南京狮子山”。 [39] 他的《南京长江大桥》便是从这一角度再现的。但是,显然,作品并不高超,不如其他作品上乘。且不说在形式上的问题,如右上角因为大桥引桥结构而造成皱感,从而破坏了其整体性。在这件作品中,这倒是小问题了。因为,在根本上的意象上,大桥只是架在前景之上的似乎多余的元素,去掉它反而更好。

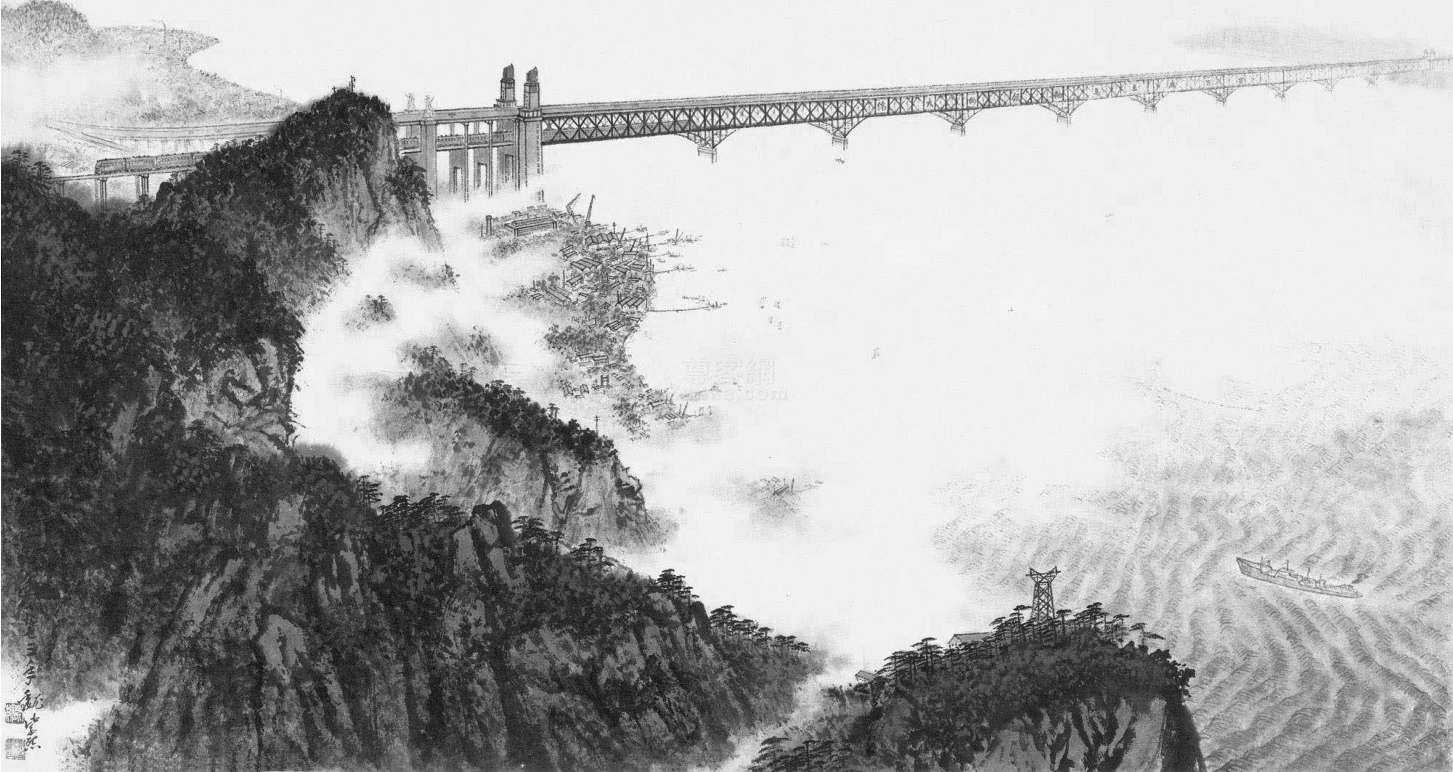

吴冠中面临的困难,在魏紫熙以及后来钱松嵒那里大体解决了。魏有多幅同名《天堑变通途》的作品,最早创作于1973年,最晚的则是1992年对旧作的命题绘画。这些作品中,有一幅采取了标准招贴画从南京城俯看视角,而其他的则都是从幕府山燕子矶附近的视角来再现的。这两个视角十分有趣,第一种以写实方式处理了如此大体量的对象,一方面近景充分撑满画面表现出雄伟,而远景则延伸了对它的想象;第二种则是典型的中国画技法之运用,与吴冠中从狮子山视角之不同在于,它借助了幕府山造成的“遮破”技法的效果,即借助山体之雄伟把大桥圣化。就这一点来说,景观变形了,但大桥没有变形。这充分满足了意识形态之再现祖国大好河山的艺术需要。有趣的是,在最初的版本中不曾见到,但在后来却能够清晰地识别大桥中间悬挂的巨幅“伟大领袖毛泽东主席万岁”的标语(这些标语现在已经卸掉了)。

后一种再现方法在钱松嵒那里有极致表现。其1980年的《江山宏图》可谓大桥之艺术再现的顶点。虽然是长江一角,但无疑在大桥之雄伟和崇高之再现上实现了完满。前景的崇山峻岭已造成中国山水之雄奇意象,同时又让长江尽可能地虚化为磅礴之势,尽管大桥的直接形象并不占据画面多少面积,但结构上的居高临下位置恰恰使其升华成无与伦比的创举。这一视角无论如何是不能在南京这个地方获得的。实际上,钱先生是站在采石矶那里想象的。这也就提出一个艺术问题:只有拆散地点、实物的真实结构,才能充分地把握所欲再现对象的位置。在这里,全部的对象都不是景,而是大桥在诞生之初便锚定的那个意识形态地位。中国山水技法帮助艺术家解决了大桥再现的难题,其效果就如董希文著名的《开国大典》,它必须在结构上打破真实生活—拆掉天安门城楼上的几根重要的立柱,从而让城楼充分向广场上的群众敞开,同时与群众直接通达城楼上的领袖,才能够再现新中国成立之典礼的意识形态框架,而不是以自然主义手法描写典礼事件。在新中国最初三十年里,大桥同时是检验艺术家们政治敏感和艺术造诣的又一个对象。反过来,在这种再现中,大桥溢出了历史。也因此,当支撑这种再现的历史语境改变时,我们同时清晰地听到咣当一声巨响,那是大桥从天空中回落大地发出的声音。

吴冠中的《南京长江大桥》(油画,1973年)

魏紫熙的《天堑变通途》(国画,1973年)

钱松嵒的《万里长江》(国画,局部,1980年)

三、等待归零的地点:历史美学的消隐中介

桥是一件物,它的诞生也生产了一个地点;桥占据着一个空间,一个由长江和南京标识出来的地点。当大桥占据的那个空间,最终成为一个地点,并被命名为“南京长江大桥”,它亦在瞬间锚定了多重曾经对峙的要素:自然与历史;旧社会与新社会;中国与外国。因为,在这个名称中,长江是自然的符号,南京是历史的符号。大桥的出现,不仅是征服自然从而克服自然与历史对立的象征,见证了由南京代表的历史之断裂—从无能的旧中国到全能的新中国(“人有多大胆,地有多大产”之历史语境),而且由于外国在那一历史中的表现—美国专家所做的“NO”(最好译成中文的“没门”)到中苏关系破裂导致的关键材料供应中断—而代表着真正的独立自主。

不过,无论大桥诞生之时如何作为一个纯粹的和浓缩的象征,作为一个历史美学的对象,它都不能抗拒时间之剑在其身上的打磨。20世纪90年代,当它20多岁的时候,从其自然寿命来看还是少年的时候,衰老的征兆就已爬上其面容。更重要的是,在美学上,它开始成为一个等待着归零的地点。归零地,作为体验历史美学的中介,但它却以建筑的消隐为特征。就如“9·11”之后的纽约双子楼曾经占据过的那片空间。这种中介,无不是历史在借以展开之后又往往抛弃掉它的残渣,无论它们曾是人或物。对于历史中活动的人来说,必须将它们归零,才能够充分地展开自身的欲望。每一座纪念碑都是要被推倒的,它所占据的位置最终都将成为Ground Zero(归零地)。 [40] 在一个新的现代性中国奔向远方的过程中,大桥占据的那个空间已经成为归零地,大桥本身已经开始表现为“消隐的中介”。

三之一:地点的诞生

由于长江,也由于南京,一座大桥在文化中便早已存在。早到什么时候,不得而知。确知的是,作为现代化的大桥,当南京成为中华民国的首都之后,它便确定地存在,尽管在任何地图上都看不到。也因此,南京长江大桥,作为新中国一个真实地点的诞生,无论如何都是惊世骇俗的事件。尽管大桥是平躺的,但它是一座塔,这座塔的高度不在于其占据的空间,而在于其占据的时间。

中华民国定都南京,是遵照总理遗训的。孙中山先生的《建国方略》便直接提出了南京至浦口的过江隧道规划。这一规划,不是大桥,然而它却是大桥存在的证明,并且也正因为这一点,大桥更加卓尔不群。原因很简单,在设想南京段长江之南北沟通时,桥可望而不可即。1927年国民政府定都南京后曾巨金聘美国华特尔来宁实地勘测,他的结论也是“NO”。这一事件,几乎后来所有的大桥叙事都会提及。美国人所说的“NO”,国民党所为的“无”,这个语境对于大桥的诞生至关重要,这决定大桥的诞生不只是一个纯粹的战胜自然的事件,而且是战胜历史的事件。所以,尽管南京长江大桥并非长江上的第一座桥 [41] ,也尽管毛泽东是为武汉长江大桥题写“天堑变通途”的,但不是后者而是前者最终成为“天堑变通途”这一文化意象的标准注释。

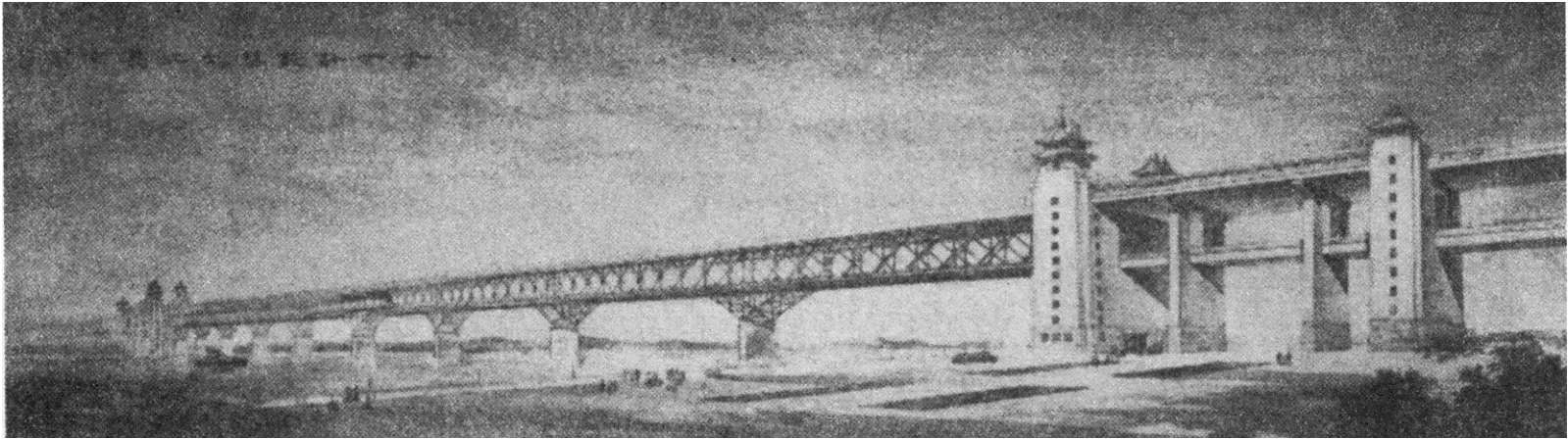

不能贬低武汉长江大桥的意义。为什么第一桥选址不在南京而是武汉,尽管有着复杂的历史和自然原因,但是,不仅在建桥经验上,而且在桥的建设方案上,南京长江大桥都依赖于武汉长江大桥,这也是事实。等跨平弦连续梁、菱格形腹杆、公铁两路用途等等,在这些桥梁的核心技术指标上,南京都重复了武汉。然而,它们的差别又不只是体量上的。要说清它们,还得把时间再往后退30多年,退到1928年或更早。

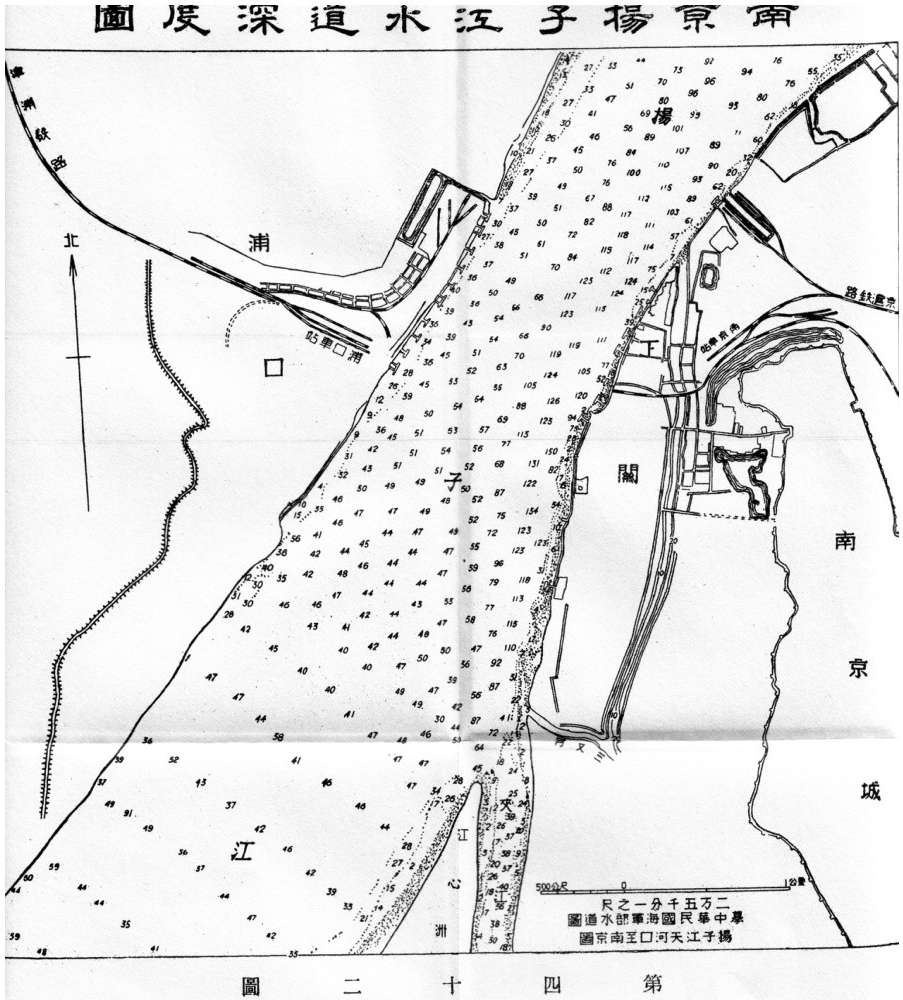

1927年,当国民政府正式定都南京时,在其空间布局中,大桥就直接现身了(虽然在现实层面上仍然是一个空位)。这不仅仅是已故总理在十多年前的《建国方略》中就提出了这个梦想,而且这是南京作为一个追求现代化的国家之国都的需要——无论是经济、政治还是文化上的。有趣的是,虽然长江是一道自然天堑,它为中华南北沟通造成了难以形容的不便,但是在先前千余年文化史上,它却几乎没有成为界限、障碍或壁垒。从先秦开始,中华文明历史曾数次出现多个政权并存的局面,淮河或其他河流往往成为各个政权的自然边界,但长江很少作为边界出现(东晋十国时期前秦与东晋边界的西端利用了一段长江、南北朝时陈齐界线也利用了长江,这些政权都较短暂)。也由此,征服长江之梦想的直接提出,代表着中国现代化历史新的一页。国民政府定都南京,恰好为其实现造成了必要的历史条件。我们看到,在1928年开始制订并于次年颁布的国民政府《首都计划》中,大桥便成为直接的问题出现了。该计划如此描述:

浦口方面现在入境之铁路,亦只有津浦一线。该线与对岸之路线,尚未联络,因而铁路交通,不免为长江所中断,故所以使之联成一气者,实为铁路计划之重要部分。关于越过长江之方法,不外建筑桥梁、建筑隧道、设置火车渡船三种。惟长江江面,阔而且深,两岸土质,又欠坚固,殊不适于架桥,架桥一法,暂可不论。关于建筑隧道,亦以江水过深,甚有深至一百六十五英尺者,故大部地方,均不适宜。惟据民国十一、十三两年海军所制水道图所载,只有水西门西之浅滩,可筑一预铸造筒管式之隧道,故建筑隧道,亦惟选择此地。实行建筑之时,须由浦口车站筑一与长江平行之路线,与之相联,惟该隧道之建筑,需款颇巨,苟非至可能时期,浦口方面与南京方面之火车,应用火车渡船相联络 [42] 。

南京扬子江水道深度图(1928年《首都计划》)

南京下关码头货仓及工业鸟瞰图(1928年《首都计划》)

值得注意的是,尽管在这里,大桥不曾构成立即实现的计划,但在整个计划中,这种遗憾是十分突出的。它在前面两张地图中清晰可见。第一张是《南京扬子江水道深度图》,该图上在标示长江深度时,采取如此密集的分布,其焦虑溢于言表,每一个数字都是心口上的痛;第二张是《南京下关码头货仓及工业鸟瞰图》,这张图上,铁路与水运之规模甚至夸大了。最值得注意的是,无论是城市上空,还是开阔的江面上,异常地出现了飞行器——飞艇和飞机(有六件之多)。在这里,征服长江的梦想是如此尖锐和突出,不能用大桥来征服它,就用飞行器!编制这个计划的技术人员之苦心与焦虑再度醒目地写在文本之上。征服长江已经成为一个民族之现代化梦想的征兆。也正是因为这一原因,新中国建立后,或早或迟都必须在这个早先判定不可能的地点建造一座现代化大桥。

作为一个工程,南京长江大桥是1958年大跃进氛围中上马的,正式动工则是1960年,时值三年自然灾害。同时值得强调的是,在整个建设过程中,中苏关系破裂,这对于大桥建设具有重要影响。武汉长江大桥得到了苏联实质性帮助,中苏关系破裂迫使中国人走独立自主、自力更生的道路。正是这一原因,大桥被工人们称为“争气桥”,在其意识形态命名中增加了反帝反修的内容。

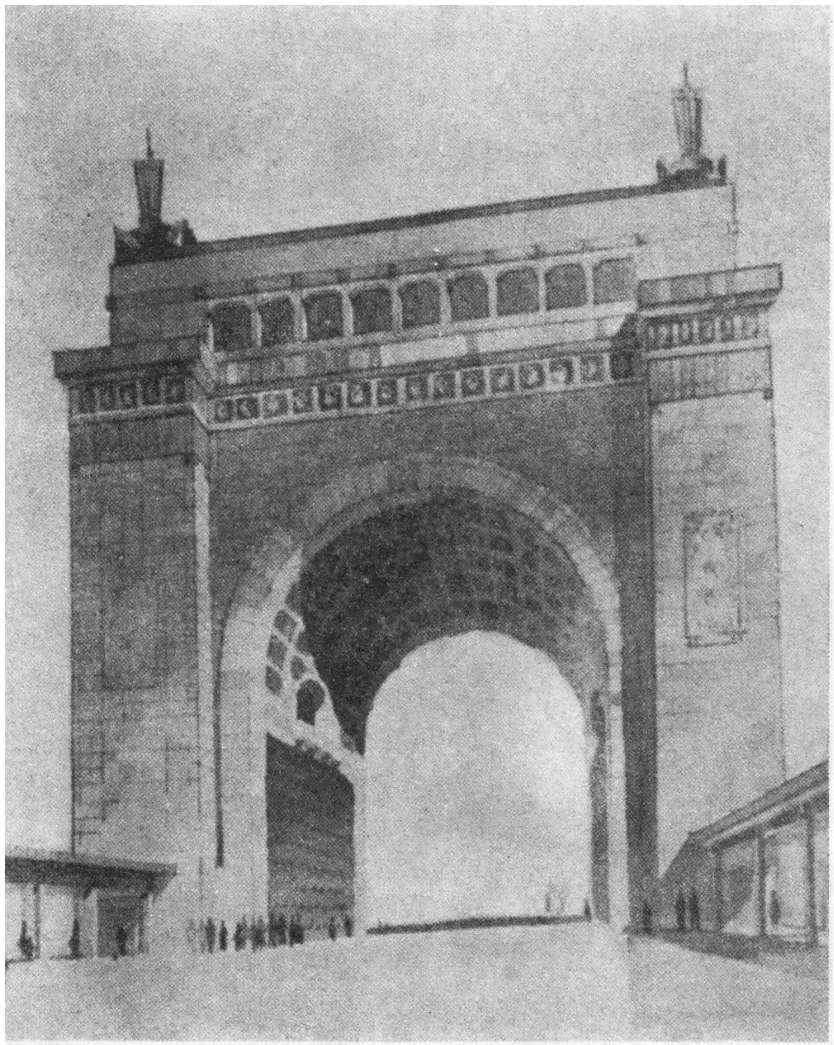

南京长江大桥设计方案

在后来大桥的叙述中,新中国与国民政府之间的关系很少再提,特别是在“文化大革命”语境中,毛泽东个人崇拜与“反资反修”主题冲淡了近代中国历史在现代化问题上的连续性以及新中国与旧中国的断裂。不过,这一问题显然存在。实际上,在武汉长江大桥的设计中,建筑师和工程师通过桥头建筑设计方案已经充分地表现了这个主题。在这些方案中,宫殿式、城堡式和凯旋门式成为主流,所有这些方案都可以说有据可依,但焦点只有一个:作为新中国的如此大型公共工程,它应该具有宏伟性和纪念性。也正是在这一背景下,西式风格借助于那些受过西式教育的专家们得到表述。当然,最后结果还是民族风格的亭式建筑,略有遗憾的是,在视觉形象上,它显得矮小。有武汉长江大桥先例,应该说南京长江大桥的设计相对要容易一些。在征集方案过程中,情况差不多。不仅同样出现了武汉长江大桥方案的雷同,甚至有方案只是直接在前者最终方案基础上稍稍做了一些美学上的改进。真正另类的是大桥最后选择的方案,该方案可以说恰当地诠释了当时的意识形态。这一点我们已经在前文中做过分析。

无论如何,南京长江大桥产生了。大桥诞生于南京,但是,它不属于南京。在功能设计上,它不是南京的市内桥,而只是过境桥。更重要的是,即便我们不考虑其意识形态命名,在整个中国现代化历史中,作为双重跨越——现代化和社会主义——的象征,它也属于整个中国。

三之二:归零:谁的南京,谁的长江,谁的桥?

大桥坐落在南京,大桥属于南京。这是理所当然的。当长江上游的某城市领导在某次市长论坛语出惊人,要求炸掉大桥,人们突然意识到,大桥的归属是一个重要的问题。

按照今天的中央和地方财政划分以及官方和民间资本差别,大桥是属于国家投资,也是那个时代全民动员的成果,为大桥建设做出贡献的单位和个人不计其数,从鞍钢这样著名的企业到消隐在历史深处的老艺人赵子康。 [43] 所以,大桥坐落在南京,但它是属于全中国的,全中国人的,这也是大桥符号如此广泛地流传于全中国的原因。

不过,时间解除了大桥意识形态紧身衣,敞开了它作为物的功能,同时亦为空间吞噬它创造了契机。在市场经济逐步深化过程中,先是南京把大桥本地化和生产资料化,接着是在同一逻辑中,长江最终完成了生产资料化并由此产生了对大桥的重新定位。长江从天堑概念转换成黄金水道概念,大桥在意识形态上便归零了。

I.大桥和长江的生产资料化

大桥是充盈的。这种充盈性,时间不能将其打磨掉,它坐落的南京也不能消化掉,除非时间改变自己的性质。20世纪90年代初,不仅大桥诞生的“文化大革命”语境已经消失了十多年,而且改革开放也结出了自己的果子。当社会以新的原则来结构时,我们就很难说两个时代是处于同质性时间之中。大桥,就在市场时间中开始了其革命出身的消耗过程。当然,起点是非常困难的。市场勃兴,毛家红烧肉都开始在街头流行了,但能不能在大桥身上做广告这个问题却困扰着大桥的管理方。

真正的突破并不是在大桥身上发生的,而在其外,或者更准确地说,它所处的南京空间。1980年南京市编制了《南京市城市总体规划(1981-2000)》, 1983年国务院批准该规划。在这个规划中,关于城市道路系统的规划是:以长江大桥南岸引桥和从长江大桥落地桥(回龙桥)平台附近引出高架快速道路等措施,设置疏解过境和入城交通的线路。以南京的这个规划作为起点来说事,并不意味着大桥的变迁只是直接与此相关。实际上,推动和决定大桥变化的因素有很多,从宏观的政治经济结构到微观的南京空间,从这个角度叙述只是一种方便的法门,它直接表明在变化的起点上:对于南京来说,大桥是一个过境桥,而变迁最初的动向就是对这个过境桥提出更多的交通效率和经济价值的要求。

变化一旦放开阀门便不可收,这是近30年多年来我国的基本特征。在南京空间重组中,紧接着便是《南京市城市总体规划(1991-2010)》。这个规划实际上在前一规划被批准不久就开始编制了,虽然到1995年才获得国务院的批准。与前一个规划相比,最大的变化是南京区域范围明显地扩大了,提出了“南京都市圈”概念。这个概念表明南京旨在建设一个“以长江为依托,以主城为核心,以主城及外围城镇共同组成的高度城市化地区”。正是在其中,我们突然发现,大桥已经成为南京的市内桥了。这一变化,不仅改变了南京人对大桥的再现,而且带来了复杂的全国性反应。

先说南京,借助于“华商会”——大规模事件营销已经成为我国各级城市大规模重组其空间的噱头——于1996年完成城西干道的快速化改造,即以高架桥的方式把市内主干道之一与大桥无缝对接。2009年,南京重新规划把该高架桥改成隧道,虽然受质疑,但于2012年开始动工。这次的噱头是2014年的“青奥会”。由于大桥已经变成了市内桥,加之南京二桥(1997-2001)、三桥(2002-2005)、南京大胜关长江大桥(铁路桥,2006-2009)、四桥(2008-2012,尚未投入使用)以及南京长江隧道(2005-2009)等多条过江路线,在南京过境条件已大大改善。有趣的问题也正是在这一背景中产生了,交通路线的改善不仅没有缓解大桥的压力,甚至反而使其更加不堪重负,成为南京最堵的路段。产生这一现象的原因并不难理解:一是其他桥隧都是地方建设性投资(据资料,尚未投入使用的四桥是国家投资),结果都是收费道路,而大桥则不是;二是南京城区的扩张造成的大桥内化使之承担了更大流量的市内交通压力。在此背景下,通过建设更多的跨江桥隧来缓解大桥的压力,成了纯粹的意识形态式借口。实际上,在规划中,这种措辞后来也不再出现。但是,在交通管制行动中,这种措辞是必不可少的。例如,2005年底,南京管制大桥禁止外地车辆通行,理由便是巨大流量以及大桥本身的安全隐患。当然,这遭到了来自各方的抵制,媒体上亦出现了“谁之大桥?”的质疑。我们不论类似大桥问题的许多地方性改革动作如何回避了造成问题的根本性原因而流行地方性利益之间的博弈,在此需要提出更深层的问题是:当地方(以及行业部门,如国有大中型企业)以利益集团身份参与市场博弈时,它们的资本归属该怎么看待。这是传统体制留下的巨大的遗产性问题。在传统体制中,国有(全民所有)以及为整体福利而行有计划(即分工协作)生产,尽管部门利益与整体利益之间有矛盾,但不涉及此类问题。在市场体制,问题逐步显著,但是恰恰又被各种利益彼此心照不宣地回避和掩盖。在这里,实际上,大桥作为国家共同财产被南京生产资料化了,同时,由于与各方利益的高度关联性,它能够被尖锐地提出。因此,大桥意象的变迁,与整个国家的经济和政治结构的变迁联系在一起,它绝不是一个局部事件。也正是从这一结构的角度来看,长江的生产资料化,使已经摇摇欲坠的大桥雪上加霜。

南京长江大桥设计方案

因此,我们不再纠缠于大桥在南京市内化的结果,转而观察在整个空间生产资料化背景下大桥意象恶化的过程及其意蕴。像长江这样的自然禀赋以及大桥这样的历史禀赋,它们的生产资料化都是在市场经济发展过程中不知不觉完成的。让我们感受到这一点的,是大桥的存亡异常地成为公众讨论的问题。异常有两层意义:其一,即便大桥需要修缮,但无论就其设计还是实际使用状况来讲,都还没有上升到存废的高度;其二,尽管一些桥梁工程方面的专家也被媒体拖入了争论,但争论的主体主要不是他们,而是首先关注经济问题的专家和百姓。争论在20世纪90年代便引人注目。在其中,《南方窗》的介入值得关注。因为,其中一篇文章明确地使用了“千年铁锁”比喻,在这个比喻中,大桥意象实现了从英雄到坏蛋的根本性逆转,这一意象在此后媒体对大桥的再现中十分流行。当然,这一意象的翻转之所以得以成立,与长江之“天堑”意象翻转成“黄金水道”必须同时发生。 [44] 在这里,我们看到,社会结构的变迁如何左右了我们对同一自然条件的不同看法,长江以及大桥意象的翻转见证了我们脚下土地的变动。这一争论的高潮出现于2006年元月上旬,在一次市长论坛上,时任重庆市副市长黄奇帆与南京市副市长蒋裕德围绕大桥进行了一次公开辩论。黄奇帆认为南京长江大桥和武汉长江大桥阻碍重庆的发展,应该考虑将其拆除;而后者则誓死捍卫大桥。有趣的是,这一争论与大桥本身无关,并且出于同一类理由:地方利益。后来,凤凰卫视《时事辩论会》节目以此事件出发也组织过一档辩论。辩论的结果并不是我们的关注点,值得注意的是:这一辩论的实录出版后被收录到新课标人教版高中语文选修教材《演讲与辩论》之中 [45] 。这一现象的产生可能实属偶然,但它却与另一个事实形成对照:小学语文课本曾经长期收录一篇题为《南京长江大桥》的文字,后来实施新的课程标准,才有许多地方教材弃之不用。这篇文字曾是许多60-70年代出生的人对大桥想象的触发器。这种对照提出了令人深思的问题。或许,因为出于市场标准而产生对大桥贬低声音过于强烈,也引起一些声称左派立场的民间批评,其中最为激烈的便是把“炸桥”视为一种丑化中国形象的“阴谋” [46] 。

围绕大桥的沸沸扬扬的争论,有时候几乎完全陷入了情绪化,甚至不少专家都是如此。在争论中,始终没有触及到的问题是:为什么今天才开始从市场价值角度来考量长江(即所谓“黄金水道”)?这一视角在什么意义上才是合理的?政府官员为何采取了如此态度介入争论?在这些问题中隐含我们已经指出的当代中国社会结构的转型。对于这一转型,无须我们专门分析。在大桥问题上,客观地说,从1957年长江上第一座大桥(武汉长江大桥)诞生,直到20世纪90年代初,长江大桥总数不超过8座。在这其中,南京长江大桥的社会经济贡献无疑是非常大的,它是中国最繁忙的京沪铁路和公路枢纽。就是在今天,其意义仍然不可低估,因为尽管按照官方(同时也是民间)说法,南京二桥、三桥、润扬大桥、江阴大桥、苏通大桥等江苏境内的长江大桥分流了该段长江通行车辆,缓解了大桥压力,但它仍然是最忙的大桥。为什么在更先进的桥出现之后,它仍然还是最忙,这个问题当然有着复杂的社会原因。不过,为什么遭到质疑的是南京长江大桥而不是其他的桥呢?为什么我们会经常无意识地用“缓解南京长江大桥压力”这样的修辞呢?为什么我们也习惯用车流量过大为大桥本身的破损进行辩护呢?在此,一种合理的解释是,大桥本身的原始交通功能仍然没有得到承认,人们用当下的经济价值(效率标准)来评判大桥时,这种评判仍然是意识形态的作用。事实上,经济和革命正是两种不同的意识形态氛围。更进一步,如果说在革命氛围中,我们强化了它的革命意义,而忽视了它的经济意义,那么在今天的经济氛围中,我们则是无意识地从经济角度来要求它具有同样的革命意义,或者说要求它具有与革命意义一样高度的经济意义,对此,大桥当然不堪重负,急剧地在人们的意识中衰落下去。因此,在这里,我们必须进一步在理论上指出,意识形态作为一种再现体系,虽然在其中复制、再现并再生产的生产关系都是真实的,但是在这种复制、再现和再生产过程中,个体与他的对象的关系却可能是颠倒的和扭曲的。所以,当有人举出各种事实主张大桥是长江这个“黄金水道”的“千年巨锁”时,原因并不在于大桥根据建造时代标准采用了24米这个不能满足今天航运需要的净架空,而是大桥得以诞生的原始语境和基本意象为今天的市场失败(即对长江的利用没有达及其自然限度,同时南京以上江段的发展不足)提供了一个借口,一种纯粹意识形态的借口。在两种语境中,大桥之原始功能都得不到承认。这一事实同样证明,与物相关的社会生活与其原始的自然性质之间永远存在着对立。

大桥如此,长江亦如此。在社会生活中,江的意象永远是辩证的:对于两岸的人来说,江是一道创伤;对于两头的人来说,江则是一个纽带。桥沟通了两岸,但同时据说,它的净架空亦割断了两头。因此,对于重庆人来说,想象中的万吨轮被挡在南京以下的长江航道上,桥便成为一个罪过。当长江被生产资料化,那种想象便成为重庆人眼中的事实,与此同时,早已开始的大桥的生产资料化则让南京人愈加受益,对于南京人来说,大桥是永恒的英雄,这是不可更改的事实。

II.大桥意象的再本质化及大桥本身的不可能性

发生在大桥之外的争论并没有影响大桥本身,但是导致那种争论的历史语境的转移却早已开始了改变大桥外观的过程。然而,这种改变,不仅没有改变大桥的基本性质,反而使这一性质更加牢固,从而亦进一步加速大桥本身在流行意识形态再现中的死亡。

为了便于说明问题,我先做一点理论铺垫:把先前注册大桥的诸种物件理论化为“原始语境支撑物”,强调其构造了大桥符号化的原初语境;同时,在对立的意义上,把后来附着上去的另一类物称为“增殖衍生物”,它们包括广告、新建引桥、照相点以及其他后来陆续铭写的对象。两类附着物都构成了对大桥原始功能的压抑。作为附着物,它们不是指承担着额外功能的大桥部件,而是外在于大桥主体并且吞噬着它的寄生物。

如果说,附着于大桥之上的“原始语境支撑物”记录了当时中国政治意识形态,那么,在同一结构中,附着物的增生则是对原初意识形态的剥离和贬抑。因为,新的铭写转移了人们的视觉焦点,实际减弱了“原始语境支撑物”的作用强度,从而淡化了和压抑了原初意识形态。事实上,广告、新建引桥、照相点等等这些“增殖衍生物”最显著特征是强化了大桥的“经济”功能。如果考虑到桥的原始交通功能的经济性质,那么增殖衍生物的产生恰恰是大桥能指之原始所指的一种恢复,其结果必然是对意识形态能指的挑战。特别是在一种历史性对比中,我们将强烈地感受到这一点。因为,如果桥下一根晾衣绳便构成“反华”罪证,那么,今天大桥的破旧形象甚至脏乱差形象恰恰在巨大的反差中成为政治意识形态衰落的证明。 [47]

问题并没有到此完结。因为,“增殖衍生物”的出现,不仅仅旨在恢复大桥的原始功能,而且直接带来了两类新的问题:

第一,广告、照相点等物的出现同时是对大桥本身的再利用。这种再利用是一个重新动员的过程,不仅无须贬低大桥意识形态能指,相反,这一能指正是它再利用的对象。在这一意义上,如果注意到最初爬上大桥的广告是安徽扬子集团,那么我们就会发现,在这里作为改革排头兵的当代企业通过这一广告战略实际上利用了作为一种历史骄傲的长江(扬子江)大桥位置,后来江苏扬子江药业的广告几乎如出一辙。几个照相点的设置,特别是为获得最佳拍摄位置而割断栏杆建设的那个照相点,按照现代经济学语言来说,是对大桥旅游资源的开发。它所动员的并非大桥的交通功能——因为诚如下文将要评论的那样,这一功能相对今天的社会需求恰恰是大桥本身的“原始缺陷”,而是它的历史资源。 [48] 甚至在飞利浦公司赞助大桥的“亮化”这一公益行动中,我们亦明显地看到,飞利浦公司这一行动也正是利用其独特的历史而制造广告效应。 [49]

第二,与对大桥进行商业挪用同时,大桥实际交通能力与不断增长的社会需求之间的差距以及不断产生的新桥将形成对大桥的挤压, [50] 因此形成对大桥使用价值的贬低并激发对大桥重建的要求。正是因为这一原因,有关“南京长江大桥该不该拆”的问题引起较为普遍的兴趣。 [51]

上述两个问题同时也是两种矛盾:在第一种情形中,对意识形态能指的商业挪用直接表明政治意识形态地位在日常生活中的下降。一点并不难以理解,因为对神圣之物的任意涂写正是祛魅行动。但是,这种挪用本身恰恰也说明,大桥能指仍然在我们社会生活中发生着作用,甚至以某种方式强化,因为广告必须追求焦点效应这个规则决定了它不是任意发生的,诚如名人做广告那样,广告媒体与广告内容是相互提升对方的。因此,在直接的意义上,大桥上的广告本身也强化着大桥作为意识形态能指这个事实。在第二种情形中,对大桥原始交通功能的强调逐步抽离了大桥能指的历史基础,大桥能指就逐步从意识形态向一座真正的桥回归,这似乎抬高了大桥本身长期被压抑的意义。但是,当社会经济增长的直接要求压倒革命要求时,我们同样看到,这种意义在回归的同时也被贬低,因为在新的经济条件下,大桥开始重新出场时,它就带着“原始的创伤”(净架空制约了长江航运、桥身承载不足经常引发交通堵塞等等)而不能满足社会需要。因此,恰恰是大桥经济功能的回归使大桥成为一种不可能。

如何理解上述矛盾呢?一种可能的解释是,作为政治意识形态能指的衰落不是意识形态本身的消解,而是一种意识形态的转型,这一过程直接表征着一种意识形态对另一种意识形态的替代冲动,而在当前形成两种意识形态并置的局面。或者直接说,新的经济条件为观察大桥所提供的眼光恰恰仍然是意识形态的。因此,大桥本身的原始交通功能仍然没有得到承认,它们仍然被贬低。

所以,当大桥成为一座平凡的桥时,当它因不堪重负而备受指责的时候,正是它昔日的神圣衬托着今天的平凡,让人真切地感受到它的衰落绝不是一种自然的规律——一种任何人或任何物都无法摆脱的生命周期的更替,而是社会结构变迁的结果。这样看,当有专家指出这座桥的质量是何等优秀至少还可以使用70年的时候,与其说是为南京长江大桥辩护,倒不如说是对人们已经习以为常的“彩虹桥”现象以及日益浮躁的社会的批评 [52] 。也因此,当我们提出对第二类附着物的分析时,关键不是指出诸如广告等物在桥上的出现表征了意识形态的转移。相反,意识形态不可能凭空出现,它只是特定生产关系的自然后果。当它通过物再现出来的时候,一方面这种生产关系的支配地位已经形成,另一方面,更重要的是,在这种生产关系中诞生的物天然地倾向于为它的母体进行辩护。在这一意义上,“衍生物”的扩散无疑强化着新的意识形态,而对大桥历史的贬低和否认恰恰是这种意识形态的效果。所以,当一位网友评论说“个人意见可以拆了重新造了,实在是块鸡肋啊”,关键不在于它确实老了,而是在现代经济中成为一块“鸡肋”。这样,另一位网友的评论便是这种意见的最好注解之一,他说“太老了,没有上海的南浦、杨浦大桥好看”。 [53]

三之三:漂移中的地标:回到南京

不管出于什么理由,南京人至今守护着这座桥;也无论如何,大桥地方化为南京的地标。就如在中国大地发生的,社会主义地方化(著名的南街村和华西村)。然而,作为南京地标之一,无论其是官方定义的“四十八景之一”,还是民间理解活博物馆,在今天,它同样难以确立自己的位置。这既与南京这个空间在时间中的漂浮有关,亦与桥这种在今日时空中的际遇有关。生在南京,大桥之美学便受这两种局势纠缠。

大桥上的涂鸦(摄于2003年)

在南京这个地方,清以降,特别是近代,中国的苦难塑造了其独特的“前朝旧事”和“劫后山河”意象,并构成其文化再现的核心,至今不辍。这种意象本身支配了关于南京地标的认知,使得它在文化叙事中始终缺乏统一的地标概念,而只是体现一种(模糊的)整体景观的性质,缺乏易辨识出的西方式的普罗斯特的“尖塔”。 [54]

不过现在,人们似乎越来越需要那样一个“尖塔”来推销自己的城市,例如上海的外滩和东方明珠电视塔。在识别南京的“尖塔”时,或许会有人首推秦淮人家。尽管在很长时间里,因为其风月历史与社会主义不合,那片属于它的空间被废弃了,任由它在工业化进程中渐成南京的龙须沟,但近年来又成香饽饽了。作为一个空间,重建的秦淮人家固然有其独特的价值,但不在于文化和历史而在于商业,就前者来说,它是赝品中的赝品:既不是老东西,承载的亦非具有本真性的文化。某种意义上,今天的它是俞平伯那一辈婉约派小知在20世纪20年代想象的颠倒版本。有趣的是,俞老年轻时候写的《桨声灯影里的秦淮河》因为文字原因长期以来一直收录于中学语文课本,因此竟成今天多数人想象秦淮人家的蓝本,只是我们在今天仅仅做了些样子而已:桨声、灯影和秦淮河都有了,但文化不复。实际上,这并不是新中国之后的事。1946年,一个叫黄裳的记者便如是讲述:南京有什么“文化”呢?干脆地说一句,我找不到什么。在这“劫”余的首都,民生凋敝,文物荡然。这里有大官的汽车,歌女的惨笑,可是绝对找不出什么文化来。夫子庙成了杂耍场,这已经是“古已如斯”的事了…… [55] 秦淮人家颇有点意外地在今天以这种样子复苏,因其丧失深度“古已如斯”,恐难以胜任南京的地标了。

年龄不及秦淮人家,但绝对深度在近代鲜有匹敌的是中山陵,它无论如何都应该成为南京的地标。略有遗憾的是,南京也没有懂得呵护它。一是把它孤立起来了,而它本来应该与整个中山大道(从中山码头到中山陵)联在一起的。这本来是在中国城市史上绝难找到第二条的金带——近代记忆和象征的样本。二是那种东家的态度不对,本来我们是护陵人,现在它成为我们的生财之道了。这个地标是被糟蹋了。

在南京这块地上,似乎还能找出许多备选的“尖塔”,明孝陵、雨花台,甚至新建的那个历史上“有记无楼”的阅江楼等等,但它们面临的问题绝不会比秦淮人家和中山陵少。南京长江大桥如何呢?我们已经叙述了它的故事,同样流失了。

但是,中山陵和南京长江大桥的流失,是真正让人遗憾的事。因为,它们不只是南京的,而且就是中国的。对于南京来说,特殊之处在于,它们二者恰恰可以改变南京那种不知何时开始的忧郁意象之支撑。

一种压抑的、病态的美,似乎构成南京意象的主线。这是从何时开始的,不得而知,确知的,杜牧《江南春》关于“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的吟唱便透出那种惆怅。至于李煜的《虞美人》,因为其经历注释,南京之“废都”意象便牢牢地扎根于文人们的心头。“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕阑玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”明之后,惆怅与失落像阴影一样牢牢地投射在南京古迹之上,明朝亡国、清末太平天国之血、民国时期日寇屠城……在明末清初的余怀那里,“愁”、“哭”、“可怜”、“奈何”、“惘然”、“泪”、“夜凄凄”、“恨悠悠”便成为金陵古迹引发的全部情丝。例如石头城,“西望石头城可怜,降旗犹见水连天。百年春草无情绿,夜深野鸟秋郊哭。”而他对乌衣巷的描述,“年年花发旧乌衣,燕子于今归未归。南渡衣冠犹自可,荆棘铜驼愁杀我”,与刘禹锡“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”名句对比,情感犹为强烈。余怀是清初知识分子,亡国之痛时时地袭击着他,金陵的一草一水因此都成为残败的迹象。至近代,知识分子对南京那种“幽幽的古味”的流连,多为报国无门与风花雪月这两种状态的奇怪结合。朱自清的《南京》一文描述了这一点,“逛南京像逛古董铺子,到处都有些时代侵蚀的遗痕。你可摩挲,可以凭吊,可以悠然遐想;想到六朝的兴废,王谢的风流,秦淮的艳迹”。 [56]

既有的崇高消蚀之后,我们是否还在寻找崇高的东西?这是我的疑问。我不是试图给这个问题一个答案,而是把这个疑问挂到大桥身上。作为一个地标,南京长江大桥的意象变迁直接提出了这个问题。

南京长江大桥的诞生,如前所述,代表着征服自然和历史的双重姿态。这种姿态恰恰是饱受屈辱的中国重新追求自身现代性过程中必须完成且最终完成的东西。在这一意义上,南京长江大桥是中国现代性的象征,它不应该受到时间的规训。也正是在这一意义上,它与法国的埃菲尔铁塔具有相同的结果。后者并不征服什么,它只是表征征服姿态,因此超越了时间。中国需要一座实实在在的桥,中国人也需要超越先前的历史,历史语境造成这一独特的情势,产生了大桥。大桥便是平躺着的高塔。

埃菲尔铁塔的崇高与秀美,依赖于纯粹的形式,这种形式取消了任何具体的功能,而使铁塔本身占据了符号的零度。由此,铁塔占据了绝对的高度。作为塔,南京长江大桥之崇高,不在于其形式,而在于其内容。并且,就其内容来说,它亦不依赖于自身的长度或高度,而依赖于长江宽度和深度所造成的建桥难度,依赖于中国跨越近代起点各种历史情境造成的实现自身现代性的难度。

我们有理由把目光投射到像大桥这样的建筑身上。因为,可能正是凝结在它们身上的那种记忆将继续支撑起中国的未来。也由于这一原因,对大桥这样的地标之探险格外令人焦虑:厚重的历史正一片一片地剥去,或者更严格地说,正一片一片地重新包装,在新包装出来的景观中,弥漫着竞争力的神话。这是旨在创造历史的神话,但与那种正在创造的历史与生活并没有多少关联。

后记

作为一个南京人,有两年时间(1993-1995),我几乎每天都乘车经过大桥。感谢桥,因为它,我感觉自己并没有脱离南京。在南京这块地方,尽管大桥弥合了长江天堑,但它却始终没有弥合南京人心头上的天堑,江北的浦口始终被视为另一个地方,就是像曾经浦东对上海的那种关系。当然,我也有点怨恨它,因为它,南京大学才被政府“骗”到鬼城一样的高新区(在很长时间里,晚上是没有人的),而大学可能有更好的新校区选址(2006年后,南京大学果真另择校址,并在2009年投入使用)。当然,我更同情它,车水马龙,渐渐地成为南京最堵的路段,也成为南京交通信息重复频率最高的地名,成为人们抱怨最多的地方。虽然二桥、三桥和过江隧道都开通了,但情况没有丝毫的改变。与此同时,在全国,逐渐形成一种要废掉它的声音,甚至还很激烈。当然,这又使得许多南京人开始捍卫大桥。当大桥以如此方式重新占据南京人生活的焦点位置,变成南京日常中的日常,以至于南京人自己也忘记了:它本不属于南京,也不是一座仅仅用于交通功能的桥。

因为与它同龄之故,这样一个物事的命运,似乎特别吸引我的注意力。作为人,我们这一代并没有像大桥那样把前17年的历史直接内化到自己身上,但却与它一样背负着新中国的梦想。在现代化大道上,我们已经换车了(比方说,从东风125式拖拉机变成了6缸大众汽车),即便真的拆掉这座桥也没什么,但它为什么如此令南京人爱恨交织?从2003年开始,我便陆陆续续地关注大桥,并写过一篇讨论其符号意义的论文(其主体已经融进了本文)。胡恒兄是做建筑研究的,他一直鼓励甚至诱惑我研究下去。这倒成了我的一个心病,因为我确实找不到恰当的叙述方式。今年的国庆长假,我再次来到大桥。在南堡的观景台上,车辆经过产生的那种轻微晃动让我产生了非常独特的感觉,那一刻,我真的很想跳下大桥。不是因为拥抱大地的浪漫主义冲动,而是那一刻的感觉如此的自然,几天前,我经历了或许余生亦不会更甚的心理危机。在大桥之上,像大桥那样注视周围世界,把目光伸向尽头的时候,我的心情突然释然。大桥符号已经被从笔记本、粮票、奖状以及其他各种物件上抹去了,它在今天顶着抱怨甚至拖着皮外伤,然而它就是这样把自己奉献给了南京、中国,注视着它们的生长。或许,有人会指责这种描述是一种传统文人的想象。是的,但空间不正是因为我们的情感投注而散发出它的灵性吗?如果不再需要这种想象,我们是否还能谈论灵性的空间?当我在观景台上以大桥的视角注视世界的时候,我也明白:不可能像巴特审视埃菲尔铁塔那样来审视大桥,更不可能以零度写作的方式来叙述它。大桥是充盈的,这篇对它的叙述亦是一个与零度写作相反的充盈写作凝结而成的文本,我试图用自己内心深处的那一滴泪来温暖大桥。

胡大平:南京大学哲学系教授

朱涛 大跃进中的人民大会堂

庆典(广场)

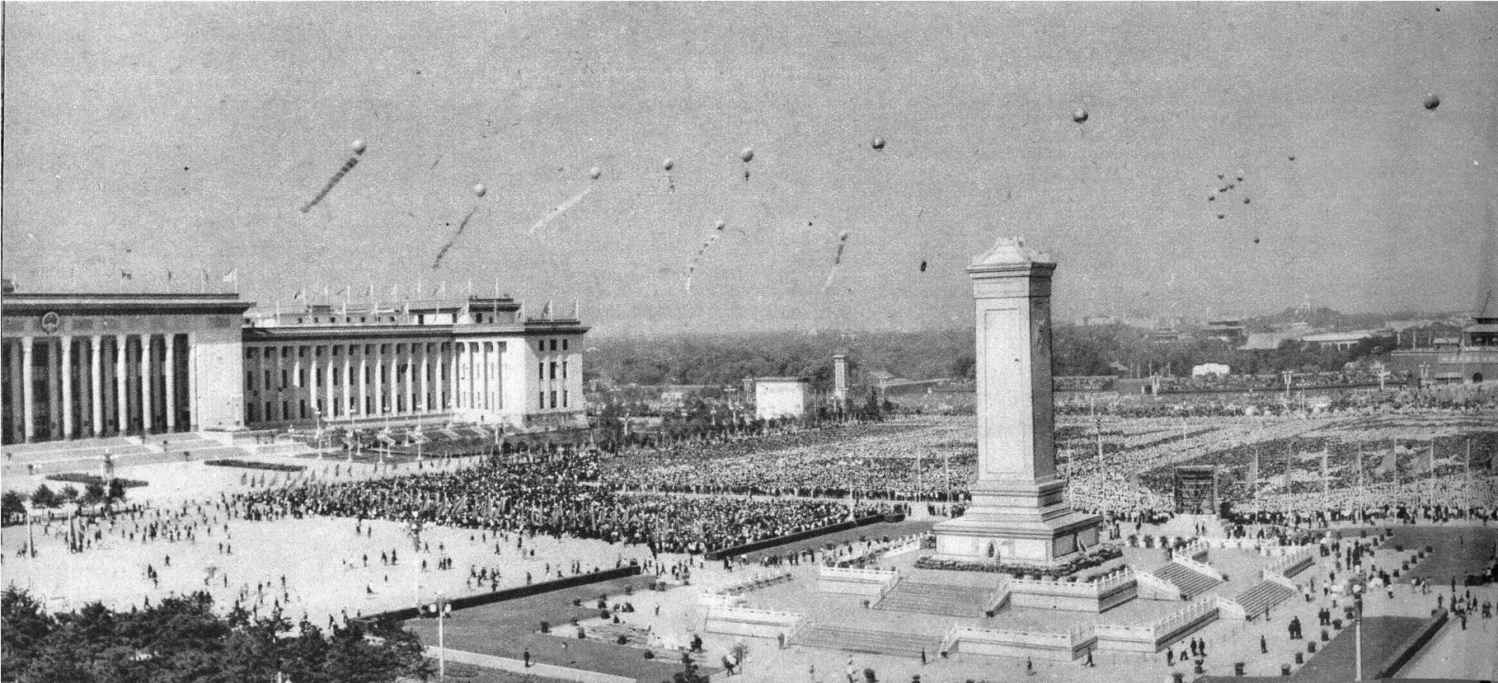

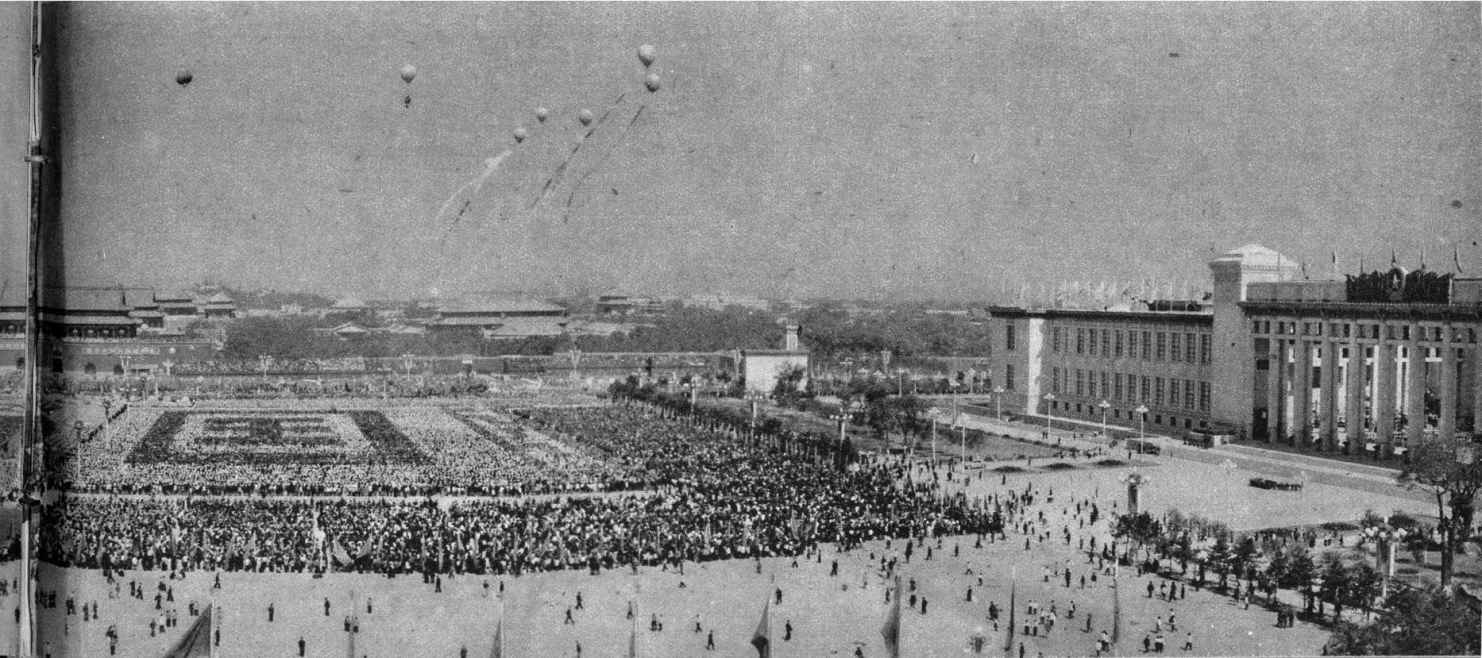

1959年10月1日上午10时,中华人民共和国建国十周年庆典在北京天安门广场开始。首都70万人参加了典礼,这是新中国成立以来规模最大的一次。(图1-4)

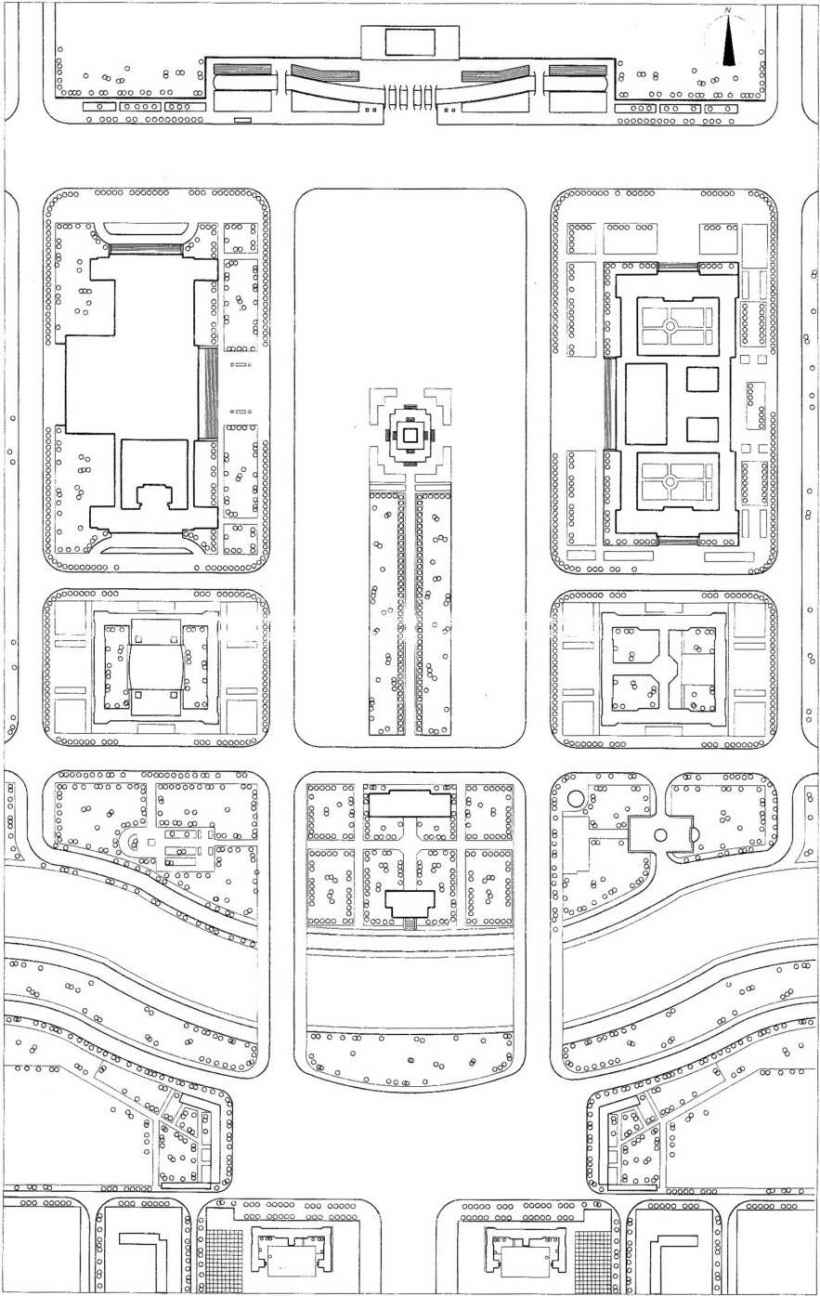

为了在空间上配合这次庆典,中共中央在1958年8月决定要进行天安门广场改建和在北京建设“国庆十大工程”,两组工程同时于1958年11月开工。经过10个多月的超常努力,1959年8月底完成改建的天安门广场,比之前扩大了两倍半,东西宽500米,南北长880米,总面积达44公顷。广场中央矗立的是人民英雄纪念碑,于1952年8月动工,1958年4月完工,是在有着近700年历史的北京南北中轴线上新添加的政治地标。广场的东、西侧近乎对称地坐落着同于1959年8月底落成的中国革命历史博物馆和人民大会堂,是“国庆十大工程”中最显要的两座。它们与英雄纪念碑一道,更加强了北京城传统的南北中轴线的格局。

与北京南北纵向轴线相垂直,东西长安街被规划为北京的东西向横轴,加以打通、拓宽和延伸。长安街在天安门广场处宽达180米。按军方的要求,道路中心不设任何绿化隔离带,呈 “一块板”形式。路面上实现“无轨无线”—— 公共汽车取代了有轨电车,所有架空电线全被改装入地下管线。路面上不但考虑了日常车行,还能经受60吨坦克行驶,甚至可作战时飞机起降跑道和直升机自由降落场地。 [57]

传统的控制城市、建筑空间布局的南北中轴线,与现代的 “动线”——东西长安街交通干线相交的地方,就是天安门广场。这种布局赋予了天安门广场无与伦比的空间地位,它成为北京乃至全中国的“几何中心”。1959年国庆典礼就是在这样的空间设置中展开。(图2、图3)

10月1日上午9时50分,毛泽东、刘少奇陪同苏共中央总书记赫鲁晓夫一道登上天安门城楼,紧随其后的是周恩来、朱德等党和国家领导人,以及胡志明、金日成等来自10多个社会主义国家领导人和60多个国外共产党的领导人。天安门城楼两边观礼台上也站满了各国家、政府的来宾。

10时整,北京市委书记、市长彭真宣布庆典开始。国歌奏响,五星红旗升起,礼炮轰鸣,400名少先队员向人民英雄纪念碑献花,几十万人肃立在广场、街道、观礼台和城楼上,敬视着盛大典礼的展开。

首先是阅兵式。新上任的国防部长林彪,刚在9月取代了因“庐山会议”向毛泽东进言而被罢免的彭德怀,在阅兵总指挥杨勇上将的陪同下,乘车在天安门广场南侧和东长安街检阅了中国人民解放军陆海空各部队。随后,林彪登上天安门城楼检阅台,向三军发布《中华人民共和国国防部命令》。该命令要求全军指战员“以马克思列宁主义武装自己的头脑,认真学习毛泽东同志的著作”。在宣读命令时,林彪前后高呼了八次“万岁”,每一次都能引起“地动山摇般的应和”。最后,林彪振臂高呼:“总路线万岁!大跃进万岁!人民公社万岁!”。 顿时,“人们激越的欢呼声响彻云霄”。 [58]

分列式开始了。陆海空三军15个徒步方队、14个车辆方队和6个空中梯队,共计11018人,仅用58分钟,从天安门城楼前和天安门广场上空经过,接受了检阅。(图1)多年以后,当时任第一徒步方队的主护旗手张太恒回忆到:当他擎着“ 八一”军旗,引领着方队沿长安街由东向西推进,在与天安门广场南北中轴线相交的瞬间,随着一声嘹亮的“向右——看”的口令,他感到的是“一腔热血顿时在全身奔涌”。 [59]

之后是首都70万群众大游行。仪仗队抬着巨幅标语、花篮、国徽(前面摆着10个寿桃,寿桃周围环绕着160名手持鲜花的女同志),以及记载着钢、煤、粮、棉10年来跃进的数字、图表和模型。人民大会堂的建筑模型,作为建筑业大跃进的光辉典范,也跻身其中。大跃进的两大主题——人民公社和大炼钢铁——显得尤其醒目:农民乐队用唢呐、笙等吹奏着“社会主义好”,背景声则是排浪般的欢呼“人民公社万岁!”;钢铁工人则环绕着大型高炉、平炉、电炉、转炉和一组小高炉欢呼前进,高炉旁的烟囱里还喷出阵阵烟雾……(图4) 大跃进的历史研究长期以来在国内被视为禁忌。直到最近,经过一批学者的努力,这段意义重大的历史才开始被一点点揭示出来。到目前为止,研究成果多集中在政治、经济、社会史领域中。本文尝试开启一个新角度——以空间,特别是城市空间的角度来读解那段历史。更确切地说,本文尝试以1959年北京十大国庆工程中的中心项目——人民大会堂为案例,通过对该项目的立项、设计、施工和艺术再现等环节的考察,探究建筑在那个特定时代中所扮演的角色,以及建筑与政治、经济、社会组织、人之间的关系。

图1 1959年10月1日建国十周年庆典的北京天安门广场

“万”字情结

人民大会堂,原称人大礼堂,其中心功能是为全国人民代表大会提供开会场所。1954年出席首届人代会的代表仅1226人,以后各届人大会代表均在3000人左右,外加列席人员约3000人,总人数在6000人左右。那么,人民大会堂中的会议礼堂为何要修成“万人大礼堂”?

王军的《城记》给了一个解读:就因为毛泽东喜欢“万”字。 [60] “万” 字在汉语中不一定指代一个具体数字,它常被用来以一种抽象意义形容数目之巨。的确,毛泽东将这个汉语传统发扬光大,可说是到了无以复加的程度——他诗词中对“万”字的运用,俯拾皆是:看万山红遍,万里雪飘,万类霜天竞自由,万木霜天红烂漫,万里长江横渡,万户萧疏鬼唱歌,万花纷谢一时稀,万方乐奏有于阗,万丈长缨要把鲲鹏缚,万里风焰照天烧……

“万人大会堂” 情结其实在毛泽东心中存在已久。早在20世纪40年代中的延安时期,毛泽东就曾站在可容纳千人,砖木混合结构,显得简陋的延安中央大礼堂里,立下宏愿:将来革命胜利了,一定要建一个万人大礼堂,使党的领导人能够和群众一起共商国家大事。新中国成立不久,毛泽东站在天安门城楼上俯瞰天安门广场时,又提出了建一座万人大礼堂的想法。在第一个五年计划期间,毛泽东还问过当时的建筑工程部部长刘秀峰,完全以自己的力量,能否修起一座万人大会堂? [61] 通常用来抽象地形容数目之巨的“万”字,在毛泽东心目中,可以轻易转化为一项具体的建筑指标,而使这一指标在人间得以实现的,还是靠他在1958年发起的大跃进运动。

图2 1958年天安门广场改造规划平面图

自1955年年底开始,毛泽东就频繁讲话,批判经济建设中“右倾保守”思想,鼓动快速搞建设。1957年年底,第一个五年计划提前完成,沉浸在喜悦中的毛泽东更是不断高调发言,抨击党和政府中的“反冒进”思潮,一心一意要把“革命和建设搞得快一点” [62] ,要赶英超美。1958年3月,中共中央在成都召开工作会议,主题是继续批评“反冒进”的务实思想,为实现国民经济的跃进鼓劲,为形成毛泽东的总路线统一思想。 会议上,“气若长虹,势若破竹” [63] 的毛泽东在谈到北京城改建时,明确提出要在北京建万人大礼堂。

1958年5月在北京召开的八大二次会议做出决议:一致同意党中央将毛泽东提出的“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”作为总路线,统一了经济建设的指导思想。至此,大跃进全面发动,各级官员们开始抢着制定狂热的建设指标。

8月,中共中央召开北戴河政治局扩大会议,紧急动员各层领导,通过决议,要在钢铁产量上,“号召全党和全国人民用最大的努力,为在1958年生产1070万吨,即比1957年的产量535万吨增加一倍而奋斗”。 [64] 在农业上,通过大搞人民公社,加快社会主义建设的速度,于是——“共产主义在我国的实现,已经不是什么遥远将来的事情了。”此外,为庆祝建国十周年,北戴河会议还决定要在北京兴建一批包括万人大礼堂在内的重大建筑工程,同时改建天安门广场。针对天安门广场的改建,毛泽东认为要反映出我国历史悠久、地大物博、人口众多的特点,要庄严宏伟,气魄要大,要成为能容纳100万人集会,世界上最大的广场。万人大会堂,百万人广场,外加一系列超大建筑项目,所有工程要在1959年国庆节前竣工。

设计总动员

1958年9月5日,北京市委书记处书记、副市长万里在市政府召开会议,传达中央关于筹备庆祝建国十周年的通知,要求在建国十周年到来之前修好大会堂、革命博物馆、历史博物馆、国家剧院、军事博物馆、科技馆、艺术展览馆、民族文化宫、农业展览馆,加上原有的工业展览馆(即北京展览馆)共十大公共建筑, [65] 另在玉渊潭附近建十几幢别墅式宾馆。会议认为:时间十分紧迫,设计工作是关键。会议决定马上召开设计人员动员大会,发动大家献计献策,以尽早提出设计方案。为了集思广益,还决定由市人民委员会和中国建筑学会联名发出电报,邀请全国各省市著名建筑专家来京参加国庆工程的设计工作。与此同时,建工局和市政工程局,要加紧准备建筑材料、施工机械,组织施工队伍,力争10月份—一个月后—破土动工。

9月6日,北京市规划局兼设计院院长冯佩之向规划局传达这次会议精神。规划局随即开始为十大工程选址,特别是着重做了大会堂和革命博物馆、历史博物馆在天安门广场两侧的设计规划。

9月7日,北京市建筑学会副理事长、党组书记沈勃和中国建筑学会秘书长汪季琦商定了邀请各地专家的名单,经万里同意后,向16个省、市、自治区的专家发出了电报。

9月8日,万里在中央电影院(现北京音乐厅)对北京的设计、施工单位的专家1000多人做了“北京市国庆工程动员大会”报告。

报告中,万里首先阐明建设国庆工程的目的是“反映建国十年来的工农业生产和各个方面建设取得的巨大成就,检验社会主义中国已经达到的生产力水平。不是有人不相信我们能建设现代化的国家吗,老认为我们这也不行那也不行吗?我们一定要争这口气,用行动和事实做出回答”。

万里还特别强调“十年大庆,将邀请数千外宾和华侨来参加,不但社会主义国家要来人,许多资本主义国家也会来人”。

万里激励建筑师:“现在的设计建筑,不能连蒋介石、清朝皇帝时代的都不如。我们一定要超过我们的老祖宗,做出无愧于世界先进水平的好的设计来。”

万里号召建筑和施工专家们明确目标:“高质量、高艺术水平、高速度地完成任务。高质量就是要有上乘的设计、施工质量,到世纪末以至下个世纪都用得上看得过;高水平就是要在条件许可情况下做到庄重典雅、美观大方;高速度就是用最短时间完成工程建设。”“总之”,万里援引毛泽东的总路线为国庆工程的方针,“要做到多快好省”。

在创作思想上,万里似乎清楚:建筑师们在经历了1955年的反复古、反浪费运动,1956年的“百家争鸣”,再加上1957年的反右派斗争,已经噤若寒蝉,不知道什么才是“政治正确”的建筑风格,于是他鼓励道:“在设计中大家要敢想、敢干,百花齐放,百家争鸣。过去曾经反对浪费,也反对过一阵大屋顶,因此形成了一些条条框框,我看这些框框可以打破,如果认为琉璃瓦大屋顶能搞出高度艺术水准就可以尝试搞大屋顶;如果有其他更好的形式,就应当去创造新的更好的形式。总之,要讲究美观,大胆创新,不拘一格。”

图3 1959年10月1日的建国十周年庆典的天安门广场

图4 建国十周年庆典的天安门广场

万里还谈了一下“美的标准”:“我们讲美观,它的标准不应是洋标准而是中国的标准,既要有现代的特色,更要有中国的民族形式、民族风格。在天安门前的建筑,应该与天安门相协调,必须要花的钱还是要花,要搞出好的建筑形式来,使六亿人民满意。”

紧接着,万里又补充:“同时还要注意节约,不能浪费。实际上,有许多事例可以说明,搞得好的不一定就多花钱,多花钱的也不一定就搞得好,这里面有辩证法。”

在设计工作方式上,万里号召建筑师们“发扬集体主义精神,搞好共产主义大协作……中国的知识分子是有才华的,他们有很强的爱国心和民族自豪感。我希望建筑师们对国庆工程的设计不是为个人出名,而是为六亿人民,出六亿人之名。因为这些建筑代表着六亿人民,而我们个人只是六亿分之一。” [66]

集体创作

万里报告后,大会立即向在场的设计单位分发各项国庆工程的规划位置图和设计资料。各设计单位又马上回去向本单位职工作传达动员,开始组织技术尖子进行方案设计。当时参加国庆工程方案设计的单位共有34个。

各省、市、自治区领导收到设计邀请的电报,极为重视。如江苏省副省长于9日晚亲自约见杨廷宝(中国建筑学会副理事长、南京工学院建筑系主任)、江一麟(南京市设计院副院长),并代为买好第二天早晨的机票,送他们飞往北京。本来邀请20多位专家,实到有30多人。大家于9月10日晚,在北京和平宾馆汇齐。冯佩之和沈勃于当晚赶到宾馆,传达任务,要求大家在五天之内出第一稿方案,还请北京市建筑设计院为他们搬来了画板和画架。“专家们听了传达以后,十分兴奋。有些专家当晚就行动起来。” [67]

与国际通行的封闭式建筑设计竞赛,以保证个人创作版权不受侵犯的做法不同,国庆工程采取了一种非常独特的方式:所有参赛者以个人或小组为单位参加方案设计,分阶段限期交卷。经领导审阅,或在领导主持下,大家一起讨论、分析、评比,相互学习,取长补短,在意见汇总后再进入下一轮创作。如此一轮轮下去,经过审议、归纳、修改,逐步集中,“博采众长”,期望方案设计能在“最理想的阶段”达到“最佳效果”。这一方式,有人称之为“半开放式的集体创作方案竞赛”。 [68]

为了开拓思路,十大工程设计“标书”只列项目名称、规模和规划位置图,不提具体功能要求,不发计划任务书,一切由作者自定。天安门广场上的项目,暂提有革命、历史博物馆和人民大会堂两种建设要求,二者只给出面积限额,并无具体内容要求,也没有明确规定广场规模和建筑用地范围。

9月15日,专家到京五天后,第一轮方案稿如期完成,上报市委审查。市委领导们认为方案不够理想,但没提任何具体意见,只要求“进一步解放思想”,搞好设计。

第二轮设计开始了,外地专家纷纷打电报给自己省市,调来年轻助手帮忙。9月20日,又是五天后,第二稿方案共一百多张图纸在北京规划局的五楼展出(方案包括大会堂、革命、历史博物馆和国家剧院)。各专家前往座谈,提意见,接着又开始了第三稿方案设计。这次,除北京各设计单位进一步做各设计方案外,和平宾馆的专家被分为三组:梁思成(中国建筑学会副理事长、清华大学建筑系主任)牵头作革命、历史博物馆方案设计;杨廷宝牵头作大会堂;赵琛(华东工业设计院副院长)和陈植(上海市设计院院长)牵头做国家剧院。

“这些专家从来没有设计过规模如此宏伟的建筑物”,经多次努力,三稿提出的方案“仍是老一套的居多。加上老专家们不好意思互相提意见,因此设计工作进展不快”。 [69] 9月26日,刘仁(北京市委第二书记)和万里约请中宣部副部长周扬和文化部党组书记、副部长钱俊瑞到市委协助审查三稿方案。大家看后认为“设计思想还不够新”,需要更广泛地发动群众进行创作。市委、市人委还做出决定,由冯佩之、沈勃、金瓯卜、李正冠、刘小石五人组成领导小组,领导国庆工程设计工作。 [70]

方案定不下来,其他一切工作都无法展开,各方领导都很着急。周恩来得知后,指示发动群众的范围再广些,让年轻人也参加到方案设计中。刘仁当晚就到清华大学,要求校党委组织青年教师和学生参加设计竞赛。同是当晚,北京市规划局局长、兼北京建筑设计院院长冯佩之也在局里动员,号召所有建筑师都积极参赛。

新老建筑师相互促进,各展所长,只用了三天,就完成了第四稿设计方案。在研讨中,大家争论最多的是两类问题:大会堂与天安门广场的总体空间规划和建筑风格问题,比如:大会堂的位置是在天安门广场南端正阳门的部位,还是在广场西侧?大会堂的高度是否可以超过天安门?人民英雄纪念碑左右,即天安门广场东西两侧到底是摆两个建筑物还是四个?如果大会堂和革命、历史博物馆各摆在广场东西两侧,它们之间距离,即将来天安门广场的宽度是350米、400米,还是500米?大会堂要不要大屋顶?

彭真听取了北京市规划委员会的汇报,作了发言。他要求大会堂的设计,要同天安门、故宫、正阳门、前门相统一和协调,继承和发扬我国的建筑风格和传统,同时吸收古今中外一切好的东西。他还给大家上了一堂建筑与阶级的课:在封建时代,皇帝搞的建筑,体现他的“唯我独尊”。在资本主义国家,资本家搞的建筑,大部分采用拜物教的建筑手法。我们社会主义祖国的首都的大会堂设计思想要体现“以人民为主”、“物为人用”、“为人民服务”的思想,要使工人、农民一进大会堂,不仅感觉到庄严雄伟,同时也感觉到自己就是建筑物的主人,不能使人走进大会堂像是走进故宫那样有压抑之感。 那么如何才能设计好呢?他说——还是那句大家都在吟诵的口号——“贯彻党的群众路线,从群众中来,到群众中去,集思广益”。

针对专家中尚有人对如此庞大的建筑规模的必要性感到怀疑,彭真展开了理性化表述:“我们不能只知道盖物质生产工厂,不知道盖政治工厂。万人礼堂就是一座政治工厂。试想一下,我们开会,讨论问题,如果一次能倾听一万人的意见,一次能把党的方针政策对一万人讲清楚,贯彻下去,能够产生多么大的物质力量呀,这不是几千万块钱可以相比的。” [71]

最后,彭真主持,做出几点明确决策:

大会堂的位置选在西侧,包括宴会厅、会议室等辅助设施;

大会堂的高度可以超过天安门,但要注意协调;

大会堂和革命、历史博物馆距离定为500米;

纪念碑左右各摆一个建筑;

在形式上要尽量发挥大家的创造性,最后由周总理审定。

专家们在此基础上又做了第五稿方案。在讨论中,又冒出三个问题——关于中轴线对称、对位的问题:大会堂正门中心是否正对英雄纪念碑的中心?宴会厅的位置在万人礼堂的南边,还是翻到北边?大会堂和革命、历史博物馆是否在纪念碑两边完全对称?

刘仁和市委其他领导研究后决定:大会堂和革命、历史博物馆面向广场的正门,一定要避开纪念碑轴线,以保证广场开朗的气派和各建筑门前开敞的视野——“活人不对死人”,其他问题可发动建筑师们进一步研究。于是大家又做了第六稿方案。

10月6日,设计领导小组将第六稿方案送到周恩来总理办公室汇报。周提了一些具体意见,比如他指着张镈的大屋顶方案,说可用作美术馆的建筑形式;革命、历史博物馆可以和大会堂基本对称,但建筑面积要小些,做成一虚一实;为保证大礼堂看得好、听得好,他还用铅笔画了一个近似马蹄形平面,让大家研究一下。

周总理初审后,设计领导小组立刻组织建筑师们于10月9日完成第七稿。万里将第七稿中较有特色的八个方案,制成照片,发向全国27个省、自治区及各大城市的建筑专家,征求意见。等各地意见收拢回来,轰轰烈烈的群众集体创作进入了最后的“集中阶段”:设计领导小组请清华大学、北京市建筑设计院和北京市规划局三家,在发往全国的八个方案的基础上,再各自做一个综合方案,以供中央定夺。至此,住在和平宾馆的来京专家们开始陆续返回各地。在整个设计竞赛过程中,形形色色的“群众建筑师”们对各项国庆工程提出了400多个方案,其中为大会堂共提出平面方案84份,立面方案189份。

“新风格”的成长

将设计过程和结果分为平面、立面两部分进行探讨和展现,本身就反映出当时中国建筑师的主导观念:平面用来探索合理的功能布局,并遵从一整套构图法则(对称、比例等),立面则用来表达某种建筑风格。在相当程度上,二者之间可以分开考虑。同一个建筑平面可以在立面上外裹不同种类的风格外衣,或者,同一个立面,同一套建筑风格外衣内部可以装有不同的平面布置。值得一提的是,从现在能看到的当时设计竞赛的资料中,除了各种平面图和反映立面的透视图外,没有一张反映建筑三维空间构成的剖面构思图,也没有20世纪20-30年代起,欧洲现代主义建筑师开始热衷的一些非古典的空间表现形式,如轴测图等。 [72]

总平面布置

总平面规划担负着多重任务:对天安门广场的改建规划,对广场周边的革命、历史博物馆、人大会堂,以及其他可能建筑项目的总体规划。在众多方案中,构思可分为三类:

四栋式:在纪念碑东西两侧对称地布置四栋建筑,国家剧院(北部)和革命博物馆(南部)在东侧,大会堂(北部)和历史博物馆在西侧。不同方案对建筑物的体量朝向和对天安门广场的围合方式略有不同(图5、图6)。

五栋式:与第一类方案近似,在纪念碑东西两侧对称地布置四栋建筑,但不同的是,大会堂作为第五栋建筑,位于天安门广场南端,取代现有的前门楼和箭楼(图7)。

两栋式:在纪念碑东西两侧对称地分布两栋建筑:革命、历史博物馆(二者合为一栋建筑)和大会堂(图8-12)。

北京工业建筑设计院戴念慈等设计的方案,可说介于第一和三类之间:在纪念碑北部的东西两侧布置四栋建筑:东侧为革命、历史博物馆(北部)和国家剧院(南部),西侧为大会堂(北部)和青少年宫(南部)。每一侧的两栋建筑在体量上都一大一小,中间以廊道联成一个建筑整体,形成连续的围合广场的东西边界(图9)。在这类总图中,最具特色的是东北工业建筑设计院的毛梓尧等设计的方案:以纪念碑东西向轴线为界,纪念碑以北为硬质地面广场,东西两侧对称地布置革命、历史博物馆和大会堂,而纪念碑东西向轴线南侧则全部是绿化空间,一直南抵正阳门,与护城河绿化带联为一体,成为一个北京心脏地带的“中央公园”(图10)。 该方案恐怕很难满足毛泽东的百万人集会的要求,但毫无疑问,如当初真的照此案实施,今天的天安门广场将会是一个截然不同的公共空间。

在大会堂平面功能布局上,也可分为三类: