评论

胡恒 两次死亡之间

如果沿用一种精神分析的术语,我们可以说,建筑,具有两个生命。一个是生物学层面上的身体存在;一个是符号层面上的意义存在、符号肌质的存在。换句话说,建筑也面临着两次死亡:生理的死亡(物质性毁灭);意义的死亡(它在组成现实的符号秩序中的位置被抹去)。前者是不可逆转的自然规律的体现,建筑肌体的生老病死,和人并无本质不同。后者则由现实的符号秩序——按照斯拉沃热·齐泽克的说法,就是大他者呍所决定。

一般来说,建筑的生理死亡紧随意义死亡而至。当它的符号功能已经不能满足整体的符号秩序的要求的时候,也就是它的社会位置出现危机之时,其生命也就到了尽头。所以,建筑肌体逐渐衰朽所导致的纯粹的生理死亡其实极为罕有。我们常常见到的是,建筑还在颇为结实的情况下就遭拆毁。

建筑改建所依据的逻辑,就存在于建筑的这两次死亡之间:我们认为建筑客体已经经历了第二次死亡(原始功能已丧失),但是它还没到第一次死亡的时间。其生理死亡期限被人为推延。这样,通过物质上的改造,我们就可以赋予它以新的意义生命,身体也由此重获生机。

如果我们再向前走一步的话,就会发现,改建还隐含着另一个完全不同的逻辑,一个专属符号系统的逻辑:改建,是建筑在两次死亡之间被强行施加的某种符号活动。它的对应物不是残破的建筑客体,而是一种莫名的历史性。在场所的初始能量衰竭和物质悬置之间的空隙中,某种历史性存在幽灵般的出现。它必然且无奈地成为其中的填充物。是它,而不是新的功能要求,担保了该场所在现实的符号结构中的位置。这一历史性存在无关于建筑的过去和未来,它是一个笼罩在场地之上的连续、整体的幻象的化身。这一幻象通过建筑徐徐展开,而建筑在执行这一使命的同时,也在暗中破坏着其最后的实现。某些不可预知的意外(比如建筑的过度符号表现)在现实中时时诱发出新的僵局呍功能阻塞、幻象卡壳。

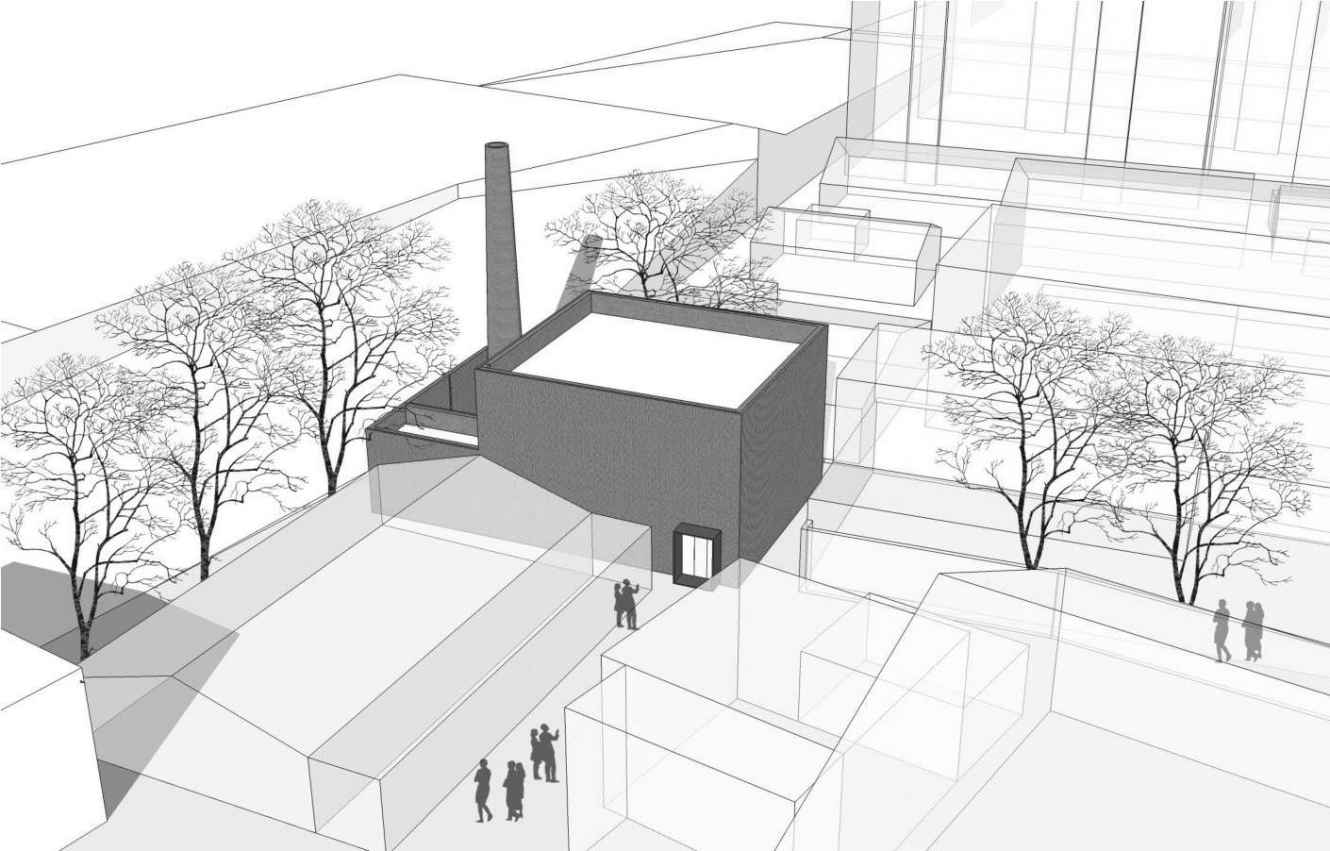

2005年开始策划,2006年基本完工的南京2021艺术区(改扩建工程,现名为“石城现代创意园”),是一个改建的建筑在两次死亡之间完成其各种符号性命运的案例。该场所是一片旧式工业研究机构呍江苏省化工研究所。十数幢高不过三层的低矮建筑在一个重要的市区十字路口(草场门桥)的夹角处团成一个封闭区域。经过时间的洗涤,它逐渐失去了在现实的功能网络中的位置。化工研究所整体搬迁,大部分建筑破旧不堪,整个园区废弃成一个垃圾空间。改扩建的目的是将其原有的功能彻底抽离,转化为一个综合的艺术展览与储藏场所。

总的来说,这一功能转向还是成功的。该地块的强烈城市(南京)特征,在转向中保留了下来呍身处复杂的城市交通枢纽的位置,却有闹市中取其幽静的味道。原本尺度不大的建筑、曲折起伏的小道、偶尔一见的不远处的土山一角,这些相当符合现有的功能设置。按目前的运转情况来看,几个拍卖行、个人工作室、小型博物馆时常组织些非官方的展览,咖啡馆和餐厅也经营尚可。园区内的十几幢小楼各有其角色,唯有最后完成(2007年初)的南画廊一直处于闲置状态。目前正在对其二度装修,将来供签约画家所用。

按照改建的第二个逻辑来看,南画廊可以说是园区整体符号化更新进程中出现的一个偶发性的功能障碍呍本该顺利闭合的整体幻象因为它而卡了壳。我们应该怎样来解释这一不太明显的例外呢?是位置不利吗?这显然不是主要原因。虽然它位置偏僻(改建之前是一个锅炉房),但由于园区里的道路都是曲曲折折,建筑在其中也是半隐半露,所以位置欠佳对其使用影响不大。况且,这一地点是两条道路的交点,在整个地块中起着收尾的作用。

那么,问题出在设计上吗?是否设计失误导致其不敷使用吗?恰恰相反,就设计而言,这是一个力求突破之作呍它和近旁另几个由同一建筑师张雷所设计的改扩建画廊的操作方式大相径庭。在南视觉美术馆、艺事后素美术馆中,设计者用明亮温暖的色调和材料对旧建筑进行重新修饰,建筑焕然一新。而在南画廊里,建筑被施以完全不同的面貌:冰冷、沉默、粗野。不同方式的处理导致了截然不同的结果。这一产生于同一设计者身上的差异,给了我们一个暗示:或许正是因为设计自身的种种有背常规的处理(相对于其他建筑),才使得这个建筑偶然性地成为园区连贯符号链的一个中断环节,一个缺口。

那么,这里,我们需要从设计的角度来分析这一悖谬的形成,进而分析南画廊是如何以一己之力承担起使园区的符号化更新进程停滞下来的悲剧命运(这么说并不过分)。当然,这一命运也从相反的方向证明了设计者和建筑的意义。最终,我们将通过这一小小的灰色房子抵达改建逻辑的核心:幻象、符号死亡、历史性存在、创伤,在此密集地交织在一起。

南画廊鸟瞰效果图

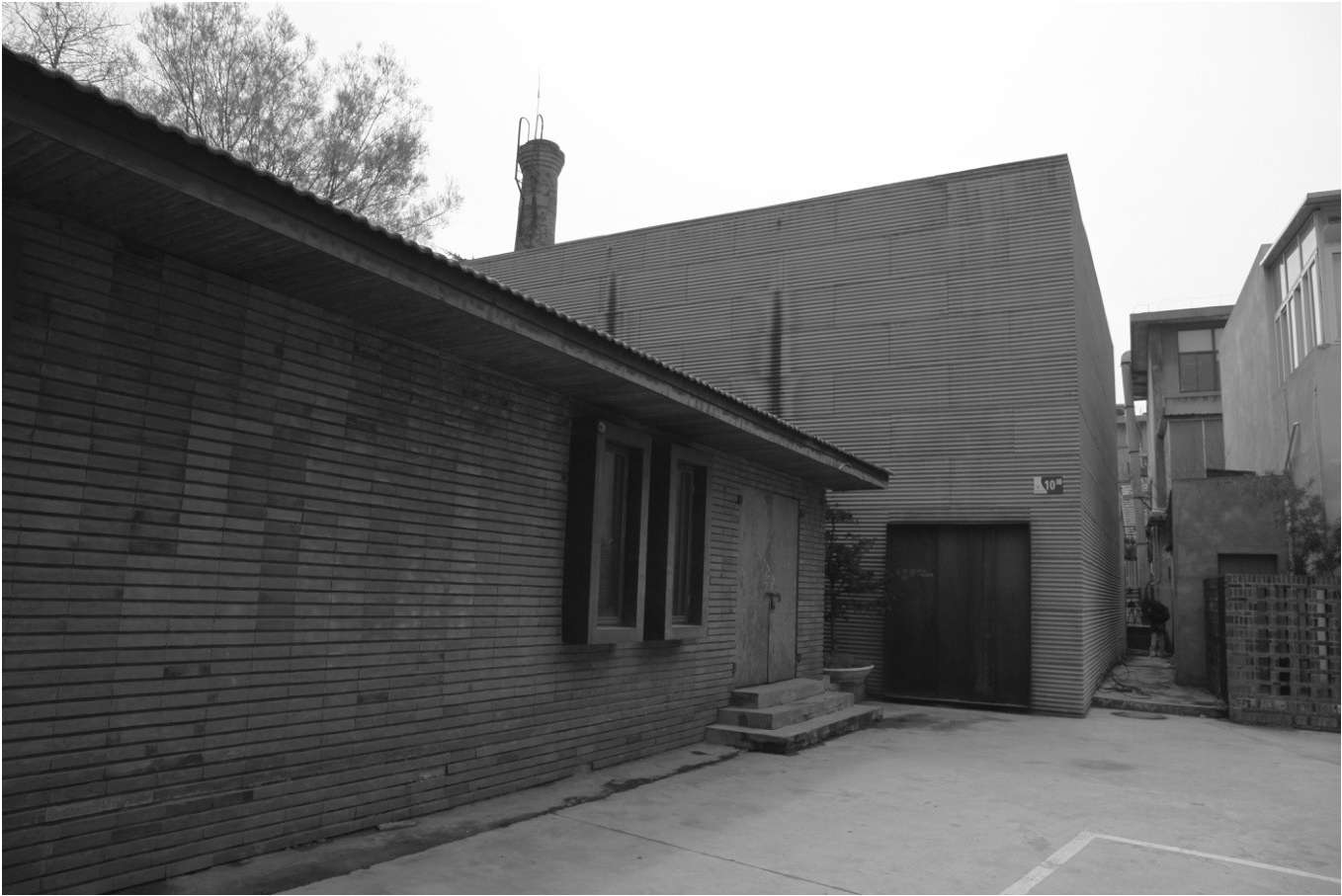

总的来说,张雷的做法保持着一贯的简洁与直接:利用尽可能少的介入手段实现形态更新。介入手段集中在墙体。南画廊的外层覆面采用的是普通的工业用石棉瓦。这一反审美的贴面材料现在已经颇受人注目,使用者不少。不过这里用作包裹表皮,它的临时色彩未免太过明显呍既轻薄又脆弱。尤其时间稍久后,在瓦块的接缝处渗出的点点锈渍,会逐渐破坏掉这一手法本应创造出的逆向唯美效果。这里我们应该注意的是,建筑师在另外几个改扩建项目中,都用上完全不同的斜纹木板条做外贴面。建筑师没有把这种安全的处理手法延续到南画廊,而采用视觉撞击型的工业石棉瓦。这一突忽而来的反常的表现欲颇令人费解。并且,石棉瓦似乎还不能完全满足设计者的这一变轨的冲动。他在主入口处安上了一个三米多高、极其触目的铁门。铁门为三扇,边沿有一圈垂直于墙面40厘米左右的铁门框。门框和石棉瓦表皮、内部空间都无任何过渡,而且厚度偏薄,类似于刀片。现在看来,这一筒型的铁质入口的锈蚀速度比石棉瓦接缝的锈渍蔓延要快得多。两三个月后,这个建筑就像存在了几十年。可以这样说,整个外皮传达出的是一种时间后缩式的视觉暴力,同时,它也确实起到了压缩时间的作用。

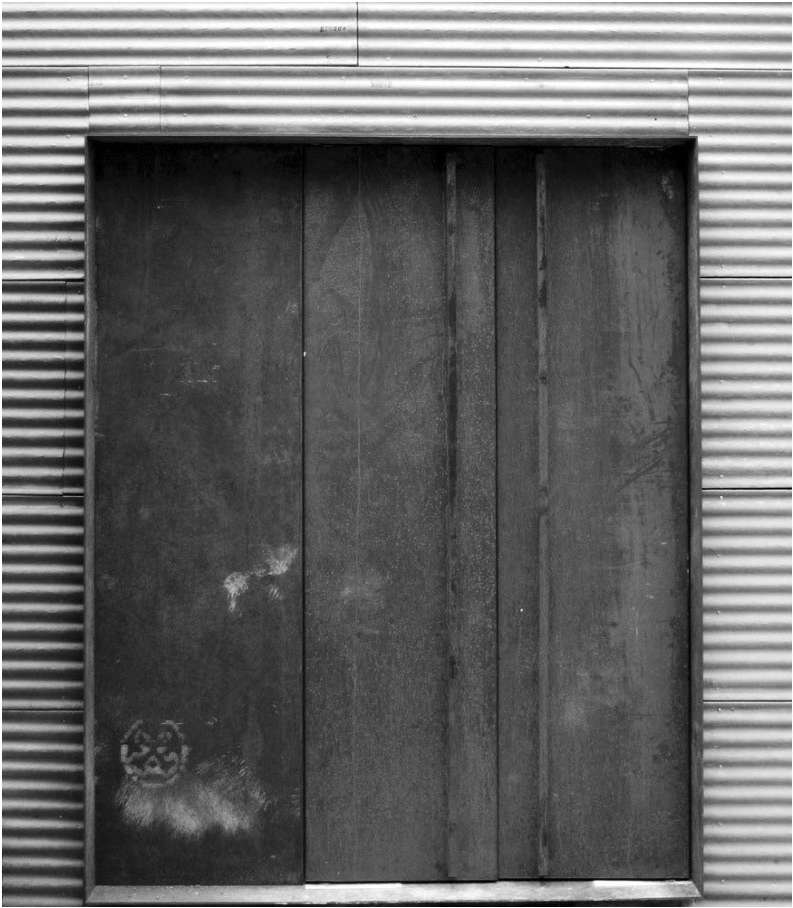

南画廊入口照片

这一反审美手法虽然在整个园区内独具一格,但是作为现代艺术的画廊,却不算如何特别。工业建筑改装为当代艺术的展示空间,无论在国外还是国内,都已成为某种时尚。做法虽千变万化,但基本思路相差无几呍利用废弃工业建筑的超常尺度和沧桑感为当代艺术提供一个非日常生活化,且有别于通常模式的空间氛围。

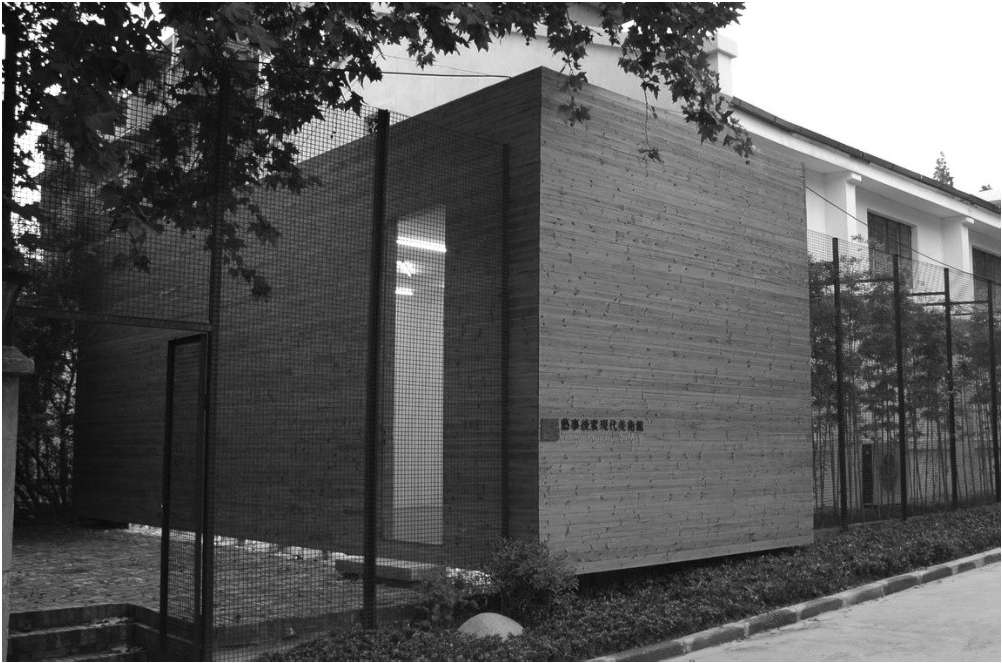

当然,我们可以认为此外皮只是对该设计潮流的一次追逐。但一旦我们将其还原到特定场所,事情就会变得不一样。首先,通过石棉瓦和锈铁门这两种原始材料,南画廊的表皮将该场地的前符号现实的后工业气息挖掘出来。它不动声色地保持了建筑底色的连续性和场景的历史感——这是一个化工研究机构的废墟。这就是它和园区其他的改扩建建筑的表皮手法差别之所在。它们大多沿用了“整旧如旧”标准改建思路,比如不远处的泰国菜馆。它保留了原始砖墙的肌理,经过技术处理,使其具有某种诗意浪漫的怀旧情调。有的建筑也对表皮进行彻底更新,比如与南画廊相邻的观江艺术馆。它在沿路的一面排上密密的一层竹筒。这些做法(一方面是对废墟的审美价值进行再生产,另一方面则收罗新奇的表皮元素强化视觉刺激),看上去无甚关联,实际上却有一个共同点:它们都切断了和场地的原初特征之间的联系。这对保证园区整体幻象的布展无疑是非常有利的。

在这些建筑中,艺事后素美术馆所用的温情系木板外贴最能体现园区改建的整体幻象的需求。原色的木条拼合成墙面温暖宜人,它恰当地将社会结构(符号世界)的断裂所需要填充进来的历史性存在表现出来。它力图表明,这一场所的衰竭是自然循环的一部分。就像暖色木条所暗示的那样,似乎这里只存在第一种死亡慥生理死亡。

所以,石棉瓦和锈铁门这一反视觉手法并非只是简单地为了让某种本来的场所气息得以延续和再生。它真正的作用在于,它让某种难以启齿的东西(死亡驱力)引导着观者在无意间闯入一个禁区。在此,我们触及到了园区改建本该掩盖的原始创伤,也就是关于建筑第二次死亡这一残酷现实的记忆。换句话说,这一遭废弃的场所,不是自然规律的淘汰者,而是符号世界结构变更的牺牲品(2003年化工研究所改制),是现实无法彻底符号化的一个断裂口(由于位置敏感,难以进行正常的高层房产开发),一堆未被消化的剩余物。

设计者直接运用了历史残余物的几块碎片。但这并不是现实本身,因为石棉瓦并非该研究所的产品(它主要研发的是聚合树脂),锈铁门也不是从原地挖出来慥它经过设计,有着比例尺度的考虑,甚至还嵌上几个漂亮的字和logo。这是一种必要的符号虚构,它致力于重新创造出一种为新的整体幻象所无法容忍的创伤性历史存在慥这和艺事后素美术馆所表现出的自然主义历史存在迥乎不同。

虽然外皮应用的元素寥寥无几,但石棉瓦+锈铁门仍体现出符号超载的力量。它用直截了当的身体性反感取代了视觉上的吸引。它以一种不可质疑的方式唤起场所的自我记忆,使观者面对真实的现实(符号死亡与历史创伤)。与此同时,它也破坏了新一轮符号建构的连续性慥其目的是创造一个关于世界的无缝的完整幻象,一个不存在裂痕的连续性历史存在。

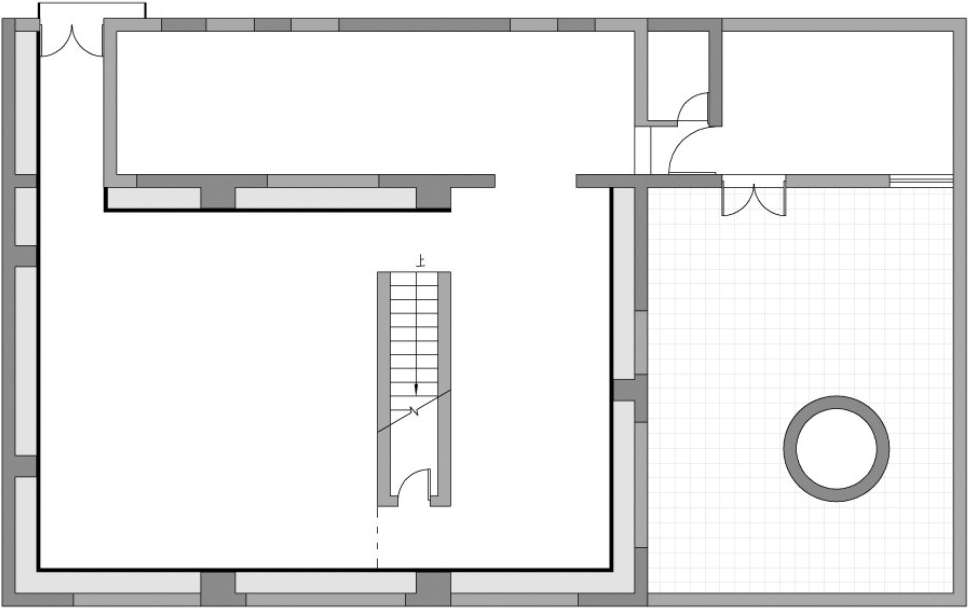

和外层相比,内层处理显得低调得过分。它以原砖柱为基准,一斩齐做成连贯的大白墙面。原有的二层通高空间保留不变,在东南侧增设了一个开敞的夹层,作为接待用途。一墙之隔,建筑师设置下了一个巨大的落差。

首先是材质的落差,也就是符号落差。外皮的后工业废墟气息,在内部没有任何反映。虽然锈铁门在内部也还可见,但是在7米高的几面宽窄不一的白墙、白屋顶和暧昧的灯光的烘托下,它更像一个当代艺术作品。相比之下,艺事后素美术馆这几个改扩建的室内在顶棚、开窗和铺地都有和外贴面层相呼应的符号延伸(材质、色调),南画廊这里则空无一物:外侧的几面大高窗全部封起,基本采用人工照明,看上去展品什么的都不需要了。如果说外皮是符号过剩,那么内层就是符号匮乏。无论设计者意图如何,这一内在视觉符号的空乏却起到一个特殊的作用——使空间趋向实体化,虚无的空间变质为一种实在的空无。

艺事后素现代美术馆

南画廊平面图

南画廊的玄关

其次是空间形态的落差。从外观来看,在石棉瓦的统一包裹之下,改建完成的建筑是一个完整的、严实的方体体块。它和原本室内通高7米的纯净空间貌似完全对应。从内部来看,空间组织自有另一番独立变化——沿1米窄3米深7米高的入口竖向空间开始,几个L型空间在垂直与水平两个向度上连续交错叠合。虽然处理手法朴实无华,但空间序列井然有度。不过,对照改建前的状况来看,设计者在室内做的所有一切都指向一个目的——和外皮断然分离。

平心而论,如果没有外皮的对照,内在空间并无多少可谈之处。但是两者间的强烈反差,却使得彼此的含义得以中和。对立统一的辩证关系得到体现,建筑自身也由此达到高度的均衡感和自足性。跨入锈铁门,建筑便从一张历史姿态的面具转变成一个独立的非历史性场所。在这一内部场所中,建筑师所运用的设计手段——写实材料、极端对比、视觉游戏(外面完整的三扇锈铁门在里面突然变成两扇),创造出一个自我封闭、自我消解的纯建筑,一个毫无情感色彩的抽象物。这是堪比石棉瓦和锈铁门的另一种真实,它沉浸在设计自身的规则之中,是一种不带外在条件的行动。当然,无论是纯建筑,还是抽象物,它的非(或反)历史特性,都会使其脱离出连续的改建链条,成为一个为符号化进程难以消化的异物。从这个角度来说,它和无甚关系的表皮同属一类。

总体观之,南画廊外层表皮的实质在于创伤,内部空间的实质在于空白。前者用超载的符号暴露出改建的死亡内趋力(以第二次死亡作为前提,将第一次死亡押后),后者则将改建的虚幻内核揭示出来。令人吃惊的是,两套结构正相对应:超载符号/实体空白(南画廊);原始创伤/内在空无(改建)。

或许园区的符号化进程停滞的真正原因,就在于建筑师所赋予南画廊的这一结构,与改建的内在结构过于吻合,换句话说,它将这一秘密结构(创伤包裹着空无)揭示得过于公开。说到这里,似乎南画廊面临的尴尬窘境确实应该归咎于建筑师—他从改建的正常逻辑中脱轨出来,仅只和场所交流,而无视作为必要填充物的自然主义历史性存在;他从幻象执行者的身份跃回空间营造者和历史叙述者,只遵从建筑师的自我本能,遗忘了此刻应尽的职责。但是,换一个角度来看,如果符号化进程真的从来都无法彻底成功地覆盖现实,那么,可以说,南画廊证明了这一点。它用外层的创伤和内层的空白打断了一整套符号预想的展开。它以一种自我牺牲的方式,违抗了自身的符号化命运,表现出现实的符号化进程必将失败这一事实。

南画廊入口的绣铁门与石棉瓦的立面材质

南画廊的室内空间

我们在南画廊这里看到了现实的一道裂缝,看到了整体性幻象被抵抗、被破坏的一刻。这一刻对于南画廊来说是不幸的。但是这并不影响它所发散出的奇异影响力。5米之外的一个对角的三层建筑仿其模样,也在外皮覆盖上一层同样的石棉瓦(差别只在于由横铺变为纵铺,这是一个耐人寻味的小插曲)。我们也看到建筑师用自己的直觉和经验为摆脱符号秩序所做的努力。这大概就是它区别于周围建筑的价值所在。

当然,这一切很快便会化为乌有(现在二次装修正在紧张施工中)。但是,它已被一道冷漠的目光凝固保存下来。正是这根烟囱,它以一种极度疏离的姿态矗立在建筑身后—建筑师将其保护性地圈起来,没做丝毫改动。它或许是园区改建最后一块无法下咽的硬骨,是这场延续两年多的戏剧的见证。在它看来,这两年里,这块200平方米地面上发生的事情确实有些不一样。如果回溯整个50年(化工研究所1957年在此创立)来看,只有它似乎才算是落幕终曲,一个没有太让人失望的句号。

胡恒:南京大学建筑与城市规划学院副教授

南画廊院子中保留的烟囱

“我们知道狮子比驯狮人强壮,驯狮人知道这点。问题是狮子不知道。文学的死亡,可能有助于狮子的觉醒,这不是不可能的事。”(特里·伊格尔顿,1983:189)

“We know that the lion is stronger than the lion-tamer, and so does the lion-tamer. The problem is that the lion does not know it. It is not out of the question that the death of literature may help the lion to awaken.” (Terry Eagleton, 1983:189)

一、发问:设计与社会变迁(design and social change)的关系

本文的主旨在于讨论设计与社会变迁,设计如何介入社会?首先,本文的发问在于设计与社会变迁的关系为何?

二、历史角度的理论论辩

接着,我们先做由历史的角度提出一点理论的论辩,产生一些分析性假说。在20世纪初主要的西欧城市中浮现的现代运动(Modern Movement)所建构的现代建筑(modern architecture)浪潮中,设计(design),在产品生产过程中与学院教育制度中,历史地作为一种空间再现(representations of space),制度地生产出来了,这是一种现代空间的生产(the production of modern space)。经历了五个世纪时间逐渐加速的历史过程,文艺复兴时开始建构的西方建筑(Western Architecture)所开启的去历史化过程(dehistoricisation),古典建筑变成一个自主而绝对的建筑物,这是客体性(objectivity)与主体性(subjectivity)间的分离 [3] ,师与匠的历史断裂。到了18世纪,一方面,成为美术(ine arts)的一支,以审美价值区分建筑与营造。另一方面,由于考古学的发现,建筑史的研究成果就是建筑师主要的营造措辞。18世纪建筑表现的工业革命与启蒙主义理性,伴随着公共空间与公共建筑的产生,也可以视为政治、社会与知识自由,以及西欧布尔乔亚权力的快速增长。 [4] 而其古典与历史形式在19世纪末20世纪初,为工业社会所支持的技术力量与表现纯粹几何原型的空间的文化形式所破坏。时代精神(zeitgeist)被右翼的黑格尔主义者建构为建筑形式的风格(style)分类之规范性措辞与创造性破坏(creative destruction)的美学表现,建筑史家作为鸣锣开道的鼓吹手,建筑师则直接身兼创造者与破坏者。 [5] 欧美社会经历500年时间逐步加速的过程,现代性(modernity)步伐仍难掩鲁莽,这就是“成为现代”(to be modern)。设计,作为一种创造客体的计划(a plan for creating an object),在20世纪包豪斯(Bauhaus)开启的现代建筑教育影响之下,美国的哈佛大学的设计学院(GSD, Graduate School of Design),可以说是建筑,被视作设计教育的现代发展中有里程碑意义的教育体制。设计学院之下主要包括了建筑、地景建筑以及城市规划三者,既是设计的研究院(graduate school),更是专业的学院(professional school)。20世纪60年代柏克莱加大将学院更名为环境设计学院(CED, College of Environmental Design),也更偏重研究取向,就是面对环境(environment)这个整合性的新概念之后更进一步的发展了。至于在60年代到70年代社会运动所造成的反省性浪潮下,用李查·哈奇(Richard Hatch)编辑的《社会建筑的范畴》(The Scope of Social Architecture)一书 [6] 作为其中一例,可以视为西方的学院里建筑专业论述重新建构的里程碑。因为可以改变社会,所以称为社会建筑。终于,在20世纪末开始的全球信息化年代,借助信息科技的力量,建筑成为商品,追逐垄断性,然而却头脚颠倒,客体退位,几由真实中消失。“设计”推动了由工厂至市场的产品旅程,进入公共关系的形象世界。 [7] 前述建筑的客体性与主体性间彻底分离,建筑客体似乎取得了自身生命,由荧光幕上一诞生,就被视为是符号(sign),脱离了与建筑师主体的关系。建筑,成为都市奇观(spectacle) [8] 的表演元素,建筑形式的物神(fetish)功能,使空间象征的设计成为更具支配力的“专业实务”。建筑,成为海市蜃楼之闪光,像幽灵般向我们发言,给予消费者一种奇观景象,像幻象般一再地打断我们的生活。 [9] 在全球化信息化年代,建筑师作为一个自由职业的专业者,从来没有像当前这样成为形式主义的俘虏,与其说建筑师成为越界的城际流动的专业者,还不如说,建筑师成为文化明星,本身就是符号。偶像建筑师在当前全新的历史脉络下建构起来,诚然是建筑美学体制或是制度(institution)的作用者。“建筑都是社会的‘迂回未成形的行动’(failed act),是社会深层趋势经过作用者中介的复杂表现,那些趋势无法明言,却又强大到足以模铸在石头、水泥、钢筋、玻璃里,以及在居住、买卖、或崇拜形式的人类知觉里。当然,社会价值的形式表现,并没有简单的、直接的、单一的诠释,建筑师的作品所示,在社会说了什么,以及建筑师想要说什么之间,总是有强烈的、半意识的连结。” [10] 所以,建筑,是社会的表现。一方面,建筑并非社会的反映(relection),即使是反映,建筑也是一面破镜。建筑,其实是社会的表现(expression)。设计与社会变动间的复杂互动,若简化为社会工程,也不适宜。另外,设计,是象征表现的把戏。另一方面,为设计而设计,是建筑师自以为是的一厢情愿观点,设计自主性的说法早已经沦为废墟,设计,并不单纯是将建筑物置于基地上的劳动而已。建筑,是空间的文化形式(the cultural form of space),是空间的象征表现(symbolic expression),是赋予了价值的表征空间(valued spaces, and valued spaces of representation) 。而设计,则是象征表现的把戏(game, trick),对空间象征表现的策略(strategy)。 [11]

再来,专业者的空间,是专业品味与专业技能训练的产物,为制度所结构,是排除生活的地方的抽象空间。针对近年台湾建筑界一些社会活动的经验研究指出,正是透过建筑师的实践为中介,公部门、私部门、第三部门合力建构了一个新的美学体制或是制度,看似充满包容性地涵盖了各种价值,使各种行动者在其中都可以合作,其实是权力场域的支配与收编。 [12] 这个结论也在指出与呼应,专业者的空间,既是专业品味与专业技能训练的产物,又经常为制度(institution)所结构,它生产的是抽象的空间(abstract space),是排除了生活的地方。 [13] 因此,必须解密(demystify)设计美学,解除建筑神话所掩饰的利益与权力。最后,至于网络社会的都市结构转变,城市是市民建构的历史过程,却同时,城市是建筑的表演,是都市奇观的表现。面对全球信息化资本主义所催动的都市化升级,全球都会区域的浮现,以及没有城市的都市化(urbanization without cities)现象,一方面,创意城市的创新氛围(milieux of innovation)建构,成为企业主义城市所主导的都市竞争策略;另一方面,社会接纳/排除(social inclusion/ exclusion)逻辑,同时造就了空间隔离(spatial segregation)与社会片断化(social fragmentation)的两极化城市(polarized cities),市民城市(citizens’ cities)成为必要的过程,以及响应生态危机的可持续城市(sustainable cities)的建构,都成为急迫的新都市问题(new urban questions)。都会区域是都市创新的节点,却同时也是区域不平等与都市动员的温床。面对新的都市问题,打造市民城市与可持续城市的计划,确实是亚洲城市,不论是后殖民城市,或是后非市场取向而为国家计划主导模型的城市,伴随着经济快速成长,在进入21世纪黎明时城市的都市领域(urban sphere)的真实挑战。市民城市的建构,关系着资本主义城市劳动力再生产所需的集体消费争取,都市文化认同与培力,以至于要求都市决策的透明开放,这是市民建构的历史过程,也是充满冲突的政治与社会过程。 [14] 与此相矛盾的,城市意象成为商品,是竞争时的市场营销与品牌,都市形式的独特性成为都市企业主义对垄断地租的追求。这时,设计成为创意产业,建筑成为商品的符号,都市象征则给予消费者一种奇观景象。透过信息技术的力量,资本驱动消费主体的欲望(desire)想象,生产符号商品,攫取注意力,提供意义连结,区分社会关系,保证独特性(uniqueness),建构都市奇观。当空间本身成为信息幻象,建筑就成为媒体了。现在,城市是建筑的表演,是都市奇观的表现。 [15]

因此,设计必然是社会的产物,社会变迁并没有预定的历史方向,而是被实践所左右。真正的要害是:借用马克思“关于费尔巴哈提纲”的措辞,空间,是由人来改变的,而教育者本人一定是受教育的。设计如何介入社会?如何推动社会变迁?以下,再重复指陈前述暂时性的假说:1. 建筑,是社会的表现。2. 设计,是象征表现的把戏。3. 专业者的空间,是专业品味与专业技能训练的产物,为制度所结构,是排除生活的地方的抽象空间。4. 城市是市民建构的历史过程,却同时,城市是建筑的表演,是都市奇观的表现。在这些松散的分析性假说的基础上,让我们面对现实里的经验个案。

三、经验个案

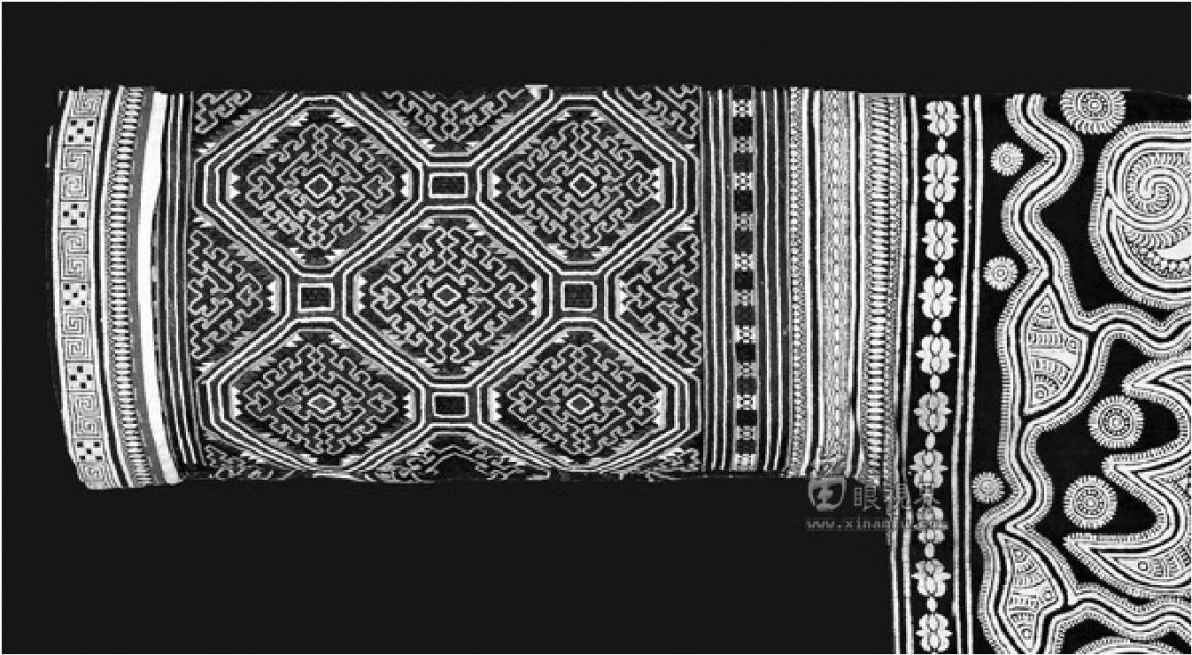

- 贵州青平村蜡染主人与蜡染作品间的关系与情感是生命的一部分。这是活的主体的手艺,不是死的客体与物件,更不是被生产、买卖、消费的商品。

《汉声》杂志社黄永松编辑蜡染一书时,走过黔东南到黔西、黔北收集资料的这个过程中,曾有过一段动人的插曲,展现了蜡染的主人与蜡染的作品之间微妙的关系与特殊的情感,看见主体与客体间的特殊关系与情感,节录如下:

“青平村绕家多长寿老人,其中有一位曹汝讲老太太,今年102岁,她的曾孙龙帮平和她住一起。老人至今耳聪目明,虽然佝偻着腰,可身手敏捷,不需年轻人照顾。她翻箱倒柜找自己的蜡染作品给我们开开眼界的,是件背扇,90岁时的点蜡之作。画面以螺丝花为主纹样,四周配置狗牙板。螺丝花宛转流畅,左顾右盼;她又在中心花头上略加三刀,形象似花似鸟。鸟鸣花香,满福春光,就是这位满脸写尽沧桑的百岁老人内心世界吗?她的曾孙子和她商量同意转让了一件背扇给我们之后,戏剧性的情节就出现在此时,我突然看见她佝偻着腰,嘴里叽里咕噜着直冲过来。她虽然颤颤巍巍,目标却是锁定了我,因为我的手上正拿着那件背扇!我不明所以,只有后退。说时迟,那时快,只见她的曾孙一个箭步冲到她身旁,嘴里同样说着什么,一边用力把她扯过身去。我们急忙转身就走,不料她竟挣脱曾孙又颤颤巍巍的冲来,情急之中也不知何人提醒:她不肯卖了,快上车!我掉头一看:她还是冲着我来。她的曾孙疾步赶上,又是一番言语一番拉扯,她才回转,我们也才得以安全上车。曹汝讲老太太将蜡染视为生命相关连的珍贵物品,三番两次的抢了回去再由她曾孙送来,最后,剪下边缘的小块布留存,才不舍的离去。她的曾孙告诉我们,曾祖母已经102岁了,这件是老人家90岁时绘制的。他的曾祖母说:‘剪下一块,把灵魂留下来,其余身体给你。’”

贵州蜡染,是手艺,蜡染作品上的圈圈点点都不是凭空想象的几何图案,而是河,是道路,是太阳,是星辰,是黄瓜仔,是狗牙板,是蜡染手艺人真实生活的记录与展现,是生命的一部分。这是活的主体的手艺,不是死的客体与物件,更不是被生产、买卖、消费的商品。

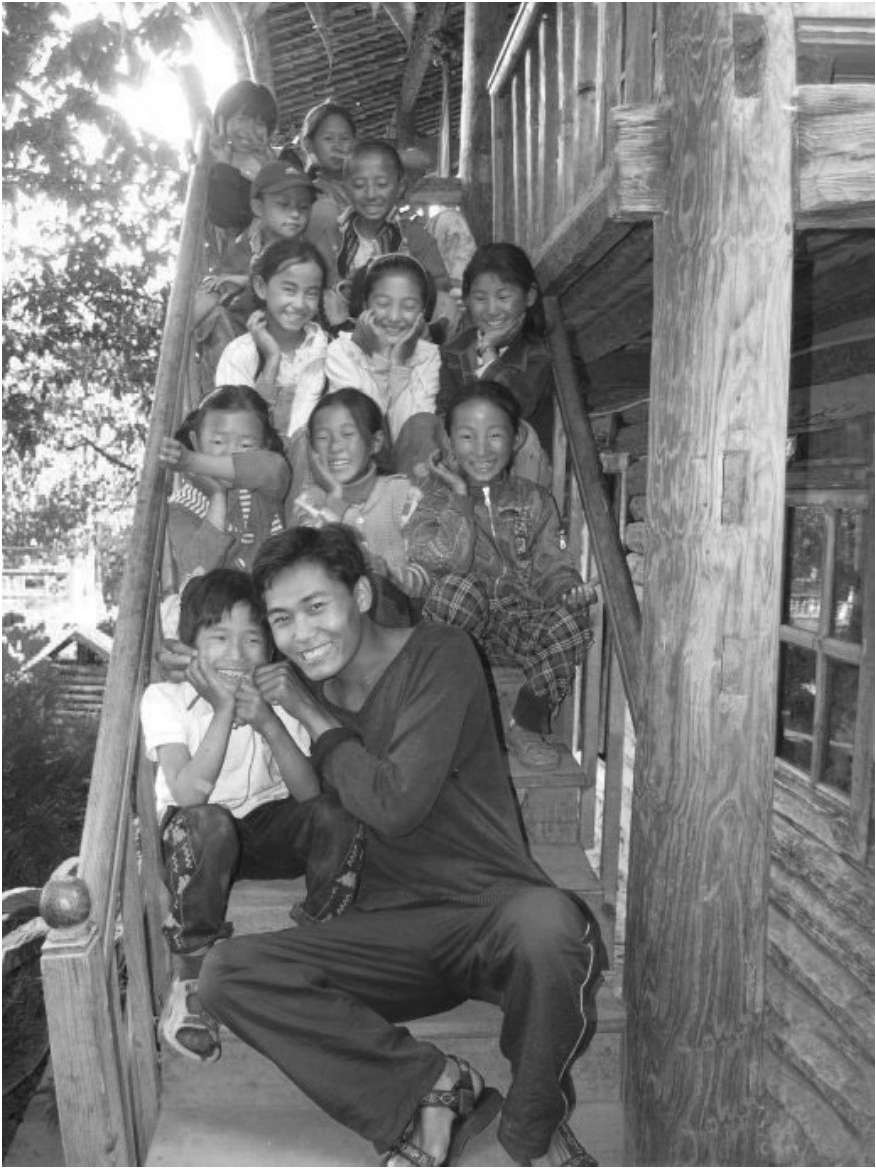

- 四川盐源县泸沽湖木垮村达祖小学校舍的动人设计,谁是设计者

2005年3月以李南阳为代表的台湾善心团,兴建四川云南交界的泸沽湖湖边最贫穷的村子,纳西族聚居的木垮村已经废校的达祖小学。设计过程中,做为创办人兼校长的李南阳于基地上指手画脚,描述构想,砖砌基础,木垮村里纳西木匠师傅操斧。校舍ㄇ字形,面对入口,以两层前檐廊传统木楞房为基本类型,主楼为两层教室,不足再往后增建后排,左手靠山边为科研教室、教师办公及小区会议空间,右手靠田野开敞边则为可避风雨之开敞凉亭。开敞凉亭供公共活动用,可作为非室内教学空间,因为舒服,村里开会常在此。凉亭有前后高低相互依靠、彼此搭迭之屋顶,也被称为慈母亭。左手与主楼木楞房,以及慈母亭三者,共同围起前庭,野花盛开,学童穿行其中,有若世外桃源。在这个动人校园的营造过程中,谁是明末计成在《园冶》里询问的“能主之人”?谁是设计者?李南阳与纳西族工匠师傅。李南阳深知他要什么,纳西师傅则是掌握地方水土、材料、技艺娴熟的能工巧匠。

贵州蜡染

李南阳和纳西工匠师傅共同设计的达祖小学校园像是生长在泸沽湖边大地之上的建筑,熟悉、温暖、舒服、可亲、地方居民认同。形成强烈对照的是,李南阳去世后,学校成长,校舍不足,适逢“5·12川”震灾后重建,重建团队由香港中文大学建筑系教师、香港龙的文化慈善基金会、中大新亚四川重建基金会提供新芽学堂校舍。达祖小学移开在学校后方的原有医疗站与两间新教室,并新征农地,容纳新建筑。建筑师的构想为轻型复合结构,构件在深圳生产,运至达祖小学基地组装。新建筑能抗强震、防火、隔音、通风、采光、保暖效果佳,使用期可达20年。设计者将建物以半雾面玻璃隔为四间,除图书室、计算机教室外,供五六年级作为教室。由于花费高达人民币42万元,教师提醒学生要小心爱护。结果,2010年冬天第一次大雨,不同建材接缝收头处就严重渗漏水,学生们不解,以此询问教师, 教师无解。此外,半雾面隔间玻璃,因需采光而透光,造成隔壁活动常造成上课学生视觉干扰。更严重的是,半雾面隔间厚玻璃一旦损坏之后,地方无能自行修复,维修造成甚大困扰,教师们更是不解。至于厂商同时提供小型风力发电设施,谓可于冬日教室供暖,绿建筑也。然而装置之后,第一年并未发挥预期效能,或许该年风速过低?教师接受用后评估访谈,陈述新建筑造成的诸多困扰之余反问:“建筑师之目的为何?”

教室本身若建于香港地区或深圳可能问题较小,然而,在偏远泸沽湖边的营造过程却十分棘手。除了这些看似技术性的问题之外,最后,建筑师造就了一幢与周边地景、校园基地、既有校舍关系突兀的新建筑。这是现代建筑机器隐喻的再现。新芽学堂的现代营造系统,并不只是如建筑师所言,“完成教育的功能,扩大了支教的平台,也让深圳的制造企业意识到产品更新的巨大潜力。” [16] 这不正是工业化建筑追求的建筑自主性废墟之嘲讽性批注吗?现代建筑的移植与现代建筑论述中潜藏的现代性建构不应该彻底受到质疑更多的吗?以及建筑师自诩:“它们共同提供了像伙伴般的遮蔽所,守护着乡村学童的童年。” [17] 现代建筑师的设计角色难道不应反省吗?

达祖小学

- 以设计竞争意义,撩拨公共空间的象征效果与社会的关系

旧金山美国银行前广场的公共艺术方案,艺术家使用语言上的“同形异质体”(heteronymy) [18] 设计手法,建构“黑色”的“银行家之心”公共艺术,以幽默感与反身之镜效果,意喻“黑心”,高明地玩弄与撩拨美学的象征语言与社会的关系。

- 以公共艺术的争论,竞争意义,保卫真实的公共空间;“公共建筑”的公共性促成了意义竞争,不但颠覆了“建筑”,神话解密,更挖苦了国家,削弱其正当性(legitimacy)

针对市政府拟议开发市民习用的临水岸公共空间为商业用地,1985年弗德雷·费尔斯坦(Fredric Fierstein)在加州柏克莱市(Berkeley City)临水岸(Water Front),主动放置一个大型艺术品,“监护者”(Guardian),声称这是公共艺术,主旨在于“捍卫生命精神”,抵抗开发者之欲望,重新宣示临水岸公共空间的意义。这个事件引起市民与媒体讨论,市府公共艺术委员会也召集会议,讨论该案是否为“公共艺术”,最后,市府留下此作品于原地。事后,亦无开发商愿意冒大不韪投资此案,商业开发案无疾而终。艺术家创造公共艺术争论,这是意义竞争的空间,保卫临水岸的真实公共空间。

意义竞争,亦可另举一例。杭州市政府大厦的设计可以结合杭州市民响应设计的顺口溜一起看待,“削尖脑袋、挖空心思、邪门歪道、黑白不分”。这是公共建筑的象征意义与批判性清议互动,也是空间再现之间的生动互动。“公共建筑”的公共性更容易促成意义竞争,不但颠覆了“建筑”,神话解密,市民的都市文化与公共言论更挖苦了国家,削弱了国家的正当性。随着杭州城市往钱塘江边发展的新都市政策,与市民互动较多的市政中心这一块,在2010年由市政府大厦迁往了钱江新城区。

- 针对设计的消费端,设计友善是必需的,使用者响应设计是必要的过程,因此,用后评估是设计师保持反省的重要工作

当建筑历史地成为商品,建筑师设计的产品就开始与使用者之间产生断裂了。建筑师替业主设计,若业主并不是使用者,譬如说,房地产资本是建筑设计案的业主,产品生产之后,在流通领域中将产品销售给使用者。建筑师并不知道未来的使用者,也就是消费者的真实需要,若未能预拟良善的建筑计划书,就仅能自我想象与预拟商品需求。业主在乎的是确保商品卖出,资金快速回收,至于是否货不对办,确实事关商业诚信,然而售后服务提高商品成本甚多,也不是业主获得超额利润的关键,广告销售的操作技巧在商品流通的过程中反而发挥了更大的作用。生产客制化的定做商品是高价位商品,订做商品与大量生产商品之间对使用质量的落差,在现代运动开始之前的手工艺运动时就一直是建筑商品化之后的结构性争议。除了住宅设计对消费者真实需要本身的复杂性使得建筑师难以满足使用者之外,房地产商品若是诉诸消费者运动解决使用者对商品瑕疵的个体消费问题,却又经常因为购屋过程中的契约关系,限制了消费者对房地产资本提出商品消费瑕疵的要求,也限制了进一步对建筑师的专业责任表示不满的机会。在特定时空,20世纪60年代西方社会在社会运动揭橥的反省力量下,社会的力量终于使专业的威望让步,这就是人与环境研究的崛起,用后评估成为必要的专业者反省与专业技能积累的过程。也因此,针对设计的消费端,设计友善是必需的,使用者响应设计是必要的过程,因此,用后评估是设计师保持反省的重要研究工作。

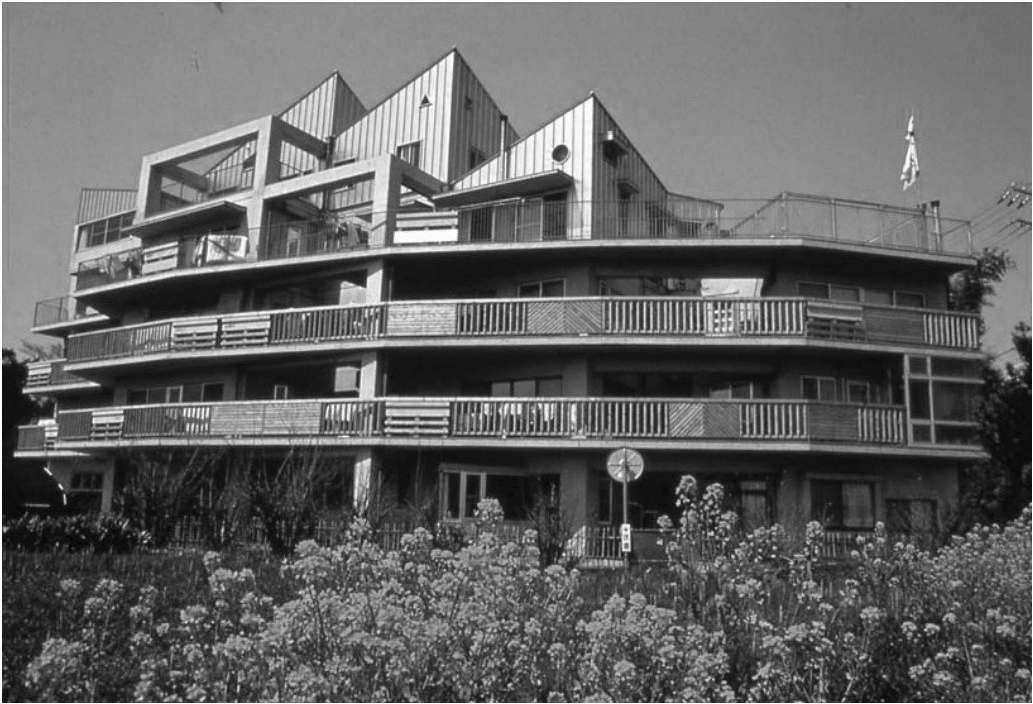

经由用后评估,可以发现明星建筑师安藤忠雄在日本大阪附近的淡路岛星级旅馆设计的平面竟然是一个大A字,其实是安藤个人强大自我意识的再现。更令人吃惊的是,旅馆A字开口面对的坡地花床,竟然是一个混凝土方格牢笼所框限的,没有生机的死亡坟场。至于在淡路岛营造的巨大温室中,作为女性馆长的经营者则是温室的日常使用者,必须日夜与设计师战斗,使用者不断抱怨,这个温室成为她必须耗尽心力来对抗的对象,她必须面对的敌人就是偶像建筑师安藤忠雄。

另一方面,偶像建筑师的偶像,高科技企业的英雄身形,位居苹果经济核心里的生产网络中的剥削天王(emperor of exploitation),史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs),以惊人的营销本事与过人的沟通能力,引领风潮所开启的创造性破坏(creative destruction),讽刺地却产生了新的意义。

首先,这个意义为资本之空间生产(production of space)的空间修补(spatial ix) [19] 与越界的生产网络(cross border production networks) [20] 所支持,为全球治理体制与国际专利法规共同执行,一直要到深圳富士康劳工连跳事件才暴露出对人的越界剥削 [21] ,一直要到环保团体调研报告苹果的另一面出版,以及苏州昆山苹果代工厂被勒令停工才暴露出对环境的越界污染 [22] ,以及加州硅谷库比蒂诺(Cupertino, Santa Clara) [23] 苹果计算机总部(Apple Campus)的少数技术菁英所得的巨额利润,与全球供应链下端在中国大陆的台湾地区富士康代工厂劳工惊人剥削之间的两极化对照。这个两极对照凸显了国际分工层级中设计顶级的漂亮品牌符号与简约美学设计所再现的全球信息化资本主义体制。在其中,台湾地区的高科技厂商掌握的是“设计代工”(ODM),然而苹果产品卓越质量的背后,却是牢牢控制住一切产品细节,几乎将所有的“设计”工作的关键环节都掌握在自己手中。苹果公司将所有“硬”工作都外包给亚洲国家去“制造”,真正高附加价值的产品设计、软件研发、产品管理、营销,以及其他高薪工作都留在美国。留在美国的是苹果设计,正因为如此,品牌的宗主国美国,在iPhone4、iPad分到58.5%与30%的利润,至于以鸿海为主的台商,iPhone,仅分到0.5%的利润,iPad稍多一点,2%。 [24] 至于在中国大陆全部的血汗劳工,则仅仅分配到1.8%与2%。 [25] 这就是全球信息化资本主义体制的越界生产网络中劳动价值的不均等分配(the uneven distribution of labor value in crossborder production networks) ,也难怪香港大学生到香港苹果商店踢馆,标语是“No More iSlave” [26] 。其次,在这个不平等的越界剥削关系的物质条件上,还得进一步强调,1968年社会运动后世代,经由禅宗静坐的修持 [27] 产生的创新天才所建构的苹果设计。苹果设计掌握美学精髓甚于流行风格 [28] ,是符合人性的活的设计 [29] 。苹果设计强大的质量在于,产品的设计在信息技术的支持下,可以透过网上的生产客制化过程,以及消费端对使用者友善的设计,恢复身体与产品的亲密接触。透过敏锐的体触感(触受感,haptic),苹果创新总能贴合使用者,撩拨其欲望。因此,设计终于有可能成为新的桥梁,主动召唤使用者的身体,顺手与顺心,“和人的感受一致” [30] ,使用者主体与产品客体成为“天造地设的一对” [31] 。乔布斯的名言直接关系本文主题,这样苹果印记的意义才值得一提:“活着就是为了在宇宙中留下一个印记,难道还有其他原因吗?”( “We’re here to put a dent in the universe. Otherwise why else even be here?”) [32] 但设计者通过什么在天地中留下印记呢?6. 经由参与式设计的过程中的营造模式,创造了小区,也使住宅成为活的地方设计者通过什么在天地中留下印记,改变空间与社会呢?延藤安弘领导的小区营造,经由参与式设计过程,在1985年生产了京都U-Court合作式住宅。我们可以透过用后评估(Post Occupancy Evaluation),至少就其中两户的案例提出讨论:案例一,音乐家夫妇宅,住宅设计的一系列模式值得细究,像:(1)作为小区入口一部分的艺术雕像;(2)日常杂物收置柜中保持洁净;(3)男主人平时在家里爱躺着看天,抬头可以看到一片天空;(4)夫妻各自拥有的工作角落;( 5)在没有隔间的大房间中央像船一般的床;(6) 厨房;(7)在门后旁的浴厕空间;(8)入口转折;(9)

小区感营造。在日常生活中音乐家制造的乐音会造成小区邻居的干扰吗?邻居的互动与小区感营造之间会产生矛盾吗?经由邻里互动的过程,音乐家表示,对邻居而言,乐音是可以忍受的熟悉噪音,而晚上9点之后不弹奏,成为彼此间的默契。我们再询问,若试以音乐再现小区感?音乐家思索后表示,莫扎特单簧管五重奏(Mozart, Quintets KV581)。单簧管虽引领主调,但是却不忽视两支小提琴、中提琴、大提琴的音色,让它们沦为陪衬的配角,乐器们彼此对话,单簧管与弦乐共同展现出一种极其流畅如歌的旋律构造与音色质地,让听者得以享用美丽的声音质量。因此,单簧管五重奏表现的音乐是复杂多重不同声音的混合,正如同自家与邻居间经过纠纷磨合的过程而取得了小区和谐。

案例二,以火炉作为中心的家宅。在25年前的U-Court小区营造与参与式小区设计过程中,家宅的母亲由九州岛熊本家乡带来的回忆,在家的中心建造了一个火炉。两个女儿住在夹层阁楼上,因而身上一直带着烟熏味,在学校里一直成为同学的话题,却从不成为真正的困扰。因为只要同学们来家里玩,家宅的壁炉、窄梯、低矮阁楼、天窗,却成为同学们最爱来玩耍的地方。即使日后女儿已经出嫁,由于对老家家宅的依恋却一直不停搬家,逐步移近老家,最后与老家仅仅一巷之隔,在阳台上就可以与母亲招呼与说话,更不必说常常回家。搬回的女儿还是读设计的,在设计公司任职。因此我问她:“火炉是家的‘中心’吗?”她想了很久,回答:“不,我只记得人的关系。同学、母亲、小区里的人的关系。”注意!不是火炉,不是房子,更不是空间形式。建筑是活的,生命才是关键。而设计师岂可目中无人?

假如我们就京都U-Court的整体设计特色作进一步分析,与其说串联起各家户的是阳台、露台、走廊等,其实不如说是“缘侧”(engawa)。这不是设计师加诸其上,而是居民们在参与式过程中,为了邻里互动而主动建构的建筑模式(pattern)。这是能互动的露台,是在空中也一样有绿意与水面的阳台,儿童们会经过、玩耍其间的廊道,于是各家户之间连续的“缘侧”造就了一种有小区感的开放空间。在日常与非常的时间里,逐步经营出有人味的地方。

1999年在熊本市(Kumamoto City)营造的M-Port的道理也是一样 [33] ,Moyai,在熊本地方就是把船只用绳子系起来不使流散的意思。在M-Port的设计中,玄关、阳台、走廊都“缘侧化”了,也就是小区化与公共化了。再加上时间流转,居民们生活上的习惯逐渐改变了地方,丰富了空间,既塑造出各家户的独特性,又共同形成了公共性与集体感。

“缘侧”的基本类型可以分为外缘、内缘、入侧缘等几种原型,但是,缘侧不只是游廊,不只是阳台或是露台,而是室内与室外,公共与私人关系,沟通与互动,人与人产生新的关系,如此发展下去,假以时日,“缘侧”就是小区空间。“缘侧”不仅限于日本的传统住宅,也会在其他的文化与社会中存在,都可以视为是具有“缘侧”性格的元素。譬如说,台湾地区阿美族部落家屋前小区吃吃喝喝的空间模式“Badaosi” [34] ,台湾地区汉人与唐山对渡的河港城市中店屋前的“亭子脚”与日后商业街道的“骑楼”,甚至,公共建筑中也可以因“缘侧”产生新的生命力,而使建筑物不仅是常规性的公共设施而已,取得了建筑的活力。其实,“缘侧”的关键意义是人,当屋主有意款待外人,与人们沟通,室内室外互动,遂造就了“缘侧”的多样性,联系人与人互动的小区感与公共性,造就了人们聚居或是都市生活中最可贵的部分。

M-Port

住户、设计师、协调人三者自由对话

因此,领导U-Court与M-Port的建筑专业者延藤安弘将“缘侧”类型化之后,归纳了6点作用:(1) 调节气候,造就让人舒服的起居环境。(2) 享用食物,造就交流谈笑的生活空间。(3) 采收农作物后作为晒场与临时收纳的生产用地。(4) 尤其在过去,这里是可以待客、婚丧仪式进行的象征空间。(5) 在此观风景,赏秋月,获得内与外、远近景、人工与自然元素相互融合的美感效果。(6) 在公私分明的社会状况中,可以相互联系、彼此协作、相互支持、关系和缓的共同(common))想象与行动,这是“小区共同体的缘侧”(community engawa)的社会建构。总之,延藤认为,日本传统住宅中的“缘侧”这个建筑模式,可不是屋后侧廊檐椽构造之下的物理空间元素,而是融合内外空间的硬件与培育小区软件的两侧面,也是针对未来的住宅营造与小区营造上重要的关键词之一 [35] 。在理论的层次,这是认识所有的建筑,要懂得设计,要懂得小区营造,要懂得规划的人文要害的共同道理。

- 北京中央电视台总部的意义竞争 [36]

雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)设计的北京朝阳区东三环道路旁的中央电视台总部,L形环状雌雄同体(hermaphroditic)大建筑物,以戏剧性形式,将庞大而集中的中央台的社会关系以梦想的符号展现。它有似中国的武侠传奇中,江湖各门派高手云集的比武较技盛会一般,最极端的魔头,练就葵花宝典的东方不败,甫一现身,她的出场威望,有似君临天下,就将已经盘踞在北京中央商务区其他商业建筑的聒噪不安,压制得一时无语,全场无声。这真是都市奇观之营造。

这是一个意义竞争的战壕,北京市民称为:大裤衩。在一开始它就发挥了意义颠覆力量的淋漓尽致效果。手机短信也是意义竞争的例子,既是顺口溜的传统在信息化社会流动空间中再现与复活,也是网络社会的文学,有点打油诗的直接:

央视新楼,裤衩造型。耗资巨大,精彩诠释。

“新闻是扭曲的,内容是空洞的,形式是奢华的,立场是倾斜的, 思路是混乱的,创意是疯狂的。”

接着央视在员工中办征名活动,引发网上的“智窗” (痔疮)提议。至于央视2009年2月元宵节大火,真实空间的真实危机远远超出了央视总部力所能及之处。引发网络十大神兽之首,草泥马(·′I`·),联系上天煞,草泥马之怒,不正是中国大陆网络民主的活力表现吗?不也是流动空间的意义竞争力量的表现吗?这真是网络社会的动人案例。歌词值得节录:

“在那荒茫美丽马勒戈壁

有一群草泥马,

他们活泼又聪明,

他们调皮又灵敏,

他们自由自在生活在那草泥马戈壁,

他们顽强勇敢克服艰苦环境。

噢,卧槽的草泥马!

噢,狂槽的草泥马!

他们为了卧草不被吃掉 打败了河蟹,

河蟹从此消失草泥马戈壁。”

这是大裤衩?是智窗?亦或是痔疮?还是说,CCTV是“CCAV”?中央色情产业?这是两条后腿的屁股?还是性骚扰?亦或是光辉闪耀的认同标志?正是建筑的意义竞争。网络民主的意义表现,逼使库哈斯主动脱下裤衩。其实,他在2003年出版的Content已经脱下裤衩。这个狠角色,让还没有开始使用的中央电视台总部本身存在的意义先行崩解。这是流动空间的意义竞争力量的最高表现。中央电视台总部则是这个都市奇观的中心,它是按照自己的形象所创造的世界,也是媒体帝国庞大权力的再现。

- 上海世博中国馆前的中国台湾馆,山水心灯——数字媒体展示就是形式 [37]

世界博览会是个商品展示的大型事件,它历史上一直就是建筑的盛宴,建筑的表演,世博会的建筑是建筑中的建筑。其不同之处只是在于,21世纪的上海世博会表现得越多,就越发展现出流动中数字再现的巨大力量。台湾馆建筑形式本身就是媒体。为什么?台湾馆基地甚佳,需与7000万人对话,40万人/日,全部看完世博会各馆至少需要3-5天,排队,将是世博会中最主要的活动。小小台湾馆容纳量,在整个世博时间能进入台湾馆访客,全部下来最多也仅140万人,相较中国馆约750万人,如何容纳人流,都是各馆最严重的挑战。此外,台湾馆身旁,由中国馆65公尺高处可提供贵宾俯瞰全园(VIP overlook),这是个重要的被看到的视点。因此,李祖原建筑师代表的团队的设计答案,建筑物就必须是媒体(building as media)。建筑客体作为形式(architectural object as form),建筑,西方文化中的建筑,经历文艺复兴以降的漫漫长路,终于因为商品与符号,而取得了生命,建筑物自己要发言。独特性(uniqueness)成为商品垄断地租的唯一价值,同时成为一个符号,成为物神(fetish),它就是建筑。

这是对比。由19世纪末艾菲尔铁塔所展现的经验,工业社会的童年,全景视野,俯视,看清楚世界,所再现的结构主义的唯智主义(也是西方现代认识论的代表);铁塔作为入族式,表现巴黎以至于欧洲的品味与认同。 [38] 21世纪初,上海世博会的台湾馆展现的,同时获得室内与室外,具备媒体沟通效果的,再现的空间经验,其实是信息社会的童年,一种全天域的媒体影像经验。这技术在爱知博还不到位;它超过全天域球体剧院,超过过去的全天域电影,原称OmniMax,现在称为IMAX Dome,也超过了塞维亚博览会的圆顶立体电影效果,由德国巴尔可公司(Barco Corp.)投影机技术支持,360度影像无缝搭接,融入浸浴多媒体剧场,真假不再分,这是真实虚拟的文化。对中国台湾人言,竟然是由数字流动空间再现了越界的台湾认同。

- 印度拉查基尔(古王舍城Rajgir)至菩提伽耶(Bodh Gaya)佛陀故迹行脚途中不用意的乡下自在小店

身处全球信息化年代空间与社会的剧烈改变过程,在印度佛陀故迹行脚途中,行经拉查基尔(古王舍城Rajgir)往菩提伽耶(Bodh Gaya)公路边,行脚者们心中很努力地学习放下自己,也因此有人“不用意”地突然招手将车停下小歇。一间提供当地南来北往的货车休憩小歇、补胎充电的驿站小店,前庭开敞迎客,不论是客人歇脚的茶棚,还是提供热奶茶的开放炉灶,内部供休憩的朴素桌椅与简易榻铺,甚至是在前庭向外伸出一角,用报废轮胎摆砌成嘛尼堆一般的招客地标,都像是包容在周边农田地景里的孤单乡下旅栈,却提供快速流动动线旁静止安稳的停留地方,这里完全没有所谓的设计构想、专业品味以及专业技能训练要求的表演把戏或是竞争策略的手法。营造者就是使用者,也就是小店经营者,他们依靠习气、惯性与直觉所建构的营造模式,如此“不用意”,甚至包括贫穷而流连店内外的老者眼神中流露的“自然”与“自在”,与此对照,所有设计创意的形式都显得“做作”。假如我们一方面小心避免西方殖民者的帝国之眼,另一方面躲开对贫穷文化边缘性(marginality)的不现实浪漫想象,这个路边乡村小店家,一切剧烈的社会变迁像是无所谓的身外之事,既与它赖以谋生的路边生计有着紧密关系,却又显得无所计较。数里之外的昔日辉煌王舍城变幻如泡影,日常生活中的接客歇脚如此真实却又无所贪求,只是营生的基本作业方式。我们赫然惊见,全球信息社会中设计创新的贪婪动力造就的正是对人与物,以及对环境的破坏,因业相循,最后,伤及自身。终究,生命与生活本然如此,外来的行脚者们,不论是否为专业者或是非专业者这样的半个知识分子,作为外来者,真正看到与体验到了,仍然会被感动。其实,我们被知识与专业技能所惑久矣,竟然忘记了自己本来的面目。

四、结论

经历了前述不同个案的体验之后,我们可以进一步抽象化设计与社会的变动关系,深化前述的理论假说。

关于Architecture,建筑,它是明治维新日本学习西欧文化后翻译的汉字,原来译为“造家”,1894年建筑史家伊东忠太建议将“造家”改译为“建筑”。1897年,根据伊东的提案,“造家学会”改名为“建筑学会”,次年“东京帝国大学工科大学造家学科”则改名为“建筑学科”(1898年)。 [39] 建筑一词的翻译其实是误译。15世纪之后在西欧文化中建构的architecture的西方文化意义,移植进入日本、中国等地之前,其实是没有相同意义的词语,更不必说,20世纪初的modern与design的移植,以至于在21世纪初网络社会中city一词的移植了。以马克斯·韦伯(Max Weber)的措辞,西欧近代的城市是特定社会组织与文化价值的表现,城市为市民(citizens)所定义 [40] 。因此,我们需要对这些词语经由认识论上的反身性批判,重构建筑论述,譬如说,建筑其实是生活的空间与时间,是人生活的空间与时间的有机体;也因此,有必要重构现代建筑论述;也因此,有必要重构设计论述(design discourse),以及都市论述(urban discourse)。

譬如说,现代建筑不应是模拟机械的无生命客体、东西或是存在物(Seindes),建筑、地景、城市、区域甚至还包括了在信息技术支持下的数字媒体,均为人的劳动所营造的文化造物,首先必须容纳人与其他生物,为人的生活使用。因此,主体与客体,生命体与对象物在现实生活中结合为一,成为有生命的存在物(das Wesendes),是活的有机体,是人生活空间与时间营造的有机体 [41] 。这些不同尺度的空间有机体,都是营造劳动的产物,是劳动的对象化与客体化,尤其是,在资本主义体制中劳动成果的异化、外化或物化,失去了生命的原因在于商品化,对它们的理解与思维,确实不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。

就在本文发表的时间里,由于纳入全球经济,中国大陆的生产力发展与内部分工,首先引起工、商业劳动同农业劳动的分离,从而引起城乡的分离和城乡利益的对立。经济活动的社会分工进一步发展,在2011年,也导致了建筑学院内部的进一步分工,建筑、景观建筑、城市规划终于分别取得了学院内专业分工的一级学科的地位。这种分工有益于争取国家制度内教育资源的分派,然而,是否有益于专业互动,在实践里塑造空间与时间的存在物,改善生活空间与时间的质量呢?

就在同样的时间里,中国大陆现实里的实践经验却刚好相反,某一处园林规划项目,景观建筑师对基地的规划,却与园林中建筑师的建筑设计格格不入,专业者之间竟不能沟通与合作 [42] 。而在中国台湾地区,为了解决政府的公共工程屡被诟病制造没人使用的“蚊子馆”,公共工程委员会正在着手推动青年竞赛,征求设施活化与地区再生,奖励提案 [43] 。这个竞赛提案正好是鼓励:建筑物(building)不可与土地所在的都市脉络(urban context)分离,规划(planning),至少就是建筑计划书(architectural program),不可与建筑设计分离,使用者不能与建筑物分离,要求青年专业者,包括学生们提案,如何活化建筑客体,如何让公共设施再生。所得奖金鼓励得奖者继续用于下一步推动执行时的小区动员与参与,或是出国参访,将所获回注于小区基地。坦白说,未来的执行要害不在于后续预算编列多少,而在于如何催促地方政府持续后续之执行,以及如何突破当地僵化的相关法令与制度。这是造就没有生命的“蚊子馆”与使建筑死亡的元凶。当前台湾地区的特征之一在于,一个拘泥僵化的地方如何能面对有活力的市民社会,正是这个竞赛提案所潜藏的空间意义。

究其根本,现代制度所生产的空间并不是中性的空间,而是专业品味与专业技能训练的论述产物,因此是抽象的空间。抽象空间经常折磨使用者,破坏基地环境,以无言反应拒绝沟通,却偷渡或是强加支配性价值于其上,从而消灭了生活的地方。现代设计、建筑与规划以及建筑师与规划师已经成为现代体制或制度中建构的专业者,经由操作像石头一般顽固的字词、图绘、影像与权力建构的论述空间(discursive space),它们承载美学与工程技术的教条(canons),是一种空间论述(discourse of space)与空间表征和再现(representation of space)。由速写、绘图、工程制图、模型、施工图说、工程大样图等,到规划与建管文件、设计准则等空间再现(representations of space),甚至也都可以数字化,然而,如何能重新连接劳动过程中身体的触感,却是再现媒介与输入法造成身体疏离的要害。它们建构专业实践的空间操作,结构了专业者的思维与想象空间,这是专业论述的体制或制度所生产的空间。

现在,空间,资本主义空间,成为商品,成为符号,最后建构为都市奇观,头脚颠倒,替代了真实,甚至就是媒体,承载意义,而规划与设计专业者自己也成为偶像、文化明星,以及全球信息化资本主义制度的作用者。透过信息技术的力量,资本驱动消费主体的欲望(desire)想象,经由设计,生产符号商品,成为创意产业,建构都市奇观,当身体本身成为信息幻象,承载意义,建筑就成为媒体,建筑发言,传播意义了。

另一方面,透过网上的生产客制化过程,以及消费端对使用者友善的设计,恢复身体与产品的亲密接触。设计有可能成为桥梁,主动召唤使用者的身体,顺手顺心,和人身体的感受一致,让使用者主体与产品客体成为天成佳偶。

设计,或者说,作为建筑与规划(architecture and urbanism)的专业者,只有放空自己,让使用者,让小区能够参与,进入空间领域,将空间的论述,论述的实践,改造为生活的、身体经验到的空间。尤其历史地面对国家与市民社会浮现之间 [44] ,政府与都市变迁之间的争议与冲突,在民主的基础上,参与式设计是一种出路。换句话说,在参与式过程中的专业者所使用的论述语言,空间的论述元素与营造模式,是使用者能了解与互动的空间与社会的整合物。然后,经由培力(empowering)的过程,设计过程,可以增勇使用者,可以在生产与消费的社会过程中重新营造设计师、营造者、使用者……之间的关系,克服主体与客体间的分离。这也就是说,经由设计的社会过程创造了小区,空间成为居民认同的依恋地方,也使住宅变成活的栖居之地,城市联系人与人互动的公共感,造就了人们聚居或是都市生活中最可贵的部分。因此,设计,也有可能历史地有助于市民社会的浮现,培力增勇使用者,赋予意义,竞争意义,改变我们的空间与社会 [45] 。

因为可以改变空间与社会,我们必须面对国家与市民社会的关系这个理论议题。市民社会是一套组织与制度,市民社会与国家间的双重性,这个特征值得深思。市民社会一方面延续国家的发展过程,另一方面根源于人民。市民社会的双重性特征使得它是政治变动的特殊场域,在其中,可能有机会不经由直接诉诸武装革命,经由民主的过程,也可以穿透国家,推动政治与社会的改变 [46] 。在市民社会的制度(institutions)与国家的机器(apparatuses)之间的关系与互动,正是关乎民主与市民性(civility),也就是公共精神、公共领域、公共空间的建构过程。这就是前述一再强调的参与式设计施展的场域。

最后,即使社会变迁并没有预定的历史方向,而是被实践所左右,我们仍然可以就设计与社会变迁的辩证的互动关系,提出理论抽象。在选择的经济和社会的发展模型与空间结构之间有种密切的关系;它造成经济社会危机与新都市问题,联系上政治上崛起的管理阶级与难以处理的危机与问题:它对空间结构造成长远的影响,也深刻地塑造了都市形式。经由设计,人们生产了时间与空间,在人们生产了历史与地方(places)的同时,也被历史与地方所生产,人改变了自身。进一步,人们并不在自己选择的情境下生产历史与地方,而是在既存的所直接面对的社会和空间结构的脉络中生产,当前网络社会结构赖以展现和人们再生产的实践活动都不会脱离空间结构的历程,以及过去的工业化空间又同时限制和促成了社会实践与社会结构。我们可以说,社会变成了空间,空间也变成了社会。设计,既是空间象征表现的语言把戏,又是意义竞争的战场。经由设计,特别是公共设计,争夺都市空间的中心化,我们可以将其视为空间的再度领域化(re-territorialization of space),为了市民的利益,保卫真实的公共空间,进一步重建我们生活的空间(rebuilding our living space),就这个角度,其实,设计就是社会,社会就是设计。

佛陀故迹行脚途中遇见乡下路边小店的空间生成手法 [47] ,让我们这些专业者很难参悟,或许,借用佛法措辞,“止止,我法妙难思” [48] ,以及,是否也是如孟子所说的“不动心” [49] ?治国平天下之前需先修身,设计者金刚唱颂,调息定静,是以不动心,不起念,养其气 [50] ,达到如如自在,才能如入化境 [51] 。这也就是说,没有设计的造作,才是营造之常道(the timeless way of building),也才是最实在的设计。面对全球巨变下的空间与时间,作为一种否定法的方法论,禅宗与佛家提供的本体论理论启发有如当头棒喝,醍醐灌顶,忏悔修心,重建丛林 [52] ,以行清规,重育全新的设计者,设计者放下自我的知识执著,才能真正改变社会。舍我其谁?而不动心,在于无我。

孟子去齐。充虞路问曰:“夫子若有不豫色然。前日,虞问诸夫子曰:‘君子不怨天,不尤人’。”曰:“彼一时,此一时也。五百年必有王者兴,期间必有名世者。由周而来,七百有余岁矣。以其数,则过矣;以其时考之,则过矣。夫天未欲平治天下也,如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?吾何为不豫哉?” [53]

夏铸九:台湾大学建筑与城乡研究所教授兼所长

[1] .台湾大学建筑与城乡研究所教授兼所长,hchujoe@ntu.edu.tw。

[2] .“城市发展与空间变异——第二届南京大学空间研讨会”论文,南京,南京大学人文社会科学高级研究院主办,2011年11月26日。修改前论文曾以“设计与社会变迁”为初稿,在2011成都双年展国际设计展专题研讨会,“谋断有道:设计与社会工程(The Solutions: Design and Social Engineering)” 发表,2011年9月29日至30日,成都东区音乐公园。

[3] .西方建筑师(architect)的历史性建构,现代建筑与历史之蚀(the eclipse of history),这部分的观点请参考:Tafuri, Manfredo (1980) Theories and History of Architecture, New York: Harper,

pp.14-18; ch.1. (Original Italian edition 1968/1970/1976)。

[4] .Bergdoll, Barry (2000) European Architecture 1750-1890, Oxford: Oxford University Press,

pp.4-5.

[5] .必须认识建筑史论述的历史形构(the historical formation of the discourse of architectural history),从18世纪温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)开始,建筑史家就一直以哲学的角度与建筑师建构制度的空间的论述。面对历史中的建筑,风格(style)逐步成为区分历史转变过程中,建筑形式断代的分类范畴,无论是新古典主义还是国族主义,风格的折中主义成为19世纪的终局,而现代主义则以设计的创新对抗风格。因此,有些建筑史家,如尼古拉斯·派夫斯勒(Nikolaus Pevsner)、西格非·基提恩(Sigfried Giedion)等,其实是历史的鼓吹手,时代风格(Zeitgeist, spirit of times)则成为规范性的词语,为现代建筑师与现代建筑鸣锣开道,这也就是现代建筑制度与论述权力建构的历史过程。

[6] .作为社会建筑论述建构的代表之一,可以参考:Hatch, Richard (1984) ed., The Scope of Social Architecture, New York: Van Nostrand Reinhold。

[7] .设计终于进入公共关系的世界,这部分的观点请见:Bolton, Richard (1989),“Figments of the Public: Architecture and Debt”, in Diani, Marco and Catherine Ingraham eds., Restructuring Architectural Theory, Evanston, Ill.: Northwest University Press, pp.42-47。

[8] .建筑成为奇观,奇观的观点引自:Debord, Guy (1994) The Society of the Spectacle, New York: Zone Books. (Original published in France in 1967); Vidler, Anthony (2008) “Introduction”,

in Vidler, Anthony (2008) ed. Architecture Between Spectacle and Use, Williamstown, Massachusetts:

Sterling and Francine Clark Art Institute, pp. vii-xiii。

[9] .这部分的论点请参考:Hsia, Chu-joe (2011) “The Symbolic Expressions of Global Metropolitan Regions: Architecture as Media, City as Hollywood for Architecture”, Keynote speech for East Asian Architecture International Conference, May 12-14, “South of East Asia: Re-addressing East Asian Architecture and Urbanism”, Singapore, National University of Singapore, Department of Architecture。

[10] .引自:Castells, Manuel (2000) The Rise of the Network Society (Second edition), Oxford:Blackwell, pp.448-449。

[11] .就这一点,可以呼应成都双年展专题研讨会主题,“谋断有道”,以及张永和对“设计”的中文措辞联系上三国时诸葛亮的“计谋”,张永和(2011),“On Design”,2011成都双年展国际设计展专题研讨会论文,“谋断有道:设计与社会工程(The Solutions: Design and Social Engineering)”,策展人:欧宁,2011年9月29日至10月30日,成都东区音乐公园。

[12] .饶佑嘉由皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的社会资本与象征权力的理论角度分析近年美学体制在台湾地区的建构,见饶佑嘉(2011):“美学体制在当代台湾——建筑场域的实践中介”,建筑与城乡研究所硕士论文。

[13] .对资本主义的现代专业者空间的批判,可见:Lefebvre, Henri (1991) The Production of Space, Oxford: Blackwell. (French edition 1974)。

[14] .参考:Castells, Manuel (1983), The City and the Grassroots, Berkeley and Los Angeles: University of California Press。

[15] .关于网络社会的都市结构转变,可以参考:Hsia, Chu-joe (2011), “The Symbolic Expressions of Global Metropolitan Regions: Architecture as Media, City as Hollywood for Architecture”, Keynote speech for East Asian Architecture International Conference, South of East Asia: Re-addressing East Asian Architecture and Urbanism, Singapore, National University of Singapore,

Department of Architecture, 12-14 May 2011。

[16] .新建校舍资料可见:城市杂志中心编辑(2010),《走向公民建筑》,第二届中国建筑传媒奖提名特刊,《南方都市报》,四川盐源达祖新芽学堂,页A特06,2010年11月4日。

[17] .同上。

[18] .同形异质体,不是异形;相反地,是符号学与语言学中具有相同拼法而为异音异义的字,见:Barthes, Roland (1977) “Inaugural lecture, College de France”, in Sontag, Susan (1982) ed., A Barthes Reader, New York: Hill and Wang, 468-469;夏铸九(1992),“理论建筑——朝向空间实践的理论建构”,《台湾社会研究丛刊—02》:186。

[19] .戴维·哈维(David Harvey)由黑格尔、邱念到马克斯的精彩绝伦理论论辩过程所建构的空间修补理论概念,见:Harvey, David (2001), Spaces of Capital: Towards a Critical Geography,

New York: Routledge, pp.324-373。

[20] .最早指出硅谷—新竹连结性(the Silicon Valley-Hsinchu connection),说明跨太平洋两岸间之互惠的区域工业化(reciprocal regional industrialization)见:Saxenian, AnnaLee(1999), Silicon Valley楤s New Immigrant Entrepreneurs, San Francisco, California: Public Policy Institute of California,

p.62;以及,柯司特将其视为网络社会在全球化过程中新经济建构的重要表现,见:Castells,

Manuel (2000), The Rise of Network Society, Oxford: Blackwell, ch.2. 在对台湾地区电子工产业网络与1990年末台湾地区花卉产业的蝴蝶兰生产网络的经验研究的基础上,作者进一步指出硅谷-台北新竹-中国大陆的都会区域之间连结性,如20世纪80年代的珠三角都会区域、90年代的长三角都会区域等,见:夏铸九(2001),“全球化过程中台湾社会的挑战:跨界的生产网络vs.跨界的政治”,《都市与计划》,第28卷,第四期,第413-420页。必须指出,即使全球网络中互惠的区域发展是地方福祉之所系,然而越界的生产网络仍然是不平等社会关系的编组。

[21] .深圳富士康连跳事件是另一种形式的劳工运动,引起两岸三地学院第一次的联手抗议与调研工作,初期的调研报告可见2010年“两岸三地”高校富士康调研报告。

[22] .苹果在全球供应链上的不作为,先后导致代工厂员工正乙烷中毒、非甲烷总烃与臭味超标,成为生产链上的毒苹果。见:叶家兴(2011),“企业应致力创造社会价值”,《中国时报》,11月2日,页A15;陈曼侬(2011),“苹果供货商,排污造成牛奶河”,《中国时报》,9月2日。自然之友,公众环境研究中心,达尔问(2011),“苹果的另一面”,《IT行业重金属污染调研报告》,第四期,苹果特刊,1月20日。此外,一系列苹果供应链代供厂商越界污染的事件发展至少可以提出三点看法:1.由于苹果公司未公开上游厂商名单,所以未能进行全盘的环境影响评估和健康风险评估,这暴露了苹果的被指摘为毒苹果的性格。2.由NGO环保组织形成调研行动引发舆论积极促进厂商响应。3.政府处理层级只在地方,未见高层积极施压与赔偿,其进度无法被有效监督,以及环境影响评估与健康风险评估亦无法被落实调查。

[23] .加州圣塔克拉拉郡的库比蒂诺市也是新竹市的姊妹市。

[24] .这些经验数据中的统计数字可见:陈良榕(2011),“一支iPhone,台湾只分到0.5%利润”,

《财讯》,第383期,10月13日,http://mag.chinatimes.com/mag-cnt.aspx?artid=10385&page=1;主要引自:Kraemer, Kenneth L. and Greg Linden, and Jason Dedrick, (2011) “Capturing Value in Global Networks:Apple iPad and iPhone? ”, http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/Value_iPad_iPhone.pdf 。

[25] .这些惊人的统计图表见:Figure 1 and Figure 2, in Kraemer, Kenneth L. and Greg Linden,and Jason Dedrick, (2011) “Capturing Value in Global Networks:Apple iPad and iPhone? ”, http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/Value_iPad_iPhone.pdf。

[26] .“No More iSlave”,香港苹果商店开幕,大学生踩场抗议的标语,见:No More iSlave:大学生刚到香港苹果商店踩场抗议,2011年9月24日,Chinese.winandmac.com香港版,chinese.winandmac.com/news/hong-kong-islave-protests/。

[27] .就禅宗境界这个部分,登琨艳有十分不同的见解。他根本认为是苹果谋杀了乔布斯自己,进入佛门却无忏悔之心,反而符合的是圣经里的苹果寓言。业力驱使,因业相循,避免杀戮只有放下屠刀。作者的理解是,西方现代设计其实就是杀戮战场的屠刀。基督教圣经里伊甸园的苹果诱惑,到白雪公主童话里妒忌心产生的毒苹果,工业社会自然科学万有引力下的牛顿苹果,到网络社会的信息创新苹果,是西方文明中创造性破坏历史过程的积累,自造恶业却不自知。

[28] .乔布斯的美学追求超越流行的表面光影,艺术必须耐看,经得起时间的考验。他说:

“流行是现在似乎美但后来却看着嫌丑;艺术可能先嫌丑日后却变得美。”(“Fashion is what seems beautiful now but looks ugly later; art can be ugly at irst but it becomes beautiful later.”),见:Simpson, Mona (2011), “A Sister’s Eulogy for Steve Jobs”, The New York Times, October 30。

[29] .“与姚立和董事长的讨论对认识苹果与贾伯斯有许多启发”,2011年10月28日,台北,原味锅。

[30] .陆士杰(2011):“苹果有iOS 不怕没贾伯斯”,《联合报》,8月27日。

[31] .MacBook Air使用说明书打开第一页的词句。

[32] .10 Golden Lessons From Steve Jobs, www.educopark.com/.

[33] .这个令人难以置信而迷人的日本个案,可见延藤安弘、森永良丙、曾英敏(2000):“由协同住宅所见之人与环境的关系谈共同居住的意义——Moyai住宅与MPort之实例” ,城市与设计学报,第11-12期,三月,第259-293页。

[34] .关于阿美族部落中的建筑模式Badaosi,可以参考:Hsia, Chu-joe (2011), “The Political Process of Xizhou”, the 7th Conference of the Paciic Rim Community Design Conference, “Sustainable Landscape, Sustainable Community”, September 11-14, 2010 at Awaji Landscape Planning and Horticulture Academy, University of Hyogo, Awaji-shima, Japan。

[35] .关于缘侧的相关数据,参考自延藤安弘(2011):“缘侧——能够将空间力量与人类力量进化”,台湾大学建筑与城乡研究所全球学术演讲系列,2011年10月14日,18:30-21:30,公馆一楼。

[36] .关于北京中央电视台的意义竞争,参见Hsia, Chu-joe (2011), “The Symbolic Expressions of Global Metropolitan Regions: Architecture as Media, City as Hollywood for Architecture?”, Keynote speech for East Asian Architecture International Conference, South of East Asia: Re-addressing East Asian Architecture and Urbanism, Singapore, National University of Singapore, Department of Architecture,

12-14 May 2011。

[37] .关于上海世博会台湾馆的讨论,参见Hsia, Chu-joe (2011), “The Symbolic Expressions of Global Metropolitan Regions: Architecture as Media, City as Hollywood for Architecture?”, Keynote speech for East Asian Architecture International Conference, South of East Asia: Re-addressing East Asian Architecture and Urbanism, Singapore, National University of Singapore, Department of Architecture,

12-14 May 2011。

[38] .Barthes, Roland (1964) “The Eiffel Tower”, in Roland Barthes, 1979, The Eiffel Tower and Other Mythologies, New York: Hill and Wang, pp.3-17.

[39] .伊東忠太在1894年發表的論文“論阿基泰克齊爾的本義與其譯字的撰定並希望我造家學會改名”(アーキテクチュールの本義を論じて其の訳字を撰定し我が造家学会の改名を望む)中認為“應該屬於世上所謂的Fine Art,而不屬於Industrial Art”(世のいわゆるFine Artに属すべきものにして、Industrial Artに属すべきものに非ざるなり),伊東認為使用不僅表示工學也表示綜合藝術的屬性的詞彙,“建築”更為合適。見:建築,維基百科。

[40] .City,在这个意义上,东方没有同等意义的字眼,它不能等同于京、城、市、镇……甚至,区域中的城镇的营造。

[41] .对客体与物的存在物(Seindes),德文原文为有生命的存在物(das Wesendes),两者之间的出入,感谢华中科技大学哲学系张廷国教授提醒中译本马克思的《1844年经济学哲学手稿》中翻译上的出入。

[42] .东南大学建筑系陈薇教授相告,2011年11月25日,南京。

[43] .“公有设施活化与地区再生”青年创意提案竞赛,见:housingreuse.blogspot.com 。

[44] .市民社会的浮现是参与式设计的政治与社会条件,对发展中的国家而言,这是一个历史的挑战,这是一个开放的问题,也是实践的问题,值得就国家与社会的关系做进一步的理论讨论。

[45] .假如参与式过程中的使用者最后成为主体,那么,这就是文前引文所言狮子的觉醒,是社会结构上的革命。

[46] .这部分关于安东尼·葛兰西(Antonio Gramsci)的市民社会理论概念,可以参考:Castells, Manuel (2010), The Power of Identity (Second edition), London: Blackwell, pp.8-9(夏铸九、黄丽玲等中译,2002,曼威·科司特原著,第二卷:认同的力量,台北:唐山出版社)。

[47] .乡下路边小店的空间生成法门造成的反观作用,在历史上对现代专业者曾经产生重大的影响,既像是素人艺术家的冲击,也像是没有建筑师的建筑的震撼。关于没有建筑师的建筑,在1964年,奥地利的建筑师伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky)在纽约现代艺术博物馆策划一个题为“没有建筑师的建筑”的展览,书籍出版为没有建筑师的建筑 (Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, 1964),展览与书里的图片震动了整个建筑圈,它的影响扩散开来,深深影响60年代的学生运动;它的价值观更历史地预示了:在20世纪初以现代运动(Modern Movement)之姿,崛起于欧洲主要城市的现代建筑(modern architecture)的死亡,以及伴随着1973年资本主义的石油危机与各种领域的社会动员,70年代末后现代建筑的崛起。见夏铸九(2011):“河南三门峡塬上窑洞与台湾合院的对话”,《时代评论》,第1期,5月4日,第23-25页。

[48] .释迦曰:“我法妙难思”,不可思议,是方法论。只要身心实证,不用思议,可达自性。见南怀瑾(1987):《中国佛教发展史略论》,台北:老古,第67-68页。

[49] .南怀瑾(2011):《孟子与公孙丑》,台北:老古,第31页起。

[50] .气,炁,这个字确实没有相应的西方语言,仅适合音译,然后加以批注。见南怀瑾(2011):《孟子与公孙丑》,台北:老古,第118页。

[51] .一念不生全体现。这部分的观点必须感谢登琨艳的启发。

[52] .禅宗丛林,百丈清规,确立了长久流传与仿行的社会组织与制度的基础,也提供了禅宗僧众团体在中国的小农经济与宗法社会中发展的物质基础。见南怀瑾(1987):《中国佛教发展史略论》,台北:老古,第107-114页。

[53] .转引自《孟子·公孙丑》,见南怀瑾(2011):《孟子与公孙丑》,台北:老古,第375-379页。