文献

曼弗雷多·塔夫里 历史“计划”

研究中会出现类似拼图游戏(jig-saw puzzle)中所有拼块各就其位的那一刻(尽管并非总是如此)。但研究又不像拼图游戏那样,所有拼块都近在手边,且只能拼成一种图形(也正因如此,每一步的正确性是可以即刻确定的);研究中只能得到一部分拼块,并且从理论上来讲,从中所得的图形也远不止一种。事实上,把拼图游戏中的拼块,或多或少有意地当作建造游戏中的模块来使用,这总归是冒险的。因此,一切各就其位也就成为一种暧昧不明的信号:不是完全对了,就是完全错了。一旦错了,就是我们把(多少是存心)选择和收集来的,并被强行用来证实研究自身之(多少是明确的)预设的证据,错当成了客观依据。狗认为自己咬着骨头,其实咬的是自己的尾巴。 [1]

卡洛·金斯伯格(Carlo Ginzburg)和阿德里亚诺·普罗斯佩里(Adriano Prosperi)用这种方式,对迷宫般的历史分析路径和充斥其间的种种危险进行了综合。他们这种敢于描述研究中曲折复杂的通路(iter),而非辉煌确切的成果的书,已为数不多。我们为何要在这本致力于建筑语言冒险的书的开始,就提出历史研究具有“拼图游戏”特征这一问题呢?首先我们也许可以回答,我们旨在走一条迂回的路。与倡导建筑写作(architectural writing)(“语言”一词在我们看来只能被当作隐喻 [2] )主题的人相反的是,我们将提出批判式写作(critical writing)的主题。不正是批评的运行,构成了艺术写作(artistic writings)中历史性的(因而也是真实的)特殊性吗?史学著作不正是拥有着一种语言,能在不断与各种环境构成技术冲突的同时,像石蕊试纸一样发挥着作用,从而检验建筑话语(discourses on architecture)的正确性吗?

所以,只是看上去,我们要谈些别的东西。因为,当我们在既定问题的边界处进行探索时,是多么易于发现解决问题自身最为有效的方法啊,尤其是当这一问题和我们打算要考察的问题同样模棱两可的时候。

进一步明确一下我们的主题吧。建筑、语言、技术、制度(institutions)、历史空间(historical space):我们仅仅是将一系列各具内在特征的问题串在虚空中,还是应该对这里所用的“术语”(terms)提出合理的质疑,从而将这些问题追溯至潜在或藏匿的结构,使这些词语能够找到它们所依赖的共同意义呢?我们将历史进程中所分化的众多学科简化成了“词语”(words),这绝非偶然。事实上,每当评论家的热情引发其内疚产生,构筑起一条直路,使建筑移植入语言,语言移植入制度,而制度又移植入涵盖一切的历史普遍性(universality of history)中时,我们就有必要问问,这样一种完全不合理的简化是何以能通行的。

在令人信服地证实了建筑无法转译成语言学术语之后,在索绪尔(Saussure)发现语言自身是一个“差异系统”(system of differences)之后,在对显而易见的制度特征提出质疑之后,历史空间似乎会分解、碎裂,成为混乱无序且难以捉摸的多样性—一种控制空间(space of domination)—的辩解理由。这不正是大部分的“拉康式左派”(Lacanian left)和纯记录式的认识论所得出的最终结果吗?归根结底,建筑写作(这种幻觉如今在我们看来,分解且增殖了彼此间无法沟通的各种技术)本身不就是一种制度,一种意指实践(signifying practice)—一整套的意指实践—以及各种控制性计划(projects)吗?

我们是否可以不脱离这些“计划”,不放弃历史自身的多重视角,不追问历史存在的真正前提,而用这些“计划”建构出历史呢?我们是否还有必要记住,整个资本主义生产资料都是技术凝聚和衍射的条件,“商品的神秘特质”打碎且增殖了商品自身再生产的基础上所存在的那种关系呢?

那些发现其工作材料不同质的历史学家,面临着一系列问题。这些问题就是编史工作的真正源头,它们把语言、技术、科学、建筑的问题与历史语言的问题牢不可破地结合到一起。但是,我们面对的是一个什么样的历史呢?它指向什么样的生产结果?它有着什么样的长期目标呢?

我们提出的这些问题源于一个明确的假设。历史被视为一种“生产”,就该词的所有意义而言:历史是对意义的生产,它始于事件之“意指痕迹”(signifying trace);它是从未明确且总是暂时性的分析建构;是解构可知现实的工具。确切地说,历史既是被决定的,也是决定性的:它被自身的传统、所分析的对象、所采纳的方法所决定;它也决定其自身的转变,决定它所解构的现实的转变。所以,历史语言必然包括且采用了表现和生产(act and produce)现实的语言和技术:它“污染”(contaminates)了那些语言与技术,反过来被它们所“污染”。当知识作为权力手段的梦想渐渐褪去的时候,分析及其对象之间的持续性斗争——它们之间无法化简的张力——却依然存在。这一张力的确是“生产性的”(productive):历史“计划”向来都是“关于危机的计划”(project of a crisis) [3] 。佛朗哥·雷拉(Franco Rella)写道:

阐释性知识(interpretive knowledge)具有传统特性,它是一种生产,是对相关意义(meaning-in-relation)的假定,而不是对意义的揭示。但是,这种操作(operari)、这种活动的界线是什么?这种(知识与意义之间)关系的位置又何在?对主体、事物、原因、存在的虚构(iktion)的背后是什么?那么,什么能承担这种“惊人的多元性”(awful plurality)呢?身体。“身体现象是最丰富、最有意义(明晰[deutlichere])、最可触知的现象:它一开始[voranzustellen]便能在方法上加以讨论,却没得出任何关于其终极意义的结论。” [4] 这就是阐释的界线,也即描述的位置所在……实际上,通过批评和“多元阐释”,我们已经能“不再试图对世界的躁动不安及神秘品质提出质疑”,谱系学也以这种方式证明了自己是一种对价值的批判,因为它已经发现了这些价值的物质起源——身体。 [5]

于是就出现了学科、技术、分析手段、长时段结构等对象的“建构”被置入危机的问题。随即,历史学家也就面临了周期与现象—它们是其研究对象—的“起源”的问题。但是,在对长时段现象的研究过程中,起源的主题不就像是一个神话之物吗?无论韦伯(Weber)的“理想型”或帕诺夫斯基(Panofsky)的概念结构看上去多像是工具性的抽象,不也正是因为它们,开端(beginning)和起源(origin)之间的根本差异才得以被提出吗?而且,为何要是一个(a)开端呢?将这些(the)“开端”多元化,并且承认,在使人认识到一元循环(a unitary cycle)之透明性的一切事物中,隐藏着要求被如此认知的错综现象,这样不是更具有“生产性”吗?

事实上,把历史问题和重新发现神秘的“起源”联系起来,这预先设定了一个完全根植于19世纪实证主义的结果。在提出“起源”问题的时候,我们预先设定了所要到达的探索的终点(a inal point):这是一个能解释(explains)一切的目的地,它使既定“真理”(即原始价值),通过与其原始雏形(originary ancestor)的相遇碰撞而凸现出来。米歇尔·福柯(Michel Foucault)已经用一种能明确表述为谱系学(genealogy)的历史,来与这种“找到谋杀者”(ind the murderer)的浅薄欲望相对比:“谱系学,正如哲学家高深莫测的凝视(它可以比拟为学者的鼹鼠般的狭窄视域),本身并不反对历史;相反,它反对关于理想意义和无限目的论的元历史的展开,它反对寻求‘起源’。” [6] 福柯把他的“知识考古学”(archaeology of knowledge)建立在尼采(Nietzsche)的基础上并非事出偶然,“知识考古学”就像尼采的谱系学一样,是“由细小的且不易见的真理组成,通过一种严格的方式获得”。 [7] 为了避免对起源的妄想(chimera),谱系学家必须避开一切线性的因果观,这样就使自己置身于一场由震惊和意外,以及历史自身所呈现的弱点或阻力所带来的风险之中。在这种谱系学中没有恒久不变,尤其是没有“再发现”(rediscovery)和“对自我的再发现”(rediscovery of ourselves)。因为,“知识不是用来理解的;知识是用来剖析的”。 [8]

所以,与真实历史(Wirkliche Historie)(真实的或实在的历史)相对的就是分析,它能重构事件最独特、精确的特征,能恢复突发事件的分裂特征。但是,最主要的是,这一分析有助于“粉碎那些曾促进了抚慰人心的认知游戏的诸般倾向。”实际上,认知预设了何为已知:历史的统一性(这一“被认知”[re-cognized]的主题),建立在它所依赖(rest)的结构的统一性上,也就是,建立在其单一要素的统一性上。福柯清楚地解释了,祛除掉抚慰诱惑的、残酷无情的“求知意志”的后果:

尽管今天的求知意志有了如此广泛的形式,它仍然不可能获得普遍真理;不能为人提供一种对自然的精确而平稳的控制。相反,它会带来更大的风险,甚至增加危害;它打破了幻想的保护,消除了主体的统一性,它将自身的那些执著于离析、破坏统一性的要素释放出来。 [9]

这正是尼采在《曙光》(Aurora)中所预言的:“知识在我们身体中已经化为一种激情,这种激情不会因为任何牺牲而退缩,实际上,它只害怕自己的消失。” [10] 在《超善恶》(Beyond Good and Evil)中,他还继续告诫道:“那些获得绝对的存在知识的人面对自身的‘湮灭’(annihilation),这或许就是存在的基本特征。” [11]

但是,这一界线——也即这一致命的冒险,和语言试图对自身进行完美地理论化时,它所进行的冒险,不正是一回事吗?人们向历史索求透明纯净,这和维特根斯坦(Wittgenstein)对语言的透明纯净这一先定观念的看法,不是很相似吗?对于在打碎和分解(我认为它们自身已多元化的)诸多阶层后,我将不会进入本质上即为终结的播撒(a dissemination),我作了什么样的保证呢?实际上,像德里达(Derrida)那样去设立差异和播撒,这使得我确实冒了遭遇尼采所预言和担忧的“湮灭”(annihilation)的危险。但是,也许真正的危险根本不在于此。福柯的谱系学(癫狂谱系学、临床医学谱系学、惩戒谱系学、性谱系学)和德里达的播撒概念所面临的危险,在于把微观分析的片段对象再度神圣化。这些片段被认为是自律且自有意义的新个体。那么,是什么使得我从多元写作的历史走到对这种多元性的质疑的呢?

毋庸置疑,对尼采和弗洛伊德(Freud)来说,理论语言本身必然包含着多元性:主体、知识、制度的多元性。一旦语言被发现是构成现实世界的唯一方式,它就必须将现实世界自身意义深远的分崩离析全部映照下来(introject,内投,精神分析的术语)。因此,必须言明的是,历史不能简化为阐释学,历史的目的不是要扯开“真理的面纱”(veil of Maya),而是要打碎它自身设立的障碍,以便前进和超越自己。把这些障碍和庞大的制度等同起来是没有意义的。权力自身是多元的:它穿行于社会阶层、意识形态和制度之中。在这一点上,我们依然赞同福柯:单一位置的大拒绝(Great Refusal)并不存在;我们只有从权力系统的内部才能认识权力机制。 [12]

换句话说,我们必须明白,制度和权力系统之间并不存在完美的同一性。建筑本身,由于是一种制度,所以决非统一的意识形态体:如同其他语言学系统一样,建筑的意识形态是以极其非线形的方式发挥作用。由此推衍,我们便有理由怀疑,恰好就是建筑的意识形态批判—正如迄今为止它所表现的那样—只考虑了意识形态最明显、直接的一面:即拒绝、压制和反省,它们在建筑写作中无处不在。然而,将研究从文本(text)—它是按表面的完整性特点来呈现自身的作品—转换到文脉(context)是不够的。文脉把艺术语言、物质现实、行为、都市同地域尺度、政治经济动力凝结到一起。但它却不断被“技术的意外变化”(technical accidents)所分裂:它被悄然贯穿于较大战略中的战术小花招所分裂;它被在主体间层(an intersubjective level)中运作的隐秘的意识形态所分裂;它被不同控制技术的相互作用所分裂,它们(这些控制技术)各自拥有自己不可转译的语言。

受尼采的部分文章的影响,西美尔(Simmel)在《死亡的形而上学》(Metaphysics of Death)中这样写道:“形式的秘密就在于它是边界;它是事物本身,同时也是事物的终止,它是一个被限定的领域,在其中,事物的存在(the Being)和不存在(Nolonger-being)完全是一回事(one and the same)。” [13] 一旦形式是边界,就会出现边界多元化的问题—以及对这些边界提出质疑的问题。于是,西美尔理所当然地在其《时尚》(Fashion)一文中承认:“我们理解生活现象的方式,使我们感受到每个存在点上的力的多元性;我们认为,这些力为了限制其自身相对其他力的无限性,并且将其自身转化为纯粹的张力和欲望,它们每一个都追求超越真实的现象。” [14] 接着他又写道:“正是由于按部就班、亦步亦趋的原则与不断追求新的独特的生活形式的努力之间势不两立,所以,社会生活似乎成为寸土必争的战场,社会体制则被看作是维护和平的条约,其中,两种原则的持续对抗在表面上被简化为一种合作的形式。” [15]

问题不在于,(通过西美尔)对弗洛伊德的性本能和死本能(Eros and Thanatos)进行证实,也不在于(有悖常情却又是可能的)德勒兹(Deleuze)和瓜塔里(Guattari)的欲望形而上学。问题是要意识到,内在于形式的边界的主题(即语言界限[the limits of language]的主题),是历史上已确定的危机中不可或缺的组成部分,我们现在不得不将自己置于这一危机之外(但是,我们又身处于它强加在我们身上的符号之中)。也就是说,人们只有意识到,由于无所不包的完满性(fullness)已被历史所摧毁,所以它已无处再生,这才有可能谈论语言。我们常常目睹符号科学——能将一种语言系统转译成另一种语言系统的符号学——的失败。我们或许可以不断尝试使索绪尔的“差异系统”与建筑、物理环境(physical environment)、非口语语言(nonverbal languages)等“系统”相关联。我们或许也可以不断尝试通过努力重获原型符号的纯洁性,来驱除因感受到“认识论断裂”(epistemological breaks)而引发的不安;如果,金字塔、球体、圆、椭圆和迷宫能被设置为变幻莫测的形式的永恒结构,那么,考古学家就能平息由意识到“对同一的永恒回归”(eternal return of the same)而带来的焦虑。无法想象,还有什么比现今卡西尔(Cassirer)的那些漫不经心的读者(inattentive readers)的所作所为, 更能代表对尼采的彻底背叛。

确切地说,问题在于弄清,这种对确定性的需要为何仍然持续不断,并追问,这种为不再使人着迷的词语(disenchanted words)重构已经失去的完满性所做的幼稚尝试,和拉康为能指的纯物质性所赋予的特权,是否并不等同。如果我们真的将两者等同,那么所能做的就只剩下关注于去分析那些主体瞬间闪现的形式(波罗米尼[Borromini]、皮拉内西[Piranesi]或勒·柯布西耶[Le Corbusier]的外质[ectoplasm]正好适合这一游戏),以及关注于将这些形式作为对他者(the Other)世界的表现而再度统一起来。换句话说,对支配着语言游戏,和使权力实践(分散到数不胜数的机构中)多元化的“差异”(differences)的恐惧,滋生了我们对辩证综合(dialectical synthesis)的怀念。无法自拔于通过(以最隐秘的方式)复兴康德的“我思”(I think)来再度发现一个令人惬意的、内在的核心,已成为关于危机的历史所固有的特征。这一历史在自己前进之路上建立起脆弱的屏障。

对那些以怀旧之情死抱着“中心性”不放的人来说,我们还得花多少时间来提醒他们,现在唯有追溯导致能指(signiier)与所指(signiied)分离的历史,再次全面研究这对不稳定联姻的危机,并将其内在结构具体化,除此之外已别无他途呢?

因而,寻找完满性,寻找控制技术的相互作用中的绝对一致性,就是在给历史戴上面具;或者更确切地说,是在重新戴上过去(the past)戴给自己的面具。伟大的布尔乔亚思想所提出的那个“意识形态危机”的理论,不也可能掩盖了更为隐秘的意指实践的外观吗?这一外观藏匿于将现实世界进行转化的技术褶皱(folds)之中。如果这一现实世界是永久战场的话,那么,刺穿它,把它包含的不明之物暴露出来,岂不正是我们要去做的吗?

“正因为拿破仑三世无足轻重”,马克思(Marx)写道 [16] ,“所以,他能表示一切,只是不表示他自己……他是所有党派联盟的集合名词……只有当其名字的多重意义被一个词——波拿巴——所取代的时候,选举拿破仑三世的意义才能变得清楚。”所以,在波拿巴这个词所处位置的,正是其名字的“多重意义”。我们只有把隐藏的多元性假设为确实的存在,才能打破这种对于名字、符号、语言和意识形态的盲目崇拜。这样,我们直接回到尼采,他在《曙光》中写道:

原始人每创造一个词,都相信他自己做出了一项发现(entdeckung)。这与事实的真相相去多远啊!——他们触及一个问题;由于假定自己已经解决了问题,他们就为它的真正解决设下了障碍。现在,为了获得任何一点新知识,我们都不得不在石头般僵硬的词语中间跌跌撞撞,而我们踢断的往往是腿,而不是词。 [17]

既然语言的使用是一种控制技术,那么,我们就理应不难把尼采这一观点运用到其他控制技术之上。例如,马克思的整个《〈政治经济学批判〉序言》(Contribution to the Critique of Political Economy)都实施了一种过滤和重写,用来击破“石头般僵硬与坚固的词语”。

批评—不只是建筑批评—用这些“词语”不断构筑着牢不可破的纪念碑。或者,堆起“石块”,用建筑将它们(石块)的多样性隐藏起来—这一建筑伪装(且仅仅只是伪装)成“想象的图书馆”(imaginary library)的样子;又或者,与之相反,将“石块”的裂缝开凿成洞穴,这就为“石块”留下不容置疑的密度。于是,批评发现自己被迫绕了太多弯路。在它自己仔细划定的虚假空间里,它所遇上的幻象采用了丰富多变的伪装—城市分析、类型学分析、符号学分析—但这仅仅是为了隐藏洞穴底部真实的对话者:辩证综合(dialectical synthesis)。卡西亚里(Cacciari)近来写道:

目前有一种对辩证综合的批评,因为这种综合已经陷入了危机,它标志了整个当前发展阶段的历史和当代国家的历史……如果此时此刻用形而上学的术语谈论政治—或者谈论有确切特权的、无所不包的、一目了然的政治语言—是“不恰当的”,那么,想要将政治形式“保存”在制度中,这同样是不恰当的。相对于其他语言的暂时性,相对于“技术”——政治总是被无情地囚于其中—的不断转变,这些制度在某种意义上是“自律的”。 [18]

现今,建筑就像政治一样,是个被耗尽的神话,不值得多费唇舌。但是,如果权力—就像它具体呈现自己于其中的制度那样—“说着诸多不同的方言”,那么,对这些方言之间的“冲突”的分析就必定成为史学研究的对象。有形空间的建造当然是“战斗”的场所:严格意义上的城市分析清楚地证明了这点。这种战斗并不是将边界线、剩余和残留物全然组合成一个整体(totalizing),相反,它任由它们留存下来,这同样是无可争议的事实。于是,一个巨大的研究领域—研究语言的界限、技术的边界以及“规定了密度”(provide density)的阈限—被打开了。阈限、边界和界限都是“界定”:正是因为界定的本质,被划清界限的对象立即消逝无踪。所以,只有一步步摧毁了历史的线性特征和它的自律性,才有可能建构关于形式语言的历史:这一历史留下的将会只是痕迹、变动不定的符号、不愈合的裂口。俄国形式主义的“走马”(Knight's move),能够被历史界定为一种完全自足的,有限的,因而也是同义反复的游戏。形式的“诸多语言”就这样引导我们发现,形式界限本身并没有包容进在那些形式语言的“神性的”(divine)自我转化中偶然浮现出的单子(monads)。什克洛夫斯基(Shklovsky)(《诗学理论》[Theory of Prose]的作者),或费德勒(Fiedler)与李格尔(Riegl)等人的严格的形式主义围绕语言艺术和图像艺术所巧妙勾勒出的边界线,正是它,标识出决定了意指实践和拥有特定技术的权力实践之间相互作用的碰撞点。

但是,何时且为何,这些学科领域由于缺乏先验的一致性,而认为自己太特殊,以至于无法相互转译呢?何时且为何,自律的技术(the autonomy of techniques)把自己界定为一种永久性的危机,一种语言之间(甚至是同一种语言中的各种方言之间)的冲突呢?在建筑领域里,这是否在某种意义上帮助我们认识到,自18世纪以来,自律的技术日渐彻底地分裂进入各学科领域,如今只有倒退的理想主义才会想要将其(自律的技术)重建为操作性的统一体呢?

归根结底,就是这样一个新问题:提出何时(when)与为何(why)的疑问,却不坚持不懈、反复再三地使起源主题接受批评,这样合理吗?如今我们兜了个圈子又回原地,再度面临了谱系学的问题,正如尼采所提出的,谱系学是真正意义上的“建构”,是历史学家手中(可修正的,且因而被废掉的)工具。

历史谱系学自身表现出劳动(labor)的所有特征:这是一种解构和重构的劳动,它移开了尼采的“石头”,然后又将它们重新组合起来,它通过排除那些既定意义而去生产(produce)意义。让-米歇尔·雷伊(Jean-Michel Rey)非常强烈地感染于尼采在语言构成、价值构成和知识构成中所发现的“大量被删除之物”(massive omissions),并将它们与弗洛伊德认为是分析基础的破译工作联系在一起。 [19] 弗洛伊德在《摩西与一神教》(Moses and Monotheism)中注意到:

对历史内容的歪曲就意味着类似于谋杀:困难不在于这种行凶作恶,而在于消除它的痕迹。我们完全可以借用“Entsellung”(歪曲)这个词的双重含义,它有这种含义,但如今已不再使用。它的含义不仅仅是“改变某事的表面”,而且是“使某些事物处于另一个位置,将其移植”。因此,在许多文字歪曲的实例中,我们可以发现那些被压制的和被否认的,而又不得不隐藏在某个地方的东西,尽管它们已经改头换面,变得支离破碎。只是要认识到这一点绝非易事。 [20]

我们可以试着把话语回转到自身。历史语言和批判式分析所编码过的语言难道不也是通过一系列责难、压抑和否定才“被说出来”的吗?文本批评、语义学批评、图像学阅读、艺术社会学、福柯的谱系学、我们自己的批评:它们难道不都是只有通过藏匿(多少是有意识犯下的)“罪行”痕迹才能进行破译工作的技术吗?我们可以换种方式来说,即使是批评语言,它本应该用来“移开并打碎石头”,其本身也是“石头”。那么,我们该如何利用它(语言),以使其不会成为神圣仪式的工具呢?

现在,我们或许可以更加清楚地看到布朗肖(Blanchot)、巴特(Barthes)和德里达等人的分析中所存在的危险。这些批评语言,欣然采纳(以多元方式写成的)对象的多元面貌—文学作品扮演着人文科学的角色,从而使自己无法越过区分不同语言、不同权力系统之间的阈限(threshold)。它们能够分解作品和文本,建构迷人的谱系学,催眠般地阐明那些被粗浅的阅读所掩盖的历史难点。但是,它们必须否定历史空间的存在。毋庸置疑的是,科学的任务在于切开,而不是结合。同样毋庸置疑的是,真正的超意指隐喻(supersignifying metaphor)—到无法理解程度的超意指—就是直线性的科学话语。这一话语当然试图将所有隐喻都排除在自身之外。因而,我们并不是反对在我们所主张的历史科学(historical sciences)中接受隐喻和格言(aphorism)。真正的问题是,如何去设计一种批评,使它能通过将现实世界置入危机,而不断地将自身推进危机之中。请注意,是整个现实世界,而不只是它的个别部分。

让我们回到马克思:如果价值观逐渐变成抑制原始需求的意识形态,我们就可以把这些意识形态解释为弗洛伊德意义上的“癫狂的表现”(delirious representations)。另一方面,癫狂的表现是一种社会产物。德国社会民主党的历史告诉我们,“博爱”(fraternity)与和平的神话是如何把伟大的俾斯麦政策及其反对力量分裂开。但是,这个神话也分裂开了同为反对派的各派系,并重新统一了不同的意指实践。拉萨尔(Lassalle)、考茨基(Kautsky)、各种表现主义流派、行动小组、斯巴达克同盟、柏林达达主义、“玻璃链”(Gl serne Kette)的乌托邦主义,以及艺术品协会(Arbeitsrat fur Kunst),这些“癫狂的表现”经由满是裂隙的操作手段“被逐渐说出来”。(达利(Darré)和劳申伯格(Rosenberg)怪异的民粹主义意识形态可以穿透这些裂隙)我们真的应该为觉察到陶特的《阿尔卑斯山的建筑》(Alpine Architekture)中的超人无政府主义与骇人的血土意识形态(ideologies of the Blut-und-Boden)之间有密切关系而感到惊讶吗? [21] 然而,这些癫狂的表现被证明是历史的需要。它们通过缝合“文明的不满”(discontents of civilization),而使这一文明幸存下去。但是,一旦它们像大坝一样阻挡汹涌的力量,如果它们没有被立刻冲破,就马上成为了障碍。历史分析的职责就是要解构这些水坝。但它并没有守着等不可能出现的个体或集体的显灵,也没有为欲望的洪流得以自由爆发而大做弥撒。

就像表现(representation)一样,历史也是压抑和否定的结果。问题在于去用确定的抽象(determinate abstraction)来解释这一否定,在于去为理论工作赋予一种方向感。马克思将抽象运用到政治经济学分析中是很自然的。

确定的抽象只有在明白其自身界限时,才是确定的抽象。也就是说,只有当它甘愿不断地置身于危机,只有当它在转换和破坏自身的分析材料—它自己的意识形态大坝—时,转换和破坏了自身及其语言,它才能成其为确定的抽象。因而,批评就是本真的劳动(labor),它越多产,就越会意识到其自身的界限。但是,自满于这种意识是不行的。

我们必须直面的理论难点是,在颠覆和粉碎了现实世界密实的外表皮之后,在拆除了掩盖控制策略的复杂性的意识形态屏障之后,如何建构一种可以直达那些策略之核心的历史,亦即,直达它们的生产方式。但是,这里我们注意到,麻烦又来了:自身被分离出来的生产方式,它既不解释什么也不决定什么。它们(生产方式)自身被各种意识形态思潮预先霸占、干扰或贯穿。同样,一旦权力体系被独立出来,我们就不再能够将其谱系看作一个本质完整的世界。所以,分析必须更进一步;它必须使先前分离的碎片相互撞击;它必须质疑它所设置的界限是否妥当。实际上,作为“劳动”,分析是没有止尽的;正如弗洛伊德所说,其原因就在于它的本质上的无限性(ininite)。 [22]

但是,在此又出现一个新的问题:意识形态从不作为一种“纯粹的”力量来发挥作用。它不仅“玷污”(sully)实践(praxis)和被实践所玷污,而且还和其他(通常是对立的)意识形态纠缠在一起。我们可以说,意识形态以族群的方式[per fasci]产生作用,并且在现实世界的建构中以毛细渗透的方式扩散。主体的否定性,平凡世界的神圣性,叔本华式禁欲主义,对物质的毁坏和再度肯定,对“商品神秘特质”的歌颂,以及面对它时所感到的绝望:所有这些都难分难解地纠结在否定的先锋派诗学中。劳动意识形态被转译为禁欲意象,这是“激进的”、构成主义建筑与艺术思潮的特征,它的出现改变了纠结于一起的各要素的位置;而新客观派(neue Sachlichkeit)意识形态却深深地植根于戈特弗里德·本(Gottfried Benn)的《陈尸所》(Morgue)的以死亡为主题的分解形式之中。意识形态的那些分岔从来都不是可以一目了然的;一旦这些历史责任全部完成之后—就像今天的情况一样—它们就有可能开始显露出一种黏滞性,我们必须抗击这一黏滞性,但首先一定得在其最特殊的特征中来分析它。

我们不想被误解。我们也决不想为非理性高唱赞歌,或者,用德勒兹和瓜塔里的方式将相互间复杂作用的意识形态群解释为“块茎”(rhizomes)。 [23] 我们坚信有必要使那些族群(groups)“非块茎化”(not to make rhizomes)。尽管在分析的对象和现象中或许已有所暗示,历史批评仍须清楚该如何在超然物外与参与其中(detachment and participation)的刀锋边缘处获得平衡。这里,分析自身具有“丰富的不确定性”,它无穷无尽,它需要不断返回到被检验的素材,同时也返回到分析自身。

在这一点上又有一个新疑问。一旦我们意识到意识形态和语言——尼采的“石块”和弗洛伊德的“癫狂的建构”——是社会产物,就会坚持认为,通过纯粹的历史分析,他们的理论阐述能够导致对“石块”和“癫狂的建构”确实有效的清除,这样,我们就有可能陷入一种粗糙的理想主义之中。

攻击“操作式批评”(operative criticism)——称其为“规范性的”(normative)或许更准确,这样就避免了常常出现的对于我们真实意图的误解——的方法,却听凭这些方法所依赖的原则完好无损,将徒劳无功。用另一种(alternative)社会产物来抗击社会产物,对我们来说似乎无可置疑。我们是否必须求助于“集体知识分子”(collective intellectual)和重构的学科之间虚构的辩证交换呢?我们不得不沿袭下去的这条路,难道不就是按照传统方式将主观经验倾注到制度之中,听任其免遭分析,甚至最终认定它是不可触知的吗?

现在也许还不能为我们的问题提供有效而具体的答案;但是,重要的是,为了当前的讨论,我们得抓住它的中心,正好这一中心是个微妙的政治问题。如今,那些不愿把“理论”空间视为神话的人,无论是谁,都面临着尚未解决的历史空间的社会化和其生产性的问题。分析和计划(analysis and project),这两种社会实践现今被一座人为地分隔和连接。这里,令人不安的无限分析(interminable analysis)的主题再度出现。之所以无限,是因为分析的内在特征,也缘于它不得不为自己所设立的分析对象。但是,由于这种分析并无成为实践所需的界限,所以,它必须建立自身的边界,至少是局部和暂时的边界。换句话说,历史工作不得不有意识地背叛自己:因为,一篇论文或一项研究总归是要有最后一页的(也就是总会结束),但这最后一页应被认为是一个暂停—它暗示的是省略号(也就是说,分析并没有真正终结)。不管怎样,这个暂停安排得越好,它就越有建设性。

所以,这样一项工作必须一边不停地建构着自己的方法,一边不断前行:一般而言,决定变换模式的是被操作着的素材。历史—正如弗洛伊德就其本质所分析的那样—不仅仅是一种心理治疗。它通过质疑自身的素材而将它们重建,同时不断地重建自身。因而,历史所追溯的谱系同样也是暂时的障碍,正如分析工作必然受意指实践或生产方式的条件作用所限。历史学家是“以多元方式”(in the plural)进行工作的人,正如他所进行的工作的主题也是多元性的。所以,语言问题存在于历史之中。因为历史是对意指实践的批评,所以,它必须将自己的石块搬到边上,从而“移开石块”。批评,只有在它将用以攻击现实世界的质疑转回来施于自身之时,才有所表达。在进行自我建构的时候,历史用解剖刀在一个伤痕不会消失的身体上切开了一道口子;但与此同时,未愈的伤痕也破坏了历史建构的密实性,它不仅使历史建构进入问题式状态,而且阻止历史建构将自己呈现为“真理”。

于是,分析进入一系列斗争的核心,并且具有了战斗的特征:它抵抗驱除和“治愈”疾病的诱惑,抵抗自身的研究方式,以及抵抗静观冥想(contemplation)。因而,任何分析都是暂时性的。任何分析都只是力图检测它投入运行后的效果,以便根据中途出现的变化来调整自己。所以,历史所呈现的确定之事应当被解读为压抑的诸般表达。它们只是隐藏了历史写作的现实性的防御物或屏障。它们将不确定的事物合并进来:“真实的历史”不将自己躲藏在不容置疑的“文献学证据”之中,而是承认自身的武断,并把自己视为一幢“危楼”。

再则,这种编史工作的特征是由它所产生的过程来规定的。正是这些过程决定了临时建构的有效性,这一临时建构甘愿成为被再度诠释、分析及超越的素材。但在这一点上,我们再次遭遇历史素材的问题。就历史而言,某些人为预先设立的研究领域突然现身:它们就是变革现实世界、控制体系、意识形态的科学与技术。每一个研究领域都以特定的语言来表现自己。这种完全形式化的语言所隐藏的,是它融入一种包容一切的语言的倾向,也是它趋于其他语言的倾向。分离词与物的—即分离开能指与所指—难道不就是分化开的控制技术的工具吗?解剖这些控制技术,揭示它们的专断,暴露它们暗藏的隐喻,这难道不是要求我们去界定新的历史空间吗?

历史空间并没有在不同语言之间,在彼此相距甚远的不同技术之间建立不可能的联系。相反,它探究的是这种距离表现了些什么:它探讨了看上去是空无(void)的东西,试图使似乎存在于这一空无之中的缺席者发言。

因此,深入技术之间、语言之间裂隙的就是一种操作。当历史学家在这些裂隙中进行操作之时,他当然不是去缝合这些裂隙;相反,他想把他在语言边界处所不期而遇的东西呈现出来。所以历史工作对“界限”(limit)问题提出了质疑:它反抗广义的劳动划分;它想跳出自身的边界;它将既有的技术危机凸显出来。

于是,历史成为一项“关于危机的计划”(project of crisis)。对于此计划的绝对有效性,我们没做任何保证,计划之中也无“解决方案”可言。人们必须认识到,不要向历史索求和解。但是,也不能要求它,只是为了要在语言的魔法森林的边界处愕然驻足,而无止境地去跨越那些(语言的)“岔路”。人们必须放弃去探索是什么将路分离开的:因为权力的实践常常占据了这片深不可测的森林。这一森林必须被反复再三地击碎、“切开”和贯穿。对于历史分析本身的去神秘化(demystify)力量,我们不存幻想;它(历史分析)也无权随心所欲地改变游戏规则。作为社会实践—一种社会化的实践,历史分析如今必须进入一场质疑其特有面貌(characteristic features)的斗争。在这场战斗里,历史必须准备冒险:而最终所冒的是暂时性的“不现实”的风险。

我们如何使这些前提适合于建筑写作这一特殊活动呢?我们在这里已经指出,建立一套“差异系统”,以及将一系列不同的实践和(用考古学方法建构起的)各自的历史联系在一起,会很管用。我们还是回到我们话语的开端吧:建筑、技术、制度、市政、意识形态和乌托邦,只在最恰当的时刻才汇聚到一件作品或一个形式系统中—至少对历史学家来说是这样。特别是自启蒙运动以来,学术工作(知识的建构工作)就在要求这种聚合,但其原因只是支离破碎的古典秩序(ordo),散布开了建构物质环境的各种方式,并使它们差异化。有多少种技术,就有多少种历史书写方式。但是,建筑的情况很特殊:从片段和未实现的意图开始,以追溯其语境为目的地(在此语境中被铭刻下来的,是以另外的方式保持沉默的作品),结果往往更有成效。

失败的作品,未实现的尝试,还有片段:它们难道不是提出了已拥有“文本”身份的作品其完整性所掩盖的问题吗?阿尔伯蒂(Alberti)透视法的“错误”,或者佩鲁齐(Peruzzi)过度的“几何游戏”,它们对人文主义乌托邦的内在困境的阐述,难道不是比对那些伟大作品的阐述,要更为清楚吗?这些伟大的作品平息了在未完成计划中出现的焦虑。而且,为了充分理解形成20世纪先锋派传统的辩证法—它悬于悲剧和庸俗的两极之间,回到伏尔泰(Cabaret Voltaire)令人眼花缭乱的打诨插科,难道不是比研究那些悲剧性与庸俗性都与现实相符的作品,要更为有效吗?

对形式进行处理的目的,通常在于超越形式自身。正是这种持续不断的“对建筑的超越”(beyond architecture),触发了“求新的传统”(tradition of the new)中那些断裂的时刻。历史学家不得不用以衡量自身的,恰恰就是这一“超越”。如果不是不停地将此“超越”呈现出来,就会逐渐陷入现代运动的伟大作品所赖以建立的流沙(quicksand)之中。崇高的神秘之物构成了这一流沙。

因此,我们必须不断地对我们的研究对象进行分解。这一研究以对流沙进行化学检验为前提,使用的分析试剂正与流沙的性质相克。 [24] 这意味着我们要注重在具体劳动(concrete labor)和抽象劳动(abstract labor)(马克思意义上的两个术语)之间及时建立起辩证法。这样,我们就能在两个史学参数的基础上来解读建筑史。一方面,它与学术劳动的兴衰变迁有关。另一方面,它与生产方式和生产关系的发展有关。

因而,建筑史承担了多种责任。一方面,它必须能够用来批判性地描述对方案创作的“具体”方面起控制作用的那些过程;也即,能够描述自主的语言选择,以及语言选择的历史功能——这是学术劳动和对其接受方式的历史中的一个特殊部分。另一方面,它必须成为生产结构与生产关系的普遍历史的一部分;换句话说,它必须对抽象劳动的发展做出“反应”。

按这个标准来看,建筑史似乎总是尚未解决的辩证关系的结果。知识建构模式、生产方式和消费方式的相互交织,势必导致作品中综合活动的“激增”(explosion)。我们要在综合(synthesis)表现为完全之整体的任何地方,都引入其构成单元(constitutive units)的非整合性(disintegration)、片断性和“播撒”。所以,我们将对这些未经整合的组成部分进行独立分析。所以,我们认为,委托人的反应、符号的视域、对先锋派的假定、语言的结构、生产的重组方式和技术的发明,对这些片断成分进行独立分析,都将去除掉深深扎根于(作品所“呈现出”的)综合之中的暧昧性。

显然,没有什么特殊方法(尽管它或许适合这些独立的成分),能够考虑到作品的“总体性”。图像学、政治经济史、思想史、宗教史、科学史和民间传统的历史,每一种研究方法都能适用于被分解作品(the broken-up work)的不同片断。作品对这些历史都各有述说。例如,通过分解剖析阿尔伯蒂的一件作品,我可以阐明布尔乔亚知识分子伦理观构成方式的基础,人文主义历史决定论的危机,15世纪符号世界的结构,特殊赞助体系的结构,建筑贸易中新的劳动分工的整合。但是,作品的任一组成部分都不是用来证明作品的合法性。作品片断一被历史化,批评行为就构成了对这些片断的一次重组,也就是“再次剪辑”。雅克布逊(Jakobson)和泰恩雅诺夫(Tynyanov)(在某种意义上,他们是卡尔·第吉[Karel Teige]和让·穆卡洛夫斯基[Jan Mukarhovsky]的先辈),都谈到过语言学序列和非语言学序列之间的一种持续不断的关系。 [25] 在这个意义上,把作品多元的“非语言学”成分彻底历史化将会产生两个效果:击碎语言的魔圈,迫使它显现出它所依赖的基础;另外,挽回语言自身的“功能”。

但是这样一来,我们又回到了我们最初的假设。研究语言如何作用,即意味着,在(作品之“播撒”所占据的)非语言学的各独立领域中,查明语言的影响范围。在这一点上,我们发现自己面临着两个选择。要么,我们跟随巴特和《新批评》(Nouvelle Critique),尽量在建筑文本中将隐喻多元化,无止境地细分和变化它的“自由价”(free valences),它特殊的“模糊体系”(system of ambiguity); [26] 要么,我们回到作品之外的要素,与其外观结构无关的要素。

两种方法都是合理的:但它仅仅是质疑了人们所设定的不同目标。我可以选择潜入我们所界定的语言魔圈之中,将它转化为无底之井。所谓的操作式批评一直在做这样一件事情,它像快餐一样,向我们供应了它对米开朗琪罗(Michelangelo)、波罗米尼和赖特(Wright)等人所进行的武断而令人眼花缭乱的讥讽嘲笑(send-ups)。但是,如果我决定也做这个的话,我就必须清楚地认识到我的目标不是去编造历史,而是为一个中性空间赋予形式,在此空间中,在时间之外(above and beyond time),漂浮着大量失重的隐喻。我要寻找这个空间,只不过希望它能迷住我,并让我被它快乐地带走。

另一种情况下,我必然要去检测一下语言在其相关的非语言学序列中的真正的影响范围。也就是说,去研究对可度量的形象空间(igurative space)概念的采用,是如何正好反映了文艺复兴时代资产阶级危机;形式概念的解体如何符合新的大都市世界的形式;简化成“冷漠的对象”(indifferent object)、纯粹类型学、建筑贸易重组计划的建筑,其意识形态,是如何成为真实的“另一种”(alternative)市政景观的一部分。 [27] 在此情况下,学术劳动和生产条件的相互关联,将提供有效的参数,以使我们能够把(先前的)分析的解体所导致的碎片重新拼接成一个完整画面。将建筑史再度插入到社会劳动分工史的领域里,绝不表示要退回到“庸俗的马克思主义”,也绝不表示要抹掉建筑学自身的独有特征。相反,我们可以通过某种解读来凸显出这些特征。这种解读能够在可核证的参数基础上,确定在生产变革的原动力中计划抉择(planning choices)所具有的真正意义。这些规划启动、延滞和试图阻止这些动力。显然,这种方法打算以某种方式回复瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)所提出的问题,他在《作者作为生产者》(The Author as Producer)中指出,作品就生产关系讨论(says)了什么是第二位的,第一要强调的反而是作品自身在生产关系之中(within)所起的作用。 [28]

所以这一切产生了两个直接结果:(a)就古典史学而言,它要求我们重新检验所有的历史分期标准;以上提到的(具体劳动/抽象劳动)辩证法,只有在它启动了学术模式和生产发展模式之间的整合机制之处,才以新面貌示人。而且,历史分析的职责就是要辨认出这一整合,以便建构出最完整意义上的结构的周期(structural cycles)。(b)就分析艺术语言而言,我们所提出的方法把注意力从直接交流的层面转移到潜在意义的层面。也就是说,我们必须去检测语言革新的“生产力”,我们必须通过一种分析,来仔细检验符号形式的领域,这一分析在任何情况下都能够质疑资本主义劳动分工的历史合法性。

必须颠覆分析的标准,这已经暗含在我们研究的中心课题之中:这一中心课题,就是意识形态的历史角色。实际上,呈现出意识形态的上层建筑本性,呈现出意识形态对现实世界的具体介入的历史化过程(historicization),将会打开一片原创的研究领域。我们不能再对上层建筑模糊暧昧的面孔听之任之,实际上,这是个似乎愈加紧迫的工作。也就是说,我们必须使意识形态避免在引人入胜的镜子游戏里无限增殖,这一游戏的属性已提前有所预设。但是,只有当我们备好了能有效抵抗催眠的灵丹妙药,成功进入意识形态形式的魔法城堡时,这才是可能的。

因此,我们迫切需要(赋予一切建筑以生存权的)的历史法则所特有的参数。因为它可以像阿里阿德涅(Ariadne)的线团一样,揭示出乌托邦所穿行的复杂的、迷宫般的路。这样我们就可以在直线网格上,对已被诗性语言所制度化的“走马”进行新的规划。

实际上,在谈论诗学语言轨迹的过程中,维克多·什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky)提到“走马”时所打算强调的,正好就是这个。 [29] 就像象棋中“马”的不连续的L型移动一样,艺术生产的语义学结构对现实世界进行着一种“偏离”,一步侧跨,随之启动了一个“陌生化”程序(布莱希特[Bertolt Brecht]深谙此道),并将自身组织成一种永久的“超现实”。 [30] 马克斯·本斯(Max Bense)这样的哲学家,曾把毕生精力都用于界定这种“超现实”与技术世界之间的关系,它(“超现实”)从技术世界中萌生出来,又作为对永久不断革新的促进要素而回归到技术世界中去—以先锋艺术来看的话。但是,这里也需要小心划清界限。把意识形态简单地(tout court)定义为错误的知性意识,将毫无用处。

任何作品,包括最无趣、最失败的作品,都不能“反映”先于自身存在的意识形态。“反映”和“镜像”的理论已经闻名了好一阵子。但是,作品对异己之物(what is other to it)所作的“偏离”,实际上充满了意识形态的味道—尽管它所采取的形式不能完全被表达出来。我们能够重建这些形式的特殊结构,但前提是必须记住,在成为作品符号一部分的意识形态和当前的意识形态的生产方式之间,通常存在着一片暧昧的空白地带。无论如何,我们能够更直接地认识到偏离“作用”于现实世界的方式:它如何与世界达成妥协,又是什么样的条件允许它存在。这里还需补加一则考虑。一直以来,大多数先锋艺术与建筑的首要目标都在于,把作品及其异己物之间,把客体及其存在条件、生产条件和使用条件之间的“偏离”简化至无。用来支持建筑实践,或作为建筑实践基础的意识形态,再一次解体了,它呼吁一种复杂的批评操作。历史上,至少有三种意识形态的生产方式,对抗着具有纯文献价值、和现存秩序相吻合的意识形态。(a)“进步的”意识形态—典型的历史先锋派(historical avant-gardes),它打算彻底占有现实世界:这就是弗第尼(Fortini)所论及的先锋派, [31] 它拒绝一切中介形式,并在情况危急之时,与作为中介的舆论结构相冲突,而这些舆论结构反过来又将先锋派简化成纯粹的“宣传活动”。(b)“退步的”意识形态,“乌托邦式的怀旧”,表现为19世纪以来的各种形式的反都市思潮,藤尼斯(Tonnies)的社会学,以及用志在恢复无政府主义者或“共产主义者”血统的神话的提案,来反抗新的大都会的商业现实的企图。(c)全力坚持对市政管理、地区开发、建造业等相关的主要机构进行改良的意识形态,它期待的不仅是真实而合理的结构改良,而且是新的生产方式和新的劳动分工:其中一个例子就是美国的进步传统,这指的是奥姆斯特德(Olmstead)、克拉伦斯·斯坦因(Clarence Stein)、亨利·赖特(Henry Wright)、罗伯特·毛斯(Robert Moses)的思想和作品。以上的分类中都很具体。我们再重申一次,各种意识形态总是“聚在一起”(in bunches)发生作用;它们互相纠缠;常常在其历史展开的过程中做出彻底的180度转变。典型例子就是反都市的意识形态。它经历了盖迪斯(Geddes)的作品,昂温(Unwin)的作品,经历了两者在20世纪20年代美国保守主义和地方主义思潮中的汇合之后,做出了一个出人意料的转变,建立了现代区域规划技术。所以,单一系列作品(勒·柯布西耶的例子最为合适)可以根据不同的判断标准来评价,它既把自己表现为绝对从属于整个先锋派历史里的一个章节,同时又把自己表现为一种体制改革的工具。

但至关重要的是,不要混淆了不同层面的分析。也就是说,我们必须用差异化的(differentiated)方法来甄别(screen)那些用不同方式干扰了整个生产秩序的产品。说得更详细些就是:我们对诸如雷德本(Radburn)或美国新政时期的绿带城市(greenbelt cities)之类的住宅发展阶段一直进行的是纯粹的语言学分析。但是,如果对此采用相类似的研究方法的话(它是对梅尔尼科夫[Melnikov]或斯特林[Stirling]的作品进行历史性阐述的唯一有效的方法),那么,我们就会发现,那些提案一旦被置入相应的恰当语境中,这一纯粹的语言学分析方法就会完全失效。这一语境就是,公共机构经济管理的体制更新和建筑业内的需求重组之间的关系。

对于那些指责我们为方法论折中主义的人,我们会回答,他们无法接受建筑这样一个形式多样且组织紊乱的学科,如今所承担起的过渡性(因而也是模糊的)角色。

这一切都再一次暗示了“建筑”这个词必须在极为广泛的意义上使用。显然,我们所提出的分析的有效性,在现当代(从封建制度危机到如今)可以用一种极其特殊的方式来衡量。这里,这些分析必须面对学术劳动不断改变的意义。这一劳动和建筑业经济改革密切相关,且不能简化为唯一通用的平均标准(denominator)。

通过赋予建筑概念以临时的、富于弹性的意义,我们就可以绕开这一难题。所以,我们必须去摧毁与“作品”概念相关联的人造神话。但是,正如福柯所提出的那样,我们的目的不是去为(匿名产生的)词语(word)建立被禁忌的霸权,也不是去复活“现代运动”初期所钟爱的那些口号。

当代的城市规划史与先锋派的历史毫不相干。正如近来某些文献学所能确定的,城市规划的传统建立在外在于一切先锋派经验的基础之上:即重农主义思想所固有的“城市治疗”理论(medicalisation de la ville);18世纪晚期公共空间的分类法;19世纪R.鲍迈斯特(Baumeister)、J.斯图宾(Stübben)、R.埃伯施塔特(Eberstadt)的理论;美国公园运动(American Park Movement)的实践;法国和英国的地方主义。这使我们必须彻底重新检验城市规划史和与之平行的现代运动的意识形态史之间的相互关系。如果这样做的话,许多神话必将被瓦解。

为了解开这一人为纠结在一起的线团,我们不得不将众多独立的历史挨个呈现出来,以使我们在它们存在的地方认识到它们彼此间的相互依赖,或更为多见的对抗。我们不应将 “大超越”(great beyond)(现代建筑显然倾向于此),与都市动态发展的现实混为一谈。“意识形态的生产性”被证实存在于政治经济史中(因为它在其中反映出其结果,正如它在都市史中也体现出来)。

我们可以对艺术作品和生产现实进行直接的比较。这一现象表明,存在着一个极其复杂的过程,而且它不是顺应工业革命的到来而自动出现的。R.克莱茵(Robert Klein)已经为现代艺术的周期描绘了一个“指涉物消失”(disappearance of the referent)的阶段,卡斯特尔(André Chastel)正确指出了克莱茵的研究方法与本雅明的方法之间的密切关系。克莱茵写道:

最终,在认识论意义上,参照物的缓慢消逝(the slow agony of reference)及其万花筒般的变形之间的这一矛盾,可以和认知知识对象在逻辑上的不可能性相比较。我们怎样才能超越意象,来假定一个非图像的规范(a nonigurative norm),也就是一个反对意象被测的图像的终端,确实是存在的呢?一项项的参照物(terms of reference)都被置于作品自身的内部,这一点已是必然;所以,我们必须终结一切诸如此类的想法—即,把主体与客体从头脑中驱逐出去,然后做出以下结论(由于其最初的假定而已变得不确定):哲学落脚于唯心论,艺术落脚于印象主义。 [32]

指涉物(referents)、价值和“灵韵”(aura)之间的关系是直截了当的:我们所能呈现的,既不是将作品简化成模仿艺术过程之行为的纯粹存在,这一真实的企图史;也不是打破形式语言和存在语言间的障碍,这一现代建筑所创造的企图史。我们能做的只有以辩证的态度去反抗古典主义的历史周期(historical cycle)。“真实描绘”这一周期意味着去认识其复杂的结构性,并历时性地(diachronically)将其封闭的体系特性具体化。但这同样也意味着要掌握该周期的双重特征:一个是我们仍需考虑的知性生产方式(mode of intellectual production)的出现,另一个则是它具有(完全针对指涉物的)语言概念的外貌。而这正是“启蒙辩证法”(dialectic of enlightenment)所想要摧毁的。因为这个原因,古典主义历史一直反映着当代艺术的困境;因为这个原因,我们正在试图找准的方法,经过适当的调整,一定能适用于对布尔乔亚文明的史前史所做的分析。换句话说,对于决心探寻资本主义“文明”(zivilisation)起源的历史研究而言,托斯卡纳人文主义所采用的视觉合理化(rationalization of sight)所展现的历史周期,发挥着后视镜的作用——镜中反射出的是当代有违良心的灵魂。 [33]

关于这些主题,我们甚至可以接受阿多诺(Adorno)所提出的警示:

用一种非辩证方式处理的灵韵理论容易招致滥用,因为它如同一种便利的机械装置,可将艺术的非实体化(Entkunstung)思想转化成一句口号。自艺术机械生产的时代开始以来,这一趋势已经在实实在在地发展着。正如本雅明所指出的那样,艺术作品的韵味只要越出每件作品的规定性(giveness),那它就不仅仅是指作品的现状,而且也是指作品的内容。取消内容必然会殃及艺术。即便是非神秘化的艺术(demystiied art)也不仅仅只意味着单纯的功能。它也许丧失了其有韵味的“膜拜价值”(cult value),但还有一种被本雅明称为“展示价值”(exhibition value)的现代替换品。后者是经济交换过程的“成像”(imago)。 [34]

实际上,这一推导结论对本雅明的原始论点并无多大改动。它或许很乐意认可:“展示价值”是交换过程的“成像”,但是,这只存在于交换过程尚未完全成为自身一部分的作品。阿多诺的陈述暴露出的怀旧之情,在其“表现与建构”章节的末尾处更为明显:在谈到艺术作品中的整合与分解之间的差别时,他总结道,“各种片断式的东西并非偶发的东西:片断是那些抵制总体化(totality)自身的艺术作品总体的组成部分”。 [35]

跨过这种怀旧,我们还得面对“以辩证方式来运用灵韵理论”的问题。即使在作品打算以袒露自己的创作过程作为开端的时候,它所“暴露”出的也只是其结构中最无可厚非的一面。符号学方法能够使控制意象(images)生产的法则回到自身; [36] 但阐明这些意象的暗含之意,则属于另一种剖析方法。

我们必须将多种分析方法组织在一起并进行整合。不接受这一点,只会使史学研究进入死胡同:历史学家并没有详细阐明,在全球领土秩序革新的前提下,资本主义制度所表现出的真正阻力,他们却更愿意去设计这种体制下的主流(supporting)意识形态发展所绝对固有的历史——这些意识形态支撑着这一体制。

无疑,对“建筑学危机”唉声叹气,对“反古典语言”举棋不定,似乎越来越令我们自己混乱和无能为力。为了最终了解设计活动发生变革的意义,我们有必要建构一个关于学术劳动及其向纯技术性劳动(准确说是“抽象劳动”)逐渐转化的新历史。此外,罗德琴科(Rodchenko)的生产主义(productivism),马雅科夫斯基(Mayakovsky)为“苏联国家电报局”(Rosta)创作的作品,以及勒·柯布西耶和(与其相反的)汉纳斯·梅耶(Hannes Meyer)的预言,不都已提出艺术活动向生产组织所固有的劳动(labor)进行转化的问题了吗?

为当下的现实哭泣毫无益处:纵然从逻辑上说,知识分子的浪漫梦想仍存在于上层建筑中的乌托邦领域—他们想要引导生产力世界之命运,但意识形态已转变为现实。作为历史学家,我们的任务是理智清晰地重建学术劳动所走之路,从而去认知新的劳动组织(organization of labor)能对之进行回应的不可预计的任务。

重农主义思潮对18世纪城市改革理念的影响;19世纪公司城(company-towns)的诞生和发展;俾斯麦时期的德国和放任主义政策时期的(laisser-faire)美国的城市计划的产生;帕特里克·盖迪斯爵士(Sir Patrick Geddes)和雷蒙德·昂温(Raymond Unwin)的实验,以及后来的德国城市社会民主党及激进派人士的实验;美国区域规划协会(RPAA)的理论著作;第一个五年计划期间苏维埃城市的组织;罗斯福新政所实现的矛盾的区域重组;肯尼迪时期美国城市的复兴:这些包含各种实验的历史篇章,其目的都在于为那些建筑技术人员的工作找到新的角色,只在意义不大的情形下(而且大多是语言学上的意义),这些技术人员才依旧是传统的建筑师。如果有人指出,沿着以上这些连续主题追溯出的历史,和现代运动中建筑形式(forms)的变迁史之间,时常存有一道鸿沟的话,我们会回答说,这正是先锋意识形态和转化为技术(techniques)的那些(先锋)意识形态之间的那道鸿沟。这是史学无法填补的鸿沟,但是,反过来,史学必须强调这一鸿沟,并将之转化为具体而广泛的知识的原材料。

眼前这本书,初看上去似乎是本文集。然而实际上,在写作这些单独章节—它们曾暂时刊登在从1972年至今的各种意大利及外国刊物上,并随后做过完全的修订—的时候,我们已经秉持了一种设计理念在其中,即希望读者将它们同该篇导言所阐述的命题一一对照来看。我们相信,贯穿始终的主题是清晰明了的:首先,研究“越界”(transgression)和形式写作(formal writing),把它们作为一种变性的超越(perverse excess),作为驶出赫克勒斯石柱(columns of Hercules)之外,超越法定界限的主体的远航;而后,对“越界的语言”(language of transgression)逐步加以掌握,也就是,实现了主体的自由只是“对于技术的自由”,而非对于写作的自由。研究的核心在于探索这种新的写作方言和它新的制度上的指涉物之间不稳定的平衡状态。只有在某几个章节中,先锋派所论及的“技术”才面临着如下的问题,即证明技术的历史是他者(other),当然还有,找出技术和我们选择要分析的主题的切合点。

所以,我的意图不是要呈现一段自身很完整的历史,而是要呈现一个穿越迷途的时断时续的旅程,呈现各种可能的“临时建造”(provisional constructions),它开始于所选的材料。我们可以重新洗牌,也可以再摸进曾经扔出的牌:游戏注定要继续。过去10年多时间里我所得到的具体帮助和鼓励使我的工作已然成型,我要感谢我在威尼斯大学历史系的朋友和合作者,他们和我一起承担了这些“拼图游戏”,这些“耐性的游戏”(giochi di pazienza)。

曼弗雷多·塔夫里:意大利建筑史学家

(译者:胡恒)

曼弗雷多·塔夫里 先锋派的历史性:皮拉内西和爱森斯坦

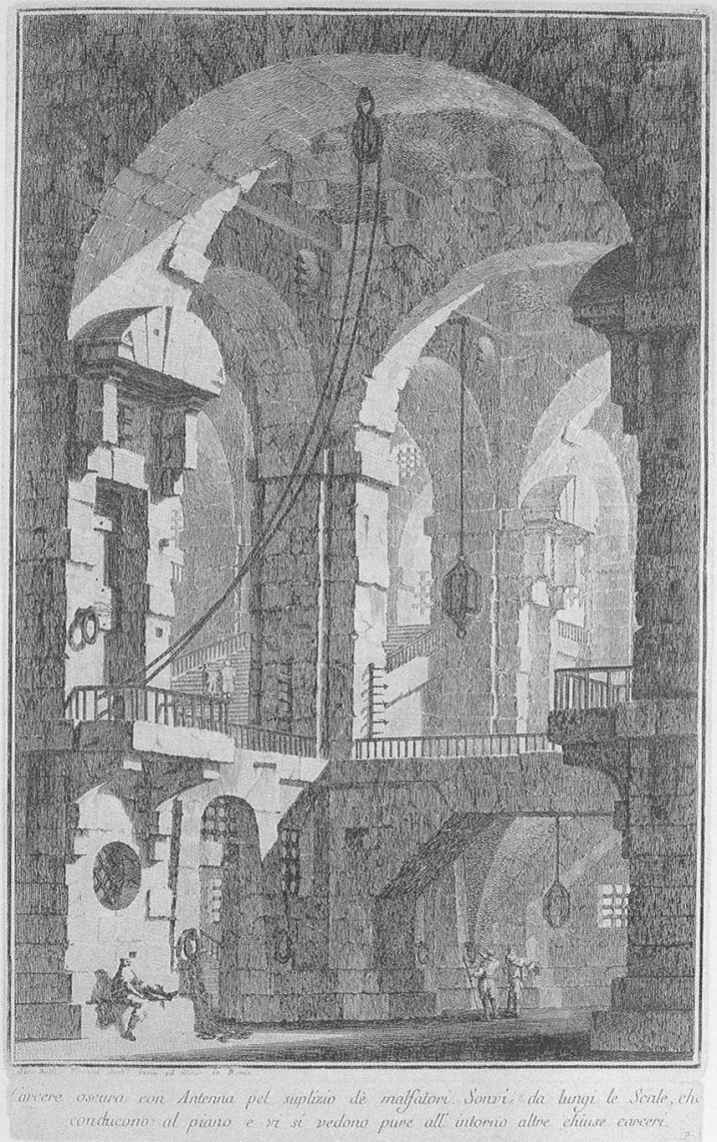

从皮拉内西(Piranesi)的作品开始,来对先锋派和建筑之间的关系进行详细分析,这无疑有点挑衅意味。然而,谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein)针对皮拉内西的《监狱组画》(Carceri)* 所做的非同寻常的研究,让我们有机会来确证我们的论文,从而去平息那些怀疑者的困惑。皮拉内西和苏维埃电影导演之间表现出的是一种直接的关系;这里,我们的目的仅仅是检验这一关系的某些突出特点。

1939年4月,爱森斯坦致信杰·雷伊达(Jay Leyda)道:“我预计完成一篇非常有趣的文章,《埃尔·格列柯与电影》(El Grecoye Cinema!)……估计大概26000字(!)都用来说明,在过去的西班牙大师的艺术中,究竟存在着多少电影的东西!……这真是有趣!(C'est Piquant!)”但事实证明,这篇文章完成得相当艰难,因为在1941年8月,这位导演再次致信杰·雷伊达道:“我终于要结束这篇关于埃尔·格列柯的文章了。与此同时,我正在将我关于格里菲斯(Grifith)和不同艺术中的蒙太奇历史的一篇长文翻译成英语。我还有可能再写一篇研究艺术史中的特写(close-up)理念的论文。”

爱森斯坦对艺术史的好奇,当然不算什么新鲜事。他在不断地为其电影诗学寻找历史合法性的过程中,也在对艺术史进行着探索。但值得我们重视的是,他坚持认为,新电影语言的先驱尤其应包括格列柯和皮拉内西这样的人。 [37] 尽管这二人的作品所包含的母题很容易就能同蒙太奇理论联系起来,但是,我们感兴趣的却是爱森斯坦在分析格列柯的绘画,或拆解、重组皮拉内西的《监狱组画》时所运用的操作方式。

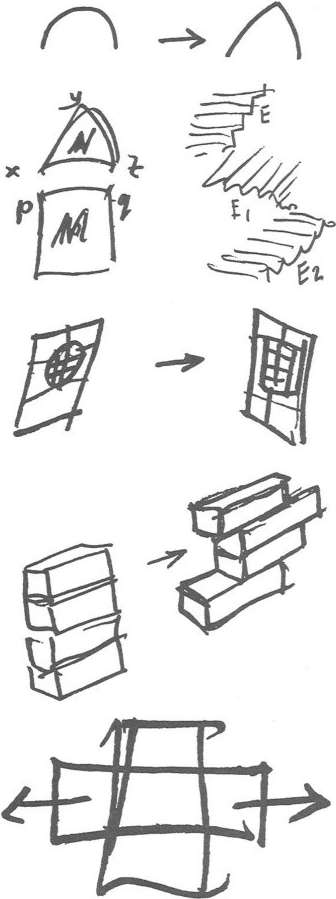

本章附录的那篇爱森斯坦论皮拉内西的文章,实际上和前文所引的写给杰·雷伊达的信有关,该信出自俄国出版的爱森斯坦作品全集第3卷。这两篇文章通过一种特殊的批判式分析技巧联系起来,该技巧的基础,即爱森斯坦所说的“曝光”(explosion)或“迷狂的变形”(ecstatic transiguration)。

换句话说,爱森斯坦集中分析的两个作品—格列柯的《托莱多城的风景和平面图》(View and Plan of the City of Toledo)(1604-1614),以及皮拉内西的《黑监狱》(Carcere Oscura)——都“动了起来(put into motion)”:它们都剧烈地作出反应,这是其内在形式张力被完美曝光的结果。后面我们将追溯这一独特的批判式操作(critical operation)的特殊过程。但我们首先必须指出,这种分析方式和爱森斯坦的蒙太奇理论并非没有联系。实际上,爱森斯坦自己曾宣称,“蒙太奇是镜头曝光(explosion of the shot)的阶段”;而且,在《爱森斯坦课程》(Lessons with Eisenstein)中他还说,“当镜头中的张力达到极致而不能再增加时,镜头就曝光,分裂成两个分离的蒙太奇片段。” [38]

皮拉内西,《监狱组画》(Invenzioni capricciose di Carceri)之一

皮拉内西,《监狱组画》(Invenzioni capricciose di Carceri)之二

于是,对爱森斯坦来说,镜头和蒙太奇不能被当作相互分离的领域对立起来,而必须被看作是一个过程的不同阶段,它在“从数量到质量的辩证飞跃”中实现了自身。 [39]

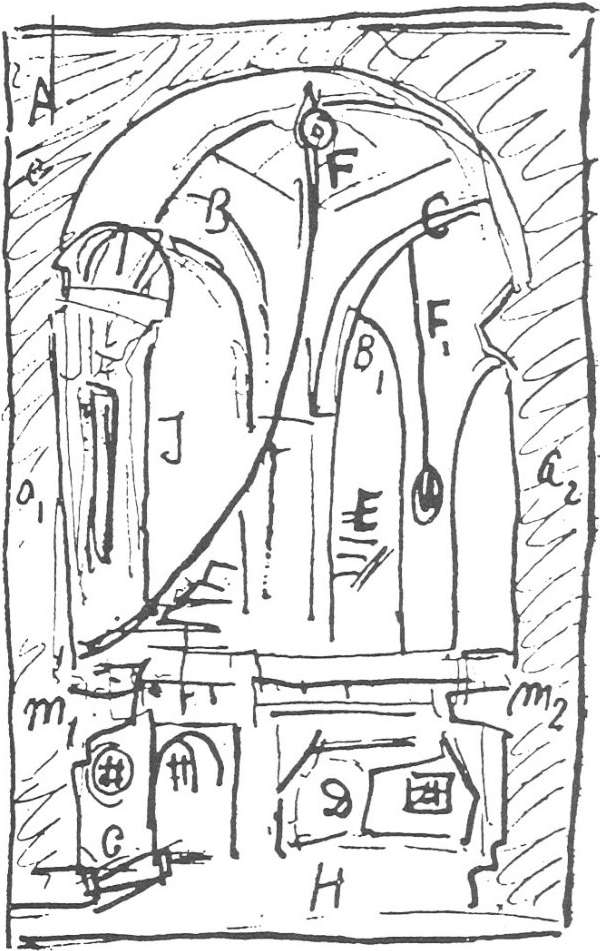

在这一点上,人们会发现这种蒙太奇理论和某种文学理论之间具有一种密切关系。后者就是,泰恩雅诺夫(Tynjanov)在1924年以后所详细阐述的“文学作品其组成部分间的动态综合”(dynamic integration of its components)的统一性理论。但就我们的目的而言,此时我们更感兴趣的是去观察,爱森斯坦在前人思考的基础上,用什么样的方法使得格列柯的作品,且尤其是皮拉内西的作品,丧失了它们本来的自律性,把它们从隔绝状态中驱逐出来,从而成为理想系列的一部分,换句话说,也即成为了一个电影片段(cinematic phrase)中的数个单一画面。

因此,通过皮拉内西这个特殊例子,来分析苏维埃导演的批判方法能为我们的认知提供什么样的帮助,从而阐明18世纪的蚀刻家同爱森斯坦这样的历史先锋派传人之间的奇特关系,是非常有意思的事情。(我们还应注意的是,这篇关于皮拉内西《监狱组画》的文章写于1946—1947年,在该导演去世前不久。)显然,爱森斯坦认为,在整个《监狱组画》系列中,由彼此分离的作品片段(disconnected fragments)所构成的整体,属于一个连续镜头(sequence),这建立在“知性蒙太奇”(intellectual montage)的基础上,根据他自己的定义来说,也即建立在“并列冲突的知识动因上,它们一同出现”(juxtaposition-conlict of intellectual stimuli which accompany each other)。 [40] 爱森斯坦对皮拉内西在《黑监狱》中所描绘的建筑元素强行曝光,这是对原蚀刻画的组合方式的残忍施暴。也就是说,爱森斯坦佯称,由意象及其对其批判式静观(contemplation)的相互作用所产生的某种地球之力(a telluric force),颠覆了皮拉内西《监狱组画》系列的所有作品,使它们活动起来,猛烈地煽动它们,将它们简化成等待全新重组的片段。在这样一种智力操作(mental operation)中,我们不可能不注意到一种源于俄国未来派所有经验的分析技术;在这个意义上,18世纪蚀刻画的元素,经历了一次真正的具体化(reiication):最起码在刚开始的时候,它们被压缩成一个没有句法结构的符号系统。然而,不止如此。由于爱森斯坦在字面意义上激活了曝光,所以我们也面临了俄国形式主义者所说的“语义变形”(semantic distortion):皮拉内西那些物质性的构图元素经历了一次意义的改变,其中原因在于,原先将其绑缚在一起的相互关系发生了剧变。所以我们必须记住,尤其对什克洛夫斯基(Shklovsky)而言,语义变形已经把恢复语言的原始功能—即纯粹的交流—当作了自身的主要功能。以同样的态度来看,爱森斯坦对皮拉内西的《监狱组画》所施与的暴力,可以被解释为试图让蚀刻画自身说话,超越通常归属于它的含义。换句话说,爱森斯坦对18世纪那个世界的涉足,似乎产生了这样一种环境,它存在的目的似乎就是供连珠炮式的插科打诨的演员去胡乱颠倒。这一环境类似于卓别林(Chaplin)的电影—这位苏维埃电影先锋的“大暴君”(Lord of Misrule)。但是,还是让我们检验那些通过解读爱森斯坦的文本而得来的主题,继续我们的分析吧。首先我们发现,《黑监狱》各元素的曝光,用爱森斯坦自己的话来说,采取了消解(dissolution)的形式。这意味着爱森斯坦将元素自身解释成处于潜在运动中的形式,即使这种潜在运动被人为冻结了。因此,“迷狂的变形”技术加速了这一潜在运动,刺激它,将它从形式的阻力中释放了出来。

格列柯,《托莱多城的风景和平面图》(View and Plan of the City of Toledo)

然而,所发生的这一切,是因为在18世纪的蚀刻画中,形式已经被认为是“消解的”(dissolved)了。爱森斯坦敏感地察觉到了《黑监狱》中,对严格的结构主义的坚持是怎样和“表达方式的分裂”(fragmentation of the means of expression)平行而动的。吸引这位苏维埃导演注意的正是这一分裂。他通过自己虚构的“曝光”(imaginary“explosion”)所加速的,正好就是有机结构的相关法则同有机结构各形式元素的瓦解(disintegration)之间的冲突。爱森斯坦在其分析的过程中,最终借用了一个结论性的模型。事实上,我们可以认为,让《黑监狱》“动起来”(setting in motion)的观念,在作品中唤醒“客体的反抗”(rebellion of the objects)、“符号的置换”(displacement of the signs)的观念,正是在这一最终的模型中找到根源。“符号的置换”是什克洛夫斯基的隐喻 [41] 。《黑监狱》同《监狱组画》第一版之间的比较,为爱森斯坦指出了方向,即将其虚构的曝光所释放的片段和剩余物(residues)聚集到一起。换句话说,爱森斯坦在皮拉内西青年时期的蚀刻画中所感受到的,仅仅只是形式功能所具有的神秘的约束力(a hermetic bundle of formal functions),虽然这其中包含着皮拉内西成熟后那些更为实质化的改革的种子。爱森斯坦打算解开的正是这种束缚(bundle)。皮拉内西在《监狱随想组画》(Invenzioni capricciose di Carceri)和《监狱组画》第二版的构图中所采用的程序(procedure),爱森斯坦完全借用过来,并且以一种暴力且完全知性的态度,把它运用到对《黑监狱》的曝光之中。爱森斯坦难道不也通过敏锐的批判性直觉,意识到了《随想组画》(Invenzioni capricciose)中,皮拉内西所消解的不仅仅是各自的形式,也是它们的“客体性(objectuality)”吗?(爱森斯坦也认为,更准确地说是,“客体被消解为物质性元素的再现”。)因此,爱森斯坦从已经确认的结果出发,从《监狱组画》中开放的连续镜头(open sequence)中撷取出一个静态的电影画面(frame of ilm),而这种静态的电影画面是由皮拉内西的《黑监狱》呈现给他的。或者可以说,皮拉内西的《黑监狱》来自于《监狱组画》中开放的连续镜头(open sequence)。或者更准确地说,他强迫理想的画面参与到《监狱组画》动态的、主题的连续性中。而这一连续性正是《监狱组画》的特点所在。于是,由曝光所激发的“迷狂的变形”就有了这第一层含义:随着它将1743年的蚀刻画和第一组《随想组画》之间的空间(empty space)填上的同时,它使《黑监狱》的潜在意义得到了增殖。就像对格列柯那幅画一样,爱森斯坦在《黑监狱》中,也运用了批判式操作。实际上,这一操作和那些同巴特(Barthes)或杜勃罗夫斯基(Doubrovsky)式的新批评(nouvelle critique)最终联系在一起的东西是相类似的。在爱森斯坦看来,皮拉内西的作品是一种多层次化的素材,它需要人们对其形式成分进行分割和增殖的操作。

皮拉内西,《黑监狱》(Carcere Oscura)

爱森斯坦,对《黑监狱》的分析草图

爱森斯坦将《黑监狱》中的静态含混(static ambiguity)称为“无害性”(inoffensiveness)。他将《黑监狱》的这一“无害性”解释为一种挑战。这样一来,针对它的批评就必须采取一种暴行的形式。从这个意义上来说,这位俄国导演毫不犹豫地—照罗兰·巴特(Roland Barthes)的说法 [42] —“剥离掉”皮拉内西蚀刻画的“所指”,“在作品的第一语言上”附加上了“第二种语言,也即,一个连贯的符号体系”。这一体系被引入进来,成为一种“受控的转变,服从于视觉环境;它必须按照已定的法则,来转变它所反映的一切对象,并一直这么走下去。”

巴特和杜勃罗夫斯基不承认他们的批评方式同形式主义传统有直接联系, [43] 这个无关紧要。爱森斯坦和巴特的批评似乎都做不到这一点—通过深思熟虑来构成一种文本所具有的真正的增殖的含混性(multiplication of the ambiguities),且特别是这样一些含糊性,它内在于原始语言学素材的组织之中。所以,爱森斯坦在《黑监狱》中所探讨(explodes)的,是皮拉内西强加于形式结构和客体消解之上的伪平衡。爱森斯坦的迷狂的曝光所攻击的正是这种虚假的平衡(falsity of the equilibrium)。在这个被分析的作品中,对皮拉内西的批评倾向于揭露隐藏在作品中的有力的化合作用。这一批评的结果,就是再次遮蔽了将《黑监狱》同随后两版《监狱组画》区分开的中性空间。因此,爱森斯坦的解读所制造出的“语义的陌生化效果”,呈现出一种突发性的形式。但我们还须走得更远一些。通过使皮拉内西作品中潜在的变形法则(principles of the formal distortions)达到悖论的程度,爱森斯坦促使该蚀刻画的形式组织,对“形式反抗”(rebellion of the forms)这一共同行为所造成的压力作出反应。

爱森斯坦,对《黑监狱》的图解

于是,对作品的批评成为一种关于作品自身的操作。(The criticism of the work thus becomes an operation on the work itself)但是显然,只有当作品的语境和批评家的语言之间存在着共鸣的时候,这才成为可能——在我们这个例子里,批评家特别着迷于动态地解读皮拉内西的形式组织方式。

因而我们不难看到,爱森斯坦关于《黑监狱》的批评中,有些东西极为类似于20世纪的20年代末到30年代初,他关于维尔托夫(Dziga Vertov)的断裂蒙太奇(discontinuous montage),普多夫金(Pudovkin)的史诗蒙太奇(epic montage),格里菲斯的平行表演技术(parallel action technique),以及像“字母表中无法改变位置的字母”一样的镜头理论(theory of the shot)所做的批评。 [44] 爱森斯坦在1929年写道:

镜头决不是蒙太奇的元素。

镜头是蒙太奇的细胞。

就像细胞在其分裂中形成另一种秩序的现象一样,有机体或胚胎,在镜头前辩证地跃过另一侧(on the other side of the dialectical leap from the shot),就产生了蒙太奇。

那么,通过什么来表现蒙太奇,并继而表现它的细胞—镜头呢?

通过碰撞。通过相互对立的两个镜头的冲突。通过冲突。通过碰撞。

在我面前放着一张压皱的黄纸片。上面写着神秘的记号:“连接—P”和“碰撞—E”。

这真实地勾绘出了关于P(普多夫金)和E(我自己)之间关于蒙太奇问题的激烈较量。 [45]

然而,爱森斯坦走得更远,并且,在其理论研究的革新中,他逐渐将蒙太奇的形式当作意象的结构,将蒙太奇自身当作“客体的结构法则”。 [46] “吸引力蒙太奇”(montage of attractions)所具有的有计划的间断性,以及一般而言历史先锋派—从未来主义到“古怪演员工厂”(FEKS, Factory of the Eccentric Actor)—所赖以建立的彻底让人震惊的论述,被爱森斯坦对于作品所做的完全结构上的考虑所取代,在此,基本上得到恢复的是文本的概念和价值。通过脑力劳动(intellectual work),爱森斯坦采纳了新民粹主义者(neopopulist)和普遍主义者(universalist)两者兼备的意识形态立场—它们随着苏维埃头两个五年计划的启动应运而生。对这一个人化意识形态立场的质疑,爱森斯坦的回应是,把先锋派和现实主义进行暧昧综合。(当然,我们在这里提及“现实主义”的时候,我们的意思仅仅是恢复古典的建造法则,该法则为艺术品重建有机性—它是对于历史和世界的总体幻象。)

因此,就我们的目的而言,我们感兴趣的是去弄清,20世纪的30-40年代,爱森斯坦试图将哪些先锋派实验保留下来,以作为最适合于他研究的东西。蒙太奇法则曾一直同刺激公众这一主题联系在一起。 [47] 但是,在苏联,1928年以后,公众的主题被迫摆脱掉自身所有的一般性,必然具备一种直接同新功能相挂钩的特殊性。处于转变中的城市无产阶级和农民大众,被召唤起来在区域经济规划的范围内执行这一新功能。马雅可夫斯基(Mayakovsky)所经历的危机,必然为1924-1930年间里意识形态具有的形式(物质的、具体的)所影响。我们一旦承认十月革命环境下的脑力劳动只是对“社会委托”(social mandate)的回应,就不可能忽略这种意识形态。 [48]

对爱森斯坦而言,公众的意识形态必须经过新具象主义(new representationalism)的过滤。早在1934年,他就承认他受惠于马戏场、音乐大厅、狐步舞、爵士、卓别林:这些东西也成为那些已被未来主义和“左派”表现主义用来建立美学刺激(aesthetic provocation)与公众之间全新和谐关系的基础。但之后不久,爱森斯坦自己注意到,在“小丑的彩衣”之下,(它“首先遍布在节目的所有结构中,最终进入整个生产方式”),甚至在19世纪的文化传统中都存在着更深的根源。他同样也谈到交叉剪接(cross-cutting)的方法:他所引用的例子绝非偶然地来自于《包法利夫人》中的一个场景。在该场景中,福楼拜(Flaubert)将演说家在楼下广场中的演讲,同艾玛(Emma)与鲁道尔夫(Rudolph)之间的对话交替进行。 [49] 在福楼拜的文章中,爱森斯坦看到:

(交缠的)两条线索,主题相同,一样单调。内容被升华为一种纪念碑式的单调性,通过一连串的交叉剪接和话语游戏达到其高潮,而意义一直有赖于这两条线索的并置。 [50]

爱森斯坦对《监狱组画》的兴趣,就来自于这一分析所隐藏的概念。这位苏维埃导演在皮拉内西、福楼拜、莱奥纳多(Leonardo)的《洪水》(The Deluge)和格列柯那里,看到了两个对立面的综合:一方面,是先锋派和形式主义的经验主义,从这些例子来看,它们似乎在历史上都得到认可;而另一方面,是确认文本整体性(totality)特征,拯救其有机性,以及坚持(动态的)形式上的结构主义。

但这似乎否定了历史先锋派的一项基本断言:破坏艺术作品(work of art)这一概念,以及消解形式,有助于在对立的空洞符号之间形成某种断裂的蒙太奇。在五年计划的最初几年之后,某种类似的、具有暧昧自主性的语言学体系,不再发挥作用;它经不起新的俄国公众的直接检验,他们满脑子都是社会主义作品的意识形态。绝非偶然的是,在完全放弃了构成主义的传承之后,维斯宁(Vesnin)、布罗夫(Burov)甚至Vopra小组的追随者(最开始是Alabyan和Mordvinov)这样的建筑师,都会被无产阶级史诗洗脑。这一史诗具有一种在新未来主义和“20世纪”形而上学之间徘徊不定的特定形式结构。

实质上,1934-1937年间,安德鲁·吕尔萨(André Lurcat)这样的建筑师在苏联所做尝试与之相同。我们在卢卡奇(Lukács)的理论中发现了对这一现象最为充分的表述。对卢卡奇而言,问题在于将资产阶级的形式传统推到极限边缘。对吕尔萨或爱森斯坦来说,事情也是这么回事。

实际上,只有在社会主义社会,资产阶级传统似乎才能逃离19世纪的冲突——对总体性的渴求与在极度异化中垮掉之间的冲突——所带来的困境。而在社会主义社会中的个体有机性和团体有机性,在资产阶级社会里是绝对不会完全实现的。

但应指出的是,对爱森斯坦来说,“知性电影”的程式,决不意味着对电影结构的内在动力的否定。这一内在动力是有机性的:爱森斯坦分离开其张力,他用“知性蒙太奇”(intellectual montage)去吸引观众,从而使观众参与到图像建构的动态过程中来。

于是,导致爱森斯坦分析皮拉内西作品的,有一个特殊的原因。实际上,在分析“随想组画”的结构时,他特别关注于在作品中所发现的一个独有的冲突。这就是“客体的危机”(crisis of the object), 它与对单个元素的形象特征的保护正相呼应。并且,“客体的危机”,因其扭曲性和空间贯穿而遭到18世纪蚀刻家们的激烈指责。爱森斯坦写道:

一块石头或许已经“移离开”另一块石头,但它已经保留了它所表现出的“石头的”具体性[predmetnost]。一块石头或许让自己被一根棱角分明的木椽贯穿,但石头和木椽所表现的“具体性”(concreteness)还是丝毫无损地保持下来……客体本身的具体的现实透视性,其真正的再现性品质,在哪里也不会被破坏。

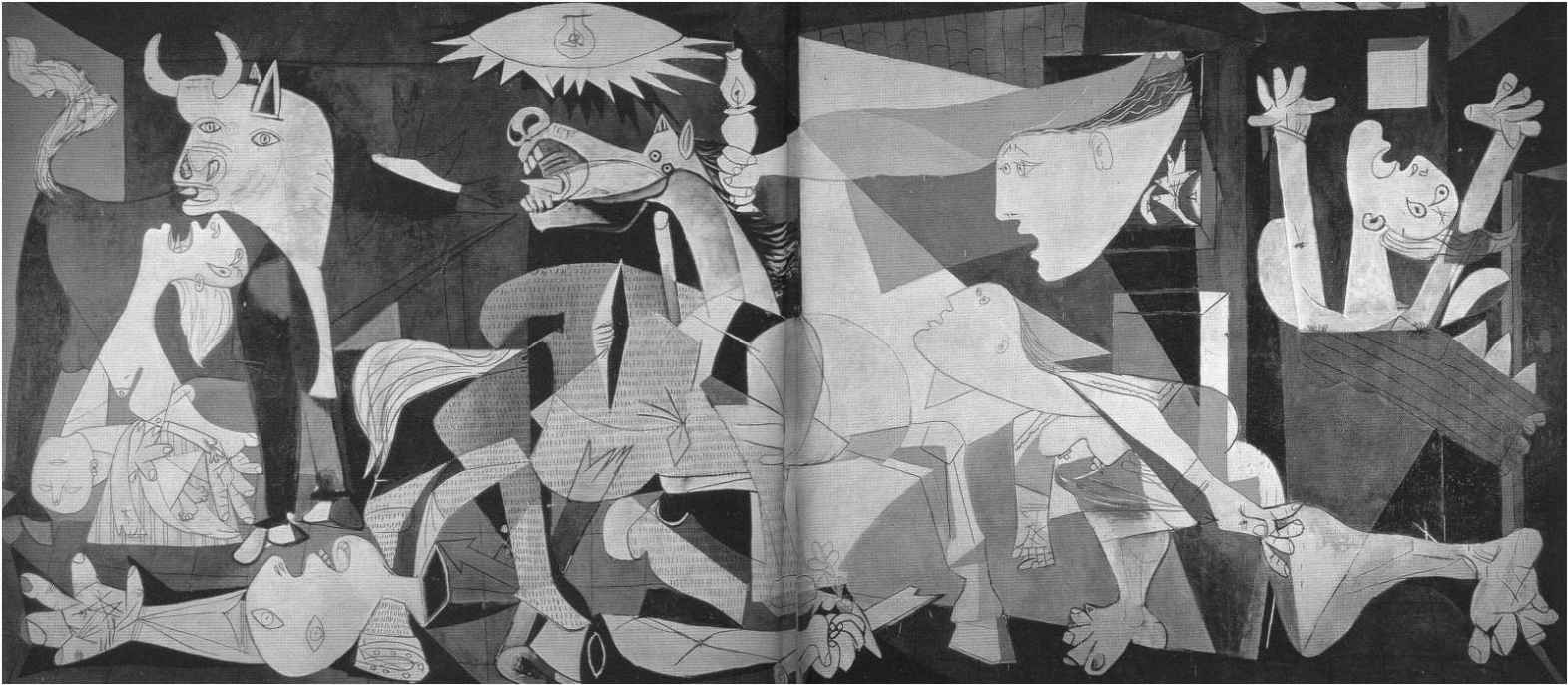

爱森斯坦敏锐地发现了皮拉内西赋予客体的模糊维度(ambiguous dimension)。就《监狱组画》中所涉及的问题而言,这是一个尚未解答的问题,它关系到形式有机性(organicity)的命运:“第一次飞跃——超越了客体的精确轮廓的界限,这些客体进行着(构成客体的)几何形式的游戏——我们有塞尚(Cézanne)……下一步——则是毕加索(Picasso)的出现。客体—这个托词[povod]—现在已经消失。”

从皮拉内西开始,经由塞尚,最终到达毕加索:先锋派的连续性从而得以确定。也就是,从皮拉内西的客体的危机开始,最后到客体的消失。但爱森斯坦向前更进了一步,因为,他热衷于在先锋派的源头处反映出(mirroring)先锋派自身的危机,以及对该危机的“克服”。理所当然的,他在其论述(discourse)中插入对结构主义建筑的草率攻击,谴责它低估了图像(image)的特殊作用。因此,在爱森斯坦看来,《格尔尼卡》(Guernica)也会是这样一个作品—通过对痛苦的回返,先锋派变得有历史性(becomes historic)。并且,在这个作品中,毕加索超越了完全主观的时刻。在这一主观性的时刻,“他不知道从哪里去攻击那些导致社会的“事物秩序”(order of things)混乱的东西;他在《格尔尼卡》中的幡然省悟之前,只会去攻击“事物”(things)和“秩序”(order)……之后,他就看到了罪恶及其“最初起因”潜藏在何处,在什么东西里。”

我们对这一关于《格尔尼卡》的解读有兴趣,是因为它也清晰地呈现出,爱森斯坦对皮拉内西的“提前发生的”(anticipatory)作品所作的评价。爱森斯坦从一种(极为可疑的)破坏性的、达达式的角度来看立体主义的毕加索。在他看来,皮拉内西同立体主义毕加索一样,也扰乱了“事物”和“秩序”,因为,他无法直接攻击“事物的秩序”。但正是这种形式的变形,这种对世俗规则的扭曲,这种“作为极端事件的建筑”,吸引了爱森斯坦的注意。此外,爱森斯坦还强迫自己从这种痛苦中汲取纯技术的元素:我们应当注意,他是怎样将皮拉内西的楼梯“升向未知之处”,同电影《十月》中克瑞斯基(Kerensky)攀爬的那段重复母题进行比较的。但也要注意到,他是怎样将《监狱组画》中典型的空间叠置和贯穿,同《旧与新》(The Old and the New)和《恐怖的伊万》(Ivan the Terrible)中镜头的建构进行比较的。在这两部电影中,演员特写,被用来同“此类舞台透视绘景(scenography as such)”的空间作对比。这一特写“曝光”于所展现的空间之外。正是在这一点上,爱森斯坦的辩证法—它不断地对其理论话语重新洗牌—无法隐藏住电影所预设的政治任务这一内在难题。

爱森斯坦将皮拉内西的构图法同他在中国、日本的直幅风景画中所发现的构图法相比较,认识到了处理对立综合(synthesis of opposites)的两种不同方式。在东方艺术之中,他坚持认为,存在着一种“寂静主义(quietism),它试图通过把一方消解为另一方来调解对立”。但是,在皮拉内西的作品中,存在着关系极度紧张的并置的双方,我们不得不“将它们相互刺穿”,并将它们的破坏性的活力推向极点。

毕加索,《格尔尼卡》

但是,一旦我们在连接起《监狱组画》和《格尔尼卡》的红线中,发现了这种过度强化矛盾的方法,那么,形式的痛苦和伦理及政治义务之间的这样一种对比,在那个“幡然省悟”的毕加索的作品中,就真的无可非议地存在着吗?在皮拉内西研究中反复出现的主观主义,能在什么程度上,真正同那些诸如“知性蒙太奇”和“声音对位法”一样严密的形式构成技术相比拟呢?毕竟,在皮拉内西的作品中所看到的那种让人着迷的形式对立结构,难道不正是俄国形式主义理论中极不可缺的一部分吗?

在这一点上,运用皮拉内西(或格列柯,或福楼拜)来证实现实主义和先锋派之间的亲缘关系,难道不是显露出一段意义极为含糊的过程吗?这些正是爱森斯坦避而不答的问题。事实上可以说,他晚期的文章,包括他关于《监狱组画》的文章,就是为回避这些问题而写的。

实际上,最终我们发现,尽管爱森斯坦很愿意发现先锋派不合时代的、乌托邦的特征,但是,他对历史先例的竭力搜寻,仍倾向于证实先锋派所特有的语言学工具。这些历史先例能够证明,在再现性价值的恢复和形式结构的自主性之间进行理论折中,是合理的。

然而,我们决不能被他对“知识分子电影”(intellectual cinema)的抽象特征所作的自我批评所误导。显然,在关于《监狱组画》的这篇文章中,他从皮拉内西到《格尔尼卡》所追索出的路,事实上是一个封闭的圆。他从《格尔尼卡》返回到《监狱组画》,返回到它们形象上的无限潜在可能,返回到它们对冲突、毁灭和记忆失误(lapsus)的夸张强调。《监狱组画》不是返回的终点,因为,在它背后是爱森斯坦自己,他背负着他的全部的语言学负担,同他自己辩论。

先锋派丧失了其乌托邦潜力,也丧失了它准备再度征服语言完满性的意识形态,它只能落回自身;它只能探索自身的发展历程。充其量,它也只能认识到自身起源的暧昧性。

这正是爱森斯坦此刻通过将皮拉内西神秘的《监狱组画》系列带至现在,从而将其“完成”所发生的事情。“被迫相互刺穿的”形式的冲撞,既属于皮拉内西,也属于爱森斯坦,这位苏维埃导演在寻找一种历史连续性,这将为他的语言学研究赋予一种并非昙花一现的体制上的涵义(a non-transient, institutional sense)。

因此,返回起源还包括对语言暧昧性的探索。从皮拉内西到爱森斯坦,在这一变迁中,形式的扭曲,秩序和混沌之间的辩证法,陌生化技术,它们都只不过表现为“素材”,并且是完全可以任意使用的素材。

在读到爱森斯坦将自己的电影系列与皮拉内西的构图法相比的那段时,我们很难不想到艾申鲍姆(Boris Eichenbaum)的基本宣言:

日常用语的机械性,对声音、语义和句法间的大量细微差别毫无触动—但在文学中正是这些东西大行其道。舞蹈是由那些非日常步行的动作所构成。虽然艺术的确借用了日常事物,虽然将日常事物用作素材,但它是为了赋予日常事物以一种意料不到的诠释,或将日常事物置于一种新的语境,一种明确变形的状态之中(例如怪诞风格[grotesque])。 [51]

爱森斯坦选择皮拉内西的“否定的乌托邦”(negative utopia)作为其类比的术语,他用这种方式隐喻性地宣称自己忠实于形式主义的意识形态,换句话说,他第一次真正表达了“先锋派的辩证法”。因为这个原因,他对毕加索的《格尔尼卡》的“反法西斯的”承诺的参考,把一个(就其明确的讨论方向而言)显然并不和谐的母题,引入到文章组织之中。正因为如此,爱森斯坦避而不答如下终极问题:我们怎样才能证明,在严格的学科思考之外,求助于史诗和痛苦(它们是社会主义现实主义的特殊要素)是正确的呢?

事实上,这整篇文章都回答了这一问题,尽管是以一种晦涩的方式。求助于史诗通常体现出一种怀旧之情。爱森斯坦将他自己的作品同皮拉内西的研究相比较,同伟大的19世纪小说的有机法则相比较,揭示出了他所怀旧的对象:对他而言,现实主义—先锋派的继承人—回头观望,并不再为英雄年代里的资产阶级暧昧性流下一滴眼泪。

曼弗雷多·塔夫里:意大利建筑史学家

(译者:胡恒)

曼弗雷多·塔夫里 重建的年代

“二战”结束后,意大利建筑师不得不对新的国家现状作出回应,他们需要面对知识和实践之间复杂的辩证关系 [52] ——这不仅因为建筑学传统的根基自身就矛盾重重,还因为这样的建筑学传统知识被强加了多重评判标准。当最有能力的职业建筑师都认为知识和实践应该合一时,建筑和同时期政治的碰撞就似乎势在必行了。在狂热追求建筑特性的过程中,意大利建筑师不断地依靠建筑学领域之外的主题来寻求思想的连续性。如果仅仅以“与历史的关系”作为线索,将对新现实主义时期的研究与诸如卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)、欧内斯特·罗杰斯(Ernesto Rogers)、加贝蒂(Gabetti)、伊索拉(Isola)、阿尔多·罗西(Aldo Rossi)以及弗朗哥·普里尼(Franco Purini)等建筑师的活动联系到一起,则未免有过于简单化之嫌。然而,如果马里奥·里多而菲(Mario Ridoli)、弗朗哥·阿尔宾(Franco Albini)以及罗杰斯对“我是”(I am)与“它们曾经是”(they were thus)之间的必然关系足够重视的话,那么20世纪70年代的建筑活动就更有可能在建筑学中的“它是”(it is)与使得建筑之所以如此的原初因素之间建立必要的联系。 [1] 而“二战”后最初的建筑实验中就已经包含着对“伟大房屋”的探求,这样的探求潜藏在海德格尔的影响力尚未被怀疑的术语之下。

无论如何,可以说这样的探求中必然带有对成体系的形式语言的诉求。对不久前建筑活动 [2] 的重审被赋予摩尼教宿命论的逻辑,与此同时,对自我批评的要求并没能够对建筑知识正分裂成的“无序单元”(discursive unit)产生影响。由此,这样的自我批评也就仅仅局限于对“风格”问题的讨论。1945年之后,躁动不安的意大利建筑文化表现为在表达建筑思想时富有勇气的首创精神、在作出决断时新的呈现方式以及建筑团体和协会的形成;而无序的动荡状态成为当时意大利建筑文化的特征。佩尔西科(Persico)与帕加诺(Pagano) [3] 形成的(很快就被视作一致的)传统催生出特定的“道德”(moral)原则,这些原则似乎必然会使得建筑活动超出自身领域。由此,20世纪二三十年代所有的建筑学研究都即刻变得遥不可及。然而,这种偏离建筑学自身领域的状态是短暂的,最终取而代之的是此后建筑学自身的重大“觉醒”。

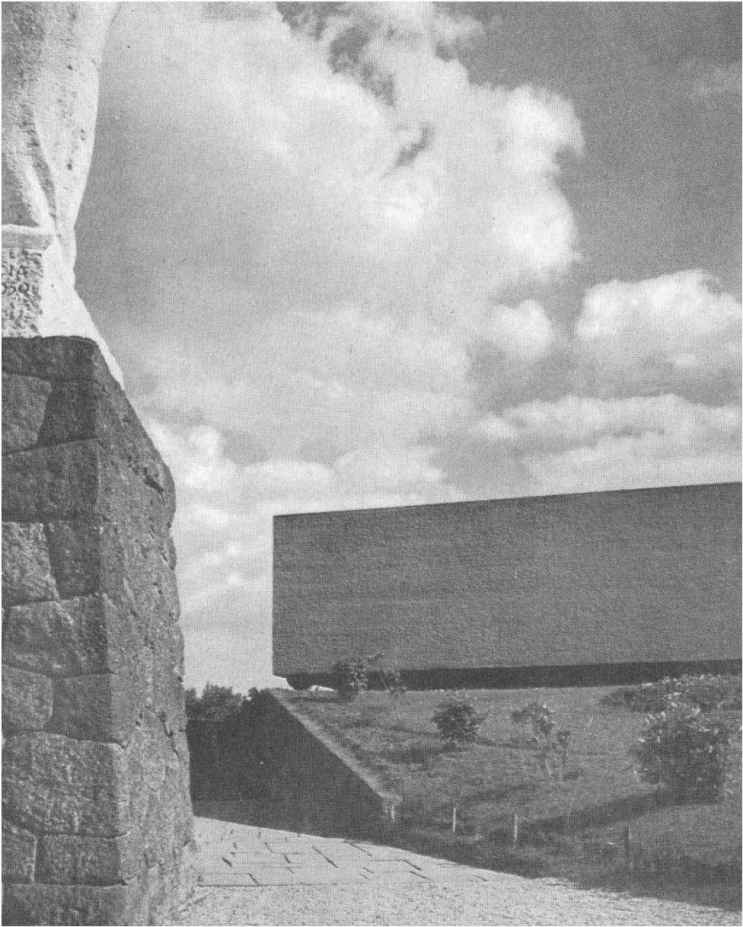

内洛·阿普里莱、奇诺·卡尔卡普里奥、阿尔多·卡尔代利、朱塞佩·佩鲁吉尼和马里奥·菲奥伦蒂诺,罗马殉难市民纪念碑,1944-1947年。该建筑入口处的扶手由米尔科·巴尔萨德拉(Mirko Balsadella)设计,雕刻群由弗朗西斯科·柯西亚(Francesco Coccia)设计。

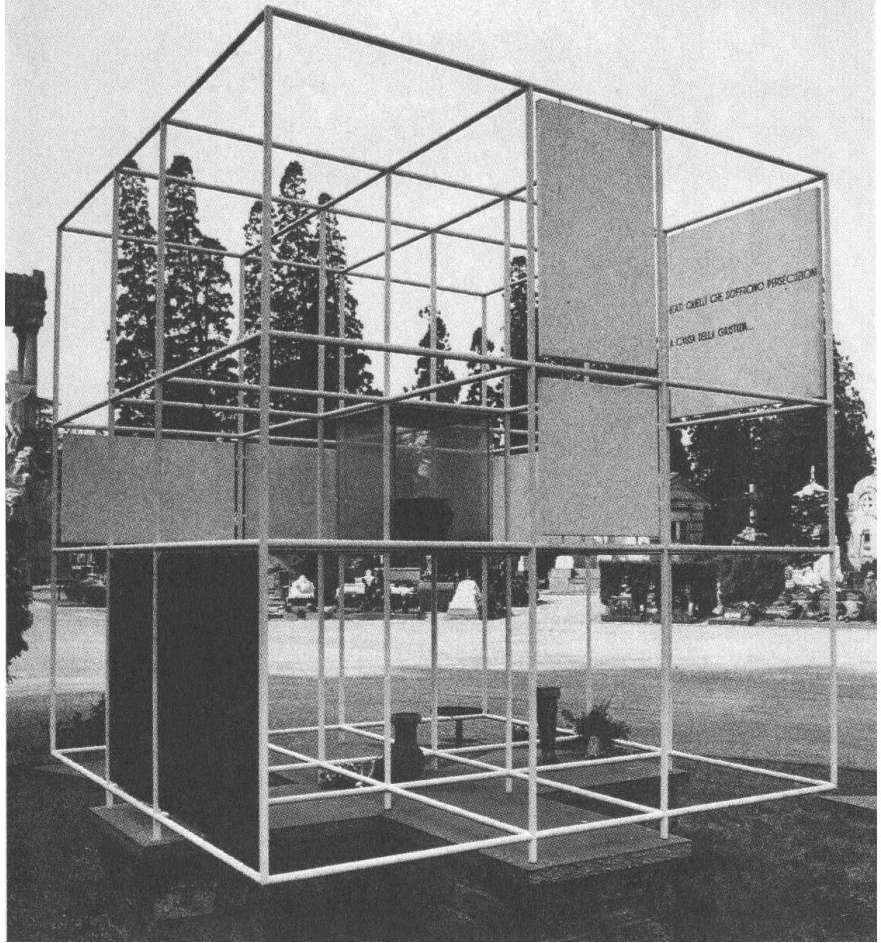

路多维克·贝尔焦约索、皮瑞瑟第·恩里科(Enrico Perssutti)、欧内斯特·罗杰斯,德国集中营死难者纪念碑,1946年

建筑师们试图使建筑能够表达意大利的时代精神,不过,他们仅仅在方案的道德基础上达成共识——他们认为各自对规划和现实之间联系的追求是一致的。然而,要限定现实所包含的内容以及由行为引发的形式却是一件复杂的事情。显然,这些建筑师需要创造一个新的时期。同样显而易见的是,他们不得不接受本不愿意接受的“理性观念”(idea of reason);而正如埃利奥·维托里尼(Elio Vittorini)当时所说的,理性观念已经证明了其自身的崩塌。

“二战”后意大利建筑的发展始于两个作品,意料之中的是,它们的设计都表达了对此前20年中构筑的理想的敬意,以及被迫回退到自身的知识阶层的支撑力量的脆弱之处。这两件作品分别是由马里奥·菲奥伦蒂诺(Mario Fiorentino)、朱塞佩·佩鲁吉尼(Giuseppe Perugini)、内洛·阿普里莱(Nello Aprile)、奇诺·卡尔卡普里奥(Cino Calcaprina)以及阿尔多·卡尔代利(Aldo Cardelli)设计的罗马殉难市民纪念碑(the Monument to the Fosse Ardeatine in Rome,1944-1947);以及“BPR建筑创作小组”设计的德国集中营死难者纪念碑(the Monument to the Dead in the Concentration Camps in Germany,1946年)。前者是一个悬浮的看似坚不可摧的体块,面对大屠杀现场作出无声的控诉;后者是建于十字形石基上的金属格构,中心有一个装满德国集中营泥土的罐子。 [53] 前者中,建筑的几何形体顺应其承载的内容,这或许会令人回想起阿尔宾加尔代拉-米诺莱蒂(Albini-Gardella-Minoletti)建筑小组所作的“水与光之宫”(the Palazzo dell? Acqua e della Luce)方案,两者都将可以大肆渲染的关于事件的痛苦记忆凝聚为单一的符号化形式。而后者则表达了对30年代民族神话的崇高敬意,这体现在其形式同佩尔西科和尼佐利(Nizzoli)设计的米兰意大利航空博览会构架以及马塞尔·杜桑(Marcel Duchamp)、艾伯特·贾科梅蒂(Alberto Giacometti)和梅洛蒂(Melotti)设计的“被俘之物”(captive objects)之间有显见的关联。人们提及罗马殉难市民纪念碑的时候已经理所应当地将它作为“对理想的纪念”。 [54] 但是,这座纪念物,这一应对大量杀戮的过于理性的格构同时也提供了反思的契机,这使得后来罗杰斯所探寻的“连续性”(continuity)主题别具意义。

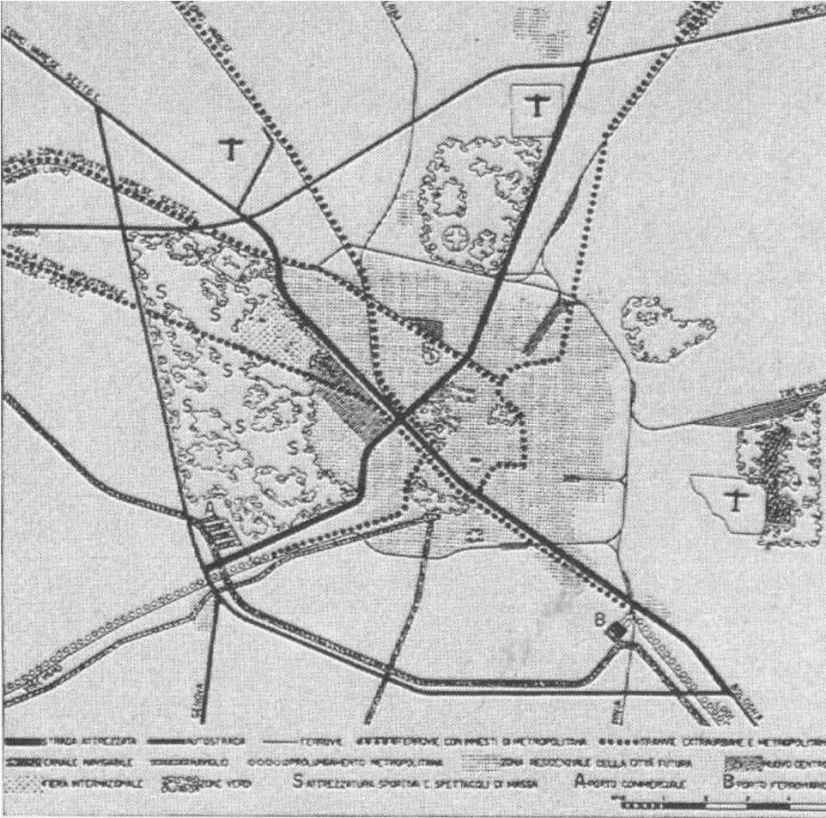

意大利“ClAM”成员,弗朗哥·阿尔宾、皮尔·博通尼、埃齐奥·赛鲁迪(Ezio Cerutti)、伊纳吉欧·加尔代拉、加布里埃尔·穆奇(GabrieleMucchi)、吉安卡洛·帕兰迪(GiancarloPalanti)、马里奥·普奇(Mario Pucci)以及阿尔多·普特利(Aldo Putelli),伦巴第首府规划,也被称为“AR”团体规划。该设计草案于1944年提出,后参加米兰公社(theMilan Commune)1945年11月组织的办公分区提议竞赛。

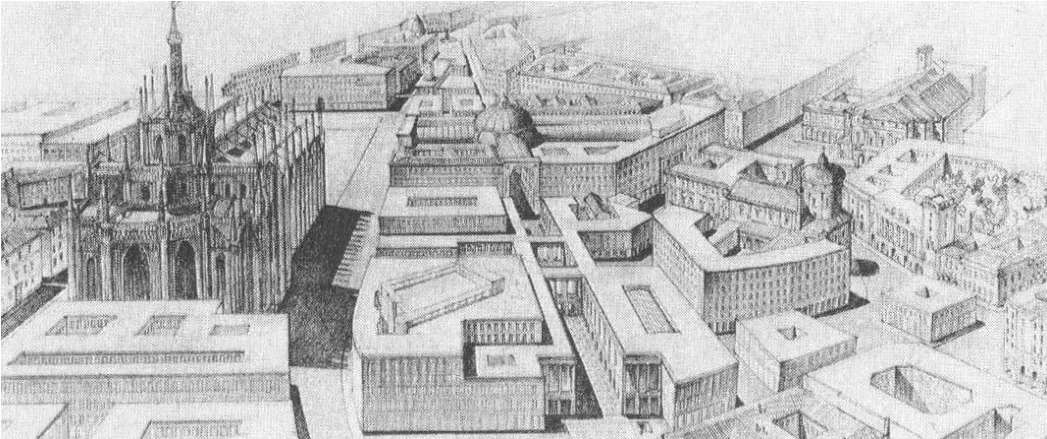

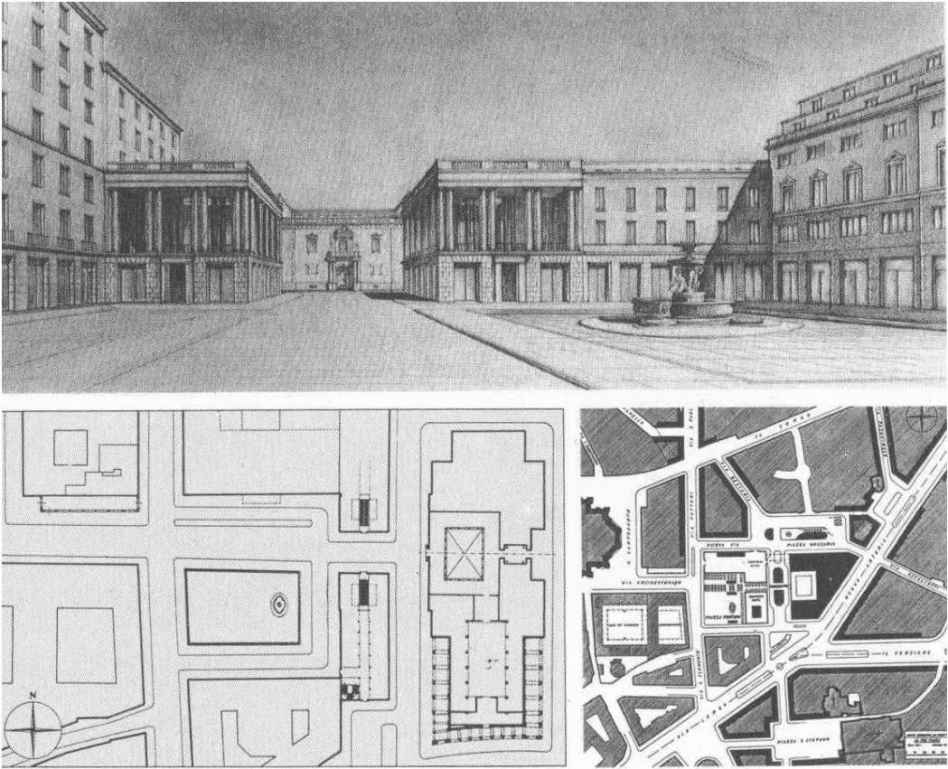

朱塞佩·德·菲内蒂,米兰伦巴第规划,1944-1946年。圣保罗街(ViaSan Paolo)和科尔迪西欧街(the Cordusio)之间的新大道透视。

朱塞佩·德·菲内蒂,米兰芳塔纳广场(Piazza Fontana in MIlian)规划,1944-1946年。上为透视图,1944-1946年;下左为总平面图,1944-1946年;下右为“tre piazze”机构总平面,1949年。

从后来罗马建筑活动的发展看,罗马殉难市民纪念碑是对过去的总结性反思;而在米兰,德国集中营死难者纪念碑是仍然可能盛行的文化形势的焦点。建筑对情感的表达使我们回望过去,使我们不会遗忘,而与此同时,其中又带有寻找解决重建问题的方法的诉求:看起来,这种新的文化意象随即就被当时延续自二三十年代的无序实践状况所牵制。1945年12月,在第一次国家重建大会上,罗杰斯就为没有一个国家计划而悲叹,而同时,布鲁诺·赛维(Bruno Zevi)则在大会上提供了美国在战时所作的规划以作参照,该模式转用到意大利后对新政作出了令人印象深刻的诠释。 [55]

朱塞佩·德·菲内蒂(Giuseppe De Finetti)曾经是阿道夫·路斯(Adolf Loos)的学生,也是意大利伦巴第理性主义的精神继承人。他完全脱离于围绕“现代”宿命展开的争论,并且为米兰1944-1951年的中心区规划提出了多个设想。正是他证明了可以将市区和郊区都包括在内的城市规划实现方式,根据真实的市场情况解释米兰肌理的发展,并提出了能将充足的国有资产用作公共用地的新城市法律。 [56] 然而,政治对重建的阻碍使得建筑师失去了用武之地,他们的计划不得不接受全世界的干涉,并且原本应该获得的技术和制度支持也都没有被许可。此外,类似于由德拉·罗科(Della Rocca)、穆托拉里(Muratori)、皮奇纳托(Piccinato)、里多而菲、罗斯·德·保利 (Rossi de Paoli)、塔多利尼(Tadolini)、泰代斯基(Tedeschi)以及佐卡(Zocca)起草文件的文本清晰地表达了从意大利文化考虑重建的意识。 [57] 计划中的干预优先考虑了农业。一个田园般的意大利即将被重建,并且通过(以“更好的人口分布”和旅游业的发展潜力为重点的)城市计划加以合理化,后者被视作国家经济行业的保障。面临着重建问题的意大利城市规划者,坚持将建筑学传统与仅从其自身考虑的政治经济抉择联系到一起。他们的工作更倾向于“模拟”(simulation)而非“供给”(supply)。

无论如何,相较于20世纪30年代最后五年的城市规划实验以及1942年法律制定的规划指令,将“二战”后的城市规划实验视作真正方法上的飞跃都是不正确的。激情和狂想是战后意大利国家解放委员会思想的特征,它们使得选取各种详尽规划的可变内容并将其置入固定模式之中成为可能。“AR团体”的伦巴第(Lombardy)首府规划始于1944年,由意大利的国际现代建筑会议(下文简称“ClAM”)成员设计。 [58] 该规划建立了一个城市体系,新结构将结合到现有肌理的整合之中:两条交通主轴相互交叉,为整个地区划分出各个办公区域。 [59] 对于刚刚解放的历史中心,计划实施保守的修复;整个地区的重组则以加拉拉蒂(Gallarate)、科摩(Como)、瓦雷泽(Varese)、蒙扎(Monza)以及布里按扎(La Brianza)附件住宅和生产厂房的结合为核心,而真正的城市群则限定为中型城市。米兰城市规划的目的和罗马一样,都是为了打击商业投机,保护历史中心,发展“可选择的城市”。1946年,包括路易吉·皮奇纳托(Luigi Piccinato)、马里奥·里多而菲、德拉·罗科(Della Rocca)、弗朗哥·斯泰尔比尼(Franco Sterbini)、伊纳吉欧·圭迪(Ignazio Guidi)、凯鲁比诺·马尔佩利(Cherubino Malpeli)以及马里奥·德·伦齐(Mario De Renzi)的委员会要求制定一个包括罗马市区和郊区的详尽交通规划,最终得到了一个完整的城市规划,这是促使1962年规划的相关讨论的基础。 [60]

然而,上述所有规划始终限定在纯粹的形式实验范畴之内。即使像乔瓦尼·阿斯腾戈(Giovanni Astengo)和马里奥·比安科(Mario Bianco)主动发起的对皮德蒙特(Piedmont)地区规划的研究一样,将领土和经济的因素考虑在内, [61] 建筑师仍然试图将规划问题精简为明晰的建筑学传统。无论如何,区分出1944-1948年之间意大利城市规划方法中多种主要倾向是有用的:伦巴第首府规划中的行政区域划分同艾德里安诺·奥利维蒂(Adriano Olivetti)1936-1937年提出,并促成奥斯塔街规划(the plan for the Valle d' Aosta)的设计类似,尽管两者所处环境并不相同。一方面,阿斯腾戈和比安科提出的皮德蒙特规划产生于一份关于原则和分析性研究的宣言。因为暂时的压力,意大利的都市化受困于(同城市发展的无效模式结合在一起的)教条的哲学体系。农村躲过了所有的规划;伦巴第首府规划以及那些在1946年米兰办公区竞赛中出现的提议最终成为空想,而追随解放斗争的希望的逐渐崩溃则使得建筑师(尤其是那些面对更多变的委托人和北部迅速发展的工业联合体的建筑师)寻求新城市秩序的期望变得更为明确。

弗朗哥·阿尔宾、路易吉·克罗比尼(LuigiColombini),切尔维尼亚的皮罗瓦诺避难所,1949-1951年

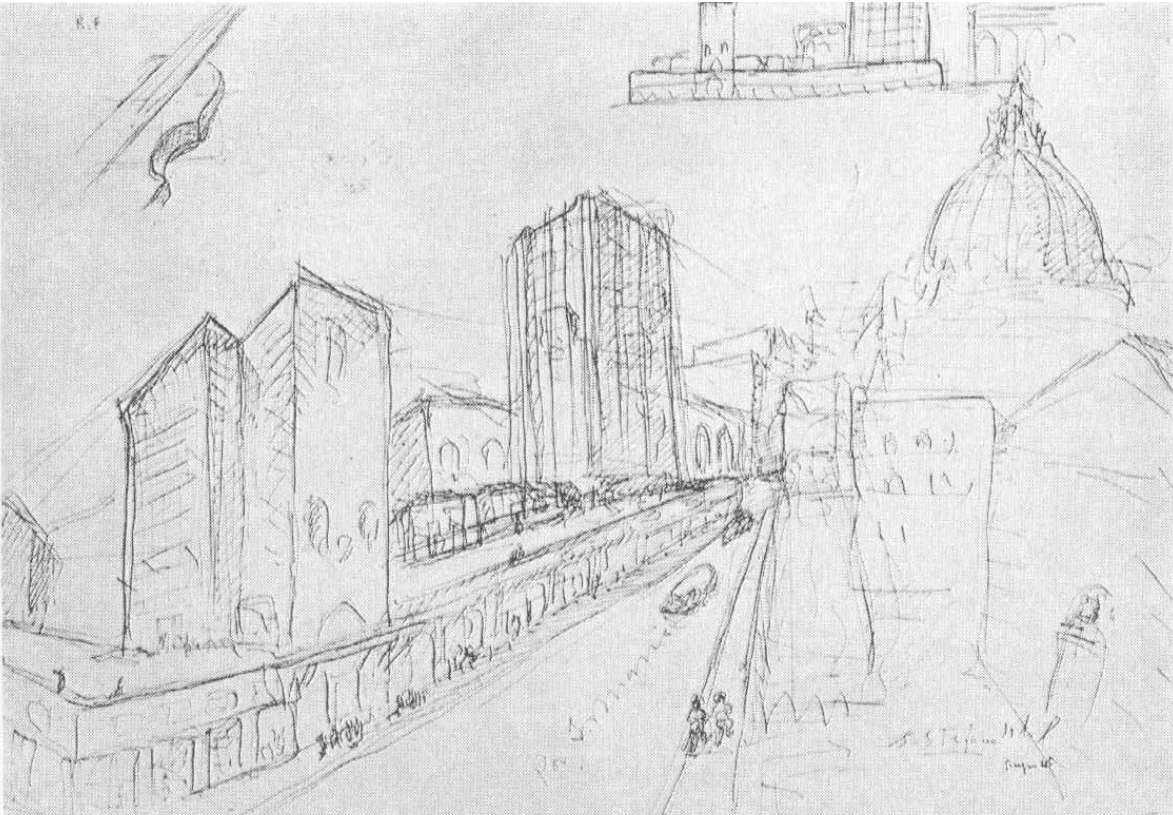

乔瓦尼·米凯卢琦,弗罗伦萨蓬特韦基奥附近区域的重建草图,1945年

而另一方面,同历史的对抗以多少有些意向不明的方式成为后来意大利建筑研究进程的特征;这样的对抗由特定的事件触发,例如佛罗伦萨的诸桥梁和圣玛利亚区的重建,它们毁于德军撤退时最不应该实施的行动中。托斯卡纳的建筑师急切地试图用“文明”的品质同不文明的战败耻辱形成对照,他们不顾一切地提出方案并进行辩论,而这些方案和辩论使得重建工作缺乏活力且对历史结构过于妥协;以至于即使有乔瓦尼·米凯卢琦(Giovanni Michelucci)的指导(虽然其自身也充满着不确定性和含糊性),并且努力将值得深究的问题明确化,佛罗伦萨的重建仍然以失败告终。 [62]

此外,意大利建筑界很快意识到必须应对许多敌对力量,而其中一些来自其内部。在建筑界内部,对圭多·多索(Guido Dorso)提及的反对“抬高死者”展开了激烈的争论,同时,知识分子也对自身、自身传统以及将他们束缚于(他们希望推翻的)制度的枷锁发起挑战。

有机建筑协会(the Association for Organic Architecture,下文简称“APAO协会”)和在美国完成教育并回到意大利的赛维都遇到了上述问题。1945年,赛维带着《走向有机建筑》(Verso un'archiiettura organica)开始了他的职业生涯,这本小册子既是史学选择的宣言,也是行动原则的声明。“APAO协会”以及评论杂志Metron的成立都基于这本小册子的观点以及后来在《如何品评建筑》(Knowing How to See Architecture) [4] 一书中所明确的方法论路线。 [63] 对赛维而言,超越所谓的“理性主义”遗产并不包括摒弃意识革命的观念。与之相反,因为原本包含在先锋恐怖主义中的信息已经被普遍散播到民众之中,即使崇尚苦行的加尔文教义已经不再合理,复兴仍然需要使意识革命的过程更为完善和深化。为了“解放”形式,必须吸收弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)和阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)教授的课程,形式应该遵从“人”对空间的使用。而赛维对空间价值的坚持以隐喻的方式得以呈现。无论是设计和现实进行对话的时候,还是自然与允许“场所”复原的人工环境处于对峙状态的时候,或是民主社会的意图得以呈现的时候;空间都是主角。赛维是唯一试图将“维也纳学派”的分析方法、克罗齐(Croce)的遗产以及干预原本由历史决定的活动的愿望结合到一起的建筑师。 [64] 弗朗西斯科·德·桑克蒂斯(Francesco De Sanctis)等人的知识都出现在年轻的赛维采用的史学方法中;对过去的反思由适用于当前的视角决定,而指导性要素则源于面向未来的慷慨激情。在“二战”后建筑史学停滞不前的氛围中,赛维仍呼吁方法论的重建,其伟大的历史意义必须被承认。毫无疑问,提出一种“形式的”样式并不是赛维的目的所在。然而,他的方法激发出的精神力量缺乏中心;此外,这样的方法又因为过于虚设而难以适用于各种情况。在“APAO协会”的意识形态计划中,该协会声明其意图在于从城市规划和设计中寻求自主的权力,将其作为为民主社会建设而奋斗的方法,而大工业、金融和农业综合体的社会化将保障整个社会的自由。 [65] 然而,这样的要求仍然不具有明确效力,缺乏同建设环境面临的迫切问题的联系。“APAO协会”只能对政治提出意见而不能付诸行动。而该协会的具体目标也并不明确,“有机建筑等于民主建筑”的公式只有助于获得认可而难以完成自我界定。米兰的“建筑活动研究团体”(the Movimento Studi di Architettura,下文简称“MSA团体”)和都灵的“帕加诺小组”(the Pagano group)对于正统建筑学的呼吁并不能弥补罗马文化的含混之处;这些团体设定的规则掩盖了难以从史学分析中去除的基本不确定性。而诸如Metron、Domus(1946-1947年间由罗杰斯编辑)以及La nuova città(1945年起由阿斯腾戈编辑)等评论杂志则在不同方面继承了帕加诺参与的Casabella杂志好辩的本质。然而,Metron的境遇始终和“APAO协会”相关;Domus则表现得贵族化,几乎无法影响充满争斗的建筑活动; [66] 而La nuova città又局限于其所属区域。不过,可以说这一时期的作者还是拓宽了批评分析的适用范围,并且以很快就显示出成效的方式修正了所谓“现代运动”的历史遗产。

与此同时,那些有志于制定一门新建筑语言(这样的语言应该既符合民主制度的希望,又符合“抵抗组织”所表达出的价值)的人正以不同的方式迈向新现实主义。 [67]

仅仅阐述意大利新现实主义建筑的大致形成过程并不难。1936年第六届米兰三年展上的乡村建筑展(其主要内容之一是帕加诺的首次摄影作品展)、夸罗尼设计的建于圣托斯特凡诺港的别墅(villa at Porto Santo Stefano,1938年)以及里多而菲1940年的弗罗西诺内(Sant'Elia Fiumerapido)农业规划方案,都以一种平实的姿态回应着正被政权制度的经济政策变戏法般促成的乡村景象,这一以“只是让我们生活下去”( just let us live)为目的的政权制度首次在“自然的神话”(a myth of naturalness)中找到了它的表现方式;同时,这种平实的姿态使得意大利建筑得以从勒·柯布西耶以低廉材料实现的建筑实验中发掘出意识形态的转变。新现实主义的期望源于对前景的探求,而前景既不可以被设计也不可以被构筑;并且,因为试图将上述作品同包括1932年福尔巴特(Forbat)为卡拉干达(Karaganda)所做的复杂规划、皮舍尔(Peschel)在奥尔斯克(Orsk)的居住设计、1918-1919年梅利尼科夫(Melnikov)的农舍规划以及诺里斯镇(Norristown,罗斯福在田纳西州的征服地)的民间传说在内的诸多因素都联系到一起,期望呈现出分崩离析的状态。很难确定哪些人专属于“新传统”( tradition of the new):先锋派、保守派(retours à l’ordre)以及人民党,这些身份就像是演员可互换的面具共存于同一个人身上。

让我们检视一下意大利新现实主义的情况。首先,人们通过“现实”这面镜子反映出的混乱景象认识到外界的冲突。此外,人们观察到从(谦虚中蕴藏的)骄傲到(权力意向落空的)无礼的情感转变过程;并且怀着能够理解现实的期望追溯了一段“其他人曾经如何”(where the others have been)的经历。而意大利新现实主义的特征就是个体和集体,部分和整体的混杂。

知识分子和(被“抵抗组织”精神奉为英雄的)底层民众之间未预料到的冲突属于意大利的内部事件;同时,这样的冲突也揭示出反映了重建意向的愿望,而重建类似于通过国家的悲伤情绪来救赎曾经的罪孽。同样,因异化而骄傲的作品结构也是意大利的产物。这样的作品有很多,以至于在里多而菲-夸罗尼(Ridoli-Quaroni)小组的泰尔米尼火车终点站(the passenger terminal of Stazione Termini)设计、蒂布蒂诺区(Tiburtino quarter)规划以及马尔特拉(La Martella)规划中都弥漫着这样的口号:“我参与故我们在”(I am participating; therefore we are)。

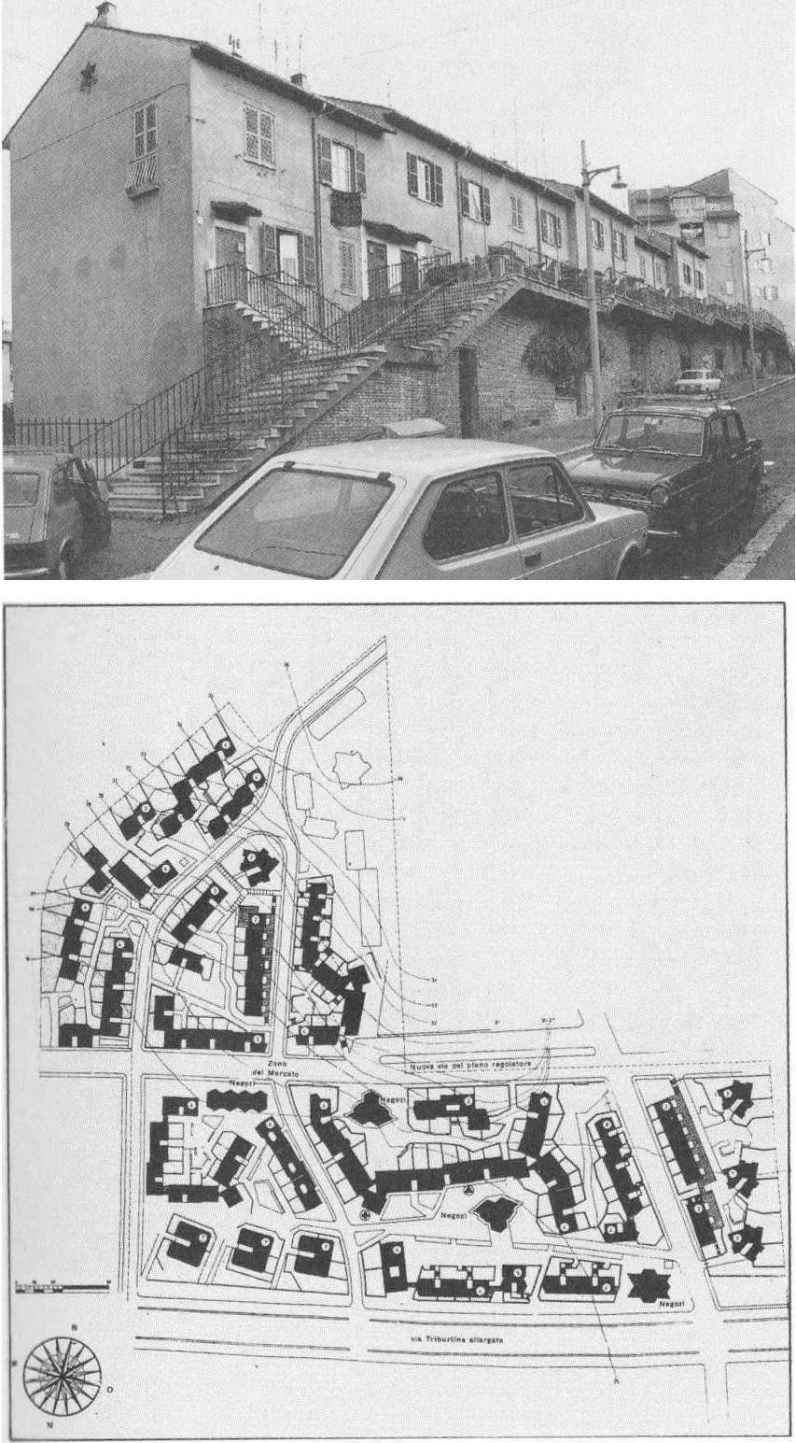

路德维奇·夸罗尼和马里奥·里多而菲(项目负责人)、卡洛·埃莫尼罗、卡洛·基亚里尼、马里奥·菲奥伦蒂诺、费代里科·科里奥、塞尔焦·伦奇、皮耶罗·马里亚·卢利、卡洛·梅洛格拉尼、贾恩卡洛·梅尼凯蒂、米凯莱·瓦洛里等,“INA公共住宅计划”蒂布蒂诺综合区,1949-1954年,透视与平面

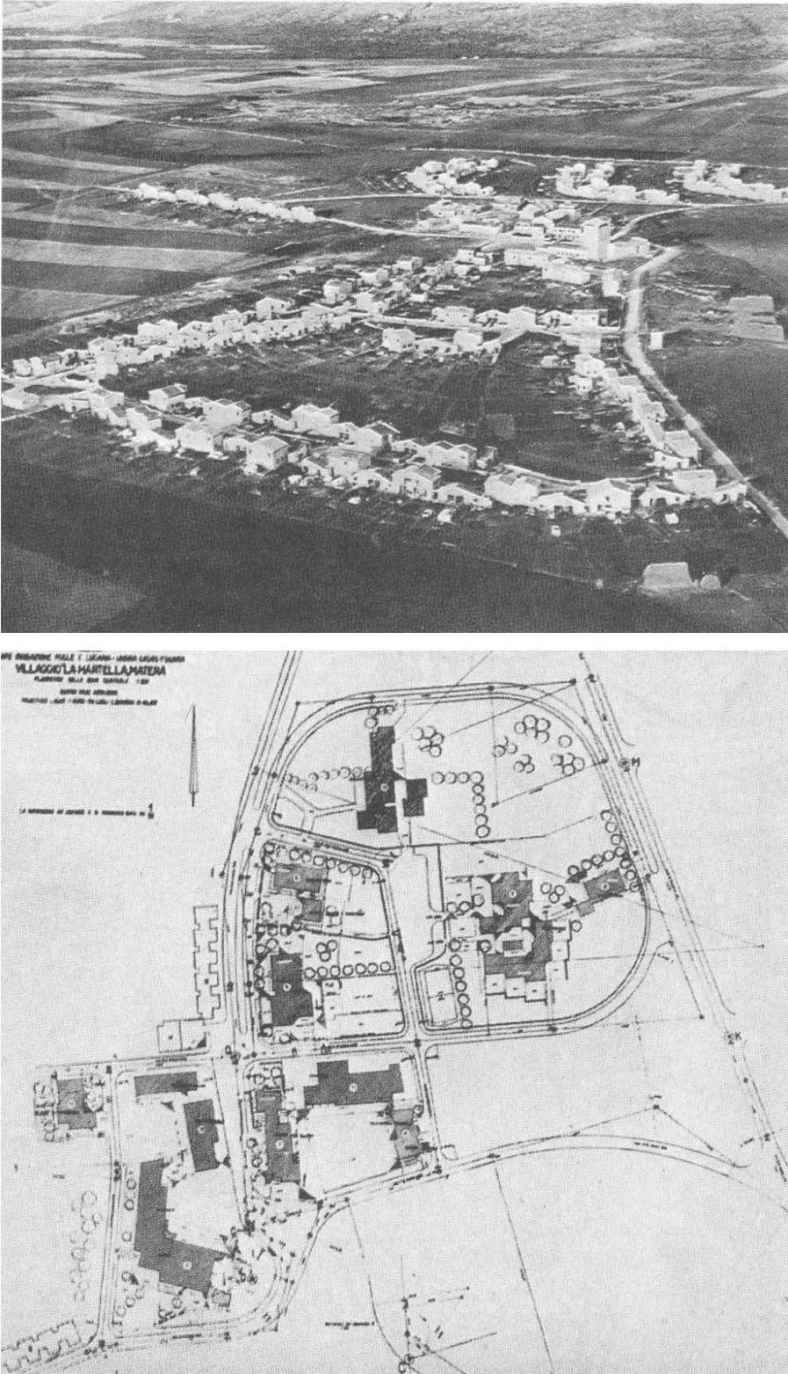

路德维奇·夸罗尼、费德里克·戈里奥(Federico Gorio)、米凯莱·瓦洛里、皮耶罗·马里亚·卢利,“UNRRA公共住宅计划”资助的马尔特拉村规划,透视和平面,1951年开始

一旦这些知识分子确定了自己的立场,他们在政治上就转而推崇萨特(Sarrte)的方式;他们选择将他们的技术和语言的发展同突然兴起的阶级紧密联系到一起,该阶级依靠其作为“失败者的”(loseros)过去而发家,曾经的经历使得他们成为新的“纯净”(purities)的使者。知识分子所建立的这种联系类似于给自己作了净化身体的沐浴,他们对传统的探察中隐含着将自身视作失败者的带有自虐倾向的要求,他们对农民家庭生活根基的探求缓和了因为与主体社会接触而产生的迷惑所带来的忧虑;然而,所有这些并不重要。即使他们自认为起着“东方三博士”(the Magi)的作用 [5] ,自认为他们的努力对于新阶层是一件礼物,他们并不能意识到正是将其作为易控工具的计划语言决定了他们的思想。然而,在战争刚结束的几年中,这方面的情况并没有被察觉。这是因为,越是想消除战争爆发前被视作妥协和错误的事实,陈述新话语时带有的骄傲和自尊就越强烈。大众经验的语言被唤起,人们用它废除了建立在智能化基础上或依赖于构成主义者、国际主义者及新古典主义语汇的过去。1947年,里多而菲-夸罗尼小组设计了泰尔米尼火车终点站的竞赛方案;这是从新话语计划中产生的最有说服力的作品。作为艰难解放的意象,夸罗尼、里多而菲、菲奥伦蒂诺、卡尔代利、卡雷(Care)以及切拉迪尼(Ceradini)小组设计的泰尔米尼火车站方案是极富创新的。首先,结构从其自物质性中解放出来。这样的解放和通过表现主义手法获取的结构覆盖物的清晰度之间没有任何矛盾之处;而结构覆盖物是一个面对城市的、形式稳固而命运不定的“大屋面”。此外,建筑从固化的教条和浅薄的“解决方法”中解放出来。这个方案的出发点和最终目的是有问题的;因为为了整合出场地的氛围,用带顶的广场表达对现实矛盾的敬意,该方案并没有摒弃象征的表达方式。 [68] 然而,难道人们不能从恢复矛盾重重的再现模式的努力中,从将压力传递到双叉支撑的簇状构件中,体会到依靠技术来解决现实困境的痛苦吗? 1947年,夸罗尼还设计了位于罗马的普伦斯提诺教堂(the church at Prenestino), [69] 尽管该建筑试图达到与技术发明的再度联合,但同时也通过将其表达对象悬浮于空中而探求技术主题的消解; [70] 在1948-1958年建造的弗朗卡维拉教堂中(the church at Francavilla al Mare),这样的思想得到进一步的发展。由此,在《建筑师手册》(the Manuale dell’architetto)中的“微技术”(little technique)之外,增加了另一种对待技术的方式。建筑师通过创造有些似是而非且与类型学无关的“流派”,形成了迂回的道路,这样的道路导向了一种无法容忍建筑被消减为简单装置的建筑学,而这样的建筑学必须对自身的局限性做出反省。上文已经提到,正在成为“罗马学派”主要人物的建筑师在泰尔米尼火车终点站方案中实现了“解放”,最终,这样的解放既试图避免仅仅探求方案的意义,同时又避免使其自身成为(质疑交流结构的)伤感的疑问标志。然而,里多而菲-夸罗尼小组的泰尔米尼火车终点站竞赛方案同时还表达了其他的含义。在该方案中,城市的实体与观念形成了一个整体。与赛维奥·穆托拉里(Saverio Muratori)的新罗马剧院(the new Auditorium di Roma)竞赛方案中严整外露的结构体系形成对比, [71] 泰尔米尼火车终点站竞赛方案中的建筑语言源自当时的痛苦和希望。在纪念性方面,新现实主义的建筑师呼吁一种未经编辑的语言。

阿尔多·卡尔代利、阿里戈·卡雷(Arrigo Caré)、朱利奥·切拉迪尼(Giulio Ceradini)、路德维奇·夸罗尼(LudovicoQuaroni)、马里奥·菲奥伦蒂诺,泰尔米尼火车终点站竞赛方案,1947年

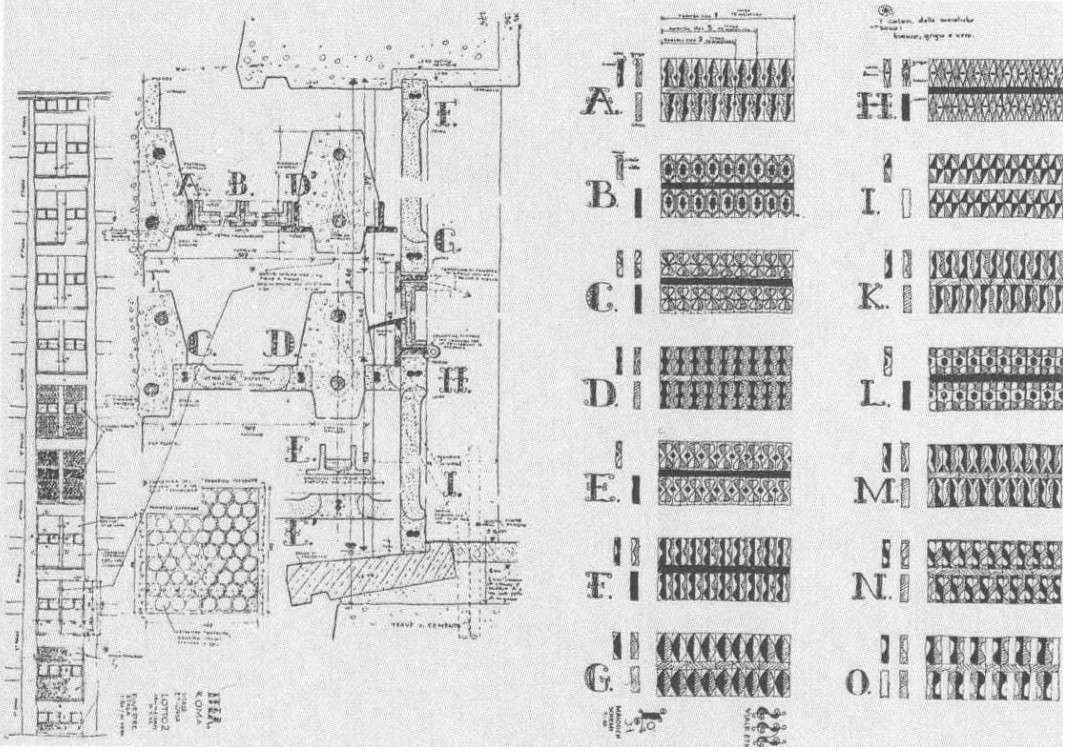

泰尔米尼火车终点站竞赛方案并不是单一事件,它反映了构成新现实主义形势的主要趋势。夸罗尼和里多而菲很快就遇到了新的客户阶层。对里多而菲而言,30年代作品和民粹主义诗学的结合通过他在著作中所做的深入研究得以实现。 [72] 他为《结构要素标准化研究》(Contributo allo studio sulla normalizzazione degli elementi di fabbrica)以及1942年的《统一的问题》(Problem; dell'unificazione)所做的酝酿工作以细部和安全“工艺”为主要讨论对象。里多而菲将对类型学和标准化的关注,和对罗马迪维拉马西莫街(Via di Villa Massimo)以及圣瓦伦蒂诺街(Via San Valentino)的建筑构件与结构细部的具体研究结合到一起;其目的在于将具体元素从建筑语言中剥离出来。这样,就为《建筑师手册》中的类型学作了充分的准备;该书出版于1946年,由国家研究委员会(National Research Council)和“URSIS”组织主持,倡导一种用于重建时代的“微技术”方式。 [73] 该书颂扬“经验”的价值,为后法西斯意大利提供了一部有多个参考实例的实用手册。而事实上,《建筑师手册》中颂扬的建造传统是受理智主义影响的地方文化的集中体现;采用通用建筑语言的地方建筑呈现出技术化的外观,用“民间的”外衣颂扬早就成为意大利新政思想成分之一的地域主义。尽管这本书成为建筑师研究国际化和大众化建筑形式的参考书,但实质上它却是国外政治思想进入意大利的渠道。

因为对罗马实情的呈现极具代表性,里多而菲的《建筑师手册》和为“INA公共住宅计划” [6] 规章手册进行的类型学研究启发了迪奥塔勒维(Diotallevi)和马雷斯克迪(Marescotti)写成了《住房建设的社会、建筑和经济问题》(Problema sociale costruttivo ed economico dell' abiiazione);而后两者和里多而菲早就在探讨“水平城市”的项目中有过合作。 [74] 《住房建设的社会、建筑和经济问题》1948年出版于米兰,反对对建造细部的盲目崇拜,代之以社会学和类型学的分析,明确参照了魏玛德国的先例(尤其在列举的第一系列先例中)。整本书的图解依序环环相扣,总体的组织方式表达了其内容的特点,即直接受在两次世界大战之间发展起来的基本建筑和城市规划伟大传统的影响。该书备受关注,却注定不能像《建筑师手册》那样成为书中珍品。从前后关系看,在马雷斯克迪的理论活动中,本书编辑上所做的并不成功的尝试正处于必不可少的过渡阶段;在此之前是1945年的卡塔尼亚(Catania)“太阳之城”(La citta del sole)展览,之后则是他对“CGIL”作品规划建造问题的分析。 [75] 马雷斯克迪的工作同工人运动以及合作运动的要求直接相关;而这些运动的进展有限则是因为1948年的左派失败以及中间派别的产生,同时也可以归因于他们内部不切实际的空想。事实上,在马雷斯克迪看来,社会合作中心是独立于政府官僚机构、消费者可以自主组织的地方;他将合作协会描述成基层政治活动的形式,同等级分明的管理方式相反。这样看来,马雷斯克迪随即和这些左派政党产生冲突也是在所难免的:在皮尔·博通尼(Piero Bottoni)和马雷斯克迪的方式之间出现了僵持,前者将线性技术提供给有组织的工人运动,后者则持反官僚政治的立场。无论如何,马雷斯克迪最终以禁欲主义的方式表达了他的民粹主义思想,他设计的米兰“IACP”机构综合楼就遵循了他在20世纪30年代就进行的对“人的房子”(house of man)的深入研究,而1951-1953年建造的“格兰迪和贝尔塔基”社会合作中心(the social and cooperative center“Grandi e Bertacchi”)则反映了他关于民众参与的杰出思想。 [76]

弗朗哥·马雷斯克迪,“格兰迪和贝尔塔基”社会合作中心,1951-1953年

另一方面,诸如伊纳吉欧·加尔代拉(Ignazio Gardella)设计的葡萄种植者之家(the Casa del Viticoltore,1945-1946),阿尔宾设计的切尔维尼亚的皮罗瓦诺避难所(the Rifugio Pirovano in Cervinia,1949-1951),以及他后来设计的切撒提综合区(the complex at Cesate),都体现了(甚至渗透到米兰的)源于民粹主义思想的建筑方式。然而,尤其是在阿尔宾设计的避难所中,这些意识形态都和脱离了物质基础而被过于美化的形式联系到一起。事实上,迪奥塔勒维和马雷斯克迪的书;米兰的“QT8综合区规划”;20世纪40年代由“BPR建筑创作小组”实施的一系列建筑,包括1945年建造的位于阿尔库伊诺街(Via Alcuino)的住宅,以及费吉尼(Figini)和波利尼(Pollini)1947-1948年应用元素化语汇设计的布罗勒托街(Via Broletto)诸建筑;辛迪尼(Ghidini)和莫佐尼(Mozzoni)设计的早期位于加拉拉蒂的住宅(the villa at Gallarate ,1948);博通尼设计的位于科索布宜诺斯艾利斯大街的多功能建筑(the multipurpose building on the Corso Buenos Aires,1947-1949);艾斯纳格(Asnago)和凡德(Vender)1950年设计的办公建筑以及位于维拉斯卡广场(Piazza Velasca)的建筑等作品中显示出的被净化的禁欲主义;上述所有这些成果都表达了在重建的年代,建筑生产组织采用的各种具有根本差异的方式。这些关系并不密切的作品都围绕工业中心展开实属情理之中;而作为工业中心,罗马保持着制胜的策略,即建造工业吸收失业者并且服从于金融以及投机市场。

从形式上看,伦巴第理性主义的“连续性”和罗马的民粹主义似乎至少在问题的基础上达成了共识。两者共同采用了简化的路线。即使在非常复杂的工程中,人们依然用“贫乏的”语法处理问题,这似乎反映了阻碍历史发展的消极条件。

与新现实主义的作品相比,这两者仍然缺少同现代通用建筑语言之间的连续性。而具有重要意义的是,曾经对马雷斯克迪以及博通尼的作品有所启发的社会实践被移植到通用语言之中,对大量建设和城市规划改革的研究被赋予朴素的面貌。此外,博通尼在第八届米兰三年展中做的实验性“QT8综合区规划”所面对的问题显然也不是形式方面的。毋庸置疑,博通尼的目的在于通过新生的三年展,将关注公共住宅的意大利建筑文化领军人物聚集到一起。“QT8综合区规划”成为米兰总体规划以及重建城市规划中一个自成体系的部分,它被视作新类型学、建筑和卫生学的实验性项目以及预制和工业化技术的永久展示区。路易吉·马蒂奥尼(Luigi Mattioni)和(博通尼在其中担任委员的)三年展技术部合作制定了详细的专用标准,由此各种不同类型的建筑被统一成枯燥乏味的形式元素。 [77]

然而,在路易吉·艾奥迪(Luigi Einaudi)的政治经济策略所营造的环境中,诸如“QT8综合区规划”这样的项目,以及马雷斯克迪对住宅社会主题所作的明确表达,似乎都成为空想。在艾奥迪的控制下,货币已经脱离了通货膨胀的危险,并且逐渐减轻了财政亏本状况。但是,为此付出的代价却是南北区之间不断加深的隔阂,以及无法解决的外债问题,而最严重的问题则是失业人数的急剧增长,从1946年的1654872人增长到1948年的2142474人。人们呼吁建造工业“解决”由自由贸易政策引发的问题。1949年2月,范范尼(Fanfani)的计划成为法律,创立了题为《提高工人就业及促进劳工住宅建设的规定》(Provisions for increasing worker employment, facilitating the construction of labor housing)的“INA公共住宅计划”管理条例。该计划的目的很明确,在于控制正在增长的失业率;使住房供给从属于相对低迷的部门,将其控制在工业化前的水准并且使其受制于小型商业的发展;使原本动荡的、可以被剥削却难以被组织的劳动阶层尽可能保持稳定;使公共干预成为私人干预的支撑。

《建筑师手册》或是“QT8综合区规划”中包含的对生产革新的提议是否可以用于达到这些目的尚不清楚。而正如《建筑师手册》的作品列表以及新现实主义的期望所显示的,技术的提高既简单粗糙,又局限于地方之中,并且在推崇工匠技能、地方传统以及手工作品中达成惊人的一致。同样的,不论在观念上还是在空间上,对区别于“折中城市”(city of compromise)的有机城市的坚持也成为新现实主义诗学以及“INA公共住宅计划”前七年活动的特征。

“INA公共住宅计划”中设定的城市政策很快就给业内人士留下和正确的城市规划相悖的印象。为了从低价土地中获利,“INA公共住宅计划”综合区搬离了城市中心,这催生了更大范围的规划,刺激了从公共部门建造基础设施中获利的土地和建筑买卖,使得这些部门逐步壮大和富有。这些计划和管理被阿纳尔多·弗斯切尼(Arnaldo Foschini)的强权管理所定型并不偶然,通过他,法西斯时期民粹主义者的不安状态开始延续到新的现实中。通过“APAO协会”重新联合到一起的意大利建筑师正面临着“良心的问题”,这样的问题可能通过选择从实用而不是道德方面考虑的政策加以解决,但由此也会给这个(能够给社会施加影响力的)组织的团结性带来严重后果。 [78]

建筑学新现实主义的“声明”以及“INA公共住宅计划”前七年的总体思想都体现在罗马蒂布蒂诺综合区上,该区建于1949-1954年,由夸罗尼和里多而菲这两位新“大师”,以及诸如卡洛·埃莫尼罗(Carlo Aymonino)、卡洛·基亚里尼(Carlo Chiarini)、菲奥伦蒂诺、费代里科·科里奥(Federico Corio)、兰扎(Lanza)、塞尔焦·伦奇(Sergio Lenci)、皮耶罗·马里亚·卢利(Piero Maria Lugli)、卡洛·梅洛格拉尼(Carlo Melograni)、贾恩卡洛·梅尼凯蒂(Giancarlo Menichetti)、里纳尔迪(Rinaldi)以及米凯莱·瓦洛里(Michele Valori)等更年轻的合作者共同设计。该综合区的联合设计是“罗马学派”形成的另一个基础。 [79] 该综合区远离城市中心,也没有采用当时城市中常用的建筑形式。设计师将该区塑造成当时流行的乡村“纯净”风格,新的综合区被再造得具有活力、自发性和人性。该区不再采用“新客观社”(neue sachlichkeit)所用的严整网格与控制力极强的几何关系,而是发掘一种将综合区的生产模式需求组织到一起的技术,以期解决人际关系疏离的问题。最终,综合区形成了并不规则、仅仅通过类型学略加控制的总体形状,而建筑从乡村传统、传统屋面的锻铁平台以及同外挂楼梯和平台相连的窗户中汲取了丰富的主题。然而,正是在这样的规划中,新现实主义建筑师的一系列反先锋方式和他们的宗旨之间出现了矛盾之处。在该综合区中,尤其是里多而菲主持的区域里,带有唯材料倾向的形式被提升为建筑语言的标准。正是通过这种唯材料建筑语言的失真和变形,人们才能够进行(曾经缺失且被极力寻求的)交流,这样的过程恰好和形式主义者以及技术先锋派的历程完全相符。此外,该区还有另一个特征。它揭示了新现实主义在认知上的焦虑,即作为一个知识分子群体对如何认识自身的焦虑,而获取认识的最糟糕方式是沉溺于乡村风格的温床,最好的方式则莫过于表达愤怒以及对交流的热切期望。

无论如何,蒂布蒂诺综合区都向小资产阶级受人尊敬的地位发起了冲击。严格地说,该综合区既不完全是城市也不完全是郊区,更不是一个“城镇”;而是愤怒和希望并存的证明,尽管支撑它的神话削减了这样的情绪。它表达了一种被转译成砖块、石块和石膏的“情绪”,而同其他任何情绪一样,这样的“情绪”只能够被战胜。此后,在萨宾(Sabine)山区规划、互不相连的工业区和铁路规划以及圣洛伦佐区(the San Lorenzo quarter)规划中,蒂布蒂诺区的实验已经被遗忘了,最终该区成为知识分子单方挑战混乱现状的证明。

而这样的结果是因为,该区对传统形式的反对和并不规则的边界线显然造成了破坏性的后果,人们毫无道理地开始赞同将公共住宅建设转换为一种投机买卖,将科技退步转换为高级部门的发展方式,并且强烈要求稳定性的力量。蒂布蒂诺区的方式被舍弃了。相反,其对立面出现了,而对蒂布蒂诺区的认识被简化为一种便于材料使用和消费的、容易达到的程式化做法。夸罗尼和里多而菲一样都已经在直觉上知晓这样的经验是不可以重复使用的,他们很快就寻求民粹主义思想的新转译方式。

马里奥·里多而菲和沃尔夫冈·弗兰克尔,罗马埃蒂奥皮亚街高层住宅中心设计,1950-1954年,设计图

事实上,几乎就是在蒂布蒂诺区实验的影响下,里多而菲设计了伦敦郊区中间区域的规划,该设计成为20世纪50年代早期知识分子焦虑经历的最佳证明,同时也展示了里多而菲自己设计语言的丰富性。1950-1954年,里多而菲为“INA公共住宅计划”主持了罗马埃蒂奥皮亚街高层住宅中心设计(the nucleus of tall houses on the Viale Etiopia),采用被称为“非洲区”(African quarter)的建筑密度。外露混凝土结构的连续性,顶部呈削平塔状的住宅楼的体积感以及强烈的明暗对比都被转化为大众化的叙事语言,戏剧性地表达了(难以通过建筑的“确定性”减轻的)对人类生存条件的担忧。出于这样的原因,姿态骄傲的塔楼采用了前所未有的解决方式。塔楼对色彩、锻铁以及上釉陶器的运用都不是反讽方式的;相反,它表达了和综合区的巨大尺度形成对比的“小尺度”,在其中,技术仍然保有表达其自身的可能性。 [80] 对于里多而菲而言,对比的构成方式绝对是新的。毫无疑问,里多而菲在该设计中找到了其自身所处的位置,这使得他抛开所有的情感和怀旧情绪;混凝土构架和屋顶处理方式中所体现出的敏锐,对并无章法可循的细部变化的严谨处理,都揭示出他从新现实主义向现实主义的转变。

除了那些被认为与该设计相对的作品, [81] 即使在菲奥伦蒂诺设计的、建于1955-1962年、同样位于埃蒂奥皮亚街靠近铁路的住宅塔楼中,也没有体现出里多而菲设计的现实主义倾向。菲奥伦蒂诺并不关注社会现实的变化,其塔楼减轻了里多而菲的作品中所包含的紧张状态,将它们转化为在激烈转变的郊区中进行的全民消遣。里多而菲的表达方式冒着破坏的危险,很容易从《罗马,不设防的城市》(Rome Open City)转变成《面包、爱情和幻想》(Bread Love and Fantasy) [7] 。1950年,他和长期合作伙伴沃尔夫冈·弗兰克尔(Wolfgang Frankl)设计了位于切里尼奥拉(Cerignola)的“INA公共住宅计划”综合区。该区源于对未来居民行为模式的深入研究;其形式以经过简化的类型学和丰富的材料为特征。 [82] 塔楼在埃蒂奥皮亚街的住区中统领着建筑的形式,然而,在切里尼奥拉住宅区,主要采用材料的并置以及形式各异的朴素形体。令优良技术自责的疏离感同样是现实主义的产物,虽然这可能是不自觉的。由保守的技术所协调和激发的形式诗意使短暂的现实得以升华,而由此产生的形式之歌表达了一种并不确切的幸福感。里多而菲对这种幸福感的体验在罗马“G. B. De Rossi街”公寓(the apartment building on Via G. B. De Rossi in Rome,1950-1951)中得到了体现。在当时,该建筑体现了向中产阶级住宅的回归,然而,却不能表达该阶层的情绪敏感性。该建筑没有采用类型学的方法,也没有以生活模式为出发点。最终,建筑呈富有冲击力的表现主义形式,视觉效果强烈,变化丰富,其各部分之间具有连续性,带有不连续轮廓线的基座成为形式特征的集中体现。该建筑再一次挑战了公众的口味。曾经引发争议的切里尼奥拉综合区的高贵形式被破碎的、徒然焦虑的以及显然庸俗的形式所代替;而这些特征也正是对其业主的描述,在里多而菲的诠释下,它们居然完全符合电影导演卢基尼·维斯康提(Luchini Visconti)对该阶层的描述。另一个能想到的对照是该建筑和埃蒂奥皮亚街高层住宅塔楼之间的相似之处。虽然前者并没有突破现实的表面而获得自身的解放,而后者仅局限于对现实的简单“注释”;但它们的建筑语言都表达了规则与例外共存的现实情况。

最终,里多而菲的建筑诗学以不可阻挡之势发展出这样的戏剧效果——熟练操作物质对象的游戏变得越来越令人不安,这体现在1952年罗马马可波罗街(Viale Marco Polo)以及1952-1953年罗马维图罗尼亚街(Via Vetulonia)的建筑中。在特尔尼(Terni)城的设计中,里多而菲致力于制定设计详细且正在进行中的“城市保护”(urban care) [83] 方案,开展了和城市结构的对话,位于弗拉蒂街(Via Fratti)的形式庄严的中学在一群折中主义大楼中显得鹤立鸡群,遵循了努奥罗新监狱(the new prisons of Nuoro,19531955)的严格几何规则。 [84] 然而,在“经济奇迹”(economic miracle)发生的初期,那些曾经支撑这种建筑诗学的条件逐渐消失了,个体对交流的迫切需求与历史情境产生的需要之间的矛盾达成了一致;而这样的一致通过对(关于业已消失的“坏”世界的)不恰当怀旧情绪的谈论而得以维系。

与此同时,里多而菲作品的复杂性引发了对于“APAO协会”精神的批判。评论家的关注点几乎完全转向了潜藏在新现实主义背后的民粹主义主题。而包括赛维在内的、已经将“有机的”规则作为丰富建筑的手段而非破坏“现代”传统的策略的建筑师们都不会接受这样的主题。1950年,赛维的《现代建筑史》(Storia dell'architettura moderna)最终限定了曾经在《走向有机建筑》和《如何品评建筑》中提出的观念并将其体系化。《现代建筑史》冗长的篇幅主要归因于尚不成熟的史学研究,而其中大胆的判断很快就被证明与事实不符;该书以具启发性的方式展开讨论,赛维试图将关于建筑学“命运”的争论转移到不被民间传说以及堕落的民粹主义损害的论述范畴中。意料之中的是,赛维并没有将新现实主义作为“有机”诗学的具体实现方式,而是推崇那些正在形成的坦丹萨学派(tendenza)的作品,包括朱塞佩·萨莫纳(Giuseppe Samona)的罗马医院(the Ospedale Traumatologico of Rome)、克劳迪奥·达尔奥利奥(Claudio Dall'Olio)的撒布第饭店(restaurant in Sabaudi),以及他和S.拉迪孔尼奇(S. Radiconcini)设计的位于罗马皮萨内利街(the Via Pisanelli)的诸建筑。此外,该书并没有提及当时还没有被人注意的斯卡帕和卡洛·莫利诺(Carlo Mollino)。而莫利诺其时正通过尼禄湖滑雪者旅馆(Sled-lift Lodge on the Lago Nero,1946)和其他设计探索建筑中骨骼结构和空气动力学原理的结合。由此,他完成了(早在都灵易皮卡跑马协会总部[center for the Societa Ippica in Turin,1935-1939]中就进行的)对有机建筑的原创性反讽转译。 [85] 事实上,尽管赛维对有机建筑进行了热情的宣扬,但真正的有机建筑趋势并非源自意大利。马尔切洛·德奥利夫(Marcello D'Olivo)设计的儿童公社(the Villaggio del Fanciullo,1949年)、萨莫纳设计的蒙代洛住宅(the villa at Mondello),以及艾多阿多·格尔纳(Edoardo Gellner)的作品、斯卡帕对赖特的解读和一些矫揉造作的运用,是为数不多的意大利有机建筑实例。 [86] 对有机建筑的争论仍然停留在话语层面。1951年,朱利奥·卡洛·阿尔甘(Giulio Carlo Argan)以“格罗皮乌斯和包豪斯”为主要论述对象的文本含蓄地回应了赛维的《现代建筑史》中的争论。该文本提出了与众不同的观点。按照阿尔甘的诠释,格罗皮乌斯是韦伯(Weber)和特洛尔奇(Troeltsch)倡导的新教道德规范的继承者,“自身就带有怀疑和失望之种”的欧洲理性神话的传播者,还是在最后一刻挽救了“源自必然崩塌的统治阶级的文化思想”的领导者。阿尔甘后来指出,和柯布西耶或密斯一样,格罗皮乌斯的唯理性源于“远离冲突的最后幻想”,此后的现代自由观念不再体现为对“无尽自然领域的尽情表达”。 [87]

马里奥·里多而菲和沃尔夫冈·弗兰克尔,罗马埃蒂奥皮亚街高层住宅中心设计,1950-1954年,透视

卡洛·莫利诺,过尼禄湖滑雪者旅馆,1946年