第二节 文人画

文人画至明代晚期最为兴盛,这与以董其昌为代表的“华亭派”的壮大、发展有直接的关系。作为明晚期画坛的魁首,董其昌既引导“华亭派”的画风,同时又提出了诸多书画的理论,其中画坛“南北宗”之说,大力抬高了文人画,进一步充实和发展了文人画的体系。

董其昌(1555—1636),字思白,号玄宰,香光居士,华亭(今上海松江)人。他是明代后期著名画家、书法家、书画理论家,“华亭派”的主要代表。他擅长山水画,主张以书法入画,提倡画家应加强个人修养,必须“读万卷书,行万里路”,竭力标榜文人画,追求文人画的士气。他以佛教禅宗分南北两派为喻,提出著名的画坛“南北宗”之说。将王维推为南宗祖师,以荆、关、董、巨、米氏父子、“元四家”为南宗正统;北宗则以李思训为源头,尊宋代赵伯驹、赵伯骕兄弟以及李唐、刘松年、马远、夏圭为北宗一派,并标举南宗文人画为画坛正统。董其昌善画山水,其山水画分两类,一类为水墨山水,流传较广;一类为青绿山水,比较少见。他的水墨山水主要师法“元四家”,题材也无大的变化,但在运笔用墨上,将书法的笔墨修养,融会于绘画的皴、擦、点、染之中,因而他所作山川树石,烟云流润,柔中有骨,转折灵变,墨色层次分明,古雅秀润。他还兼长书法、诗文,每每绘完山水,题以诗文,行楷簇簇如行蚕,闪闪如迅雷飞电,全图诗、书、画相映成趣,和谐一致,更富有抒情意境。

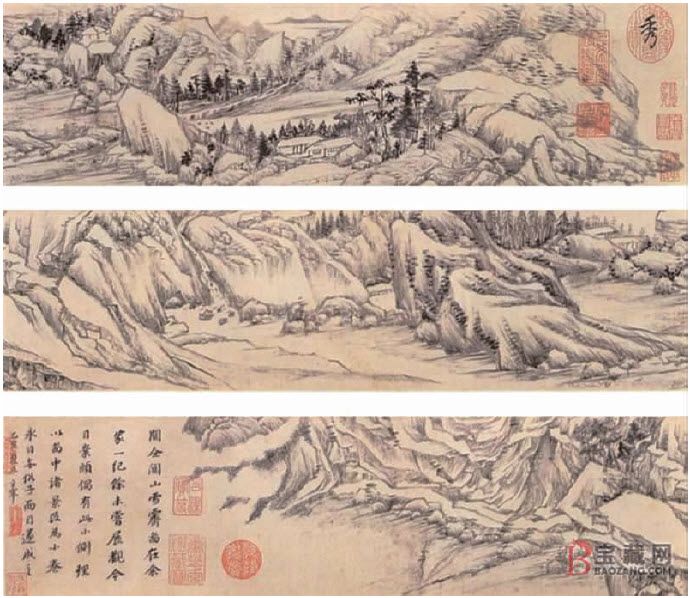

图8-4 董其昌《关山雪霁图》

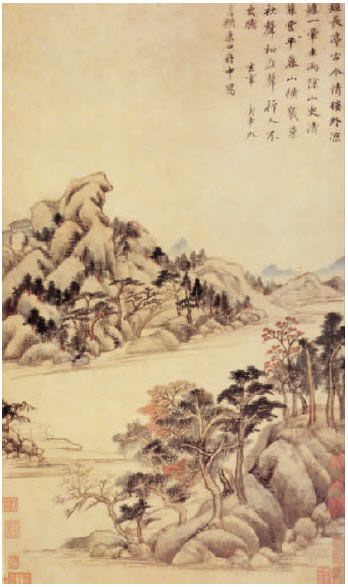

代表作《关山雪霁图》(图8-4),用墨笔画重峦叠嶂,林壑幽深,绵延无际。画面中远方重峦叠嶂,气势沉雄。中间幽壑重重,峭壁矗立,近处村落、丛林、流泉、山径,错落有致,杂而不乱;大江曲折跌宕其间,虽有千岩万壑,但不觉滞碍不通。图中以渴笔勾勒远方峰峦山石,运用书法的中锋提顿进行皴擦,使线条流走轻快,疏密得宜。用墨色的浓淡燥湿显现山冈陵石的凹凸明暗,并画上横点巨苔。整幅画通过淡墨直皴的层层渲染来加以完成,意不在表现景物的形体,而是追求画面虚实相生的趣味,以疏旷之笔,画出凝寒淡远的景致。技巧纯熟,无懈可击,意境朴厚深邃。卷尾数行行楷跋文,书体娟秀刚劲,更使此图富有书卷气,爽朗潇洒,别具风格。代表作《秋兴八景图》(图8-5)是一套册页,共八开,其用笔回腕藏锋,线条沉稳生拙,同时柔秀灵逸。在设色上,将水墨的浓淡、干湿、黑白运用到极致,同时点以淡彩,淡雅生动,充分展示了董其昌山水画的平淡、酣畅、古雅、秀润的特点。明代晚期的文人山水画除董其昌外,陈继儒也是重要一家。

图8-5 董其昌《秋兴八景图》(之一)

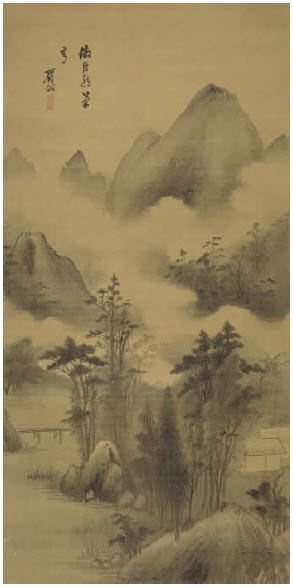

图8-6 陈继儒《云山幽趣图》

陈继儒(1558—1639),字仲醇,号眉公、麋公,华亭(今上海松江)人,工诗善画,尤擅墨梅、山水。与董其昌同属“华亭派”,倡导文人画,持南北分宗论,重视画家的修养,赞同“书画同源”。陈的画艺不在董其昌之下:董画偏重于柔,陈画却柔中有刚;董画有线有墨,但更偏于墨,陈画则有笔有墨;董画清润,水分饱满,“暗”处近于模糊,陈画虽也清润,但水分不像董画那么多,虽“暗”但笔墨尚能清晰。总的看来,陈画比董画更有骨硬之气。陈继儒还主张文人画要随意不要过于用心,涉笔草草,不要为规矩所缚。代表作《云山幽趣图》(图8-6),描绘远山重峦叠嶂,云遮雾绕,近景溪水横流,巨石伏岸,松竹挺立,有咫尺千里之势,凝寒淡远之气。此卷为纵轴不设色,纯用水墨,墨迹饱满,主用点染之法,几无皴劈。画山用线简洁流畅粗疏,画树则线条绵密细致工整,线中带骨,因而山更显苍劲,树尤为耸立。如同其画梅,在不失法度之下,最为突出其高洁孤傲之品格,这正是文人画所追求的品格。

文人花鸟画方面,夏昶、陈淳、徐渭是重要的代表。

夏昶(1388—1470),字仲昭,号“自在居士”,江苏昆山人,善画墨竹。其画竹继承元人传统,师法王绂,善作长卷,清风逸趣,一气呵成。夏昶以楷书笔法画竹,所作竹枝通过墨色的浓淡呈现阴阳相背的不同风貌,所画竹叶往往临风带露,烟姿雨色,偃直浓疏,各循矩度,气韵生动。代表作《清风高节图》,描画奇石之后的数株墨竹迎风直立,风中之竹虽摇曳不定,但坚韧不倒,柔中带刚。此卷以浓淡二色水墨描枝画叶,起笔收笔皆用楷书笔法。画竹枝并立,采取前后穿插之势,竹枝高低起伏,竹叶浓淡相间。画面下方,竹枝前面的奇石用折笔连皴带擦,显其瘦骨老硬之态,使画面轻重比例平衡,衬托出画面上方,奇石背后竹子的婀娜婆娑之姿。足见画家讲求结构,法度严谨。整幅画卷皆以楷书笔法入画,起收有致,笔墨厚重,风格清瘦飘逸,比赵孟頫笔下的墨竹更富于变化,也更好体现了赵氏的“写竹还与八法通”的理念。

陈淳(1483—1544),长洲(今江苏苏州)人,字道复,又号“白阳山人”。能诗文,擅书法,精绘画。其少年时作画以元人为法,深受水墨写意的影响,后又师从文徵明,擅长写意花卉,其作品表现一花半叶,疏斜离乱,却淋漓潇洒,别有情趣,深受当时文人士大夫的赞赏。他是继沈周、唐寅之后对水墨写意花鸟画的发展做出了重要贡献的画家,与徐渭齐名并称“青藤白阳”。陈淳中年以后间作山水,技法学米友仁、高克恭,多以江南风景为题材,手法简练,水墨淋漓,颇得氤氲之气。他的泼墨之功,往往见于画烟云之中,极具文人生活情趣。陈淳作品传世较多,代表作品有《松石萱花图》《洛阳春色图》《瓶莲图》《红梨诗画图》《山茶水仙图》《葵石图》《罨画图》以及扇面《花卉》等。《松石萱花图》绘松树、怪石、萱花各一。其中松树最高,次为萱花,怪石比花稍矮。此卷为纵轴,画面构图饱满,松、石耸立占据主导,萱花摇曳其中。松、石用笔苍劲,树的枝干、石的轮廓皆用浓墨皴画,树干表面又用秃笔点染,更显其苍劲古朴。怪石主体则用水墨大面积涂染,由上而下,浓淡渐变。萱花勾写兼用,枝叶以细线勾描,花瓣则用淡朱色涂染,由此可见画家变化无穷的笔墨功夫。此画作洗练的形象与放逸的笔墨相结合,不求形似而重意韵。画卷左上方用草书题诗,与作画的笔致相协调,互为映衬。诗、书、画的三结合,使作品更富文人画意趣。

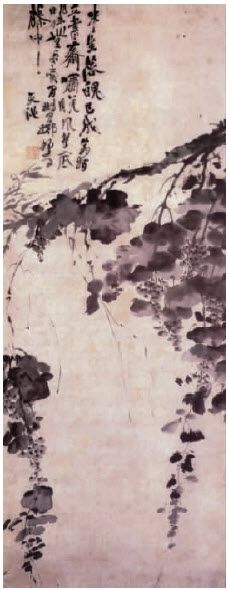

图8-7 徐渭《墨葡萄图》

徐渭(1521—1593),字文长,山阴(今浙江绍兴)人,明代诗书画大家,擅画山水、人物、花鸟,尤精泼墨写意花卉。他在陈淳的基础上,将小写意发展为笔墨恣肆的大写意。徐渭的泼墨写意花卉,对笔下的四时花木,运用勾、点、泼、皴等多种笔墨形态,一挥而就,走笔如飞,泼墨淋漓,开创中国绘画史上极具抽象表现主义的大写意花卉画。画家的大胆变革在于笔墨在似与不似之间游走,在用笔上强调一个“气”字,用墨上强调一个“韵”字。他的用笔看似行草,若断若续,实际笔与笔之间有“笔断意不断”的气势在贯通;他的用墨看似狂涂乱抹,满纸淋漓,实际上是墨团之中有墨韵,墨法之中显精神。散而不乱,无法中有法,不求形似而重墨韵,如其诗《题墨梅》所云:“从来不见梅花谱,信手拈来自有神,不信试看千万树,东风吹来便成春。”物象只不过是个载体,笔墨也只是个桥梁,他已将自己的人生体悟升腾于笔墨、物象之上,创造前无古人后无来者的有我之境。徐渭传世画作较多,有《墨葡萄图》《黄甲图》《牡丹蕉石图》《雪蕉图》《杂花图》《榴实图》等。

其中,《墨葡萄图》(图8-7)最能代表他的大写意花卉风格。此卷轴构图奇特,右上方葡萄藤纷披错落,枝叶低垂,其间葡萄倒挂枝头,硕果累累,有低垂下坠之感。画法上徐渭自由驾驭笔墨,时浓时淡,徐疾变化,疏密参差。葡萄叶以大块水墨浓淡晕染,蓬勃生动,葡萄果实则用干湿轮换的笔墨密实点成,晶莹剔透,鲜嫩欲滴。画中还有作者自己的题诗:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”这正是作者心境的写照。作者将水墨葡萄与自己的身世感慨结合为一,一种饱经患难、壮志难酬的无可奈何的愤恨与抗争,尽情抒泄于笔墨之中。徐渭的泼墨写意花卉画,用文人画笔墨法式重新梳理写意花鸟画,使笔墨的表现空间更加广阔,文人画家不再依靠描写梅、兰、竹、菊来抒发内心的情志逸趣,他们既可以在笔墨天地中陶冶自我,又能将趣味、灵性寄托于所画任何物象中。

在明代文人画中,涉足人物题材的画家不多,突出者如布衣出身的张灵。

张灵,生卒年不详,字梦晋,吴郡(今江苏苏州)人,家贫,与唐寅为邻,两人志趣相投。画作受唐寅影响极大,善画人物,所画人物衣冠清丽,形态静谧清雅,无卑庸之气,诗意盎然,符合文人画的品位。传世画作有《渔乐图》《织女图》《招仙图》《秋林高士图》等。代表作《招仙图》为纸本墨笔画,描绘石桥岸边,芦荻瑟瑟,芙蓉花开,一女子淡妆仪容,衣裙飘飘,笼袖对月独立,有所思。此画卷描绘人物重在以景写人,用写意笔法画景,画石桥坡岸只显其形,水边芦荻寥寥数笔,疏疏落落,芙蓉一枝含苞静待,淡青色的天空中有一明月高悬。人物用淡墨细笔描画妆容衣饰,发髻高绾,淡妆面容,裙带在微风中轻轻飘动,如出水芙蓉,亭亭玉立,超凡脱俗。石桥岸边芦荻、芙蓉、明月更衬托出人物皎洁之质和思怀之情。画卷中大面积留白,显出环境的空灵淡远,人物的端庄娴静,意境的古典幽远,是明代仕女画中传达文人意趣的典型画作。