第二节 作家画

清初,在董其昌“南北宗”论的影响下发展起来的一些画家承袭了董其昌的衣钵,如“四王”(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)就是在董其昌的影响下力图集古人大成的代表。他们不注重师法造化和自抒己怀,而沉湎于古人的笔墨里,“以元人笔墨运宋人丘壑,而泽以唐人气韵”,“四王”在笔墨技巧上,善于用干笔淡墨表现山川秀丽,在袭古中融入自己的情趣和意味,由于对前人笔墨偏好的不同,他们在画风上略有不同。与“四王”并称“清初六家”的吴历、恽寿平同“四王”有着各方面密切的联系,其中,吴历山水画的透视法和恽寿平花鸟画里的没骨法是他们区别于“四王”的创新成就。

王时敏(1592—1680),字逊之,号烟客,晚号“西庐老人”,江苏太仓人。与王翚、王鉴、王原祁形成受皇室扶植的“四王”画派,他们的山水画风影响着整个清初一代。王时敏的山水画同时也开创了“娄东派”。王时敏祖父王锡爵为明朝万历年间首辅,家本富于收藏,精研宋元名迹,又受董其昌影响,摹古不遗余力,深究传统画法,表示“唯此为是”。王时敏少年时学画,颇多方便。“每得一秘轴,闭阁沉思。”对黄公望山水刻意追摹,因而早年作品仿黄公望而颇有董其昌笔意,中年开始形成个人面貌,晚年画风日益成熟,形成仓润古澹、松灵雅秀的风貌。王时敏的作品大多面目相近,较少新意,他曾自白道:“迩来画道衰,古法渐湮,人多自出新意,谬种流传,遂至邪诡不可救挽。”可见他竭力主张恢复古法,反对自出新意而不改初衷。王时敏正是融化古人的笔墨技巧,形成自己的面貌,但他最终缺乏对造化的真切感受。

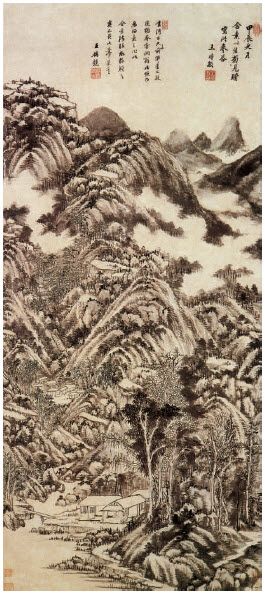

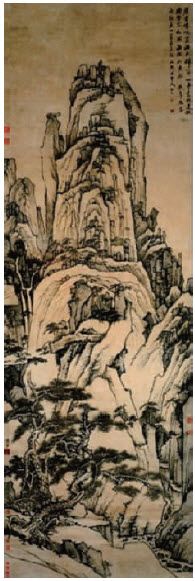

王时敏所作《山水图》轴为浅绛设色,采用平远式构图,图绘清谷溪涧,远处飞瀑高挂山岩,近处幽舍掩映,几株古树郁郁葱葱。整幅画墨色清润淡雅,用笔细腻朴拙,意境疏简高逸。树木、飞泉的刻画使人感到静中有声,画外有音,意趣精妙,屋舍之中有一老翁趺坐静思,独享山间之乐。峰峦间烟云浩渺,实中有虚,笔墨技巧老练,以中峰作皴,浑厚秀逸。用墨也得董北苑的好处,墨韵婉约生动。使画面既有古意又清新自然。作者用笔以披麻皴为主,有条不紊,层层叠起山峦坡石。瀑布淙淙,杂树茂密,《仙山楼阁图》(图9-3)是王时敏74岁时的作品,系为友人陈静孚之母方太君七十寿辰而作。王时敏以元黄公望画法写此图,画面上峰峦叠嶂,林木葱郁,流泉曲绕,长松挺立。山谷中点缀着茅亭草舍,环境清幽。图中烟岚起伏,云雾环山,增加了画面的高远感与深远感,同时产生虚实对比,使全图笼罩在朦胧飘逸的氛围之中,宛若仙境。

图9-3 王时敏《仙山楼阁图》

王鉴(1598—1677),字玄照,后改字园照、元照,号“香庵主”。江苏太仓人,官至廉州太守,故称“王廉州”。王鉴出身于书香门第,为明代著名文人王世贞曾孙,家藏古今名迹甚富,丰富的家藏,为王鉴学习临摹历代名画真迹提供了良好的条件。其摹古功力很深,笔法非凡,擅长山水,远法董源、巨然,近宗王蒙、黄公望。在画风面貌上兼及水墨、浅绛及青绿山水,形成了笔法遒美、墨韵润泽、气格清苍、沉雄古逸的体貌。运笔出锋,用墨浓润,树木丛郁,后壑深邃,皴法爽朗空灵,匠心渲染,有沉雄古逸之长。间作青绿重色,亦能妍丽融洽。代表作有《长松仙馆图》《仿巨然山水》《仿王蒙秋山图》等,传世画迹有《虞山十景图》《梦境图》等。

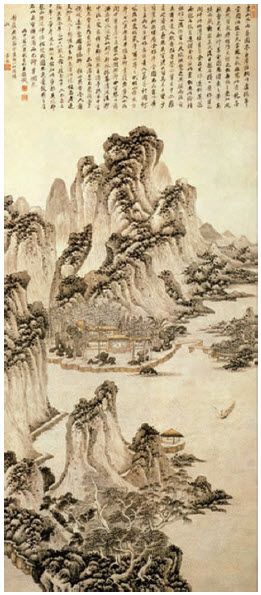

现藏于故宫博物院的《梦境图》(图9-4)为纸本设色,墨笔,略染赭色。一泓湖水,清波浩渺,两岸秀峰对峙,近山老树杂木丛生,杈丫错落,一孤亭依山傍水而立。书舍隐现于蕉林翠竹中,环境清静幽美。一高士窗前凝思。湖面上,有渔翁荡小舟垂纶。曲桥卧波,连接两岸。画上方作者长题一则,称此图所绘的是一日梦中所见景物,款“丙申夏六月哉生明王鉴识”。钤“弇山堂”、“玄照”朱文印,“王鉴之印”、“玄照”白文印。

图9-4 王鉴《梦境图》

王鉴的画作大多题“仿”古人,如“仿北苑”、“仿令穰”、“仿雪松”、“仿江贯道”、“仿董源”、“仿巨然”等。但他的“仿”并不是简单地模仿古人的笔墨技巧、构图布局,而是重在体味、吸收、融会前人的笔墨结构,以形成自己的山水画语言。所作《仿董北苑笔意》便是画家以模仿董源的笔意为主,又融合巨然、黄公望萧散、恬淡的风格绘制而成的。在用笔上中锋为主,辅之以偏锋,行笔稳健,不急不躁,缓缓而来,自有一番惬意。勾勒皴擦、晕染点缀皆从容为之,浓淡相融,复染复擦,显得雄浑灵秀。更为奇妙的是那些枯笔线条也丝毫不见火气,倒是显出一片清润、明洁,有一股清雅的书卷气。但是太多的摹古和执迷于仿效名家,使得作品缺乏独创,并具有浓厚的复古思想和形式主义画风。

王翚(1632—1717),字石谷,号“耕烟散人”、“剑门樵客”、“乌目山人”、“清晖老人”等,江苏常熟人。出身于仿古为生的职业画师,善于博取古来各家各派传统,主张“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵”。王翚师从王时敏、王鉴,但他所画山水不拘于一家,广采博览,集唐宋以来诸家之大成,熔南北画派于一炉。他于王时敏、王鉴发展南宗画派的基础上,借鉴北宗的某些技法将黄公望、王蒙的书法性用笔与巨然、范宽的构图完美地结合起来,创造出一种华滋浑厚、气势勃发的山水画风格,比较全面地对山水画传统进行整理,形成了具有综合概括性质的法则。也注重观察自然,因此能将笔墨的精能与丘壑的真实生动融为一体,重开古人之生面的效果。因而他所画的江南小景往往生趣盎然,清幽灵动。王翚作画喜好干笔、湿笔并用,而且多以细笔皴擦,画面效果比较繁密。他早期画风清丽工秀,晚期则倾向苍茫浑厚。章法富于变化,水墨与浅绛渲染得法,作品面貌多样,功力深厚。北京以皇帝为中心的贵族士大夫对其推崇和追随者甚多,视他为画之正宗,因他为常熟人,常熟有虞山,故后人将其称为“虞山派”。代表作有《秋树昏鸦图》《溪山红树图》《仿董源夏景山口待渡图》等。

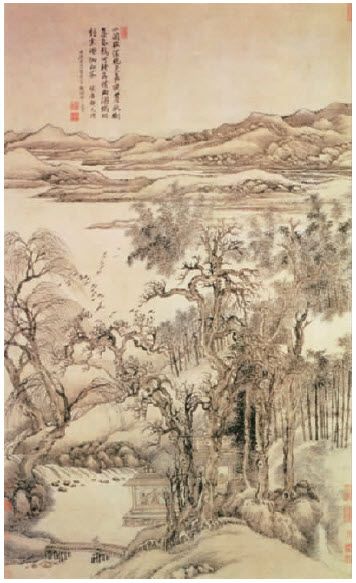

图9-5 王翚《秋树昏鸦图》

《秋树昏鸦图》(图9-5)是王翚81岁高龄时创作的佳品。画面上山峦连绵起伏,洲渚溪面沉静,高树垂柳,竹林小径,归鸦点点,楼屋临水。这幅画布局繁密,远近景用宽阔平静的水面隔开。远处一片群山,山势平缓。河流纵横交错,将峰峦分为一大一小两部分。近处一片山坡,蒿草丛生,竹林中棵棵秀竹笔直挺立,十分齐整。此幅画笔墨苍老劲秀,墨色富于变化,画风清丽,人物形象生动,刻画工细。

王原祁(1642—1715),字茂京,号“石师道人”,江苏太仓人,王时敏孙,官至户部侍郎,人称王司农。王原祁的山水承继其祖父王时敏但面貌更为强烈,笔墨气味更醇厚,主张“熟不甜,生不涩,淡而厚,实而清”的效果,书卷之气盎然纸墨外,在笔墨与形式探索上达到了极高的境界。其成熟期的作品大多融黄公望、董其昌画法于一体,并参以倪瓒或董源、巨然之法,在含混蓊郁的气象中传达一种大气磅礴的精神气韵。他作画时喜欢用干笔焦墨,先用笔,后用墨,由淡向浓反复晕染,由疏向密,层层皴擦,干湿并用,画面显得浑然一体,用笔沉着,自称笔端有“金刚杵”。致力于摹古,形式变化丰富,但缺乏生活气息和真实感受。除了会画画,他还编写画论,比较著名的有《雨窗漫笔》和《麓台题画稿》,代表作有《江乡春晓图》《山中早春图》《辋川图》《仿黄子久山水图》等。

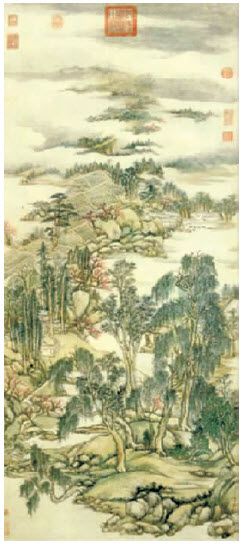

图9-6 王原祁《江乡春晓图》

所绘《江乡春晓图》(图9-6)以细腻轻松的笔调将江南水乡早春优美、祥和、安宁的景象描绘得淋漓尽致。构图上主要取平远法,景物位置或疏或密,虚实相生,平中寓奇,在不经意间又有着严谨的章法和隽永的笔墨形式趣味。作者以清溪的曲折变化贯穿整个画面,图中右下角的溪流随坡岸转折,渐次向上收拢,消失于密集的溪石丛树掩映之中。接着溪面又在画面的中部蜿蜒延伸,逐渐伸展到远方,形成—片开阔的水面。远处的虚与近处的实,画面上方的疏朗与下方的密集构成了强烈的对比。在技法上,此作笔墨娴熟,虽接近黄公望的画风,但自有古朴淳厚的特色,用笔涩而不滞,刚健凌劲又柔韧而富有弹性,坡石圆浑凝重,树木勾皴点簇细密精到,老笔纷披,不拖不沾,加之青绿设色,更衬托出明媚春光的韵味。

吴历(1632—1718),本名启力,字渔山,号“墨井道人”、“桃溪居士”,江南常熟(今属江苏)人。少时学诗于钱谦益,学画初师王鉴,又宗王时敏。早年画风类王鉴,以“元四家”为宗,但不受前人成法局限,格调雅逸清远。中年时期,在遍临宋元诸家基础上,着重吸取王蒙和吴镇之长,形成自己的风格。作品布局取景比较真实,安置得宜,还富有远近感,用笔沉着谨严,善用重墨,积墨,丘壑生动多姿、山石富有立体感,风格浑朴厚润。据史书记载,吴历心性超然,行止淡泊,擅用“阳面皴”,画面清新秀丽,构图重视进深感,色调清淡如西洋水彩,尤喜枯笔淡皴方法。著有《墨井诗钞》《三巴集》《桃溪集》《墨井画跋》。

作品《湖天春色图》表现江南春日水滨坡岸,平远景色中,近、中、远三处柳树渐远渐小,轴中的“S”形布局,把景物层层推向远方,景深感很强。用笔上仿赵大年笔法,细笔勾皴,精微秀美,青绿淡染,明快清雅,真实地传达出了江南水乡的绮丽春色,章法新颖,以绿色为主调。从构图和景深的透视上可以看到其受到些许西洋画法的影响。另一幅《深壑幽居图》用笔沉着细致,皴染秀润工细,设色清润淡雅,风格清朗自然。采用高远、平远结合的构图方式,远山密林,闲村长水,颇有超然尘外的出世意味。此图的远景与黄公望构图相似,但中景构图繁简,皴染疏密,往往落墨轻盈,染色虚渺,伴着一种意蕴,古趣随着笔尖而来,境界在出世与入世之间。然而在近景处,在繁密的山树里,村寨清寂,人迹杳无,唯有溪水长流。

恽寿平 (1633—1690),初名格,以字行,又字正叔,别号南田,一号“白云外史”、“巢枫客”、“草衣生”、“横山樵者”等,江苏武进人。早年学画,以宋元名家,特别是王蒙为宗,自成一格,山水取黄公望笔法,于荒率中见秀润,也好“用淡青绿,风致潇洒似赵大年(令穰),胜石谷多矣”,中年以后专攻花卉,花鸟画法北宗徐崇嗣“没骨法”,融明代写意笔法,兼工带写,以色彩直接渲染,粉笔带脂,点染并用,同时结合对物写生的手法,达到“与花传神”的境地,以潇洒秀逸的用笔直接点蘸颜色敷染成画,讲究形似,但又不以形似为满足,有文人画的情调、韵味。他强调人品与画品的关系,要求画家“出入风雨,卷舒苍翠”,然后“走向造化于笔端”。他同时也强调画家主观情思对绘画对象的熔铸。代表作有《载鹤图》《拟陆天游笔意图》《锦石秋花图》《蟠桃图》等。

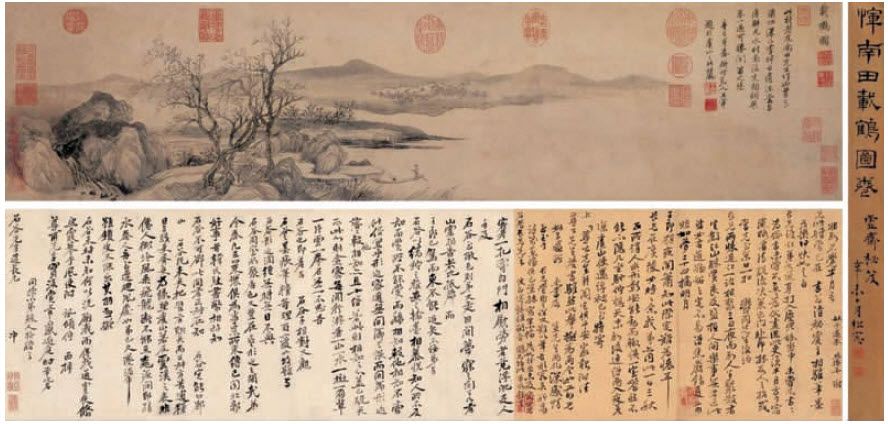

所作《载鹤图》(图9-7)卷,描绘江南冬色,山树明流,扁舟孤鹤是一图主题。平稳的湖面,清逸洒脱,清澈湿润,戴熙说恽寿平最善于画水,他的很多山水画都受到真山真水的启迪,远山重叠,前后相连,不相分离,还有不点小树的童山。岸边湖石或立或卧,湖石用枯笔皴染,再以浓墨破之,使色泽灰洁,简练秀俏,充分显示出湖石的坚硬质感。石隙之处,三株古树虬曲,有鸾惊蛇舞之势,清灵秀洁,在严霜打击下,不挂一片树叶,树枝在微微摆动,一片荒寒古老之境。

图9-7 恽寿平《载鹤图》

《拟陆天游笔意图》画怪石形状若珊瑚一只,秀润奇异,后植丛竹,清秀,与修竹的挺拔遥相呼应,古木全图用笔直以写法,顿挫自然,松秀灵活。墨色浓淡变化虽不明显,但其枯润变化丰富。墨竹多以湿笔,树石则枯湿结合,依其行笔的速度、提按、转折,笔锋正侧等造成气势流动之感。恽寿平此图深得古人幽雅神趣,且诗词题跋与画面相得益彰,具有典型的中国文人画气息。

除上述六家宫廷院体画的代表之外,擅长人物画的费丹旭也值得关注。

费丹旭(1801—1850),清代画家。字子苕,号晓楼,别号“环溪生”、“三碑乡人”、“长房后裔”等,乌程(今浙江省湖州市吴兴区)人。工写照,汲取各家之所长,肖像画独具一格,以线描为骨干,将笔、墨、色和谐地融为一体,在他所描绘的人物肖像作品中,常常以简练的笔墨抓取对象的特征和神采。他笔下的仕女形象秀美,用线松秀,设色轻淡,是典型的柳眉细眼、身材修长、弱不禁风的女性,也是封建社会后期文人理想中的美女形象,别有一番风貌。他善于为人物活动环境补景,常摘取庭园一角或一花一树以加强性格和气氛的烘托。还以古人诗句为画题,情节不外是伤春、觅句、簪花、刺绣之类。整体风格秀润素淡,潇洒自然,格调柔弱,用笔流利,轻灵洒脱,有“费派”之称。兼工山水、花卉,以清灵雅澹之笔出之。著有《依旧草堂遗稿》一卷。代表作《东轩吟社图》《果园感旧图》《十二金钗图》册等。

图9-8 弘仁《黄山天都峰图》

清朝的作家画,以“四王”加上吴历、恽寿平为“清初六家”。这六家身体力行,步履古人,于临仿逼肖上,下了实实在在的功夫。他们的临古之作,强调笔笔有出处,着重笔墨意蕴和严谨的布局,构图与造景参悟古法,由元人继而上追宋法,形成古拙醇厚的画风。可以说,正是在“四王”及其追随者的努力下,中国传统绘画得到了一次全面总结,他们在摹古之中凝练了前人在笔墨方面的不少经验心得,同时泥古之弊也表现得十分明显。