十、消费心理学:消费者防剁手指南

每次逢年过节,大家都会暗暗发誓——

明明说好决不放开掏裤兜的手,可现实说过,有誓言还不够……

呵呵,这不怪你,怪只怪商家套路深。

虽然素未谋面,但他们整天在研究,你们买东西时在想什么?怎样才能让你们掏钱?

还给这些心得起了个正经名字:

那你们到底是怎么被忽悠的呢?今天就来给大家揭个秘:

节假日,防忽悠指南

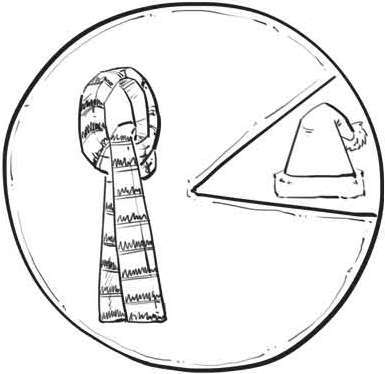

照例,我们讲个购物的故事。话说老尼头是个直男,他破天荒地来到一家围巾店前。

面对这个消费链底端的物种,围巾店老板遇到了前所未有的挑战。

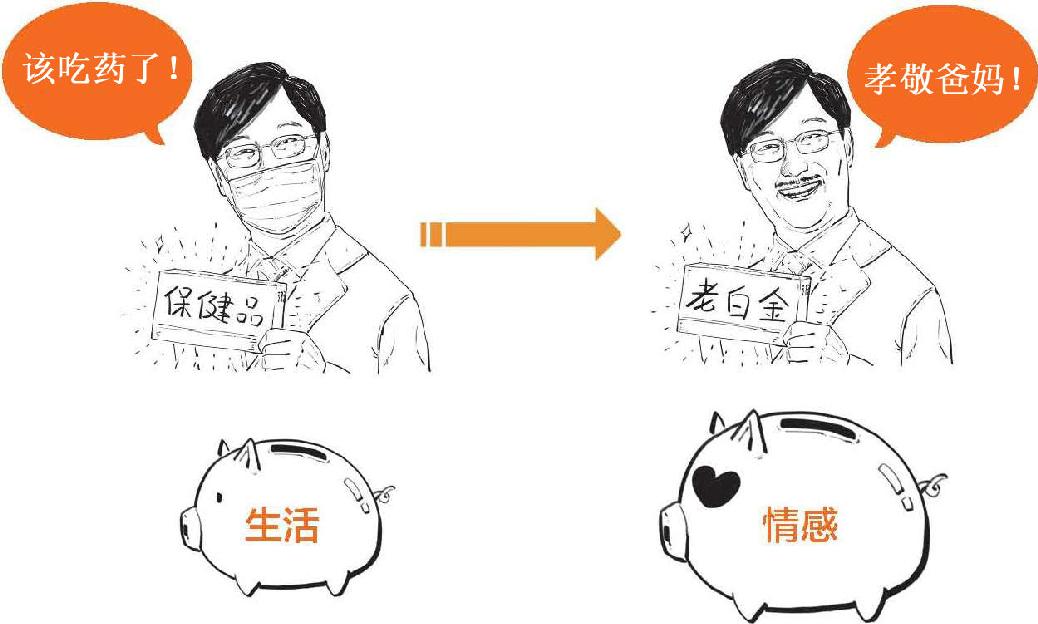

套路一:心理账户

眼瞅着老尼头要走,老板不慌不忙甩出一条广告!

一看广告,老尼头开始浮想联翩,想起了自己的广场舞舞伴——巧红。

为啥同一件东西,换个理由就想买了呢?

原来大家花钱有很多目的,对于不同的目的,大家愿意花的钱不同。

这就是理查德·塞勒的“心理账户”理论。

自己买围巾,花的是生活账户,不舍得掏钱。

但给女神买,花的是情感账户,贵点也愿意。

所以商家通常会用广告营销的方法,把商品移到你更愿掏钱的账户。

所以不要小看一句简单的文案,他们是在黑你的账户啊!

商家的这一句广告语改变了格局,老尼头有点心动了。

但围巾这么多,该怎么选呢?没错,他又开始纠结了……

套路二:比例偏见

老板见势不妙,立马甩出第二招——

一听有换购活动,老尼头立马对这条500元的围巾产生了强烈的兴趣。

很多人觉得,不就买一送一嘛,其实没那么简单……

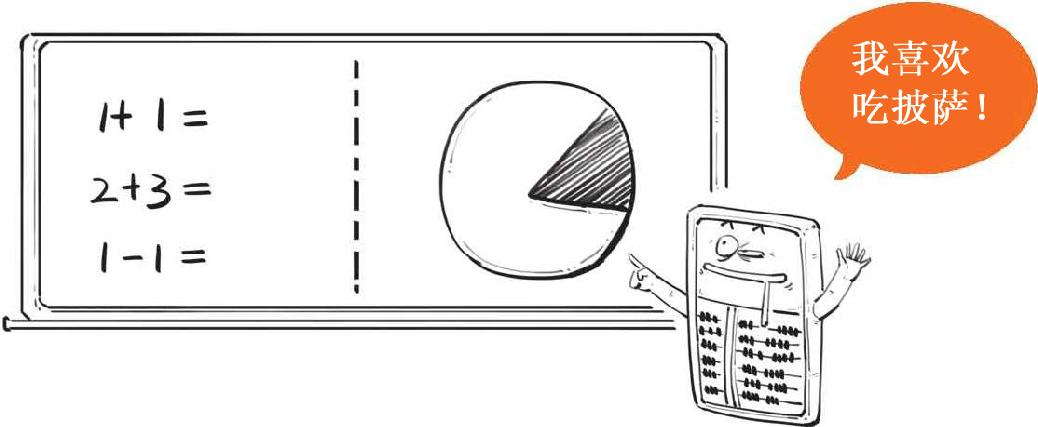

原来,大家心里有个小算盘:不喜欢算数值,更喜欢算比例。

这就是比例偏见。

什么意思呢?比如,两件商品同时在促销。

同样是能省10元,在大家心里,却是这样的:

大家会自动把数字换算成比例,从而发现5折比9折划得来。

所以,针对低价品,商家喜欢标出折扣;针对高价品就标降价。这两种策略都是为了让你觉得划算。

而在换购这件事上,道理是一样的:

直接送帽子。

你会拿帽子和围巾比,觉得帽子是个便宜货,内心毫无波澜。

加一元换帽子。

你会拿一元钱和帽子比。哎呀!太值了!

这么一通操作后,这条围巾在老尼头心目中,又加了一次码。

可万万没想到,老尼头是个抠门的主儿,面对这价码牌,发起了愁。

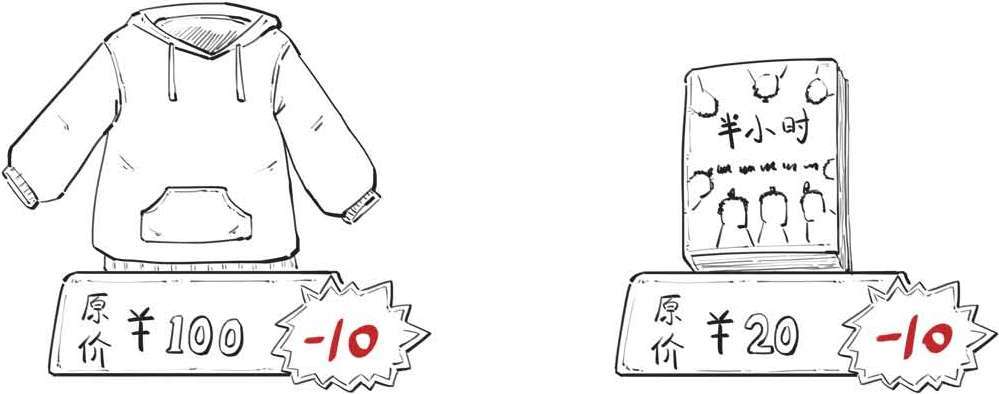

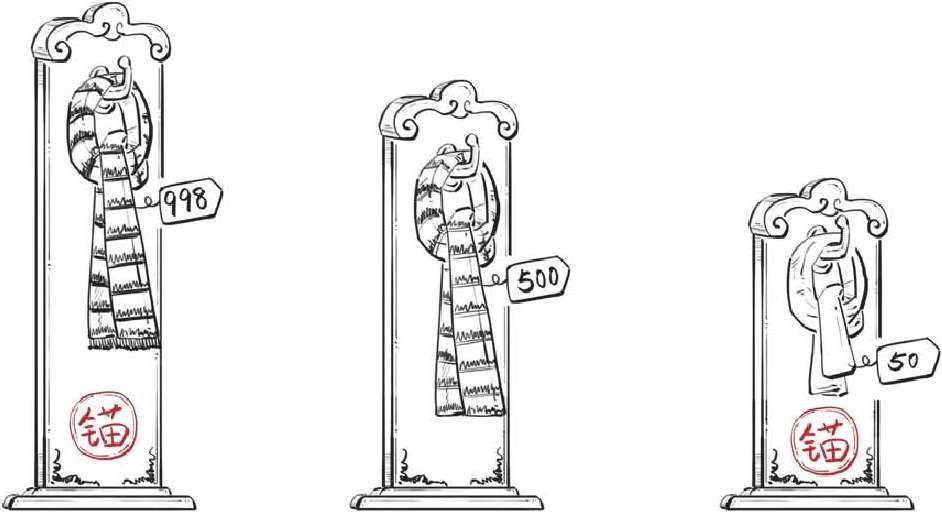

套路三: 价格锚点

一看老尼头还挺抠门,老板只好又使出一招,让他明白,500元真的不贵。

500元都舍不得,还给人一条更贵的,这是不是傻啊?

老尼头一比较,顿时觉得500元那条还挺实惠。

发现没?998那条根本就不是拿来卖的,

就是用来让你比的!

通过和价格锚点对比,一些商品会卖得更好。

当然,低价品也可以作为锚点。

大家购物时,会先找差不多的货比一比,一般不会选高价和低价,而是选中间价。

这就是托奥斯基的“价格锚点”理论。

眼看就要掏钱买了,但老尼头不仅抠门,还是个处女座!

套路四: 损失规避

老板看出了他的顾虑,反手使出一个绝招——

问题来了,很多商家包退包换,他们不怕吃亏吗?

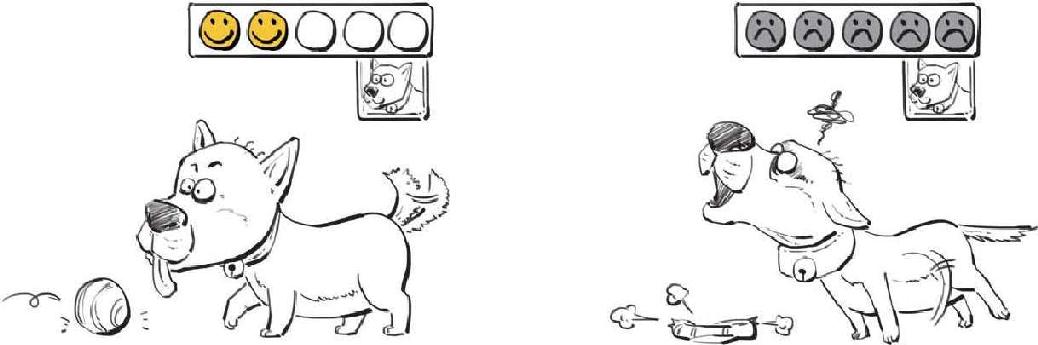

从心理上讲,我们得到一件东西会开心,失去会难过,这种难过是开心的很多倍。

这就是特沃斯基和卡尼曼的“损失规避”理论。简单来说就是比起得到,大家更怕失去。

所以就算是一件好东西,一旦发现会给自己带来损失,很多人就宁愿不要。

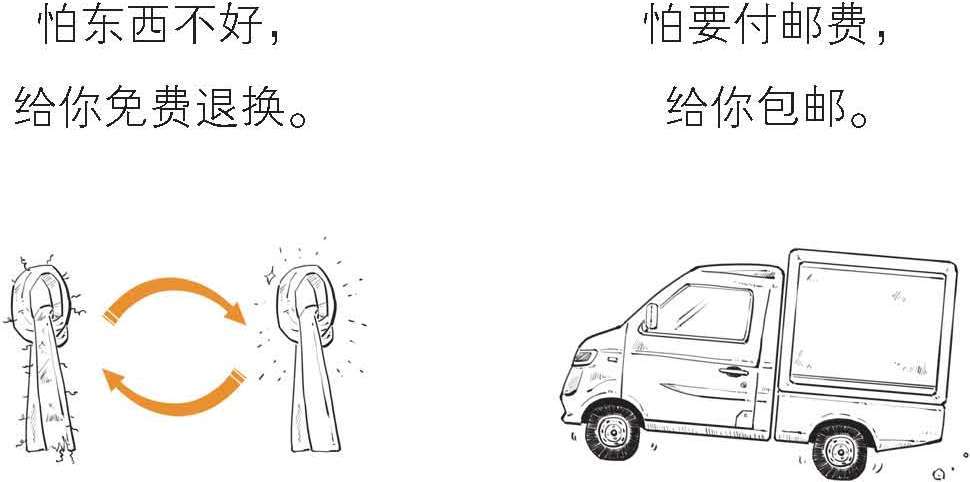

但商家可是人精,他们见招拆招:

这下你总该买了吧!

只要商品没毛病,实际上很少有人退货,而且邮费也可能包含在价格中,所以商家是不吃亏的。关键是这招一出,东西就卖出去了。

老尼头终于买下了心仪的围巾,春心开始荡漾,心思活络起来……

套路五: 沉没成本

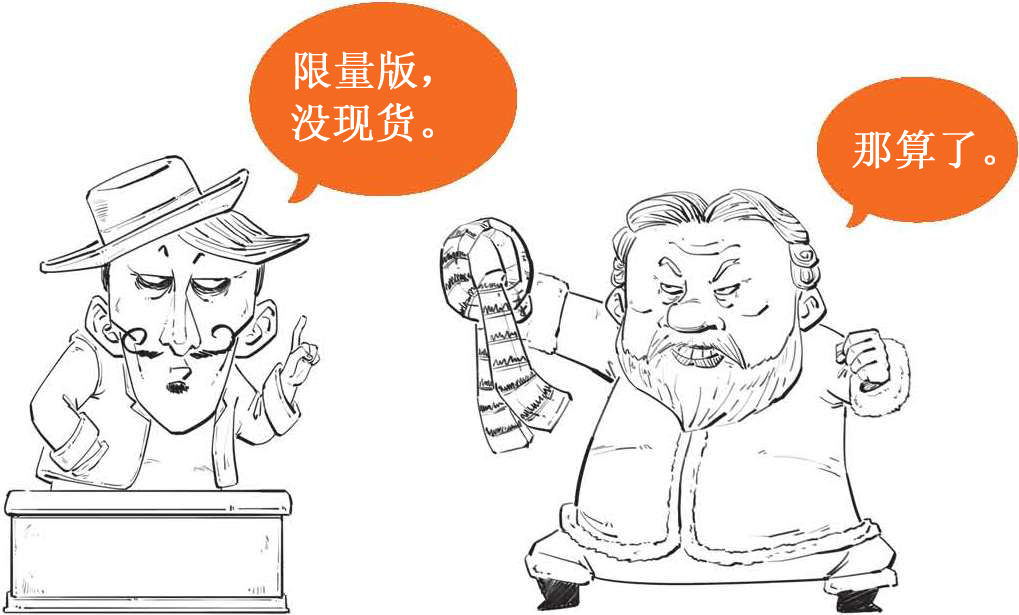

广撒网,才容易成功嘛!于是,老尼头想多买几条,可谁知——

问题来了,没现货,生意是不是就不做了?

当然不可能!

交个订金就好使了?不怕退货吗?

事实上,交了订金后,退货的概率会大大降低。

因为人作决定的时候,总会惦记自己付出了多少,这些付出的、不可回收的东西,就叫沉没成本。

比如订金。

简单说就是,付出得越多,就越不想放手。

就这样,老尼头被继续忽悠着,该买的买了,不该买的也买了……

终于穷成了狗

很快,广场上只剩下他一个单身老人,被孩子们亲切地称作:

好了,关于消费心理学,咱们就先聊到这儿。