9 级恐怖袭击很可能会发生

如果“9·11”恐怖袭击事件相当于 8 级大地震。那更严重的袭击是否相当于 9 级大地震呢?克拉塞特的方法让我们有理由相信更严重的恐怖袭击是有可能发生的,将导致数万人甚至数十万人的死亡。这种袭击令人厌恶,但其方式却很容易让人识别,很有可能包含破坏力极强的武器,尤其是核武器。

幸运的是,全球还未发生过大型核战争。1945 年,美国投放在日本广岛和长崎的原子弹造成 20 万人丧生。有人估算,若在纽约主要港口引爆一枚同等威力的原子弹,大约会夺去 25 万人的生命。自 1945 年后,核技术一直在改进。若用更加大型、更加现代的核武器袭击曼哈顿市中心,将导致约 100 万纽约市民丧命,并摧毁价值上千亿美元的房产。若同时对纽约、华盛顿、芝加哥和洛杉矶发动恐怖袭击,会杀死约 400 万美国人,这与奥萨马·本·拉登的既定目标是一致的。

这些估算大体上反映出最严重的灾难的后果,比“9·11”恐怖袭击事件严重百倍,其发生的概率已成为美国国家安全部门激烈争论的焦点。

关于这类灾难,来自哈佛大学的政治科学教授格雷厄姆·阿利森,给出了一个较为悲观的预测。阿利森曾服务于美国总统里根和克林顿的行政团队,他所著的有关古巴导弹危机的著作和论文被其他学者引用了上千次。所以,当阿利森想要表达观点时,他的同行总会洗耳恭听。

2004 年,阿利森得出一个惊人又悲观的预测:“未来 10 年美国会受到核武器的威胁,这一点不是没有可能,而是很有可能,”阿利森在书中如是说道。阿利森是这样描述他的预测的,他假设我们仍处于“现在这个世界”,存在一些危险的恐怖组织,各地都存在劣质的核材料,而美国政策决策者却忽略了这一问题。

如今,“9·11”恐怖袭击事件已经过去 10 多年了。但 2010 年我和阿利森交谈时,他再次重申他觉察到的恐怖袭击的严重程度。事实上,阿利森很认真地在思考这个问题。在与时代广场一个街区之隔的《纽约时报》报社,我在自己的办公室给阿利森打了一个电话,他告诉我说,当他身处时代广场时,总会有点小紧张,他不确定自己是否愿意每天去时代广场附近上班。

阿利森关于概率的评估,并不是来自某个统计模型。相反,这一结论的“依据正是他下赌注时的基本准则”。为什么阿利森觉得风险这么高?“这个过程就像仿版的老夏洛克·福尔摩斯对犯罪动机、手段和机会的分析一样。”阿利森如是说。

对阿利森而言,恐怖分子的动机是很容易识别的。奥萨马·本·拉登曾说过,他想要谋杀 400 万名美国人,并且只有借助核武器才能实现这一目标。阿利森称“基地”组织的运转为“盛大的表演”,这些表演就是那些偶然发生却骇人听闻的袭击,会夺去数百名无辜平民的生命。美国中央情报局已经捕捉到信号,表明“基地”组织在“9·11”恐怖袭击事件之前就曾谈论过“美国版广岛”。

阿利森所说的机会,是指恐怖组织向美国境内走私武器的能力。阿利森认为恐怖组织肯定干过武器走私的勾当。阿利森问我:“犯罪分子每天是如何进入美国各大城市的?”美国有超过 3 700 个港口,每年接纳的货物集装箱有 600 多万个,但海关工作人员实际检查过的集装箱只占其中的 2%。“说来也许你都不信,这些人总能把武器藏在一捆大麻中蒙混过关。”阿利森半开玩笑地说。

于是,阿利森主要关注恐怖分子的手段,即恐怖组织获得核武器的能力。如果我们想降低核武器版“9·11”恐怖袭击事件发生的概率,就得对恐怖分子的手段实施有效控制。

许多专家认为,目前全世界约有 20 000 个核弹头,比 19 世纪 80 年代顶峰时期的 65 000 个少了很多。从理论上讲,核武器的威胁来自目前拥有核武器的 9 个国家——甚至美国历史上也曾发生过 11 件核武器追踪记录丢失的案例——其他国家可能正在发展核武器。但是,阿利森的忧虑主要源于两个拥有核武器的国家:俄罗斯和巴基斯坦。

阿利森认为,来自俄罗斯的威胁已有所降低,部分原因在于一些计划的成功实现,比如参议员萨姆·纳恩和理查德·鲁格发起的项目有效抑制了俄罗斯的核武器数量。俄罗斯本国的核武器数量从 1985 年顶峰时的 30 000 件减少到目前的 11 000 件。

俄罗斯的威胁已经减弱,但是巴基斯坦的威胁却增强了,甚至是急剧增强。“如果你绘制一幅有关大规模杀伤性武器和恐怖主义的分布地图,那所有路径都会贯穿巴基斯坦。”阿利森描述道。

当然也有人反对阿利森的观点,迈克尔·李维就是其中之一,他在纽约市外交关系协会工作,我曾去他的办公室采访过他。像亚伦·克劳塞特一样,李维也有着古怪的背景:在普林斯顿大学研究过理论物理学,曾担任深受美国观众喜爱的电视剧《24 小时》的技术顾问,该剧描绘了一群恐怖分子试图在洛杉矶使用核武器的故事。

李维认为恐怖袭击确实有可能发生。“初到此地时,我做的第一件事就是在地图中圈出中央车站,看看如果一包 1 000 吨的炸药在中央车站被引爆,是否会影响到我的公寓。”但是,李维认为阿利森的预测结果太过悲观,对其假设中的许多前提条件也提出过质疑。

首先,李维认为阿利森关于恐怖分子动机的想法太过想当然。李维的意思不是否认“基地”组织有炸毁曼哈顿的企图。其实,无论是恐怖组织还是个别恐怖分子,他们都有各种各样的动机,只是根本没有努力去实施这些动机,因为他们怀疑自己没有足够的执行能力。在李维眼中,恐怖组织非常重视其阴谋得逞的概率。一次失败的尝试可能会暴露整个组织,引来美国及其他国家更密切的侦察;一次失败的袭击还会让该组织失信于现有成员和潜在的新晋成员。恐怖组织的根基是非常脆弱的,其状况就如同一家新开的餐厅一样,90%的新餐厅在开业第一年都折了本。另外,恐怖组织的招募信息在很大程度上是通过说服其成员相信该组织能让他们得到回报。尤其是“基地”组织,它发动的各类袭击成功率都很高,包括“9·11”恐怖袭击事件,也许这便解释了其长期存在的原因。可当某个恐怖组织实现回报的能力遭到质疑时,组织成员可能就会另投新主。

核打击很复杂,也很难实现。但这不代表恐怖组织骨子里反对复杂的计划,“9·11”恐怖袭击事件就足足准备了 5 年。但是,计划越复杂,所需的合作就越多,参与者也更多,他们每人都背负着巨大的风险,可能会被反恐部门侦察到,可能会叛变组织。另外,核武器袭击还需要许多高度专业化的技术知识,远比“9·11”恐怖袭击事件中那 4 个恐怖分子学开波音 767 飞机复杂得多。核物理学家数量本来就不多,那些能被恐怖组织信任的科学家更是少之又少。“如果他们发现某人拥有本科工程学位,就会让他负责一个核研究团队的工作,但我认为这种做法未见得能有什么结果。”李维说道。

最后,恐怖袭击的目标不一定就是杀更多的人,而是通过震慑手段令人改变其行为。核打击的确会夺走更多人的生命,十分可怕,但不一定就比“9·11”恐怖袭击事件可怕百倍、千倍。核打击这种手段成功概率低,这样的手段不会成为恐怖分子的主要选择。

而美国国家安全部门的其他人像拉姆斯菲尔德一样,更担心生物袭击。生物袭击对专业知识和技能的要求比核武器略低,造成的恐惧情绪却会无声地蔓延开来。人们较少遭受这类袭击。这些生物病毒具有传染性,比如重新传播天花病毒,这会使人们的恐惧心理持续几周或几个月,学校商店纷纷关门,医院实施隔离,出入境戒严。“9·11”恐怖袭击事件发生几天后,纽约市就逐渐恢复了秩序,而生物袭击过后基本上不会这么快就重新步入正轨。

拉姆斯菲尔德说:“生物武器与核武器不同。当然这种武器也会令我们敬而远之。生物武器具有传染性,还会代代相传,改变基因。人们对生物武器的恐惧与他们对核武器和化学武器的恐惧完全不同。”

生物武器造成的死亡人数难以预测,就像所有传染病的传播情况在其爆发之前很难预测一样,而最糟的情况无疑是非常可怕的。2001 年一次名为“黑暗冬季”的模拟演习设想有 300 万美国人感染天花病毒,其中 100 万人可能死亡,恐怖分子只要同时在俄克拉荷马城、费城和亚特兰大的购物中心投放病毒,就能成功造成上述恐慌。

克劳塞特认为 9 级恐怖袭击可能会发生,但袭击的方式是不可知的,只是提出了一种可能的方式。例如,根据 1979~2009 年期间所有袭击造成的死亡人数来判断,依据类似克劳塞特的预测模型,就能推断出未来 10 年北约国家遭遇至少造成一万人死亡的恐怖袭击的概率约为 10%,造成 10 万人死亡的概率为 3%,造成 100 多万或更多人死亡的概率为 0.6%。

我们需要对这些预测结果进行慎重处理。现实中存在大量的不确定性,对极端严重的恐怖袭击发生的概率进行预测时尤其如此,技术版本不同,产生的结果也不尽相同。

恐怖主义和地震之间还可以进行另外一项有益的对比。古登堡–里克特定律认为,从长期来看,地震级别每增加一级,其发生频率就会降低 10 倍,而释放的能量则呈指数增长,约增加 32 倍。6 级地震释放的能量是 5 级地震的 32 倍,7 级地震释放的能量是 5 级地震的近 1 000 倍。

由此可见,地震级别增加一级,其释放能量的增速要比其发生频率高很多。假设发生 10 次震级为 6 级的地震才会发生一次 7 级地震,而这一次 7 级地震的危害就相当于 10 次 6 级地震的总危害。确实,低发的地震释放的地质能量会引发板块的一次大运动。1906~2005 年发生了 3 场大地震——1960 年智力大地震、1964 年阿拉斯加大地震和 2004 年苏门答腊岛大地震——它们的威力相当于这 100 年间全世界所有地震所释放的能量总和的一半。所以,地质学家和应急预案规划者主要担忧大地震的发生。当然,小级别地震若发生在错误的时间和错误的地方,也会引起巨大损失(如 2010 年海地 7 级大地震),但大级别地震仍是我们必须担忧的对象,尽管它们发生的频率很低。

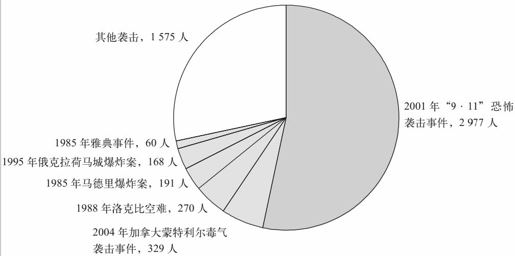

再来看恐怖袭击。仅“9·11”恐怖袭击事件就夺去了 2 977 条生命——这还不包括恐怖分子的死亡人数在内——这比 30 年内(1979~2009 年)其他北约国家死于恐怖袭击的总人数还多(图 13–7)。而一次核打击或是生物袭击引发的死亡数,又会大大超过“9·11”恐怖袭击事件。

所以说,即使李维的观点是对的,即这些袭击发生的概率极低,但它们的危害却是无穷的。幂律法则估测造成百万人死亡的恐怖袭击——比如在时代广场引爆一枚原子弹——发生的年均概率只有 1/1 600。但这个比例可以这么看,每 1 600 年会死 100 万人,即每年死亡 625 人,这个数字远远大于北约国家自 1979 年以来平均每年死于恐怖袭击的人数——180 人。提及恐怖主义,我们既要大胆评估严重袭击发生的概率,也要大胆构想如何降低风险。因此,那些指向严重袭击的信号应该被放到更重要的战略位置上。

图 13-7 1979-2009 年北约各国恐怖袭击造成的死亡人数

关注大级别袭击的数学论据,在一定程度上减轻了国家安全工作者的日常工作。1982 年,社会科学家詹姆斯·Q·威尔逊和乔治·L·凯林引入了遏制犯罪的破窗理论,即通过集中处理轻度犯罪,比如破坏公物或轻度贩卖毒品罪,警方能有效树立法制风气,从而遏制更严重的犯罪。证明该理论的优点的论据相当复杂。

破窗理论受到美国警方的热烈欢迎,从洛杉矶到纽约的警察都接受了这一理论,因为该理论降低了警方的工作难度,并且为他们提供了更容易达成的目标。抓捕一个 16 岁的少年吸毒犯要比破获一起汽车盗窃案或是阻止一场谋杀容易得多。人人都喜欢居住在更干净、更安全的社区。但是,破窗理论到底是否只是粉饰门面,这一点还不明确。

与破窗理论类似的是被公共安全专家布鲁斯·施奈尔称为“安检表演”的安全措施,后者看上去很厉害,但实际的反恐效果并不大。商用航线所要求的复杂琐碎的安全措施正属于此类情况。但这绝不意味着我们就完全不需要担忧机场的安全了,机场一直都是众多恐怖袭击的目标,而且恐怖主义也不乏一些盲目的模仿者——有些撞机事件和恐怖主义完全无关。在 21 世纪最初的 10 年,每 2 500 万名乘客中只有一名死于美国商业航班上。就算每年飞行 20 次,死亡的概率也只比被闪电劈到的概率大一倍而已。

为什么恐怖分子不去炸购物中心?

前文中提到的那些琐碎的安全措施多半是为了阻止愚蠢的恐怖分子,当然确实存在少数这样的恐怖分子。一个聪明的恐怖分子或许能凭借智慧逃过这些措施,或许他会将注意力转移到更脆弱的袭击目标上,比如公交车或火车。事实上,他只要把目标锁定在检票口就行,那儿人很多,安保却不到位。恐怖分子早就注意到这一点了:2011 年,莫斯科多莫杰多沃机场国际航班到港旅客区发生了一场自杀式爆炸袭击,造成 35 人死亡。

其实,除了交通系统之外,安保措施薄弱的地方还有很多。但是为什么恐怖分子不去炸购物中心呢?

之所以没有发生那么多恐怖袭击,其中一个原因也许是没有那么多恐怖分子。要清点恐怖分子的人数是相当困难的,但是有一个常被援引的估值:“基地”组织人数最多时也只有 500~1 000 人,其中包括一些随从和狂热追随者,还包括参与组织各项非暴力功能运转的成员,例如在“基地”组织中,一些胆小的家伙就得负责在该组织的网络瘫痪时对其进行重新修复。来自卡内基梅隆大学的凯思林·卡莉以叛乱组织的社交网络为研究对象。她告诉我,极端分子里只有 1%的人真的很极端。确实,去做本·拉登的信息技术顾问促进“全球圣战运动”,要比当人体炸弹冲入人群炸毁自己容易得多。

然而,在提出这类问题时,我们还是得十分认真,因为我们可能又会将不熟悉的事误认为是不可能发生的事。“恐怖分子为什么不去炸毁购物中心”这个疑问在以色列人看来荒谬无比,因为那里经常发生购物中心被袭事件。

众多批评指向克劳塞特的幂律法则,其中之一便是:与地震不同,恐怖主义是可以通过人为干预被制止的。

克劳塞特的研究表明,幂律法则并非与恐怖主义势力和反恐力量之间的较量没有关联,而是很可能因其而起。也许恐怖主义和社会之间存在着某种权衡,一种自由和安全之间的平衡,虽然这种平衡状态会随着时空的变化而变化,但它确实是存在的。如果想生活在一个自由的社会,不管我们是否愿意承认,都必须接受一定的恐怖主义风险。

拉姆斯菲尔德告诉我:“恐怖主义此消彼长。或许我们是最容易受恐怖主义攻击的群体。我们都是自由的人,因为这就是我们的本性。我们期望每天都能够过自由的日子,早晨起床出门送孩子上学时不用四下查看,唯恐被杀或被炸。但如果你总是提心吊胆,一改自由公民的行为举止,那就正中恐怖分子的下怀了。”

尽管以色列比美国更容易成为恐怖分子的袭击目标,但是以色列人并没有活在对恐怖主义的恐惧之中。2012 年一份对以色列犹太人的调查表明,只有 16%的人认为恐怖主义是最可怕的事,而更多的人称他们对以色列的教育体系最为担忧。

没有一个以色列政治家会直接宣称自己能够容忍小规模的恐怖袭击,但是这个国家的确能够容忍这一点。之所以容忍是因为该国的特殊国情——这里的每个人对恐惧都已经麻木了,这正合恐怖分子之意。以色列国家安全战略中的关键元素,就是如何在袭击之后恢复人们的生活秩序。比如,警察通常都会在 4 个小时之内清理现场,让每个人继续做自己的事。小规模的恐怖袭击在以色列被视为普通犯罪,不算恐怖威胁。

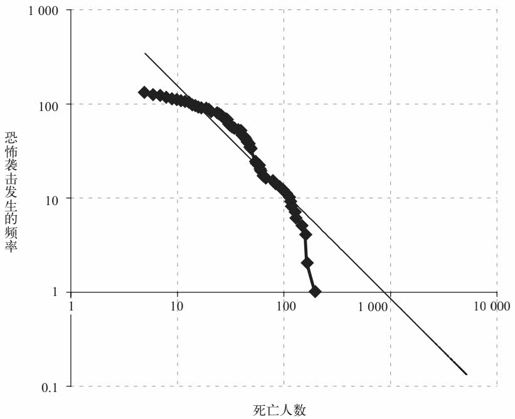

以色列真正不能容忍的是潜在的大级别恐怖袭击(比如,邻国对其进行大规模杀伤性武器袭击)。有证据表明,以色列的反恐方法卓有成效:以色列是唯一能让克劳塞特的曲线变弯的国家。如果用幂律分布的方法绘制出以色列死于恐怖袭击的人数(图 13–8),你会发现,实际发生的大规模恐怖袭击的次数明显比幂律法则预测的少,自 1979 年以来就没有发生过造成超过 200 人死亡的恐怖袭击。以色列恐怖袭击幂律分布图很好地证明了它在国家安全战略上的选择是卓有成效的。

图 13-8 1979-2009 年以色列发生的恐怖袭击的频率与死亡人数

如何辨识恐怖袭击的信号?

不管我们的战略选择是什么,也不管在安全和自由之间如何做权衡,我们都要从寻找信号开始。好的情报机构是反恐的第一道防线。

美国发动伊拉克战争的既定目标之一,是阻止伊拉克继续发展大规模杀伤性武器。当然,那里实际上并没有大规模杀伤性武器。关于进军伊拉克这一决议的几份独立分析认为,情报机构并非迫于小布什政府的压力才提供了错误信息,而是当时包括中央情报局在内的这类机构都达成共识,认为伊拉克正在积极开展大规模杀伤性武器计划,而且这些机构以几种重要的方式将这些情报误传给美国民众。

尽管这种观点有可取之处,但小布什政府告诉了公众什么、他们自己相信了什么、他们从情报官员那里知道了什么,我不确定这三者间是否能有这么大的区别。同其他类型的预测一样,在该领域的信号分析中,从错综复杂的数据中很容易看到你想要的数据。而当我们过于想要发动一场战争时,不可靠的信号来源也会被解读成可靠的,例如伊拉克战争发生前,伊拉克工程师拉菲德·阿尔贾纳比——代号“曲线球”——为了推翻伊拉克独裁者萨达姆·侯赛因,谎称自己过去服务的种子工厂是一座制造生化武器的秘密工厂,随后他承认自己编造了这一个虚假信息。

在本书提到的国际象棋中,人类往往只关注一种或两种可能的走法而置其他更好的走法于不顾。而电脑就很少犯这种错误,因为它能对所有可能的走法进行检验,并能在几秒钟内识别出诸如鲍比·菲舍尔、加里·卡斯帕罗夫等高手用过的绝招。但电脑对每步棋的评估也不会都同样深入,它的权衡方式与人类有所不同。电脑善于广撒网,而不是寻找一个完美的解决方法。

若我们总期盼世界只包括可能和不可能两个组成部分,且两者间界限鲜明,那我们在预测时就会过于自信或受未知的未知限制。既然不善于预测,那我们就应该进行对冲预测,而不是如菲利普·泰洛克口中的“刺猬”一样,死守单一的假设。

也许只有国家安全领域需要验证这么多反恐技巧。正如布鲁斯·施奈尔所言,安全问题的核心就是,各类连接中最薄弱的环节定义了我们的任务。如果你家前门是用钛镀的,还配备了武装警卫和一大群公牛,但你家还有一扇侧门,无论哪个小毛贼都能轻易从这里进入,那再好的前门也只是摆设而已。这些威胁是非对称的:当日本舰队鱼贯进入美军的防御盲点,发现美军大部分军火库都处在同一位置且极易被攻击的时候,即使用上美国海军在太平洋的全部力量也于事无补。这就是为什么在“珍珠港事件”、“9·11”恐怖袭击事件上我们产生了认知分歧。而其实敌人打击的目标是可预测的,即我们最不希望被打击的地方。

本书中,我推荐的一些思维方式有益于国家安全分析。比如,完全没把握做出某一决定时,贝叶斯定理的概率式思考方法也许更合适些,该思考方法鼓励我们同时提出许多不同的假设并考虑其发生的概率,当遇到与其有关的新信息时,还需要时常更新你的预测。

在“9·11”恐怖袭击事件发生之前我们差点就识破“基地”组织的阴谋了。当时美国逮捕了扎卡里亚斯·穆萨维,这个伊斯兰极端分子对驾驶波音 747 飞机异常感兴趣。如何证明他的清白呢?或许他过去曾是一个有钱有闲的飞行爱好者。但如果我们为“恐怖分子可能劫持飞机,冲撞大楼”这个假设设定一个先验概率,即便概率很低,一旦发现相关情报,对此类恐怖袭击发生概率的评估值就应该大大提高。事实却正好相反,我们压根儿就没考虑过这一假设的存在,认为它对我们来说是一个未知的未知。正如“9·11”恐怖袭击事件委员会总结的那样,“整个系统都无法理解这一信息的潜在含义”,因此穆萨维的被捕未能帮助美国瓦解“基地”组织的袭击计划。

但这不是说我们的情报机构就一事无成。如果说“9·11”恐怖袭击事件侦察失败必须要遭到谴责,那么小布什政府和奥巴马政府则该受到赞颂,因为自“9·11”恐怖袭击事件之后再无袭击发生——在 11 年前,我肯定不会做出这样的预测。情报分析家如同棒球裁判一样,犯错时常被谴责,表现出色时却无人喝彩。我并不认为情报领域的失败预测是一个天大的失败,如同我在本书中所列的其他失败案例一样糟糕;考虑到该领域预测时面临的挑战,这样的预测已经算是比较成功了。

然而,正如“9·11”恐怖袭击事件委员会推测的那样,我们之所以无法成功预测恐怖袭击,最大的原因在于我们缺乏想象力。预测时,我们需要在好奇和怀疑之间寻求平衡。这两者是可以相互协调与融合的。我们越是渴望检验自己的假设,就越愿意承认我们关于世界的知识存在很多不确定,越愿意承认不可能做出完美的预测,越不会陷入失败的恐慌中,也会有更多的自由让思维驰骋。对自己不了解的事物作进一步的了解,我们也许就能做出更多准确的预测。