六、量子力学前传

到了19世纪末,科学家普遍认为,物理学的大厦已经基本完工,咱们称它为经典物理。

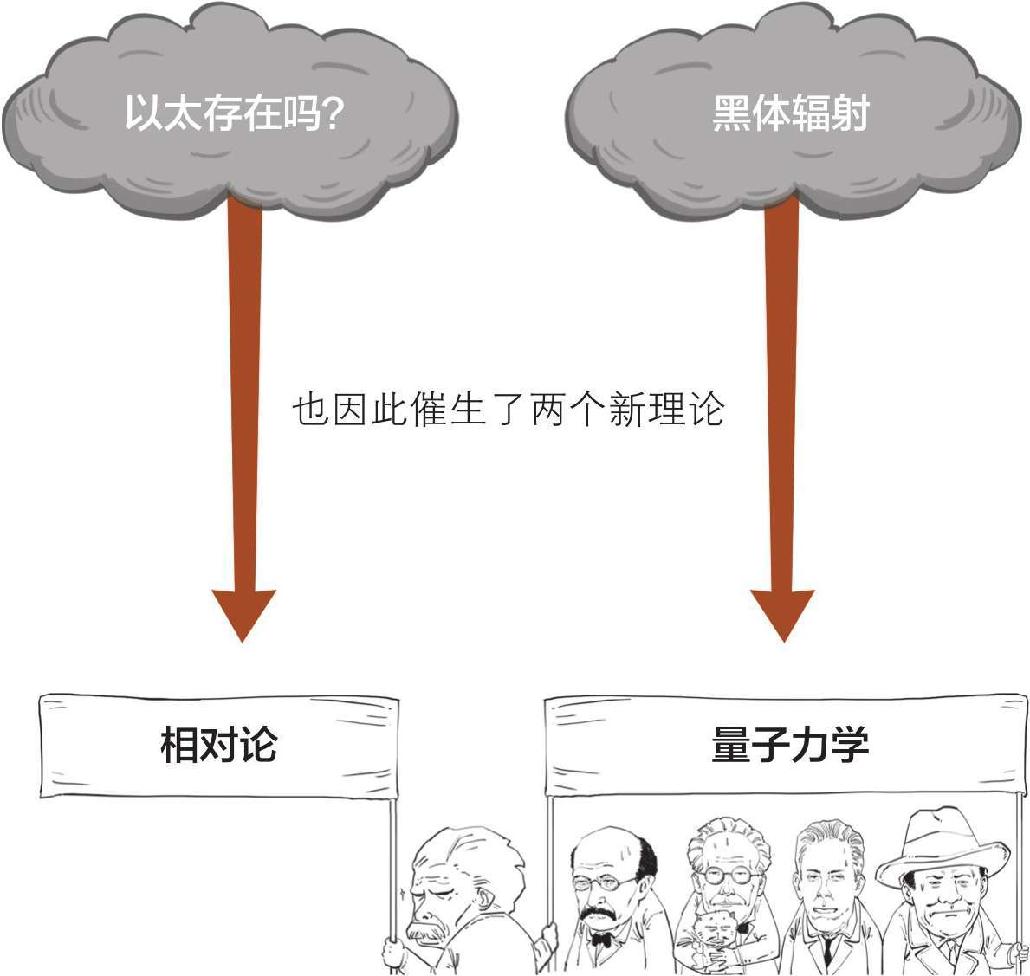

虽然这套理论看上去无懈可击,可在它的上空,还飘着两朵没法解释的乌云。

如果说经典物理是名门正派,那么相对论和量子力学,在当时更像是旁门左道。

前两章咱们已经被相对论虐完了脑细胞,接下来的两章,咱们来聊一聊另一个“魔教”——量子力学。

量子力学的出现,和许多江湖门派的成立一样,看似悄无声息,实则刀光剑影,充满了混战和统一。

纷争的源头,要追溯到一个古老的问题——

光的本质是什么?

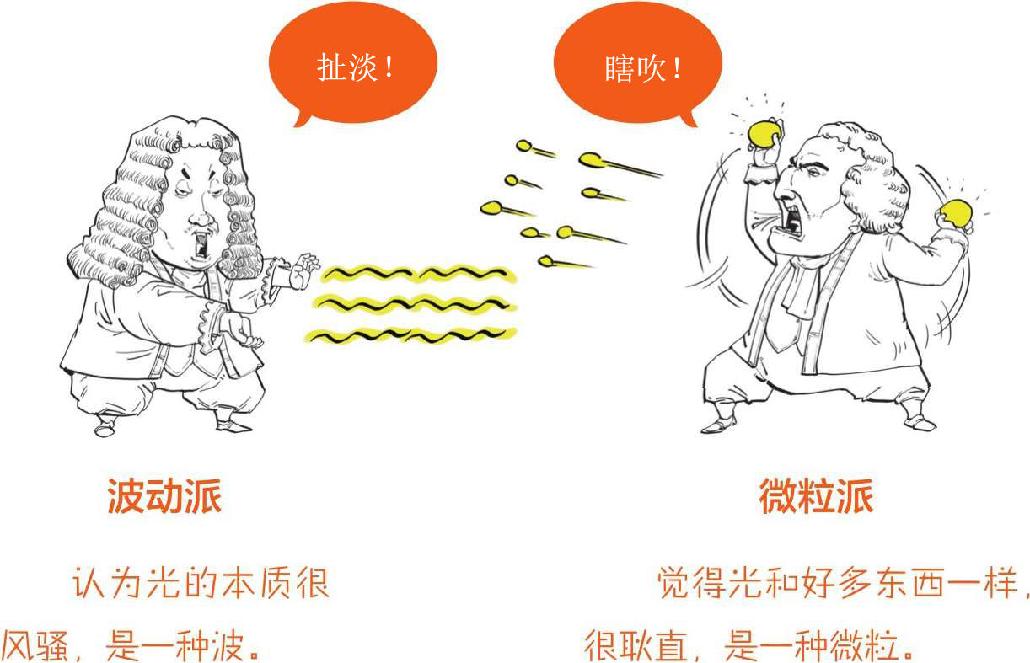

几百年来,关于这个问题的答案,有两个主流的看法,因此产生了两个水火不容的门派——

两个门派的战斗过程跌宕起伏,有碾压有逆袭有反转。

简单说起来可以分为三个阶段。

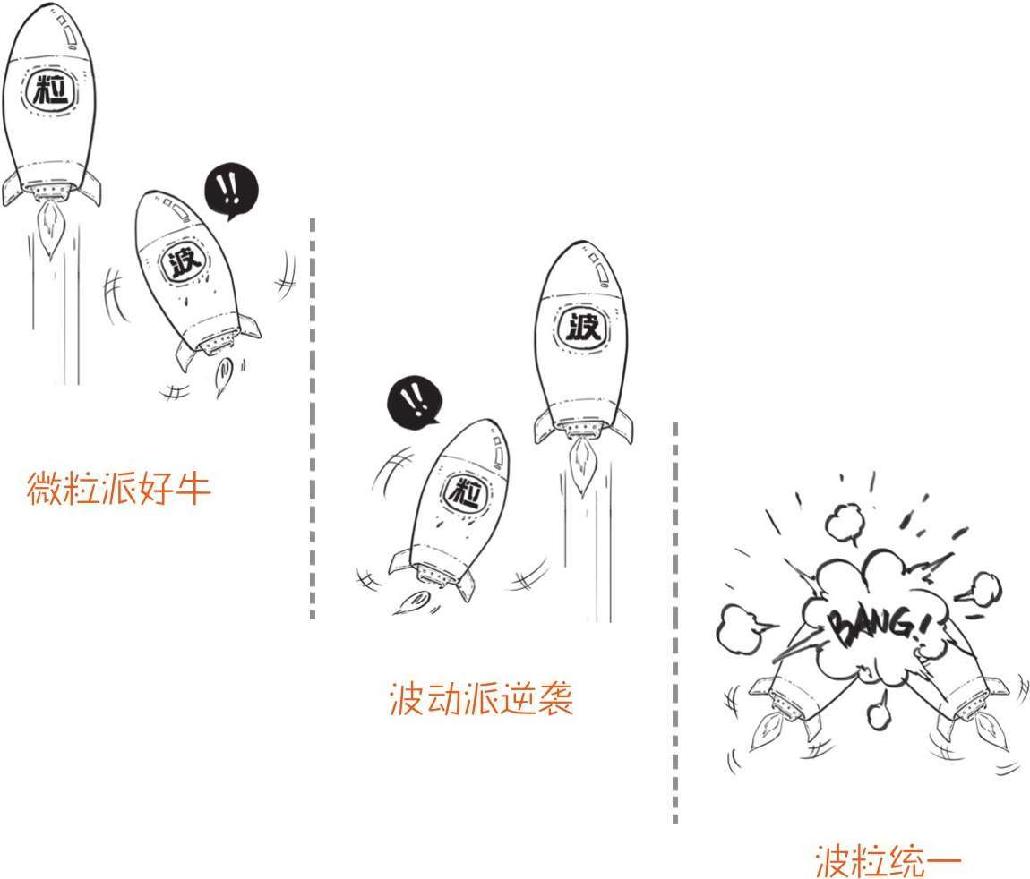

第一阶段:微粒派好牛

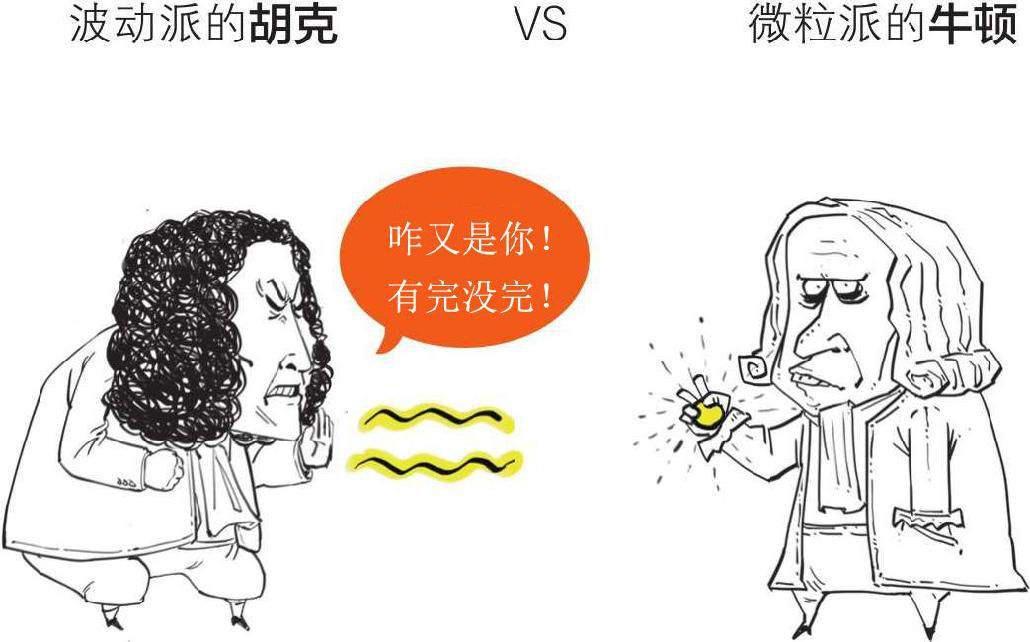

波动派和微粒派互相抬杠好多年,一开始谁都没说服谁,直到一对死对头的出现,才暂时分出了个高低。

他们就是结下了万年梁子的:

如果说胡克站队,是出于纯粹地科学推测;

那么牛顿的站队,则出于纯粹地恶心胡克。

这本是一场势均力敌的对抗,可是后来牛顿站到物理江湖的顶点,成为一方霸主。

他背后的微粒派也跟着沾了光,波动派也就此被按在地上摩擦了一百年。

据说,牛顿甚至特意在胡克去世后写了本畅销书,来宣传自己的光学研究成果。

此时的波动派群龙无首,一个能打的都没有,这就导致他们毫无还手之力。

那微粒说真的无法撼动吗?

第二阶段:波动派逆袭

风水轮流转,一百多年后,波动派出现了一名英国的眼科医生,单枪匹马挑战权威。

这个人就是托马斯·杨。

话说杨少侠,也是个天才,两岁读书,四岁背诗,六岁刷完两遍《圣经》,十四岁精通多国语言。

原以为一代文豪就此诞生,可谁知杨少侠路子跑偏了,任性地选择转专业,开始研究起光学。

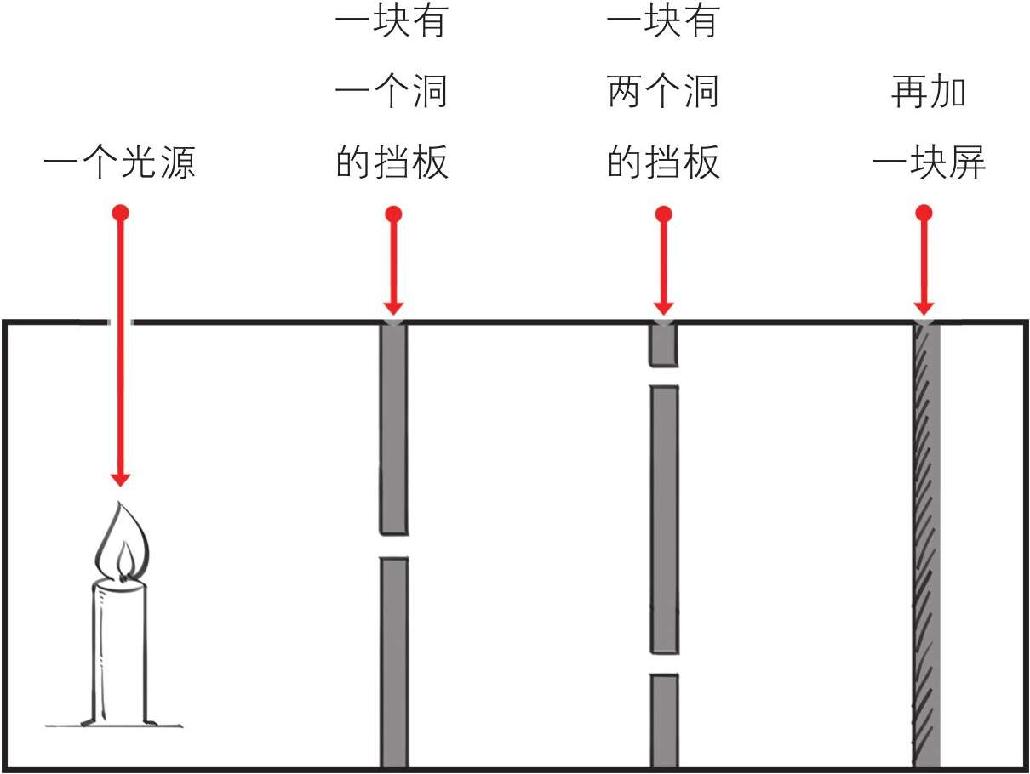

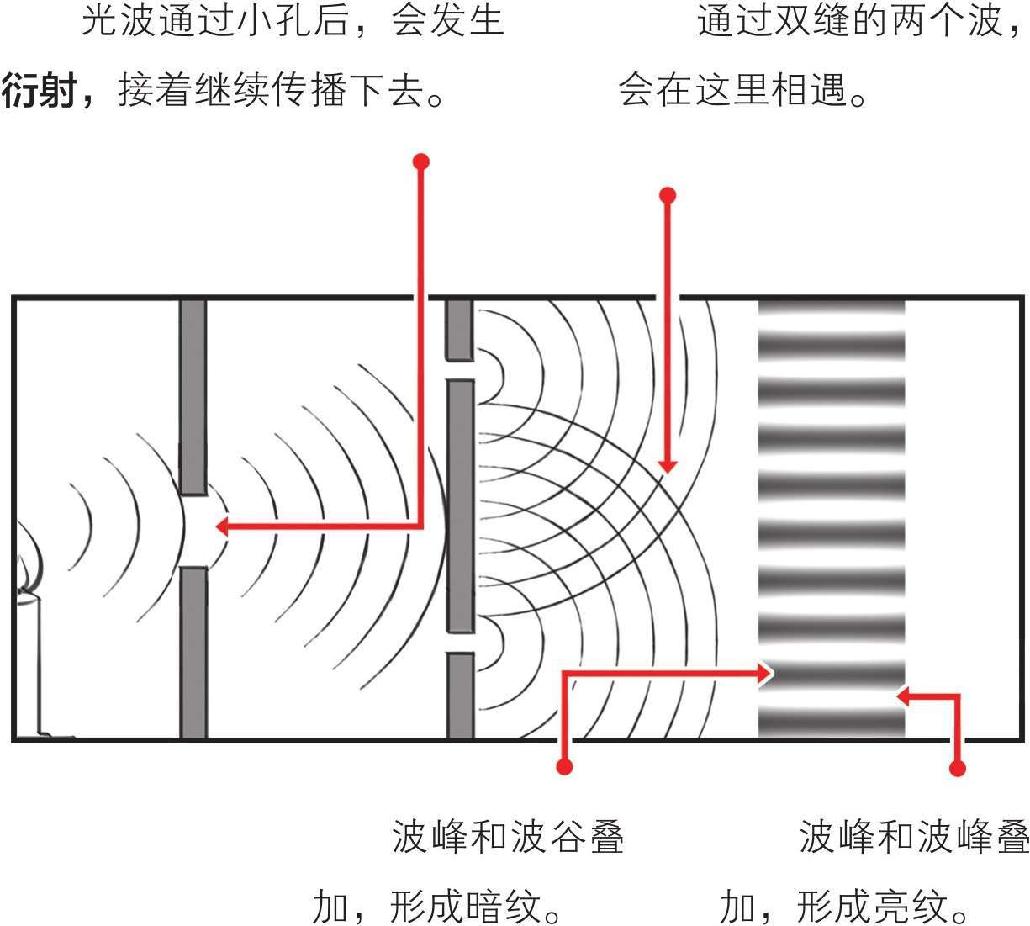

然后他随随便便做了个实验,一不小心就青史留名。这就是著名的杨氏双缝干涉实验。

实验其实很简单,只需要:

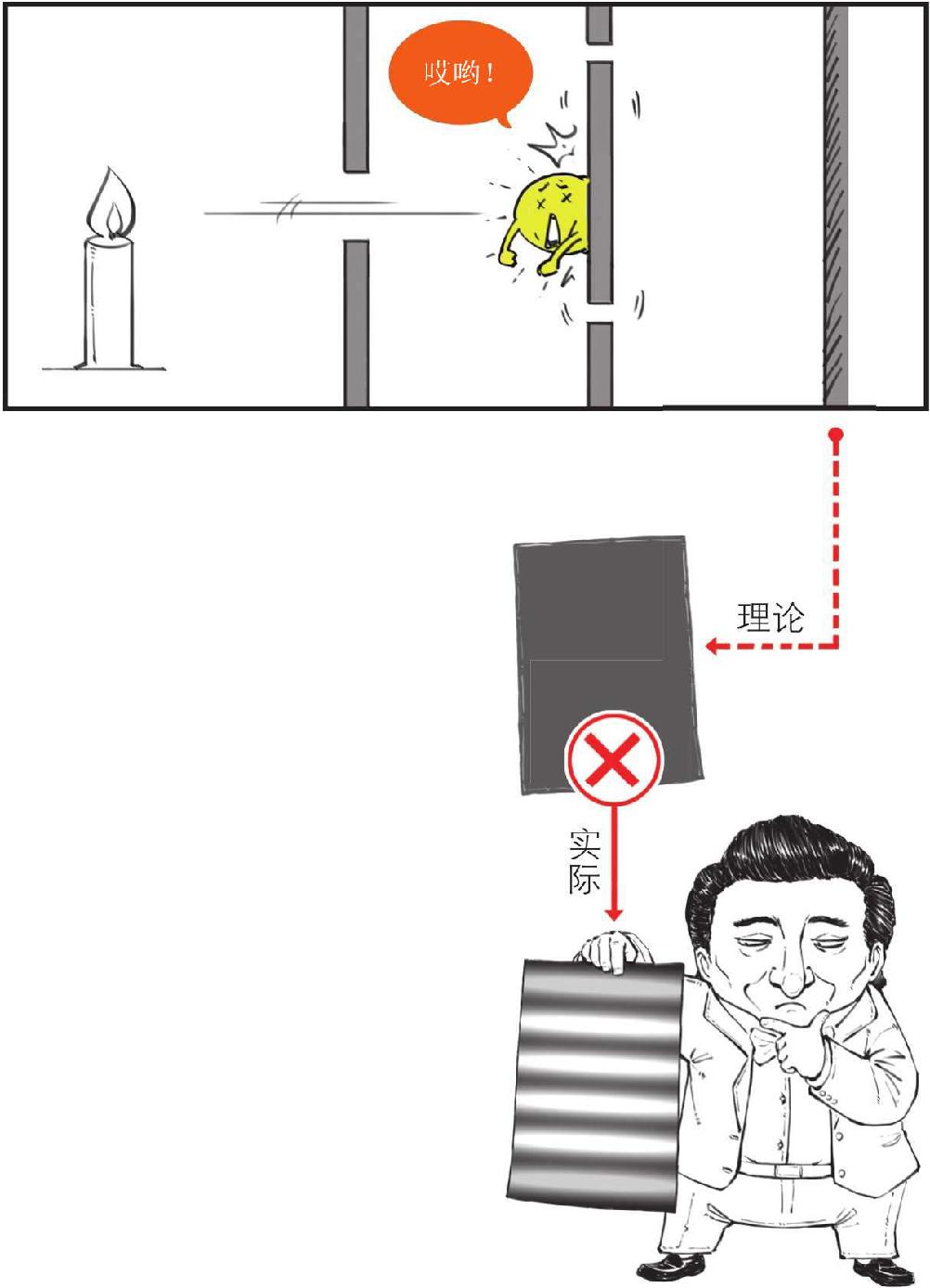

如果牛顿说得对,光真的是粒子,就算它笔直地通过了第一扇门……

也会因为自个儿太耿直,而撞上第二堵墙。

所以理论上来说,最后的屏幕上应该是一片漆黑。

可实际上呢?

最终在屏幕上出现的,却是明暗相间的条纹。

这就说明,光根本不是粒子,而是一种波!

小杨小眼一眯,不得了!这不正是支持波动派的证据吗?

果然,实验结果一出,铁证如山,打得微粒派猝不及防,波动派就此崛起。

后来大家都知道,麦克斯韦预言了光是一种电磁波,赫兹又用实验证明了这事儿,微粒派这下算是心服口服了。

是不是看上去,光是一种波这件事,已经板上钉钉、毋庸置疑了?

第三阶段:波粒统—

关于光的本质之争,并没有就此完结,托马斯·杨肯定想不到,又过了百来年,自己这个杨少侠的名头快要顶不起了。

针对波动说,有几个大爷,站出来表示不服。

这下,不仅解释了光的本质,还搞出了一个令物理学界震三震的新学说——量子论。

具体怎么一回事呢?咱们把镜头往前推一推。

话说当年,赫兹除了验证了电磁波之外,还瞄到了一个神奇的现象。

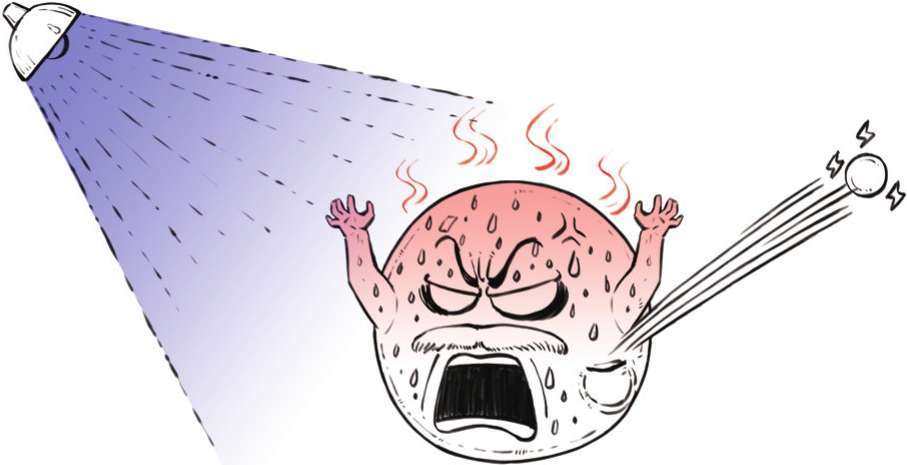

这种见光跑的现象,就是光电效应。

补充一点,准确来说,赫兹做实验的时候,还没有发现电子。他只是看到金属板被光照了以后,会带正电。

这个现象迅速霸占了头条,科学家们扎堆来凑热闹,但是大家很快发现,经典物理在这里根本说不通!

根据经典物理理论:

如果光是一种波,高能的光照在原子上,电子就会跑得飞快!

如果是低能的光,那也没关系!

波的特点,是能量连续不断。

光波会对电子产生持续性的刺激,能量可以累积,所以只要熬得久,电子就能攒够能量跑路。

可理论归理论,实验结果却不是这样!

从实验结果来看,甭管低能的光照多久,电子就像个钉子户,不跑就是不跑!

这该如何解释呢?

爱蹭热点的爱因斯坦,陷入了沉思。

正当他百思不得其解,突然大眼睛一瞟,瞟到了一个靓仔:

量子祖师爷·马克斯·普朗克

普朗克,德国人,会弹会唱会作曲,平平无奇的大帅哥。

原本靠颜值就能当个人生赢家,走向人生巅峰,可普帅很任性,偏要靠才华,死磕物理学。

在他刚准备闯荡物理江湖的时候,有一名物理老师曾劝他:

开个玩笑,其实是当时的物理学家们认为,物理界差不多被研究秃了,仅剩的几根毛也是可有可无。

可普朗克偏偏不信这个邪。

别看普帅的颜值一路跌停,人家的学术成就却是高歌猛进。

而他研究的课题,就是两朵乌云之一的——

具体啥是黑体辐射,解释起来太过复杂,混子哥就不在这里展开了,有兴趣的可以自行了解。

但咱们要记住的,是普朗克为了解释这个问题,所得出的一个冲击三观的结论。

话说在经典物理的世界观里,大家觉得能量是可以无限分割的。

可为了解释黑体辐射,普朗克做了个大胆的假设:

能量是不能无限分割的,切到最小要卡壳!

这个不可再分的最小单位,普朗克叫它能量子,也就是量子的雏形。

用这个假设,就可以完美解释黑体辐射问题。

可那个年代还是经典物理的天下,普帅的理论,无疑被看作歪门邪道,他本人都不咋信。

甚至之后的许多年,他都在努力打自己脸,试图推翻自个儿。

但他万万没想到,自己顺口一提的玩意儿,居然还挺好使,一不留神给小爱提供了光电效应的解题思路。

咱们前面提过,光电效应中遗留了一个问题:

为什么有些光波射得够久,能量累积得够多,也打不出电子呢?

看到了普帅的能量子假设,小爱灵光一闪:真相只有一个!

光可能不是波,

而是一种粒子!

哈意思呢?

打个比方,如果光是一种波,那它会对电子施加连续不断的能量,能量不断累积,电子就会移动。

可如果光是一种粒子,那它产生的能量就不是连续的,而是一份一份的!

要是光的能量不够强劲,那电子死都不会走。

而只要光的能量足够强,那就会让电子跑路!

爱因斯坦把这种一份份的光,叫作光量子,简称光子。

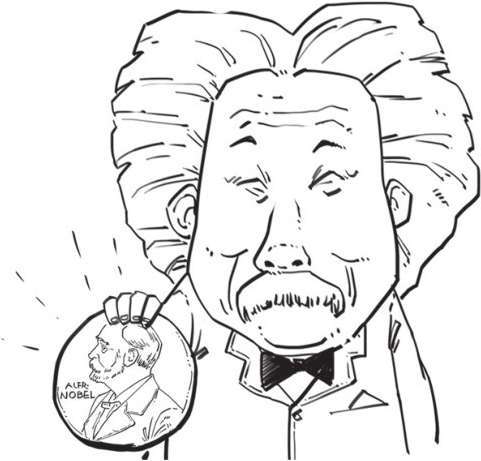

爱因斯坦的这个假设完美解释了光电效应的问题。

不久后,美国科学家密立根,完成了验证光电效应的实验,和爱因斯坦的理论完全吻合。

爱因斯坦也因此获得了1921年的诺贝尔物理学奖。

爱酱也因为将量子理论发扬光大,被咱们称为——

言归正传。按照小爱的理论,光又从连续的波,变成了不连续的粒子,这岂不是证明牛顿还是对的吗?

既然杨氏双缝干涉实验验证了光的确有波动性,而光电效应实验也验证了光的确有粒子性。

爱因斯坦提出光电效应的光量子解释,使得当时的科学家逐渐意识到光同时具有波和粒子的双重性质。

这就是传说中的:

波粒二象性。

欲知后事如何,咱们下一章再见。