47 古代有普通话吗?

现代汉语的方言差异性很大,全国有七大方言区,每区之下又有若干方言小片区。汉语方言的差异,源于古人的分片聚居和跨区域移民。经过千百年的传承与演变,形成了今天的方言格局。尽管方言差异大,好在今天有普通话,否则方言区之间的交流还真得用翻译。那古代也有通行全国的“普通话”吗?

还真有!古代的汉语标准音也称“官话”,相当于当时的普通话。但在不同的时期,官话的发音也在发生着变化。

官话至少在周朝时候就出现了。分封制下,各个诸侯国相对独立。割据状态下,各个诸侯国语言交流相对封闭,发音差距越来越大,长此以往就形成了地域性的方言。《左传》记载:“卫侯归,效夷言。”卫侯曾被吴国扣留,回国后口音就变了,居然说起了吴国的“夷言”。这说明春秋时期卫国和吴国的方言发音差距很大,一听就不一样。

诸侯国方言各异,但彼此的交流又很密切,特别是在政治上都尊奉周王室为正宗,要定期朝贡,所以大家需要一种各国都能听得懂的方言用作交际,“标准音”应运而生。到底用哪种方言作为标准音呢?这就是一个政治问题了,必须给“大哥”周王室留点面子,所以标准音只能用周王室的方言。周王室使用河南地区的“洛阳音”,洛阳话就成为了最早的普通话。

先秦时期的洛阳音,在当时被称为“雅言”,因为它的发音被认为很优雅。汉朝时,洛阳依旧是文化中心,在东汉时期还成了首都,所以洛阳音作为标准音的地位在汉代得以延续。然而,洛阳音也分很多种,就像今天的北京话,既有京片子里的“您猜怎么着”之类的市井俗音,也有《新闻联播》里“观众朋友们晚上好”的官方标准音。当时最正宗的洛阳音是洛阳太学里学生们读书的声音,被认为最文雅、最好听、最标准,得名“洛阳读书音”。

东晋十六国及南北朝时期,中国陷入数百年的大分裂状态,汉语标准音也发生了分化,形成了北方的“洛阳音”和南方的“金陵音”。受到游牧民族进入中原的影响,北方的洛阳音发生了一些变化。另外,大量中原汉人南迁,在金陵(今天的南京)建立了政权,把洛阳音也带到了南方。根据史料记载,南方的原住民听到这种北方语音后,瞬间陶醉,盛赞洛阳音“真香”,并掀起了学习热潮。南迁贵族谢安,能用标准的洛阳音读书,被称为“洛下书生咏”,当地人争相模仿。甚至连谢安因鼻炎而特有的鼻音,也都一起学了。但是,语音的影响是双向的,北来的洛阳音也受到了金陵本地吴语的影响,从而形成了一种全新的“金陵音”。今天,南京方言和江苏其他地方明显不同,更接近于普通话,这就是历史上金陵音的影响。

隋唐时期,中国再次实现统一。尽管首都在长安,但文化中心和经济中心则在洛阳,洛阳音依旧是汉语标准音,成为官话。如今去西安旅游,经常会有导游自豪地说“唐朝皇帝都讲陕西话”,一张嘴就是“额们大唐”。其实这是一个误解,唐朝的皇帝、大臣讲的其实是洛阳音,并非长安音,更不可能是今天的陕西话。唐朝的长安音又称“秦音”,当时上层社会认为其发音“很土”。武则天当政时期,有个大臣叫侯思止,他读书少且不擅长讲洛阳音。一次在朝堂之上,当他说到“猪”这个字的时候,没有按照洛阳音读“dyo”(音似“雕”),而是发出了秦音“jyu”(音似“诛”),引得满堂大臣一片哄笑。此事说明,说好普通话在当时很重要。

因此,一直到宋朝,汉语的标准音都是洛阳音,延续了两千多年。宋朝之后,北方少数民族频繁入主中原,并出现了元朝和清朝这样的全国性政权。游牧民族本不讲汉语,但成为中原大地的统治者后,他们不得不学习如何讲汉语。其发音到底“味道”如何,可以脑补今天外国人讲汉语的样子。但由于拥有政治优势,统治者所讲的“有味道的汉语”不可避免地影响着汉语的发音。此外,元明清三朝的首都都在今天的北京,洛阳在中原的“大哥地位”一落千丈,远离政治中心的洛阳音逐渐在历史中谢幕。

元明清三朝的官话是哪一种方言呢?元朝时北京称大都,当时讲幽燕地区(今天的京津冀加辽宁和内蒙古)的方言。这种方言再加上点蒙古语的味道,就形成了元朝的官话——大都音。明朝建立后,朱元璋又将官话改回金陵音。可没多久,发生了靖难之役,朱棣上台后迁都北平(后改称北京),金陵音同大都音融合,形成了明朝的北京官话。清朝建立后,满洲人入主北京,又在明朝北京官话中融入了满语和东北话的味道,融合形成了清朝的北京官话。到清朝中期,北京官话已通行全国。我们今天讲的普通话,就源于清朝的北京官话。

那么,今天的河南洛阳人讲的方言是古代的洛阳音吗?也不是,今天洛阳人所讲的北方官话,和古代的洛阳音已大不相同。有的学者认为,今天的闽语和客家话保留了许多古汉语发音特点,因为他们是当年南迁的中原人。日语很多词汇的发音和闽语很像,比如“未来”“世界”等词与闽语发音几乎一样。这可能是因为唐朝时日本学去了一些汉语词汇发音并沿用至今,而闽语中又保留了许多唐朝汉语发音的成分,所以二者相似度极高。

48古人如何学普通话?

王老师当年就读于师范大学,毕业就有教师资格证,但拿证前须通过普通话等级测试。这可苦了那些南方同学,为了说好普通话,他们每天对着录音机练习发音,还拽着我们这些普通话好的东北同学陪他们说话,纠正他们的方言发音。古人,特别是读书人和官员也要学习普通话,即当时的官话。古代的技术条件不如今天,古人是如何学习普通话的呢?

首先,官方会编订和发行汉语标准音的书籍,这种书籍在古代被称为韵书,是常用的工具书,相当于那个时代的《新华字典》或《汉语词典》。历史上影响最大的韵书是隋朝陆法言主持编纂的《切韵》,但现已亡佚。宋人在其基础上编撰的《广韵》,是现存最重要的一部韵书。韵书用反切法为汉字注音,类似今天的汉语拼音。具体方法就是用两个简单的汉字相拼,取第一个字的声母,取第二个字的韵母和声调,拼出来的读音就是该生字的读音。比如“贡,古送切”,取“古”的声母“ɡ”,取“送”的韵母“onɡ”,拼出来就是“ɡònɡ”。韵书编订后,其规定的读音就成为了当朝汉语语音的国家标准,官方会以各种方式予以推广普及。

其次,古代的学校教育都会尽量使用官话教学,对读书人推广普通话。唐宋以来的科举考试,文章押韵皆以韵书为准,强化标准音的权威性。比如清朝康熙年间编纂的《佩文诗韵》,是清朝科举考试的官方指定韵书,押韵和用典都要从这本书里找依据。会讲官话是古代读书人的必备技能,也是识别知识分子的重要标志。所以,古代的文盲一般没法和读书人争论,因为一开口就暴露了文盲的知识水平,读书人是懒得和他抬杠的。

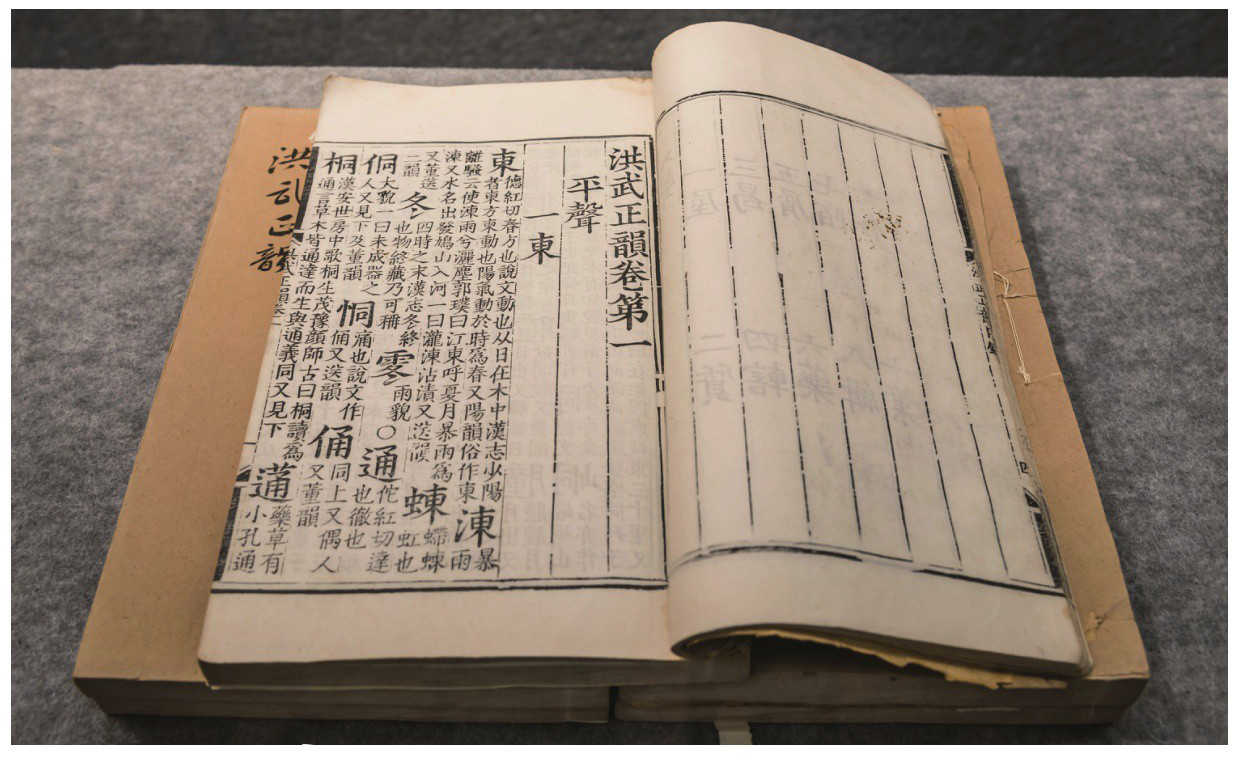

△明代官方韵书《洪武正韵》(藏于南京博物院)

最后,统治者会要求官员阶层熟练掌握官话,以此作为官员是否胜任的标准。清朝时,官员必须会说北京官话,特别是那些想当大官的。因为你将来可能会面见皇上汇报工作,如果你操着一口方言,皇上听不懂啊!虽说清朝皇帝文化水平较高,能说满、汉、蒙古等多种语言,但面对中国庞杂的方言体系,他们实在招架不住。

尽管古代读书人自幼学习官话,但有些地区的方言和官话差距太大,即便学了官话,讲出来也不是那个味。就像今天的粤普、湘普、闽普,听起来还是怪怪的。清朝时,皇上对于广东人和福建人的讲话最吃不消,完全听不懂。雍正皇帝特意为此下发过谕旨,大意是说:“每次引见臣子,只有福建、广东两省的人仍然操着乡音,说的话让人听不明白。这些人已经通过了科举考试和吏部培训,但是在大殿之上说话依旧说不清楚,这要是去别的省赴任怎么能做好父母官呢?这可不仅仅是我听不懂的问题,而是百姓听不懂的重要问题!”

雍正皇帝对官员学习官话高度重视,将其重要性上升到治国安民的政治高度,地方政府自然不敢怠慢。广东、福建两地各级官府迅速落实整改工作,掀起了一场大清朝的“学习官话运动”。为了加快读书人和官员群体学习官话,各地政府纷纷办起了“官话培训班”,名为“正音书院”。福建开办了一百一十二所,广东估计高达上千所。书院多用当地驻防旗人任教,招收当地举人和秀才学习。清廷甚至还规定了学成年限,以八年为限,如果学不好,学员将会被暂停科举考试资格。

除了学校和培训班教授官话外,古人还可以请家教学习,这种方式学习的速度较快。清朝有很多专门以教授官话为职业的老师,被称为“官话师”,类似今天的“普通话培训师”。广东地区的官话师多来自广西桂林。这是因为桂林人多是明朝时从外地移民过来的,而移民大多擅长讲官话。桂林人讲的是西南官话,虽然跟北京官话比还是有一点差距,但比起广东人讲的官话还是好太多。

通过上述方式,古代的读书人和官员群体都能一定程度地使用普通话。但是,对于人数众多的普通百姓,讲普通话还是太难了。由于清朝有官员任职的回避制度——官员不能在本乡任职,所以地方官一般不会懂本地方言,这就极易造成官民间的沟通障碍。这时候就只能用翻译了。是的,你没听错!同是汉语,不同的方言之间需要用翻译来沟通。《六字课斋卑议》就记载过清朝政府的规定:“所有土话与官话歧异县份,知县到任,着延方言师一人。”这里的方言师就是翻译,是地方官到任时的标配。然而,用翻译只能是权宜之计,为了更好地深入群众,清朝政府还规定地方官要“每日从学土话二点钟,成而止”。地方官必须学会本地的方言,对于那些在广东和福建任职的父母官,真心有点吃不消啊!