第11章 标准化和软件知识产权基础知识

11.1 标准化基础知识

11.1.1 标准化的基本概念

1.标准、标准化的概念

标准(Standard)是对重复性事物和概念所做的统一规定。范(Specification)、规程(Code)都是标准的一种形式。

标准化(Standardization)是在经济、技术、科学及管理等社会实践中,以改进产品、过程和服务的适用性,防止贸易壁垒,促进技术合作,促进最大社会效益为目的,对重复性事物和概念通过制定、发布和实施标准达到统一,获最佳秩序和社会效益的过程。

2.标准化的范围和对象

标准化涉及的范围包括生产、经济、技术、科学及管理等社会实践中具有的重复性事物和概念以及需要建立统一技术要求的各个领域。在这些领域中,凡具有多次重复使用和需要制定标准的具体产品,以及各种定额、规划、要求、方法和概念等,都可称为标准化的对象。如产品的品种、规格、形式;产品的性能、质量;包装的尺寸、材质、样式;信息表示、信息处理技术;试验方法、测试方法、检验方法、操作方法和抽样方法等各类方法;量值、单位、术语、符号、代码、标志;日常操作、安全操作、劳动保护、安全卫生、保护环境等方面的规范、规程或规定;市场调查、研制开发、物资采购、加工工艺、质量控制、质量检验、销售、售后服务等各阶段的管理事项,等等。

标准化对象一般可分为两大类,一类是标准化的具体对象,即需要制定标准的具体事物;另一类是标准化的总体对象,即各种具体对象的全体所构成的整体,通过它可以研究各种具体对象的共同属性、本质和普遍规律。

3.标准化过程模式

标准是标准化活动的产物,其目的和作用都是通过制定和贯彻具体的标准来体现的。标准化不是一个孤立的事物,而是一个活动过程。标准化活动过程一般包括标准产生(调查、研究、形成草案、批准发布)子过程、标准实施(宣传、普及、监督、咨询)子过程和标准更新(复审、废止或修订)子过程等。

1)标准的制定

制定标准的过程,实际上就是总结和积累人类社会实践经验的过程,每一个新标准的产生,都标志着某一领域或某项活动的经验被规范化。标准的产生一般包括调查研究、制定计划(立项)、起草标准、征求意见、审查、批准发布等标准生成阶段。这个过程中产生的问题,有程序性的问题(如征求意见、审查等);更有实质性的问题,即标准的适用性、可行性、先进性方面的问题。这个过程随标准化对象的不同而不同。起草标准时一般需要吸收新的科研成果、新的技术成就和新的实践经验,以便通过标准的形式去推广新成果、新技术和新经验。为保证标准的编写质量,便于资料管理,体现其严肃性,标准文件有统一的格式。标准从制定到批准发布的一整套工作程序和审批制度,体现了标准产生的科学规律,表现出其法律特性。ISO和IEC是两个国际标准化组织,为规范国际标准的产生过程发布了导则性文件。我国依据该导则性文件制定了相应的国家标准,以规范国家标准的制定程序。

2)标准的实施

标准的实施过程,实际上就是推广和普及已被规范化的实践经验的过程。标准的实施过程包括哪些活动内容,没有统一的规定,一般有标准的宣传、贯彻执行和监督检查等。标准化活动是一项有组织的活动,并且始终是一个组织的行为。通常,国家、区域和行业的标准化管理组织以及标准化团体,通过宏观管理(标准规划、计划和协调);健全以国际标准、区域性标准、国家标准、行业标准为主的标准文献资料;建立健全行业和企业标准备案管理制度,提高生产、经销和服务单位执行标准的自觉性。我国强制性标准的实施是通过强制性的监督检查来推动,依法开展标准的实施与监督。对于推荐性标准的实施,尚无明确有效的措施,需要建立和完善社会主义市场经济体制下的技术法规。《标准化法》、《国家标准管理办法》等法规,规定了我国标准化工作的方针、政策、任务和标准化体制等。它们是我国推行标准化,实施标准化管理和监督的重要依据。企业根据企业和市场的需求及技术发展趋势的需要,开展标准立项的前期研究,为标准制定提供可靠的依据;开展标准化审查,制止不符合强制性标准规定、不符合标准化技术政策的技术和产品;确定重点标准的实施与监督的项目计划,对各个环节进行全面动态跟踪管理。

3)标准的更新

已经实现了标准化的事物,实施一段时间后,有可能突破原先的规定,有新的需求,使某些环节的标准失去意义,需要对它再制定标准。标准的更新是实践经验的深化和提高的过程。通过信息反馈总结经验和问题,依据客观环境的新变化和新要求,提出标准修订的新目标,更新标准。人类社会实践是一个永不止息的活动,标准复审、标准确认和标准修订也是一个永无止境的过程。

4.标准的分类

标准化工作是一项复杂的系统工程,标准为适应不同的要求从而构成一个庞大而复杂的系统,为便于研究和应用的目的,可以从不同的角度和属性将标准进行分类。

1)根据适用范围分类

根据标准制定的机构和标准适用的范围,可分为国际标准、国家标准、行业标准、企业(机构)标准及项目(课题)标准。

(1)国际标准(International Standard)。国际标准是指国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)所制定的标准,以及ISO出版的《国际标准题内关键词索引(KWIC Index)》中收录的其他国际组织制定的标准。国际标准在世界范围内统一使用,各国可以自愿采用,不强制使用,但由于国际标准集中了一些先进工业国家的技术经验,各个国家为外贸上的利益和本国利益考虑往往都积极采用国际标准。

(2)国家标准(National Standard)。国家标准是由政府或国家级的机构制定或批准的、适用于全国范围的标准,是一个国家标准体系的主体和基础,国内各级标准必须服从且不得与之相抵触。常见的国家标准如下。

① 中华人民共和国国家标准(GB)。GB是我国最高标准化机构中华人民共和国国家技术监督局所公布实施的标准,简称为“国标”。

② 美国国家标准(ANSI)。ANSI是美国国家标准协会(American National standards institute, ANSI)制定的标准。

③ 英国国家标准(British Standard, BS)。BS是英国标准学会(BSI)制定的标准。

④ 日本工业标准(Japanese Industrial Standard, JIS)。JIS是日本工业标准调查会(JISC)制定的标准。

(3)区域标准(Regional Standard)。区域标准(也称地区标准)泛指世界上按地理、经济或政治划分的某一区域标准化团体所通过的标准。它是为了某一区域的利益建立的标准。通常,地区标准主要是指太平洋地区标准会议(PASC)、欧洲标准化委员会(CEN)、亚洲标准咨询委员会(ASAC)、非洲地区标准化组织(ARSO)等地区组织所制定和使用的标准。

(4)行业标准(Specialized Standard)。由行业机构、学术团体或国防机构制定,并适用于某个业务领域的标准。有如下一些标准。

① 美国电气和电子工程师学会标准(IEEE)。IEEE通过的标准常常要报请ANSI审批,使其具有国家标准的性质。因此,IEEE公布的标准常冠有ANSI字头。例如,ANSI/IEEE Str828-1983(软件配置管理计划标准)。

② 中华人民共和国国家军用标准(GJB)。GJB是由我国国防科学技术工业委员会批准,适用于国防部门和军队使用的标准。例如,1988年发布实施的GJB473-88(军用软件开发规范)。我国各主管部、委(局)批准发布,在其范围内统一使用的标准。

③ 美国国防部标准(Department Of Defense-Standards, DOD-STD)。DOD-STD适用于美国国防部门。美国军用标准MIL-S(Military-Standards)适用于美军内部。

(5)企业标准(Company Standard)。由企业或公司批准、发布的标准,某些产品标准由其上级主管机构批准、发布。

例如,美国IBM公司通用产品部(General Products Division)1984年制定的“程序设计开发指南”,仅供该公司内部使用。

(6)项目规范(Project Specification)。由某一科研生产项目组织制定,且为该项任务专用的软件工程规范。例如,计算机集成制造系统(CIMS)的软件工程规范。

根据《中华人民共和国标准化法》的规定,我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准4类。这4类标准主要是适用的范围不同,不是标准技术水平高低的分级。

(1)国家标准。由国务院标准化行政主管部门制定的需要全国范围内统一的技术要求。

(2)行业标准。没有国家标准而又需在全国某个行业范围内统一的技术标准,由国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的标准。

(3)地方标准。没有国家标准和行业标准而又需在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求,由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行业行政主管部门备案的标准。

(4)企业标准。企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准,由企业自行组织制定、作为组织生产依据的相应标准,或者在企业内制定适用的,比国家标准、行业标准或地方标准更严格的企业(内控)标准,并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案的标准(不含内控标准)。

2)根据标准的性质分类

根据标准的性质可分为技术标准、管理标准和工作标准。

(1)技术标准(Technique Standard)。技术标准是针对重复性的技术事项而制定的标准,是从事生产、建设及商品流通时需要共同遵守的一种技术依据。按其标准化对象特征和作用,可分为基础标准、产品标准、方法标准、安全卫生与环境保护标准等;按其标准化对象在生产流程中的作用,可分为零部件标准、工装标准、设备维修保养标准及检查标准等;按标准的强制程度,可分为强制性与推荐性标准;按标准在企业中的适用范围,又可分为公司标准、工厂标准和科室标准等。

(2)管理标准(Administrative Standard)。管理标准是管理机构为行使其管理职能而制定的具有特定管理功能的标准,主要用于规定人们在生产活动和社会实践中的组织结构、职责权限、过程方法、程序文件、资源分配以及方针、目标、措施、影响管理的因素等事宜,它是合理组织国民经济,正确处理各种生产关系,正确实现合理分配,提高生产效率和效益的依据。在实际工作中通常按照标准所起的作用不同,将管理标准分为技术管理标准、生产组织标准、经济管理标准、行政管理标准、业务管理标准和工作标准等。

(3)工作标准(Work Standard)。为协调整个工作过程,提高工作质量和效率,针对具体岗位的工作制定的标准。对工作的内容、方法、程序和质量要求所制定的标准,称为工作标准。工作标准的内容包括各岗位的职责和任务、每项任务的数量、质量要求及完成期限,完成各项任务的程序和方法,与相关岗位的协调、信息传递方式,工作人员的考核与奖罚方法等。对生产和业务处理的先后顺序、内容和要达到的要求所作的规定称为工作程序标准。工作程序标准是工作标准的一种,其目的是使各项工作条理化、标准化和规范化,以求得最佳工作秩序、工作质量和工作效率。以管理工作为对象所制定的标准,称为管理工作标准。管理工作标准的内容主要包括工作范围、内容和要求;与相关工作的关系;工作条件;工作人员的职权与必备条件;工作人员的考核、评价及奖惩办法等。

3)根据标准化的对象和作用分类

根据标准的对象和作用,标准可分为基础标准、产品标准、方法标准、安全标准、卫生标准、环境保护标准和服务标准等。

4)根据法律的约束性分类

根据标准的法律约束性,可分为强制性标准和推荐性标准。

(1)强制性标准。根据《标准化法》的规定,企业和有关部门对涉及其经营、生产、服务、管理有关的强制性标准都必须严格执行,任何单位和个人不得擅自更改或降低标准。对违反强制性标准而造成不良后果以至重大事故者,由法律、行政法规规定的行政主管部门依法根据情节轻重给予行政处罚,直至由司法机关追究刑事责任。

强制性标准是国家技术法规的重要组成,它符合世界贸易组织贸易技术壁垒协定关于“技术法规”定义,即“强制执行的规定产品特性或相应加工方法的包括可适用的行政管理规定在内的文件。技术法规也可包括或专门规定用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装标志或标签要求”,为使我国强制性标准与WTO/TBT规定衔接,其范围限制在国家安全、防止欺诈行为、保护人身健康与安全、保护动物植物的生命和健康以及保护环境等方面。

(2)推荐性标准。在生产、交换、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用的一类标准称为推荐性标准。这类标准不具有强制性,任何单位均有权决定是否采用,违反这类标准,不构成经济或法律方面的责任。应当指出的是,推荐性标准一经接受并采用,或由各方商定后同意纳入经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性。

推荐性标准是指导性标准,由公认机构批准的,非强制性的,为了通用或反复使用的目的,为产品或相关生产方法提供规则、指南或特性的文件。标准也可以包括或专门规定用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装标准或标签要求。由于推荐性标准是协调一致的文件,不受政府和社会团体的利益干预,能更科学地规定特性或指导生产,《标准化法》鼓励企业积极采用推荐性标准。为了防止企业利用标准欺诈消费者,要求采用低于推荐性标准的企业标准组织生产的企业向消费者明示其产品标准水平。

5.标准的代号和编号

1)国际标准ISO的代号和编号

国际标准ISO的代号和编号的格式为:ISO+标准号+[杠+分标准号]+冒号+发布年号(方括号中的内容可有可无),例如,ISO8402:1987和ISO9000-1:1994是ISO标准的代号和编号。

2)国家标准的代号和编号

我国国家标准的代号由大写汉语拼音字母构成,强制性国家标准代号为GB,推荐性国家标准的代号为GB/T。

国家标准的编号由国家标准的代号、标准发布顺序号和标准发布年代号(4位数)组成。

(1)强制性国家标准:GB XXXXX—XXXX。

(2)推荐性国家标准:GB/T XXXXX—XXXX。

3)行业标准的代号和编号

(1)行业标准代号。行业标准代号由汉语拼音大写字母组成,由国务院各有关行政主管部门提出其所管理的行业标准范围的申请报告,国务院标准化行政主管部门审查确定并正式公布该行业标准代号。已正式公布的行业代号有QJ(航天)、SJ(电子)、JB(机械)和JR(金融系统)等。

(2)行业标准的编号。行业标准的编号由行业标准代号、标准发布顺序及标准发布年代号(4位数)组成,表示方法如下。

● 强制性行业标准编号:XX XXXX—XXXX。

● 推荐性行业标准编号:XX/T XXXX—XXXX。

4)地方标准的代号和编号

(1)地方标准的代号。由大写汉语拼音DB加上省、自治区、直辖市行政区划代码的前两位数字(如北京市11、天津市12、上海市31等),再加上斜线T组成推荐性地方标准;不加斜线T为强制性地方标准,表示方法如下。

● 强制性地方标准:DBXX。

● 推荐性地方标准:DBXX/T。

(2)地方标准的编号。地方标准的编号由地方标准代号、地方标准发布顺序号和标准发布年代号(4位数)三部分组成,表示方法如下。

● 强制性地方标准:DBXX XXX—XXXX。

● 推荐性地方标准:DBXX/T XXX—XXXX。

5)企业标准的代号和编号

(1)企业标准的代号。企业标准的代号由汉语大写拼音字母Q加斜线再加企业代号组成,企业代号可用大写拼音字母、阿拉伯数字或两者兼用组成。企业代号按中央所属企业和地方企业分别由国务院有关行政主管部门或省、自治区、直辖市政府标准化行政主管部门会同同级有关行政主管部门加以规定。例如,Q/XXX。企业标准一经制定颁布,即对整个企业具有约束性,是企业法规性文件,没有强制性企业标准和推荐性企业标准之分。

(2)企业标准的编号。企业标准的编号由企业标准代号、标准发布顺序号和标准发布年代号(4位数)组成,表示方法:Q/XXX XXXX—XXXX

6.国际标准和国外先进标准

由于国际贸易广泛开展,产品在国际市场上的竞争越来越激烈,要求产品不但要具有高的质量,好的性能,还要具有广泛的通用性、互换性。这就需要采用统一的、先进的标准,按照国际上统一的标准生产,避免采用的标准不一致,带来国际贸易障碍。国际标准和国外先进标准集中了一些先进工业国家的技术经验,世界各国都积极采用国际标准或先进的标准。

1)国际标准

国际标准是指国际标准化组织、国际电工委员会所制定的标准,以及ISO出版的《国际标准题内关键词索引(KWIC Index)》中收录的其他国际组织制定的标准。1983年3月出版的KWIC索引(第1版)中共收录了24个国际组织制定的7600个标准,其中ISO标准占68%,IEC标准占18.5%,其他22个国际组织的标准共968个,占13.5%。1989年出版的KWIC索引(第2版)共收录了ISO与IEC制定的800个标准,以及其他27个国际组织的1200多条标准。ISO推荐列入KWIC索引的有27个国际组织,一些未列入《KWIC Index》的国际组织所制定的某些标准也被国际公认。这27个国际组织制定的标准化文献主要有国际标准、国际建议、国际公约、国际公约的技术附录和国际代码,也有经各国政府认可的强制性要求。对国际贸易业务服务和信息交流具有重要影响。

2)国外先进标准

国外先进标准是指国际上有权威的区域性标准;世界上经济发达国家的国家标准和通行的团体标准;包括知名企业标准在内的其他国际上公认的先进标准。主要有如下几种标准。

(1)国际上有权威的区域性标准。如欧洲标准化委员会(CEN)、欧洲电工标准化委员会(CENELEC)、欧洲广播联盟(EBU)、亚洲大洋洲开放系统互联研讨会(AOW)、亚洲电子数据交换理事会(ASEB)等制定的标准。

(2)世界经济技术发达国家的国家标准。如美国国家标准、德国国家标准(DIN)、英国国家标准、日本国工业标准、瑞典国家标准(SIS)、法国国家标准(NF)、瑞士国家标准(SNV)、意大利国家标准(UNI)和俄罗斯国家标准(TOCTP)等。

(3)国际公认的行业性团体标准。如美国材料与实验协会标准(ASTM)、美国石油学会标准(API)、美国军用标准(MIL)、美国电气制造商协会标准(NEMA)、美国电影电视工程师协会标准(SMPTE)、美国机械工程师协会标准(ASME)和英国石油学会(IP)等。

(4)国际公认的先进企业标准。如美国IBM公司、美国HP公司、芬兰诺基亚公司和瑞士钟表公司等企业标准等。

3)采用国际标准和国外先进标准的原则

(1)根据我国国民经济发展的需要,确定一定时期采用国际标准和国外先进标准的方向、任务。国民经济发展的需要是采用国际标准和国外先进标准的出发点。当国民经济处于建立社会主义经济体系初期,采用国际标准和国外先进标准就是要从战略上、从国家长远利益上考虑突出国际标准中的重大基础标准、通用方法标准的采用问题。当国民经济发展到一定阶段,如产品质量要赶超世界先进水平时,对国际标准和国外先进标准中的先进产品标准和质量标准就成为采用的重要对象。

(2)很多国际标准是国际上取得多年实际经验后被公认的,一般说来不必都去进行实践验证。为加快采用国际标准和国外先进标准的速度,一般都简化制定手续,基本上采取“先拿来用,然后实践验证,再补充修改”的模式。

(3)促进产品质量水平的提高是当前采用国际标准和国外先进标准的一项重要原则。产品质量问题首先有标准问题,只有采用了先进的国际标准或先进的国外标准,才能提高我国的标准水平。只有提高了标准水平,才能有力地促进产品质量的提高。要赶超世界先进水平,就要采用国际标准和国外先进标准。

(4)要紧密结合我国实际情况、自然资源和自然条件,需符合国家的有关法令、法规和政策,做到技术先进、经济合理、安全可靠、方便使用、促进生产力发展。

(5)对于国际标准中的基础标准、方法标准、原材料标准和通用零部件标准,需要先行采用。通过的基础标准、方法标准以及有关安全、卫生和环境保护等方面的标准,一般应与国际标准协调一致。

(6)在技术引进和设备进口中采用国际标准,应符合《技术引进和设备进口标准化审查管理办法(试行)》中的规定。例如,原则上不引进和进口英制设备,等等。

(7)当国际标准不能满足要求,或尚无国际标准时,应参照上述原则,积极采用国外先进标准。

4)采用程度

采用国际标准或国外先进标准的程度,分为等同采用、等效采用和非等效采用。

(1)等同采用。指国家标准等同于国际标准,仅有或没有编辑性修改。编辑性修改是指不改变标准技术的内容的修改。如纠正排版或印刷错误;标点符号的改变;增加不改变技术内容的说明、指示等。因此,可以认为等同采用就是指国家标准与国际标准相同,不做或稍做编辑性修改,编写方法完全相对应。

(2)等效采用。指国家标准等效于国际标准,技术内容上只有很小差异。编辑上不完全相同,编写方法不完全相对应。如奥地利标准ONORMS 5022内河船舶噪声测量标准中,包括一份试验报告的推荐格式,而相应的国际标准ISO 2922中没有此内容。

(3)非等效采用。指国家标准不等效于国际标准,在技术上有重大技术差异。即国家标准中有国际标准不能接受的条款,或者在国际标准中有国家标准不能接受的条款。在技术上有重大差异的情况下,虽然国家标准制定时是以国际标准为基础,并在很大程度上与国际标准相适应,但不能使用“等效”这个术语。通常包括以下三种情况。

① 国家标准包含的内容比国际标准少。国家标准较国际要求低或选国际标准中部分内容。国家标准与国际标准之间没有互相接受条款的“逆定理”情况。

② 国家标准包含的内容比国际标准多。国家标准增加了内容或类型,且具有较高要求等,也没有“逆定理”情况。

③ 国家标准与国际标准有重叠。部分内容是完全相同或技术上相同,但在其他内容上却互不包括对方的内容。

采用国际标准或国外先进标准,按国家标准GB161的规定编写。采用程度符号用缩写字母表示,等同采用idt或IDT表示,等效采用eqv或EQV表示,非等效采用neq或NEQ表示。

① 等同采用:GB XXXX—XXXX(idt ISO XXXX—XXXX)。

② 等效采用:GB XXXX—XXXX(eqv ISO XXXX—XXXX)。

③ 非等效采用:GB XXXX—XXXX(neq ISOXXXX—XXXX)。

11.1.2 信息技术标准化

信息技术标准化是围绕信息技术开发、信息产品的研制和信息系统建设、运行与管理而开展的一系列标准化工作。其中主要包括信息技术术语、信息表示、汉字信息处理技术、媒体、软件工程、数据库、网络通信、电子数据交换、电子卡、管理信息系统和计算机辅助技术等方面的标准化。

1.信息编码标准化

编码是一种信息表现形式。在一定条件下,它对事物或概念的描述比自然语言要直接、简洁、准确和有力。

编码是一种信息交换的技术手段。对信息进行编码实际上是对文字、音频、图形和图像等信息进行处理,使之量化,从而便于利用各种通信设备进行信息传递和利用计算机进行信息处理。作为一种信息交换的技术手段,必须保证信息交换的一致性。为了统一编码系统,人们借助了标准化这个工具,制定了各种标准代码,如国际上比较通用的ASCⅡ码(美国信息交换标准代码)。

2.汉字编码标准化

汉字编码是对每一个汉字按一定的规律用若干个字母、数字、符号表示出来。汉字编码的方法很多,主要有数字编码,如电报码、四角号码字典中的汉字号码都是用数字对汉字进行编码;拼音编码,即用汉字的拼音字母对汉字进行编码;字形编码,即用汉字的偏旁部首和笔划结构与各个英文字母相对应,再用英文字母的组合代表相应的汉字。对每一种汉字编码,计算机内部都有一种相应的二进制内部码,不同的汉字编码,在使用上不能替换。若把各种编码方案都存入计算机供人们选择,在技术上和使用效果上则是困难的和不经济的。我国在汉字编码标准化方面取得的突出成就就是信息交换用汉字编码字符集国家标准的制定。该字符集共有6集。其中,GB 2312—80信息交换用汉字编码字符集是基本集,收入常用基本汉字和字符7445个。GB 7589—87和GB 7590—87分别是第二辅助集和第四辅助集,各收入现代规范汉字7426个。GB/T 12345—90是辅助集,它与第三辅助集和第五辅助集分别是与基本集、第二辅助集和第四辅助集相对应的繁体字的汉字字符集。除汉字编码标准化外,汉字信息处理标准化的内容还包括汉字键盘输入的标准化;汉字文字识别输入和语音识别输入的标准化;汉字输出字体和质量的标准化;汉字属性和汉语词语的标准化等。

3.软件工程标准化

随着软件工程学科的发展,人们对计算机软件的认识逐渐深入。软件工作的范围从只是使用程序设计语言编写程序,扩展到整个软件生存期。软件工程的目的是改善软件开发的组织,降低开发成本,缩短开发时间,提高工作效率,提高软件质量。它在内容上包括软件开发的软件概念形成、需求分析、计划组织、系统分析与设计、结构程序设计、软件调试、软件测试和验收、安装和检验、软件运行和维护,以及软件运行的终止。同时还有许多技术管理工作,如过程管理、产品管理、资源管理,以及确认与验证工作,如评审与审计、产品分析等。软件工程最显著的特点就是把个别的、自发的、分散的、手工的软件开发变成一种社会化的软件生产方式。软件生产的社会化必然要求软件工程实行标准化。软件工程标准的类型也是多方面的,常常是跨越软件生存期各个阶段。所有这些方面都应逐步建立标准或规范。软件工程标准化的主要内容包括过程标准(如方法、技术和度量等)、产品标准(如需求、设计、部件、描述、计划和报告等)、专业标准(如道德准则、认证等)、记法标准(如术语、表示法和语言等)、开发规范(准则、方法和规程等)、文件规范(文件范围、文件编制、文件内容要求、编写提示)、维护规范(软件维护、组织与实施等)以及质量规范(软件质量保证、软件配置管理、软件测试和软件验收等)等。

我国1983年5月成立“计算机与信息处理标准化技术委员会”,下设13个分技术委员会,其中程序设计语言分技术委员会和软件工程技术委员会与软件相关。我国推行软件工程标准化工作的总原则是向国际标准靠拢,对于能够在我国适用的标准全部按等同采用的方法,以促进国际交流。虽然我国的软件工程标准化工作仍处于起步阶段,但在提高我国软件工程水平,促进软件产业的发展以及加强与国外的软件交流等方面必将起到应有的作用。现已得到国家批准的软件工程国家标准如下。

1)基础标准

(1)信息处理—程序构造及其表示法的约定GB/T 13502—92。

(2)信息处理系统—计算机系统配置图符号及其约定GB/T 14085—93。

(3)软件工程术语标准GB/T 11457—89。

(4)软件工程标准分类法GB/T 15538—95。

2)开发标准

(1)软件开发规范GB 8566—88。

(2)计算机软件单元测试GB/T 15532—95。

(3)软件维护指南GB/T 14079—93。

3)文档标准

(1)计算机软件产品开发文件编制指南GB 8567—88。

(2)计算机软件需求说明编制指南GB/T 9385—88。

(3)计算机软件测试文件编制指南GB/T 9386—88。

4)管理标准

(1)计算机软件配置管理计划规范GB/T 12505—90。

(2)计算机软件质量保证计划规范GB/T 12504—90。

(3)计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394—93。

(4)信息技术、软件产品评价、质量特性及其使用指南GB/T 16260—96。

11.1.3 标准化组织

1.国际标准化组织

ISO和IEC是世界上两个最大、最具有权威的国际标准化组织。目前,由ISO确认并公布的国际标准化组织还有国际计量局(BIPM)、联合国教科文组织(UNESCO)、世界卫生组织(WHO)、世界知识产权组织(WIPO)、国国际信息与文献联合会(FID)、国际法制计量组织(OIML)等27个国际组织。

(1)国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)。国际标准化组织是世界上最大的非政府性的,由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性联合专门机构。它成立于1947年2月,其宗旨是世界范围内促进标准化工作的发展,以利于国际资源的交流和合理配置,扩大各国在知识、科学、技术和经济领域的合作。其主要活动是制定国际标准,协调世界范围内的标准化工作,组织各成员国和技术委员会进行交流,以及与其他国际性组织进行合作,共同研究有关标准问题,出版ISO国际标准。制定国际标准的工作通常由ISO的技术委员会完成,各成员团体若对某技术委员会确立的项目感兴趣,均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非方的)也可参加有关工作。此外,ISO还负责协调世界范围内的标准化工作,组织各成员国和技术委员会进行情报交流,并和其他国际性组织保持联系和合作,共同研究感兴趣的有关标准化问题。在电工技术标准化方面,ISO与IEC保持密切合作关系。ISO的工作语言是英文、法文、俄文,会址设在日内瓦。

ISO的成员团体分正式成员和通信成员。正式成员是指由各国最有代表性的标准化机构代表其国家或地区参加,并且只允许每个国家有一个组织参加。通信成员是尚未建立全国性标准化机构的国家,一般不参与ISO的技术工作,但可参会了解工作进展,当条件成熟时,可以通过一定程序成为正式成员。1947年,ISO成立时只有25个成员团体,但经过50年的发展,现有团体(国家标准化机构)135个,其中成员团体(正式成员)90个、通信成员35个、注册成员9个。

成员全体大会是ISO的最高权力机构。理事会是ISO常务机构,由正、副主席,司库和18个理事国代表组成,每年召开一次会议,理事会成员任期三年,每年改选1/3的成员。理事会下设若干专门委员会,其中之一是技术委员会(TC),技术委员会完成ISO的技术工作,ISO按专业性质设立技术委员会,各技术委员会根据工作需要可设立若干分委员会(SC),TC和SC下面可设立若干工作组(WG)。TC和SC的成员分为积极参加成员(P成员)和观察员(O成员)两种。P成员可参与TC、SC的技术工作,而O成员则只能了解工作进度和得到技术组织的信息资料,不参加技术工作。每个TC或SC均从P成员中任命一个成员主持秘书处并领导该委员会或分委员会。ISO现有技术组织2871个,其中技术委员会191个、分技术委员会572个、工作组2063个,临时专题小组45个。

(2)国际电工委员会(International Electrotechnical Commission, IEC)。国际电工委员会成立于1906年,是世界上最早的非政府性国际电工标准化机构,是联合国经社理事会(ECOSOC)的甲级咨询组织。自1947年ISO成立后,IEC曾作为一个电工部并入ISO,但在技术上和财务上仍保持独立。1976年,双方又达成新协议,IEC从ISO中分离出来,两组织各自独立,自愿合作,互为补充,共同建立国际标准化体系,IEC负责有关电气工程及电子领域国际标准化工作,其他领域则由ISO负责。

IEC的工作领域包括电工领域各个方面,如电力、电子、电信和原子能方面的电工技术等。理事会是IEC的最高权利机构,会址设在日内瓦。IEC理事会下设执行委员会和合格评定局,执行委员会负责管理技术委员会和技术咨询委员会;合格评定局管理各认证委员会,在组织上自成体系。它是世界范围的自愿认证机构,其宗旨是促进国家或国际间的自由贸易。按照严格的认证程序,以国际标准为依据对电工产品生产厂的技术力量和管理水平实行全面的审核和评审;对要求认证的生产的元器件,按标准要求进行测试检验。对符合质量要求的产品授以合格证书,以确保产品质量达到和保持标准要求的质量水平。

(3)区域标准化组织。区域标准化组织是指同处一个地区的某些国家组成的标准化组织。区域是指世界上按地理、经济或民族利益划分的区域。参加组织的机构有的是政府性的,有的是非政府性的,是为发展同一地区或毗邻国家间的经济及贸易,维护该地区国家的利益,协调本地区各国标准和技术规范而建立的标准化机构。其主要职能是制定、发布和协调该地区的标准。

① 欧洲标准化委员会(CEN)。CEN成立于1961年,是由欧洲经济共同体(EEC)、欧洲自由联盟(EFTA)所属国家的标准化机构所组成,主要任务是协调各成员国的标准,制定必要的欧洲标准(EN),实行区域认证制度。

② 欧洲电工标准化委员会(CEN EL EC)。CEN EL EC成立于1972年,是由欧洲电工标准协调委员会(CEN EL)和欧洲电工协调委员会共同市场小组(CEN EL COM)合并组成,主要是协调各成员国电器和电子领域的标准,以及电子元器件质量认证,制定部分欧洲标准。

③ 亚洲标准咨询委员会(ASAC)。ASAC成立于1967年,由联合国亚洲与太平洋经社委员会协商建立,主要是在ISO、IEC标准的基础上,协调各成员国标准化活动,制定区域性标准。

④ 国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU)。ITU于1865年5月在巴黎成立,1947年成为联合国的专门机构,是世界各国政府的电信主管部门之间协调电信事务的一个国际组织,研究制定有关电信业务的规章制度,通过决议提出推荐标准,收集有关情报。ITU的目的和任务是维持和发展国际合作,以改进和合理利用电信,促进技术设施的发展及有效应用,以提高电信业务的效率。

(4)行业标准化组织。行业标准化组织是指制定和公布适应于某个业务领域标准的专业标准化团体,以及在其业务领域开展标准化工作的行业机构、学术团体或国防机构。

① 美国电气电子工程师学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)。IEEE是由美国电气工程师学会(AIEE)和美国无线电工程师学会(IRE)于1963年合并而成,是美国规模最大的专业学会。IEEE主要制定的标准内容有电气与电子设备、试验方法、元器件、符号、定义以及测试方法等。近年来,该学会专门成立了软件标准分技术委员会(SESS),积极开展了软件标准化活动,取得了显著成果,受到了软件界的关注。IEEE通过的标准常常要报请ANSI审批,使其具有国家标准的性质。因此,IEEE公布的标准常冠有ANSI字头。例如,ANSI/IEEE Str 828-1983软件配置管理计划标准。

② 美国国防部批准、颁布适用于美国军队内部使用的标准,代号为DOD(采用公制计量单位的以DOD表示)和MIL。

③ 我国国防科学技术工业委员会批准、颁布适合于国防部门和军队使用的标准,代号为GJB。例如,1988年发布实施的GJB473-88军用软件开发规范。

(5)国家标准化组织。国家标准化组织是指在国家范围内建立的标准化机构,以及政府确认(或承认)的标准化团体,或者接受政府标准化管理机构指导并具有权威性的民间标准化团体。这些组织主要如下。

① 美国国家标准学会(American National Standards Institute, ANSI)。ANSI是非赢利性质的民间标准化团体,但它实际上已成为美国国家标准化中心,美国各界标准化活动都围绕它开展。通过它使政府有关系统和民间系统相互配合,起到了政府和民间标准化系统之间的桥梁作用。ANSI协调并指导美国全国的标准化活动,给标准制定、研究和使用单位以帮助,提供国内外标准化情报。ANSI本身很少制定标准,主要是将其他专业标准化机构的标准经协商后冠以ANSI代号,成为美国国家标准。

② 英国标准学会(British Standards Institution, BSI)。BSI是世界上最早的全国性标准化机构,它是政府认可的、独立的、非盈利性民间标准化团体。主要任务是为增产节约而努力协调生产者和用户之间的关系,促进生产,达到标准化;制定和修订英国标准,并促进其贯彻执行;以学会名义,对各种标志进行登记,并颁发许可证;必要时采取各种行动,保护学会利益;对外代表英国参加国际或区域标准化活动。

③ 德国标准化学会(Deutsches Institution fur Normung, DIN)。DIN始建于1917年,当时称为德国工业标准委员会(NADI),1926年改为德国标准委员会(DNA),1975年又改名为联邦德国标准化学会。DIN是一个经注册的公益性民间标准化团体,前联邦政府承认它为联邦德国和西柏林的标准化机构。

④ 法国标准化协会(Association Francaise de Normalisation, AFNOR)。AFNOR成立于1926年,它是一个公益性的民间团体,也是一个被政府承认,为国家服务的组织。1941年5月24日颁布的一项法令确认AFNOR接受法国政府的标准化管理机构“标准化专署”指导,按政府指导开展工作,并定期向标准化专员汇报工作。AFNOR负责标准的制、修订工作,宣传、出版、发行标准,实施产品质量认证。

11.1.4 ISO 9000标准简介

1.ISO 9000标准

ISO 9000标准是一系列标准的统称。ISO 9000系列标准由ISO/TC176制定。TC176是ISO的第176个技术委员会(质量管理和质量保证技术委员会),专门负责制定质量管理和质量保证技术的标准。经过TC176多年的协调以及有关国家质量管理专家近10年的不懈努力,总结了美国、英国和加拿大等工业发达国家的质量保证技术实践的经验,于1986年6月15日正式发布了ISO 8402《质量—术语》标准,又于1987年3月正式公布了ISO 9000~ISO9004的5项标准,这5项标准与ISO 8402:1986一起统称为ISO 9000:1987系列标准。随着工业、经济的不断发展,国际贸易交往的日益频繁,产品质量成为各方面关注的焦点。因此,质量管理的对象也从硬件逐渐扩展到了软件、文档和服务。按照全面质量管理的PDCA工作模式,TC176于1990年在第九届年会上提出了《90年代国际质量标准的实施策略》,决定对ISO 9000标准进行修改。通过对ISO 9001/2/3/4标准的技术内容修订(局部修改),形成1994版。在ISO 9000-1:1994中增加了过程和过程网络等基本概念,为进一步修改提供了理论基础。之后,引入与PDCA循环模式统一的过程方法模式,从总体结构和原则到具体的技术内容对ISO 9000系列标准进行了全面的修改,形成2000年版。2000年12月15日,ISO 9000:2000系列标准正式发布实施。

ISO 9000系列标准的质量管理模式为企业管理注入新的活力和生机,给质量管理体系提供评价基础,为企业进行世界贸易带来质量可信度。从ISO 9000系列标准的演变过程可见,ISO 9001:1987系列标准从自我保证的角度出发,更多关注的是企业内部的质量管理和质量保证;ISO 9001:1994系列标准则通过20个质量管理体系要素,把用户要求、法规要求及质量保证的要求纳入标准的范围中;ISO 9001:2000系列标准在标准构思和标准目的等方面体现了具有时代气息的变化,过程方法的概念,顾客需求的考虑,以及将持续改进的思想贯穿于整个标准,把组织的质量管理体系满足顾客要求的能力和程度体现在标准的要求之中。

2.ISO 9000:2000系列标准文件结构

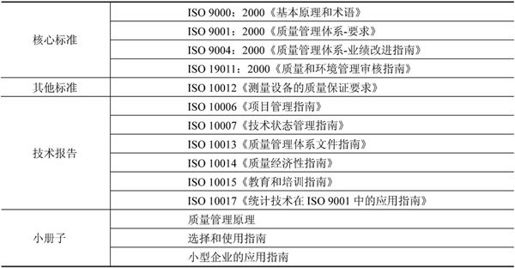

ISO 9000:2000族标准现有14项标准,由4个核心标准,1个支持标准,6个技术报告,3个小册子和1个技术规范构成,如表11-1所示。

表11-1 ISO 9000:2000系列标准文件结构

3.ISO 9000:2000核心标准简介

(1)ISO 9000:2000《质量管理体系 基础和术语》。该标准描述了质量管理体系的基础,并规定了质量管理体系的术语和基本原理。术语标准是讨论问题的前提,统一术语是为了明确概念,建立共同的语言。

该标准在总结了质量管理经验的基础上,明确了一个组织在实施质量管理中必须遵循的8项质量管理原则,也是ISO 9000:2000族标准制定的指导思想和理论基础。该标准提出的10个部分87个术语,在语言上强调采用非技术性语言,使所有潜在用户易于理解。为便于使用,在标准附录中,推荐了以“概念图”方式来描述相关术语的关系。

(2)ISO 9001:2000《质量管理体系要求》。该标准提供了质量管理体系的要求,供组织证实其提供满足顾客和适用法规要求产品的能力时使用。组织通过有效地实施体系,包括过程的持续改进和预防不合格,使顾客满意。该标准是用于第三方认证的唯一质量管理体系要求标准,通常用于企业建立质量管理体系以及申请认证。它主要通过对申请认证组织的质量管理体系提出各项要求来规范组织的质量管理体系。主要分为5大模块的要求,即质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进,构成一种过程方法模式的结构,符合PDCA循环规则,且通过持续改进的环节使质量管理体系的水平达到螺旋式上升的效应,其中每个模块中又有许多分条款。

(3)ISO 9004:2000《质量管理体系业绩改进指南》。该标准给出了改进质量管理体系业绩的指南,描述了质量管理体系应包括持续改进的过程,强调通过改进过程,提高组织的业绩,使组织的顾客和其他相关方满意。

该标准和ISO 9001:2000协调一致并可一起使用的质量管理体系标准,两个标准采用相同的原则,但应注意其适用范围不同,而且ISO 9004标准不拟作为ISO 9001标准的实施指南。通常情况下,当组织的管理者希望超越ISO 9001标准的最低要求,追求增长的业绩改进时,一般以ISO 9004标准作为指南。

(4)ISO 19011:2001《质量管理体系和环境管理体系审核指南》。该标准提供了质量管理体系和环境管理体系审核的基本原则、审核方案的管理、环境和质量管理体系的实施以及对环境和质量管理体系评审员资格要求提供了指南。

该标准是ISO/TC 176与ISO/TC 207(环境管理技术委员会)联合制订的,按照“不同管理体系,可以共同管理和审核”的原则,在术语和内容方面兼容了质量管理体系和环境管理体系两方面特点。

4.ISO 9000:2000系列标准确认的8项原则

ISO 9000族质量管理体系在ISO 9000:2000和ISO 9004:2000标准中提及的8项质量管理原则是该标准中一个非常重要的内容,是整个ISO 9000族质量管理体系标准的精髓和纲领。它是标准的理论基础,又是组织领导者进行质量管理的基本原则。增加了贯彻8项质量管理的基本原则的要求,并且以此为主线,贯彻于各个过程中,体现在标准的全部内容上。8项质量管理原则是以顾客为中心、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系。

11.1.5 ISO/IEC 15504过程评估标准简介

ISO/IEC15504由ISO/IEC JTC1/SC7/WG10与其项目组软件过程改进和能力确定(Software Process Improve-ment and Capability determination, SPICE)和国际项目管理机构共同完成,并收集整理了来自20多个国家的工业、政府以及大学专家的意见和建议,同时得到世界各地软件工程师的帮助,包括与美国SEI、加拿大贝尔合作。

ISO/IEC 15504提供了一个软件过程评估的框架,它可以被任何软件企业用于软件的设计、管理、监督、控制以及提高获得、供应、开发、操作、升级和支持的能力。ISO/IEC 15504提供了一种有组织的、结构化的软件过程评估方法,以便实施软件过程的评估。在ISO/IEC 15504中定义的过程评估办法旨在为描述工程评估结果的通用方法提供一个基本原则,同时也对建立在不同但兼容的模型和方法上的评估进行比较。过程评估有两个主要的使用环境:软件过程改进或者软件过程能力评定。在软件过程改进环境中,过程评估提供了诸多方法,用于在企业内部根据所选择过程的性能来描述当前实践的特性。根据企业的商业需要对结果进行分析以确定该过程内在的优点、不足和风险,从而可以判断过程是否有效地实现其目标以及导致质量低下、耗时过多、成本过高的主要原因。评估结果可以软件过程改进的优先顺序提供相应的基础和依据。在确定软件过程能力的环境中,评估是通过与目标过程能力的对比分析,评估过程的能力,从而确定所评估的过程对实现有关项目的风险情况。在ISO/IEC 15504文件中涉及了过程评估的各个方面,其文档主要包括以下几个部分。

1.概念和绪论指南

该部分给出了关于软件过程改进和过程评估概念及其在过程能力确定方面的总体信息。它描述了ISO/IEC 15504文档的各部分是如何组织在一起的,并为选择和使用各部分提供指南。此外,本部分还解释了ISO/IEC 15504中所包含的要求对执行评估的适用性;支持工具的建立与选择以及在附加过程的建立和发展方面所起的作用。

2.过程和过程能力参考模型

该部分从内容上说是在比较高的层次上详细定义了一个用于过程评估的二维参考模型。此模型中描述了过程和过程能力。通过将过程中的特点与不同的能力等级相比较,可以用此模型中定义的一系列过程和框架对过程能力加以评估。

3.实施评估

为了确保等级评定的一致性和可重复性(即标准化),ISO/IEC 15504为软件过程评估提供了一个框架并为进行评审提出了最低要求。这些要求有助于确保评估输出内在的一致性,并为评级和验证与要求的一致性提供了依据。该部分以及与该部分有关的内容详细定义了实施评估时的需要,这样得到的评估结果才有可重复性、可信性以及可持续性。

4.评估实施指南

通过这部分内容,可以指导使用者如何进行软件过程评估。这个具有普通意义的指导可适用于所有企业,同时也适用于采用不同的方法、技术以及支持工具的过程评估。它包括如何选择并使用兼容的评估,如何选择用于支持评估的方法,如何选择适合于评估的工具与手段。该部分内容对过程评估作了概述,并且以指南形式对用于评估的兼容模型、文件化的评估过程和工具的使用和选择等方面的需求作了解释。

5.评估模型和标志指南

这部分内容为支持过程评估提出了一个评估模型的范例,此评估模型与第二部分所描述的参考模型相兼容,具体表述了任何兼容评估模型都期望具有的核心特征。该指南是以此评估模型中所包含的指示标志的形式给出的,这些指示标志可在过程改进程序中加以使用,还有助于评价和选择评估模型、方法或工具。采用这种方式并结合可靠的方法,有可能对过程能力做出一致的且可重复的评估。

6.评估师能力指南

这部分提供了关于评估师进行软件过程评估的资格和准备的指南。它详细说明了一些可用于验证评估师胜任能力和相应的教育、培训和经验,还包括可能用于验证胜任能力和证实受教育程度、培训情况和经验的一些机制。

7.过程改进应用指南

该部分提供了关于使用软件过程评估作为首要方法去理解一个企业软件过程的当前状态,以及使用评估结果去形成并优化改进方案方面的指南。该过程改进指南涉及过程改进综述、过程改进方法、文化问题和管理等专题,包括一个过程量度的总体框架。指南用于指导在连续循环里进行软件过程改进时把软件过程评估当成改进框架和方法的一部分使用。一个企业可以根据它的具体情况和需要从参考模型中选择所有的或一部分软件过程用于评估或改进。

8.确定供方能力应用指南

该部分内容为过程能力确定目的而进行的过程评审提供应用指南。它讲述了为对过程能力加以判断,应如何定义输入和如何运用评估结果。这不仅可直接用于对当前状况进行判断,而且也可以对复杂情况加以判断,例如对未来的预测。该部分中关于过程能力的判断方法不仅适合于任何希望确定其自身软件过程的过程能力的企业,也同样适应于对供应商的能力进行判断。

9.词汇

本部分定义了ISO/IEC TR 15504整个技术报告中使用的术语。术语首先按字母排列顺序以便于参考,然后再按逻辑类进行分类以便于理解(将相互相关的术语安排在一类)。

11.2 知识产权基础知识

11.2.1 知识产权基本概念

1.工业产权的定义

知识产权(也称为智慧财产权)是现代社会发展中不可缺少的一种法律制度。知识产权保护制度为促进知识的积累与交流,丰富人们的精神生活,提高全民族的科学文化素质,推动经济的发展以及社会进步起到了极其重要的作用。知识产权是指人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。我国《民法通则》规定,知识产权是指民事权利主体(公民、法人)基于创造性的智力成果。

根据有关国际公约规定(世界知识产权组织公约第二条),知识产权的保护对象包括下列各项有关权利。

(1)文学、艺术和科学作品。

(2)表演艺术家的表演以及唱片和广播节目。

(3)人类一切活动领域的发明。

(4)科学发现。

(5)工业品外观设计。

(6)商标、服务标记以及商业名称和标志。

(7)制止不正当竞争。

(8)在工业、科学、文学艺术领域内由于智力创造活动而产生的一切其他权利。

在世界贸易组织协议的知识产权协议中,第一部分第一条所规定的知识产权范围,还包括“未披露过的信息专有权”,这主要是指工商业经营者所拥有的经营秘密和技术秘密等商业秘密。知识产权保护制度是随着科学技术的进步而不断发展和完善的。随着科学技术的迅速发展,知识产权保护对象的范围不断扩大,不断涌现新型的智力成果,如计算机软件、生物工程技术、遗传基因技术和植物新品种等,这些都是当今世界各国所公认的知识产权的保护对象。知识产权可分为工业产权和著作权两类。

(1)工业产权。根据保护工业产权巴黎公约第一条的规定,工业产权包括专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称、制止不正当竞争等项内容。此外,商业秘密、微生物技术和遗传基因技术等也属于工业产权保护的对象。近年来,在一些国家可以通过申请专利对计算机软件进行专利保护。对于工业产权保护的对象,可以分为“创造性成果权利”和“识别性标记权利”。发明、实用新型和工业品外观设计等属于创造性成果权利,它们都表现出比较明显的智力创造性。其中,发明和实用新型是利用自然规律做出的解决特定问题的新的技术方案,工业品外观设计是确定工业品外表的美学创作,完成人需要付出创造性劳动。商标、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称以及我国反不正当竞争法第5条中规定的知名商品所特有的名称、包装、装潢等为识别性标记权利。

(2)著作权。著作权(也称为版权)是指作者对其创作的作品享有的人身权和财产权。人身权包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权等;财产权包括作品的使用权和获得报酬权,即以复制、表演、播放、展览、发行、摄制电影、电视、录像或者改编、翻译、注释、编辑等方式使用作品的权利,以及许可他人以上述方式使用作品并由此获得报酬的权利。关于著作权保护的对象,按照《保护文学艺术作品伯尔尼公约》第二条规定,包括文学、科学和艺术领域内的一切作品,不论其表现形式或方式如何,诸如书籍、小册子和其他著作;讲课、演讲和其他同类性质作品;戏剧或音乐作品;舞蹈艺术作品和哑剧作品;配词或未配词的乐曲;电影作品以及与使用电影摄影艺术类似的方法表现的作品;图画、油画、建筑、雕塑、雕刻和版画;摄影作品以及使用与摄影艺术类似的方法表现的作品;与地理、地形建筑或科学技术有关的示意图、地图、设计图、草图和立体作品等。

有些智力成果可以同时成为这两类知识产权保护的客体,例如,计算机软件和实用艺术品受著作权保护的同时,权利人还可以通过申请发明专利和外观设计专利获得专利权,成为工业产权保护的对象。在美国和欧洲的一些国家,如果计算机软件自身包含技术构成,软件又能实现某方面的技术效果,如工业自动化控制等,则不应排除专利保护。按照世界知识产权组织公约,科学发现也被列为知识产权。我国民法通则第97条规定了科学发现权的法律地位,但很难将其归属工业产权或著作权。可见,新产生的一些知识产权不一定就归为这两个类别。知识产权所保护的对象是依赖人类智力劳动创造的,特别是高科技创新产业进发出的呈现千姿百态的知识财产,都属人类智力劳动的成果,法律都赋予它们民事权利。

2.知识产权的特点

(1)无形性。知识产权是一种无形财产权。知识产权的客体指的是智力创作性成果(也称为知识产品),是一种没有形体的精神财富。它是一种可以脱离其所有者而存在的无形信息,可以同时为多个主体所使用,在一定条件下不会因多个主体的使用而使该项知识财产自身遭受损耗或者灭失。

(2)双重性。某些知识产权具有财产权和人身权双重性,例如著作权,其财产权属性主要体现在所有人享有的独占权以及许可他人使用而获得报酬的权利,所有人可以通过独自实施获得收益,也可以通过有偿许可他人实施获得收益,还可以像有形财产那样进行买卖或抵押;其人身权属性主要是指署名权等。有的知识产权具有单一的属性,例如,发现权只具有名誉权属性,而没有财产权属性;商业秘密只具有财产权属性,而没有人身权属性;专利权、商标权主要体现为财产权。

(3)确认性。无形的智力创作性成果不像有形财产那样直观可见,因此,智力创作性成果的财产权需要依法审查确认,以得到法律保护。例如,我国的发明人所完成的发明,其实用新型或者外观设计,已经具有价值和使用价值,但是,其完成人尚不能自动获得专利权,完成人必须依照专利法的有关规定,向国家专利局提出专利申请,专利局依照法定程序进行审查,申请符合专利法规定条件的,由专利局做出授予专利权的决定,颁发专利证书,只有当专利局发布授权公告后,其完成人才享有该项知识产权。又如,商标权的获得,大多数国家(包括中国)都实行注册制,只有向国家商标局提出注册申请,经审查核准注册后,才能获得商标权。文学艺术作品以及计算机软件的著作权虽然是自作品完成其权利即自动产生,但有些国家也要实行登记或标注版权标记后才能得到保护。

(4)独占性。由于智力成果具有可以同时被多个主体所使用的特点,因此,法律授予知识产权一种专有权,具有独占性。未经权利人许可,任何单位或个人不得使用,否则就构成侵权,应承担相应的法律责任。法律对各种知识产权都规定了一定的限制,但这些限制不影响其独占性特征。少数知识产权不具有独占性特征,例如技术秘密的所有人不能禁止第三人使用其独立开发完成的或者合法取得的相同技术秘密,可以说,商业秘密不具备完全的财产权属性。

(5)地域性。知识产权具有严格的地域性特点,即各国主管机关依照本国法律授予的知识产权,只能在其本国领域内受法律保护,例如中国专利局授予的专利权或中国商标局核准的商标专用权,只能在中国领域内受保护,其他国家则不给予保护,外国人在我国领域外使用中国专利局授权的发明专利,不侵犯我国专利权。所以,我国公民、法人完成的发明创造要想在外国受保护,必须在外国申请专利。著作权虽然自动产生,但它受地域限制,我国法律对外国人的作品并不都给予保护,只保护共同参加国际条约国家的公民作品。同样,公约的其他成员国也按照公约规定,对我国公民和法人的作品给予保护。还有按照两国的双边协定,相互给予对方国民的作品保护。

(6)时间性。知识产权具有法定的保护期限,一旦保护期限届满,权利将自行终止,成为社会公众可以自由使用的知识。至于期限的长短,依各国的法律确定。例如,我国发明专利的保护期为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自专利申请日起计算。我国公民的作品发表权的保护期为作者终生及其死亡后50年。我国商标权的保护期限自核准注册之日起10年内有效,但可以根据其所有人的需要无限地延长权利期限,在期限届满前6个月内申请续展注册,每次续展注册的有效期为10年,续展注册的次数不限。如果商标权人逾期不办理续展注册,其商标权也将终止。商业秘密受法律保护的期限是不确定的,该秘密一旦被公众所知悉,即成为公众可以自由使用的知识。

3.中国知识产权法规

目前,我国已形成了比较完备的知识产权保护的法律体系,保护知识产权的法律主要有中华人民共和国著作权法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国继承法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国计算机软件保护条例和中华人民共和国著作权法实施条例等。

11.2.2 计算机软件著作权

1.计算机软件著作权的主体与客体

1)计算机软件著作权的主体

计算机软件著作权的主体是指享有著作权的人。根据著作权法和《计算机软件保护条例》的规定,计算机软件著作权的主体包括公民、法人和其他组织。著作权法和《计算机软件保护条例》未规定对主体的行为能力限制,同时对外国人、无国籍人的主体资格,奉行“有条件”的国民待遇原则。

(1)公民。公民(即指自然人)通过以下途径取得软件著作权主体资格。

① 公民自行独立开发软件(软件开发者)。

② 订立委托合同,委托他人开发软件,并约定软件著作权归自己享有。

③ 通过转让途径取得软件著作财产权主体资格(软件权利的受让者)。

④ 公民之间或与其他主体之间,对计算机软件进行合作开发而产生的公民群体或者公民与其他主体成为计算机软件作品的著作权人。

⑤ 根据《继承法》的规定,通过继承取得软件著作财产权主体资格。

(2)法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担义务的组织。计算机软件的开发往往需要较大投资和较多的人员,法人则具有资金来源丰富和科技人才众多的优势,因而法人是计算机软件著作权的重要主体。法人取得计算机软件著作权主体资格一般通过以下途径。

① 由法人组织并提供创作物质条件所实施的开发,并由法人承担社会责任。

② 通过接受委托、转让等各种有效合同关系而取得著作权主体资格。

③ 因计算机软件著作权主体(法人)发生变更而依法成为著作权主体。

(3)其他组织。其他组织是指除去法人以外的能够取得计算机软件著作权的其他民事主体,包括非法人单位、合作伙伴等。

2)计算机软件著作权的客体

计算机软件著作权的客体是指著作权法保护的计算机软件著作权的范围(受保护的对象)。根据《著作权法》第三条和《计算机软件保护条例》第二条的规定,著作权法保护的计算机软件是指计算机程序及其有关文档。著作权法对计算机软件的保护是指计算机软件的著作权人或者其受让者依法享有著作权的各项权利。

(1)计算机程序。《根据计算机软件保护条例》第三条第一款的规定,计算机程序是指为了得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列,或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化语句序列。计算机程序包括源程序和目标程序,同一程序的源程序文本和目标程序文本视为同一软件作品。

(2)计算机软件的文档。根据《计算机软件保护条例》第三条第二款的规定,计算机程序的文档是指用自然语言或者形式化语言所编写的文字资料和图表,用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法等。文档一般以程序设计说明书、流程图和用户手册等表现。

2.计算机软件受著作权法保护的条件

《计算机软件保护条例》规定,依法受到保护的计算机软件作品必须符合下列条件。

(1)独立创作。受保护的软件必须由开发者独立开发创作,任何复制或抄袭他人开发的软件不能获得著作权。当然,软件的独创性不同于专利的创造性。程序的功能设计往往被认为是程序的思想概念,根据著作权法不保护思想概念的原则,任何人都可以设计具有类似功能的另一件软件作品。但是,如果用了他人软件作品的逻辑步骤的组合方式,则对他人软件构成侵权。

(2)可被感知。受著作权法保护的作品应当是作者创作思想在固定载体上的一种实际表达。如果作者的创作思想未表达出来不可以被感知,就不能得到著作权法的保护。因此,《计算机软件保护条例》规定,受保护的软件必须固定在某种有形物体上,例如固定在存储器、磁盘和磁带等设备上,也可以是其他的有形物,如纸张等。

(3)逻辑合理。逻辑判断功能是计算机系统的基本功能。因此,受著作权法保护的计算机软件作品必须具备合理的逻辑思想,并以正确的逻辑步骤表现出来,才能达到软件的设计功能。毫无逻辑性的计算机软件不能计算出正确结果,也就毫无价值。

根据《计算机软件保护条例》第六条的规定,除计算机软件的程序和文档外,著作权法不保护计算机软件开发所用的思想、概念、发现、原理、算法、处理过程和运算方法。也就是说,利用已有的上述内容开发软件,并不构成侵权。因为开发软件时所采用的思想、概念等均属计算机软件基本理论的范围,是设计开发软件不可或缺的理论依据,属于社会公有领域,不能被个人专有。

3.计算机软件著作权的权利

1)计算机软件的著作人身权

《中华人民共和国著作权法》规定,软件作品享有两类权利,一类是软件著作权的人身权(精神权利);另一类是软件著作权的财产权(经济权利)。《计算机软件保护条例》规定,软件著作权人享有发表权和开发者身份权,这两项权利与软件著作权人的人身权是不可分离的。

(1)发表权。发表权是指决定软件作品是否公之于众的权利,即指软件作品完成后,以复制、展示、发行或者翻译等方式使软件作品在一定数量不特定人的范围内公开。发表权具体内容包括软件作品发表的时间、发表的形式以及发表的地点等。

(2)开发者身份权(也称为署名权)。开发者身份权是指作者为表明身份在软件作品中署自己名字的权利。署名可有多种形式,既可以署作者的姓名,也可以署作者的笔名,或者作者自愿不署名。对一部作品来说,通过署名即可对作者的身份给予确认。我国著作权法规定,如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或非法人单位为作者。因此,作品的署名对确认著作权的主体具有重要意义。开发者的身份权不随软件开发者的消亡而丧失,且无时间限制。

2)计算机软件的著作财产权

著作权中的财产权是指能够给著作权人带来经济利益的权利。这种经济利益的实现,要依靠著作权人对作品使用才能获得。财产权通常是指由软件著作权人控制和支配,并能够为权利人带来一定经济效益的权利。《计算机软件保护条例》规定,软件著作权人享有下述软件财产权。

(1)使用权。即在不损害社会公共利益的前提下,以复制、修改、发行、翻译和注释等方式合作软件的权利。

(2)复制权。即将软件作品制作一份或多份的行为。复制权就是版权所有人决定实施或不实施上述复制行为或者禁止他人复制其受保护作品的权利。

(3)修改权。即对软件进行增补、删节,或者改变指令、语句顺序等以提高、完善原软件作品的作法。修改权即指作者享有的修改或者授权他人修改软件作品的权利。

(4)发行权。发行是指为满足公众的合理需求,通过出售、出租等方式向公众提供一定数量的作品复制件。发行权即以出售或赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利。

(5)翻译权。翻译是指以不同于原软件作品的一种程序语言转换该作品原使用的程序语言,而重现软件作品内容的创作。简单地说,也就是指将原软件从一种程序语言转换成另一种程序语言的权利。

(6)注释权。软件作品的注释是指对软件作品中的程序语句进行解释,以便更好地理解软件作品。注释权是指著作权人对自己的作品享有进行注释的权利。

(7)信息网络传播权。以有线或者无线信息网络方式向公众提供软件作品,使公众可在其个人选定的时间和地点获得软件作品的权利。

(8)出租权。即有偿许可他人临时使用计算机软件的复制件的权利,但是软件不是出租的主要标的的除外。

(9)使用许可权和获得报酬权。即许可他人以上述方式使用软件作品的权利(许可他人行使软件著作权中的财产权)和依照约定或者有关法律规定获得报酬的权利。

(10)转让权。即向他人转让软件的使用权和使用许可权的权利。软件著作权人可以全部或者部分转让软件著作权中的财产权。

3)软件合法持有人的权利

根据《计算机软件保护条例》的规定,软件的合法复制品所有人享有下述权利。

(1)根据使用的需要把软件装入计算机等能存储信息的装置内。

(2)根据需要进行必要的复制。

(3)为了防止复制品损坏而制作备份复制品。这些复制品不得通过任何方式提供给他人使用,并在所有人丧失该合法复制品所有权时,负责将备份复制品销毁。

(4)为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能性能而进行必要的修改。但是,除合同约定外,未经该软件著作权人许可,不得向任何第三方提供修改后的软件。

4.计算机软件著作权的行使

1)软件经济权利的许可使用

软件经济权利的许可使用是指软件著作权人或权利合法受让者,通过合同方式许可他人使用其软件,并获得报酬的一种软件贸易形式。许可使用的方式可分为以下几种。

(1)独占许可使用。权利人通过书面合同授权,被授权方可以根据合同规定的方式、条件和时间确定独占性,权利人不得将软件使用权授予第三方,权利人自己不能使用该软件。

(2)独家许可使用。权利人通过书面合同授权,被授权方可以根据合同规定的方式、条件和时间确定独占性,权利人不得将软件使用权授予第三方,权利人自己可以使用该软件。

(3)普通许可使用。权利人通过书面合同授权,被授权方可以根据合同规定的方式、条件和时间确定独占性,权利人可以将软件使用权授予第三方,权利人自己可以使用该软件。

(4)法定许可使用和强制许可使用。在法律特定的条款下,不经软件著作权人许可,使用其软件。

2)软件经济权利的转让使用

软件经济权利的转让使用是指软件著作权人将其享有的软件著作权中的经济权利全部转移给他人。软件经济权利的转让将改变软件权利的归属,原始著作权人的主体地位随着转让活动的发生而丧失,软件著作权受让者成为新的著作权主体。《计算机软件保护条例》规定,软件著作权转让必须签订书面合同。同时,软件转让活动不能改变软件的保护期。转让方式包括出买、赠与、抵押和赔偿等,可以定期转让或者永久转让。

5.计算机软件著作权的保护期

根据《著作权法》和《计算机软件保护条例》的规定,计算机软件著作权的权利自软件开发完成之日起产生,保护期为50年。保护期满,除开发者身份权以外,其他权利终止。一旦计算机软件著作权超出保护期,软件就进入公有领域。计算机软件著作权人的单位终止和计算机软件著作权人的公民死亡均无合法继承人时,除开发者身份权以外,该软件的其他权利进入公有领域。软件进入公有领域后成为社会公共财富,公众可无偿使用。

6.计算机软件著作权的归属

我国著作权法对著作权的归属采取了“创作主义”原则,明确规定著作权属于作者,除非另有规定。《计算机软件保护条例》第九条规定“软件著作权属于软件开发者,本条例另有规定的情况除外。”这是我国计算机软件著作权归属的基本原则。

计算机软件开发者是计算机软件著作权的原始主体,也是享有权利最完整的主体。软件作品是开发者从事智力创作活动所取得的智力成果,是脑力劳动的结晶。其开发创作行为使开发者直接取得该计算机软件的著作权。因此,《计算机软件保护条例》第九条明确规定“软件著作权属于软件开发者”,即以软件开发的事实来确定著作权的归属,谁完成了计算机软件的开发工作,软件的著作权就归谁享有。

1)职务开发软件著作权的归属

职务软件作品是指公民在单位任职期间为执行本单位工作任务所开发的计算机软件作品。《计算机软件保护条例》第十三条做出了明确的规定,即公民在单位任职期间所开发的软件,如果是执行本职工作的结果,即针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的,或者是从事本职工作活动所预见的结果或自然的结果;则该软件的著作权属于该单位。根据《计算机软件保护条例》规定,可以得出这样的结论:当公民作为某单位的雇员时,如其开发的软件属于执行本职工作的结果,该软件著作权应当归单位享有。若开发的软件不是执行本职工作的结果,其著作权就不属单位享有。如果该雇员主要使用了单位的设备,按照《计算机软件保护条例》第十三条第三款的规定,不能属于该雇员个人享有。

对于公民在非职务期间创作的计算机程序,其著作权属于某项软件作品的开发单位,还是从事直接创作开发软件作品的个人,可按照《计算机软件保护条例》第十三条规定的三条标准确定。

(1)所开发的软件作品不是执行其本职工作的结果。任何受雇于一个单位的人员,都会被安排在一定的工作岗位和分派相应的工作任务,完成分派的工作任务就是他的本职工作。本职工作的直接成果也就是其工作任务的不断完成。当然,具体工作成果又会产生许多效益、产生范围更广的结果。但是,该条标准指的是雇员本职工作最直接的成果。若雇员开发创作的软件不是执行本职工作的结果,则构成非职务计算机软件著作权的条件之一。

(2)开发的软件作品与开发者在单位中从事的工作内容无直接联系。如果该雇员在单位担任软件开发工作,引起争议的软件作品不能与其本职工作中明确指定的开发目标有关,软件作品的内容也不能与其本职工作所开发的软件的功能、逻辑思维和重要数据有关。雇员所开发的软件作品与其本职工作没有直接的关系,则构成非职务计算机软件著作权的第二个条件。

(3)开发的软件作品未使用单位的物质技术条件。开发创作软件作品所使用的物质技术条件,即开发软件作品所必须的设备、数据、资金和其他软件开发环境,不属于雇员所在的单位所有。没有使用受雇单位的任何物质技术条件构成非职务软件著作权的第三个条件。

雇员进行本职工作以外的软件开发创作,必须同时符合上述三个条件,才能算是非职务软件作品,雇员个人才享有软件著作权。常有软件开发符合前两个条件,但使用了单位的技术情报资料、计算机设备等物质技术条件的情况。处理此种情况较好的方法是对该软件著作权的归属应当由单位和雇员双方协商确定,如对于公民在非职务期间利用单位物质条件创作的与单位业务范围无关的计算机程序,其著作权属于创作程序的作者,但作者许可第三人使用软件时,应当支付单位合理的物质条件使用费,如计算机机时费等。若通过协商不能解决,按上述三条标准作出界定。

2)合作开发软件著作权的归属

合作开发软件是指两个或两个以上公民、法人或其他组织订立协议,共同参加某项计算机软件的开发并分享软件著作权的形式。《计算机软件保护条例》第十条规定:“由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件,其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定。无书面合同或者合同未作明确约定,合作开发的软件可以分割使用的,开发者对各自开发的部分可以单独享有著作权;但是,行使著作权时,不得扩展到合作开发的软件整体的著作权。合作开发的软件不能分割使用的,其著作权由合作开发者共同享有,通过协商一致行使;如不能协商一致,又无正当理由,任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利,但是所得收益应合理分配给所有合作开发者。”根据此规定,对合作开发软件著作权的归属应掌握以下4点。

(1)由两个以上的单位、公民共同开发完成的软件属于合作开发的软件。对于合作开发的软件,其著作权的归属一般是由各合作开发者共同享有;但如果有软件著作权的协议,则按照协议确定软件著作权的归属。

(2)由于合作开发软件著作权是由两个以上单位或者个人共同享有,因而为了避免在软件著作权的行使中产生纠纷,规定“合作开发的软件,其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定。”。

(3)对于合作开发的软件著作权按以下规定执行:“无书面合同或者合同未作明确约定,合作开发的软件可以分割使用的,开发者对各自开发的部分可以单独享有著作权;但是,行使著作权时,不得扩展到合作开发的软件整体的著作权。合作开发的软件不能分割使用的,其著作权由合作开发者共同享有,通过协商一致行使;如不能协商一致,又无正当理由,任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利,但是所得收益应合理分配给所有合作开发者。”

(4)合作开发者对于软件著作权中的转让权不得单独行使。因为转让权的行使将涉及软件著作权权利主体的改变,所以软件的合作开发者在行使转让权时,必须与各合作开发者协商,在征得同意的情况下方能行使该项专有权利。

3)委托开发的软件著作权归属

委托开发的软件作品属于著作权法规定的委托软件作品。委托开发软件作品著作权关系的建立,一般由委托方与受委托方订立合同而成立。委托开发软件作品关系中,委托方的责任主要是提供资金、设备等物质条件,并不直接参与开发软件作品的创作开发活动。受托方的主要责任是根据委托合同规定的目标开发出符合条件的软件。关于委托开发软件著作权的归属,《计算机软件保护条例》第十一条规定:“接受他人委托开发的软件,其著作权的归属由委托者与受委托者签订书面合同约定;无书面合同或者合同未作明确约定的,其著作权由受托人享有。”根据该条的规定,委托开发的软件著作权的归属按以下标准确定。

(1)委托开发软件作品需根据委托方的要求,由委托方与受托方以合同确定的权利和义务的关系而进行开发的软件。因此,软件作品著作权归属应当作为合同的重要条款予以明确约定。对于当事人已经在合同中约定软件著作权归属关系的,如事后发生纠纷,软件著作权的归属仍应当根据委托开发软件的合同来确定。

(2)若在委托开发软件活动中,委托者与受委托者没有签订书面协议,或者在协议中未对软件著作权归属作出明确的约定,则软件著作权属于受委托者,即属于实际完成软件的开发者。

4)接受任务开发的软件著作权归属

根据社会经济发展的需要,对于一些涉及国家基础项目或者重点设施的计算机软件,往往采取由政府有关部门或上级单位下达任务方式,完成软件的开发工作。对于下达任务开发的软件,其著作权的归属关系,《计算机软件保护条例》第十二条作出了明确的规定:“由国家机关下达任务开发的软件,著作权的归属与行使由项目任务书或者合同规定;项目任务书或者合同中未作明确规定,软件著作权由接受任务的法人或者其他组织享有。”根据该规定,国家或上级下达任务开发的软件著作权归属应按以下两条标准确定。

(1)下达任务开发的软件著作权的归属关系,首先应以项目任务书的规定或者双方的合同约定为准。

(2)下达任务的项目任务书或者双方订立的合同中未对软件著作权归属作出明确的规定或者约定的,其软件著作权属于接受并实际完成开发软件任务的单位。

5)计算机软件著作权主体变更后软件著作权的归属

计算机软件著作权的主体,因一定的法律事实而发生变更,如作为软件著作权人的公民的死亡,单位的变更,软件著作权的转让以及人民法院对软件著作权的归属作出裁判等。软件著作权主体的变更必然引起软件著作权归属的变化。对此,《计算机软件保护条例》也作了一些规定。因计算机软件主体变更引起的权属变化有以下几种。

(1)公民继承的软件权利归属。《计算机软件保护条例》第十五条规定:“在软件著作权的保护期内,软件著作权的继承者可根据《中华人民共和国继承法》的有关规定,继承本条例第八条项规定的除署名权以外的其他权利。”按照该条的规定,软件著作权的合法继承人依法享有继承被继承人享有的软件著作权的使用权、使用许可权和获得报酬权等权利。继承权的取得、继承顺序等均按照继承法的规定进行。

(2)单位变更后软件权利归属。《计算机软件保护条例》第十五条规定:“软件著作权属于法人或其他组织的,法人或其他组织变更、终止后,其著作权在本条例规定的保护期内由承受其权利义务的法人或其他组织享有。”按照该条的规定,作为软件著作权人的单位发生变更(如单位的合并、破产等),而其享有的软件著作权仍处在法定的保护期限内,可以由合法的权利承受单位享有原始著作权人所享有的各项权利。依法承受软件著作权的单位,成为该软件的后续著作权人,可在法定的条件下行使所承受的各项专有权利。一般认为,“各项权利”包括署名权等著作人身权在内的全部权利。

(3)权利转让后软件著作权归属。《计算机软件保护条例》第二十条规定:“转让软件著作权的,当事人应当订立书面合同。”计算机软件著作财产权按照该条的规定发生转让后,必然引起著作权主体的变化,产生新的软件著作权归属关系。软件权利的转让应当根据我国有关法规以签订、执行书面合同的方式进行。软件权利的受让者可依法行使其享有的权利。

(4)司法判决、裁定引起的软件著作权归属问题。计算机软件著作权是公民、法人和其他组织享有的一项重要的民事权利。因而在民事权利行使、流转的过程中,难免发生涉及计算机软件著作权作为标的物的民事、经济关系,也难免发生争议和纠纷。争议和纠纷发生后由人民法院的民事判决、裁定而产生软件著作权主体的变更,引起软件著作权归属问题。因司法裁判引起软件著作权的归属问题主要有4类:一类是由人民法院对著作权归属纠纷中权利的最终归属作出司法裁判,从而变更了计算机软件著作权原有归属;第二类是计算机软件的著作权人为民事法律关系中的债务人(债务形成的原因可能多种多样,如合同关系或者损害赔偿关系等),人民法院将其软件著作财产权判归债权人享有抵债;第三类是人民法院作出民事判决判令软件著作权人履行民事给付义务,在判决生效后执行程序中,其无其他财产可供执行,将软件著作财产权执行给对方折抵债务;第四类是根据破产法的规定,软件著作权人被破产还债,软件著作财产权作为法律规定的破产财产构成的“其他财产权利”,作为破产财产由人民法院判决分配。

(5)保护期限届满权利丧失。软件著作权的法定保护期限可以确定计算机软件的主体能否依法变更。如果软件著作权已过保护期,该软件进入公有领域,便丧失了专有权,也就没有必要改变权利主体了。根据软件保护条例的规定,计算机软件著作权主体变更必须在该软件著作权的保护期限内进行,转让活动的发生不改变该软件著作权的保护期。这也就是说,转让活动也不能延长该软件著作权的保护期限。

7.计算机软件著作权侵权的鉴别

侵犯计算机软件著作权的违法行为的鉴别,主要依靠保护知识产权的相关法律来判断。违反著作权、计算机软件保护条例等法律禁止的行为,便是侵犯计算机著作权的违法行为,这是鉴别违法行为的本质原则。对于法律规定不禁止,也不违反相关法律基本原则的行为,不认为是违法行为。在法律无明文具体条款规定的情况下,违背著作权法和计算机软件保护条例等法律的基本原则,以及社会主义公共生活准则和社会善良风俗的行为,也应该视为违法行为。在一般情况下,损害他人著作财产权或人身权的行为,总是违法行为。

1)计算机软件著作权侵权行为

根据《计算机软件保护条例》第二十三条的规定,凡是行为人主观上具有故意或者过失对著作权法和计算机软件保护条例保护的计算机软件人身权和财产权实施侵害行为的,都构成计算机软件的侵权行为。该条规定的侵犯计算机软件著作权的情况,是认定软件著作权侵权行为的法律依据。计算机软件侵权行为主要有以下几种。

(1)未经软件著作权人的同意而发表或者登记其软件作品。软件著作人享有对软件作品公开发表权,未经允许著作权人以外的任何其他人都无权擅自发表特定的软件作品。如果实施这种行为,就构成侵犯著作权人的发表权。

(2)将他人开发的软件当作自己的作品发表或者登记。此种行为主要侵犯了软件著作权的开发者身份权和署名权。侵权行为人欺世盗名,剽窃软件开发者的劳动成果,将他人开发的软件作品假冒为自己的作品而署名发表。只要行为人实施了这种行为,不管其发表该作品是否经过软件著作人的同意,都构成侵权。

(3)未经合作者的同意将与他人合作开发的软件当作自己独立完成的作品发表或者登记。此种侵权行为发生在软件作品的合作开发者之间。作为合作开发的软件,软件作品的开发者身份为全体开发者,软件作品的发表权也应由全体开发者共同行使。如果未经其他开发者同意,又将合作开发的软件当作自己的独创作品发表,即构成本条规定的侵权行为。

(4)在他人开发的软件上署名或者更改他人开发的软件上的署名。这种行为是指在他人开发的软件作品上添加自己的署名,或者替代软件开发者署名,以及将软件作品上开发者的署名进行更改的行为。这种行为侵犯了软件著作人的开发者身份权及署名权。此种行为与第(2)条规定行为的区别主要是对已发表的软件作品实施的行为。

(5)未经软件著作权人或者其合法受让者的许可,修改、翻译其软件作品。此种行为是侵犯了著作权人或其合法受让者的使用权中的修改权、翻译权。对不同版本计算机软件,新版本往往是旧版本的提高和改善。这种提高和改善实质上是对原软件作品的修改、演绎。此种行为应征得软件作品原版本著作权人的同意,否则构成侵权。如果征得软件作品著作人的同意,修改和改善新增加的部分,创作者应享有著作权。

(6)未经软件著作权人或其合法受让者的许可,复制或部分复制其软件作品。此种行为侵犯了著作权人或其合法受让者的使用权中的复制权。计算机软件的复制权是计算机软件最重要的著作财产权,也是通常计算机软件侵权行为的对象。这是由于软件载体价格相对低廉,复制软件简单易行,效率极高,而销售非法复制的软件即可获得高额利润。因此,复制是常见的侵权行为,是防止和打击的主要对象。当软件著作权经当事人的约定合法转让给转让者以后,软件开发者未经允许不得复制该软件,否则也构成本条规定的侵权行为。

(7)未经软件著作权人及其合法受让者同意,向公众发行、出租其软件的复制品。此种行为侵犯了著作权人或其合法受让者的发行权与出租权。

(8)未经软件著作权人或其合法受让者同意,向任何第三方办理软件权利许可或转让事宜,这种行为侵犯了软件著作权人或其合法受让者的使用许可权和转让权。

(9)未经软件著作权人及其合法受让者同意,通过信息网络传播著作权人的软件。这种行为侵犯了软件著作权人或其合法受让者的信息网络传播权。

(10)侵犯计算机软件著作权存在着共同侵权行为。两人以上共同实施《计算机软件保护条例》第二十三条和第二十四条规定的侵权行为,构成共同侵权行为。对行为人并没有实施《计算机软件保护条例》第二十三条和第二十四条规定的行为,但实施了向侵权行为人进行侵权活动提供设备、场所或解密软件,或者为侵权复制品提供仓储、运输条件等行为,构成共同侵权应当在行为人之间具有共同故意或过失行为。其构成的要件有两个,一是行为人的过错是共同的,而不论行为人的行为在整个侵权行为过程中所起的作用如何;二是行为人主观上要有故意或过失的过错。如果这两个要件具备,各个行为人实施的侵权行为虽然各不相同,也同样构成共同侵权。两个要件如果缺乏一个,不构成共同的侵权,或者是不构成任何侵权。

2)不构成计算机软件侵权的合理使用行为

我国《计算机软件保护条例》第八条第四项和第十六条规定,获得使用权或使用许可权(视合同条款)后,可以对软件进行复制而无须通知著作权人,也不构成侵权。对于合法持有软件复制品的单位、公民在不经著作权人同意的情况下,也享有复制与修改权。合法持有软件复制品的单位、公民,在不经软件著作权人同意的情况下,可以根据自己使用的需要将软件装入计算机,为了存档也可以制作复制品,为了把软件用于实际的计算机环境或者改进其功能时也可以进行必要的修改,但是复制品和修改后的文本不能以任何方式提供给他人。超过以上权利,即视为侵权行为。区分合理使用与非合理使用的判别标准一般有如下几个。

(1)软件作品是否合法取得。这是合理使用的基础。

(2)使用目的是非商业营业性。如果使用的目的是为商业性营利,就不属合理使用的范围。

(3)合理使用一般为少量的使用。所谓少量的界限,根据其使用的目的以行业惯例和人们一般常识所综合确定。超过通常被认为的少量界限,即可被认为不属合理使用。

我国《计算机软件保护条例》第十七条规定:“为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件的方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬。”

3)计算机著作权软件侵权的识别

计算机软件明显区别于其他著作权法保护的客体,它具有以下特点。

(1)技术性。计算机软件的技术性是指其创作开发的高技术性。具有一定规模的软件的创作开发,一般开发难度大、周期长、投资高,需要良好组织,严密管理且各方面人员配合协作,借助现代化高技术和高科技工具生产创作。

(2)依赖性。计算机程序的依赖性是指人们对其的感知依赖于计算机的特性。著作权保护的其他作品一般都可以依赖人的感觉器官所直接感知。但计算机程序则不能被人们所直接感知,它的内容只能依赖计算机等专用设备才能被充分表现出来,才能被人们所感知。

(3)多样性。计算机程序的多样性是指计算机程序表达的多样性。计算机程序的表达较著作权法保护的其他对象特殊,其既能以源代码表达,还可以以目标代码和微码等表达,表达形式多样。计算机程序表达的存储媒体也多种多样,同一种程序分别可以被存储在纸张、磁盘、磁带、光盘和集成电路上等。计算机程序的载体大多数精巧灵便。此外,计算机程序的内容与表达难以严格区别界定。

(4)运行性。计算机程序的运行性是指计算机程序功能的运行性。计算机程序不同于一般的文字作品,它主要的功能在于使用。也就是说,计算机程序的功能只能通过对程序的使用、运行才能充分体现出来。计算机程序采用数字化形式存储、转换,复制品与原作品一般无明显区别。

根据计算机软件的特点,对计算机软件侵权行为的识别可以通过将发生争议的某一计算机程序与比照物(权利明确的正版计算机程序)进行对比和鉴别,从两个软件的相似性或是否完全相同来判断,做出侵权认定。软件作品常常表现为计算机程序的不唯一性,两个运行结果相同的计算机程序,或者两个计算机软件的源代码程序不相似或不完全相似,前者不一定构成侵权,而后者不一定不构成侵权。

8.软件著作权侵权的法律责任

当侵权人侵害他人的著作权、财产权或著作人身权,造成权利人财产上的或非财产的损失,侵权人不履行赔偿义务,法律即强制侵权人承担赔偿损失的民事责任。

1)民事责任

侵犯计算机著作权以及有关权益的民事责任是指公民、法人或其他组织因侵犯著作权发生的后果依法应承担的法律责任。我国《计算机软件保护条例》第二十三条规定了侵犯计算机著作权的民事责任,即侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;实际损失难以计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五十万元以下的赔偿。有下列侵权行为的,应当根据情况承担停止侵害、消除影响、公开赔礼道歉或赔偿损失等民事责任。

(1)未经软件著作权人许可发表或者登记其软件的。

(2)将他人软件当作自己的软件发表或者登记的。

(3)未经合作者许可,将与他人合作开发的软件当作自己单独完成的作品发表或者登记的。

(4)在他人软件上署名或者涂改他人软件上的署名的。

(5)未经软件著作权人许可,修改、翻译其软件的。

(6)其他侵犯软件著作权的行为。

2)行政责任

我国《计算机软件保护条例》第二十四条规定了相应的行政责任,即对侵犯软件著作权行为,著作权行政管理部门应当责令停止违法行为,没收非法所得,没收、销毁侵权复制品,并可处以每件一百元或者货值金额二至五倍的罚款。有下列侵权行为的,应当根据情况承担停止侵害、消除影响、公开赔礼道歉或赔偿损失等行政责任。

(1)复制或者部分复制著作权人软件的。

(2)向公众发行、出租、通过信息网络传播著作权人软件的。

(3)故意避开或者破坏著作权人为保护其软件而采取的技术措施的。

(4)故意删除或者改变软件权利管理电子信息的。

(5)许可他人行使或者转让著作权人的软件著作权的。

3)刑事责任

侵权行为触犯刑律的,侵权者应当承担刑事责任。我国《刑法》第二百一十七条、第二百一十八条和第二百二十条规定,构成侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的,由司法机关追究刑事责任。

11.2.3 计算机软件的商业秘密权

关于商业秘密的法律保护,各国采取不同的法律,有的制定单行法,有的规定在反不正当竞争法中,有的适用一般侵权行为法。我国反不正当竞争法规定了商业秘密的保护问题。

1.商业秘密

1)商业秘密的定义

《反不正当竞争》中商业秘密定义为“指不为公众所知悉的、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息”。经营秘密和技术秘密是商业秘密的基本内容。经营秘密,即未公开的经营信息,是指与生产经营销售活动有关的经营方法、管理方法、产销策略、货源情报、客户名单、标底和标书内容等专有知识。技术秘密,即未公开的技术信息,是指与产品生产和制造有关的技术诀窍、生产方案、工艺流程、设计图纸、化学配方和技术情报等专有知识。

2)商业秘密的构成条件

商业秘密的构成条件是:商业秘密必须具有未公开性,即不为公众所知悉;商业秘密必须具有实用性,即能为权利人带来经济效益;商业秘密必须具有保密性,即采取了保密措施。

3)商业秘密权

商业秘密是一种无形的信息财产。与有形财产相区别,商业秘密不占据空间,不易被权利人所控制,不发生有形损耗,其权利是一种无形财产权。商业秘密的权利人与有形财产所有权人一样,依法享有占有、使用和收益的权利,即有权对商业秘密进行控制与管理,防止他人采取不正当手段获取与使用;有权依法使用自己的商业秘密,而不受他人干涉;有权通过自己使用或者许可他人使用以至转让所有权,从而取得相应的经济利益;有权处理自己的商业秘密,包括放弃占有、无偿公开、赠与或转让等。

4)商业秘密的丧失

一项商业秘密受到法律保护的依据,是必须具备上述构成商业秘密的三个条件,当缺少上述三个条件之一就会造成商业秘密丧失保护。

2.计算机软件与商业秘密

《反不正当竞争》保护计算机软件,是以计算机软件中是否包含着“商业秘密”为必要条件的。而计算机软件是人类知识、智慧、经验和创造性劳动的成果,本身就具有商业秘密的特征,即包含着技术秘密和经营秘密。即使是软件尚未开发完成,在软件开发中所形成的知识内容也可构成商业秘密。

1)计算机软件商业秘密的侵权

侵犯商业秘密,是指行为人(负有约定的保密义务的合同当事人;实施侵权行为的第三人;侵犯本单位商业秘密的行为人)未经权利人(商业秘密的合法控制人)的许可,以非法手段(包括直接从权利人那里窃取商业秘密并加以公开或使用;通过第三人窃取权利人的商业秘密并加以公开或使用)获取计算机软件商业秘密并加以公开或使用的行为。根据我国《反不正当竞争法》第十条的规定,侵犯计算机软件商业秘密的具体表现形式主要如下。

(1)以盗窃、利诱、胁迫或其他不正当手段获取权利人的计算机软件商业秘密。盗窃商业秘密,包括单位内部人员盗窃、外部人员盗窃、内外勾结盗窃等手段;以利诱手段获取商业秘密,通常指行为人向掌握商业秘密的人员提供财物或其他优惠条件,诱使其向行为人提供商业秘密;以胁迫手段获取商业秘密,是指行为人采取威胁、强迫手段,使他人在受强制的情况下提供商业秘密;以其他不正当手段获取商业秘密。

(2)披露、使用或允许他人使用以不正当手段获取的计算机软件商业秘密。披露是指将权利人的商业秘密向第三人透露或向不特定的其他人公开,使其失去秘密价值;使用或允许他人使用是指非法使用他人商业秘密的具体情形。以非法手段获取商业秘密的行为人,如果将该秘密再行披露或使用,即构成双重的侵权;倘若第三人从侵权人那里获悉了商业秘密而将秘密披露或使用,同样构成侵权。

(3)违反约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或允许他人使用其所掌握的计算机软件商业秘密。合法掌握计算机软件商业秘密的人,可能是与权利人有合同关系的对方当事人,也可能是权利人的单位工作人员或其他知情人,他们违反合同约定或单位规定的保密义务,将其所掌握的商业秘密擅自公开,或自己使用,或许可他人使用,即构成侵犯商业秘密。

(4)第三人在明知或应知前述违法行为的情况下,仍然从侵权人那里获取、使用或披露他人的计算机软件商业秘密。这是一种间接的侵权行为。

2)计算机软件商业秘密侵权的法律责任

根据我国《反不正当竞争法》和《刑法》的规定,计算机软件商业秘密的侵权者将承担行政责任、民事责任以及刑事责任。

(1)侵权者的行政责任。我国《反不正当竞争法》第二十五条规定了相应的行政责任,即对侵犯商业秘密的行为,监督检查部门应当责令停止违法行为,而后可以根据侵权的情节依法处以1万元以上20万元以下的罚款。

(2)侵权者的民事责任。计算机软件商业秘密的侵权者的侵权行为对权利人的经营造成经济上的损失时,侵权者应当承担经济损害赔偿的民事责任。我国《反不正当竞争法》第二十条规定了侵犯商业秘密的民事责任,即经营者违反该法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任。被侵害的经营者的合法权益受到损害的,可以向人民法院提起诉讼。

(3)侵权者的刑事责任。侵权者以盗窃、利诱、胁迫或其他不正当手段获取权利人的计算机软件商业秘密;披露、使用或允许他人使用以不正当手段获取的计算机软件商业秘密;违反约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或允许他人使用其所掌握的计算机软件商业秘密,其侵权行为对权利人造成重大损害的,侵权者应当承担刑事责任。我国《刑法》第二百一十九条规定了侵犯商业秘密罪,即实施侵犯商业秘密行为,给商业秘密的权利人造成重大损失的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成特别严重后果的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。

11.2.4 专利权概述

1.专利权的保护对象与特征

发明创造是产生专利权的基础。发明创造是指发明、实用新型和外观设计,是我国专利法主要保护的对象。我国《专利法实施细则》第2条第1款规定:“专利法所称的发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的技术方案”。实用新型(也称小发明)则因国而异,我国《专利法实施细则》第2条第2款规定:“实用新型是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的新的技术方案”。外观设计是指对产品的形状、图案、色彩或者它们的结合所做出的富有美感的并适于工业应用的新设计。

专利的发明创造是无形的智力创造性成果,不像有形财产那样直观可见,必须经专利主管机关依照法定程序审查确定,在未经审批以前,任何一项发明创造都不得成为专利。

下列各项属于专利法不适用的对象,因此不授予专利权。

(1)违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造。

(2)科学发现,即人们通过自己的智力劳动对客观世界已经存在的但未揭示出来的规律、性质和现象等的认识。

(3)智力活动的规则和方法,即人们进行推理、分析、判断、运算、处理、记忆等思维活动的规则和方法。

(4)病的诊断和治疗方法。即以活的人或者动物为实施对象,并以防病治病为目的,是医护人员的经验体现,而且因被诊断和治疗的对象不同而有区别,不能在工业上应用,不具有实用性。

(5)动物和植物品种,但是动物植物品种的生产方法,可以依照专利法规定授予专利权。

(6)用原子核变换方法获得的物质,即用核裂变或核聚变方法获得的单质或化合物。

2.授予专利权的条件

授予专利权的条件是指一项发明创造获得专利权应当具备的实质性条件。一项发明或者实用新型获得专利权的实质条件为新颖性、创造性和实用性。

(1)新颖性。新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物公开发表过,在国内公开使用过或以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。在某些特殊情况下,尽管申请专利的发明或者实用新型在申请日或者优先权日前公开,但在一定的期限内提出专利申请的,仍然具有新颖性。我国专利法规定,申请专利的发明创造在申请日以前6个月内,有下列情况之一的,不丧失新颖性。

① 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的。

② 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。

③ 他人未经申请人同意而泄露其内容的。

(2)创造性。创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。例如,申请专利的发明解决了人们渴望解决但一直没有解决的技术难题;申请专利的发明克服了技术偏见;申请专利的发明取得了意想不到的技术效果;申请专利的发明在商业上获得成功。一项发明专利是否具有创造性,前提是该项发明具备新颖性。

(3)实用性。实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极的效果,即不造成环境污染、能源或者资源的严重浪费,损害人体健康。如果申请专利的发明或者实用新型缺乏技术手段;申请专利的技术方案违背自然规律;利用独一无二自然条件所完成的技术方案,则不具有实用性。

我国专利法规定,外观设计获得专利权的实质条件为新颖性和美观性。新颖性是指申请专利的外观设计与其申请日以前已经在国内外出版物上公开发表的外观设计不相同或者不相近似;与其申请日前已在国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似。美观性是指外观设计被使用在产品上时能使人产生一种美感,增加产品对消费者的吸引力。

3.专利的申请

1)专利申请权

公民、法人或者其他组织依据法律规定或者合同约定享有的就发明创造向专利局提出专利申请的权利(专利申请权)。一项发明创造产生的专利申请权归谁所有,主要有由法律直接规定的情况和依合同约定的情况。专利申请权可以转让,不论专利申请权在哪一个时间段转让,原专利申请人便因此丧失专利申请权,由受让人获得相应的专利申请权。专利申请权可以被继承或赠与。专利申请人死亡后,其依法享有的专利申请权可以作为遗产,由其合法继承人继承。

2)专利申请人

专利申请人是指对某项发明创造依法律规定或者合同约定享有专利申请权的公民、法人或者其他组织。专利申请人包括职务发明创造的单位;非职务发明创造的专利申请人为完成发明创造的发明人或者设计人;共同发明创造的专利申请人是共同发明人或者设计人,或者其所属单位;委托发明创造的专利申请人为合同约定的人;受让人。

3)专利申请的原则

专利申请人及其代理人在办理各种手续时都应当采用书面形式。一份专利申请文件只能就一项发明创造提出专利申请,即“一份申请一项发明”原则。两个或者两个以上的人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授给最先申请人。

4)专利申请文件

发明或者实用新型申请文件包括请求书、说明书、说明书摘要和权利要求书。外观设计专利申请文件包括请求书、图片或照片。

5)专利申请日

专利申请日(也称关键日)是专利局或者专利局指定的专利申请受理代办处收到完整专利申请文件的日期。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。

6)专利申请的审批

专利局收到发明专利申请后,一个必要程序是初步审查,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满18个月,即行公布(公布申请),专利局可根据申请人的请求,早日公布其申请。自申请日起三年内,专利局可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查。实质审查是专利局对申请专利的发明的新颖性、创造性和实用性等依法进行审查的法定程序。

我国专利法规定:“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,专利局应当做出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,并予以登记和公布”。由此规定可知,对实用新型和外观设计专利申请只进行初步审查,不进行实质审查。

7)申请权的丧失与恢复

专利法及其实施细则有许多条款规定,如果申请人在法定期间或者专利局所指定的期限内未办理相应的手续或者没有提交有关文件,其申请就被视为撤回或者丧失提出某项请求的权利,或者导致有关权利终止后果。因耽误期限而丧失权利之后,可以在自障碍消除后2个月内,最迟自法定期限或者指定期限届满后2年内或者自收到专利局通知之日起2个月内,请求恢复其权利。

4.专利权行使

1)专利权的归属

根据《中华人民共和国专利法》的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位。申请被批准后,专利权归该单位持有(单位为专利权人)。执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指:

(1)在本职工作中做出的发明创造。

(2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造。

(3)工作变动(退职、退休或者调离)后短期内做出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

本单位的物质技术条件包括本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;在中国境内的外资企业和中外合资经营企业的工作人员完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该企业,申请被批准后,专利权归申请的企业或者个人所有;两个以上单位协作或者一个单位接受其他单位委托的研究、设计任务所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位,申请被批准后,专利权归申请的单位所有或者持有。

2)专利权人的权利

专利权是一种具有财产权属性的独占权以及由其衍生出来和相应处理权。专利权人的权利包括独占实施权、转让权、实施许可权、放弃权和标记权等。专利权人有缴纳专利年费(也称专利维持费)和实际实施已获专利的发明创造两项基本义务。

专利权人通过专利实施许可合同将其依法取得的对某项发明创造的实施权转移给非专利权人行使。任何单位或者个人实施他人专利的,除《中华人民共和国专利法》第十四条规定的以外,都必须与专利权人订立书面实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。专利实施许可的种类包括独占许可、独家许可、普通许可和部分许可。

5.专利权的限制

根据《中华人民共和国专利法》的规定,发明专利权的保护期限为自申请日起20年;实用新型专利权和外观设计专利权的保护期限为自申请日起10年。发明创造专利权的法律效力所及的范围如下。

(1)发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。

(2)外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

公告授予专利权后,任何单位或个人认为该专利权的授予不符合专利法规定条件的,可以向专利复查委员会提出宣告该专利权无效的请求。专利复审委员会对这种请求进行审查,做出宣告专利权无效或维持专利权的决定。我国专利法规定,提出无效宣告请求的时间(启动无效宣告程序的时间)始于“自专利局公告授予专利权之日起”。

专利权因某种法律事实的发生而导致其效力消灭的情形称为专利权终止。导致专利权终止的法律事实如下。

(1)保护期限届满。

(2)在专利权保护期限届满前,专利权人以书面形式向专利局声明放弃专利权。

(3)在专利权的保护期限内,专利权人没有按照法律的规定交年费。专利权终止日应为上一年度期满日。

专利法允许第三人在某些特殊情况下,可以不经专利权人许可而实施其专利,且其实施行为并不构成侵权的一种法律制度。专利权限制的种类包括强制许可、不视为侵犯专利权的行为和国家计划许可。

6.专利侵权行为

专利侵权行为是指在专利权的有效期限内,任何单位或者个人在未经专利权人许可,也没有其他法定事由的情况下,擅自以营利为目的实施专利的行为。专利侵权行为主要包括如下方面。

(1)为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。

(2)为生产经营目的制造、销售其外观设计专利产品。

(3)进口依照其专利方法直接获得的产品。

(4)产品的包装上标明专利标记和专利号。

(5)用非专利产品冒充专利产品的或者用非专利方法冒充专利方法等。

对未经专利权人许可,实施其专利的侵权行为,专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关处理。在专利侵权纠纷发生后,专利权人或者利害关系人既可以请求专利管理机关处理,又可以请求人民法院审理。侵犯专利权的诉讼时效为2年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。如果诉讼时效期限届满,专利权人或者利害关系人不能再请求人民法院保护,同时也不能再向专利管理机关请求保护。

11.2.5 企业知识产权的保护

从事计算机软件科研开发、技术贸易的高新技术企业通常需要不断开发和积累本企业的技术成果,以保持企业技术的优势,需要保护好企业拥有的知识产权,以能够利用本企业的知识产权为自身带来经济效益,否则将会影响企业的生存和发展。高新技术企业大都是以知识创新开发产品,当知识产品进入市场后,则完全依赖于对其知识产权的保护,如果没有保护或保护不好,将影响企业大规模的实施知识开发投资,企业也不可能更好地生存与发展。知识产权是一种无形的产权,是企业的重要财富,应当把保护软件知识产权作为现代企业制度的一项基本内容。

1.企业知识产权的管理

企业往往会面临软件知识产权的权利归属、软件人才的管理、软件技术的保密以及软件成果的有效利用等一系列问题,这些问题的解决不可能仅仅依靠企业的某些领导的行政干预,更有效的途径是依靠企业自身的管理制度。软件的权利归属不清、人才外流、管理不善而导致软件知识产权泄密和流失的问题,软件的研发及经营活动中不规范的问题,只有通过企业自身的知识产权管理制度来有效地控制和管理,以保护企业有关知识产权。企业知识产权管理制度,不仅应当形成激励机制,还应当建立明确的约束机制,防止发生知识产权纠纷。通过制度管理掌握主动权,以确保企业生存与发展,在技术发展中处于不败的地位。

专利权、商标权和著作权等知识产权是企业的经营资源,应建立承担企业知识产权管理的知识产权机构,有效地管理和利用知识产权。参与到软件立项、开发、销售及售后服务的每个环节,把握住企业的技术开发动向以及其他公司的技术开发动向,以知识产权的角度向开发人员、研究人员、管理人员提出建议,并为对外事务提供法律保障。

2.知识产权的保护和利用

目前,计算机技术和软件技术的知识产权法律保护已形成以《著作权法》保护为主,《著作权法》(包括《计算机软件保护条例》)、《专利法》、《商标法》、《反不正当竞争法》和《合同法》实施交叉和重叠保护为辅的趋势。例如,源程序及设计文档作为软件的表现形式用《著作权法》保护,同时作为技术秘密又受《反不正当竞争法》的保护。由于软件具有技术含量高的特点,使得对软件法律保护成为一种综合性的保护,对于企业来说,仅依靠某项法律或法规不能解决软件的所有知识产权问题。应在保护企业计算机软件成果知识产权方面实施综合性的保护,例如,在新技术的开发中重视技术秘密的管理,也应重视专利权的取得,而在命名新产品名称时,也应重视商标权的取得,以保护企业的知识产权。企业软件保护成果知识产权的一般途径如下。

(1)明确软件知识产权归属。明确知识产权是归企业还是制作、设计、开发人员所有,避免企业内部产生权属纠纷。

(2)及时对软件技术秘密采取保密措施。对企业的软件产品或成果中的技术秘密,应当及时采取保密措施,以便把握市场优势。一旦发生企业“技术秘密”被泄露的情况,则便于认定为技术秘密,依法追究泄密行为人的法律责任,保护企业的权益。

(3)依靠专利保护新技术和新产品。专利知识产权是企业重要的经营资源,依靠专利保护企业开发出的新技术或者新产品,使得企业在市场竞争中占据优势来发展自己的产业。我国采用的是先申请原则,如果有相同技术内容的专利申请,只有最先提出专利申请的企业或者个人才能获得专利权。企业的软件技术或者产品构成专利法律要件的,应当尽早办理申请专利权登记事宜,不能因企业自身的延误,造成企业软件成果新颖性的丧失,而失去申请专利的时机。

(4)软件产品进入市场之前的商标权和商业秘密保护。企业的软件产品已经冠以商品专用标识或者服务标识,要尽快完成商标或者服务标识的登记注册,保护软件产品的商标专用权。

(5)软件产品进入市场之前进行申请软件著作权登记。申请软件著作权登记以起到公示的作用。软件著作权登记只要求软件的独创性,并不以软件的技术水平作为著作权是否有效的条件,不能等到软件达到某种技术水平后再进行登记,若其他企业或者个人抢先登记,则不利于企业权益的保护。

3.建立经济约束机制,规范调整各种关系

软件企业需要按照经济合同规范各种经济活动,明确权利与义务的关系。建立企业内部以及企业与外部的各种经济约束机制。从目前存在的比较突出的问题来看,软件企业应建立以下各项合同规范。

(1)劳动关系合同。软件企业与企业职工、外聘人员之间应建立合法的劳动关系,以及应就企业的商业秘密(技术秘密和经营秘密)的保密事宜进行约定,建立劳动利益关系合同以及保守企业商业秘密的协议。一些目前不宜马上实行劳动合同的单位,也通过建立或者健全本单位的有关规章制度的方式进行过渡,以鼓励企业员工的创造性劳动,明确企业开发过程中产生的软件技术成果归属关系,以预防企业技术人员流动时造成的技术流失和技术泄密等问题。

(2)软件开发合同。软件企业与外单位合作开发、委托外单位开发软件时,应建立软件权利归属关系等事宜的协议,可按照有关规定签订软件开发合同,约定软件开发各方面尚未开发的软件享有的权利与义务的关系,以及软件技术成果开发完成后的权利归属关系和经济利益关系等。如果软件开发方在合作中发现了合同的缺陷,应及早对合同进行补充和完善。

(3)软件许可使用(或者转让)合同。软件企业在经营本企业的软件产品时,应当建立“许可证”(或是转让合同)制度,用软件许可合同(授权书)或者转让合同的方式,来明确规定软件使用权的许可(转让)方式、条件、范围和时间等事宜,避免因合同条款的约定不清楚、不明确而导致当事人之间发生扯皮等不愉快的事情,或者因合同条款无法界定而引发的软件侵权纠纷。