第3章

Chapter 3

小笨设计的GSM网络——在云端的邮政局

在第2章中我们简单地介绍了一些移动通信网的基本概念,比如复用(时分、频分、码分)、功率控制、DTX和DRX、时间同步。从这一章开始我们要把这些内容落地,也就是来看看一个真正的移动通信网是怎样构成的。

我们会从GSM开始,逐步来介绍GPRS、EDGE以及3G乃至LTE的内容。对于GSM和后面内容的关系,大家可以这样理解,GSM就好比是很多年前的邮政局,只能提供标准化的平信服务(GSM的话音业务)。随着社会的快速进步和生产生活的需要,逐渐开始可以提供小包裹的快递服务(GPRS和EDGE提供低速率数据业务)。光是提供一两千克物品的快递服务还是不能满足人们生产生活的需求,于是物流兴起了,不管是彩电冰箱,抑或是沙发席梦思,都可以送到家(3G及LTE可以提供高速率数据业务)。

当然,我们的通信技术和邮政的发展还是有根本性的区别的,邮政承载的物流业务是用卡车、火车来运输的,而通信承载的业务是用电磁波来承载的。卡车运输有速度、载重、油耗等一系列因素限制,而电磁波只有功率、频谱宽度的限制,这构成了两个系统本质的不同。

在这一章里,我们希望按循序渐进的方式来介绍GSM网络,因此安排了一个叫“小笨”的主人公来跟大家一起一步步学习GSM网络。作者认为,这种启发式的学习方式能让我们更快速地理解网络并加深对它的印象。

3.1 小笨的恼人课题——画一个GSM网络出来

小笨就要大学毕业了,在这之前他接到了老师分配给他的毕业设计课题。打开之后他不禁倒吸一口凉气,因为老师写了这么一行字:“设计一个GSM网络,所谓GSM,也就是Global System of Mobile Communication,走遍全球都能打电话,你的明白?”

小笨看得头昏脑涨,眼前发黑,在MSN上给老师敲了一串字:“老板,你这不是存心不让我过毕业设计么,我的不明白!”

滴滴滴…MSN上的头像跳动起来,飘过来一行字外加一堆表情:“毕设的评委,一堆搞光通信的,一个搞小波分析的,唯一一个搞无线的,人家研究的是LTE-Advanced!大家研究的都是前沿科技,谁搞得清楚你个GSM是咋回事,你把系统结构搞清,把信道整明白,把打电话的流程画出来不就够了。何况这些东西,你去了运营商也好,去了设计院、设备商也罢,都用得着。这就叫搂草打兔子,两不误!你的明白???!!!”

小笨这才明白老师的良苦用心,兴高采烈地跑到图书馆查资料。

3.1.1 信息如何流动与交换

通信的英文名叫做“communication”,所以一个通信系统首先要解决的问题就是怎样交换信息,只有这个最基本的任务完成了,才能谈得上其他。

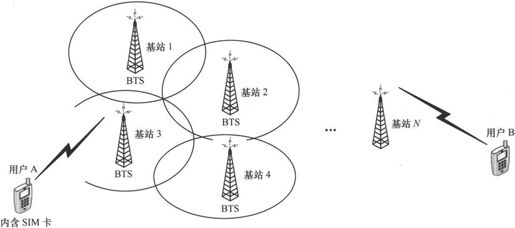

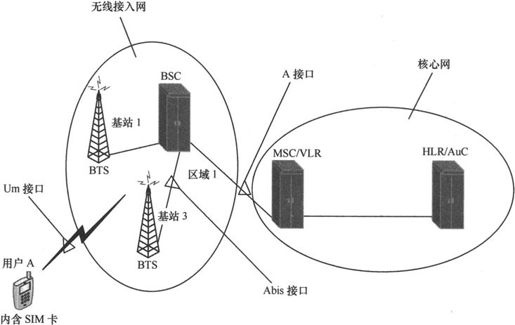

话说小笨跑到图书馆,找到了一本名为《大话移动通信》的书,在2.1.4节中发现了图2.9。顿时欣喜若狂,原来这个课题如此简单!他大笔一挥,就照着描了下来,然后做了点修改,如图3.1所示,就拿给老师过目。他是这样描述他的设计的:“这是一个地市的GSM网络,由很多个基站(BTS,Base Transceiver Station)组成,每个基站覆盖一片区域。基站有3个功能,一是和手机进行通信,二是进行功率控制,三是进行基站间切换。所谓基站和手机进行通信,是指用户A和用户B通电话的时候,他们之间不直接通话,而是通过基站来中继消息;所谓功率控制,是指基站来对手机和自身的发射功率进行控制,让功率不要太大或者太小;所谓‘切换’,是指当用户A通话过程中由基站3所在区域移动到基站4所在区域时,可以有一个‘切换’的过程,即基站4接替基站3来继续通信,这期间用户没有中断的感觉。每个用户是需要一张SIM卡的,因为要存储用户的手机号码等信息。”

1.移动交换中心——MSC

导师看了小笨的草稿,眉头一皱,说:“用户之间通话由基站进行中继,也就是基站之间互相通信咯,话说基站之间如何通信呢?”

小笨头也没抬,随口答道:“这很简单,基站之间,可以两两相互连起来嘛,用电缆也好,用光缆也罢”。

“啪”小笨头上挨了一戒尺。

“两两相连,你图上只画了四五个基站当然好两两相连了!要是有100个基站,有1000个基站,乃至几千个基站,用电缆两两相连,你打算把整个城市织成蜘蛛网吗?”导师怒道:“无线的事情你搞不明白,有线的事情总该明白吧。你家的固定电话,难道和你女朋友家的有根电缆直接相连么?难道你打电话不是先连到邮电局,在邮电局进行一下信号处理再发送到你女朋友家?”

图3.1 小笨画的“GSM网络”稿1

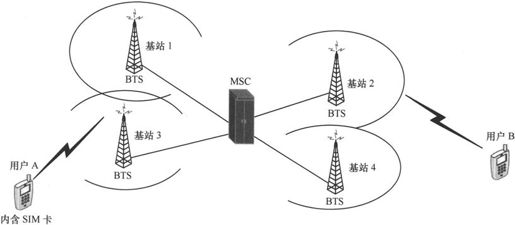

小笨平时很喜欢看战争片,他蓦然想起以前的摇柄式电话,抡起膀子一通摇之后并不是直接就接到了对方,而是接通了接线员,然后跟接线员说:“喂,我要接×××”。随着有线通信的发展,这个接线员后来就演变成了固定电话里的“程控交换机”,再打电话的时候就由程控交换机进行自动接续而不再由人工来操作了。看来在移动通信网里,也必须有这么一个角色把整个网络串起来,那么应该把它叫什么名字好呢,固话的叫做“程控交换机”或者“交换中心”,那么移动通信的不妨就叫“移动交换中心(MSC,Mobile Switching Center)”吧!于是,他把图3.1修改成图3.2的样子。

2.基站控制器——BSC

稿2相对稿1增加了一个MSC,基站和MSC之间通过线缆相连。看起来比稿1完善了不少。但是小笨吸取了教训,没有轻易交给老师,而是自己先检查检查,看看方案有没有漏洞。很快,他就发现了一个问题,那就是上面自己列的基站的几个功能并没有完全落地,比如说“切换”究竟应该由谁来负责?“功率控制”又由谁来负责?

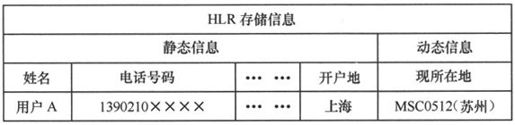

首先的想法是这些活都由MSC来负责,因为手机信号的切换涉及多个基站之间的协调,功率控制的好坏对全网的干扰水平也有影响,MSC和所有基站都相连,可以掌控全局。由它来干这活最好不过。但是一个地市的网络实在太大了,很可能有几千个基站。光是这些基站下的用户的数据交互就够MSC忙的了,再把“切换”,“功控”等一大堆活扔给它它可实在受不了。小笨灵机一动,在图3.2的基础上添加了一种新的设备来负责这个工作,这个设备叫做基站控制器(BSC,Base Station Controller),一个基站控制器可以管理几十乃至几百个基站,每个基站控制器负责城市的一个区域,这样问题就解决了,如图3.3所示。

图3.2 小笨画的“GSM网络”稿2——增加了MSC

图3.3 小笨画的“GSM网络”稿3——增加了BSC

小笨把稿3递给了老师,老师颔首一笑:“嗯,不错,有点样子。可以以此为框架继续完善了”。

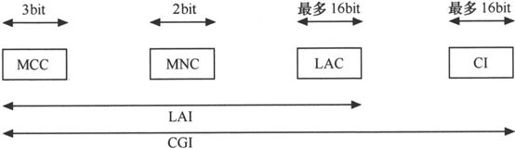

3.1.2 用户的位置如何进行登记与管理

移动通信相对于固定通信一个重要的区别就是座机的位置是一成不变的,而手机的位置在不断地变化,所以移动通信网需要时时刻刻了解手机现在的位置。当有电话过来的时候,才能顺利找到手机。

小笨得到了老师的夸奖,心中高兴,但他并不满足于此。因为他现在构思的GSM网络,只不过是一个城市的,离“Global System”的要求,还差得很远。先不说世界,要想实现全国一张网,要解决的一个重要问题就是要能实时监控用户当前的位置信息,也就是网络必须知道用户此时此刻在哪个地市的哪个区域,否则别人要能随时和这个用户进行联系就是一句空谈。就比如说图3.3中的用户A,他现在在上海,如果他跑到苏州去了,用户B要找他,怎么才能知道他去苏州了?

1.归属位置寄存器——HLR

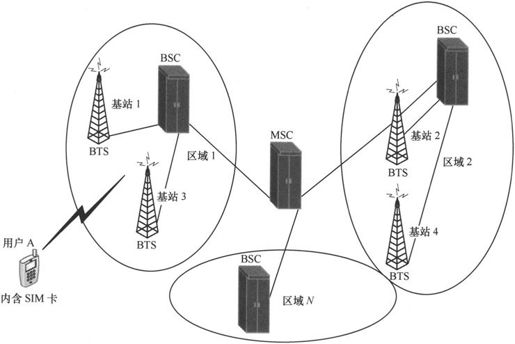

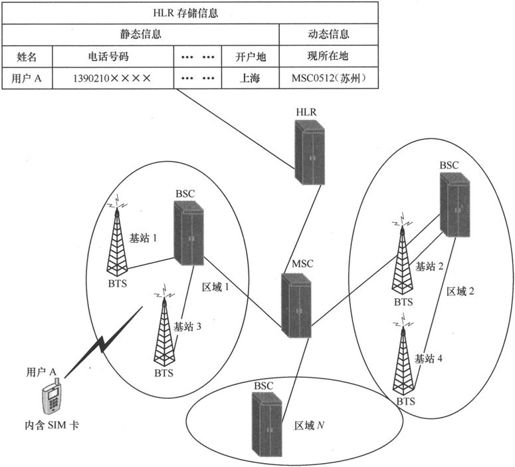

小笨于是决定在图3.3的基础上再增加一种设备,这种设备叫做归属位置寄存器(HLR,Home Location Register)。这种设备的作用很简单,假如用户A是在上海开的卡,那么开卡的时候他的用户信息就会存在HLR里,并且分配一个电话号码和IMSI号,这些信息一直不变,在HLR里称为静态信息。另外,还有一个信息是变化的,那就是用户A现在在哪个MSC下(假设一个城市一个MSC,那么得到了MSC的信息也相当于知道了他在哪个城市)。HLR存储的信息如图3.4所示。

图3.4 HLR存储的信息

于是,小笨就画出了新的结构图,如图3.5所示。

大家可能已经发现了,我们在上面所述内容没有提到一个重要的问题,那就是“HLR怎么知道用户A去了苏州”,只有这个问题得到解决,HLR才能有效刷新动态信息。其实这个问题也不难,用户号码和IMSI号都是按号段分配给某个城市的。上海的用户到了苏州,苏州的MSC首先一查IMSI,发现不是自己所在地用户,就会给上海的MSC发一个消息,要求上海的HLR更新数据。

图3.5 小笨画的“GSM网络”稿4——增加了HLR

2.拜访位置寄存器——VLR

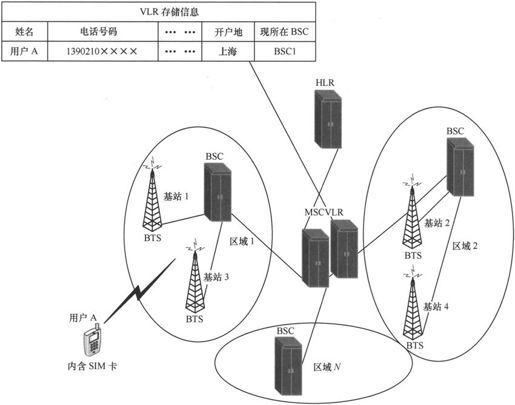

到了图3.5这个阶段,我们已经可以知道用户处于哪个城市(或者说处于哪个MSC下)了,但是还不知道用户到底处于城市的哪个区域(或者说处于哪个BSC下)。有了设计HLR的经历,这个问题也难不倒小笨,他又想出了一种叫拜访位置寄存器(VLR,Visitor Location Register)的设备,这种设备可以存储一个用户具体到哪个BSC的位置信息。那么他把图3.5稍微修改一下,就成了图3.6。

大家应该也发现了,对于VLR,我们也没有解释一个问题,那就是“VLR怎么知道用户A在BSC1下”,这个问题请参见2.3.2小节的位置区更新等相关内容。如果知道了用户A在哪个BSC下,那么怎么知道用户A具体在哪个基站下呢?请参见2.3.2小节寻呼等相关内容。

图3.6 小笨画的“GSM网络”稿5——增加了VLR

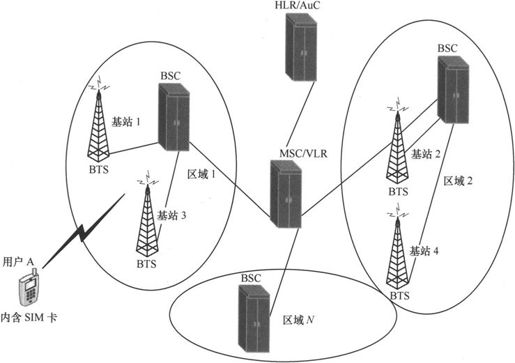

到了图3.6,应该说小笨所画出的“GSM网络”和现网中所用到的GSM网络就非常接近了。但是细心的朋友一定发现了,我们在2.3.4小节中提出的一个重要的概念“鉴权”,在图3.6中并没有体现,这个鉴权的设备叫做“鉴权中心”(AuC,Authentication Center)。通常,现网MSC和VLR合设成一个物理实体,HLR与AuC合设成一个物理实体,那么一个真正的GSM网络就如图3.7所示。

问题到这里并没有结束。如果我们把一个个手机用户比作军人的话,那么BTS就好比连部,BSC、MSC就好比团部、师部,HLR和VLR就好比师部和团部的档案科,AuC就好比军队的特务科。军队要指挥有序,那么每一个作战单位都必须要有编号;GSM网络要运行有序,那么每一个通信单元也必须要有编号,这就是下一小节要介绍的内容。

图3.7 实际的GSM网络

3.1.3 我也要“门牌号码”——GSM的编号计划

我们看到,像图3.7所示的网元设备,已经不少了。而在一个城市里,用户和基站的数量远比这个要多得多。比如手机用户,通常是几十万乃至上百万量级的,基站通常是几百到上千个,数量相对较少的BSC,也有十几到几十台。

管理这样庞大的一个系统需要科学的编号方法,我们不妨来参考一下中国邮政的做法。

面对960万平方千米的广袤土地和13亿的人口数量,邮政只用了两个编码就能轻松搞定。那就是“收信人地址+收信人”,这两条信息标识了一个唯一的收信对象,保证邮局不会送错。

一个好的编码计划需要有两点:一是标识的唯一性,比如说下面的收信地址“湖南省长沙市沿江大道×××号”,如果长沙不止一条沿江大道,那就尴尬了,邮递员面对两个地点将会无所适从,为了保证唯一性,通常会用“沿江大道东路”和“沿江大道西路”来进行区分,总之,重复是要绝对避免的。二是标识要方便检索,比如你要对地理位置进行一套编号,你也完全可以按经纬度进行编码,这种编号方式也绝对是唯一的,“东经112.56,北纬28.37”,你在地图上绝对找不出第二个点来。但是这样一来,你打算让邮递员带一个GPS出门吗?对于信件的查找和分类而言,采用经纬度显然没有“省+市+县(区)+街道+门牌号”这样的分级检索方式好用。

对于GSM的编号计划而言,也需要满足以上两个条件。首先,唯一性是必须满足的,要是你的手机号与别人的相同,或者某个信令点的编码和另一个信令点的编码相同,那整个就乱了套了;方便检索肯定也是要的,大家都知道有个叫“手机归属地查询”的软件,其诀窍就是这个软件有一个数据库,数据库可以根据手机号码的第4~7位来判定手机的归属地,比如说133-0731-××××,一看中间的0731,就知道是来自长沙的。这种编号方式很重要,极大地方便了HLR的寻址。

在GSM网络里,有4个号码极其重要,分别是MSISDN号、IMSI号、LAI号、CGI号,我们下面就对这4个号码分别进行讨论。至于其他的MSRN号、HONR号、TMSI号、BSIC号、IMEI号,大家在进行具体的维护或者网优的时候会遇到,就不在这里讨论了。

1.移动台的国际ISDN号码(MSISDN)

MSISDN(Mobile Station International ISDN Number),简单一点说就是你的手机号码,它的具体结构如图3.8所示。

图3.8 MSISDN的组成

图中各部分解释如下。

CC(Country Code)=国家码,即在国际长途电话通信网中要使用的标识号,中国为86,虽然很多人并不打国际电话,但是对于这个号码应该并不陌生,发短信的时候经常看见一条来自“86139××××××××”的短信,说明虽然你是给国内的手机用户发短信,但是运营商还是把这个国家码给你加上了。

NDC(National Destionation Code)=国内目的地码,即网络接入号,也就是平时手机拨号的前3位。中国移动GSM网的接入号为“134~139”、“150~152”、“157~159”,中国联通GSM网的接入号为“130~132”、“155~156”。

SN(Subcriber Number)=用户号码,采用等长8位编号计划。

MSISDN的前面部分CC+NDC+H0H1H2H3其实就是用户所属HLR的地址。

如一个GSM联通手机号码为861300737××××,86是国家码(CC);130是NDC,用于识别网络接入号;0737××××是用户号码的SN,其中0737用于识别归属区,说明这是一个湖南益阳的用户。

2.国际移动用户识别码(IMSI)

值得说明的一点是,虽然作为用户的我们平时都是用的MSISDN号,但对于通信设备识别用户而言,它们有自己的套路,它们并不用MSISDN号,而是使用自己的一套编号计划,叫做“E.212”编号计划。

为了在无线路径和整个GSM移动通信网上正确地识别某个移动用户,就必须为移动用户分配一个特定的识别码。这个识别码称为国际移动用户识别码(IMSI,International Mobile Subscriber Identity),用于GSM移动通信网的所有信令中,存储在用户识别模块(SIM)、HLR、VLR中。

MSISDN与IMSI的关系有点类似于一个人的姓名与身份证号的关系,虽然我们平时都是以姓名相称呼,但是公安局也好、民政局也罢,还是通过你的身份证号来唯一地识别你。甚至你的姓名还可以去修改,但是身份证号却不会变;同样,你也可以去运营商处修改你的号码,只要你的SIM卡没扔,你的IMSI号还是不会变。

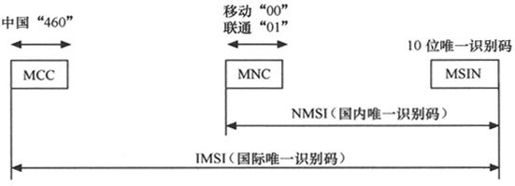

如图3.9所示,IMSI号码结构为:

图3.9 IMSI号的组成

MCC(Mobile Country Code)=移动国家号码,由3位数字组成,唯一地识别移动用户所属的国家,我国为460。

MNC(Mobile Network Code)=移动网号,由2位数字组成,用于识别移动用户所归属的移动网。中国移动的GSM PLMN网为00,中国联通的GSM PLMN网为01。

MSIN(Mobile Station Identity Number)=移动用户识别码,采用等长10位数字构成,用于唯一地识别国内GSM移动通信网中的移动用户。

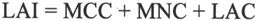

3.位置区识别码(LAI,Location Area Identity)

LAI代表MSC业务区的不同位置区(如图3.10所示),用于移动用户的位置更新,比如图3.7的区域1到区域N,就是用这个编号来进行识别的。现网中通常一个BSC分配一个LAI号,这样比较简单。其号码结构为:

MCC=移动用户国家码,用于识别一个国家,同IMSI中的前3位数字。

图3.10 LAI号

MNC=移动网号,用于识别国内的GSM网,同IMSI中的MNC。

LAC=位置区号码,用于识别一个GSM网中的位置区,LAC的最大长度为16bit,在一个GSM PLMN中可定义65536个不同的位置区。

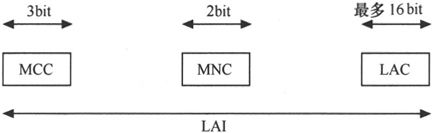

4.全球小区识别码(CGI,Cell Global Identifier)

如果说LAI能精确到某个用户处于哪个区域的话,那么CGI号就可以区分到这个用户具体是在哪个基站的哪个扇区下了。通常情况下,一个基站有3个扇区。它的结构是在位置区识别码(LAI)后加上一个小区识别码(CI,Cell Identity),如图3.11所示,其结构为:

图3.11 CGI号

MCC=移动用户国家码,用于识别一个国家。

MNC=移动网号,用于识别国内的GSM网。

LAC=位置区号码(在一个GSM PLMN中,可定义65536个不同的位置区)。

CI是小区识别代码。

到这里GSM的网络结构和编号计划就探讨完了,接下来我们要讨论一下GSM的接口。

3.1.4 街道也要标识——谈谈GSM里的接口

我们在上一小节里谈到了各种各样的编号,比如MSISDN号、IMSI号、LAI号、CGI号。我们可以用这些编号去定义一个用户、定义一个位置区、定义一个基站的3个小区。看起来编号计划非常完备,是这样吗?我们来看看图3.12。

图3.12 IMSI&LAI&问号

假如我们把用户的IMSI号比喻成门牌号码,LAI比喻成某个城市细分的一个行政区域,比如北京的海淀区。那么我们一定会发现一个问题,也就是“街道”没有去定义,没有去编号。光给行政区和某家某户进行编号,不给道路编号,能找到人吗?

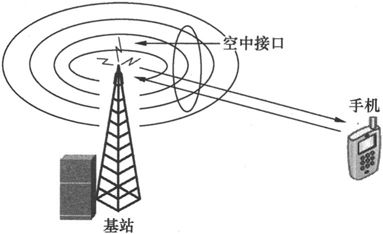

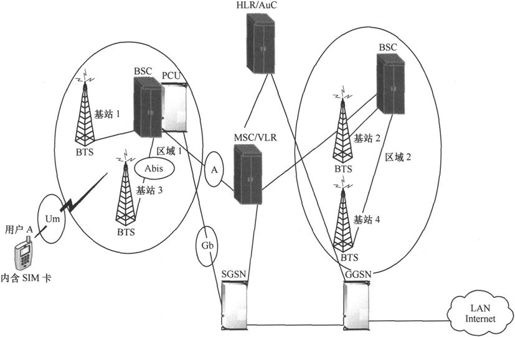

在GSM中,也习惯把这些通道(也即“街道”)叫做接口。对于GSM而言,通常我们只需要了解3个接口就够了。第一个是手机和基站的接口,俗称“空中接口”,在GSM中称作“Um”接口;第二个接口是基站BTS与基站控制器BSC之间的接口,在GSM中称作“Abis”接口;第三个接口是基站控制器BSC和移动交换中心MSC之间的接口,在GSM中称作“A”接口。如图3.13所示。

这3大接口中,Um接口和A接口是开放的,而Abis口是私有的,各个厂家可以自己定义。Abis口私有带来的结果就是,BTS和BSC必须是同一个厂家的,否则就无法进行对接,假如你买了爱立信的BSC,那么你的基站就没有办法用华为的,因为两者之间不兼容。运营商们很不喜欢这种限制,这对他们制衡厂家,防止垄断造成了麻烦。于是,到了3G时代,在运营商的干预下,这个接口在制定标准的时候也变成了开放的了。

而A接口,则是无线接入网与无线核心网的分界线。我们通常把A接口靠近用户这一侧的称为无线接入网,包含BSC和BTS,而把MSC、HLR这些设备称之为无线核心网。如果大家有机会去运营商,一定可以发现它的技术部门下面有两个中心,一个叫“无线中心”,一个叫“交换中心”,对应的就是无线接入网和无线核心网。而在设备商里,这就是对应的无线产品线和核心网产品线了。

图3.13 Um接口、Abis接口、A接口

3.2 GSM是怎样炼成的——空中接口的4个步骤

在上一节里,我们讨论了整个GSM系统的构架,在这节里,我们只关注如图3.14所示圆圈部分,也就是GSM系统的空中接口。因为空中接口可以称得上一个无线通信系统的“皇冠上的明珠”,研发也好,维护、网优也罢,很大一部分工作都是围绕空中接口来展开的。

图3.14 空中接口

在2.1节中,我们讨论过,空中接口的频谱资源是非常有限的。在2.2节中,我们也说过,GSM是一个频分复用系统,每个频点是200kHz。那么GSM怎么样来用好这200kHz资源,从而使得它能够有效地开展通信业务呢,这是一个很有意思的命题。我们就以1个载频(200kHz频谱带宽)为例来解释GSM系统是如何运行的。

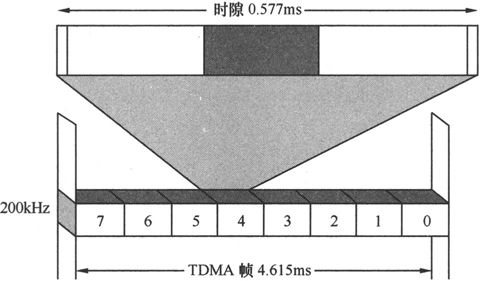

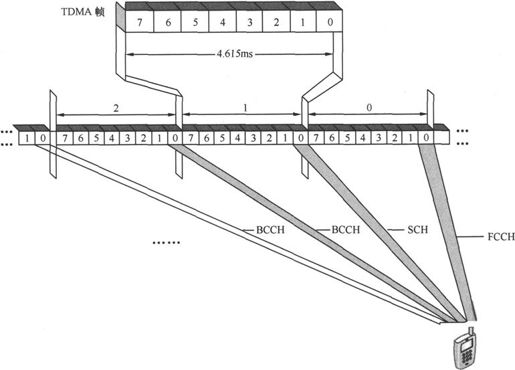

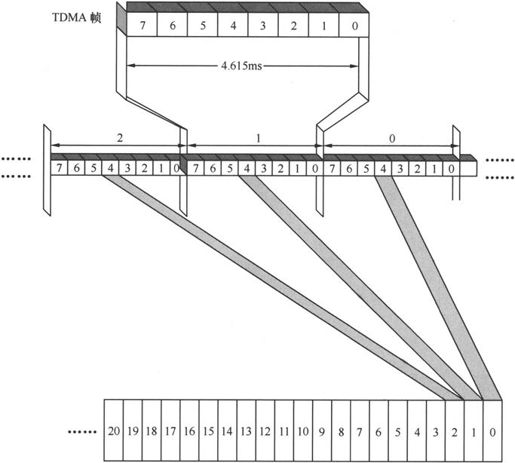

我们知道,GSM系统,不但是一个频分系统,而且还是一个时分复用系统。在2.2.1节中我们讨论TDMA的时候,已经说过了,GSM在时间域上又分为8个时隙,每个时隙可以承载1个用户,在这里,我们首先要搞清楚时隙的概念,如图3.15所示。

图3.15 时隙与TDMA帧

GSM里面的时隙是一个频域和时域两个维度上的概念。在频域上,是200kHz,在时域上,是0.577ms。时隙的时间如此之短,这跟大家想象的或许不一样。大家可能认为我们把8s分成8份,每个用户通话1s,如果采用这样的技术方案,那么一个用户每间隔8s才能说一次话,延时就太长了,谁也忍受不了。而一个时隙0.577ms,下一次轮到这个用户说话间隔只要0.577×8=4.615ms,这么短的时间大家没什么感觉。

大家在这里一定要记住两个概念:(1)时隙是我们的基本通信单位;(2)时隙的时间长度是0.577ms,而8个时隙(也就是一个TDMA帧)的时间是4.615ms。

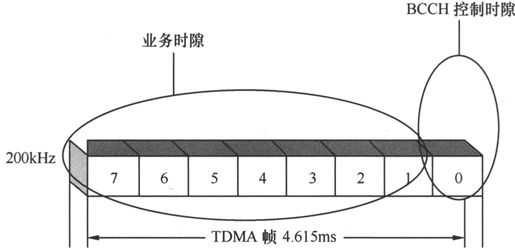

接下来我们就要来谈时隙和TDMA帧的具体应用了。我们知道,一个公司要运转,光有业务人员不行,一定要有管理人员;同理,GSM系统要运转,不能把8个时隙拿来打电话,一定要有时隙用来传递管理信息。公司管理的智慧在于,公司能够养活的人数就这么多,看拿多少人用来做管理,多少人用来做业务才能达到一个最佳的平衡,最好是管理的消耗越少越好。GSM也是如此,它把7个时隙(1~7号时隙)用来承载业务,只留1个时隙(0号时隙)用来管理控制整个系统。而0号时隙又被称为BCCH(Broadcast Control CHannel,广播控制信道)时隙,之所以被称作这个名字是因为这个时隙一个主要的工作就是广播系统消息,如图3.16所示。

1~7号时隙是完全一样的,它们之间没有什么区别。而0号时隙玄机就大了,我们接着往下看。

图3.16 业务时隙与控制时隙

3.2.1 欲通信,先同步

我们在2.3.1节中已经讨论过了,手机是不知道它处在哪个基站下的,也不知道这个基站的位置区号(LAI)、小区号(CGI)等等一系列相关的信息,这些信息都需要基站来告诉它。问题是,基站怎么来告诉手机这些信息呢?

回忆一下我们读书的时候用收音机听新闻的场景。

(1)手动旋转调频旋钮,收音机里传来“沙沙”的声音,直到调到某个位置,声音突然清晰了,此时我们完成了锁定某个频道(或者说频率校正)的过程;

(2)如果运气比较好,能听到悦耳的报时声,“现在是北京时间××点整,××频道欢迎您”;

(3)如果运气比较背,这个频道开始自吹自擂地给自己打广告了,“××频道是××地区专业的音乐频道,覆盖用户××万,深受广大人民群众喜爱”。

(4)进入正题,如果是音乐频道,那么开始放歌;如果是交通频道,就会开始播路况信息;而文艺频道会跟你大谈古典与美学。

应当说GSM的运行步骤与听收音机如出一辙,但是在实现细节上还是有所区别(上下文的黑体字揭示了差异之所在)。前3个步骤都是0号时隙,也就是控制信道要做的事情,第4个步骤是1~7号时隙,也就是业务信道要做的事情。我们来看看GSM是怎样实现的。

(1)手机自动在整个GSM频段上搜索信号,直到它搜到一个“信号非常强的全0序列”,就完成了锁定某个载频的过程。这个“信号非常强的全0序列”,就是GSM里面的频率校正信道(FCCH,Frequency Correction CHannel)。

(2)不管如何,锁定频道之后,手机接下来就需要和GSM系统校准时间。广播是不必时时刻刻来跟你校准时间的,因为时间准不准,对你收听广播没有影响,而GSM系统是时分复用系统,时间不准整个系统就紊乱了。在GSM里面,用来同步的叫做同步信道(SCH,Synchronization CHannel),这个信道会告诉你TDMA帧号,你可以根据TDMA帧号来核算时间。

(3)不管如何,GSM的0号时隙是一定会跟你打广告的,它会把这个小区还有哪些载频,哪些小区和它相邻,选择这个小区的一些规则以及本小区的手机上行最大发射功率都告诉你。没有办法,如果这些参数不告诉手机,手机就没有办法完成接下来的工作,所以这个广告还必须打。0号时隙上用来广播这些信息的信道叫做BCCH信道。

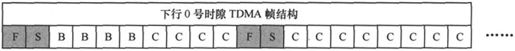

我们看到了,在0号时隙已经有3种信道来工作了,分别是FCCH信道、SCH信道、BCCH信道,就1个时隙,怎么样分配给这3种信道呢?答案是——轮流来!如图3.17所示。

图3.17 下行0号时隙的工作分配

我们看到,在图3.17中,FCCH、SCH、BCCH的数量并不是相等的,因为BCCH包含的信息量要大,所以要占用的时间块(标准的说法叫做TDMA帧)也多。一般而言,紧随FCCH和SCH的BCCH块要占用连续的4个TDMA帧。到这里,我们也就可以初步地画出0号时隙的TDMA帧结构,如图3.18所示。

图3.18 下行0号时隙TDMA帧结构稿1

到了这里,我们下行0号时隙,也就是管理控制时隙的设计是不是就已经很完备了呢?不是这样的,图3.18只能说比较接近现网的情况了,到图3.18的时候手机已经可以和GSM网络同步并收听广播信息了。但是仅仅做到这两点对于一个系统的运行而言并不够,我们接下来看看还有哪些工作要做。

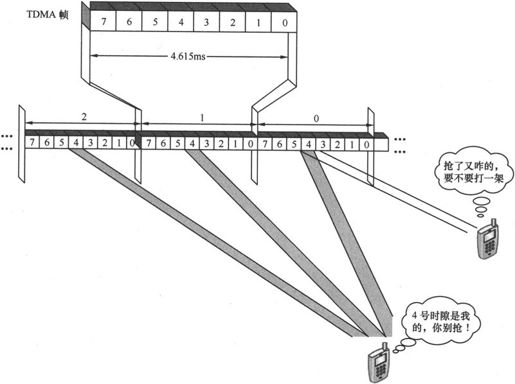

3.2.2 欲接入,先申请

手机现在和GSM网络取得了频率和时间上的同步,也从BCCH信道接收了一大堆参数。接下来它是不是可以从0号时隙挪开,转到其他时隙上去打电话呢?不是!手机想转到其他时隙上去打电话,必须先跟网络提出申请!为什么要提出申请呢?一是怕资源不够用,二是怕和其他手机有冲突,如果已经有手机占用了4号时隙打电话,你冲上去也要占用4号时隙,那岂不要打起来。如图3.19所示。

图3.19 要占用,先申请

图3.19所示局面很混乱,所以手机要打电话,必须先申请时隙资源。所谓手机申请资源,那自然就是手机在上行信道发射申请信号,那么手机应该在上行信道的几号时隙来发送接入申请呢?

因为手机上下行是对称的,下行的1~7号时隙用来承载业务,0号时隙用来管理控制。那么上行自然也是1~7号时隙用来承载业务,0号时隙用来管理控制。所以手机在上行的0号时隙来提出接入申请,占用这个时隙的叫做随机接入信道(RACH,Random Access CHannel)。应该说RACH信道是比较幸福的,在上行的0号时隙,除了它没别的信道占用,也就是说它是独占的。

相信大家都填过申请表,申请表上有申请栏,也必定会有另一栏与之对应,叫作“批准栏”。没错,手机通过上行信道的0号时隙发送了接入申请后,基站也通过下行信道的0号时隙发送接入允许信息,这个信息通过允许接入信道(AGCH,Access Grant CHannel)发送。这个信道占用的也是下行信道的0号时隙,因此,图3.18又做了一点修改,加入了AGCH信道,变成了图3.20的模样。

图3.20 下行0号时隙TDMA帧结构稿2

我们看到,FCCH和SCH在TDMA帧结构中是重复出现的,那是因为FCCH和SCH是GSM系统频率和时间的基准,需要循环往复地播报,确保手机和基站保持频率和时间同步。

3.2.3 欲对话,先寻人

有了FCCH和SCH信道,时间和频率可以同步了;有了BCCH信道,能收听系统的广播消息了;有了RACH和AGCH信道,可以申请接入和批准接入了。那么这样一来整个GSM系统就能运转起来了吗?答案显然是否定的,要和另一个手机用户打电话,必须得知道它的具体位置,要不然信息就传递不过去。而我们在2.3.2节中已经讨论过,要知道一个手机的具体位置,除了要知道它所在的MSC(HLR中得知),所在的位置区(VLR中得到),还要对整个位置区内的基站进行广而告之,也就是寻呼,好让手机听到寻呼消息后,自己接入网络。显然,我们在图3.20中还遗漏了一种信道,那就是PCH(Paging CHannel,寻呼信道)。那么我们修改图3.20,加入寻呼信道,如图3.21所示。

图3.21 下行0号时隙TDMA帧结构稿3

在图3.21中,F=FCCH、S=SCH、B=BCCH、C=CCCH。我们看到,在图3.21中,AGCH不见了,刚刚讨论的PCH也没有列上来,它们都跑哪里去了?

其实,图3.21中的C代表了CCCH(Common Control CHannel),CCCH也称作公共控制信道。无论PCH信道也好,AGCH信道也罢,都是一个信道对应多个手机,所以就把它们称为公共控制信道。而PCH信道和AGCH在下行0号时隙并没有固定的数量,可以按照需要进行配置,所以在图3.21中,就都用CCCH来代替了。

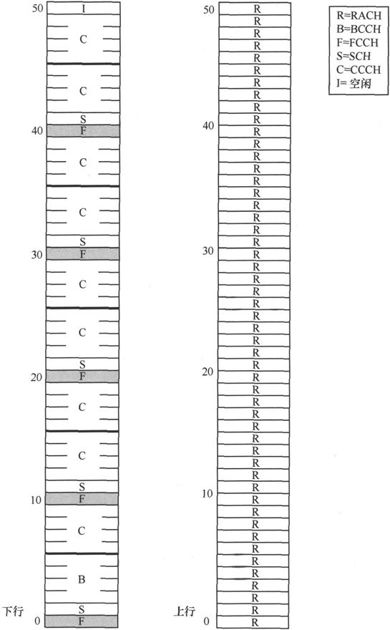

实际上,图3.21也不是GSM现网中应用的下行0号时隙的帧结构,我们在上面只画出了20帧,而真正的下行0号时隙的帧结构应该是51帧,由于上下行是对称的,所以0号时隙的上行也是51帧,如图3.22所示。

图3.22 下行“0号时隙”与上行“0号时隙”TDMA帧结构

我们看到,图3.22所示的下行“0号时隙”帧结构与图3.21也没有什么大的区别,只不过是多了几个CCCH块(4个CCCH帧算作一个CCCH块)。唯一新增的就是I帧,即Idle帧,空闲帧,此帧不发送任何消息,这个帧的作用别有深意,空出这么一块来是为了腾出手来测试其他小区乃至其他系统的信号强度,好为切换做准备。

而上行信道的0号时隙非常简单,全部是RACH信道。想想也正常,手机在接入网络之前,除了发送接入请求消息别的的确啥也做不了,所以整个0号时隙都被RACH信道霸占了。

3.2.4 先寒暄,后长谈

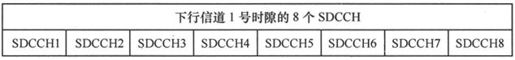

我们在3.2.2节中提到,手机要接入网络前,先得在RACH信道上发送接入申请,等基站在AGCH信道上批准了才能接入网络。如果已经接入了网络,要打电话,那么接下来要占用的就是业务信道(TCH,Traffic CHannel),因为本节中只考虑1个小区1块载频的情况,所以从2~7号时隙(1号时隙干嘛去了呢?)都是用于TCH信道。TCH的结构如图3.23所示。

图3.23 2~7时隙的TCH(稿1)

实际上,手机每次接入的理由不一定就是打电话,它可能是要先传信令(比如鉴权、位置更新等信令),后打电话,由于信令的流量很小,那么传信令的这一段时间单独霸占一个时隙就没有什么必要。手机接入的理由还可能是发短信,那流程就是先传信令,后发短信,短信的信息量很小,也没有必要独占一个时隙。既然网络有这种小容量信道的需求,那么SDCCH(Stand-Alone Dedicated Control CHannel,独立专用控制信道)就应运而生了。这种信道盘踞在下行信道的1号时隙,可以支持8个用户,如图3.24所示。

图3.24 1号时隙的8个SDCCH用户(鉴权、位置更新、短消息等)

其实不止是大家无聊的时候有收发短消息的需要,在打电话或者开电话会议的时候有些人也喜欢忙里偷闲来发发短信。而此时手机占用的是2~7号时隙,那么1号时隙的SDCCH信道自然是用不上了。于是,就发明了一种信道,这种信道跟TCH信道一起共用一个时隙,叫做SACCH(Slow Associated Control CHannel,慢速随路控制信道)。

我们看看SACCH信道的中文名字,叫做慢速随路控制信道。这名字很有意思,为什么叫做慢速呢?看看图3.25就明白了。

图3.25 包含了SACCH时隙的TCH信道

图3.25相对图3.23增加了一个SACCH时隙和一个空闲时隙。SACCH时隙每26帧才出现一次,相当于4.615ms×26≈120ms。传递一次消息居然要间隔120ms,相对TCH每4.615ms就出现一次自然是慢多了,所以被称作慢速随路信令。应当注意的是,SACCH信道不单可以传递短消息,还可以传递LAI、CGI等消息与信令,这与SDCCH信道很相似。

在3.1和3.2节中,我们分别了解了GSM网络的系统结构和空中接口,接下来我们想了解一下GSM的演进——GPRS和EDGE。

3.3 从邮政到快递公司——步入信息时代的GPRS和EDGE

从GSM到GPRS、EDGE的演进有点像这些年邮政的演变。邮政最早只寄平信,随着生产生活的发展也开始经营小包裹、书籍之类的快递业务。而GPRS和EDGE,也可以理解为GSM的“快递业务”。

GPRS和EDGE的兴起应当归功于这几年互联网的蓬勃发展。越来越多的人的移动上网需求迫使GSM组织必须去考虑如何让GSM系统从单一的话音系统转变为能“交换任何信息”的信息交换系统。

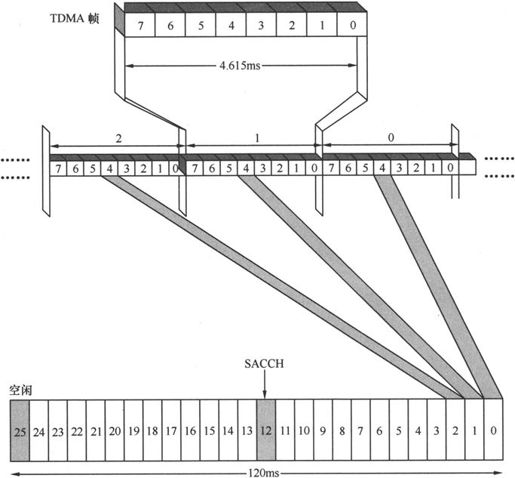

GPRS的引入给图3.7所示的GSM网络带来了一定的变化,新增了一些设备。但这些新增的设备可以跟GSM网络原有的设备对比着去理解和记忆,所以学习起来并不困难,如图3.26所示。

GPRS网络由于要传递IP分组数据,连接到Internet,所以增加了PCU、SGSN、GGSN 3种设备。我们看到,在图3.26中手机和基站都没有任何改动,但其实用户A在GPRS网络里还是有变化的,就是GPRS网络会给它分配一个IP地址,然后空中接口也增加了好几种信道,这在图中没有体现出来。处于GPRS状态的手机,你可以把它理解为一台PC机,而GPRS网络就是公司的内网,需要通过内部网关连接到Internet上去。

PCU(Package Control Unit,分组控制单元)与BSC部署在一起,它主要的工作就是把分组数据从GSM话音数据里分离出来,并传递到SGSN。

SGSN(Servicing GPRS Support Node,GPRS服务支持节点),你不妨把它理解为MSC的分组版。它的主要工作和MSC也几乎一模一样,就是用来对移动台进行鉴权、移动性管理(位置更新)和路由选择,建立到GGSN的通道并把数据传递给它。

GGSN(Gateway GPRS Support Node,网关GPRS支持节点),其实它也在GSM网络里有对应实体,那就是GMSC(移动交换关口局),不过为了简单起见,我们在图3.7中并没有体现出来。GGSN实际上是GPRS网络对外部数据网络的网关和路由器,它提供GPRS和外部分组数据网的互连。GGSN接收移动台发送的数据,选择到相应的外部网络,或接收外部网络的数据,根据其地址选择GPRS网内的传输通道,传输给相应的SGSN。此外,GGSN还有地址分配和计费的功能。

图3.26 GPRS网络

请注意咯,这里又增加了一个新的接口,叫做Gb接口,属于PCU与SGSN的接口。后来很多设备商把PCU集成到BSC里面。Gb接口就成了BSC的分组单元和SGSN的接口了。

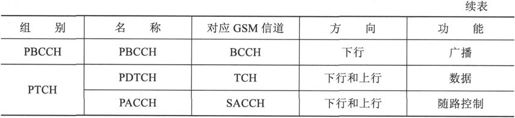

除此之外,GPRS网络在空中接口上相对GSM网络还引入了一系列的物理信道,如表3.1所示。

表3.1 GPRS空中接口与GSM对照

我们看到,GPRS网络的空中接口设置与GSM网络几乎一模一样,只是前面都加了一个P,而P是Packet的意思,说明是分组信道。通常情况下,我们也把承载数据业务的PDTCH信道叫做PDCH信道。

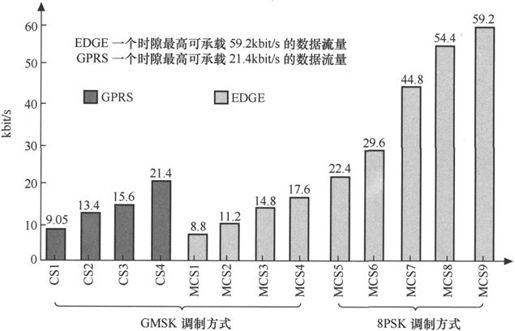

EDGE的网络结构和空中接口与GPRS基本一致,其最大的区别在于调制方式和编码方式,如图3.27所示。

图3.27 EDGE与GPRS的对比

GPRS一共有4种编码方式,从CS-1到CS-4,当采用CS-4时,其峰值速率可以达到21.4kbit/s。那么我们不难算出GPRS的最高理论速率21.4kbit/s×8(个时隙)=171.2kbit/s。

GPRS不管采用哪种编码,都是通过GMSK方式调制。

而EDGE一共有9种编码方式,从MCS-1到MCS-9,当采用MCS-9编码时,其峰值速率可以达到59.2kbit/s。那么我们不难算出EDGE的最高理论速率59.2kbit/s×8(个时隙)=473.6kbit/s。EDGE的调制方式与GPRS略有不同,当采用MSC-5或者更高速率的编码时,需要配合以8PSK的调制方式。

到这里为止就为大家展示了GSM和GPRS的网络结构和空中接口。应当说GPRS网络和EDGE网络上网都还是挺慢的,其理论上一个手机占满8个时隙的峰值速率分别为171.2kbit/s和473.6kbit/s。实际上,现网最多有4个时隙给你用,也就是理论速率只有上述的一半。大家上网的时候应该有体验,很慢,不能满足快速上网需求,这也是3G产生的一个重要诱因。