第9章

Chapter 9

通信界的规则制定者——3GPP

对于接触通信比较少的人来说,本书的有些词汇听起来是不太容易了解其背后所蕴藏的含义的。比如什么3GPP、3GPP2,还有R4、R5、R6、…、R9、R10。这些词太抽象,从名字看不出具体的内容,所以也不好记。不像WCDMA之类的,把字母拆开一翻译,就知道是“直扩码分多址”,其关键的内容都包含在里面了。幸运的是,这些看起来乱七八糟的词汇可以用一条主线联系起来,那就是两个移动通信制式的标准化。

如同IT界的IEEE一样,通信界也有这样如同盟会般的机构,比如3GPP和3GPP2,还有TD-SCDMA论坛等。由于本书介绍的标准大部分都源于3GPP,所以拿它作为重点来进行介绍。

9.1 3GPP组织简介

我们知道,任何组织都是因为一定的目标而组建的。3GPP成立于1998年12月,我们不难从3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)的名字中看出,这个组织成立的目的就是开展IMT-2000,也即3G的标准化工作。

这个组织的加盟阵容可谓庞大,有欧洲的ETSI(European Telecommunicaitons Standards Institute)、日本的ARIB(Association of Radio Industries and Businesses,无线工业及商贸联合会)和TTC(Telecommunicaiton Technology Committee,电信技术委员会)、中国的CCSA(China Communications Standards Association,中国通信标准协会)、美国的ATIS(The Alliance for Telecommunications Industry Solutions,电信行业解决方案联盟),中国无线通信标准研究所(CWTS)在1996年6月加入了3GPP。3GPP的标志性LOGO如图9.1所示,颇有点中国水墨丹青的味道。

3GPP的最初目标是制定基于GSM核心网的第三代移动通信技术,同时负责对GSM技术进行改进和对UMTS进行演进。这个组织10来年下来可谓战果丰硕,在GSM的分组化演进层面,开发出了GPRS、EDGE;在UMTS层面,制定了WCDMA、TD-SCDMA标准及其后续演进版本HSDPA、HSUPA、HSPA+;为了应对WiMAX的竞争,又投入大量人力物力开发出了LTE标准。在2G层面和3G层面,3GPP的活都干得很漂亮,甚至LTE这么一个准4G技术,3GPP也当仁不让地揽成了自己活,还给它冠以“Long Term Evolution”的名字,名为演进,实则革命。

图9.1 3GPP的LOGO

LTE打了一次擦边球也就罢了,然而,IMT-Advanced毕竟是正儿八经的4G技术,不属于3GPP的工作范围。如果不对“革命纲领”进行一下修改,把“开发4G”技术加进去,对组织上下而言还是有那么一点名不正言不顺。于是,2007年7月,3GPP正式召开会议,将3GPP的工作范围扩大到IMT-Advanced,并于2008年3月正式在3GPP立项,这个项目的名字就是我们在上一章所说的“LTE-Advanced”。

9.2 3GPP的组织架构

我们在上面说了,短短10来年,3GPP在无线通信领域制定了大量的标准,做出了大量的成绩,并且在无线通信领域取得了绝对领先的地位。要想把工作干得既有效率又有效果,必定得有一个完善的组织架构和有效的流程,我们接下来就来看看3GPP是怎样工作的。

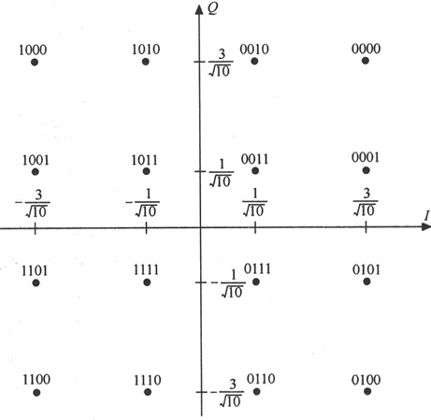

3GPP其创立之初的目的就是制定UMTS标准,然后兼顾GSM的演进,这些工作都由技术规范组(TSG, Technical Specification Group)来完成。那么需要几个技术规范组呢?首先,GSM及其后续演进方向EDGE都跟UMTS技术标准大大不同,自然需要一个单独的技术规范组,这个组也叫做TSG GERAN,所谓GERAN,也就是GSM/EDGE的无线接入网的意思。UMTS的工作内容比较多,需要两个工作组,一个负责无线接入网,叫做TSG RAN;另一个负责核心网和终端,叫做TSG CT,CT是Core(核心网)和Terminal(终端)的意思。除此之外,还有一些共性的内容由一个单独的技术规范组来完成,比如业务、安全、电信网络管理等,由TSG SA(Services and System Aspects,业务与系统方面)来负责。所以一共分为4个TSG。

当然,这么4大块组织,其内容一定会有交叉重叠的地方,也一定会有需要互相协作的地方。这就需要一个项目协调组(PCG,Project Coordination Group)来调动资源,项目协调组不负责具体的工作,主要是进行沟通和协调。

在技术规范组之下,又有3~5个不等的工作组(WG, Work Group),这些工作组是具体干活的,大家可以通过图9.2看看具体都有哪些工作小组,在这里就不一一列举了。

其实我们也可以把3GPP看成是一个公司,那么其组织架构还有颇多相似之处。此时TSG就相当于一个部门,部门下面通常会分设中心和小组。部门之间的沟通协作是比较难做的,通常也称作“部门墙”。要打破部门墙,就要有更高一级的组织或个人来负责横向的沟通工作,确保工作顺利完成。3GPP完整的组织架构如图9.2所示。

图9.2 3GPP组织结构

9.3 在PK与妥协中前行——3GPP协议

在3GPP组织中,通常的决策机构是TSG,而PCG一如其名字一般,真的不负责具体的技术,只是来做协调管理工作的。

这个组织和很多公司一样,喜欢通过开会来解决问题,不过频率比较低,不像一些公司三天两头总是开会。3GPP每个TSG一般每年开4次会,每个WG一年也是开4次会。当然,TSG作为WG的上级机构,它开的会的名字自然不一样,要威风得多,叫做“全会(plenary)”。所谓全会,也就是把下面WG的一干干活的人都凑齐全了的会。把这么多通信精英召集在一起,自然要决定一些重要的事情。没错,TSG全会上决定的事情非常重要,那就是决定对哪个项目进行研究和标准化。如果它觉得哪项技术有前途,比如MIMO,就可以决定对其进行研究,研究项目也被称作研究阶段(SI, Study Item),研究阶段只输出研究报告(TR,Technical Report);如果觉得这项技术确实不错,需要把它标准化,加入3GPP协议中来,就可以对其设立标准化项目,标准化项目也被称为工作阶段(WI,Work Item),工作阶段就可以输出正式的技术规范(TS,Technical Specification)。通常一个重要的议题会先经过SI阶段的研究,然后再进入WI阶段的标准化制定工作。TR和TS均采用5位编号,即TR xx.yyy、TS xx.yyy,每个TR或TS都有唯一的编号。其中xx为规范的系列号,通常相同领域TR和TS会集中放在一个系列中,如3G系统的无线接入网就都放在25.yyy系列中,而LTE无线接入网的规范则放在35.yyy系列中,通常这个25和35系列也是搞无线的人读得最多的系列。

如果说TSG的主要工作就是决定大方向,设立SI和WI的话,那么SI和WI里面具体的技术规范细节就有赖于下面的工作组WG来完成。要制定一项技术标准不是一件容易的事情,通常一种技术标准会有多个技术方案摆上台来PK,当所有WG成员公司都同意一个技术方案时,该方案就会被通过。有可能马上加入现在起草的TR/TS中,也可能以会议记录的方式纳入今后的规划。问题是某个方案通过并不是那么容易的,我们知道,3GPP的组织成员来自五湖四海,代表不同的公司,乃至不同的国家,因此这些组织成员提出的技术方案的背后都代表着它们自身的利益,在PK过程中出现各执一词的情况也很正常,这就需要一个争端解决机制。

通常,面对争论,WG工作组采取的是“真理越辩越明”的处理方式,也就是对这个问题继续深入研究。等研究越来越深入,问题越来越明朗,那么一般就会有越来越多的公司会倾向支持某一个更为合理的方案。少数派一看风向不对,可能就会让步。由于3GPP参与的成员组织足够多,不怕被某一家把持住话语权,所以这种方式通常还比较有效。

如果即使如此各方还是各执一词,僵持不下的话,WG就不得已可能要采取投票的方式来对方案进行取舍了。但是3GPP对投票的态度是非常谨慎的,毕竟大家都是行业精英嘛,会议桌上谈不成非要用你一票我一票来场PK,大家面子上也不好看。所以3GPP就创新般地发明了一种“示意投票”的方法,通过这种方式来揭示各技术方案背后支持阵容的大小强弱,然后通过这种方式告诉少数派“兄弟,大家都是那个意见,你一定要保留这个意见也可以,但是真投票也会是这个结果,我怕你待会投票的时候面子上过不去”。绝大部分情况下,讨论和“示意性”投票就能解决争执,不会非要到正式投票。

讨论完了之后,每个SI/WI都会有一个项目管理人,负责监控该SI/WI的进展,然后用于向TSG全会汇报。通常,WG工作一段时间后就会向TSG全会汇报该SI/WI的进展情况,以便TSG对这些WI/SI项目进行管理。

协议生成以后,通常都会挂在3GPP的官网上。如果大家想查找某一系列的协议来看,最方便的方式就是到3GPP的网站上去下载(如图9.3所示)。

图9.3 3GPP的UMTS的RAN侧(25系列)

9.4 无线通信中的那些足迹——3GPP各版本浅析

WCDMA、LTE可谓是一个版本繁多的制式,偏偏它还是主流制式。所以,什么R99、R5、R6、R7、R8都还属于通信里的流行词汇。如果不搞清楚这些版本之间的关系,看起无线通信相关的书籍还真令人头痛。

3GPP为什么要搞这么多版本呢?就用一套版本不断滚动开发不好吗?这是因为3GPP对技术规范采取了比较严格的版本管理,这主要是为了保证设备厂商能够根据一套相对稳定的技术规范来开发设备。

就像制作桌子一样,不能今天你告诉我标准的长度是高0.5m、长1.5m,明天又告诉我高改成0.4m、长改成1.6m了。如果要改的话,应该采取这种方式:在2002年邀请各方充分讨论桌子的长宽高该是多少,形成一系列技术规范“TS xx.yyy”,等细节基本敲定了,在2003年宣布规范就这么定了,版本冻结了,生成一个“桌子标准之R99版本”,请各个厂家都按这个标准做,这样彼此之间才能兼容;这个版本冻结之后,可以开始下一个版本的标准制定,同时告诉各个厂家,我下一个版本预期什么时候出来,到时候你们可以再更换标准,并且要拍胸脯让各厂家放心,虽然技术标准修改了,但是下一个版本的抽屉和这个版本的抽屉一定是可以互相使用的,绝对是兼容的,否则各厂家开发众多模具,到下一版本都不能用,一定拿砖头拍死你丫的。

我们接下来就看看3GPP一路走来的各个版本。

1.R99版本

这算是一个里程碑般的版本,因为它是UMTS的第一个正式版本,后续版本都要与它兼容。3GPP R99版本的主要特征是继承了GSM/GPRS的核心网,这很重要,因为如果连GSM/GPRS的核心网都不继承,它就没有足够的噱头号称“平滑演进”。但是空口是没法继承的,GPRS那乌龟般的上网速率实在令人难以忍受,必须在空口做出革命性的改变。于是,它在空口引进了宽带CDMA技术,即WCDMA,并采用了CDMA的一系列关键技术,比如功率控制、软切换什么的。R99的下行峰值速率理论上可以达到2Mbit/s,实际上一般宣称最大384kbit/s。正是这个384kbit/s让刚刚呱呱落地的WCDMA备受质疑,384kbit/s也就是GPRS峰值速率的2倍,不过是乌龟速度的加强版而已,有啥用处?因此当时3G无用论、3G过渡论、4G上马拯救论都甚嚣尘上,很多人乃至公司根本就不看好3G的前景,像著名的北电公司干脆就没有研发WCDMA设备。

在核心网侧,WCDMA在电路域基本上沿用了GSM的结构,而在分组域核心网上,也基本沿用了GPRS的设备——SGSN和GGSN。但相对GPRS而言,增加了QoS的观念,提高了分组域业务质量的保证能力。

2.R4版本

R4版本在空中接口上没有太多的变化,但是这个版本对于中国而言却有划时代的意义,因为TD-SCDMA正是在这个版本里被3GPP所接纳,中国人在通信世界的版图上,终于有了一片自己的天地。

虽然R4版本在WCDMA的空口上没有什么作为,但在核心网上动的手术可不小。正是在一版本引入了一个流行的思想,即控制与承载分离。

所谓控制层,就是负责控制呼叫的建立、进程的管理和计费等相关功能的;所谓承载层,就是用来传输数据的。控制面的数据由MSC Server来承载,而用户面(即承载层)的信息由MGW(Media GateWay)来承载。通常而言,用户面的数据流量(话音、数据)等要远大于控制面的数据流量(信令)等,所以MSC Server的个数可以远小于MGW的个数,一套MSC Server可以和多个MGW相连。

由于控制和承载是分离的,可以走不同的通道,所以MSC Server和MGW也可以分开放置。比如在中国的几大运营商,通常是放一套MSC在省公司,信令都通过这里走;然后在每个地市放几套MGW,因为话音和数据都在地市这边,MGW靠近RNC放,就可以节省大量传输资源。除此之外,还有别的好处,那就是因为MSC Server承载的是进程、信令这些东西,这些内容一直在不断地更新和优化,所以版本升级也比较多,而MGW的变化要相对小得多,通过MSC Server和MGW的分离,大量的升级调试都只需要发生在MSC Server,MGW的调整就会少很多,从而大大提高运维效率。

控制和承载分离就好比买火车票一样,以前买火车票都需要去火车站排队,后来觉得这样太没有效率了,买火车票跟坐火车不一定要发生在同一个地方啊,这样就把火车票的业务剥离出来了,可以通过网上预订、代售点购买等,分离之后可以大大提高效率。

3.R5版本

这个版本对于WCDMA而言是一个革命性的版本,之前的版本在网上已经有不少运营商在用了。但是由于3G标志性的东西,也就是数据业务的下载速率实在是很慢,所以运营的效果并不好,在日本WCDMA用户数一度被cdma2000用户数所超越,业界对cdma2000的赞扬和对WCDMA的批评不绝于耳。这这种情况下,WCDMA势必要有所改变,转折点的到来并没有让大家等多久,HSDPA就在这种背景下悄然诞生了。

HSDPA的核心思想也就两点,第一点是共享,扩频码被分成了15份,根据用户的情况动态进行分配;第二点是自适应,可以根据信道质量来选择编码方式和调制方式。通过这两种关键技术,HSDPA其峰值速率可以达到14.4Mbit/s。相比384kbit/s,这是一个很大的飞跃,也为未来WCDMA的发展奠定了重要的基础。

在R5版本,还引入了全IP的概念,无论是接入网也好,核心网也罢,所有业务全部由IP来承载。这个时候3GPP2也不甘寂寞,在核心网的Release 2和Release 3版本中分别实现了部分IP和全IP。全IP化这一点非常重要,因为随着互联网的流行,大家都看得很清楚,未来的网络必定都是属于IP的,而且IT(信息技术)和CT(通信技术)也是必定要融合的,所以一个全IP的网络对于未来非常重要。随后ICT产业的融合和WiMAX对于3GPP的挑战都印证了这个判断,如果面对WiMAX的时候3GPP还是用的与时代潮流已经格格不入的TDM网络,那么LTE和WiMAX到底鹿死谁手还真不好说。

与此同时,R5在核心网侧又引进了IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)。这可以说是引入全IP后的一个必然结果。传统的IP技术一个显著的特点就是“尽力而为”,难以保证传输质量,同时IP又是一个开放的网络,在数据传输的安全性和计费控制方面,显得有点力不从心。而采用IMS,通过基于IP的SIP技术,能够提供电信级的QoS保证,以及对业务进行灵活有效的计费,这就弥补了IP本身的不足。

4.R6版本

虽说R5版本将下行峰值速率提高到了一个新的数量级,但是上行依然没有改变。在互联网的“Web1.0时代”,这样做并没有什么太大的问题,大家上网无非看看新闻,下载点软件。随着“Web2.0时代”的到来,这种模式受到了挑战,因为“Web2.0时代”的典型特征就是强调分享,越来越多的人成为传递信息的主体,而不仅仅是接收信息。比如说很多人上Facebook、优酷、土豆、微博,在上面大量上传照片和视频,这使得上行流量大大提升。因此R6在上行方向开发了HSUPA技术,通过扩频因子的并码传输方案和自适应编码技术将上行峰值速率提升到5.76Mbit/s。

与此同时,由于各个国家的频段分配方式并不一致,并不是所有国家都把2.1GHz频段留给了UMTS。为了将UMTS的光芒洒向全世界,3GPP决定“把UMTS理论和当地实践相结合”,开始支持各个频段的UMTS,比如850MHz、800MHz、1.7GHz,好让每个国家都能用上UMTS。不过光分配频段还不行,还得对协议的部分内容进行修改,比如应该增加终端在不同频率之间进行测量的内容,如果不进行测量,那跨频段之间的切换也就无法展开了。

考虑到Wi-Fi业务正在如火如荼地发展,而Wi-Fi业务可以应用在热点,从而降低UMTS在热点区域的负荷,可以是UMTS建网的很好的补充。因此3GPP又增加了与Wi-Fi技术的互通。用户在通过Wi-Fi接入的时候可以与UMTS用户一样使用移动网,包括统一的鉴权和计费,以及移动网提供的一些PS域的业务。这个主意很受运营商欢迎,因为Wi-Fi的成本并不高,又可以通过它来降低UMTS无线网的负荷,移动的“TD+Wi-Fi”战略、联通的“WCDMA+Wi-Fi”战略、都得益于3GPP的这个动作。

随着智能终端的普及,可以想象得到人们不会只满足于在手机上看看网页、发发微博,在无聊的时候,一定还想看看手机电视,点播一些感兴趣的视频。于是R5就提出了多媒体广播和多播业务(MBMS, Multimedia Broadcast Multicast Service),其主要作用就是支持视频点播业务,应当说WCDMA本来就支持这种业务,但是WCDMA的信道是专用的,3GPP觉得像视频和手机电视这种玩意,当用户数上去了之后,一个小区肯定不止一个人在看,与其给每一个用户分配一条专用的信道倒不如给每个看相同内容的用户分配共享的信道,这样要来得更划算。

但是目前中国有自己的手机多媒体标准,叫做CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting,中国移动多媒体广播),请注意此“中国移动多媒体广播”非彼“中国移动通信”,这个CMMB是属于广电体系的,而中国移动是属于电信体系的。由于广电体系和电信体系一直为到底应该采用MBMS作为标准还是CMMB作为标准争论不休,因此MBMS在中国暂时还未能得到应用,目前中国联通也有手机电视业务,但是这个手机电视并不是走的共享的信道,而是走的传统的专用数据信道,也就是说,跟上网没什么两样。

5.R7版本

最初对R7版本立项之时,WiMAX已经浮出水面了,3GPP感受到了这个潜在对手的威胁,所以3GPP集中精力对LTE进行可行性研究,与此同时,为了保证UMTS网络的长期竞争力,对HSPA演进的研究也一直没有停止。

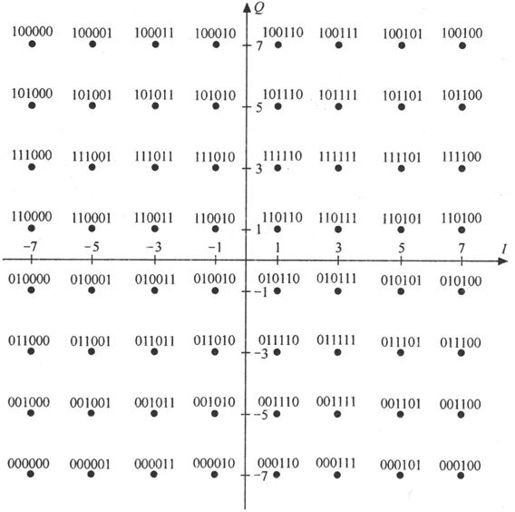

首先是想办法提升HSPA的速率,演进到HSPA+。最先想到的是采用更高阶的调制,在HSDPA时代,16QAM就到头了,如果采用64QAM调制,那么下行速率马上就可以增加1.5倍。其缘由如图9.4所示,16QAM中一个点位对应4个比特,而64QAM中1个点位对应6个比特,因此效率可以提升6/4=1.5倍。除此之外,还在HSDPA中引入MIMO技术,采用2×2天线就可以使得下行速率提升一倍。

图9.4 16AQM与64QAM

图9.4 16AQM与64QAM(续)

我们不难算出采用64QAM对于下行速率提升的程度,14.4Mbit/s×1.5=21.6Mbit/s。2009年3月,香港CSL网络发布的HSPA+就是采用64QAM技术,下行速率对外宣称21Mbit/s。

除此之外,对于LTE的可行性研究也一直在紧锣密鼓地进行。

6.R8版本

这又是一个标志性的版本,因为在R8中开展了两项非常重要的演进标准化目标——3G长期演进(LTE)和3G系统架构演进(SAE)。

除此之外,还进行了Home NodeB(家庭基站,也即我们第8章中所说的femto)和自组织网络(SON)的研究。

此外,还研究了与3GPP2以及移动WiMAX之间改进的移动性控制。

在HSDPA中,开始将MIMO和64QAM一起使用,这样下行峰值速率可以提高1.5×2=3倍。我们知道,HSDPA的峰值速率是14.4Mbit/s,那么同时开通64QAM高阶调制和MIMO就可以将下行速率提升至14.4Mbit/s×2×1.5=43.2Mbit/s。

2010年11月,香港运营商CSL通过64QAM+MIMO技术升级其网络,对外宣称网络支持最高速率42Mbit/s。

7.R9版本

也就是我们俗称的LTE-Advanced网络,LTE-Advanced的一些主要内容已经在上一章里讲过,就不在这里赘述了。

到这里为止我们就简单介绍完了3GPP的组织架构、工作方式及3GPP从R99到R9各个版本的内容简介。对于3GPP的组织和流程,大家略略知道一点即可。对于3GPP各个版本协议的一些特点,还是要熟读记牢,因为这些内容在工作中会经常遇到。