第一章 书法这门艺术

1925年,梁启超受聘清华学校(1928年更名清华大学),担任国学研究院导师。翌年,梁启超为清华学校教职员书法研究会作了一次演讲,他说:“美术,世界所公认的为图画、雕刻、建筑三种。中国于这三种之外,还有一种,就是写字。”这里说的“美术”是舶来的新名词,指造型艺术。“写字”,即我们今天所说的书法。梁启超说,中国人的“写字”有四美:线的美,光的美,力的美,表现个性的美。这是他把“写字”列为“美术”的理由。

20世纪30年代,林语堂用英语写了一部书,名为《吾国吾民》,在美国出版,向西方世界介绍中国和中国文化,也谈到中国的书法:

书法提供给了中国人民以基本的美学,……如果不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国的艺术,……通过书法,中国的学者训练了自己对各种美质的欣赏力,……这样,书法艺术给美学欣赏提供了一整套术语,我们可以把这些术语所代表的观念看作是中华民族美学观念的基础,……在书法上,也许只有在书法上,我们才能够看到中国人艺术心灵的极致。

也有学者认为书法不是艺术。1933年4月末,一群风华正茂的学者聚在梁宗岱家晚餐,席间谈到书法,郑振铎“力说书法非艺术”,而其他人都不同意他的看法(《新文学史料》,1981年第4期《朱自清日记》)。郑振铎之所以持这种观点,大概出于两个原因:一是西方艺术没有书法这个门类,二是书法的实用性很强。

古代社会里,文字书写的实用性和艺术性之间并无泾渭分明的界限。汉朝那些隶书碑刻摩崖,出于颂德、记事的实用之需,书写者按照当时规范的正体隶书来写,时过境迁,却成为隶书艺术的典范。日常通问候的尺牍书疏,晋朝士人借以显示自己的文辞修养、书写技艺,后人贵为“法书”“法帖”。东晋书家王羲之的《兰亭序》、唐朝书家颜真卿的《祭侄稿》,当时不过是信笔写下的文稿,经意于文,无心于书,却成为书法史上的经典之作。

一、书法的基本特点

中国书法源于实用的汉字书写,是在汉字的长期书写过程中衍生的一门造型艺术,或者说,书法是表现汉字形体美韵的书写艺术。

书法的技艺,随着字体的演进而丰富起来。汉朝以前的一千多年通行古篆,写字是引笔而书,笔法简单。汉朝进入“今文字”的隶书时代,由古隶变为八分隶书,结构横平竖直,书写简便,但笔画形态多种多样,用笔技巧比古篆丰富。草书、行书、楷书的结构又比隶书简省,各有相应的书写技法,用笔、结构更是复杂多变。

书法的基本特点,我们可以从汉字与书写两个方面来了解。

(一)汉字

——书法艺术的造型基础

书家作书,终归是以笔完成汉字之形,又以点画形态展示用笔之妙。所以苏轼说:“笔墨之迹,托于有形。(《东坡题跋·题笔阵图》)”清末康有为说:“盖书,形学也。”(《广艺舟双辑·缀法第二十一》)现在的艺术院校则将书法归为“造型艺术”。

汉字形体经历多次演变,形成各种书体,许多古老的汉字都有前世今生。同一种书体的某个字,有繁体有简体(汉代就有“万”“萬”),有正体有俗体还有异体(见唐朝《干禄字书》)。同是楷书的“门”字,不同时代的书家写来,笔画和结构也有差异。所以,赵孟頫《兰亭十三跋》说“结字因时相传”。

1.汉字的结构形态

每一个表意符号的汉字,都是特定的形象。尽管汉字的书体经历多次变异,却始终保持着方块形结构。早期的甲骨文有一些象形字,“云”字写得像天上的云朵,“虎”字是张开大口的虎形,“鹿”字有鹿角,“马”字有鬃毛。这些象形字,笔画有繁有简,结构尚未固定,但大体是方块形。汉字逐渐蜕变为符号化的文字之后,且不说周正的隶书、楷书,即使省并笔画的连绵草书,笔画牵连映带的行书,仍是块状的结构形态。

汉字结构有独体、合体之分。一般来说,独体字早于合体字,最初的象形字多是独体字。东汉许慎说:“依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。”(《说文解字叙》段注本)例如,表示人体的人、口、手、首、止(趾)、足等字,表示动物的牛、羊、犬等字,表示自然物态的阜、水、火、木、玉等字,这类独体字即是许慎所谓的“文”。利用形声、会意、指事的方法,将一些独体的“文”作为表意或表音的部件,互相组合,不断繁衍出新的汉字,例如“水”字,与其他部件组合,造出许多与水相关的新字,这类合体字即是许慎所谓的“字”。许慎利用汉字繁衍的规律,建立部首,编成中国第一部字典《说文解字》。

2.笔画形态

古篆之后出现的新书体,发端于日常求简便的俗写(古人归结为军书赴急、官书繁多所致)。新书体的形成,笔画形态是重要标志。不同的书体,笔画形态也不一样。

就历史上三种正体而言,篆书的笔画形态不外线和点,所以用笔技法较为单纯;隶书笔画有点、横、竖、撇、捺等形态,书写技法丰富起来;楷书的基本笔画又比隶书丰富,虽然唐人归为八种,但书写技法更为复杂。

每个字形由各种笔画组成,笔画形态与字的关系,南宋姜夔《续书谱·真书》作过生动的比喻:

点者,字之眉目,全藉顾盼精神,有向有背,随字异形。

横直画者,字之骨体,欲其坚正匀静,有起有止,所贵长短合宜,结束坚实。

撇捺者,字之手足,伸缩异度,变化多端,要如鱼翼鸟翅,有翩翩自得之状。

挑剔者(乚),字之步履,欲其坚实。

书家施展用笔技巧,主要在笔画。如北宋何薳所说:“古人作字,谓之‘字画’。所谓‘画’者,盖有用笔深意。”(《春渚纪闻·画字行棊》)

3.结字法

结字法是以点画搭构成字的方法,讲究点画是否穿插得宜,结构是否美观,字形是否得体。

汉字数量积久而多,字字不同,笔画结构复杂多变。古人总结出一些结字的规律,当作“书诀”传授。托名隋朝智果的《心成颂》、唐朝欧阳询的《三十六法》是较早谈结字法的文篇。明朝李淳《大字结构八十四法》,清末黄自元《间架结构九十二法》,更为详尽。这些结字法产生于楷书时代,只是总结楷书结构的一般规律。

其他书体也有各自的结字规律,却无专门总结的文篇。大体说来,篆书、隶书的结构,注重平衡对称的周正。草书有章草、今草、狂草之分,而草法本于汉朝相传的章草《急就篇》,草法即是草书的结构法。王羲之《兰亭序》是人们学习行书的准则,可以看作行书的结构法。

4.记识古代书迹也是书法的基本功

汉字的数量与时俱增。现在所见最早的殷商甲骨文,按社科院考古所编辑《甲骨文编》的统计,单字数约在4500左右(已辨认出近千字)。战国时期的楚国文字,据滕壬生所编《楚系简帛文字编》统计,字头为4621个(含异体字)。随着记录语言的需要,人们不断造出新字,东汉《说文解字》收录单字达9353个。千年之后的清朝,《康熙字典》收录单字47035个。

古人留下大量书迹,不但数量巨大,而且体态多样,风格各异。对于常人而言,识写较为困难(这是“五四”新文化运动一些学者激烈主张废除汉字的重要理由,也是20世纪提倡简化汉字以普及国民教育的动因)。但书法家则不惧汉字的繁难,反而喜闻乐见,因为古代书迹是书家取法的资源,所见书迹越多,作书的视野越是开阔。

记识古人字样是书家必备的本领。清初书家陈奕禧说:“一字之样无穷,总以博闻强记为主。古人有许多样子,不去看,又不学,只写自己无样子字,吾未如之何矣!”(《绿荫亭集》)个人的记忆有限,不常用的篆书字、草书字尤为陌生,于是各种书法字典应运而生。较早有金人张天锡所编《草书韵会》(《草书集韵》),清朝以来尤多。康熙年间,陶南望辑录古代名家草书编成《草韵汇编》。乾隆朝,书画家石梁编有《草字汇》;文字学家、书家桂馥收集汉魏印文,编成《缪篆分韵》。嘉庆时,袁日省将汉代印文编为《汉印分韵》。今人洪钧陶影印历代传世碑帖、名家手迹、考古出土书迹,编成《篆字编》、《草字编》、《隶字编》。

当代学者编辑的古体字典也很多,如孙海波《甲骨文编》、徐中舒《甲骨文字典》、容庚《金文编》、高明《古文字类编》、滕壬生《楚系简帛文字编》,以及罗福颐《增订汉印文字征》。

这些专门的字典,有摹写,有影印,不但是古文字学者使用的工具书,也是书家印人作书治印所需的图形资料库。

(二)书写——书法之魂

书法的魅力,在于书写具有不可预测性。书家作书,不能像绘画那样先拟画稿,也不能像治印那样打印稿,难以预知完成的样式和效果。书写之际(特别是行书、草书),只能随机调控,做到以意率笔的“心手双畅”,就很不容易了。

书写贵在“气韵生动”,最忌填描,特别是行草书,一填描,点画就呆板,有如“美女眇目”。书写时,能将手中的笔正用侧用,顺用逆用,重用轻用,实用虚用;能快能慢,能擒敛能纵放,才能写出生动有势的姿态。

汉字书写的生动性与丰富性,毛笔居功至伟。殷商时代,先民已经使用锥体毛笔作为书写工具。现在所见最早的古笔,是长沙左家公山楚墓出土的战国晚期的毛笔。出土时,毛笔套在一枝小竹管内,竹制笔杆长18.5厘米,径0.4厘米,笔毛长2.5厘米,笔锋尖挺。毛笔是有弹性的软笔,能写出各种形态的点画,呈现生动丰富的笔势,所谓“笔软则奇怪生焉”。书写时,笔毫会变形—笔头弯,笔锋分叉或扭绞,又可谓“笔软而麻烦生焉”。因此,习书练字也是训练使用毛笔,学会控制毛笔。书家书法水平的高下,也由用笔的能力见分晓。

书写有“法”,法是通行的规则。书写有“道”,道通书者的意趣。唐朝张怀瓘说:“文则数言乃成其意,书则一字已见其心,可谓简易之道”;书写之妙,“可以心契,非可言宣”,“深识书者,唯观神采,不见字形”(《文字论》)。

1.书写与笔顺

书写是按笔顺把笔画搭构成字,逐字延伸,成行成篇。笔顺是运笔的“路线图”。所谓书写的“不可逆”,书法的“时序性”,说来玄妙,其实本于汉字的笔顺。

笔顺随字体的演变而逐步形成。古文字时代,字形繁,笔顺关系疏阔;今文字时代,字形简,笔顺规则严密。

殷商甲骨文中,“鹿”、“马”、“车”的笔画是摹物状形的线条,写这类象形字就像画字。西周以来,以至秦朝,篆体笔画越来越简约,“写”意日增,大体形成先上后下、先左后右、先外后内的笔顺规则。但是,篆体笔画盘曲(“宀”的第一笔两次改变运笔方向),笔画仍繁(“氵”要五笔写成),总体看,篆书的笔顺规则并不严格。

隶书的成熟,标志汉字进入今文字时代,彻底蜕去了象形的痕迹,结构平直化,上下笔之间形成了较为固定的笔顺关系,书写的笔势也随之增强。楷书脱胎于隶书,笔顺承袭隶书。但是,写隶书、楷书都是一笔一断,形态上看不出笔顺关系。

行书、草书的笔画牵连映带,运笔的轨迹很清楚,由笔画形态可以看出笔顺关系。例如“火”的笔顺,先写外侧的点、撇,再写中间的长撇、长捺;“忄”先写两点,再写竖;“万”字最后一笔写撇。

行书、草书是快写体,为了笔势的顺畅,有些字的笔顺与隶书、楷书有所不同。如行草书的“臣”字,第一笔不是写横,而是先写左边一竖;又如“里”,先写成“甲”,再写下面两横。杨凝式草书《神仙起居法》还有一个极端的“倒写”例子:第七行“冬残”两字,因笔势疾速,“残”字先写了右边的“戔”,再移笔写左边的“歹”。

2.书写的笔法

用笔的技法,由简而繁,与书体息息相关。篆书时代,笔画不外曲线、直线和点,写字动作简单,相当于拿笔画道道,引笔而书即可,没有复杂的笔法可言。隶书“解散”篆书弯曲回环的笔画,有了横竖撇捺点,笔画形态各异,用笔有顿挫、轻重、转折、纵敛的变化,所以隶书的笔法要比篆书丰富。但是,书写每一笔画,大体是朝一个方向运笔。草书、行书形成之后,又出现一些新的用笔方法,如翻转、连绵。晋朝以来,人们学书率由楷书入手。唐朝书家将楷书的基本笔法与“永”字的点画联系起来,所谓“大凡笔法,点画八体,备于永字(张怀瓘《玉堂禁经·用笔法》)”,名曰“永字八法”。

初学写字,笔法是规矩;入门之后,笔法是为我所用的活法。书家作书,笔锋的正侧向背,运笔的提按快慢,随着手势动作随机转换,有笔势,显笔意,变化微妙。所以唐朝草书家张旭说:“笔法玄微,难妄传授,非志士高人,讵可与言要妙也。”(颜真卿《述张长史笔法十二意》)

笔法的增繁,也与执笔姿势的变化相关。唐朝以前,人们写字的执笔姿势是“单钩斜执”。大约唐朝中期以来,执笔变为“双钩直执”,笔入纸的角度与古人不同,摩擦面不一样,运笔的灵活程度也不同。这样一来,临摹古人书迹则难尽笔意,就要改变用笔动作,或者增添一些用笔动作,也就衍生出一些新的笔法。

书家讲述笔法心得,初见唐代书学文献。传为欧阳询的《用笔论》,以对话的方式讲说用笔之法。孙过庭将笔法概括为“执、使、转、用”四端:“执谓深浅长短之类是也;使谓纵横牵掣之类是也;转谓钩环盘纡之类是也;用谓点画向背之类是也。”(《书谱》)后世盛行的藏锋之说,也始于唐朝,徐浩《论书》说道:“用笔之势,特需藏锋,锋若不藏,字则有病。”学书作书讲究笔法,虽不能说始于唐人,但盛于唐朝却是事实。此后,书家视笔法为书法的“核心技术”。

用笔技巧本出自书家个人的经验,一些书家归纳经验心得,著于文篇,启发后学。人们择取行之有效的经验而从之,代代相传,就是我们今天习见的那些常规笔法。千年以来,笔法无论怎样衍生,无论如何变通,基本笔法一直管用,并不神秘。赵孟頫说“用笔千古不易”,颇受今天书家的质疑,若将“不易”的用笔理解为基本笔法,则可息讼。

古人所说笔法,包括执笔法。唐朝盛传一篇托名卫夫人的《笔阵图》,言笔法而先说执笔:“凡学书字,先学执笔。若真书,去笔头二寸一分;若行草书,去笔头三寸一分,执之。下笔点画波撇屈曲,皆须尽一身之力而送之。初学先大字,不得从小。”执笔得法,便于用笔,而用笔贵在笔力:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪;多力丰筋者圣,无力无筋者病。”

唐朝以来,书家所说执笔法,日见琐细,有些执笔之论并不可取。晚明书画家陈继儒批评:“古人论书有双钩悬腕等语,李后主又有拨镫笔法。凡论此,知必不能书,正所谓死语不须参也。要诀在提得笔起,于转处有力。”(《妮古录》卷二)

书学中,笔法属于经验性理论。历代书家所说笔法,具体而微,积累下来的名词概念甚多,分为“执笔法”和“用笔法”两个部分。

执笔法:如单钩、双钩,如五字执笔法、回腕法,以及手指执笔位置的高低。

用笔法:如提按、顿挫、转折,如中锋、藏锋、侧锋,如曲直、向背,如轻重、快慢、虚实,等等。

3.执笔姿势的变化

今人写字,执笔姿势有两种:平常拿自来水笔写字是三指执笔,食指外钩(包),大拇指在内侧,中指在下托住笔,笔管是斜的,是“单钩斜执”法。写毛笔字则不同,大拇指横撑,食指、中指外钩(包),无名指内抵,小指靠无名指为辅助,笔管直立,是“双钩直执”法。今人以为,古人一直是“双钩直执”。

古人写字,最初是左手握简牍(纸),右手单钩斜执笔。沙孟海曾经注意到古人执笔姿势,列举了五幅古代名画(宋画或唐画宋摹本),画中人物执笔写字,有站着的,有坐着的,手中的笔管都是斜的。日本中村不折收藏一件吐鲁番发现的唐画残片,一人面对卷子,执笔欲书,是斜执笔。榆林石窟第二十五窟唐代壁画,绘有一人在树下抄经,也是斜执笔(《沙孟海论书丛稿·书法史上的若干问题》)。

斜执笔与先民的坐姿相关。自殷商到魏晋,华夏民族是席地而坐,双膝曲而接地,臀股贴坐于双足跟上,与“跪”相近,相当于跪坐。殷商妇好墓出土的玉人像,满城西汉墓出土的长信灯宫女像,坐式都是这样合乎礼节的标准坐姿。那时的“跪”姿也是双膝接地,但是臀股与双足保持着一定的距离。如果臀股不着足跟,而且挺直腰,则为“跽”。长沙出土的西晋青釉对书俑【图1·1】,坐姿还是华夏古风。南京西善桥南朝大墓出土的《竹林七贤与荣启期砖画》,上面的魏晋名士也是席地而坐,而将腿伸到身体前面,那是南朝画匠表现名士“居傲无礼”的坐姿。北朝流行的“跂坐”,两足垂在身体前面,足趾着地而足跟不着地,是坐在高坐具上的姿势,属于虏俗胡风。据文献记载,南朝皇宫里也出现了中原地区胡人的垂脚坐姿(杨泓《寻常的精致·说坐、跽和跂》)。

1·1 西晋青釉对书俑

两人相对跽坐,中间是一个长方形尖脚案,案的一端置一长方形书箱,中间有笔架,可以平放三支笔。左边一人手中执笔为斜执法。

华夏民族的坐姿渐由跪坐而跂坐,这是南北朝时期民族融合产生的变化。但是,反映唐以前生活场景的《北齐校书图》中,人物是“跂坐”的姿态,执笔仍然是单钩执斜法。大概南北朝时期只是改变了坐姿,而写字的执笔姿势尚未改变,也就是说,写字的坐姿变为“胡”式,执笔姿势仍然“华”式,仿佛一“今”一“古”。

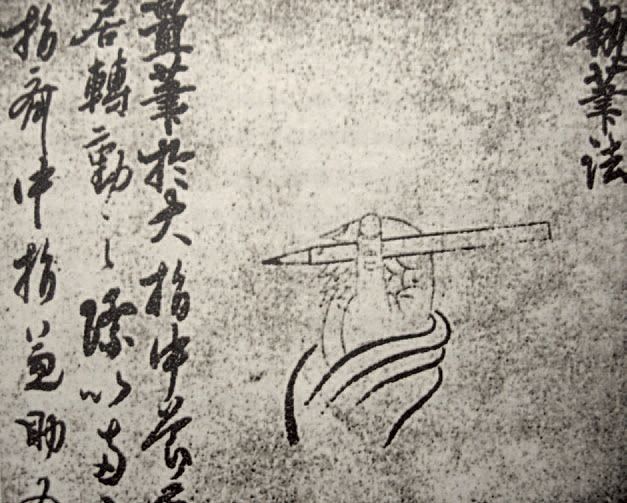

唐朝前期的书论家孙过庭说:“代有《笔阵图》七行,中画执笔三手,图貌乖舛,点画湮讹。顷见南北流传,疑是右军所制。虽则未详真伪,尚可发启童蒙。”这种指导学童习字的《笔阵图》,流传民间,现在已经看不到了。孙晓云《书法有法》附有日本空海《执笔图》【图1·2】,图中题为“执笔法”,绘有三指执笔的手姿,后有说明文字(附图不全,只见三行):

1·2 日本空海《执笔图》

置笔于大指中节前,居转动之际,以两小指齐中指,兼助为(力)。

这段文字,结合图中执笔示意图看,是“单钩直执”法。空海与嵯峨天皇、橘逸势并称日本书法史上的“三笔”,他在9世纪初以学问僧来唐朝长安访书求学,书学王羲之。空海《执笔图》应是摹自唐朝流传的某种执笔图。

明初王绂《论书》录有唐朝中期书家徐浩的“执笔法”,与空海《执笔图》上的说明文字相近:

唐徐季海曰:“置笔于大指中节前,居转动之际,以头指齐中指(按,空海《执笔图》为“以两小指齐中指”),兼助为力。指自然实,掌自然虚。虽执之使齐,必须用之自在。今人置笔当节,碍其转动,拳指塞掌,绝其力势。况执之愈急,愈滞不通,纵用以规矩,无以施为也。”

这段文字前几句讲手指执笔的位置,言“以头指齐中指”,显然是“双钩”执笔法。这一句,空海《执笔图》写作“以两小指齐中指”,这是“单钩”执笔法。空海《执笔图》是当时墨迹,可信程度高于文献相传的徐浩“执笔法”。传为徐浩的这段文字,可能在传抄过程中曾被改窜。

晚唐,吴县人陆希声已言及“双钩”执笔法。《陆希声传笔法》曰:“钱邓州若水尝言:古之善书鲜有得笔法者,唐希声得之,凡五字,曰:擫压钩格抵。用笔双钩,即点画遒劲而尽妙矣,谓之拨镫法。希声自言,昔二王皆传此法,自斯公以至李阳冰得之。”(《墨池编》卷四)陆希声称此法传自东晋“二王”,当然不可信。

执笔法在唐朝发生了变化:初唐还是古代的“单钩斜执”,大约中唐变为“单钩直执”,而后过渡到“双钩直执”。

宋人执笔,通行“双钩直执”法。北宋朱长文(1039—1098)《墨池编》卷四《执笔五法》说:“第一执笔”,注曰:“平腕双苞,虚掌实指,世俗多爱。单苞则力不足,书无神气。”第二簇笔,注曰:“聚五指,笔头在其中心也。”第三撮笔,注曰:“五指头聚笔,泥也。”第四握笔,注曰:“以四指押笔于掌心。”所道执笔要诀,皆属“双钩直执”。

黄庭坚题跋中说到双钩执笔:“凡学字时,先当双钩,用两指相叠蹙笔压无名指,高提笔,令腕随己意左右。”(《山谷题跋·论写字法》)又说:“凡学书,欲先学用笔。用笔之法,欲双钩回腕,掌虚指实,以无名指倚笔,则有力。”(《山谷题跋·跋与张熙载书卷尾》)所谓“无名指倚笔”,就是“双钩直执”的特征。他还说,苏轼写字“不善双钩悬腕”(《山谷题跋·跋东坡论笔》),可见双钩直执法要悬腕。黄庭坚写字不但“双钩”、“悬腕”,而且“高提笔”,他的一些大字书作的长笔画出颤笔,与这样的执笔法有关。

古代书写姿势变化表

| 时 代 | 坐 姿 | 执笔姿态 | 书写姿势 |

| 商周—东晋 | 跪坐 | 斜执 | 坐姿与执笔姿势皆为古式 |

| 南北朝—唐 | 跪坐—跂坐 | 单钩斜执—单钩直执—双钩直执 | 坐姿逐渐转向跂坐;执笔由斜执过渡到直执 |

| 宋—今 | 跂坐 | 直执为主 | 坐姿为今式;执笔姿势为双钩直执 |

4.书写之“势”与书写的手势动作

书法之神采,生于用笔,故书家无不重视用笔技巧。用笔之活法,系于笔势,故书家尤其强调书写之势。南宋姜夔说:“大抵用笔有缓有急,有有锋(出锋),有无锋(藏锋),有承接上文,有牵引下字。乍徐还疾,忽往复收;缓以效古,急以出奇;有锋以耀其精神,无锋以含其气味。横斜曲直,钩环盘纡,皆以势为主。”(《续书谱·草书》)

古代书家言“势”,大致有两种角度:

一种是以字画形态比况势的奇妙,实为审美鉴赏:东汉蔡邕《篆势》所谓“不方不圆,若行若飞”;西晋索靖《草书势》所谓“逸游盼向,乍正乍斜”。

另一种是从用笔角度谈势,实是传授用笔方法:西晋成公绥《隶书体》所说“轻拂徐振,缓按急挑,挽横引纵,左牵右绕”;南朝庾肩吾《书品》所说“或横牵竖掣,或浓点轻拂,或将放而更流,或因挑而还置”。

势乃书写之活态,不为法度所限。书写经验丰富的书家,下笔莫不得势;凡是通晓书理者,言书莫不宣导笔势。书家好谈笔法,而笔法接通笔势才是活法。所以清朝康有为说:“得势便,则已操胜券。”(《广艺舟双辑·缀法第二十一》)

从学书、作书的实情来看,得法是入门之阶,得势才算登堂入室。

(1)书法之势

书法有“势”。用笔有笔势,结字有字势,书体有体势,还有形势、气势之类。种种“势”,基于贯穿书写始终的笔势。前人所说背势、向势、侧势、偃划势、奋波势、直波势、绰勾势、虿(chài)尾势等等,皆指笔势。所谓笔势,不但有速度(变速),有力度,更有用笔技巧。用笔有势,才能写出生动的形态(点画、结构)。

晋朝书家论书,以“势”为先,而且把“势”看作书写技艺。杨泉《草书赋》曰:“字要妙而有好,势奇绮而分驰。”卫恒《四体书势·草书序》说:“崔氏(崔瑗、崔寔)甚得笔势,而结字小疏。”王羲之“尤善隶书,为古今之冠”,而“论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙”。(《晋书·王羲之传》)

自晋以来,书家兼善草书、楷书,南朝人合称为“草隶”或“隶草”、“真草”。这两种书体,一动一静,各有书写要领。孙过庭总结:“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。草乖使转,不能成字;真亏点画,犹可记文。”(《书谱》)使与转,系于笔势。写楷书,点画难显笔势,所以强调“使转为情性”;草书之势显于点画,故以“使转为形质”。

书家作书,“敏思藏于胸中,巧意发于毫铦”,后人临摹前人书迹,“学者鲜能具体,窥者罕得其门”。为此,南朝庾肩吾提示:“若探妙测深,尽形得势,烟花落纸,将动风采。”(《书品》)庾氏生活的时代去晋未远,所道“尽形得势”之诀,应是他对前代书家作书经验的总结。庾肩吾曾经这样品评汉晋大书家张芝、钟繇、王羲之的长短:

张工夫第一,天然次之,……钟天然第一,工夫次之,……王工夫不及张,天然过之;天然不及钟,而工夫过之。

“工夫”是时间累积的功力本领,“天然”指不假雕饰的自在品格。张芝、钟繇各居第一,而王羲之在“工夫”与“天然”之间,因而成为“中和”的典范。如果我们把“尽形”看作“工夫”的显著标志,把“得势”看作“天然”的基本品质,王羲之兼而有之,所以风规自远。

书家的匠心巧艺,经由用笔作用于形,见诸于形。而势是用笔之主,得势之形,神采焕然;无势之形,徒有躯壳。因此唐朝张怀瓘说:“夫人工书,须从师授。必先识势,乃可加功。”(《玉堂禁经》)

(2)书写的手势动作

古今书家的书迹,为什么会因人而异?概而言之,师法各取所好,学成各有心得,作书各用所长。

因此我们看到:师法刘德昇的曹魏书家钟繇、胡昭,俱学行书而各有其巧,所谓“胡书肥,钟书瘦”。东晋王羲之小楷学钟法,却与“钟书”不一样。元朝赵孟頫的草、行、楷书师法右军,人们视为右军正脉,却与右军不一样。清朝钱沣以颜体楷书著称,却与颜真卿不一样。名家之间,无论唐朝“欧虞褚颜柳”,还是宋朝“苏黄米蔡”,书法各尽其态。那些出自无名氏之手的汉碑隶书,同在陕西的《华山碑》与《曹全碑》不一样,立于曲阜孔庙的《礼器碑》与《史晨碑》不一样。唐人写经,高宗朝的小楷写本尤为精整,看似相近,仍见差异。即使书家讥为“千人一面”的馆阁体,各人的笔迹细节也不一样。

如果从书写角度看,书家的审美取向的心意气质,用笔的技巧,字画的“尽形得势”,皆由书写的手势动作得以实现。而各人的手势动作并不一样,写出的书法形态也就各有特点了。

二、书法的艺术性与书法观念

书法的艺术性,最初在于法度。殷商《宰甫卣》铭文是最早的样板,字态周正,整饬中带有装饰的美感。西周青铜器铭文书法,井然整肃是主流。此后秦国篆书《石鼓文》,秦朝小篆《泰山刻石》,汉朝隶书《史晨碑》《曹全碑》、草书《急就篇》,陈朝智永《真草千字文》,这些书法史上的名作,尽管书体相异,风格不同,但皆有法度可寻。唐朝书家欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权所写的楷书碑刻,用笔一挑一趯,结字或欹侧或平正,无不工稳,都以法度严谨著称,因此成为后人学习书法的经典范本。

法度是书法艺术的第一道门槛。学书首先是学习笔法、字法,临写的古代名迹叫做“法书”,用笔技艺叫做“笔法”,结体诀窍叫做“结字法”,书写艺术名为“书法”。书法的基本美感来自法度,所以重视法度一直是文字书写的传统。

我们看到,古代政府的正规文告,纪念性碑志,下属报告上司的文书,晚辈对长辈的书翰,须用正体(篆书、隶书、楷书)书写,于公以示庄重,于私表示尊重。这种“约之以礼”的文字书写,体现着人伦关系,是历代书家自觉遵守的规则。宋朝苏轼说:“我书意造本无法,点画信手烦推求”,黄庭坚说:“老夫作书,本无法也。”这类“无法之法”之论,并非否定法度,而是强调技巧的活用,作书时不存计较工拙之心,不必在乎别人的品评。但是,进入公共领域的书写,苏、黄照例要遵守文字书写的礼法规则。

但是,书法的艺术性并未止步于法度。魏晋之际,私人之间尺牍之风盛行。通问候的尺牍习用俗写体的行书、草书,士族书家以简率的笔墨彰显自己的风度,用放达的笔势绽放生命的神采,逸笔草草的尺牍书成了士族书家显示才性的工具。以行草尺牍为契机,开出一条表现个人意趣的路向。

随之而来,书法品评之风在南朝兴盛起来。南齐王僧虔《论书》点评名家,称说擅长的书体,比较书法的优劣,好言笔势、笔力。梁朝袁昂《古今书评》采用拟人拟物的手法,专评书家风格。梁朝庾肩吾《书品》把汉朝至南朝的128位“草隶(草书、楷书)”书家分为三等九品,一一点评。他们依据的书迹,多是书家所写的尺牍。

南朝的士族书家已经认识到人的“情”、“思”对书写的主导作用。王僧虔《书赋》认为:书法是“情凭虚而测有,思沿想而图空”的书写艺术,意思是:书艺是凭借情感和想象,并且将其转化为纸上可见的书法形象。书写之际,“心”要遵循法则和常理,也要有意在笔先的想象力,并且做到“得之于心,应之于手”,笔下的书法形象才会有感人的生命力。

唐朝书法家非常强调书写时的精神状态,例如“端己正容”,“凝神静虑”,“临池志逸”之类。书法家、理论家孙过庭总结了书写的各种关系,提出了“五合五乖”的著名论点:“神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。心遽体留,一乖也;意违势屈,二乖也;风燥日炎,三乖也;纸墨不称,四乖也;情怠手阑,五乖也。”(《书谱》)这五组关系在写字时相合,书法则“流媚”;如果乖悖,书迹则“雕疏”。孙过庭擅长书法,当然知道“五合”交臻是可遇而不可求的事,而历史上动人的书法作品大多是由书家的胸臆情志主使,所以他特别指出,“得时不如得器,得器不如得志”,把书家精神状态的心意置于首位。

书法史上流传这样一个故事,唐穆宗李恒向大书家柳公权讨教如何用笔,柳公权回答:“用笔在心,心正则笔正。”柳公权借此讽谏唐穆宗荒僻政事,人称“笔谏”。从书法一面讲,“心”、“志”对于书法的主导作用在唐朝已经成为书家的常识了。

心平气和地写字是一种状态,书家带着感情写字也是常有的事。孙过庭《书谱》说:王羲之写《乐毅论》时“情多怫郁”,写《东方朔画像赞》时“意涉瑰奇”,写《黄庭经》时“怡怿虚无”,写《太师箴》时则是“纵横争折”。孙过庭是以王羲之所抄文章的内容为门径,追寻王羲之书写之际的情感状态。韩愈则是从书写状态解读书家的心情。张旭写草书常常在大醉之后,呼叫狂走,然后下笔,有时势来不可遏,扔掉毛笔,“以头濡墨而书”。韩愈说,张旭“喜怒窘穷,忧悲愉佚,怨恨思慕,酣醉无聊不平,有动于心,必于草书焉发之”。(《送高闲上人序》)

元朝陈绎曾认为,情感与书法有对应关系:“喜怒哀乐,各有分数。喜即气和而字舒,怒则气粗而字险,哀即气郁而字敛,乐则气平而字丽。情有重轻,则字之敛舒险丽亦有浅深,变化无穷。”(《翰林要诀·变法》)

宋朝书家发现,他们仰慕的晋唐大书家的名作,特别是王羲之行草书尺牍,多是逸笔草草,反而更显风神,苏轼由此点破“无意于书乃佳”的玄机。“无意于书”是不执著于书,带有破除“我执”的禅宗意味。作书而无牵挂,其实也是强调心旷神逸的精神状态。

宋朝的书家特别敬佩颜真卿,并把颜真卿的书法风格与人格形象联系起来。欧阳修说:“颜公忠义之节皎如日月,其为人尊严刚劲象其笔画。”(《六一题跋·唐颜真卿麻姑仙坛记》)“斯人忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人”(《六一题跋·唐颜鲁公二十二字帖》)。书法与人的关系,南朝袁昂评书以人为喻是比况人的外在风貌,而宋朝评论书法转向书家的人格,树立了伦理的标准。那些具有人格魅力、品格高洁的书家受到人们敬重,例如宋朝隐士林逋,清初坚守遗民立场的傅山,刚直不阿的钱沣等。相反,尽管赵孟頫的书法接续右军正脉,却因“失节”仕元连累其书,被讥为“媚而无骨”。

明朝项穆写了一部名为《书法雅言》的著作,认为书法也要翼卫教化,承担“正人心”、“开圣道”的责任。他说:汉晋以后的书法,皆有偏失。唐人重视筋力轨度,书法之过在“严而谨”;宋人追求意气精神,书法之过在“纵而肆”;元人好尚性情体态,书法之过在“温而柔”。要纠正历代书法的偏失,项穆主张回归张芝、钟繇、王羲之书法的“正统”轨道。

三、书作与印章

书法家写完一幅字,要在名款(署名)下面钤上姓氏名号之类的印章(有的还要在字幅的起首处钤盖闲章)。今人的观念中,如果一幅书作有书家的名款而不盖印章,就不是完整的或正式的作品,甚至认为是无效的作品,印章成了书法作品中不可或缺的标记。

据说殷商时代就有印章。先秦时期,印章通称“玺”。秦并天下之后,天子的印章称玺,臣子的印章称印。汉朝诸侯王、太后之印也称玺。汉朝的印文中,出现了“印”、“章”、“印信(信印)”之类的名称。历代官印的印材,按等级有金、玉、铜、石之分,皇帝之玺率用金玉。

皇帝之玺是王权和国家的象征,刘邦进入咸阳,子婴“奉天子玺符”,表示交出国家政权。东晋建立之初,没有传国之玺,北人讥讽司马氏为“白板天子”,嘲笑其合法性。官员的官印是由朝廷授予,是行使权力的凭证,辞官或解职则要交出官印。私印是代表个人的信物,死后用来随葬。墓葬中出土的私印,有些是墓主死时所治的陪葬印。秦汉时有吉语印(成语印),是私印的一种,据说佩在身上可以辟邪。官印、私印皆由印工铸刻。

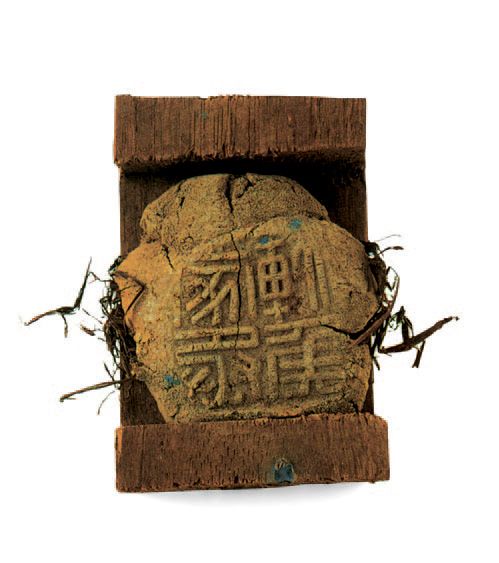

战国及秦汉时期,以竹木简牍、绢帛作书。寄送文书要封缄(如同今天粘上信封口一样),先将写有文字的简牍用一块木头盖起来(或者用布帛包扎起来),然后与一块挖有方槽的木块捆扎在一起,把绳结放在方槽内,用湿软的泥丸压住,在泥丸上钤压印章作为信验【图1·3】,防止他人私拆文书,以免泄密。这种钤有印章的泥块,叫做“封泥”。后世文人收集封泥,用纸打出上面的印文,视为雅玩之物。

|  |

| 封泥 | 封检 |

1·3 古代封泥、封检遗物

东晋以后,纸张取代简牍,钤印于纸,用朱色。在纸质文书上钤印本是官府的惯例,敦煌发现的古代公文书上,钤盖的印章率是较大的官印,个别牒状批文偶见官员的私印。一些儒家经典和佛经的写卷上,还见到唐朝“宣谕使图书记”、“报恩寺藏经印”之类的印记,属于官府和寺院的收藏印。

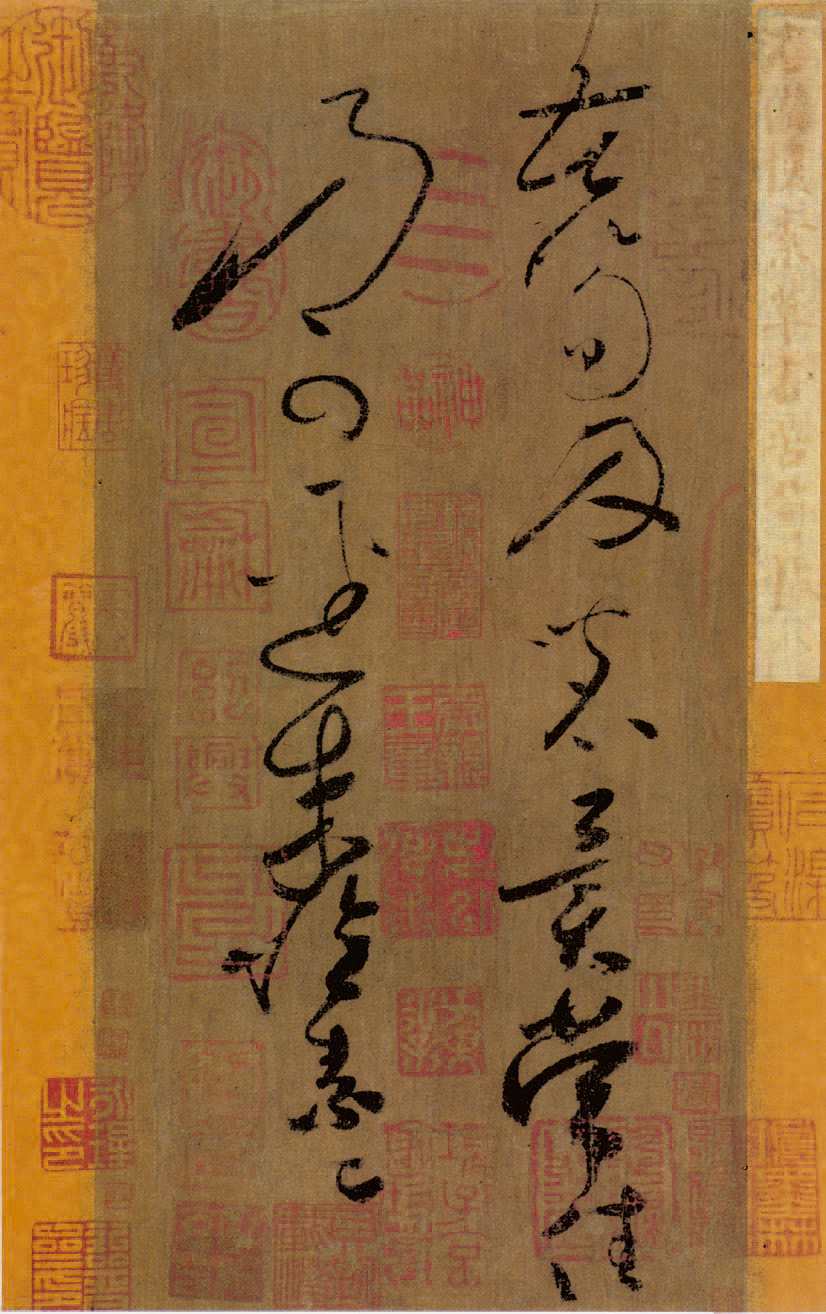

唐朝贞观年间,宫廷里收藏了许多前代名家书迹,经过鉴定,按书家或书体分类,重新装裱成卷之后,要在卷首、卷尾和接缝处钤“贞观”二字小印,这是钤盖鉴藏印的开端。玄宗的鉴藏印是“开元”年号印,据说印文是玄宗亲自书写。唐朝的收藏家也喜欢在古人名迹上钤上自己的印章,这种做法一直延续到清朝。所以,那些传世的古代名迹充斥着大大小小印记。我们在怀素《苦笋帖》【图1·4】上看到,这件绢本的两行十四字书作,幅面很小(纵25.1厘米,横12厘米),上面钤印多达三十余方,既有帝王和收藏家的鉴藏印,也有他们的私人名章。其中二十余方印直接盖在本幅中,有的竟压着字迹,成了“印灾”,破坏了古代作品的完整性。

1·4 唐朝怀素《苦笋帖》上钤的印章

上面钤有宋、清两朝内府的“绍兴”、“乾隆御览之宝”、“石渠宝笈”等收藏印,以及明清大收藏家项元汴“项子京家珍藏”印、安岐“仪周珍藏”印,清朝成亲王“诒晋斋印”、恭亲王的“恭亲王章”。

1·5 元朝赵孟頫自篆的朱文印章

“赵氏子昂”、“赵孟頫印”

元朝以前,书家作书不钤印。这种情况在元朝发生了变化。我们看到,元朝书家赵孟頫的一些书作的名款下钤有名章,有姓名印、字号印、室名印。但有些是后人加盖的伪印。赵孟頫崇古复古,曾收集汉魏印章编成一部《印史》,是印学史上一部重要著作。他通晓古印及其规制,又能篆书,所用印章都是自写印稿,由工匠刊刻。赵孟頫的印章都是朱文印【图1·5】,篆书圆转妩媚,后人称之“元(圆)朱文”,成为印章史上一个流派。元末,画家王冕开始采用易于刀刻的石材自篆自刻。自此以后,文人染指治印,印章渐渐成为一门文人的艺术,许多书画家兼善篆刻,而且出现了专门以治印见称的篆刻家。

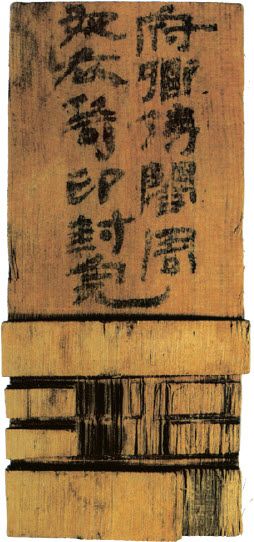

元朝以后,书画家在作品上用印的习惯,这为篆刻家提供了用武之地,刺激了篆刻艺术的发展。能书善画的文人治印,由于刀法技巧与师承的不同,面目各异,形成了不同的流派传统,但是都以秦汉印为宗。秦汉印【图1·6】的排列方式多种多样,有直排有横排;一些四字印,有的左行,有的右行,后来的印文的排列方式都不出秦汉的规制,印文不外“白文”(阴文)、“朱文”(阳文)两类,入印的字体以篆书为主。唐宋时期也有隶书印、楷书印,宋元的“花押”印是以画押的草写符号入印。印面的形状多种多样,郑重的印都是方形,间有扁形、长方形和圆形、椭圆形。

1·6 秦汉印章

明清时期的名家书迹,并非件件都钤书家的名章,一些非正式的书迹,如草草写就的尺牍,诗稿文稿,都不用印。用印的那些书迹往往是郑重之作,或是酬答之作。

书画家在作品中钤印,具有凭信的作用,若从视觉的角度看,朱红的印章使书作的“黑白世界”增添了一道亮色(如果在守丧期间用印,就不能用红色印泥,改用蓝色或黑色)。而印文本身凝聚着篆刻家的艺术造诣,也有艺术欣赏的价值,既丰富了书作的艺术含量,也增强了书作的观赏性。有些书(画)家也擅长篆刻,在书作里打上自己的印章,无异于展现他的多面创作才能。

明清时期,书家在书作的署款下方(或左侧)钤印章,对联、条屏、中堂之类的书作,一般都钤两方印,成为一种程式。有的讲究阴阳相配,白文印和朱阳文印各一方。印文不外姓名、字号一类,也有表示身份的印章。董其昌把自己担任的官职刻成印章,如“大宗伯印”、“宗伯学士”之类,官位是朝廷所授,光宗耀祖,当然要把官名印钤在姓名章或字号章之上。

晚近的画家钤印不限于名款之下,也在作品边角或空白处钤盖印章,当作调整章法、平衡明暗色调的补充手段。当下一些书画家意欲利用印章增强作品的视觉效果,钤印不知节制,作品上印痕累累,伤及书作的神采气韵。