第九章 书法家

一、最初的书法家

最早从事文字书写的群体是史官,他们也是中华文明最初的承载者、记录者、传播者。“史”之义,汉代《说文解字》解释:“记事者也。从又持中。中,正也。”王国维考证:“史”所持之“中”,古篆之形如盛简之器,指簿书。持中即持书,史字“从又持中”,义为持书之人(《观堂集林·释史》)。

史官之职甚为悠远,相传黄帝的史官仓颉发明文字。商周时期,史官是要职。殷商甲骨文的“作册”、“大史”之名,商代青铜器铭文(金文)的“作册”之谓,西周青铜器铭文的“作册内史”之称,皆指史官。

西周的史官,设有大史、小史、内史、外史、御史,分工细致。《周礼·春官》记载:大史“掌建邦之六典”,小史“掌邦国之志”,内史“掌王之八枋之法”,外史“掌四方之志,掌三皇五帝之书,掌达书名于四方”,“御史掌邦国、都鄙及万民之治令”。史官不但掌管王室收藏的典籍,记国事,作典册,他们也参与祭祀活动,以读书“协事”。比如大史,“大祭祀,与执事卜日,戒卑宿之日,与群执事读礼书而协事。祭之日,执书以次位常”;又如小史,“大祭祀,读礼法”。史官还有书写君王命令的职责:“内史掌书王命”,“外史掌书外令,……若以书使于四方,则书其令”。书写王令,字迹当然要好,则史官必善书。古代最初的书家,应该出自史官这个群体。

商周的甲骨文、青铜器铭文也属当时上层社会的文书书迹,涉及商周历史的各个方面,都有“书史”的性质,则撰文者、书写者应该也是史官中的一些人。

我国最早的字书《史籀篇》就是周宣王史官编写的,这位史官名“籀”,人称史籀,故以“史籀”命名这部大篆字样的字书。汉朝人所说的“籀文”,乃大篆的别称。唐朝张怀瓘《书断》为古今一百多位书家立传,按时代排序,史籀列为第一。

春秋战国时代,“诸侯力政,文字异形”,秦朝统一全国之后,实行“书同文字”。丞相李斯作《仓颉篇》、中车府令赵高作《爰历篇》、太史令胡母敬作《博学篇》,作为秦朝小篆的标准字样,颁行天下(《史记·秦本纪》)。这三人,后人奉为小篆书法名家。其中,胡母敬也是史官。

二、“能书”与“书圣”

东汉班固编撰的《汉书》始有善书者的记载,刘宋范晔所撰《后汉书》也有,记载都很简单,只是说其人“性善书”、“善史书”、“能史书”以及“善草书”而已。这些进入正史的善书者,当然不是普通人,有皇帝、皇后、宗室王,有官员。帝王喜欢书法的风气,应该始于汉朝。

汉朝的教育远较商周时代普及,识字书写的群体扩大。汉朝的教育,有学儒与学吏之分,学吏是学技能。我们在汉朝边陲居延出土的汉简上看到一件文书,说及书吏的特长:“能书会计,治官民,颇知律令。”(《居延新简【甲渠侯官】》上册,第65页,EPT五〇·一四简)。汉朝人所说的“能书”,指长于文字书写之事。所谓“书”,指文字,也指书法。汉简书迹,大多是各级官府“能书”的书吏所写。汉碑隶书《华山碑》、《曹全碑》、《礼器碑》、《史晨碑》之类,多是这些“能书”的书吏所写。

书法史上,第一篇专门记载书法家的著作是《古来能书人名》,即以“能书”名篇。作者羊欣是出身士族的官员,南朝初期的著名书家,书法师从王献之。他采录自秦朝到东晋600年间的69位书法家,不是官员就是士族子弟,秦汉那些“能书”的书吏无缘进入书法史。

汉晋时期,个别大书家被冠以“书圣”的徽号。汉末张芝擅长草书,为世所宗,他的弟子韦诞称之为“草圣”(卫恒《四体书势·草书》)。东晋葛洪把三国时期的皇象、胡昭称为“书圣”(《抱朴子·内篇·辨问》)。羊欣曾说:“张芝、皇象、钟繇、索靖,并号书圣”。(《书断·中》)所谓“圣”,按东晋葛洪的解释,“众所不及,便谓之圣”,这是很高的标准。到了唐朝,王羲之才戴上书圣的桂冠,并且取代了他的前辈书圣,获得独尊的书法地位。

在古代,书圣是书家中的书家,书家又是一般能书者的榜样。这样的金字塔结构,与官本位的社会结构一致。

三、书法与仕途

西汉已经建立了录用吏员的考试制度,17岁以上的学童可以参加课吏考试。考试分为两大科目:一是文化知识,能识读数千个古体汉字;一是书写能力,会写八种书体,所谓“秦书八体”(西汉末改为六种书体,后称“新莽六书”)。考试合格者,可以到官府担任书吏,办理日常的案牍文书,获得俸禄养家。少数能力强的书吏,不断升迁,甚至获致高位。汉武帝时,一些巧于书法、习于簿计的书吏获得了发展空间,一度出现“善书者尊于朝”的局面。东汉末年,灵帝喜好文学与书法,设置“鸿都门学”,专门招引那些文学之士和善书者,凡是“为尺牍及工书鸟篆者,皆加引招”,视为亲信,委以高官,封侯赐爵。

南北朝时期,宫廷王府设有“侍书”,辅导皇子、王子学习书法。一些出身社会底层的读书人可以凭借一笔好字进入宫廷。有的善书者在皇帝身边担任中书舍人,为皇帝书写诏令文书,批阅文件,官位品级虽然不高,权力却很大。

隋朝开始采用科举制度选拔人才。唐朝建立了一套完整而稳定的科举制度,考试分六科,其中有“书科”。配合书科,最高学府的国子监设立书学,招收低级文武官员与平民子弟为书学生,条件是“性爱书学及有书性”,以30人为限。由两名“书学博士”教授书法,以《石经》、《说文》、《字林》为教材。

唐朝诠选官员有四条标准:“身(身材和相貌)、言(口头表达能力)、书(文字书法)、判(公文判词)。”书法一项,要求“楷法遒美”。作为办差的中下层官员来说,“书”、“判”是实际的才能,所以,选官的考试首先“观其书判”,合格之后再“察其身言”。这四项,实用的书、判是做官的重要能力,只要“书判拔萃”、“书判超绝”,就可委以官职。

颜真卿父亲颜惟贞也有这样的经历。颜真卿《颜家庙碑》记载,颜惟贞少小丧父,寄养舅家,蒙舅父殷仲容教笔法。家贫无纸笔,用木石画壁习字,以草隶擅名。武则天“天授元年(690年),糊名考试,判入高等,授衢州参军”,“又选授洛州温县、永昌二尉,每选皆判入高科”,侍郎苏味道将颜惟贞的试卷示于众人,赞叹:“选人中乃有如此书判!”

唐朝文书制度严密繁复,需要大量书吏从事日常文书工作。中央各个机构的书吏人数非常多,有“令史”、“书令史”、“书吏”、“史”各种名目,后宫执掌文书的女性则叫“女史”。有些机构配有“楷书手”、“书手”、“拓书手”。集贤院还有“书直、写御书一百人”,专门为皇帝抄书。这些从事文案的书吏不是正式官员,但也有升迁的机会,如果精通《仓颉》、《史籀》之类的字书,可以按正式官员叙用。

唐朝科举“以书取士”,尤其重视楷书,遒美的楷法深入人心。因此,唐朝官员落笔便有佳处。

清朝官场流行的官楷,人称“馆阁体”,虽说渊源晋唐楷书,别为一体之后,但求周正一律。乾隆时期,以书取士走向极端,主考官阅卷首先看字写得如何,以“乌方光”为标准。“乌”指墨色乌黑,“方”指字形方正,“光”指点画光洁,而且字要写得大小如一。道光以来,科举考试对书法的要求更为苛刻,考官竟以试卷的书法优劣决定弃取,而不问文章如何,所谓“舍文而论书”。更甚者,考生即使写得一笔工整的馆阁体,若有俗体别字,也会落选。科举制度是推行官楷最有效的手段,由此将官场通行的馆阁体普及到全国的官办学校以及私塾,使基层的书法训练统一到楷法端严的馆阁体趣味上。

四、书法家与抄书写碑

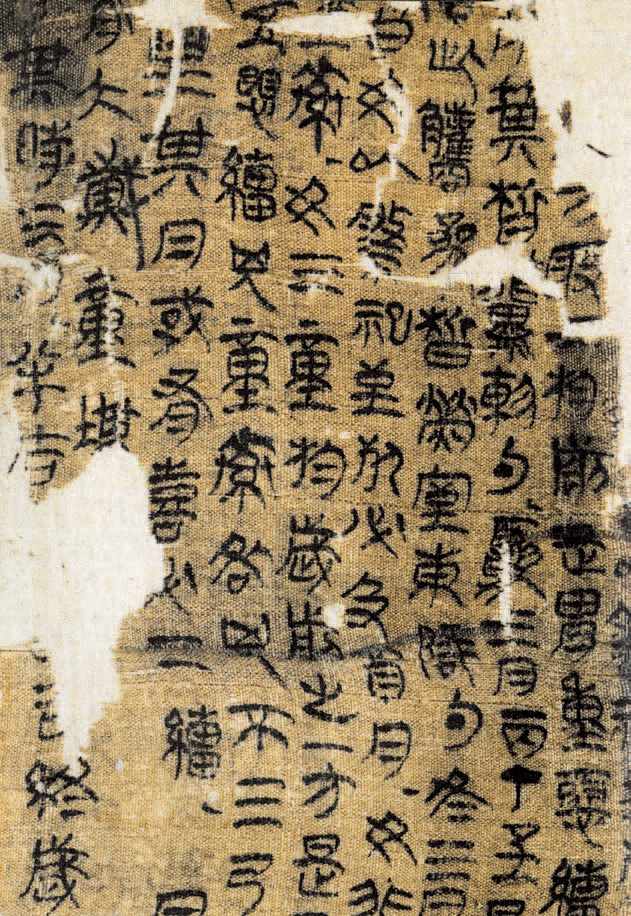

发明雕版印刷术的唐朝之前,要读书就要抄写书籍,边抄边读是一种读书法。要藏书也须抄书,自己抄或雇人抄。抄书是古代“生产”书籍的方式,也是传播书籍的手段。近百年以来,从战国、秦汉墓葬中出土了不少写本书籍【图9·1】,都是墓主生前诵读或收藏的书籍。汉武帝时,内府旧藏典籍,书缺简脱,于是“建藏书之策,置写书之官”(《汉书·艺文志》),所谓“写书”就是抄书。因为社会需求图书,生活困顿的读书人可以抄书养家,叫做“佣书”。东汉投笔从戎的班超,明帝时随兄班固到洛阳,班固任校书郎,家贫,班超为供养母亲,“常为官佣书”(《后汉书·班超传》)。东汉首都洛阳有买卖图书的书肆,东汉学者王充“家贫无书,常游洛阳书肆,阅买卖书,一见辄能诵忆,遂博通众流百家之言”(《后汉书·王充传》)。敦煌石室发现的晋唐写本,率是传写的抄本。发明印刷术之后,书籍的传播方式与速度发生了变化,但是藏书人、读书人想要得到某些罕见的书籍,仍然要动手抄书,或雇人抄书。即使今天,一些古文字的书籍仍需手抄。

9·1 西汉人在帛上抄写的《阴阳五行》(甲本)

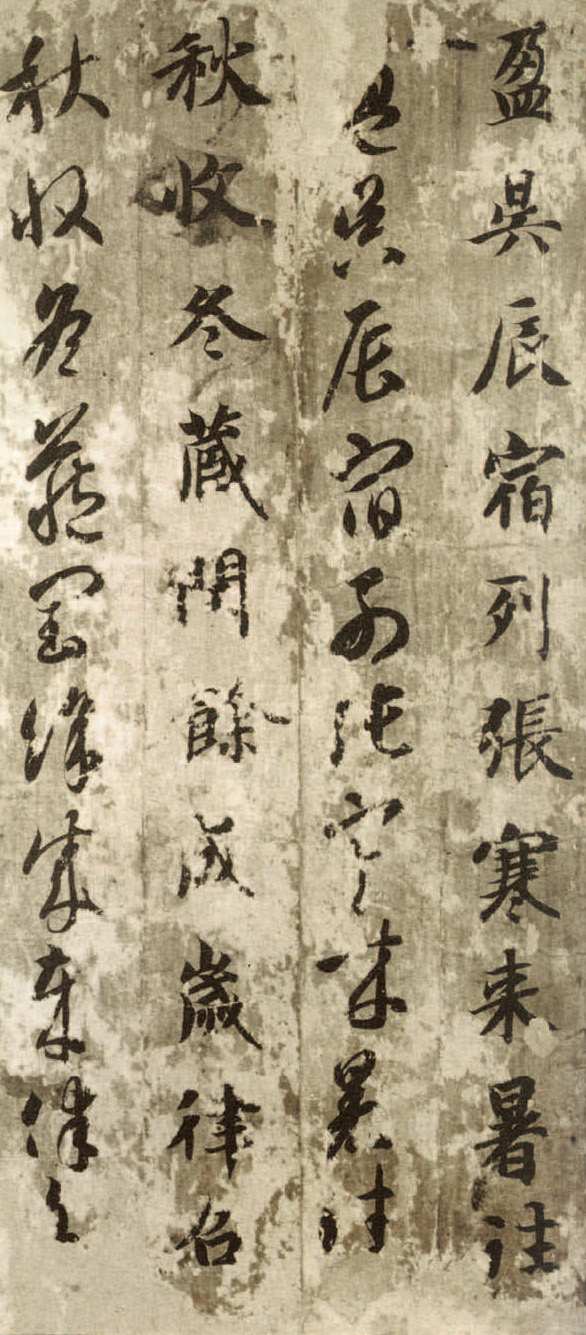

许多古代书法家的名迹也是抄书之迹。王羲之抄写过汉朝字书《急就篇》,他用小楷抄写的《东方朔画像赞》、《乐毅论》、《劝进表》、《太师箴》、《洛神赋》、《黄庭经》,南朝书家视为“逸少有名之迹”,唐朝书家当做学习楷书的最佳范本。北魏前期大书家崔浩受人之托,一生抄写的《急就篇》有数百本,人们也是当做习字范本。隋朝僧人智永专学七世祖王羲之的书法,30年间反复书写集王字《千字文》,好者就有八百余本,送与浙东一带的寺庙各一本。传世的智永《真草千字文》【图9·2】不仅是世人学习王羲之书法的上好范本,也是书法史上的名作。

9·2 隋朝智永抄写的《真草千字文》

历代书家都乐于书写《千字文》。北宋徽宗内府藏有李阳冰、徐铉的《篆书千字文》,陆柬之、米芾的《行书千字文》,怀素的《草书千字文》,都是用一种书体抄写。赵孟頫曾用六种书体抄写《千字文》,他还抄写了大量的经卷散与名山寺观。

书写碑文也是一种抄写行为。出自书家之手的东汉《熹平石经》、曹魏《正始石经》,是把儒家经典抄写到石碑上。河北、山东地区的北齐僧人刻经遗迹,则是抄写佛经,有整部经文,有摘录。唐朝刻碑,一人撰写碑文,一人书写,书写碑文类似抄写别人的文章。碑文由一人“撰并书”,则是自己抄写自己的文章。

石碑高大,立于开放的空间,为了便于观览,碑上的字要比一般抄书的字大得多。为了显示庄重,写碑往往采用当时的正体字。为了增强视觉美感,书法更为端庄严谨。书家写碑无不郑重其事,那些精心书写的碑版,也就成了他们的得意之作,而且石碑能够永久保存,所以后人学习篆书、隶书、楷书,多以秦朝刻石、汉碑、唐碑为范本。