第二章 汉字起源与字体演变

一、汉字起源与仓颉造字

汉字的起源,古代有多种传说。《易·系辞下》说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”结绳是先民辅助记忆的记事方法,终究不是文字。所谓“书契”,“书”是指写下来的文字,“契”是指刻在竹木上的记号,后来通指文字。

从“结绳”到“书契”的转变,古人的追溯推测,只是浑而言之,没有说这一过程究竟经历了多长时间。至于那位“易之以书契”的“圣人”,战国的《世本·作篇》给出答案:“仓颉作书”。所谓“作”,用今天的话说,就是发明、创造的意思。传说仓颉是黄帝的史官。

“书契”也有一个约定俗成、逐渐累积的漫长过程。那么,汉字的发生与形成,应该是出自众手,群力所为,非一个人所能创造。历史上如果真有黄帝史官仓颉这个人,至多是一位加工整理文字的著名人物。也可能,仓颉是地位较高的史官,他的名字就流传下来了,后世尊为发明汉字的圣人。如战国荀子所说:“好书者众矣,而仓颉独传者一也。”(《荀子·解蔽》)

仓颉【图2·1】如何造汉字,东汉文字学家许慎作了一番想象发挥:“黄帝之史仓颉见鸟兽蹏迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以乂,万品以察。”黄帝是历史上的传说人物,居五帝之首,去今约四千多年。如果那时已经造出汉字,汉字的历史就比我们今天见到的殷商时代的甲骨文要早上千年。

2·1 后人按想象绘制的仓颉像

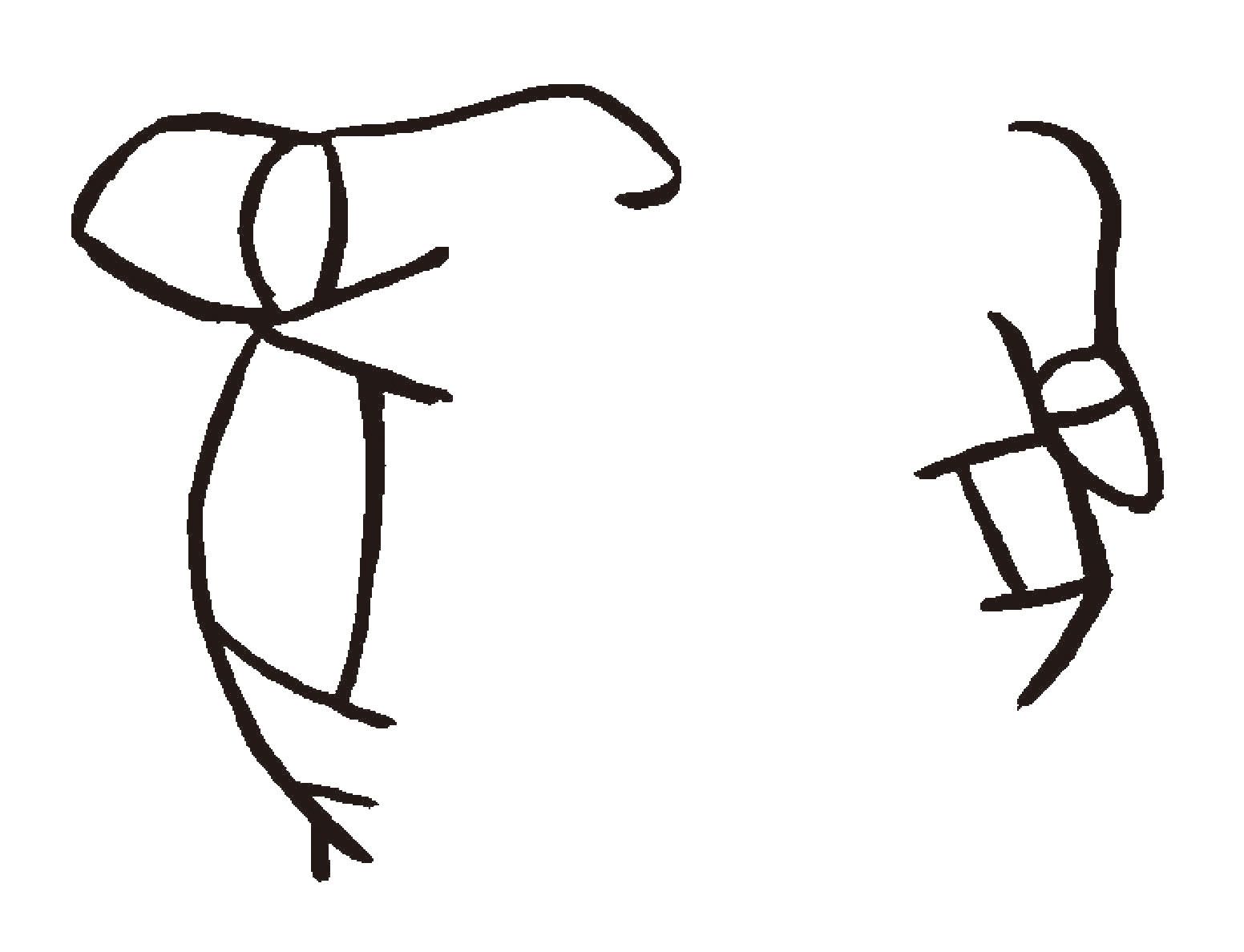

20世纪,考古工作者在陕西、山东等地发掘出土了新石器时期的陶器,上面刻有一些符号【图2·2】,有的形象,有的抽象,距今五六千年,早于黄帝时代。文字学家认为,这些刻划符号是具有文字性质的符号。以考古发现的原始刻划符号来看,汉字既取资所指的物象,也运用了抽象的记号。

2·2 新石器时期陶器上的刻划符号

陕西西安半坡、姜寨出土的新石器时代仰韶文化彩陶上的刻划符号;山东泰安出土的新石器时代大汶口文化陶器上刻划的图形符号。

古文字里有不少象形字。例如太阳,图画里画作一个圆圈,今天的儿童还是这样画太阳;汉字表示太阳的“日”字,也是画个圈圈,并且在圆圈里加了一笔,大概表示太阳的精华,古人称为“日精”。如“象”【图2·3】、“马”、“鹿”、“豕”、“虎”等字,虽然仅存这些动物的轮廓梗概,却仍像动物之形。又如“车”字,有厢,有轮,有轴,是俯视的车形。为了满足记录语言的需要,先民用“指事”、“会意”、“形声”的方法,将一些象形字作为构字部件,或配以标示符号,造出大量的汉字。汉字如此衍生,所以能够始终保持方块形的结构形态。

2·3 甲骨文“象”字(描摹)

二、字体的演变

汉字的结构形态发生过多次变化。字体的演变,发端于简便的书写,总趋势是简化。

出土的先秦书迹告诉我们:自商而周,文字一脉相传。春秋战国时期,“文字异形”伴随着“诸侯力政”,各国文字书写日见地域化。裘锡圭说:“商末和周初的文字,春秋末和战国初的文字,都很相似,往往难以区分。秦(国)系文字时代的上限是春秋,内容跟西周春秋文字有部分的重复。”(《文字学概论》第40页)先秦时期的古文字,可以看作一个单独的文字发展阶段。

那时的文字体势,当时人如何命名书体,不得而知。汉代学者所称,有“史籀大篆”、“籀文”、“古文”、“奇字”(许慎《说文解字叙》)。这些名目,后世又演为种种名称,如蝌蚪书(西晋卫恒《四体书势》),如古文篆(南朝王愔《文字志目》),如籀文书(南朝庾元威《论书》)。对于20世纪出土的先秦书迹,文字学者称为“甲骨文”、“金文”、“陶文”、“战国文字”,或以书写材质命名,或以时代命名。古代书迹,同一体势,古今命名交杂,甚而所指莫衷一是,即使文字学家道来,也颇费周章。

秦朝废除六国文字之后,以省改大篆而来的小篆为正体,俗写体是原在秦地通行的隶书。承袭秦制的汉朝,隶书成为正体。也是在汉朝,先后出现了草书、行书、楷书,这三种字体的形成,多与此前或同时的字体有着错综的关联。东晋时期,字体演变期大体结束。

汉字的主流体势,不外篆书、隶书、草书、行书、楷书五大结构类型。这五类字体,从发生到成熟的时间,有长有短。大体说来,篆类字体较为漫长,隶书与草书相当,行书、楷书较短。

历史上,篆书、隶书、楷书先后担任过正体字的角色。草书、行书一直是辅助性书体。如果以汉字形体划分书法史的发展阶段,当以篆书、隶书、楷书为标志。

(一)篆书

古人说的篆书,通常指秦篆。秦国地处西周故地,袭用西周“史籀大篆”,保守着西周文字的书写传统,当今文字学家谓为“秦系文字”。东土六国文字的源头也在西周,但东土各国文字简省变异较多,特别是南方的楚国。

秦始皇扫灭六国建立秦朝之后,“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”,废除六国文字,推行秦篆。但又不是照搬过去的篆书,而是加以省改,成为一种新体篆书。后人为了表示新旧篆书的区别,把新体篆书称为“小篆”,旧体篆书称为“大篆”。秦朝的书体有八种,名为“秦书八体”。八体中,大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书属篆类书体,用于不同场合,只是写法稍异。还有一种隶书,是俗写体。

秦朝只维持了16年,但是秦朝推行的小篆却有长久的生命力,与秦始皇建立的中央集权制一样,代代相传。推翻帝制百年之后的今天,篆书仍然是书家钟爱的书体。

(二)隶书

隶书是由草率的篆书演变而来,古人所谓“篆之捷也”。隶书初现于战国后期的秦国,那时“奏事繁多,篆字难成”,文吏为了提高书写效率,简省篆书的笔画,易曲为直,此种“佐助篆所不逮”的俗写体,渐渐别为一种便捷的书体,通行于文吏间。古时称文吏为“隶人”,因而名为隶书。

秦朝时,隶书通行天下,后世名为“秦隶”。早期隶书还有篆书的痕迹,因而又称“古隶”。秦时的隶书,很早就见不到了。元朝人以为秦朝诏版上草率的小篆为“秦隶”。20世纪70年代以来,湖北云梦、四川青川、湖南龙山先后出土了秦简,有行政公文、法律文书、医学书籍、秦国编年史、历书等等,我们才看到了秦代“隶人佐书”的真实面貌。

汉朝沿用隶书,不断简易笔画,整齐结构,增饰波磔。大约在西汉武帝时期,已经形成了横平竖直,字形方广,分张翻挑的“汉隶”。东汉时期,隶书已是官方的正体字。政府军队的公文报告,纪功颂德的碑文,刻在山崖上的纪念性文字,写尺牍,都用隶书体。汉朝可以称为书法史上的隶书时代。

古代一直盛传程邈造隶书。东汉学者蔡邕说:“程邈删古,立隶文。”(《皇圣篇》)南朝书家羊欣记载:“秦狱吏程邈,善大篆。得罪始皇,囚于云阳狱,增减大篆体,去其繁复。始皇善之,出为御史,名书曰隶书。”(《采古来能书人名》)唐朝张怀瓘《书断》说:程邈在狱中所改者“为隶书三千字”,将程邈封为“隶书之祖”。程邈一人造隶书虽不可信,他的“狱吏”身份却吻合一种事实:隶书最初是文吏使用的一种书体。

(三)草书

草书之“草”,本指“删难省繁,损复为单”的草率。考古出土的古代书迹显示,早在秦篆俗写体演变为隶书的过程中,就出现了一些简省草率的写法。隶书形成之后,这些草率写法仍然使用,还出现了一些新的草率写法。草书是在这些新旧草率写法的基础上形成的(裘锡圭《文字学概论·汉代的草书》)。从这一面说,草书渊源篆书俗体以及古隶。

西汉武帝时,简省笔画的隶书已经通行。写于西汉后期的草书《神乌傅(赋)》属早期草书,笔画连绵,还带有一些隶书写法。东汉光武帝《建武二十二年简》(46年)已是书体意义上的草书了。东汉和帝十二年(100年)成书的许慎《说文解字·叙》说“汉兴有草书”,将草书视为一种书体。

草书自成一体之后,经历了东汉、晋朝两个重要发展阶段。东汉简牍上的草书,还是字字独立,连属的笔势是以一个字为一个起止单元。西晋时,卫瓘吸收了父亲卫觊与张芝的草法,自成一种“放手流便”的风格,人称“草稿”。虽然卫瓘的草书也是字字独立,但上字的末笔向下字牵引,笔势“纵引”。东晋王羲之发展了“纵引”的笔势,字与字之间的笔画连属起来,从而完成了简易遒美的今草样式,树立了新的草书范式。后世书家进一步发挥“纵引”的笔势,南朝有“一笔草”,唐朝有“狂草”。

汉朝以来,简易的草书一直是辅助性书体,作批答,写簿记,抄文篇,以及私人间的尺牍,都用草书。汉晋之际,草书大盛。张芝、王羲之的草书成为典范之后,草书转向技术化,艺术化,本是“易而速”的草书,写来“难而迟”,成了书家专擅的书体。唐朝张旭、怀素酒后在众人面前作狂草,则成了一种书法技艺的表演。

(四)行书

行书是“正书之小伪”,因为“务从简易,相间流行,故谓之行书”(张怀瓘《书断·行书》)。这是唐朝人参照正书(楷书)形态给出的行书定义。实际上,行书是由汉代隶书的俗写体演变而来,发生的时间早于楷书。

大约东汉中期已有行书。那时隶书是日常的书写体,书吏随手记账写信,或者起草文书,用不着一笔一断那么正规,草率写来,运笔速度比较快,笔画映带连属,也吸收了一些草书的写法,结构逐渐发生变异,形成一种新的书体,最初叫做“行狎书”。

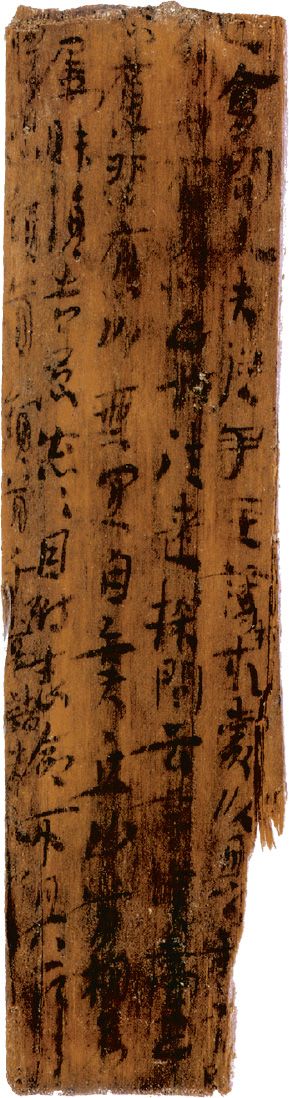

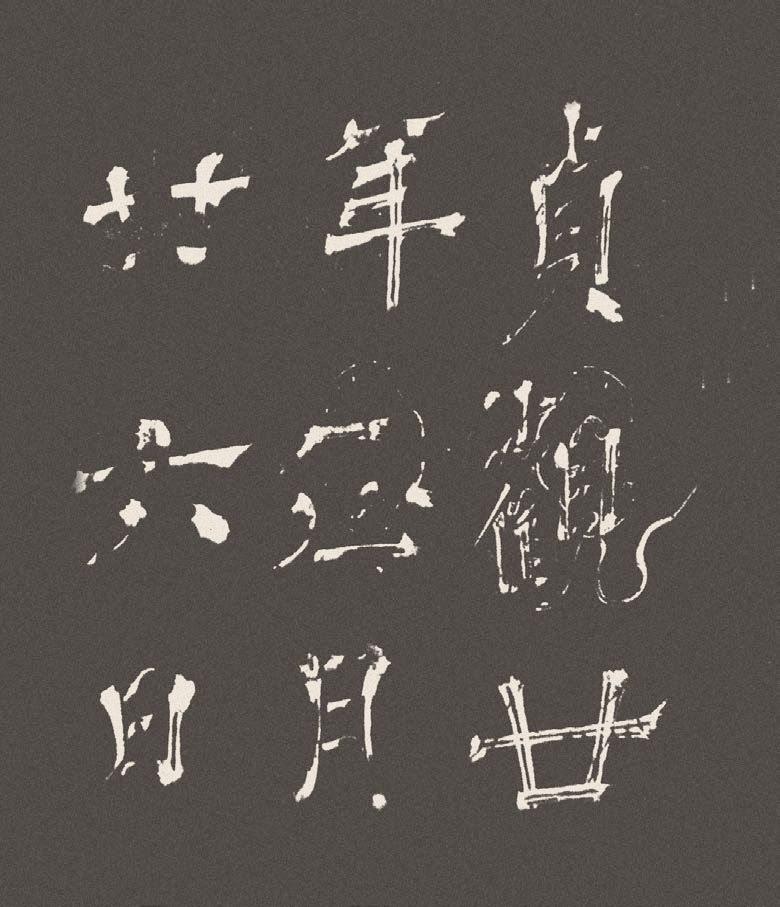

刘德昇是书法史上第一位行书名家,大约生活在东汉中后期,唐人奉他为“行书之祖”。近年长沙东牌楼出土了一批东汉灵帝时期简牍,其中有一些早期行书【图2·4】,结构平正,近似魏晋行书【图2·5】。

2·4 东汉后期行书《犹书信》木牍

2·5 魏晋行书《正月廿四日》残纸文书

刘德昇有两位著名的学生,一位是做过魏国丞相的钟繇,一位是隐居不仕的胡昭,并称“钟胡”。两人的行书风格不一样,据说,“胡书肥,钟书瘦”,但各有其巧。值得注意的是,师徒三人的籍贯都是颍川。

钟繇、胡昭对这种新书体进行了加工和美化,行书体有了一套规矩法则,所谓“钟、胡二家为行书法”(西晋卫恒《四体书势》)。钟繇、胡昭有很大的社会影响力,他们采用行书,士大夫争相效法,提高了行书的地位。行书往往用于尺牍书疏,所以行书又称“相闻书”。

行书是一种进步而合用的新书体。西晋时,钟繇的外孙荀勖兼任秘书监,他在秘书省(中央政府收藏图书著作和档案的机构)设立“书博士”,招收学生习写行书,以“钟胡”为法。这个举措是为了让书吏掌握行书,以便提高抄写公文、书籍的效率,但客观上起到了提升行书地位的作用。

东晋时代,士人好尚“新异”和“简率”,简易的行书成为时髦的书体。以王羲之为代表的士族书家,将汉魏“平划宽结”的行书,变为欹侧,书写起来更为便捷,形成一种新妍遒美的行书样式。

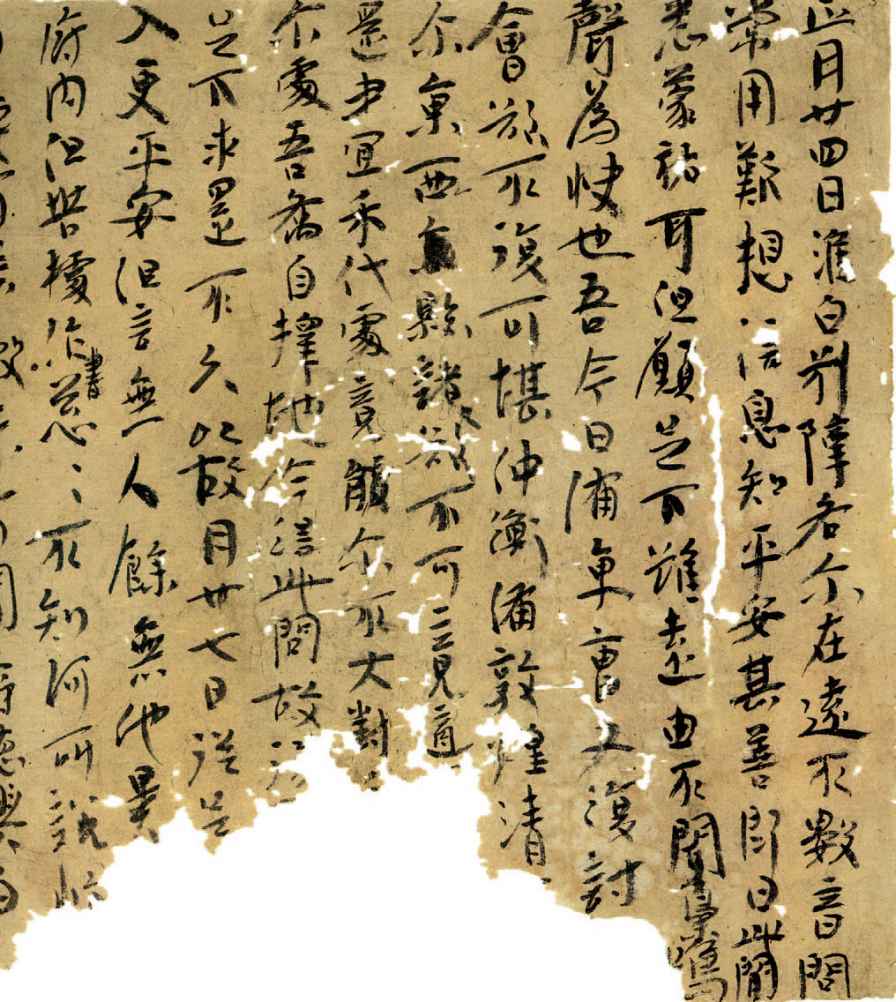

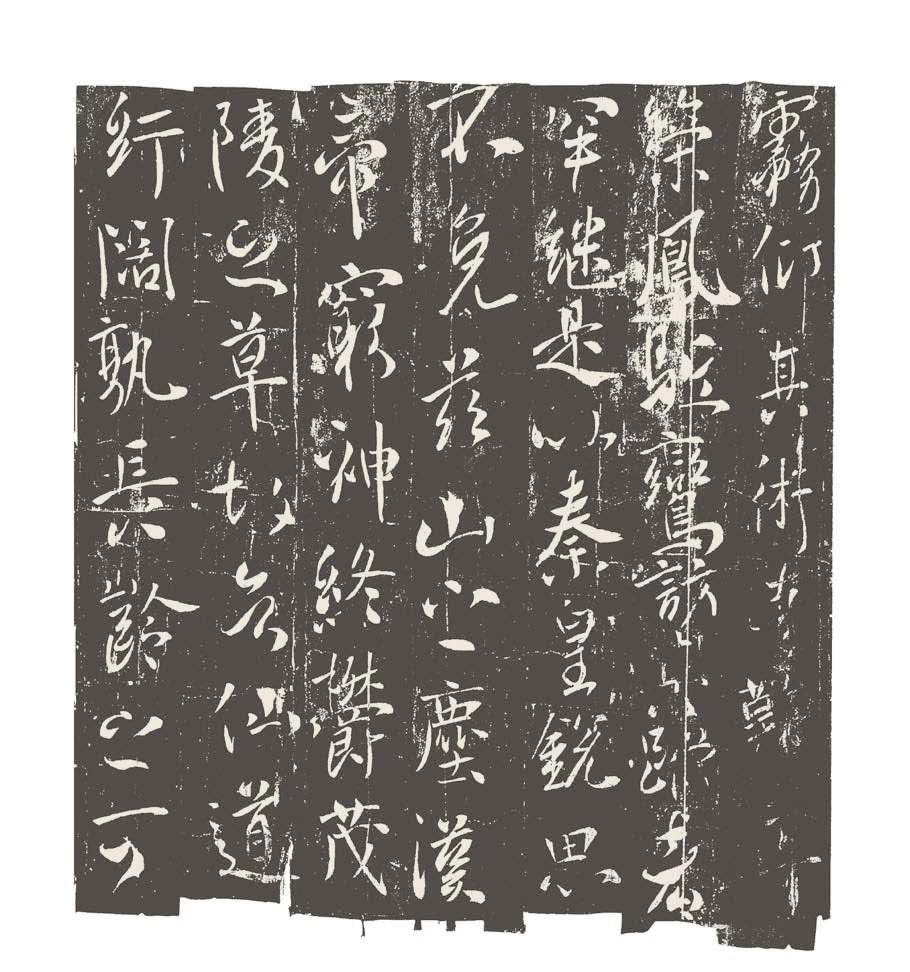

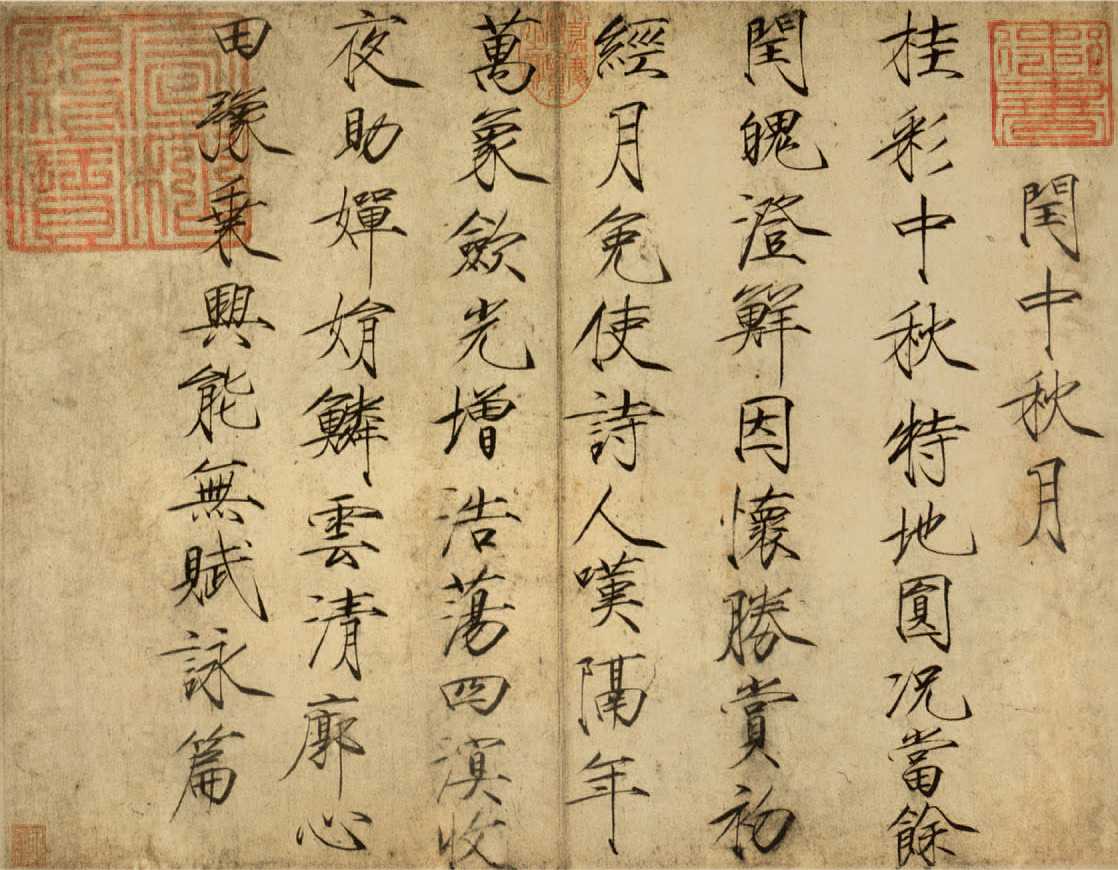

唐朝初年,太宗特别推重王羲之行书《兰亭序》,此后《兰亭序》成为书法家心目中至高无上的行书经典。唐太宗好写行书,有行书《温泉铭》【图2·6】、《晋祠铭》,开了行书写碑的先例。唐朝有不少行书碑刻,如《集王羲之字圣教序》、李邕书写的大小《云麾将军碑》等。

2·6 唐太宗行书《温泉铭》

唐拓本,20世纪初在敦煌石窟藏经洞发现。

(五)楷书

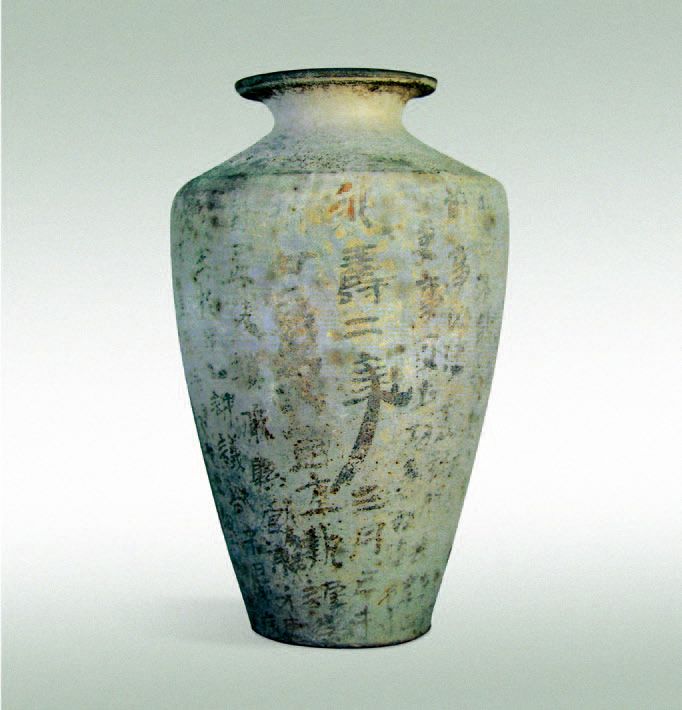

东汉后期简牍和陶瓶上,我们看到一种隶书的俗写体态:横画,顺锋起笔,按笔而收;撇笔,粗头锐尾,字态略有欹斜。这就是楷书的早期形态【图2·7】。当初,人们这样写字只是图简便,不曾料到,这种俗写体后来演变出楷书体。

2·7 东汉永寿二年陶瓶上的“新隶书”

上面题写的文字,显示了早期楷书的形态。

魏晋是楷书的形成期,曹魏钟繇、东晋王羲之分别代表了楷书发展的两个阶段。

钟繇是最早以楷书名世的书家,宋人称其楷书“备尽法度,为正书之祖”(《宣和书谱·正书叙论》)。钟繇用楷书写奏章,所以楷书初名“章程书”。唐兰说:“章程”两字的合音,是“正”(zhēng)字的发音,后世把“章程书”读快了,就变成了“正书”,又变成“真书”(《中国文字学》第178页)。钟繇的楷书尚存隶意,如翻挑之笔,如横斜之势。东晋王羲之的楷书,剔除楷书中的隶意,改横斜为纵直的欹侧,楷书的写法为之整肃。钟、王的楷书,字形都很小,谓为“细楷”、“细书”。

在晋朝,楷书取代了隶书的正体字地位,日常书写都用楷书,但书刻碑志的铭石书仍用隶书。南朝齐梁时代,书刻碑志也普遍采用楷书。南朝碑上的楷书,字径约寸许,碑额上的楷书更大,是当时的大楷。

4世纪以来,南北分裂。在南方,东晋、南朝流行“二王”的楷书新体。在北方,十六国时期以至北魏中期,大体沿袭西晋楷法;5世纪后期北魏孝文帝“汉化改制”以来,北方楷书接轨南朝书风,形成“斜划紧结”的“魏碑”楷书。

唐朝的楷书名家辈出,风格各异,楷法完备,是楷书艺术发展的全盛时期。

汉字形体结构的演变,如果以楷书成熟的4世纪作为终点,历时1700余年。魏晋时期,楷书、行书和草书逐渐成为流行的书体,但是篆书、隶书仍沿用不废。后来又衍生出各种各样的花样翻新的杂体,大多是装饰性的美术字,虽然名目、种类很多,但是形体结构不出篆、隶、草、行、楷五类字体的范围。

(六)正体字、古体字与俗体字

启功曾经指出,每个时代的书写体式都不止一种,至少可以分为三大部分:一是当时通行的正体字,二是以前各时代的各种古体字,三是新兴的新体字或说俗体字(《古代字体论稿·余论》)。

正体字是指官方确认的标准字,具有笔画规范,结构工整,易识易写的特点。例如,小篆是秦朝的正体字,隶书是汉朝的正体字,魏晋以后,一直以楷书为正体字。

每个时代也使用以前各个时代的古体字。在隶书成为正体字的汉朝,以前的篆书就成了古体字。楷书在东晋取代隶书的正体字地位之后,隶书又成了古体字。即使同一种书体,也有古今、新旧的分别,例如,大篆比小篆古,秦隶古于汉隶,钟繇的楷书古于“二王”。

俗体字每个时代都有。日常的书写,讲求实用便捷,不免省并正体字的点画,改易结构形态。草率简易的俗写是字体演变的动力,衍生出种种字体。晋朝以后,已有的书体足以敷用,俗写就不再具有繁衍新书体的功能了。

三、书体的种种名称

书体的演变过程之中,以及某种书体结构形态定型之后,书体的名称并不统一。比如篆类的字体,在不同的发展阶段,有籀文、大篆、小篆等不同名称;草书又有稿书、章草、今草之别。隶书、行书、楷书也有种种别名。

很多时候,人们命名书写体式,是根据用途而言。例如秦朝的八种书写体式(简称“秦书八体”),其中“刻符”用于书刻符节,“虫书”用于书写信幡,“摹印”用于刻印,“署书”用于题写门榜匾额之类,“殳书”用于镌刻兵器一类的器物。这些不同名称的书体,从字的组织结构来说,都属于篆类书体。因为用于特定场合,需要做些装饰,形态上生出一些变化,为了表示区别,特别加以命名,表示各自的功用,所以“名异”而“实同”。

有些以“书”命名的概念,并不限于某种字体结构。比如“榜书”,指题写门匾的大字,既可以用篆书体,也可以用隶书体,还可以是楷书体。“铭石书”、“飞白书”也是如此。一些以书写材料命名某类书迹的“金文”、“帛书”、“砖文”,字体有篆有隶。

在古代的一些器物上,能见到各种装饰性的美术字。秦汉瓦当上的文字就是非常典型的古代美术字。瓦当是筒瓦前端下垂的部分,俗称瓦头,用来遮蔽木椽,防止雨水侵蚀。古人在瓦当上模印一些标识性的文字和吉语,如“京师仓当”、“都司空瓦”、“汉并天下”、“长宜子孙”、“千秋万岁长乐无极”等,上面的篆体字,类似装饰性图案。篆书笔画直曲如线,结构可方可圆,便于设计成图案。

古人写美术字,也喜欢在笔画上增饰一些纹样,描绘成鸟虫状、云龙状、龟蛇状、植物的叶状。这类装饰性的“花体字”,又称“杂体”,是少数士人玩弄的“画”字游戏。有的杂体难写难认,政府用来防伪和保密,据说虎爪书就是为了这样的需要创制的。

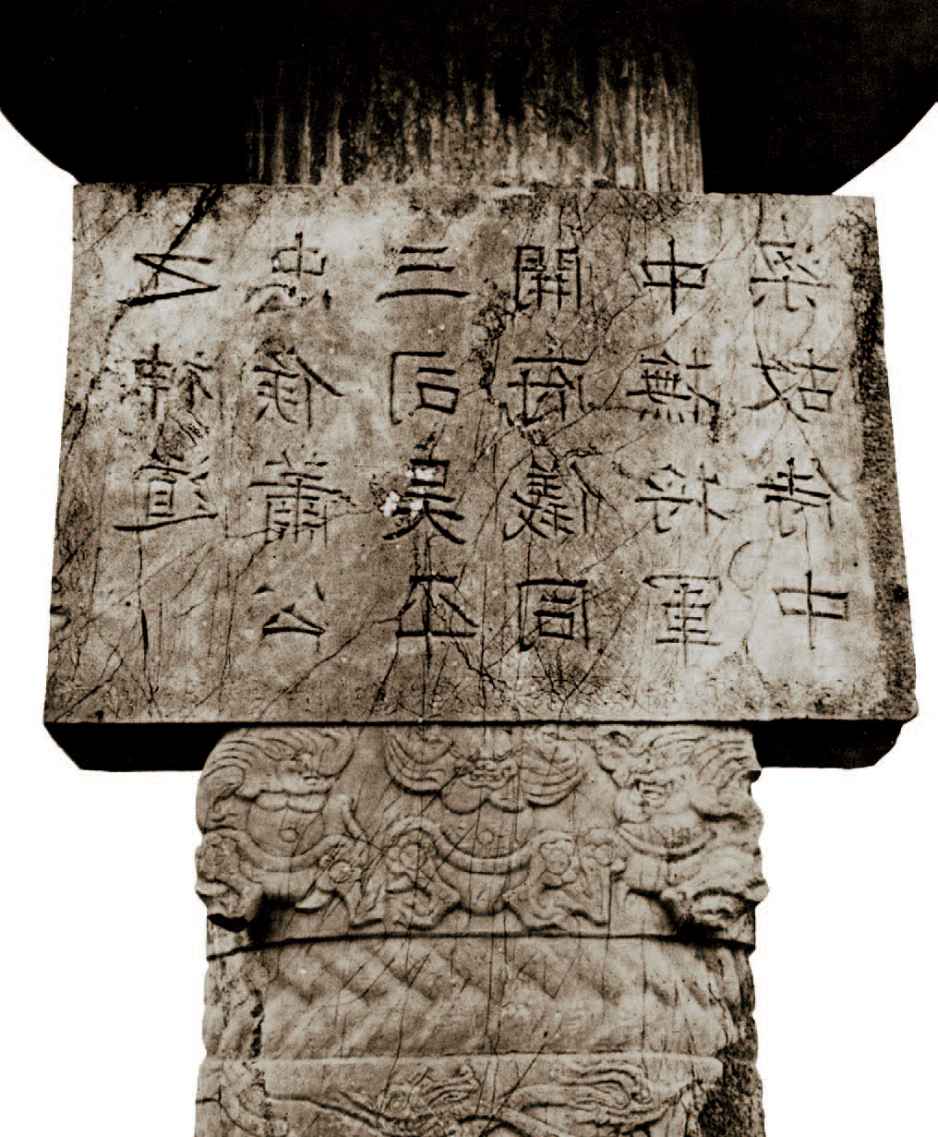

还有玩弄书写技巧的,例如,把笔画写成丝丝露白的样子,叫做“飞白书”【图2·8】。此种方法最初用来写隶书,后来又用这种方法写篆书、草书,于是有了“飞白篆”、“飞白草”的名目,皆属“飞白书”之类。又如一笔草书,一行一断,婉约流利,用这样的方法写其他字体,又有了一笔写一个字的“一笔篆”、“一笔隶”。

2·8 唐太宗《晋祠铭》碑额上的“飞白书”

将日期题在碑额的位置上,而且是用“飞白书”题额,非常罕见。

还有一种“反左书”,见于梁朝的神道石柱【图2·9】,因为是相对成双而立,古人为了对称,把一边的题字反着写。

2·9 南朝梁萧景神道石柱上的“反左书”

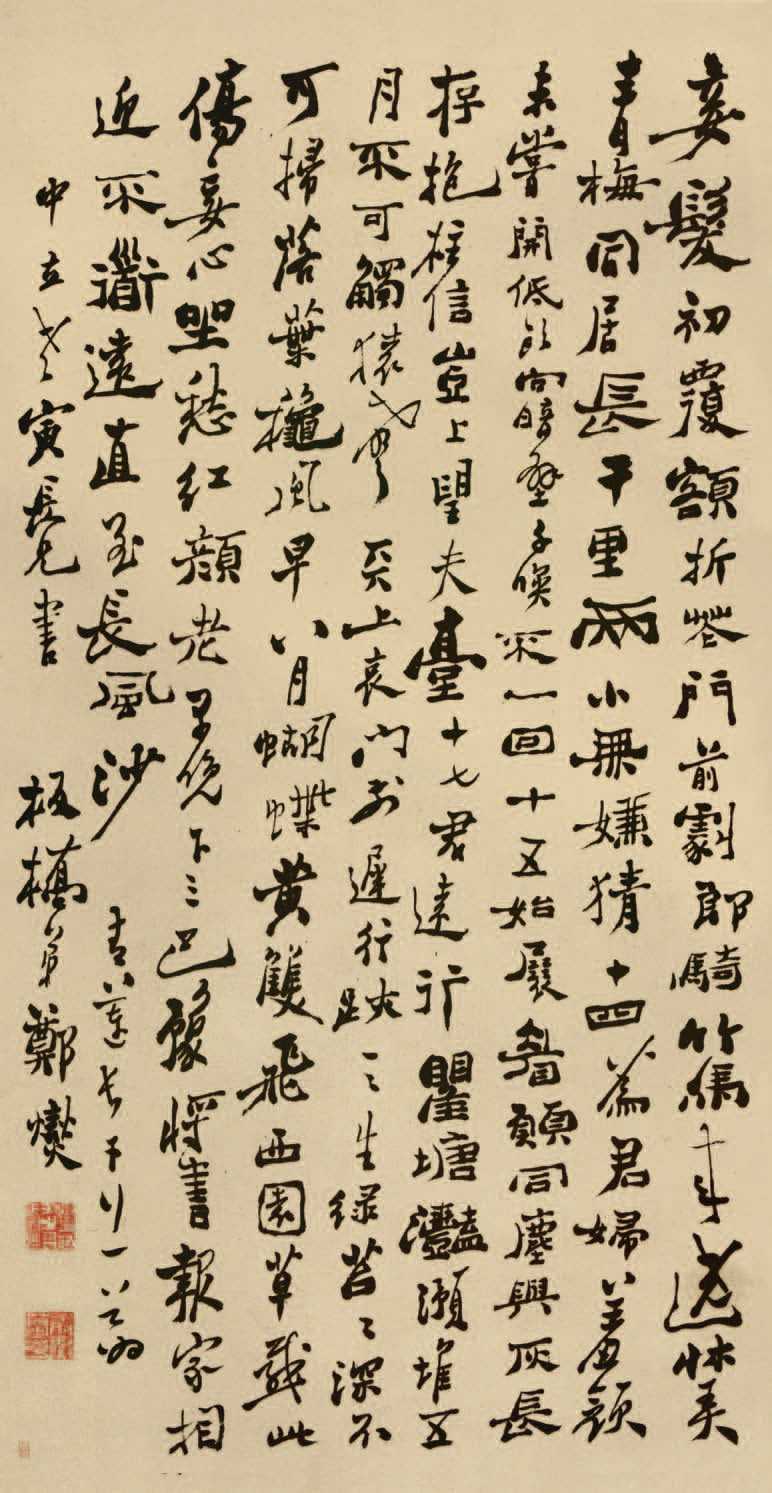

魏晋以后的书家,写字都有自己的风格,成为人们学书的范本,于是出现了书家风格称谓的体式名称。例如,王羲之的字称“王书”、颜真卿的楷书称“颜体”、欧阳询楷书称“欧字”、宋徽宗的楷书称“瘦金书”【图2·10】、郑板桥的字称为“六分半书”【图2·11】。

2·10 宋徽宗的“瘦金书”

宋徽宗楷书学唐朝薛稷而有变化,笔势连贯,自称“瘦金书”。

2·11 清朝郑板桥的“六分半书”

郑板桥写字不拘成法,杂糅篆书结构、隶书波磔、草书和行书的用笔,字态的欹正、大小、宽窄随机布置,如乱石铺街,错落有致,十分生动,他自称“六分半书”。

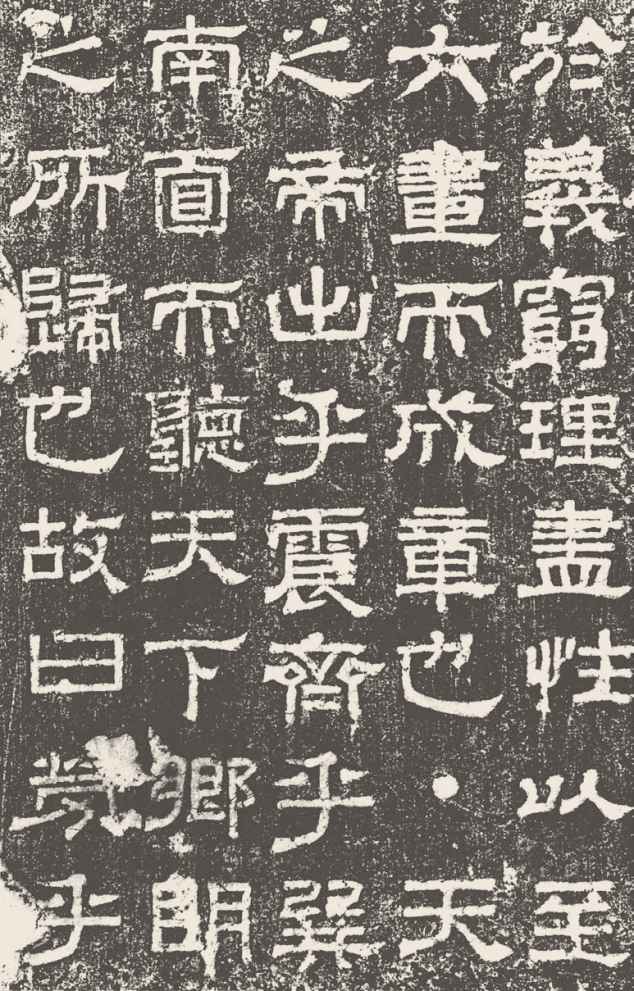

四、书体的“立”与“破”

汉字是人们交流思想的符号,为了能够共识,必须文字正确,书写规范,古人称为“正字”。东汉朝廷刻立隶书《熹平石经》碑【图2·12】,曹魏刻立古文、篆书、隶书三体《正始石经》碑,都是立规矩的碑刻,皆由懂得文字学的书家“书丹”(用硃笔在碑上写碑文)。

2·12 东汉隶书《熹平石经》碑

蔡邕书丹。此碑是为正订六经文字而刻,文字非常规范,书法具有程式化的倾向。《熹平石经》对于隶书书法的传播产生过重要作用。

在书体演变阶段,人们起草文书,为图便捷,往往草率,这样的“俗写字”,偏离标准形态,就是“破”,从而引发书体的演变。某种书体形成之后,“破”又是书家创造自家风格的手段。王献之用连绵的草书笔法写行书,这种务求简易的写法,形成了一种“非草非行”的新样式,唐朝书家徐浩称之为“破体”。

一面是为了书写的方便,避繁就简,偏离一板一眼的规则;一面是重建规范,却又不得不吸收某些约定俗成的体式和写法。在“破”与“立”的过程中,汉字的结构发生了演变,书法艺术也得以丰富。

文字发展的总趋势是由繁趋简,在字体结构趋简的同时,为了满足记录语言的需要,单字的数量却在大量增加。而且,一个意义可以由多个不同结构的汉字来表示,如异体字、繁简字、别体字,都是字义、字音相同而“字形”不同。晚明以至金石学大兴的清朝,文人书家为了显示自己的学问,喜欢写异体字。

单字数量的增加有两面性。过去我们只是从识读的角度来看待这一现象,认为繁难,当作消极因素对待。对于以记识“文字图象”来进行书法创作的书家而言,每一个字都是一个图形,那么,单字数量的增加是扩大了书家利用的图形资源,从书法的角度说,这又是积极的因素。

“字体”与“书体”这两个语词,在很多场合下可以互换使用,差别不大。但是在实际的语言环境里,文字学家好说“字体”,而书家往往爱说“书体”。“字体”强调“字”的组织结构类型的共性特征和标准形态;“书体”之所指,重在“书写”形态、书写样式,涵盖面更大一些。像杂体之类的体式,还有指称书家风格的“钟书”、“王书”、“欧体”、“褚体”之类,称作书体更合适一些。