第三章 先秦时期的文字书法

殷商到战国的一千多年间,文字体势因时代先后、列国分疆,显得比较复杂。文字学家唐兰将先秦文字分为四类:商代文字、西周春秋文字、六国文字与秦系文字(《中国文字学·文字的变革》)。这样划分,理出了先秦时代古文字形体演变的时代性、区域性线索,也便于我们把握这一时期的书法进程。

先秦的书迹,后世时有发现,如西汉发现的孔氏壁中古文,如西晋出土的汲冢文书,以及商周鼎彝之属,而唐朝发现的秦国《石鼓文》保存至今,最为著名。19世纪以来,出土的先秦文字书迹尤其多,诸如甲骨文、金文、陶文、简牍文书、帛书、刻石文字。这些先秦书迹发现得晚,后人都以书写材料归类命名。就载体的材质而论,铜器耐久,次为石与陶,再次竹木简,而缣帛最易腐烂。

用龟甲、兽骨作为书写材料,盛行于殷商时期,西周初年还使用了一段时间。甲骨上所见的书写体势,如裘锡圭所说,是当时正体字的手写体。

金文是指青铜器上的铭文,传统金石学称为“钟鼎文”。先秦时期,天子和诸侯垄断了贵重金属的资源,只有王侯公卿才拥有制造精良的青铜器。殷商、西周时期的金文,字体规范,书法精美,带有装饰性。春秋战国时期,诸侯各自为政,各国的金文书法也自成系统。金文篇幅的长短,随时代而变化:殷商金文简短,十几字至三四十字不等;西周趋繁,多达四五百字;春秋战国时期,篇幅由繁而简。

竹木何时开始用为书写材料,难以确知。按《尚书·多士》“惟殷先人,有册有典”的记载,殷商时期已有竹木简牍一类的文书。现在所见最早的竹木简牍,是战国时期的实物。简是狭长的条形,有竹有木,一般只能写一行字;木制的牍稍宽,可以写几行字。在简上抄写书籍、书写公文、登记器物,把一片一片的简编连起来,这就是“册”【图3·1】。甲骨文中已有“册”字,正是把单简编连起来的形态。

3·1 汉代“册”的形制

用两道绳把一片一片的“简”编连起来,就成为这样的“册”。

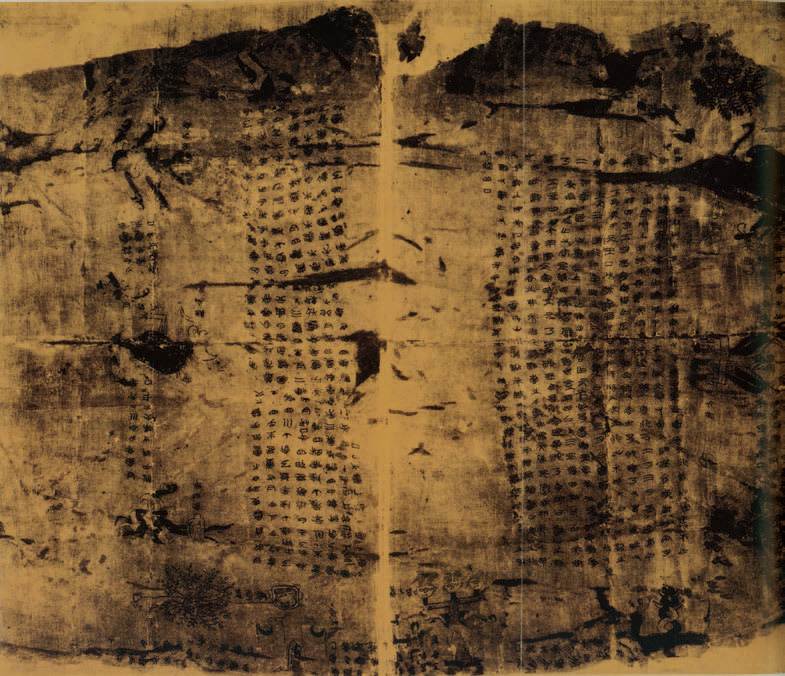

先民也书于缣帛,《墨子》就有“书于竹帛”之说。缣帛方幅,可以书写长篇文字。考古发现的最早帛书是长沙子弹库战国楚墓出土的“楚帛书”【图3·2】。长沙马王堆发掘的西汉墓,又出土了一批帛书。

3·2 “楚帛书”

帛书纵38.7厘米,横47厘米,1942年长沙子弹库楚墓中出土,战国中晚期书迹,共900余字。中部有两大段文字,一反一正,一段8行,一段13行,书体与近年湖北出土的包山楚简相近。

当时的书写工具主要是笔和刀。在殷商的甲骨、陶片上,我们看到毛笔书写的墨迹。战国时期的简书、帛书都是用毛笔书写。殷商、西周青铜器上铭文皆是范铸。春秋以降,范铸与刻凿并存,转以刻凿为主要手段。刻凿是以刀代笔,直接在器物上文字,有先书后刻与直接刀刻之分,字迹往往简率,多有手写体的意趣。

一、殷商甲骨文书法与墨迹

殷商的甲骨文是今天所见最早的中国文字,但是“消失”得也早,大概在西周以后就湮没无闻了。19世纪末,河南省安阳西北郊小屯村的农民在耕地时偶然发现了殷商甲骨文,最初当作药材,经过学者的研究,断定为一种古老的文字,甲骨文才重见天日。小屯村一带原是商朝后期的都城,当时这里叫“殷”,自盘庚做商王时把首都迁到了这里,经历了八代十二王,约三百年,史称“殷商”。

甲骨文字是当时巫术活动的记录。殷商君王非常崇信鬼神,他们经常举行祭祀活动,祈求神灵护佑,遇事都要事先向神灵报告,诸如筑城池,缮宫室,出兵作战,出巡游猎,一年的收成如何等等,甚至王妃有没有生育能力,自己会不会生病,都要通过占卜的方式征求神灵的意见。占卜的内容为“卜辞”,属于国家档案性质的文书,由“贞人”或专业人士书刻在占卜的甲骨上。如果说这些书刻者就是当时的书法家,甲骨上的书迹算是最早的“书法作品”。

(一)甲骨文书法

刻有文字的龟甲兽骨,出土数量约有十六万片(多是残片)。甲骨的幅面,大小有别,上面的文字有多有少,一般是几十字,最长的篇幅达一百七八十字,比殷商青铜器铭文的字数多。

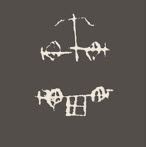

甲骨文的结构尚未全部定型,一字异形的例子还不少。例如“五”字,写成“ ”或者“X”;“祝”字左右两个部分,可以互换位置;“人”字或者面朝左,或者面朝右;“睹”字从“目”旁,也可以从“见”而写作“覩”;“鹿”字十分象形,有的画一个正面的形象,有的勾勒出一个侧面的形状。这种情况也存在同一期的甲骨文或同一片甲骨中。从书法的角度看,这样的“一字异形”让我们看到了许多有趣的形态变化。甲骨文的行款也是多变的,有横写、有竖写;行款有“下行而左”,也有“下行而右”。

”或者“X”;“祝”字左右两个部分,可以互换位置;“人”字或者面朝左,或者面朝右;“睹”字从“目”旁,也可以从“见”而写作“覩”;“鹿”字十分象形,有的画一个正面的形象,有的勾勒出一个侧面的形状。这种情况也存在同一期的甲骨文或同一片甲骨中。从书法的角度看,这样的“一字异形”让我们看到了许多有趣的形态变化。甲骨文的行款也是多变的,有横写、有竖写;行款有“下行而左”,也有“下行而右”。

甲骨文书法有其演进的历程。甲骨学四巨子之一的董作宾(彦堂)在甲骨文断代上的贡献最大,他提出了包括“书体”在内的十项断代标准,把殷商甲骨文分为“五期”,也说及文字书法的演变:

从各时期文字、书法的不同上,可以看出殷代二百余年间文风的盛衰。

在早期武丁的时代,不但贞卜所记的事项重要,而且当时史官所书契的文字,也都壮伟宏放,极有精神。

第二、第三期,两世四王,不过是守成之主,史官的书契也只能拘拘谨谨,维持前人成规,无所进益,而末流所至,乃更趋于颓靡。

第四期中,武乙终日游田,书契文字亦形简陋;文丁锐意复古,力振颓风,所惜当时文字也只是徒存皮毛,不见精彩。

第五期帝乙、帝辛之世,贞卜事项,王必躬亲,书契文字极为严密整饬,虽届亡国末运,而文风丕改,制作一新,功业不可掩没。(《甲骨文断代研究例》)

殷商的甲骨文,如果仅从书法体势和大的风格类型来看,不妨约为三个阶段:早期,字形比较大,方折的笔画多,结字疏朗,体势粗犷;中期,字形整饬,体态娟秀,笔画有方折有圆转;晚期,字形普遍小,结构紧密,笔画以弧曲的形态为特点。

对比《祭祀狩猎牛胛骨刻辞》【图3·3】和《宰丰骨匕刻辞》【图3·4】,可以看到殷商早、晚两期甲骨文书法的一些变化:笔画上,由直劲趋向曲柔;字态上,由平正转入欹侧;风格上,从浑朴变为娟秀。但是我们还不能贸然说殷商甲骨文的书刻者具有“风格意识”或者“创造精神”,因为,技艺在一代一代的传承过程中,有的技艺发展了,有的技艺失传了。随着时间的迁延,风尚在悄悄发生变化,美观的标准也在迁移。

两个“车”字

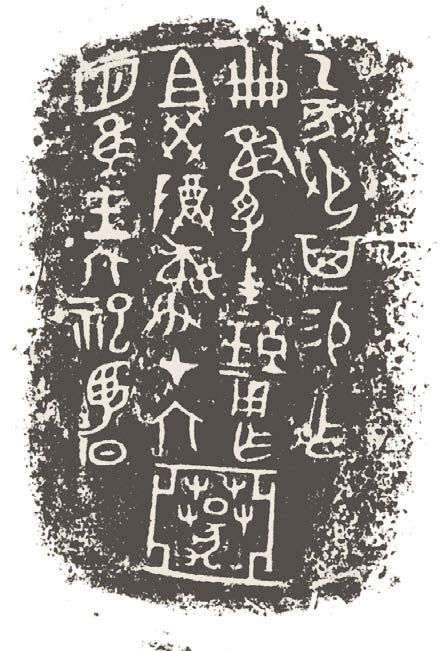

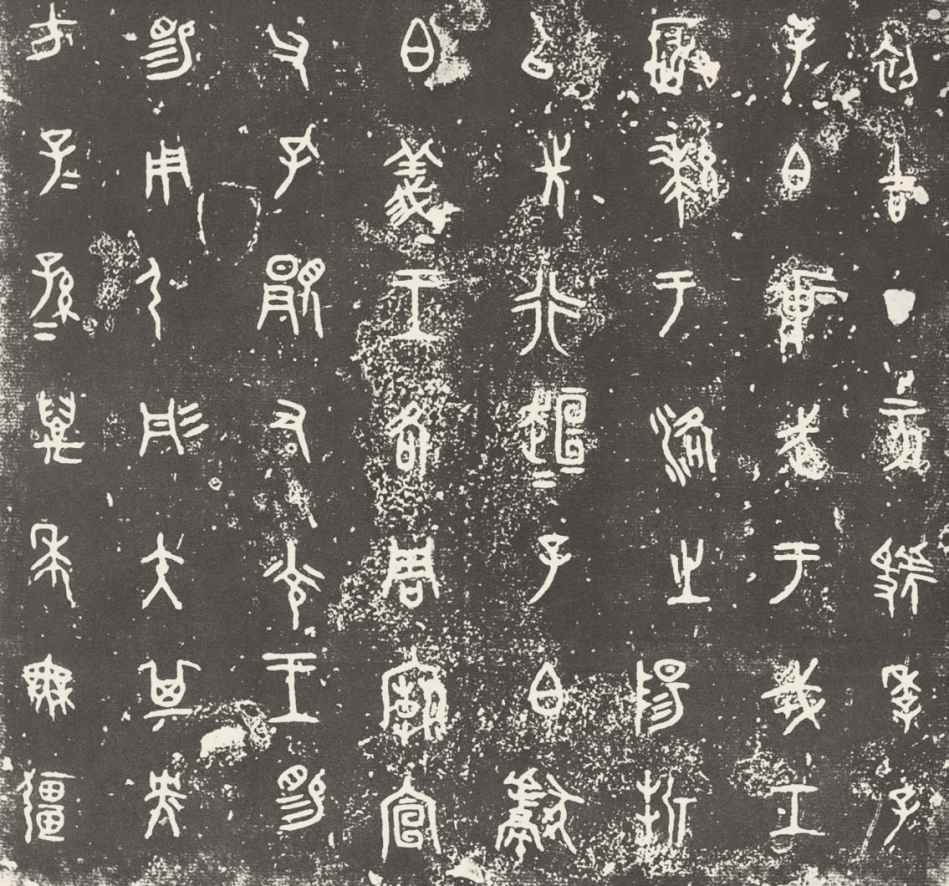

3·3 殷商《祭祀狩猎牛胛骨刻辞》

刻于殷商武丁时代,前期甲骨文。骨版的幅面较大,长32.2厘米,宽19.8厘米。骨版正面的刻辞约一百零八字,字形纵长,结构匀称整齐。字形有大有小,错落疏朗。有些字非常象形。两个“车”字,一个是从俯视的角度看到的车辆形状:车轮、车轴都成双而对称;居中的车辕是屈曲的,车轮是圆形。另一个“车”字的结构简单一些,由车舆、车轮、车轴组成,居中是方形的车舆,两边的车轮是圆形。

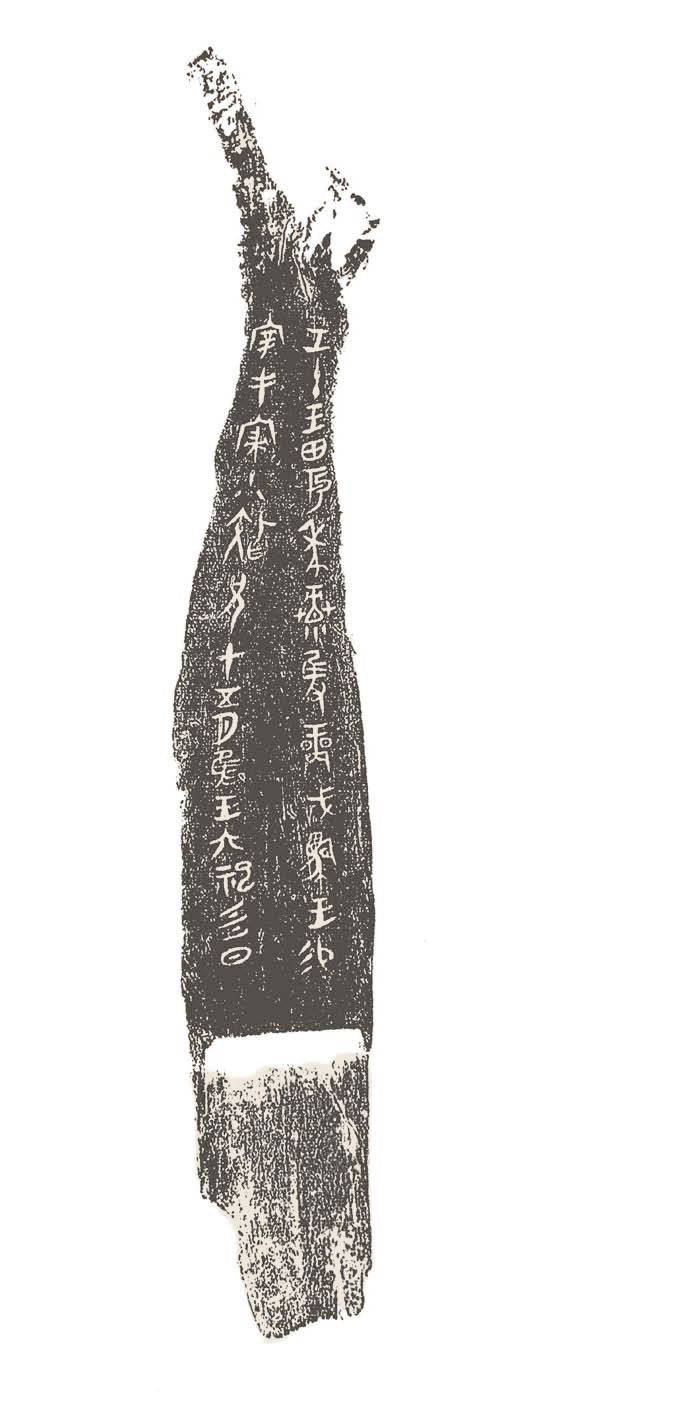

3·4 殷商《宰丰骨匕刻辞》

刻于殷商帝乙或帝辛时代,后期甲骨文。骨长27.3厘米,宽3.8厘米,因为形状像一把匕首,所以称为“骨匕”。一面刻有2行28字。字形欹斜,有的横扁,有的纵长。笔画较粗,竖笔和横笔都有斜度,一些左右对称的笔画、上下平行的笔画,都是修短不齐,很像手写体。另一面刻兽面蝉纹,纹饰上还镶嵌着绿松石,装饰得如此富丽,估计是当时一件珍贵的物品。

有的甲骨文是先书后刻,其书法的演变,也应该从“笔书”与“刀刻”两个方面来认识。从“写”的一面说,早期甲骨文字形大,比晚期显得大气。所以,学习甲骨文的书法家看重早期的甲骨文。从“刻”的一面看,契刻弧曲的笔画比方折的笔画要困难一些,按此,晚期甲骨文的契刻技艺似乎比早期成熟而完备。后世的石鼓文、秦汉的碑版,都是先民契刻传统的继承和发扬。

(二)殷商的墨迹

殷商的甲骨上能见到书而未刻的痕迹。出土的殷商其他遗物上,也见到文字墨迹,例如硃书“束于丁”玉片,墨书“祀”字陶片【图3·5】。这个“祀”字写得非常爽利,“示”旁下部的三笔纵向笔画,两端尖锐,笔画的中段略粗,笔势直下,而笔画的边廓是流线形,仿佛后世画家笔下的竹叶。右边“巳”的曲笔,写得曲张而有弹性。甲骨文、金文中也有“祀”字,因为经过刀刻、范铸的加工,笔画的气韵不如墨迹活泼生动。

3·5 殷商墨书“祀”字陶片

观赏墨迹颇有“如对故人”的亲切感。笔毫与载体发生摩擦而留下的墨痕,忠实地记录书写者用笔的特点,如运笔的快慢,用力的轻重,转折的变化。具有书写经验的欣赏者,从墨迹中可以领略到书写者连续动作中所显出的技巧,感受到古人运笔的节奏。

由殷人的墨迹可以推知,当时已经有了毛笔之类的书写工具。甲骨文中有“ ”字,上部从“聿”,是手执物的形象,其物类似笔。《说文解字》有“聿”字,即是持笔写字的形象。

”字,上部从“聿”,是手执物的形象,其物类似笔。《说文解字》有“聿”字,即是持笔写字的形象。

二、殷商、西周的金文书法

商周处在青铜时代。那时,青铜器是权力和地位的象征。器物表面饰有各种狞厉怪异的动物图案,繁缛的几何纹样,把器物包装得颇具艺术气质,更有一种神秘感;器物内,往往铭刻文字。殷商金文的篇幅不长,许多只勒铭作器人名或者先人的名号,《后(司)母戊鼎》铭文只有“后(司)母戊”三字。殷商晚期出现了记录性质的金文,也不过四五十字。西周初期的金文篇幅也短,中期以后篇幅增长,最长者达五百字。

(一)殷商金文书法

殷商金文的体势比甲骨文规范,带有装饰性。书写者在范型上作字,可以从容地修饰加工,一些笔画少的字,存有粗厚的肥笔。商周金文中,肥笔多见于“王”、“父”、“丁”、“才(在)”、“乙”、“大”、“正”、“辛”等字。

殷商的金文可以分为族名金文和记事金文两大类。族名金文是族徽标识,似字似画,对于殷人来说,它含有一种神秘的力量。记事金文往往记载殷王的赏赐或者其他事件,是用规范的字体勒铭,可以了解当时正体字的样态。

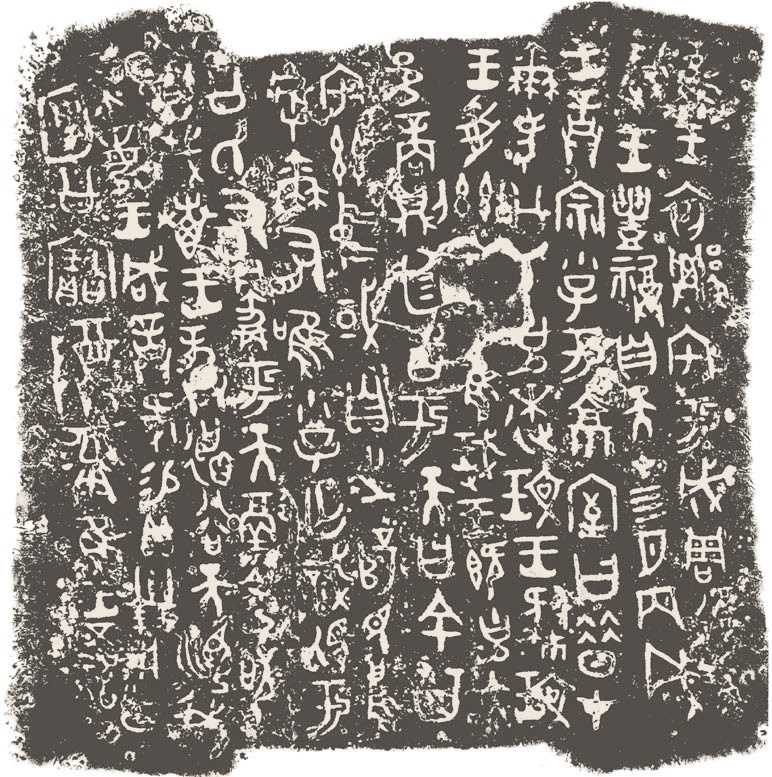

殷商的金文书法,约可分为雄壮、秀丽两派。雄壮一派笔画厚重,字体规范,结体平正,行款纵直整肃,具有雄强茂密的气势。如《宰甫卣》【图3·6】、《小臣缶方鼎》。秀丽一派带有书写意味,结字是欹侧的姿态,字形有大有小,参差错落,行款呈曲势。如《六祀邲其卣》盖铭【图3·7】、《小子省壶》器铭、《作册般甗》。

|  |

| 3·6 殷商《宰甫卣》 殷商晚期金文,3行23字。笔画厚实凝重,结构紧凑,字字顶接,呈现明确的纵势。 | 3·7 殷商《六祀邲其卣》(盖铭) 铭文下方刻有亚形族徽,释读为“亚獏,为族氏之名。在殷周金文中,这类亚形族名,有的另刻于铭文之外,有的刻在铭文里(或居文首,或附文尾)。 |

殷商的金文书迹也有一些共同的特点:其一,笔画多见方折,笔画的首尾多纤锐出锋。其二,保留着许多仿形状物之类的笔画和部件,而且篇篇都有肥笔。其三,有两字合为一字来写的“合文”,往往是数量词、代词、名词、时间名词,如“十朋”、“小子”、“上帝”、“大夫”、“八月”等。殷商甲骨文也有合文,这样的写法一直延续到春秋战国时代。其四,字形大小不一,虽然每行字数不等,但每行上下平齐。其五,纵行明确,横不成列。

(二)西周金文书法

西周早期的金文,方折的笔体尚多,字形也大小不一。有些器物上,铭文不过几个字。种种迹象表明,西周早期的金文书法承袭殷商。

周人金文书法上的自新,由弱而强,由隐而彰,大致经历了百年。革故鼎新的书法样式,在西周中期才得以确立。这时,周人推崇的礼乐制度已经深入人心,成为社会的普遍规范,化育为崇尚理性和统一的文化精神。从当时的长篇金文书法看,我们可以感到一种对称的倾向:书法的章法是纵成行而且横成列,有节度有秩序,如严整的军阵。这种整饬的形式,是殷商金文书法所不具备的。后世的汉碑、唐碑的章法,都是继承西周金文的排列形式。

笔画、字形也是周人整肃的对象。在殷人那里,笔画的仿形状物的特征还很明显,字形有大有小。周人努力消解“随体诘屈”的笔画,归约为直线、斜线、弧线。字形趋向平稳端正,大小匀称,排除了笔画上、结构上因为象形象事带来的随意性,把书法的体态提炼得更为抽象概括,形成了有别于殷商甲骨文、金文的体势。可以说,文字结构的简化和简练,“理性”的秩序感,是西周金文的显著特点。

西周金文存世的数量,远多于殷商。后世书法家推崇的金文书法名品,也是西周多于殷商。大体说,有六种风格类型:

1.瑰异恣肆。《天亡簋》(武王)、《何尊》(成王,【图3·8】)、《复尊》(成王)可为代表。

3·8 西周早期《何尊》

西周成王时代的金文,12行119字,合文3。西周初期,这样的长篇金文比较少见。《何尊》的书法并不中规入矩,但我们不能说作者不认真,那些显著的肥笔和“文”字的繁复就可证明。如此奇特的面貌,也许是手写体与装饰性并存所造成的“冲突”效果。

铭文的大意是:王初在成周营建都邑,王在宗庙训诰小宗之子:昔日,你们的父辈能辅佐文王。武王攻克商的都城,敬告于天:我将在周的中心区域宅居,从这里发号施令治理人民。王以贝三十朋赏赐何,用来制作公氏尊彝。

2.质朴缜密。这类金文的结字的方式是“外实内虚”,字形饱满,如《利簋》(武王)、《作册令方彝》(昭王),与殷代晚期《宰甫卣》的风格颇为相近。

上述两类风格的金文,多见于西周早期,更多地保留着殷代金文书法的遗风。

3.遒丽凝练。书刻精美,遒丽中寓典重,凝练中见丰赡。多见于西周中期。如《墙盘》(恭王,【图3·9】)、《卫盉》(恭王)、《大克鼎》(孝王)等。

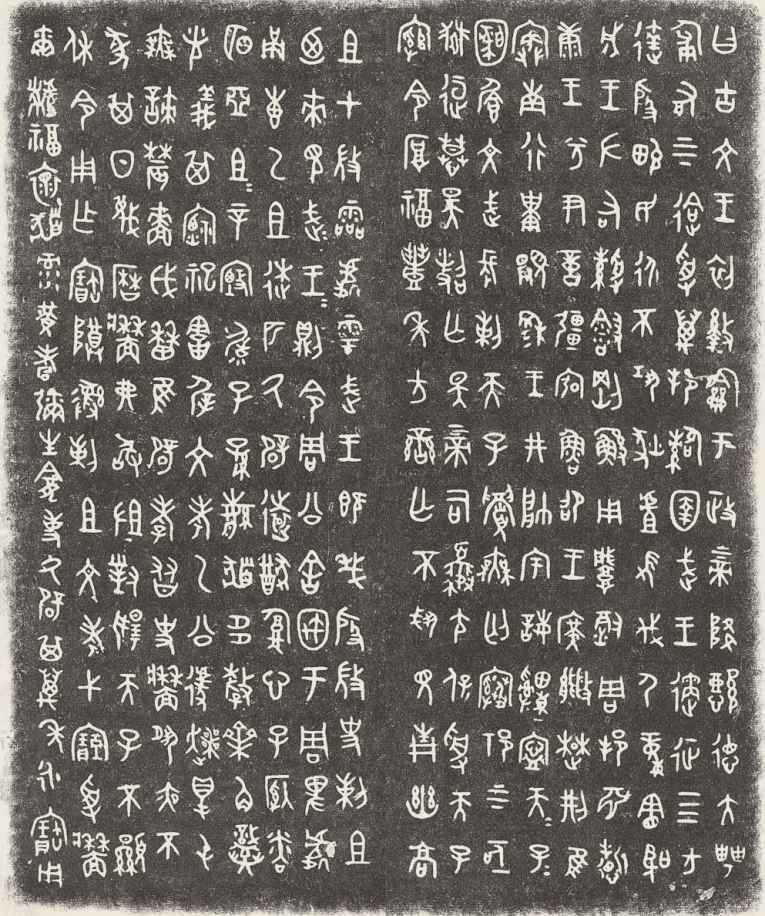

3·9 西周中期《墙盘》(《史墙盘》)

西周恭王时代的金文,18行284字,合文有3。通篇无明显的肥笔。笔画无论长短纵横,都有弧势,宛转圆融的笔调,冲淡了方折的“古法”。结字以方整为主,又注意笔画间的穿插呼应,俊俏而端庄,是西周金文书法成熟形态的代表作。

铭文的大意是:歌颂周文王、武王、成王、康王、昭王、穆王和恭王的功业和美德。记载墙的高祖、烈祖、乙祖辅佐王室的功劳的节操,以及墙的福禄,表示继承先辈遗德,服事周王。

4.秀润整饬。笔画圆匀,结构匀称,多见于西周中晚期。如《静簋》(穆王,【图3·10】)、《乖伯簋》(恭王)、《颂鼎》(宣王)等。

3·10 西周中期《静簋》

西周穆王时代的金文。8行90字。《静簋》笔致含蓄圆润,字态平稳秀丽。作者不是把每个字写得大小相当,而是笔繁则字形稍大,笔简则字形略小,字形虽然大小不一,每个字的结体都匀称工整,章法上纵横有序。

铭文记载,王任命精通射技的静在学宫里教习射艺,王赐刀具一事。

5.排比装饰。具有程式化的倾向,以西周晚期的《虢季子白盘》(宣王)为典型【图3·11】。秦国金文的体式与此类西周金文比较接近。

3·11 西周晚期《虢季子白盘》

西周宣王时代的金文,8行,111字。《虢季子白盘》书法有两个显著的特点:一是整齐笔画。作者将对称结构的字,写得均衡匀称;对于无从对称的同类笔画,作者作等距的排列,使之整齐化,突出了形式上的整肃感。二是字距较大,整篇的章法格外疏朗。这两个特点在殷周金文中非常少见。

铭文大意是:宣王十二年,虢季子白壮武有大功,能经理四方,在洛水之北搏击匈奴,为全军的前锋。宣王亲临太庙,称赞虢季子白战功卓著,赐车马、弓矢、斧钺,授予征伐蛮方的权力。

6.荒率恣肆。以西周晚期的《散氏盘》为典型【图3·12】,却是罕见的特例,也许带有手写体的况味。

3·12 西周晚期《散氏盘》

西周厉王时代的金文,19行305字。《散氏盘》章法很整肃,宛如严整的方阵,但是方阵中的每个字仿佛一个个骄兵悍将,歪斜恣肆。书写者似乎未能遵守结字必须工稳平正、对称均衡的通行规则,一些弯曲的笔画简省为直笔,有些笔画写得不到位。一些偏旁部件因简省变形,不合常态。结字为圆扁形,而且向右下方倾斜。这样不规范不妥帖的书法样式,在西周金文中难得一见。

后世书家看重《散氏盘》的怪异形态,称赏它草率的恣放、简省的奇肆、朴质古厚的气息。

西周金文书法的演进,早期延续殷代前规旧制,中期自立风范和体制,成熟的形态当是上面说到的第三、第四类风格的作品。西周晚期的金文走向程式化,精致蜕变为平实。极端的《散氏盘》,是西周晚期金文中的异类。

西周金文书法风格多样,既有时风的熏染,也有写家的习惯;有的采用了装饰的手法,有的带有俗写笔体的意味。尽管如此,在王室、诸侯所宝重的器皿上铭刻纪念性文字,毕竟是郑重的事情,在范型上作字又可以仔细描摹、从容加工,以求臻于至善至美。因此,西周金文可以视为整肃的庙堂书法,与日常书写的文字形态有所不同。

三、春秋战国时期书法

古人曾用“诸侯力政、文字异形”来概括春秋战国的分裂局面。“诸侯力政”指政治权力下移而分散,“文字异形”则是从文化一面言其分化。诸侯国的书写随着“文字异形”而出现一些区域性特征。

(一)金文书法

春秋尤其是战国时期的青铜器铭文,日趋简短,刻凿文字大多“委之于工匠之手”,且以刀代笔。我们还看到,晋国《栾书缶》、齐国《国差 》,中山国《中山王

》,中山国《中山王 鼎》、《中山王

鼎》、《中山王 方壶》【图3·13】,都将文字堂而皇之地铸刻在器物表面显眼的位置上,器体表面没有花纹装饰。特别是中山国的两件铜器,布满精心刻凿的长篇文字,笔画婀娜,字形修长,刻工精细,文字形同图案纹饰,是战国金文中最精致的书法作品。

方壶》【图3·13】,都将文字堂而皇之地铸刻在器物表面显眼的位置上,器体表面没有花纹装饰。特别是中山国的两件铜器,布满精心刻凿的长篇文字,笔画婀娜,字形修长,刻工精细,文字形同图案纹饰,是战国金文中最精致的书法作品。

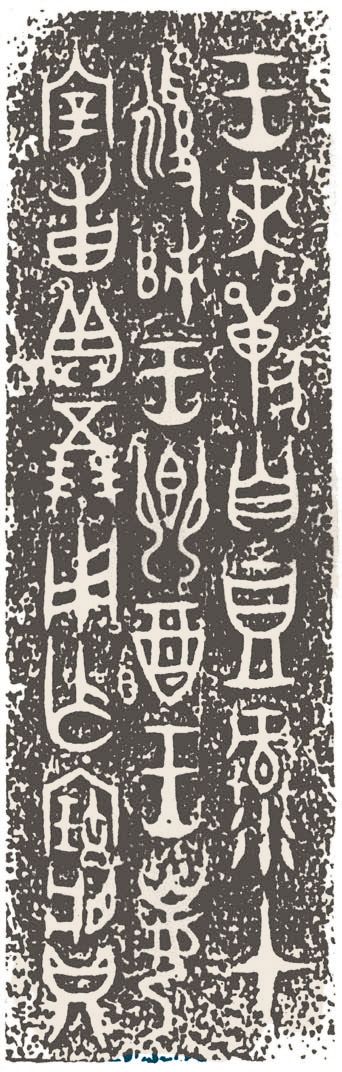

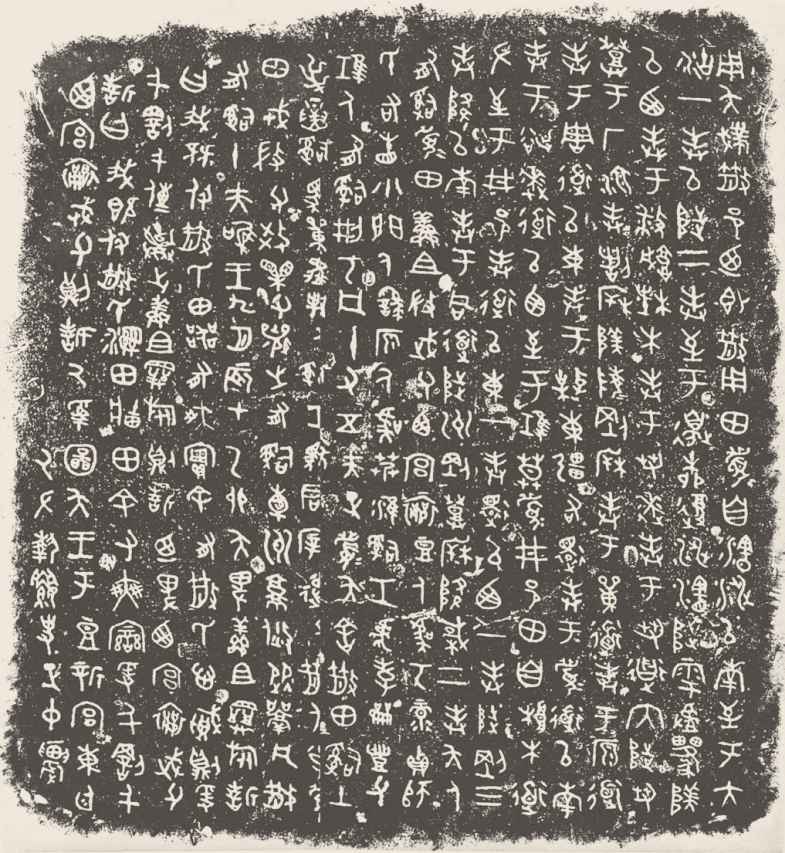

3·13 中山国《中山王 方壶》

方壶》

战国中期中山国金文,77行469字,合文2。铭文书法别具一格,每一个身段字修长的字,仿佛一幅小小的线描图案,优美而典雅,飘逸而庄重,一派迤逦华贵的气象。鼎上的铭文是先书后刻。作者运用手中的刀刻字,仿佛使用柔毫的毛笔,却能够把细腻的笔趣表达出来,如此精巧的凿刻工艺,让人惊叹不已。

中山国鼎和方壶铭文具有“文字图案化”的倾向,还不至于改变文字本身,而楚国《王子午鼎》【图3·14】则在文字的笔画上增饰鸟形,这种装饰性的写法,既是文字,又似图画。楚国还有一种简单的鸟书,如战国楚惠王时代的《楚王酓璋戈》铭文,没有肥笔,只是线描鸟的轮廓,或者用回环的笔画表示,如笔画少的“王”字,下面也添加鸟形,与越国《越王勾践剑》上的鸟书相似。楚国《王子午鼎》上繁复的鸟书,则接近春秋时期吴国《王子干戈》的鸟书。借用鸟形装饰文字,字的结构增繁,富有图案性,具有神秘诡谲的意味。鸟书的笔画又极尽曲线之美和飘逸浪漫之趣,这个特点与《中山王 方壶》书法风格相通。

方壶》书法风格相通。

3·14 楚国《王子午鼎》

春秋时期楚国金文,腹铭14行84字,盖铭4字。这是一种装饰繁复的鸟书。作者将文字装饰成鸟形有四种方法:一是把字的结构画为鸟形,如“永”字画为侧形的鸟,头部特别细致,还画出了眼睛;二是把字的部件饰为鸟形,如“初”字的“衣”旁,作正面站立的鸟形;三是把笔画的某一段加粗,表示鸟的身体、胸部或大腿,几乎每个字里都有这类装饰;四是在字中添一鸟形,如“用”字,不仅把字的结构和笔画饰以鸟形,还在字下添加一只侧面形状的鸟。

兴起于春秋战国时期的鸟书,多见于南方楚国、吴国、越国的金文。楚国颇有鸟形器物,更有大量鸟形图案,这些或与当时南方鸟崇拜的风俗或“神乌”观念相关。当时的鸟书多见于兵器,这个现象的背后似乎还隐藏着有待破解的秘密。

(二)墨迹的笔趣

20世纪考古出土的先秦墨迹,春秋战国时代为多,大宗是晋国和楚国的文书。这些墨迹是用富有弹性的毛笔写成,由此可以察知书写者的用笔动作。

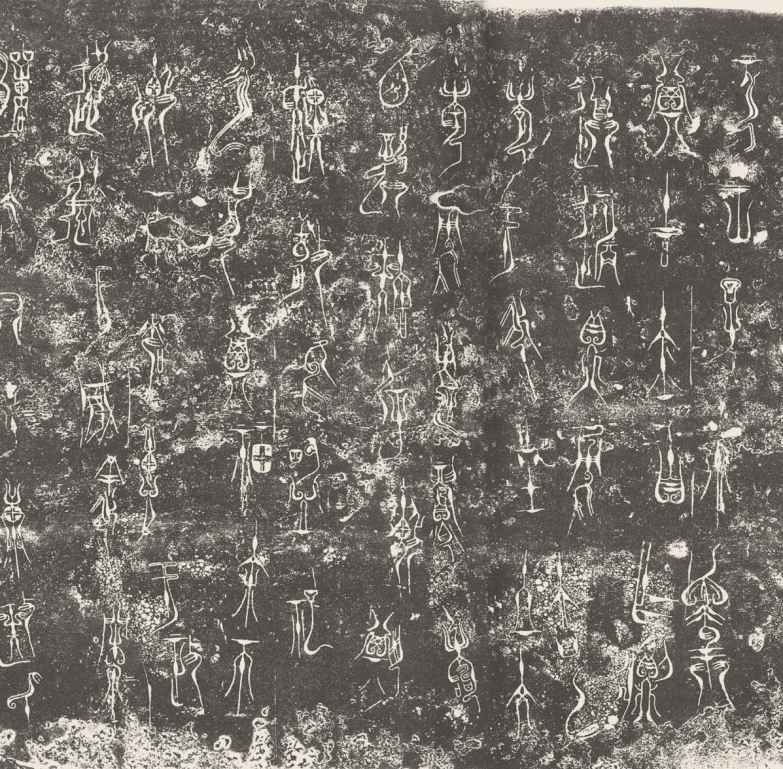

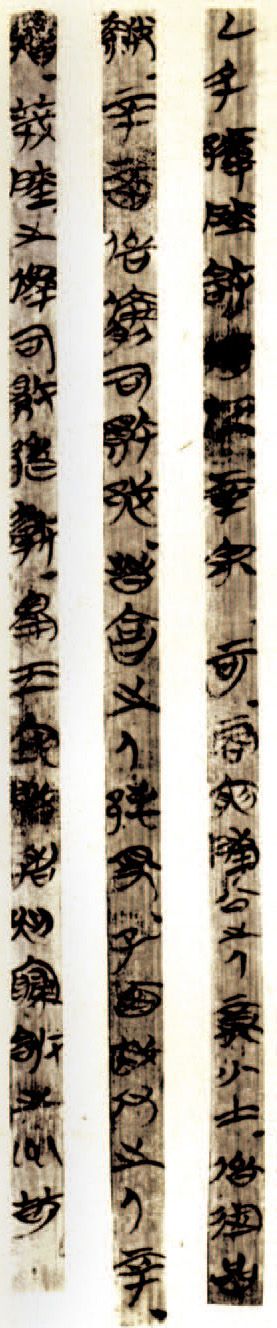

晋国《侯马盟书》【图3·15】是晋国正卿赵鞅(简子)同卿大夫间举行盟誓的约信文书,书于春秋晚期。1965年出土于山西侯马市东郊晋国盟誓遗址。文字书写在圭形的石片或玉片上(字迹可辨者又六百余片),最大的圭形石片长32厘米,宽3.8厘米;小者,长18厘米,宽不足2厘米。篇幅也长短不一,多达220余字,少则10余字。盟书的字形小,为毛笔所写,多是硃书,少量墨书。盟书字体与晋国《栾书缶》相近,但结体简率,并不讲究对称,不如晋国金文整肃。盟书是晋国的手写体,运笔迅捷,起笔重按,收笔轻提;笔锋外露,多见侧笔。其用笔之法与楚简文字相近。

3·15 晋国《侯马盟书》

另一宗是楚国的简书墨迹。战国时期,楚国雄踞淮河以南,曾经是诸侯国中疆域最大的国家,先后灭亡江淮一带多个方国,也包容了这些方国的文化,从而形成了具有鲜明特色的楚文化。当今出土的楚国墨迹相当丰富,河南省信阳市、湖南长沙、湖北荆门先后出土了不少楚简,而且出土了楚帛书。所见楚国手写体墨迹,体式不尽一致。《楚帛书》、《包山楚简》【图3·16】、《郭店楚简》可以归为一类,笔画作弧形,状如柳叶,结构多是扁平状,字势横斜。楚国后期单刀刻划的金文《陵君豆》,笔画细利,也是这类体式,但不及楚简墨迹的笔趣生动。而《信阳楚简》笔画平直匀称,结构紧凑,字形较为方整。

3·16 楚国《包山楚简》

战国中晚期楚国墨迹。这批楚简总字数为12628个,单字1605个,合文31个。简的宽度在0.7至0.9厘米之间。不足一厘米的小字,锋芒毕露,笔笔都呈弧形,很灵动。有的作仰势,有的作俯势,有的紧凑,有的松懈,不像金文那样顾及对称性。笔画简单的“巳”字,居然有三种写法;“少”字的末撇,有的向左撇,有的向右撇;“中”字的长竖,有的作直竖,有的写成竖弯勾。这些都是当时楚国约定俗成的伪略写法。

(三)秦国书法

公元前770年,周平王自镐京(西安)东迁洛邑(洛阳),秦襄公护驾有功,封为诸侯,据西周故地。秦国先霸西戎,尔后东进,秦孝公任用商鞅变法之后,国力日强,位列春秋五霸、战国七雄。秦国文字书法承袭西周的籀文,现存的书迹数量较少,最能体现秦国大篆形态的书迹是两件金石之制:《秦公簋》和《石鼓文》。

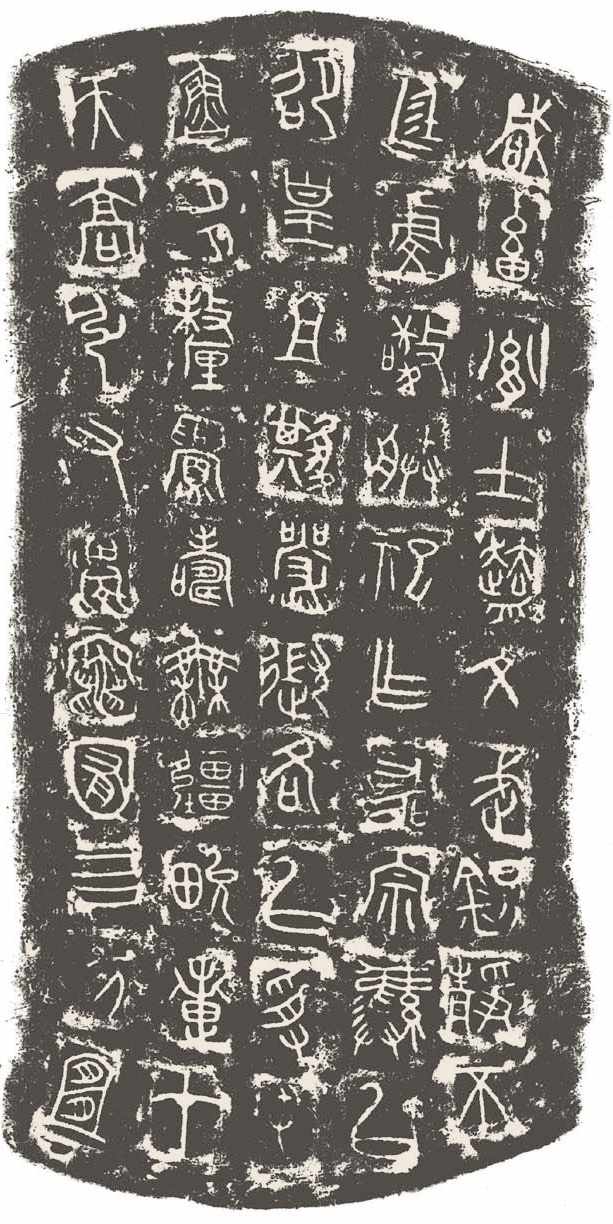

《秦公簋》【图3·17】1923年在甘肃天水出土,学术界多数认为是春秋时代秦国秦景公(前576—前537)时期器物。《秦公簋》器、盖皆有铭文,共105字,连为一篇。铭文篆书,笔画圆转而坚劲。对称的纵向笔画,有分张之势。结体并不呆板,字形略呈纵势。书写者将同类的笔画作相向的、相背的或者平行的排列,整齐对称,这种整齐结构的手法,类似西周宣王时期的《虢季子白盘》(前816年)。

3·17 秦国《秦公簋》(盖铭)

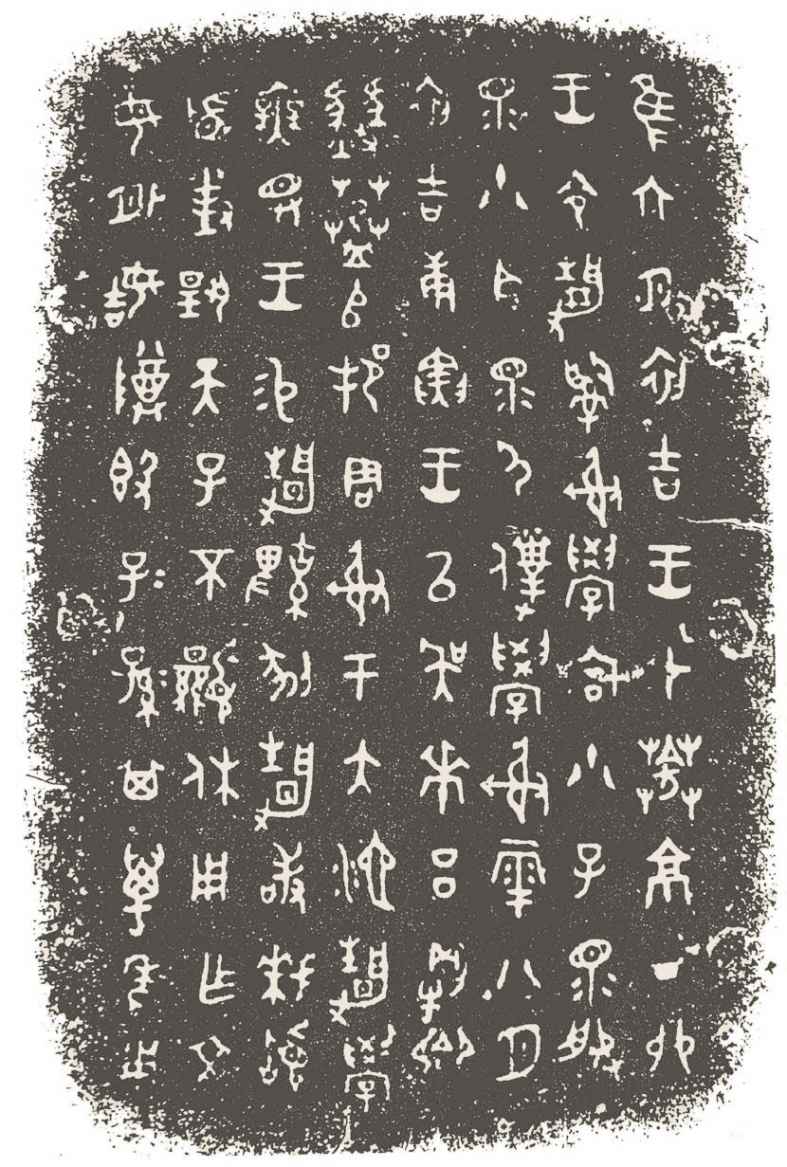

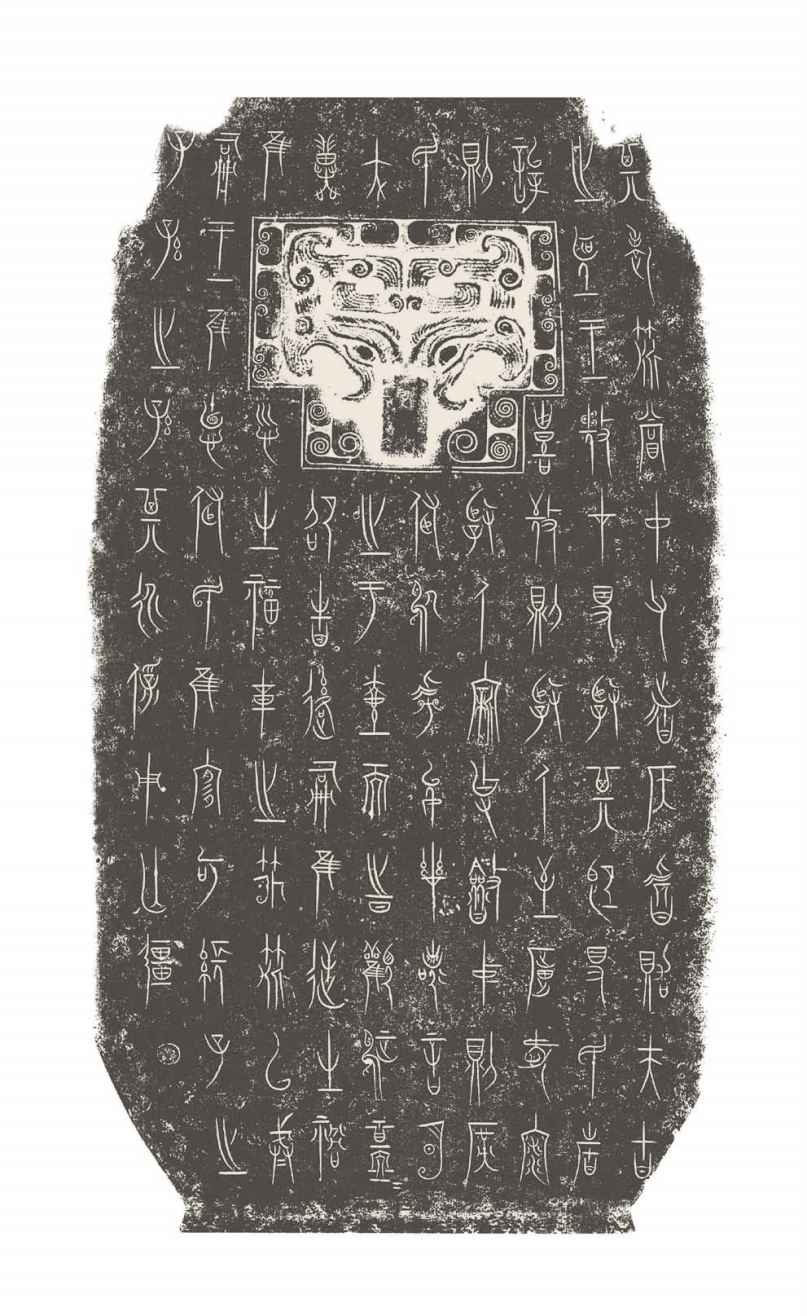

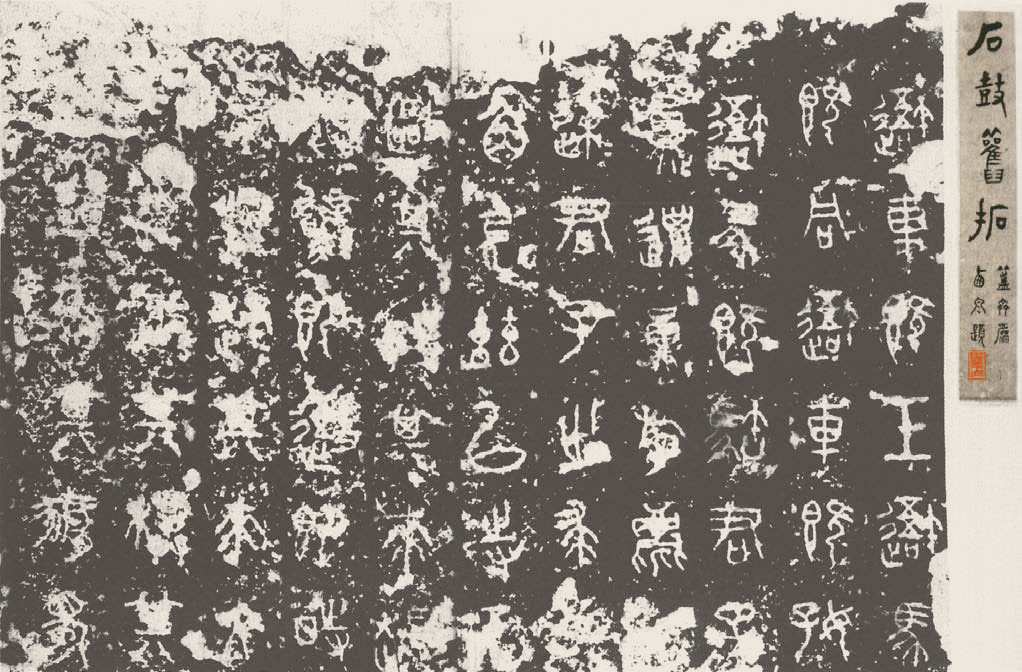

《石鼓文》【图3·18】被后人誉为“第一刻石”,共十枚,每枚石鼓高约二尺,径约三尺,环刻四言诗一首,共十首,计七百余字,现存文字不足此数。《石鼓文》的书刻年代历来众说纷纭。唐兰认为《石鼓文》是秦灵公时代(前424—前415)的作品,书法“显然比《秦公簋》来得更整齐了”。《石鼓文》书法,笔画平直匀称,字内的部件组合得对称又平衡。结构整饬,字形方整。这些特点,体现了庄重感,也显示了秦国庙堂之制的整齐化、规范化、装饰化的倾向。石鼓上的篆字,比甲骨、青铜器、陶片上的文字大得多,是中国书法史上最早的大字作品。

3·18 秦国《石鼓文》

《石鼓文》的书刻时代有多种意见,大体不晚于战国早期。因为文字环刻在十个鼓形的石上,故名《石鼓文》。每石约高100厘米,直径约60厘米。文字内容记载秦国国君选车徒、备器械,与周天子的使者一起出游渔猎的盛事,如《诗经》那样四言一句,凡十篇,每石书刻一篇。现藏故宫博物院。

《石鼓文》笔画饱满圆润,方圆适度,结构匀称。其中有不少重复出现的字,如“吾”、“君”、“马”、“既”、“其”等,居然没有明显的差异。字距与行距基本相等,整齐一律。先秦时期书家技艺的高超与否,在于书写者能否保持笔画和结构的一致与和谐。

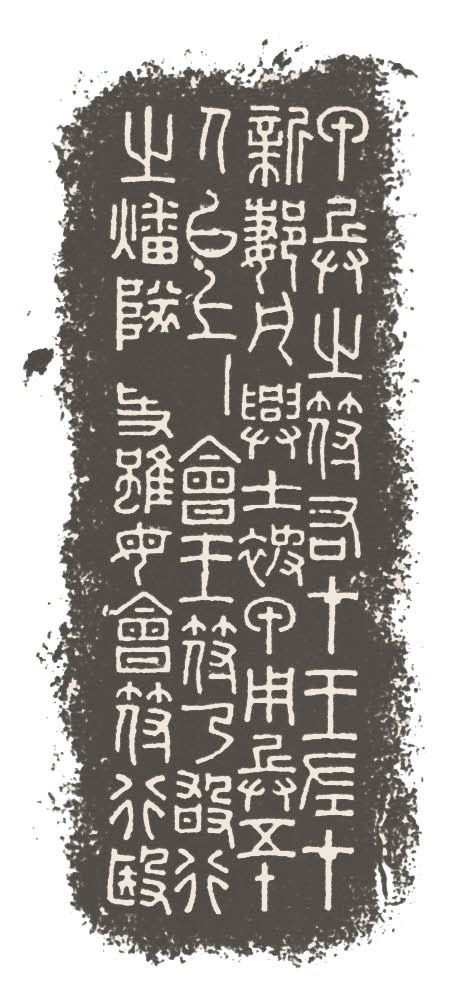

春秋战国时代,秦国始终以西周籀文作为正体,所以,西周的文字书法经由秦国得以延续。秦国的大篆也在发展和演变,总体趋势是简化,手段是“左右均一”、“规旋矩折”的整齐化。书刻于战国末年的秦国《新郪虎符》【图3·19】,文字的结构以及书法整齐化的程度,非常接近秦始皇统一全国后推行的小篆。

3·19 秦国《新郪虎符》

此外,秦国竹木简牍上,见有一种俗写体,用方折的写法改变篆文的圆转,最初只是篆文的简便写法,渐渐演变为一种新书体。这种书体,秦汉之际名为“隶书”。

《石鼓文》的遭遇

唐朝初年,在今天陕西省凤翔三畤原发现《石鼓文》,引起轰动,以为是最古的文字。韩愈曾请求国子学祭酒将石鼓运至太学,未能如愿。其后,郑余庆将石鼓迁置凤翔县孔庙里,已亡一石。北宋时,司马池又运至府学,仍亡一石。仁宗皇祐初年,向传师在民间寻得所失一石。大观年间,徽宗喜好书画古迹,宰相蔡京将十石运抵汴京(今河南开封),安置在保和殿稽古阁,并用金填字,以示珍贵。靖康之乱,金兵攻陷汴京,将石鼓北运至金中都(今北京西南)。元朝迁都大都(今北京)后,将石鼓置于国子监,一直保存到民国。“七七事变”前,故宫博物院将它运到后方保存,抗战胜利后又迁回北京,现陈列于北京故宫博物院铭刻馆。

唐以来,杜甫、韦应物、韩愈、梅尧臣、苏轼、苏辙、张耒、洪适、揭傒斯等文学家、书家都写有称赏《石鼓文》的歌诗。宋朝以来,随着金石学的兴盛,有关《石鼓文》及其书法的文篇蔚为大观,特别是近代,《石鼓文》研究曾经盛行一时。