第五章 隶书

一、隶书的书法特征

最初的隶书是篆书时代的俗写体,为了便捷,将篆书中盘曲环绕的笔画分解成几笔来写,破圆转为方折,这样写来,比篆书简易。

成熟的隶书,笔画形态比篆书丰富。篆书的笔画形态,不外三类:点、直笔(包括横向和纵向笔道)、曲笔,而隶书至少有点、横、竖、撇、捺、弯钩等形态。长横波拂飞扬,撇捺左右分张,有挑笔,有翻势,“纤波浓点”,“蚕头燕尾”,笔形多变化。

西晋书家卫恒这样形容隶书:“或穹窿恢廓,或栉比针裂,或砥平绳直,或蜿蜒缪戾,或长邪角趣,或规旋矩折。”(《四体书势·隶势》)他还说及隶书的技法:一是笔势连贯,所谓“修短相副,异体同势,奋笔轻举,离而不绝”;二是结构整饬,仿佛“崇台重宇,层云冠山”。

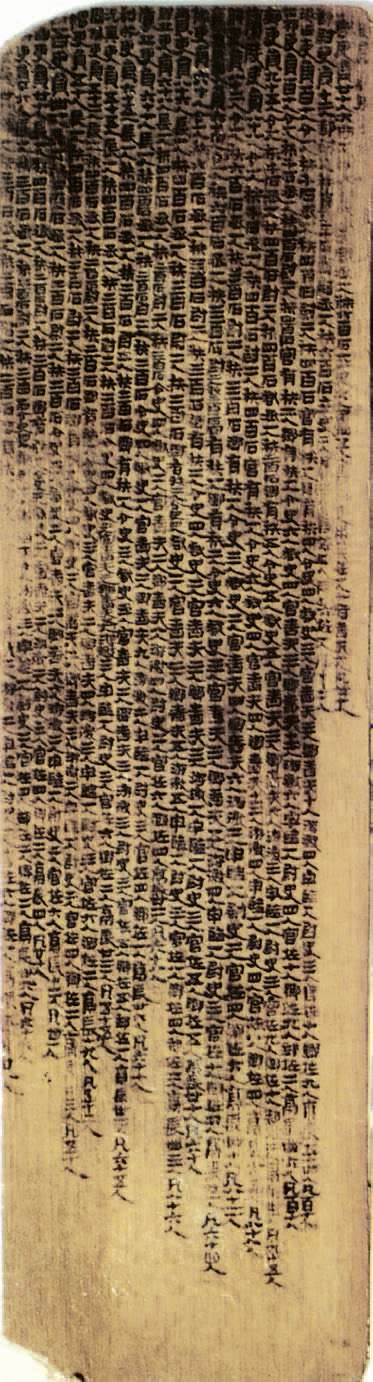

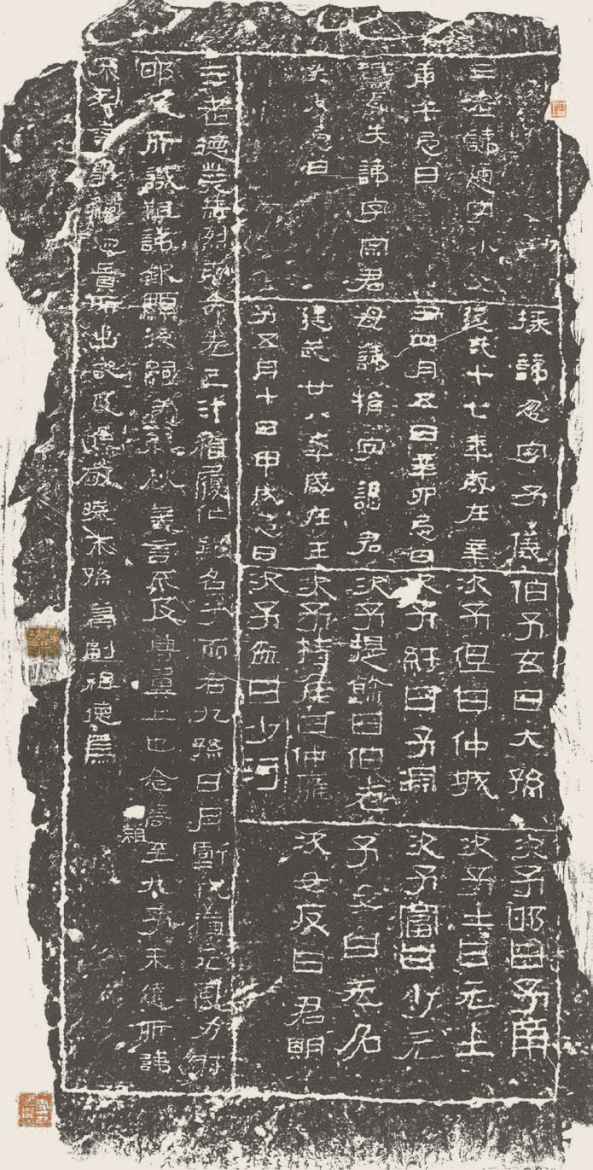

隶书时代的汉朝,简牍上的隶书多是小字。考古出土的西汉《东海郡吏员簿》木牍【图5·1】,长23厘米,宽6厘米,正反两面写有几千个小字,堪称汉代的“细书”之最。汉碑隶书是当时的大字,在方寸之间。北齐“四山摩崖”隶书刻经大字,字径50厘米左右;洪顶山一处“大空王佛”佛号,四个大字自上而下,通高约10米。

5·1 西汉《东海郡吏员簿》木牍(正面)

1993年江苏东海县尹湾西汉墓出土,木牍上的“细书”,可见当时书吏娴熟的书写技巧。

(局部放大)

二、古隶

1975年,湖北省云梦县睡虎地11号秦墓出土千余枚战国晚期的秦简。2002年,湖南龙山县里耶镇古井中发现数万枚秦简【图5·2】。这些简牍上面的文字属早期隶书,又称“古隶”。

5·2 里耶秦简

2002年湖南龙山县里耶镇古井中出土,共有三万六千余枚

古隶是一种不同于篆书的俗写体。例如“女”字,篆书的形象是双手相交胸前、侧身跪的女人;在古隶中,表示人体躯干和腿脚的那条仿形的曲线,简省为左高右低的斜笔【图5·3】。又如篆书“有”字,上面的形态是带胳膊的手,下面是一块肉,表示据有的意思,是个会意字;古隶的“有”,盘曲的手臂写成了斜横,表示手的笔画写成了带折笔的撇,而下面的肉本来是卧放的,古隶中把它写成了直立状,笔画也平直化了【图5·4】。

|  |

| 5·3 “女”字:小篆、古隶对比图 | 5·4 “有”字:小篆、古隶对比图 |

古隶还留有篆法的痕迹,尚未形成“横平竖直”的结构形态。从战国晚期到西汉早期,地方官吏书写一般公文,私信往来,读书人抄书,都使用这种俗写体的古隶。近五十年来,湖南长沙马王堆、湖北江陵张家山、山东临沂银雀山等地出土的西汉隶书墨迹,皆属古隶。

三、汉隶:简牍与碑刻

汉朝人不断剔除古隶中的篆法,大约西汉中期,形成了以横平竖直,撇捺分张,有方折,有波磔的隶书体态,这就是书家常说的“汉隶”。

汉朝隶书多姿多彩。有的笔画圆润,有的笔画方截;有的形体方整,有的形体横扁。有人按书法的美感区分类别,有隽爽、疏宕、高浑、丰茂、华艳、虚和、凝整、秀润等等风格。

汉朝隶书,无论是碑刻书迹还是简牍墨迹,书写者大多是当地官府的书吏,也是当时当地的善书者。书吏地位不高,当时写碑也没有署名的习惯,我们无法知道他们的姓名。东汉灵帝时期,朝廷立于洛阳城南太学的《熹平石经》(凡46碑)是个例外,由著名的文学家、经学家、书法家蔡邕书丹,留下姓名。

(一)汉朝简牍隶书

我们比古人幸运,能看到考古出土的汉朝人的隶书墨迹。汉朝日常使用的书写材料,有竹木简牍,有布帛,有纸。汉朝还没有高桌矮椅,人们的坐姿是跪坐式,在简牍上写字,左手握简,右手单钩斜执笔(与我们今天拿自来水笔写字的执笔方式相似)。汉朝的毛笔,笔头小而尖利,弹性强。用毛笔在宽度约1厘米的简牍上写字,只能写小字。在竹简上作细书小字,用笔锋,运笔动作快,顺锋或者引笔写出。简牍上也有粗笔大字,是按笔或者侧锋写出。所以,我们看到的汉简隶书,爽利明快,活脱自如,起止分明,很有笔力。但是,当时并无“中锋”、“藏锋”之类的笔法概念。

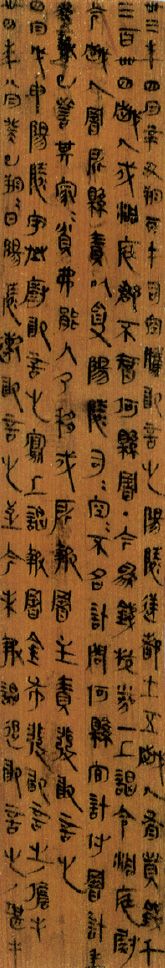

汉简墨迹显示了汉朝人生动活泼的笔趣和特有的书写气韵,这是汉碑隶书所无法比拟的。汉朝人写隶书,好用长横、长撇、长捺、长竖作字中的主笔,好像是他们舒展字态的惯用手段。汉简隶书的笔画变化多端,有的劲妍,有的质厚。字形结构或长或方或扁,都能结字紧凑。在狭长的简上写一行字,字距小则显得茂密,字距大则显得疏朗。木牍、木检和签牌的幅面稍宽,能写几行字,纵成行而横无列【图5·5】。

5·5 西汉《永光四年签》(居延出土)

简牍隶书,出自书吏笔下,规整者类似碑刻上的规范隶书。有的略为草率,活泼自然【图5·6】。简牍隶书墨迹,显示了当时的书写常态。今天看来,虽不如汉碑隶书精致,却仍然焕发着笔墨神采。

5·6 东汉《甲渠候官粟君所责冠恩事册》第二十四简(居延出土)

(二)东汉碑刻隶书

传世的汉朝碑刻、摩崖之类的隶书,大多是东汉时期(25—220)的作品。东汉中期,立碑刻石的风气非常盛行。王侯大臣拜谒圣地,当地人要立碑记叙盛况。地方长官为官一任,为老百姓架桥修路,造福一方,百姓要立碑歌颂他的功德。东汉重视孝行,地方政府也以“孝”选吏,一些人为了获致“孝”的名声,哪怕倾家荡产也要为父母修冢树碑。

汉朝人立碑的经过,唯有官府所立的《华山碑》有记载:“京兆尹敕监都水掾霸陵杜迁市石。遣书佐新丰郭香察书。刻者颖(颍)川邯郸公修、苏张。工郭君迁。”结合汉碑形制、所划界格,捐款数额,汉代刻立石碑的程序大体是:募捐集资,购买石材,工匠打制碑形,磨光碑面划上界格,善书的书吏直接在碑上题写碑额、抄写碑文(名为“书丹”),书吏检核碑文无误之后,工匠刊刻。

汉碑的高度,小碑不足两米,大碑约三米。碑首有圭形、圆形之分。题额、碑文往往刻于一石。有些碑身中央偏上的部位凿有圆孔,名为“碑穿”(先秦下葬碑的遗制,供穿绳吊棺之用)。后世的大碑无穿,形制大,题额的碑首、刻正文的碑身以及碑座各为一石,用卯榫法组合。

许多汉碑两面刻字,碑阳(正面)书刻碑文,书法严谨。碑阴(背面)分栏书刻捐款人籍贯姓名及款额,书刻较为随意。《礼器碑》两侧也刻有文字,是少见的一例。也有一些汉碑只是碑阳刻有文字。

汉碑隶书,写于不同时期,出自不同地域的书吏之手。虽然书写者都是按当时的标准隶书写碑,却各有自己的书写习惯,所以面貌不大一样。后人看来,一碑有一碑的风格,例如:《史晨碑》遒劲严整。《乙瑛碑》【图5·7】厚重茂密,体态宽博。《礼器碑》【图5·8】笔画劲挺,结字精巧。《曹全碑》【图5·9】宛转多姿,笔趣盎然。《张迁碑》【图5·10】方厚朴拙,刚健雄强。汉朝人写碑不落款,后人说及汉隶名品,只道碑名。

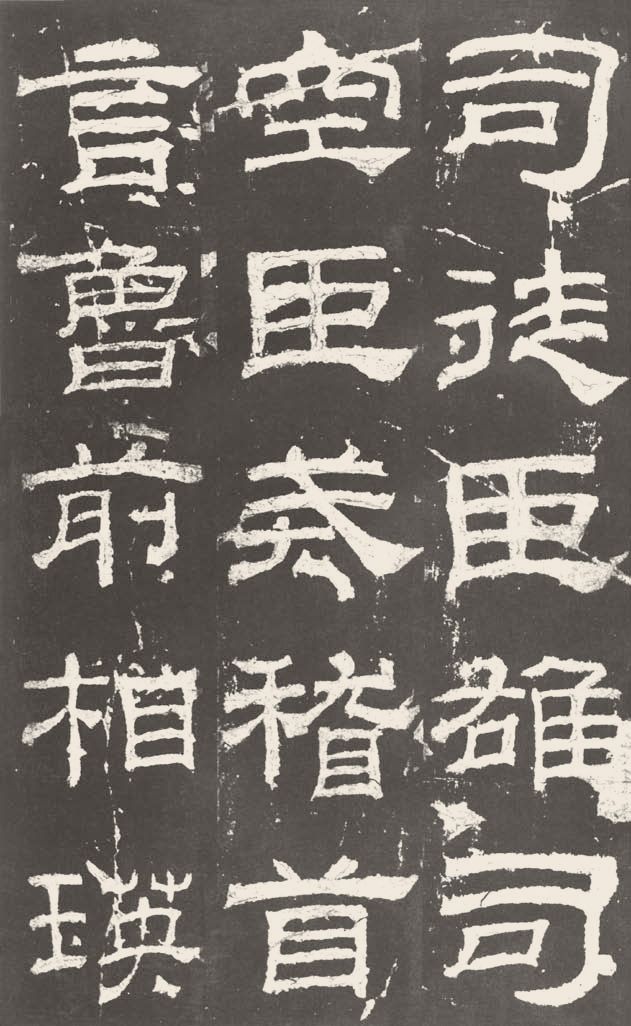

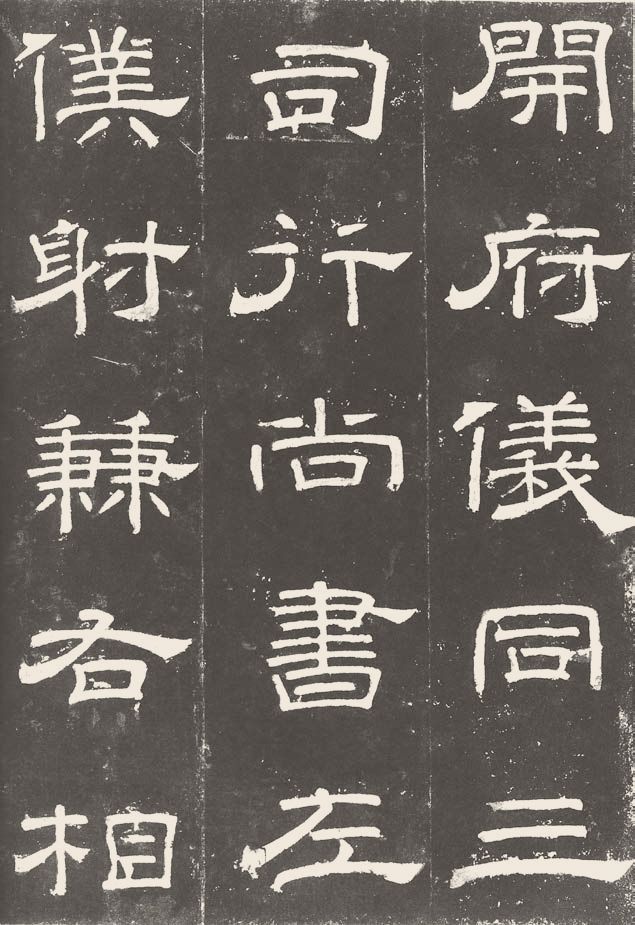

5·7 东汉隶书《乙瑛碑》

刻于公元153年。石碑保存在山东曲阜孔庙内。书刻的内容是一篇司徒、司空联名写的奏章,请求朝廷批准为孔庙设置品秩为“百石”官吏一员,管理孔庙的礼器等事务。这一请求最初是鲁国国相乙瑛提出来的,所以称为《乙瑛碑》。书写者是一位训练有素的书法家,他写的隶书,笔画的使转变化很多,有各种笔姿,全然依循隶书的规范,连细节也不苟草。

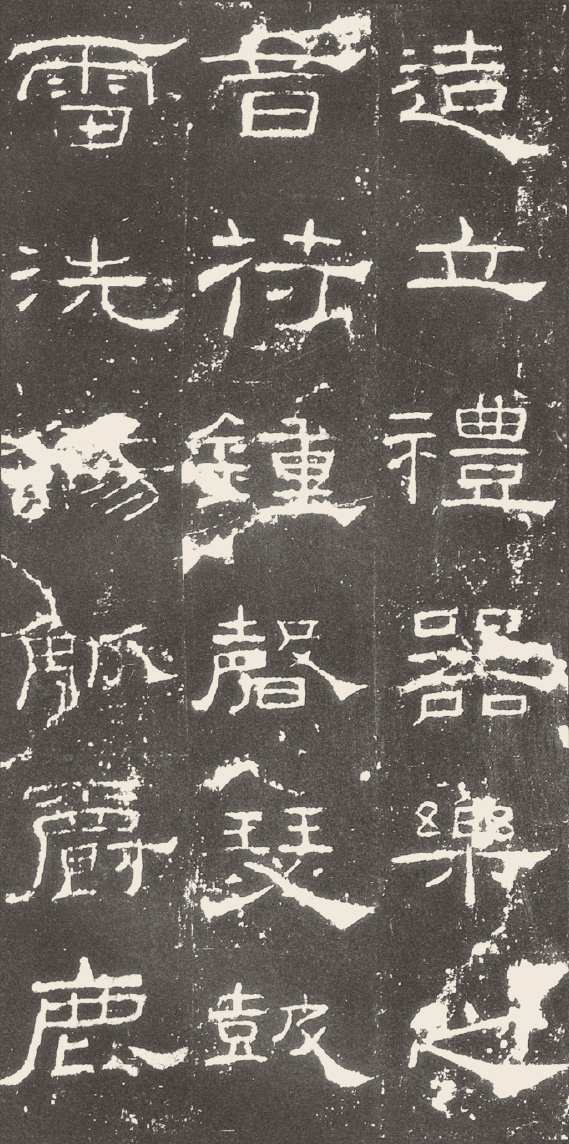

5·8 东汉隶书《礼器碑》

刻于公元156年。这一年9月,鲁国国相韩敕修葺孔庙,造立礼器,并且下令免除孔子的母亲、妻子两个家族后裔的差役。《礼器碑》是为这件事而刻立。

这通碑的书法水平极高。碑文的篇幅很长,分次完成。碑阳(正面)字迹整肃严谨,笔画劲挺,刚柔相济。碑阴和碑的两侧都刻满了捐资人名,书写时比较放松随意。所以,同是一个人的手笔,由于书写者的精力或状态有些差别,就有了精美、自然、纵逸的变化。

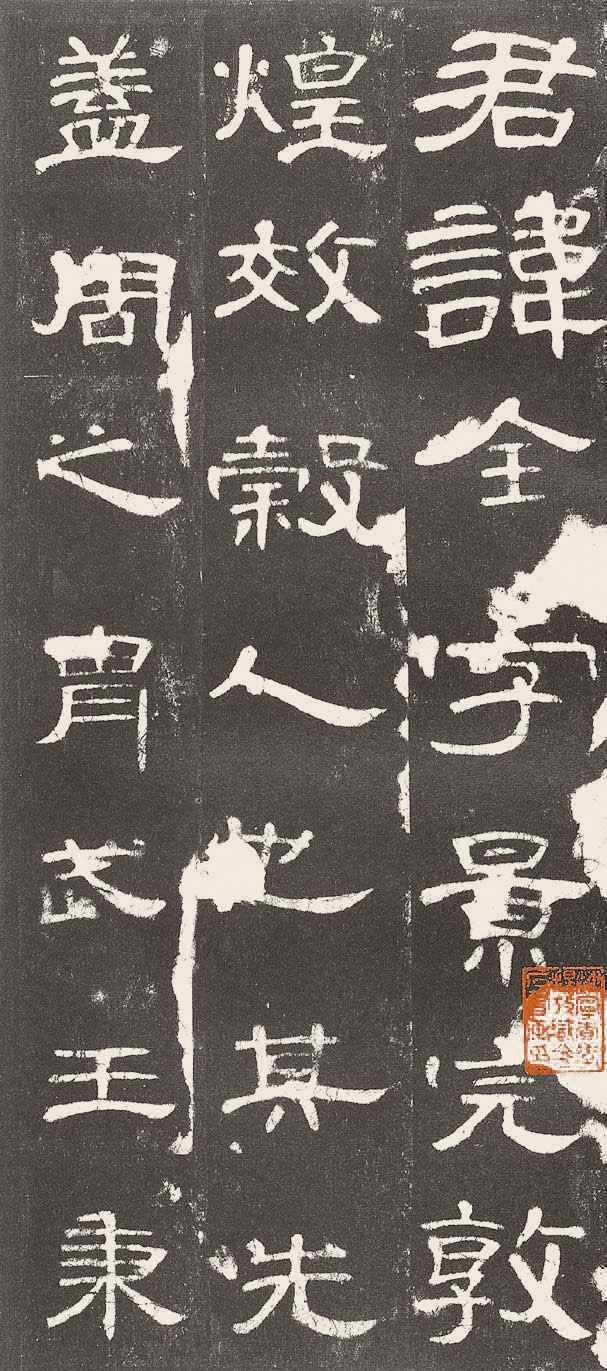

5·9 东汉隶书《曹全碑》

刻于公元185年,因记叙郃阳令曹全的功绩而得名。明朝时在陕西郃阳城外发现,现在陈列在陕西西安碑林博物馆。

《曹全碑》书法,既庄重,又典雅。书写者用笔很舒缓,笔画轻柔丰满,圆转的意味格外浓郁。它的字形偏于扁方,很稳重,但采用了上部紧下部疏的结构方式,竖笔又有向下垂直的势,在稳重中衬出了亭亭玉立的姿致。汉碑隶书中,《曹全碑》是柔美的极致之作,“书写”的笔意十足。因此,也有书法家称它是隶书中的“馆阁体”。

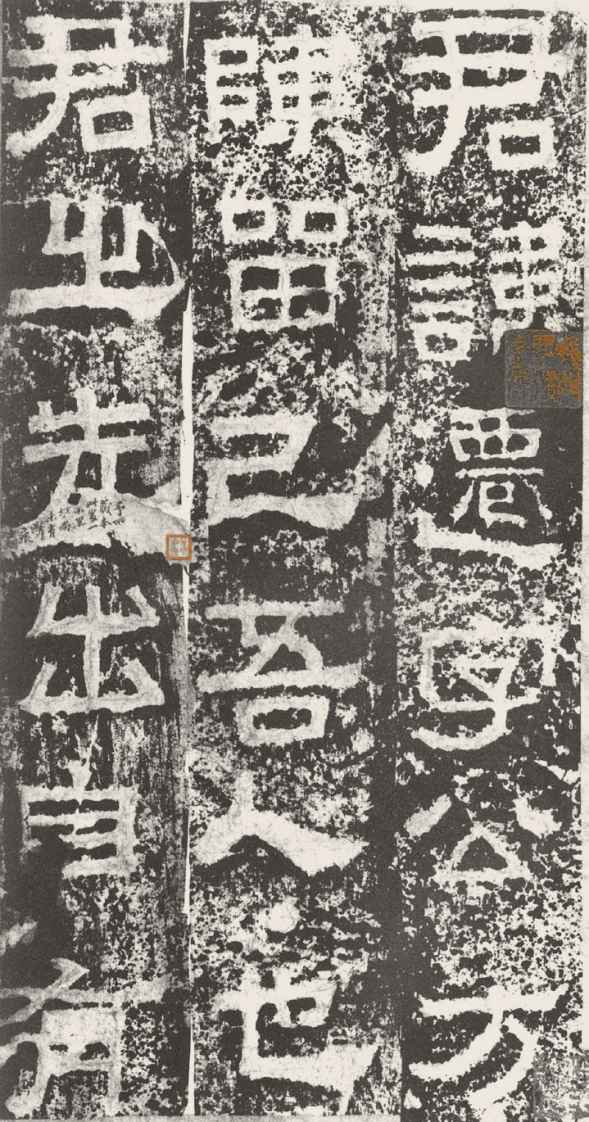

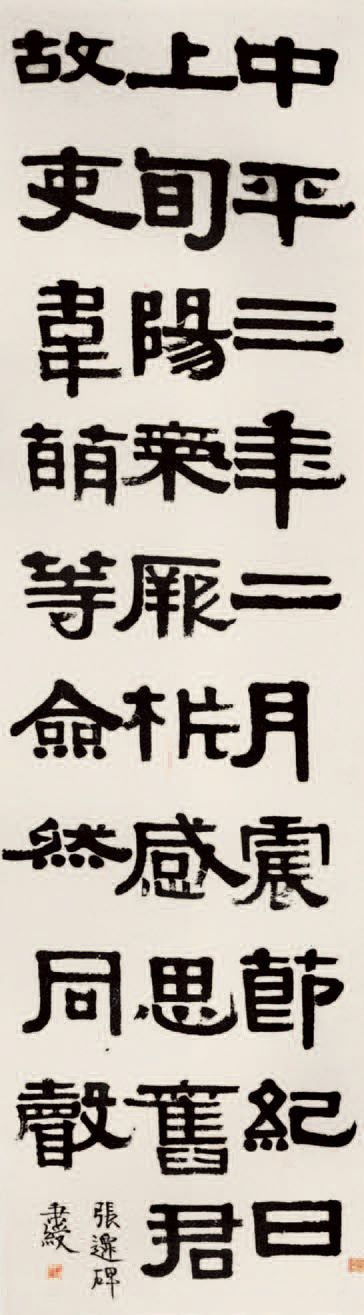

5·10 东汉隶书《张迁碑》

这块石碑是公元186年为颂扬荡阴令张迁而刻立,明朝时在山东东平县出土,现陈列在山东泰安岱庙里。《张迁碑》与《曹全碑》风格恰恰相反,笔画方折,形体方峻,字势方厚,“方”得十分醒目,有人干脆称它是“方笔”隶书。但是,我们可以看到,《张迁碑》横画的波势,撇和捺的翻飞,都是圆势,并不是彻头彻尾的方。

汉碑的章法都是整齐划一,俗称《三老碑》的《三老讳字忌日记》是个例外【图5·11】。严格说,称为刻石更合适。这块刻石,用阴刻的界线将碑面分作五栏,右侧上两栏分别记先辈的讳字和忌日,仿佛供奉的祖宗牌位;下两栏刻子女的名字,字形较大,形体方阔。左侧一窄条通栏,是题记。这种章法在汉碑中是仅见的一例,而且字形的大小前后有三变,笔画有翻挑之势,却没有明显的粗细变化,风格质朴。

5·11 东汉隶书《三老讳字忌日记》

东汉最早的碑刻之一,刻于公元52年。清朝咸丰二年(1852年)在浙江省余姚县客星山下出土,现在陈列在杭州西泠印社所在的小孤山。

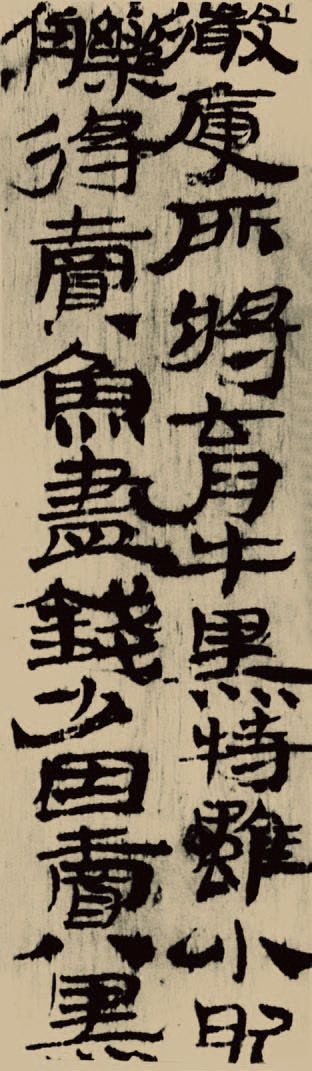

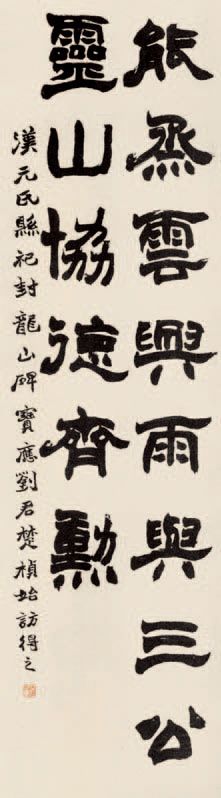

汉朝人也在野外的崖壁上刻字,字径大于汉碑,金石家称为“摩崖”。《开通褒斜道刻石》【图5·12】是东汉摩崖隶书最早的一品。这通摩崖隶书较为奇特,细长的笔画简直像石纹一样,在崖壁上若隐若现。乍看很难分辨。撇画、捺画没有翻挑,横画没有隶波,笔画形态劲直瘦硬,笔画轮廓也没有什么起伏、顿挫、粗细的变化,接近篆书的线条,故有“隶中之篆”的美誉。它的字态和章法也很特别。由于字形较大,线条单纯而且瘦直,字内的空间十分宽绰,结体有外实内虚的特点。而且,字挨着字、行靠着行,字形大小参差,行款长短不齐,章法显得格外茂密,风格朴茂雄浑。

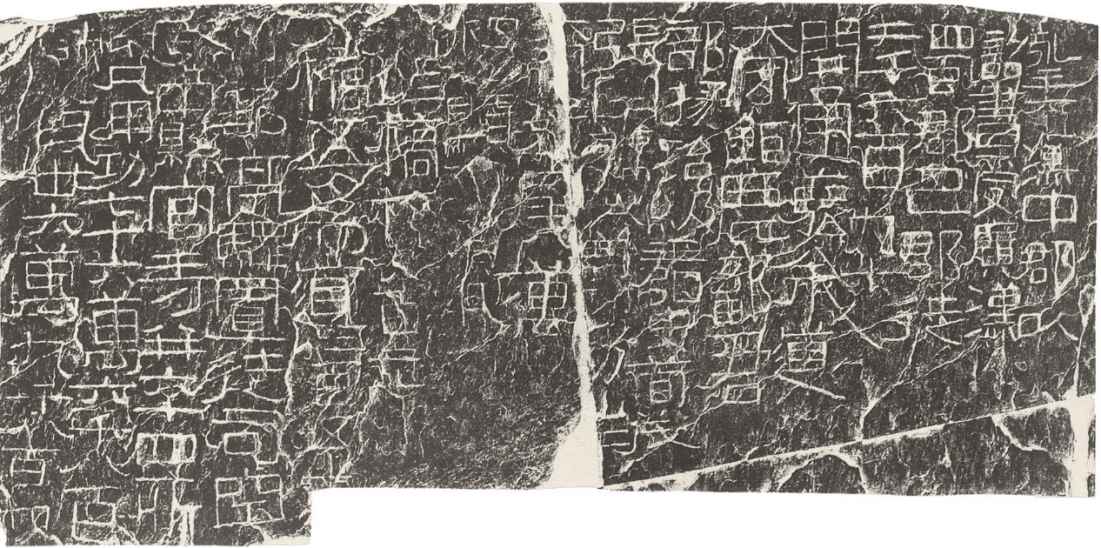

5·12 东汉隶书《开通褒斜道刻石》

俗称《大开通》,摩崖类大字隶书。公元63年刻于陕西褒城北面石门的山崖上,刻记地方官鄐君主持修路的事迹。现在都被凿下来,保存在陕西汉中市博物馆。大大的字形,直劲的笔画,显得笔道很细,又与石纹浑茫交错,有一种蒙感。字是参差不齐地布列,行距比字距小,显得茂密朴实。

释文:永平六年,汉中郡以诏书受广汉蜀郡徒二千六百九十人,开通褒余(斜)道,太守钜鹿鄐君,部掾冶级、王弘,史荀茂、张宇、韩岑等,兴功作。太守丞广汉杨显,将相用□始作桥格六百卅三、大桥五,为道二百五十八里,邮亭驿置徒司空,褒中县官寺并六十四所,凡用功七十六万六千八百余人,瓦卅六万九千八百四……

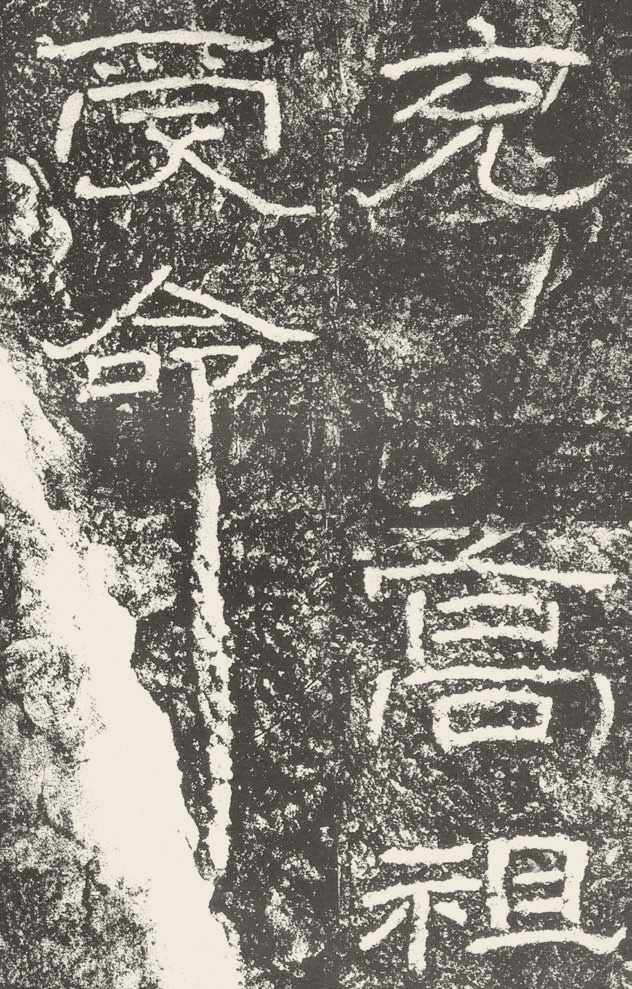

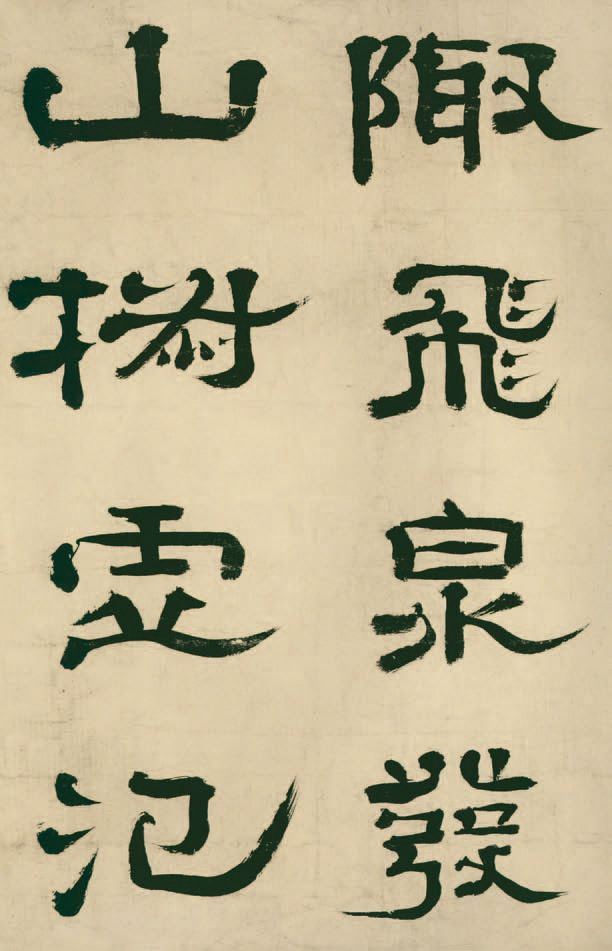

在《开通褒斜道刻石》附近,还有一铺更著名的大字摩崖隶书《石门颂》【图5·13】,却是笔画圆浑,即使波挑之笔,也不外露锋芒。笔势舒展灵动,笔画起伏多变,有一种飘逸的动感,被清朝书家喻为“隶书中的草书”。其中的“命”、“诵”、“年”等字的末笔作长垂状,这种写法在汉简中时常见到,但碑刻隶书中非常少见。

5·13 东汉隶书《石门颂》

刻于公元148年,内容是歌颂司隶校尉杨孟文开凿石门通道的事迹,文字的篇幅比《开通褒斜道刻石》长一些,而字形要小一些。现在也保存在陕西汉中市博物馆。

东汉最规范的隶书当属汉末《熹平石经》。刻立石经的初衷是为了学子“取正模范”,既要文字正确,也要书法楷正。出于“标准化”的考虑,笔画方厚以显庄重,结字均匀以示周正。虽然达到标准化的要求,但波挑之笔收束,了无书写的笔趣;又结字方正,方板无姿态。

汉代的隶书,经过近四百年的历程,以《熹平石经》为标志,走向程式化。但是,此后一千多年里,书家一直把《熹平石经》视为汉隶书法的正宗。曹魏《正始石经》(《三体石经》)中的隶书,也是仿效《熹平石经》,人们合称为“汉魏石经”。

四、东晋的“变态”隶书

曹魏的《上尊号奏》、《受禅表》、《孔羡碑》、《曹真残碑》【图5·14】、《范式碑》、《王基碑》,西晋《郛休碑》、《孙夫人碑》,笔画两端的形态写得方硬,特别是横画起笔处的顿按、撇画收笔处的翻挑,形态都是方锐的。这种形态是取法汉末《熹平石经》而来,元朝吾丘衍称之为“折刀头”(《学古编·二十五举》)。

|  |

5·14 三国魏隶书《曹真残碑》

东晋时期,楷书取代了隶书的正体字地位,隶书时代结束了。但是,朝廷立碑,达官贵人书刻碑志,还在沿袭汉魏、西晋的传统,仍然采用隶书。所以,南朝人把隶书称为“铭石书”。

现在见到的东晋隶书,除了东晋末年的《爨宝子碑》,几乎都是墓志。我们看到,20世纪60年代以来,南京(东晋都城建康)郊区相继出土的王羲之家族墓志,镇江出土的《刘剋墓志》,都是采用一种近乎楷化的“方笔隶书”,特点是笔画方厚,横平竖直,撇笔捺笔也方直化了,很像现在美术字中的“黑体字”。

《爨宝子碑》(405年)【图5·15】也属“方笔隶书”。此碑在云南曲靖,东晋的边陲之地,书刻年代晚于方笔墓志,但清朝乾隆年间已经出土,早了两百年,所以“先声夺人”。清末的一些碑学书家,格外推崇《爨宝子碑》稚拙朴茂的意趣,称之为“爨体”。

5·15 东晋隶书《爨宝子碑》

虽然《爨宝子碑》也是方笔隶书,却更多奇趣。书写者把“点”写成三角形,很刺眼。横笔、竖画,又方又厚,仿佛横卧竖立的条石,用以显示隶书的平正。撇笔和捺画有翻挑之势,多是圆曲的笔致,钩挑之笔画也是圆笔平挑,以此显示隶书的横张之势,也为方整的体态带来活泼的笔趣。书写者这样写隶书,并非有意造奇设险,只是不熟悉汉魏隶书,又要显示隶书的显著特征,认认真真写出了这种怪诞的隶书样式。

东晋这类方笔隶书,是汉晋隶书蜕变的一种特异形态。汉末《熹平石经》隶书因为楷范化已见方直的倾向。三国东吴《谷朗碑》(约272年),西晋《郛休碑》(270年),东晋《谢鲲墓志》(323年)、《张镇墓志》(325年),一路而下,日见方直化。及至东晋王羲之家族墓志隶书,完全方直化,笔画强直方硬,变为无翻挑的方板隶书。东晋末年的《爨宝子碑》,又是这类方直化隶书的一种变态。

五、唐隶

唐朝前期的几位帝王皆好书法,唐太宗以行书写碑,武则天以草书写碑,而唐玄宗李隆基好写隶书。唐玄宗的隶书,体态宽博,字势横逸;笔画丰腴,体格波法,无苟且之笔。他用隶书写的《石台孝经碑》(745年)【图5·16】,大字6厘米,小字2厘米,把一部书移写到四块巨碑上,成为唐朝碑刻隶书的长篇巨制。玄宗还写过隶书《纪泰山铭》,镌刻在岱顶崖壁上,每字近20厘米,气势恢宏。此前的初唐隶书,是瘦硬一路,自玄宗以后,唐人隶书为之一变,转尚肥腴。史惟则的隶书效仿玄宗,也是肥厚状,却是肥俗一路。梁昇卿笔力遒劲,体式严整,笔画居肥瘦之间,波磔却是盛唐新法。

5·16 唐玄宗李隆基隶书《石台孝经碑》

唐玄宗执政以后,涌现出一批擅长隶书的书家,著名者有徐浩【图5·17】、韩择木、梁昇卿、史惟则、蔡有邻、李潮。因为唐朝书家的热衷,隶书在唐朝中期辉煌了将近百年,出现了隶书中兴的局面。宋朝书家将唐朝隶书称为“唐八分”,明朝人将唐朝隶书称为“唐隶”。唐隶不及汉隶古朴,却有传承隶法之功。古代书家难见汉碑隶书,唐隶也成了他们学习隶书的范本。

5·17 唐朝徐浩隶书《嵩阳观记》

六、清朝:隶书书法的复兴

隋唐以来,书家隶书以“汉魏石经”为正宗。但一般书家很难见到石经拓本,即使能够见到一些汉碑,书家间实际传承的隶法却非汉人笔法。如此代代相因,学汉碑只是理想,学唐碑以求隶法就像是照猫画虎。因此,宋元明时期的隶书乏善可陈。我们看到,大书家米芾、赵孟頫、文徵明的隶书,或者笔画肥厚软滑,或者用笔杂入楷法生硬强直。结体往往取纵势,不能整饬。总之,缺乏汉隶特有的凝重古朴意态。

到了清朝,随着金石考据之学的兴起,学者书家四处访求汉碑,摹拓汉碑,互相赠送或交换汉碑拓本,书家直接取法汉碑隶书,互相观摩砥砺,终于出现了隶书复兴的局面。

(一)师法汉碑的清朝隶书复兴之路

清初,画家王时敏、八大山人、石涛,官员王铎,遗民傅山,学者朱彝尊,一介布衣的郑簠,都有隶书墨迹传世。清初书家作隶书,如晚明一样,大抵遵从吾丘衍“挑拨平硬如折刀头,方是汉隶”的训诫(薛龙春《郑簠研究》第3页)。

清初的半个多世纪里,研习汉碑渐成风气。一些书家以临习汉碑成名,也使一些汉碑广为人知。时人杨宾(1650—1720)说:“近时学隶者,皆有风气。如顾云美(苓)学《夏承碑》,则《夏承碑》行。郑谷口(簠)学《郭有道碑》,则《郭碑》行。今朱编修竹垞(彝尊)学《曹景完》(《曹全碑》),而《曹碑》又行矣。”(跋《曹全碑并阴》)

当时所见汉碑,率是斑驳之迹,锋铩隐没,笔势不全,笔法难寻,唯有明朝万历年间陕西出土的《曹全碑》字口清晰,宛如新刻。因而《曹全碑》成为清初书家探求汉隶古法的佳品。朱彝尊写隶书谨守《曹全》之法,秀美生动,世人易知。郑簠隶书也得益《曹全》,用笔加以遒劲,稍有变异。

由黑底白字石花斑驳的汉碑拓本,寻其本来笔迹,探求笔法笔势,把握结字态势,都是清初书家亟待解决的问题,需要时间积累书写的经验。因此,以汉碑寻求真正古法,还处在摸索阶段。但是,书家的隶书已经走上直接取法汉碑的正途。

百年后的乾嘉时期,访碑拓碑活动持续未衰,收藏汉碑拓本蔚然成风,金石著作与日俱增,书家所见汉代碑刻数量日见其多。以王昶嘉庆十年完成的《金石萃编》为例,收录的汉代碑版刻石合有60余种,其中汉碑、汉摩崖就有40余种。这些汉代碑刻拓本的传播,为文人学者、书家画家取法汉碑提供了丰富的资源,扩大了研习隶书古法的视野。他们吸取清初隶书家的经验教训,直追汉法,各取一碑,即能自成一家。

乾嘉之际的书家探得汉隶古法,隶书盛行于世,形成隶书复兴的局面。他们用隶书题匾额、写对联,写条屏,写中堂,都是大字隶书,风格纷呈,形态各异。既然他们效法汉碑,而且字形大于汉碑,他们隶书也有一致之处:用笔,主张万毫齐力;笔画,朴质浑厚;结构,整肃中见奇纵。

乾嘉以后的隶书家,延续前辈探索得来的汉隶古法,传承不衰。

(二)清朝隶书家

清朝的书法史,隶书是一道亮丽的风景线。清初的隶书,因为晚明书风的影响,要么是笔画能厚而笔力不遒,要么是字体平正却结构松散。唯有郑簠专事隶书,超出时流。其乾隆以来,隶书水准蒸蒸日上,名家辈出,各呈风采。金农、陈鸿寿标新立异,形态怪异。邓石如隶书,用笔铺毫,字法略参篆法,结体紧密,貌丰骨劲。

1.郑簠:清朝隶书复兴的开拓者

郑簠(1622—1693)字汝器,号谷口,南京人。他秉承家业,行医为生,而以书法交结海内名士。据薛龙春的考察,郑簠的朋友主要集中在江浙鲁皖四个地区,著名者有周亮工、朱彝尊、曹寅、孔尚任、施闰章(《郑簠研究》第59~106页)。郑簠早年习隶书,取法晚明书画家宋珏(1576—1632),后转师汉碑,专心研习达30年。

55岁那一年,郑簠北游京师,一路访汉碑,拓汉碑,临汉碑,直接从汉隶中探索隶书的笔法和结字法。最初取法《曹全碑》,临摹的汉碑还有《礼器》、《娄寿》、《乙瑛》、《鲁峻》、《郭有道》、《熹平石经》等碑,不下20种(薛龙春《郑簠研究》第124页),涉猎之广,用力之勤,当时名家无人出其右。

郑簠作隶书,笔管在手“如控千钧弩”,下笔逆入,铺毫行笔而提按自如。他善于把结构的平稳紧敛和笔画的波挑飞扬结合在一起【图5·18】,可谓“沉着而兼飞舞”。作为清人隶书的一种面貌,与明人隶书大不一样了。

5·18 清朝郑簠隶书《谢灵运石室山诗》

清初,郑簠的隶书蜚声海内,受到南北文人书家的一致推崇,所谓“八分健手天下知,片纸尺璧传京师”(施闰章《酒间赠郑谷口》)。但是,郑簠用笔跳荡,而且着意翻飞波挑,尤其是写长横、长撇、捺笔,提按的幅度较大,笔画中段细弱,不能平实。因此,汉隶古法深入人心的乾嘉以来,郑簠的隶书屡屡遭到批评,翁方纲有诗道:“迩来傅山郑簠辈,有意脱化乃偏枯”(《桂未谷指头八分书歌》);王澍谓为“描头画角”(《竹云题跋》);钱泳说是“妄自挑趯(tì)”(《履园丛话·书学》)。

郑簠的隶书确实有习气,与乾嘉时期的隶书家相比,字画不能浑穆。但是,把他的隶书置于清朝隶书发展过程中来看,称他是清朝隶书复兴之路的开拓者,应该当之无愧。

2.金农:吻合汉朝美术体的“漆书”

金农(1687—1763)字寿门、司农,号冬心先生、稽留山民、曲江外史等,钱塘(今浙江杭州)人,布衣终身。他兼擅诗文书画,晚年寓居扬州,鬻书卖画自给。

他的隶书有两种风格,早年是仿典型的汉隶,笔画方厚,形体敦实而略为横斜,字形偏方,以朴厚见长。金农晚年“变法”,用扁笔作隶书,横画方直粗厚如叠石,竖画细劲如悬针。形体纵长,结体茂密,又用渴墨,字画更显凝重。此种隶书样式,人称“漆书”【图5·19】。当时,这是一种怪异奇特的隶书样式,惊世骇俗。

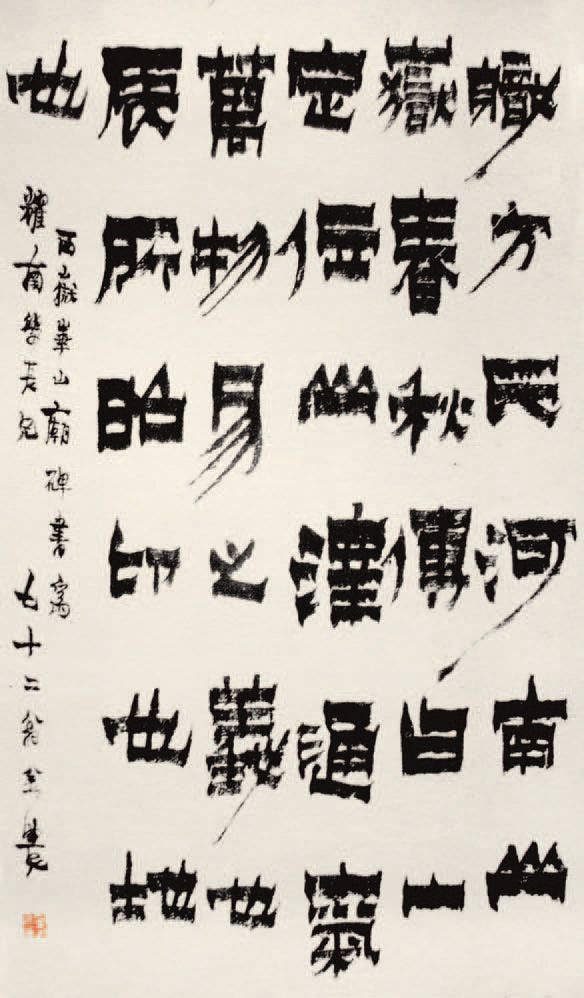

5·19 清朝金农“漆书”《节临西岳华山庙碑》

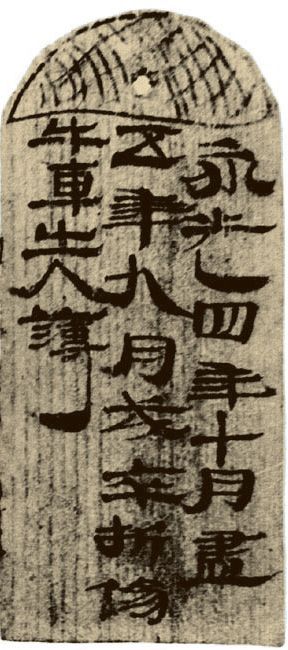

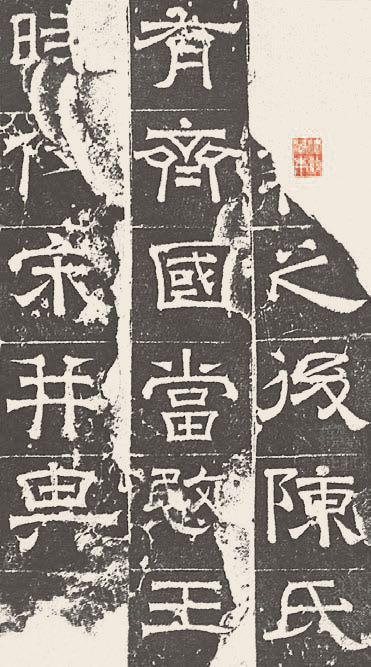

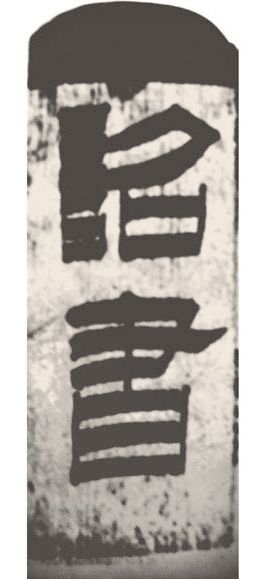

20世纪出土了大量汉代简牍,其中有一件签牌,上面写有隶书“诏书”二字【图5·20】,这种美术化的隶书,也是横粗竖细。唯有撇笔写得粗,与金农的“漆书”稍异。金农当年万万没有想到,自以为匠心独运的“漆书”,竟然与千年之前汉朝人书写的隶书相似。

5·20 汉代“诏书”签牌

(三)伊秉绶:简静的高古

伊秉绶(1754—1815)字祖似,号墨卿。福建汀洲人,人称“伊汀洲”。乾隆年间进士,曾任扬州知府。他写隶书着意突出“横平竖直”,用笔吸收了篆籀的笔意,平实简练,很少提按顿挫,笔力内含,笔画形态凝重浑厚。伊秉绶处理横列的“点”别有匠心,如“然”之四点,所占的空间很小,都是紧密排列,聚在一起,与字的线状笔画造成一种“零”与“整”、“密”与“疏”的对比。结构字形是因字而异,有长有扁,却四周撑满,有一种茂密的体积感。伊秉绶的隶书简朴大方,气势壮阔,却带有装饰性【图5·21】。

5·21 清朝伊秉绶隶书《节临张迁碑》

我们看到,伊秉绶的行书笔道细利,笔锋罄露,与他的隶书笔画形成强烈的反差。由这个对比,或许可以察知他对隶书书法的理解。

(四)陈鸿寿:隶书别才

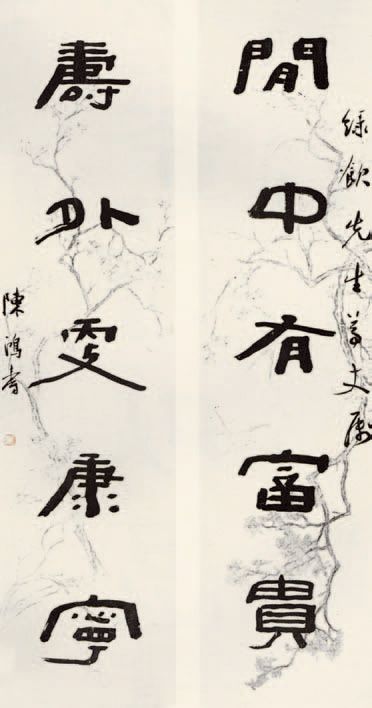

陈鸿寿(1768—1822)字曼生,钱塘(今浙江杭州)人。曾任溧阳知县。他是一位多才多艺的艺术家,诗文、书画、篆刻,样样擅长。而且善制紫砂壶,造型奇特,人称“曼生壶”。

他写隶书,用笔简率,亦少隶波,其精心之处在于制造姿态【图5·22】。隶书中本来应该写得平直的笔画,他有意写得倾斜;古人写得方整的形态,他要写成圆形。清朝的书法家,几乎没有人像他这样写隶书。陈鸿寿主张:“诗文书画,不必十分到家,乃见天趣。”大概为了表现天趣,他才这样写隶书吧。

5·22 清朝陈鸿寿隶书《五言联》

(五)邓石如:一代宗师是布衣

乾嘉时代的邓石如(1743—1805),安徽怀宁人,本名琰,字石如,避嘉庆帝讳,遂以字行,后更字顽伯,号完白山人。

邓石如青年时代,好治印,而不通篆法。在安徽寿州鬻印,遇见主持寿春书院的梁巘,介绍他到南京金石收藏家梅镠家里,饱览秦汉以来金石善本,苦学篆隶八年,是他书法人生的转折点。书法大成之后,邓石如游历名山,鬻书刻印为生。在歙县时,寓居荒寺,售字贾肆,逢翰林编修张惠言在歙县,见其书,大为赏识,后荐之于户部尚书曹文埴。乾隆五十五年(1790年),曹文埴引邓石如至京师,刘墉见邓石如书作,叹服。经曹文埴推荐,晚年的邓石如来到武昌,在毕沅两湖总督府做了三年幕宾。其间,包世臣拜邓石如为师。

工篆刻,书兼四体,这是邓石如艺术的“综合实力”。实际上,邓石如是以篆书、隶书著称,文人官员也是叹服他的“篆分”。书论家包世臣是邓石如的入室弟子,他在《艺舟双楫·国朝书品》中把邓石如的篆、隶列为“神品”。

邓石如写隶书,铺毫行笔,运笔爽利,笔力遒劲;笔画圆厚中实,撇笔的翻挑,沉厚有力;横画与捺笔的波势是压笔平出,既能字势横张,又能字势平稳。结字有借让、向背、疏密、长短的变化,而又茂密严整,让人看不出造奇设险、精心安排的痕迹【图5·23】。所以,他的隶书不像桂馥那样一味的厚实平正,也不像巴慰祖那样流丽雅致,而以朴茂自成一格。

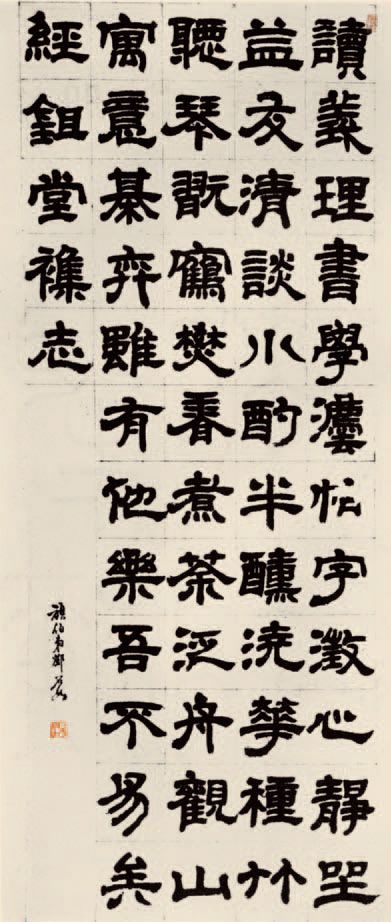

5·23 清朝邓石如隶书《经鉏堂杂志轴》

邓石如去世后,包世臣将邓石如的书诀公之于众:“字画疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”而且极力宣传邓石如“(笔画)中截无不圆满遒丽”的笔法。这两条,后来的书家作篆隶,奉为圭臬。包世臣有不少弟子,人称“包派”,都以邓石如为宗师,邓石如书法如日中天。晚清书画家赵之谦师法邓氏隶书而有所发展,他用笔流畅活泼,起伏跌宕,结字奇肆变化,更显姿态【图5·24】。

5·24 清朝赵之谦隶书《古人句四条屏》之一

在民间鬻书的邓石如,书名盛传天下,得益四位“贵人相助”:梁巘为他指点迷津,张惠言识其才能,曹文埴携其至京师,包世臣著书宣扬其艺。其中三位是皖籍,梁巘亳州人,曹文埴歙县人,包世臣泾县人。

清朝书家好写隶书,此种风尚始终不衰。他们取法汉碑隶书,各具面目,隶书成就可以比肩唐朝。