第六章 草书

一、草书的书法特征

草书省并笔画,结构极其简略,简到汉字结构的极限。比如“耳”字,写成转了两个弯的曲线;“彳”、“亻”、“言”、“灬”之类的偏旁,都是一笔带过。晋以来的书写,通行楷、行、草书,唐人比喻:“真书如立(站立),行书如行(行走),草书如走(跑)。”(张怀瓘《六体书论》)

西汉就有草书,人们不断随手删繁就简,东汉已经形成固定的草法。因为笔画简略,而且连属,一些偏旁、字形非常相似,容易混淆讹误,所以写草书首先要学习草法。草法既是书写规则,也是草书的结构。

书体意义上的草书,先后形成章草、今草、狂草三种体式。

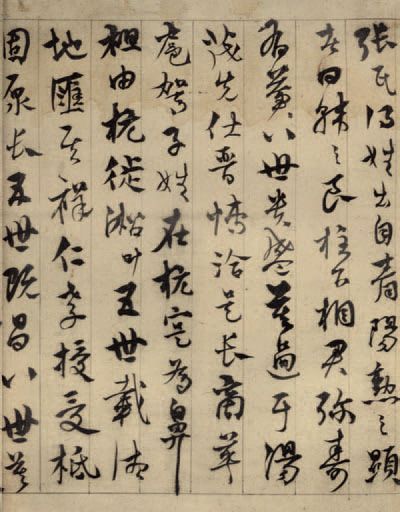

汉朝的草体,“钩锁连环”的连绵笔势限于一字之内,收笔带有隶书的波脚,字字独立,后世称为章草。汉朝尚无“章草”这个名称,晋朝有了更为简便的今草之后,书家才将汉朝相传的旧体草书称为章草,以示区别。“汉代旧草体之得章名,应是由于它的条理和法则的性质很强”(启功《古代字体论稿》第34页)。三国两晋时期,书家皆由章草学习草法。章草是草书的古体,草法较为严格,笔法分明,一直是书家习写草书的门径。

今草的草法比章草简易,笔势连绵纵引。字与字之间,牵连映带,写来更为快捷。今草确立的显著标志是东晋王羲之的草书。他的草书常常一笔连写两三个字。此种笔势“纵引”的草法,扩展了草书的笔势之美,也造成一种“字群结构”,笔画和形体的变化更加丰富。今草婉转流利,但书写难度大于章草,既要顺乎自然地随势赋形,亦须从意制宜地随势应变。

狂草发挥了今草的纵引之势,运笔速度更为迅捷,笔势奔放不羁,甚至一笔一行,笔画纠结盘绕,姿态奇异,变化莫测。现在说到狂草书家,以唐朝张旭、怀素最为著名。唐朝的狂草渊源南朝的“一笔草书”。据文献记载,梁朝东宫学士孔敬通能写“一笔草书,一行一断,婉约流利,特出天性,顷来莫有继者”(庾元威《论书》)。南朝人发挥连绵的“一笔”之技,又有了“一笔篆”、“一笔隶”、“一笔飞白书”。南朝“一笔草书”失传,只能知道“婉约流利”,不如唐朝狂草恣肆。

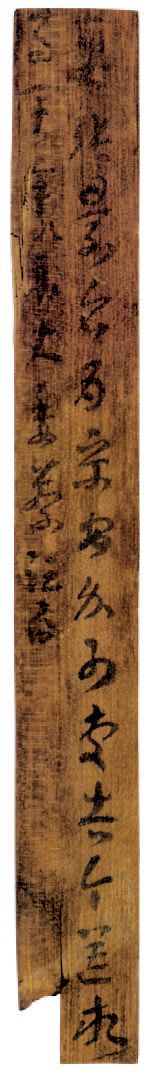

二、汉朝草书

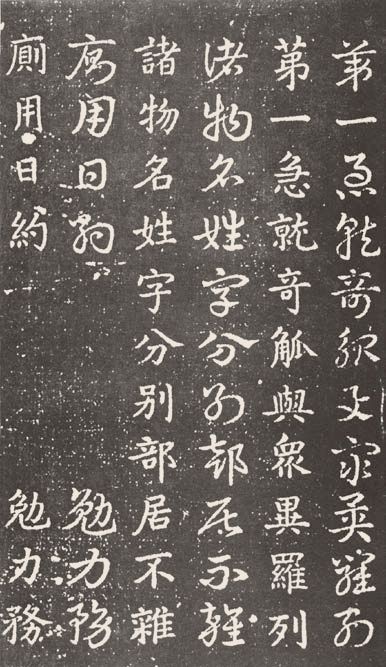

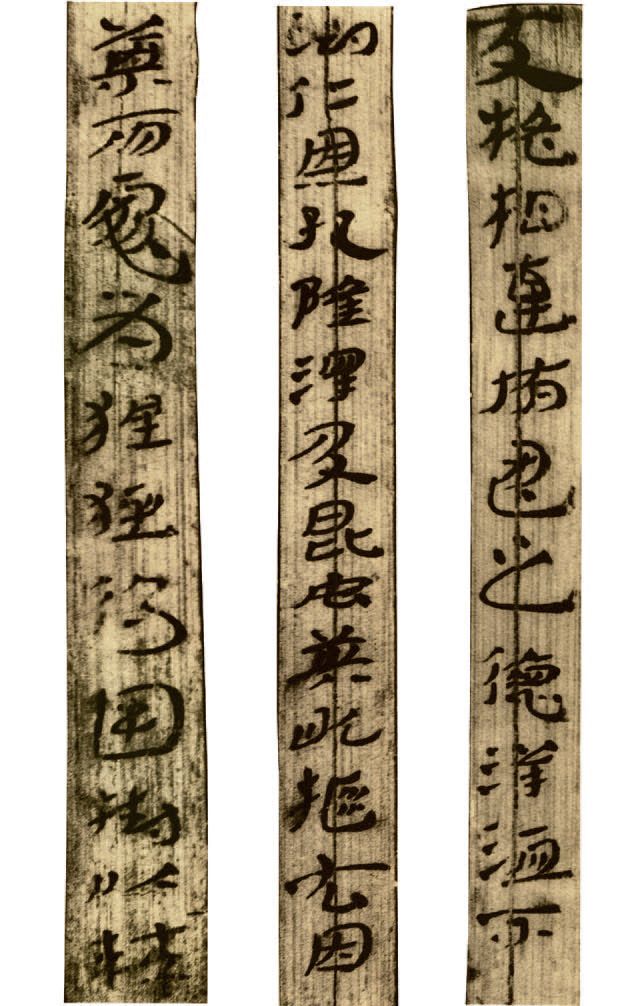

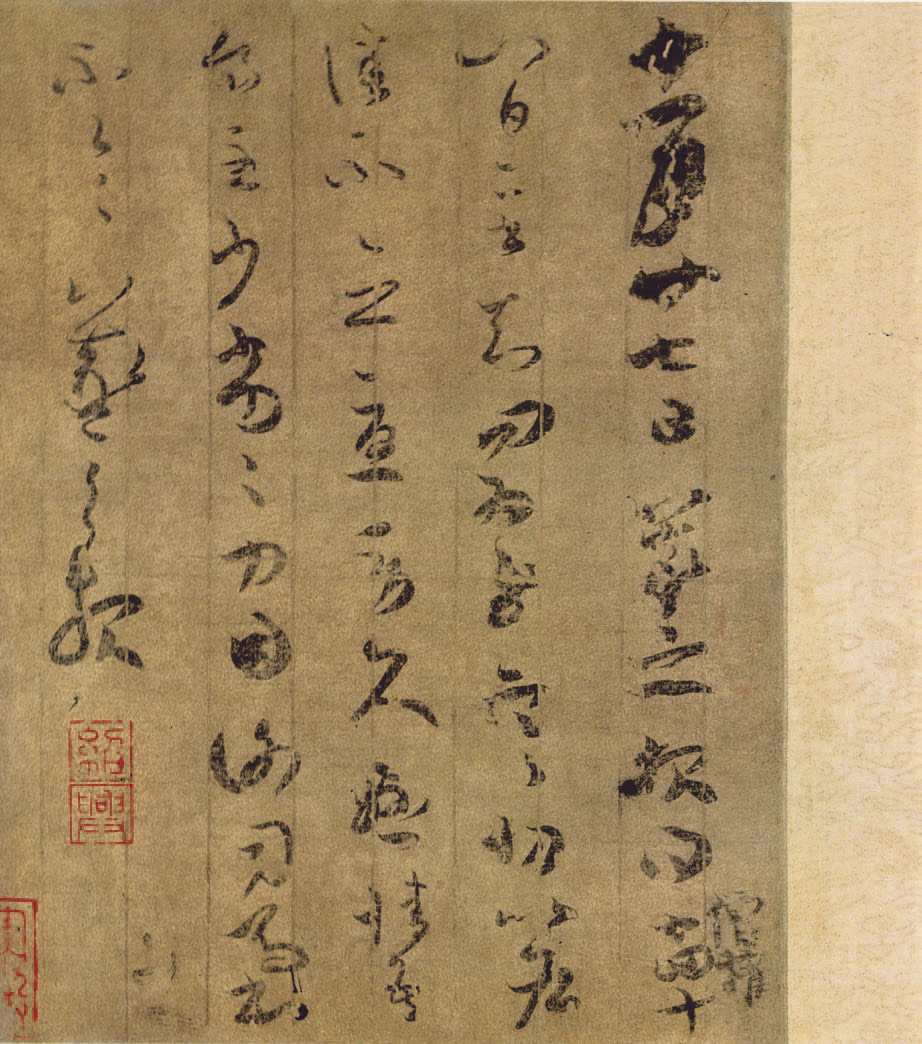

说到汉朝的草书,不能不提到《急就篇》,传说是西汉元帝时代(前48—前33)的史游所作。我们现在见到的章草《急就篇》【图6·1】,经过千年的展转传摹,恐怕已失原貌。20世纪90年代江苏东海县发掘了一座西汉后期古墓,出土了草书《神乌傅(赋)》【图6·2】,书写年代与史游相近,也许《神乌傅(赋)》的体式近乎《急就篇》草书的最初面貌。

6·1 三国吴皇象本章草《急就篇》

6·2 西汉后期草书《神乌傅(赋)》

1993年江苏东海县尹湾西汉墓出土。抄写一篇文学作品,全篇640余字,写在19枚竹简上,每简长22.5~23厘米,宽0.8~1厘米。

这是当时比较正规的草书,以曲笔为主,笔画粗厚,还有显著的波挑;字形横扁,大小相当。许多偏旁部件的写法尚未统一:“灬”部,有的写作一横,有的写成一点或二点,有的仍然写为四点;“辶”旁,有的先写一短撇,再写一卧横,有的把两笔连为一笔完成,像“∟”形;“心”部,有写为一横者,有写为弯钩中间加一点者,有写为弯钩左右一边一点者,还有写作四点者。“亻”“彳”“氵”等偏旁,尚未简省为一笔。

汉晋时期,草书是俗写体,用于起草文书,写簿籍,写信件。由《神乌傅(赋)》知道,草书还可用来抄写文章。汉简上,官员写在文书上的批答,也用草书。简单的批复仅在公文末尾用草书写个“诺”字,叫“画诺”。唐宋用草书签名的“花押”之类,就是由“画诺”衍生而来。刻入印章的“花押”称为“押印”,是宋元盛行的一种印章形式。

草书最初是书吏阶层使用的书体。东汉前期,宗室王刘睦、齐国国相杜度也擅长草书。东汉的明帝、章帝都是草书爱好者。据说汉章帝为了看到杜度的草书,特许他用草书写奏章。“上有所好,下必甚焉”,草书在东汉中后期兴盛起来,出现了书法史上第一个草书热潮。当时张芝以草书著称于世,影响很大,人称“草圣”。

张芝学草书非常刻苦,临池学书,日久天长,池水尽黑;家里贮藏的布帛,张芝用来写字,而后再染色做衣裳。张芝精研草法的工夫无人可比,“下笔必为楷则”,南朝书家称他“工夫第一”(庾肩吾《书品》)。张芝自称“匆匆不暇草书”,意思是仓促匆忙的时候不写草书。当时西北地区的草书之风极盛,士人追慕张芝的草书“过于希颜(回)、孔(子)”。他们迷恋草书,到了“夕惕不息,仄不暇食”的地步。他们天天写,一支毛笔用不到十天就坏了,一个月要磨掉几碇墨丸。朋友聚会也研讨草书,地上写,墙上写,写得臂穿皮刮,写得指爪摧折,如痴如醉。

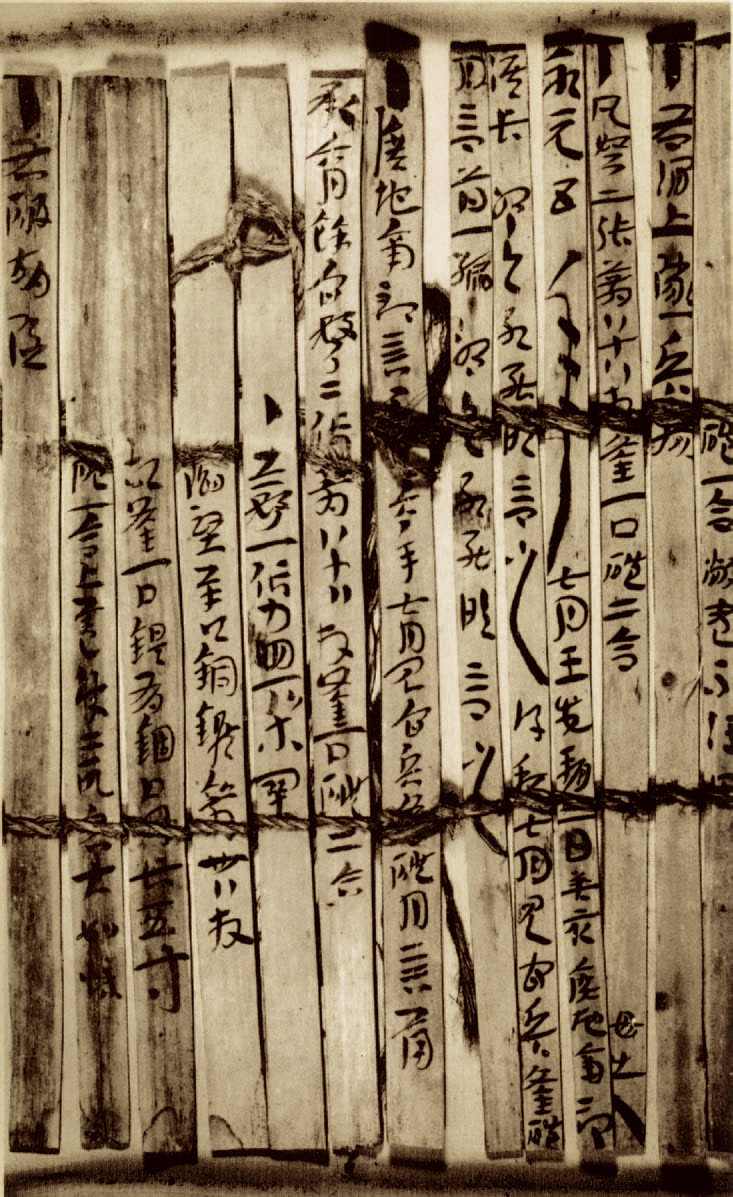

自西汉以来,随着草书的流行和传播,书家不断加工整理,简略的草书逐渐走向规范。估计西汉的《急就篇》就是为规范草书而作。西汉草书《神乌傅(赋)》中,还夹杂大量的隶书写法,草法尚未完全固定。约写于新莽时期的草书《殄灭简》【图6·3】,草法比《神乌傅(赋)》简省,但仍有隶意。写于东汉中期的《永元兵器册》【图6·4】,草书笔势纵放,结构更加简约。写于灵帝时代的《某日刑案事目》木牍,背面的大字草书批答【图6·5】,以及《蔡沄书信》木牍背面的小字草书【图6·6】,某些笔画结构接近王羲之的今草。

6·3 新莽章草《殄灭简》

敦煌出土的《殄灭简》大约写于新莽时期。这枚木简长22厘米,宽1.5厘米。草书1行18字:“可以殄灭诸反国,立大功。公辅之位,君之当有。”

草书笔画遒劲,“可”、“反”、“国”、“功”四字中圆曲的长笔画,既有张力,亦有飞移之势。“滅”字的“氵”旁,写为点和竖挑两笔,比《神乌傅(赋)》中同类偏旁草化。但是字势横张,笔画翻挑,犹有浓郁的隶意。

6·4 东汉中期草书《永元兵器册》

写于东汉和帝时代,是一件少见的写有明确纪年的长篇草书墨迹,而且编连成“册”。凡78简(有两简无字),每简长22厘米,宽1厘米。书写者娴熟草法,运笔迅捷,笔势流便,笔画或粗或细,字形有大有小,生动自然。此册编简中含有五件文书,按格式,皆以“永元某年”开头,以“敢言之”结尾,为了在视觉上突出文书首尾的段落,“年”、“之”两字写得很大,非常率意。编简中有两个写于简首的“今”字,末笔纵引而下,与“年”、“之”两字的夸张手法一致。

6·5 东汉后期草书《某日刑案事目》木牍(背面)

2004年长沙市东牌楼古井出土,写于东汉灵帝时代。木牍长20厘米,宽3.1厘米。背面的“欲见金曹米史令来”9字,是官吏用草书写的批文。

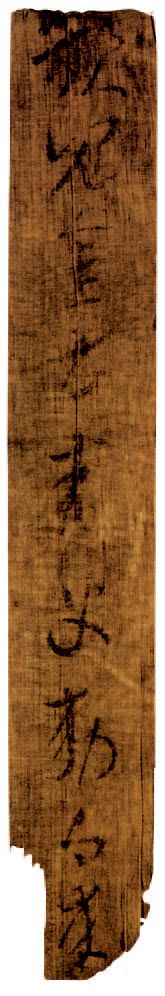

6·6 东汉后期草书《蔡沄书信》木牍(背面)

2004年长沙市东牌楼古井出土,写于东汉灵帝时代。木牍长23.1厘米,宽2.8厘米。背面草书2行是尺牍文书。

人们使用草书,本是为了赴急救速的便捷。“易而速”是草书的实用功能,也是草书得以迅速流传的优势。“草法”完备之后,制约了书写的任意性,草书不再是“临时(事)从宜”的潦草字。东汉后期,人们刻意摹学张芝的草书,既有求好之心,又要记住草书规则,还要像张芝那样精巧,因此,草书不再是“易为易知”的书写体式了。

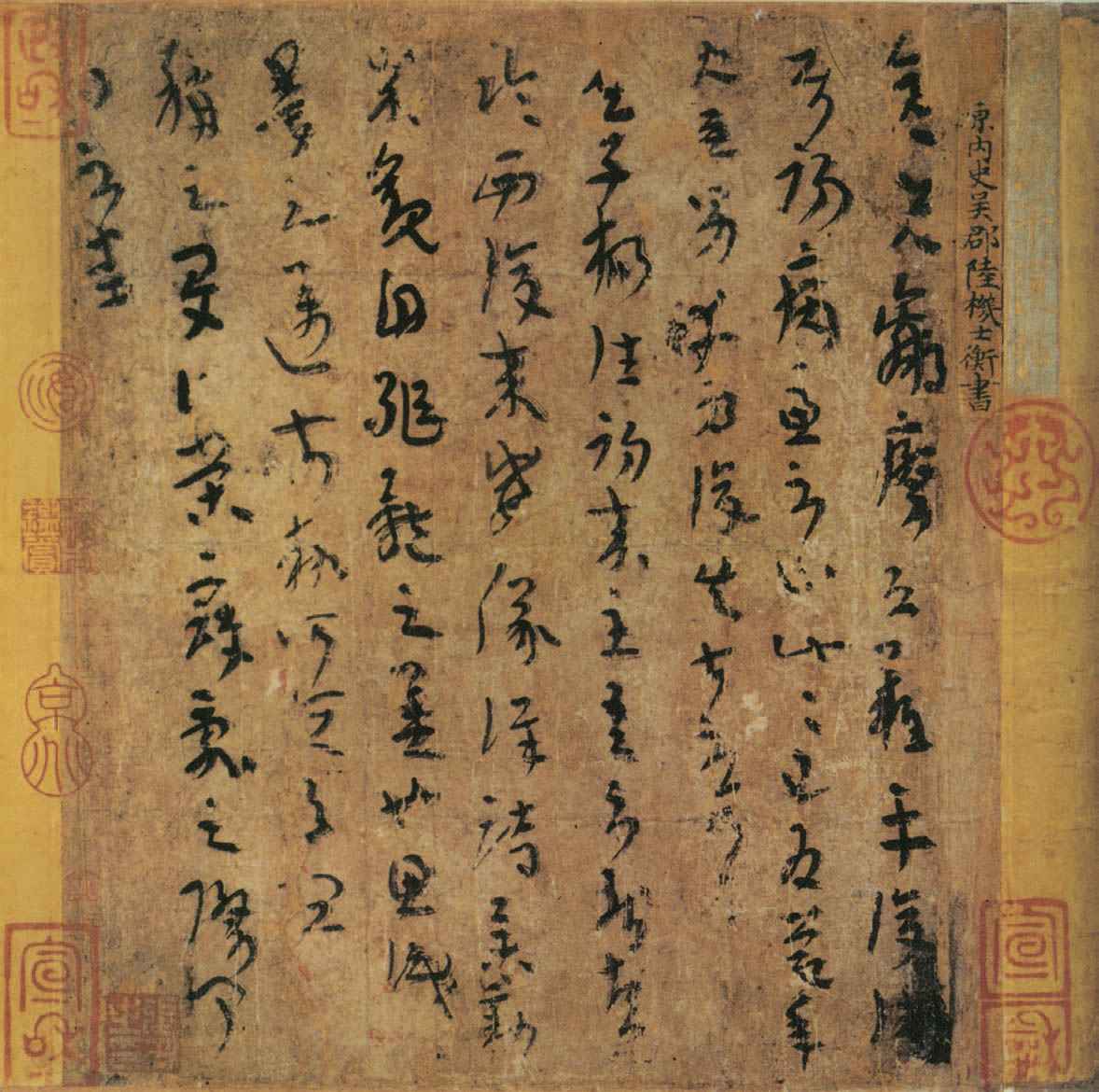

三、天下第一帖:陆机《平复帖》

陆机(士衡,261—303)是吴郡人,三国时期吴国大将军陆逊之孙,著名文学家。吴亡国后的第九年,陆机与弟陆云到西晋首都洛阳谋求仕进,当时文坛领袖张华非常赏识陆氏兄弟的文才,说二陆入洛是“利获二俊”。西晋后期“八王之乱”时,陆机投靠成都王司马颖,任河北大都督,兵败被杀。

陆机的《平复帖》【图6·7】是迄今所见最早的一件名人墨迹,人称“天下第一帖”。这件尺牍写在方幅麻纸上,率意走笔,草法简略。由笔画形态可以知道,所用的那支毛笔是劲健的硬毫,笔锋已颓秃,但写出的点画硬朗,锋棱依然可见。帖中纵向的笔画,大多呈现向左背右的弧状,开张而无波挑,笔势奇古,非晋人不能作此态势。结体有向左倾侧的动势,字态呈现覆斗形,斜而能稳,平添一些奇险的意态。

6·7 西晋陆机章草《平复帖》

此帖9行86字(含残损5字),写在纵23.8厘米,横25厘米的麻纸上。墨色微绿,估计是用松烟墨书写。现藏故宫博物院。

释文:彦先羸瘵,恐难平复。往属初病,虑不止此,此已为庆。承使唯男,幸为复失前忧耳。吴子杨往初来主,吾不能尽。临西复来,威仪详跱,举动成观,自躯体之美也。思识□量之迈前,执(势)所恒有,宜□称之。夏伯荣寇乱之际,闻问不悉。

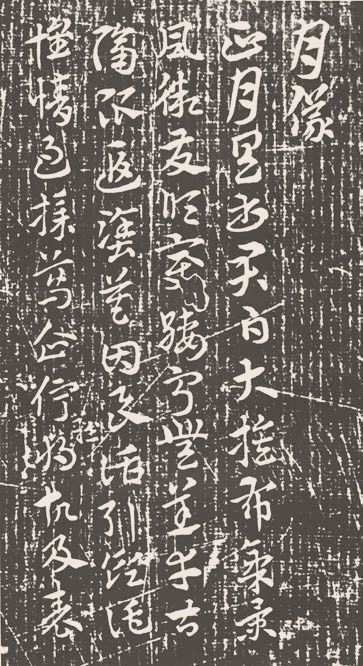

《平复帖》的草体,北宋书家目为“章草”,但不像汉简草书那样结字平正,也不如西晋索靖《月仪帖》【图6·8】章草那样规范,称得上古朴,而非古雅。清朝书学家杨守敬评价:“无一笔姿媚气,亦无一笔粗犷气。”(《评帖记·平复帖》)《平复帖》写得潦草简率,后世书家难以释读,由此也带来一些神秘感。

6·8 西晋索靖章草《月仪帖》

陆机的书迹,南朝人视为“吴士书”,这是由地域书风论其书法,暗示他的字还保留着江南的旧法。三国时期,北方洛阳的书法风尚趋新,而南方吴国的书法沿袭东汉的风尚,比较保守。西晋灭吴之后,洛阳的新书风才传到江南,吴士纷纷效法北方风尚。陆机29岁入洛,那时卫瓘、索靖的草书名望已声高如云,而陆机入洛后极力攀附朝中显贵以求功名,势必要趋同洛阳的时调,也许受到洛下草书风气的熏染。《平复帖》不是“法书”,陆机也不是书家,但此帖是罕见的晋人草书墨迹,因而弥足珍贵。

四、王羲之的“今草”

王羲之(逸少,303—361)出身东晋第一流高门。他信奉道教,晚年好服食。曾任会稽(今浙江绍兴市)内史、右军将军,人称“王右军”。王羲之幼年失父,书法师从卫夫人与叔父王廙。王羲之擅长各种书体,尤以草书、行书、楷书见长。开了一代风气,在书法史上产生了巨大深远的影响,被后世书家奉为“书圣”。宋以后,王羲之的真迹毁灭殆尽,人们所见王书率是摹本、临本和刻本。

王羲之生于西晋末年。西晋的两位著名草书家,卫瓘草书流利,不同于旧体章草;索靖以章草见长。王羲之早年也是写章草,庾翼看到羲之的章草尺牍,赞叹他写得像张芝,“顿还旧观”。王羲之晚年说:“假如我也像张芝那样临池学书、池水尽黑地下功夫,我的草书未必在他之下。”北宋《汝帖》收刻一件王羲之章草《豹奴帖》,体态类似索靖章草《月仪帖》。四十多岁之后,王羲之转向笔势“纵引”的今草,他的今草之迹都是尺牍书。

当年唐太宗购求的王羲之书迹,草书最多,有两千纸(或曰三千纸)。褚遂良主持内府王书的鉴定和装治,“率以一丈二尺为卷,取其书迹及言语,以类相从,缀成卷,以‘贞观’两字为二小印印之”(张彦远《右军书记》)。王羲之的草书,当年装为八十卷,只有一卷《十七帖》完整流传下来。

《十七帖》“以类相从”的二十九通尺牍,是羲之写给好友益州刺史周抚中的书信,有一件行楷书《来禽帖》也收入卷中。卷首第一帖前三字是“十七日”,故以“十七”为名(唐人为晋人尺牍书迹定名,皆如此)。这些尺牍大体是王羲之去世前十余年间所写,草书面貌不尽一致。第一通《郗司马帖》、第五通《积雪凝寒帖》,皆笔方字敛;第六通《服食帖》章法参差错落;第二十一通《汉时讲堂帖》运笔如飞,逸笔草草,字迹忽大忽小,如波澜起伏;第二十二通《诸从帖》笔姿圆畅,结字欹侧,多呈横势;第二十九通《虞安吉帖》笔画雄壮,体态充阔,笔锋外露,溢出奔放的气势。

《十七帖》原是宫廷藏品,大约8世纪的天宝年间已经流传于外。20世纪初敦煌石室发现唐人所临写王羲之草书《瞻近》、《龙保》、《旃罽胡桃帖》、《服食》四帖,都临自《十七帖》,笔画劲锐,不像传世刻本那般厚重。

据说唐朝已有《十七帖》刻本,北宋以来又加翻刻。北宋刻帖成风,许多丛帖都收有《十七帖》中一些单帖。但是,《十七帖》传自唐朝宫廷,经过褚遂良鉴定,帖多字数多,自成系统,所以《十七帖》一直是书家研习右军草书看重的名帖。明朝丰坊所列学书书程,草书范本首列《十七帖》(《童学书程·草书》)。董其昌主张“草以《十七帖》为宗”(《画禅室随笔·论用笔》)。

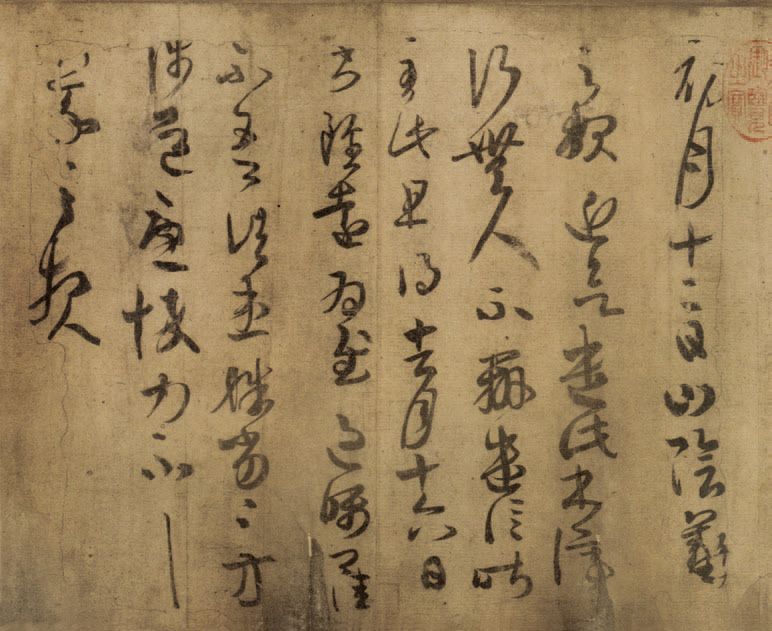

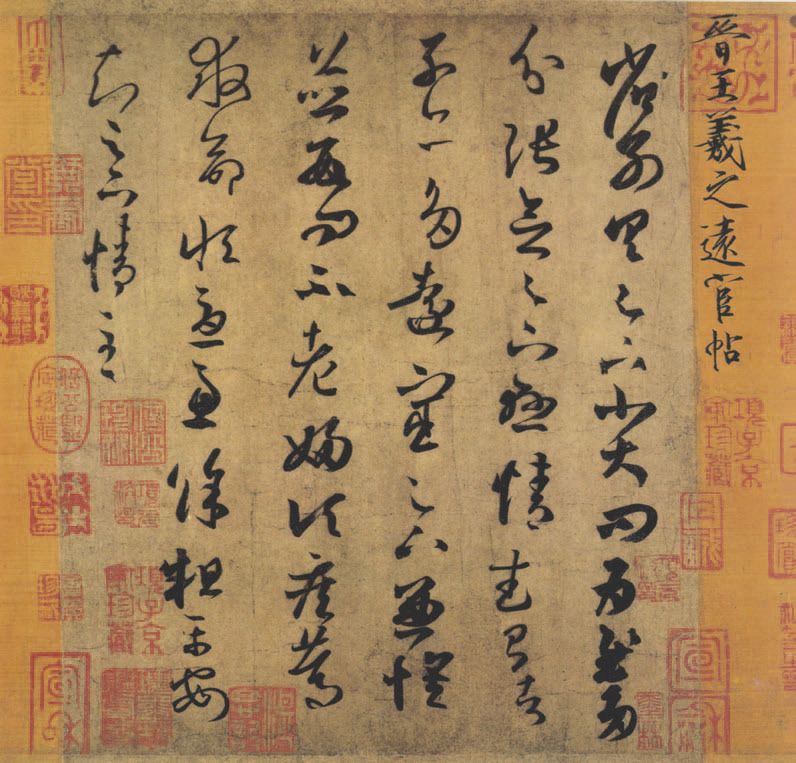

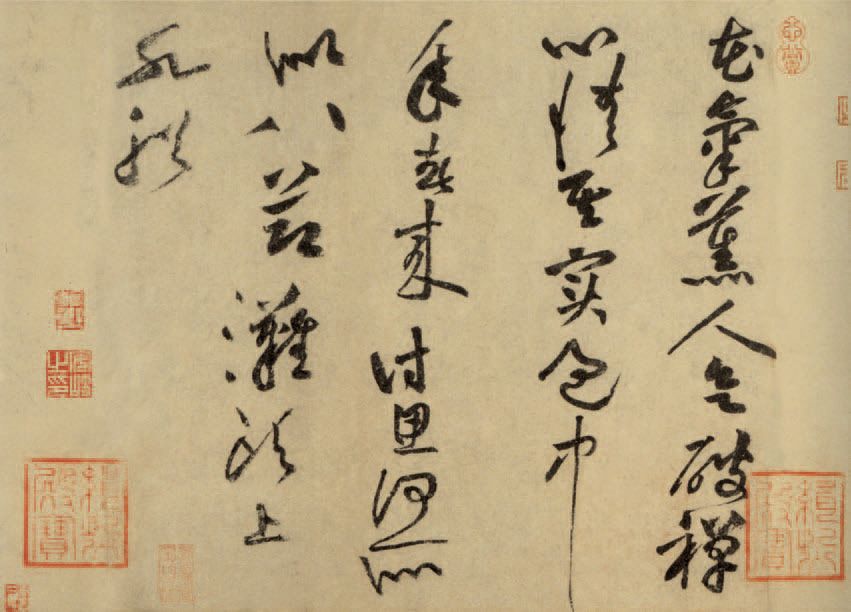

世间相传的王羲之的草书帖,还有几件古代的临摹墨本,风格也有不同:《初月帖》【图6·9】笔势纵逸遒劲;《寒切帖》【图6·10】体势横阔;《游目帖》中规入矩;《都下》、《七月》二帖清爽流丽;《远宦帖》【图6·11】多用折笔,犹有章草笔意。其中《游目帖》、《远宦帖》两帖原是《十七帖》中的单帖。

6·9 东晋王羲之草书《初月帖》

这是王羲之辞官之后路过山阴(今浙江绍兴市)所写,是他的晚年手笔。

释文:初月十二日,山阴羲之报,近欲遣此书,停(济)行无人,不辦(辨)遣信。昨至此,且得去月十六日书,虽远为慰。过嘱卿佳不?吾诸患殊劣劣,方涉道忧悴,力不一一(“一一”或释为“具”)。羲之报。

6·10 东晋王羲之草书《寒切帖》

王羲之晚年书迹。

释文:十一月廿七日羲之报,得十四、十八日二书,知问为慰。寒切,比各佳不?念忧劳久,悬情。吾食至少,劣劣。力因谢司马书,不一一(“一一”或释为“具”)。羲之报。

6·11 东晋王羲之草书《远宦帖》

释文:省别具,足下小大问为慰。多分张,念足下悬情。武昌诸子亦多远宦,足下兼怀,并数问不?老妇顷疾笃,救命,恒忧虑。余粗平安。知足下情至。

王羲之草书的共同点也很明显,即运笔是顺势疾行,笔势纵引。纵快飞移的笔势钩连于字与字之间,有时一笔连写两三个字,突破了以往草书以单字为造型单位的旧法,使一些笔画的姿态及其单字的组合方式发生变异,形成了以势赋形的“字群结构”。这样的书写方法,或者说样式,是王羲之草书的一大特点。王羲之写草书,字画的方圆变易,结构的擒纵离合,都是随机应手,并未逸出常轨。他折中合度,既遒美多姿,又易于辨识摹学,才能成为新体草书的典型。

南朝人评价王羲之的书法,是拿他与张芝、钟繇相比,得出一个评断:“王工夫不及张,天然过之;天然不及钟,工夫过之。”(庾肩吾《书品》)工夫是技法的控制力,下笔便能尽形得势;天然是本性的品格,形迹之外见风采。王羲之的草书,兼而得之,尤为显著。

五、“颠张狂素”

唐人习写草书的范本,大体有两种:一种是智永《真草千字文》,其中的草书体,草法较为规矩;一种是王羲之草书《十七帖》,更显晋人草书的意气风韵。

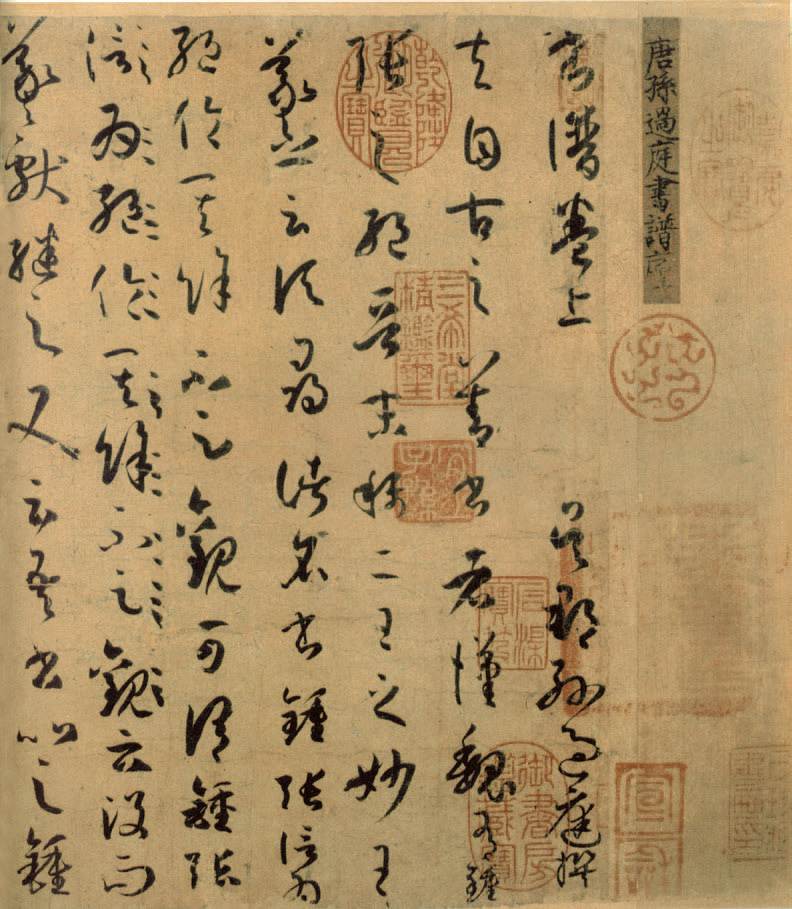

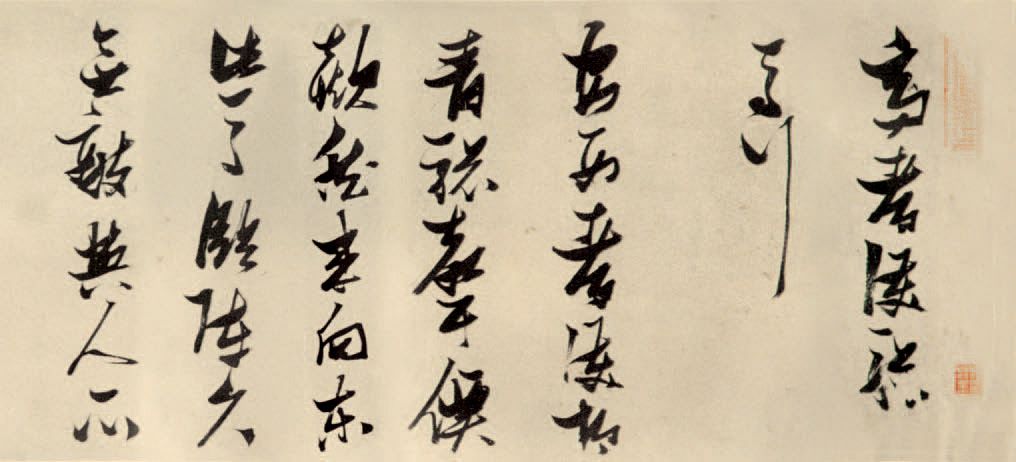

现存的唐人草书之迹并不多。孙过庭自撰自书的《书谱》【图6·12】是一笔规矩的右军草法,也是书法史上一篇重要的理论著作,影响极大。武则天《升仙太子碑》开了以草书写碑的先例,草书结构较为周正,是否代笔尚存疑问。日本存有一卷唐人草书《孝经》,草法类似章草,间有纵引笔势,卷末有“(宋太祖)建隆二年(961年)冬十月重粘裱贺监墨迹”的小楷识语,后人据此定为贺知章所书。上海博物馆藏高闲草书《千字文》残卷,运笔直利,笔画粗厚,断笔多。

6·12 唐朝孙过庭草书《书谱》

敦煌石室发现的唐朝写本中,有一些佛经注疏、经论之类的卷子是用草书抄写,例如《因明入正理论后疏》(法藏P.2063)、《妙法莲华经明决要述卷第四》(法藏P.2118)、《妙法莲华经玄赞卷第六》(法藏P.2167)、《净名经集解关中疏卷上》(英藏S.2342)、《大乘起信论广释卷第三》(英藏S.2367)等。这些草书长卷出自僧人或经生之手,草法简略,水准不及名家手笔,却可见出唐人日常书写的草书状态。

唐人宗奉王羲之的草书,或雅或俗,水准参差不齐,而各有面貌。能够代表唐朝草书艺术新成就的书家是张旭和怀素,人称“颠张狂素”。

(一)张旭

人,嗜酒成性,擅长草书。古代士大夫、书法家写字,一般都在明窗净几的书斋中从容挥毫。朋友聚会,一时兴起,也站着面壁而书,或者在屏风上挥洒。而张旭喜欢借助酒力当众表演狂草,呼叫狂走而后落笔;有时激动起来,用自己的头发(古代男性蓄发绾于头上)濡墨写草书,酒醒之后一看,自以为是神来之笔。张旭写草书是一副颠逸的模样,字画恣肆之状逸出常态,人称“张颠”。

杜甫《饮中八仙歌》称道:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”虽然杜甫欣赏张旭的奇特表演,但他只是描述了张旭写狂草的颠迷状态,却无关张旭内心痛痒。韩愈却能理解张旭的心曲:“张旭善草书,不治他技,喜怒窘穷,忧悲愉快,怨恨思慕,酣醉无聊,不平有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书变动犹鬼神,不可端倪。”(《送高闲上人叙》)

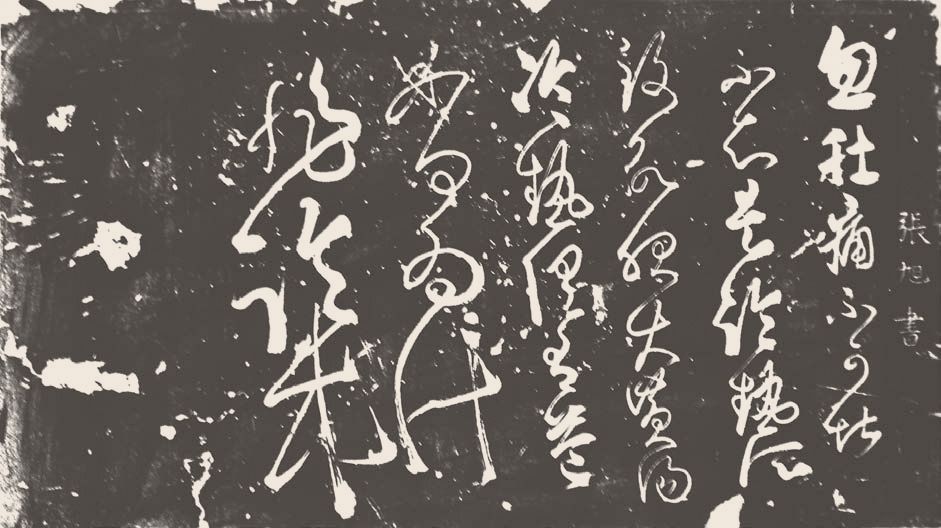

张旭的草书,传有一件刻石之迹的《肚痛帖》【图6·13】。这件作品第1行开始的“忽肚痛”三个字,写得比较理性,笔画粗,字字独立,字形不大,写到第4字,笔势连绵起来。第2行至第6行,都是一笔一行,笔画忽粗忽细,连绵起伏,走笔势不可遏,写到最后两行,笔势特别快,书写动作也大,帖末“计非临牀”四字之大,倍于帖首的“忽肚痛”,最是狂放。此帖草书,由理性而率性,笔势越来越奔放,“态”随“势”生,难以逆料的险态,微妙的变化,犹鬼神不可端倪。整篇气象,有如惊雷激电,气蒸烟合。

6·13 唐朝张旭草书《肚痛帖》(传)

刻本,纵29厘米,横53厘米。6行30字。

释文:“忽肚痛不可堪,不知是冷热所致,欲服大黄汤,冷热俱有益。如何为计,非临床。”

草书墨迹《古诗四帖》传说也是张旭所写。经启功考证,卷中有挖改的痕迹(将“书”改为“王”),而且用字避宋朝皇帝先祖之讳,显然是宋人所书。此卷草书笔画连绵貌似狂放,不过是笔画缠绕,笔力俗滑无生气。

(二)怀素

怀素俗姓钱,字藏真,零陵(今湖南永州)人。幼年出家为僧,“经禅之暇,颇好笔翰”。家贫无纸,广植芭蕉,以蕉叶为纸作书。他为了增广见识,“担笈杖锡”西游,来到都城长安,拜访当代的名公大家,以表演草书名噪京师。

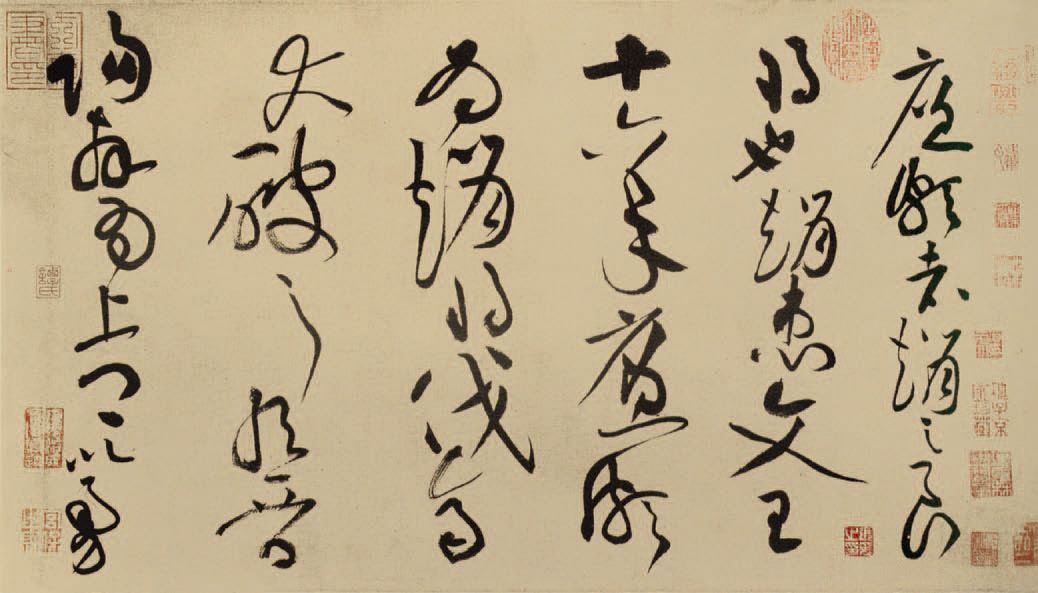

怀素的草法,据说是从张旭的学生邬彤那里讨教得来,还受过颜真卿的指点。怀素传世的书作多是草书,墨迹有《自叙帖》【图6·14】、《苦笋帖》、《论书帖》、《食鱼帖》、《千字文》;刻本有《千字文》、《圣母帖》、《律公帖》等。怀素嗜酒,疏放不羁。怀素好作狂草,写得异常绝妙,人们目为“狂僧”。后人把他和张旭看作是唐朝草书的两座高峰,并称为“颠张狂素”。

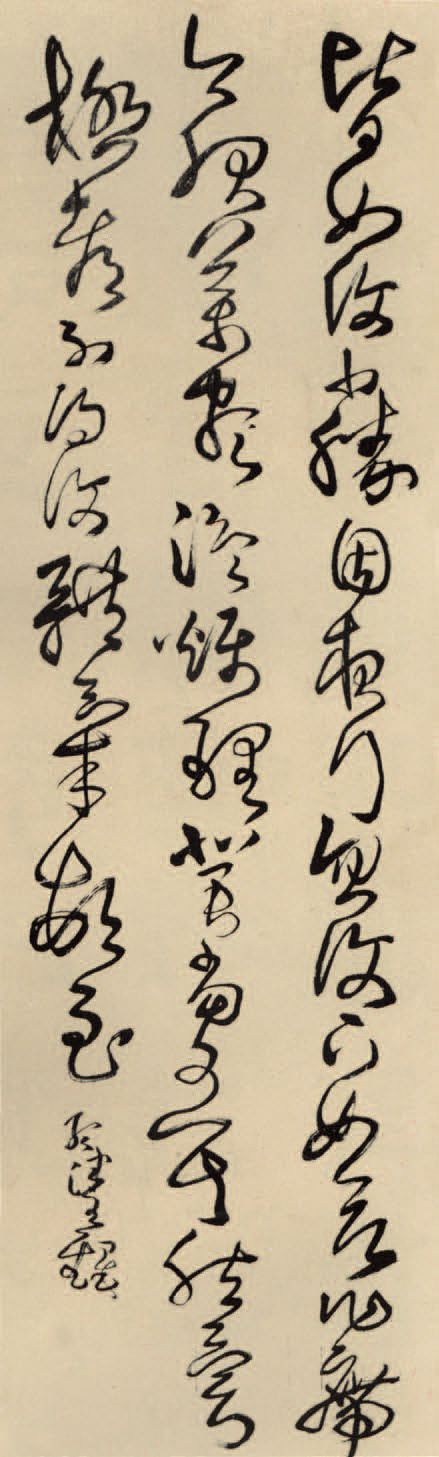

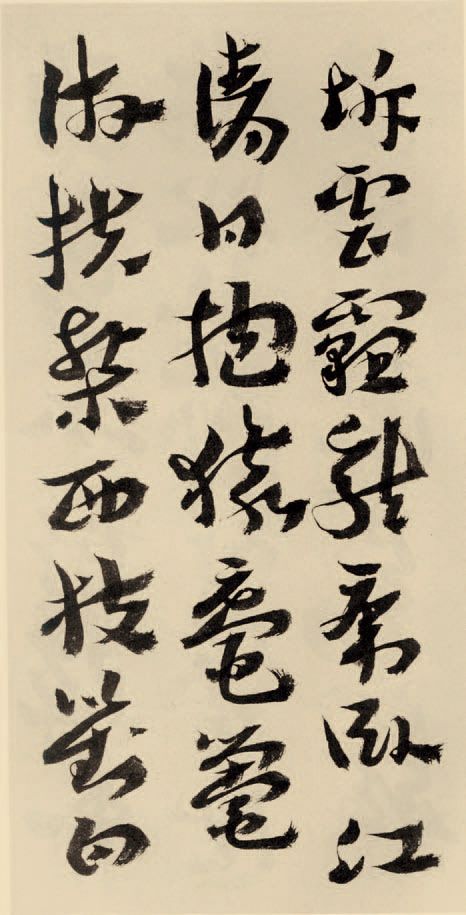

6·14 唐朝怀素草书《自叙帖》

此帖是一幅长卷,纵28.3厘米,横755厘米,草书,126行。现藏台北故宫博物院。这卷草书,狂肆无比,满纸云烟。帖中写的内容,很大一部分是抄录当时诗人夸奖怀素草书的诗句。据米芾记载,北宋初期,《自叙帖》藏于苏舜钦家,当时卷前有破损,苏舜钦善草书,补写了开篇的6行。

怀素的草书长卷《自叙帖》写得极其狂放,往往一笔贯通一行。忽而一行绵密六七字,如屏气敛息一样静默;忽而一行壮阔三两字,张狂之状如力士怒吼。写到后半部分,速度更快,字形越写越大,字内、字间和行间,出现大块空白,圆劲的线条在纸上穿梭旋转,时枯时润,时隐时现,有如“奔蛇走虺”。朱遥说,怀素写狂草是“笔下唯看激电流”;戴叔伦形容怀素作草的情景:“驰毫骤墨列奔驷,满座失声看不及。”我们无缘见到怀素疾速挥舞毛锥的激动场面,可是,如果我们循着奔突飞舞的草书线条观览,也能感受到怀素书写之际激越的狂态,摇撼心旌的狂势。

人们之所以觉得怀素的《自叙帖》写得狂怪,是因为人们欣赏书法的经验是从自己熟悉的行书、楷书那里积累起来的,潜意识里,通常是先认字,然后看结体之美,而美的标准偏向寻常的法度。用这样的审美经验去欣赏怀素的狂草,就会发生“看不懂”的问题。对于有书写经验的书法家,他们会觉得怀素的狂草狂得绝妙绝伦,仿佛是鬼神相助,天工裁成,望尘莫及。

怀素写狂草,落笔前并不能预期自己会写出一幅什么模样的作品,例如《自叙帖》第106行的“界醉里得真如”,怀素移笔到这一行,写到“真”字已近纸边,而笔势未尽,顺势将“如”字右移,延续“真”字环回缭绕的动势而成。所以,“如”字逸出行列。这类随机应变的神来之笔,在《自叙帖》中随处可见。所以戴叔伦说:“人人欲问此中妙,怀素自言初不知。”而怀素写的今草《千字文》是一字一断,循规蹈矩,书写效果就不会是“初不知”了。

对于怀素来说,草法提供给他的只是一个行笔的方向和路线。一旦挥笔而下,速度越来越快,笔势越来越奔放,心情越来越兴奋,笔毫的快速挥运与情绪互相激荡,就要顺应笔势来结字,此时此刻表现的是草书的“势”,故而出现“初不知”的“新理异态”。他写狂草是“得势忘形”,忘预想之形,让“笔势”主宰“形”,乘“势”赋“形”。怀素的狂草,贵在得势。

六、黄庭坚的草书

宋朝名书家多能作草书,可以开出一串长名单:帝王之流的宋太宗、宋徽宗、宋高宗、钱俶;人臣文士的钱惟治、李建中、杜衍、苏舜元(才翁)与苏舜钦(子美)兄弟、周越、蔡襄、张友正、钱勰、文同、苏轼、米芾、黄庭坚、黄伯思等辈。宋朝草书风气之盛,不减唐人。但黄庭坚曾经批评:“近时士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书耳。”(《山谷题跋》卷八“跋此君轩诗”)

宋人习写草书,远宗晋人草书,近法唐人狂草。晋唐草书是两座高峰,宋人无心超越,却有特异者。南宋吴说以笔尖写草书,细若游丝,一笔环写一行,连绵不断,人称“游丝书”。此种逸出古法的草书,虽属奇笔,却是笔戏。宋人好写草书,却只有黄庭坚在书法史上占有一席之地。

黄庭坚(山谷,1045—1105)是江西修水人。他批评变法扰民,与苏轼同属倒霉的“元祐党人”,50岁以后一直贬官流放,死在边远的广西宜山。文学上,他受到苏轼的提携,为“苏门四学士”之一。黄庭坚写诗好用典故,不肯作寻常语,可谓“宁字不工而不使句俗”(《山谷题跋·题意可诗后》)成为“江西诗派”的开创者,后与苏轼齐名,人称“苏黄”。黄庭坚推崇苏轼的书法,但苏轼天资高,疏于临池,书写之事,凭学养,恃才情,偶尔作草书。而黄庭坚苦心研习草书,终其一生。

黄庭坚传世的草书之作,按笔调,可分三类。

《花气诗帖》【图6·15】是今草的体格,带有行书笔意。笔画刚挺坚实,字与字之间,映带的连笔少,写得面目清朗,锐气很盛。他说自己中年写的草书“笔意痴钝,用笔多不到”,大概《花气诗帖》就是这类草书。

6·15 宋朝黄庭坚草书《花气诗帖》

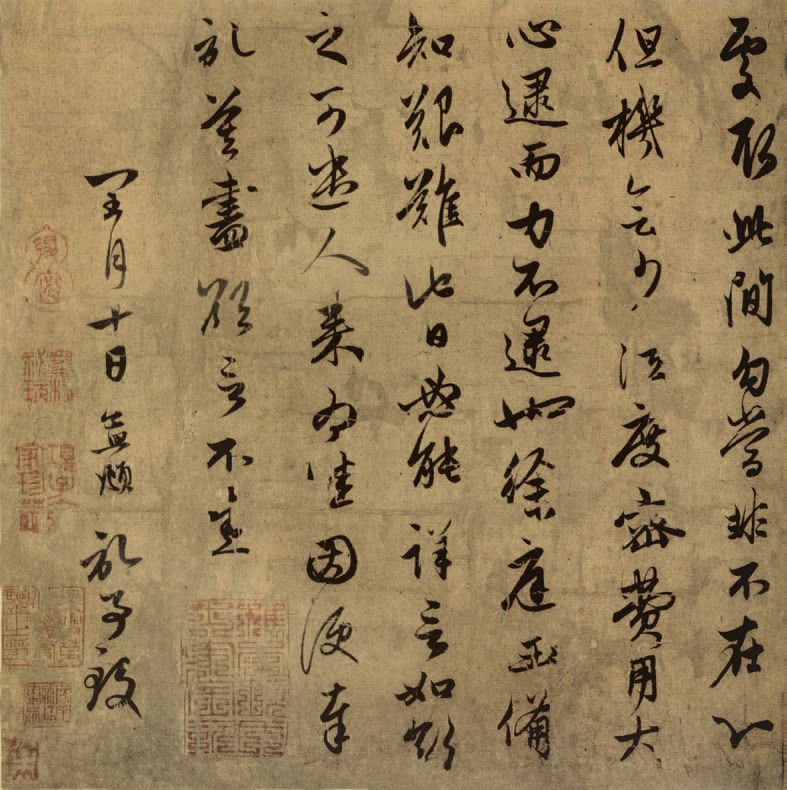

草书长卷《李白忆旧游诗》、《刘梦得竹枝词》、《诸上座帖》,笔姿瘦劲奇倔,虚笔实笔,曲线直线,交相映发,用长长的线条织成的形体,或横或纵、或大或小、或疏或密,各有姿态,字与字之间的牵引之笔,仿佛“清涧长源,流而无限”。黄庭坚写大字草书,长笔画时见颤掣之状的“颤笔”(“战笔”),这种涩势写法,行而不滑,留而不滞,避免笔画浮滑。这样的颤笔,《廉颇蔺相如传卷》【图6·16】中就很少了。

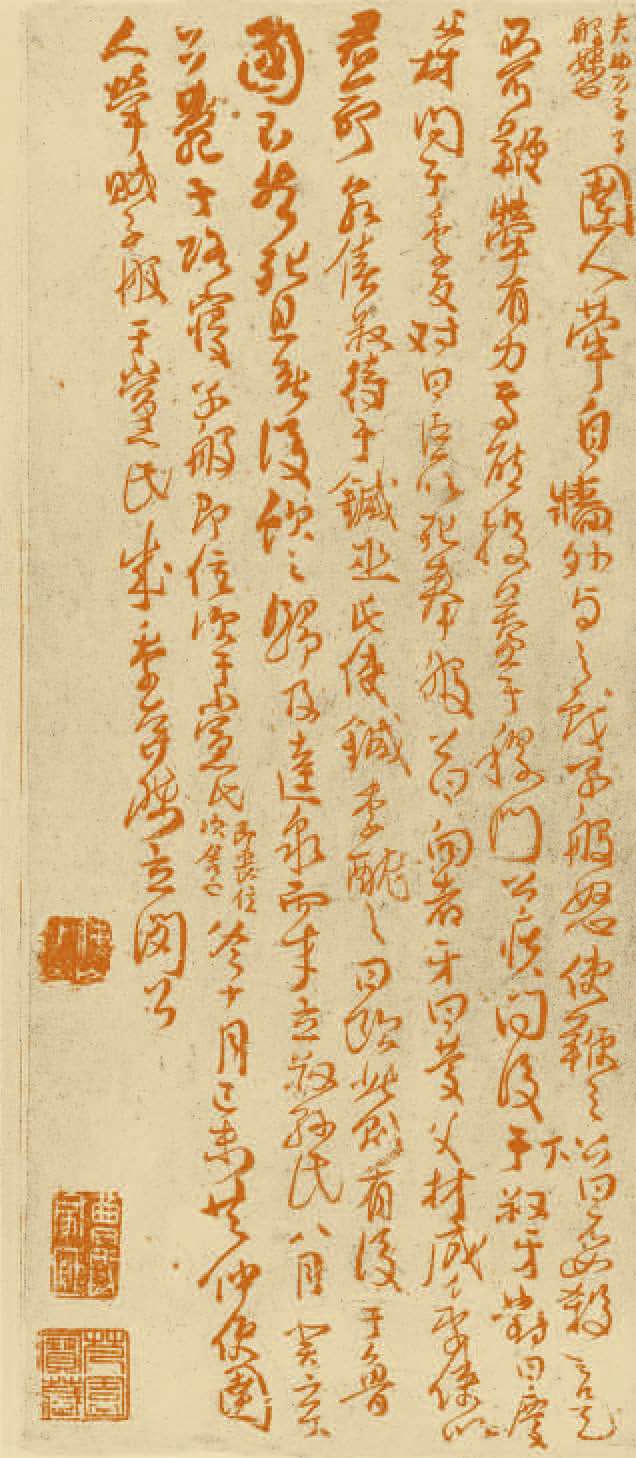

6·16 宋朝黄庭坚草书《廉颇蔺相如传卷》

《廉颇蔺相如传卷》是黄庭坚的精心之作,笔画圆劲凝练,极有力度。有的笔画,仿佛是摇曳而出。他很注意表现顿挫争折的笔姿,圆劲中含着涩势。黄庭坚更在意结字的疏密变化,往往将几个字集结成紧密的字群,为了字字顶接,把纵斜之笔写成横笔;字群之间,又故意拉长某些笔画,既保持笔势的连贯,也形成大块的空白,与密集的字群形成虚实黑白的反差。各字都有朝揖向背之势,造成不同方向的倾斜,使得行款错落摆宕。这些,也留下他精心营造的痕迹。

他心仪张旭、怀素的狂草,极力摹拟狂草的恣肆纵放,尽力表现线条的圆劲和盘曲,但连绵的线条不如怀素那般狂肆。特别是写撇画和捺画,好象是为了表现笔力的完足,有意写得很长,不如怀素草书那样圆浑得势。有些草字,他用行书笔势写,似乎有所变化,却像狂奔途中骤然减速,把迅捷的草势松缓下来。

黄庭坚钻研草书达三十余年,自道心得是:草书古法“与蝌蚪篆隶同意”。他自信:“数百年来,惟张长史、永州狂僧怀素及余三人悟此法耳。苏才翁有悟处,而不能尽其宗趣,其余碌碌耳。”怀素的狂草,笔势一泻而下,无遮无拦,应手千变,不假思索,有一股随势生发的豪放。黄庭坚写狂草,并非放笔奔逸,故形狂而势不狂,此种苦心经营的草书,可谓理性的狂草。

七、元明清草书

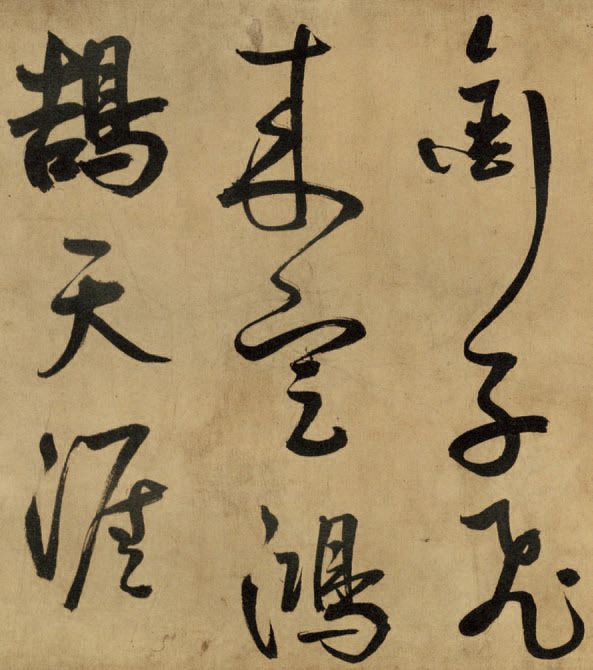

元朝名家多能草书。赵孟頫擅长小字草书【图6·17】,用笔灵动而不放纵,秀雅精致。即使后世那些鄙薄赵孟頫人格低下的书家,也不得不承认,赵孟頫的书法“接右军正脉之传”。鲜于枢(伯机,1257—1302)年长赵孟頫,两人是好友,当时书名相埒。赵孟頫极为推崇鲜于枢的草书:“余与伯机同学草书,伯机过余远甚,极力追之而不能及,伯机已矣,世乃称仆能书,所谓无佛处称尊耳。”(《珊瑚木难》卷四《赵孟頫题伯几临鹅群帖》)鲜于枢的草书,笔力雄厚,多是唐法。《苏轼海棠诗卷》【图6·18】杂有行书,字画圆劲。《唐诗卷》有唐人狂草之势,笔势酣畅,奇态横发。鲜于枢能作大字草书,雄强壮阔,赵孟頫所说“极力追之而不能及”,大概这就在于此。

6·17 元朝赵孟頫小字草书《种松帖》

6·18 元朝鲜于枢大字草书《苏轼海棠诗卷》

元朝时,章草书法得以复兴。赵孟頫、邓文元皆善章草,追踪古法,循规蹈矩。康里巎巎是少数民族书家,草书字形偏长,多有章草笔意。杨维桢(号铁崖)的章草,字画厚拙,怪诞不经,人称“铁崖体”【图6·19】,当时却不以书法名世。

6·19 元朝杨维桢“铁崖体”(《张氏通波阡表》)

明朝前期,书风直接元代,草书亦然。宋克由元入明,擅长章草,所写《急就篇》,法度谨严;《进学解卷》是今草笔势,章草体格。宋克之后,章草而不彰。明人草书,多宗唐人狂草。以“台阁体”著称的沈度,其弟沈粲,以及解缙、张弼、祝允明之辈,好作大字草书,笔势连绵,意态恣肆,因以率意为狂势,病于空疏。文徵明服膺赵孟頫,草书守法,应规入矩,结字稳当,秀雅喜人,但格调不高。王宠是文徵明晚辈,却跻身“吴门四家”。他的草书,早晚有别,或遒逸,或疏秀。王宠屡屡应试,皆落榜,郁郁寡欢,40岁去世,未尽书法之才。张瑞图逸出“二王”法度之外,另辟蹊径。他写草书,用笔直利,侧笔翻折,笔画厚重,结字重心偏下,字形方阔,风格峻峭,独标一格【图6·20】。晚明王铎,存世的书作甚多,伪迹亦不少。他的草书手卷,笔势连绵奔放,笔力强健【图6·21】。王铎擅长大字草书;和邢侗一样,用大字移临《阁帖》“二王”尺牍草书。王铎的大字草书,气魄大,能险劲,胜越邢侗。

6·20 明朝张瑞图草书《杜甫诗骢马行·瘦马行卷》

6·21 清朝王铎大字草书《节临王献之安和帖》

清朝前期,傅山好作连绵草书大字,多是率尔应酬之作,有如缠绕的草绳,不足贵。他的小字草书,用笔精到,入古法,得神韵【图6·22】。清末民初,沈曾植善写章草,采用包世臣主张的铺毫之法,万毫齐力,又施以方笔,独步一时【图6·23】。

6·22 清朝傅山小字草书《左锦手稿》

6·23 近代沈曾植章草《书册》

唐人说:“深识书者,唯观神采,不见字形。”(张怀瓘《文字论》)这是讲“遗貌取神”的观书之道,而作书何尝不是如此。书法的灵魂在笔势,欲“取神”,笔势是关钮。书家是以笔势抒情,也以笔势传神。各种书体,唯有草书把笔势发挥到探奇掇妙的极致,把书写的韵律节奏推到变幻莫测的极致。可以说,草书代表了中国书法的艺术精神。