第七章 行书

一、行书的书法特征

行书是一种居于草书、楷书之间的书体,古人最初称为行狎书。“行狎”二字点明了行书的特征:“行”指笔势流动连属,“狎”是形态不如正体字庄重。行书有两个优势:一是书写简便(相对楷书),二是易于识读(相对草书)。

写行书,用笔活络,体态多变。若要端正清朗,不妨楷法多一些,唐人所谓“兼真者谓之真行”,人称“行楷书”。如果草法多一些,笔势映带连属,唐人所谓“带草者谓之行草”。行草书又有“半草书”之称,可归为草书。

曹魏西晋时期,行书流行起来,那时学习行书是以钟繇、胡昭为法。“钟胡”行书早已失传,以考古出土的汉晋行书来看,那时的行书体态是“平划宽结”。东晋王羲之早期行书《姨母帖》也是古质的平正一路,晚年变为“斜划宽结”,欹侧新妍,更有姿态。王羲之今体行书的出现,宣告旧体行书时代结束。唐朝以来,书家学习行书,归宗王羲之,取法《兰亭序》。

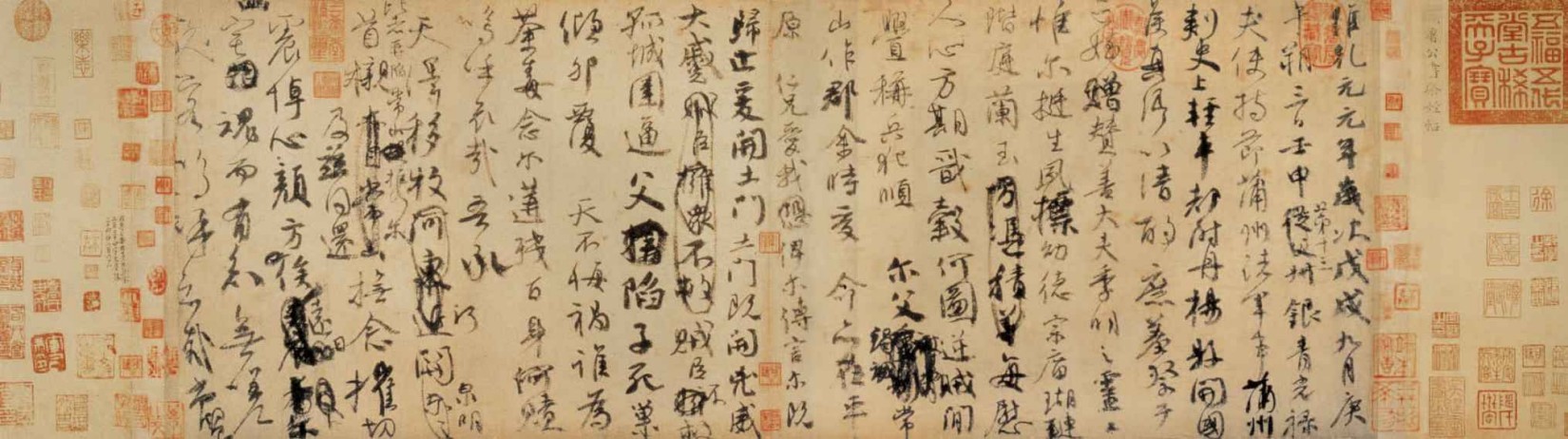

二、行书法典:王羲之《兰亭序》

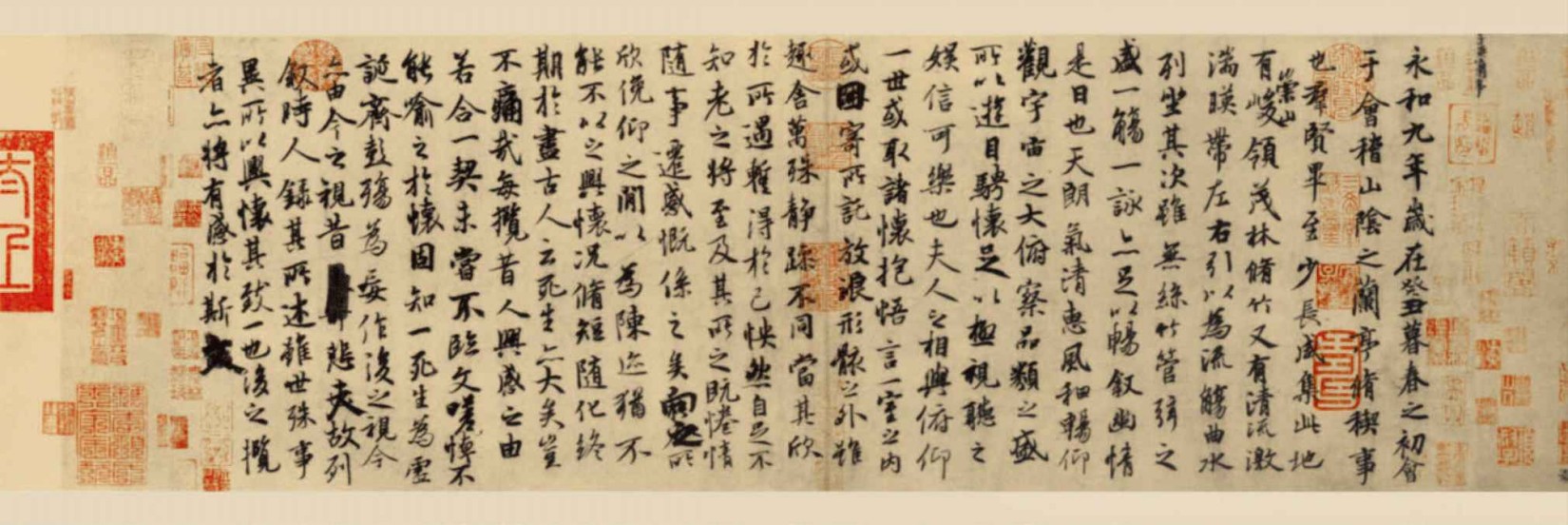

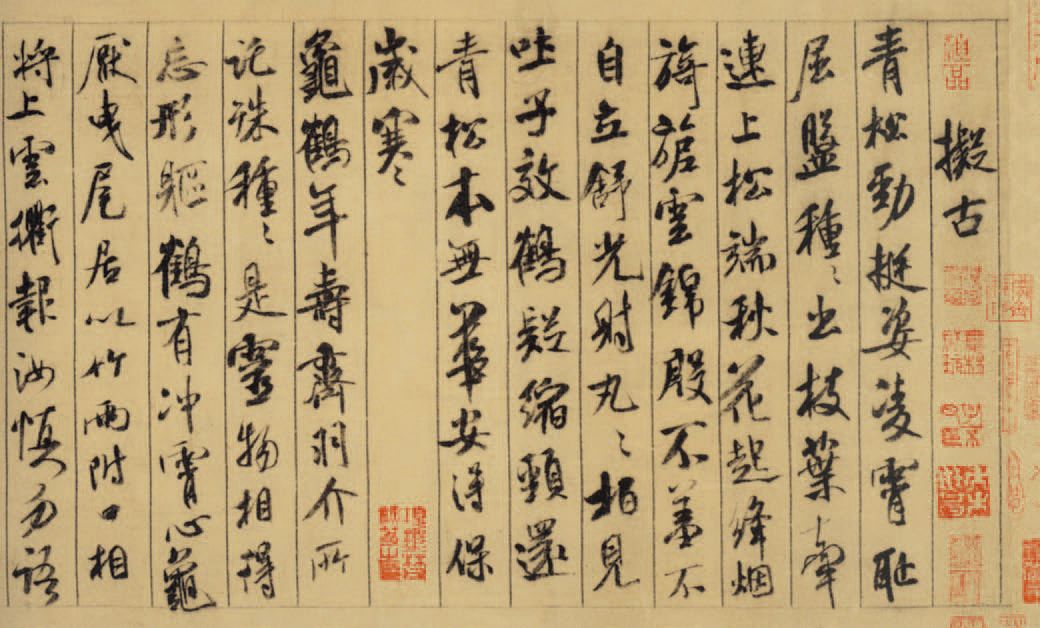

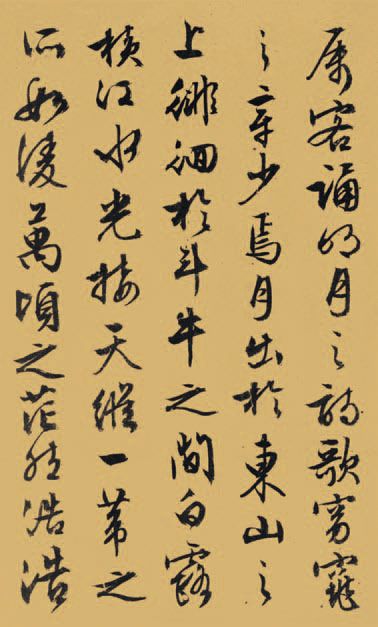

《兰亭序》【图7·1】是王羲之自撰自书的序文稿本,全篇28行、324字。而其他行书之迹都是数行尺牍。宋高宗这样比喻:《兰亭序》的字数多,“若千丈文锦,卷舒展玩,无不满人意”;其他尺牍“数行数十字,如寸锦片玉,玩之易尽”(《翰墨志》)。不仅字数多,而且“右军平生书最得意者,《兰亭》为第一”(王蒙《跋赵孟頫临〈定武兰亭〉》)。

7·1 东晋王羲之行书《兰亭序》(神龙本,传冯承素摹)

唐太宗最喜爱王羲之两件书迹,一件是楷书《乐毅论》,另一件就是《兰亭序》。他曾令宫廷书人摹出副本赐予大臣。据说《兰亭序》真迹成了太宗的陪葬品,世间流传的本子不是临摹本就是刻本。有三种著名的临摹本:冯承素摹本、虞世南和褚遂良的临本。刻本以定武本《兰亭》最著名。

王羲之写《兰亭序》,缘于兰亭雅集。东晋永和九年(353年)暮春三月三日,51岁的王羲之邀约浙东一带的名士、在任和卸任的官员,还有自己的儿子,凡41人,在山阴县西南天柱山下的兰亭行“修禊”之礼。“禊”源自上古的巫医传统,指春秋两季在水滨举行清除宿垢不祥的祭礼习俗,含有与自然齐谐的道教观念。禊日,汉朝定在三月“上巳”日(第一个巳日),故称上巳节。曹魏以后,固定在夏历三月三日。晋人的“修禊事”,也是临水踏青、郊外宴集的游春活动。

那一天,“天朗气清,惠风和畅”,郊外的兰亭,风景优美,“有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”。众人临“曲水”而坐,行“流觞”之戏(将盛酒的羽觞放于水面,流至某人面前,须饮酒、吟诗,不能赋诗则罚酒)。众人“一觞一咏,畅述幽怀”,得诗凡三十七首。王羲之是聚会召集人,又是一郡之长,他乘兴作序,记事抒怀,由此诞生了中国书法史上声名赫赫的行书经典《兰亭序》。

《兰亭序》通称《兰亭》,还有许多异名别称。因写于兰亭雅集之时,故称《兰亭集序》;因集会时临水列坐,曲水流觞,故名《临河叙》;此序是为兰亭诗集而作,又名《兰亭诗序》;因写于禊日,故称《禊序》、《禊帖》;因写于兰亭,故名《兰亭帖》。

在《兰亭序》原迹传世的年代,只有极少数人见过它的真面目,最后的收藏者是唐太宗。唐朝何延之《兰亭记》记载了《兰亭序》真迹流传的经过:《兰亭序》在隋朝时为王羲之七世孙智永所得,传给弟子辩才法师。唐太宗喜好王羲之的书法,广为收罗,天下王书尽归内府。听说《兰亭序》在辩才手里,降旨招辩才进京,劝其进献,辩才谎称不知《兰亭》所在,只得放归越州。又三次敕令地方官征问,辩才依然不交。于是,房玄龄向太宗推荐足智多谋的监察御史萧翼南下越州,智取而归。这个故事编得曲折动人,真实程度如何,不得而知。

唐太宗确实得到一本《兰亭》墨迹,而且是他最喜欢的两件王羲之书作之一(另一件是楷书《乐毅论》)。太宗逝世后,高宗采纳褚遂良的建议,将《兰亭序》殉葬昭陵。庆幸的是,唐太宗生前曾经命令宫廷拓书高手冯承素等人影拓了一些副本赐给大臣,《兰亭》因此流传于世。

历代书家复制《兰亭》,流传的本子非常多。今存的墨迹名本有三种:“神龙本”名声最大,元朝人指为唐朝贞观年间宫廷搨书人冯承素等人所摹。这个摹本勾摹精细,破锋贼毫,清晰可见。另有两个临本,后人分别定在虞世南、褚遂良名下。实际上,“虞临本”是古临本,“褚临本”是米芾的临本。此外,宋朝盛传一种“定武《兰亭》”刻本,宋人说是依据欧阳询的临本上石。我们现在要了解《兰亭序》真迹的妙笔,只能和古人一样,从摹本、临本和刻本中蠡测管窥。

《兰亭序》书法以“遒媚”著称。由神龙本《兰亭》来看,王羲之运笔从容,正锋侧锋、曲笔直笔、转笔折笔,都操控自如,笔势劲敛。笔画长短合度、肥瘦相宜、曲直兼备、刚柔相济,富于变化。每一个字,大小欹正,相互映衬,各显姿态。其中重复出现的二十个“之”字,“变转悉异,遂无同者”(何延之《兰亭记》)。

宋高宗赞《兰亭》:“右军笔法,变化无穷。《禊帖》遗墨,行书之宗。”(《兰亭考》卷二)。《兰亭序》展现了王羲之的行书技巧,书法家学行书都以《兰亭序》为正途。北宋书家蔡卞,蔡京之弟,王安石之婿,每日临一通《兰亭》。宋高宗训示孝宗:“《兰亭》、《乐毅》赐汝,先各写五百本,然后写草书。”(《兰亭考》卷二)元朝至正二十五年(1365年),王蒙在苏州购得外祖父赵孟頫临写的《定武兰亭》墨迹,写了一篇题跋,他以赵孟頫书法得益《兰亭》为例,告诫子孙:“苟能专心临摹数千过,虽不能企及前人,要当不让今世能书者。”(王蒙《跋赵孟頫临〈定武兰亭〉》)

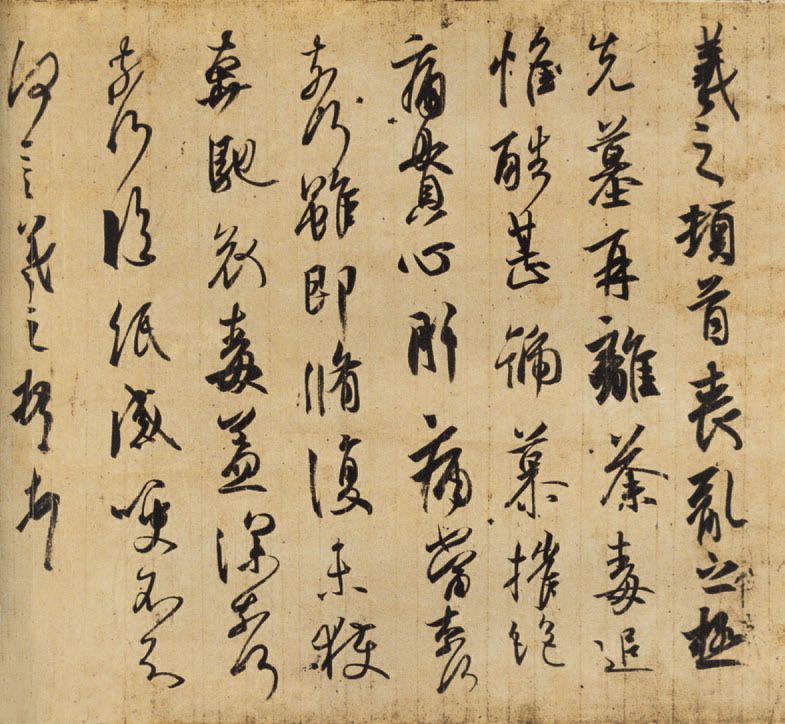

王羲之的行书尺牍面貌早晚不一样,早年写的《姨母帖》带有隶意,欹侧之势还不明显。《快雪时晴帖》、《孔侍中帖》、《平安帖》、《何如帖》、《奉橘帖》接近《兰亭》笔调。《频有哀祸帖》、《丧乱帖》【图7·2】、《二谢帖》杂糅草法,笔势连贯,又是一种面貌。

7·2 东晋王羲之行草《丧乱帖》

三、王献之的行草书

王献之(子敬,344—386)是右军第七子。书法“幼学于父,次习于张(芝)”,兼工各体书。东晋末年,他的书法与王羲之齐名,人称“二王”。王献之书法以笔势流畅、宛转妍媚见长,相比之下,王羲之的书法就显得古质了。南朝前期的几十年间,书家“爱妍薄质”,追摹王献之,不复贵重王羲之,更不用说钟繇了。

流传的王献之书迹,不外草书、楷书、行书(行楷,行草)。王献之的草书,笔势连绵,甚于王羲之。楷书有《洛神赋》刻本,历代书家视为王献之的代表作。这篇小楷,宋朝时广为人知,只有十三行残本传世,俗称“十三行”。

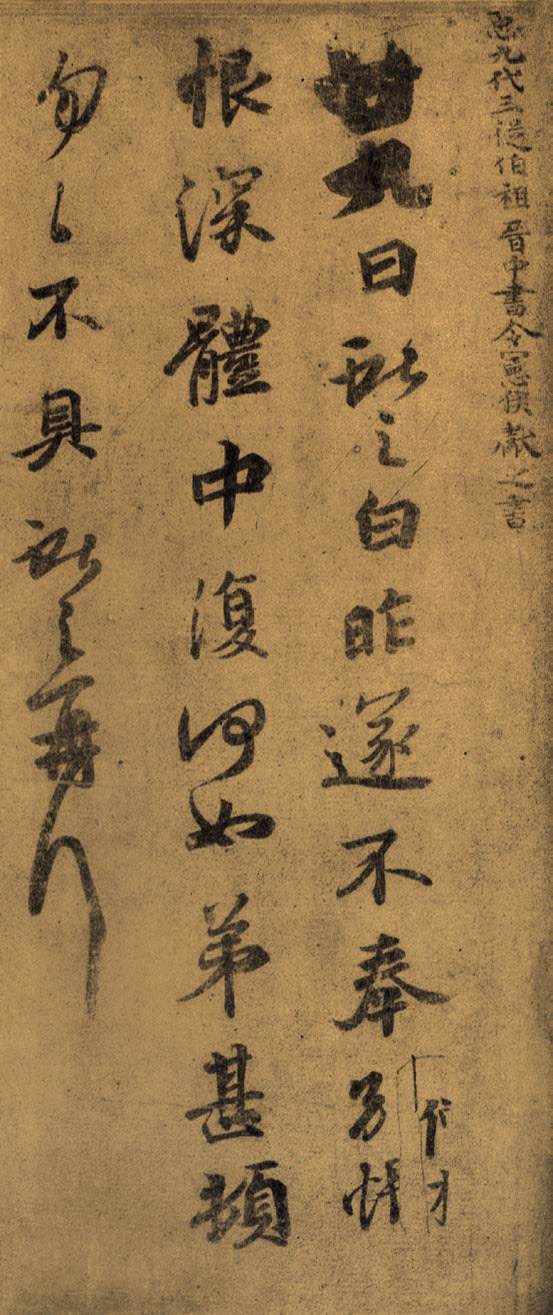

献之存世的行书墨迹,都是尺牍书。《鸭头丸帖》带草法,笔势连贯,两行字迹,流丽多姿。《廿九日帖》【图7·3】中,书信常见的“何如”、“拜”,署名的“献之”等字,大概常写之故,写作草书。总体看,此帖多楷法,笔画方折厚重,笔势遒劲,结体欹侧宽博。“不”、“奉”、“具”三字,撇笔皆有挑势。

7·3 东晋王献之行楷《廿九日帖》

唐朝张怀瓘这样评价羲献父子的行书:“逸少秉真行之要,子敬执行草之权。”他还说:“子敬之法,非草非行。流便于行,草又处其中间。无藉因循,宁拘制则,挺然秀出,务于简易;情驰神纵,超逸优游;临事制宜,从意适便,有若风行雨散,润色花开,笔法体势之中,最为风流者也。”(《书议》)

传说,王献之曾经劝父亲改体,主张把草书的连属笔势与行书的结构结合起来,以别于草书旧法。王献之的行草书,正是用“草纵之致”的笔势写行书,使笔势的连属流贯于字与字之间,虚笔的映带牵连常常作实笔来写,有如一笔而成,弥缝了字间的距离,行气通贯。这种写法,唐人称为“创草破正”(窦臮《述书赋》),将这种“非草非行”的体势名曰“破体”(徐浩《论书》)。明朝项穆说:“书至子敬,尚奇之门开矣。”(《书法雅言·正奇篇》)

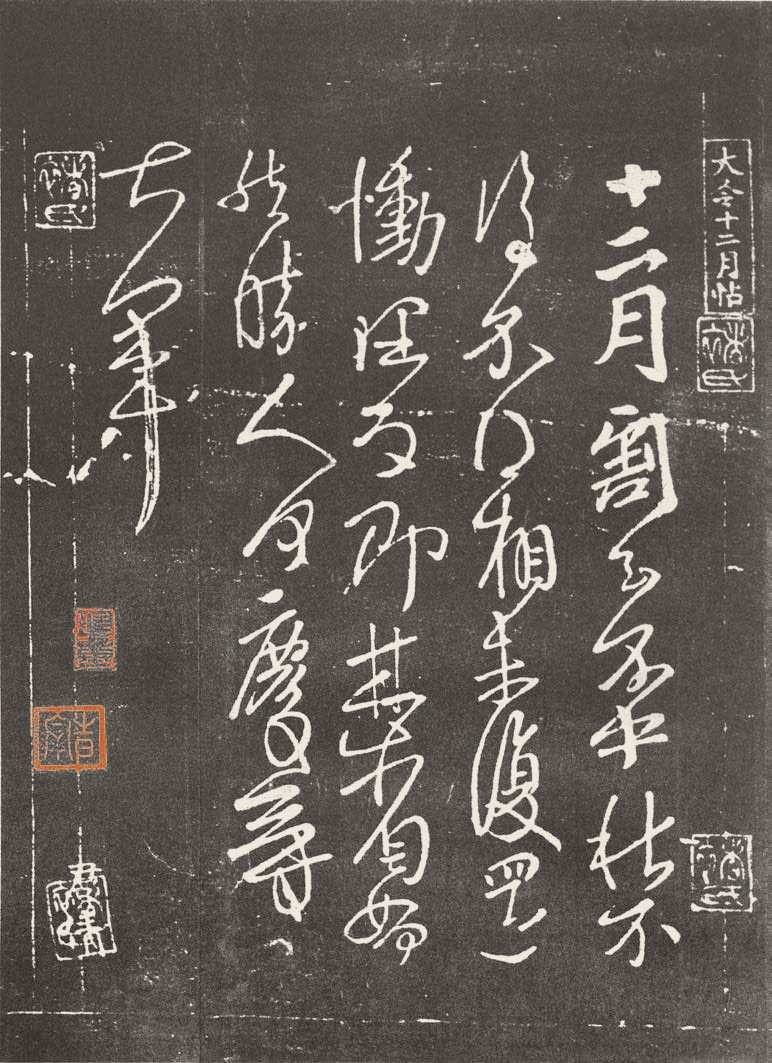

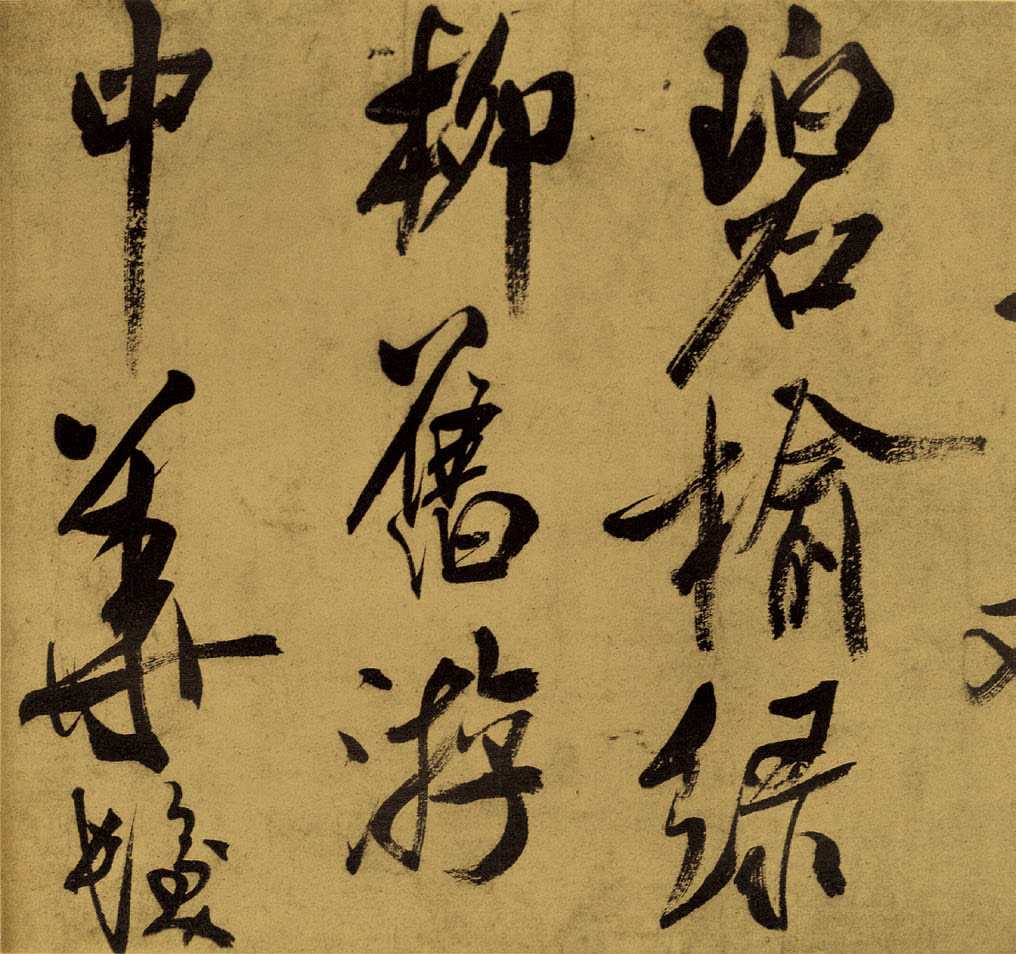

《十二月帖》【图7·4】是王献之的行草代表作,此帖墨本北宋时尚存,“运笔如火画灰,连属无端”,仿佛“一笔书”。此帖笔势流畅,笔画圆转,字形纵长。米芾特别推崇《十二月帖》,称为“天下子敬第一帖”(《书史》)。传世的《中秋帖》墨迹,乾隆皇帝得到,视为王献之真迹,其实是米芾节临《十二月帖》之迹。

7·4 东晋王献之行草《十二月帖》

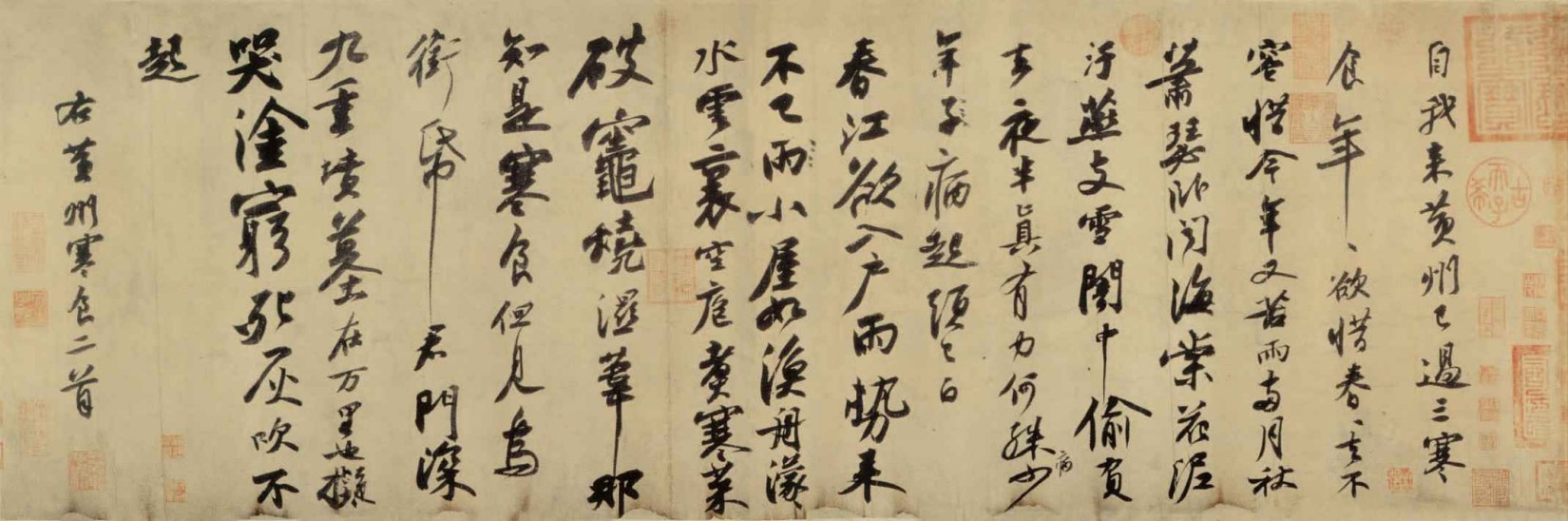

四、颜真卿《祭侄稿》

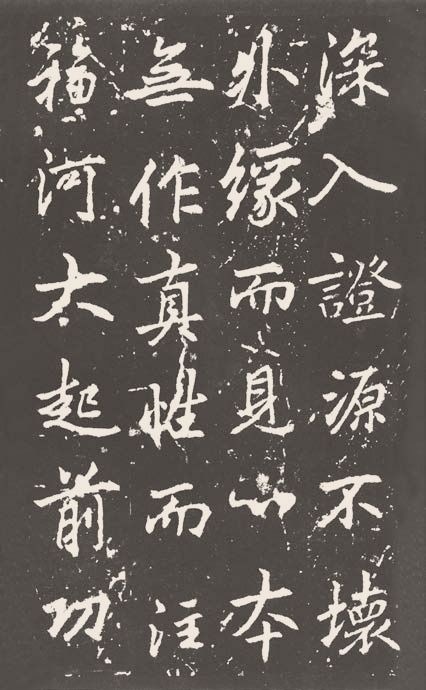

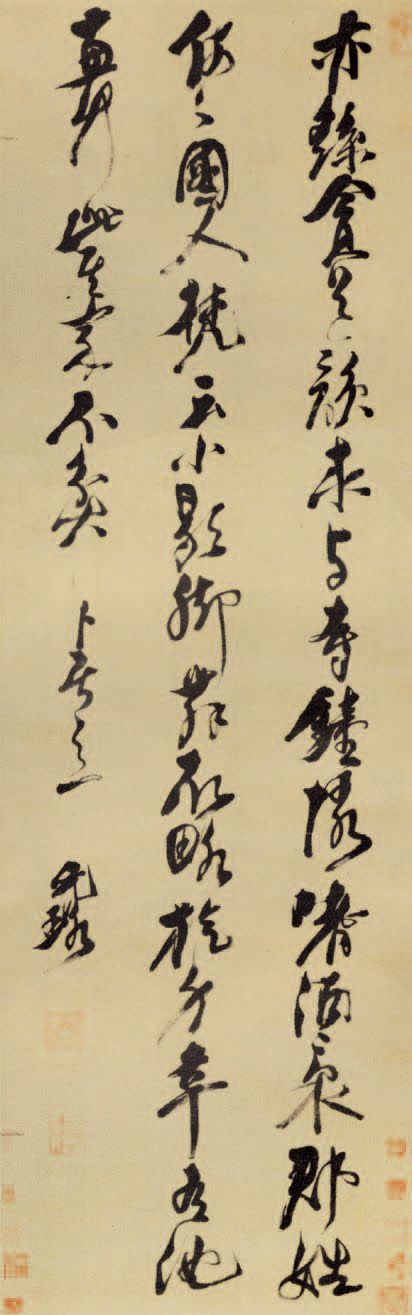

颜真卿的行书名作是三篇文章的草稿:《祭侄稿》【图7·5】、《争座位稿》、《告伯父稿》,人称“鲁公三稿”。这三稿,写于乾元元年(758年)九月三日的《祭侄稿》是墨彩焕然的真迹,元朝书家鲜于枢称它是“天下行书第二”,仅次于王羲之《兰亭序》。

7·5 唐朝颜真卿行书《祭侄稿》

书于唐乾元元年(758年),纸幅纵28.8厘米,横75.5厘米。这篇祭奠性的文稿是饱含悲愤哀婉的亲情疾书而成,属意文辞,不时地涂抹增删,反而有通常书作中难得一见的信笔挥洒的自然笔趣。

王羲之的《兰亭序》也是稿本,但涂改之笔较少,字迹端正遒媚,并不潦草。《祭侄稿》是一篇起草的初稿,268字,涂去了34字,横涂纵抹,圈点勾勒,重叠复潦草,说是满篇狼藉也不过分。

《祭侄稿》追念颜季明生前报效国家的功劳,愤慨叛军残害忠良的暴虐,哀叹“父陷子死,巢倾卵覆”的惨状。颜真卿书写之际,痛心疾首,悲愤交集,不能自禁,与王羲之写《兰亭序》志气平和的“即兴”状态很不一样。边写边改,笔墨浸透哀悼悲思,墨点仿佛是从心底流出的泪滴,线条如同悲怆的浩叹。

书写时,颜真卿注意力都集聚于祭文的表达,并不在意书法如何,也就疏远了“作书”的意识,这正是书法家常说的“无意于书”、“心手两忘”的书写状态。元朝张晏敏锐地看到这一点,他说:“告(即告身,相当于现代的委任状)不如书简(书信),书简不如起草(文章的草稿)。但以告是官作,虽端楷终为绳约。书简出于一时之意兴,则颇能放纵矣。而起草又出于无心,是其心手两忘,直妙见于此也。”

颜真卿信笔写来,笔毫在麻纸上皴擦争折,渴笔很多,墨色将浓遂枯,带燥方润,颇有穷变化于毫端的神奇,出现了连颜真卿自己也无法预知的变化。颜真卿“无心”于书法,随手写来,虽有潦草所致的“变态”,但几十年积蓄的书法功夫,个人的书写习惯,隐秘地制约着“变态”。因此,仍可见出他用笔结字的“常态”。

《祭侄稿》虽然得到历代书法家的推崇,但书法家并未把它当作临池的范本。大概《祭侄稿》的书法形式太极端,是“极为严格的基础训练和天才的自由挥洒的结合”,远远超出普通书法家功夫和天资所能达到的程度。即使颜真卿本人,《祭侄稿》也是可遇不可求的笔墨。

颜真卿《祭侄稿》是“无意于书乃佳”的极端之作,而王羲之《兰亭序》是“即兴”书写的典范。这两种作书(创作)状态,都是书法家心仪的书写境界。

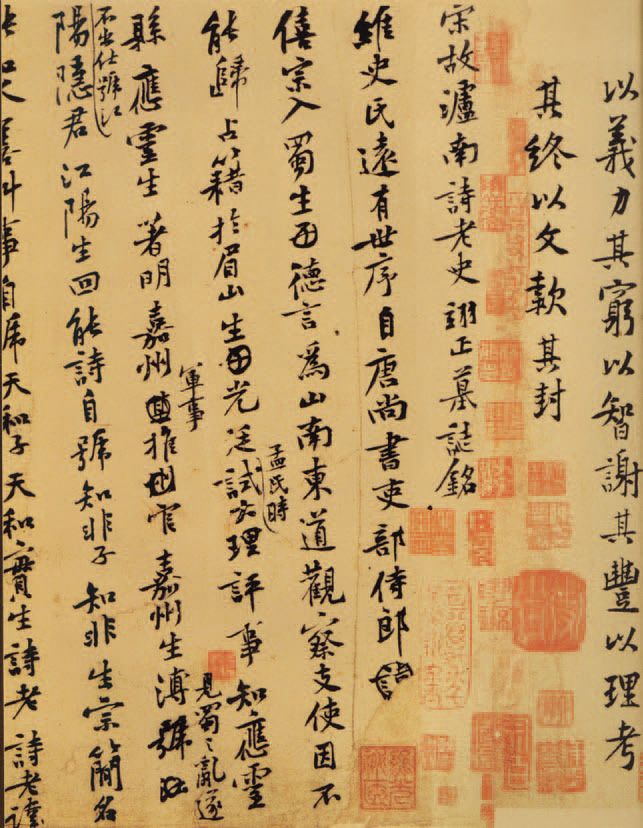

五、苏轼《黄州寒食诗帖》

苏轼(子瞻,1037—1101)号东坡居士,眉州眉山(今四川眉山)人。他作书,随心所欲而不逾矩,左旋右折,如行云流水,如泉源涌地。苏轼自道:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”(《石苍舒醉墨堂》)敢说“不须临池更学苦”,“退笔如山未足珍”。黄庭坚说:“苏轼以天资解书,善书乃其天性。”(《山谷题跋》卷五“跋东坡叙英皇事帖”)

苏轼能写草书、行书和楷书。草书,他推崇晋人,下笔却是唐人连绵草法。他的大字楷书如《表忠观碑》、《丰乐亭记》、《醉翁亭记》、《罗池庙诗碑》,笔画丰满,结体宽博,架势完足,但显露圭角,有描头画尾的刻画之嫌。他的行书是楷书的快写体,牵连映带的笔势,天真罄露,活泼自然。明朝娄坚说:“坡公书,肉丰而骨劲,态浓而意淡,藏巧于拙,特为秀伟。”(《学古绪言》卷二十三)这些特点,体现于他的行书。他的存世墨迹,率是行书,即使楷书,也有行书笔意。

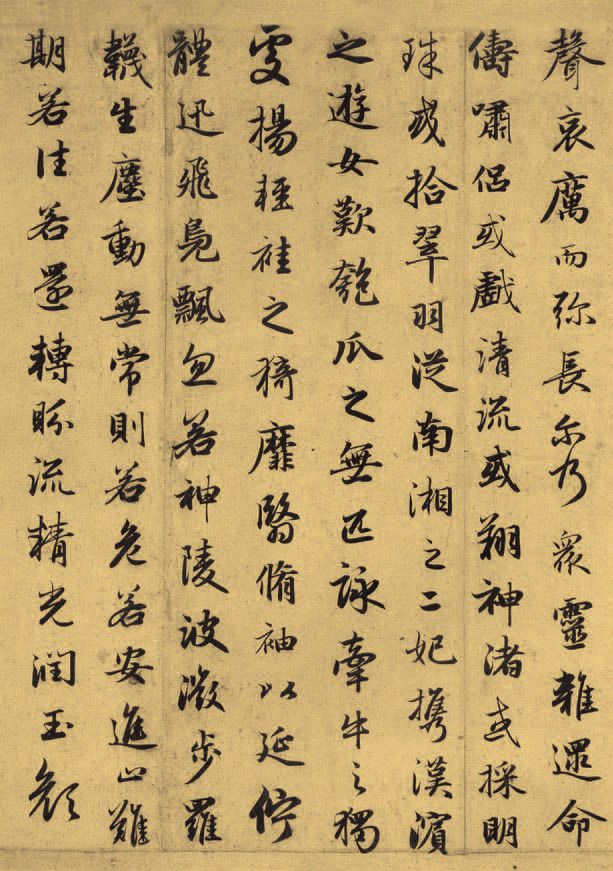

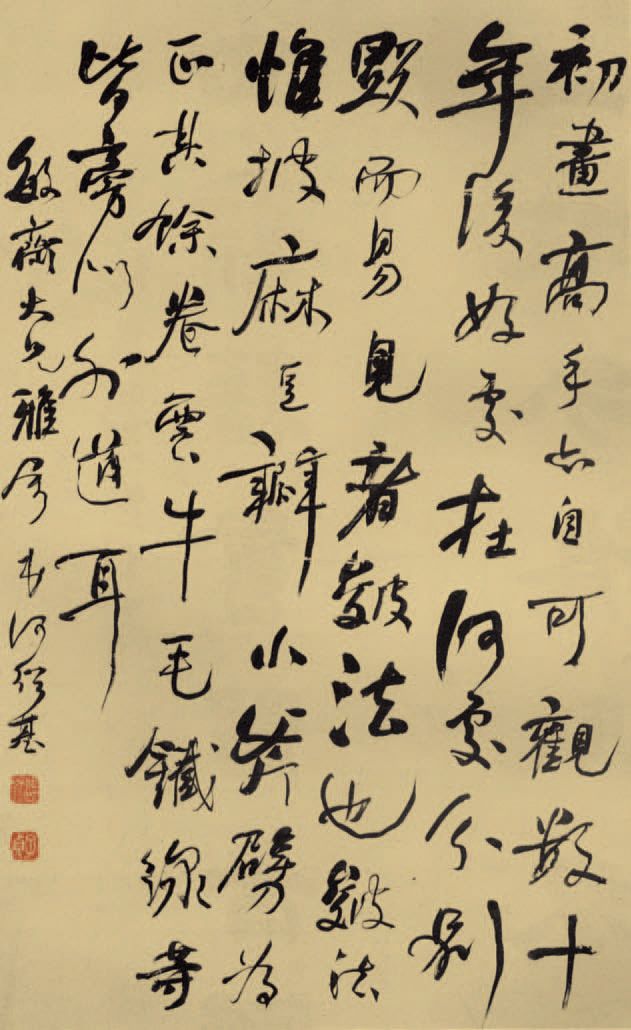

苏轼以行书著称,他的《黄州寒食诗帖》【图7·6】是书法史上公认的杰作。

7·6 宋朝苏轼行书《黄州寒食诗帖》

纸幅高34.2厘米,长199.5厘米(含黄跋)。后有黄庭坚的行书题跋,也是难得的苏、黄行书并存的手卷。

我们现在无法确认《黄州寒食诗帖》是否书于黄州,但诗是作于黄州。苏轼因为“乌台诗案”贬谪黄州(今湖北黄冈市),1080年春抵达,时年45岁。他在黄州有黄州团练副使的名义,微有俸禄过活。到黄之初,苏轼借宿寺庙,和僧众共食。后筑室东坡,居室名为“雪堂”,自号“东坡居士”。

苏轼谪居黄州四年余,处于人生低谷期。苦难玉成他的文学创作,写出了千古传唱的《念奴娇·赤壁怀古》、前后《赤壁赋》等文学名篇。他豪唱“大江东去,浪淘尽千古风流人物”,好像没有被现实的困顿所压缩,可是政治倾轧对他造成铭心刻骨的伤害,“诗案”的余悸犹在,写诗作词多少有所顾忌。他在黄州时期的文学创作,多是怀古、咏景、悼友、记事一类,曲折地抒发胸臆,更见沉雄。

居黄州的第三年春季,苏轼写下《黄州寒食诗二首》。这篇诗作的墨迹,人称《黄州寒食诗帖》。黄庭坚后来看到这纸作品,题写了一段跋语,推崇备至:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。”后人将这段跋语墨迹装裱在《黄州寒食诗帖》卷后,珠联璧合。

《黄州寒食诗二首》是纪实之作。苏轼临江而居,在“春江欲入户,雨势来不已”的寒食节,感觉“小屋如渔舟,蒙蒙水云里”。眼前是“空庖煮寒食,破灶烧湿苇”,昔日高朋宴聚畅饮、欢歌经日的场面已成碎梦。沦落江湖,身没蒿莱,凄凉的景象触于目而痛之于心;他的望阙之意枯萎了,发出“君门深九重,坟墓在万里”的叹息。瞻念前程,心灰意冷,情绪低落到“也拟哭途穷,死灰吹不起”的程度。

《黄州寒食诗二首》的书写,看书法,也是起伏不定。下笔之始,苏轼心绪似乎有些恍惚不安,第1行笔画坚利而凝重,字形小,是收敛之态。写到第2行“年”字末笔长竖,笔势稍稍展开。写到第四行“萧瑟卧闻”处,人们所熟悉的苏轼行书笔调才呈现出来,笔画转为沉厚,字形也大起来。第六七两行又收敛起来,先后出现脱字、衍字。前7行,笔体居然有三变,这是苏轼其他行书作品中很少见到的景观。

当他提行写第二首诗,情绪骤然浓烈起来,首句“春江欲入户,雨势来不已”,饱蘸浓墨,卧笔挥扫,沉厚的笔姿出现了,笔画粗壮,体势阔落,字形转大;后面第11行“破灶烧湿苇”,第15行“哭涂穷”,又相继出现了字形展大、点画厚阔的形态。最后一行所写诗题“右黄州寒食二首”七字,笔调回归收敛。

如果说前7行的变化显示了苏轼的不安和节制的状态,那么他写第二首诗时,随着诗中诉说自己的悲凉处境和荒寞的心境,情感的闸门打开了,驱使毛笔的挥运,笔画忽肥忽瘦,字形时大时小,结构或者绵密或者壮阔,书法的形态也情绪化了。

苏轼书写《黄州寒食诗帖》记录了苏轼作书之际起伏不平的心绪,气象万千。此帖笔墨随着情思起伏跌宕,是心境与书境合一的杰作,世称“天下第三行书”。

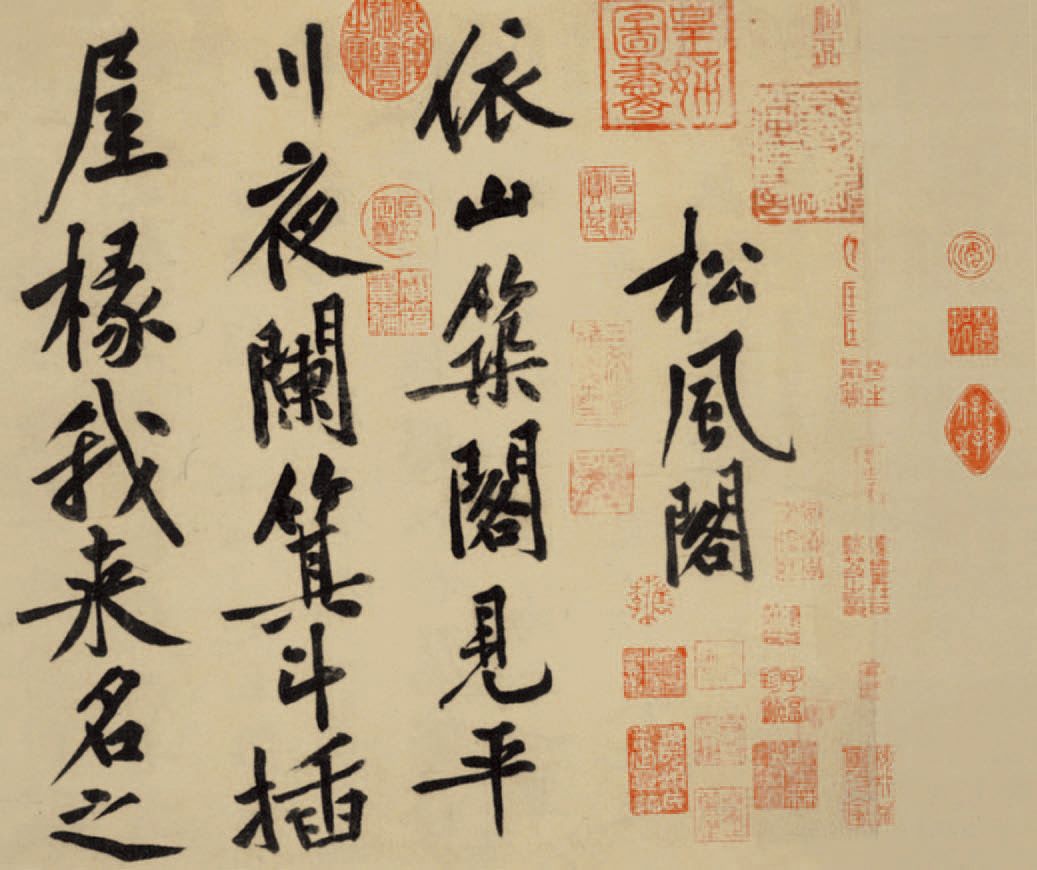

六、擒纵有致:黄庭坚的行书

黄庭坚最初以学苏字获名,在元祐初年,那时他40岁左右。1973年江西修水县出土的《王纯中墓志铭》,是黄庭坚43岁写的楷书,可以看到学苏轼的痕迹。黄庭坚的传世墨迹,多是草书、行书。

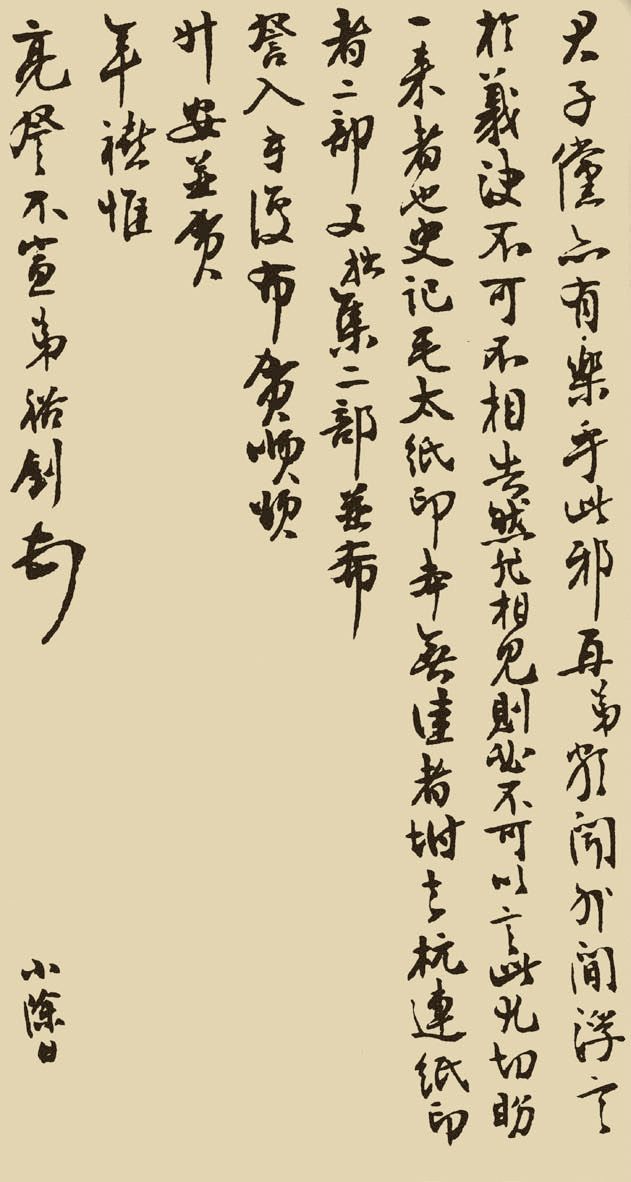

他的行书,字有大小之分,笔法也有不同。尺牍小字行书有苏轼的率尔之风,但不及苏字沉厚。他写小行书,偶尔参杂草法,笔势连绵。《天民知命帖》(《家书帖》)字多连属,闲适率性,是他行书中少见的面貌。黄庭坚有两件墓志铭稿本墨迹流传下来,一篇是42岁写的《王长者墓志铭稿》,一篇是55岁写的《史诗老墓志铭稿》【图7·7】。《史诗老墓志铭稿》是黄氏行书风格形成之后的晚年手笔,因为是文章草稿,无须计较书法工拙,自然之趣更多一些。

7·7 宋朝黄庭坚小字行书《史诗老墓志铭稿》

书家称道的黄庭坚行书名迹都是大字,如《牛口庄题名卷》、《寒山子庞居士诗卷》、《黄州寒食诗卷跋》、《松风阁诗帖》【图7·8】。他写行书大字,从容不迫,笔笔送到,且多楷法,写得比小行书经意一些。黄庭坚写行书大字,特别注意“擒”与“纵”的关系,由此形成两个突出特点:一是结字收敛中宫,这是收敛的“擒”;二是每字总有一两个笔画极力开张,如长枪大戟一般,这是恣放的“纵”。这样营造的姿态,字势呈现辐射状。

7·8 宋朝黄庭坚大字行书《松风阁诗帖》

七、沉着痛快:米芾的行书

米芾(元章,1052—1108)是西域粟特人后代。米姓是“昭武九姓”之一,粟特人信奉祆教(拜火教)。米芾祖先世居太原,后迁襄阳,米芾生于此,故号“襄阳漫士”。襄阳有鹿门山,米芾又号“鹿门居士”。唐朝诗人孟浩然、皮日休也曾隐居鹿门山中。米芾中年之后定居润州(江苏镇江),此地与太原、襄阳一样,唐宋时期建有火祆庙。

“宋四家”中,苏轼、蔡京的政见势同水火。米芾与苏、蔡都有交往,却一直置身党争之外。他收藏书画,精通鉴定。他嗜古摹古,临移逼真。他人在官场,心在书画奇石,享受艺术人生的快乐。他对书法的专心,到了“一日不书,便觉思涩”的地步,又像是艺术的苦行僧。

米芾有“米颠”的雅号。传说,写信写到“芾再拜”,马上搁笔起身,整好衣襟连拜两下。他好奇石,遇奇石也作揖下拜。奇装异服是他的爱好,为了戴着峨峨高冠坐轿,竟叫人掀掉轿顶。米芾有洁癖,听说建康城有个青年叫段拂,字去尘,便把女儿嫁给他。米芾敢在宋徽宗面前发颠,徽宗召他入宫表演写字,他反系袍袖,跳着在一幅张挂起来的二丈多长的绢上狂写,自己得意起来,对徽宗大叫:“我写得奇绝啊,陛下!”甚至向徽宗索取御砚。米芾这般不拘礼法,进士出身的苏轼、黄庭坚、蔡京,陷在“党争”的是非漩涡里,或辱或荣,时沉时浮,不能自主。

宋朝绘画史上,米芾父子的“米家山水”占有一席之地。米芾与人写信,有时逞快意,也随手画上几笔,例如《珊瑚帖》,画了一支大大的珊瑚笔架。

米芾的书法,唐楷打底。七八岁开始学书,最初是习写颜体大楷。觉得颜体不宜写简札,转而学柳体的紧结。知道柳体的紧结出于欧体,于是学欧。时间一久,觉得欧体刻板,又转学褚字。学褚的时间最长,受益最多。又学过晚唐书家段季展“八面皆全”的刷掠之法(米芾《自叙帖》)。米芾早年书法,人们戏称“集古字”。32岁那年,米芾从长沙掾卸任,从水路赴京,特地到黄州拜谒谪居三年的苏轼,受苏轼的指点,改弦更张,专学晋人。

米芾以行书见长。早期行书,结字紧结,外形耸峙,有欧字的痕迹。取法晋人之后,笔势弃方就圆,米芾常用行书写尺牍,字径寸许,各有姿态:《新恩帖》庄重,《乡石帖》快意,《值雨帖》恣肆,《惠柑帖》阔绰,《伯充帖》漫不经心。米芾写行书,长处是不造作,忽庄忽谐,能大能小,能纵能敛,或许这是他心目中晋人的风神状貌。有些行书尺牍,后面的署款、上款,米芾恣肆起来,由行书改作“一笔书”的连绵草,就像“意足我自足,放笔一戏空”的笔墨游戏了。

传世的米芾墨迹,有大有小。尺牍行书较大,自抄诗卷如《苕溪诗》、《蜀素帖》【图7·9】次之,跋尾则是小字行书。米芾说:“吾书小字行书有如大字,唯家藏真迹跋尾间或有之,不以与求书者;心既贮之,随意落笔,皆得自然,备其古雅。”(《海岳名言》)米芾自珍跋尾的小字行书,现在还能看到《王羲之〈破羌帖〉跋赞》、《〈兰亭〉褚临本题诗》两种,字虽小,用笔仍然振迅,风度翩翩。他的小楷书只有一件《向太后挽词》,笔笔精致,有行书笔意。

7·9 宋朝米芾小字行书《蜀素帖》

运笔迅疾是米芾作书的显著特点。他写楷书,用行书笔势;写行书,用草书笔势。黄庭坚说,米芾作书“如快剑斫阵,强弩千里,所当穿彻,书家笔势,亦穷于此”(《山谷题跋·跋米元章书》)。宋高宗学过米字,称赏米芾书法“沉着痛快,如乘骏马,进退裕如,不烦鞭勒,无不当人意”(《翰墨志》)。按黄庭坚的标准,“下笔痛快沉着,最是古人妙处”(《山谷题跋·书十棕心扇因自评之》)。米芾用笔刷掠果决,因此,墨浓画肥而能不浊,墨燥画细犹能奔突。不管是字形偏小的《蜀素帖》,还是大字行书《虹县诗》【图7·10】,笔锋所至,姿态应笔而生。

7·10 宋朝米芾大字行书《虹县诗》

米芾强调“得笔”的重要:“要得笔,谓骨筋、皮肉、脂泽、风神皆全,犹如一佳士。”(《群玉堂帖·自叙帖》)徽宗曾经问米芾,当代书家如何?他放言:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而少逸韵,蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字”,称自己是“刷字”(张邦基《墨庄漫录》)。米芾的用笔技巧在时流之上,他有足够的自信傲视群贤。

苏轼夸赞米芾行书“颇有高韵”(《东坡题跋·论沈辽米芾书》)。学过米字的宋高宗赵构却说,米芾“于楷书、篆隶不甚工,唯于行草诚能入品”(《翰墨志》)。米芾的草书有《论书帖》【图7·11】、《元日帖》、《吾友帖》、《中秋登海岱楼诗帖》,很少连笔,反不如行书振迅天真。米芾还能写篆隶,却不能古厚凝重,借他评价怀素的话说:“时代压之,不能高古。”(米芾《论书帖》)

7·11 宋朝米芾草书《论书帖》

八、历代行书述略

东晋以来,行书盛行,往往施于尺牍、文稿。纸张易毁,传世的晋贤墨迹甚少。唐朝名家行书墨迹,存世者仍少,如欧阳询《卜商读书帖》、《张翰思鲈帖》、《仲尼梦奠帖》,虞世南《汝南公主墓志铭》,杜牧《张好好诗卷》,柳公权《蒙诏帖》,有真迹,有摹本。

唐代写碑,也用行书,上有帝王,下及文臣。如太宗《晋祠铭》、《温泉铭》,高宗《李勣碑》,高正臣《明徵君碑》,还有集王羲之行书所刻的《集王书圣教序》、《集王书兴福寺碑》。张从申楷书《李玄靖碑》,则带行书笔意。唐朝书家里,李邕(北海)的行书尤其著名【图7·12】。他取法王羲之,笔画劲挺,结体宽博,且呈斜势,因而稳健奇崛。与王羲之行书相比,明朝书家董其昌这样比喻:“右军如龙,北海如象。”

7·12 唐朝李邕行书《麓山寺碑》

宋朝名家存世的行书墨迹,数量远多于唐人。北宋后期“苏黄米蔡”四家行书,各有风采。北宋书家景仰晋唐,师法晋唐,但是“造意运笔,纵横有余,而韵不及晋,法不逮唐”(梁巘《评书帖》)。宋室南渡之后,宋高宗赵构曾经论及北宋名家书法,低调悲观:“本朝承五季之后,无复字画可称。至太宗皇帝始搜罗法书,备尽求访。当时以李建中字形瘦健,姑得时誉,犹恨绝无秀异。至熙丰以后,蔡襄、李时雍体制方如格律,欲度骅骝,终以骎骎不为绝赏。继苏(轼)、黄(庭坚)、米(芾)、薛(绍彭),笔势澜翻,各有趣向。然家鸡野鹄,识者自有优劣,犹胜泯然与草木俱腐者。”对于徽宗设书学博士培养书法人才的效果,赵构更是失望:“先皇帝尤喜书,致立学养士,唯得杜唐稽一人,余皆体仿了无神气。”他也说到南渡之后的境况:“因念东晋渡江后,犹有王、谢而下,朝士无不能书,以擅一时之誉,彬彬盛哉!至若绍兴以来,杂书、游丝书,唯钱塘吴说,篆法唯信州徐兢,亦皆碌碌,可叹其弊也。”高宗的结论是:“本朝士人,自国初至今,殊乏以字画名世,纵有,不过一二数,诚非有唐之比。”(《翰墨志》)尽管如此,宋人行书的“纵横”笔势,结字的“造意”,还是在书法史上留下“文人化”的一笔。

南宋时,书风转入晋人轨道。高宗赵构率先垂范,“自魏晋以来至六朝笔法,无不临摹。或萧散,或枯瘦,或遒劲而不回,或秀异而特立,众体备于笔下,意简犹存于取舍。至若《稧帖》,则测之益深,拟之益严。姿态横生,莫造其原,详观点画,以至成诵,不少去怀也”(《翰墨志》)。他督促太子赵眘临《兰亭》,以为日课。当时吴说的尺牍行书楚楚可观,为右军行书正脉。

赵孟頫由南宋入元,书法观念接续尚慕晋轨的南宋,行书学《定武兰亭》,稳便秀丽【图7·13】,类似吴说。他说:“《兰亭》墨本最多,唯定武刻独全右军笔意。”(《兰亭十三跋》)57岁这一年(至大三年,1310年),赵孟頫应诏乘船沿运河北上,随身携带《定武兰亭》,行程32天,每日开卷展玩,写下著名的《定武兰亭十三跋》(残片存日本)。元朝书坛,赵孟頫领袖群伦,在他的影响下,元代书家写行书多宗法右军《兰亭》。

7·13 元朝赵孟頫行书《洛神赋》

明朝书风承接元代。明人的行书,不但宗法《兰亭》,而且推崇赵孟頫,也取法宋朝苏、黄、米三家。吴宽书学苏东坡,专写苏字。文徵明行书学右军、智永,结体周正,字画秀劲,用笔太露锋颖,少蕴藉的古趣【图7·14】,临王羲之《兰亭序》也是这样的笔调。文氏晚年好写大字行书,取法黄庭坚。徐渭行书,酣畅跳宕,得益米芾为多。董其昌行书取法米芾,追求“熟后生”,意欲超越赵孟頫。倪元璐的行草书【图7·15】字距密而行距疏,笔力苍劲,结字左扬右抑,字势高耸,新理异态尤多。王铎行书法王书,亦染米法,体格宽博,杂草法。

7·14 明朝文徵明行书《苏轼赤壁赋》

7·15 明朝倪元璐行书《自书诗》

清朝前期书家,行书宗尚董其昌、赵孟頫,虽然流丽,但格调不高,不过是元明书风的余绪。清期中期以来,碑派书家作行书,多是楷书的快写体。何绍基行书是颜楷快写体【图7·16】,张裕钊【图7·17】和赵之谦的行书,则从北碑楷书化出。赵之谦自称“行书未学过,仅能稿书而已”,仿佛“正书之小伪”,这是许多碑派书法家的行书写照。

7·16 清朝何绍基行书《论画》

7·17 清朝张裕钊行书《论学手札》