第八章 楷书

一、楷书的书法特征

楷书,笔画不像隶书那样横平竖直,结体不像隶书那样平正对称,用笔方法也与隶书大不一样,但书写难度大于隶书。

写楷书,横画顺锋起笔,驻笔而收;撇画是上粗下锐的尖撇;捺画收笔压笔平出。写楷书,既要顾及笔画的长短合度、粗细折中,既要欹侧,又须端庄,还要根据每个字的间架结构,写出各自的姿态。

楷书的笔画形状比隶书复杂。今人细分,笔画名称约有三十余种。古人简约,借王羲之著名作品《兰亭序》开篇的“永”字,归纳了楷书的基本点画和写法,即人们常说的“永字八法”。具体要求是:

侧(点)不得平其笔;

勒(横)不得卧其笔;

弩(竖)不得直;

趯(竖钩)须其锋(得势而出);

策(仰横)须背笔;

掠(长撇)须笔锋;

啄(短撇)须卧笔疾罨;

磔(捺)须笔(战行右出)

这个八法是以笔画形态讲用笔法,强调“用笔之势,不可一概”。唐朝书法家不但总结了写楷书的用笔法,而且借用自然的物象意态做比喻,提出了楷书笔画形态的美感标准:

点,“如高峰之坠石”;

卧勾,“似长空之初月”;

横,“若千里之阵云”;

竖,“如万岁之枯藤”;

戈勾,“劲松倒折,落挂石崖”;

折勾,“如万钧之弩发”;

撇,“利剑截断犀象之角牙”;

捺,“一波常三过笔”。

古代书家也总结了楷书的结构方法,归纳出结字的规律。例如,写“書”、“竇”、“筆”、“麗”等字,笔画繁,须把笔画排叠得疏密停匀,不可或阔或狭,名为“排叠”法;“廬”、“府”字都有两撇,不能相同,要一长一短,或者一平一纵,叫做“避就”法;其他还有“顶戴”、“穿插”、“向背”、“偏侧”、“相让”、“补空”、“覆盖”、“朝揖”、“附丽”、“左小右大”、“左高右低”之类。唐宋时期,结字有“三十六法”,明朝细化为“八十四法”,清朝衍生为“九十二法”。

楷书结字的基本原则,约而言之,不外上紧下松,左紧右松,内紧外松。以匀称合度统摄参差变化,在欹侧中展现中正的美感,在变化中求得和谐的秩序。

二、钟繇:正书之祖

钟繇(元常,151—230)由汉入魏,在曹魏时期任丞相、太傅,人称“钟元常”、“钟太傅”。钟繇善隶书、行书、楷书,人称“钟书三体”。汉晋时期,钟繇的行书、楷书,张芝的草书,并称于世,时号“钟张”。钟繇是书法史上第一位楷书名家,北宋时被奉称为“正书之祖”。

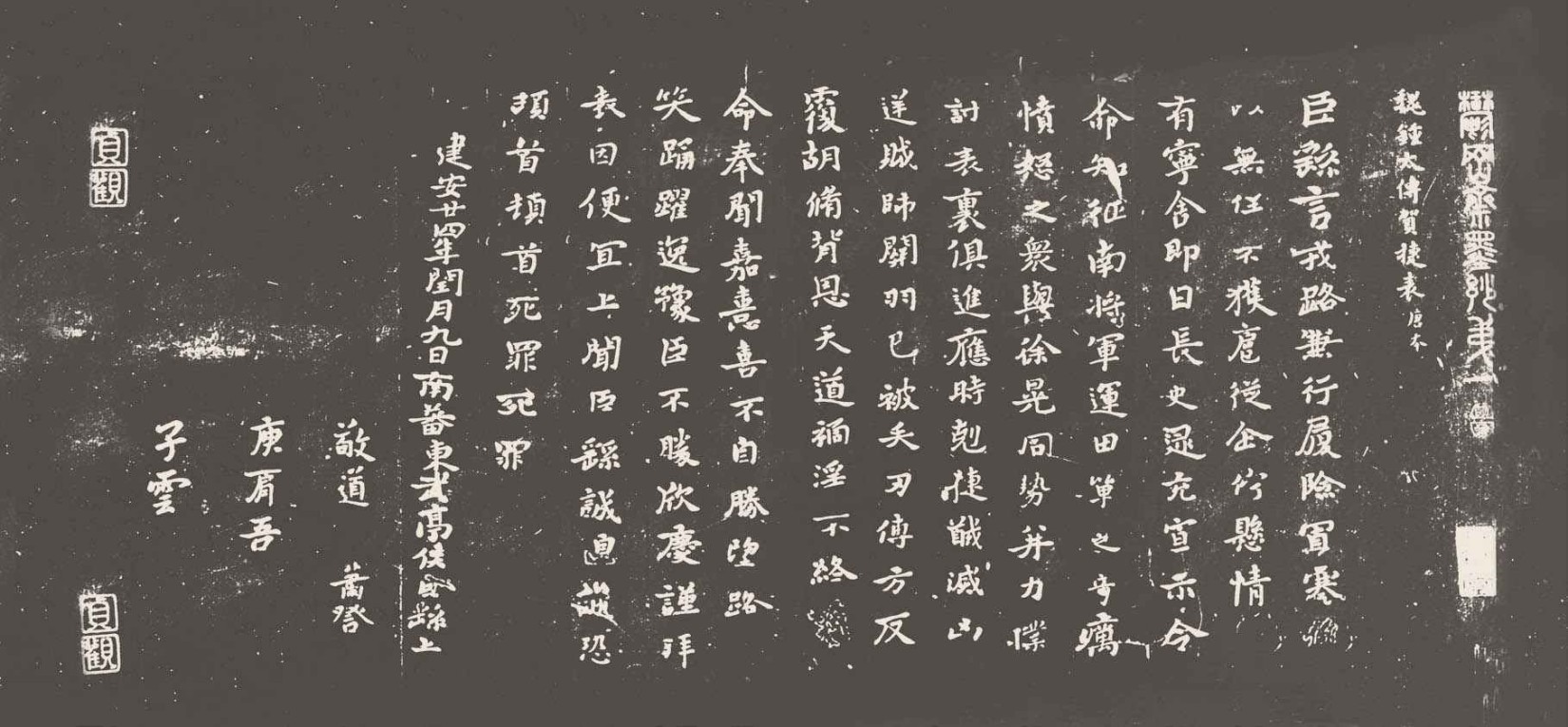

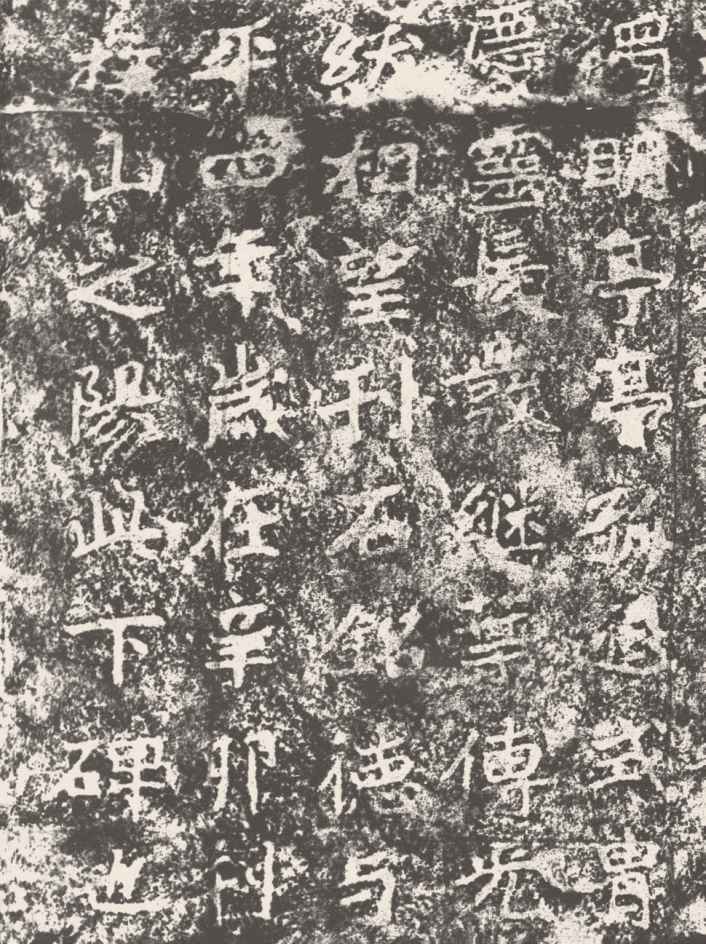

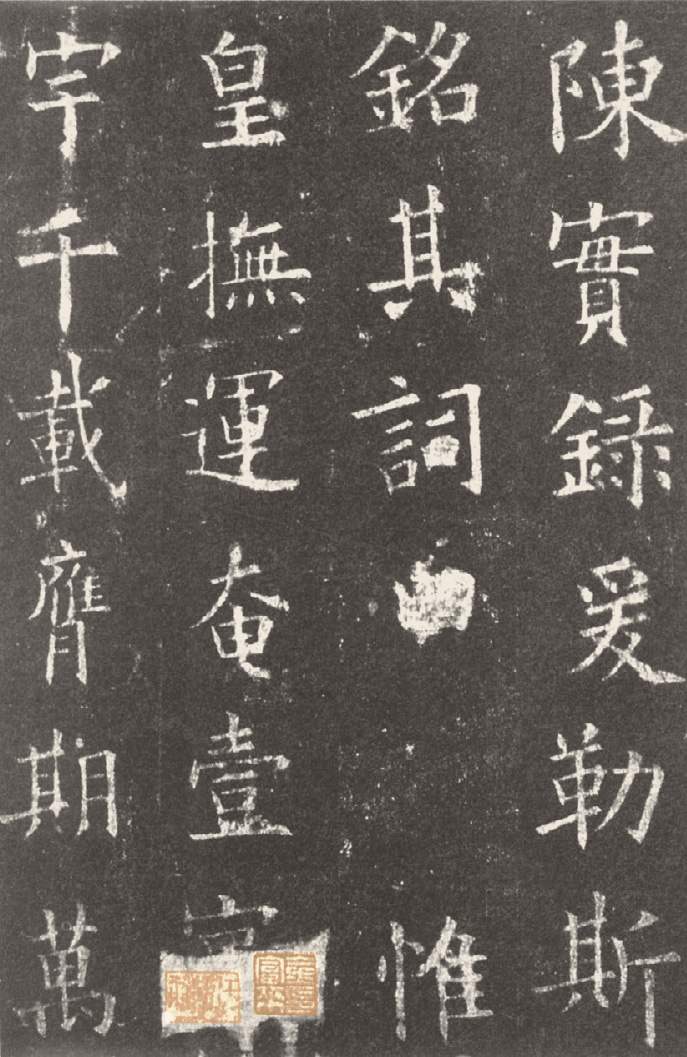

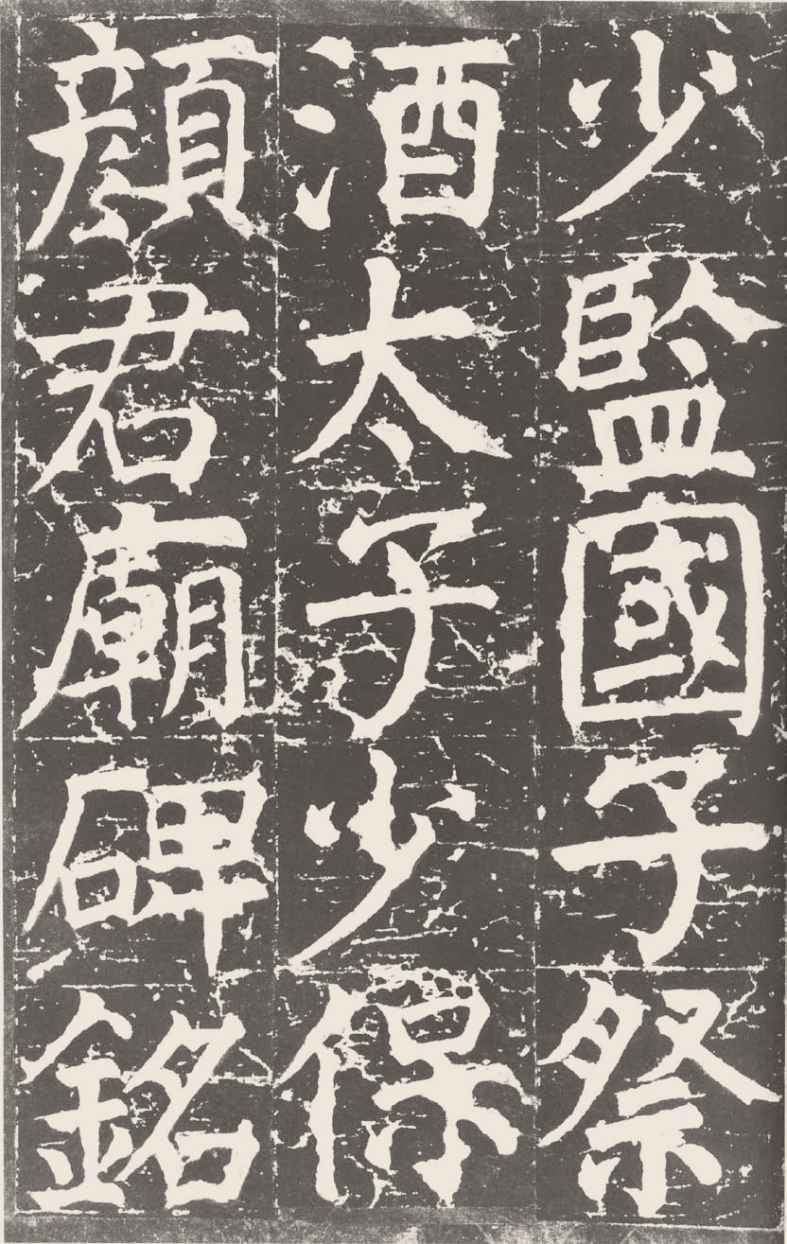

钟繇传世的楷书有《宣示表》、《荐季直表》、《贺捷表》【图8·1】、《力命表》等,都是小楷,只有刻本传世,尽管辗转翻刻难免失真,但多少保存了钟书的某些特点。

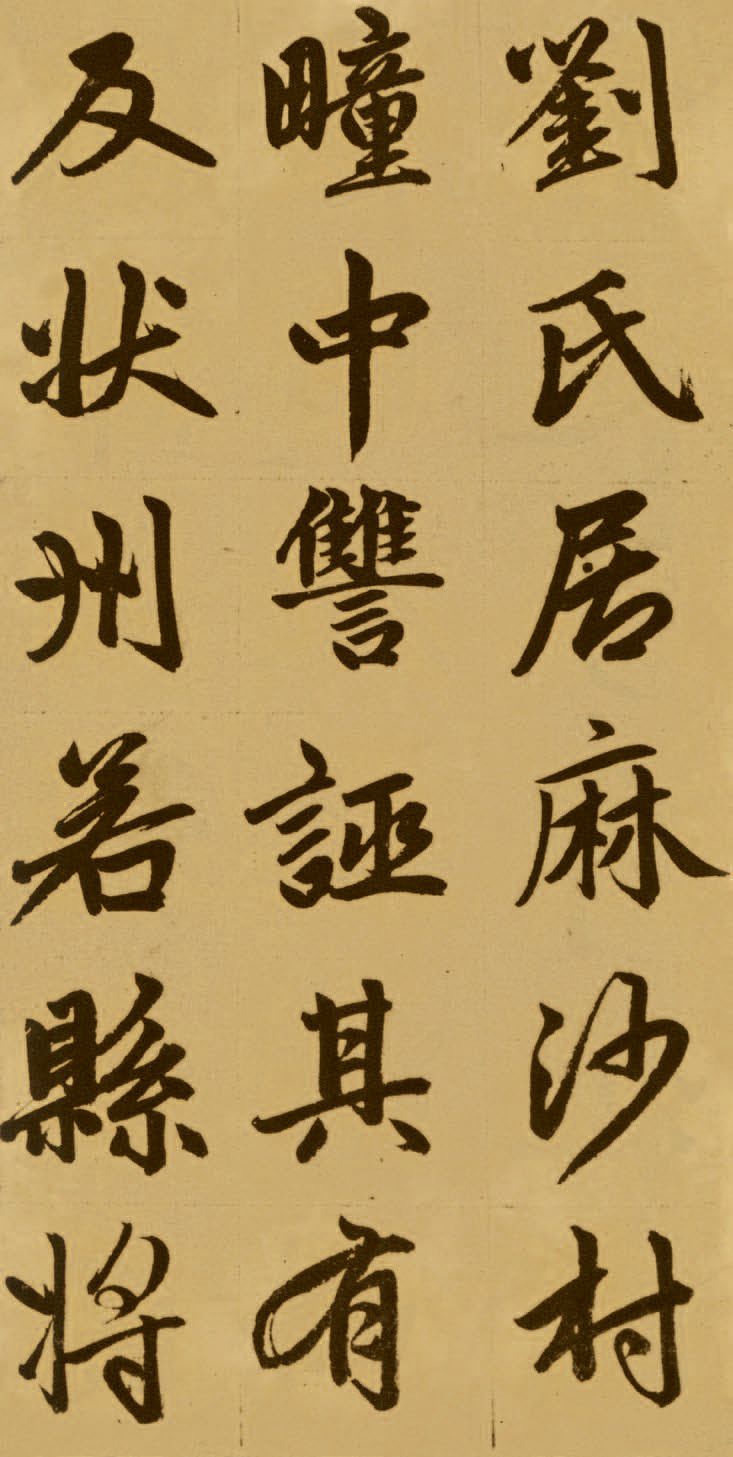

8·1 三国魏钟繇小楷《贺捷表》

书学文献记载,钟繇书法以“瘦”著称。我们从《贺捷表》可以看到,笔画写得瘦劲有力,宽结的字形,有横斜之势。钟繇的楷书带有隶书的遗意,例如横向的笔画长一些,纵向的笔画比较短,有的撇画以及竖钩,还有翻挑的笔势。这些都是楷书体初创阶段的书法特征。《宣示表》则整肃平正,很少翻笔,体态略呈扁势,与传世的王羲之小楷十分类似。所以有人认为,传刻的钟繇《宣示表》,底本是王羲之的临本。传世的《荐季直表》笔画肥厚,也许经过后人传写,越写越肥,渐渐失真走样。《荐季直表》结字还是横扁的,这一点可能接近钟书的特征。

楷书是汉魏之际形成的新书体,所以钟繇属于新书风一派的书家。受时代的制约,钟繇的楷书犹存隶意。东晋王羲之妩媚遒劲的楷书出现之后,衬托出钟繇楷书的古质特点,因此后世书法家以古雅、朴茂、天然来评赞钟繇的楷书。

三、王羲之的“今体”楷书

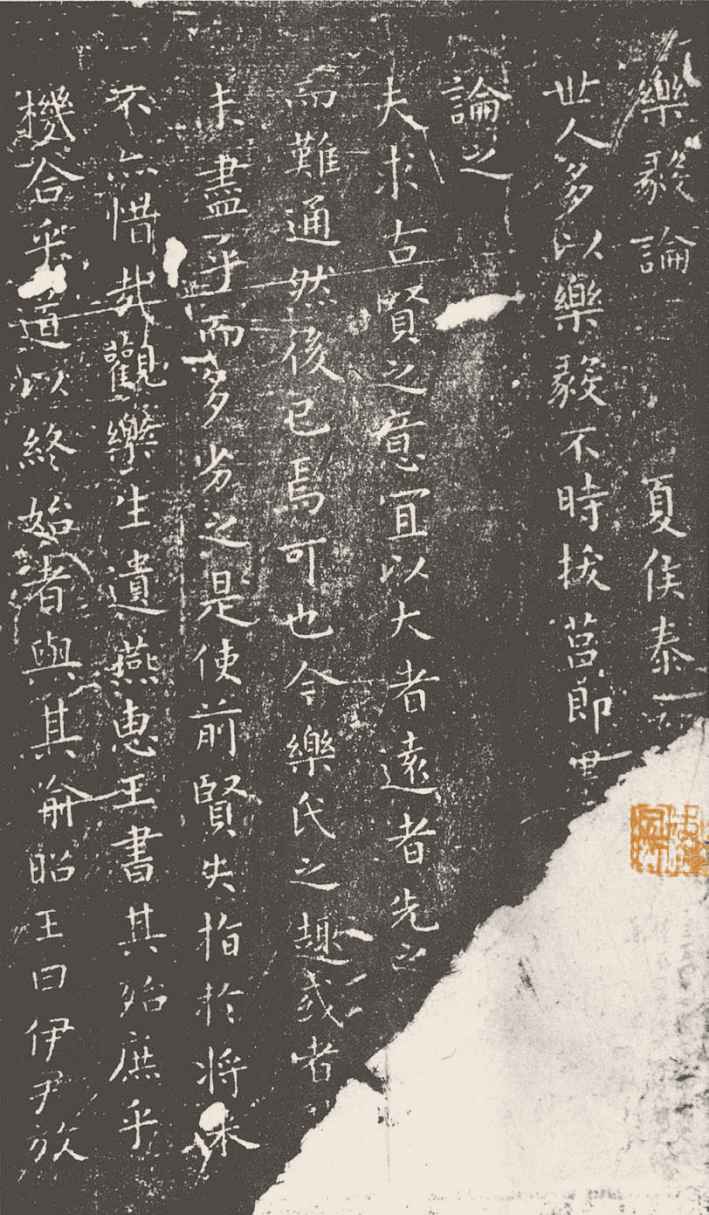

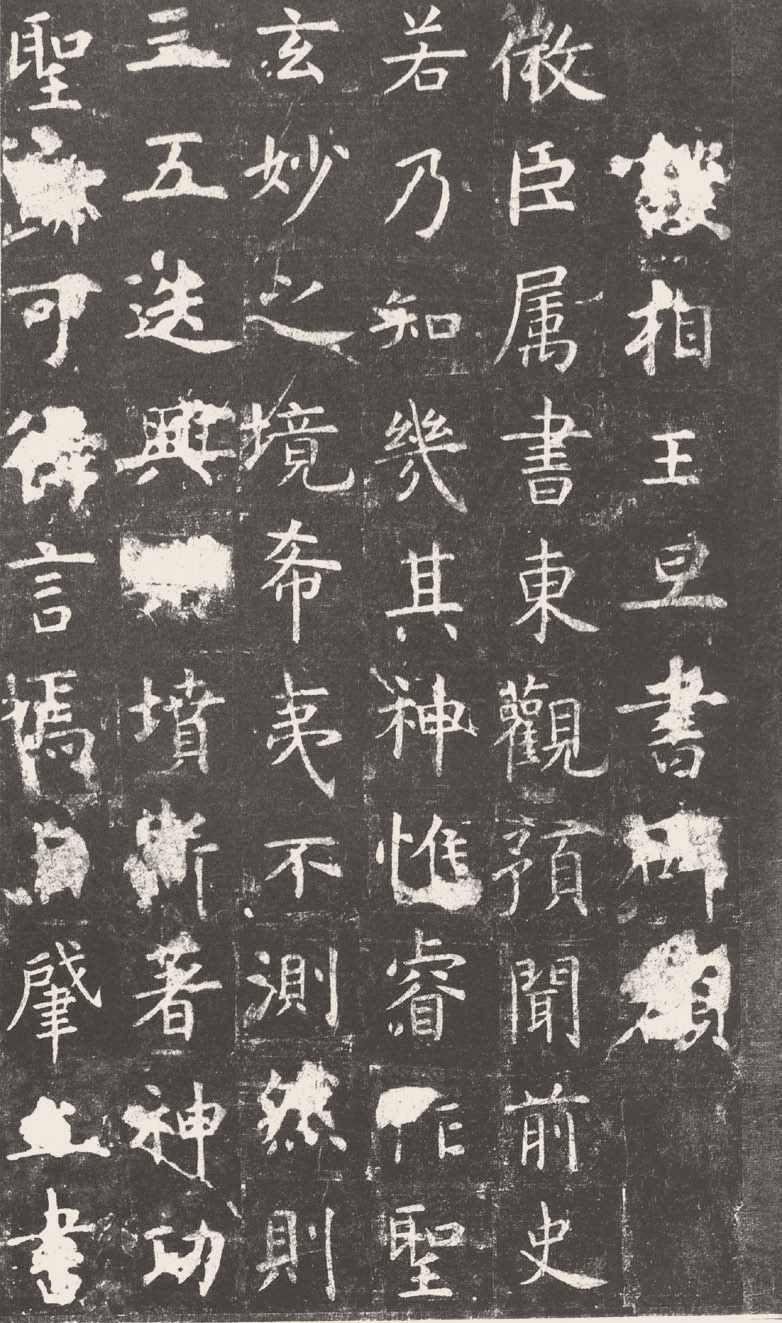

王羲之先后师法卫夫人、叔父王廙,两人都是传习钟繇楷书的书家。如此说来,王羲之的楷书渊源钟繇,是钟派。南朝时,王羲之的楷书作品尚存十多篇,大体都是抄写前人的文章。唐朝时,《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画赞》三篇小楷最著名,现在只有刻本传世。

《乐毅论》【图8·2】是三国时期魏国夏侯玄(泰初)撰写的一篇文章,论述战国时代燕国名将乐毅征讨各国的业绩。这篇小楷,传说王羲之是为其子“官奴”抄写的,供其习字之用。这位“官奴”到底是他第几个儿子,难以考索,至今是个谜。陈朝时,王羲之的七世孙智永见过这件书迹,称《乐毅论》为“正书第一”。他还说,这篇楷书在梁朝已有摹本流传。唐朝书法家褚遂良曾经鉴定御府收藏的王羲之墨迹,认定藏品中的《乐毅论》是真迹,列为王羲之楷书第一。唐太宗曾经命令弘文馆的拓书高手冯承素摹拓了六本,赐给长孙无忌、房玄龄、高士廉、侯君集、魏徵、杨师道六位重臣。此帖传世刻本甚多,以南宋刊刻的“越州石氏本”较为著名。

8·2 东晋王羲之小楷《乐毅论》

《黄庭经》是魏晋时期流行的道家典籍,讲养生修炼。王氏家族世代信奉道教,王羲之也有服食嗜好,辞官之后,遍游浙东名山,采集药石。南朝书法家陶弘景也信奉道教,他熟悉王羲之的书法,曾向梁武帝问及宫廷是否藏有《黄庭经》真本,那时他已不知《黄庭经》的下落。台北故宫博物院藏有一件《黄庭经》墨迹本,写在硬黄纸上,为临本。另有多种刻本,最有声誉的“颍上本”,据说是依照褚遂良当年的摹本刊刻的。

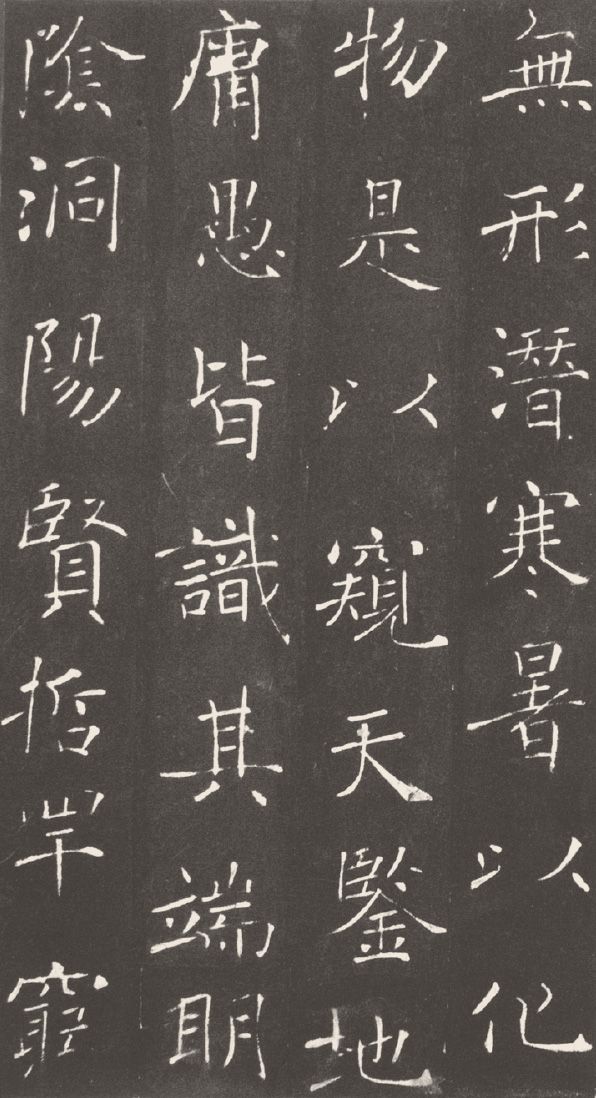

《东方朔画赞》【图8·3】是西晋名士夏侯湛写的一篇文章,前半部分是序文,后半部分是四言一句的赞语。东方朔是汉武帝身边的侍臣,好以诙谐戏谑的方式讽谏汉武帝。后人说他“道洁而迹秽,质清而文浊”。唐宋两朝御府都藏有《东方朔画赞》墨迹。此后只有刻本传世,以“越州石氏本”为佳,笔画瘦劲,字态欹侧一些。

8·3 东晋王羲之小楷《东方朔画赞》

王羲之的楷书与钟繇有很大差异。钟繇写楷书,有翻挑之笔,这是隶书的用笔习惯。王羲之写楷书是顺势行笔,用笔少翻挑,结字取纵势,即前人所说的“敛”。钟、王的字形结构也大不一样,钟繇是横长纵短,结字宽松,字势是横扁状;王羲之的结字紧凑,字形修长挺直。相比之下,王羲之的楷书风格新妍遒劲,基本剔除了早期楷书的隶意,将楷书书法推到“今体”阶段。

四、北魏后期的楷书

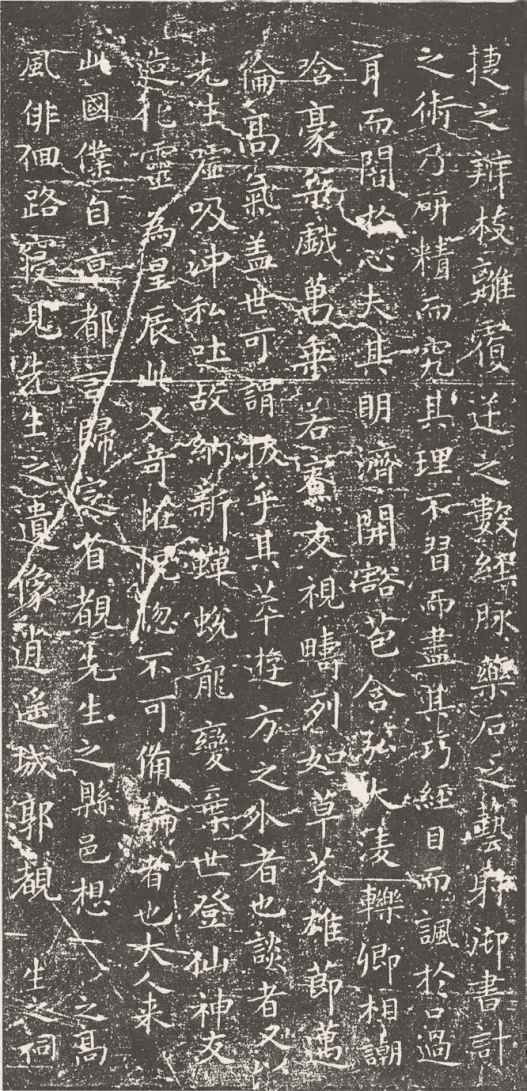

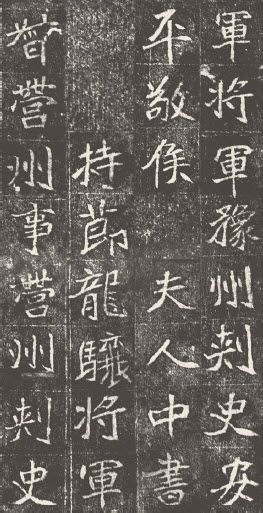

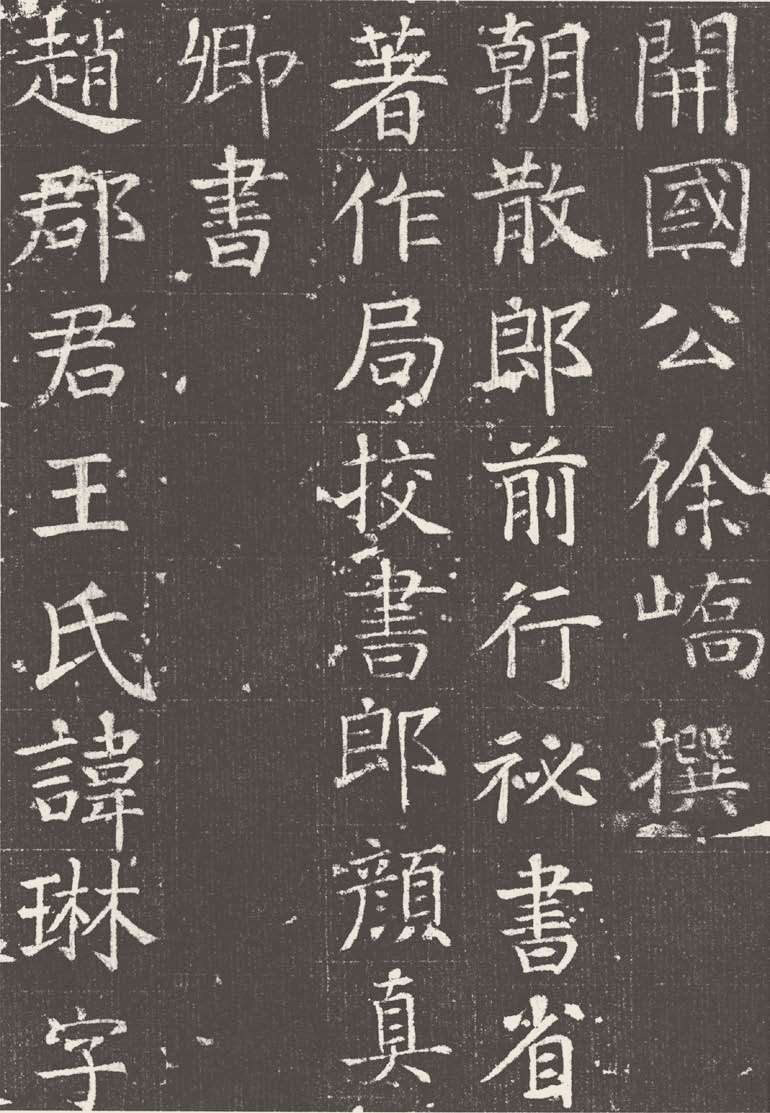

5世纪的中国南北分裂。南朝楷书已是新妍的“斜划紧结”式,北朝仍是古质的“平划宽结”式。北魏孝文帝亲政以后崇尚江左风流,实行“汉化改制”,公元494年从平城(山西大同)迁都洛阳,北魏书风迅速接轨南朝,出现“斜划紧结”的楷书新体,与东晋王献之《廿九日帖》、南朝王僧虔《太子舍人帖》的楷书非常接近。当时的墓志、碑刻、造像记都采用这类新体楷书,年代最早者,有洛阳邙山出土的《元桢墓志》(496年),龙门石窟镌刻的《牛橛造像记》(495年)、《始平公造像记》(498年,【图8·4】)。

8·4 北魏楷书《始平公造像记》

北魏后期的40年间,“斜划紧结”的楷书是正体字,通行北魏各地,各人所写却“和而不同”。例如洛阳一带的名迹,《始平公造像记》笔画如斩钉截铁般的方锐厚实,结体严密,字势雄强无比;《元绪墓志》(507年)结字修长,有左倾之势;《元详墓志》(508年)圆润秀雅,笔韵十足;《元保洛墓志》(511年)不作方头厚笔,有流动的笔意;《孟敬训墓志》(514年)结字紧侧,呈纵势;《元怀墓志》(517年)笔画匀称瘦劲,结字宽博疏秀;《元祐墓志》(519年)的结体化解了豪纵欹侧,娴静秀整;《李超墓志》(525年)峻美而饶有笔趣。

河北、山东、陕西地区的北魏楷书名迹,也是“斜划紧结”。《郑文公碑》(511年,【图8·5】)笔圆体方,含蓄稳重;《刁遵墓志》(517年)笔力内含,圆融得颇有柔情;《崔敬邕墓志》(517年,【图8·6】)笔画挺劲,结体之势,斜耸而周正;《张猛龙碑》(522年,【图8·7】)笔画方峻,结构严密;《马鸣寺根法师碑》(523年)姿态紧峭。

8·5 北魏楷书《郑文公下碑》

8·6 北魏楷书《崔敬邕墓志》

8·7 北魏楷书《张猛龙碑》

刻在汉中古道崖壁上的《石门铭》(509年,【图8·8】)是北魏楷书中的大字作品,因为康有为的推奖,特别著名。《石门铭》的结体,有的平扁开宕,有的高耸裹束,轶出了严整的常态,因而显得有些奇特。书写者王远在州府掌管文书的典签,他仍然模仿当时的正体楷书写字,大概因为面壁书丹类似“题壁”,写走了样才出现了种种变态,在他是无可奈何的事情,并非有意造奇设险。按当时的楷书标准衡量,《石门铭》写得并不精严,但清朝碑派书家赞不绝口,称它“飞逸奇浑”、“飘飘欲仙”,标为“神品”。其实,《石门铭》的结体类似洛阳龙门造像记中的《元详造像记》(498年),如果我们用裹束笔锋的方法写《元详造像记》,并且把某些笔画写得开张一些,结体散漫一些,就是《石门铭》的姿态了。

8·8 北魏楷书《石门铭》

北魏后期的楷书,还有一类横画斜度平缓、字形方正的楷书,如《高庆碑》(508年以后)、《高贞碑》(523年)。还有著名的《张黑女墓志》(531年,【图8·9】),书写者把撇画和捺画写得平斜开张,“之”、“进”等字的长捺几乎与长横那样左低右高,结字的特点可以概括为“斜划宽结”。

8·9 北魏楷书《张黑女墓志》

汉晋书刻碑志,不署名款,不知谁所写。北魏后期,始见书写者的名款,如《始平公造像记》(498年)署名“朱义章”、《孙秋生造像记》(502年)署名“萧显庆”、《石门铭》(509年)署“梁秦典签太原郡王远”。那时南朝碑刻也有署名之例,如《萧憺碑》(约523年)署“吴郡贝义渊”。这些署名的书写者,应是当时当地的善书者。

一千多年后的清朝,随着碑学书风的兴起,文人书家的提倡,北魏楷书才显彰于世,成为人们学习楷法的经典,泛称“魏碑”。

五、唐楷五家

唐朝科举重视楷书,铨选官吏要求“楷法遒美”,因此官员都善楷书,而且许多官员都有书写碑志的经历。颜真卿30余岁就为剑南节度使郭虚己书写墓碑墓志。文学史上“唐宋八大家”之一的柳宗元,贬谪南方做官,为僧人写过墓碑。即使以狂草著称的张旭,所写《郎官石厅记》,楷书端正“字字入古法”。

唐朝前期的楷书名家,历来有“唐四家”之说,却有两种组合,一种是“欧虞褚薛”(欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷),另一种是“欧虞褚陆”(陆指陆柬之)。按书法成就论,欧、虞、褚三家才是奠定唐朝书法局面的杰出人物。盛唐书家徐浩说,初唐书家传古法的书家是欧阳询、虞世南、褚遂良三位,各有所长:“虞得其筋,褚得其肉,欧得其骨。”(《论书》)欧、虞两家,欧字方严峻整,多有铭石书的遗法;虞书妍妙优雅,更显江左风流。他们是人入唐朝而艺仍陈隋,仿佛前朝书风的代言人,却是隋、唐书法承前启后的人物。褚遂良是在唐朝成长起来的书家,他的书法最初游移欧、虞二家,而后归宗王羲之流派,清俊秀丽,卓然自立,对唐朝楷书产生了深远的影响。

颜真卿是中唐书家,柳公权是晚唐书家,并称“颜柳”。颜字笔力内含,柳体骨力外耀,世有“颜筋柳骨”之称。在唐朝,柳字与颜字都很新颖,取法远近不同。颜真卿远取篆隶古法变革楷书,柳公权近取欧阳询、颜真卿两家楷法,自开新面。但是,真正能在颜真卿之后再开生面,自树一格,却只有柳公权一家。柳体在晚唐很有影响力,当时著名书家裴休(791—864)兼学欧、柳之法,更接近柳字。

唐朝楷书风尚,大而言之,凡有三变:初唐楷书劲健多姿,承接南朝“王书”楷书而来。中唐楷书体态宽博,趋尚丰腴;独有颜真卿,变革右军楷法,开启一代风范。晚唐楷书力主瘦挺,仿佛削肉存骨,已见拘苦凋敝之象。

(一)欧阳询

欧阳询(信本,557—641)是潭州临湘(今湖南长沙)人。祖父欧阳 、父亲欧阳纥都是南朝高官,为临湘豪门。欧阳纥33岁因谋反罪名被杀,欧阳询尚幼,被父亲好友江总收养。江总是陈朝的权臣,著名文学家,经他培养,欧阳询博通经史。他大半生在陈、隋两朝度过,曾任隋朝太常博士。李唐建国,欧阳询62岁,高祖朝任给事中,编有类书《艺文类聚》。太宗朝任太子率更令、弘文馆学士。

、父亲欧阳纥都是南朝高官,为临湘豪门。欧阳纥33岁因谋反罪名被杀,欧阳询尚幼,被父亲好友江总收养。江总是陈朝的权臣,著名文学家,经他培养,欧阳询博通经史。他大半生在陈、隋两朝度过,曾任隋朝太常博士。李唐建国,欧阳询62岁,高祖朝任给事中,编有类书《艺文类聚》。太宗朝任太子率更令、弘文馆学士。

欧阳询相貌丑陋,才艺过人。他的书法,初学王羲之,后来变体,向前代碑版学习古法。传说路途中看见索靖所写碑,仔细观赏揣摩,先是站着看,累了坐在碑前看,晚上露宿碑下,如此观摹三天才离去。唐初,欧阳询书法声望很大,高丽国甚重其书,遣使唐朝,求购欧阳询的书作。

传世的欧阳询书迹,有确切纪年者都写于70岁以后。如75岁所写楷书《化度寺碑》、隶书《房彦谦碑》,76岁所写楷书《九成宫醴泉铭》【图8·10】,81岁写的楷书《虞恭公碑》。他的楷书,人们称为“欧体”、“欧字”。

8·10 唐朝欧阳询楷书《九成宫醴泉铭》

欧阳询写楷书,运笔多是侧笔铺毫。起笔收笔,有顿按,所以横画、竖画两端稍重,中间略细,直劲中隐隐有曲势。因为笔画刚劲,俱见棱角锋芒,唐朝时就有人形容欧字“森森焉若武库之矛戟”。欧字结构紧瘦整肃,字的重心偏下,人们又以“孤峰崛起,四面削出”形容欧字的高耸姿态,以“劲险”称扬他的风格。米芾学过欧字,觉得欧字“如印版排算”,他也承认欧字结体的“险绝”。

(二)虞世南

虞世南(伯施,558—638),越州余姚(今浙江绍兴)人。祖父虞检、父亲虞荔,仕陈朝,“俱有重名”。虞世南自幼过继叔父虞寄为子,故字伯施。少与兄世基投师陈朝大学者顾野王门下,受业十余年,博学善文词,皆有文名,时人方为西晋“二陆”。隋炀帝爱重虞世南才华,授秘书郎,忌其正直,未重用。虞世南后为李世民所用,由秦王府而东宫,专掌文翰。太宗即位后,虞世南先后任秘书少监、秘书监,一直兼弘文馆学士。虞世南与欧阳询一样,也编过一部类书,名为《北堂书抄》。《旧唐书·虞世南传》记载:“太宗尝命写《列女传》以装屏风,于时无本,世南暗疏之,不失一字。”虞世南志性抗烈,与魏徵一样敢于谏言。唐太宗称他有五绝:“一曰德行,二曰忠直,三曰博学,四曰文辞,五曰书翰。”

虞世南早年师从同郡的王羲之七世孙智永学书。智永落发为僧,人号“永禅师”,“善王羲之书”,虞世南“妙得其体,由是声名籍甚”(《旧唐书·虞世南传》),是王羲之书法的正宗传人。唐太宗喜好王羲之书法,把虞世南留在身边,不但与他商略古今,而且常常谈论王书。

虞世南博学善文辞,留名后世却是“书翰”。他很少写碑,唯有《孔子庙堂碑》【图8·11】存世。此碑写于唐高祖武德九年(626年),这一年他68岁。碑文记述唐高祖封孔子二十三世孙孔德伦为褒圣侯以及修葺孔庙这件盛事。不久,此碑在一场火灾中烧毁。武则天当政时,相王李旦(即唐睿宗)奉命翻刻,并用篆书题写碑额。此碑后来又两次翻刻,一次在宋朝,碑在西安,俗称“西庙堂碑”。一次在元朝,碑在山东成武,俗称“东庙堂碑”。两碑的拓本,有肥瘦的之别。现存最佳拓本是清朝临川李宗瀚旧藏本,传说是唐拓本,部分缺字用“西庙堂碑”拓本配补。

8·11 唐朝虞世南楷书《孔子庙堂碑》

虞世南的楷书,笔画珠圆玉润,结体气秀色润,恬静优雅。仅凭形貌,很难看破虞字遒健的笔力。只有动笔临写,才会感受到虞字内含的笔力。看字画形态,虞字气象平和,不像欧字那样锋芒毕露,而清代书论家刘熙载说:“欧之为鹰隼易知,虞之为鹰隼难知也。”(《艺概·书概》)

(三)褚遂良

褚遂良字登善,生于隋朝开皇十六年(596年),杭州钱塘(今浙江杭州)人。父褚亮是虞世南的朋友,两人都是唐太宗李世民为秦王时招纳的著名学士,这批人当时共有18人,号称“十八学士”。褚遂良在太宗、高宗两朝先后担任过中书令、宰相等职务。太宗临终时,委托他与长孙无忌辅佐高宗。褚遂良反对高宗立武则天为皇后,触怒龙颜,贬职外放,公元658年死于贬谪之地爱州(今越南清化)。

虞世南去世之后,唐太宗感叹无人与他商讨书法,魏推荐了褚遂良,称其书法“甚得王逸少体”,得以侍书太宗。当时宫中收藏了大量王羲之墨迹,经褚遂良鉴定,真伪立判,毫无舛误,颇得太宗的赏识。

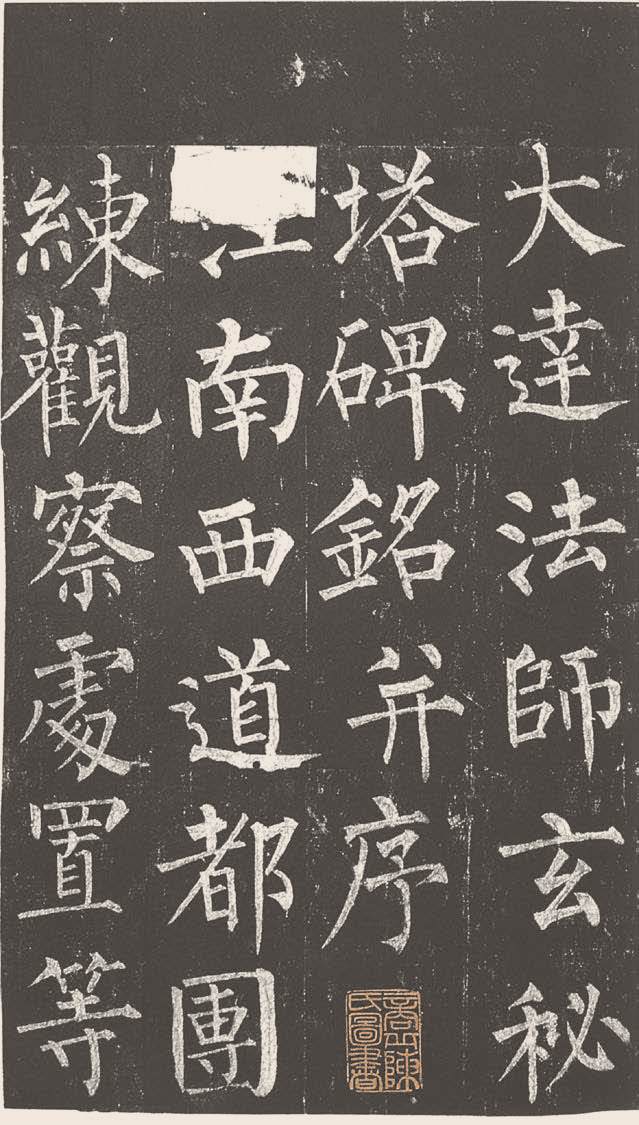

褚遂良的楷书,曾经受到欧阳询、虞世南的影响。46岁写的《伊阙佛龛铭》(641年),笔体方整刚健,骨格外耀,着力地撑开结构,有欧字的笔意。次年所写《孟法师碑》,兼有欧字的方严和虞字的遒丽,却更倾向虞字。他自成一家之法的标志性作品,是53岁写的《房玄龄碑》(648年)。他的楷书代表作则是58岁所书《雁塔圣教序记》【图8·12】,一篇是唐太宗撰写的《序》,一篇是唐高宗撰写的《记》,分别写在两块石碑上(今在西安大雁塔南门)。

8·12 唐朝褚遂良楷书《雁塔圣教序》

褚遂良晚年写楷书,笔势流畅,即使钩笔、折笔也没有丝毫的迟疑,流转灵动,有行书笔意。他善用笔锋,笔画细劲,“一钩一捺有千钧之力”。字态风姿绰约,妩媚婀娜,后人喻为“美人婵娟”。

世间传有两种褚遂良墨迹,一种《阴符经》(今藏美国旧金山亚洲艺术博物馆),字形宽展方整,略见隶意,却少灵动,是仿学褚字的作品。另有《倪宽赞》墨本(今藏台北故宫博物院),也是后人的临仿之迹,但字形窄长,不类碑版所见褚字。

(四)变法出新意的“颜体”

颜真卿(清臣,709—785)出生在京兆万年(今陕西西安),祖籍琅邪临沂(曹魏时自鲁迁临沂)。琅邪颜氏是经学世家,也是精通字学的书法世家。颜真卿九世祖颜腾之(宏道)是草书名家。六世祖颜协(子和)善草隶,当时荆楚一带的碑碣大多出自他的手笔。五世祖颜之推通字学,能书法,著有《颜氏家训》,训诫子弟以诗书礼义立身传家。曾叔祖颜师古是训诂学家,精通古文奇字。颜真卿祖父颜昭甫、父亲颜惟贞、伯父颜元孙都是文字学家兼书法家。颜真卿的外祖父是唐朝知名书法家殷仲容,颜元孙和颜惟贞幼年都曾寄养殷家,颜真卿幼年丧父,也曾寄居殷家。

颜真卿青年时代步入仕途,后半生正当动荡不安的中唐时期,“安史之乱”爆发后,他奋力维护国家统一,组织军队,抗击叛军。颜真卿晚年撰写的《颜家庙碑》这样概括自己一生:“真卿早孤,蒙伯父臮、(兄)允南亲自教诲。举进士,历校书、制举、醴泉尉;陟清白、长安尉,三院御史,四为大夫,六为尚书,再为采访节度,充礼仪使光禄大夫,鲁郡公。”他77岁奉命出使,劝谕地方军阀李希烈归顺朝廷,被害。颜真卿一生饱经忧患,忠直刚烈,能文能武,后世称赞他是忠君的人臣楷模。

唐朝书法家中,颜真卿传世的作品最多。宋朝留元刚刻过一部《忠义堂帖》(又称《颜鲁公帖》)收刻墨迹四十余种。颜真卿一生写过很多楷书碑志,如《多宝塔碑》(752年)、《夫子庙堂记残碑》(752年)、《鲜于离堆记》(752年)、《东方朔画赞碑》(754年)、《谒金天王神祠题记》(758年)、《臧怀恪碑》(763年)、《郭家庙碑》(764年)、《大唐中兴颂》(771年)、《麻姑仙坛记》(771年)、《元结碑》(772年)、《宋璟碑》(772年)、《八关斋记》(772年)、《李元靖碑》(775年)、《颜家庙碑》(780年)等。

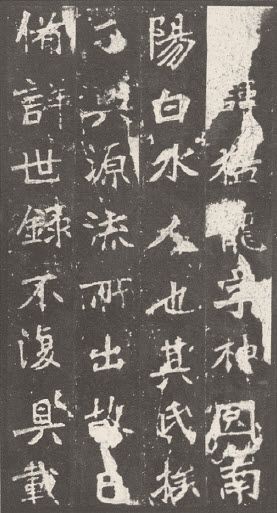

近年出土了两方颜真卿早年书写的楷书墓志铭:33岁写的《王琳墓志》【图8·13】,42岁写的《郭虚己墓志》。从这两方墓志来看,颜真卿早年的楷书周正匀称,很像平正的“干禄字”。44岁写的《多宝塔碑》,近乎程式化的写经体。

8·13 唐朝颜真卿早期楷书《王琳墓志》

50岁以后,颜真卿的楷书面貌发生了明显的变化,《谒金天王神祠题记》可以见出端倪。55岁写的《臧怀恪碑》,颜体的特点初具规模:每字撑满方格,结字平稳,改变了过去上紧下松的欹侧状,笔画圆劲,笔力沉着。70岁以后写的《麻姑仙坛记》、《颜家庙碑》【图8·14】,结字平正朴厚,笔力愈加遒劲。

8·14 唐朝颜真卿晚期楷书《颜家庙碑》

“二王”以来,书家所写楷书,结构都是欹侧姿态。颜真卿则采用篆隶古法写楷书,正面结字,实外虚内,堂堂正正。为了加强笔画的力度,用笔裹锋涩行,笔画厚实圆浑,气力弥满。这样写楷书,端严稳重,骨格开张,气势雄浑。这样的风格,就和欧、虞、褚的楷书风格大不一样了。苏轼佩服颜真卿革新楷法的成就,有诗道:“颜公变法出新意,细筋入骨如秋鹰。”(《孙莘老求妙墨亭诗》)

颜真卿写的楷书碑,字形比其他唐楷碑刻大一些。他写的《大唐中兴颂》(现存湖南祁阳峿溪),字形更大,近乎榜书。他采用篆隶笔法、字法写楷书,也是展大楷书字形的手法,易于取得醒目的视觉效果。所以,后世写榜书多取颜楷之法。

(五)清瘦劲媚的“柳体”

柳公权(诚悬,778—865)是唐朝晚期的著名书法家。他原在州郡做管理日常事务的僚佐,40余岁赴京上奏章,唐穆宗(821—824在位)喜欢他的楷书,调他入朝任“侍书学士”。几年后,其兄柳公绰觉得他做文案类似伎匠,不光彩,致信宰相李宗闵,经过疏通,改任弘文馆学士。唐文宗(827—840在位)时,又召他侍书,继而充任翰林书诏学士,负责书写皇帝的诏书,用其书法专长,晚年得授太子少师的荣誉衔。

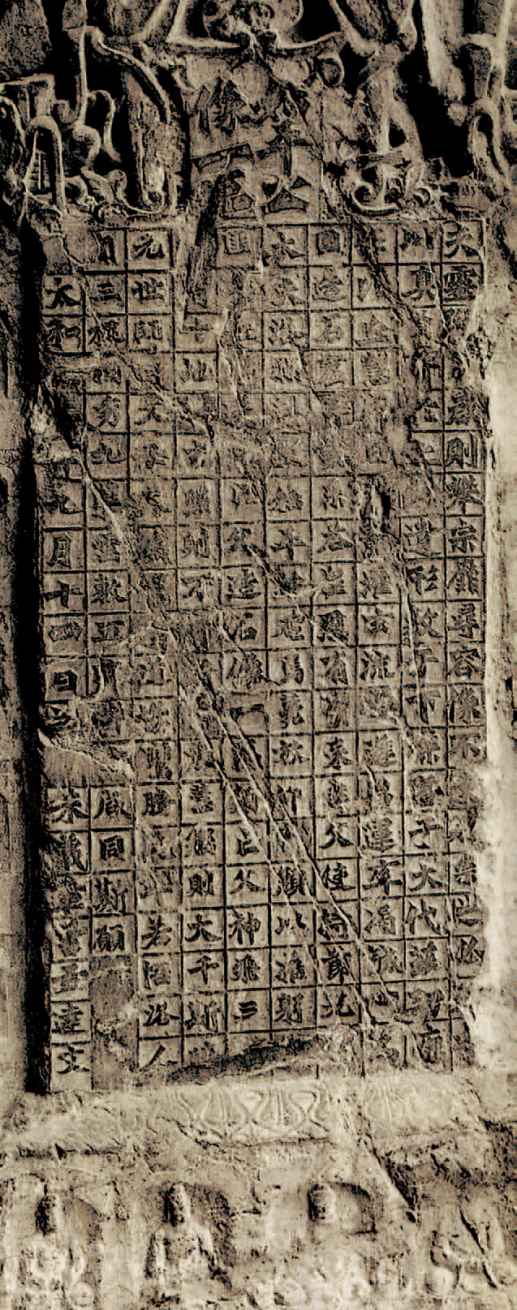

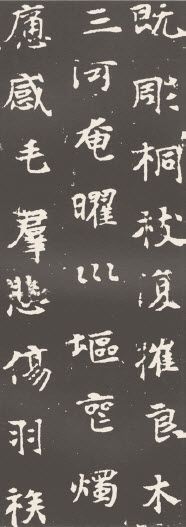

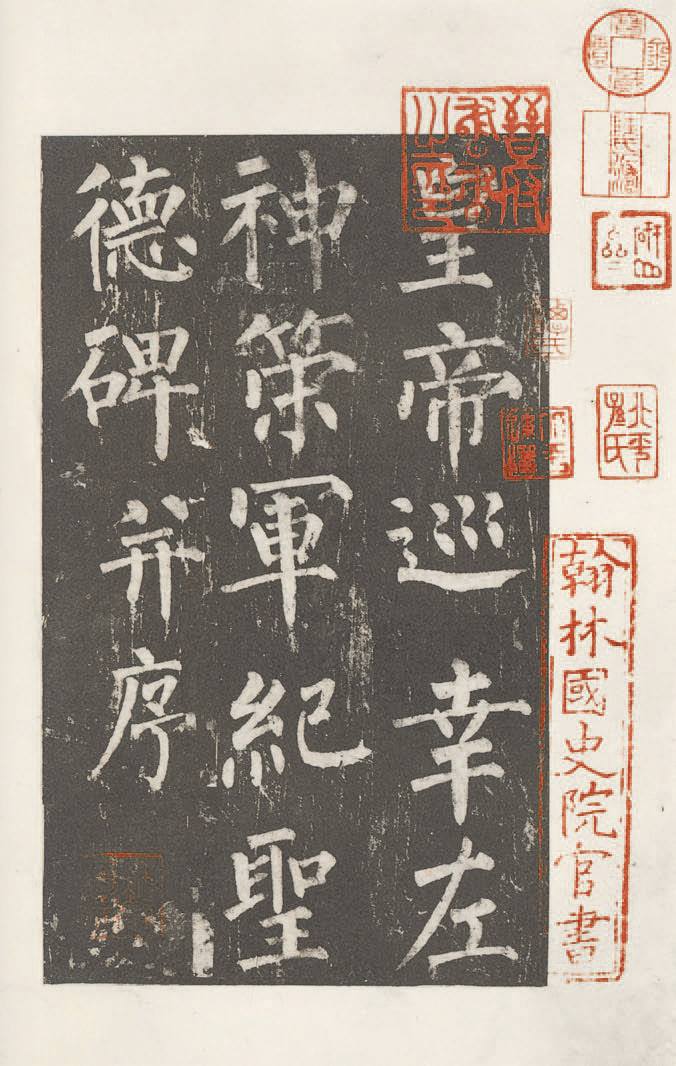

柳公权的楷书因碑刻流传,精彩的名作有两通碑刻,一通是64岁所写的《玄秘塔铭》(842年初【图8·15】),俗称《玄秘塔碑》。当年柳公权为佛寺道观写过不少碑铭,1986年在西安城外出土他59岁时为回元观写的《钟楼铭并序》。唐穆宗最初就是在寺庙里看见了柳公权的书迹才记住了他的名字。另一通碑是66岁奉唐武宗之命书写的《神策军碑》(843年)【图8·16】。神策军是负责保卫皇帝安全兼作仪仗工作的禁卫军,当时由宦官统领。此碑很早就毁了,拓本极少,流传不广。

8·15 唐朝柳公权楷书《玄秘塔碑》

8·16 唐朝柳公权楷书《神策军碑》

柳公权初学王羲之书法,后来吸收唐朝前辈名家的楷法而自成面貌。由他51岁写的《李晟碑》来看,中年楷书倾向欧字的紧结。代表柳体典型风格的《玄秘塔碑》,仍有欧字的特点,笔笔现棱角,字字见锋芒,笔画方峻瘦硬。明朝项穆形容柳体像“怒目金刚”,“严厉而不温和”,缺少含蓄的韵味。但是《神策军碑》笔力遒劲,笔画圆浑,离颜法近,离欧法远。柳体的风格,总体看,既不像欧体那样整肃紧结,又不如颜字那样宽绰雍容,而以清瘦劲媚为特点。

宋朝就有“颜柳”之称。明人评论柳字是以颜字为参照:“颜书贵端,骨露筋藏。柳书贵遒,筋骨尽露。”(王世贞《艺苑巵言》)柳体难免“以密伤韵”,但柳体楷法严谨,因此晚近的一些书家认为柳体是唐代楷法的集大成者,主张初学者采用柳体作为学习楷法的范本。

六、流美稳便的“赵字”

赵孟頫(子昂,1254—1322年)是宋太祖十一世孙,出生在山青水秀的吴兴(今浙江湖州),年青时为真州司户参军。26岁那年宋朝亡国,闲居乡里,发愤读书,埋头习艺,因而博学多才,诗文、音乐、书画、篆刻、鉴定古物,样样精通。元朝初年,元世祖派官员到江南搜访文人,物色名士,他被选为第一。34岁应召赴元大都(今北京),元世祖见他英姿焕发,称为“神仙中人”,授以官位。赵孟頫是“南人”,元朝最受歧视的一个阶层,元朝皇帝看中他自有装点门面、笼络人心的意思。赵孟頫官拜翰林学士承旨,推恩三代,但始终是一个花瓶式人物。

赵孟頫是宋朝的宗室,甘愿在元朝做官,这是失节,故为后世士大夫所不齿。知书达理的赵孟頫似乎也意识到这一点,他写过一首题为《罪出》的诗,曲折表达了自己的处境和懊悔的心态:“在山为远志,出山为小草”,“昔为水上鸥,今如笼中鸟”。这样表露心迹,也改变不了失节的形象。后世一些士大夫瞧不起他的人格,以此比附他的书法,说赵字笔力软弱,体态媚俗,不能学,否则终身难脱俗气。

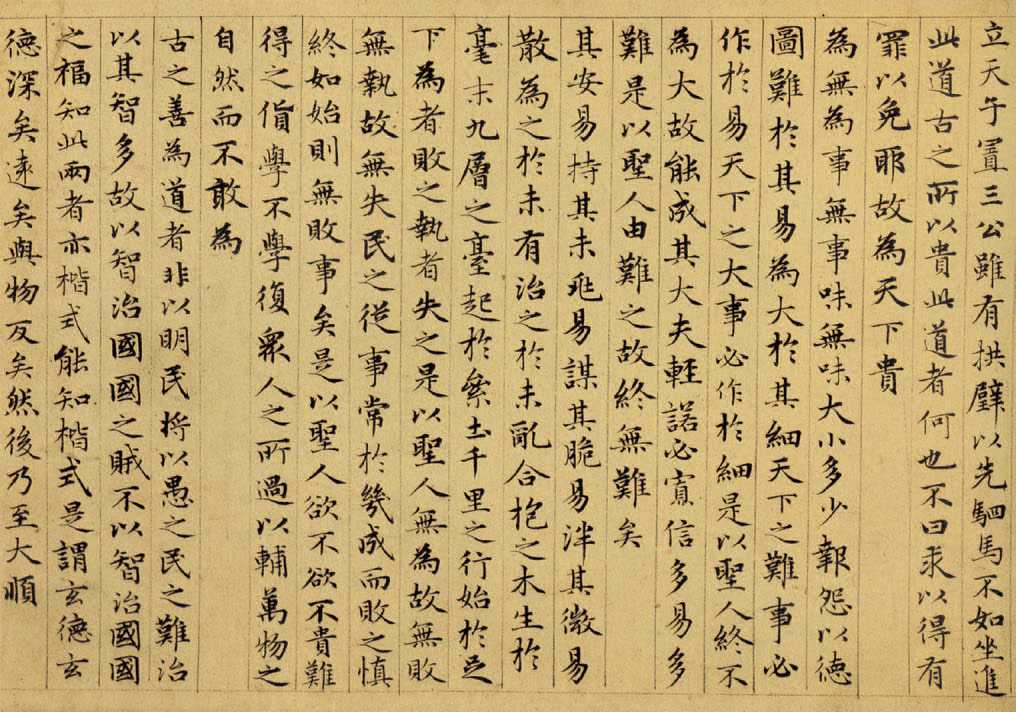

在元朝,赵孟頫书名充塞四海,众口推崇。他擅长各体,楷书尤为著名,是“颜柳”之后的楷书名家。他常以小楷抄写长篇文章,如佛经、《孝经》、《道德经》【图8·17】以及《千字文》,据说他写字的速度很快,一天能写两万多字,这个本领令许多书家望尘莫及。他的小楷,运笔流利灵动,笔画遒劲,结字精密,秀俊多姿,最得晋人法。大楷有《三门记》、《胆巴碑》、《仇锷碑》等,都是传世的名作。他写大楷,笔画圆厚丰满,字形稳重宽博,显然借鉴了唐朝李邕的结字之法。晚年写的《仇锷碑》【图8·18】,老成持重,风骨健秀。

8·17 元朝赵孟頫小楷《道德经》

8·18 元朝赵孟頫大楷《仇锷碑》

元明两朝的书家都承认赵孟頫的书法妙契晋人,视为“右军正脉”。虽然赵孟頫追摹晋唐书法的功夫极深,与古人相比,“撇欲利而反弱,捺欲折而愈戾”,“正似圜阓俗子,衣冠而列儒雅缙绅中,语言面目立见乖忤,盖矩矱有余,而骨气未备”(莫是龙《莫廷韩集·评书》)。

赵孟頫的书法及其地位,近代学者马宗霍的评价较为公允:“吴兴虽云出入晋唐,兼有其妙,顾学晋者纯是晋法,学唐者纯是唐法,求其一笔为家法者,不可得。此承宋季书法无纪之后,故当屹然为正宗,以视右军、鲁公,则才力已薄,仅能不失旧物”,“元之有赵吴兴,亦犹如晋之右军”(《书林藻鉴·元·序言》)。