1.3 简单API的介绍

下面介绍一些在黑客编程中会用到的API函数,尽量排一点简单易用的函数,用简单的几行代码来完成一定的功能,希望大家能在这里体会到编程乐趣,不至于被大段的代码影响了自己前进的心情。

1.3.1 复制自身程序到Windows目录和系统目录下

一般的病毒木马都有这种类似的功能,完成这个功能其实并不复杂,我们来拆解思考一下实现这段代码的步骤。

复制是一个拷贝的过程。既然是拷贝,就要知道拷贝的原位置和目的位置。也就是整个过程其实分3步,首先要得到自身程序所在的路径,然后获得Windows目录和系统目录,最后分别拷贝自身程序到这两个目录中。这3个步骤要如何完成,下面我们来看看完成这些功能的API函数。

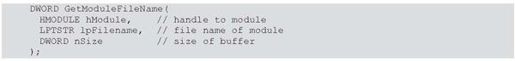

获得自身程序所在路径的API函数的定义:

该函数有3个参数,分别如下。

(1) hModule:该参数在获得自身程序时使用为NULL。

(2) lpFilename:该参数指定一个字符型的缓冲区,用于保存程序自身所在的路径。

(3) nSize:该参数指定缓冲区的大小。

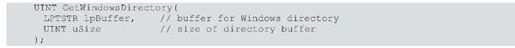

获得Windows目录的API函数的定义:

该函数有两个参数,分别如下。

(1) lpBuffer:该参数指定一个字符型的缓冲区,用于保存Windows目录的路径。

(2) uSize:该参数指定缓冲区的大小。

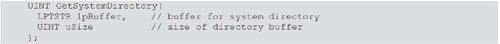

获得系统目录的API函数的定义:

该函数有两个参数,分别如下。

(1) lpBuffer:该参数指定一个字符型的缓冲区,用于保存系统目录的路径。

(2) uSize:该参数指定缓冲区的大小。

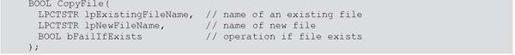

拷贝文件的API函数的定义:

该函数有3个参数,分别如下。

(1) lpExistingFileName:该参数指向一个已存在文件的路径,即原文件路径。

(2) lpNewFileName:该参数指向一个新的文件的位置,即欲拷贝到的文件的目的路径。

(3) bFailIfExists:该参数是一个布尔型参数,如果参数为TRUE,若目的文件已存在则返回,复制失败;如果参数为FALSE,若目的文件已存在则强行覆盖原有的文件。

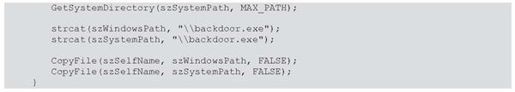

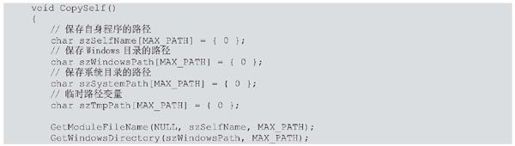

需要使用的API函数已经介绍完了,下面就来真正完成这个复制自身程序到Windows目录和系统目录下的程序,代码如下:

该函数需要包含Windows.h这个头文件,也就是在该段程序的最开始处加一句:

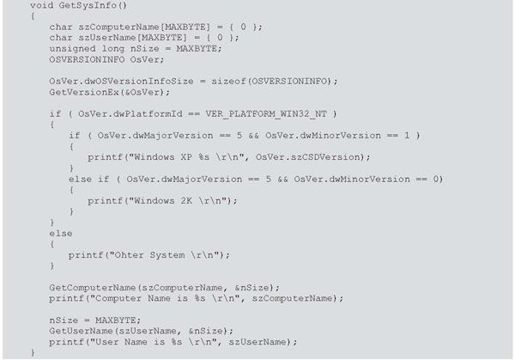

1.3.2 获得系统的相关信息

了解一个系统相关信息也是一项比较重要的内容,强大的扫描软件Nmap在对目标主机进行扫描时,也能对目标主机的系统等信息进行识别,真的是很强大。这里简单地获取一些与系统相关的信息,主要获取的内容有操作系统的版本、操作系统的名字及当前登录的用户名称。接下来逐个介绍这些API函数。

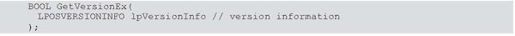

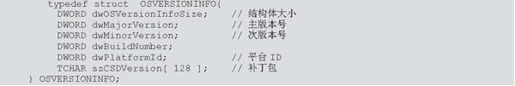

(1)获取操作系统版本

代码如下:

该函数就一个参数,这个参数是指向一个OSVERSIONINFO结构的指针。看一下OSVERSIONINFO这个结构体。

dwPlatformId的取值有3个,而现在主要使用一个,即VER_PLATFORM_WIN32_NT。

(2)获取计算机名称

代码如下:

该函数有两个参数,介绍如下。

①lpBuffer:保存计算机名称缓冲区。

②lpnSize:保存缓冲区的长度,该参数是一个输入/输出参数。

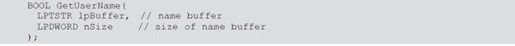

(3)获取当前用户名称

代码如下:

该函数有两个参数,介绍如下。

①lpBuffer:保存当前用户名称的缓冲区。

②nSize:保存缓冲区的长度,该参数是一个输入/输出参数。

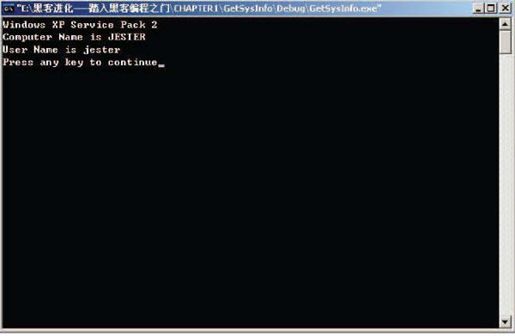

将代码进行编译连接并运行,其执行结果如图1-13所示。

图1-13 当前操作系统版本、计算机名及当前用户名

这个程序完成了我们想要的功能,对于编程的部分就介绍到这里。下面介绍Debug和Release方面的内容。

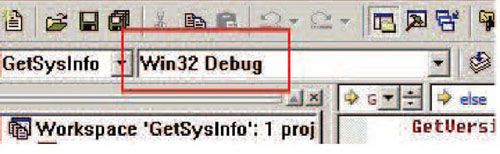

1.3.3 Debug和Release的编译方式

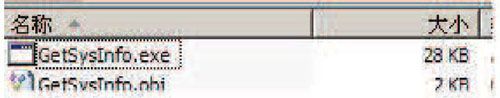

关于获取系统信息的程序,我们编写完成了,也编译连接并运行过了。找到刚才编译的程序,查看一下它的文件大小,如图1-14所示。

图1-14 GetSysInfo的程序大小

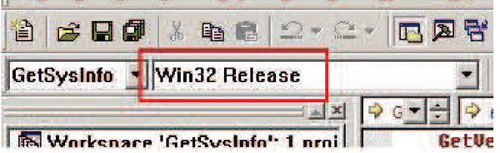

从图1-14中可以看出,该程序竟然有153KB大小。是不是很惊人?我们一共写了不过十几行代码,但是却生成了如此大体积的程序,这是为什么呢?因为代码默认编译连接是Debug版本的,如图1-15所示。

图1-15 Win32 Debug方式

从图1-15中可以看出,我们的代码是由Debug方式编译的。Debug被称为调试版本,在这种方式的编译下,可执行程序中会附带很多和调试相关的数据或代码,而且不做任何的优化,以此为开发人员提供大量的调试信息,从而方便了程序的调试工作。除了Debug方式编译以外,还有一种方式是Release方式编译,单击“Win32 Debug”右边的下拉箭头可以选择“Win32 Release”,如图1-16所示。

图1-16 Win32 Release方式

Release方式被称作发布版本,是为最终用户使用的,这种方式对代码做了大量的优化工作,不再包含与调试相关的信息,从而使程序的运行效率更高,体积更小,如图1-17所示。

图1-17 Release版的GetSysInfo的文件大小

从图1-17可以看出,两个程序的文件大小发生了截然不同的变化。因此,当我们自己写程序调试时,应该使用调试版,以方便我们对程序进行调试。当我们的程序已经调试完毕,那么可以使用发布版来与大家进行交流。

1.3.4 查看函数定义

很多时候,我们都需要查看函数的定义,而函数的定义都在SDK的头文件中。虽然从MSDN中也能找到函数的定义,但是还是有略微的不同,而且对于查找自定义函数的函数定义也是很方便的。

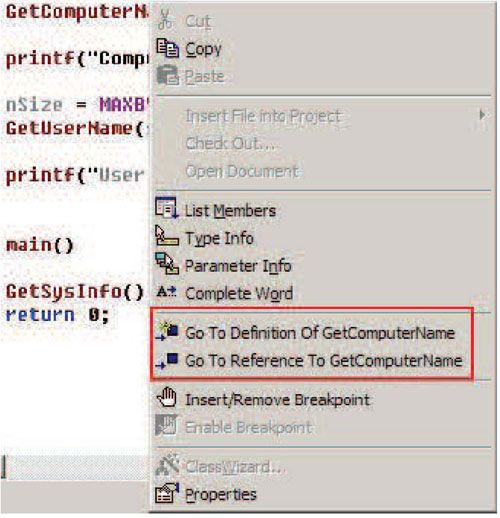

回到我们的代码当中,随便选中一个API函数,比如GetComputerName()这个函数。加入要查看该函数的定义应该如何查看呢?我们在GetComputerName()这个函数上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单上选择“ Go To Definition Of GetComputerName ”(到GetComputerName函数的定义处)命令,如图1-18所示。

图1-18 “ Go To Definition Of GetComputerName ”命令

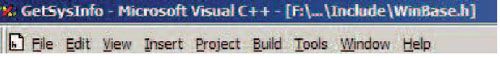

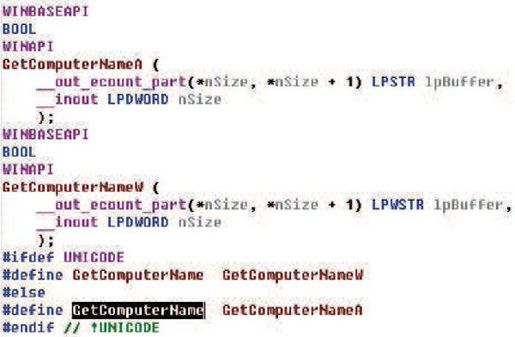

当选择“Go To Definition Of GetComputerName”命令以后,会来到“Winbase.h”头文件中的GetComputerName()函数的定义处,如图1-19和图1-20所示。

图1-19 “Winbase.h”头文件

图1-20 GetComputerName()的定义

从图1-20中可以看出,GetComputerName是一个宏,其对应的函数为GetComputerNameA()。关于GetComputerName()和GetComputerNameA(),包括可以看到的GetComputerNameW(),我们都不进行介绍。通过图1-20的函数定义和前面介绍这个函数的定义来比较一下,可以看到,头文件中的定义比MSDN中的定义对于函数的描述更加详细,比如WINAPI表示函数的调用方式。

除了“Go To Definition Of GetComputerName”以外,还有一个“Go To Reference To GetComputerName”,这个是查看何处引用了函数。大家可以自行进行练习。