序言

媒体之死

影响力的巅峰

在电视盛行的媒体时代,人们认为传媒有一种特殊的魔力:时尚杂志的一篇评论能够引起一段流行,电视广播的一个曝光能够引起一个城市的骚动…… 媒体能够以微小的力量掀起巨大的波澜,一言顶千军万马,成为变革社会的动力之一。

以小博大也符合普通人对改变的期望,每一个屌丝[1]都有着改变世界的梦想。梦想可以追溯得更加久远,《三国演义》中有舌战群儒的典故,诸葛亮仅凭三寸不烂之舌力战张昭、陆绩等人,实现刘备联孙抗曹;更离谱的是张飞喝断当阳桥,说是曹操军队追逐刘备军队,张飞大喝三声当阳桥应声断裂而退了曹兵。故事真实或者虚构并不重要,重要的是背后隐藏着人们的一种渴望:我们想要做什么,就希望自己能做到。顺着这个渴望,我们还可以找到很多太古时期的神话:点石成金的手指、孕育千军万马的葫芦、芝麻开门的山洞……

古人渴望的一句话就能呼风唤雨的梦想,在互联网的时代,正在成为现实。

躺在原始森林深处的假日客栈里,一边听着山风徐徐,一边拿起手机,轻轻点击通讯录上的图像,与久别的心上人轻声细语,享受着天涯海角心有戚戚的浪漫;或是,指挥团队修订商业预案应对对手的挑衅,实证着运筹帷幄之中、决胜万里之外的胆识;再或者,作为点评明星将自己的镜头切换到娱乐选秀的现场,通过电视直播接受万众的景仰……

鸡犬相闻的“地球村[2]”是否准备好成为人类的归宿?显然准备还不够,村落还不足以体现信息化对今天生活带来的影响,地球已是弹丸之地,被调皮的人类玩转在手心。

一切都如此完美,地球人只需惬意地享受工业文明的辉煌,静候信息时代的昌明吗?古老的想象加上互联网的新魅力,我们应该感觉到更真切的力量所在。然而,当我们徜徉于互联网信息中,感叹着信息化的昌明,感受到的不仅仅是正义,还有邪恶。

这是一个虚假漫天飞的世界,真相虽然能够被爆出,但却被淹没在口水泛滥的泡沫之中,说谎更加有力量,只要能吸引眼球、足够煽动,满足了古老的窥私欲望或者可怜的道德安全感,谎言就能肆虐互联网世界的每一个角落。每个人都想看到真相,但每个人都不愿说出真相,人们没有等待的耐心,只愿直线地追逐自己的目标,互联网的穿透力在呼风唤雨的同时也打碎了所有人的宁静,生活的空间与时间日益碎片化,早已不是静心能够形成力量的世界,传统的价值观岌岌可危。

媒体呢,他们的力量呢?正义去哪里了?当正直期望真相的时候,真相却是互联网不能自行纠正谬误,正义的价值远远不及感官刺激来得痛快,大众的无知推动着虚情假意,等来的却是劣币驱逐良币的厄运。

互联网变革

烟花不能驱动人类社会进步,但火药可以!

同样,影响力不能驱动社会变革,但互联网可以!这是一个全新的开始,互联网不只是一个快捷的沟通工具,也不只是“一言以兴邦,一言以丧邦”的影响力平台,就像火药不只是节日的礼花,火药的价值在于驱动火箭,开启人类飞天的梦想。

媒介是信息传输的基础,是传播变革的基本动力,也是社会变革的原动力。媒介的技术形态决定了信息的形式:报纸印刷墨字、电视播放影像,墨字、影像是信息在报纸和电视上不同的表现形式,印刷术、广播电视的出现先后对社会发展产生了巨大的影响,现在,轮到互联网了。

互联网的真正深刻之处在哪里?信息的交流正在替代物质的流通,成为世界新秩序的决定者,信息的流向不再受制于传统的时间和空间。使用空间方式的变化正是人类文明进步的典型标志,与之前的任何时代相比,时间、空间的概念都遭遇了前所未有的颠覆,人类正经历工业文明向信息文明的过渡。

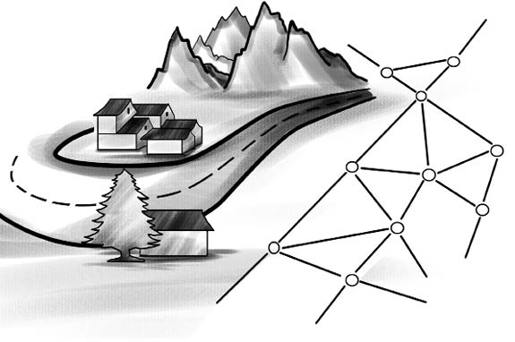

曾经,城市和乡村代替丛林成为新的生活空间

现在,网络正在代替公路……

正如城市替代乡村成为人类的生活空间,这促成了农业文明走向工业文明;互联网正在成为人类生活的新空间,这一变化促成工业文明转向信息文明。当人类经由农业文明、工业文明进入信息文明,人所代表的智能生命引领着生物界,也从物质文明进入了意识文明。

互联网的价值在于重构社会秩序,让普罗大众拥有不一样的全新生活。

沟通动力

三年前我写了《裂变》[3],这是一本关于互联网的书,写着写着发现,想把互联网说清楚并不容易,跟平时与同行们交流不同,大众更想知道互联网是什么,它不是冰冷的技术或者业务术语,如果要绕开专业来认识互联网必须意识到,互联网不只是技术或者产品,不能简化成内容和工具,它属于生活本身。就这样,互联网的“裂变”最后成了一本未来学作品,着力点放在互联网对科技、文化、经济带来的变化上。

在解释“裂变”的含义时,有一段关于“沟通”的说明:世界正走在“裂变”的路上,因决而裂,因变则通。人本终极之通,是沟通。我还在想,有没有一个更简单的角度,能够理解上帝造人这简单而完美的主旨?我想,那就是沟通,人与人之间的无限沟通,让心灵放飞,通向自由的王国。

“沟通”是什么呢?在文化和科技的发展中,是见证者还是领导者?我一直认为,沟通作为最接近人类本能的后天能力,是解读人类文明发展的钥匙。所有这些促使我想写一本新的书,解读“沟通”的力量。

探讨“沟通”还需要提到一个人:麦克卢汉[4],这位颇具争议的加拿大传播学家给了我很多的启发,与国内许多传播学爱好者不同,我不是麦克卢汉的拥趸,在人的延伸、媒介即是信息、地球村、冷热媒介等观点上,我与麦克卢汉有很大的分歧,但这并不掩盖麦克卢汉观点的影响,如同牛顿、达尔文、爱因斯坦这些科学巨匠,不只是在阐释专业科技,而是从专业的角度窥视人的意义,他是能给人启迪的思想家。

正因为此,当出版人卢俊建议书名叫作《重新理解媒介》时,我毫不犹豫地赞同了,这是本书最重要的缘起,也是向麦克卢汉致敬的最佳方式,书的英文名采用“Understanding Medium”而不是“Understanding Media”说明了两个“理解媒介”的区别,麦克卢汉的媒介是基于媒体的理解,本书则着重于解读媒介本身。“重新理解”的也并不是麦克卢汉说到的媒介,而是今天大众面临的全新媒介——互联网。

现在,麦克卢汉的媒体(Media)正日益边缘化,人们仿佛回到信息出现前的黑暗之中。我们不得不面对一个现实,媒体已经死了,但借助互联网的新媒体却还没有活,传统的影响力时代正在消逝,我们需要重新理解媒介。

关于本书

本书致力于重新梳理互联网环境下的传播学脉络,系统阐述互联网传播的整体概貌,考虑到互联网跨行业、跨领域的特征,信息传播与网络行为将难以区分,如果硬要对这本书做一个传统归类的话,这将是一本互联网传播学兼顾社会学的书。

全书分五大部分:

第0章:理解媒介。显然,这一部分内容与麦克卢汉的“理解媒介”对接,讨论了“理解媒介”中一直备受争议的问题(人的延伸、地球村、冷热媒介、媒介即信息),并试图给出新的解读,这些问题刚好把话题从电视时代拓展到互联网时代,展现“媒介是什么”。如果有较深媒介认知基础,可以直接跳过此章,阅读第一章。因此,本章命名为第0章。

第一章:媒介与信息。媒介是传播的物理基础,互联网更新了人们对媒介、信息的认知,本节花费了部分笔墨帮助大家统一认知,为下一部分研讨传播做准备。

第二章:互动传播。传播是互联网的基本特征,互动是一种全新的传播方式,使媒介行为成了闭环。本章从传播的横向广度,传播的人员数量、规模,到传播的纵向深度,内容涉及个体传播行为与群体传播。

第三章:社会化实体。互联网时代,从新闻的媒体到所有的社会实体都需要关注公共传播,传播的变革改变了社会结构。

第四章:虚拟空间。媒介发展的本质是人们使用空间方式的变革。

世界是不确定的,一切皆有可能,认识世界的方法也不确定、不唯一,但却有迹可循,并且,选定了一个角度才有一个相对确定的认知世界的方式。我们看到科技进步带来的奇幻变化,这些变化是毫无规则的还是有着明确的方向?在纷繁的变化中,能不能找到一些稍显清晰的脉络?能不能对理解现今的流行现象有一些补益,并窥视到较长时间跨度下的驱动力量?

媒介传播是正在发展的技术,在区别不同媒介的时候,我们时刻体验着不同媒介之间的历史递进关系,本书试图在给出一个成熟框架的同时更多地关注发展的趋势性。本书在专业论述的基础上还希望能够给你带来全景感,也正因为此,内容有一定的跨度,读者在阅读的时候,不必过于拘泥于其传统含义,要更多关注互联网的重构特性。

醒客于北京

2013年10月5日

[1] 屌丝:网络流行词,是一种地位低下的自我嘲讽,但并不自暴自弃。

[2] 地球村:1964年传播学者麦克卢汉在《理解媒介》一书中提出的概念,英文:global village,现代科技缩短了时空差距,整个地球像在一个村落里一样方便。

[3] 裂变:全名《裂变——看得见的未来》,机械工业出版社,2010年7月。

[4] 麦克卢汉:马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan,1911~1980)加拿大著名传播学家,《理解媒介——论人的延伸》(Understanding Media, The Extensions of Man)一书的作者,麦克卢汉以独特的视角来解读媒介与传播。