· 媒介不只是人的延伸也是环境的延伸。

· 从媒介即是信息到媒介即是行动。

· 媒介是指代。

互联网作为电视之后的新兴媒介将带来什么,对工作、学习、生活会带来哪些变化?我们需要重新审视这一崭新媒介。传播的物理基础是媒介,理解媒介是解决传播问题的关键,是理解互联网变革的入口,与所有本源问题探讨一样,我们先来探讨媒介与人的关系。

为什么是媒介

媒介是什么?它有关真实、感觉、认知,决定我们对世界的认识。

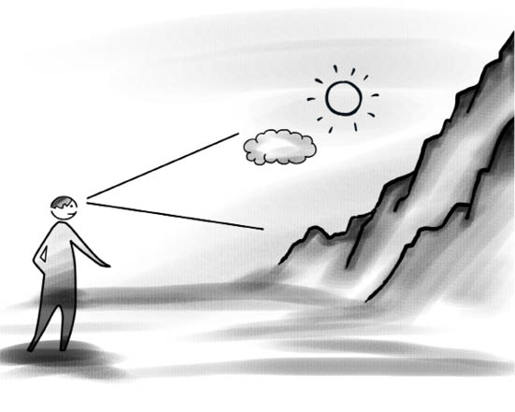

我们如何认识世界?媒介又是什么?

媒介是人与人联系的中介,或是人与世界的中介,无论是我们认识世界还是改造世界,媒介都不可缺少,媒介是人与世界的联系,当然也包括人与人之间的联系。

不过,媒介常常是不合格的联络员。我们听到的声音,常常伴随风的杂音,随着距离的增加,声音还会变小;我们隔着篝火看远山,那些原本静静的山在火焰背后不停抖动。进一步了解物理学知识会知道,能够“真实”传递信息的媒介是不存在的,我们看到、听到的世界,不过是耳边或者眼前媒介的反应。

难道,媒介不能告诉我们真实的世界?

我们看到的世界,只是眼前媒介的反应

如果不是自然媒介[5],换成人造媒介[6]会怎么样?来写封信试试看。我写在纸上,你收到的信没有人拆封过,你看到我的字迹,该是我的“真实”表达。看上去没有问题,这一切符合我们日常理解的真实性。不过仔细想想,还是有困惑。我给你写信,想告诉你什么呢?一只猫从我眼前经过,我写出来,你能想象到我看到的是怎样的猫吗?白猫还是黑猫?我可以补充颜色,一只小花猫,你又怎样知道究竟是什么花色呢?问题可以一直纠缠下去……我要怎样写你才能和我有一样“真实”的感觉?这么较起真来,想描述清楚眼前发生的故事该有多难。那换一下,说说我的心情怎么样?这是不依赖外界就可以决定的事儿,也不需要去客观求证,但是,你看到我写“我很高兴”能知道我究竟是怎样开心的吗?或者,看到“我很伤心”,是否能够想象得出我愁苦的面容?不需再多举例子了,媒介传递信息所受的限制远比我们想象的要多得多。

既然媒介并不能提供“真实”,那媒介如何实现人与世界的联系?

人们对世界的认识依赖于眼、耳、鼻等的感觉,我们已经习惯把基于自然媒介的感觉来代替客观世界。这好理解,自然媒介是在千百万年的生物进化中形成的人与外界的联系方式,如果不依据听和看,还有什么办法能跨过看到和听到呢?人们用媒介的感觉替代对外界的认知,媒介是指代。

有人会反问,媒介指代并不是真实,不真实怎么靠得住?问题在于,人又怎么区别真实还是不真实呢,只有当来自新媒介的感觉与旧媒介上已经形成的习惯不一样时,人才会感觉不真实,真实是通过比较得到的,没有比较,就无法区分真实与不真实。换句话说,觉得真实不过是习惯了一种媒介。第一次通过电话听到亲人朋友的声音,觉得好像不是对方,通话几次之后习惯了也就觉得正常了,你会觉得通过电话说话不是真实的吗?只有你对比见面聊天的感觉,才知道不一样,由于真实感来自习惯,人们总是把已经习惯的媒介当作标尺去衡量新的媒介。一个有意思的反例是,当我们在太阳下长时间戴着墨镜,之后突然摘下来,会感觉到直接用眼睛看到的世界特别不真实。

媒介不断发展,从报纸到电视再到互联网,人们在不同媒介上形成不同的“真实感”,媒介以替代的方式实现人与世界的联系,替代显然不能是随意的,而要以人能否体验到真实感为依据,替代不等于真实,媒介也不能传递真实,但通过媒介指代,可以让人感觉到真实。既然媒介是人通往世界必经的出口,那也是打开新世界的窗口。

困惑地球村

媒介技术的进步是否能把我们带回到鸡犬相闻的村落,地球村?

麦克卢汉说:媒介是人的延伸。也就是说,媒介是人感觉的延伸,或者是人能力的延伸。报纸是眼睛的延伸,通过报纸图片,可以看到以前未曾直接看过的画面;收音机是耳朵的延伸,通过收音机,可以听到以前未曾听过的声音。

把媒介看成是人的延伸而不是简单的工具,确实是个非常独特的思路,它从人的角度来理解媒介的意义,非常直接。一个很能说明“媒介是人的延伸”的例子:衣服是皮肤的延伸。这个道理比较好理解:皮肤是用人体与环境接触和隔离的部分,衣服跟皮肤一样保护着人体。这样,衣服对于人的意义就非常清楚。借助外界的物品,如树枝,能够采摘到更多的果实,再扩展一下,如果你想要得到以前得不到的东西,你可以借助工具得到,相当于你的手伸得更长了、眼睛看得更远了。

顺延媒介是人的延伸这个观点,媒介已经不是狭义的信息传播媒介了,媒介是一个很广泛的概念,这句话广义上可以等同为:工具是人的延伸。这里说的工具既包括石块、锤子这样的简单工具,也包括汽车、机器人那样的复杂工具。从媒介到工具,媒介范畴一下子扩大了,在麦克卢汉时代,不同的媒介属性存在巨大的差异,到了互联网普及的时候,人们习惯的各种实物媒介正在快速一体化:购买公交车票、地铁票、飞机票、报刊、杂志,甚至超市购物,这一切只需要通过一台电脑、手机或者平板电脑,就可以解决,千差万别的媒介形式,在互联网上统一到了一起。

《理解媒介》中最激发想象力的描述莫过于地球村:“由于电力使地球缩小,我们这个地球只不过是一个小小的村落。”于是原来由地理空间隔离的全球不同地区就变得息息相关了。借助电子媒介,人的各种能力被大大延展:个人行踪能够轻易被大众关注、演说画面能够瞬时在全球传播,仿佛空间距离屏障已经不存在,大家都被压缩到一个透明的瓶子里,各种阻碍被打破,身处异地的两个人不需要借助第三方便可以直接联系……从媒介的传播张力出发,这个画面是可以想象的,整个地球像一个村子,连部落鼓的声音都能彼此听见。

不过,“媒介是人的延伸”这一观点也有明显的局限,人类穿了衣服之后,衣服不只像皮肤一样起到保暖、保护的作用,还能美化外形,甚至起到保护隐私的“遮羞”作用,这些用“人的延伸”来解释就显得很牵强。麦克卢汉应该意识到了这些问题,所以他说电子媒介[7]是人的中枢神经的延伸,不同于机械时代的媒介,只是具体器官的延伸,中枢神经是整体的而不是局部的,遗憾的是,他没有解释清楚整体到底是个什么意思。

地球村,如果理解成全球人好像生活在一个村子里重新回到部落时代,这是“媒介是人的延伸”的“合理”顺延,但结果显然又不太合理,有什么问题呢?试想,身边的人可以随时找你说话、吃饭或者给你布置任务,一两个人还好,如果六七个以上的人能够随时打断我们,说话、吃饭或者布置任务,这样的日子不用太久就会让人精疲力竭,需要休假——通过独处隔离来缓解过度干扰。现在,“地球村”里数十亿村民都可以随时找你,即便不吃饭、不布置任务,只是发条信息给你,如何?不要说数十亿,数十人不停地发信息,也会让人很快崩溃。地球村如果真是全球人类因为电力迅捷的传递而成为一个“压缩”版的村庄,你认识的所有人的窃窃私语都能一句不漏随灌进你的耳朵,结果将是一场灾难。

麦克卢汉的《理解媒介》出版于电视飞速发展的时代,电视相比较报纸,最大的特征是直观性:报纸利用文字的索引性描述需要回忆帮助重现感觉,相比之下,电视在视听上是直接的,非常接近直接看的效果。麦克卢汉的传播思想带有深重的“直观性”烙印,比如“重新部落化”、“地球村”,都力图帮人们用熟悉的事物来直观理解媒介,显然,直观性不是万能的。

电视、电话的时代之后,人们部落化了吗?看上去没有太大变化,电视能够瞬间将千里之外的画面送到眼前,分隔在各地的人们可以瞬间回到部落时代,天天可以面对面聊天,生活在同一个“地球村”中,但这只是看到了直观性的一面。如果只有一两个朋友,可能看不出有什么变化,实际上你认识的人有数十或数百个,如果他们都要跟你时刻在一个互相可见的“村里”怎么办?你当然可以把他们通过电话“召集”到眼前,回到“部落”,问题是,你的小伙伴和大学同学并不认识,在你看来都是哥们儿的“部落”里,“村民们”并不熟悉,他们却被热情地安排在同一个“部落”里,所以电子媒介把我们拉回的并不是祖先们熟悉的“部落”。

当电话、网络都普及的时候,我们会感觉自己生活在充满集体温暖的原始部落里吗?信息化并没有像麦克卢汉说的那样,让你回到一个群体性的部落生活中,宅[8]似乎成为更流行的名词,这种不同,要求人们用更多的维度去理解媒介。人的延伸,或者说,工具、能力的延伸是媒介的唯一结果吗?

不妨来看看麦克卢汉关于人和人交换物品的例子。很久以前,住在山里的人种地吃麦子,住在海边的人打鱼吃鱼,山里人和海边人的生活都比较单调。后来有了车子,山里的麦子能够运到海边,海边的鱼也能运到山里,山里人和海边人都能吃上麦子和鱼。山里与海边的产品交换越来越多,山里种地的人不再把麦子运到海边,海边打鱼的人也不再把鱼运到山里,他们在中间选择了一个交通方便的地方进行交换,随着时间的推移,交换的地方相对固定,形成集市,最终形成了城镇。问题来了,轮子如果是腿的延伸,城镇是什么的延伸?至少,不能简单归结到某个器官的延伸上。

车轮延伸了腿,完成了两地物质产品的交换,也促进了集市与城镇的出现,而城镇,不是人的延伸,是环境的延伸,是森林、农庄之后,人类新的生活环境。认识到环境也是媒介的延伸,能够帮助我们从更全面的角度来理解媒介,媒介不再是孤立发展的工具,而是具有互相影响的系统结构,是构成人类社会的生活环境。媒介不仅是麦克卢汉所说的人的延伸,媒介也是环境的延伸,媒介将人与环境连为一体。

与媒介对话

媒介不是冰冷的静态工具,它活跃在人与环境之间。

麦克卢汉将媒介区分成冷媒介与热媒介两种:信息传递饱满的称为热媒介,信息传递欠缺的称为冷媒介。冷媒介“清晰度”低,提供的信息量少,接收者需要补充信息;热媒介“清晰度”高,提供的信息量大,接收者不需要太多补充信息。

麦克卢汉以媒介本身来区分冷、热媒介。比如,收音机是热媒介、电话是冷媒介,照片是热媒介、卡通画是冷媒介,电影是热媒介、电视是冷媒介……试着对比着区分看看:收音机不会讲有头无尾、故弄玄虚的故事让听众去瞎猜,播音员自己会讲完整的故事,电话则是你一句我一句的,需要互相对话才有完整的信息;照片和卡通画,从画面丰富程度层面来看,照片能直接看出人的模样,卡通与人像有区别,需要人的记忆加想象来补充;电影和电视的区别则不明显,可以这样理解,电影的故事是完整的,电视需要观众自行结合当前时事背景。

麦克卢汉认为媒介形式决定了信息内容,照片、电影、电视……不同形式的内容采用的媒介载体就不一样,不同的媒介承载的信息是有选择的,不能跨界,报纸代替不了照片,照片代替不了电影,电影代替不了电视。不过,这些区别到了网络媒介就不同了,各种形式的媒介都被融合到了网络上,网络媒介是一般化、无区别的媒介。

如果热媒介、冷媒介是通过是否需要补充信息或者需要补充信息的多少来判断,那么就不能静态地区分媒介的冷热类型,媒介的冷热应该由传播时的具体情况决定,是动态的过程,收音机如果正在播出问答节目,对于参与者来说就变成了冷媒介。如果不对比看,是否需要补充信息并不是一个是非的问题,传播的具体场景决定了信息展示是否充分,而不是仅由媒介直接决定,换句话说,媒介本身并没有冷热的区别。意识到网络媒介几乎可以模拟所有的传统媒介,对媒介静态进行冷热划分的做法就更没道理。

实际上,冷、热媒介揭示的是接收者在媒介上的参与性,人不是媒介的旁听者,人需要与媒介对话。冷、热媒介反映的是人们参与程度的高低:冷媒介需要参与的程度高,热媒介需要参与的程度低。媒介参与程度并不完全由媒介决定,还取决于接收信息者是否主动。冷、热媒介反映了媒介使用的规律:媒介并不是单向地向人传递信息,也需要人的反馈,是人与媒介的交互过程。在机械媒介[9]时代,人们即使主动对媒介进行反馈,也很难反馈到媒介上,对正在进行的传播造成影响。这就好比你在地铁上看报纸,你的阅读感受并不影响别人阅读这期报纸,报纸不能将你反馈的信息传递给另一个读者。

网络媒介看新闻是主动选择的,网站上的新闻什么时候被看到,取决于人何时点击,相比于走在客厅里不经意间听到一条电视新闻,参与性的区别越来越明显。媒介的冷热特性揭示了媒介的交互性:媒介可以主动推送信息给人,人也可以从媒介主动获取信息,而且人们可以互相影响。媒介的主动性实现人的延伸,媒介的被动性实现环境的延伸。

媒介即行动

媒介不仅改善了人与人的交流,还改变了人的行为方式,并最终改变社会关系。

麦克卢汉说:媒介即信息。即媒介本身也是信息,而不只是一种盛装(承载)信息的容器,采用哪种媒介(容器)也决定了信息内容。简单地说,媒介不只是传递了内容,更重要的是改变了使用媒介的人们之间的关系。比如,两个人打电话,不仅仅代表他们之间说了多少话,更重要的是,电话比书信更有亲切感,显然,这种感觉不是书信能做到的,是电话媒介本身传递出来的信息。

麦克卢汉开启了一个新的思考方向:不要静态地研究内容如何在媒介上传播,而要关注一种新的媒介对社会关系的影响。一种新媒介应用于既定系统,带来的结构性改变要远比该媒介上传递的内容重要。20世纪90年代后期,麦克卢汉热潮再起,一个重要原因就在于,人们发现互联网的出现正加速改变着人们的社会关系,这与几十年前麦克卢汉的想法相呼应。

电视、电话能让人感觉像面对面一样,成全了“媒介即是信息[10]”的另一种解读:媒介是透明的,媒介的价值由承载的信息来呈现。媒介说到底是一种中介,中介的最佳状态是什么?是让借力于中介的各方能够充分发挥自由,感受不到中介的存在。感受不到中介不是不要中介,而是中介不带来额外的限制和阻力,即“透明化”[11]。

如果我们把“媒介即是信息”解读成“媒介在于它要传递的信息”,再反观机械时代,又如何理解媒介呢?答案是“媒介即是索引”。无论是竹简还是纸张,书写绘画得到的信息都是高度简化的,信息内容只是提示性的,人们看到之后需要借助经验回忆才能重现感觉,文字对于事实的描述是高度抽象的,无法直接让人产生感觉。

从机械时代的“媒介即是索引”演进到电视时代的“媒介即是信息”,由此表明媒介发展的方向:媒介从唤起旧记忆到能够辅助产生新感觉。“媒介即是索引”、“媒介即是信息”,接下去,媒介演化的下一步将是何处?

答案或许在于“信息”一词。人与人之间传递信息——说话,本身不是目的,说“你晚上过来聚餐”,不是为了说这句话,而是要达成“你晚上过来一起吃”的行为。人与人之间传递信息的目的是为了统一行为,让原本各自行动的人“协同”起来。

电视上播的牙膏广告不是只为了让你看热闹,而是想要你去购买,之前,电视没有提供购买的技术条件,传统的新闻网站也无法判定你是否需要,因此只能为你提供“不疼不痒”的信息服务,并美其名曰品牌广告。波兹曼[12]在《娱乐至死》中忧心忡忡地表示:电子媒介让一切与自己无关。我们热衷于知道电视上外国首脑互访时是先迈左脚还是先迈右脚,而对邻居晚饭是否有着落毫不关心。

“信息不是目的,与世界联系才是目的”这句话还可以从信息泛滥的角度得到佐证。

手机等随身设备的能力日益强大,人们把看到的听到的发到网上,清晰的图片、流畅的视频,朋友们能够见证到他们的真实生活。不过,由于每一个人都是“上帝”,都有着与世界每一个角落随时发生联系的能力,一个有着充分主动性的“上帝”,随时可能打破个人空间的区隔。原本一个人的私事,非常容易扩展成一群人的关注,甚至成为公众事件,如果你有些落寞,这似乎不是什么坏事,而如果你碰到的每一个人都将私事公开,“上帝”们不只是可以想着如何随时随地联系别人,也要考虑如何准备好随时随地接待不速之客。人们享受媒介带来的便利的同时,也不得不忍受媒介的骚扰。

当信息开始泛滥,我们意识到,并不是所有别人看来有用的信息对我们也有用,只有那些能够引发我们行为(肢体的行动或者心理的活动)的信息才是有效的。其实,人们不满足只是看到世界,而要对所了解的世界具有操控感。当看到的世界能对你做出反应,就更能真切地能感到存在于这个世界。

“媒介即是索引”、“媒介即是信息”之后将是:媒介即是行动。“行胜于言”在互联网媒介的时代得到验证,行动高于影响力,不能引导行动,影响力又有何意义?

以人为本

媒介不仅是自然科学,还是社会科学,离不开以人为本的视角。

从“媒介即是索引”、“媒介即是信息”到“媒介即是行动”,能看出技术能力决定传播深入的程度,也反映了一个规则:我们所做的一切都是为了个体,所有关于媒介的讨论也必然以人为本!

波兹曼说:媒介是隐喻[13]。媒介的内容不只有本来的意义——本义,还有隐含的意义——含义或者隐喻。波兹曼的说法有些晦涩,更直接地说,媒介是指代,媒介并不是表达自己,而是指代其他。看一封信到底是为了什么,是为了看信纸上的纹理吗?不是,纸上的墨迹纹理是文字,信纸上并没有叫“字”的东西,只有油墨构成的线条,它在瓶子里的时候叫墨水,“字”不是线条,而是线条的指代。我们陷入一种困惑,既然媒介有指代的意义,按照麦克卢汉的说法,“一种媒介的内容是另一种媒介”,结合起来,媒介指代的不过是另一种媒介,“另一种媒介”就还能指代新一层——另一种的另一种媒介,指代会无限循环嵌套下去。

信纸上的油墨不是油墨,而是指代字,字不是字,而是指代情话,情话不是情话,而是指代了想念……如此下去,媒介到底指代了什么?还有尽头吗?显然,需要找个办法从循环里跳出来。

来看一个翻译的小游戏:现在,我们有一篇中文文章,为了给英国人看,必须翻译一下,否则他看不懂。首先我们把它翻译成英文交给英国人,英国人看了之后,又翻译成日文交给日本人,日本人看了之后翻译成韩文交给韩国人,韩国人翻译成拉丁文……翻译也就是指代,用翻译后内容指代翻译前的内容,如果忽略人看的过程,我们看到一篇文章在各种语言中来回转换,甚至后来你发现它又从西班牙文翻译回中文,接着又翻译出去,不停地转换下去。

翻译下去的动力是什么呢?当然不是为了翻译而翻译,翻译的目的不过是人能看懂,如果对应的语言没有人想看,翻译就没有必要。我们日常说话,只有有外国朋友在场的场合才需要翻译,而一般情况下我们只需要说大家都懂的普通话,当我们跟老乡说话,只需要说当地的方言,大可不必去翻译,翻译的目的是看懂,并不是把一种语言转换成意义没有任何损失的另一种语言。媒介也一样,媒介的指代循环什么时候终止成为“本义”呢?就是使用媒介的人能理解、看懂的时候。

中学里很多人学过一个英文学习的办法,看英文课文的时候,不要把英文翻译成母语之后再理解,而是直接理解英文,这个办法在英文单词量较少的时候,是很难实现的,你不得不把它翻译成你理解的中文对应意思才能理解。当你英语水平提高之后,就可以直接“懂”了,这也像用方言和普通话的过程,学好普通话之后,你可以不再用方言思考,你可以在用方言跟父母聊天的同时,用普通话跟你的同事探讨工作。

媒介那么多层指代,哪一层指代是我们需要的意义呢?答案是你能懂的那一个,媒介指代的循环可以一直持续,直到我们觉得“懂了”终止。“懂了”是纯粹的主观行动,你要是站在理解纸张印刷的角度上,就会把油墨打印结束作为理解印刷的切入点。

“以人为中心”是个合适的原则,否则几乎所有的具体科学都将被迫陷入虚幻的哲学思辨之中,媒介也不例外,人类发明的所有媒介,最终不过是为了服务于人。媒介服务于人,是为了让人与人之间具有更好的介质,“媒介即是行动”不是一种技术更新的口号,而是媒介的落脚点。

以人为中心理解媒介将会怎样?器官感觉是最重要的环节,它决定了人与媒介对接的密切程度,所有复杂的技术不管如何发展,最终要满足人的官能要求。你之所以觉得影像比书信更好,不在于影像是一种更好的媒介,而是从看风景的角度,与眼睛的接触感受上影像比书信更好。如果你想更清晰地表达自己的观点,则可能会重新拿起笔来写,或者用键盘敲出一段文字。

这世界之所以这样,仅仅因为有人

上面的分析都在说明一个问题:媒介无论如何进步都是因为人而存在的。反过来,如果世界既没有其他人也没有镜子,我们说衣服如何越来越漂亮,如何把人打扮得越来越漂亮就会毫无意义。随着数字化时代的到来,信息化空前高涨,我们能想象的所有事都可以通过信息化实现,信息化占用人的时间越来越多。通常,在不产生误解的情况下,我们常常不对信息化所指代的内容与信息内容本身进行区分。技术无论如何发达,媒介的任何发展都将受限于人类的官能,这是人本的底线[14]。

[5] 自然媒介:人类在发明工具之前就存在,通过眼耳鼻等感觉器官获得直接感觉的媒介。

[6] 人造媒介:由人类制造,需要后天学习才会使用的媒介。

[7] 电子媒介:利用电子技术实现的媒介,主要有广播、电视、电话和互联网。

[8] 宅:原意是家、住宅,这里指一种网络流行含义,指在家里不出门,一直在网络上保持跟外界联系。

[9] 机械媒介:麦克卢汉在《理解媒介》中提出的一个概念。

[10] 媒介即是信息:麦克卢汉的原意指媒介的形式也是信息,但作者后面有另一种解读,构成“媒介即是索引、媒介即是信息、媒介即是行动”的三层递进式说法,本书是基于作者的解读而言的。

[11] 透明化:指不对相关联的其他各方产生影响。

[12] 波兹曼:尼尔·波兹曼(Neil Postman,1931~2003)著名的媒体文化研究者,《娱乐至死》(Amusing Ourselves to Death)的作者。

[13] 媒介是隐喻:波兹曼认为信息是世界的具体说明,但经媒介传递的信息似乎不一样,所以他修正说:媒介有蕴含的含义而不是表面的。作者更加简洁明确地说媒介是指代,媒介不是你看到的原本的意思,是它指代的意思,而且指代是一种投影方式,信息是指代的影子,信息与媒介的矛盾解开了。

[14] 人本的底线:任何领域都有讨论的边界,超出了边界结论就可能完全不一样,因此,各个学科都要设定对应的边界,这里我们把传播问题的边界设定为人本的边界。