第4章

监控之害

世 界各国的政府都在想方设法说服并训练民众无视个人隐私。为了让人们容忍对其私人领域的严重侵犯,那些长篇累牍的陈词滥调现在人们早已耳熟能详。这类说辞相当卓有成效,在当局搜集了人们言行、阅读、购买行为等大量数据之后,人们还对此交口称赞。

有了诸多互联网巨头的附和,这些机构充当了政府监控的左膀右臂,政府当局对人们隐私的入侵则更是愈演愈烈,谷歌首席执行官埃里克· 施密特(Eric Schmidt)在2009年接受消费者新闻与商业频道(CNBC)的采访时,被问及他对人们对其公司保留用户数据存在顾虑有何想法,他令人不齿地答道:“如果你的所作所为不想为人所知,也许你一开始就不该将它付诸实际。”脸书创始人兼首席执行官马克·扎克伯格在2010年的一次采访中,也表现出同样的不可一世,“人们将更多不同种类信息与他人共享,不仅对此已经习以为常,而且更公开,涉及面更广。”他表示,在数字时代,个人隐私不再是“社会规范”,这种说法完全是在为科技公司买卖个人信息大开方便之门。

但是个人隐私的重要性显而易见,实际上即便是那些贬低其价值的人们,那些称隐私已不复存在或者可有可无的人们,他们自己都不会相信这些言论。反对个人隐私的提倡者在控制自己的行为和信息不被人所知方面却颇费工夫。美国政府本身就在采取极端手段,让自己的行为不为大众所知,为其所作所为筑起了保密的高墙。美国公民自由联盟(ACLU)在2011年的一份报告中指出,“现如今,我们政府的许多行径都是私下里秘密进行的。”这个世界充满阴影,见不得光亮,《华盛顿邮报》的文章中称之为一切“如此令人费解,而且规模如此之大”,没有人知道耗费金额是多少,雇用了多少人员为此效力,其中包括了多少项目计划,或是到底有多少机构在从事着同样的工作。

与之相似的是,那些如此心甘情愿要贬低我们的隐私价值的互联网巨头却在费尽心思保护着自己的隐私。谷歌一直在奉行这样一条政策,即拒绝与科技信息网站CNET的记者进行任何交流,这是由于后者公布了谷歌首席执行官埃里克·施密特包括薪金、竞选捐助和家庭住址在内的个人信息,而所有这些公开信息全部是通过谷歌搜索获得的,CNET此举是为了强调谷歌公司所带来的入侵危险。

与此同时,脸书的首席执行官马克·扎克伯格斥资3000万美元购下了帕洛阿尔托住宅周边的4所房屋,就是为了保护个人隐私。正如CNET所言:“你的个人生活现在成了脸书的数据,而它自己的首席执行官的个人生活却完全与你无关。”

同样自相矛盾的做法还可得见于许多否定个人隐私价值的普通百姓,但无论怎样,他们都要为自己的电子邮件和社交媒体账户设置密码;他们还要为浴室门上锁,会将信件装入信封并封口;他们会从事一些永远都不愿暴露在众目睽睽下的活动;他们会和朋友说悄悄话,或者去见心理医生和律师。所有这些他们都不希望为外人所知,在网络上发表言论时也不希望留下自己的真实姓名。

自斯诺登泄密之后,我和许多支持监控的人士进行辩论,他们都很快地对谷歌首席执行官埃里克·施密特的观点随声附和,认为隐私就是人们希望对某些事情有所隐藏。不过,这些人当中谁都不会告诉我他们的电子邮箱密码,也不会允许别人在他们家中安装摄像头。

参议院情报委员会主席戴安娜·范因斯坦坚持认为,国安局大规模搜集监听数据并不构成监控行为,因为其中并不包括交流的全部内容。网上的抗议者则要求她用行动来支持自己的言论:这位参议员是否会每月公开她电邮往来者和电话通话人的全部名单,其中还要包括具体通话时长,以及通话时身处何方?她一定不会接受这种做法,因为揭露这些信息相当于让人一丝不挂,将它们公之于众将会对个人领域造成真正意义上的侵害。

令人瞠目的是,那些轻视隐私价值的人同时又在不遗余力地捍卫个人隐私。这是一种虚伪的做法,但这并不是问题的重点。问题真正的重点在于,对保护隐私的欲望是所有人共有的重要特点,这一点绝非可有可无,而是人何以为人的关键所在。我们都本能地认为,在私人领域,我们可以自由自在地行事,我们的所思所想、所言所行、所写所做、所选所为,这些都不必在乎他人的评价。隐私是成为自由人的核心条件。

也许,有关何为隐私以及为何人们会对之如此迫切需要,最著名的陈述莫过于美国最高法院法官路易斯·布兰代斯(Louis Brandeis)于1928年的奥姆斯蒂德诉美国(Olmstead v.United States)一案中的这句话:“一个人独处的权利是最广泛的一项权利。”他写道,隐私的价值远比公民自由“范围更广”。他表示这是一项根本的权利。

我们宪法的制定者为确保对幸福的追求制定了有利的条件。他们认识到,人的精神本质意义在于其情感和智慧,而物质世界中只存在着生活里的一部分痛苦、快乐和满足。他们试图从信仰、思想、情感和感受等方面保护美国人。他们被赋予隐私权,以此来与政府相抗衡。

即便在布兰代斯担任法官之前,他也是隐私重要性的热心支持者。他与律师塞缪尔· 瓦伦(Samuel Warren)联合在1890年的《哈佛法律评论》 (Harvard Law Review)上发表了一篇意义深远的文章《隐私权》(The Right to Privacy),认为剥夺他人隐私与窃贼盗取财物的犯罪性质完全不同。“就保护个人著作及所有其他形式的个人作品的原则而言,保护的目的并非针对剽窃和直接引用,而在于使其免于被他人以任何形式发表。实际上,这并不属于保护私有财产的原则范畴,而属于保护人格不受侵犯的原则范畴。”

隐私对人的自由和幸福至关重要,具体理由大家很少进行探讨,但是大部分人却可以本能地意识到其中的重要意义,因为从大家对自我进行保护的力度中就可以很明显地得出这一结论。首先,当人们意识到有人在观察自己时,行为方式就会发生极大改变。他们会力求按照他人的期望来行事。他们希望避免蒙羞或遭到谴责。为此,他们会严格遵守人们所接受的社会惯例,不会越雷池一步,以防所作所为被视为离经叛道,有异于常人。

当人们感到他人在注视自己时,考虑做出的选择会大幅受限,远不及人们在私人空间时那般自由自在。对隐私的否认会极大限制个人的选择自由。

几年前,我参加了好友女儿的成年礼。在仪式过程中,拉比强调女孩子的“核心课程”就是要了解到自己“总会受到他人的关注并且会被评头品足”。他告诉那个女孩,上帝永远都会知道她在做什么、作何选择、一举一动以及每个想法,无论多么私密都是如此。他说道:“你永远都不会是一个人。”这样讲是为了让她能永远遵从上帝的旨意。

这位拉比的观点非常明确:如果你永远无法逃出最高权威的监控,那么你就会别无选择,只能按照权威的命令行事。你无法想象还可以超越这一原则另行开辟自己的道路:如果总有人关注着你,并且对你评头品足,那么你绝对不是一个自由的个体。

所有压制性权威,无论是政治、宗教、社会还是家长,都仰仗这一重要真理,以此作为主要工具来执行正统观念、强迫服从并打压异议。要让大家相信这一点,无论做什么都逃不出权威的掌握,这才完全符合他们的利益。剥夺隐私将有效打击任何离经叛道的做法,这远比警察机关更行之有效。

当私人领域不复存在,那么与生活品质直接挂钩的种种特质也会损失殆尽。很多人都对隐私让人不受束缚深有体会。反之,当我们自以为是在独处时做出的种种表现,比如手舞足蹈、潜心忏悔、亲密示爱、分享未经验证的想法,却得知自己的所作所为被他人一览无余时,定会感到羞愧难当。

只有当我们认定他人不在关注自己时,才会感觉到自由自在,才会有安全感,才会真正进行各种尝试,探索边界所在,琢磨思考问题的新方式,才能做回自己。互联网的魅力完全在于它可以实现匿名状态下的言行,这对个人探索至关重要。

正因为此,私人领域才会关乎创造力,让异议能得以体现,并对正统思想提出挑战。在一个人人都自知会受到政府监视的社会,私人领域自然会被极大地剥夺,在社会和个人层面,相关特质都会荡然无存。

因此,政府若实施大规模监控,就明明白白地意味着它是一个压制性政权,即便是其中并无心怀不轨的官员借此机会搜集政敌的私人信息以伺机报复,也同样是如此。无论监控的具体做法如何或是否出现滥用,问题的关键在于,只要采取监控措施,它在本质上就会对自由构成限制。

对乔治·奥威尔的著作《1984》中预言的援引都已成为老生常谈,可是奥威尔为警示大家而用笔墨描述的恐怖世界在国安局监控中得以生动再现,这已成为不争的事实:两者都仰仗科技体系,有能力对所有公民的言行进行监控。国安局的拥护者对这一相似性予以反驳,他们会说,我们的监控并非时时刻刻在进行。但是这一说法仍忽视了一点:在小说《1984》中,也不必对公民进行全天候监控;其实,他们对自己曾被监控一无所知,但是政府有能力随时对他们进行监控。正是这种不确定性和监控无处不在的可能性,让所有人都对政府言听计从:

电幕能够同时接收和放送。温斯顿(Winston)发出的任何声音,只要比极低声的细语大一点,它就可以接收到;此外,只要他留在那块金属板的视野之内,除了能听到他的声音之外,也能看到他的行动。当然,没有办法知道,在某一特定的时间里,你的一言一行是否都有人在监视着。思想警察究竟多么经常,或者根据什么安排在接收某个人的线路,那你就只能猜测了。甚至可以想象,他们对每个人都是从头到尾一直在监视着的。反正不论什么时候,只要他们高兴,他们都可以接上你的线路。你只能在这样的假定下生活——从已经成为本能的习惯出发,你早已这样生活了:你发出的每一个声音,都是有人听到的,你做出的每一个动作,除非在黑暗中,都是有人仔细观察的。”[4]

即便是国安局,也无暇阅读每封邮件,追踪每个人的行迹。能让监控系统行之有效地控制人类行为的,是让人知道其一言一行都很容易遭到监控。

这就是英国哲学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)于18世纪提出的圆形监狱设想,他认为这样的建筑设计可以让机构对人类行为进行有效控制。按照他的话说,这类建筑结构可以“用于任何机构,在其中的各类人等都会受到监视。”圆形监狱的主要建筑创新是从中央塔楼中,守卫可以随时监控每个房间、每个囚室或教室中的一举一动。而囚徒却无法看到塔楼里的情况,因此无法判断他们是否受到监控。

因为这一机构无法在所有时间对所有人进行观察,边沁的设计就在监禁者心目中形成“监视者看似无所不在的印象”。“被监视者从心理上感觉到自己始终处在被监视的状态,至少很大程度上是如此”,于是便不敢轻举妄动,因为即便狱卒不在现场,他们也会始终感觉有一双监视的眼睛在看着。结果囚犯们就只好循规蹈矩,言听计从,符合预期。边沁预见到他的发明不仅会在监狱和精神病院得以运用,还会传播到所有社会机构。他认为通过向公民思想中反复灌输他们会经常受到监视,则对人们的行为方式造成革命性影响。

20世纪70年代,法国哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault)认为边沁的圆形监狱原则其实是现代政府的基本机制之一。他在《权力》(Power)一书中写道,圆形监狱是“以持续不断对个人监控的形式,以控制、惩戒、补偿的形式,以修正的形式,对个人实施的一种权力,是依照一定规范对个人进行塑造和改变”。

在《规训与惩罚》(Discipline and Punish)一书中,福柯进一步解释道,无所不在的监控不仅让权威更富权势,强制遵守服从,而且还诱使个人将监视者潜藏进内心。那些相信自己处于监视之中的人们将本能地选择按照要求行事,甚至不会意识到自己是在受人控制:圆形监狱使得“在囚犯的脑海中形成这样一种意识,认为自己的行为永远会受到监控,以确保权力自动发挥功效”。随着这种控制深植人们的内心,公开的镇压就会销声匿迹,因为这些已然全无必要:“外部权力就可以轻装上阵,可以逐渐脱离实体的形式,越接近这一限度,则会越持久、深入并永恒地发挥作用——这可以避免暴力冲突,并可以先入为主,因而是一种意义深远的胜利。”

此外,这种控制模式还有一种极大的优势,即可在同时创造出一种自由的假象。这种强制服从的意识存在于各自的思想中,由于担心自己正处在监控之下,人们会自觉自愿地选择言听计从。这就会完全消除人们被强制的外在特征,使其误以为自己还是自由之身。

为此,每个压迫型政府都会将监控作为自己的重要控制工具。当一度克制的德国总理安吉拉· 默克尔意识到,多年来美国国安局一直在监听她的私人手机时,她直接致电奥巴马总统,怒不可遏地将美国的监控行为与她长大成人时所经历的臭名昭著的民主德国国家安全部“斯塔西”相提并论。默克尔并非是指美国等同于共产主义政权,而是说无论是美国国安局、斯塔西、老大哥还是圆形监狱,监控部门的威吓实质在于,让你意识到会有看不见的权威随时随地都可以监控你的一举一动。

不难理解为何美国和其他西方国家的政府会针对自己的公民构建无处不在的监控网络。日益恶化的经济不平等局面,由于2008年的金融崩溃终于演化为全面爆发的危机,进而导致严重的内部不稳定性。即便是在西班牙和希腊这样相对稳定的民主国家中,都出现了明显的动荡局面。2011年,伦敦出现了为期数日的暴乱。在美国,无论是右翼人士于2008年和2009年发起的新茶党抗议还是左翼人士的占领华尔街运动,都属于民众发起的旷日持久的抗议活动。这些国家的民意测验结果都表明,民众对政治阶层和社会发展方向都表现出强烈不满。

权威机构面对如此动荡局面通常有两种选择:通过象征性让步安抚民众,或是加强控制,使对其利益的损害最小化。西方社会的精英们似乎看中了第二种选项,竭尽全力强化自己手中的权力,也许这也是他们想维护自己的立场唯一可行的选择。他们对占领运动用武力予以镇压,催泪瓦斯、胡椒喷雾以及起诉手段无所不用。国内警察力量的准军事化在美国各大城市竞相上演,与巴格达街头荷枪实弹的警察镇压合法集结的大量和平示威群众如出一辙。这一策略旨在让大家不敢参加游行示威,而且在一般情况下确实卓有成效。更大层面的目标是让大家形成这样一种观点:面对如此大规模和无孔不入的机构,此类抵抗全属徒劳。

无所不在的监控体系可以实现相同的目的,甚至还有更强的震慑作用。当政府在密切监视每个人的一言一行时,仅仅是组织反抗运动都会变得难上加难。可是大规模监控会在更深入更重要的层面将异见者予以扼杀:在思想角度,大众都已经被训练成为只会照章办事的循规蹈矩之徒。

历史证明毫无疑问集中化的高压政治和控制才是政府监控的意图和效果所在。好莱坞编剧沃尔特·伯恩斯坦(Walter Bernstein)在麦卡锡时代就曾被列入黑名单,并受到监控,被迫匿名继续创作,他生动记录了由于意识到自己受到监控那种难以忍受的自我约束:

人人都小心谨慎,谁都不敢越雷池半步……那些并未列入黑名单的作家(我不知道人们怎么称呼他们),也会做出些“前卫的事情”,不过这些都与政治无关。他们都远离政治……我认为当时的普遍思想就是大家都觉得不应该拿自己的性命冒险。

这种氛围下对创造力毫无益处,也不会让思想自由奔涌。你总是能感到处处受到束缚中,觉得“这样不行,因为我知道这行不通,或是这与政府的要求相去甚远”,诸如此类。

伯恩斯坦的观点非常离奇地与美国笔会中心2013年11月发表的一篇报告不谋而合,报告题为《令人心惊的效果:国安局监控导致美国作家自我审查》。该机构对国安局泄密事件对其成员的影响进行调查,结果发现很多作家现在都“认为他们的交流受到了监控,”并对自己的行为做出了调整,此举导致“他们的表达自由受到了剥夺,并限制了信息的自由交流”。特别是“有24%的受调查者刻意在电话或电子邮件中回避了某些话题”。

无所不在的监控所产生的危险控制力和由此导致的自我审查已得到一系列社会学试验的证实,其影响远不止在政治激进主义范畴之内。大量研究表明,这类思想动态已经进入到个人和心理的最深层面。

一组研究人员将其研究成果发表在《进化心理学》期刊(Evolutionary Psychology),他们将研究对象置于道义上存在问题的情况下,如在街头发现一个装满大量现金的钱包,或是获悉友人在自己的简历中添加了虚假信息。研究对象被要求对这些错误行为进行评估。研究表明这些人在面对一些有监视(如一双睁大的双眼)暗示的图像前时,与面对中性内容的图像相比,会对这些行为做出更应“遭受谴责”的评价。研究人员因此得出结论,监控会鼓励受监视者会“努力获得流行的社会规范的认可”,以此来“积极维护自己的声誉”。

1975年,斯坦福大学的心理学家格里高利· 怀特(Gregory White)和菲利普·津巴多(Philip Zimbardo)进行了一次综合试验,题为《监控的可怕效果》,旨在评估受到监视会对有争议的政见表达产生怎样的影响。从事本研究的动力就在于美国人对政府的监控行为所产生的顾虑:

水门事件丑闻、白宫窃听行为的曝光以及国会对中情局的国内监视的调查更强化了美国人生活中的恐慌:“老大哥”也许在盯着你呢!美国国家数据库的提议,城市警方对监控直升机的使用,银行和超市安装的摄像头,机场对个人和财务的安检,这些都是我们的私生活在遭到日益严格的检查的蛛丝马迹。

参与者都被置于不同程度的监视下,并被问及他们对大麻合法化持何种观点。

结果受到“威胁”的研究对象,即他们被告知自己的陈述将会被警方用于“培训目的”,则更倾向于谴责吸食大麻,并会在语言中多用第二、第三人称代词(“你”、“他们”、“人们”等)。只有约44%的被监视研究对象支持大麻合法化,而未受到“威胁”的研究对象中,支持的比例则高达77%。显然,31%的受监控参加者都会不自觉地寻求研究人员的认同(例如会询问:“这么做对吗?”),而在另一小组中这一比例只有7%。受到“威胁”的参与者也会在焦虑和压抑感方面得到更高的分值。

怀特和津巴多在结论中这样表示:“威胁或是政府监控的现状可以在心理上束缚言论自由。”他们还补充道,因为他们的“研究设计并未考虑到‘避免集会’的可能性,他们预计‘因监控威胁所导致的焦虑将会使很多人完全回避这种情况’”,因为他们可能会受到监视。“由于这种假设不仅限制了他们的想象,政府和机构侵犯隐私的曝光也在平素里鼓励了大家如此行事,”他们写道,“所以疑神疑鬼和合乎情理的小心谨慎之间的界限变得日渐模糊。”

的确,监控有时可以促进那些在部分人眼中的可取行为。有研究发现,安装监控摄像头可以使得瑞典足球场的球迷向赛场内投掷水瓶和打火机这样的粗暴行为大幅降低65%。大量有关洗手的公共卫生文献也在不断证实,若身边有旁人,一个人上完洗手间洗手的可能性就会提升许多。

可是更重要的是,受到监控的后果是个人的选择被严重束缚。即便是在最亲密的场合下,诸如在家庭中,监控也会使一些无足轻重的举动变成自我评判和焦虑的根源,这些都是由于受到他人观察所致。在一项英国的实验中,研究人员为研究对象身上配备了定位装置,与其家庭成员保持密切联系,由此随时可获取每个成员的准确位置。如果某人的位置被人获取,他会收到一条信息提示。而当每次有家庭成员定位某人时,他也会收到一个问卷,询问他为何如此,以及所得到的信息是否符合预期。

在任务报告中,参与者表示有时他们会觉得被定位并无碍,可如果当他们身处一个意料之外的地点,家人对他们的行为“想当然地”做出判断时,他们也会觉得非常焦虑。即便是选择“隐身”功能,关闭位置共享功能时,这对消除焦虑也毫无帮助。许多参加者称,避免被监视本身都会令人生疑。研究人员由此得出结论:

我们对日常生活有些琐事根本无法解释,因为这些也许完全不重要。但是由于追踪装置的存在……使得这些琐事看似很重要,由此引发相当程度的责任感。这就会导致焦虑感,而在亲密关系中更是如此,人们会为他们无法担负的责任感受到极大压力。

在芬兰的一项实验中,对监控行为进行了极端的模拟,在研究对象的家中除卧室和洗手间之外都布满摄像头,所有的电子通信都受到追踪。虽然,在各种社交网络上该研究的广告满天飞,但是研究人员就连凑够10个家庭参加实验都颇有难度。

那些报名参加的人员对该项目过多干涉日常生活而怨声载道。有人在家中裸露身体时感觉不自在,有人在淋浴后梳头时感到若干摄像头正对着自己,还有人在注射药品时感觉自己受到了监控。人们无伤大雅的一举一动,在被人监视时即刻增添了不少重要内涵。

研究对象在开始时认为监控令人生厌,但是他们很快“对之习以为常”。当这种深度入侵行为成为常态后,便转化为寻常的生活状态,也就不再受人注意了。

正如实验表明,种种表现说明人们希望能够保持个人隐私,即便这些表现当中并不包含所谓“错事”时也依然如此。隐私是大量人类行为中不可或缺的成分。如果有人打过自杀热线或是曾去过堕胎诊所,或经常光顾性爱网站,抑或曾在康复诊所做过预约,或是接受过某些疾病的治疗,以及曾对记者有过爆料等,还有诸多理由让人们希望让某些行为保持私密状态,而这些与非法行为或行为不轨毫无瓜葛。

总而言之,人人都希望有所隐藏。《华盛顿邮报》的记者巴顿·格尔曼这样表述了这一观点:

隐私是个相对的概念,具体取决于观众是谁。你不会希望雇主知道自己在四处觅职。你不会对自己的母亲或子女和盘托出你的感情生活。你不会将商业秘密告知竞争对手。我们不会不加区分地将自己完全示于众人,同时我们也会小心地应对谎言,这都是理所应当。在正直的公民中间,研究人员一致发现谎言是“一种常见的社交互动”。(大学生们每天会经历两次谎言,在现实世界中是每天一次)……全面透明势必是一场噩梦……人人都需要有所隐藏。

为监控进行有力辩护的观点称,监控行为符合所有民众的利益,这是基于将世界分为非黑即白的观点。根据这种观点,权威机构仅仅是针对坏人使用监控权,即针对那些“有不轨行为”的人,只有这些人才会担心他人窥探自己的隐私。然而,这不过是故伎重演。早在1969年,《时代周刊》就曾刊文探讨国人对美国政府的监控力量正变得日益忧心忡忡。尼克松的司法部长约翰·米切尔(John Mitchell)安慰读者称:“任何没有涉嫌非法活动的美国公民都没什么可担心的。”

为回应2005年布什授权非法监听的争议,白宫发言人再次重申了这一观点:“电话监听并非是要了解少年棒球联盟训练怎么安排,或是在百乐餐晚宴自备什么食物,而是针对那些穷凶极恶的坏人间的通话进行监听。”2013年8月,当奥巴马总统现身《今夜秀》栏目时,被脱口秀明星杰·雷诺(Jay Leon)问及对国安局泄密有何看法,他答道:“我们并没有在美国国内进行监听项目。我们所做的是具备这样一种机制,可以跟踪与恐怖袭击相关的电话号码或电子邮件地址。”

对多数人来说,这种争辩非常有效。人们以为这种入侵性监听仅限于那些边缘性“行为不轨”的人群,导致大众对于这种权力的滥用表示默许,甚至为之喝彩。

但是这种观点极大地误解了权威机构的真实目的。在如此机构眼中的“行为不轨”远不止非法行为、暴力行为或恐怖预谋,还包括抱有意图的异见者和任何真正意义上的挑战。这就是权威的性质,无论是政府、宗教还是家族都是如此,他们将不同意见和行为不轨画等号,至少视之为一种威胁。

文件中充斥着个人和组织只因为表达了不同观点和主张就受到政府监视,其中包括马丁·路德·金、民权运动、反战斗士、环保主义者等。在政府和乔治·埃德加·胡佛(J. Edgar Hoover)掌控的联邦调查局的眼中,他们都是“图谋不轨”的人物,因为他们参与了威胁到普遍秩序的政治活动。

胡佛对用监控力量镇压持不同政见者的理解无人能及。鉴于政府依照宪法第一修正案的规定,不得立法剥夺言论自由和结社自由,因而他需要面对的挑战是,如何才能绕过该法。20世纪60年代,美国联邦最高法院为积极保卫自由言论受理了大量案件,其中以布兰登伯格诉俄亥俄州案(Brandenburg v. Ohio)中联邦最高法院全体一致得出裁决而达到顶峰,该裁决推翻了州立法院认为美国俄亥俄州三K党(Ku Klux Klan)首领布兰登伯格在言论中暴力威胁政治官员的有罪原判。法院认为宪法第一修正案非常强有力地保障了言论和出版自由,“不允许政法禁止或限制任何主张暴力的言论”。

有了这样的宪法保证,胡佛需要构建出一个系统,从根本上防止异见的发生。

联邦调查局的国内反情报项目COINTELPRO首先被一群反战斗士所发现,他们感到针对反战运动的监控无处不在,而且各种卑鄙手段无所不用其极。由于缺乏相关文件证据,加之未能说服记者就此猜测进行报道,他们于1971年闯入了联邦调查局在宾夕法尼亚的分支机构,带走数千份文件。

COINTELPRO的相关文件显示了联邦调查局是如何针对它认为是具有颠覆性或危险性的政治组织和个人采取措施的,其中包括美国全国有色人种协进会(NAACP)、黑人民族独立运动、社会主义和共产主义组织、反战示威者以及各种右翼组织。联邦调查局在其中安插了暗探,乃至通过这些暗探操控这些组织的内部成员,故意让他们触犯法网,这样联邦调查局就可以堂而皇之将其逮捕并提出指控。

联邦调查局成功地说服了《纽约时报》,使其扣押了这些文件甚至予以交还,不过《华盛顿邮报》还是发表了一系列文章进行曝光。这一泄密促成了参议院丘奇委员会的成立,并得出这样的结论:

在整整15年间,联邦调查局针对防止行使宪法第一修正案关于言论结社的权利而采取了周密而谨慎的措施,其背后的理论就是要防止滋生出其他危险组织、危险想法的传播,从而保卫国家安全并防止暴力。

他们所使用的许多技术在民主社会中都无法容忍,即便所有这些措施针对的都是暴力活动也是如此,但是COINTELPRO的所作所为还远不止于此。这一计划未予以明说的大前提是,执法机构有责任对现行社会和政治秩序构成的威胁采取任何必要措施进行打击。

COINTELPRO的一份关键性备忘录中解释道,这就会在反战斗士中播撒下“偏执妄想狂”的种子,使其认为“在每个邮箱背后都藏着联邦调查局的密探”。这样,持不同政见者则会自以为处于监视之中,出于恐惧心理,他们便会在采取激进行为前有所收敛。

果不其然,这一策略确实行之有效。2013年,在名为《1971》的一部纪录片中,若干反战斗士描述了胡佛领导下的联邦调查局如何利用“无孔不入”地渗透并监听民权运动,参加集会的人都被记录在案。这些监控手段阻碍了民权运动继续组织并发展壮大的能力。

当时,即便是华盛顿最强势的机构都认为,只要政府监控存在一天,无论具体怎样实施,都会抑制提出异见的能力。《华盛顿邮报》关于这次闯入事件在1975年3月的一篇社论中,对这种压迫态势提出了明确警告:

联邦调查局从未对自己的监控措施对民主过程和践行言论自由所产生的有害影响做出任何表示,特别是它对匿名告密者的依赖更是如此。不过,不言自明的是,若是大家知道乔装改扮的“老大哥”在监听并汇报他们的一切,有关政府政策和计划的讨论和争议势必是要得到禁止的。

丘奇委员会并非只发现了COINTELPRO这一起监控滥用事件。在它的最终报告中宣称,“从1945年至1975年间,美国国安局通过与美国三大电报公司的秘密协议,获取了往来于或转经美国的数百万份私人电报”。此外,在中情局的一次代号为CHAOS(1967~1973年)的行动中,“在中情局的电脑系统里,给约30万个人制作了索引,为约7200位美国人和100多个国内组织创建了单独的文件”。

另外,“约有10万名美国人成为20世纪60年代中期到1971年间创建的美国军方情报文件的研究对象”,还有约1.1万个人和团体“出于政治原因而非税务原因遭到美国国税局的调查”。中情局还通过窃听手段发现人们的弱点(如性行为),并利用这些弱点来“遏制”他们的目标。

这些事件并非只是那个时代的特殊产物,即使在小布什执政期间也是如此。美国公民自由联盟于2006年这样表示:“我们手中的文件的最新细节表明,五角大楼掌握着反对伊拉克战争的美国人信息,包括贵格会和学生组织在内。”五角大楼通过搜集信息并存储在军方的反恐数据库中来“密切监视非暴力抗议者”。美国公民自由联盟注意到一份标明是“潜在恐怖活动”的文件中,俄亥俄州阿克伦的“立刻停战”这类集会也榜上有名。

这些证据表明,信誓旦旦地声称监控只会针对那些“图谋不轨”的人,这种说法根本无法服众,因为政府会条件反射般将针对其权力的任何挑战都视为不轨行为。

当权者将政治反对者定性为“对国家安全构成威胁”甚至是“恐怖分子”,事实一次次证明他们一旦尝到甜头,对这种做法根本无法抗拒。在过去的10年间,政府出于对胡佛领导下的联邦调查局做法的回应,也将环保斗士、大量的反政府右翼组织、反战斗士和巴勒斯坦权利相关团体正式贴上了这样的标签。上述门类中的某些个人也许的确符合这样的定位,但是毫无疑问,大多数人并非如此,他们唯一的罪责不过是持有对立的政治观点而已。可是这样的团体却照例成为国安局及其合作伙伴的监控目标。

的确,在英国当局在伦敦希思罗机场以反恐法为由扣留了我的合作伙伴戴维·米兰达之后,英国政府显然将我对监控事件的报道等同于恐怖行为,理由就是斯诺登文件的发布“旨在对政府施加影响,且此举是出自推行政治或意识形态因素而做出,因此符合恐怖主义的定义”。这是将对当权者利益造成的威胁等同于恐怖主义的最明确的声明。

对于美国的穆斯林社区来说,所有这些都不足为奇,因为这里的人们对以恐怖主义为由而进行的监控抱有极大恐惧,且这种恐惧无处不在,大家这样做有着充足的理由。2012年,美联社的亚当·戈德堡(Adam Goldberg)和马特·阿普佐(Matt Apuzzo)披露了中情局和纽约警察局的一项联合计划,即针对美国的所有穆斯林社区进行物理和电子监控,即便大家并无任何不轨行为的蛛丝马迹也无济于事。美国穆斯林将这种监控对他们日常生活的影响进行了描述:在清真寺出现的每个新面孔都有嫌疑是联邦调查局的密探,朋友家人都因担心受到监控而三缄其口,这更是出于意识到所表达的观点若被视为对美国不利,则可作为进行调查或指控的借口。

斯诺登掌握的文件中,有一份日期为2012年10月3日的文档,更是令人发指地强调了这一点。其中指出,该机构针对它认为体现出“极端”想法以及对他人产生“极端化”影响的人士,实施了个人网络活动监控。这一备忘录特别指出了6位人士,均为穆斯林,不过文中强调这些仅仅是“示范性人物”。

国安局明确表示,这项监控中的所有目标个体均非恐怖组织成员,也并未卷入任何恐怖袭击阴谋。相反,他们的“罪行”不过是他们所表达的观点被视为“极端”,就是这个专业术语成为了实施无孔不入的监控和以“发现弱点”为目的的破坏性行径的正当理由。

在对这些个人所搜集的情报信息中,至少其中有一位是“美国人”,他们的在线性活动和“在线滥交”被详尽跟踪记录,其中包括他们经常访问的色情网站情况,以及与其妻子以外的女子偷偷摸摸地进行色情聊天的记录等。国安局想尽办法挖掘这些信息就是为了让他们名誉扫地、身败名裂。

背景(U)

(绝密//敏感信息//关于美国, “五眼”情报联盟)针对激进化所做的以往一份通信情报评估报告表明,当其私人和公开行为表现出表里不一时,激进分子的权威性会显得极度脆弱。部分弱点一旦暴露,激进分子对圣战事业的投入程度就会受到质疑,从而导致他的权威性降低乃至损失殆尽。这类弱点的部分实例包括:

. 在线观看性暴露内容或在与涉世不深的年轻女子交流时,使用性暴露的诱导性语言;

. 使用他们从敏感资金渠道获取的部分善款来为个人的开支埋单;

. 为其演讲费用漫天要价,过分关注提升个人形象的机会;

. 人们获悉其公开言论是基于可疑的信息来源,或措辞自相矛盾,自然会令人对其可信度提出质疑。

(绝密//敏感信息//关于美国, “五眼”情报联盟)当涉及信息的有效性和感染力时,信任和声誉方面的问题非常重要。显而易见,了解其用来向可疑人群传播信息的工具以及他获取信息存在脆弱性的渠道,即可更好地挖掘激进分子及其言行中的性格或可信度方面的弱点,或是两者兼而有之。

正如美国公民自由联盟的法务副总监贾米勒·贾法尔认为的那样,国安局数据库中“存有你的政治观点、病史、亲密关系和网上活动等信息资料”。国安局称这些个人信息不会被滥用,“但这些文件显示国安局对‘滥用’的定义可能会相当狭窄”。正如贾米尔所言,国安局在历史上曾应一位总统的要求,“使用监控结果打击政治对手、媒体记者或是人权斗士”。他表示,若要以为该机构不会“故伎重演”那实属“过于天真”的想法。

还有些文件记录了政府不仅关注了维基解密及其创始人朱利安·阿桑奇(Julian Assange),而且还关注了国安局认定的“支持维基解密的人际网络”。2010年8月,奥巴马政府敦促几个同盟国对阿桑奇提出刑事指控,因其机构发表了关于阿富汗战争的内幕信息。国安局向别国施压,要求指控阿桑奇的讨论现身于国安局的文件之中,该机构称之为“搜捕时间表”,其中以国家为单位详细记录了美国及其盟国在定位、指控、抓捕与或杀害诸多人等的具体勾当,包括所谓的恐怖分子、毒贩、巴勒斯坦领袖等。在2008年到2012年间,美国每年都在执行这一时间表。

(U)搜捕时间表 2010

绝密//敏感信息/TK//禁止向联盟的外方成员展示

跳到:导航,搜索

主要文章: 搜捕

还可参考:搜捕时间表 2011

还可参考:搜捕时间表 2009

还可参考:搜捕时间表 2008

(U)下列搜捕行动发生在日历年2010:

[编辑](U)11月

另有一份单独的文件包括了2011年7月的交换意见总结,其中就是否将维基解密以及文件共享网站海盗湾(Pirate Bay)标注上“恶意外来事物”的标签,以便对之定位而进行了讨论。这一定位则意味着将会对这些组织(包括美国用户在内)进行大量的电子监控。这些讨论出现在了常见问题清单上,美国中央保密服务威胁作战中心(NTOC)监管与合规办公室(NOC)和国安局总法律顾问办公室(OGC)的官员为上述问题提供了答案。

在这份始于2011年的交换意见中可以看到国安局对违反监控规定完全漠视。在本文件中,有位工作人员称“我搞砸了”,因为系统锁定的是位美国人,而不是外国人。可来自国安局监管办公室和总法律顾问办公室的回复却是“没关系,不必担心”。

内容

[编辑](U)美国、澳大利亚、英国、德国、冰岛

(U)美国于8月10日敦促出兵阿富汗的其他国家,具体包括澳大利亚、英国和德国等,考虑对维基解密这一无赖网站的创始人朱利安·阿桑奇提出刑事指控,他未经授权就擅自将7万余份涉及阿富汗战争的保密文件公诸于世。这些文件可能是陆军一等兵布拉德利·曼宁向维基解密透露的。此举是集中国家力量中的法律元素,并联合国际力量对“非国家行为体”阿桑奇和“支持维基解密的人际网络”予以打击的开始。[16]

[编辑](绝密//敏感信息//相关信息)恶意外来事物==美国数据信息传播者?

我们是否可以将存储或潜在传播泄露或失窃的美国数据信息的服务器作为“恶意外来事物”,以便进行准确定位?例如:维基解密、海盗湾网站 (thepiratebay.org)等。

NOC/OGC回复:我们稍后回答这个问题。(资料来源#001)

[编辑](绝密//敏感信息//相关信息)无意中锁定一个美国人

我搞砸了……选择器给出的信息显示这是外国人,结果却是美国人……这可如何是好?

NOC/OGC回复:经过所有查证,如果你发现此人的确是美国人,那么必须将此事上报,并列入总法律顾问办公室的季度报告……“不过没关系,不必担心。”(消息来源#001)

对著名黑客组织“匿名者”的处理以及对所谓“激进黑客”的模糊划分更是问题丛生,且走向极端。这是因为匿名者并非是实际的结构化组织,而是与某一观点相关的松散组织的一群人等:有些人是因为自己所持的立场而与匿名者结缘。更糟的是,“激进黑客”并无固定含义:这可以是使用编程技术破坏互联网安全和功能的人士,也可以是通过在线工具传播政治理想的人士。国安局锁定如此宽泛概念的人群相当于,只要政府认为存在威胁,就可以对包括在美国境内的任何人在任何地方都进行监视。

麦吉尔大学的加布里埃·克里曼(Gabrielle Coleman)是研究匿名者黑客组织的专家,据他讲这一组织“并非是一个明确的”实体机构,而是“发动激进分子采取集体行动并表达不同政见的一种理念。这是一个有着广泛基础的全球性社会运动,并不具备集中化或官方组织的领导结构。部分人是以参与数字化非暴力反抗的名义聚集在一起,但这与恐怖主义相去甚远”。接受这一理念的大多数人不过是“进行普通的政治表达而已。锁定匿名者黑客组织和激进黑客,相当于对表达自己政治信仰的公民予以控制,结果就是导致合法的持不同政见者遭受打击”。克里曼这样表示。

可匿名者黑客组织一直受到英国情报机构政府通信总部某部门的监控,而且还采用了间谍活动中最具争议、最极端的手段,诸如“幌子行动”、“美人计”、病毒及其他攻击手段、欺骗策略和“损及声誉的信息作战”等。

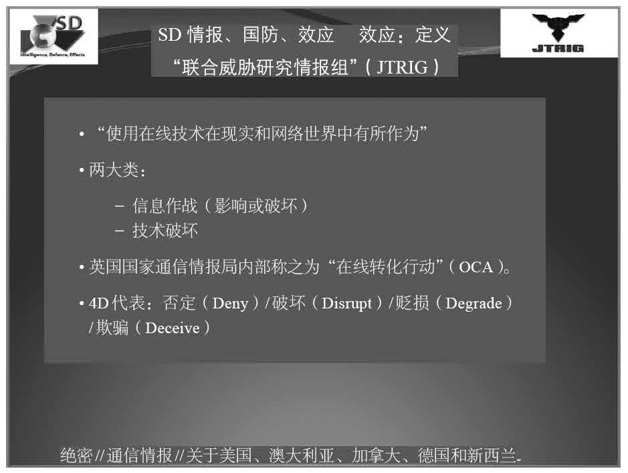

英国国家通信情报局监控官员在2012年的SigDev大会展示的一张幻灯片中描述了两种攻击形式:“信息作战(影响或破坏)”及“技术破坏”。英国国家通信情报局将这些措施称之为“在线转化行动”,以实现文件中所谓的“4D”目的:否定(Deny)/破坏(Disrupt)/贬损(Degrade)/欺骗(Deceive)。

有一页幻灯片介绍了运用“让目标名誉扫地”的战术。这包括“设下美人计”、“更换他们在社交网站上的照片”、“撰写博客文章声称是他们的受害者”以及“向他们的同事、邻居和朋友发送邮件或短信等”。

在附上的注释中,英国国家通信情报局解释了何为“美人计”,这是冷战时期的一种策略,让有姿色的女子出面诱惑男性目标上钩,使其陷入危机、败坏名誉的境地,这一形式在数字时代已经有了升级版本:现在目标将会受到危及名誉的网站或是在网上艳遇的诱惑。相关评论这样写道:“这是个不错的选择,发挥作用时会极其奏效。”与之类似,组织渗透的传统做法现在也有了在线模式: