CK

美人计;这是个不错的选择,发挥作用时会极其奏效。

- 让某人前往互联网的某处,或是现实中的某地,去与一个“友善的面孔”相见。

- 联合威胁研究情报组有能力在必要时“修改”背景环境。

更换照片;你受到警告,“联合威胁研究情报组完全知情!!”

可以将“偏执狂”提升到一个全新的高度。

电子邮件/短信:

- 渗透工作。

- 帮助联合威胁研究情报组获取在线组织的信任等。

- 帮助搜集通信情报/作用效果。

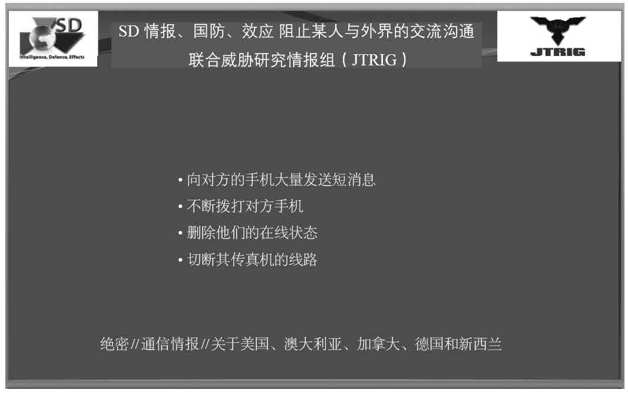

还有一种技术可以阻止“某人与外界的交流沟通。”要实现这一目的,情报局可以“向对方的手机大量发送短消息”、“不断拨打对方手机”、“删除他们的在线状态”并“切断其传真机的线路”等。

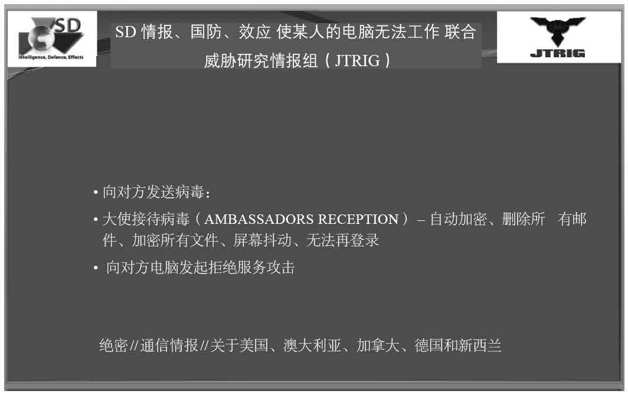

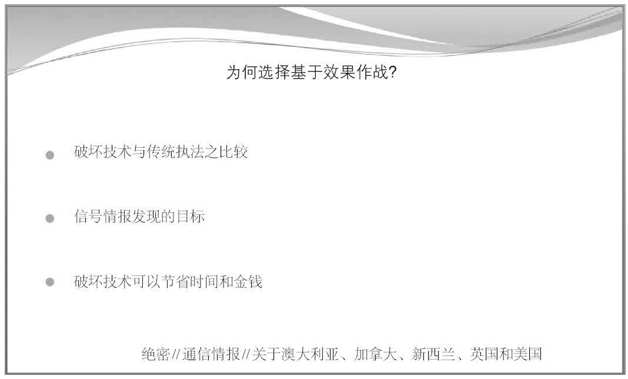

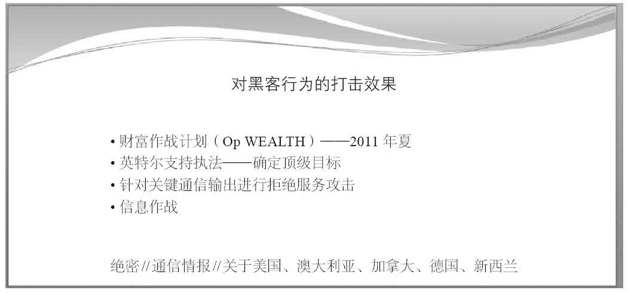

英国国家通信情报局也喜欢使用“破坏”技术来替代它所谓的“传统执法”——搜集证据、对簿公堂和起诉等。在一份名为“网络攻击会议:挑战边界,打击黑客”的文件中,英国国家通信情报局称其打击“激进黑客”的手段是通过“拒绝服务”来发起攻击,而极具讽刺意味的是,这正是黑客常用的伎俩。

这家英国监控机构还利用包括心理学家在内的一组社会学家开发在线人工智能技术(UMINT)以及“战略影响破坏”技术。一份题为“欺骗的艺术:培训新一代在线转换作战”的文件就是专门介绍这类战术。这是由该机构的人类科学运作单元(HSOC)编写的报告,文中称,利用社会学、心理学、人类学、神经系统科学、生物学等诸多领域的知识,可实现英国国家通信情报局的在线欺骗技术效果的最大化。

在一张幻灯片上展示了如何进行“掩饰——隐藏真相”,与此同时还要扩散“模拟效果——展示假象。”其中研究分析了“欺骗的心理学基础”,以及用于实施欺骗的“技术地图”,包括脸书、推特、领英(LinkedIn)和网页等。

英国国家通信情报局强调“人们通常是出于感性而非理性原因做决策”,因此主张人们的在线行为是受到“镜像作用”(人们在社会交往过程中也会彼此效仿)、“迁就通融”、“模仿”(通过其他参与者的传播,接受某些社会特征)等因素的驱使。

接下来,文件中列出了它所谓的《破坏行为操作手册》。其中包括“渗透行动”、“诡计行动”、“幌子行动”、“诱捕行动”。该机构信誓旦旦地表示该破坏行动计划“于2013年年初”全面展开,已有“150余名成员接受了全面训练”。

SE CRE T//敏感信息//关于美国,“五眼”情报联盟

破坏行为操作手册

. 渗透行动

. 诡计行动

. 事先布局行动

. 幌子行动

. 虚假救援行动

. 破坏行动

. 诱捕行动

这份文件题为“神奇方法及实验”,提及了“暴力合法化”、“编造目标对象内心的体验应可以接受,而他们本人不会意识到这一点”以及“优化欺骗渠道”等说法。

这类以监控和影响网络传播和散布在线虚假信息为目的的政府计划,长期以来都是人们怀疑的对象。哈佛法学教授凯斯·R·桑斯坦(Cass R.Sunstein)是奥巴马身边的一名顾问,也是白宫信息和监管事务局前主任,同时也是白宫委员会任命的审查国安局行动的负责人,他于2008年曾撰写了一份颇受争议的报告,建议美国政府安排诸多秘密特工和假冒的“独立”倡导人“有意识地渗透”到在线组织、聊天室、社交网络、网站以及线下激进分子组织当中。

这些英国国家通信情报局的文件首次披露,这些欺诈手段和伤及名誉的颇受争议的做法已经从提议阶段进入到了实施阶段。

所有证据都在强调针对公民的一条隐性规定:你若不构成威胁,那么我们就井水不犯河水。对我们的所作所为你支持也好、容忍也罢,只要不多管闲事,你就不会有事。换言之,你若想不被视为图谋不轨,那就要多加小心,不要激怒手中掌握着监控大权的权威机构。这一规定是在鼓励被动服从和俯首帖耳。确保能“保全自己”的万全之策就是闭口不言、唯命是从、奴颜婢膝。

在许多人看来,这样的交换还很具吸引力,足以让大多数人觉得监控手段并无害处,甚至还有益于民。他们觉得自己的生活太过无趣,根本不会引起政府的注意。我曾听到过人们有这样的说法:“我不相信国安局能对我这种人感兴趣”,“如果有人想了解我的无趣生活,那么悉听尊便”,或是“国安局不会对你祖母谈论自己的菜谱或是老爸计划打一场高尔夫球赛这类事情感兴趣的”。

这些人自以为不具威胁性,而且既然身为顺民,他们对自己不会成为有关部门锁定的监控目标深信不疑,因此对所发生的一切既不反对、也不在意,或是索性公开表示支持。

在国安局监控事件的报道发表不久,微软全国广播公司的主持人劳伦斯·奥唐纳(Lawrence O’Donnell)对我进行了采访,他揶揄国安局仿佛是个“巨大的恐怖监控怪兽。”在总结个人观点时,他这样表示:

“目前来看,我个人认为……我对此并不感到恐惧……政府如此大规模、大范围地搜集(数据)反而令政府更难找到我……而且他们也完全没有理由来拿我开刀。因此,我觉得在现阶段我全然没有受到任何威胁。”

《纽约客》的亨德里克·赫兹伯格(Hendrick Hertzberg)也明确对监控的危险性表现出不屑一顾,尽管他承认“情报机构的越界行为、过度保密和缺乏透明度还是有理由令人堪忧”,他还是写道,“就此也有理由保持冷静”。特别是,监控所威胁的“公民自由,似乎还是需要揣度而并不具体的抽象概念”。《华盛顿邮报》的专栏作家露丝·马卡斯(Ruth Marcus)完全错误地低估了国安局的权力,荒谬地宣称“我的元数据几乎从未被监测过”。

从某种意义上来说,奥唐纳、赫兹伯格、马卡斯是完全正确的。在当下,美国政府“的确绝无动机”去锁定他们作为监控目标,对他们而言,一个监控政府所带来的威胁不过是“需要揣度而并不具体的抽象概念”。这是因为媒体记者若将自己的工作当成对美国最位高权重的长官(总统先生,也就是国安局的最高指挥官)顶礼膜拜,同时为他的政党摇旗呐喊的话,他们是极少会铤而走险和当权者唱反调的。

当然,总统及其政策的忠心耿耿拥趸,以及不会引来当权者任何负面关注的好公民,自然没有理由去惧怕一个实施监控的政府。这在每个社会都是如此:不会提出挑战的人很少会成为压迫性措施的实施对象。在这些人看来,他们可以说服自己,告诉自己说这些压制并不存在。可是衡量社会自由的真正尺度在于它如何对待持不同政见者和边缘组织,而不是在于它如何处置忠顺良民。即便是在世界上最残暴统治的国家中,其忠实的支持者也不会受到国家权力滥用的侵扰。在穆巴拉克统治下的埃及,正是那些走上街头鼓动众人要推翻他的暴政的人遭到逮捕、酷刑和枪杀。穆巴拉克的支持者以及安安静静待在家中的人们则相安无事。在美国,全国有色人种协进会的领袖、共产党人、民权和反战斗士才是胡佛的监控对象,而不是那些循规蹈矩、对社会不公不闻不问的公民。

我们不应为免遭国家监控才被迫对当权者俯首帖耳。平安度日的代价也不该是对有争议或挑衅性异见保持沉默。我们不应希望身处这样的社会:除非你去效仿那些体制内专栏作家的驯服态度和明哲保身的行事风格,不然你就会被找麻烦。

不仅如此,若目前当权的任何组织机构认为可以免受监控,则注定是痴人说梦。当我们看到党派意见是如何左右人们对国家监控的危险性看法时,即可清晰地看出这一点。昔日的拉拉队长可能会瞬间变为如今的异见分子。

在2005年,国安局未经许可窃听争议人士,压倒性多数的自由党和民主党人都认定国安局的监控构成了威胁。这其中部分当然也出于典型的两党之争的考虑:共和党的小布什担任总统时,民主党看到这其中有机会对他及其党派造成政治伤害。不过他们的恐惧心理很大程度确实属实:因为他们认为小布什存在恶意且具有危险性,他们认为被他掌控的国家监控势必也同样是一种威胁,作为政治对手的他们,更是会首当其冲受到波及。于是,共和党则对国安局的做法持更友善支持的态度。相形之下,2013年12月,民主党和进步党又成为国安局的主要拥护者。

有大量民调数据都反映出这一变化。美国独立性民调机构皮尤研究中心(Pew Research Center)公布的民意测验结果显示,大多数美国人都不相信为国安局监控所做的辩护,特别是“大部分美国人(56%)都认为,联邦法庭未能对政府反恐工作所搜集的电话和网络数据信息予以足够的限制”。此外“有更高比例(70%)的美国人相信政府对这些数据的使用并非是针对调查恐怖主义”。另外,“63%的人们认为政府同时也在搜集交流沟通内容方面的情报信息”。

最值得注意的是,如今美国人觉得监控本身的危险性已经远胜过恐怖主义。

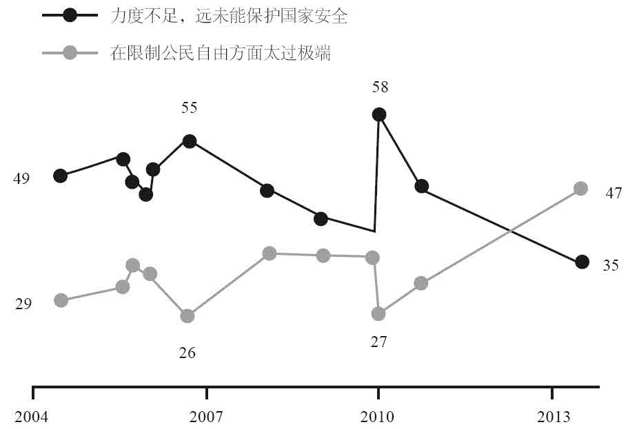

整体来看,有47%的美国人表示他们对美国反恐政策抱有更大顾虑,认为其在限制普通人的公民自由方面已经太过极端,还有35%的美国人表示,他们担心政策对国家的保护力度尚远远不够。这是自该问题于2004年首度提出后,皮尤研究中心的民调结果首次显示,人们对公民自由的关注要胜过反恐保护。

政府反恐政策

皮尤研究中心 2013年7月17~21日,第10问。

对于那些已对过度使用政府权力和长期以来对恐怖主义威胁夸大其词有所警觉的人们来说,调查数据实属利好消息。可其中也凸显了一个明显的换位:在布什政府下,原本是共和党在为国安局撑腰,在民主党的奥巴马总统掌握了监控系统的控制权后,民主党取代了共和党的位置为国安局辩护。“在全国范围内,对政府大规模监控项目的支持力度,民主党(57%赞成)要高于共和党(44%赞成)。”

《华盛顿邮报》的调查结果也颇为相似,显示保守派人士较自由派更介意国安局的监控。当问及“如果确有发生的话,你会对国安局的数据收集以及对你个人信息的使用会是怎样的态度?”48%的保守派人士表示“非常介意”,而在自由派当中这一数字仅为26%。正如法学教授奥林·科尔(Orin Kerr)所指出的那样,这其中体现出一种根本性的转变:“局势与2006年相比出现了有趣的逆转,当时执政总统来自共和党而不是民主党。当初,皮尤研究中心的调查结果显示,75%的共和党人赞成国安局监控,而在民主党人当中,支持率仅为37%。”

一份皮尤研究中心的表格可以更清晰地体现这一转变:

对国安局监控项目党派意见的改变

对国安局监控项目所持观点

(有关问题措辞不同可见上表)

皮尤研究中心 2013年6月6~9日。数据间可横向比较。表示不知道或拒绝回答的数据并未显示。

根据执政党的党派属性,支持及反对监控的言论明目张胆地在两党间交替换位。2006年,哥伦比亚广播公司《早间秀》(The Early Show)节目中,一位参议员对国安局大规模收集元数据的做法言辞犀利地大加批判:

我不必接听你的电话就可以知道你在做些什么。如果我可以了解你的每通电话是打给谁,我就能判断出你所接触的都是些什么人。我还可以了解你的生活方式,这是非常侵入式的做法……真正的问题在于,他们拿这些收集来的信息究竟有何用途呢?要知道,这些信息和基地组织毫无关系。……我们难道还要信任美国总统、副总统他们的所作所为都是正确无误的吗?别指望我能做到这一点。

这位言辞激烈批判大规模数据收集的参议员就是乔·拜登(Joe Biden),可后来当他成为美国的副总统后,他又摇身一变成为民主党政府的一员,而他们的做法正是拜登自己曾一度批判的。

问题并非只是说明这些派系政治家都变成毫无原则的伪君子,除了一味追逐权力,并无真正的坚定信念——当然这一点也确凿无疑。更重要的是,这类言论揭示了人们对政府监控的本质认识。尽管存在种种不公,当人们认为政府的过分行为碰巧是在值得信任的仁慈之人手中掌控时,就会消除内心的恐惧。他们认为只有当自己觉得会受到威胁时,监控措施才具有危险性或值得顾忌。

政府一直在说服大家只有个别具体人等才会受到影响,通过这种方法常常可以实现权力的极度扩张。通过让大家相信,无论对错,只有部分边缘人物才会受到监控锁定,其他人则可以默认甚至是支持这种压迫手段,而不必担心有朝一日自己也会遭此下场,政府一直都在说服民众对这种暴行熟视无睹。暂且不去考虑这一立场的明显道德缺陷,好比说,我们容忍种族主义,是因为种族主义只是针对少数民众;或者说,只要我们自己食物供给充足,就不屑于理会饥饿问题。这些几乎都是基于实用主义而被误导的做法。

正是这些自以为不会受到政府权力滥用影响的人们这种漠视甚至支持的态度始终在放纵政府权力的滥用,才使监控远远超过其最初的适用范围,直到权力滥用发展到无法控制的地步,而这也是无法避免的事情。这方面的事例数不胜数,不过对《爱国者法案》的利用也许是其中最显著的最新事例。在“9·11”事件后,国会近乎全票通过了支持大规模加大监控力度和拘留权的做法,认为这样做即可查明并防止未来的攻击行为。

这其中的隐含假设就是,这些权力将主要被用于与恐怖主义相关的穆斯林——权力的经典扩张方式就是称其只限于特殊人群,仅限于某种具体行为——也是出于这种原因,这一举措才获得压倒多数的支持。可实际发生的情况却截然不同:对《爱国者法案》的运用完全超出了其表面目的。实际上,自从该法案颁布以来,它就被大量用于与恐怖主义或国家安全毫不相干的案例中。《纽约杂志》披露在2006~2009年间,该法案支持的“偷窥”授权(即在没有立即告知目标的情况下授权执行搜查令)曾被用于1618起毒品相关案件,122起欺诈案件,而仅有15起案件与恐怖主义有关。

一旦公民默许了新的权力,相信这并不会影响到自己,那么就会实现制度化和合法化,再要反对则毫无可能。的确,1975年弗兰克·丘奇所获得的最大经验教训就是大规模监控所能引发的危险程度。在美国全国广播公司的《会见新闻界》栏目中,他这样表示:

“这种能力可以随时转向针对美国人,若是当真如此,那么任何人都不会再有隐私可言,因为一切均可处于监控当中,电话交流、电报往来,无所不包。普天之下,无处可以藏身。如果政府再由暴君所掌控……情报机构的技术能力就可以使得政府全面实施专制暴政,而且还绝无反击的可能,因为即便是最为谨小慎微的抵抗组织……都逃不出政府的手心。这就是这种技术的可怕之处。”

在2005年《纽约时报》的一篇文章中,美国作家詹姆斯·班福特认为现如今国家监控的威胁,其可怕程度远胜过20世纪70年代:“人们现在通过电子邮件表达自己内心最深的想法,在互联网上显示自己的医疗和金融记录,不停地用手机聊天沟通,相关机构基本上可以说是具备了窥探人们真实思想的能力。”

丘奇所担心的任何监控能力“都可能转向针对美国人”的图景就是“9·11”事件后,国安局所作所为的真实写照。尽管监控是依照《海外情报监控法案》在执行,尽管它禁止监视美国国民,国安局的行动却从一开始就意味着,现在很多监视活动是在针对生活在美国土地上的公民。

即便不存在权力滥用,即便不是出于个人原因被锁定目标,大量收集情报的监控政府都在整体上对社会和政治自由产生危害。美国和其他国家所取得的进步不过是刚刚实现了能挑战权威和正统思想、可以探索思考和生活的新方式。包括并未参与到宣传不同政见或政治活动中的人在内,所有的人都会苦于担心受到监视的顾虑而丧失了这种自由。亨德里克·赫兹伯格明确表示对国安局监控项目的忧虑后,还是承认:“这一伤害已成事实,公民受到了伤害,集体也受到了伤害。受损的是支撑开放社会和民主政治的信任和责任架构。”

赞同监控活动的拉拉队长们基本上只能拿出一条辩解的理由:大规模监控仅仅是为了制止恐怖主义,是为了确保民众的安全。的确,打着外部威胁的幌子在历史上从来都是让民众服从政府权力而采取的战略选择。十多年来,美国一直在到处宣传恐怖主义的危险性,来为自己所采取的大量极端行为找寻说法,从引渡到实施酷刑、杀戮,再到入侵伊拉克无不是如此。自从“9·11”恐怖袭击之后,美国官员条件反射般造出了“恐怖主义”这一说法。与其说这是宣传口号或战略战术,更不如说是为行动给出的说辞或有说服力的理由。在监控问题上,有大量证据表明这种做法的有效性着实令人怀疑。

此外,奥巴马总统和众多国家安全官员所称大规模监控是为防止恐怖袭击阴谋的说法,也被证实根本站不住脚。2013年12月《华盛顿邮报》发表了一篇文章,题为“国安局电话监听项目的官方辩护也许会不攻自破”,文中称一位联邦法官表示,电话元数据收集计划“几乎可以肯定”违背宪法,同时还认为司法部无法“找出一宗事例可以说明,通过分析国安局所搜集的大量数据,有效阻止了即将发起的恐怖攻击。”

同月,奥巴马钦点的顾问小组(除了其他人之外,其中还包括前中情局副局长和一名前白宫高级助理,大家通过接触保密情报信息来一起研究国安局的计划)得出的结论认为,元数据收集计划“对防止攻击并未起到重要作用,通过传统的(法庭)指令,也可及时获得这类信息。”

再次援引《华盛顿邮报》的文章称:“在国会证词中,美国国家安全局局长基思·亚历山大将军将美国国内外的数十起阴谋的成功调查都归功于这一计划的帮助”,可顾问小组的报告却“对这些说法的可信度提出了极大质疑”。

此外,民主党参议员罗恩·怀登、马克·尤德尔和马丁· 海因里希(Martin Heinrich)更是在《纽约时报》上明确表态,大规模电话记录收集工作并未提高美国人面对恐怖威胁时的保护能力。

大规模搜集信息计划的作用完全被夸大其词。我们尚未看到它在保护国家安全方面提供了任何独特的真实价值。尽管我们一再要求,国安局还是拿不出任何证据来证明,该机构依照这一计划获取的电话记录,是无法通过正常的法庭指令或是紧急授权拿到的。

对于官方就大规模搜集元数据所作辩解的真实性,属于政治中间派别的新美国基金会(New America Foundation)的研究认为,该计划“对防止恐怖行动并未产生可识别的影响。”相反,根据《华盛顿邮报》的报道,在大多数被阻止的密谋案例中,研究表明“是传统的执法和调查手段为了解案情提供了线索或证据”。

相关记录的确乏陈可数。全面搜集数据系统并未能察觉2013年的波士顿马拉松爆炸案,更谈不上能有效阻止。它也未能发现圣诞节在底特律上空发生的喷气客机未遂爆炸案,或是企图引爆时代广场的计划,抑或是破坏纽约地铁系统的恐怖袭击密谋,所有这些都是被警觉的路人或传统的警力发现并阻止的。在奥罗拉和纽敦的大规模枪击惨案中,它更没有发挥任何作用制止这些事件。从伦敦到孟买再到马德里,尽管涉案人员有数十人之众,那些大规模国际恐怖袭击活动却均未被事先察觉。

尽管表面上说得好听,可国安局的极端做法并未能使得情报部门拥有更好的办法以防止“9·11”恐怖袭击的发生。基思·亚历山大在面对众议院情报委员会时这样说道:“我更愿意今天在这里为这一计划费一阵唇舌,而不是在我们未能阻止另一次‘9·11’事件时作检讨。”(同样的说辞一字不差地出现在国安局为员工提供的回避问题的要点内容中。)

这其中的潜台词就是制造恐慌,并将欺骗手段发挥到极致。正如美国有线电视新闻网的安全分析员彼得·伯根(Peter Bergen)表示,中情局手中有着关于基地组织密谋的多份报告,并掌握了“两名劫机分子及其在美国的行踪等相当多的信息”,可是“该机构未能及时将之与其他政府部门分享,直至为时已晚,于事无补”。

《纽约客》的基地问题专家劳伦斯·怀特(Lawrence Wright)也同样拆穿了国安局收集元数据可以阻止“9·11”袭击的说法,解释称中情局“未能将关键性情报提供给联邦调查局,而后者是在美国调查恐怖主义活动以及来自美国境外的攻击具有最高权威机构”。他认为联邦调查局原本可以阻止“9·11”事件的发生。

该机构原本有法律保证可针对在美国与基地组织有染的每个人都采取监控措施,本应跟踪他们的行迹,窃听相关电话,克隆其电脑数据并读取电邮,要求提交他们的医疗、银行和信用卡记录。它有权要求电话公司提供他们的电话记录,完全没有必要进行元数据收集计划,只需要和其他的联邦机构展开合作即可,可是出于某种琐细和不明朗的原因,这些机构选择向最有可能阻止恐怖袭击的调查机构隐藏了重要线索。

政府掌握了必要的情报,却未能对之充分理解或就此采取行动。事后的解决方案是启动大规模的全面数据收集计划,然而这其实根本于事无补。

一次又一次,从各个角落冒出的以恐怖袭击来为监控行为辩解的说辞都变成了虚伪的借口。

实际上,大规模监控起到的效果适得其反:它使得侦破和阻止恐怖行径的难度愈发加大。民主党国会议员拉什·霍尔特(Rush Holt)身为一名物理学家,同时也是国会中为数不多的科学家之一,他指出收集所有人的通话交流记录只会使得真正的恐怖分子所商讨的阴谋变得模糊不清。采取有针对性而非不加区分的监控将提供更具体有效的情报信息。当前的做法使得情报机构数据泛滥,他们根本无暇对之有效地分类处理。

除了所提供的信息太过泛滥之外,国安局的监控计划还导致国家的脆弱性与日俱增:安全部门对保护普通互联网交易(诸如银行、病历和商业)加密措施的改写使得这些系统极易受到黑客和其他敌对势力的渗透攻击。

安全专家布鲁斯·施奈尔(Bruce Schneier)在2014年1月的《大西洋月刊》(The Atlantic)撰文指出:

大规模监控措施不仅毫无作用,而且还花费不菲……它破坏了我们的技术系统,因为就连互联网协议都变得不再可信……值得担忧的并非只有国内的权力滥用,在世界其他地方也是如此。我们对互联网和其他通信技术所采取的监控措施越多,我们自己也会越容易受到他人的窃听。我们并非是在国安局可以进行监控的数字世界和受到国安局保护无法实施窃听的世界中二者选择其一,而是在容易遭到所有攻击的脆弱世界和对所有用户都固若金汤的安全世界二者间进行选择。

也许对恐怖袭击最无底线的利用,就是对其夸大其词。美国人死于恐怖袭击的风险简直是微乎其微,甚至远远小于被闪电击中的概率。俄亥俄州立大学的约翰·穆勒(John Mueller)教授曾就恐怖主义的威胁和反恐开销的平衡写过大量文章,他于2011年解释称:“在作战区域之外,全世界死于宗教极端主义恐怖分子、基地组织的追随者也许不过几百人之多。这与每年在浴缸中溺死的人数基本相当。”

据麦克莱齐报业集团(McClatchy)报道,“毫无疑问的是”美国公民在海外死于交通事故或肠道疾病的人数都会高过葬身于恐怖袭击的人数。”

就为了这点风险,我们取消对政治体系的核心保护,打造出一个监控无所不在的国家,这种想法实属不切实际。可是恐怖威胁却是一而再再而三地被利用。在2012年伦敦奥运会前夕,因认为其安保措施不到位而产生的争议不断。由于签约公司无法按照协议提供足够的保安数量,世界各地传来的刺耳批评声音都声称,本届奥运会将在应对恐怖袭击方面可谓手无缚鸡之力。

在伦敦奥运会安然无恙地结束后,史蒂芬·沃尔特(Stephen Walt)在《外交政策》杂志(Foreign Policy)中指出,和以往一样,人们的强烈抗议是受到对恐怖威胁过分夸大的影响。他援引约翰· 穆勒和马克·G·斯图尔特(Mark G. Stuwart)在美国《国际安全》杂志(International Security)发表的文章,文中分析了50起针对美国的“宗教极端主义恐怖阴谋”,结果得出的结论是“基本上所有犯罪分子都是‘无知无能、不见成效、愚蠢混乱、组织散乱、执迷不悟、毫不专业、愚钝低能、不切实际、荒谬可笑’”。穆勒和斯图尔特还引用了负责跨国威胁的前任副国家情报官格伦·卡尔(Glenn Carle)的观点,他称,“我们必须看到圣战主义者不过是一小撮危害极大、各踞山头的可恶反对势力”,他们清楚地意识到基地组织的“实力远不及自己所想象那般强大”。

然而,由于对恐怖主义袭击的恐惧,使得太多的实力派人物手中握着既得利益:因为政府方面需要为自己的所作所为找到根据,监控和武器行业需要大笔公众资金,华盛顿的永久实力派人物需要努力将各自的工作重点置于不会受到真正挑战的位置。史蒂芬·沃尔特提出了下列观点:

穆勒和斯图尔特估计,在国内国土安全方面的开支(例如,不包括伊拉克和阿富汗战争的费用)在“9·11”事件后已经超过了1万亿美元,而每年死于美国国内恐怖袭击的风险不过才是1/350万左右。通过保守估计和传统的风险评估方法,他们预计若是这些开销能得到成本有效性的应用,“则每年足以阻止、预防、挫败或保护333起极大规模的完全有可能得逞的恐怖袭击”。最后,他们担心的是这种对威胁的夸大其词已经“深入人心”,即便政客和“反恐专家”不再拿此类危险炒作,公众依然认为此类威胁非常严重,而且迫在眉睫。

鉴于对恐怖主义的恐惧心理已经遭到人为操控,允许国家运作大规模的秘密监控系统的真正危险却被过分地轻描淡写。

即便恐怖主义的威胁的确达到了政府所宣称的程度,那也无法为国安局的监控计划撑腰。人身安全之外的价值与人身安全同等重要,甚至更加重要——自国家成立之初,这种认识就潜藏在美国的政治文化当中,而对其他国家而言也是如此。

国家和个人不断在做出选择,将隐私及相关的自由的价值置于其他目标(如人身安全)之上。的确,美国宪法的第四修正案目的就在于,即便某些警方行动会有助于降低犯罪,也要予以禁止。如果警方无需搜查证即可闯入任何人的家中,那么凶杀、强奸和抢劫分子也许会更容易受到震慑;如果允许政府在我们每个人的家中安装摄像头,犯罪率可能也会大幅下降(对于入室盗窃而言则肯定会是如此,可大部分人一想到这种做法还是会表现出极其厌恶);如果允许联邦调查局窃听我们的谈话内容,获取我们的通信信息,大量犯罪问题都可以得到相当程度的预防,并可得以解决。

然而,宪法已经明文规定,禁止这类国家行使的猜忌性侵犯行为。若对此类行为说不,也就意味着我们心知肚明地允许更大概率的犯罪发生。但是我们还是义无反顾地做出了这样的抉择,宁肯让自己面对更大的危险,因为追求绝对意义上的人身安全从来都不是我们压倒一切的唯一的社会重点。

除了我们的身体权利不受侵犯之外,另一个核心价值在于要让政府不能插手我们的私人领域,正如宪法第四修正案所言,其中包括人民的“人身、住宅、文件和财产”不得侵犯。我们如此作为正是因为这一领域对生命质量的诸多典型属性——创造、探索和亲密关系息息相关。

为换取绝对安全而放弃隐私对个人的健康心态和生活十分有害,正如它对健康的政治文化也毫无裨益。对个人而言,这种安全首先意味着生活中充满恐惧,而且寸步难行,届时我们将永远不敢踏上汽车或飞机半步,永远不能参加任何有风险的活动,永远不会更看重生活品质而非一味重视数量,只因要不惜一切代价避免危险的发生。

制造恐慌是权威机构相当喜爱的一种策略,就是因为恐慌可以有效战胜理性,使得权力的扩张和削减权力变得合理化。自从打击恐怖伊始,美国人就被不断告知,若要想避免灾难的发生,他们就必须放弃政治权利。例如,国会情报委员会主席帕特·罗伯茨(Pat Roberts)就曾宣称:“我是宪法第一修正案、第四修正案和公民自由的坚实拥护者,不过如果性命休矣,公民自由则无从谈起。”共和党参议员约翰·科尼尔斯(John Conyers)正在参加得克萨斯的再次竞选,在视频中的他是个头戴牛仔帽的硬汉形象,却为放弃权利而怯懦地高唱赞歌,他也这样让步道:“当你不在人世,任何人身自由都不再与你相干。”

电台谈话节目主持人拉什· 林博(Rush Limbaugh)在向广大观众提出这一问题时,完全暴露出他对历史的无知:“你上次听说总统为保护公民自由而宣战是什么时候?我实在想象不出……如果我们连性命都不保,那么我们的公民自由也一文不值!如果你一命呜呼,长眠地下,如果你身处灵柩之中,与泥土为伴,你觉得自己的公民自由还价值几何?一文不值!”

一国之民,一个国家,若将人身安全置于所有价值之上,则终将放弃其自由,并会支持权威机构掌握的任何权力,以换得获得全面安全的一纸承诺,无论这种承诺是多么虚无缥缈。可是,绝对安全本身就是荒诞不经的概念,以此作为目标,则它永远都无法实现。这样的目标会使得参与其中的个人身份受损,也会使得以此为界定的任何国家遭到伤害。

今日政府实施大规模秘密监控系统所带来的危险,远比历史上任何时候都令人战栗不已。政府通过监控可以掌握越来越多公民的所作所为,而由于保密性壁垒的屏蔽,公民对政府在做些什么却了解得越来越少。

这种局面对健康社会的决定性活力所带来的极大倒退,以及它毁坏权力平衡并让政府权力无限膨胀所导致的根本性蜕变,是无论怎样评价都不为过的。边沁提出的圆形监狱设想,就是为授予权威机构无可置疑的权力而设计,也正是基于这样的倒退而作。边沁曾这样写道,“圆形监狱的核心”在于“监视者地位的集中性”与“在可以看见对方的同时却不为对方所见的最行之有效的设计”二者相辅相成。

在健康的民主社会中,事实却是恰恰相反。民主要求的是问责制和被统治者的认同,这只有在公民了解到政府以他们的名义在做些什么的时候才能成为可能。这里有一个前提,即人们能够清楚地看到政务官员的一切所作所为,并且这方面应鲜有例外。只有如此,这些官员才可以称为是公务员,是为公众部门效力的,从事的是公共事业,服务的是公共机构。反过来说,这种社会的另一个前提则是,除了少数例外,政府方面不会去刺探奉公守法的公民的具体所作所为。只有如此,我们才称得上是拥有个人属性的人,才能以私人身份发挥作用。履行社会职责和行使公共权力的人们才需要透明,而除此之外的每个人需要的是隐私权。

[4]出自《一九八四》,乔治·奥威尔(George Orwell)著,董乐山译。——译者注