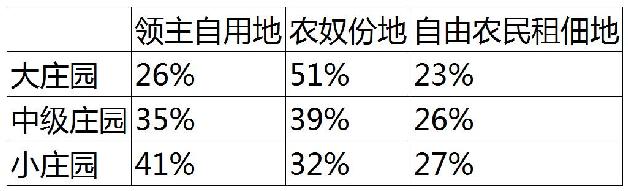

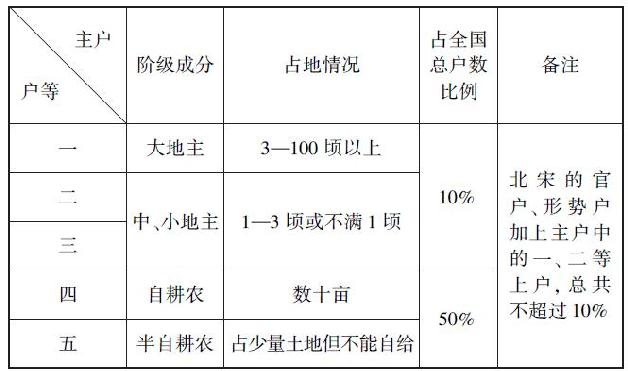

表1.1 十三世纪英国和北宋王朝农村土地结构的比较

十三世纪英国土地结构

北宋主户的构成

那么,地主经济结构是不是中国传统社会形成大一统政治结构的终极原因呢?否!地主经济仅仅依靠自身的力量是无法维持稳定的。小农经济普遍存在农奴化倾向,表现为农民对地主依附关系增强。地主不仅力图霸占自耕农土地,还尽力把他们变为自己的“私属”,日久天长,自耕农有可能“农奴化”。查理曼帝国自耕农农奴化、日本大化革新后班田制的破坏都是实例。中国传统社会保持地主经济的稳定有两个重要的前提。一是国家政府的调节作用。中国历史上各个王朝总是制定各种法令,限制地主豪强把农民变成“私属”;并依靠强大的官僚机构推行这些法令政策,保持地主经济的稳定性。从秦代开始,大一统政府就限制豪强贵族杀奴婢,行刑必须报官批准。汉代以后,政府取消了豪强贵族杀奴婢的权力,只要两个人无血缘关系,一旦出现纠纷,一律按国家法律处置。到了宋代,农民对地主的人身依附关系已微乎其微,按宋律规定,农民有退佃的自由。恰恰是政府的巨大调节力量,使中国克服了西欧封建社会和其他一些封建国家中普遍出现的自耕农农奴化倾向,保持了地主经济的稳定。第二个条件看来似乎是纯经济的,即土地买卖防止地主和农民之间出现“硬化”的人身依附关系。使地主对土地的占有权和对农民的占有权分离开。但进一步分析就会发现,土地买卖这一现象本身也是和政治结构对经济结构的调节相联系的。首先,土地买卖依赖于相对发达的商品经济,商品经济的发达要依靠国家政治结构的作用,要以大量城市的存在为条件。如果国家不以超经济力量建立众多的郡县城市,商品经济的发展就会碰到障碍。而且,土地买卖时农民之所以能从土地转让中游离出来,也是以政治结构限制地主占有农民人身为前提的。因此,中国传统社会保持地主经济的稳定离不开大一统官僚政治的调节作用。

中国传统社会的意识形态对政治和经济的稳定也发挥着重大的调节作用,我们知道,封建社会的官僚政治有日趋演化为世袭贵族的倾向,他们和地方军事势力结合起来,就会造成封建割据。一旦如此,大一统官僚政治就必然解体。日本大化改革后的情况就是这样。中国传统社会控制这种解体趋势的办法是利用具有儒家信仰的知识分子充当国家官吏。这些人遵循统一的国家学说治国,自觉地执行国家法令和政策,与分裂割据势力斗争,维护国家的统一。他们自身处于王权的监督下,又不断地流动调换。图1.2是西汉王朝利用儒生官僚与贵族化倾向斗争的曲线图,它清晰地表明依靠儒生的统一力量遏制贵族化分裂倾向,维护大一统帝国稳定的过程。注249

中国历史上,当政治结构和意识形态结构丧失调节能力时,地主经济不可能独立地保持稳定。魏晋南北朝庄园经济的兴起就是例证。东汉灭亡后,儒学衰落,魏晋玄学兴起,中国传统思想受到佛教的冲击。政治上门阀贵族势力强大起来,外部恰逢少数民族侵扰,意识形态和政治结构的调节作用大大削弱了。经济结构受到东汉末年大动乱的破坏,出现了一系列的变化。首先是农民对贵族地主的人身依附关系强化,沦为近乎农奴的地位,部曲、私属、奴婢的数量与日俱增。其次是国家税源骤减;世袭门阀在政治上占有主导地位。结果整个社会几百年处于分裂割据的状态,大一统政权长期建立不起来,经济结构蜕化到类似于庄园经济的状态。有关这部分论述,读者可见《兴盛与危机》一书,该书进一步分析了魏晋南北朝时,旧的调节系统被削弱,中国传统社会的政治、经济和意识形态又重新构成一组调节关系,维持了几百年的亚稳态结构。