十、上帝下班了——牛顿

之前我们说到开普勒提出的三大定律,揭示了行星运动的轨道是椭圆。

但如果你问开普勒:为什么行星运行的轨道是椭圆?

当时的大佬都搞不明白,如果有人能解决这个问题,那他一定能名垂青史。

所以,明面上大家都在追求真理,背地里其实都在暗暗较劲。

最后,一位猛男脱颖而出,终结了这场战斗。

此人热衷于各种争斗,而且百战百胜,总是把对手按在地上摩擦。

他就是大名鼎鼎的——

牛顿

牛顿不是一日炼成的。他为什么这么牛?他又是如何解决椭圆轨道问题的呢?

- 万事俱备,只欠牛顿

想要了解牛顿,就得回到他的时代。如果非要用一个词来形容那段时期,那一定是:

当时的西欧是基督教的世界,绝大多数人都是基督徒,比如哥白尼、伽利略、开普勒、笛卡儿、牛顿、费马、玻意耳等。

虽然都是基督教,但其中分了很多派系。比如天主教和新教,还有些异端的教派,比如阿里乌派。新教中也还有不同的派系。

文艺复兴后,西欧再度拿到古希腊真题集,一下子都成了文化人。

可当时的江湖上还没有正儿八经的科学家,像开普勒、第谷,主业都是占星。

除了神学、占星学,还有炼金术,比如罗杰·培根、玻意耳、第谷等人都热衷炼金术。

还有一波势力,被称为魔法派,比如我们熟知的布鲁诺。

魔法派内的学说中,最流行的是赫尔墨斯主义,是主张将哲学和魔法相互结合的学派,深刻地影响了那个时代。

虽然江湖混乱,但当时的学者们大都各有侧重。

特别是从开普勒和伽利略开始,天文学的发展方向转为研究天体为什么会动。

这也被称为动力学问题,仅仅在这个细分领域就有三尊大神:

伽利略

·详细讨论了自由落体、钟摆等运动问题;

·提出了自由落体定律,速度叠加定律;

·提出了惯性的概念;……

笛卡儿

·提出机械世界观,认为宇宙和地上的运动规律应该是相同的;

·提出物理学中的“功”和“力”的概念;

·提出圆周运动的物体总有离开圆形向外运动的“倾向”;

·提出物体之间的无作用力只能通过接触或者碰撞来传递;……

惠更斯

·解决诸多运动学中的实际问题;

·提出圆周运动公式;

·提出动能和势能的概念;……

还有梅森、玻意耳等。由于篇幅的关系,我们就不在这里赘述了。

总结一下那个时代的特点,就是:

群英荟萃,百家争鸣,百花齐放!

如果不搞点创新,都不好意思说自己是读书人。

但这些知识哪些对、哪些错,彼此之间有没有什么联系,没人搞得清楚。

因此时代需要一个人,一个全能的人。

他得能掌握不断涌现出来的新知识,还要对古希腊真题了如指掌,最后,还要能把这些知识融会贯通,聚合成一个体系。

因此我们说:万事俱备,只欠——

牛顿!

没错,牛顿就是一位全能战士,堪称知识界的百科全书。

- 性格怪异的开挂大神

1643年的圣诞节,在英国的一个小乡村里,一个孩子呱呱坠地。而在他出生之前,他的父亲就去世了。这个孩子就是牛顿。

牛顿刚出生时很瘦小,一脸病态,据说小到可以装进一个大杯子中,很多人都认为他会夭折。

一开始,牛顿和母亲相依为命;到了三岁,母亲改嫁,把他丢给外公和外婆抚养。

这对牛顿幼小的心灵造成了极大创伤,从而也造成了他诡异的性格—— 偏执、孤僻、好胜心极强、极度爱惜羽毛。

牛顿是虔诚的基督教徒,但他信奉的不是主流的天主教,而是阿里乌教,这个教派也被视为异端。

这个教派认为,基督教的经典被篡改了,他们要恢复被篡改的经典的原貌。

因为牛顿和耶稣同一天生日,所以牛顿一直坚信自己是被上帝选中的少数人之一,他有职责和义务把被篡改的基督教经典恢复如初。

温馨辟谣:

很多人都说牛顿晚年才开始研究神学,这是不对的,牛顿一生都在研究神学,只是他信仰的教派被称为异端,因此一直都不敢如实说出来罢了。这是后人在牛顿留下的笔记中发现的。

那么,如此宏大的人生目标要如何实现呢?

牛顿想到的是通过炼金术、科学等研究手段来发现上帝预设的宇宙规律,以此来完成使命。

很多人以为牛顿是个科学家,实际上在他心目中自己是一个神学家、炼金术师及自然哲学家。

牛顿毕生留下了百万字的炼金术手稿和神学手稿,而且他还有很多兼职,当过造币厂厂长、国会议员、英国皇家学会会长,他还是第一个提出金本位制的人。

在上大学之前,牛顿一直是个超级学霸,进入剑桥大学后,路子开始跑偏,成了另类学霸。

因为牛顿发现,当时的教材都太老了,不够味儿,于是他决定自己玩,转而阅读大量涌现出来的新的研究成果的文献,其中就包括哥白尼、伽利略、笛卡儿等人的著作,这使得他功力大增。

后来英国伦敦发生瘟疫,为了躲避瘟疫,牛顿回到了乡下老家。

居家隔离自古有之,大多数人在家做咸鱼,你以为牛顿也会这样吗?

实际上,牛顿在家疯狂开挂。

他先是搞定了广义二项式定理,接着又发明了微积分,不过他管这个叫流数。

同时还给万有引力定律以及光学的研究开了个头。

这段时间主要是1665—1666年。在科学史上有两个奇迹年:一个是1666年的牛顿奇迹年,一个是1905年的爱因斯坦奇迹年。

一直有个传说,牛顿是因为在隔离期间脑袋被一个苹果开了光,才有了万有引力定律。

最早记述这件事的是伏尔泰,但他也是道听途说,作为牛顿的铁杆粉丝,他或多或少有些神化了自己的偶像。

牛顿是一个被神化了的学者,这个造神运动早在牛顿在世的时候就开始了,如今我们要了解他,就要客观冷静地看待,不要偏听偏信。

- 万有引力定律

疫情结束后,牛顿回到学校完成学业,并且接了自己老师巴罗的班,成了卢卡斯数学教授。

这个职位来头不小,在历史上能坐到这个位置的人,清一色是学术大佬,当然牛顿是其中最大的大佬。

照理说,牛顿这么大咖位,应该会有一堆学生搬着小板凳来听课才对,恰恰相反,牛顿相当不受欢迎,课上基本没什么人。

虽然教学生涯一败涂地,但他的学术生涯却开始初露锋芒。

他发明了反射式望远镜,提出了系统的光学理论,成了当时顶级的大学者,还被英国女王接见。

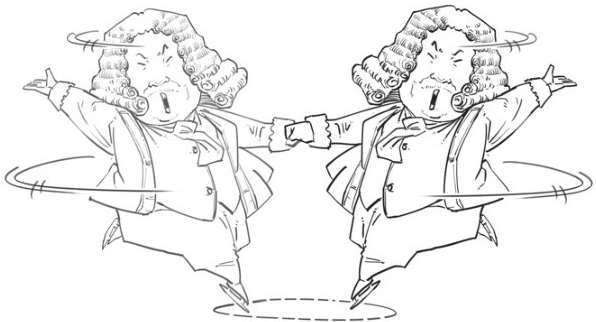

也就是在这个时期,牛顿遇到了自己一生的宿敌——胡克。

苹果达人牛顿VS弹簧超人胡克

胡克,是不是看起来很眼熟?

这个胡克就是提出著名弹性定律的那位科学家,而我们课文里那个发明显微镜的科学家叫列文虎克,他们不是一个人。

曾经有这样一道高考模拟题:

胡克算起来是牛顿的前辈,是当时学术界的大拿。

不过这个人很蛮横,还有一个特点:

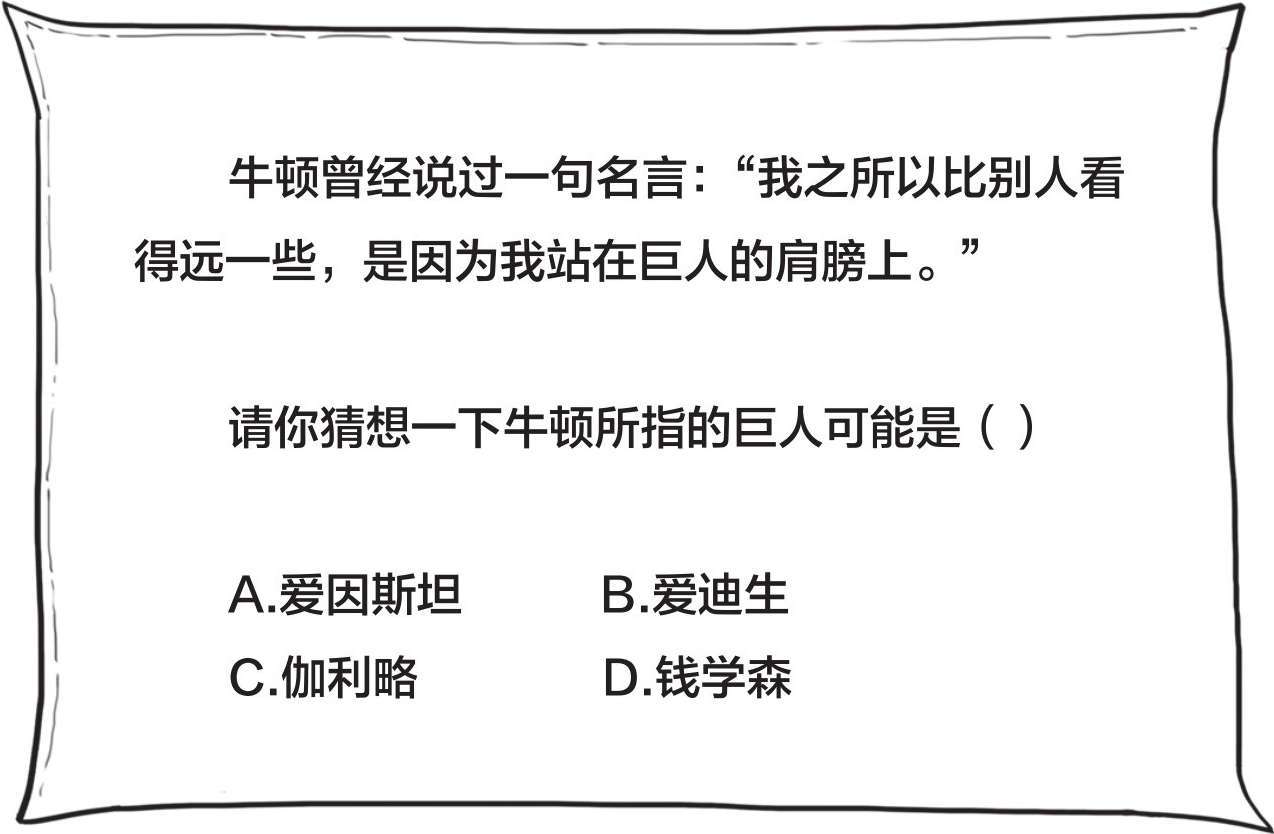

牛顿作为小鲜肉,也是个暴脾气,两人相互看不惯,一言不合就吵起来。有一次牛顿写信讽刺胡克,说:

这句话看似谦虚,好像还夸了胡克,但考虑到胡克驼背严重,又身材矮小,大家可以自己细品一下其中深意……

所以这句话其实是反话,让胡克反驳不是,不反驳也不是,堪称骂人不带脏字的经典案例。

牛顿和胡克在很多问题上都互相抬过杠,比如他们争论过:光到底是什么?

如今我们知道光同时具有波动性和粒子性,也就是说其实两人说得都对。科学家围绕着光的本质争吵了三百年,最后吵出了量子力学。

两人几乎终身都恪守着同一准则,凡是对方反对的,自己都赞同。

除了光,他们争吵最多的问题,就是——

万有引力定律。

万有引力定律说的是:万物之间都有彼此相互吸引的力。

这个力与物体之间的距离的平方成反比,与物体的质量成正比。

别看这个公式用起来容易,证明它可费了老大劲了。

其实,这个平方反比的规律在很早前就已经被发现了……

传说有一天胡克和哈雷等人在咖啡店唠嗑,谈话间就提到了这个平方反比的定律。

但是没有人具备证明万有引力定律的实力,胡克称自己做得到,却一直拿不出可靠的数学证明。

于是哈雷想到了牛顿,他来到牛顿家里,向他请教这个胡克都没能解决的问题。

后来牛顿写了篇只有九页的论文,叫《论星体的轨道运动》,用微积分详细论证了在平方反比的万有引力下,行星的运行轨道为椭圆形。

他把这篇论文寄给哈雷。

后来,在哈雷的资助下,牛顿出版了《自然哲学的数学原理》,我们亲切地把这本书称为《原理》。

胡克看到牛顿出书,有些眼红,而且他觉得牛顿能证明出来,也有他自己的一份功劳。

但是第一版《原理》中记录自己功劳的地方太少,于是就跑去跟牛顿谈判。

胡克希望牛顿能如实把自己的功劳记录在书中,结果牛顿很生气,反而在《原理》第二版中几乎把和胡克相关的内容删得一干二净。

客观地说,胡克对于万有引力定律是做出过一些贡献的,他曾和牛顿通过几次信,交流过对万有引力的一些想法,牛顿因此受到了不少启发。

后来胡克因病去世,牛顿则成了英国皇家学会的掌门人,他解散了胡克的实验室,还销毁了大量胡克的手稿和画像,以至于后人都不知道胡克的样子。

牛顿证明万有引力定律的过程,这里就不详细说了,比起枯燥的数学证明,对于普通人而言,更珍贵的是他思考出万有引力定律的过程。

在《原理》中,牛顿就介绍过自己是如何思考万有引力的,我们这里举两个例子。

思想实验一

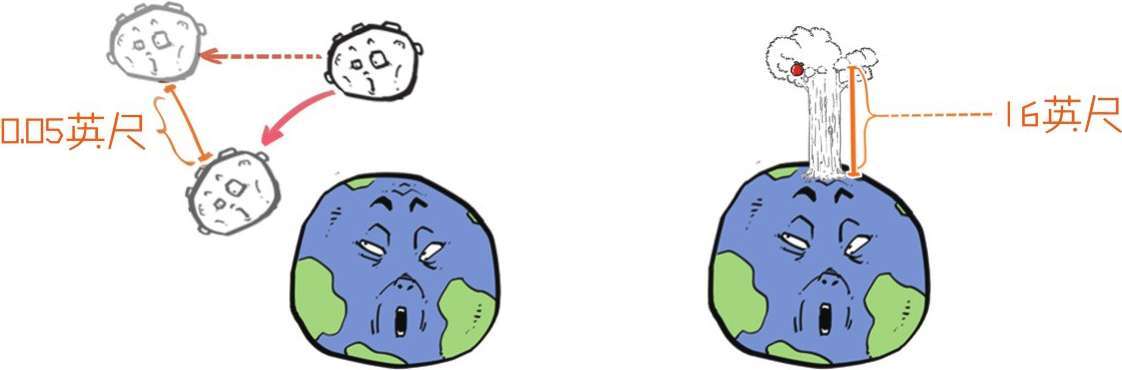

牛顿通过数学计算,发现在引力作用下,月球每秒下落0.05英尺,而苹果每秒下落16英尺。(1英尺约等于0.3米。)

牛顿当时已经知道,初速度为0的两个物体,在同一时间内下落的高度和它们所受到的力成正比。

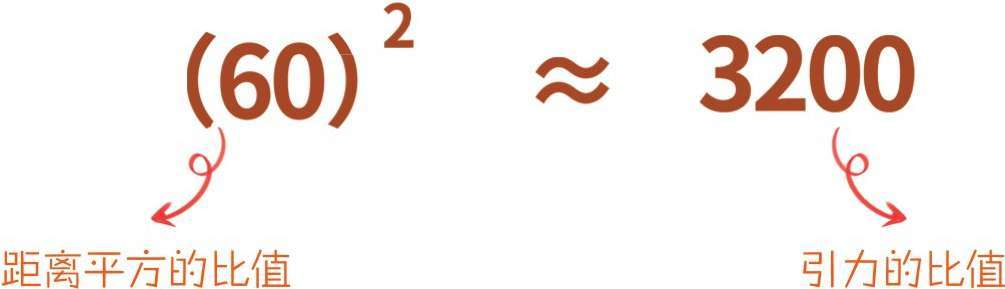

因此就有了这样一个比值:

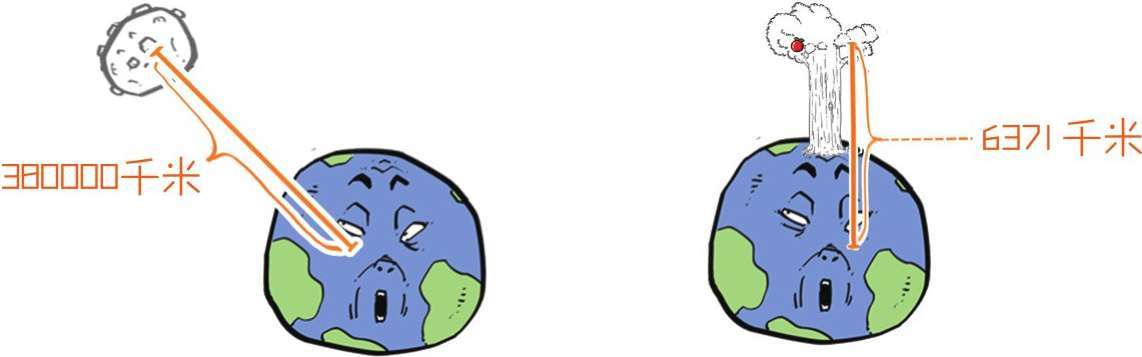

而月球到地球的平均距离大概是380000千米,苹果到地心的距离大约是6371千米。

这两者的比值为:

对照前后两个比值,得出

于是,牛顿就猜测万有引力与距离的平方成反比。

思想实验二

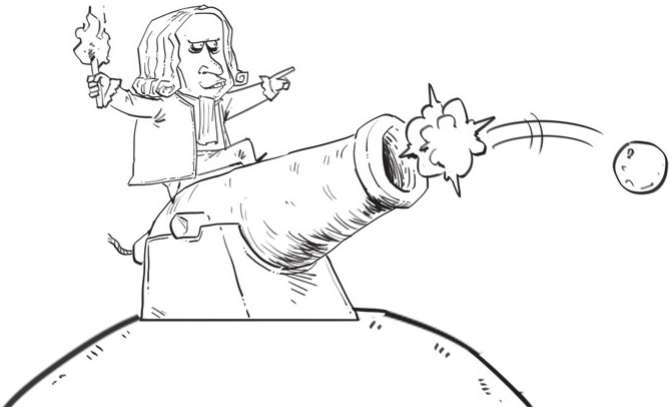

除了这个粗略的估算之外,他还提出了一个叫作“牛顿大炮”的概念。

如果有个理想的大炮向正前方打出炮弹,那炮弹运动的轨迹应该是抛物线。

这说明炮弹打出去后会下落,而地球是个球体,地面是向下弯曲的。

牛顿就开始琢磨:

如果地面向下弯曲的程度正好和炮弹下落的程度一样呢?

那炮弹不就沿着地面飞行了吗?

牛顿不仅想象力丰富,还十分严谨。为了证明万有引力定律是对的,他需要准确的观测数据。

这时候,他盯上了第一任格林尼治天文台台长:

弗拉姆斯蒂德

这位天文学家手里拥有极准确的天文观测数据,但他和胡克一样,是牛顿的死对头。

弗拉姆斯蒂德的数据来自几十年如一日的观测,早期天文台设备简陋,几乎都是他自掏腰包进行观测,这些数据就是他的心血,所以他并不想给牛顿。

后来牛顿利用不那么正当的手段成功拿到了数据,并在《原理》当中引用了这些数据。

不仅如此,他还把弗拉姆斯蒂德的名字也从第二版《原理》中删去了。

除了胡克和弗拉姆斯蒂德,和牛顿不对付的还有数学家莱布尼茨。此人也是个全才,和牛顿不相上下。他和牛顿因为微积分发明权吵得不可开交。

按照目前考证的结果,牛顿要早于莱布尼茨发明微积分,但莱布尼茨发表得更早,因此一般认为两人是分别独立发明了微积分。

这场旷日持久的骂战,使得英国学术圈和欧洲大陆从此交恶。

牛顿的时代,英国是世界学术的中心;牛顿死后,两地一百多年没有交流,世界学术中心也慢慢转移到了法国。

- 牛顿革命

之前,我们聊过著名的哥白尼革命,参与这场革命的有哥白尼、伽利略、第谷、开普勒。牛顿不仅参加了革命,他还革了革命的命。

牛顿发起的著名科学革命,史称——

牛顿革命

如果说哥白尼革命的本质是把宇宙的中心从地球转移到了太阳。那么什么是牛顿革命呢?

用一句话概括,就是——

请上帝离开。

在牛顿之前,统治西方世界的主要是地心说和亚里士多德世界观,在这套体系中,需要上帝驱动,世界才可以运转。

即使到了哥白尼、伽利略和开普勒的时代,他们的理论依旧需要上帝存在。

注意,我们这里指的是牛顿理论所代表的世界观,不是牛顿本人的世界观。牛顿只是起点,后来的许多学者深化了他的理论。

实际上牛顿本人认为上帝是存在的,他还试图证明上帝存在,只不过没有实现罢了。

牛顿把他之前的理论进行了一次大筛选和大串联,然后提出了著名的牛顿三大定律和万有引力定律,实现了宇宙和地球上物理学规律的统一,形成了一套新的世界观。

同时,牛顿的这套新的世界观当中,不需要上帝存在,宇宙就像一台巨大的机器,可以自行运转。

因此牛顿的墓志铭是这样写的:

牛顿去世后被葬于伦敦威斯敏斯特教堂,在牛顿以前,这里只安葬一些王公贵族,牛顿是第一位安葬在这里的学者。

也就是从这时候起,科学开始摆脱神学、哲学、炼金术、占星术和魔法的束缚,成为一套自成体系的学科,开始蓬勃发展。

那么,接下来会诞生哪些有趣的科学理论呢?

科学又将何去何从?