七、一世文宗欧阳修

前面我们说到了人生赢家晏殊。话说,在主持科举考试的第一年,“坏心眼”的晏殊出了一道信息不足、有歧义的题目。他希望在考试中有考生能发现这个问题。

有一个小机灵鬼不负晏殊的期望,看出了考试题目中的问题,没有跳进坑里。于是,他得了第一名。

而这个小伙儿,就是我们这一章的主角——

欧阳修

那欧阳修究竟是一个什么样的人呢?平铺直叙太过无聊,混子哥给大家做了款游戏。让我们一起来打怪升级,争取顺利通关,目标就是得到称号:一世文宗·欧阳修。

初级任务:获得功名

欧阳修幼时家贫,没钱买书,常常去当地有钱的读书人家里借书抄录。

《昌黎先生文集》是唐代大文学家韩愈的文集。韩愈与柳宗元一起,倡导了唐代的古文运动。韩愈本人是唐宋八大家之首。他朴实而内涵深刻的文风对欧阳修产生了极大的影响。

贫困并没有阻挡欧阳修学习的步伐。他勤学苦读,在17岁那年,第一次离开家乡,去接受科举考试的检验。

但当时流行写华而不实的骈文,科举考试也基本以骈文为主。欧阳修因为偏爱自由表达的散文,头两次科举都没能考中。

骈文是用四字句和六字句组成的文章,两两相对,讲究平仄和辞藻修辞的运用。因为骈文极其强调格式,所以往往会忽视文章内涵的表达。

经历了前两次的挫折,聪明的欧阳修很快学会了变通,终于在第三次科举中所向披靡,最终金榜题名。

中级任务:协助改革

当了官的欧阳修第一份工作是在洛阳。当时,大老板宋仁宗正在重用改革派的大佬范仲淹,企图对已经乌糟糟的大宋朝堂动动刀子。

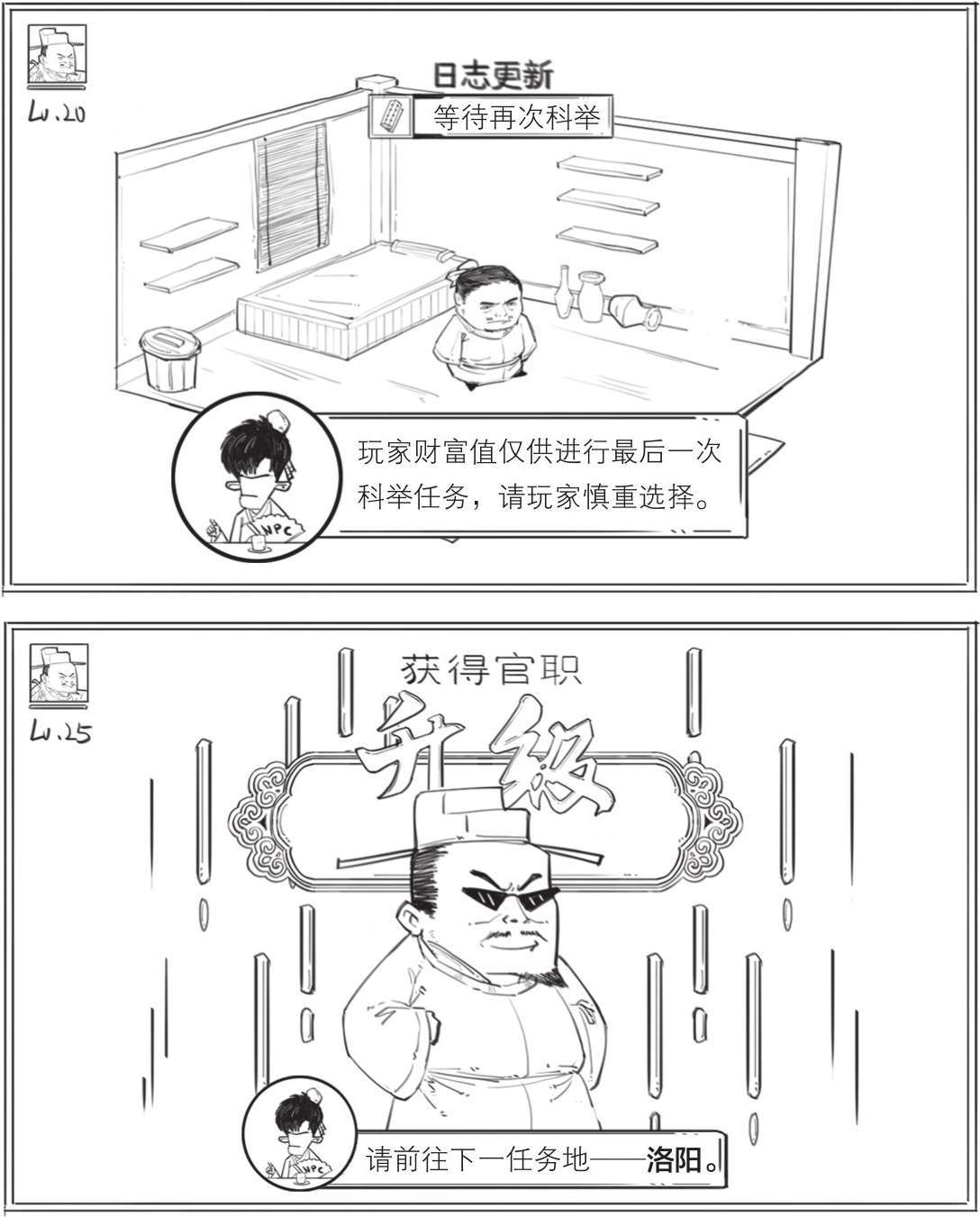

范仲淹因改革触动了保守派的利益,遭到了疯狂弹劾。

范仲淹被贬饶州,欧阳修为其仗义执言。在此过程中对上了一个落井下石的小人高若讷。欧阳修写了一封公开信和高若讷对骂。

这封公开信就是非常有名的《与高司谏书》。全文慷慨激昂且有理有据,把高若讷说成了一个伪君子。

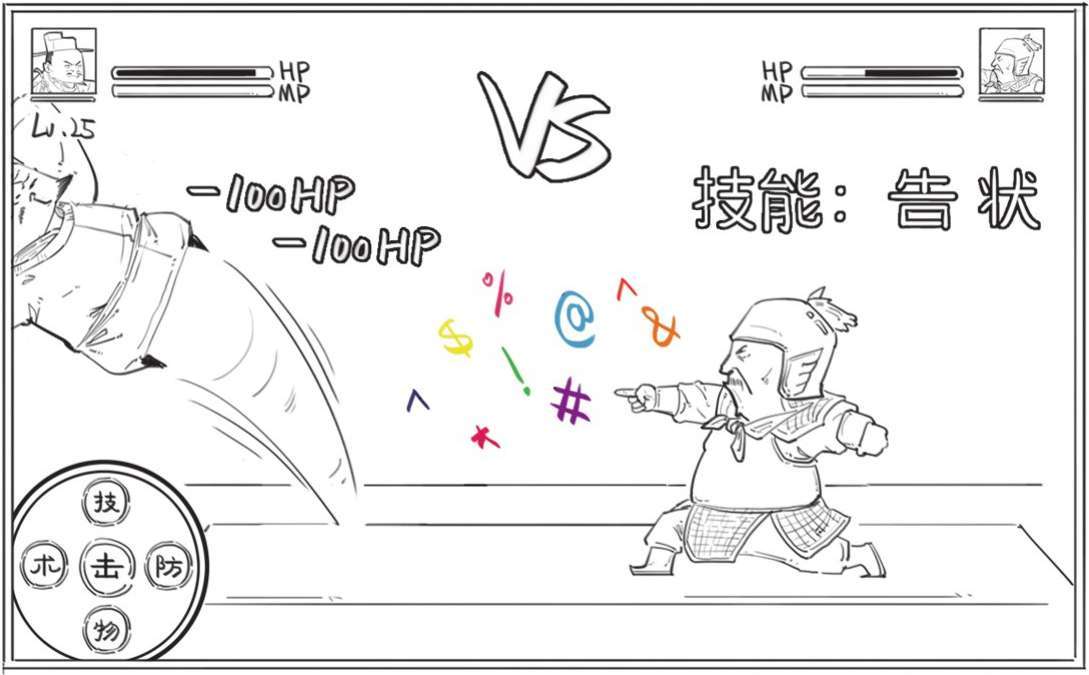

高若讷气得头顶冒烟,决定使出绝招——告状。于是欧阳修被贬去了夷陵。

但大老板宋仁宗改革的决心实在是非常坚定,几年之后,欧阳修收到诏命,重新回到了京城。

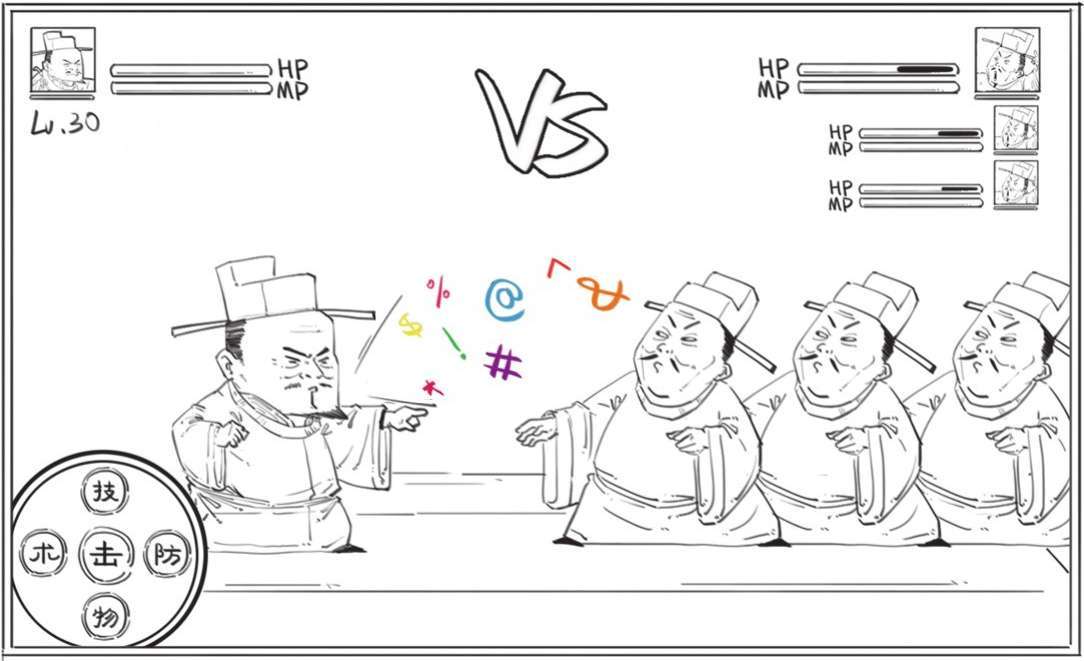

这时范仲淹也早已回到京城,开始大力推行新政。欧阳修此时作为谏官,充分利用了自己职务的优势,随时随地为新政摇旗呐喊,战斗在第一线。

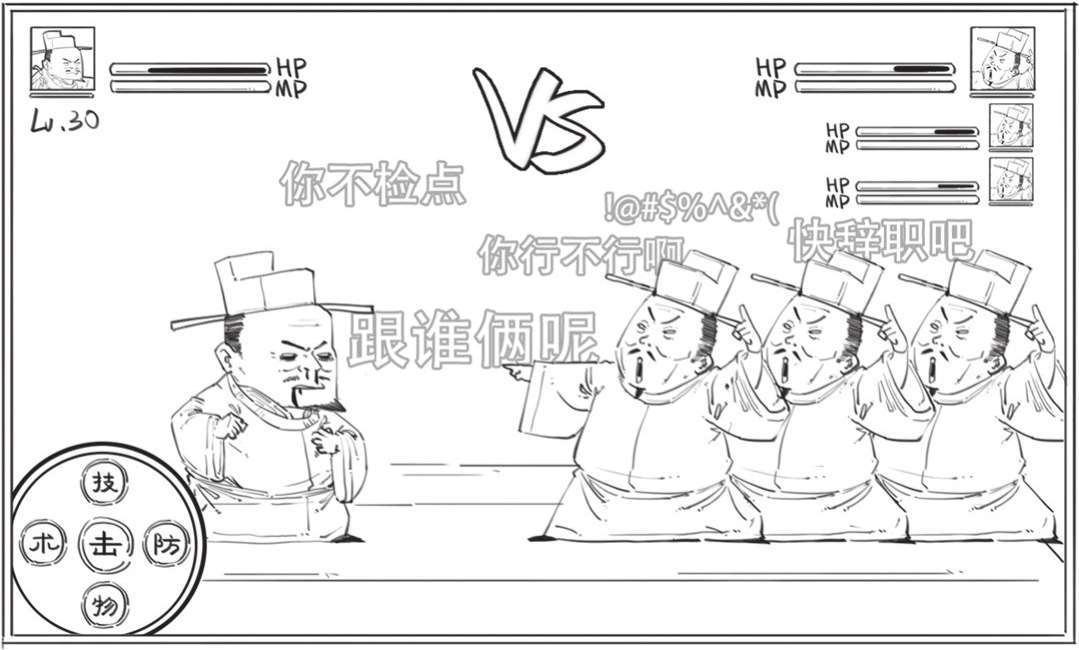

所谓“枪打出头鸟”,太过积极的欧阳修被政敌们盯上,遭到恶意抹黑。

而且因为欧阳修太出挑,几乎拉满了仇恨值,最终被政敌泼了满身的脏水,被贬去了滁州。

高级任务:改变文坛风气

这一次离开京城的时间比上一次长了许多。欧阳修在外地过了近十年天高皇帝远的日子后,大老板宋仁宗再次召唤了他。

当时朝廷正在花大力气改革吏治,其中最重要的就是改革选拔官员的科举考试。

51岁那年,欧阳修接到了一个大活儿。

当时文坛的风气并不好,文章不是辞藻华丽、强行押韵,就是用词生涩。这样的东西要么是假大空,要么不说人话。

这一次,欧阳修终于能出一口恶气,来“报复”让他两次落榜的骈文。科举主考这个职位,给予了他扭转文风的机会。

欧阳修作为韩愈的一个忠实粉丝,一向坚持韩愈那种朴实却内涵深刻的文风。欧阳修曾经说过,做文章要“言之有物,平易自然”。

因为欧阳修刷掉了太多写假大空文章的考生,导致了众多考生的不满,考生甚至通过诅咒、辱骂欧阳修来泄愤。

但欧阳修不为所动,依然坚持科举最重要的就是选拔实干人才。从这以后,大宋的科举考试注重策论,文章的考查标准也开始转向是否言之有物。

在欧阳修主持的科举考试中被录取的官员,既有后来的政坛领袖,也有之后的大文学家。这其中还有一个有趣的支线小故事。

在一次阅卷中,欧阳修发现了一篇好文章。他非常自信地认为,这文章应该是他自己的学生曾巩写的。为了不被人说偏袒自己学生,他点了那份试卷为第二名。

但没想到这个阴差阳错当了老二的,是当时初出茅庐的大文豪苏轼。

苏轼和曾巩在文学史上也拥有非常重要的地位,两人与他们的老师欧阳修、老师的偶像韩愈一起,在唐宋八大家之列。

就这样,欧阳修通过科举逐渐改变了文坛风气,他的主张还影响了宋以后文章的创作潮流。

而欧阳修也因为自己在文学上的卓越成就,以及他对后世文坛的影响,被后人尊称为:

一世文宗!

番外故事:退休生活乐趣多

欧阳修一直都是一个坚定的革新派,但是随着改革变法的推行,阻力越来越大。

阻力过大的结果就是遭遇强烈的反弹,于是欧阳修再次遭受了“全网黑”,这次黑的,还是文人最在乎的名声。

虽然皇帝没信,还把造谣的人踹出了京城,但这事深深伤害了欧阳修的小心脏。他开始赖在家里不上班,反复写信说要提前退休。

皇帝被烦得没有办法,最终同意他提前退休。退休后的欧阳修选择了回到颍州,因为他非常喜欢颍州的山水。之后,他便在颍州西湖边开始了惬意的养老生活。

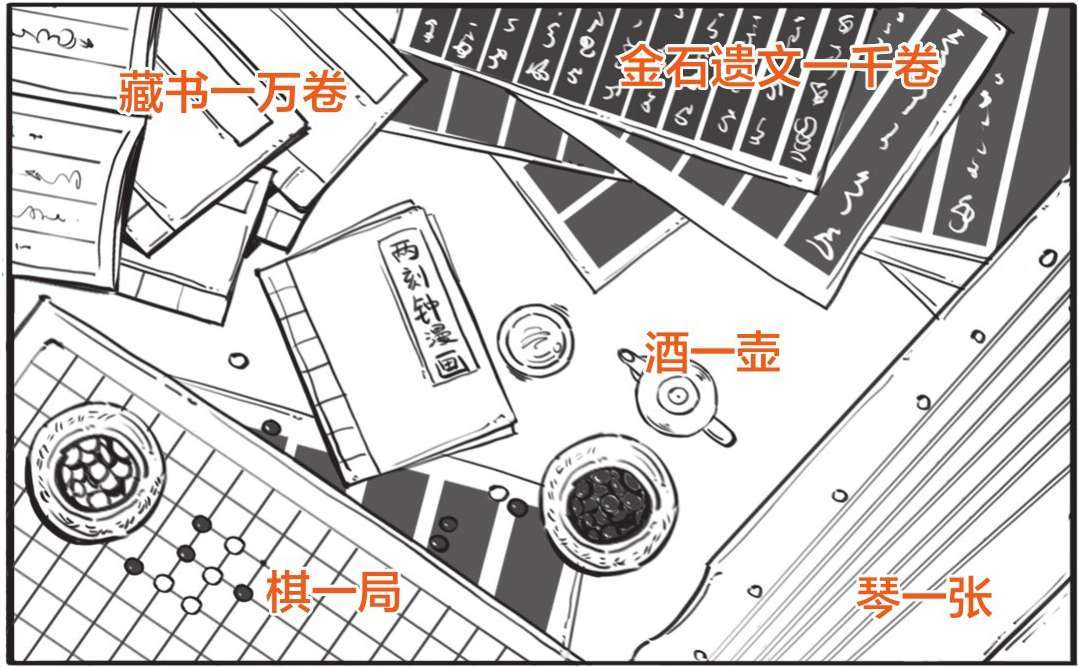

养老第一步,他给自己取了个雅号——六一居士。

所以“六一”是哪六个一呢?

在颍州享受了一年闲适的退休生活后,66岁的欧阳修安详地离开了人世。

他去世的消息传回京城,许多人纷纷写文哀悼他。连皇帝都为之悲痛,甚至为此放了一天假。

因为去世而引发举国放假的人并不多,这足见欧阳修在当时的大宋文坛的地位之崇高。

文学成就:千古醉翁亭

欧阳修有着很高的文学成就,他本人也位列唐宋八大家。现在我们就来看看他的词和散文。

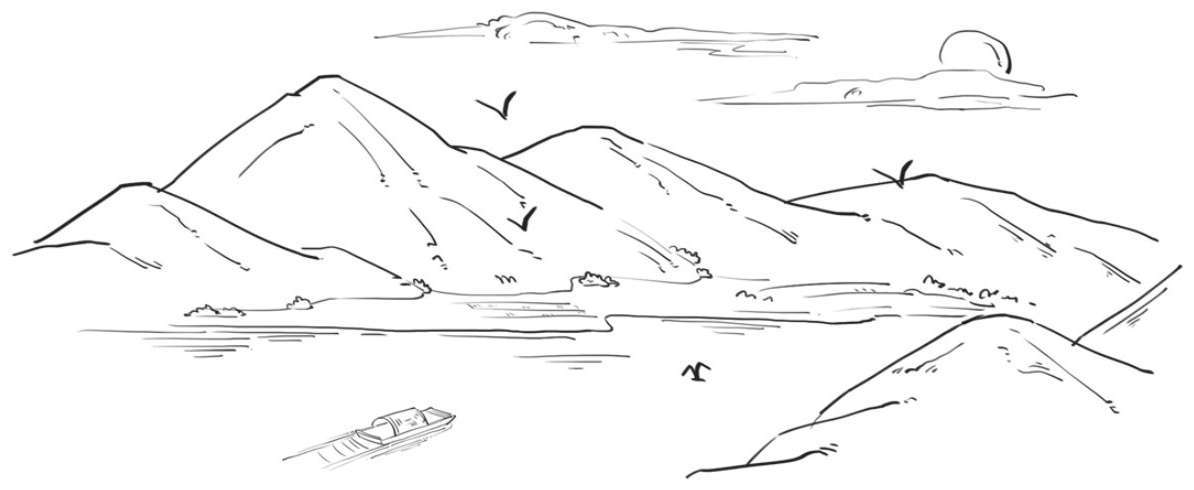

欧阳修在颍州期间写了13首《采桑子》,其中有10首都是写颍州西湖景色的。

这10首词有一个共同点,那就是首句句末三个字都是“西湖好”。下面我们来看其中一首。

采桑子·轻舟短棹西湖好

轻舟短棹[1]西湖[2]好,绿水逶迤[3]。芳草长堤,隐隐笙歌[4]处处随。

无风水面琉璃[5]滑,不觉船移。微动涟漪[6],惊起沙禽[7]掠岸飞。

【必背注释】

[1]短棹(zhào):棹,船桨。短棹,就是划船用的小桨。

[2]西湖:指安徽省阜阳市西北的颍州西湖。

[3]逶迤(wēi yí):蜿蜒曲折。

[4]笙歌:泛指奏乐唱歌。

[5]琉璃:一种覆在盆、缸、砖瓦等的外层上的釉料,这里比喻水面平静澄碧。

[6]涟漪(lián yī):形容风吹水面泛起的波纹。

[7]沙禽:沙洲或沙滩上的水鸟。

【必背翻译】

西湖风光真美好,驾着小舟划着短桨多么美妙。碧绿的湖水蜿蜒不断。长堤上芳草青青,微风中隐隐传来柔美的笙歌声,随着船儿在湖上漂荡。

无风的水面,光滑得好似琉璃一样,连小船移动都感觉不到。但见微风吹动下波纹荡漾,那被船儿惊起的水鸟,正掠过湖岸在天空飞翔。

这首词并不难理解,描绘了欧阳修泛舟湖上,耳边传来阵阵笙歌,小船划过,惊起一滩鸥鹭。整个画面就像一幅画家笔下的美丽图景。

欧阳修成就最高的自然是散文。接下来我们就来看看他散文的代表作《醉翁亭记》。

这篇散文是欧阳修被贬官到滁州的时候写的。之前说过,这次被贬是因为他被政敌泼了脏水。想来无论怎样,欧阳修的心情都不会太好。那这篇文章,是否会充满了被贬的消沉气息呢?

《醉翁亭记》第一段:

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

文章开头从“环滁皆山”一直写到醉翁亭,读者读来仿佛跟着欧阳修一步一步踏入山中。周遭景色由大而小、由远及近地印入了眼帘。一幅美景通过移步换景的手法呈现在了你的眼前。

开头一段,足可看出欧阳修散文语言的精练。据说文章的初稿,光讲滁州四面之山就用了几十个字。而最终的定稿,就只剩“环滁皆山也”五个字了。

欧阳修的偶像韩愈推行古文运动时曾主张,做文章要“务去陈言”,就是坚决不说废话。欧阳修作为韩愈的铁杆粉丝,将这一主张很好地在自己的文章中实践了。

《醉翁亭记》二、三段:

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥。酿泉为酒,泉香而酒洌;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

第二段描写的是山间朝暮和四时的景色。有光影的对比、动静的结合,就像是一幅山水组图,美丽而充满乐趣。

紧接着的第三段描绘了滁州百姓在山间呼朋唤友、悠闲自在的游玩之景。山美、人更美,但最美的还是人与自然的和谐之景。

大家读这两段文字,有没有觉得朗朗上口?没错,这两段用的就是骈文写法。其实欧阳修反对的并不是骈文本身,他认为无论骈散,都是合乎自然之美的。

欧阳修反对的是骈文家过分强调格式,而忽略了文章的内涵表达。所以他的文章重内涵,不强调某种固定的格式。骈散结合,正是这篇《醉翁亭记》最大的特色。

《醉翁亭记》最后一段:

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

最后一段记叙的自然是傍晚众人归家的情景。这一段文字始终围绕着一个“乐”字。禽鸟乐,游人乐,欧阳修自然也是十分快乐的。而这个“乐”字,正是全篇感情的中心。

看到这里你明白了吗?是什么让欧阳修沉醉,成了一个醉老头呢?除了美酒,还有山水美景和与民同乐的闲适。这篇文章不仅不悲,还充满了各种乐趣。

此外,无论因何而醉,醉了,不就可以忘却被贬谪的苦闷和忧愁了吗?

《醉翁亭记》全文的中心句是“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”。而这个“醉翁之意”,既是沉醉于山水之间的美景和与民同乐的闲适,也有对遭遇贬谪的苦闷的排遣。