9.1.3 以太网的典型帧结构

以太网帧是OSI参考模型数据链路层的封装,网络层的数据包被加上了帧头和帧尾,它们构成了可由数据链路层识别的数据帧。虽然帧头和帧尾所用的字节数是固定不变的,但若被封装数据包的大小不同,以太网帧的长度也会随之变化,变化的范围是64~1518字节(不包括8字节的前导码,但包括4字节的校验码)。

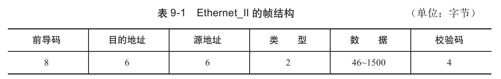

表9-1所示为典型的帧结构,符合DEC、Intel与Xerox公司在1982年制定的Ethernet_II标准。

前导码:包括同步码(用来使局域网中的所有结点同步,7字节长)和帧标识(帧的起始标识,1字节长)两部分。

目的地址:接收端的MAC地址,6字节长。

源地址:发送端的MAC地址,6字节长。

类型:数据包的类型(即上层协议的类型),2字节长。

数据:被封装的数据包,46~1500字节长。

校验码:错误检验,4字节长。

EthernetⅡ标准的主要特点是具有类型字段,并通过该字段标识了封装在帧里的数据包所采用的协议。类型字段是一个有效的指示,通过它,数据链路层就可以承载多个上层(网络层)协议。同时,EthernetⅡ的缺点是没有标识帧长度的字段,从而不便于直接标识帧的长度。