二、欧洲科学院的诞生

上章结尾,唠到欧洲片区的特产——早期科学院,本章混子哥就带大家看看,这东西到底咋搞出来的。

首先来点背景知识当开胃菜。科学院能在欧洲诞生,主要因为两拨人的矛盾。

虽说两边互相看不顺眼,但天主教权力大,占上风,于是欧洲老百姓集体进入叛逆的青春期。当时他们的感受大概是这样——

就这样忍到了文艺复兴时期,全民扫盲开始,大家热情高涨,却发现文化都被天主教垄断着,大家只能偷摸交流学习,场面十分感人。

画重点啦!这个偷摸学习——全民求知扫盲,就是科学院建立的背景。

咋回事呢?咱们从欧洲三个国家的科学院说起。

一、意大利

天主教不让学,大家就私下搞补习班,可以说,欧洲科学院大多起源于沙龙。不信你听我慢慢给你唠嗑。

最开始在意大利,有个物理学家耐不住寂寞,在家搞了个美容美发沙龙,研究自然卷的秘密。

这就是自然秘密研究院——意大利科学院的萌芽。

虽然没过多久,这个萌芽就被教会辣手摧花,但检验一个萌芽成功与否,就看它留下种子没。

自然秘密研究院留的种子,依次开了两朵花:

如果说前面的研究院是安卓1.0版本,那林琴和齐曼托就是2.0和3.0的关系。

咋回事呢?

之前那个把沙龙干黄了的物理学家,跑到罗马搞了这个林琴学院,

还拉了伽利略合伙。

对,就是你认识的那个伽利略。

后来学院资金链断了,伽利略又被教会关起来,林琴学院这朵花又被教会整黄了。

但教会千算万算,却漏了伽利略还有两个学生。哥儿俩从学院出来,思来想去,觉得搞科学不能停,但没钱咋整?

于是他们傍了个大款——美第奇家族。

美第奇家族出钱,在意大利佛罗伦萨建起了科学院3.0——齐曼托学院。

当时学院的日常就是:其他学院做过的实验,他们也跟着做一遍,然后看看结果是不是一个样。

这种做法,其实就是科学思维最核心的部分——验证。

没过多久,学院的天使投资人当上了红衣主教,迫于教会的压力,他只能减少对学院的投资,再加上教会抓了不少学院的中坚力量,这一套内忧外患组合拳打下来,就这么把学院整垮了。

这大概就是意大利的科学之路,往后也基本都是走下坡路,慢慢退出了舞台。

不过意大利开始得早,也算给欧洲开了个头,科学舞台上新登场了两位重量级选手—— 英国&法国

二、英国

意大利的科学院从家庭沙龙开始,英国也差不多,起源在酒吧。

一帮数学家和医生,边喝酒,边扯科学的犊子,后来扯出个学院叫隐形学院。

听名字像搞魔法的,其实学院里的日常大概是——轮流上台讲段子,更像小型脱口秀。

比如学院里有名的爆梗王胡克,除了讲段子,还喜欢山寨别人的实验。

胡克听说马德堡有个实验,就是那个著名的八匹马拉真空半球,他立即动手,还做了个升级版。做山寨还超越,上哪儿说理去?

本来大家玩得起劲,其乐融融,结果赶上英国宗教改革,老百姓和官员因为信仰问题各自窝火,互看不顺眼。

当时的英国统治者名叫克伦威尔,他解散了隐形学院,结果刚解散他就……

他这一挂,又给英国的科学事业留了喘口气的机会。

英国人赶紧把上一个皇帝的儿子从被窝里薅起来,登基当国王。

这个幸运的儿子叫查理二世。

查理二世虽然是个天主教徒,但他支持胡克这帮人搞科学。

不光口头支持,还口头赞助了个名字叫“以促进自然知识为宗旨的皇家科学院”,简称皇家科学院。

这就是世界上第一所真正意义上的科学院。

啥事一沾上皇家,那可不得了,皇家马德里、皇家礼炮,听上去就倍儿有钱,但查理二世表示:

一开始只赞助了11英镑,胡克这些人急了,搞啥科学院,只够买根蜡烛许愿吧!

没办法,最后只能靠收会费和富商赞助,所以导致科学院进来些阿猫阿狗的庸医。

虽然国王没拿出啥钱,但给他们建立了一个非常实用的网红景点——

没错,就是看星星的,但它在科学史上相当重要。重要到啥程度呢?

第一任台长是个牛人,叫弗拉姆斯蒂德,手下员工只有一个扫地的。

人手不足,经费有限,他没有抱怨,反而自掏腰包,搞了很多重要的天文数据出来。

这些数据吸引了另一位牛人——牛顿。牛顿眼馋,因为他当时刚琢磨出万有引力定律,需要这些数据证实,于是找到台长说:

这位台长听了十分不感动,委婉地说:

滚开!

牛顿没辙,想办法弄到了些数据,偷偷出版了,台长一气之下决定自己出版,结果还没来得及复印,自己先挂了……

这就是天文台和牛顿的故事,知道它有多重要了吧?

天文台的另一个业绩也很突出。

第二任台长是哈雷,他不仅发现有颗彗星每76年上线一次,还预测了下次再见到这颗彗星的时间是1758年底或者1759年初。

果然,1758年,这颗彗星又出现了,为了纪念哈雷,人们就把它命名为哈雷彗星。

发现哈雷彗星的意义在于,人类可以开始预测行星的运动了。

除了看星星,皇家科学院还研究点啥呢?

那可就杂了,甚至有点奇葩,讲两个小故事你就懂了。

胡克做出了真空机后还要继续折腾,他试着把鸡和蛇放进真空罩,结果鸡先死了。

于是胡克得出结论:蛇比鸡更不需要空气里某些物质。

后来搞鸡还不过瘾,开始搞自己。咋搞呢?胡克弄了个更大的真空罩钻了进去,好在设备简陋,抽气的时候死机了,胡克才没为科学事业献身。

另一个小故事跟前面说过交会费混进来的那帮庸医有关系。

有一次,皇家科学院的保护神查理二世中风了,于是医生们就给他放血、吃泻药……

这还不够,医生们还把他的头剃光,用烧红的烙铁去烫,最后给他喝40滴人头骨萃取的药水。

没过几天,查理二世也领了盒饭。

看明白了吧,科学院除了名字科学,其他的都不怎么科学,还没找到正确的方向。

不过正因为英国皇家科学院搞得风生水起,才让欧洲科学事业一步步走上了正轨。

三、法国

其实法国科学院也是一样的套路,起源于私下小聚会,一帮好奇分子搞研究。

法国科学院靠这位:

梅森,科学上没啥亮点,牛在人脉广,朋友列表全是科学大V,江湖人称人脉王。

人脉广到啥程度呢?这么说吧,连被教会软禁的伽利略,他都一个电话就能见到。

梅森靠着强大的关系网,攒了个科学局,也就是梅森学院,定期举办学术交流会。

很快,梅森学院迎来了机遇。当时隔壁英国科学院搞得红火,法国国王眼馋了,于是约梅森见面,商量好把梅森学院变成了巴黎科学院。

法国比英国强的一点就是——舍得花钱投资。

直到1700年之后,英法两国在科学院上的投资数额才差不多。

大家知道,英法两国是老冤家了,啥事都要比一比,科学院上也没少掐。

打嘴炮没啥用,关键还得拼实力,很快,这个机会来了——

金星凌日知识竞赛

话说,哈雷去世前留了条预言,说在什么时间什么地点会出现金星凌日,这就吸引了英法科学院,想比一比谁研究得好。

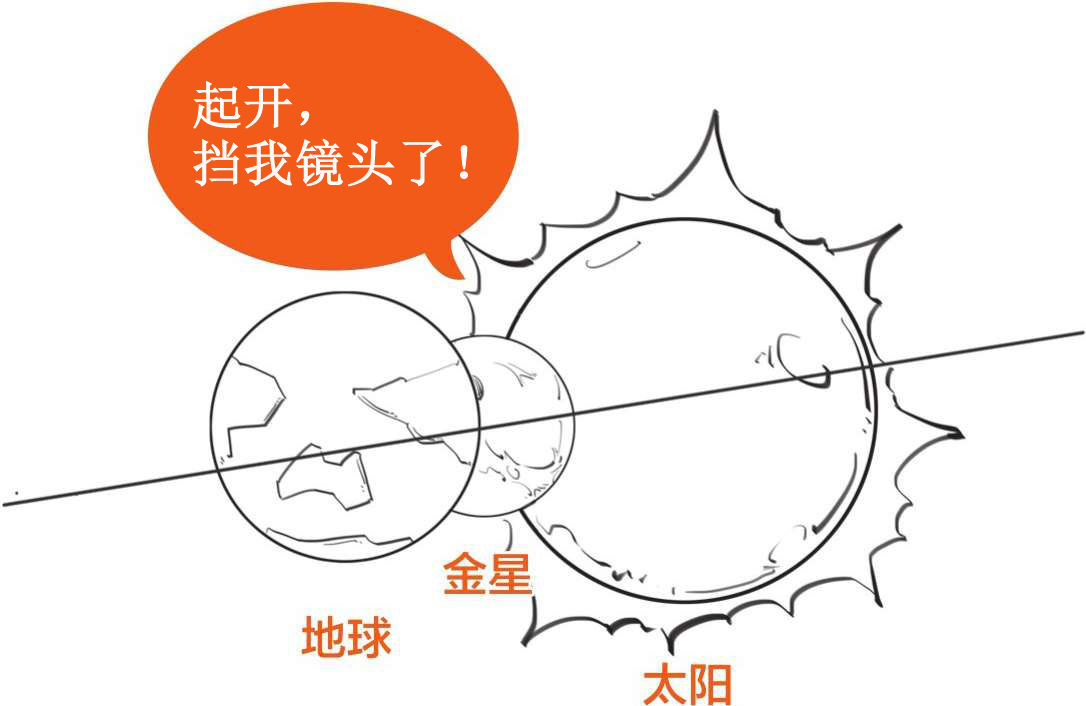

首先我们来看啥叫金星凌日。

简单地讲,就是这哥儿仨站成一条直线。

这玩意儿有啥用呢?

原来,当时的科学家已经知道:

金、木、水、火、土、地球它们的轨道半径之比。

而在金星凌日这天,通过金星与太阳的遮挡关系,就能算出地球和太阳之间的距离。

具体咋算的,太复杂,你只需要知道靠这个能算出来就够了。

有了地球到太阳的距离,再举一反三,顺藤摸个瓜,其他行星和太阳之间的距离也就能算出来。

谁先算出来,谁就显得厉害,于是英法科学院开始第一次实力竞赛。

结果英国靠着派出的两支队伍,险胜法国派出的一支队伍,最先测出距离。

这次比拼英国获得了最后的胜利,而英法科学院的出现,为后面欧洲各国的工业革命铺平了道路,让它们的科技水平处于世界领先地位。

此后世界各国也开始建立了属于自己的科学院。

科学院建立之后,许多科学家开始投身于不同的学科,17世纪到19世纪,化学、热力学、生物学逐渐走上了物理学的老路:科学化。

接下来,我们就跟大家分别唠唠,这几个学科究竟都是怎么科学化的。

你准备好了吗?