五、怼空气怼出的分子论

我们从前面的故事可以看出,科学发展到现在,科学家们大致分为三类:

还有我们今天说的这类,专怼空气。

化学走上科学化的道路,这群专怼空气的科学家贡献可不小。

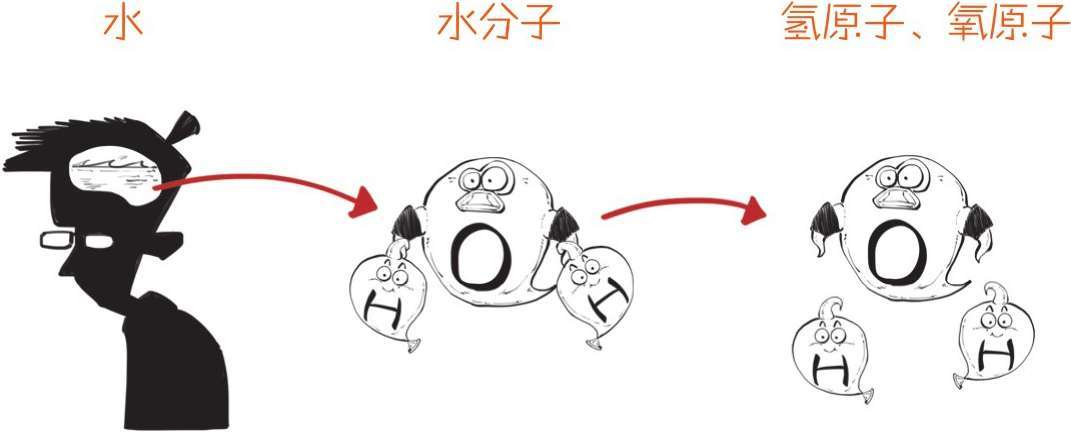

现在我们都知道物质由分子组成,分子由原子组成。

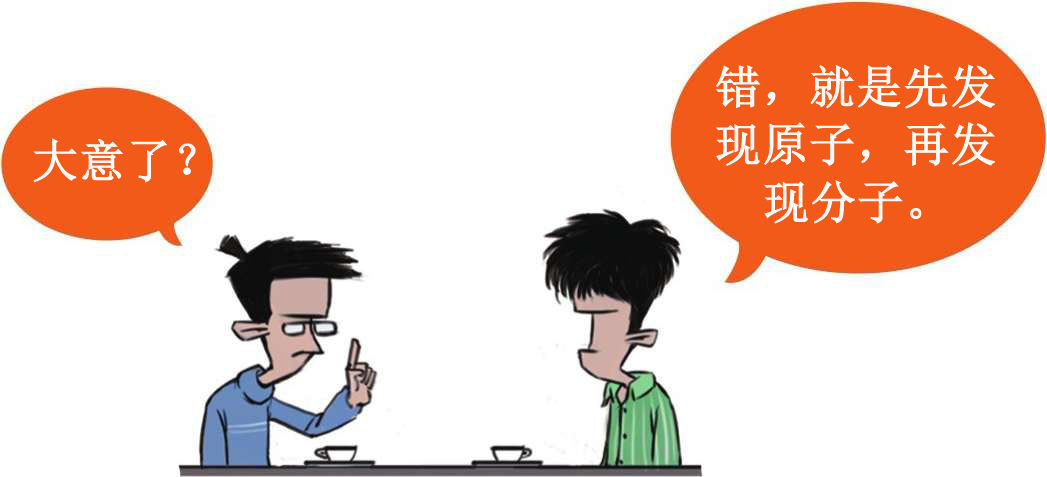

按照常规逻辑来讲,应该是先发现分子,再发现原子。但为啥上篇我们却先聊原子是怎么被发现的呢?

所以今天的话题就是——

分子是咋被怼出来的?

Part 1 空气的脾气

牛顿力学体系建立后的一段时间里,科学还是处于通信基本靠吼,实验基本靠瞅的阶段。

可气体瞅都瞅不到,咋研究呢?科学家们灵机一动,给气体立了个人设。

这就是理想气体。

理想气体方便研究、计算。很多气体研究都用它做模型,比如理想热机里的气体。

在理想气体提出之前,有些猴急的大佬早就开始研究空气了。比如英国皇家学会的创始人之一:玻意耳。

玻意耳发现气体虽然弱不禁风,但也会给人压力,不信你鼓起嘴来试试?

你可以通过控制气体压力大小,让脸部鼓起的幅度不同。这种效果用压强表示,脸鼓得越疼,压强越大。

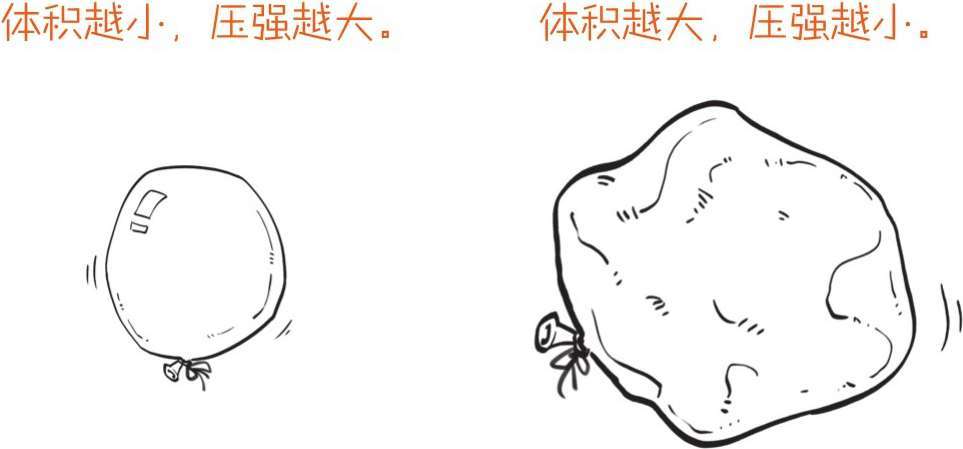

玻意耳发现,一份气体装起来后,同等温度情况下,气体压强和体积成反比。

那气体是咋放出压强这个大招来的呢?

数学家伯努利认为气体本体是一群小不点儿,不仅有多动症,动得还贼快。它们高速撞击周围的物体,就产生了压强。

可气体微粒到底啥造型呢?

气体这个谜一样的多动症引起了更多人的注意,其中就包括特别穷爱思考的道尔顿。

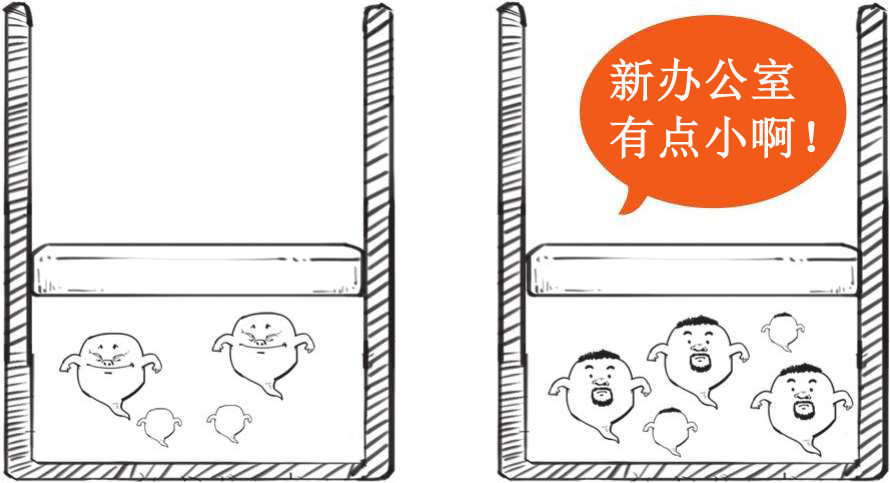

我们的道哥又出手了。他掏出两个一样的瓶子,分别充满氮气和氧气,并使它们压强相等。

然后把氮气全部压入隔壁的氧气瓶,混合后的气体压强瞬间翻倍。

这就是混合气体分压定律。

由上面的实验可以看出,同样的空间,气体数量越多,压强越大。

能往这方面想,再结合道尔顿的经济情况,我严重怀疑他挤过早高峰。

当然,道哥最牛的就是提出了原子论,认为气体是由原子组成的。这套理论很吸粉,但也引来不少争议。

Part 2 原子的争论

法国科学家盖-吕萨克就是道哥的粉丝之一。

似乎每个科学家都有自己的天命实验,小盖也不例外。

实验1:膨胀看人数

小盖先整了套下面这种造型的装备。两个装置体积一样,但里面的气体品种不同,而且不知道有多少原子。

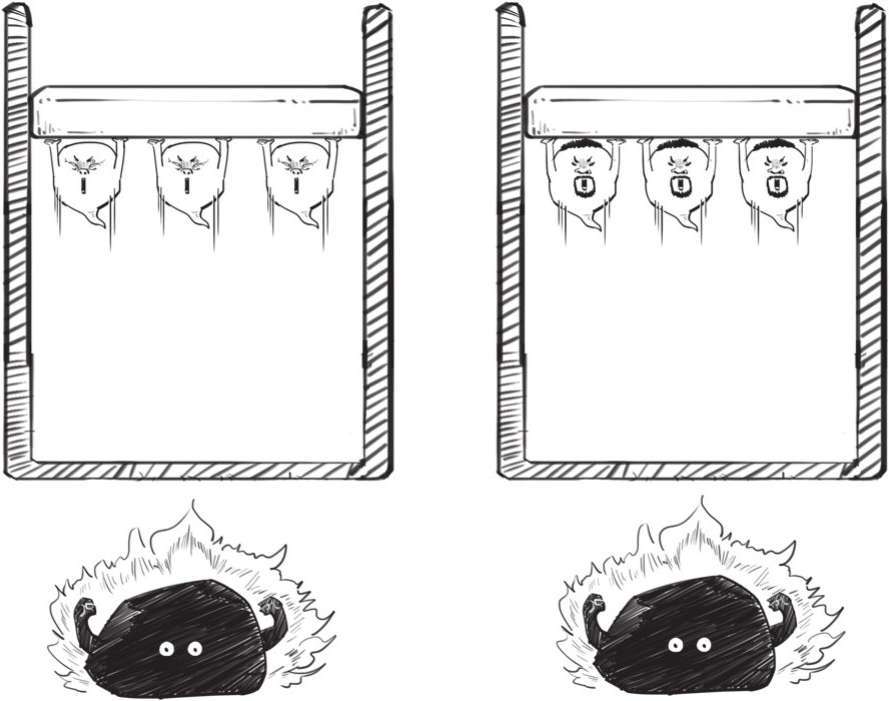

把两个装置里的气体加热,气体原子们的小暴脾气上来了,把装置一顿猛推,产生膨胀。气体原子越多,越膨胀。

但小盖发现,两个装置上升至相同的温度后,它们膨胀的情况是一样一样的。

这说明啥?

于是小盖得出一个结论:大环境相同时,相同的体积中,不管你是啥粒子,数量都一样。

实验2:反应按比例

小盖又搞了一套实验,发现用氧气和氢气按体积1︰2的比例可以制成水蒸气。

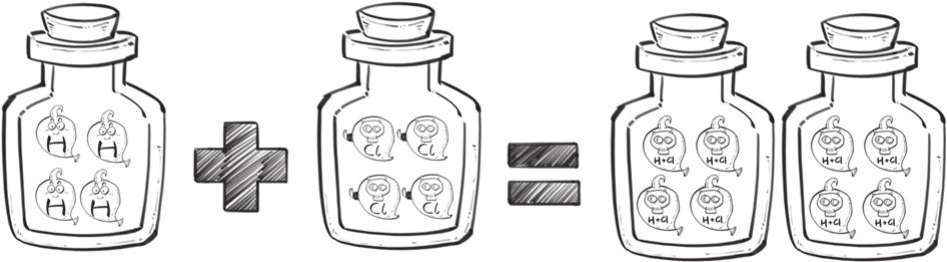

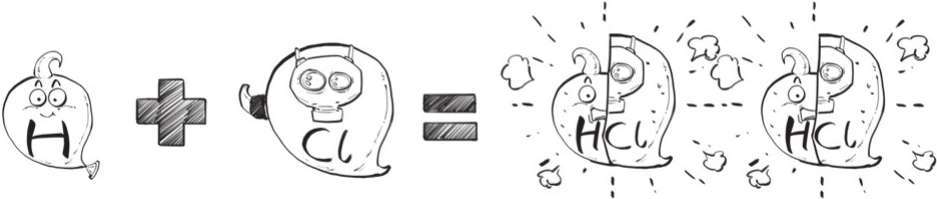

这么巧?小盖又换了种料,换成氢气和氯气,发现能按体积1︰1的比例生成氯化氢。

于是擅长总结的小盖又说了:

同温同压下,参加同一反应的各种气体,体积互成简单整数比。

理科生看到这儿,可能觉得后背有点发凉,呼吸紧张。

小盖觉得这招真是棒,从原子角度看,原子组成气体,原子成双成对按比例反应,那气体当然也是按比例来了。

为啥明明是支持他,道哥却不买账呢?

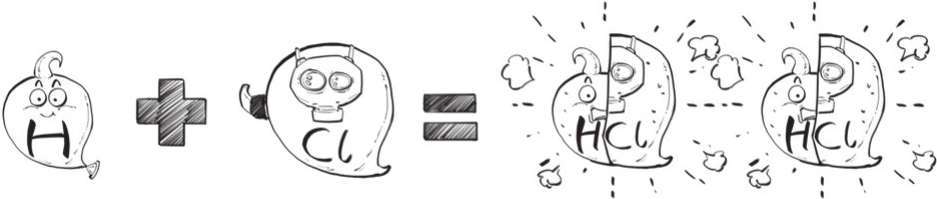

如果按照小盖的说法,气体按比例反应,那咱举个氢和氯的例子来看。

那么换成一个氢原子和氯原子,肯定也是按这个比例反应。

看到没有?生成了这么个鬼东西!

关键是,要生成它,就得把氢原子和氯原子切开。

这就触到了道哥原子论的一条底线原则:原子是物质世界最小的单位,不可被分割。

所以小盖哪是支持,分明是找碴儿,道哥能不怒吗?

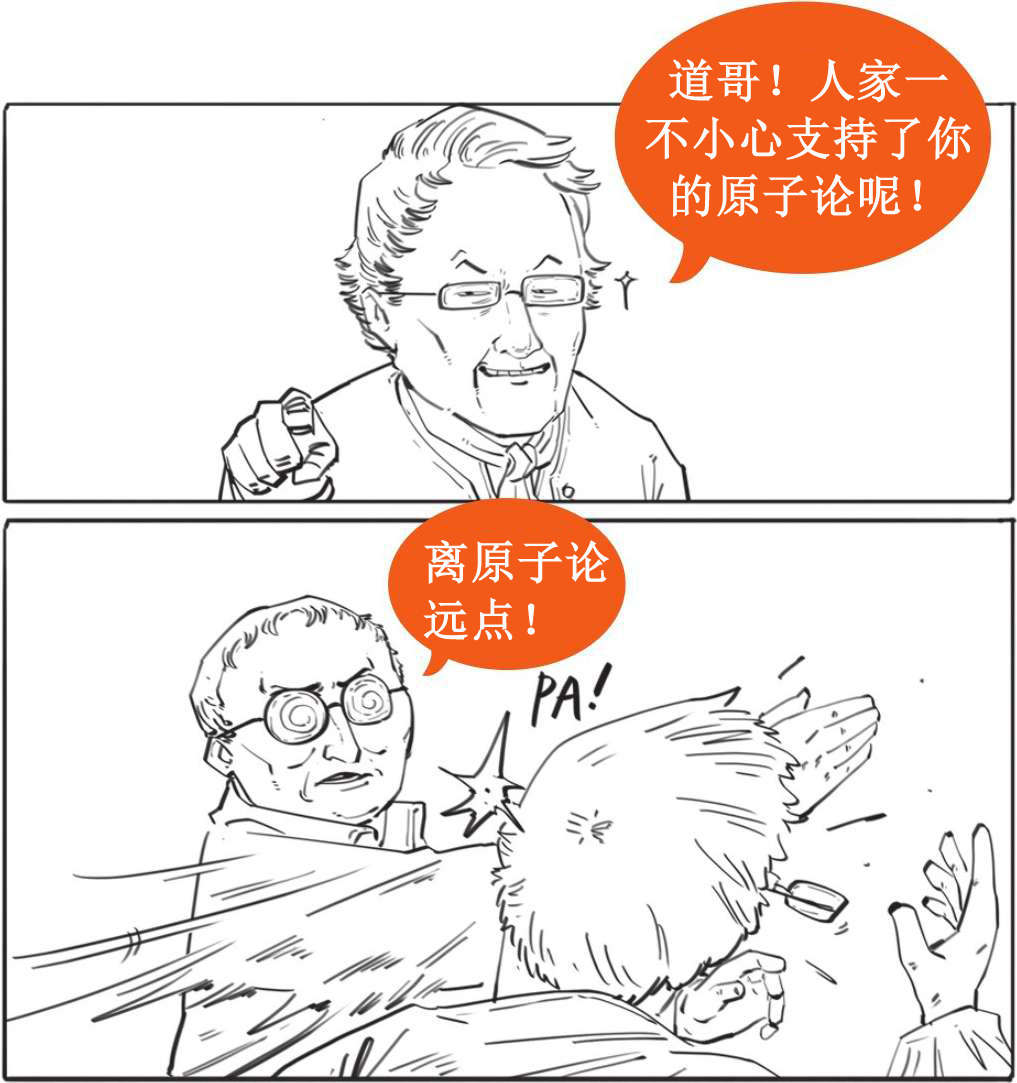

于是小盖粉转黑,两人开始battle。

注意,battle双方分别来自欧洲大陆和英国,然后就引起了双方学术圈都来参战。

以前欧洲大陆的莱布尼茨和英国的牛顿就为微积分的问题大吵过。

这场神仙打架让两边的学术圈结下了梁子,积怨已久。

吵架这种事虽然游离于科学之外,但也有一条宇宙万用定律——

于是引得更多人开始关注这个问题。除了原子能不能切,当时化学界还有其他很多疑问。

两瓶氢气加一瓶氧气的反应,咋就剩两瓶水蒸气了?

如果原子不能切,那每个氢气微粒里含有多少个氢原子?

大家吵来吵去,有位律师实在是看不下去了。

Part 3 真相只有一个

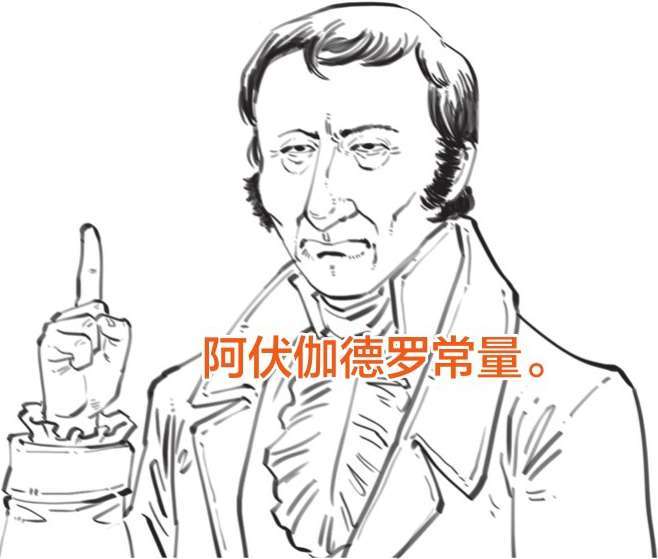

这位律师就是阿伏伽德罗。虽然是一名律师,但他感觉自己的工作就是吵架。

于是罗哥果断转行去研究喜欢的数学、物理啥的。正研究着,他碰到了这个问题:原子能不能切呢?

赤裸裸的现实说明,这个反应想成功,必须可以切。可原子是物质最小的单位,不能切。

矛盾,太矛盾了!憋了半天,罗哥突然想到:

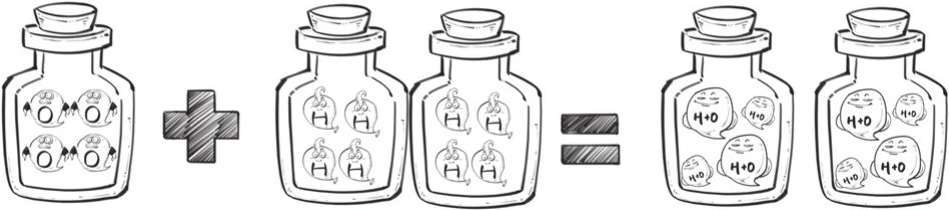

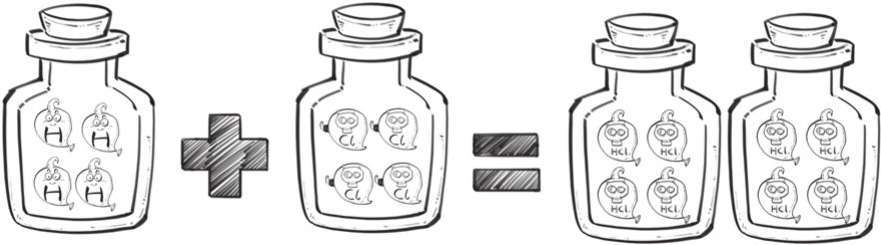

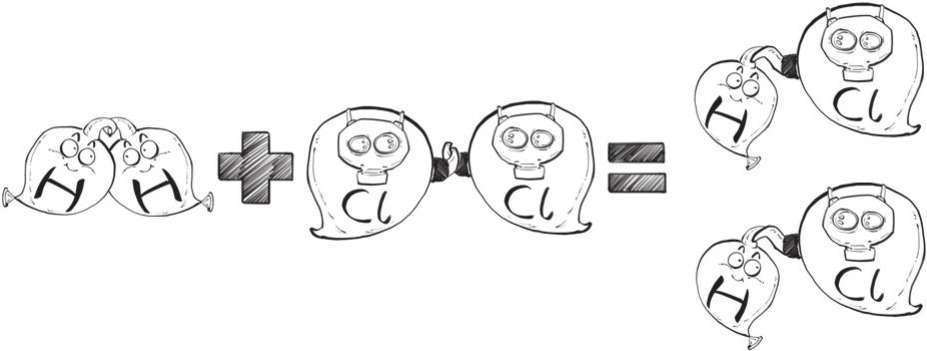

他觉得这个反应应该是下面这样:

这样一来,气体既能按比例反应,原子也不用再切。完美!

于是,他把原子的这种组团叫分子。

以前大家觉得,气体微粒平时应该是单身。

而罗哥认为单身的存在不太合理,气体微粒的标准姿势应该是成双成对的原子,也就是分子。

于是就提出了分子论。

他顺便把小盖的结论翻新了一下,变成了:

大环境相同时,相同的体积中,不管你是啥分子,数量都一样。

这就是阿伏伽德罗定律。

由此罗哥还觉得气体分子数越多,体积越大,分子数和体积成正比。

发现了不得了的事,罗哥赶紧公之于众,想阻止这场争吵。

结果,就算连发了几篇论文,也没人理他。

为啥大家接受了原子论,却不愿接受分子论呢?

原来分子论中说,气体小粒子都是由两个原子组成的,大家觉得哪有这么巧的事。

而且有位化学家说过原子都带电,同种原子带有相同的电荷,同性相斥,因此同种原子是不可能在一起的。

所以大家都不信分子论,罗哥白忙活半天。

之后的15年里,大家依然围绕着原子论吵来吵去,直到罗哥去世4年后,大家吵不下去了,才终于接受了分子论。

在分子论的基础上,后来的科学家发现了一团气体中确切的分子数量,但这个数量大得不像话。

比如0℃时,一个标准大气压下,22.4L气体中就有6.02×1023个分子。

为了纪念阿伏伽德罗,有人就把这个数命名为——

这个常量,相当于把一大堆粒子打个包。

用这个常量做计算时,既能知道气体粒子数,也能知道气体的整体状态,把微观和宏观联系了起来,具有非常重要的科学意义。

在那个年代,要对肉眼看不到的分子及原子进行探索,只能通过不断地实验、归纳和总结,通过想象和推断,一步步接近真相。

面对看不见的微观世界,科学家们需要想象力,对宏观世界束手无策时,想象力也格外重要。

既然理想气体已经被提出,接下来科学家们又立下一个新目标——研究理想热机。

具体咋回事,咱们下章接着聊!