八、十八世纪的博物学家,怎么一个比一个奇葩

如果想成为博物学界的顶级大咖,除了具备性感的大脑,你还得会炒话题。

别看这些话听起来奇葩,但在18世纪的西方博物圈,这很正常。

博物学是动物、植物、矿物、生理等学科的总称,简单来说,就是和大自然打交道的学科。

为啥博物学家思维方式都这么奇特?今天咱们就来研究研究—— 18世纪的博物学家,

咋一个比一个奇葩?

Part 1 草根逆袭——林奈

很早之前,由于欧洲人活动范围有限,认识的物种也不多,所以给生物做的分类很简单。

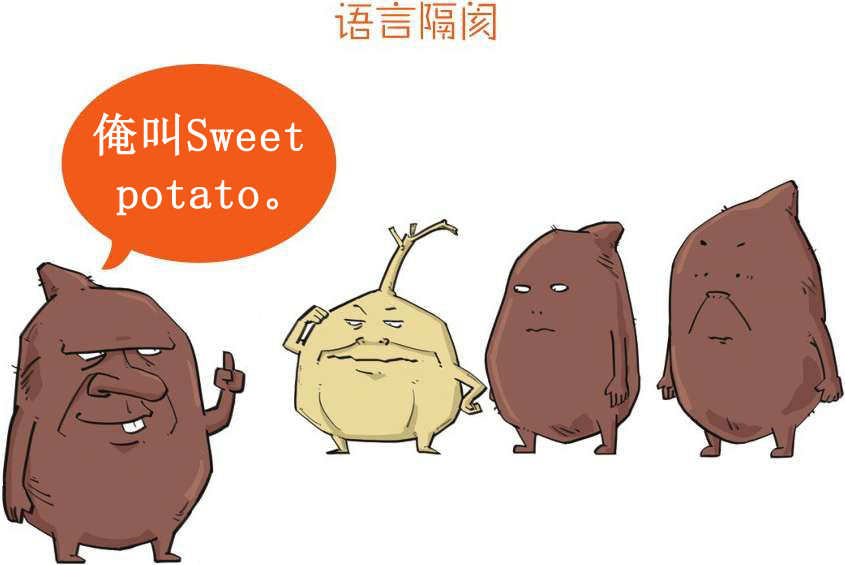

命名的方式就更加粗暴。

可随着大航海时代的到来,欧洲人游历世界各地,突然发现世上不只有汤姆和杰瑞。

16世纪,人类发现了6000个新物种,随后的一百年间,又增加了12,000个。于是博物学家们个个都像快当爸爸了一样,天天头疼起名的问题。

这个时候,简单粗暴的起名法就不够用了,使用起来漏洞百出。

这都不算最叫人摸不着头脑的,因为词汇量有限,博物学家词穷的时候就会瞎编,把很多词堆积起来当新名词用,于是还会出现这种情况——

这种混乱的局面简直是要逼死强迫症,于是有个叫林奈的忍无可忍,登上了舞台。

卡尔·冯·林奈

属性:强迫症重度患者

林奈出生在草根家庭,他爹不抽烟不喝酒,就爱养养花弄弄草。

于是林奈同学从小便跟着父亲学了一身“招蜂引蝶”的本事。

后来林奈长大了,只在家门口溜达已经满足不了他。外面的野花长啥样呢?他想着,然后背起行囊,踏上了“寻花问柳”之路。可见到的植物越多,他脑袋里的问号越大。

一个强迫症患者,在植物学研究上还有点建树,能忍得了这么难听的名字吗?

忍无可忍,无须再忍,咱们的林奈同学出手了!

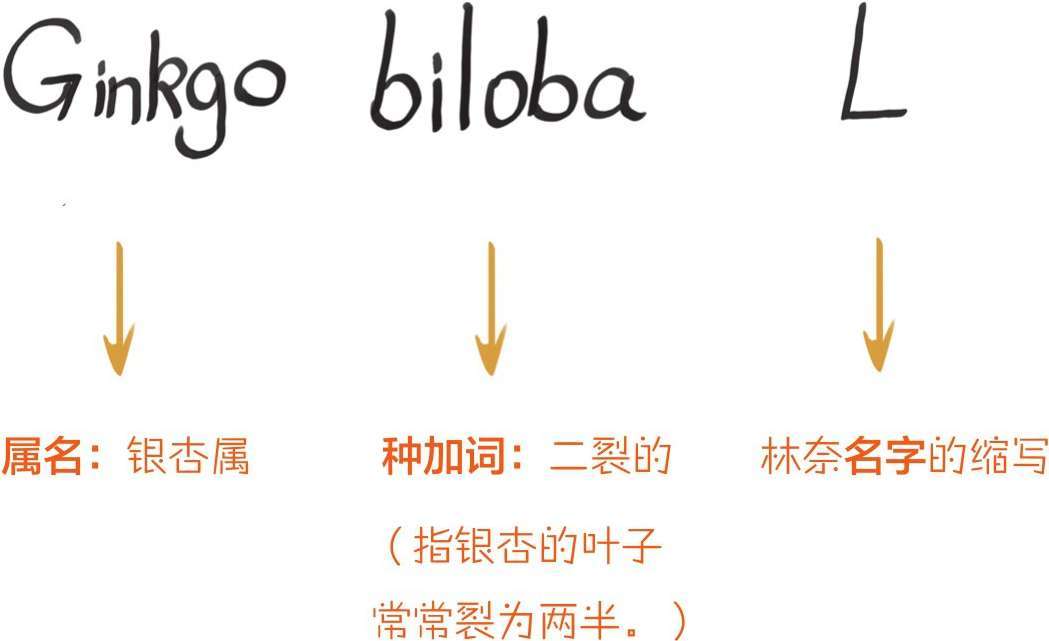

林奈在1753年发表了《植物种志》,提出起名得按照规则来,使用二名法。

生物的学名得包括两部分:

后面还要加上命名者的名字。

举个例子:

银杏

林奈叫它:

都说做好事不留名,为啥这里要加命名者的名字呢?其实主要是为了便于日后考证。

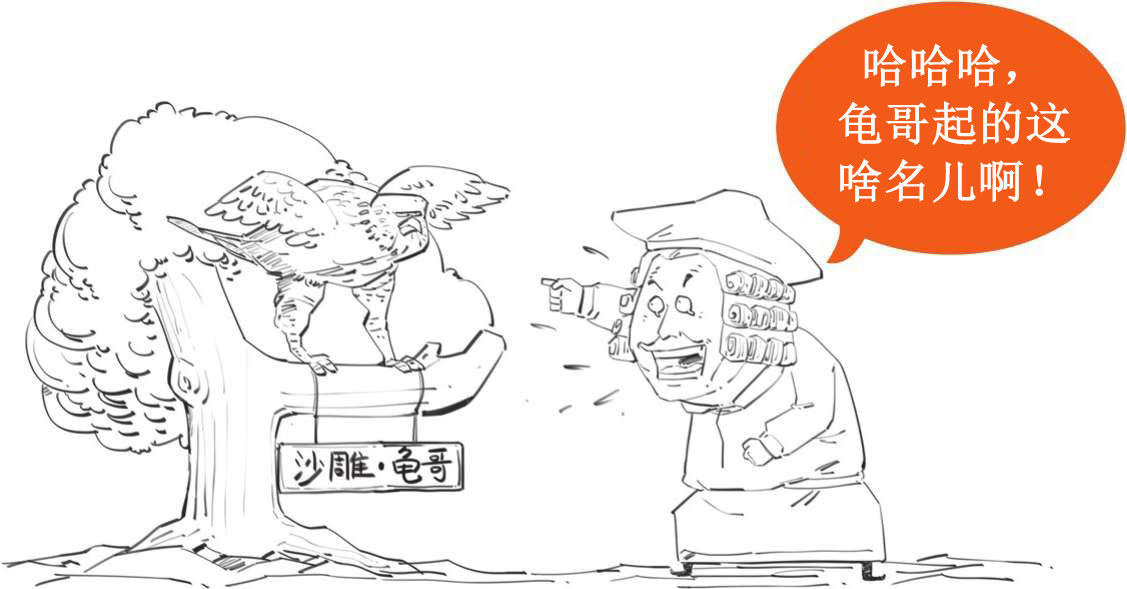

当然,冤有头债有主,如果名字取得不好,也方便大家精准嘲讽。

这下谁还敢乱起名?

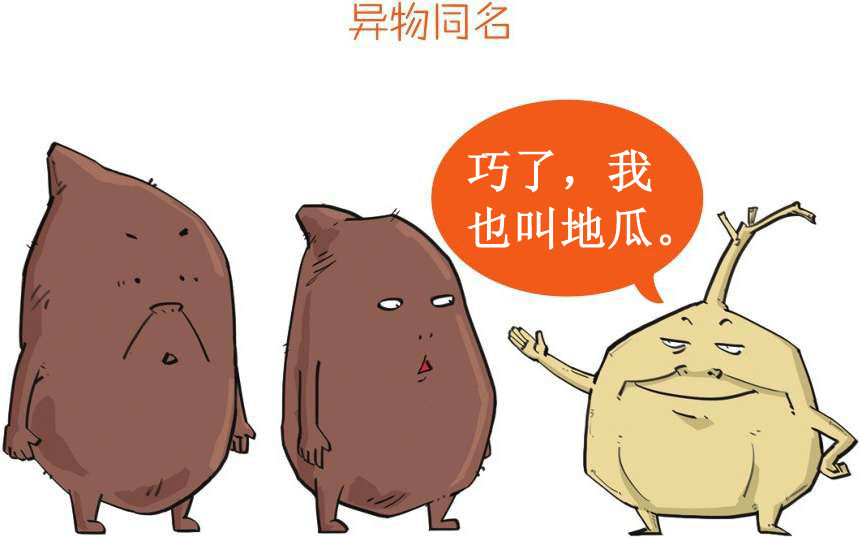

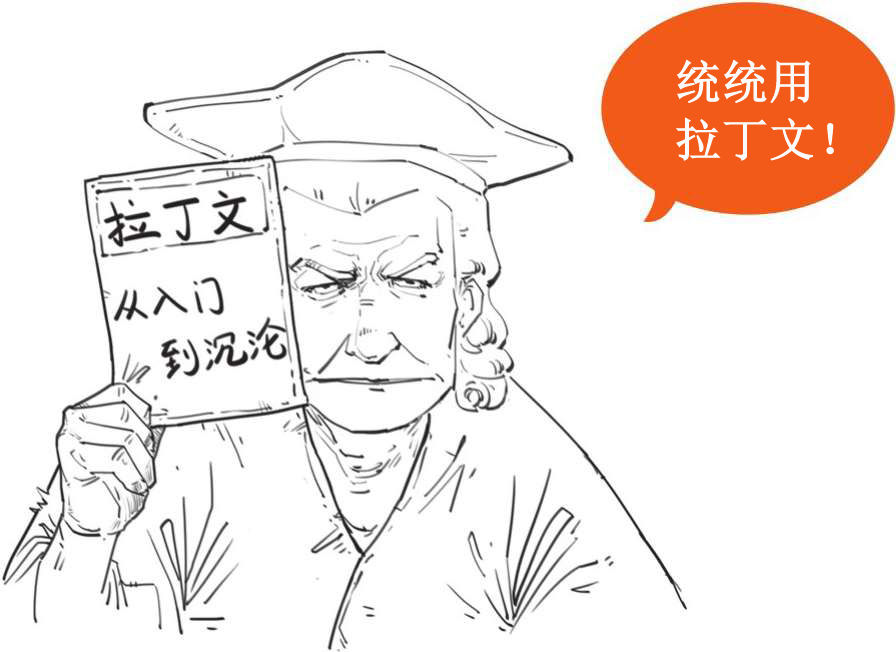

当然还有个问题,语言不通咋整?

除此之外,面对海量的新物种,按当时的分类法,那感觉就像是——

分类这么乱,林奈的强迫症犯了,一气之下放了个大招——

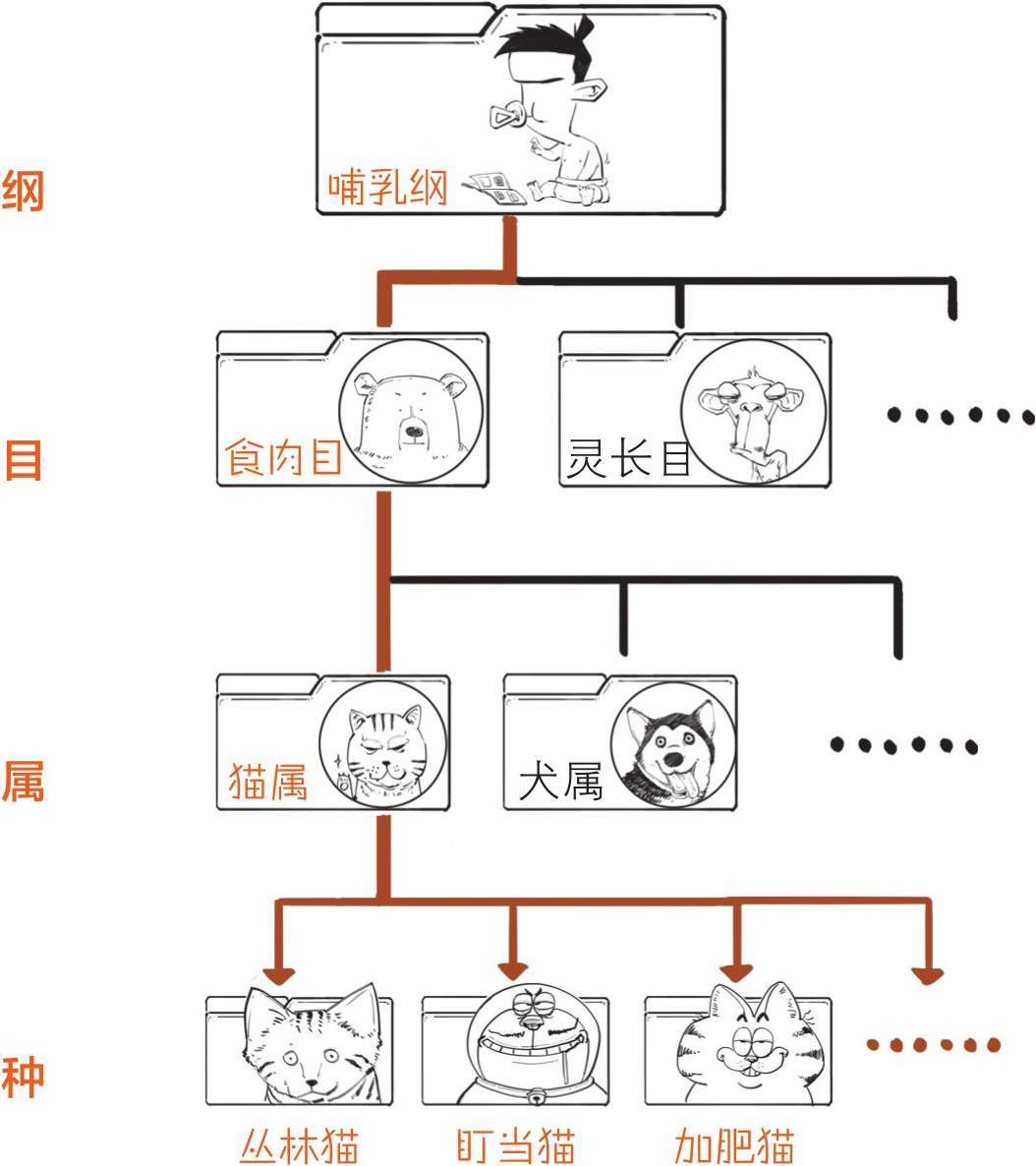

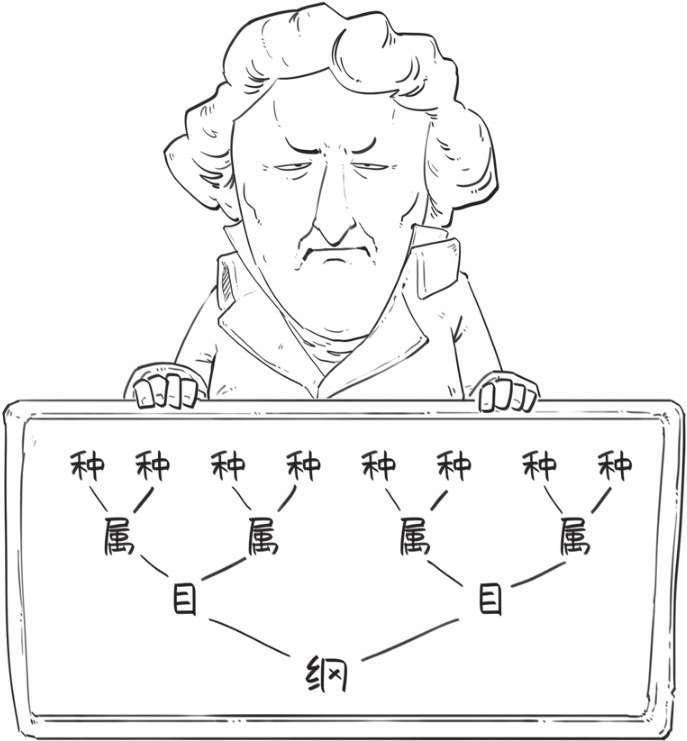

这个大招就是引入纲、目、属、种。他把生物按特点分成几类,谁在哪个坑都安排得明明白白。

比如猫的分类:

这套颠覆性的体系一发表,立刻风靡欧洲大陆,不管别人服不服,最后都逃不过“真香定律”。大范围推广使用之后,动植物统统上了户口,强迫症患者表示很满意。

基于当时的时代背景,林奈相信是上帝创造了万物,所以他觉得自己并不是在探索自然科学,而是在推导上帝的计划表。

不过,林奈的分类法为科学发展做出了非常重要的贡献是不争的事实。为了纪念他的功绩,瑞典人甚至把他印在了钞票上。但也不是人人都同意他的分类法,当时某些博物学家就很瞧不起他的分类方式。

Part 2 逐梦富二代——布丰

这位勇敢站出来挑战林奈的科学家,就是这部分的主人公。

布丰

属性:有钱,很有钱,超级有钱

布丰同学可是真正的有钱人家出身,年轻时崇拜牛顿,爱好数理。

和练童子功的林奈不同,布丰属于半路出家,原本志在数理的布丰,直到32岁才开始对花花草草感兴趣,刚转行不久,布丰就加入了国家队,成了皇家植物园的管理员。

当然,作为一名博物学家,写书是必备技能。林奈会,布丰当然也会。

1749年,布丰的巨著《自然志》前三卷出版。

布丰动笔开始写《自然志》的时候,原计划10年内完成。没想到一动笔就刹不住车,洋洋洒洒写了半个世纪。

布丰在《自然志》中提出了很多独到的见解,林奈相信神创论,但布丰不信。

他不仅不信,还对万物的由来提出了自己的猜测。他猜测,地球上的动植物都是由某种物质演变而来。

这个说法,在当时可谓是大逆不道,自然受到了教会的警告。但布丰很机智,这问题换个词就能解决。

要在博物大舞台上站稳脚跟,光有这个猜想当然不够。他还提出了另外一个惊人的想法——退化。他推断猴子是由人退化而来。

这下不只教会,普通民众也坐不住了,上帝创造的万物是完美的,怎么会退化呢?

这还真不是胡说八道,他有证据。

证据一:古生物化石和现代生物有明显区别

证据二:动物没用的器官会退化掉

都说同行是冤家,博物学家也不例外。布丰和林奈是同时代人,他们领着各自的粉丝天天吵架。

不管什么领域,总有新人不断登场。就在他们仿佛要互相呛声到世界末日的时候,新人上台了—— Part 3 天才选手居维叶

自古英雄出少年,这位新人就是我们的童年阴影——别人家的小孩。

乔治·居维叶

属性:别人家的小孩

作为别人家的小孩,居维叶有一个能在长辈面前长脸的绝活儿——摸骨头就能猜出是什么动物。

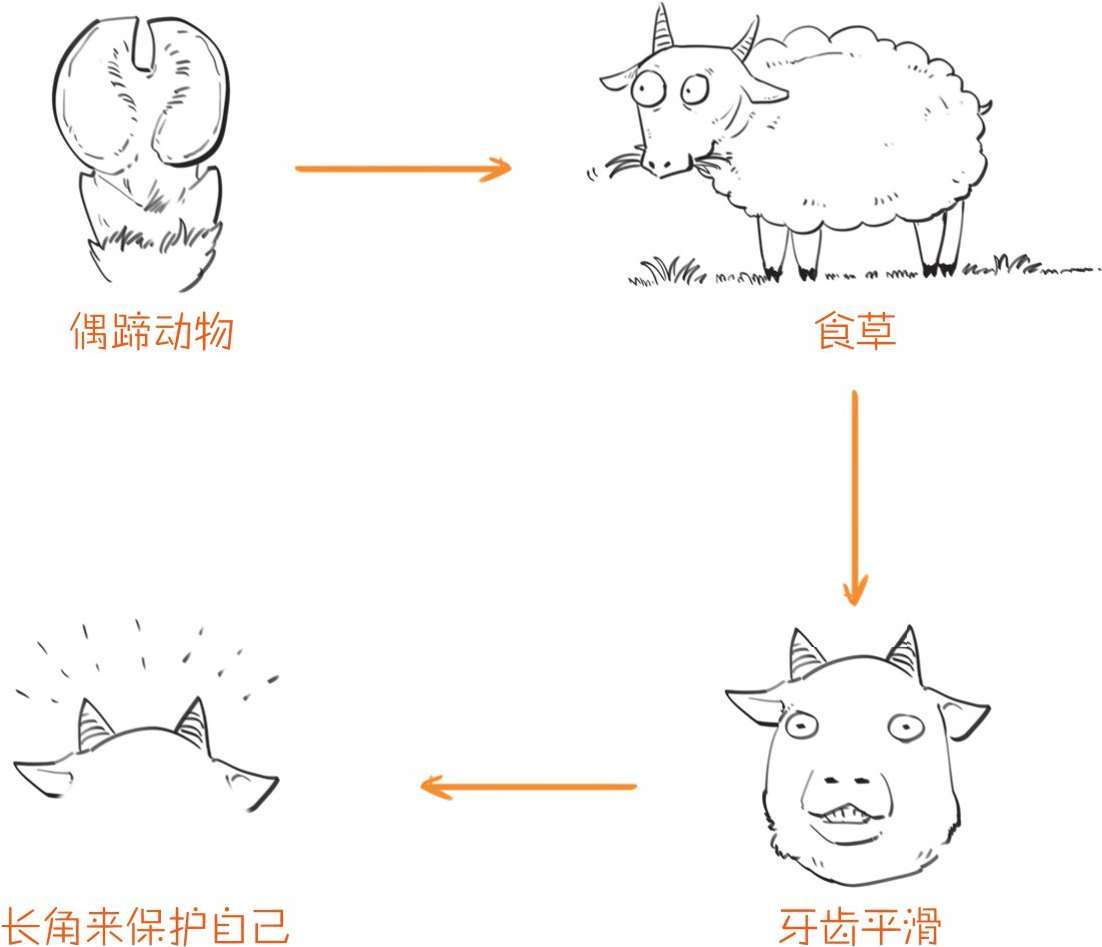

就算猜,他也猜得有理有据。通过比较解剖学,他发现动物器官其实是个小团体,相互之间有密切联系。比如:

所以,通过一些骨头啊器官啊,就能推测出动物的大致特点。并且如果有一个器官发生变化,其他器官也会跟着改变。

这是什么?玄学吗?

大众无法理解,又开始不淡定了。

不过,把所有人都搞蒙了的倒不是这个理论,而是基于这个理论,居维叶有一天给某块大象化石摸骨算命,算着算着,发现这根本就不是大象啊!

当时的认知很简单,管你长毛象短毛象,大象就是大象。

可居维叶不这么认为,他发了一篇长微博,详细对比了猛犸象和大象的区别,并且做出判断——

一石激起千层浪,这下大家的脑子是真跟不上他了。

人嘛,给个台阶就顺着下是本能,居维叶恰好也是个神创论拥护者,于是他顺势翻了翻《圣经》,断言说:“是大洪水干的!”

意思就是造物主造出一堆生物,时间长了喜新厌旧,想整点儿新玩意儿,于是大手一挥——

居维叶认为地球经历过许多次这种“光盘行动”,每一次都给地球上的生物带来新变化,这就是他的灾变论。

支持灾变论的证据不仅有猛犸象化石,机缘巧合之下,他还发现了每层地层的化石都不相同。

而且化石不仅是每层都不一样,时间上由远到近还呈现出由简单到复杂的趋势。这不就是进化——

天才总是很执着,居维叶执着地相信神创论,他把这些化石的变化解释为每一次灾变都是在为更高级生物的登场清理舞台。

不仅是居维叶,咱再回头瞧瞧林奈的分类法——这不是已经反映出所有生物都是由共同祖先进化来的吗?不过无论林奈还是居维叶,都坚定地相信物种不变论。

至此,他们虽然走到了进化真相的边缘,却始终没有突破这道大门。

欲知后事如何,请看下一章——

《你不知道的进化论》。