五、北宋五子的理学:新款儒学上市

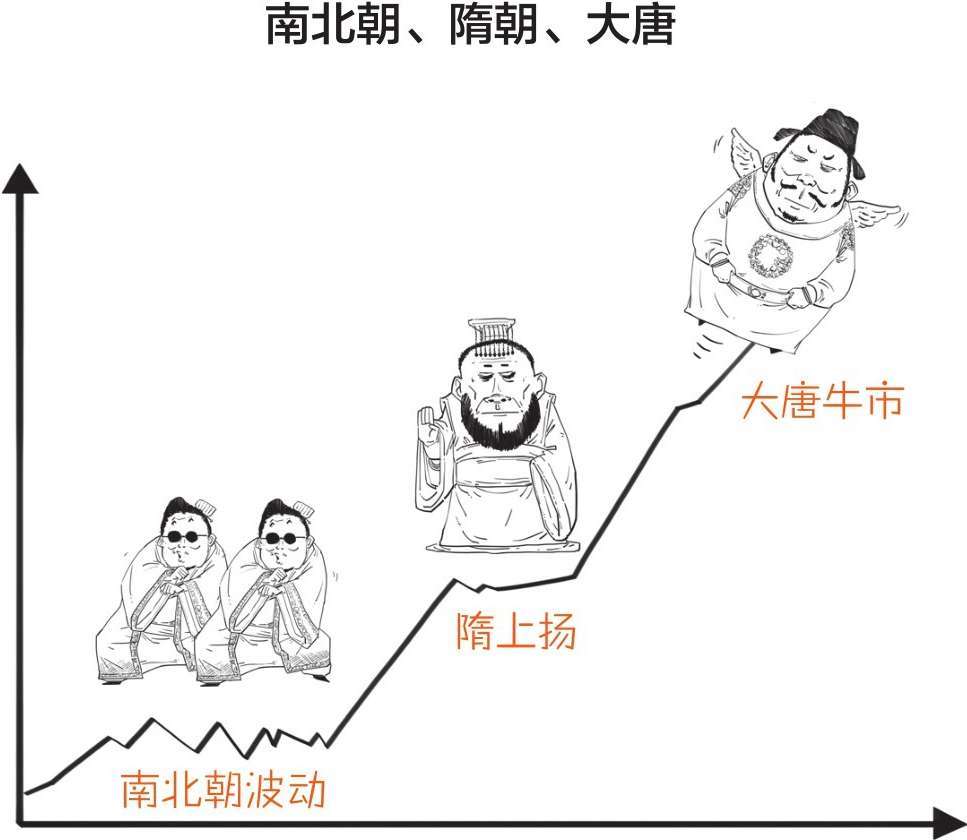

咱们聊完了魏晋玄学,魏晋之后是啥?没错!就是中国历史开始波动上扬并进入牛市的阶段:

中国哲学到了大唐,没啥大的发展,流行道家道教,后期还有佛教,反倒是儒家没那么显眼。

为啥流行“道”?

这事儿其实很好理解,唐朝皇室都姓李,据说有鲜卑血统,他们怕别人不服,得给自己找姓氏依托。

道教是以道家思想为基础,吸收多种方术、巫术和鬼神信仰,在东汉末年形成的中国本土宗教。道教尊老子为教主,也就是《西游记》里的太上老君。

啥叫找姓氏依托?翻译成大白话就是:

找一个神一样的老子。

所以唐朝那会儿,道家道教很流行,都是唐朝皇帝认祖宗认出来的……

儒家这么大IP,说扔就扔?老子是高兴了,孔子、孟子怎么想?二混子怎么想?至少儒家的粉丝不太高兴……

在唐朝,儒家变成了小透明,地位不如别人,于是有批文化人搞起了儒学复兴,其中最有文化的带头大哥就是韩愈。

韩愈,文言文《师说》的作者。想起来了吗?

他还是历史著名男团唐宋八大家的一员,可以说是唐朝网红,可以叫他“韩红”。

韩愈对本章的最大贡献是:打响了儒学复兴的第一枪。

到了中晚唐,人们活得既养生又任性,一个不爽就去炼丹修仙,再不爽就剃光头出家。大伙儿不搞生产,严重影响了国家GDP。

韩愈觉得,这很不儒家。仁义、孝道这些好东西,不能丢光。

于是韩愈振臂一呼:你们要过儒家的生活。

韩愈为了让人们信自己的话,发明了个重要的东西:道统。

简单说就是,儒学的传承家谱,长这样:

尧、舜、禹、汤、周文王、周武王、周公、孔子、孟子,一个接一个,把儒学传了下去。

传到孟子就断了,直到咱们唐朝才续上。问题来了,续上孟子这杯真传的是谁呢?

韩愈说:

从此儒家学问有了正经谱系。

以前道家的粉丝喜欢说,孔子是老子的学生,儒家粉丝也不好反驳,但有了韩愈的道统,这种尴尬就正好解决了。

韩愈吼了一嗓子,想带着儒学回归初心,但他没想到,自己最大的作用也仅限于这一嗓子。

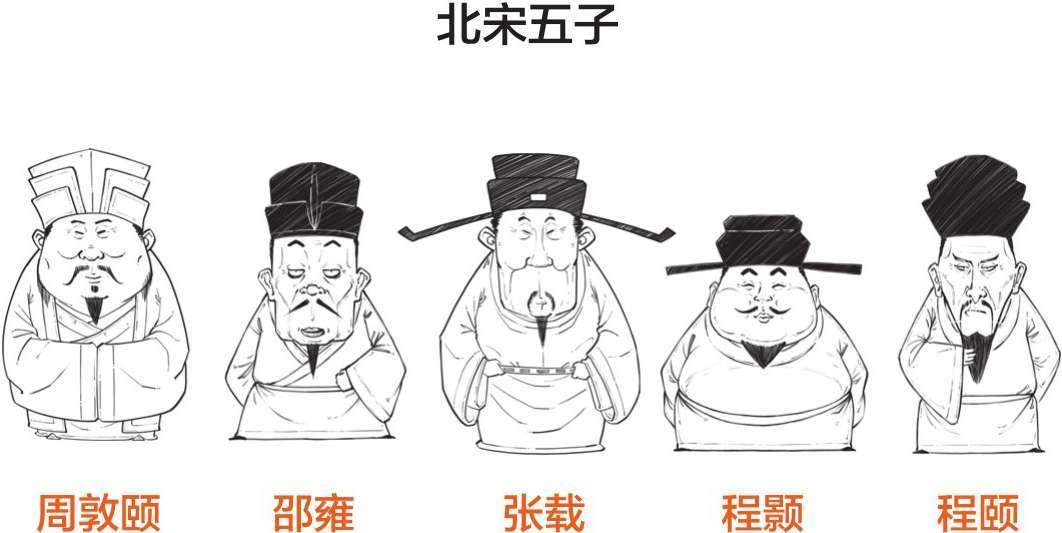

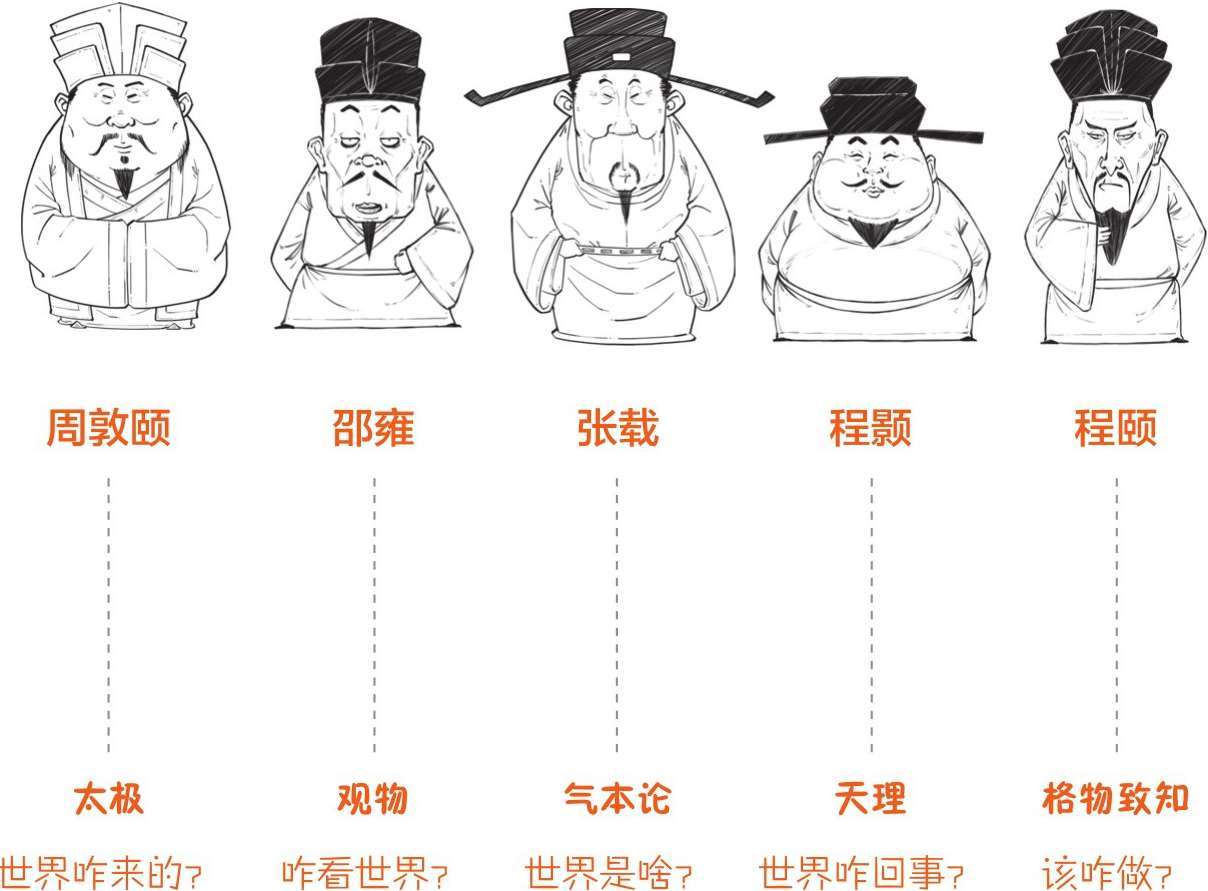

儒学真正的复兴,从北宋开始,而且要靠五位壮士。他们就是传说中的

不认识不要紧,他们是本章的主角,下面会一一介绍。总之,这哥儿几个在儒学的海洋里“兴风作浪”,为儒学复兴出了新款式:

理学

没错,就是“程朱理学”的“理学”。其中“程”,指的就是上面的程颢、程颐两兄弟。

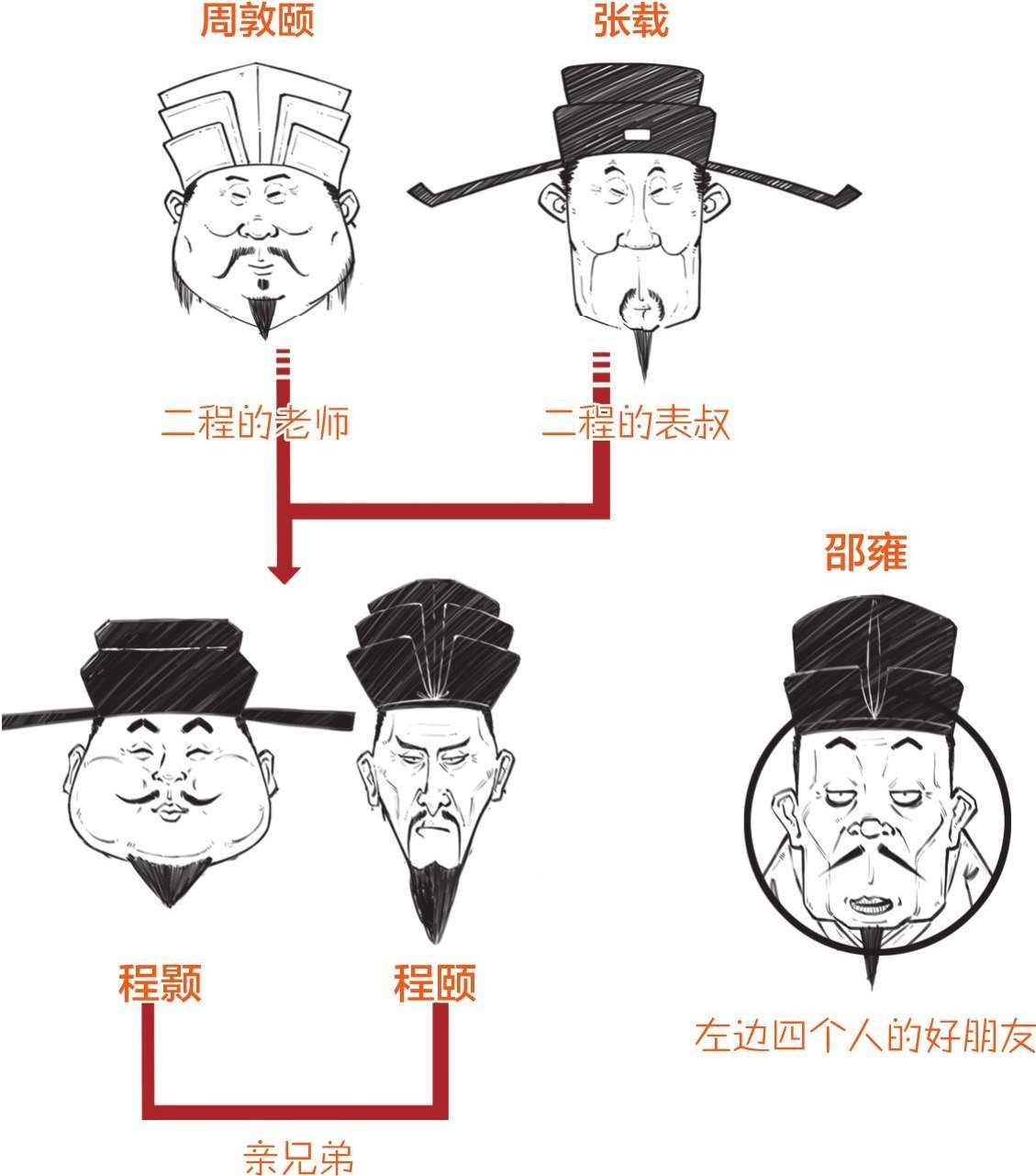

这五位壮士之间的关系是这样的:

一、太极宗师周敦颐

周敦颐,北宋著名“白莲花爱好者”。前面的韩愈写了篇文言文折磨你的高中生活,而这位周老师悄悄写的《爱莲说》,早就在初中的全文背诵篇目里等着你了。

周敦颐生平没啥好讲的,基层员工一个,但在学问方面很出名:他算是理学的大爷级人物。

周老师的学说大概是这样的:

长久以来,老百姓的生活又累又穷,穷到没文化,往上数三代都是文盲,日子也嗷嗷苦。于是,有些人过来安慰大家说:

什么?世界是假的?这话周敦颐是不同意的,他站出来喊了一嗓子:

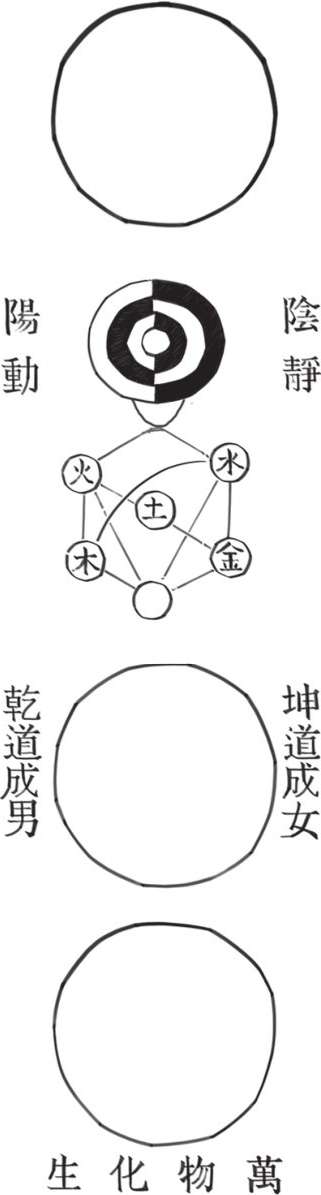

为了证明这一嗓子不是忽悠人,周老师从怀里掏出一张图,叫《太极图》,长这样:

你看啊,倒是看啊……

看懂算我输!

这张图,其实回答的是一个终极问题:

世界是咋来的?

如果咱们把物理学搁一块儿看,这事儿可能就好理解了。咱们回到上图:

很久很久以前,宇宙啥都没有,没有麻辣烫、螺蛳粉,没有星辰大海。

周老师说,只有一个叫太极的东西,就是他画的第一个圈。

太极是宇宙的初始状态,但看不见摸不着,每天就到处浪。

混子哥画成这样,是方便你理解,记住太极是无形的,但真实存在。

有一天浪够了,它就炸了。

炸出两个东西,就是上面《太极图》里的阴和阳。这个有点儿复杂,你先甭管它们具体是啥,你就想象这是两只可爱的小猪,它们循环不息,动如疯猪,静若痴呆。

两只小猪动着动着,会撞在一起,撞出一桌东西,其中有回锅肉、毛血旺、烤腰子和红烧大排……

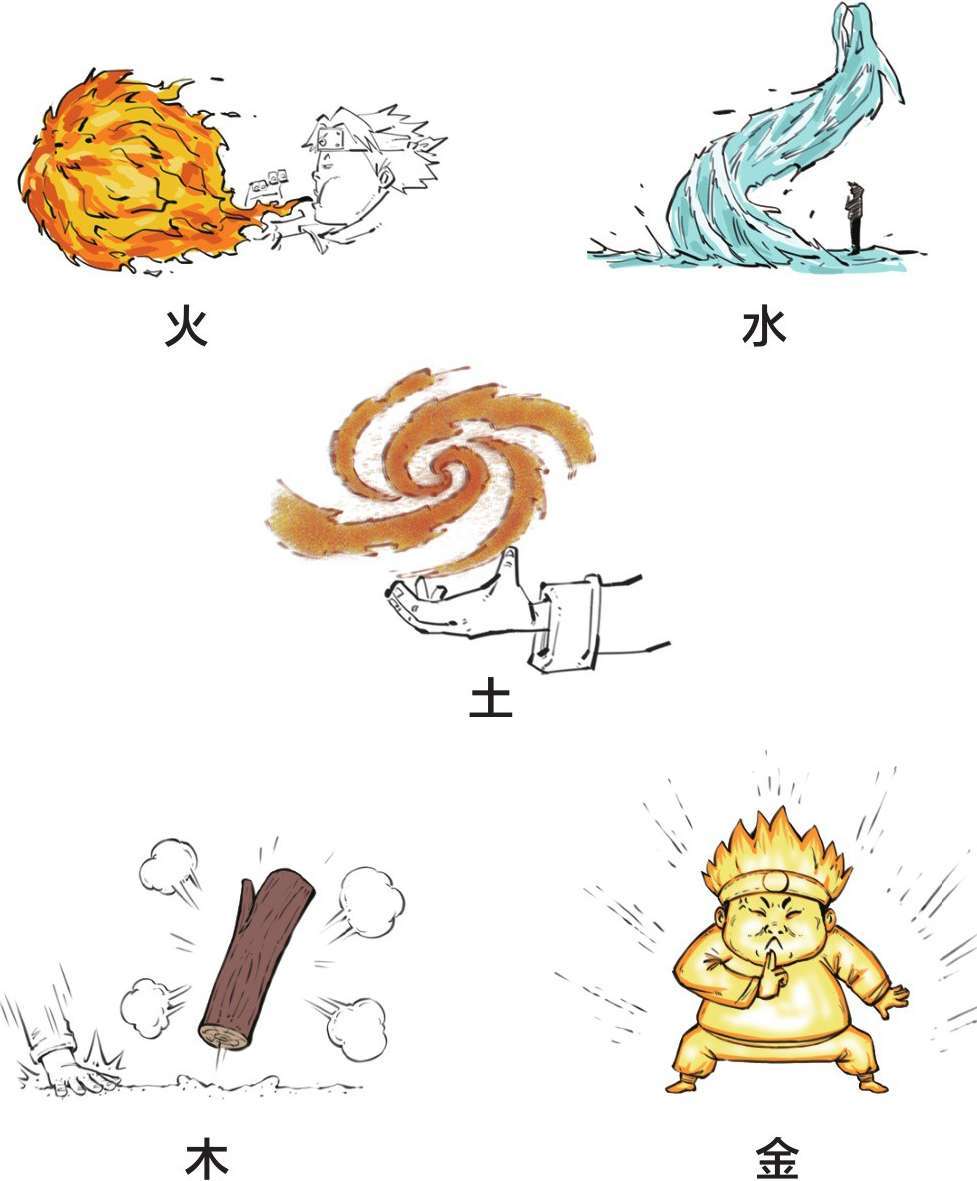

这一桌东西也会运动,继续撞出更多玩意儿。周老师在图里做了个总结,他说这一桌拢共五种东西:

眼熟吧,刚讲的就是阴阳五行。这还没完呢。

五行接着撞,接着生,生出人类和万物。

周老师说,世界就是这么来的,都是真的,那些说四大皆空、世界虚假的人,都是扯淡。还是儒家好,大家清醒一点儿!

周敦颐是想借着《太极图》复兴儒家的,不过问题来了,太极怎么感觉像是道家的呢?

是有点儿关系,但这里的五行,主要对应的是仁、义、礼、智、信五种品质,这是儒家的。

混子哥要恭喜你,一不小心搞懂了宇宙大爆炸……的一部分……

不信你品品,宇宙里有个点,炸了,炸出时间和空间,然后产生了星辰日月、地球、人类等。

是不是和理学挺像的?周敦颐要是再坚持活千八百年,没准儿能得诺贝尔奖!

二、守望先锋邵雍

第二位理学大咖,叫邵雍,人缘特别好,是北宋交际小能手。

人缘好到啥程度呢?

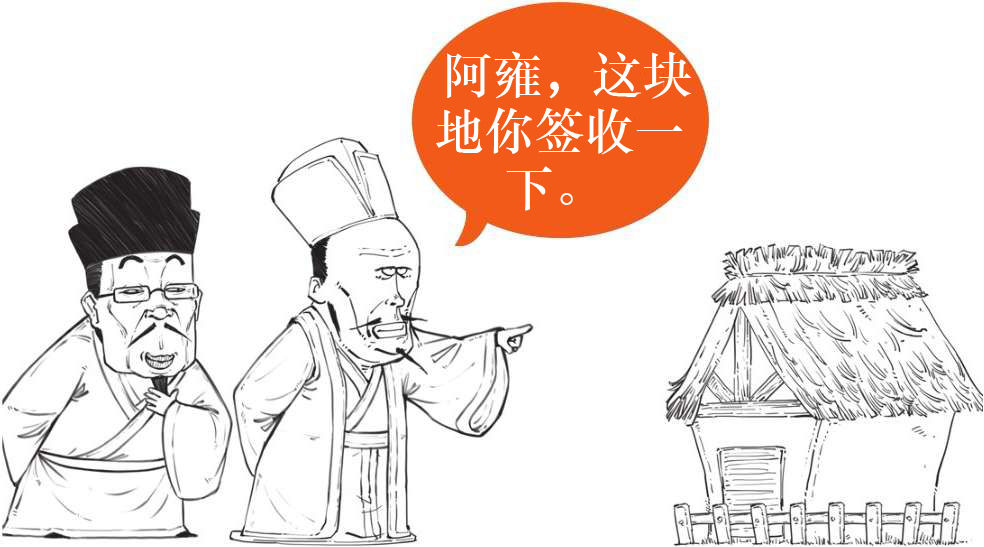

在北宋五子里,邵雍年纪最大,其余四个都是他的朋友。他在退休老干部活动中心有个当过宰相的朋友,叫司马光,就是从前砸缸的那个,据说他和他的小伙伴们送过邵雍一份礼物:

没错,送了几亩地和几间房子。邵雍给他的房子取名:安乐窝。

邵雍的粉丝也很多,他每天都会出门遛弯儿,他的粉丝就沿路盖房子,让他累了可以休息。这些房子叫行窝。

人缘好吧!这可能都是邵雍一点点攒出来的。毕竟他最大的优点是:会安慰人。

比如总有人说,万般皆苦啊,人间不值得,还是等着下辈子投胎做富二代吧。

邵雍就觉得,没有苦不苦的,你觉得别人苦就苦,你以为你谁,黄连吗?

请看这只乌龟,在你眼里,它走得慢,天天趴在那儿,很无聊很苦吧?

但你如果变成一只乌龟,站在龟龟的角度看,你会发现,这是它的生活方式,很自在。

所以说你觉得它苦,那是你的主观视角,咱们看世界要客观,站在别人的角度看,

这就是邵雍的观物。

三、闷骚表叔张载

张载是二程的表叔,但他认为二程的学问更高明,所以虚心求教。他们算是师生关系。

张载就是这么个怪叔叔,他还特喜欢听驴叫,典型的闷骚男。

张载本来不想搞学术,他年轻的时候立志当兵哥哥。他跑去范仲淹那儿应聘,范总十分感动,然后拒绝了他:

范仲淹送了本《中庸》给张载,让他回去多读书,从此也开启了张载的学术生涯。

张载读书很杂,从儒家读到佛家、道家,还经常坐在虎皮上给人讲《周易》,台下观众很多。

有一天,两个表侄子程颢和程颐来看他,聊了一晚上,张载感觉智商被碾压了。于是第二天他撤了虎皮,跟粉丝说:

就这样,表叔侄变成了师生关系。

当然这事儿是后人说的,他们不是实际的师生关系,二程可能出于对长辈的尊重,不承认这点。

张载也虚心好学,跟自己表侄子学了很多。后期他从怪叔叔变身成熟大叔,他的学说也成熟了,于是推出成名专辑:

气本论

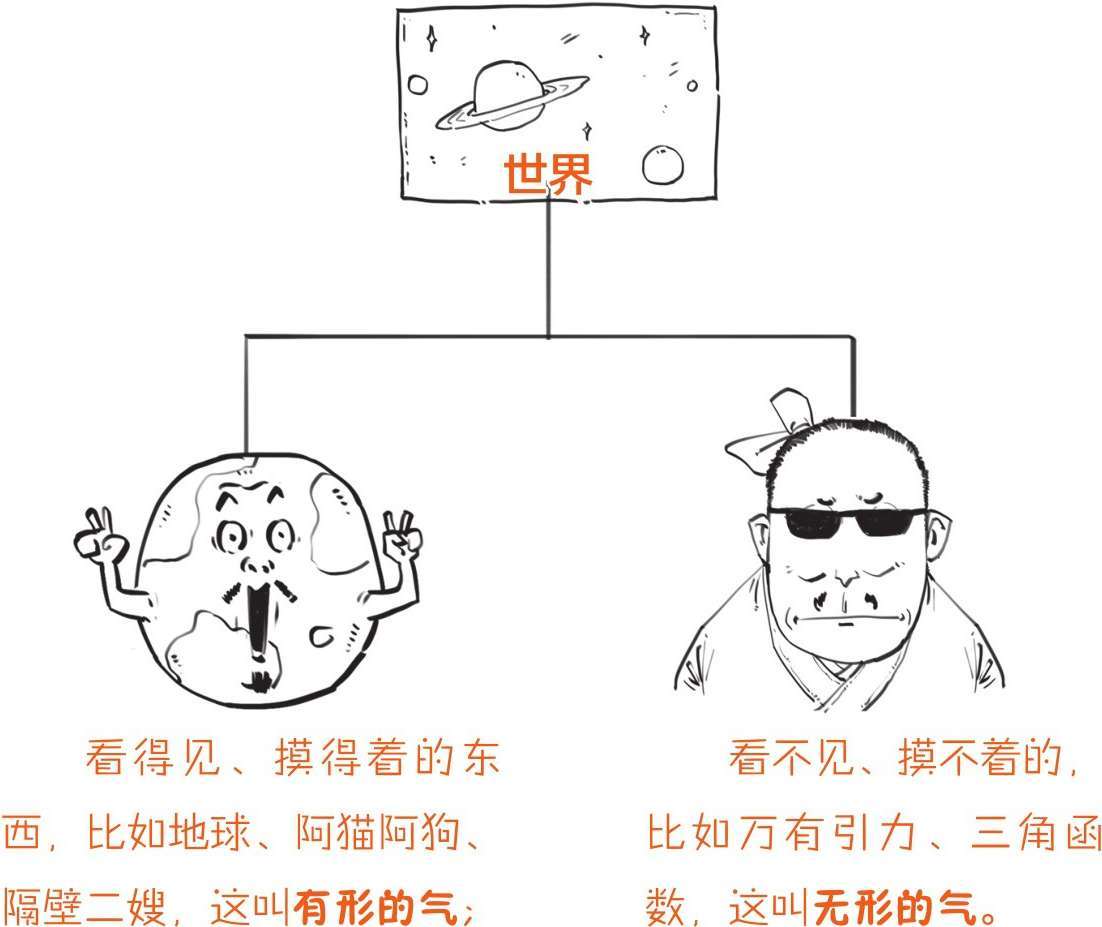

啥玩意儿?其实张载是回答了一个问题:世界是个啥东西?

他说世界是气:

其实张载是接了周敦颐的梗,周老师回答了世界咋来的,张载回答了世界是个啥。

两人打了个完美配合,从此理学有了完整的世界观,恭喜恭喜……

气本论没听过?不要紧,混子哥再帮你补充个小知识点。有一句话是做人的终极准则,听过吗?

混子哥说的,是做圣人的准则:

意思是说,想当圣人吗?朋友!先为世界和平做贡献吧!

这几句关于做圣人的终极准则,就是张载立的,格局够大吧?其中有个点需要注意,这里的“往圣”说的是文王、武王、周公、孔子、孟子等人,所以张载搞的也是儒学。

四、北宋海尔兄弟程颢、程颐

终于讲到这兄弟俩了。二程集智慧与智慧于一身,在理学圈是妥妥的绝代双骄,堪称北宋版的海尔兄弟。

不过二程的性格差异挺大,一套DNA,两套操作系统:

哥哥程颢,天才神童,亲切活泼,气质型学霸;

弟弟程颐,高冷型男,踏实稳重,严谨型学霸。

他们的妈妈也看出哥儿俩天分有差异。她觉得哥哥大程子更适合当官,还暖心地做了个预言:

你猜怎么着?预言成真了,哥哥程颢中了进士。当年考官、考生阵容都很强大,考官范仲淹,同届中榜的有苏轼、苏辙、曾巩和张载。而弟弟程颐落榜了,以后也不考了。

据说程颐是想给母亲面子,瞧瞧,多老实、孝顺的孩子呀!

先说哥哥程颢吧,他属于那种身边的温柔大叔,好人卡收集者,从来没见他跟谁翻过脸。他的智商、情商、逆商都很高,简称“三高”。

他连批评人,都是和风细雨地讲道理,说得你心服口服。

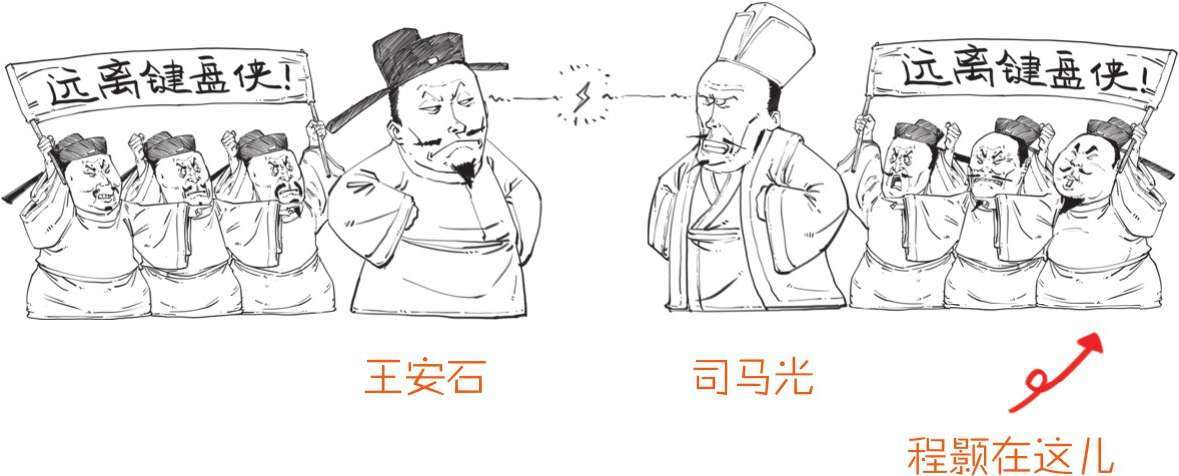

比如他当高级公务员的时候,正赶上王安石变法。程颢是反对派,站在司马光的阵营里批评王安石。

王安石是个江西辣汉子,脾气火暴,敢反对他的人,下场就像南昌米粉,凉拌了。唯独程颢反对他,他会觉得在理,不会发脾气。

程颢就是这么一个能把讲理这件事儿做到人见人爱、童叟无欺的人。

据说程颢面子很大,可能是唯一能说动王安石和司马光的人。要不是他死得早,北宋历史可能要重写。

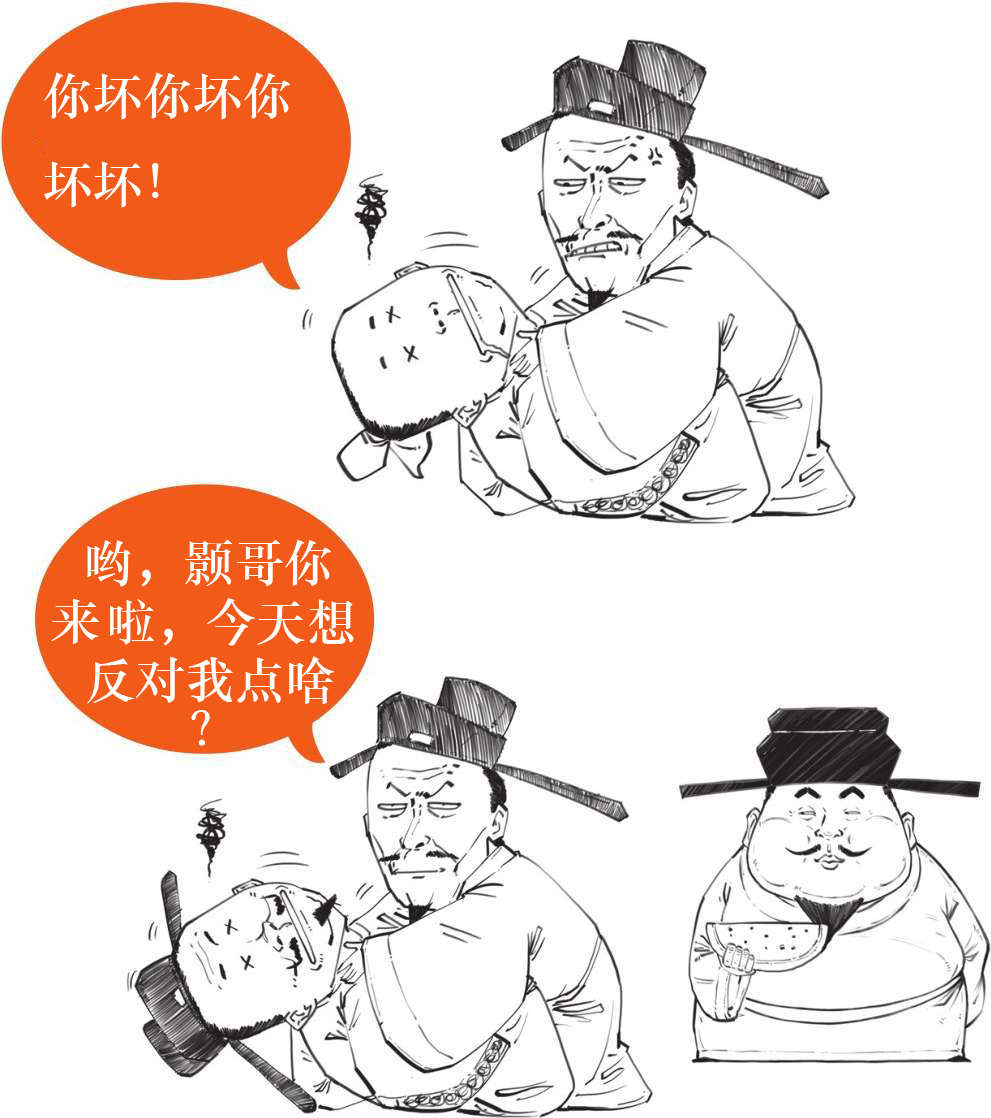

再来看弟弟程颐,画风就完全不一样了。程颐在用他的一生总结一个字:严!

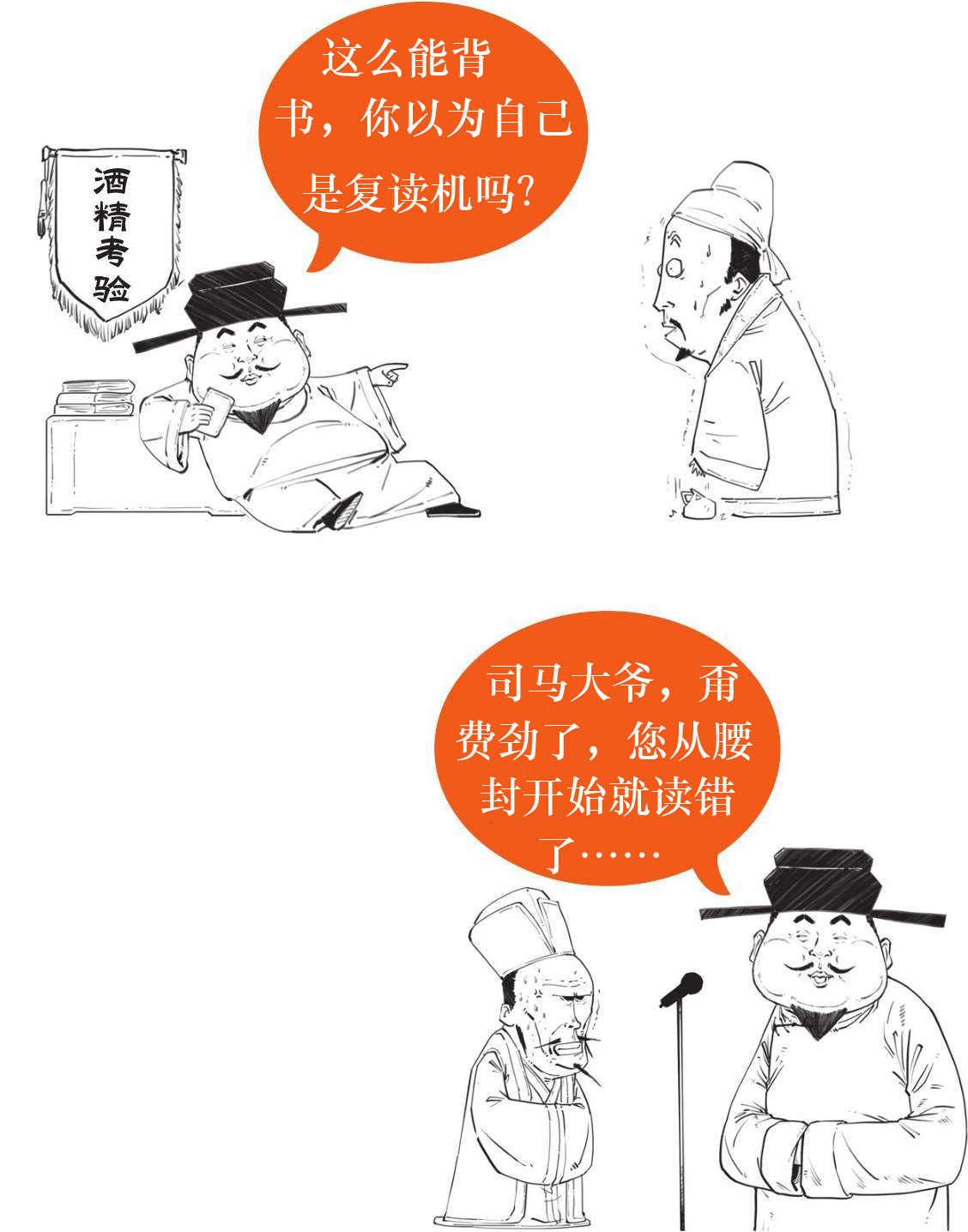

哥哥程颢其实也很严,但那是逗哏式的严,跟混子哥有的一拼。比如他有个学生喜欢掉书袋,开口先引经据典,程颢见了随口说了句:

司马光读不懂《中庸》的一句话,跑来请教程颢。程颢笑了笑说:

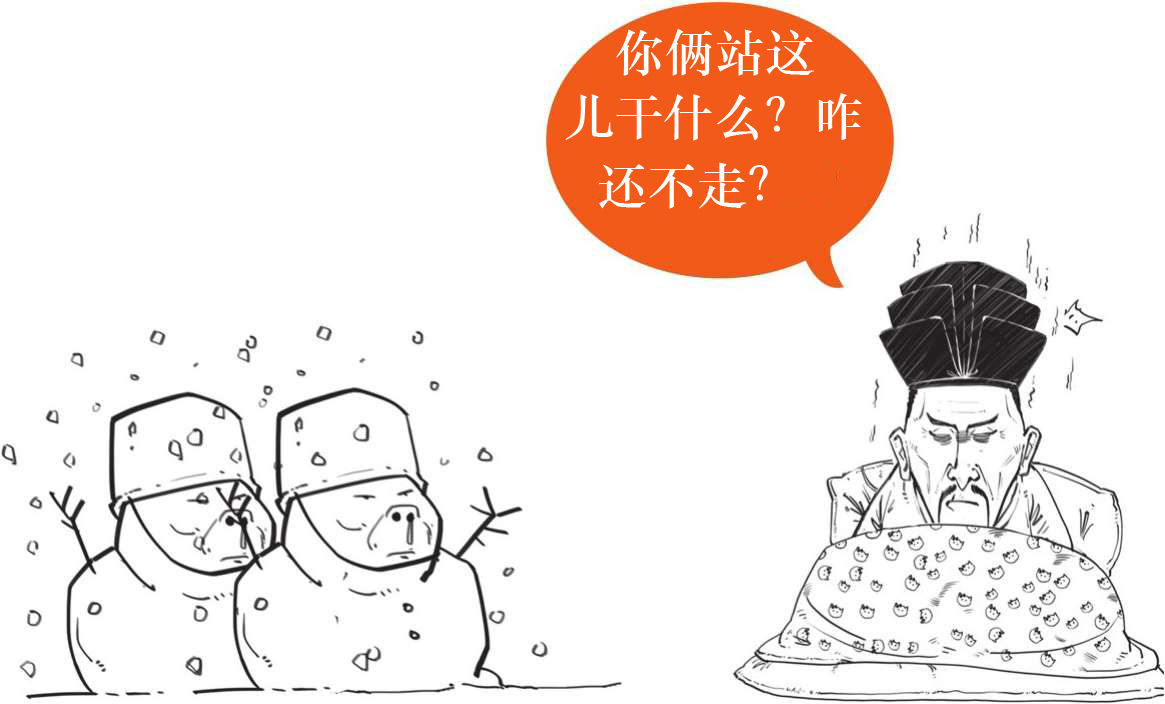

但这种玩笑话,程颐骨子里是接受不了的。他对学生很严厉,他带的俩研究生,怕打扰他睡觉,下雪天就在门口杵着,雪都没到屁股了。程颐睡醒了幽幽地来了句:

这就是程门立雪的故事。

程颐还很严肃,严肃到啥程度呢?他一辈子不开玩笑,还不喜欢别人开玩笑,板了一辈子脸,江湖人称“北宋天花板”。

邵雍临终之前,跟他开玩笑:

程颐听了是有点儿不开心的,都啥时候了,咱们不应该聊点严肃哲学吗?咋还跟我开玩笑呢?

够严肃吧?程颐还很严谨,因此还跟美食博主苏东坡闹过矛盾。

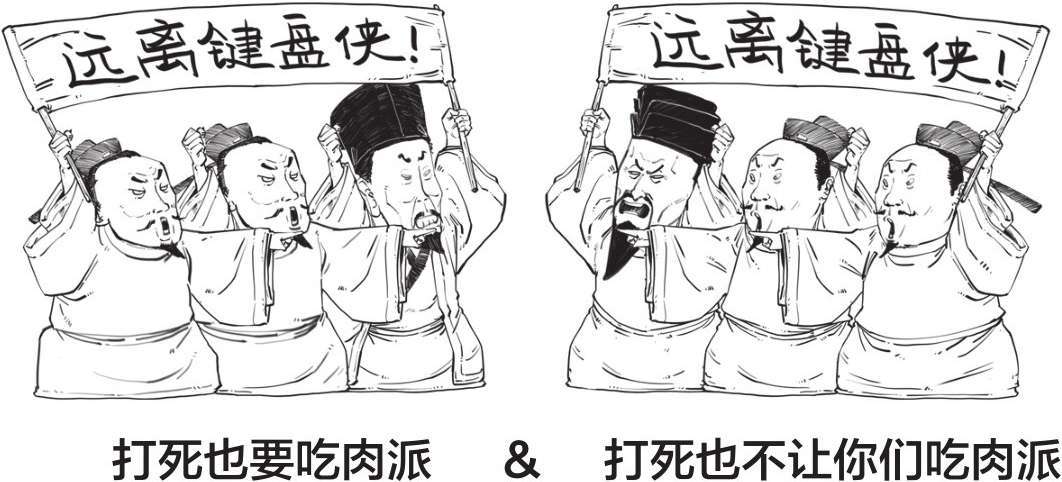

有一次赶上国家祭奠仪式,祭祀活动结束后该吃饭了,作为仪式主持人的程颐就在吃肉问题上跟苏东坡撕了起来。

苏东坡无肉不欢啊,当场就急了,喊了一嗓子:吃肉的站我这边。于是现场瞬间分成了两拨人:

你看就因为要不要吃肉,程颐和苏东坡结了梁子。

这也从侧面说明,邵雍说的可能是对的,程颐的性格可能有点儿过于狭隘了。

性格特点也反映在他们的学问上。这哥儿俩的学术成就要放在一起看,因为联系还挺紧密:

大程子活泼讲理,提出了一个概念:

天理

啥是天理?

你可以理解成自然规律、科学知识等,比如:

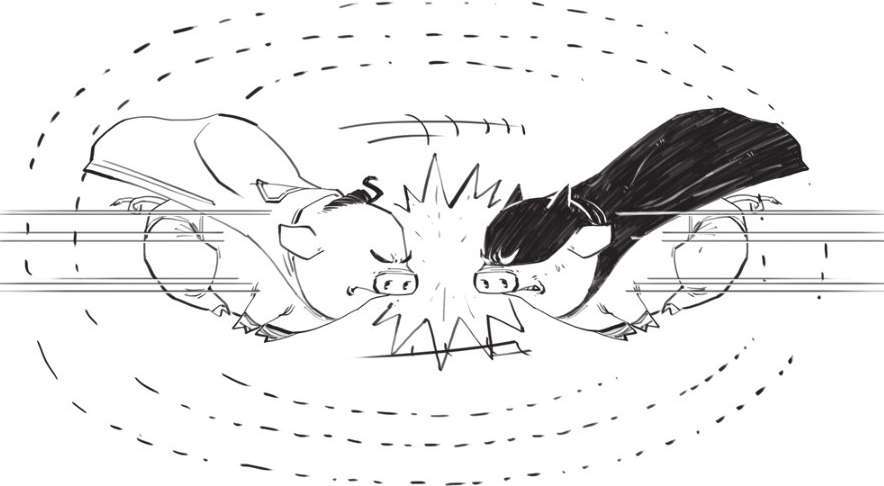

程颢觉得所有东西都有道理。人用两条腿走路,傻狍子用四条腿,鱼在水里游,鸟在天上飞……这些都是天理。

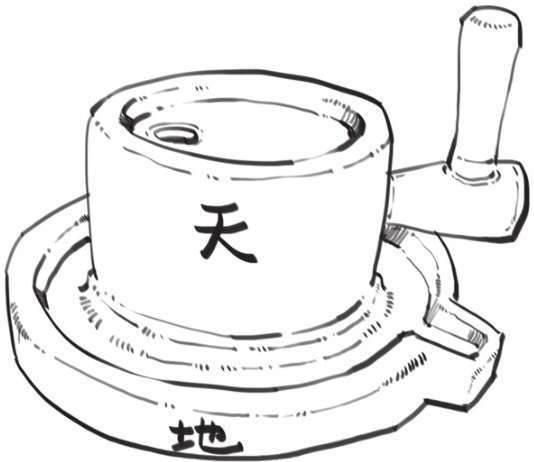

程颢还做了个调皮的比喻:

天和地就像左边这磨盘,万物就在中间被碾压。

天地碾压出很多东西,有高富帅、矮穷矬,有正义大侠客,也有邪恶小怪兽,还有动物、垃圾等万事万物。

所以你看吧,世界上有善有恶,而且它们都是客观存在的。一般的生物不会分辨善恶,但人就不一样了,能分清善恶。所以作为人,就要扬善去恶,这是不是很儒家?

“天理”最早出自儒家的《礼记》,而程颢让“天理”这个词成了哲学概念。

于是周敦颐的太极、邵雍的观物、张载的气本论,到了程颢这里,统统都是天理,全场都是天理。

如果说哥哥程颢喊了句口号,告诉你所有考题都有标准答案,那么弟弟程颐的贡献就是告诉你解题方法!

找到天理的方法就是:

“格物”是儒家的说法,各种解释都有,程颐的解释大概是,想搞透一个知识点,你得有“偷窥癖”,你得具备“刨祖坟精神”和不见棺材不落泪、不到黄河心不死、不撞南墙不回头等优秀气质。

面对知识,就两个字:

盘它!

把一个东西往死里研究,让它露出最本质的原理,就获得知识了。

这大概就是格物致知。

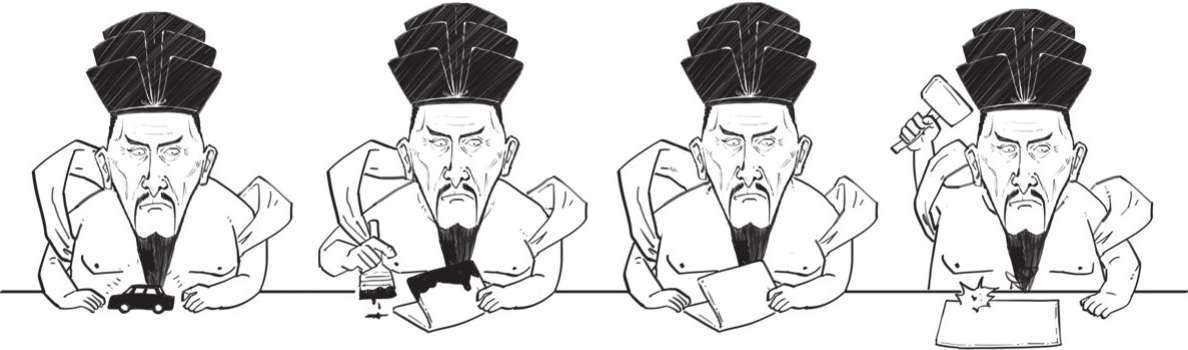

举个简单的例子:

比如你看到一个铁盒子有四个轮子,它长这样:

你想弄明白这是啥,有啥用,为啥能在路上跑,两个眼睛为啥发光,背后原理是啥……

这么多问题需要答案,你就得格它,想尽一切办法格它。比如盯着看,盯到它心里发毛。

还没弄明白,那就拆了它。

拆完后,你还可以砸它、揉它、锤它……

可能你要拆到只剩分子、原子啥的,直到你把这个东西搞明白,把知识搞到手。

这算格物的基本操作。每天格一物,天天有进步,离天理也就更近一步。

格完了要干什么?程颐觉得格物就像上厕所,不格干净不罢休,还要目的性强。

格到了知识,就要做圣人,这才是最重要的。

好了,北宋五子就讲到这里吧,最后总结一下:

当然咱们这章提到的,是他们理学思想的核心,还有很多没讲到的内容也很有意思。

理学成功地把儒学带到新高度,他们的思想不一定绝对正确,但对咱们理解当时的文化很有意义。