七、优秀“抬杠运动员”王阳明

我们上一章讲了程朱理学,虽然朱熹钻研理学的目的之一是强国,然而,该来的总会来……

病恹恹的大宋,还是被蒙古人给打飞了!

蒙古人骑着马儿嗒嗒赶来,还没学俩汉字,然后就被一个放牛娃干掉了:

元朝活了一百年不到,玩的都是宋朝玩剩下的,所以哲学上没什么好讲的。

于是乎,大明王朝来了。

大明王朝玩什么?

玩程朱理学,而且大玩特玩。

不仅把相关书籍设为员工的必读书目,还把程朱理学设为考生必考科目:

但突然有一天,有个人跳出来喊了一嗓子:

这个家伙就叫王守仁,一般大家叫他王阳明。

提到王阳明,相信大家就会想到一门特牛的学问:

你可能不知道,王阳明其实是个优秀的杠精,一生致力于抬杠,跟爹杠,跟老师杠,甚至跟自然规律杠,更厉害的是,他的心学也是杠出来的!

我们现在就来认识一下:

明朝优秀抬杠运动员——

王阳明

一、见啥杠啥!

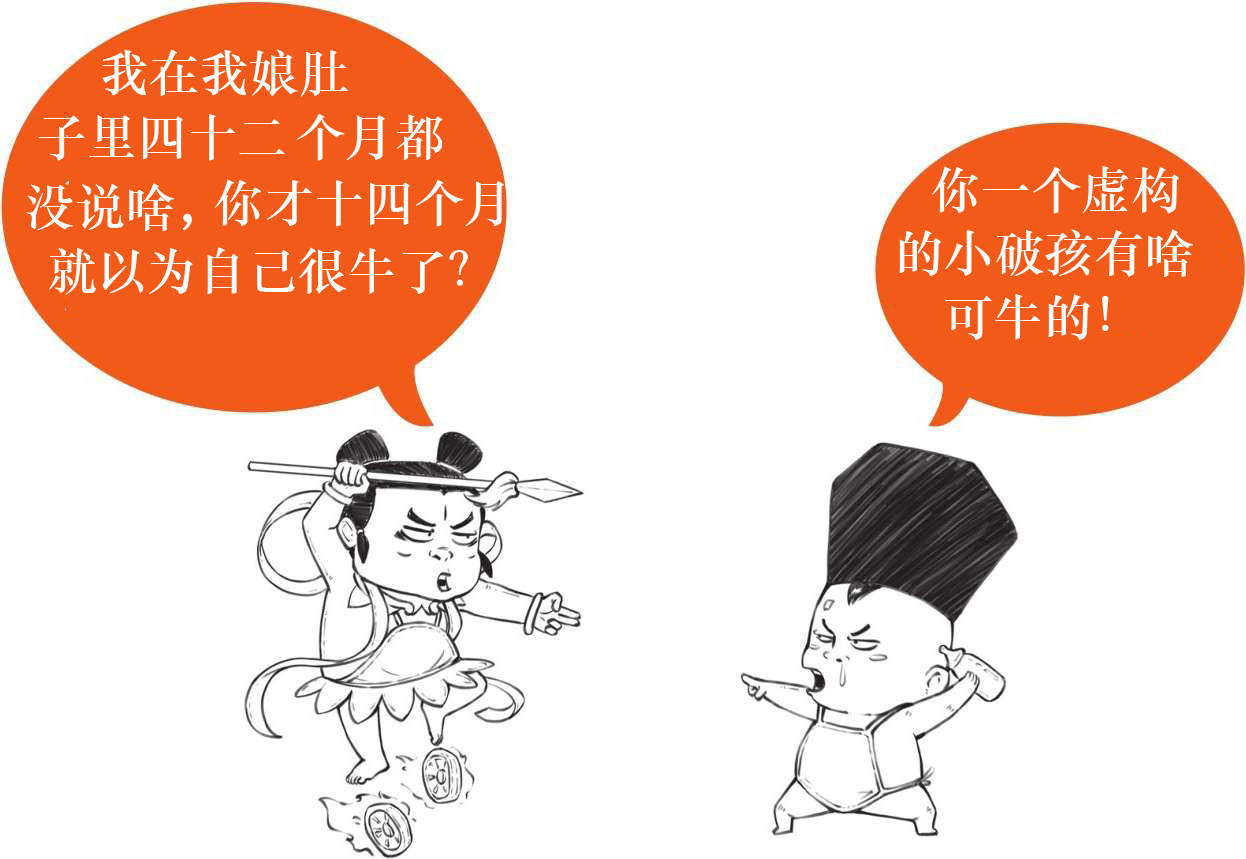

话说当时浙江片区,有户富贵人家姓王,老王的老婆怀孕了,但怀胎十个月没生、十一个月没生……十四个月……

眼见老婆肚皮要撑破,丫死活不出来!

就在众人惆怅时,老王的母亲做了个超级厉害的梦:

一个神仙脚踩七色祥云,给她送来一个大胖小子。

在神力的加持下,小王同学终于呱呱坠地。

一般人十月怀胎,但人家愣是死磕了十四个月,

这是他在跟他妈抬杠吗?

错了!

看到没,这一出生,杠精气质就拿捏得死死的。随着年纪的增长,王阳明的杠精气质越来越显山露水!

王阳明十几岁时,就杠了语文老师一脸:

看到没,他不是一个没有想法的平凡杠精,除了有挑战世俗的勇气,还很讲究格局。

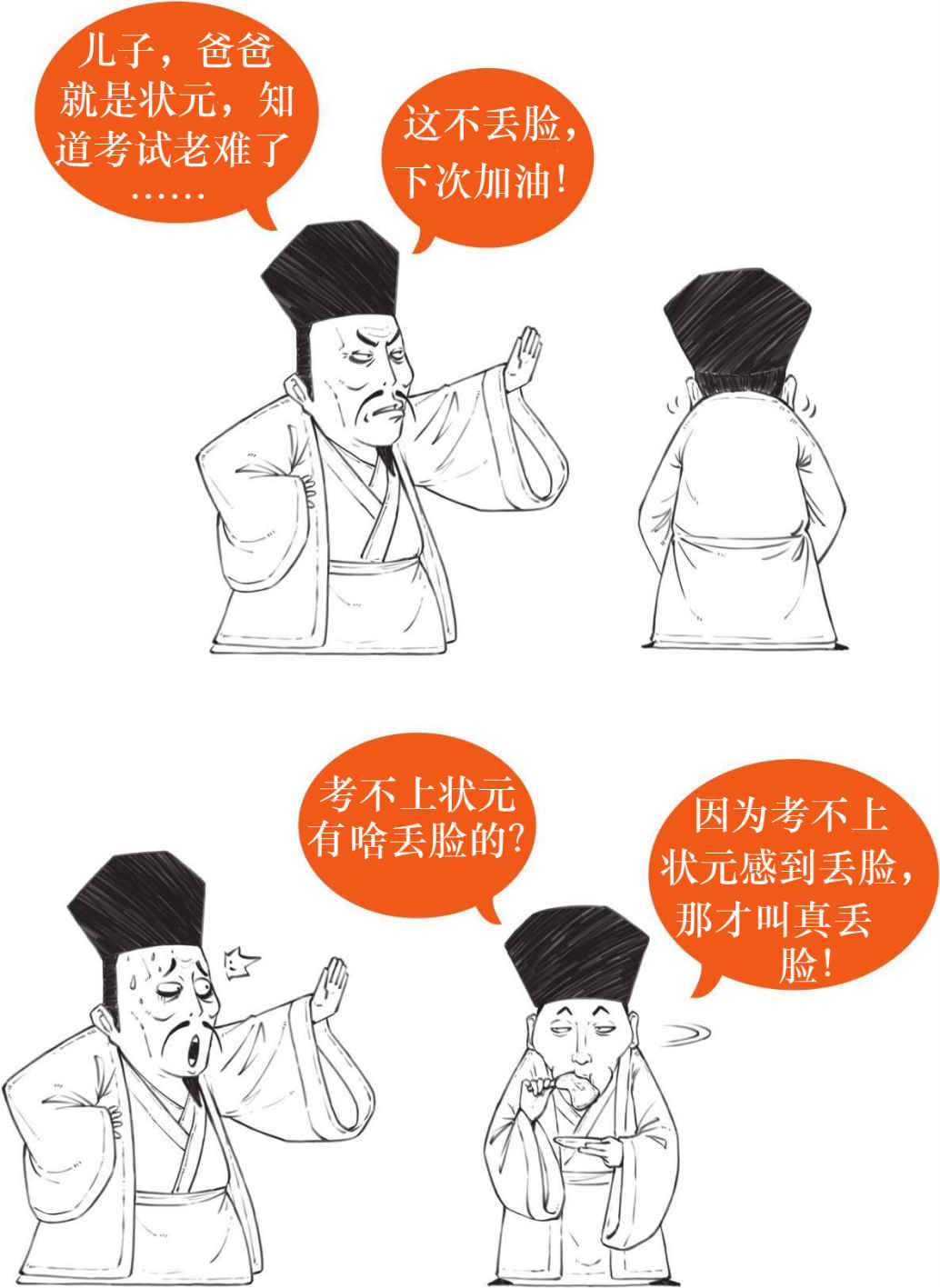

尽管小王的人生目标是成为圣人,但奈何一时实现不了,于是他便去参加科考,结果名落孙山……

他的状元爸爸安慰他:

这一杠不仅杠得意想不到,还杠到了灵魂深处。

总之,天生杠精的小王,不是在抬杠的路上,就是在寻找杠点的路上……

二、搞不定的知识点

王阳明打小读的就是程朱理学,是朱熹的铁杆粉丝。

朱熹的目标是教大家成为圣人,而王阳明的人生目标呢?

成为圣人!

所以说,世界上最深沉的爱,莫过于活成对方期待的样子。

怎样才能成为圣人呢?朱熹说过:格物致知。

简单来说,就是面对一件事物,要格它,不仅要格出事物背后的道理,更应该格出做人做事的道理。

于是乎,王阳明决定格尽万物,格啥呢?

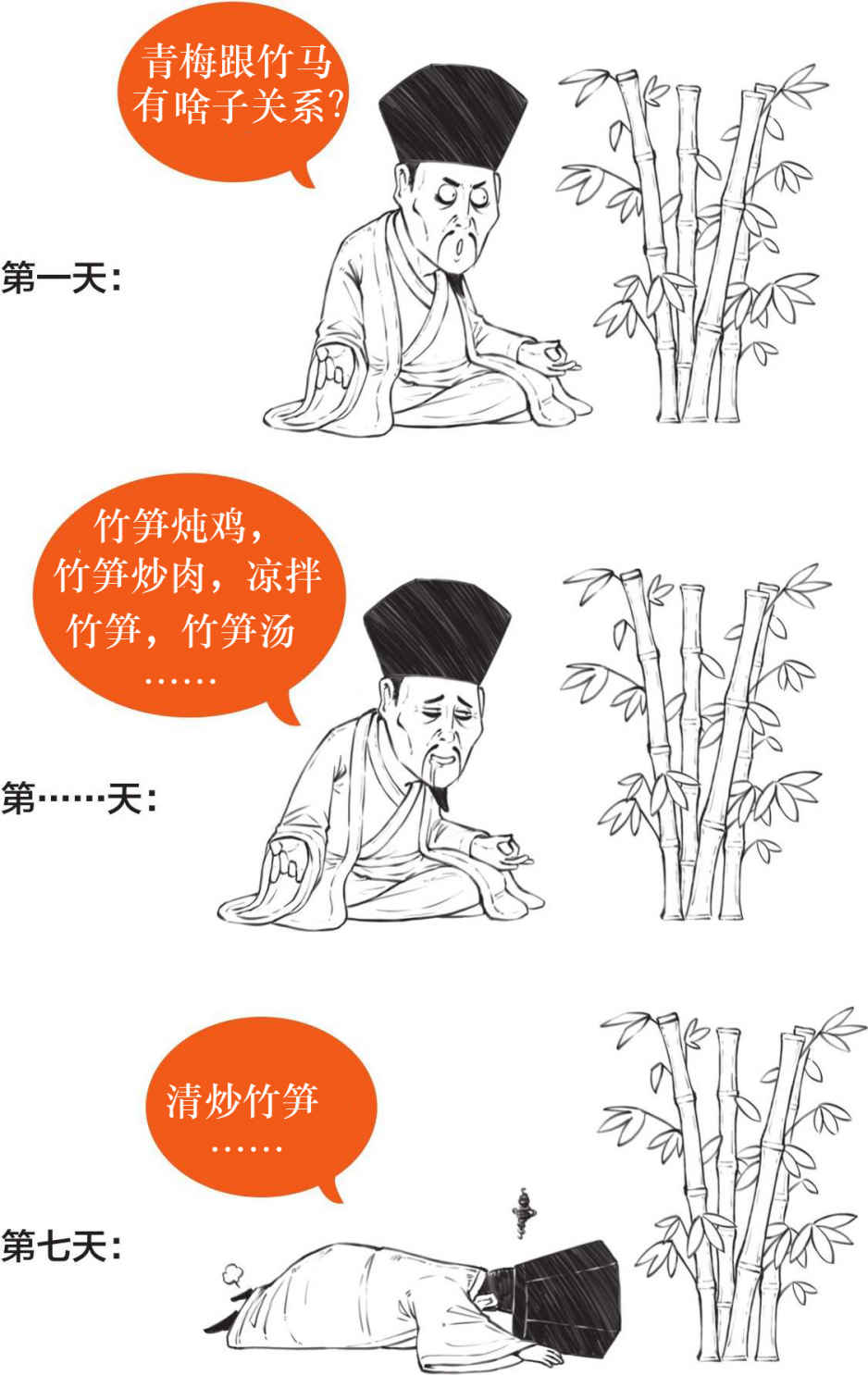

小王看到自家院子里的竹子又绿又长,值得一格。

说格就格,小王坐在竹子前面,不吃不喝,开始了为期七天的格竹之旅:

七天后王阳明什么都没格出来不说,还把自己格倒了!

于是他开始琢磨,是自己智商不够,还是姿势不对?

这就是守仁格竹的故事。

从此以后,小王就开始怀疑,格物这事儿究竟靠不靠谱?

所以一有时间,他就要格上一格,直到他自己被革!

明朝太监刘瑾,听说过吧?当时他把持朝政,无恶不作,有个公务员得罪了他,结果被丢进了大牢。

小王同学靠着一身正气和大无畏的杠气,跳出来就对刘瑾一顿批:

刘瑾发飙了,结果很糟糕,小王被贬到贵州山区一个叫龙场的地方当驿站管理员。

当时的贵州荒凉偏僻,条件十分艰苦。

苦到啥程度呢?

小王没有住的地方,只好窝在一个山洞里,他还给山洞起名为:阳明小洞天!

在这里王阳明继续摸鱼格物,但始终没格出个一二三来……直到有个人在他面前归西了:

这件事深深震撼了王阳明的心灵,于是他做了一副棺材,每天躺在里面,思考人类的终极问题:

终于有天晚上,王阳明突然诈尸顿悟了!

他终于知道,自己为什么总会格物失败,不是姿势不对,也不是智商不够——

顺带地,王阳明还悟出新学问:

心学

这就是著名的龙场悟道。

王阳明也没想到,为了成为圣人,有朝一日竟然不得不杠自己的偶像。

那怎么杠的呢?

三、要杠得有理有据

一个优秀的杠精,不能胡搅蛮缠,不能瞎杠,要杠得有理有据,杠出实锤来!

尤其面对偶像时,要表现得更优秀一些!

要杠朱熹,得先找到朱熹理学的bug。

朱熹的核心思想是天理,天理就是万事万物运转的规律,

更重要的是——

比如仁、义、礼、智、信等好的品德。

朱熹认为,生而为人,就要懂理,要懂天理就要不断格物。

朱熹格物的例子记得吧?

朱熹看熊孩子玩耍,格出时间不等人,要珍惜时间。

还有人因为亲人去世,格出要孝顺父母。

所以说不管格出要懂得珍惜光阴,还是要孝顺父母,从不懂到懂——

只有每天这样动动脑,才能成为有道德、有文化的社会人儿。

也就是说,天理是理性思考出来的!

王阳明跳出来就开杠:

这是什么意思?

小王认为:

朱熹之所以格出要珍惜光阴,是因为朱老师老了,感受到时光的重要性。

让一个年轻小伙格一下,他能格出时光有多重要吗?

这种敬畏心和时间珍贵的感受从哪里来?

从心里来!

同样的道理,仁、义、礼、智、信这些天理,也在我们内心。

王阳明还举了个风骚的例子:

如果你看不见它,那么这朵花啥也不是。

只有你看见了它,才会打心底觉得,哎呀呀,花花好美啊!我也要花花!

所以说感受万事万物,并让我们做出行动的,是我们的内心,王阳明总结说:

心外无物,心外无理。

也就是我们常说的心生万物。

这就叫心即理!

王阳明虽然觉得朱熹的说法有点儿毛病,但他的初心没变:研究如何成为圣人。

既然人心就是天理,那大家就都是圣人,是不是啥也不用做了呢?

但王阳明说,要想成为圣人,大家不仅要做,

什么叫知行合一呢?

王阳明有个学生,家里穷,但一心想孝顺父母。咋孝顺呢?考状元升官发财呗!于是这个学生疯狂读书,结果疯着疯着就病倒了!

就算病倒了,他还在豁了命地读书。

这时候王阳明就跳出来教育学生:

哎呀呀,这位同学,你有好好听我上课吗?

你这分明是知行不合一啊!

想孝顺父母,就要去做孝顺事。

这就是知行合一。

王阳明还有个学生,他在读王阳明心学时,搞不懂知行合是啥意思,于是这名学生跑去请教王阳明:

知道自己不知道,就立马行动跑来问,这就叫知行合一。

我们再举个身边的例子:

如果马路上有大爷大妈摔倒,我们本能的想法一般是:

错了!

抛开碰瓷这事儿不考虑,本能的第一感觉和动作应该是这样:

内心本能地想扶,是“知”;

到真的动手去扶,是“行”。

总之,我们想做什么,其实都是内心决定的,所以想做就做,如果是对的事情,知道了却不做就是耍流氓,说白了就是:

这就叫知行合一!

相信这时候,就有其他杠精坐不住了:

良知是啥?能吃不?良知是仁、义、礼、智、信,是内心美好的东西,也就是我们常说的良心。

虽然有良心,但人难免要遭到社会的污染,比如见钱眼开,欺软怕硬:

但我们有良心,它能分辨善恶。

所以在做一件事之前,先问问自己的良心这事儿是善是恶。

是善就去做,是恶就不做。

用良心约束自己的行为。

心即理、知行合一、致良知,就是王阳明心学的主要思想。

王阳明提出的“心即理”来自陆九渊的说法,经过他自己的补充,成了完整的心学体系。

朱熹和陆九渊曾就心和理的关系进行过辩论,史称“朱陆之辩”。

王阳明心学强调追求心灵的自由良善,打破程朱理学的束缚。

这明显不利于专制统治者管理百姓,所以很不受他们待见。

比如最牛宰相张居正,他也是心学的粉丝,但心学不利于政权稳定,于是他只能下令禁止心学传播。

这就是知行不合一的典型例子。

俗话说此山不开他山开,心学在民间还挺受欢迎的,有人为了追求心灵自由,就先让身体自由,直接在大街上裸奔了!

但在君主专制统治下,心学也没冒出什么火花。

好了,王阳明心学就讲到这里。