八、总结篇:中国哲学史的演变就像企业文化的迭代

咱们哲学史讲到这里,差不多就讲完了,最后咱们来总结下。

纵观中国哲学史,可以大概分四段:

这是夏商周时期,流行天命观和以德保民,上听老天,下顺民心。

然后“啪唧”碎了一地,这是春秋战国,各种思想冒头,史称百家争鸣。

大秦迎来短暂的大一统,法家思想成为主角。

从大汉到大清,道家和儒家轮番上阵,还有佛教,这里就不提了。

以上就是中国哲学史的简单大脉络,你读到这里,出门装个文化人没啥问题。

接下来上进阶版,保证你酒桌上跟人吹牛,能吹出层次,吹出文化,吹出高级感。

如果你把中国想象成一家公司,这事儿就好理解了,朝代更替,就像换领导班子。

领导班子就是各朝代的统治者,比如左边这位周天子。

哲学呢,就像企业文化!

一、产品思维:天命观

公司初创阶段,就是夏商周时期,老板们遇到同一个问题:

怎么让老百姓服自己的统治?

这就是产品思维了。很简单,用户信啥,就包装成啥。

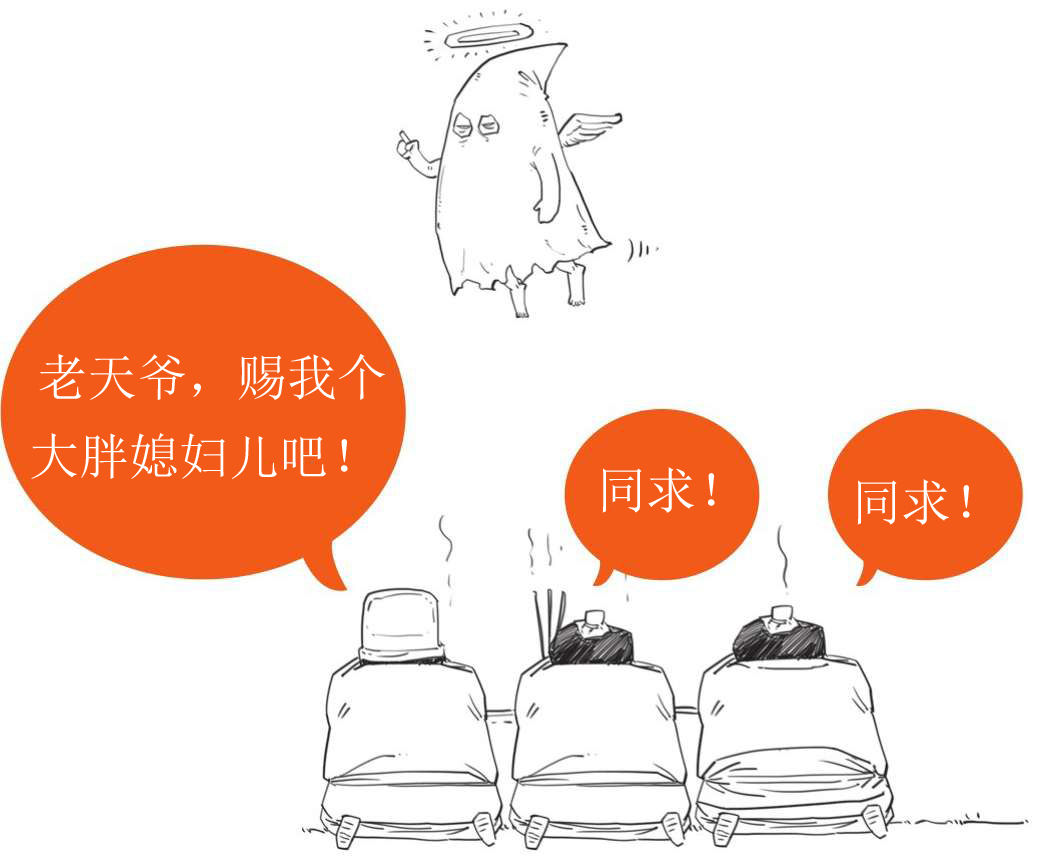

当时的老百姓普遍没文化,特别相信老天爷。

于是夏、商、周的老板们,要想办法跟天产生点关系,比如这样:

天子的命令就是老天的命令,不服不行,这种企业文化就是“天命观”。

那为啥夏、商、周还会更替呢?老天看心情换儿子玩?因为有的天子缺德,比如商纣王暴政。天子要顺应民心,让老百姓舒坦,这叫“以德保民”。这样才配拥有天命,朝代才能长久发展,据说周朝用的就是这套。

二、公司制度:百家争鸣

富不过三代,公司很快进入混乱阶段。

公司这么乱,是企业文化出了问题,思想已经跑偏。比如大区经理诸侯,不听老板周天子的话,大家打来打去,不讲礼法,搞得民不聊生。

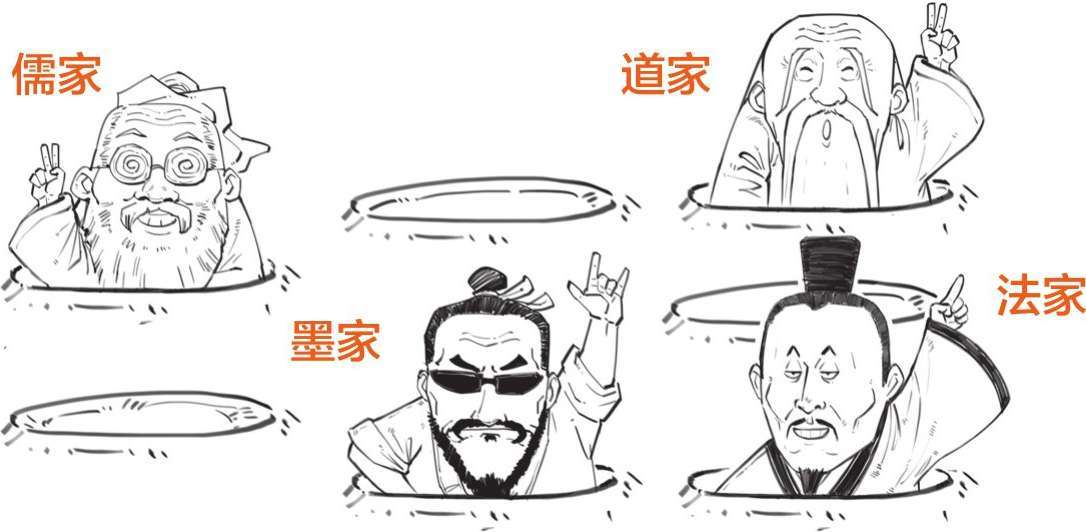

于是冒出来很多运营专家出谋划策,史称“百家争鸣”,其中有四大专家很有名:

他们四家代表了公司里常见的四大派:

和事佬派儒家,核心是仁爱。孔子说,公司要想好,要尊重领导;领导也要顺应民意,不要暴政。

摸鱼派道家,核心是道,管理上提倡无为而治。老子说,领导管理要放松,别过分干预,员工自己会做好。

无私派墨家,核心是兼爱非攻。墨子说,不要老打架,多支持科技创新,要扁平化管理,领导员工都要互相关爱。

鸡血派法家,核心是以法治国。法家说,要用制度管理公司,想打胜仗要有奖励制度,想内部稳定要用法律约束,条条框框要定好。

这四位专家竞争上岗,都在想办法让老板听自己的。最后是法家上了位,代表人李斯当了秦国职业经理人,帮着秦始皇收购兼并六国,把大秦干成了垄断企业。

三、轮番上阵:儒&释&道

大秦集团没坚持多久,就被自家富二代败光了,很快又被草根公务员出身的刘邦取代。刘邦建立了大汉集团,保留了法家的这一套管理制度,比如郡县制、法治啥的。

之后两千多年,以法家为底子,儒、释、道三家踩着法家轮番上阵,占据公司的主流文化。

看明白了吧,大秦以后的朝代,玩的都是春秋战国时期玩剩下的。

接下来,咱们就按顺序,从汉到明清捋一遍。

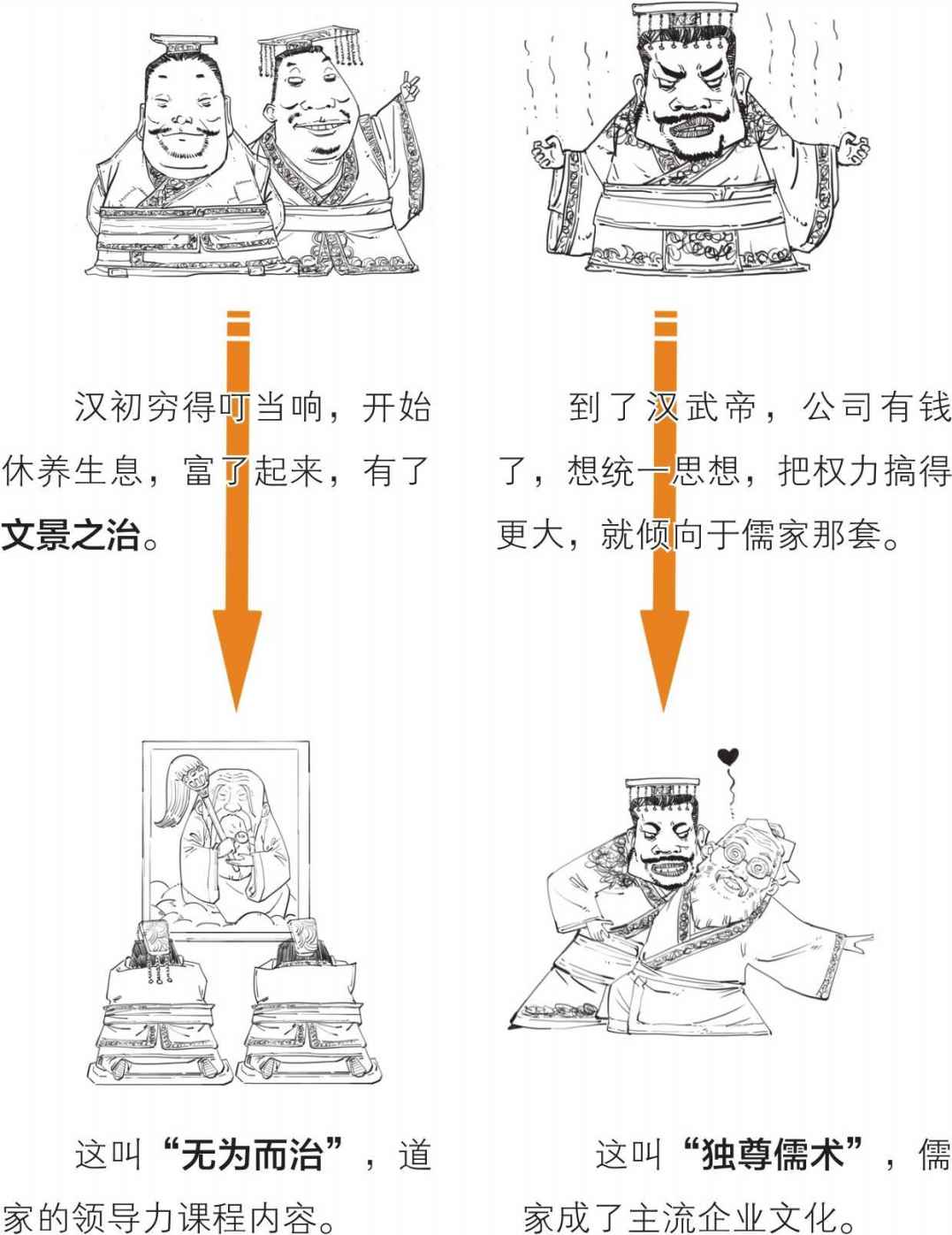

首先是大汉集团,矮穷矬逆袭成高富帅的模范企业,完成了一次从道家到儒家的转变:

然后大汉“啪唧”一声,又碎了,碎成一地分公司,就是你熟悉的三国两晋南北朝。

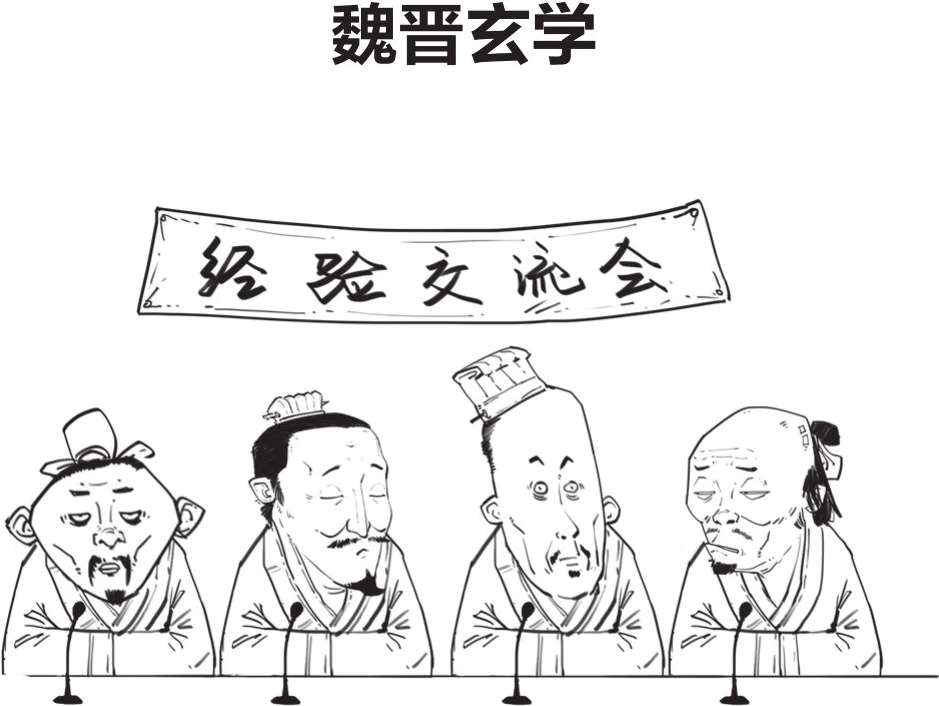

这段时间大家谈政治就变色,于是开始玩清谈。清谈类似公司例会,讨论出的产品就是:

聊的主题是:世界是咋来的?有没有造物主?有人说有,有人说无,然后大家就撕起来了。

玄学包罗万象,主要成分是道家。从魏晋到隋唐,道家都比较牛,同时还有佛教佛学;儒家混得不太好……

一直到了宋朝集团,大家觉得还是儒家的管理方式好,比如尊重领导、孝顺父母等,对社会和谐有好处。

于是儒家又复兴了,升级成了新儒学:理学。

理学的核心就是天理,你可以理解成自然规律,啥都有规律。

其实天理研究的也是世界咋回事。这就要找到规律,要去格物致知。

这就是程朱理学,其中左边这三位大V贡献最大。

讲完理学,基本到头了。从宋到明清,主流企业文化都是理学。

不过在中间明朝,插播了一条:

阳明心学

简单地讲,王阳明觉得人都有良知,都善良,遇到啥事,良心怎么想的,人就怎么做。

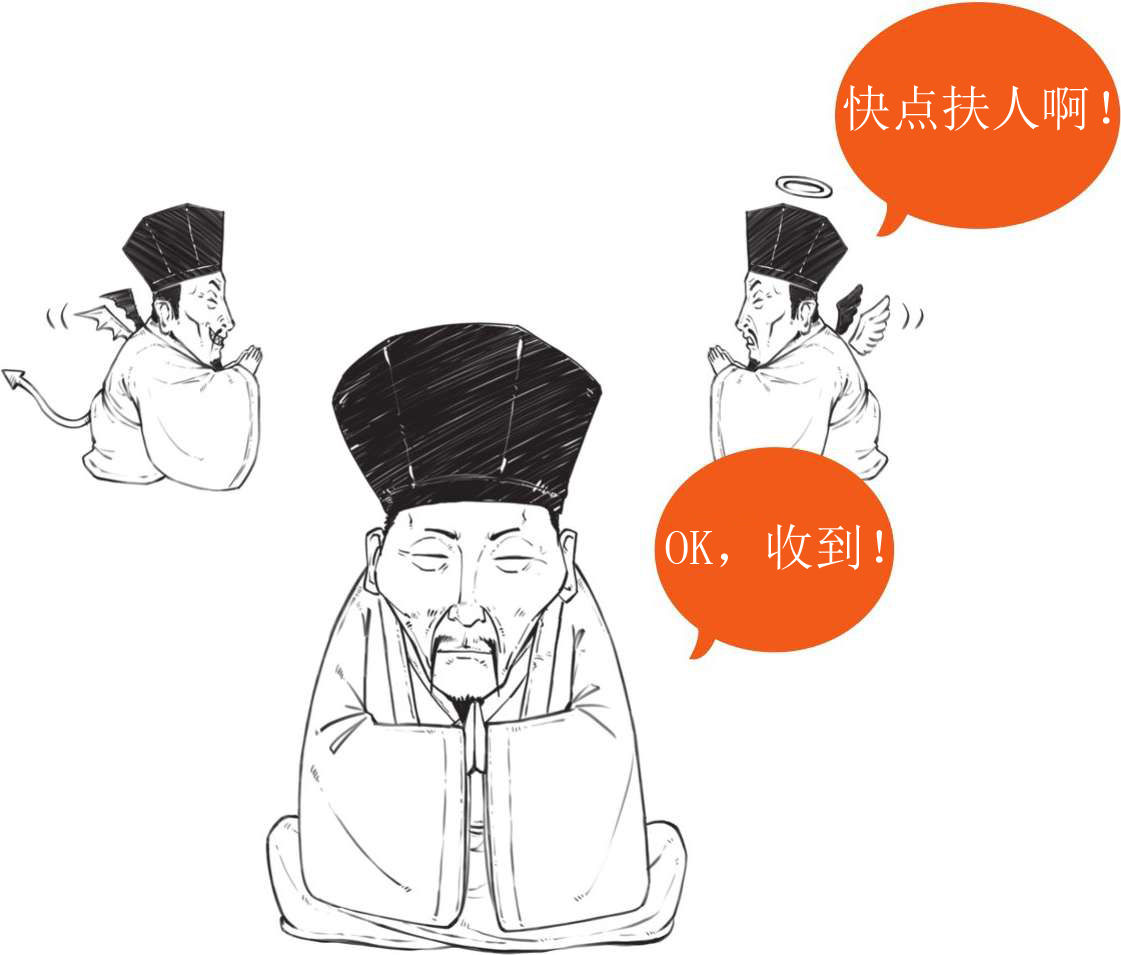

比如看到一个人摔倒了,你扶还是不扶?

根据王阳明的说法,遇到别人有困难,良知的第一反应是帮别人,所以听良知的快行动!扶他!

这大概就是“知行合一”。

据说理学和心学都算儒学的分支。

好了,咱们中国哲学史就简单总结到这里,中华文明这家公司,一路经历了很多分分合合,从百家争鸣的孔子、老子、墨子,到程朱理学、阳明心学,这一大票哲学家,你看他们想得多好!