第三章 南京沦陷

长久以来,南京以中国最伟大的文学、艺术和政治中心而闻名,3~6世纪一直是古代中国的首都,14世纪以来间或成为部分朝代的首都。正是在南京,产生了中国书法和绘画的经典之作,确立了汉语的四声体系。在这里,一些著名的佛教经典得以编撰和抄写,典雅华丽的“六朝”骈体文(一种诗与散文的混合文体)得以滥觞流传。也是在南京,中国于1842年签署了结束鸦片战争的条约,打开了对外贸易的大门。 还是在南京,中国国民党创始人孙中山于1911年宣誓成为中华民国第一任临时大总统,直到今天,南京仍然自豪地保留着中山陵。

还是在南京,中国国民党创始人孙中山于1911年宣誓成为中华民国第一任临时大总统,直到今天,南京仍然自豪地保留着中山陵。

对任何一位中国人提起南京,他都会向你描述这样一幅城市图景:遍布全城的帝王宫殿、奢华的陵墓、各种博物馆和纪念馆。这幅城市图景中也包括明朝精雕细琢的勇士和动物雕像、著名的鼓楼(马可波罗700年前看到的是最初的鼓楼,今天的鼓楼是300年后一个军事将领建造的,他曾在上面敲击巨鼓号令全军),还有南京郊外的美景——庙宇镶嵌在附近山峦之间,茶亭临湖而设,湖面上莲花盛开,一座大桥横跨长江。

几个世纪以来,青山绿水不仅为南京增添了美景,更是南京的天然军事屏障。长江流经西侧,紫金山雄踞东侧,共同护卫着这座城市,借用一个成语描绘南京的地势之险峻,真可谓“虎踞龙盘”。

但可悲的是,南京在历史上曾遭受过三次入侵。

第一次入侵发生在1 000多年前,即6世纪末,野蛮的游牧部落摧毁了南京城内所有的重要建筑,甚至在城墙内垦地种植。南京受到的第二次入侵发生在1853~1864年,太平天国起义军占领了南京。

太平天国的领袖是狂热的洪秀全,他在跻身富贵阶层的科举考试中失利之后,开始认为自己是耶稣的弟弟,并说服其他人相信。接着,他领导太平军试图推翻清王朝的统治,最终在13年的时间里导致2 000万中国人丧生。起义军以南京为首都长达十几年,最后被驱赶出城。他们在撤离时将这座城市焚为废墟,甚至砸毁了光彩夺目的大报恩寺琉璃塔,这座由琉璃瓦构筑的多色宝塔曾被认为是中国同类建筑中最美丽的。

在19世纪剩余的时间里,南京得以在默默无闻中安享和平。当清朝皇帝在中国北方城市北京确立起对中国的统治后,南京不过是个文化遗址。直到国民党推翻清朝统治,并于1928年正式将南京确立为中华民国的首都之后,南京的显赫地位才得以恢复。

到1937年,即南京大屠杀发生那年,南京正处在新旧交替的变革时期,老南京、清朝的南京与国民政府的新南京共处同一时空,交相辉映。旧时代的痕迹在首都南京的街道上仍然随处可见:沿街叫卖的小食贩挑着担子,扁担两头的篮子里,一头装着小饭碗,一头装着茶壶;露天工厂的纺织工弯腰坐在手摇纺织机前辛苦劳作;面食馆里的厨师正揉着面团;锡匠带着锡器叮叮当当地沿街叫卖;鞋匠在顾客门前修补鞋子;孩童们手抓圆形方孔铜钱急切地看着小贩制作糖果;嘎吱作响的独轮车上垛满高高的芦柴,让人既看不到车也看不到推车人。然而,新气象也随处可见:沥青马路正在逐渐取代土路和石子路,电灯和霓虹灯取代了忽明忽暗的煤油灯、蜡烛和汽灯,自来水取代了沿街叫卖的桶装水。坐满了文武官员和外交官的公共汽车和小轿车鸣着喇叭穿行于黄包车、运送蔬菜的四轮马车以及缓步而行的行人和各种动物之间,这些动物有狗、猫、马、猴子,有时甚至还有水牛或骆驼。

但是,有些古老的东西似乎永远不会改变。修建于明代的古老巨石城墙雄伟地环抱着南京城,一位传教士称南京城墙是世界上最伟大的奇迹之一。他宣称,如果能在城墙上开车环行,毫无疑问将能领略到中国最壮观的风景之一。在城南端的城墙顶上,透过锯齿般的灰色城垛,可以看到工人居住区灰蒙蒙的砖瓦,以及富足人家或红或蓝的瓦房屋顶;然后向北望去,就是政府建筑区,各部大楼和各国使馆都是高大现代的西式建筑。

将目光转向东北方向,你会看到白色的中山陵在紫金山深色背景的映衬下熠熠生辉,富豪和权贵们的乡村别墅星星点点地分布在山脚下。再向西北方向望去,也许会瞥见江边的工业生产活动:工厂中冒出的滚滚浓烟,煤炭码头的黑色污迹,停靠在码头附近的汽船和炮艇;京市线和沪宁线的铁轨穿过城市,并在南京北郊的下关车站交会。沿着地平线,还可以看到城墙外黄褐色的江水奔流不息,先是向北,然后蜿蜒流向东方。

1937年夏天,南京所有这些辉煌与暗淡都陷入昏昏睡意之中。南京空气潮湿,天气闷热,早就拥有“中国三大火炉之一”的称号。炎热混杂着从附近田野中飘来的粪便恶臭,驱使城内的有钱人在炎热的盛夏出城前往海滨胜地避暑。对留在城里的人来说,夏季是打盹的好时节,人们慵懒地摇着蒲扇或竹扇,并在门前挂起竹帘以遮挡阳光。到了晚上,街坊邻居们逃离火炉般的屋子,带着躺椅来到街上,彼此闲话家常,打发时间,最后露天入睡。

几乎无人料到,几个月之后战争会打到自家门口,兵燹肆虐,血流成河。

1937年8月15日,金陵大学的心理学讲师张小松刚躺到床上准备小睡一会儿,就突然听到刺耳的警报声,“是在进行防空演习吗?”她想,“我怎么没有在报上看到通知呢?”

8月初,中日军队在上海开战后,南京政府被迫做好准备,以应对敌人在其他地方可能发动的进攻。中国官员不仅在城市上空进行防空演习,而且要求居民对房屋进行伪装,并修建防空洞。整个南京城内,人们将红色屋顶和白色外墙漆成黑色,或在地上挖洞以便藏身。张小松心有余悸地回忆道,整座城市似乎在筹备一场“大规模的葬礼”。

因此,在8月15日这天,当听到第二次警报时,张小松开始有所警觉。但屋里的朋友劝她说这只是又一次演习,于是她就躺回床上,后来她又听到沉闷的隆隆声,似乎是大炮的声音。“哦,打雷了。”她的一个朋友说道,接着继续看她的小说。张小松再次回去躺下,并为自己的大惊小怪感到羞愧,但很快她就确定无疑地听到了机关枪声和飞机在头顶盘旋的声音。南京遭受了有史以来的第一次空袭。

接下来的几个月,南京承受了几十次日军的空袭,居民被迫躲进地下室、战壕和防空洞。日军飞行员不加区别地轰炸中国首都,学校、医院、电厂和政府大楼无一幸免,成千上万的人无论贫富,都争相逃离南京。

目前在旧金山开中医诊所的邢峰鑫回忆起1937年秋随父母逃离南京时的混乱与仓皇,那情景犹如噩梦。那时他才11岁,收拾好自己视若珍宝的弹弓和石子准备上路;他的祖母则给了他当铁路技工的父亲几个玉质和银质的手镯,以备将来急需用钱时典当换钱。载着他们一家去汉口的火车拥挤不堪,无法挤进车厢的难民只好坐在车厢顶上,还有人把自己捆绑在火车底下,身体离铁轨只有几英寸的距离。在整个旅途中,邢峰鑫不断地听说有人被甩下火车或卷入车轮。当日军轰炸火车时,他也差点儿劫数难逃,当时他们全家被迫跳下火车,藏在坟地里,才幸免于难。

我的外祖父母在撤离南京时也险些从此永诀。1937年秋,我的外祖父张铁君作为一名诗人和记者,当时为中国政府工作,给国民党官员讲授哲学。日本人轰炸首都时,他和家人不得不一再躲到用木板和沙袋覆盖的防空壕沟里。到了10月,他认为我外祖母(当时20岁出头,正有孕在身)和我姨妈(只有1岁大的婴儿)很不安全。于是让她们俩回到了我外祖母的乡下老家,一个位于太湖之滨宜兴市附近的小村庄,地处南京与上海之间。

到了11月,在孙中山诞辰纪念日那天,我外祖父离开南京去看望妻子和家人。几天后当他回到南京时,发现整个部门的人都在忙着打包,准备撤离南京。我外祖父得知,他们部门已经准备妥当,打算从长江沿岸城市芜湖乘船离开,于是外祖父赶紧捎信给家人,要他们立即前往芜湖与他会合。

他们险些走散。由于日军的空袭炸毁了我外祖母娘家村庄与芜湖之间的铁轨,唯一的交通方式是利用这一地区纵横交错的河道网络,乘小船前往芜湖。

我的外祖父在码头焦灼地等待了4天,在一船又一船难民中搜寻着家人的身影。到了第4天,还是没有见到家人的身影,这使他陷入了两难的抉择,这是任何人永远都不该面对的残酷问题:要么乘坐下一艘也是最后一艘船离开芜湖,因为妻子和女儿也许没有来与他会合;要么留下来,因为她们或许正在来的路上,而他知道南京很快就会被占领。

绝望中,他对天高喊爱妻的名字:“以白!”然后,他听到了远方的应答。声音来自最后一艘正从远处靠近码头的小船,载着他的妻子、女儿和我外祖母的几位亲属。我母亲经常对我说,他们的重逢是个奇迹。

许多居民没有像我外祖父母那样逃离南京,而是留在这里挨过了整个11月。有些人采取观望的态度,有些人则是因为年纪太大或者一贫如洗,除了留下别无选择。对他们来说,11月噩耗不断——上海的战事进展不利。大批中国士兵从前线撤回来,其中很多还是孩子,有些不到12岁,他们伤痕累累、疲惫不堪、士气低落,神情黯然地列队行进,或是坐在悬挂着红十字横幅的卡车里。令人稍感宽慰的是,新的部队全副武装,穿过各条街道来到江边,登上由拖船牵引的小船开赴战场。显然,战斗还没有结束。在狂风骤雨中,小型的现代中国坦克从南京隆隆地开往上海,紧随其后的是驮着棉军衣、毯子、步枪和机关枪的骡队。

11月底,恐怖的消息终于传到了南京。素有“中国纽约”之称的上海陷落。此时有超过20万日军盘踞在上海与南京之间,同时有70万中国军人正在节节败退。他们带来了所有人都不愿听到的消息。随着上海沦陷,日军正向南京进发。

对国民党领袖蒋介石来说,上海失守是个沉重的打击。随着中国最大城市的沦陷,蒋介石不得不面对一个进退两难的问题:是坚决抗日、保卫南京,还是把整个首都迁到更安全的地方。最后,这位最高统帅决定两者兼顾,但是他并不亲自留下保卫南京,而是把重任交给别人——一位名叫唐生智的下属。

蒋介石与唐生智的关系十分微妙且错综复杂,他们彼此并不真正信任对方,事实上,在他们人生的许多重要关头,两人既是并肩作战的伙伴,又是相互竞争的死对头。比如,在北伐战争期间,当国民党试图统一整个中国时,唐生智曾经站在蒋介石一边讨伐各路封建军阀。但是,唐生智从未对蒋介石表现出特别的忠诚,两人之间的权力斗争曾经导致唐生智两度流亡海外:一次是去香港,另一次去了日本。然而,1931年中日两国在东三省爆发危机后,蒋介石又召唤唐生智回国任职,以增强中国的国防力量。唐生智在中国军队中的地位蹿升,到1937年,他已成为国民党训练总监部的总监。

1937年11月,在事关保卫还是放弃南京的几次高层军事会议上,唐生智几乎是蒋介石的顾问中唯一支持坚守南京的人。他认为,保卫南京的同时可以减缓日军向前推进的速度,并给其他地方的中国军队喘息和休整的机会。

但是,当蒋介石问及谁愿意留下来指挥南京防御战时,唐生智和其他军官都一言不发。最后蒋介石点了唐生智,并将了他一军:“不是我留下,就是你留下。”在其他同僚面前,唐生智显然别无选择,他说:“我们怎能让委员长留下?”他答应留守南京,并誓死抗敌。

将保卫南京的重任委托给唐生智的决定是一个重大新闻。11月27日,为鼓舞士气,唐生智举行了一次记者招待会。在与会记者面前,他发表了振奋人心的演讲——发誓将与南京共存亡。他的演讲慷慨激昂,结束时记者们报以雷鸣般的掌声。

然而,有些记者注意到,唐生智似乎也显得极为焦虑。实际上,他刚刚大病初愈,用一位外国记者的话说,唐生智看上去“如果不是被麻醉,就是有点儿神情恍惚”。 他大汗淋漓,有人递给他一块热毛巾擦拭额头。

他大汗淋漓,有人递给他一块热毛巾擦拭额头。

也许蒋介石早就知道,唐生智根本无力指挥军队与经验丰富的日军作战,任命他为南京卫戍司令长官不过为了掩人耳目,显示中国军队将会坚决抗日的决心罢了。也许蒋介石处事谨慎,所以准备了第二套方案以防不测。我们所确知的情况是,在11月的后半个月,第二套方案已经付诸实施。首先,蒋介石命令大部分政府官员转移到南京以西的长沙、汉口和重庆三座城市,这使得谣言在为数不多的留守官员中迅速传播:他们已遭抛弃,政府将任由日本人对他们进行宰割。 几天之内,装满行李的官方轿车挤满了大街小巷;很快,这些汽车就全都消失了。随着政府官员的撤离,公共汽车和黄包车也都消失了,南京城里不再有任何公共交通工具。事实上,几乎所有的卡车也很快消失了,甚至那些主要用于从乡下往南京运送大米的卡车也都踪迹全无。

几天之内,装满行李的官方轿车挤满了大街小巷;很快,这些汽车就全都消失了。随着政府官员的撤离,公共汽车和黄包车也都消失了,南京城里不再有任何公共交通工具。事实上,几乎所有的卡车也很快消失了,甚至那些主要用于从乡下往南京运送大米的卡车也都踪迹全无。 随后,到了11月中旬,5万中国军人取代离去的政府官员,来到南京城。

随后,到了11月中旬,5万中国军人取代离去的政府官员,来到南京城。 他们来自长江上游的港口,先是在江边卸下一箱箱武器弹药,然后随意挑选并占据早已人去楼空的政府大楼。

他们来自长江上游的港口,先是在江边卸下一箱箱武器弹药,然后随意挑选并占据早已人去楼空的政府大楼。 截至12月,约有9万中国军人驻扎在了南京地区。

截至12月,约有9万中国军人驻扎在了南京地区。

这些部队的到来改变了南京的面貌,他们在街道上挖掘壕沟,埋设电话线,在城市的十字路口架设铁丝网——十字路口开始变得如战场一般。中国军队还在城墙上设防,沿着古老的垛口设置机关枪据点。他们关闭了所有城门,只有3座城门保留狭窄的通道用于军事运输。他们用高达20英尺的沙袋将城门封堵,然后用木料和角铁进行加固。有的城门用混凝土完全封死。

12月初,军队不顾代价和对平民的伤害,决定在城墙四周放火烧出一条1英里宽的作战区。这一行动的代价是无法估算的。 沿着城市外围地区的清理消耗了大量的汽油和弹药,营房、农业研究实验室、一所警察培训学校以及中山陵公园内的宅邸全部化为灰烬。在乡村,士兵们将小草棚、茅草屋顶的农舍、树木、竹林和灌木丛付之一炬,甚至南京的大部分郊区也未能幸免。军队把住在下关和城墙南门周围的居民赶进城里,然后放火烧掉他们的村舍。他们警告那些房屋将被烧掉的居民必须在几小时内搬出去,否则以间谍罪逮捕他们。军方的理由是,此次焚烧属于战略行动,目的是摧毁任何可能被侵略者利用的建筑。但一位外国记者指出,其实被烧焦的断壁残垣同完好无损的建筑一样,都可以被日军用作遮挡炮火的掩体。他推测,这次焚烧实际上是中国人在“发泄自己的愤怒和挫败感”——希望留给日本的只是一片焦土。

沿着城市外围地区的清理消耗了大量的汽油和弹药,营房、农业研究实验室、一所警察培训学校以及中山陵公园内的宅邸全部化为灰烬。在乡村,士兵们将小草棚、茅草屋顶的农舍、树木、竹林和灌木丛付之一炬,甚至南京的大部分郊区也未能幸免。军队把住在下关和城墙南门周围的居民赶进城里,然后放火烧掉他们的村舍。他们警告那些房屋将被烧掉的居民必须在几小时内搬出去,否则以间谍罪逮捕他们。军方的理由是,此次焚烧属于战略行动,目的是摧毁任何可能被侵略者利用的建筑。但一位外国记者指出,其实被烧焦的断壁残垣同完好无损的建筑一样,都可以被日军用作遮挡炮火的掩体。他推测,这次焚烧实际上是中国人在“发泄自己的愤怒和挫败感”——希望留给日本的只是一片焦土。

南京就这样做好了迎接敌人入侵的准备。任何有点儿能力、判断力、财力或机会的人都选择出逃。所有博物馆的藏品都被打包运走,12月2日,数百箱珍宝(几乎是整个中华民族的文化遗产)都被装船运往城外安全的地方保存起来。 6天之后,即12月8日,蒋介石夫妇及其军事顾问都乘飞机离开南京。

6天之后,即12月8日,蒋介石夫妇及其军事顾问都乘飞机离开南京。 毫无疑问,日军对南京的围攻即将开始。

毫无疑问,日军对南京的围攻即将开始。

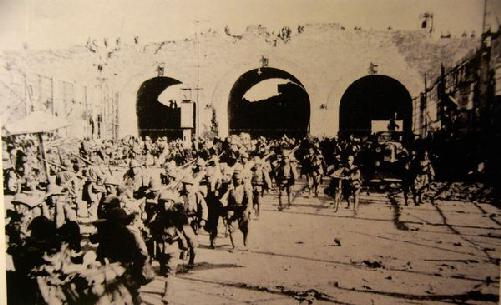

日军坦克进攻南京城

数十年来,南京大屠杀的谜团之一是,为什么在这么多部队都已准备就绪的情况下,南京城却在短短4天之内(即1937年12月12日夜晚)迅速沦陷。毕竟,这些部队拥有足够的弹药,至少能坚持5个月。因此,许多幸存者、记者和历史学家将溃败的原因归结为部队军心涣散,失去斗志。他们还把唐生智看作罪人,在军队最需要他的时候,他却丢下他们,弃城逃跑。

后来,根据新的文献资料,历史呈现出某种不同的面貌。首先,在淞沪会战中,日本空军拥有近3000架战机,相比之下,中国的300架空军战机根本不值一提。 就两国空军的其他指标来看,中国也根本不是日本的对手。在淞沪会战中,意大利人训练的中国飞行员有勇无谋,对城市乱加摧残,他们将炸弹投在西方船只附近,甚至投在公共租界拥挤的街道和房顶上。

就两国空军的其他指标来看,中国也根本不是日本的对手。在淞沪会战中,意大利人训练的中国飞行员有勇无谋,对城市乱加摧残,他们将炸弹投在西方船只附近,甚至投在公共租界拥挤的街道和房顶上。

当然,即使是一支糟糕的空军也比完全没有强。这就是唐生智所面临的窘境。12月8日,蒋介石及其顾问离开南京那天,所有的中国空军也随之撤离。接下来4天的战斗中,唐生智得不到任何关于日军调动的空中侦察情报,致使附近山上造价昂贵的炮台远未发挥应有的作用。

其次,转移到重庆的政府官员带走了大部分先进的通信设备,因此军队各部之间无法进行有效联络。

再次,中国军人来自全国各地,相互之间连面对面的沟通都有语言障碍。一位当时在南京做护工的人回忆说,中国军医说粤语,而士兵们却说普通话,这种情况在医院导致了无穷无尽的混乱。

最后,军队中有很多“士兵”是在一夜间成为军人的,他们并非自愿从军,而是被从乡下抓壮丁或强行征召入伍的。相当多的人在来南京之前从未持过枪。由于弹药短缺,所以极少被浪费在教新兵如何射击上。 那些有作战经验的士兵大部分也都是刚从上海前线撤退回来,他们饥肠辘辘,疲病交加,多数人精疲力竭,甚至无力完成在城中修建掩体和挖掘战壕等必要的防御工作。

那些有作战经验的士兵大部分也都是刚从上海前线撤退回来,他们饥肠辘辘,疲病交加,多数人精疲力竭,甚至无力完成在城中修建掩体和挖掘战壕等必要的防御工作。

最糟的是,中国士兵几乎没有凝聚力和目标感。在一份关于南京战况的报告中,一位中国军官注意到,每当中国军队占领一个阵地后,就会显得无所事事,宁愿虚度时光也不会主动帮助正在附近与日军交战的其他中国部队。显然,指挥官们的情况也不尽如人意。该报告注意到,中国指挥官们彼此之间缺乏信任,正因如此,日军得以从一个阵地推进到另一个阵地,将中国军队各个击破。

12月9日,日军飞机开始在南京附近空投松井石根起草的招降传单。传单写道,“保护无辜百姓和城内文化遗迹”最好的办法是投降。传单上允诺日军将“冷酷无情地对待反抗的人”,但会“仁慈宽厚地对待非战斗人员和对日本没有敌意的中国军人”。传单要求守卫南京的军队在24小时内,即在第二天中午之前必须投降,“否则,将使用一切可能的战争恐怖手段”。

唐生智在公开场合对日本这一最后通牒的条款表示极度愤慨。他把传单掷到地上,并口授了两道命令,传达给所属部队。第一道命令是,严禁部队临阵脱逃。“我们的部队必须誓死奋战,保卫前线的每一寸领土。如果有人胆敢不遵守命令,擅自撤退,必将受到严厉惩处。”第二道命令是,严禁任何军事机构私自用船渡江。任何军事机构拥有的船只都必须移交运输部统一管理。唐生智指派第78军负责指挥和处理运输事宜,并警告说,任何将船只用于私人目的的军事人员,一经发现,必将严惩。

然而,唐生智私下里却在就停火问题进行交涉。尽管他最初曾承诺要战斗到不剩一兵一卒,但他似乎更渴望采取措施极力避免在城中决战。支持他这一立场的是少数仍然留在南京的美国人和欧洲人,我们在后面的章节中将详细谈到这些无私的个人。他们已经决定留在南京,向中国人提供任何力所能及的帮助,并且成立了南京安全区国际委员会。他们的第一步行动是在城中划定一个面积为2.5平方英里的区域,宣布为“南京安全区”或“国际安全区”。按他们的理解,在安全区内,无论中国人还是非中国人,都免受日军侵扰。此后,他们为挽救生命所做的最后一搏是努力安排中日双方达成停火协议。他们的方案是,建议实现为期3天的停火,在此期间,日军可以保留已经占领的阵地并和平进入南京;与此同时,中国军队撤出南京。唐生智同意这个停火协议,并请求该委员会通过美国大使馆将他本人的意见传达给蒋介石。该计划通过美国炮艇帕奈号上的无线电传给了蒋介石,他断然拒绝。

12月10日,日本人等待着南京守军投降。正午时分,两个日本参谋官站在城东的中山门外,查看中国政府是否派出举着休战旗的代表团。久候无人,日军最高指挥官下令猛烈炮轰南京城。

接下来的几天,中日军队围绕着南京城展开激战。日军空袭南京城,并用重型火炮连续轰击城墙。唐生智后来在一份冗长、凌乱而又绝望的电报中,向蒋介石透露了某些地标和城门附近的严峻形势:

12月9~11日,光华门被日军攻破三次,先是教导总队奋力抵抗,后是156师艰难反击,杀死许多日军,守住了光华门。从11日中午开始,雨花台地区恶报频传,安德门、凤台门均已陷入敌手,随即令第88师收缩战线,与第74军、第71军协同作战,并速调第154师增援。

还有更坏的消息等着唐生智,而且这次的坏消息不是敌人的胜利,而是蒋介石本人的命令。12月11日中午,顾祝同将军给唐生智的办公室打电话,告知蒋介石直接下令,要求唐生智的部队大规模撤退。唐生智本人须立即赶往浦口,这是一个从南京渡江的渡口和火车站点,另一位将军在那里等他,并会把他带到安全的地方。

唐生智非常震惊。抛弃自己的部队,对任何将领来说都是难以接受的选择。除此之外,他还面对另一个非常现实的问题——他的部队正在与日军激战。他告诉顾祝同,日军已经突破了中国军队的防线,目前已绝无可能实现有组织的撤退。在此情况下,下令大规模撤退将会导致中国军队的溃败。

“我管不了这么多!”顾祝同说,“无论如何,你今晚之前必须撤走。”

当唐生智再次详述仓促撤军可能带来的严重后果时,顾祝同提醒他,是蒋介石亲自命令他“今晚务必渡江”。顾祝同告诉他,如有必要,可以留一名下属处理相关事宜,但是“你今晚务必渡江”,顾祝同再次强调。

“不可能!”唐生智说,他最快也要明天晚上才能渡江。顾祝同警告他要尽早撤离,因为随着敌人的迫近,情势已经非常紧急。

那天下午,唐生智收到来自蒋介石的电报,确认了撤退命令:“唐总司令,如果你不能维持局势,就应把握撤退的机会,以保存实力,重整军队,以备来日反击。——中正,11日”那天晚些时候,悲痛的唐生智收到了蒋介石的第二封电报,重申紧急撤退的命令。

既无法守住防线,又承受了巨大的压力,唐生智最终屈服了。这个决定导致了中国军事史上一个极为惨重的灾难。

12月12日凌晨3点,唐生智在其官邸召开了一次黎明前的会议。当他的副司令和高级将领们到齐后,唐生智悲痛地告诉他们,前线已经失守,他们已无法守住南京城门,而且蒋介石已经命令军队撤退。唐生智告诉部下,复印该命令和其他相关文件,准备撤退。当天下午1点,撤退命令已经传达给驻守南京的中国军队。

但是,唐生智随后就收到了令人震惊的报告。唐生智原本希望他的部队经由长江撤离南京,但此时他了解到,日本海军在长江上的扫雷工作已经进行到八卦洲的东部,并且正向南京逼近。日本海军到达后将会切断中国军队从南京撤离的最后一条路线。 迫于情势,唐生智再次前往位于宁海路5号的南京安全区国际委员会,请求德国商人爱德华·施佩林帮助达成与日军的停火协议。施佩林同意携投降旗和口信去会见日本人,但他后来向唐生智报告说松井石根拒绝了投降提议。

迫于情势,唐生智再次前往位于宁海路5号的南京安全区国际委员会,请求德国商人爱德华·施佩林帮助达成与日军的停火协议。施佩林同意携投降旗和口信去会见日本人,但他后来向唐生智报告说松井石根拒绝了投降提议。

12月12日下午,就在唐生智召开第二次高级军官会议前几分钟,他透过自己房间的窗户向外望去,整个南京城已显现一片溃败的景象,街道上挤满了汽车、马匹和难民。无论老少、强弱、贫富,只要还有可能,任何有点儿头脑的人都决定逃离南京。 下午5点会议开始,但只开了10分钟就结束了。由于各战区指挥官与中央指挥处的联系都已中断,很多高级军官没有到会。还有些人没有收到会议通知,因为他们对局势进行评估后早已先行逃跑了。

下午5点会议开始,但只开了10分钟就结束了。由于各战区指挥官与中央指挥处的联系都已中断,很多高级军官没有到会。还有些人没有收到会议通知,因为他们对局势进行评估后早已先行逃跑了。

唐生智告诉那些聚在他宅邸中的高级军官,日军已经攻破南京城门,并从三个地方突破城墙攻入南京。他问大家:“你们还有信心守住防线吗?”尽管他等了好几分钟,但房间里一直鸦雀无声。

沉默过后,唐生智冷静地讨论了撤退战略。撤退将在几分钟后,即下午6点开始,并将持续到第二天早晨6点。一部分军队(第36师和宪兵队)将从下关渡江,然后在长江对岸一个指定的村庄集合。他宣布,其余部队必须奋力突破日军的包围,幸存者到安徽省南部会合。留在南京的武器、弹药和通信设备都必须销毁,并毁掉撤退路线上的所有道路和桥梁。

在这次会议上,唐生智稍后又修改了他的命令。他通知部队,即使第87师、88师、74军和教导总队不能突破日军的包围,也要尽量尝试渡江。此时唐生智批准了5个师渡江——是最初所定渡江人数的2倍。那天晚上,唐生智本人也将赶到码头,那将是他这辈子都无法忘记的一段路程。

不出所料,撤退命令使中国军队陷入一片混乱。 有些军官在城里东奔西跑,把撤退的命令通知给他们遇到的每个人。接到命令的士兵开始撤离。有些军官没有告诉任何人,甚至对他们自己的部队隐瞒了撤退的命令。他们自己躲起来保命,手下的士兵却继续与日军作战;当这些士兵看到其他部队撤退时,还以为他们在大规模临阵脱逃,为制止逃跑,他们举起机关枪向数百名战友开火。在仓皇混乱的撤退中,有中国坦克碾过数不清的中国士兵向前行驶,直到有人用手榴弹将其炸毁后才停下来。

有些军官在城里东奔西跑,把撤退的命令通知给他们遇到的每个人。接到命令的士兵开始撤离。有些军官没有告诉任何人,甚至对他们自己的部队隐瞒了撤退的命令。他们自己躲起来保命,手下的士兵却继续与日军作战;当这些士兵看到其他部队撤退时,还以为他们在大规模临阵脱逃,为制止逃跑,他们举起机关枪向数百名战友开火。在仓皇混乱的撤退中,有中国坦克碾过数不清的中国士兵向前行驶,直到有人用手榴弹将其炸毁后才停下来。

即使在这大规模的撤退惨剧中,也不乏滑稽的时刻。为避免被日军俘获,士兵们竭力混入普通百姓中,他们闯入商店抢夺平民服装,并在大庭广众之下脱掉军装。大街上很快就挤满了半裸的士兵,还有半裸的警察,这些警察也扔掉制服,以免被误认为军人。有个人只穿着内衣,戴着一顶礼帽,在街上乱窜,礼帽很有可能是从富有的政府官员家里偷来的。在撤退的最初阶段,军队还维持着表面的秩序,一队队中国士兵一边脱掉军装,换上平民服装,一边保持队形前进。但是当撤退变成溃逃时,抢夺平民服装变得非常急迫。有人亲眼看到士兵扑向行人,从背后撕掉他们的衣服据为己有。

要想避开日军安全地撤离南京只有一条路,即经由城北的码头渡过长江,那里有一支船队正在等待最先到达的士兵。要到达码头,士兵们必须首先赶到主干道中山路,然后穿过西北城门挹江门,才能到达位于南京北郊的下关码头。

然而,挹江门前出现了令人难以置信的拥堵局面。一个问题是,数千名士兵,其中许多人乘坐卡车、轿车和马车,都试图强行挤过只有70英尺宽的城墙门洞。出城人群从最初的涓涓细流变成下午5点的滔滔江水,到后半夜,人流则成为泛滥的洪水,人们争先恐后地涌向狭窄的门洞。另一个问题是,撤退的士兵丢弃了数不清的武器装备和军用物资,以减轻过江时的负担,结果城门附近出现了成堆的手榴弹、汽车、机关枪、外套、鞋子和头盔等,这又加剧了堵塞。另外,之前在城门附近修建的防御工事也占据了一半路面。灾难即将来临。

在前往码头的路上,唐生智透过他乘坐的黑色汽车的窗户,目睹了这个无比混乱的场景。汽车在乱糟糟的人群中艰难穿行,他听到了行人对他的咒骂。“这种时候你居然还坐在车里?”人们大声吼着,并不知道坐在车里的正是唐生智。他装作没听见,闭上了眼睛,汽车像乌龟一样慢慢爬向终点。他本应在下午6点到达码头,但最终到达时已经是晚上8点了。

唐生智到江边后面对的也是极度混乱的局面。军官们就哪些装备应该销毁、哪些应该随军渡江而争论不休。士兵们将坦克装到一排被绑在一起的船上,并试图维持它们在水面上的平衡。但许多船只都倾覆了,坦克也随之沉入江底。

夜色渐深,士兵们开始只顾自己渡江,将坦克和其他设备丢在一边。随着渡船不断减少,现场的暴力气氛愈加浓厚。最后,上万名士兵争夺两三只渡船,他们有的奋力挤上甲板,有的对天鸣枪试图吓走其他人。惊恐的船员挥动斧头,砍向紧抓着渡船两侧的士兵的手指,试图摆脱冲向船只的汹涌人潮。

那天晚上,不计其数的人在试图渡江时死于非命,许多人甚至都没有挤出城门。那天夜里中山路失火,火势迅速蔓延到被丢弃的一堆堆弹药,熊熊大火吞噬了数不清的房屋和汽车。困在路上的马匹受到惊吓,暴跳狂嘶,更加剧了人群的混乱。惊恐万分的士兵拼命往前挤,数百人被推进烈火中,还有更多的人被挤入城墙狭长的隧道里,惨遭踩踏。由于城门拥堵,加之地狱般的烈火在附近肆虐,那些从混乱中挣脱出来的士兵拼命跑到城下,试图翻越城墙。数以百计的士兵将衣服撕成布条,与皮带和绑腿系在一起做成绳梯。他们一个个爬上城墙,并将步枪和机关枪从城垛的凹处扔下来。许多人从墙上坠落身亡。

当最后一条渡船消失后,士兵们带着仓促拼凑的浮水装置跳入江中,他们有的抱着枕木或圆木,有的坐在木板、水桶、浴盆或从附近人家偷来的门板上。当再也没有木头可用时,许多人试图游过长江,但几乎全都溺水而亡。

唐生智和两位副司令登上一艘靠煤炭驱动的小汽艇,直到晚上9点,他们一直都在等待两位始终没有到达的参谋人员。在小汽艇上,唐生智一定听到了人们相互争斗的嘈杂声和尖叫声,混杂着日军震耳欲聋的炮火声。这就是他所看到的景象——烈火中的南京。大火照亮了漆黑的夜空。

可以想见,满腹屈辱的唐生智渡江时必定思绪万千。他最后一眼看到的南京是一座处在水深火热中的城市,市民正疯狂自救,而他手下的士兵正绝望地抱着浮木,在漆黑冰冷的江面上漂流。他后来告诉友人,尽管自己20多年来身经百战,但从未经历过如此黑暗的一天。

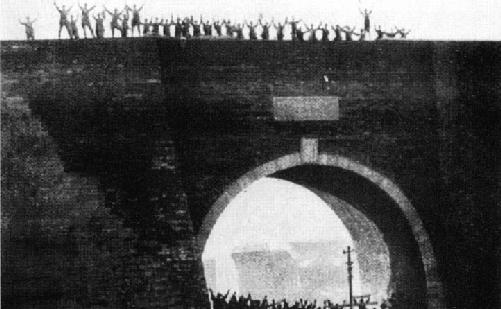

日军进入南京城

1937年12月13日,南京沦陷。图为狂喜的日本人在城墙上欢呼雀跃庆祝的情景。(出自《中日战争图片史》)

[1] 关于南京的文学与艺术遗产、古代历史、及结束鸦片战争的条约,可见《不列颠百科全书》,24 卷, 1993年版。

[2] 《美国百科全书》,第 29 卷,1992 年版。

[3] 鼓楼的历史,见朱利叶斯· 依格纳:《南京的兴衰》,载《国家地理》 1938 年 2 月号。

[4] 《亚洲历史百科全书》,第 3 卷,1988 年版。

[5] 关于南京被入侵可见:朱利叶斯·依格纳的《南京的兴衰》,载《国家地理》1938 年 2 月号,第 l89 页 。乔纳森·斯宾塞的《寻求现代化的中国》,第 805 页,第 171-174 页,纽约,1990。

[6] 朱利叶斯· 依格纳:《南京的兴衰》;安娜 ·莫菲特· 亚维斯:《中国来信, 1920-1949 》,耶鲁神学院图书馆;1995 年 7 月 29 日对一个当年的车夫,南京大屠杀的幸存者潘开明的采访。

[7] 引自约翰· 马吉:《南京的昨天与今天》, 1937 年 5 月 28 日在南京广播电台的演讲,戴维,马吉档案。

[8] 作者对幸存者的采访。

[9] 张小松 1937 年 10 月 25 日给朋友的信,耶鲁神学院图书馆。信中的事实与作者 1997 年对张小松的电话采访相符,她目前居住在马萨诸塞州的沃尔萨姆。

[10] 1997 年 1 月 28 日作者在旧金山时弗兰克·辛的采访。

[11] 1996 年 5 月 25 日在纽约对我的外祖母张以白、我的母亲张盈盈、我的姨妈张玲玲的采访。

[12] 认为南京的战事是 11 月上海战事的继续,可见指挥官休斯 1937 年 11 月 8 日致美国亚洲舰队总司令的信(信头标有: “长江舰队。美国“帕奈号 ” )海军情报处,海军作战部,截止于 1937 年 11 月的一周情报汇总。美国国家档案馆。

[13] 美国国家档案馆,第 59 组。国务院普通记录,793.94/1J378A,尹集钧和史咏:《南京的暴行》,第 9页。

[14] 孙宅魏:《南京围困, 1937 年 》(《 1937 年:南京悲歌》)。第 31-32 页,1995。

[15] 孙宅魏:《南京围困, 1937 年 》(《 1937 年:南京悲歌》)。第 27-31 页,1995。

[16] 英国公共档案馆藏英国作战部文件,1938 年 1 月 2 月;孙宅巍:《南京围困,1937 年》,第 33 页。

[17] 《太阳旗下的士兵》,第 219 页。

[18] 孙宅巍:《南京围困, 1937 年》,第 33 页。

[19] E · H · 马阔特司令 1937 年 11 月 22 日美国亚洲舰队总司令的信(信头标有“长江舰队,吕宋号[旗舰 ]》,海军情报处,海军作战部,截止于 1937 年 11 月 21 日的一周情报汇总。美国国家档案馆。

[20] 明妮·沃特林 l937-1940 年的日记,1937 年 11 月 16 日和 19 日,12 月 4 日,第 71-72 页,第 94-95页,耶鲁神学院图书馆。

[21] 同上,1937 年 11 月 17 日,第 72 页。

[22] 指挥官休斯 1937 年 11 月 29 日致美国亚洲舰队总司令的信(信头标有, “ 长江舰队,美国船 “帕奈号 ” )。海军情报处,海军作战署,截止于 1937 年 11 月 29 日一周情报汇总。美国国家档案馆。

[23] 孙宅巍:《南京大屠杀与南京人口》,载《南京社会科学》第 37 期,1990 年第 3 期,第 79 页。

[24] 蒂尔里· 德丁:《日军的暴行标志着南京在中国司令溃逃后陷落》,《纽约时报》, 1937 年 12 月 22 日 ,《只有 8 个人得到撤离城围困的南京城的消息》,载《芝加哥每日新闻》,1937 年 12 月 7 日:《太阳旗下的士兵》,第 219 页。

[25] A·T·斯蒂尔,《南京为最后的抵抗作准备。防御只是为了恐吓:郊区大火;中国在战败时可能毁灭城市》,载《芝加哥每日新闻》, 1937 年 12 月 9 日,第 2 页;蒂尔曼·德丁:《日军的暴行标志着南京在中国司令溃逃后陷落》,第 38 页,明妮·沃特林 1937-1940 年的日记,1937 年 12 月 7 日,第 99 页。

[26] 蒂尔里·德丁:《日军的暴行标志着南京在中国司令溃逃后陷落》第 38 页。

[27] 明妮·沃特林 1937-1940 年的日记,1937 年 12 月 2 日,第 93 页。

[28] 关于蒋离开的情况,可见瑞吉诺德· 斯威特兰:《蒋逃离 “红色” 助手的压力》,载《芝加哥每日新闻》 ,1937 年 12 月 8 日。蒂尔曼·德丁:《日军的暴行标志着南京在中国司令溃逃后陷落》,第38 页。

[29] 中国与日本空军的统计数字,可见孙宅巍:《南京围困,1937 年》,第 18 页,也可见宋利安· 勃鲁姆:《战争武器,转变的催化剂:中国空中军事力量的发展,1908-1941 年》,圣地亚哥空军博物馆,第28-246号文件;雷诺·弗朗西隆:《太平洋战争中的日本空军》,伦敦,1970 。(日本空军图史》,戴维 · 蒙迪编,伦敦,1974 年;罗伯特·米凯西与肖尔埃克索· 阿部:《日本空军, 1910-1941 》,安那波利斯, 1990。

[30] 伯格米尼:《日本天皇的阴谋》,第 11 页。

[31] A·T· 斯蒂尔:《中国空军被敌军的超级飞机瓦解,南京只能听天由命》,《芝加哥每日新闻》, 1937 年12 月 8 日。

[32] 南京大屠杀历史编辑委员会编:《有关 1937 年 12 月日军南京大屠杀罪行的文件集》,第 2 卷,江苏古籍出版社,1987 年 12 月版,第 46 页。

[33] 作者 1997 年 2 月 17 日在加利福尼亚州森尼韦尔对前南京中国军队护士魏虎的采访。

[34] 同上。

[35] 《有关 1937 年 12 月日军南京大屠杀罪行的文件集》,第 2 卷。江苏古藉出版社,1987 年 12 月版,第46 页。

[36] 《有关 1937 年 12 月日军南京大屠杀罪行的文件集》,第 2 卷。江苏古藉出版社,1987 年 12 月版,第46 页。

[37] 《保护无辜平民》:转引自尹集钧和史咏:《南京的暴行》,第 32 页。许志庚,《我们不要忘记:南京大屠杀,1937 年》,北京:中国文学出版社,1995 年版,第 43 页。

[38] 《保护无辜平民》:转引自尹集钧和史咏:《南京的暴行》,第 32 页。许志庚,《我们不要忘记:南京大屠杀,1937 年》,北京:中国文学出版社,1995 年版,第 43 页。

[39] 孙宅巍。《南京围困, 1937 年》,第 98-99 页;许志庚:《我们不要忘记:南京大屠杀,1937 年》,第44 页。

[40] 美国国家档案馆,国务院普通记录;国家历史档案德国外交报告,第 203 号文件, “德国驻华大使馆 ”,“国家历史档案馆 ” ,台北。蒋拒绝提议对唐生智和南京安全区国际委员会都是一个打击。1938 年 1 月 24日普拉姆· 米勒在一封信中写道; “唐将军很肯定地告诉我们他有把握蒋将军会接受停火提议,因此我在第二天收到汉口来的电报时非常惊讶,结果是他不接受 ” ;引自普拉姆·米勒女儿,安琪·米勒的家庭档案。

[41] 《我们不要忘记:南京大屠杀,1937 年》,第 44 页,戴维· 伯格米尼:《日本天皇的阴谋》,第 29 页 。

[42] 唐生智致蒋介石的电报,引自:《有关 1937 年 12 月日军南京大屠杀罪行的文件集》,1987 年版,第35页。

[43] 孙宅巍:《南京围困, 1937 年》,第 122-123 页。

[44] 同上书,第 123 页。

[45] 同上书,第 123 页。

[46] 同上书,第 124 页。

[47] 尹集钧和史咏:《南京的暴行》,第 38 页。

[48] 司令部军官 C·F·杰夫 1938 年 2 月 14 日致美国亚洲舰队总司令的信(信头标有:“长江舰队,美国“瓦胡岛号 ” )。截止于 1937 年 11 月 29 日一周情报汇总。该报告包括一段一封传教士信件的节录(引自乔治 · 菲奇日记,没有姓名),这个报告没有交新闻界,因为怕日军报复,美国国家档案馆,还可见乔治 · 菲奇;《我在中国的八十年》,第 182 页,台北,1974 。《南京围困, 1937 年》,第 124-126 页。

[49] 司令部军官 C·F·杰夫 1938 年 2 月 14 日致美国亚洲舰队总司令的信(信头标有:“长江舰队,美国“瓦胡岛号 ” )。截止于 1937 年 11 月 29 日一周情报汇总。该报告包括一段一封传教士信件的节录(引自乔治 · 菲奇日记,没有姓名),这个报告没有交新闻界,因为怕日军报复,美国国家档案馆,还可见乔治 · 菲奇;《我在中国的八十年》,第 182 页,台北,1974 。《南京围困, 1937 年》,第 124-126 页。

[50] 同上。

[51] 乔治· 菲奇,《我在中国的八十年》;迪克 ·威尔逊:《当猛虎搏斗之时:中日战争纪实 1937-1945 》, 第70 页。

[52] 蒂尔曼 · 德丁的《日军的暴行标志着南京在中国司令溃逃后陷落》,A · T · 斯蒂尔:《记者们把屠杀恐 惧的南京中国人看作是在美国追捕野免子》,《芝加哥每日新闻》, 1938 年 2 月 4 日;蒂尔曼· 德丁:《据报道美国海军可能显示武力,除非日本保证我们的权利,屠杀标志南京已被占领》,《纽约时报》,1937 年 12月 18 日;作者对幸存者的采访。

[53] 要了解城门前的拥挤、开火、和死亡以及过江的绝望企图,可见A·T·斯蒂尔:《被占领的南京城中的中国人的恐俱,恐怖和暴行被揭露》,《芝加哥每日新闻》, 1938 年 2 月 3 日,第 2 页;阿瑟· 麦肯:《目击者证实南京恐怖是因为中国军队的溃败》,载《芝加哥每日新闻》,1937 年 12 月 17 日,第 4 页;《日 军的暴行标志着南京在中国司令溃逃后陷落》,第38 页;乔治· 菲奇:《我在中国的八十年》,第 102 页;迪克·威尔逊:《当猛虎搏斗之时:中日战争纪实 1937-1945 》;高兴祖、吴世明、胡云工与查瑞珍:《日本帝国主义与南京大屠杀);作者对幸存者的采访。

[54] 要了解唐前往码头的情况,可见《南京围困,1937 年》,第 133-135 页。

[55] 作者在加利福尼亚州获特利公园对幸存者牛先明的采访,及对其他在南京的幸存者的采访。

[56] 大火如何在水西门附近着起来是一个有争论的间题。A · T · 斯蒂尔写道,中国士兵用火把点着了交通部―一座漂亮的值 100 万美元的办公楼和礼堂―为了销毁存放在里面的弹药(《被占领的南京城里的权力、恐怖与暴行被揭露》),载《芝加哥每日新闻》,1938 年 2 月 3 日;另一种猜测是附近的零星炮弹点燃弹药 ;还有一种看法是两辆军车在水西门的城门洞中相撞着火迪克·威尔逊:《当猛虎搏斗之时:中日战争纪实1937-1945 》,第 66-85 页。

[57] 《南京围困,1937年》,第 133-135 页。