自20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃、美元与黄金脱钩以来,汇率制度选择开始成为各国——尤其是发展中国家——在政策制定过程中重点考虑的方面。由于牙买加体系的制度约束明显弱化,对于高度依赖国外市场的发展中国家来说,大国间的浮动汇率成为导致其经济不稳定的重要根源。同时,在资本流动日益自由的全球化时代,正如“三难困境”所揭示的那样,国家必须在货币政策独立性和汇率稳定之间做出抉择,也就是说除美国以外的大多数国家都面临汇率制度选择困境。拉美债务危机、东亚金融危机、美国次贷危机和欧债危机的爆发,都显示出研究汇率制度的必要性和重要性,汇率制度是国际经济学和国际政治经济学不能忽视的重要任务。

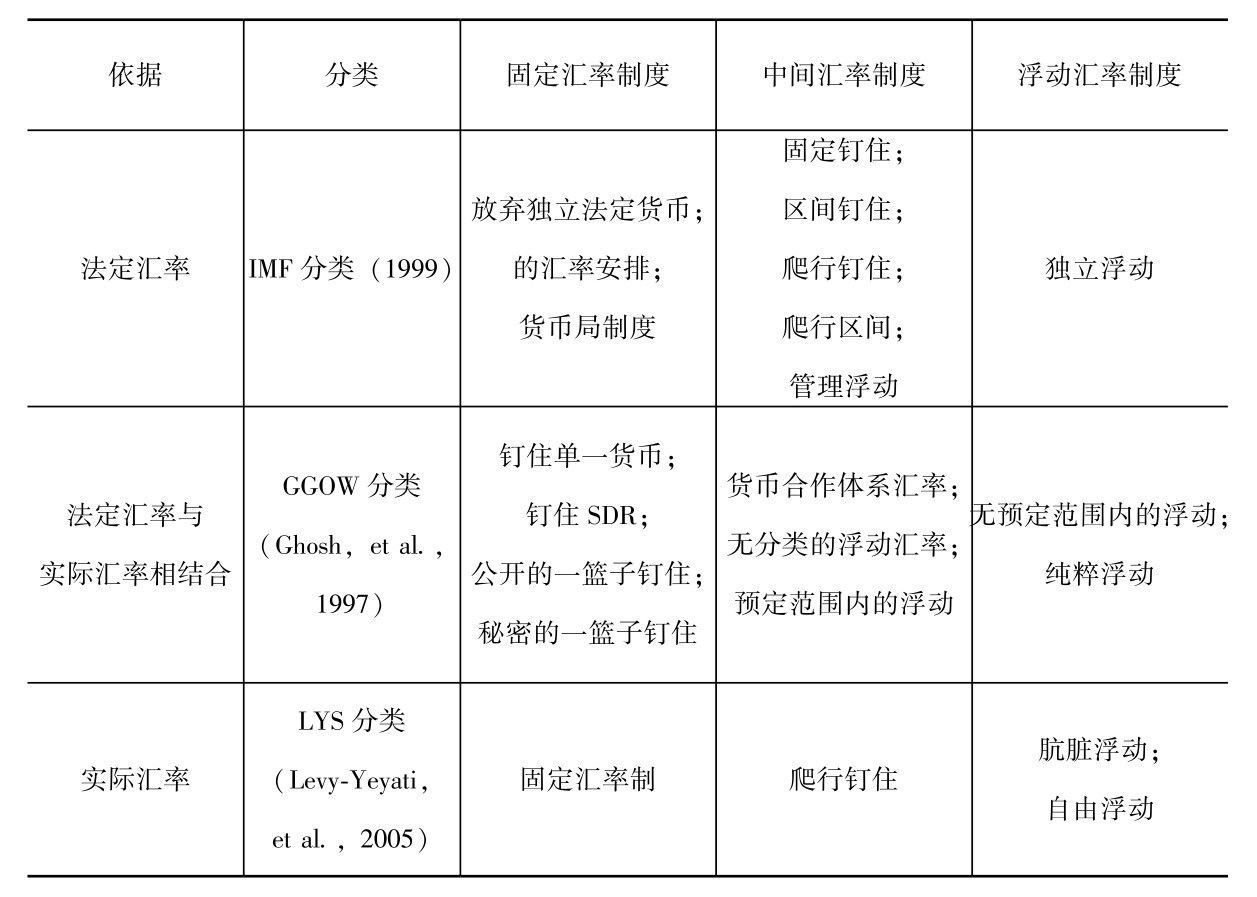

汇率制度本身并无好坏之分,但不同的汇率制度所代表的不同政策规则会对国家宏观经济发展产生不同影响,因此,选择恰当的汇率制度是国家所面临的至关重要的问题。汇率制度分类是研究汇率制度选择的基础。在对汇率制度进行分类时,部分学者是基于各国所公开宣称的法定(de jure)分类, [1] 还有一些研究是基于国家实际实行的汇率制度的事实(de facto)分类。 [2] 依据汇率变动幅度的大小,学者们基本认同将汇率制度分为固定汇率制、浮动汇率制和中间汇率制三大类,其中,固定汇率是指以本位货币本身或法定含金量为基准确定的一种较为稳定的汇率制度,浮动汇率则是指汇率随外汇市场供求关系变化而自由浮动的汇率制度,中间汇率制则介于二者之间。

IMF依据各国官方填报的信息将汇率制度分为三大类和八小类,成为基于法定汇率制度的权威分类标准。弗兰克尔(Jeffery A.Frankel)的分类与IMF类似,但他将实行“美元化”的国家单独列为一类以体现这类国家货币政策的独特性。 [3] 由于许多国家事实上实行的汇率制度与公开宣称的差异较大,法定汇率制难以成为真正度量各国汇率制度的标准,IMF于2007年开始提供基于事实汇率制度的分类标准。在此以前,高希(Atish Ghosh)、古尔德(Anne-Marie Gulde)、奥斯特里(Jonthan Ostry)和沃尔夫(Holger C.Wolf)已经将事实与法定汇率制度结合起来,对136个国家1960—1990年的汇率制度进行分类,形成了GGOW分类。 [4] 列维叶亚提(Eduardo Levy-Yeyati)等学者则完全基于事实汇率制度进行分类,他们采用K-means聚类方法对1974—2000年183个国家的年汇率波动率、汇率变化的波动率和外汇净储备的变动率三个变量进行分类研究,形成了LYS分类。 [5] 关于主要的汇率制度分类,见表5—1。

表5—1 汇率制度的分类 [6]

资料来源:笔者整理。

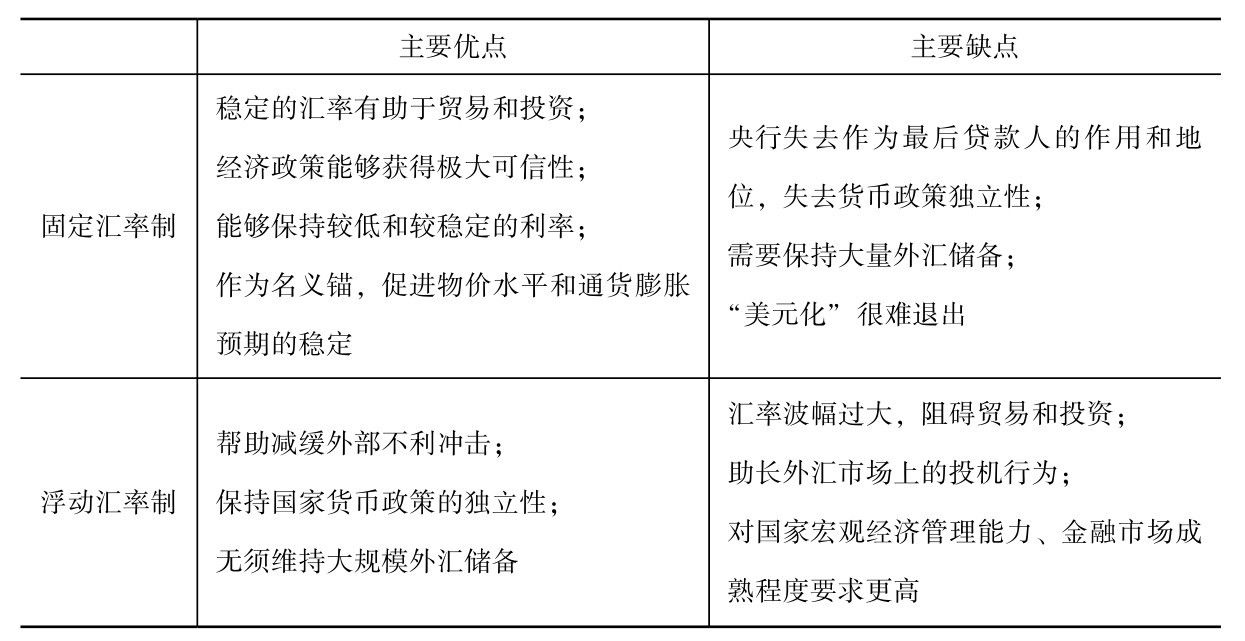

每种汇率制度都有其优点和缺陷,弗里登(Jeffery Frieden)等学者曾用可信性(credibility)、灵活性(flexibility)和稳定性(stability)来概括固定汇率制和浮动汇率制各自的优缺点,提出固定汇率制可视作国家治理通货膨胀的承诺工具(可信性),并为国内经济部门提供稳定性,而浮动汇率制则有助于国家运用灵活的货币政策应对外部冲击。 [7] 类似地,潘红宇用可信度、平稳性、灵活性、货币政策独立性、应对金融危机这五个指标来评价不同汇率制度的优缺点。 [8] 汇率制度的优缺点见表5—2。

表5—2 汇率制度的优缺点

资料来源:Yagci Fahrettin,“Choice of Exchange Rate Regimes for Developing Countries”,Africa Region Working Paper Series,The World Bank,No.6,2001,pp.4-6; Advantages and Disadvantages of Exchange Rate Systems,http://www.sanandres.esc.edu.ar/secondary/economics%20packs/international_economics/page_60。

正是由于不同汇率制度各自所具有的优势和局限,导致国家面临选择困境,与汇率制度相关的选择理论应运而生,除国际经济学外,国际政治经济学(IPE)的学者们也参与到这场讨论中来,形成了汇率制度选择理论的国际经济学视角和国际政治经济学视角。

由于汇率对一国经济发展具有重要作用,汇率制度选择长期以来成为国际经济学和金融学关注和研究的焦点议题,学者们围绕固定汇率和浮动汇率展开了一系列争论,还有部分学者将中间汇率制也纳入讨论范围,引发了学界关于“中间和两极”之争。

首先是固定汇率与浮动汇率之争。考虑到固定汇率制和浮动汇率制各自具有的优势和局限——主要表现为对国家货币政策独立性的影响,和对国际贸易及投资的影响——国家通常会结合本国经济和政治状况理性地选择合理的汇率制度。分析汇率制度如何影响货币政策独立性的经典理论是蒙代尔—弗莱明模型(Mundell-Fleming Model),该模型提出:在资本流动完全自由化的条件下,若开放经济体采取固定汇率制度,则其货币政策将失去调节各项经济指标的效力;若采取的是浮动汇率安排,则货币政策将发挥调节经济的作用。 [9] 亚洲金融危机爆发后,克鲁格曼(Paul Krugman)在蒙代尔—弗莱明模型的基础上提出了“三元悖论”(Mundellian Trilem-ma),指出资本自由流动、汇率固定和货币政策独立性三者不能同时实现,国家必须放弃其一。 [10]

哥伦比亚大学的金融学教授魏尚进认为三元悖论在实践中存在缺陷,主要是体系外围国家对于中心国家货币政策的冲击很难完全隔绝,即便是采取了灵活的汇率制度,也难以真正获得货币政策自主权。他的研究发现灵活的汇率制度在无资本管制条件下,只能提供部分或者不对称的外部政策隔绝效果。当中心国家收紧其货币政策时,外围国家通常不应对中心国家的政策举措;但是当中心国家放松其货币政策时,外围国家通常不得不效仿,即使他们国内经济已经面临通胀压力。而资本管制则能够帮助各国从外国货币政策冲击中获得自主权。 [11]

汇率制度除了影响国家政策工具的使用外,还会对一国的国际贸易与投资产生影响。概括来说,浮动汇率制度下的汇率波动性较大,对于风险规避型的经济行为体而言,这种较大波幅会增加进出口双方未来收益的风险,同时干扰国际性生产资本的流动。 [12] 即使在金融衍生工具得到较大发展的今天,浮动汇率制所代表的不确定性及其背后隐含的风险仍是进出口企业和国际投资商所担忧的。比较而言,固定汇率制除了本身具有较大稳定性外,还可以作为一种承诺机制增加国家低通胀货币政策的可信性和有效性。 [13] 因此,经济学家的观点认为,汇率制度选择就是国家基于货币政策独立性和风险敞口所作出的取舍。

在汇率制度的选择理论中最具代表性、同时也得到了广泛使用的理论是蒙代尔于1961年提出的最优货币区理论(Optimum Currency Area Theory,OCA),该理论认为最符合经济金融上某些条件的国家或地区之间应当建立紧密联系的货币制度,如固定汇率制,甚至使用统一货币。 [14] 该理论的实质是认为一些长期相对稳定的经济因素将决定国家的汇率制度选择。学者们在蒙代尔的理论基础上修正性地提出了许多检验国家汇率制度选择的经济指标,包括经济发展水平、开放程度、经济规模、资本账户开放性、进出口贸易的商品结构和地域分布、国际金融一体化程度、通货膨胀率相似度等。 [15]

20世纪80年代以前,国际金融和衍生品市场还未发展成熟,无法为国家提供有效的规避汇率风险的工具,因此国家主要在保持汇率稳定的固定汇率制和保持货币政策独立性的浮动汇率制之间进行取舍。随着外汇市场上投机基金的能力逐渐壮大和金融衍生工具的发展,汇率风险已经可以通过对冲来部分规避,因此,介于固定汇率制和浮动汇率制之间的中间汇率制度开始流行。

其次是中间汇率与两极汇率之争。所谓中间汇率,是指在不可能三角的图中,不选择任何一条边线,而是将汇率制度定位在三角形中间的某一个点上。换言之,固定汇率、资本自由流动和货币政策自主的政策目标每一个都做一定程度的牺牲,但都有一定程度的实现。

20世纪80年代以来,中间汇率制度因兼具固定汇率制和浮动汇率制的优势而受到许多发展中国家和转型国家的欢迎。实行中间汇率制的国家能够在保留货币政策独立性的同时,较大限度地维持本国的汇率稳定,而且不需要国家具有强大的调控能力和维持大规模外汇储备,对于发展中国家而言无疑是理想的汇率安排。艾肯格林(Bay Eichengreen)是第一个明确提出理论反对中间汇率制的学者,他的观点同样得到奥布斯特菲尔德(Maurice Obstfeld)和罗戈夫(Kenneth Rogoff)的支持。通过对1992—1993年欧洲汇率机制危机进行分析,他们认为在投机攻击的情况下,中间汇率制度不能有效地防止货币危机。 [16] 因此,中间汇率制的发展趋势是逐渐消亡,取而代之的将是角点制度(固定和浮动汇率)。 [17] 这种观点被称为角点解假说(theory of corners solution)。

学者们围绕角点解假说展开了“中间与两极”之争,其中反对角点解假说的观点大致可分为两类。第一类观点从角点制度和中间制度本身的优缺点展开分析,认为角点制度并不必然能够规避风险,而且避免危机并不是一国选择某种汇率制度的唯一原因。 [18] 以弗兰克尔为代表的学者提出的第二类观点认为,没有一种汇率制度“放之四海而皆准”,制度的选择取决于各国具体的特征及所处的时间段, [19] 因此中间制度同样具有存在的价值,而且可能是更适合转型国家的汇率制度选择。 [20]

汇率制度是国家对外经济政策中的一种,因此经济学家对汇率制度选择理论的研究通常聚焦于国内和国际经济因素,但汇率制度同时关系到一国的主权货币定价和国家间货币关系安排,因此也是一个高度政治化的问题,有必要对政治因素在汇率制度选择中的作用进行探究。这类研究由国际政治经济学者进行,并取得了丰富的、开创性的研究成果。

从国际政治经济学的角度来看,汇率制度选择不仅仅要考虑其经济效率,还应当分析其政治后果和评估政治可行性。经过30余年的发展,国际政治经济学在汇率制度选择问题上取得了许多创造性的进展,形成了四种主要的解释路径。

第一种汇率制度选择的解释路径是霸权国家的偏好。霸权稳定论最初是金德尔伯格在分析1929—1939年世界经济危机时提出的,他认为导致危机爆发的原因在于英国没有能力、而美国没有意愿承担维护经济体系良性运转的责任,并由此提出霸权和领导者是世界经济保持稳定的基础。 [21] 霸权稳定论强调霸权对国际经济关系的决定性作用,体现在汇率制度选择上便是,霸权国的汇率制度偏好决定了国际货币体系中的汇率制度安排,参与国际货币体系的其他国家是霸权国汇率制度安排的接受国。 [22] 英国霸权下的金本位制、两次世界大战之间的空位期和相伴随的较为混乱的汇率制度安排、美国霸权下的布雷顿森林体系所规定的“双挂钩”制度以及布雷顿森林体系解体后浮动汇率制的流行,是霸权稳定论者支撑自己观点的重要例证。

从国际货币关系史上的汇率制度变化和霸权国崛起的时间一致性来看,霸权稳定论对国际货币体系的创建具有一定的解释力,但这种总体结构的分析模式无法解释同一霸权治下的汇率制度演变。如果20世纪70年代美国霸权确实出现了衰落,为什么后布雷顿森林体系时代的国际货币体系安排仍与美国的偏好保持一致?如果美国霸权并没有衰落,那么国际体系变动的动力何在? [23] 除此之外,霸权稳定论也没有说明霸权国自身的汇率制度偏好是如何形成的,因而使人无法全面理解国际货币体系变迁的内在机制和外在动力。

传统的霸权稳定论学者从不对称权力的角度来分析霸权国的偏好如何成为体系内的制度安排。这些学者认为,霸权国通常可以借助自身强大的经济、政治和军事实力,以“胡萝卜加大棒”的方式诱导和迫使其他国家接受霸权国的安排。 [24] 随着建构主义在国际关系学界的兴起,观念和知识的作用也开始得到国际政治经济学者们的关注,特别是在汇率制度这样具有高度专业性和技术性的问题领域,经济观念和新兴知识的传播为政治决策者形成偏好和开展游说提供了基础,有助于霸权国偏好向整个体系扩展。 [25] 如布雷顿森林体系确立的固定汇率制就体现了自20世纪30年代以来被普遍接受和广为流行的凯恩斯主义的影响,当时的政策制定者们拒绝了自由放任的意识形态,相信干预主义更有利于维持体系稳定和政治经济发展,这成为达成共识和合作的观念基础。随着新古典主义和新自由主义思想在20世纪70年代的复兴,浮动汇率制开始流行,并最终成为布雷顿森林体系解体后许多国家采取的汇率制度安排。

观念和知识可以部分弥补传统霸权稳定论解释汇率制度变迁的不足,可以帮助理解霸权国汇率制度偏好在国际体系内推行的“软”途径,但它们仍是霸权国用来塑造认同、实现利益的工具,关于偏好如何形成、相互争论的观念和知识如何胜出等问题仍未能提出开创性的见解,因此许多学者转向关注国内要素对偏好形成的影响,并在此基础上提出了诸如“社会联盟理论”“选举周期理论”等重要的解释路径。

第二种汇率制度选择的解释路径是国内社会利益集团的斗争。肯尼思·华尔兹在其1959年出版的《人、国家与战争》一书中提出了国际问题的层次分析法,其中“第二意向”(the second image)指国内因素对国际关系的影响。 [26] 1978年,古列维奇通过提出“颠倒的第二意向”(the second image reversed)这一概念,表明国际体系不仅是国内政治和结构的结果,也是其原因。 [27] 古列维奇在文中指出,将国内和国际两个系统联系起来分析国家的对外经济政策,必须要先回答以下问题:(1)所研究的国家在世界经济体系中所处的地位;(2)国内社会中的政策受益者是谁,实际执行的政策与预期的利益联盟是否一致;(3)政策选择由哪些国内行为体界定;(4)政策如何合法化,及其支持者和反对者如何互动。 [28] “颠倒的第二意向”为学者研究国际经济的国内政治后果提供了开创性的思路,正如古列维奇本人对经济危机时期各国应对政策的研究所显示的, [29] 这一视角下的研究为后来“社会联盟理论”的诞生奠定了基础。

社会联盟理论强调,每一种经济政策都会产生一定的分配效应,从而影响国内经济主体的福利水平和经济命运。同国家的对外贸易政策一样,汇率制度也会在一国国内造成“赢家”(winner)和“输家”(loser),这就使得能从既定汇率制度中受益的行为体会继续支持这种制度,而受损的行为体则会坚决反对,并积极争取有利于自身利益的汇率制度。 [30] 从这个角度来看,一国的汇率制度选择实际上体现的是不同利益集团的汇率偏好如何通过政治过程转化为国家政策。弗里登认为,不同的国内利益集团和社会行为体具有不同的汇率政策偏好(包括汇率制度和汇率定价水平),这些集团和行为体会围绕国家的政策选择进行一系列博弈,最终的汇率政策体现出的就是胜出的利益集团和社会行为体的偏好。 [31] 研究显示,面向国内的生产者更倾向于采用浮动汇率制度,而面向国际的生产者,如国际投资者、国际金融机构、跨国公司、专业化制成品的出口商、净外币负债的经济主体,则更愿意支持固定汇率制;贸易品生产商希望货币贬值,而非贸易部门生产者则支持强势货币。 [32]

汇率低估能否帮助本国的制造业出口竞争?逻辑上是可以的,但是按照美国学者戴维·斯坦伯格在《汇率低估政策的制度研究》一书中的观点,这低估汇率产生作用也需要符合特定政治前提。它要求政府不但能够干预汇率,而且要有相对于社会的强势,尤其是能够压低劳动者成本和利率成本,否则长期内汇率低成本产生的局部好处会被贸易顺差带来的市场反应抵消。 [33]

以社会为中心的解释路径强调汇率制度的国内政治后果,以及在此基础上形成的偏好博弈。但问题在于,汇率制度选择的社会联盟理论假设面向国际的生产者是风险规避的,因此会排斥浮动汇率制所带来的贸易和投资风险,但这种假设并未得到经验证实。而且汇率制度的分配性后果与贸易政策不同,在实际中很难克服集体行动的困境。 [34]

第三种解释路径是选举政治的经济周期。不同于经济学家关注汇率制度的经济效率和社会联盟理论家关注汇率制度的社会福利后果,政治学家将汇率制度视作国家和政府干预经济的政策工具,并探究政治因素在其中所起的作用。政治学家们认为,在实行竞争性选举的国家,投票人关心经济现实和社会福利,而政治家关心在选举中获胜,在投票人和政治家的共同作用下,国家宏观经济可能呈现出随着选举周期的临近而相应变化的趋势,这种现象被称为“政治性经济周期”(political business cycle,PBC)。固定汇率制能为国家的经济活动提供较大的稳定性,从而促进贸易和投资,但同时也限制了政治家运用货币政策调节宏观经济状况、解决经济问题、并进而影响选举的能力;而在浮动汇率制下,执政党可以最大限度保持货币政策的自主性,从而在短期内创造有利的宏观经济环境以获得选票。 [35] 罗德里格兹(Cesar M.Rodriguez)的观察——任期制政府距离下一次选举的时间越长,越有可能选择固定汇率制——也同样证实了这一观点。 [36]

弗里登在研究拉丁美洲的汇率政策时同样对选举的作用进行了考察,他指出,政策制定者如何决定汇率制度取决于他们所针对的目标选民:如果劳工和普通民众是目标选民,则大致的战略是鼓励货币在大选前夕相对升值以提高民众购买力;如果目标选民是面临进口商品竞争的本地生产商,执政党则可能在选举之前实行货币贬值;以上两种策略都要求执政党采取浮动汇率制。如果执政党想要争取有国际关联的经济主体,则更可能选择固定汇率制;而且到了竞选最激烈的时刻,信誉也会成为政治家继续实行钉住汇率的动力。 [37] 虽然“选举周期理论”并未提供一条从国家特定政治经济状况到汇率制度选择的确定的因果链条,但该理论为理解国家汇率制度选择提供了一个新的视角,它表明没有预先设定的最优政策,强调不同政策之间的替代性和机会成本。 [38]

最后一种解释路径是制度与历史特征。以制度为研究中心的学者通常关注国内政治制度安排和历史因素所带来的初始条件不同对国家汇率制度选择的影响,其中受到学者们广泛关注和深入研究的是选举制度。伯恩哈特和勒布朗的研究显示,根据选举制度和反对党的影响力将现有的制度分为四类,其中多数制/低反对党影响的制度(majoritarian-low opposition sys-tems)最不可能采取固定汇率制,而比例选举制/高反对党影响的制度最有可能采取固定汇率制。 [39] 罗戈夫斯基(Ronald Rogowski)则指出,多数选举制令政府更迭的可能性较高,为了保证政策的稳定和透明,政党愿意采取固定汇率制而放弃货币政策自主性;而在比例选举制度下,政府更倾向于选择浮动汇率制。 [40]

由于固定汇率制意味着国家频繁地干预外汇市场以保持汇率稳定,因此需要国家拥有强大的调控能力和大规模的外汇储备,只有权力集中的政府才有能力实现这样的目标。权力集中程度的区分不只体现在民主和专制体制之间,还体现在选举制度所造成的政府能力上的差异。多数选举制度更容易产生单一政党执政的政府,由于权力集中、掣肘较小,因而能够保证固定汇率制的有效性;相反,比例选举制度产生的多党联合执政经常会带来龃龉、协商、妥协,难以维持固定汇率制,因而更愿意采用浮动汇率制。 [41] 还有学者指出央行独立性和国内金融部门的发展程度对汇率制度的影响。实证研究显示,中央银行的独立性与低通货膨胀/物价稳定之间存在稳健的正相关关系,因此央行独立性较大的国家更容易采取浮动汇率制,而独立性较小的国家则需要采取固定汇率制来治理通货膨胀; [42] 而金融部门越发达的国家越倾向于采取浮动汇率制。 [43] 布罗兹(Broz J.Lawrence)则从货币制度的功能性出发,认为如果一国政治体系的透明程度较高,其政府将倾向于选择浮动汇率制,因为政治体系的透明度可以弥补浮动汇率制带来的独立中央银行透明度低的缺陷,从而保证货币政策的可信性,同时保持货币政策的自主性;如果一国政治体系的透明度较低,则政府需要实行固定汇率制以增强货币政策承诺的可信性;这是因为固定汇率制的透明程度高而灵活性低,浮动汇率制透明程度低而灵活性高。 [44]

自1973年各主要货币的汇率自由浮动以来,汇率研究便是金融市场专业人士智力较量的一个战略高地,相关的研究也已经汗牛充栋。人们试图建立各种模型来解释和预测汇率波动。但是,预测汇率的难度非常大,因为相对于其他市场价格,它牵涉更多政治和国家间关系的非市场因素。也正是因为如此,民本主义政治经济学对国家权力和人的因素的强调,使之更胜任对汇率的理解和解释。关于汇率研究,笔者认为有以下几点值得注意。

其一,应识别并还原政府政策对汇率的扭曲。正如货币政策反映出经济和权力游戏的“混合双打”,货币的对外价格——汇率——也不是一个纯市场问题。即便是所谓自由浮动的货币,货币政策是公共部门和私人部门之间博弈的结果。政府政策和国家间关系对汇率影响甚大,比如日本和中国为代表的东亚模式下,本币容易被适度低估,日元曾经长期拒绝和拖延升值,中国社会也曾经患有所谓的“升值焦虑症”,而来自贸易逆差大国美国的巨大经济外交压力最终都导致了中日两国的汇率升值。对于研究者而言,并不能因为存在政府的巨大影响就放弃对汇率的理论化解释,而是应该把政府和外交因素纳入我们的分析框架中来。政府干预汇率的方式主要有两个方面:其中行政化的手段则是对资本跨境流动的管制,市场化手段则是通过增加或减少外汇储备的手段直接入市干预汇率。当然,政府的干预有其限度,虽然能够在短期内改变汇率价格的轨迹和波动幅度,但是一般来讲难以在长期内改变汇率波动的大趋势。在研究和判断中,我们应该权衡资本管制和政府买卖外汇的因素对汇率走势的影响程度,比如将每个季度外汇储备的增量部分参照贸易量等指标,折算成对汇率的影响幅度,这样的技术处理可以较好地看出纯经济影响下的汇率走势。

其二,对于全球市场体系中心外围圈层中不同地位的国家应该做必要的区分。这200个经济体中间,有50多种货币是大体可以视为独立浮动的。即便是这50种货币之间,也不存在一个连续的量的渐变过程,而是断裂的、存在质的差异的。由于基本面的差异和经济约束条件的不同,各国的货币汇率并不遵从同一个规律。体系中心国家面对的是需求约束,而体系外围国家面对的是供给约束。这些国家虽然生活在同一个地球上,运行在同一个世界经济体系中,但是不得不面对不同的社会规律和经济规则。即便同样是外围发展中国家,资源禀赋结构的差异也使得人口过剩和资源过剩的国家的汇率遵从不同的波动特征。美国虽然和日本、欧洲都是体系中心国家,但是美元汇率的规律同日元欧元存在差异,原因在于美元是典型的全球储备货币,有许多经济体将自己的货币锚住美元甚至直接使用美元,因此美元所对应的经济基本面不仅仅是美国的基本面,还包括这些美元区经济体的基本面。美国一国的贸易逆差虽然绝对值巨大,但是很大程度上被美元区的贸易顺差抵消,所以美元的基本面往往与美国本国的国际收支变化不一致。总之,民本主义政治经济学认为应该区别对待世界市场体系中不同圈层的货币汇率,而不是试图将其纳入同一个普遍性理论框架中而忽视其逻辑差异。否则,就是犯了货币投机大师乔治·索罗斯所说的“移植性错误”(fertile fallacy)。

其三,在不同时间维度上汇率的主要影响因素是不同的。几分钟至三个月的短期内,对某个货币的浮动汇率的主要影响因素是市场情绪和预期,而这种情绪非常不稳定,乐观与悲观反复切换,而且理由五花八门。三个月至三年的中期框架内,政策因素似乎经常占主导地位。应当注意的是,由于汇率是一个货币对之间的比价关系,所以两国各自的某些政策因素都可能有意或无意地影响汇率。而放在更长期的时间框架来看,政府政策的效果在持久性上是值得怀疑的,因为假如一国货币汇率长期高估,市场的力量将会带来越来越大的贸易赤字和资本外流,最终迫使汇率向合理水平靠拢;反过来,假如一国货币的汇率长期低估,贸易顺差和升值预期带来的资本流入最终将导致外汇储备过高、热钱泛滥、外部贸易伙伴的外交压力增加。因此,在三年以上的长期维度上,笔者主张回归国际收支平衡表来考察汇率走势,其中以经常项目为主,辅之以资本项目的影响。 [46] 两个相互开放的经济体的可贸易品价格水平最终会趋同,根据这个原理,我们可以推论出:两个货币之间的名义汇率长期来看取决于两国各自的可贸易品加权平均价之比,而且呈倒数关系。甲国可贸易品的价格相对于乙国的价格下降,那么甲国货币会有升值压力。

其四,金融学专业的教科书通常告诉学生应该用巴拉萨—萨缪尔森效应来分析汇率,许多人在探讨汇率时往往根据巴萨效应而将经济增速与汇率走势相联系。事实上,巴萨效应讨论的是生产效率同实际汇率之间的关系,不能直接套用到经济增速。而且该理论仅仅是学术界的一种“假说”(B-S Presumption)而已,其观点的成立需要一系列严格的假设条件,关于它在亚洲经济和汇率史上的适用性学界也颇有争议。巴萨效应最初提出时的历史背景是布雷顿森林体系的金汇兑本位,与1971年之后的浮动汇率体系不是一回事。更重要的是它的逻辑不够简洁有力,就笔者自己的研究体会来看,远不如抛开它直接看名义汇率的历史数据来得更加直接而清晰。

笔者从巴萨理论中吸取的有益成分是区别可贸易部门和非贸易部门。根据本书第一章的理论框架,只有可贸易部门才大体符合一价定理,所以应被视为财富创造环节,而不可贸易部门应该被视为财富分配环节。讨论汇率的时候,应该仅仅讨论可贸易部门的相对价格水平,而不应该将非贸易部门的价格牵扯进来。许多研究者用通货膨胀指数或者GDP平减指数来讨论汇率,其研究成果的解释力和预测力总是令他们自己失望,原因主要在于这两个价格指数中包含了大量的非贸易部门价格。正如笔者在第一章中提到的案例,一国理发和按摩服务的价格贵一点或者便宜一点,对于汇率没有任何影响。汇率在短期内受资本跨境流动的影响很大,在中期内受政府干预的影响也很大,但是从长期看,汇率主要取决于一国可贸易部门相对于其他国家可贸易部门的竞争力。如果世界上只有甲乙两个国家且相互开放市场,那么甲国的可贸易部门的加权平均价,应该与乙国可贸易部门的加权平均价是大体相等的,否则迟早会发生经济失衡和汇率调整。我们的研究应该从这个基本逻辑出发,探讨究竟有哪些经济和非经济因素影响到可贸易部门的相对竞争力和相对价格水平。

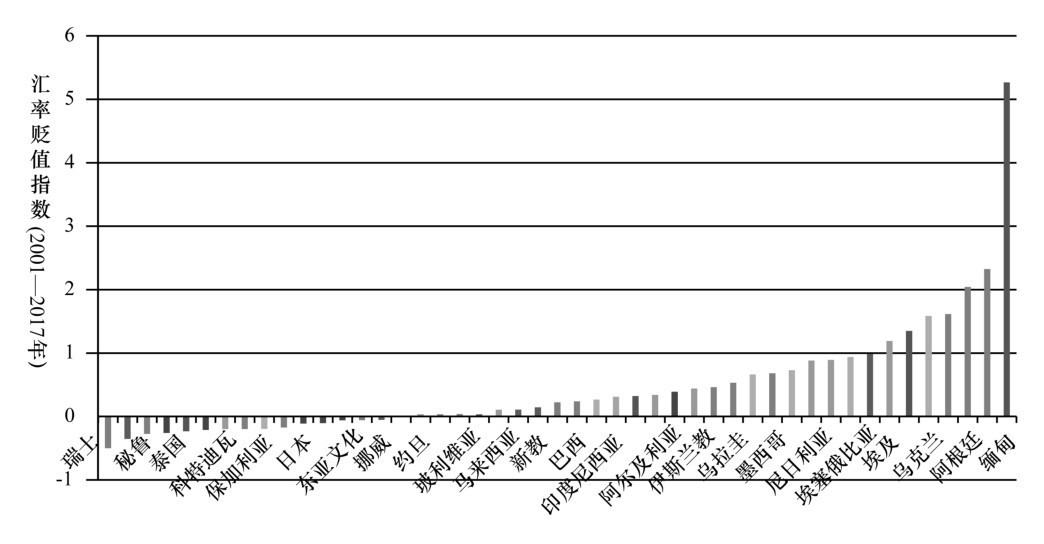

在讲课中为了帮助非专业的听众理解货币汇率背后的逻辑,同时也是受中国古人讨论物价时的“轻重”概念启发,笔者喜欢使用如下比喻:不妨将美元这种全球性货币视作一种液体,其他货币则是漂浮或浸没在这个液体里的各种质地的球体。多数球体的密度要大于液体,所以在不断地下沉。有些相当于重金属球体,下沉得特别快,而有些则似乎是空心的球体,浮力特别大,即便是人为地压到水面之下,它也会快速地浮上来。根据过去四十多年的几十种货币兑美元汇率的波动数据,结合其各自国家的基本面,我们便可以探究这些货币汇率之轻重或者说密度,以及究竟是哪些深层次因素塑造了这些货币汇率的密度。为了衡量这些货币的密度,笔者创造了一个概念:汇率贬值指数。汇率贬值指数可用来衡量一国的汇率稳定性,为确保汇率数据的易获得性,本节的贬值指数取样周期为进入21世纪至2017年。汇率贬值指数=ln(期末汇率/期初汇率),其中期末汇率采用2016年与2017年官方直接汇率(一美元可兑换该货币数)均值,期初汇率采用2001年与2002年官方直接汇率均值。因而汇率贬值指数数值越大代表该货币在统计周期内贬值越剧烈。本节对汇率的实证研究基于此汇率贬值指数而展开。

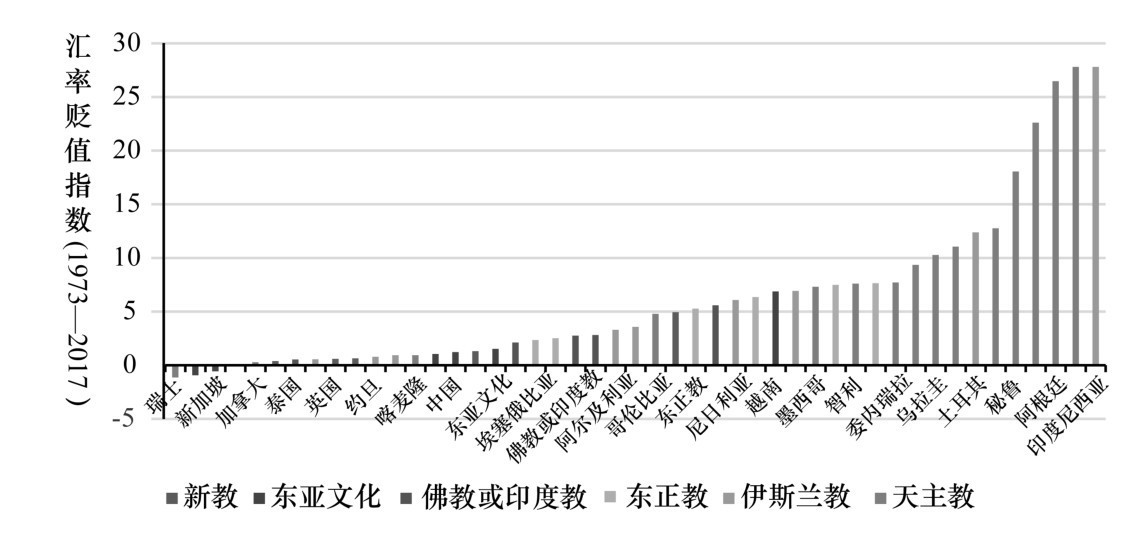

图5—1 各货币的汇率贬值指数2001—2017年

资料来源:世界银行数据库。

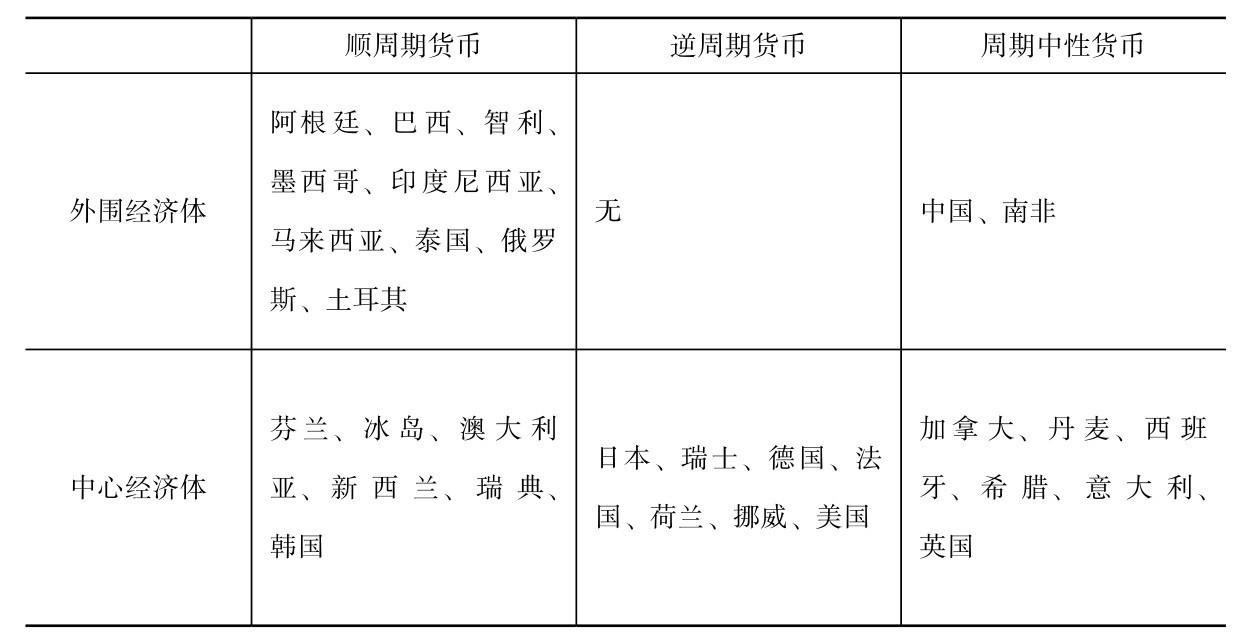

最值得讨论同时也是最常见的谬误是关于经济增长同汇率之间的关系,许多评论分析人士会想当然地认为如果一个国家的经济增速放慢,那么该国的货币汇率应该下跌。此前多个实证研究都发现如下现象:有一部分货币汇率具有逆(经济)周期性,还有很多货币具有顺周期性,还有一部分货币的汇率同经济周期关系不明显。而且,如果详细考察哪些货币顺周期、哪些逆周期,就不难发现本书所主张的中心—外围之间的结构差异在此问题上具有重要意义。

表5—3 顺周期货币与逆周期货币

资料来源:笔者自制。

表5—3中,其总体分布体现出如下特质:只有体系中心国家的货币,或者说资本输出国的货币才可能具有逆周期性;而典型的外围国家货币汇率则必然是顺周期的。人民币和南非兰特的汇率表现同经济周期关系不大,除了有各自外汇储备的影响因素之外,还与这两国在体系中的特殊地位有关。中国原本具有外围特征,但是通过成功而快速的工业化,正在从资本净输入国变为资本净输出国,所以可以视为介乎体系中心和外围的门槛国家。而南非原本是非洲唯一的工业国,但是从20世纪90年代种族隔离取消并开启重大政治变革之后,政府对公共产品的供给质量以目视可见的速度快速下降,其经济结构正在发生“去工业化”的重大蜕变,出口产品越来越依赖大宗商品。所以中国和南非正在体系中心和外围之间的门槛上擦肩而过。未来十年的汇率走势,正如近期趋势所暗示的那样,南非兰特的汇率将具有越来越明确的顺周期性,而人民币正在表现出更多逆周期性。

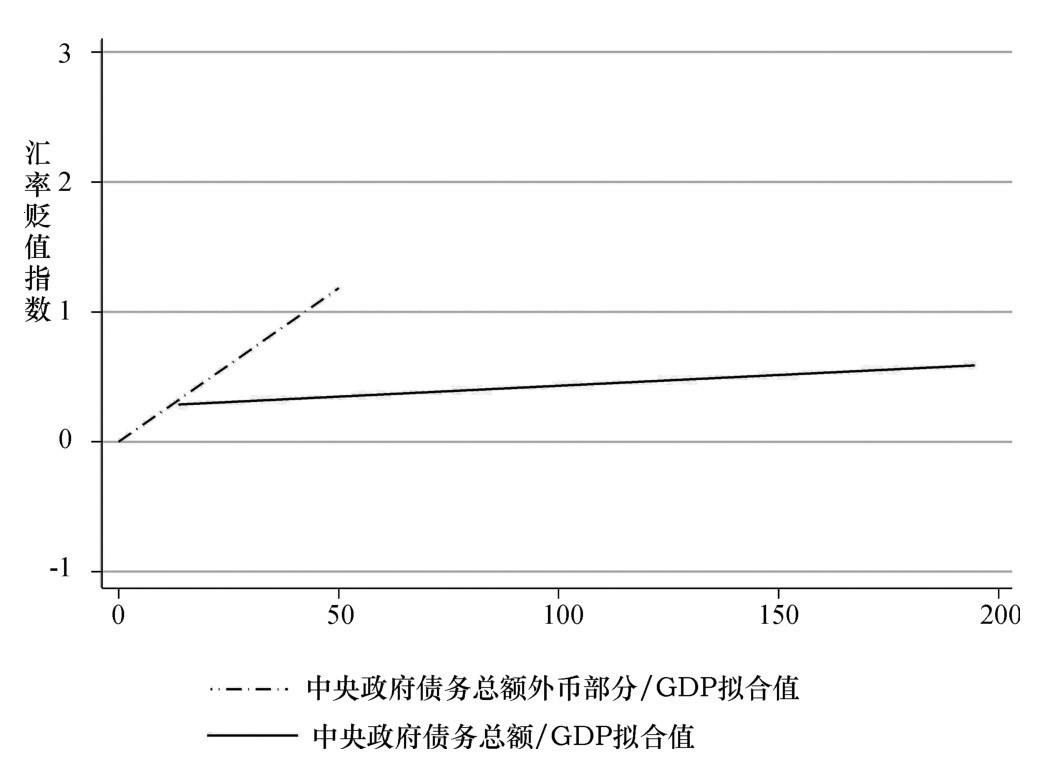

图5—2 中央政府债务与汇率贬值指数

资料来源:世界银行数据库,CEIC数据库。

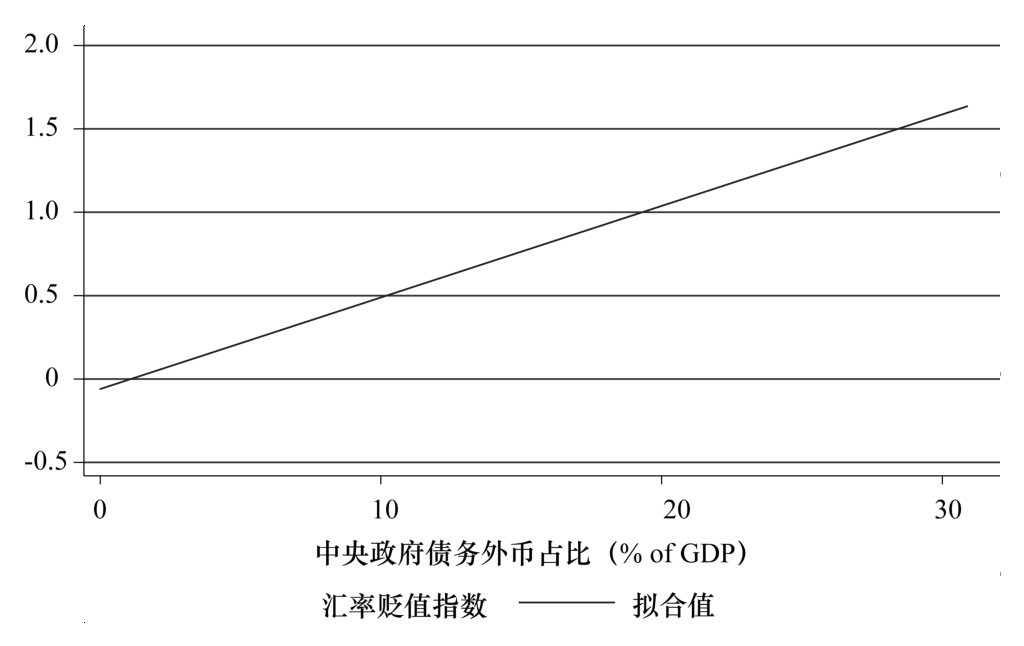

另一个常见的谬误是用债务率的高低来推论汇率贬值,他们的逻辑是:当一个国家欠了很多钱还不起的时候,难道不会印钞票吗?印钞票难道不会导致汇率贬值吗?从实证数据来看,债务(变化)与汇率的确也有点关系,虽然相关性不强,但是正相关,这意味着政府债务率越高的经济体其汇率越有可能强势而不是像人们想当然认为的那样贬值。事实上,债务有很多侧面,比如说债务的绝对值、债务占GDP的比例、债务率的增速、债权人是本国公民还是外国公民、债务定价的币种是本币还是外币等。笔者的研究发现,对汇率而言最重要的不是债务率或者其变动速度,也不是内债外债的区别,而是定价货币的发行权。本币债与汇率基本不相关,因为本币债无须用外币还,相当于自己家的左口袋欠右口袋。而外币债则与汇率贬值高度相关。发展中国家的所谓“原罪”便是无法用本币融资,因为本国处于前工业化状态,居民储蓄率偏低从而无法为自身的发展提供资本;而向国际社会融资则必须用外币计价,因为外国储蓄者不信任其财政与货币实力。所以,对预测汇率贬值压力真正重要的指标,是外币计价的净负债占其进出口的规模。

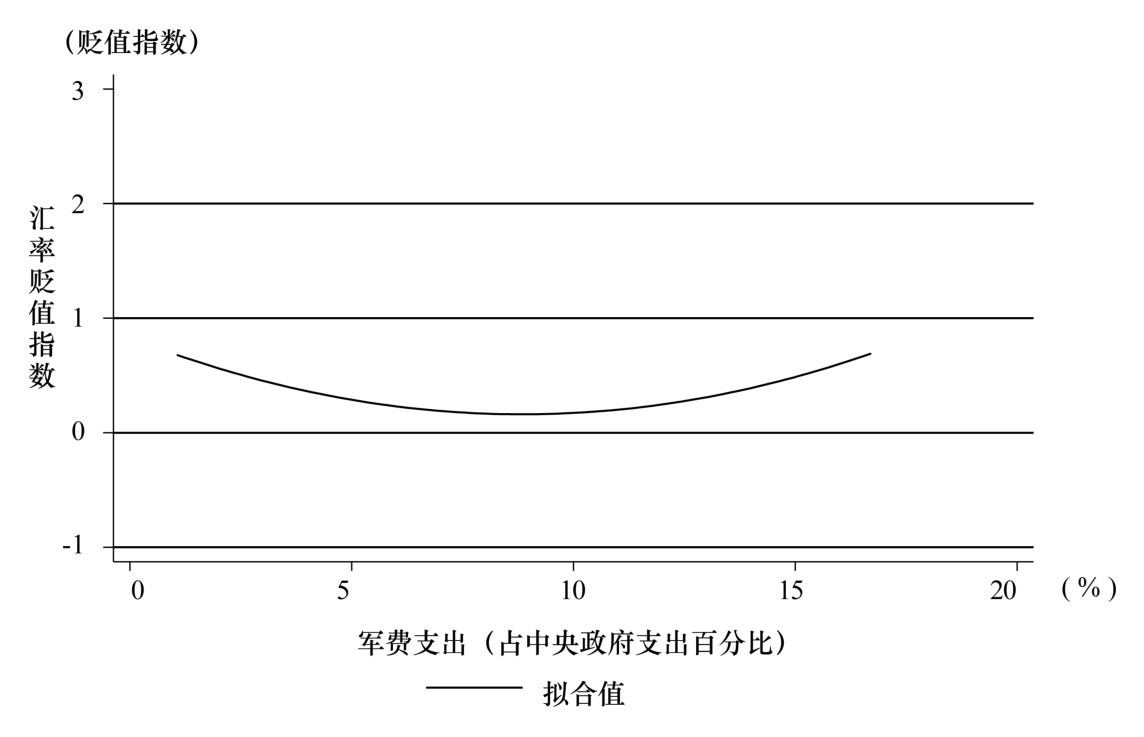

人们通常认为,地缘政治冲突和国家内部的军事冲突也是导致某些发展中国家债务高企和爆发汇率危机的重要原因,比如俄罗斯和土耳其的汇率大幅下跌时,分析家们往往用其卷入的军事冲突来予以解释。为验证这个流行观念,笔者采用军费开支占中央政府支出比例和军费开支占一国GDP的比例等指标来衡量一国政府在军费上“浪费金钱”的程度,实证研究发现,这两个指标与中央政府财政赤字占比以及汇率贬值指数之间并不具有明显的相关关系。

图5—3 汇率贬值指数与中央政府军费开支

资料来源:世界银行数据库。

如图5—3所示,有一些国家的汇率贬值指数趋势性偏离拟合线,本文认为这主要与是否真正卷入持久而代价巨大的战争,以及战争地是否在某国附近有关。更进一步地,这也与战争开支是否影响到本国的工业化发展有关。具体来说,对于日本、加拿大、挪威、美国、韩国、以色列等体系中心国家,其军事开支并未影响到自身的产出能力,因而在趋势线下方。而埃塞俄比亚、尼日利亚、阿根廷、安哥拉等国,却因战争阻碍了工业化进程或者受限于产出瓶颈,而导致其汇率贬值指数显著高于趋势线拟合结果。体系外围国家多是不得已卷入战争,并长期难以削减战争开支,基于其本身工业化程度较低,不得不以举借外债的方式保持维持战争的高额开支,因而对货币稳定性形成冲击。

金融学界曾对汇率波动做过很多实证研究,即抛开各种理论模型,直接考察汇率价格的变化同各自经济体基本面之间的关系。随着时间的推移,美元指数的波动已经走出了三个完整周期,研究者能获得的样本数据相比此前更加丰富完整,笔者和所指导的学生也展开了独立的实证研究和验证,获得了一些有趣的发现。

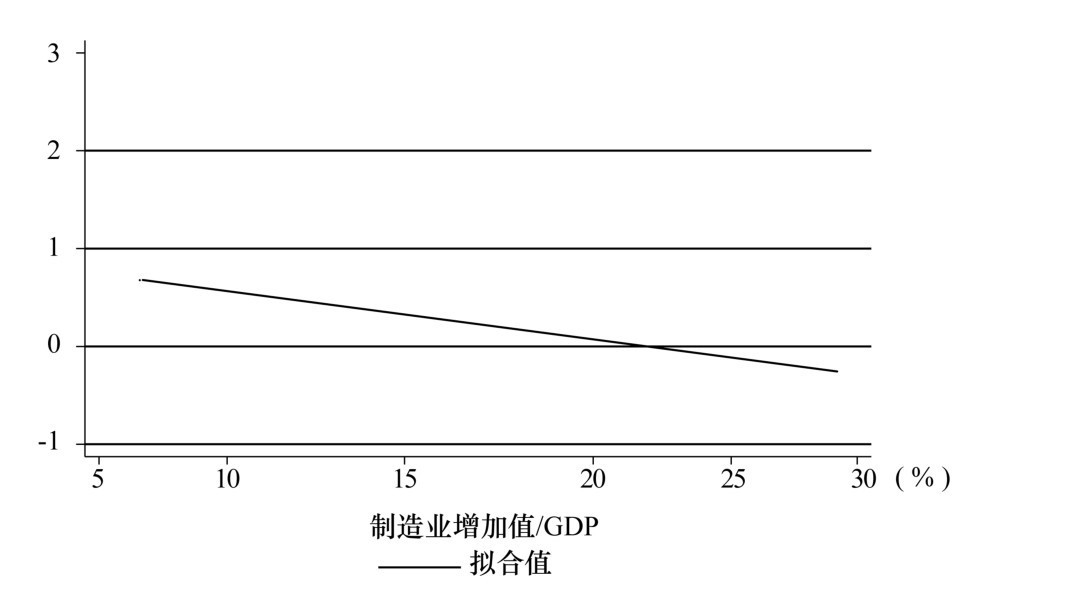

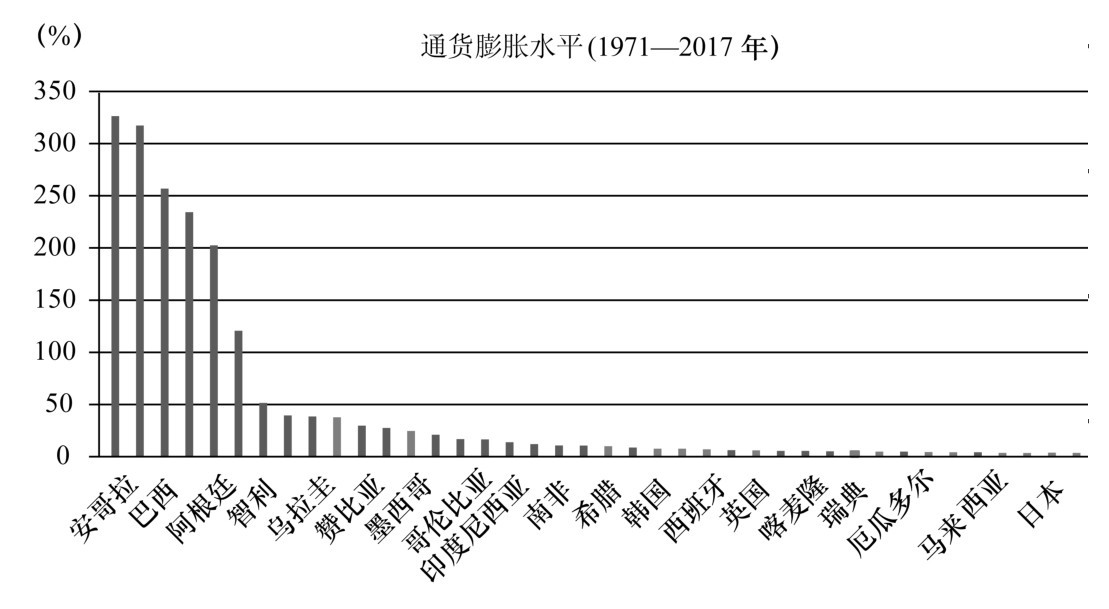

一国的经济结构,尤其是可贸易部门的出口产品构成,对汇率长期趋势的影响非常显著。凡是工业制成品为出口主体的经济体,其国内的通胀率低,其货币汇率通常处于强势。而凡是以资源采掘业为主的经济体其通胀波动更加明显,长期看它们的汇率以不断贬值为主。之所以有这种现象,正如在第一章中所说,资源采掘业的繁荣容易引发资源诅咒,在国内政治中往往对应着各个阶层之间的分配博弈。在资源价格的上升期,许多资源出口国的统治者为了安抚民众,往往答应给予各个阶层以大量福利和补贴,但是这些补贴的财源是物的采掘而不是人的能力提升。在资源价格下行周期,财政收入迅速减少,为了能以较小的政治代价对这些承诺的补贴和福利(entitlement)实施软违约,政府常见的招数是多印本币钞票,而在一个存在供给约束的前工业化经济体,多印钞票必然会引发通胀和本币贬值。与工业制成品相比,资源品的价格弹性很小:过剩时的价格可以下跌很严重,而稀缺时价格会大幅上涨;反过来,当资源品价格下跌时,需求并不会增加,价格上涨时,需求也并不明显减少。所以,当资源出口国的汇率下跌时,尽管资源品的国际价格下跌了,但其出口量并不明显增加。相比而言,一个工业制成品出口国的汇率下跌,会导致其出口产品的价格竞争力提升,外部需求增加带来贸易平衡改善,最终导致汇率的反弹。如果要用哲学化语言来表述,那就是:货币汇率是人的能力与信用的表现,而资源采掘业的繁荣代表着物的重要性在该国压倒了人的重要性,所以凡是资源出口国,其货币购买力都不可信。

图5—4 汇率贬值指数与制造业增加值占比呈现负相关关系

注:汇率贬值指数=-0.04,制造业增加值/GDP+0.85

资料来源:世界银行数据库。

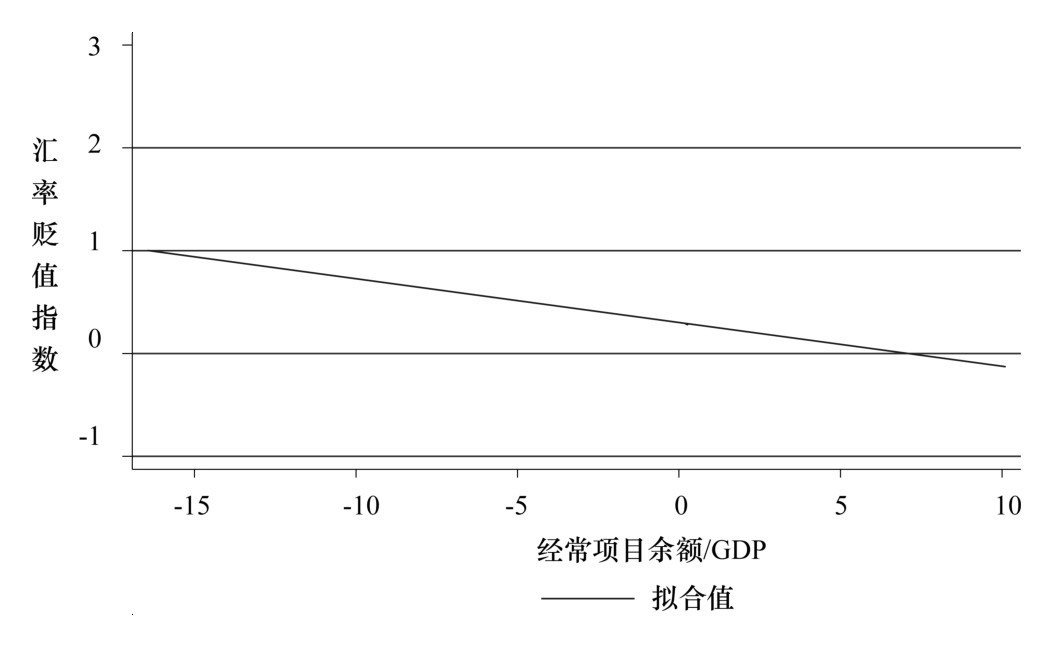

常识告诉我们,经常项目逆差是诸多发展中国家汇率脆弱的显然原因。如图5—5所示,经常项目盈余或赤字占GDP的比例与汇率贬值指数之间存在明显的负相关关系,出现显著汇率贬值的国家(如阿根廷、安哥拉、土耳其等国)普遍背负着沉重的经常账户赤字。

图5—5 资源型经济体的长期通胀率远高于制造业经济体

注:制造型通胀平均值10.44 资源型通胀平均值72.70

资料来源:世界银行数据库。

图5—6 经常账户盈余或赤字占比与汇率贬值指数负相关

资料来源:世界银行数据库,CEIC数据库,Wind数据库。

部分发展中国家通过举借外债来为本国政府开支融资,这样的国家往往国内财政收入增长乏力、财政开支(如福利或者战争开支等)削减乏力。笔者认为,如果一国政府可以通过本币实现融资,财政赤字尚不会使得本国汇率承压,但如果一国政府难以从国内有效融资,只能通过国际债务来维持国内财政开支,那么其汇率便更倾向于出现剧烈波动。如图5—7所示,中央政府债务中的外币占比越高,一国货币越容易出现贬值。

图5—7 汇率贬值指数与中央政府债务外币占比正相关 [47]

资料来源:世界银行数据库,CEIC数据库。

经济学家们通常将自身的研究限制在纯经济因素范围内,但是政治经济学乐于将视野拓展到非经济领域。套用卡尔·波兰尼的概念,既然经济、贸易和投资活动是“嵌入”在更宏大的政治、社会和文化体系之中的,那么我们在理解经济现象时就必须有意识地考察非经济因素对市场各个侧面的形塑作用,因此笔者主张深入研究政治、社会、文化对汇率的影响。通过大量的数据整理和对比,发现汇率背后的确有深远的非经济背景,或者说若干非经济因素可以帮我们预言汇率的长期趋势。

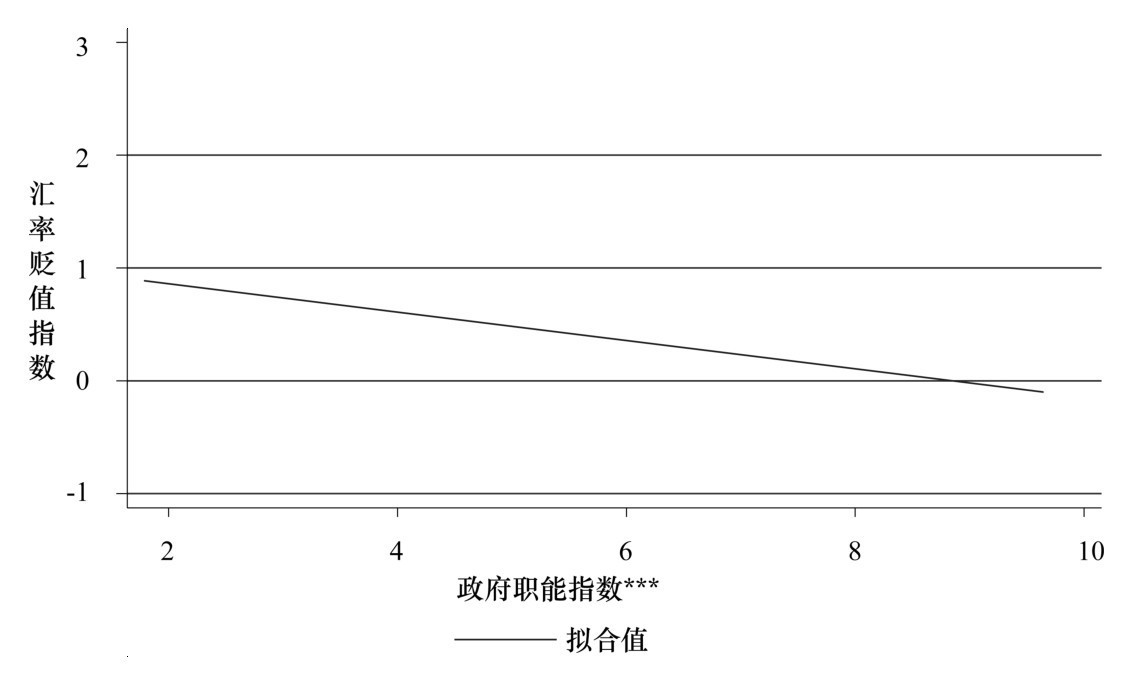

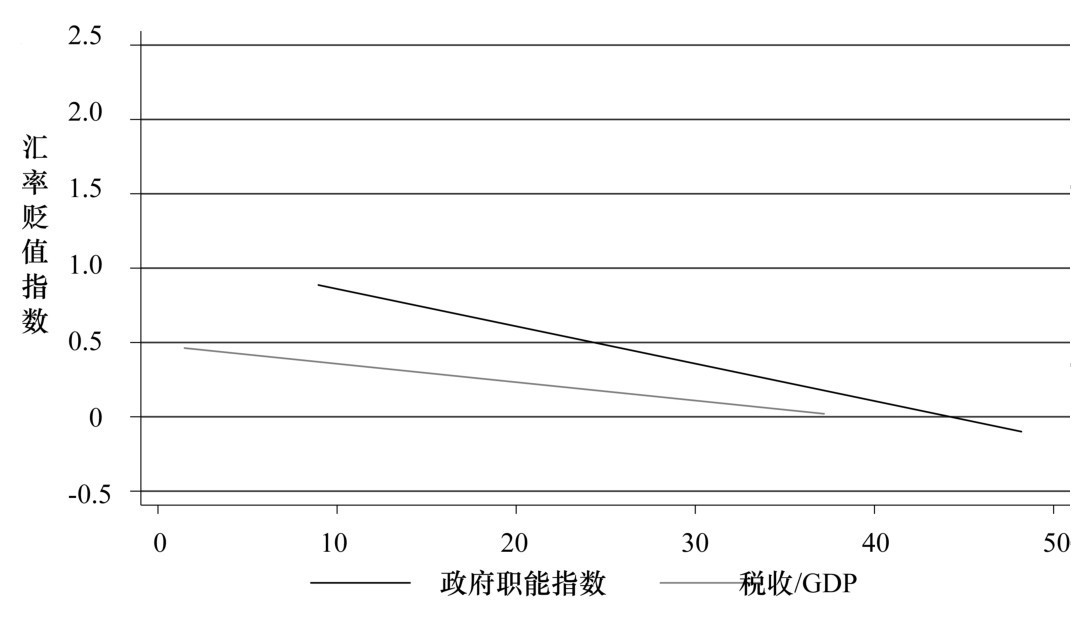

国家提供公共产品、塑造市场并引导发展的能力是关乎外围国家汇率稳定性的重要因素。如图5—8和图5—9所示,国家能力与汇率贬值指数呈负相关关系。笔者先采用经济学人智库的民主指数中的一个指标——政府职能(functioning of government)来衡量一国政府的有效性,发现汇率贬值指数与该指标呈现明显的负相关关系。该指标的客观性在笔者看来值得存疑,(比如像哥伦比亚这样一个存在游击队内战和大量毒贩的国家,其政府职能指标居然高于中国),因而采用税收占GDP比例进一步以衡量一国公共部门的国家能力,发现汇率贬值指数与税收占GDP比例也呈显著的负相关关系(图5—9)。据此,笔者认为,一国的国家能力越强,汇率越稳定。

图5—8 汇率贬值指数与政府职能有效性呈负相关关系

注:汇率贬值指数=-0.13,政府职能指数+1.11。

资料来源:经济学人智库,世界银行数据库。

图5—9 汇率贬值指数与税收能力、政府职能指数都呈负相关关系

资料来源:世界银行数据库,CEIC数据库。

具体来说,能力越强的政府越能集中社会资源引导国家实现工业化,优化出口结构,国家有能力将外资转化为自身的生产能力,从而让其可贸易部门的竞争力得以强化。而且,强国家有能力从社会获得税收并回馈以公共产品,无须过度依赖公共债务来满足财政开支,从而其债务结构较为健康。

政治制度的形式对汇率没有明显影响。曾经有西方学者在接受笔者访谈时质疑人民币国际化的前景,认为一个非西方式民主制度的政府发行的货币难以保持其购买力承诺,因为其央行是不独立于政府的。这种观点显然是意识形态偏见的产物而不是学术理性的成果。如果从政治的角度来看,恰恰是多党制轮流坐庄的政府才会倾向于持续扩张其赤字,并用货币化和贬值来掩盖其财政问题,因为其政权具有公地悲剧的性质在其中,没有政治家愿意为长远后果负责。中国人民银行是在中国共产党的领导之下展开工作的,人民币的币值信用关系到执政党的信用,故而中国共产党对币值稳定是一贯非常重视的,人民币的购买力是有政治保障的。实证研究也的确部分证实了笔者的相关猜想:选举民主同货币汇率的贬值不具有明显的相关性。

图5—10 主要宗教与汇率贬值指数

注:各宗教文化区均值,新教:1.312,东亚文化:1.526,伊斯兰教:5.269,佛教或印度教:2.758,天主教:6.923,东正教:5.269。

资料来源:世界银行数据库;The World Factbook(CIA)。其中各文化圈货币贬值指数采用各统计样本1973—2017年货币贬值均值。

文化特质也与汇率贬值呈现明显的相关性。越是世俗化的经济体其货币越坚挺,而越是信仰宗教的国家其货币汇率越容易贬值。美国是发达国家中最宗教化的国家,但其货币汇率坚挺,在汇率和信仰关系上算是一个特例,这种特殊性来源于其全球储备货币的地位。就文明圈的大类而言:东正教、天主教、伊斯兰教等传统一神教文明圈的货币容易贬值;印度教—佛教文化圈的货币居中;比较坚挺的是新教和儒家文化圈的货币。以笔者对这些文明特质的粗浅理解,猜想这可能与这些不同的宗教文化对人的生活态度的不同塑造方向有关系。天主教、东正教和伊斯兰教这三大传统一神教文化倾向于鼓励民众享受生活,比如圣经告诉其信徒说,“小鸟不稼不穑,上帝将它照顾得很好”“富人想要升天堂,比骆驼穿过针眼还要困难”,这意味着在尘世间积累财富被视为一种罪恶,它们的文化倾向于鼓励信徒重消费而轻生产和积蓄。而印度教—佛教文化虽鼓励信徒节制欲望,但也不鼓励人们努力创造和积累财富,相当于在生产和消费两个方向都予以弱化。而新教伦理中的“因信称义”之说则鼓励信徒通过尘世间的成功以证明自己是上帝的宠儿; [48] 东亚儒家文化更强调勤俭持家,重视血脉传承。这两种文化都是鼓励多生产少消费多积累,有利于激励信徒在尘世间努力积累财富与成就。无论上述猜想是否说得通,一个基本事实是,这几个文化圈在汇率表现上差异十分明显。

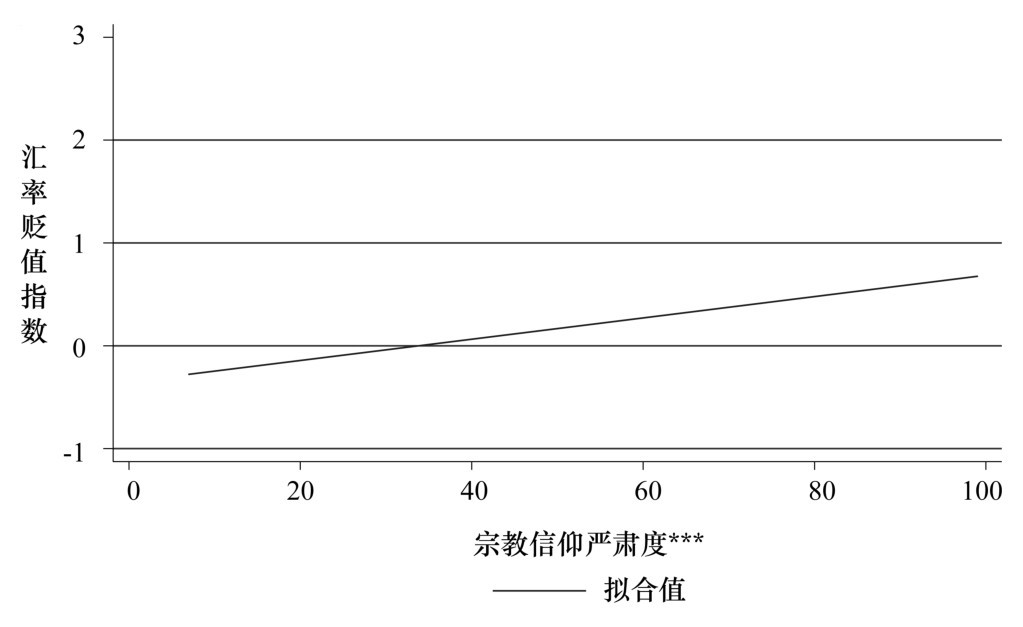

图5—11 宗教信仰的严肃程度与汇率贬值指数

注:(1)汇率贬值指数=0.01; *宗教信仰严肃度-0.35。

(2)宗教信仰严肃度以认为自己有信仰的人口百分比来衡量(percentage of people feel religious)。

资料来源:世界银行数据库;The telegraph,https: //www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-religious-countries-in-the-world/。

从人口角度来说,人口年龄结构是一个比较复杂的问题:年龄中位数越大,其汇率越强势;而人口年轻的经济体,汇率通常很难稳得住。根据本书的民本主义政治经济学关于人口的理论和关于长期利率的探讨,年轻人口的特点是消费力强而生产能力弱,而壮年人口(42—65岁)的经济特征则是生产能力强而消费欲望持续萎缩,因而是净储蓄者。一个以壮年人口为主的国家,其劳动的短缺可以通过机器化自动化信息化以及外部劳工的引入来弥补,但是其需求的萎缩是难以在本国找到办法,最终导致国际收支的持续顺差和汇率强势。据笔者的观察,在对汇率有影响的各种指标中,人口中位数可能是最有力的单一因素。

总体来看,货币汇率的波动规律与大众舆论或者普通人的想象存在很大的差异。货币汇率同许多因素其实关系不大或者只在特定条件下有关,比如经济增速的快慢、军费开支的大小、债务率的高低、央行发钞票的速度等。以这些因素作为投资决策的理由会导致方向性错误。

正如本书的民本主义政治经济学所主张的那样,人的因素才是一切的关键,汇率也不例外。什么样的人民能在很大程度上决定他们的货币购买力是否可靠。重视教育的国度比起别的国家更容易拥有强势货币;不信来世而专注与世俗成功的国度比起那些笃信宗教的国度更有货币信用;主要靠挖掘人的潜力而不是挖掘地下之物的经济体,其货币汇率才是坚挺的;那些能用本币融资的国家不必担心他们的债务会导致汇率贬值,但是那些依赖外部非本币融资的货币则需要小心。老年人占比越高的社会比年轻的社会更清心寡欲,因此汇率也越坚挺。货币汇率是人的能力与信用的表现,而资源采掘业的繁荣代表着物的重要性在该国压倒了人的重要性,所以凡是资源出口国,其货币购买力都不可信。

人的能力的集中表现便是国家能力。在国家治理能力同汇率的关系上,实质重于形式,是否民主不重要,重要的是强势有为政府的存在才能让汇率保持强势。

美元指数是通过计算美元和对选定的一揽子发达国家货币的综合变化率,来衡量美元的强弱程度,其中每个币种占美元指数的权重都不同:欧元57.6%、日元13.6%、英镑11.9%、加拿大元9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%,通过美元指数走势的分析能间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。并以1973年3月的平均数值为基数取值100,追踪其波动。之所以将该月数值作为基准,是因为从那时起,根据华盛顿史密松尼协议全球主要货币开始自由浮动。

如果说20世纪70年代以来美国的国债收益率曲线取代了黄金成为全球价值基准,那么最直观的价格尺度便集中在美元指数,因为在任何一个时刻,前者是一条曲线,而后者则是这条线相对于全球非美经济体的类似曲线之间的变化而在外汇市场上投射出的一个点。这个点的波动,直接或间接地撬动了全球几乎所有重要价格的波动。所以研究美元指数波动背后的规律便成为世界经济和金融市场研究的制高点。有趣的是,如此重大的理论和实证问题,在学术界并没有公论,在经济政策界和金融投资界的理解中则充满混乱。比如,笔者在上海参加过一个财经节目的录制,讨论美国政府关门的经济金融影响,其中有一节嘉宾们围绕美元汇率和美国国债收益率争论起来。多数人认为既然政府将由于财政资源告罄而关门,那么资金应该逃离美元和美国国债,美元指数应该下降而美国国债会被抛售。但是真实的市场走势是,美元指数走高,美国国债因为新增的买入力量而收益率走低。市场投资者们的行为与经济学家想象的正相反,美国政府财政越是有问题,金融市场认为风险和不确定性越大,则美元和美国国债这样的安全资产越是受追捧。又比如,在2009年美联储推出量化宽松政策之后,大部分经济学家预测,伴随着美联储的大量印钞,美国通货膨胀形势将会急剧恶化,那么美元汇率很有可能崩溃。但事实截然相反:即使美联储将自己的资产负债表扩大了5倍,美国的通货膨胀仍旧维持在低位,而且美元不仅没有崩溃,反而扭转了之前的绵绵下滑,对欧元、日元、人民币等全球主要货币大幅升值。再比如,财经媒体人士喜欢议论美国如何通过印钞票来剥夺全球的财富,但事实上美元是40年来全球最坚挺的少数货币之一,本章展示的全球汇率贬值指数足以说明这一点。

上述例子是非专业人士对美元的常见错觉。但还有一些错觉或者误解是连相当专业的研究人士也难以逃过的。

第一个专业性误解是,美元指数与经常项目的关系不大。有许多金融业研究人士认为美元作为全球最主要的融资和金融交易货币,跨境资本流动的交易量远远大于经常项目的贸易量,因此应该着眼于资本项目而不是贸易来分析和预测美元指数。 [49] 这种观点之所以在专业人士中流行,是因为美国的贸易逆差变动同美元指数之间相关性令人失望,而他国买入美国金融资产的行为则会显著地影响美元汇率,这些事实令每天关注外汇市场短期趋势的专业人士印象深刻。但是正如本书反复提到的那样,表层的直觉和经验会欺骗我们。上一节笔者也强调过:资本流动和市场情绪能够决定的主要是短期汇率价格,政府能够影响中期汇率价格,而长期来看汇率取决于经常项目,因为只有经常项目的表现才是一国可贸易部门竞争力的终极指标。如果用一个比喻的话,相当于主人牵着狗散步,活泼的狗蹿前蹿后跑得很欢,但是最终决定整体散步路线的是牵着狗绳的主人而不是狗。离市场越近的人越注意狗的轨迹(资本流动和市场情绪),但只有深度研究主人的路线(经常项目平衡)才能避免被迷惑。或者换一个更加贴近金融市场的类比,经常项目、资本项目和美元汇率就如同上市公司业绩、股票的二级市场成交量同股价的关系:短期内成交量对于股价有明显的带动作用,二级市场成交金额比企业每年的净利润和销售额往往要高出很多倍,但是从长期来看,最终决定股价大趋势的不是市场投机热情,而是企业的经营表现。

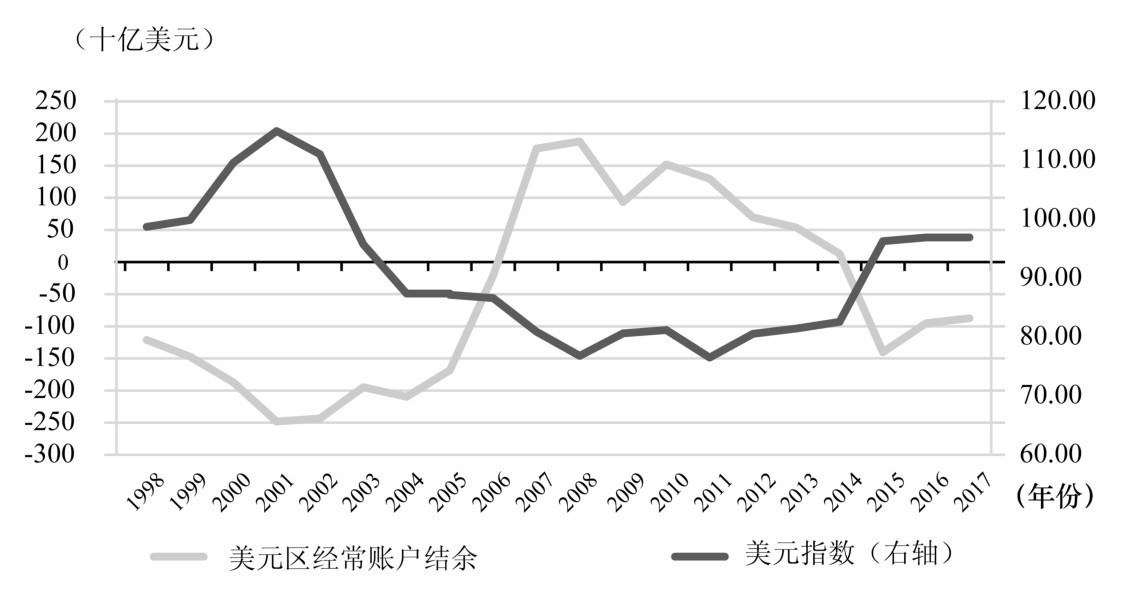

美国贸易逆差无法解释美元指数,这主要是因为观察者忘了一个基本事实,美元不仅仅是美国的货币,还是广义美元区的共同货币。这里的所谓广义美元区,不仅仅是指那些直接使用美元的国家,还包括将本币锚住美元的国家,因为后者自身发行的主权货币相当于是美元信用的衍生物,它们同美国之间的贸易往来,对于美元而言相当于是境内贸易,性质上等同于欧元区内部的德国与法国之间或者意大利与西班牙之间国际贸易,都不会对货币汇率产生实质性影响。当我们统计广义美元区的贸易平衡同美元指数的关系的时候,两者的相关性就充分表现出来了。图5—12说明,我们最终还是应该着眼于经济基本面来分析汇率,但是这个基本面不仅仅是美国3.2亿人的基本面,而应该是包括了东亚、拉美和中东在内的广义美元区的经济基本面。 [50]

当然,现实中,美元货币区是一个动态的概念,比如中国从1994年起锚住美元,到2005年7月21日开始逐步脱离美元,2015年8月11日之后基本脱离美元。这个过程中,头十年应该算作美元区,而后十年则理应算作“半美元区”的角色。金融界读者如果据此逻辑设计投资策略,应该更加精细地统计各国在多大程度上可以算作以及何时进出美元区。

图5—12 美元指数与广义美元区经常账户差额之间的高度相关性

注:此处的广义美元区,笔者将其定义为美国、东亚、拉美、中东等四个主要区域。

资料来源:世界银行数据库,CEIC数据库。

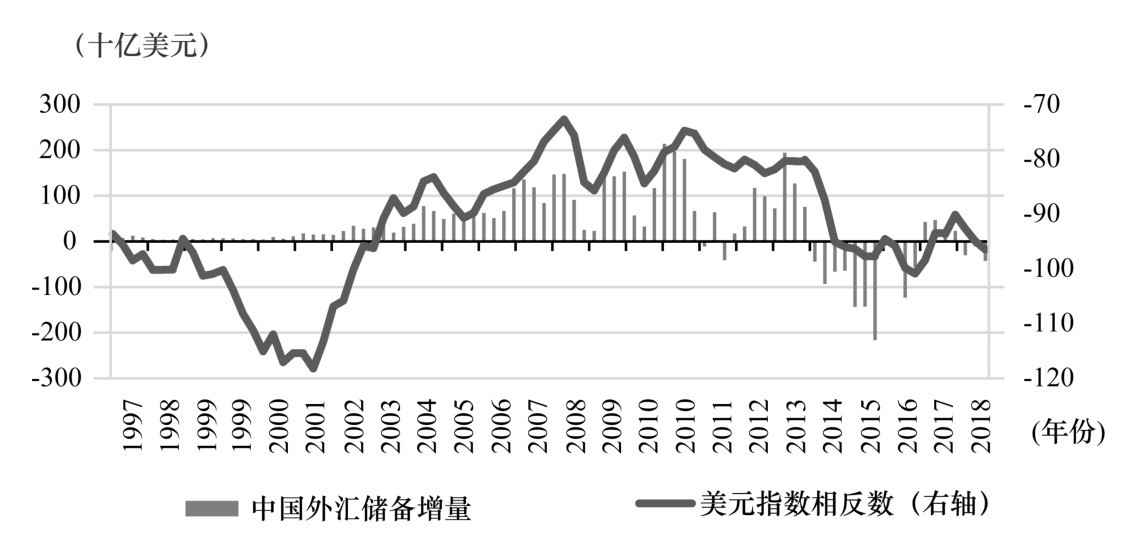

图5—13 中国外汇储备的增量与美元指数的负相关性

资料来源:CEIC数据库。

第二个专业性误解是中国的巨额外汇储备在美元汇率上的影响。许多人认为中国买入并持有如此多的美元国债,是美元指数的主要多头力量之一。换言之,当中国的经常项目—资本项目双顺差增大导致外汇储备增加时,会推动美元指数上升,反之下跌。但是实际上,两者的相关性恰恰与人们的直觉相反。

如图5—13所示。中国外汇储备的升降与美元指数的波动出现高度的负相关性,说明当中国外汇储备加速上升时,美元指数下跌了,而当外汇储备下降时,美元走强了。笔者对此想现象的解释是:中国很可能无意识地扮演了一个“做空美元”的角色。要想理解中国外汇储备在全球货币体系中的角色,就必须跳出一国自身的视角去看待问题,而要考察整个货币循环。由于美元是全球流动性的主要提供者,中国的双顺差获得的外汇主要是美元。企业结汇给商业银行,银行在外汇市场上卖给外管局,外管局进行储备的币种和资产配置。在国家外汇管理局的配置环节会发生一个转换:无论是从政治和安全角度考虑,还是从金融投资角度考虑,都不能把鸡蛋放在美元资产这一个篮子里,而是要在币值上多元化。在2012年6月的时点点上,有分析认为中国的外汇储备中美元资产占到了49%。美元的绝对比例似乎不低,但是考虑到企业的外汇进项中可能90%是美元资产,那么这就意味着中国官方储备每增加100美元,外管局就需要在国际市场上将大约40美元的资金从美元资产转换为欧元日元等非美资产以实现其多元化的储备管理原则。因此,中国政府实质上无意间扮演了美元的大空头角色。之所以称她无意为之,是因为这种裸空头角色其实蕴含着巨大的风险而非好处,长期大规模做空美元这样的超级货币不是深思熟虑的表现,因为这样做对中国几乎毫无好处。

除了上述两点之外,美元指数还有很多值得深度挖掘的特点:它与美国各届总统的民意调查支持率的变化高度正相关,即美元指数走高时伴随着总统支持率走高;在美国公共部门中,能干预美元指数的不仅有美联储,美国财政部也可以通过调整其国债久期来影响他国的储备头寸调整从而影响美元指数,当他们还掉远期债务多借短期债务的时候,能够有效压低美元指数;美元的强势周期,包括道琼斯指数在内的体系中心股市的表现将远好于外围股市,而在美元的弱势周期,外围股市好于体系中心的股市。大宗商品领域,中长期看美元指数与有色金属铜、铝、锌、铅期货价格显著负相关,而与铜期货价格相关程度最高,这也是为什么铜期货有“铜博士”的雅号,因为它最能指示全球经济的前景。

进入新时代,人民币汇率开始越来越趋于自由波动,由此而引发了各界人士对汇率走势的关注和分析。但是无论是大众媒体的评论还是市场人士的所谓专业分析,关于人民币汇率前景的判断充满了谬误。除了上文提及的将中国经济增速和债务率同人民币汇率凭想象联系在一起之外,还有其他一些流行的谬误。

比如说,有人提出“保房价还是保汇率”的问题,他们认为北京的房价大大高于美国绝大多数城市的房价,将来要么房价下跌要么汇率下跌;而房价背后有地方政府的土地财政和银行系统的金融安全问题为支撑,中国政府显然不能让房价下跌,所以最终只会让人民币汇率下跌。这个逻辑迎合了大众对房价的不满和对中国政府“操控”各种价格的能力的迷信,所以获得了很多信徒。但是它显然是错的,因为其中蕴含的假设是不同国家的房产价格具有趋同性。实际生活中极少有人因为本国房价比海外的高而实施套利,因此资产价格不具备全球一价的规律,那么所谓政府在保汇率还是保房价中二选一的问题就是一个伪命题。全球40年60国经济与汇率数据显示资产价格的波动同汇率也没有明确的相关性。日本房地产泡沫崩盘消退得如此惨烈也未妨碍日元长期走强。

又比如,有人认为中国人工工资和环境等要素的价格上涨正在驱走大量外资,为了避免出现失业和社会问题,中国政府最终将不得不让人民币贬值,从而降低中国制造的出口成本。自1992年以来中国最高决策者一贯奉行并从不讳言“保增长—保就业—保稳定”的治国理念,而且制造业竞争力同汇率水平之间也的确存在此消彼长的跷跷板关系。但是,假如我们分析一下中国劳动力供给的结构,包括年龄结构和能力结构,就不难认识到上述逻辑在新时代恐怕不管用了。中国人口的独特之处在于,近年来由于年龄和身体原因退出低端就业市场的劳动者规模每年有2500万人左右,而能够替补他们的每年新增年轻体力劳动者只有800万人,如此巨大的缺口只能通过劳动力市场的价格竞争和技术进步来弥补。正因此,尽管2012年之后包括制造业和资源业在内的“旧经济”面临相当困难的局面,中国社会却并没有出现大规模的失业现象,甚至仍然存在招工难的问题。中国真正面临的就业压力是大学毕业生所需要的白领就业,而要想在写字楼里创造足够多白领岗位,如果说汇率政策对此能有什么贡献的话,那么保持强势和稳定的人民币汇率可能要比让人民币贬值更有帮助。可以说,2012年之后新时代的主要特征之一,就是核心决策者开始逐步挣脱“稳增长—保就业”的政策牢笼。

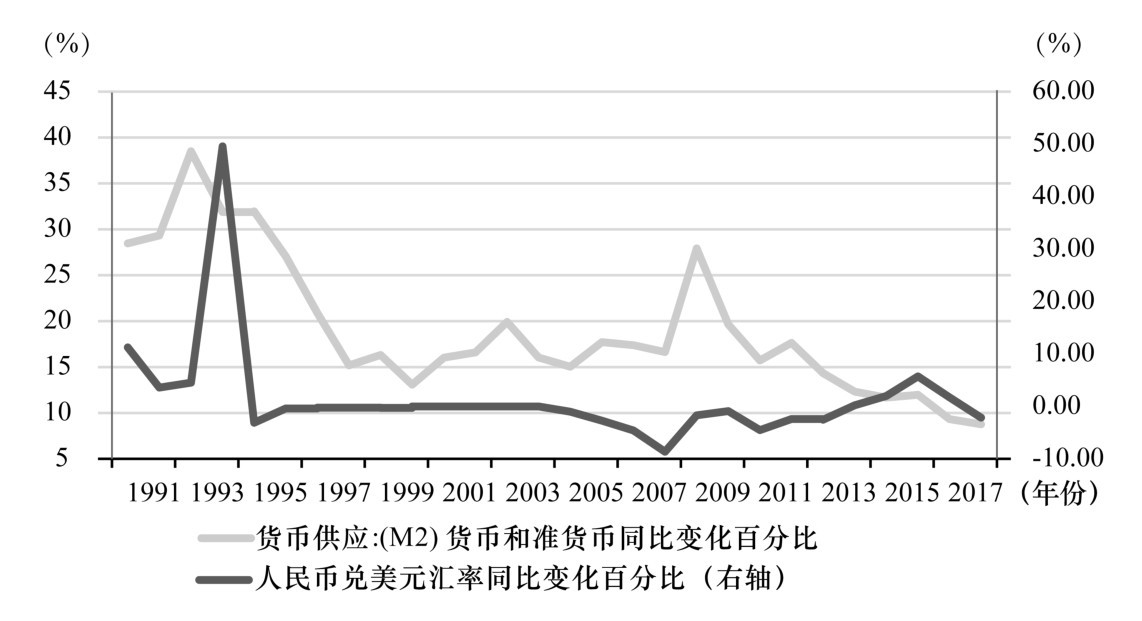

再比如,基于中美M2同GDP的比例,认为中国货币超发,故应贬值。但是从全球汇率史来看,广义货币的增速同汇率水平之间并不存在明确的相关性。以中国自身为例,1994—2012年,人民币的M2年增速平均在20%左右,这意味着每十年增长近6倍,而即便是在如此快速地“印钞票”,市场还是坚信人民币被大大低估了,数千亿美元热钱涌入人民币资产以牟取升值套利。而2012年之后,货币增速大大下降,这两年稳定在9%上下,但是人们开始看空人民币,认为印钞票太快了。那么,如何解释M2/GDP指标在中美两国之间的差异呢?这种差异主要是两国的融资模式差异导致的,中国主要是以银行的间接融资为主,而美国的融资体系中直接融资和金融衍生品占据了很大比例,所以如果要比,就应该比更广义口径的货币,比如M3。

M2增速与人民币汇率之间不是“面多了加水、水多了加面”的关系,反而存在某种替代性关系。这需要弄清楚M2怎么来的。三外路线下,外资和贸易顺差的涌入带来巨量外汇,为了避免升值影响出口工业的扩张,央行不得不扩张本币货币基础来买入外汇。这过量流动性一部分通过央票、财政存款和存款准备金政策对冲掉了,但是还有一部分表现为M2广义货币。换言之,要不是M2扩张得那么快,人民币早就升到6甚至5去了。外资流出中国,贸易出现逆差,本应导致人民币贬值,但是假如中国政府有意或者被迫维持本币汇率强势的话,只需卖出外汇储备收回本币,与此同时降低存款准备金率,买入国债、金融债和地方债便可。

图5—14 中国M2增速走势与人民币汇率走势(1990—2019年)

资料来源:CEIC数据库。

要准确把握人民币汇率(兑一篮子货币的CFET加权指数)的波动趋势,至少有以下几类因素值得纳入我们的考察范围。

第一类是对经常项目产生重大影响的因素,它们从不同的方向拉扯中国的贸易平衡。新时代的五大发展理念中,绿色发展的推进可能会抬高工业制成品的成本,协调发展和共享发展可能会降低中国的储蓄率,这三者都倾向于压低我们的贸易盈余,但是创新发展可能大幅提升中国可贸易部门的竞争力,尤其是在电子通信、新能源汽车、机器人、页岩油气、光伏以及芯片等领域的技术进步和赶超,在未来3—5年内对贸易平衡产生每年千亿美元规模的积极变化,毕竟能源和半导体的年进口规模分别达到了2000多亿美元,而汽车、手机和电脑则是更大宗的国际贸易品种,它们的边际变化都会大幅影响中国的国际收支平衡。此外,由于东亚产业链正在快速地向越南延伸,原本出现在中国名下的外资加工贸易顺差正在转移到越南等国名下,而中美贸易谈判中承诺的对美采购扩大和减小双边逆差也可能在短期内对国际收支平衡形成一定影响。将这些因素综合起来看,如果能掌握好改革与开放的力度和节奏,中国应该可以在较长时期内维持一个大体平衡、略有盈余、偶尔季度性逆差的贸易新常态。

第二类是对资本项目产生重大影响的因素,既有中国在“一带一路”倡议下的对外资本输出,又有人民币国际化带来的资本流入。人民币跨境支付系统CIPS二期全面投产,意味着中国为全世界铺设了又一个货币支付高速公路系统,那些担忧受美元支付体系制裁的国家、企业和金融机构从此有了可靠的第二选项。人民币石油期货和铁矿石期货形成人民币国际化的新一轮增长动能。包括欧盟成员国在内的众多国家都在把人民币债券纳入到他们的储备资产篮子中,这可以看作2015年人民币加入特别提款权货币篮子的后续效应正在逐步显现。考虑到中国在全球政治经济结构中的巨大份额和独特地位,国际储备资本流入的增长空间非常巨大。

第三类是政治性的影响因素。近年来,中国政府对汇率的态度已经悄然发生了重大转变:此前倾向于保持人民币适度低估以帮助制造业,而进入新时代之后则倾向于让人民币保持强势。这种政策意图的重大转变背后有其深刻的政治经济路线调整的背景,充分体现了汇率政策的再分配功能,而不仅仅是逼迫实体经济转型升级或者以强势来吸引国际储备流入这么简单。另一个值得考虑的政治性因素,是中国GDP追上美国重回世界第一的时间节点问题,目前多数预测认为会在2025—2027年前后发生。笔者认为这不完全是一个客观趋势,而在很大程度上是一种政策选择。假如继续以美元为锚,那么中国经济规模超过美国并继续成长的空间是不存在的。只有与美元脱钩并稳步升值,才能实现经济规模的可持续成长。笔者主张在条件允许的情况下尽早实现经济规模重回第一的阶段性目标,因为这一事态对于国际国内各方面事业都具有重大的政治意义和心理价值。要想在未来三年内经济规模赶上美国,不仅要求名义增速快于对方,也需要统计口径上做点与时俱进的调整,更需要人民币兑美元汇率有一定幅度的上涨。自2016年秋季以来,笔者多次预测人民币兑美元汇率在2021年可能在1:5.5左右,一定程度上即与此有关。强行单方面拉抬人民币汇率固然会给实体经济形成不必要的伤害,但是考虑到未来数年内的美欧政治经济趋势,美元指数当前已经进入了又一个长期下行周期。美国可能会把贸易伙伴的汇率问题纳入贸易战的议程中,要求人民币和欧元汇率像1985年广场协议之后的日元一样兑美元主动升值。所以考虑到美元下行因素,笔者的预测并不算太激进。

在中短期内(1—3年)上述因素都会以不同方式作用到人民币汇率上来,但是从长期(5—10年)看,决定一国货币汇率大趋势的最终还是其可贸易品的相对价格水平,而其背后的决定性因素则是供需两侧的主要力量:技术进步和老龄化。技术进步会让我们的产品相对他国更加物美价廉,而快速老化的人口结构意味着本土的通缩压力,同时满足这两个条件的经济体,其货币必然走强,甚至与印钞速度无关。这也是笔者长期看多人民币汇率的终极信心所在。当然,比起人民币汇率的涨跌,笔者更关注的是人民币汇率波动的逆周期性。相信随着中国成为产业资本的净输出国,人民币将越来越成为显著的逆周期货币。

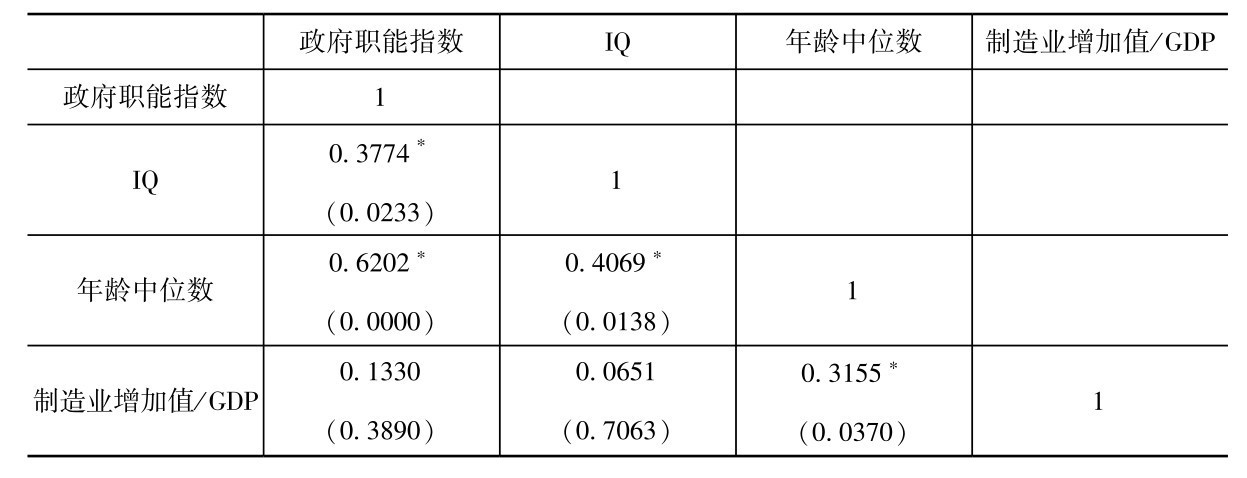

通过上文对各政治经济社会因素的解析,本文发现,汇率现象不可单独作为一种货币金融现象分析,而应该深入一国政治、社会、经济的底层结构进行分析。通过上文分析,国家能力、社会结构、经济结构,都是解释发展中国家汇率稳定性较差的关键因素。本书试图构建统一的多元线性回归模型来解释汇率稳定性,由于上文所述各指标间的相关性较强,存在着较为严重的多重线性问题,本文采用逐步回归法,选取政府职能、年龄中位数、IQ、制造业增加值占GDP比例作为自变量,汇率贬值指数作为因变量构造模型。各自变量相关性矩阵如表5—4,其中标星号的为在95%置信度下相关的变量。由于各变量的引入能较为明显地改变R2 且不会对某一自变量ß值产生大幅度影响,因此采用上述指标作为自变量。宗教信仰严肃度等指标也与汇率贬值指数存在显著相关性,但由于多重共线性问题较为严重便没有引入。

汇率贬值指数=∈+β1政府职能指数+β2年龄中位数+β3IQ+β4制造业增加值 /GDP

表5—4 各自变量相关性矩阵

资料来源:笔者自制。

基于最小二乘法估计,模型回归回归结果对应的表达式为:

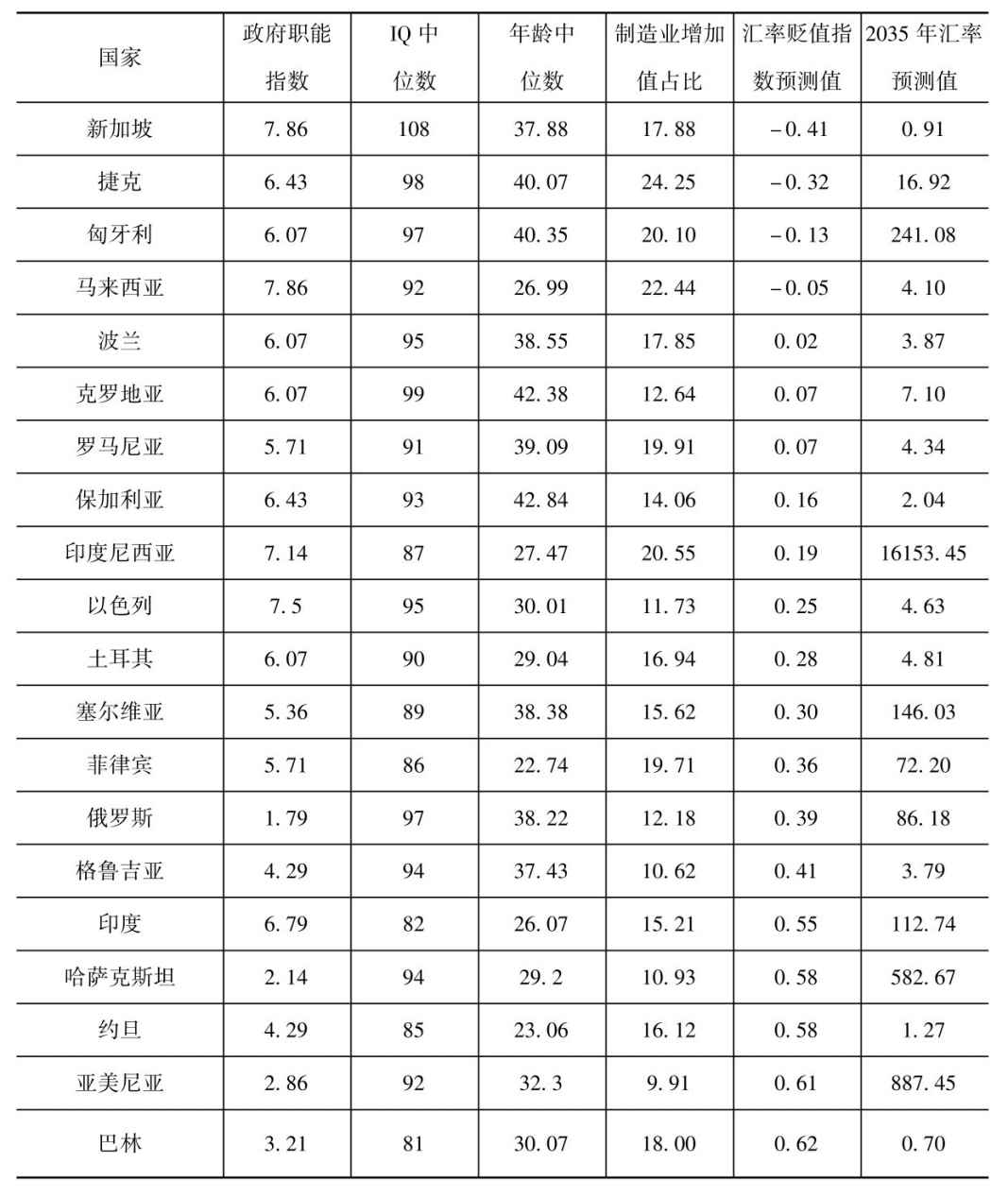

基于以上模型构建,对“一带一路”国家汇率稳定性进行预测。筛选“一带一路”沿线国中有独立货币且采用浮动汇率制度的国家的汇率贬值指数进行预测。

表5—5 “一带一路”国家汇率贬值指数预测值

表5—5 “一带一路”国家汇率贬值指数预测值续表

资料来源:笔者自制。

货币问题既是经济问题也是政治问题,而且在很多时候,由于它巨大而又隐蔽的财富再分配效应,它的政治特性往往超过经济特性。对于人民币汇率政策的政治含义中国学界的关注和挖掘是不充分的。本节旨在分析中国货币政策在国际和国内层面上的政治含义,并由此探讨中国内政外交的大转型。

从1979年开始的40年内,中国共产党的执政路线从以“阶级斗争”(政治)为中心切换到“以经济建设为中心”。与之对应,中国在全球政治经济体系中的角色发生了一个巨大转变。尤其是1992年邓小平同志的南方谈话之后,政治和外交上采取“韬光养晦”,经济上融入美国主导的全球化浪潮,中国敞开大门欢迎来自美国及其亚洲盟友的外商直接投资,为他们提供超国民待遇。正如第五章关于中国与全球化的探讨中已经提及,共产党领导的社会主义中国在资本主义世界市场体系中并没有获得免费搭车资格,而是向体系主导者支付了昂贵的车票。上述超国民待遇体现在市场准入、税收减免、廉价甚至免费的土地使用权、基础设施补贴、出口补贴以及提供顺从而廉价的中国劳工群体等方面,而在很长一段时期内,这些优待政策是中国国内的民众和私营企业难以企望的。但是对外部世界的最大补贴,还不是上述优惠政策,而是本节的主题——人民币汇率。人民币汇率政策如同一个巨大的杠杆,撬动了中国的快速工业化奇迹;但作为奇迹的必然代价,它也把中国民众的部分权益和劳动成果输送给全球的投资者、消费者和美欧日政府部门。在政治上,这笔“大交易”的合理性在于它能创造每年近千万的非农就业,借助外资和外部市场将中国社会迅速转变为一个工业制成品出口大国。在2010年出版的《中国为什么有前途——对外经济政策及其战略潜能》一书中,笔者以“三外路线”即外资、外贸、外汇的组合拳来称呼这种发展模式。

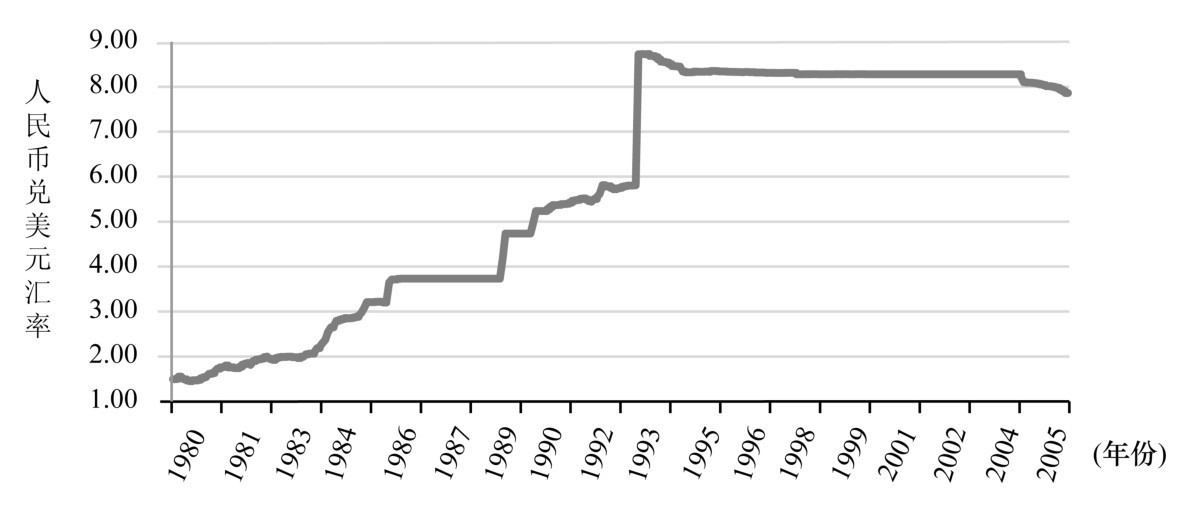

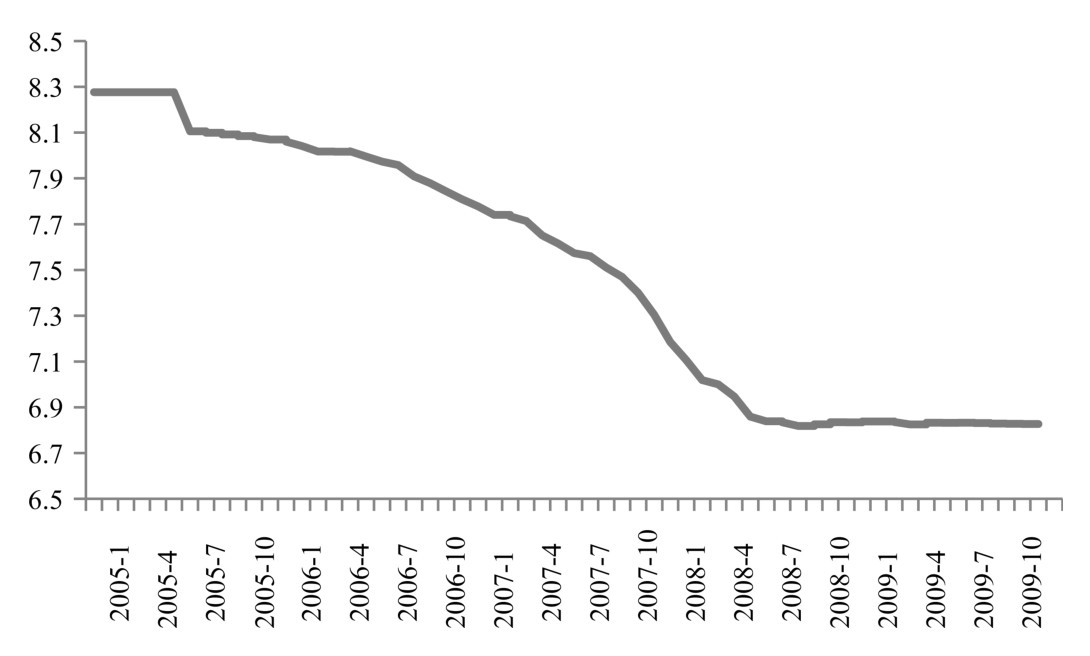

图5—15 人民币兑美元汇率(1980—2005年)

资料来源:CEIC数据库。

如图5—15所示,从20世纪80年代初一直到1994年,人民币兑美元的名义汇率持续大幅贬值,从大约2:1贬为8.7:1,此后的11年里,即便两国间的通胀率、全要素生产力差异发生了明显的变化,这个价格锁定在8.28:1。连1997—1998年的亚洲金融危机也没有撼动这个价格。 [51]

这种锚定美元的价格是由中国人民银行的货币政策二司来负责实施的,通过每天在银行间外汇市场上买入任何低于8.27:1报价卖出的美元或者其他等值外汇,他们把人民币兑美元的价格牢牢锁定在这条政策目标线上。由于加入世贸组织之后的中国出现持续的经常项目和资本项目双顺差,巨量美元从外部涌入中国,央行为了维持人民币汇率的稳定,不得不照单全收,而用以支付的则是增发的人民币(即所谓外汇占款),其后果是国内基础货币的持续扩张。

但问题是,对于货币汇率低估、双顺差、超额外汇储备以及背后所体现的整套治国路径的整体后果,中国付出的代价必须向国内分摊,而这个分摊过程就不是愉快的“请客吃饭”了。在西方政治学中,所谓政治,是对资源的权威性分配;但是在过去30年的中国政治实践中,国内政治则成了对负债和代价的分配过程。对外经济政策背后的成本向本国民众分摊的过程通常是非常复杂的,隐藏在许多专业化的术语和政策操作细节中,令受损者很难识别和逃避。限于主题和篇幅,在此仅仅把货币冲销的成本分摊过程作为案例提供给读者,虽是一管之窥,也有助于解其全豹。

如上文所述,美帝国体系中的制造业资本把生产环节外包给了中国,作为交换中国把自己的货币政策“外包”给了美联储。巨量美元涌入中国,为了维持人民币汇率稳定,央行持续“印钞”以买入美元,导致基础货币快速扩张。为了避免高通胀带来社会动荡,央行必须冲销这种“外汇占款”带来的过度流动性。在中国的货币政策实践中,冲销手段主要有三种:一是发行央票、二是存款准备金、三是国家财政在央行的存款。所谓央票,是中国央行自创负债,以每年3%左右的利率向金融市场借款从而收回部分流动性。 [52] 由于成本越滚越高,而且其法理地位颇为可疑,央票自2006年起逐渐让步于存款准备金。中国的存款准备金利率为1.62%,明显低于央票,用存款准备金对冲外汇占款,可以节约不少利息支出。 [53] 由于央行的货币超发是为了服务于中央政府保护出口工业的政策目标,所以让中央财政承担一部分冲销成本也是理所应当的事情,于是央行便理直气壮地把中央政府的大量财政存款压在库底,用以分摊部分冲销成本。由于财政存款的利率低至0.36%,所以尽管规模不如存款准备金,但是对于央行冲销成本的分摊作用不可小觑。 [54]

从政治角度分析,我们需要追问的问题是,上述对冲手段的代价最终由谁承担?或者说,羊毛出在哪些羊身上?

央行通过压低存款准备金利率获取的收益,源于商业银行等存款性金融机构的利润让步。然而,由于国内商业银行享有国家政策保护下的存贷差,可以将存款准备金负担部分或者全部转嫁给提供存款或者接受贷款的社会主体。最后的分配局面是,商业银行、企业或居民等微观主体,共同分担存款准备金对冲外汇占款的隐性成本。正是因为这一机制,中国的金融抑制才非常严重。居民储蓄利率被定在非常低的位置(2%左右),扣除利息税之后,储蓄者获得的利息收入往往抵不上通胀。国有银行把廉价的资金输出到国有企业中,而私营的中小企业不得不支付远高于官方信贷利率的价格从国有企业手中转贷。

财政在中央银行的存款源自政府税费及债务收入,是属于全体中国公民的现金资产。央行却将其压在库底对冲外汇占款,并以低利率支付利息,由此节约的对冲成本显然是以财政存款利息损失为代价,这将增加未来全国公众的纳税负担。换句话说,财政存款对冲外汇占款的成本,由全国纳税人共同承担。如果是中央财政来承担其代价,其整体社会后果还算可控,因为中央政府发行的国债成本较低,位于年息3%—4%。但是在现实中,由于中央地方之间的分税制,近2/3的税收集中在中央,而大量支出责任压在地方政府肩上,所以地方政府不得不以6%—12%(取决于不同地方的经济发展水平和信用质量)的利率从金融市场上融资以弥补财力的不足。地方政府用以抵押的资产,以及最终的还款来源,基本上是土地。地方政府通过从农民手中廉价收储土地,然后高价拍卖给地产商或者质押给银行等金融机构获取资金,把本应由民众获得的级差地租和家庭消费变成了政府投资的资金来源。考虑到上述转嫁机制,三万亿财政占为央行节约的利息支出,最终变为数万亿“土地财政”和由此增加的社会和政治代价。

2005年人民币汇率政策的调整是国际国内压力共同作用的结果。一方面,人民币升值的外在压力来自美国为首的发达国家的政治压力,要求人民币升值的人将人民币汇率与本国宏观经济形势以及商界利益联系在一起,认为锚住美元的人民币汇率导致了中国制造业对本国的产品倾销,从而损害了本国商界的利益。这些美欧的产业和工会利益通过其民意代表而把压力传导给政府,并为国家间经济外交设置了汇率议题。另一方面,中国国内社会各社会团体基于自身利益对汇率制度有着不同的偏好和要求,他们也尝试影响着货币汇率政策选择。

在2001年之前,由于中国的国际贸易体量较小,中国对美国的贸易刚刚从逆差逐渐变为顺差不久,因此中美关于汇率问题的争端相对较少。但2001年11月10日中国加入WTO之后,东亚国家面向美欧出口的制造业加速转移到中国,中国出口量每年以30%上下的速度快速增长,贸易盈余持续增加,人民币汇率成了有关国家的攻击重点,特别是对华贸易中的巨额逆差的美国,更是对中国的人民币汇率问题反复施压。

2002年,美国国内多个组织,如健全美元联盟(Coalition for a Sound Dollar)宣称,由于中国政府的操纵行为,人民币汇率严重低估,阻碍了美国产品的对华出口,进而形成美中之间上千亿美元的贸易逆差,属于违反国际货币基金组织、世界贸易组织等规则的行为,要求美国政府积极交涉乃至通过国际法、国内法解决。

2003年6月16日,美国时任财政部部长约翰·斯诺(John Snow)首次就人民币汇率问题发表公开谈话,称中国政府正有意实行基于市场的灵活汇率制度,美方乐见其成。同年9月,美国国会要求中国政府实现人民币兑美元自由浮动的提议遭到拒绝后,国会民主党参议员查尔斯·舒默(Senate Charles Schumer) [55] 在参议院提出一项关于人民币汇率的法案——《2003年舒默法案》(编号S.1586),主要内容是“中国政府如果不在6个月内调整人民币汇率,美国政府将对所有进口的中国产品加征27.5%的惩罚性关税”。 [56] 这是第一个有关汇率的国会法案,从此也被看作美国政府对华强硬姿态的一个象征。2004年9月9日,美国26家纺织、钢铁、农业企业组成“中国货币联盟”,要求美国政府根据美国贸易法“301条款”对中国是否操纵货币进行调查,并实施制裁。但美国政府几小时后迅速拒绝了该项申诉。虽然布什政府拒绝了来自劳工组织的申诉,但也表示美国会继续向中国施压以改革其货币汇率制度。同年10月,时任中国人民银行行长周小川和时任财政部部长金人庆受邀参加G7会议,邀请人正是美国财长斯诺,这被一些人士看作一次鸿门宴,压力焦点还是在人民币汇率问题上。

整体上看,美国国会和产业界总是在试图挑起中美之间的汇率和贸易纠纷,但是多年来,美国财政部在其每年两次的评估中,从来没有一次把中国确定为汇率操纵国。究其原因,美国财政部代表着美国国家的整体利益,而所谓的美国整体利益中,由于美国特殊的政治生态,华尔街金融资本的话语权明显超过了其他利益团体。

同时在中国国内,一些社会团体和产业部门担心自身利益受汇率政策影响,通过不同方式对政府施加影响。2005年5月10日,统计局贸经司首次公开发文称,不论汇率改革何时出台,仅对人民币升值的预期,就已经干扰了中国出口的均衡性。如果人民币在年内升值,将会严重困扰中国的出口。如果人民币升值3%—5%,在其他因素的共同作用下,当年出口增幅将下滑至10%或以下;如果升值15%甚至更多,中国当年的出口增幅有可能转为负增长,甚至出现较大幅度的负增长。这种观点得到了一些经济学者的支持。 [57] 这类学术观点被一些产业部门利用,比如纺织工业协会和船舶工业协会,以行业的生存和就业问题为理由希望人民币尽可能不升值,或者在升值中给予他们以特殊补贴。 [58]

中国决策者除了面临来自学界和产业界的压力之外,也有来自中国人民银行的反向压力,后者要求尽早实现汇率的适度浮动,从而把他们从货币政策不自主的窘境中解放出来。根据三元悖论,为了维持汇率稳定和产业资本流入的局面,中国央行失去了很大部分货币政策的自主性。2005年前后的中国央行尝试了各种手段来对冲过剩的流动性,比如发行央票、财政存款和提高存款准备金率,但是即便如此,通胀率仍在走高。此种情况下,中国央行希望通过实现汇率适度浮动来恢复货币政策的自主性。

为平衡来自国际国内的各方压力,最终中国政府采取了一种折中的汇率政策。2005年7月21日,央行宣布人民币兑美元汇率一次性升值2.1%,从8.2765:1跳涨至8.11:1,并由此而进入了一个兑美元“渐进、自主、可控”地升值的时期。图5—16反映的是此后的三年内人民币兑美元升值方式。

图5—16 2005—2009年人民币兑美元名义汇率

资料来源:IMF。

2005年7月汇改之后的三年时间中,人民币呈现了单向匀速升值趋势,在实践中变成了人民币兑美元名义汇率曲线以每月约千分之五的速度稳步升值。这种由政府隐性担保而实现的汇率价格的可预测性,充分体现了国家对制造业企业的支持:假如一家出口企业7个月后获得海外客户的美元回款,那么他可以在合同中提前将出口价格增加3.5%的汇率变化即可,而不需要担心因为汇率风险导致其亏损。这种做法其实是政府主动把出口企业的汇率风险揽到自己手中。

中国汇改政策出台以后,暂时平息了美方的怒火,但是这条光滑的升值曲线为金融市场玩家们提供了无风险套利的机会。投机者从香港或者华尔街借入美元并换成人民币,就可以同时获得两笔收入:一是美元贷款同人民币投资之间的利差;二是人民币兑美元升值带来的汇差,据业内人士透露,每一次交易可以实现5%左右的收益。而如果三个工作日可以做一轮交易,那么全年下来就是约400%的暴利。大量实体企业也借机进行套利活动,通过在香港和深圳同时设立公司,伪造两者间的出口收入以把资金带入人民币资产。这种借道贸易而引入热钱的行为进一步推高了贸易顺差的统计值,让中国的人民币看起来更有升值的理由。于是出现了一个自我实现的预言和自我增强的趋势。

人民币兑美元在2005—2008年升值幅度已达20%以上,其持续升值问题对中国实体经济带来的困扰已引起政府和学界的重视。2008年全球金融危机爆发之后,中国政府为保持经济和金融的稳定,重新采取了钉住美元的临时性汇率安排。美方的不满再次上升,因为金融危机期间,美国失业率迅速上升到10%的高位,大量民众流离失所,创造就业成为政府的重中之重。为转移国内的政治经济压力,美国又开始将“敦促”人民币汇率改革提上议程。

2009年1月16日,时任美国总统奥巴马表示将“通过所有途径”,包括向世界贸易组织投诉的方法,向中国施压,逼使中国调高人民币汇率。由此,中美开始了新一轮的人民币汇率争端。 [59]

彼得森国际经济研究所所长伯格斯坦宣称,人民币对美元汇率仍然被大幅低估,对美国经济带来严重影响。 [60] 如果人民币升值25%—40%,则美国每年的贸易赤字将降低1000亿—1500亿美元,美国将可以新增就业60万—120万人,这是实现奥巴马政府新出台的国家出口战略和再工业化战略的最有效且最廉价的手段。 [61]

自2010年起,相当一部分美国国会议员、学者和美国媒体倾向于把美国经济复苏缓慢、失业率居高不下、大宗商品价格暴涨以及世界经济失衡归咎于人民币汇率问题。众议院筹款委员会主席莱文,保罗·克鲁格曼,经济政策研究所(Economic Policy Institute)的斯考特(Robert E.Scott)等人纷纷发声声讨中国的人民币汇率政策。 [62] 2010年2月中旬,130名美国众议员联名致信美国时任财长盖特纳和时任商务部部长骆家辉,要求奥巴马政府“动用一切资源促使中国结束汇率操纵,不再利用被低估的汇率来促进出口”。同年3月,美国参议员查尔斯·舒默召开发布会,公布升级版“舒默议案”,并启动立法程序,再度就人民币汇率问题向中国施压。

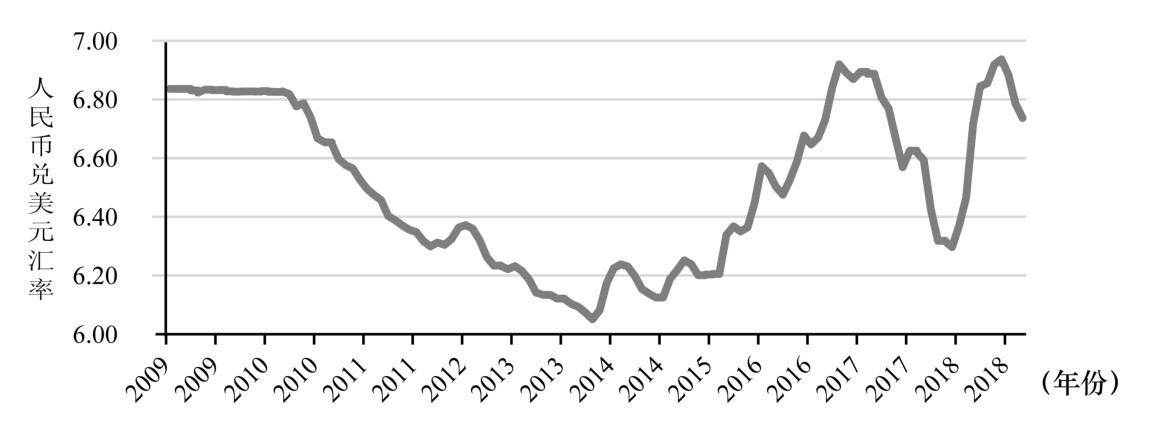

在美国国会和媒体掀起的舆论狂潮中,美国政府的态度则相对温和。如同历史上一样,美国国会和政府总是在扮演“坏警察好警察”的游戏。财政部部长盖特纳2010年3月24日在接受采访时说:“中国是一个主权国家,我们不能强迫其改变汇率。”他表示,相信中国会以自己的理由来决定结束人民币钉住美元的政策。中国政府口头上采取了相当强硬的立场, [63] 但实际上还是采取了妥协让步的政策举措。2010年6月19日,中国人民银行新闻发言人表示:“进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性。”这表明,美国对华汇率施压尤其是政府和国会软硬兼施的做法再一次奏效了。

图5—17 2009—2019年人民币兑美元名义汇率走势

资料来源:CEIC。

但是问题在于,这一次人民币兑美元的升值并不符合市场内在的趋势和要求。在美国政府的施压及其制造的升值预期之下,美元兑人民币仅从2010年中期的6.8升值至2013年底的6.0附近,升值的速度和幅度都低于此前。而且更重要的是,国际外汇市场上出现了认为人民币过度升值的呼声,并因此而前所未有地出现了专门从事看空并做空人民币兑汇率的对冲基金。自2014年年初起的三年内,国际汇率市场掀起了一轮又一轮的做空人民币的投机热潮,大量资本外逃,中国政府动用巨额外汇储备苦苦支撑,才勉强维持了美元兑人民币汇率没有跌破七。

纵观中美20年来围绕汇率问题的讨论,主要集中在两个方面:第一是定性的问题,即中国实施有管理的浮动汇率制度到底是不是美国政府指责的“汇率操纵”的行为;第二则是人民币汇率是否为美国巨额贸易赤字的罪魁祸首?

美国政治家们在公开讲话中一贯使用“汇率操纵国”的说法来威胁和压制中国,认为中国实施“有管理的浮动汇率”过程中的所谓管理实际上就是在“操纵汇率”。但在笔者看来,汇率操纵这个概念其实是一种政治话语而不是严谨的学术概念。全球有近1/3的国家实行的是有管理的浮动汇率制度,其中就有新加坡、中国香港、瑞士这样的高度开放的经济体,欧洲各国在20世纪70年代之后也反复实施过各种类型的汇率管理。在金融全球化的背景下,资本流动规模大、投机性强、破坏力大,很容易造成汇率剧烈波动并引发货币金融危机,因此政府进行必要的干预、保持汇率的适度稳定十分必要。这在后金融危机时代越来越成为国际学术界和政策界的主流观点。人民币汇率是G20国家中稳定性较高的,这对于中国成功避免金融危机、抵御风险传染冲击,保持经济稳定发展发挥了重要作用。

事实上,不论是以IMF的标准,还是以美国政府自己的标准来看,中国都未达到“操纵汇率”的标准,因此美国政府也难以绕过WTO的规定而武断的单方面决定对中美双边贸易施加惩罚措施。以美国财政部每半年出具的《国际经济和外汇政策报告》为准,当一国达到以下三个条件时,即可被认定为“汇率操纵国”:(1)对美贸易盈余超过一年200亿美元;(2)经常项目盈余占到 GDP 的3%;(3)通过汇率干预买入的外汇超过 GDP的2%。

自从中国加入 WTO 以来,历届美国政府和议员在大选或中期选举期间,都会发出指责中国人为操纵人民币汇率的指控和据此实施对华贸易制裁的威胁;而一旦选举结束,他们的态度通常都会出现微妙的变化。一个真正值得思考的问题在于,过去的20年间,尽管美国财政部每年都有两次机会把中国定义为汇率操纵国,尽管民意代表们反复向美国政府和中国政府施加压力,但是中国没有一次被定义为汇率操纵国。为什么美国财政部对中国如此友好?

对此问题人们可以有很多种解释,比如说中美的复合相互依赖或者中国对美成功的经济外交或者危机公关。但是还有一种有趣的解释是这样的:想象一下有人跑到自家附近的小超市愤怒地揪住老板的衣领说,“都怪你的超市价廉物美品种多,害得我长期预算超支而且过度肥胖。现在我要求你把卖给我的所有商品都提价27.5%,否则我将不再购买你的商品”。美国财政部当然不会傻到扮演这样一个滑稽的角色,更何况美国用来支付中国商品的货币是美方可以随时印制的。

人民币汇率的低估是不是美国贸易逆差的罪魁祸首呢?笔者认为根本不是。

其一,从全球市场体系的层面来看,正如本章第一部分我们已经强调过的,美国的贸易逆差同美元的全球储备地位是一个硬币的两面。中国政府的确使用了各种手段来争取越来越大的全球工业制成品出口份额,包括出口补贴,积累巨额外汇储备以减小汇率波动并延缓汇率的过快升值等。但所有这些举措的结果,无非帮助中国的出口商们在美国向非美世界提供的贸易逆差这块大蛋糕上切下尽可能多的比例而已,但是无法决定美国的贸易逆差的大小。因为归根结底,一国的贸易逆差是它本国内部的各种因素和政策决定的,包括人口结构、利率水平、税收政策和产业政策等各个方面,这些因素最终都通过本国的储蓄、消费和投资的关系作用于贸易。

其二,这就牵涉到第二个方面,即美国国内的储蓄率问题。储蓄率受到各种因素的影响,比如生活方式和文化传统,但是最直接有力的政策杠杆还是利率。美国的储蓄率太低,很多美国人都喜欢寅吃卯粮,一旦有了工作和收入,就开始使用大量的信贷和信用卡来体现满足消费欲望。考虑到崇尚勤俭致富生活的新教徒曾经是美国主流人口,这种消费文化显然并非从来如此,而是现代商业、金融业和政府税收政策的共谋产物。归根结底,储蓄率低如同肥胖症一样,是自己选择的结果而不是超市和快餐店的错。就美国的情况而言,是跨国公司、金融部门成功地压倒了美国社会的劳工组织和中下层阶级,在美国国内政治中占据主导性地位,控制了美国的内外经济政策乃至更广泛的政策组合。如果处于长期失业或者半失业状态中的普通美国人把指责矛头导向中国,不但于事无补,反而放过了真正的罪魁祸首。因为中国对美出口减小之后,只要美国国内的结构性问题不解决,出口国会变成越南、柬埔寨和孟加拉国,其结果是美国蓝领人口仍然无法摆脱其被牺牲的命运。

其三,从实证研究的成果来看,人民币汇率也与美国逆差几乎无关。沈国兵对1998—2003年的中美贸易收支和人民币汇率的月度数据进行了EG(Engle-Granger)两步法检验,得出结论认为不论是长期的或者是短期的人民币有效汇率,与中美贸易收支之间既没有长期稳定的关系,也没有格兰杰因果关系,用汇率变动解释贸易收支的做法并不可靠,因此仅仅通过逼迫人民币汇率升值是无法解决美国对华双边贸易逆差问题的。

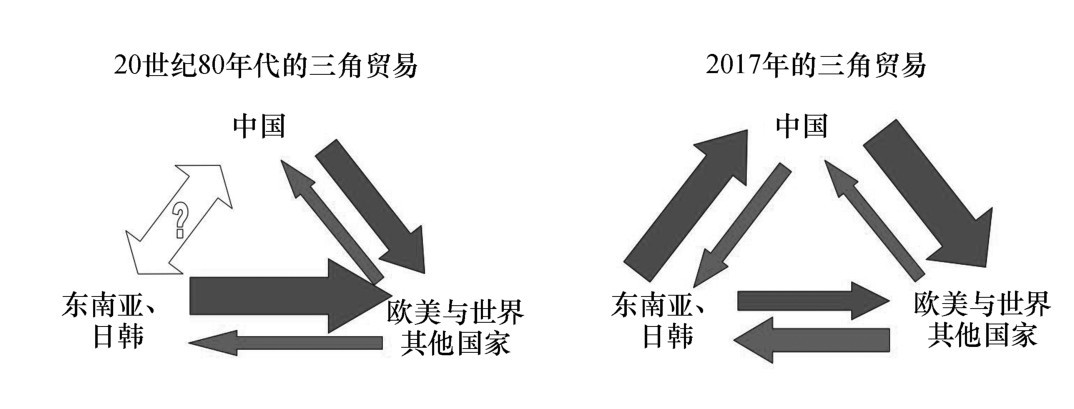

其四,中国所谓的贸易顺差背后也还有很大一部分水分,因为大量的中国出口到美国的制成品并非由中国人和中国企业生产的,其附加值也并不归中国所有。东亚供应链上的三角贸易模式就是最主要的原因。加工贸易在中国的对外贸易中占据着重要的位置,日韩等国向中国的产业转移,将自身对美国的贸易顺差转移为中国对美国的贸易顺差,加重了中国与美国的贸易摩擦,恶化了中国的国际贸易环境。 [64] 拉尔(S.Lall) [65] 、斯洛勒克(M.Srholec) [66] 认为中国在国际分工中处于劳动密集的生产阶段,如对高技术产品的加工、装配等,之后再将成品出口到发达国家中,这无疑夸大了中国贸易顺差的规模。因此东南亚、日、韩等国将零部件出口到中国进行加工、装配,再从中国出口到欧美,导致中国对美国贸易盈余虚高,而亚洲其他各国对美贸易相对平衡(如图5—18)。学界普遍认为,如果不使用传统的贸易额而是使用增加值来计算中美之间的贸易逆差,那么中美之间的失衡值将缩减为目前数值的一半左右。

图5—18 亚洲供应链三角贸易变迁

资料来源:笔者自制。

中国向美国出口的中低端工业制成品和消费品,本来应该有足够规模的高价值高科技含量的美制产品出口到中国来平衡,但是由于美国方面对华的技术禁运和自我出口设限,中国希望购买的许多产品不能出口,而这种非经济因素扭曲了中美双方的贸易,并进一步扩大了对华贸易逆差。有研究认为,如果美国对华出口限制能够放宽到对巴西这样的新兴经济体的类似标准,目前对华贸易逆差将减小25%。

如上所述,快速发展的奇迹背后是有代价的,中国民众既受惠于中国的工业化崛起,也为此承担了各种代价:贫富分化和地区差异迅速扩大;三亿劳动者不得不长期背井离乡、超时工作以养家糊口;持续上涨的房地产价格照多数经济学家的理解,是货币超发和土地财政共同作用的结果引起普遍的社会焦虑;工业化、城镇化所伴随的拆迁补偿问题、环境污染问题往往是社会不满的重要爆发点。而这种“三外路线”的发展模式的必要性随着时代的变迁却在悄然消失。

随着中国工业化进入中后期,中国人口的年龄和产业分布都已经出现了重大变化,“三外路线”所带来的经济增长和政治效果都呈现边际性弱化趋势,而代价则越来越难以接受。低端劳动力市场上退出者多而新进者少,劳动密集型行业普遍招工难。而见多识广的、更具权利意识的中产阶级民众占人口的比例不断提升,他们不会因为经济增长的傲人数据而轻易兴奋和自豪,而是把政治诉求集中在民生、环境和社会公平正义方面。

正是由于清醒地意识到这种新的国内政治经济格局,习近平总书记带领着中国特色社会主义建设进入了新时代。在党的十八大和十九大报告中,除了“经济建设为中心”之外,还悄然出现了一个新词:“以人民为中心。”一系列重大改革显示出新一代领导核心的政治责任感和坚强领导力。铁拳反腐、全面从严治党、绿水青山就是金山银山、全面脱贫攻坚战,对外政策更加有所作为,所有这些重大政策调整都在回应民众的多元而现实的需求,有利于提升民众的获得感,党的合法性不再单纯地依靠经济增长和创造非农就业来支撑。在这个全面深化改革的大背景下,金融和货币的改革当然也是题中应有之义,其中最引人注意的是,人民币政策的核心问题不再是过去的汇率水平问题,而是人民币国际化和资本项目放开,政府对汇率的态度从偏好低估转变为允许自由浮动。

2015年8月11日的新一轮人民币汇率改革,标志着人民币开始脱离美元本位,转而根据我们的外贸国别结构参考一篮子货币而不是锚住美元,并且明显扩大了日常波动幅度。当时正值股市出现了无序去杠杆导致的暴跌,而外部美元加息升值预期正甚嚣尘上,所以这轮汇改所处的时机与内外环境不是非常有利,加速了国内资本的外流。这种资本外流其实是迟早要发生的,因为有三股力量一直在等着离开。一是“三外路线”的发展模式导致在中国积累了十万亿级别的外资权益,它们以持有房产和股权的形式在中国滚动投资,享受人民币上涨和高息带来的双重好处,一旦人民币开始进入下跌周期,其中一部分便会离开。二是此前在人民币上升周期中通过各种手段进入中国的套息热钱,由于美国的加息和人民币的贬值趋势,它们必须尽快撤离。三是中国富人群体出于各种动机需要将一部分资产配置到海外去。

于是,2016年在中美汇率争议的历史上出现了一副奇特的景象,那就是中美双方的政府以及国会异口同声地强调人民币应该兑美元升值。在美国方面,美国中下层白人在全球化时代的相对被剥夺感带来了左右两翼民粹主义的高涨,让特朗普和桑德斯等非主流政治家异军突起,他们坚定地反对全球化,批判自由贸易尤其是对华贸易逆差。在他们的竞选演讲中,人民币当然是被严重操纵和低估的,理应对美元继续大幅升值。而有趣的是,2016年的中国政府正在努力应对市场上排山倒海的资本外逃和汇率贬值预期,中国政府反复声明“人民币没有贬值基础”,并且消耗了一万亿美元的外汇储备来支撑人民币兑美元汇率,却无法迅速逆转贬值预期和做空人民币的投机行为。站在两国政府和政治家们的对立面的是两国的金融市场,华尔街、香港和上海的金融机构在看空人民币的问题上形成了一致预期,认为人民币兑美元不但很快跌破7:1的关键位,而且将在未来持续大幅贬值。这种市场一致舆论引发了中国富人和中产阶级的财富恐慌,纷纷将手中的人民币存款换成美元,而他们的羊群效应又反过来进一步压低了人民币汇率,并形成了自我实现的预言(self-fulfilling prophecy)。在此背景之下,中国政府反而乐于见到美国政治家施压人民币兑美元升值,因为多少有助于对冲掉一部分市场做空人民币的力量。

[5].Levy-Yeyati and Sturzenegger,2005,p.1609.对该分类方式的解释见黄薇《汇率制度与国际货币体系》,社会科学文献出版社2014年版,第58—59页。

[8].潘红宇:《固定汇率制度还是浮动汇率制度?》,《世界经济探索》2016年第3期。

[11].该观点来自魏尚进教授2018年5月10日在北京金融50人论坛的演讲《从最新实证研究结果来看金融开放的策略》魏尚进教授向笔者提供了演讲稿,北京,2018年5月10日。

[12].易纲、汤弦:《汇率制度“角点解假设”的一个理论基础》,《金融研究》2001年第8期。

[13].Shengzu Wang,“Does Monetary Policy Credibility Matter for Exchange Rate Volatility?A Small Open Economy Case”,Paper on the 43rd Annual Conference of the CEA,2009.

[17].易纲、汤弦:《汇率制度“角点解假设”的一个理论基础》,《金融研究》2001年第8期。

[20].杜晓蓉:《发展中国家偏好钉住汇率制度的新理论分析》,《安徽大学学报》(哲学社会科学版)2006年第5期。

[21].[美]查尔斯·金德尔伯格:《1929—1939年世界经济萧条》,宋承先、洪文达译,上海译文出版社1986年版,第12—13页。

[22].王正毅、曲博:《汇率制度选择的政治经济分析——三种研究路径比较及其启示》,《吉林大学社会科学学报》2006年第5期。

[23].曲博:《危机下的抉择:国内政治与汇率制度选择》,上海人民出版社2012年版,第108页。

[24].[美]斯蒂芬·沃尔特:《驯服美国权力:对美国首要地位的全球回应》,郭胜、王颖译,上海人民出版社2008年版。

[29].参见[美]古列维奇《艰难时世下的政治:五国应对世界经济危机的政策比较》,袁明旭、朱天飚译,吉林出版社2009年版。

[30].关于贸易政策造成的国内社会分化参见[美]罗纳德·罗戈夫斯基《商业与联盟:贸易如何影响国内政治联盟》,杨毅译,上海人民出版社2012年版。

[31].[美]杰弗里·弗里登:《货币政治:汇率政策的政治经济学》,孙丹、刘东旭、王颖樑译,机械工业出版社2016年版。

[33].[美]戴维·斯坦伯格:《汇率低估政策的制度研究》,王宇译,商务印书馆2018年版。

[34].曲博:《危机下的抉择:国内政治与汇率制度选择》,上海人民出版社2012年版,第116页。

[37].[美]杰弗里·弗里登:《货币政治:汇率政策的政治经济学》,孙丹、刘东旭、王颖樑译,机械工业出版社2016年版,第180—182页。

[38].曲博:《危机下的抉择:国内政治与汇率制度选择》,上海人民出版社2012年版,第111页。

[45].本节的实证研究部分由王雪莹同学负责数据的收集、处理与图表制作。

[47].中央政府债务中外币占比采用2015—2017年均值,其中泰国数据为2015年和2017年的均值,韩国、马来西亚为2015年和2016的均值。

[48].[德]马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义》,于晓等译,生活·读书·新知三联书店1987年版。

[49].Marc Chandler,Making Sense of the Dollar,New York: Bloomberg Press,2009.

[50].换一个角度看,美元指数的成分是美元兑欧洲、日本、加拿大的货币,所以除了这些准中心经济体之外的全球经济体才是美元的实体基础。

[55].舒默美国国会参议员,来自纽约州,美国民主党核心人物,是对华经济问题的强硬人物,在人民币升值等一系列问题上从不放过任何机会。

[57].复旦大学孙立坚教授认为对于中国这样一个对外依存度高达70%的国家来说,汇率调整给制造业带来的压力太大。

[58].事实上,人民币升值并没有导致中国制造业和中国出口的崩溃,2006—2007年两年间,中国出口继续保持高速增长,纺织工业和船舶工业的利润,在扣除掉国家给予的补贴之后,也都是创出了新高。

[59].《人民币汇率不应被某国当作掩盖本国问题遮羞布》,2010年10月5日,news.sohu.com/20101005/n275426260.shtml。

[61].张志强、雷雨:《货币战争中的人民币》,经济日报出版社2011年版。