债务也称杠杆,它既是市场和政府的功能重要交汇之处,又是研究全球政治经济体系的富矿所在,但也是一个充满误解和偏见的金融经济知识领域。因此,在深入探讨美国、中国和世界的债务问题之前,我们有必要用逻辑和数据澄清关于债务的若干事实。

第一个事实是债务的永久增长是经济增长和发展的自然结果,也是无锚货币体系的必然产物。

整个世界的财富量自工业革命之后便以此前数千年难以想象的速度快速扩张。这种财富量的增长,从源头上看是因为人的能力的大幅跃升,但是从结果来看是人的财产权的总量在持续增长而且越来越多样化:房产、股权(票)、债券、保险合约、期货期权合约、社会福利(entitlement)、知识产权、资产支持证券等,无论何种形式的财产,归根结底可以拆解为底层的股权(所有权)和债权。但是债权与债务必然是对应,当一个人拥有一笔债权的时候,必然有人在承担着相应额度的债务,两者必然守恒,加总必然为零。

自上而下地看,一国债务的总量扩张,取决于财产权总额的增长和股权与债权之间的比例。由于文化传统和产业结构的不同,有的国家偏好直接融资(股权融资)比如英美系国家,有的国家则偏好以债权和信贷为基础的间接融资。但是只要一个国家的经济总量在持续扩张,人们变得越来越富有,那么他们的股票和房产的所有权就会变得越来越昂贵,与之伴随的是相互之间的债权债务关系也在快速扩张。在金本位或者复本位时代,这种同步扩张受到黄金为首的硬通货供给规模的限制,最终债务人相当于是全球硬通货的天然储备库。而从金本位和金汇兑本位制度向今天所处的无锚货币时代的转变,导致了各国的中央银行取代自然界而成为最终债务人。人们的财富量、产出量、交易量增长,必然导致总负债的扩张,从而也就意味着最终债务人的资产负债表规模扩张。

事实上,现代经济中,货币、信贷几乎是债务的同义词。

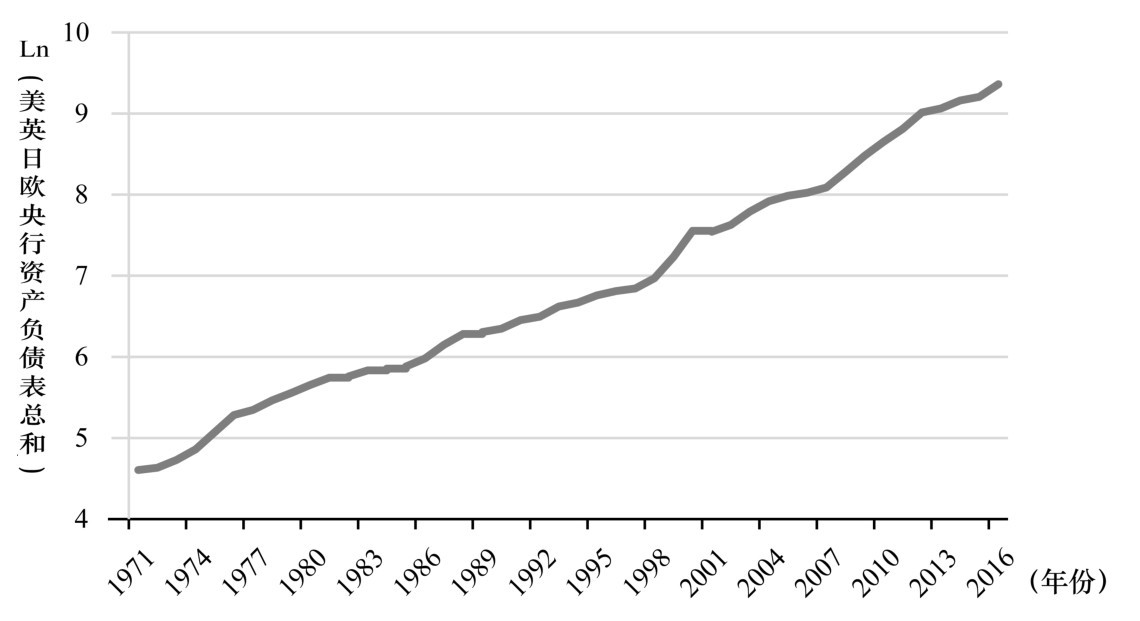

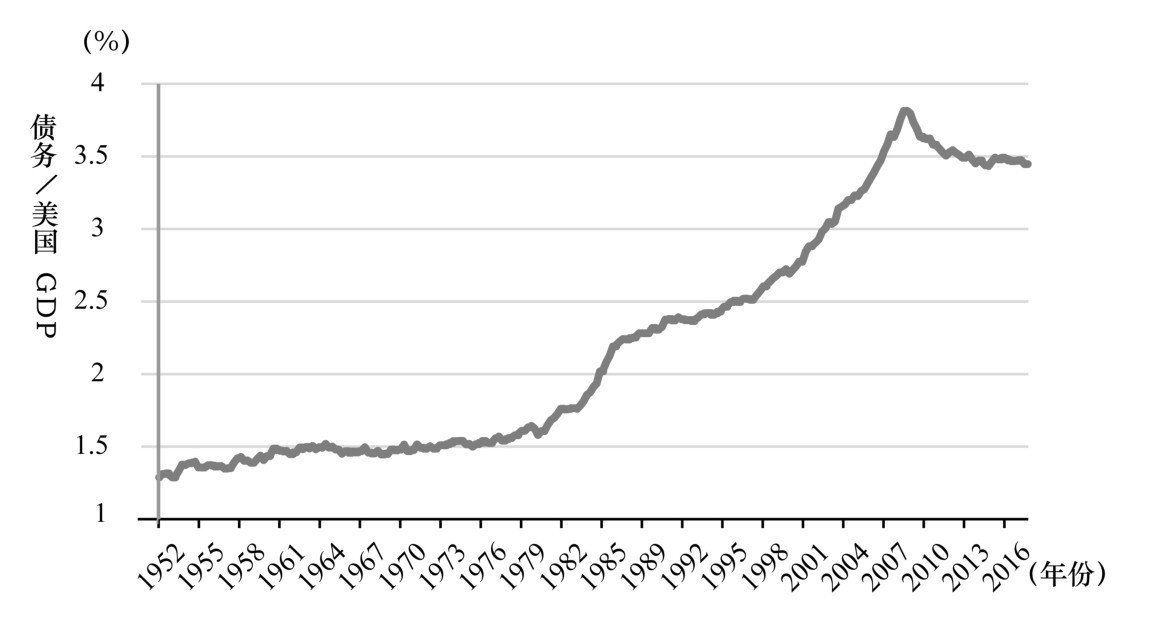

一个事实是,1972年之后,全球央行的重资产规模处于持续的、近乎匀速的扩张状态之中(如图6—1所示)。用中国对外经贸大学副校长赵忠秀教授的说法,我们所生活的整个经济货币世界其实并非坚实而静止的大陆,而是像宇宙大爆炸一样的永恒扩张的一个虚拟球体。这个信用大爆炸或者说债务大爆炸的时间起点应该是在1972年,即从布雷顿森林体系向今天的牙买加体系转变的时刻,因为从此全球央行的货币政策脱离了黄金或者其他硬锚的约束,而是锚住通货膨胀率的软锚。各主要央行纷纷把目标通胀率设定在2%左右的水平,因为这个目标水平一方面不太高从而不会把储蓄者从货币和银行体系中吓跑;另一方面又足以悄悄地帮助债务人减少其部分真实负债压力。

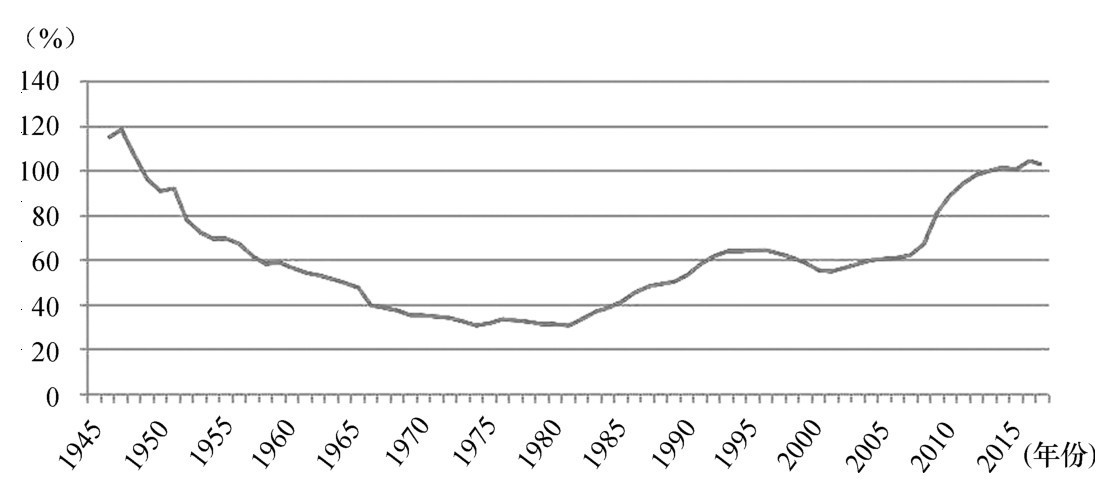

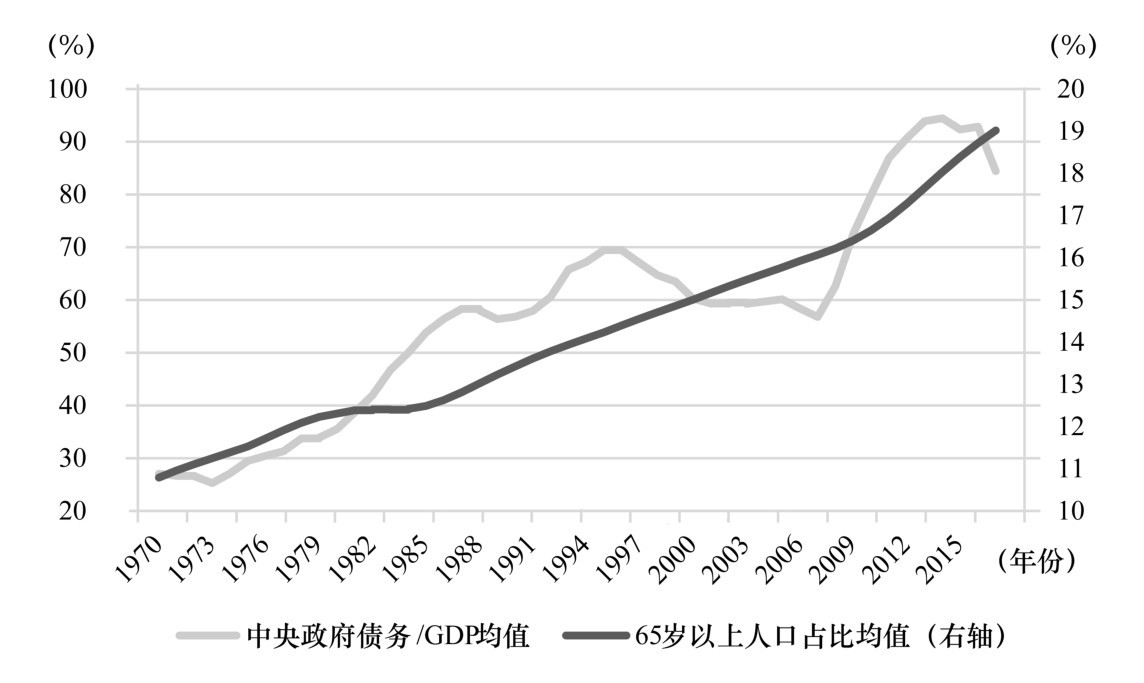

在这样一个永恒扩张的信用宇宙之中,政府的债务空间得以事实上的无限化,因为只要不是在短期内扩张得难以为继,政府债务可以用时间换空间,不断地借新还旧,而且利率也是部分地由自己设定,所以我们可以看到一个现象:第二次世界大战后主要经济体的债务占GDP比例经历了一个明显的大U形,而底部区域便发生在20世纪70年代。

图6—1 无锚货币时代美日欧英央行资产负债表总和呈持续扩张趋势

说明:日本数据为日本央行总资产(十亿美元),美国数据为central bank assets;英国数据为Bank of England Balance Sheet-Total Assets in the United Kingdom(十亿美元); 1999年之后的欧元区数据为Central Bank Assets for Euro Area(11-19 Countries)。1985-1998年为荷兰、比利时、卢森堡、法国、意大利、德国、希腊、西班牙、奥地利、爱尔兰、芬兰、葡萄牙12国央行资行总和,其中希腊应该是2001年才加入欧元区,1971—1984年为除卢森堡外上述10国的加总。

资料来源:笔者根据美联储网站,世界银行,Wind,CEIC等数据整理所得。

图6—2 第二次世界大战后美国联邦总债务占GDP的百分比

资料来源:Office of Management and Budget,the White House。

图6—1与图6—2说明,既然这个世界选择了让全球货币体系脱离黄金硬锚,那么就必须接受货币基础的持续扩张,从而也就必须接受债务相对于经济的持续扩张。

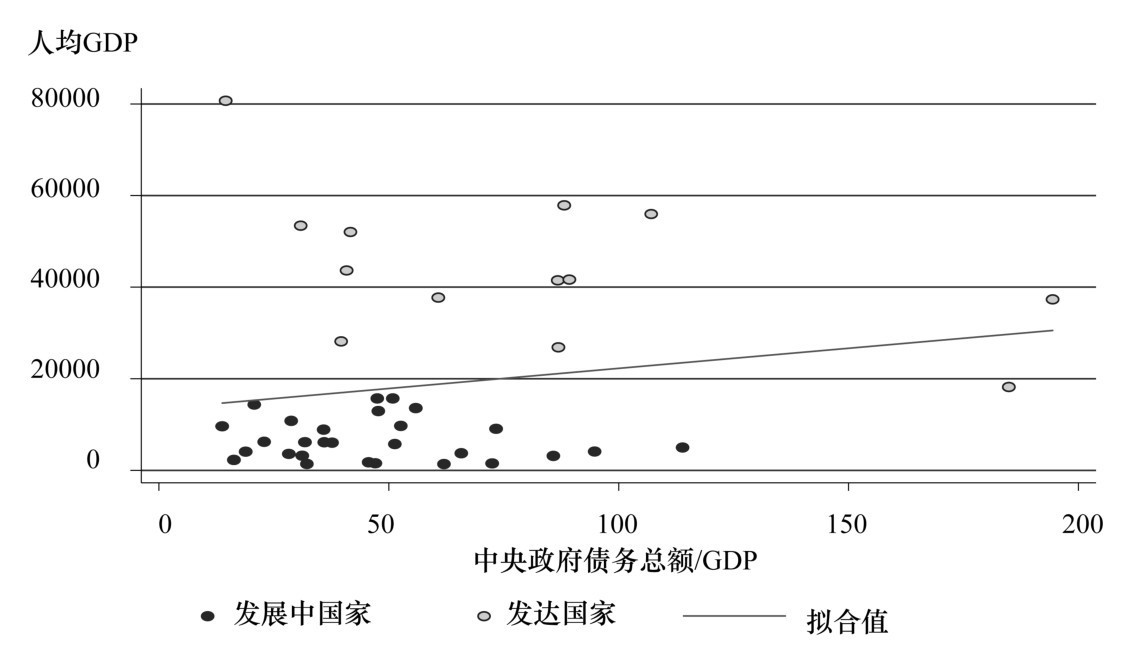

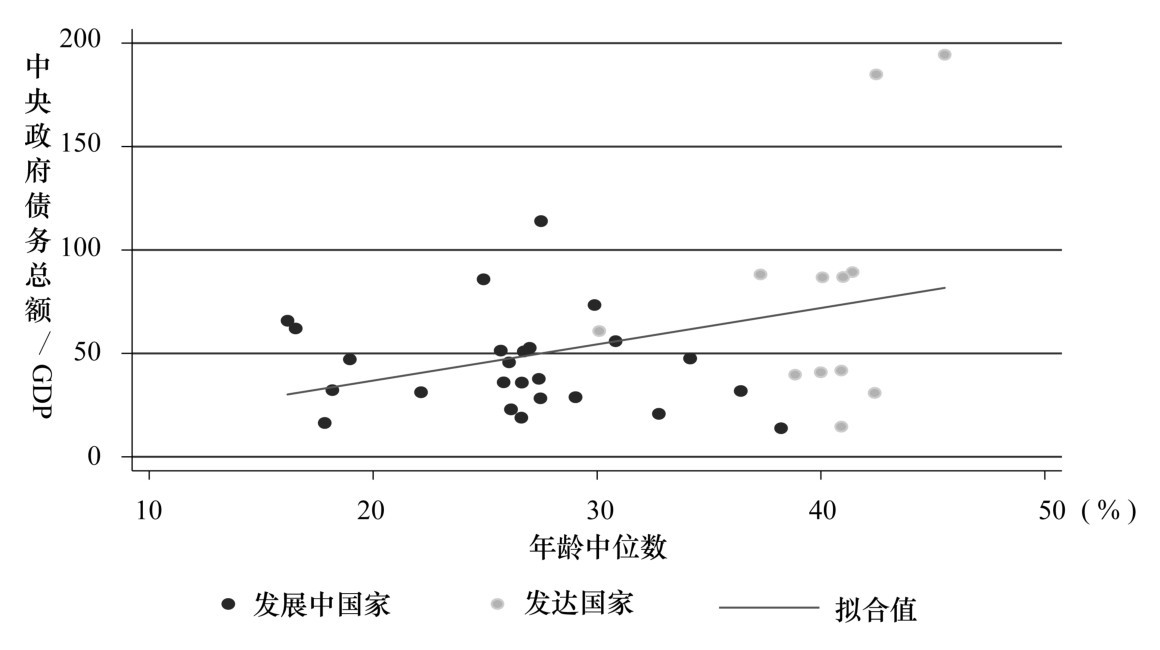

第二个事实,债务率的高低与经济金融风险无关。前文已经指出,全球市场体系的中心比外围更加富有,而且更加稳定。但是如果我们将各国的债务率数据同其人均GDP放在一起的时候,不难发现,中心国家的债务率整体上要高于外围发展中国家。

图6—3 各国政府的债务率与人均GDP

资料来源:世界银行数据库,CEIC数据库。

排除掉中东产油国之后,人均GDP与政府债务率呈正相关关系。债务率越高的国家其经济未必更稳定,但是图6—3至少说明债务率越高并非经济越不稳定。

也有流行观点认为政府债务会对汇率形成压力,笔者的研究发现,债务率同汇率之间的关系是正相关关系,债务率越高的国家汇率越坚挺,这与人们直觉印象正相反。一个典型案例就是日本,日元是1979年至今最坚挺的货币,而日本政府的债务率也碰巧是世界上最高的;另一个案例就是美国,40年来比美元更强势的货币只有四种,而美国联邦政府的债务率也是全球偏高的。为什么欠钱越多的国家货币信用越好?答案是:只有强势有信用的经济体才能从市场上借到更多钱。

债务究竟为什么带来风险?对普通借贷者而言,在排除掉经营失利亏掉资本的情形之后,主要的债务风险来源于两种错配:一是周期错配;二是币种错配。所谓周期错配通常是借入了短期负债投入了长期项目,通过续短为长来获取利差收益,但是当融资链条出现断裂时,要么违约要么不得不低价出售长期项目的股权和资产来还款,从而导致巨大损失。所谓币种错配是指负债端用货币甲计价结算而资产端用货币乙计价结算,当甲乙两种货币之间的汇率出现大幅波动时或者甲乙两种货币的兑换受限时,债务人将承受损失乃至不得不违约。对于国家为主体的债务人而言,作为本币的债务人兼发行人,只要是本币债务就不会出现周期错配,主要的风险在于外币债务。

看历史上各个国家所爆发的债务危机的案例,危机爆发时的债务率差异非常巨大。拉美国家的债务危机爆发时,其外币债务率往往并不是特别高(见表6—1)。拉美债务危机爆发时,其外币债务率并不比东南亚国家高,但是随着危机的爆发带来资本外逃和本币贬值,债务率反而急剧上升。

表6—1 拉美和东亚国家20世纪80年代外币负债率

注:所用负债率计算公式为:一国年末外债余额与GDP的比值。

资料来源:世界银行。

如果说发展中国家的债务危机同债务率高低的关系不明显,那么发达国家呢?2008年国际金融危机时,日本的各方面债务率全球最高,但危机的发源地恰恰是债务水平并不高的美国。

杠杆水平对风险的影响很重要的是看债务主体的信用状况和抵御风险的能力。政府部门拥有主权信用且偿债能力强又无倒闭风险,即使杠杆水平高一些,风险程度并不高。而非金融企业部门和居民部门的信用状况和偿债能力相对较弱,则杠杆水平高风险就相应较大。国有企业具有政府信用隐形担保,则杠杆水平较高,风险也相对不大。民营企业尤其是小微企业的情形则相反。由于金融市场高度的信息化和一体化,金融部门杠杆水平高往往导致风险暴露甚至金融危机。

第三个事实是,流行杠杆率的计算有逻辑问题。最常见的宏观杠杆率是债务占 GDP 之比。按照国际通行惯例,一国实体经济的杠杆率是一国非金融部门的杠杆率,即是政府、非金融企业和居民三个部分杠杆率之和。 [1] 公共部门的杠杆率,通常是用中央政府的债务除以 GDP,对于某些中央和地方财政存在某种连带偿付责任的国家,比如中国,有些研究者常常会把地方政府的债务也加总进去。但是,会计学中要分析一个债务人的还款能力和违约可能,那么应该用债务(存量)除以其资产(存量),或者利息支出(流量)除以其利润或者可支配收入(流量)。债务是存量,GDP 是流量,用存量除以流量,能说明什么问题?好比说,甲乙两家企业,各自负债1亿元,甲的年产值是1亿元,乙的年产值是2亿元,则套用流行的(宏观)杠杆率的算法甲的杠杆率比亿高出一倍。但是哪个企业风险更高?恐怕很难说,因为年产值同还款能力和违约风险之间的联系非常弱,不同的行业产值规模和利润率差异非常大,有经验的信贷员会考察其税后利润、成长性和抵押物质量,而不是看宏观杠杆率。因此显而易见,流行的所谓宏观杠杆率在逻辑上是有严重缺陷的。

在这个存在缺陷的公式基础上进一步发展出的广泛传播的债务焦虑,则将问题更加复杂化了。分子(债务)和分母(GDP)之间是一种非线性的“纠缠态”关系,减少一个单位的分子,可能导致两个单位的分母的消失。两者联动的前提下,这种焦虑会引发资产负债表的收缩。有些人认为这种焦虑就是在分母不受影响的情况下减少分子,这种线性和局部化思维在思想上是幼稚的,在实践中是有害的。它体现出一种西医的思维倾向,即头痛医头、脚痛医脚,根据指标来治病,把调指标当作治病本身。病人的体温高了,他们就开退烧药,然而体温不是病灶本身,发烧仅仅是人体在受到病毒或者细菌入侵时而动员自身肌体的能量进行反抗时的一个副产品而已,真正的治病应该是杀死病毒和细菌,或者强健患者肌体的抵抗力促使尽快形成抗体,而不是一刀切地要求体温指标的下降。有趣的是,这种西医风格的债务思维正好源自美国。

美国社会存在强大的自由主义思想传统,他们厌恶政府,厌恶官僚,厌恶公共部门债务,这种思想传统当然也浸润和塑造了他们的知识界。在债务问题上,美国学者们比起其他国家的学者似乎更焦虑,尤其是在2008年金融危机之后的大拯救(bail out)导致联邦债务暴涨之后,对杠杆率的研究成为学术界和投资圈的热门话题。

最有影响的研究是2010年哈佛大学肯尼迪政府学院教授卡门·莱因哈特女士(C.Reinhart)与肯尼思·罗格夫(K.Rogoff)两位学者关于债务转折点的著名观点。 [2] 他们认为,一旦政府债务水平超过了GDP的90%,国内生产总值增长将明显放缓。他们在论文中把债务按照数字排序分成四类,并为每个类别计算出平均增长率,结果发现,公共债务率较低时对增长率的影响不大,而一旦债务达到GDP的90%以上,增长率就会急剧下降。两个世纪(1790—2009年)的样本中,在平均增长率大于3%的年份中仅有1.7%的年份该国债务率超过了GDP的90%这一临界值。而政府债务水平超过90%的年份,平均增长从3%急剧下降到了负0.1%。他们认为超过90%是一个门槛,在其附近市场的风险是跳跃性的而非连续性的,这种跳跃会转化为飙升的利率或金融市场的压力,迫使政府面临艰难的政策选择,要么财政紧缩,要么通货膨胀,再或者就是债务违约。这个清晰的转折点理论引起了学界、政策界和投资圈的许多关注。 [3]

2013年,美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的一名博士研究生托马斯·赫顿(Thomas Herndon)在罗伯特·波林(Robert Pollin)与迈克尔·阿什(Michael Ash)共同开设的计量经济学课上公布了一项极为引人注目的发现,直接挑战了哈佛大学两位经济学家的权威文章,并指出两位哈佛经济学家犯了极为低级的错误。 [4] 他们重做莱因哈特和罗格夫在2010年的研究发现编码错误、选择性排除可得数据、对加总统计量进行非常规赋权,导致了他们在描绘20个发达经济体第二次世界大战后公共债务与GDP增长之间关系时犯了严重错误。他们发现:当正确计算的时候,公共债务与GDP之比大于90%的国家的平均GDP增长率实际是2.2%,而不是莱因哈特和罗格夫所说的-0.1%。

如果说哈佛教授们的研究存在方法论上的漏洞和结论上的偏差,那么金融投资圈的研究则更加随意而自由。笔者在美国接触过多位基金经理和投行研究人士,这一行当的思想特点是求新求变、吸引眼球、交易导向,但是严谨、规范、系统、缜密等要求则显然不是他们的习惯。这一特点是由他们的行业生态所决定的:只有新奇尖锐的思想才能被当前市场的交易价格“吸收”(priced in),才能吸引新的资金委托人,才能引领市场新一段趋势;至于观点是不是片面偏颇,是不是存在夸张扭曲之处,金融市场的交易者无暇顾及也不必顾及,因为自有另一群交易者用资金来引领另一段行情来与之“辩论”。

桥水基金的创始董事长雷伊·达里奥(Ray Dalio)便是这样一位成功的投资家,他在资产管理的主业之余,试图用其对债券市场的知识和经验来解释经济运行乃至国家兴衰。在其一系列非正式出版却流传甚广的关于债务和去杠杆的文章中,他声称研究了若干案例(常见的是六个去杠杆案例),发现当一个经济体的债务率在五年内快速上升一定比例,那么随后的一段时间内很可能会发生信用扩张的被动与无序收缩,导致金融或者汇率危机。在他看来,去杠杆无非财政开支紧缩、债务货币化、财富再分配、债务减免等四种方法,不同的去杠杆方法会带来不同的宏观经济后果。有的去杠杆被他称为“漂亮的去杠杆”,有的则是“丑陋的去杠杆”。作为雷伊·达里奥在中国的最早一批读者之一,笔者曾经颇为其理论的独到与前卫而着迷。

华尔街投资银行圈子中,有不少人以此理论为基础,预言中国经济将会面临类似的宿命,理由是中国的债务率正在经历快速的上涨,影子银行高速扩张。比如,2015年夏季,笔者曾在华盛顿旁观了卡耐基基金会举办的一场辩论,辩论双方分别是卡耐基华裔经济学者黄育川(Yukong Huang)教授和摩根斯坦利的一位年轻的印度裔经济学博士。摩根斯坦利经济学家认为中国经济债务率太高,未来必然出现大规模违约,人民币必将暴跌。而黄育川教授则显示出扎实的学术功底,系统地解释了中国政府债务和GDP的构成和变化趋势,反驳了对手的浅薄观点。也正是这场正反双方的学术水平和研究深度云泥之别的辩论,让笔者开始系统反思自己此前对雷伊·达里奥的研究观点的迷信。

首先,他的研究在案例样本的选择上明显存在问题:他不是将所有的杠杆率变化历史,或者哪怕是几个主要经济体的杠杆率变化完整历史作为样本来进行全面的统计和研究,而是选取他认为重要的案例来展开分析,也没有注意到那些样本基本是金币本位和金汇兑本位时代的案例,而我们今天生活在无硬锚货币的时代,其可比性与相关性需要警惕。他的样本范围太小而且是高度选择性的,这只能说明他先有理论主张、后找案例论据,相当于先在墙上打一枪,然后围着弹痕画靶。

其次,方法论上存在明显的单因素论。多读一些雷伊·达里奥的研究成果,不仅会发现其研究和写作的肤浅与粗糙,而且能感觉到其知识结构相对狭隘,严重地受限于投资市场的经验和见闻。他试图抛开经济基本面和社会政治历史背景,抛开人口、产业、技术变迁、制度、消费、供给、生产等宏观因素和具体经济活动,而是从单纯的金融交易和投融资活动中找到杠杆波动的规律并以此解释世界市场运动乃至国家兴衰的周期。在社会科学的论文答辩中,导师们经常批评学生的一句话“单因素论”,用在他身上非常贴切。在金融投资界,两百年来存在着一批小众的“线仙”投资家,他们相信不需要看资产的基本面,只需要跟踪价格和成交量的变化便可预测未来走势,其理由是“历史会重复”“价格总是呈趋势性变化”,而且“交易价格和成交量能消化一切信息”。当世没有一位知名投资家信奉这一套,但是作为金融圈出身的业余研究者,雷伊·达里奥用债务率变化的几个案例来总结出一套去杠杆的模式和规律,并以此指点江山,其中无疑隐含着“线仙”们看线炒股的思维模式,本质上是一种数浪画线看形态的投资玄学。

最后,从研究内容上看,他对一系列关于杠杆和去杠杆的基本问题并没有关注更没有回答:(1)合意的杠杆率究竟是多少?(2)究竟应该通过紧缩去杠杆还是通过宽松去杠杆?(3)如何区分好的杠杆和坏的杠杆?债务的运用有好坏之分,关键在于债务用来去做什么了,能否产生整体上足以覆盖利息的收益。对政府而言,好的债务是投到了高价值的项目上,能够有直接的高收益或者很好的正外部性的项目上去;而差的债务是拿去为透支消费买单,或者去搞了不可持续没有实效的政绩工程。

就笔者目前的认识而言,对宏观债务杠杆问题的纠结,是美国社会科学领域伪科学研究的典型案例之一,另一个可与之相类比的案例便是美国政治和国际关系学界乐此不疲的民主研究。他们的共同特点是使用很多案例、问卷和计量模型来装点其学术色彩,其目的无非用科学来论证和打扮其宗教般狂热的意识形态执念而已。

正是由于美国社会对债务问题的意识形态情结,美国联邦治理体系中存在一个债务上限的问题,以体现美国国会作为立法机构对联邦政府开支的制约。自1940年开始设立债务上限以来至2019年,国会共计提升了107次债务上限,其限定金额从490亿美元一步步提升到了20多万亿美元。每年平均一次半的债务上限提升问题,构成了两党之间以及行政立法之间的博弈窗口。当双方难以达成妥协时,美国联邦政府体系便实施短暂的关门,因为无法向联邦雇员支付工资,只好实施无薪休假。1976—2019年已经出现了19次联邦政府停摆。

由于现代社会生活中存在很多需要联邦行政部门提供的公共产品,联邦政府的停摆会对社会大众的生活和工作带来诸多不便,所以对此制度的批评很多,但是美国国会中的两党议员们仍乐此不疲地操弄债务上限的规则和政府关门的游戏。美国政府和国会如同双重性格患者的债务瘾君子,左脑人格赌咒发誓说借完这一次下次再也不让借了,但过不了一会儿右脑人格又开始来讨价还价,偶尔表演一点左右互搏,但最终每一次都会让借债的快感占据上风。

在包括中国政府在内的“外国债主”眼中,美国国债是一种无风险资产,但是两党围绕债务上限的表演性争吵是一种不负责任的做法,罔顾美元和美债的国际义务,是美国民主制度的闹剧。这样一种把债务同民主制度联系起来的观点在美国国内也引起了共鸣。詹姆斯·布坎南(JamesBuchanan)和理查德·瓦格纳(Richard E.Wagner)首先提出民主制度下的政府天生具有“赤字倾向”,由于选民的不完备知识,个人并不知道政府预算约束和最优政策,增加支出和减低税收的好处是直接的,而成本(未来更低的支出和更高的税收以满足政府预算约束)是间接的,赤字倾向的出现不言而喻。

著名经济学者阿瑟莫格鲁教授也认为债务肿瘤的不断膨胀是美国的民主制度存在缺陷的结果:在联邦债务的各类利益相关者中,存在两个群体缺乏发声的权利:子孙后代和外国人。前者还未出生,后者没有美国公民权,所以都不能在美国当下的政治决策中投票,因而政客们倾向于借很多债,以便在自己的任期内提前获取其利益,而把还债的压力和责任留给子孙,把还不起债的风险留给外国人。这种观点初听起来似乎颇为机智,但经不起仔细推敲。

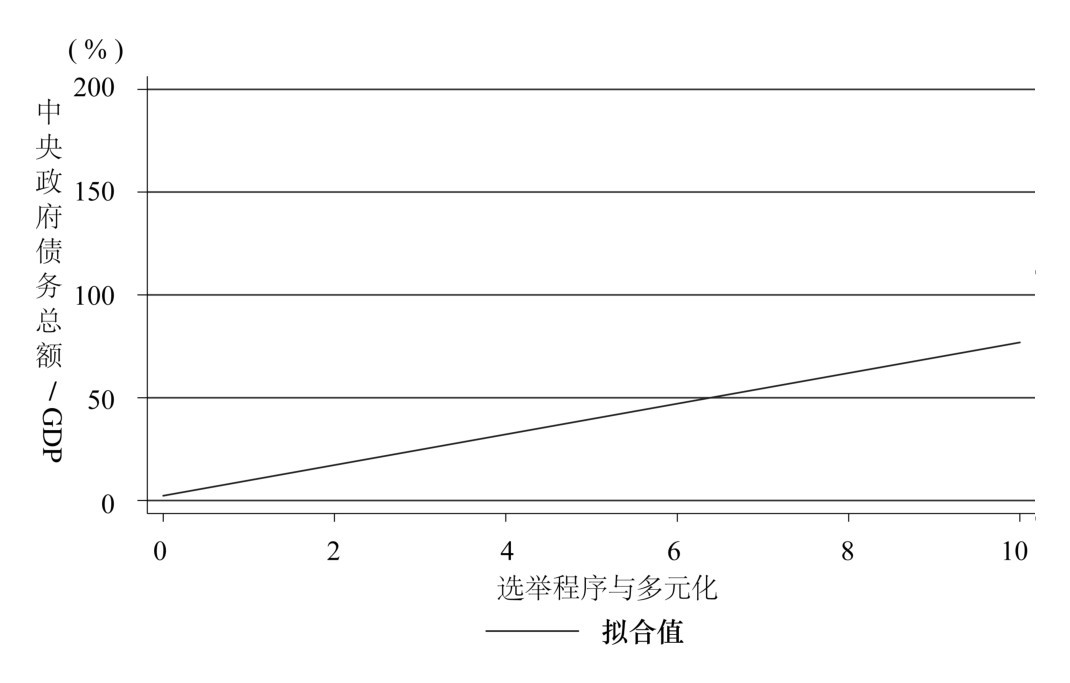

从全球比较政治经济学的角度来看,民主制度与赤字率之间的关系是可以用实证数据检验的。笔者的实证研究发现,民主制度导致国家多借债的逻辑适用于体系外围国家,但是不适用于体系中心国家。

选票民主制度下的政府倾向于通过高福利开支来收买和拉拢选民,而且这样的福利开支具有刚性,因为一旦福利开支被削减,民众就会通过选举权来反抗,所以只能通过扩张财政赤字来维持合法性。对于中低端制造业为主的外围国家,过高的福利支出导致国家无法集中资本以实现制造业发展;对于资源型外围国家,在大宗商品价格较高时,政府能通过高福利开支来获取支持度,但大宗商品价格下跌时又无法削减福利开支,只能举借外债,从而加剧了本国经济的脆弱性。但是在笔者研究的发达国家子样本内,则出现了选票民主越成熟、中央政府赤字率越低的现象,这主要是因为发达国家在实现工业化之后克服了供给瓶颈,具有推行福利社会和维持高政府开支的能力。

图6—4 中央政府债务总额占比与民主制度选择

资料来源:经济学人智库(EIU),世界银行数据库。

而笔者在2015年世界银行的年会上曾经当众驳斥了阿瑟莫格鲁教授的演讲观点,所用论据便是美国在第二次世界大战之后的债务率变迁趋势。上文的图6—2显示在1974年之前,美国的负债率一直在持续下降,而美国和欧洲的民主制度早就存在了。笔者认为,选票民主制度固然有其问题,但是在金汇兑本位之下,对于债务原本存在一种市场机制来弥补其不足,即一国政府借债越多,利率将会越高,高利率水平压低经济表现和就业,政治家要么落选要么面临改弦更张的政治压力。但是到了20世纪70年代,这种市场的围墙被拆掉了,那就是黄金窗口的关闭和汇率的浮动。黄金窗口的关闭意味着货币基础可以无限扩张。民主的前提在于政府的责任制,当权者受到制约与平衡。然而当政府拥有额外的无尽财源的时候,民主制度的基本前提遭到侵蚀和破坏。债务理论上是要连本带息兑付的,但是当一国主权政府用本币定义自己的债务,而且本币没有硬锚的时候,到期的债务和利息可以用更多的债务来偿还,没人买的时候可以让央行扩大货币基础来支持。正如格林斯潘曾在美国国会作证说:我们其实永远不需要还这些债了。

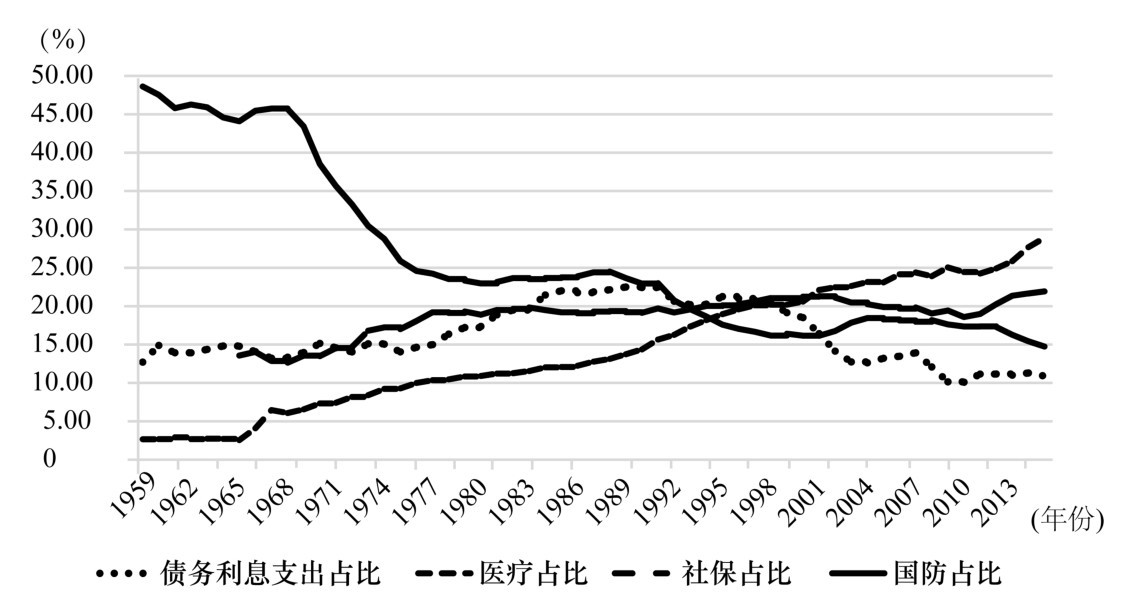

美国的债务究竟从何而来?传统的说法是美帝国穷兵黩武,四处征战,消耗了大量财富,最终债台高筑。但实际上,这是一种错觉。图6—5显示出第二次世界大战之后美国联邦财政开支的整体格局变迁。由图可知,随着战争的结束,美国军费开支在联邦支出中的占比持续下行,21世纪的反恐战争也不过仅仅略有抬升而已。占比持续上涨的是医疗占比,如今已经成为美国社会肌体内部的一个癌症,它的持续长大挤压了帝国肌体的各个正常器官,使得美国的联邦公共部门欲振乏力。就其政治根源,在于美国政治体系中排名第二的游说势力制药业和第一大游说势力金融业中的保险机构,双方共同努力让药价持续升高至令人难以置信的地步。当前美国两党内斗的格局下,极少数跨党派共识便是控制住药价从而抑制住持续升高的医疗保障开支。当然,这种跨党派努力能否最终成功,还有待观察。

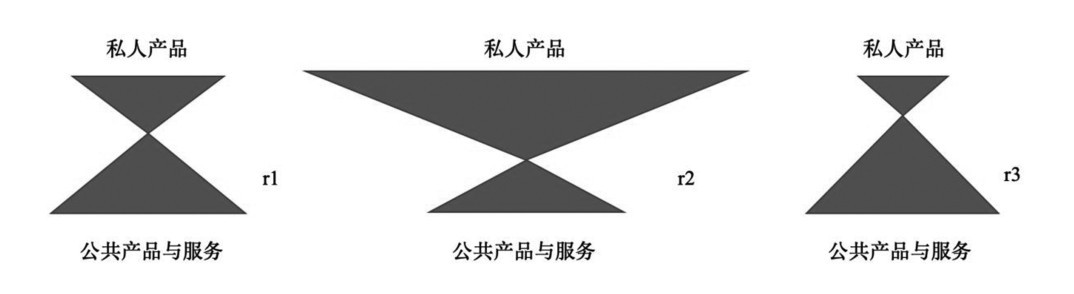

美国的联邦政府债务事实上是美帝国构造的重要组成部分。正如本书第一章和第三章相关部分已经提到的那样:公共部门的能力与效率决定一个社会的总财富量,如果能够将图6—6中的真实税率从R3下降到R2而不影响公共产品的供给,则该国的财富量将获得大幅增长。在美国国债的持有者中,将近一半左右是外国投资者,所以美国依靠不断地借新还旧和债务上限的提升,相当于每年从全球储蓄者中间获得相当于GDP的3%—5%的铸币税,而这个价值通过上述杠杆效应而大大推高美国的经济规模和人均生活水平。

图6—5 1959—2013年美国联邦财政开支中的各大项

资料来源:美国经济分析局(U.S.Bureau of Economic Analysis),美国管理与预算办公室(Congressional Budget Office; Office of Management and Budget)。

图6—6 无须偿还的债务与美国GDP的放大效应

资料来源:笔者自制。

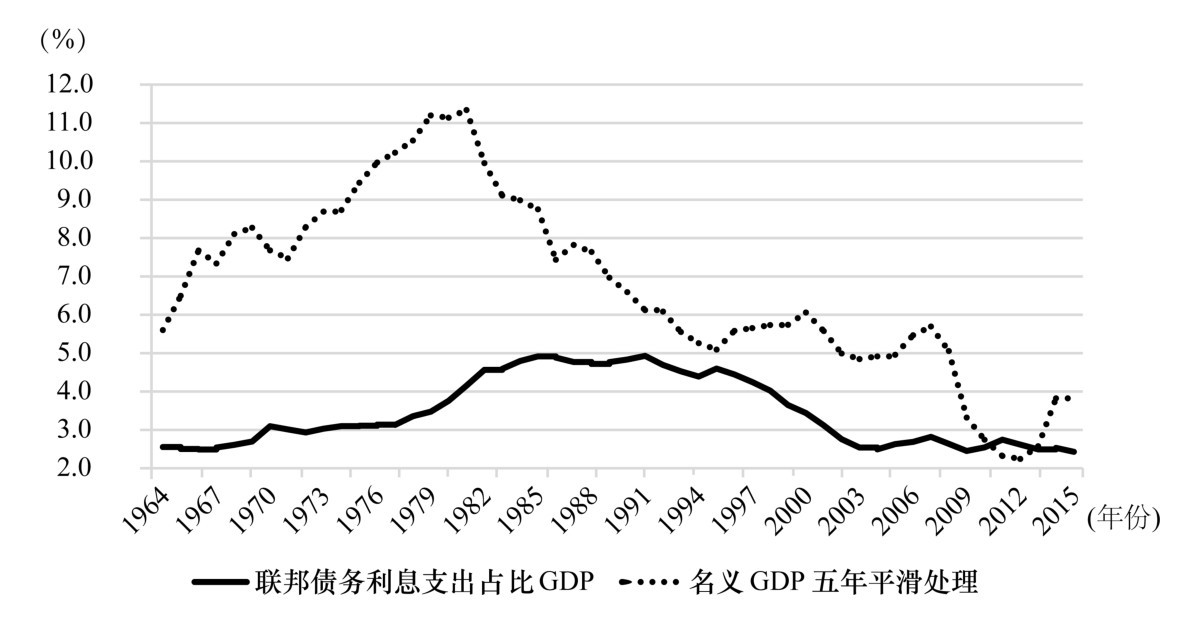

除了两党之间围绕债务上限的政治博弈和政府关门作秀之外,美国联邦债务率的持续升高对于美国政治经济体系也的确存在某些影响和制约,比如它对美国的名义利率的上限形成压制。一个债务人在债权人眼中的安全性存在一个不可逆的债务转折点,超过该点即变成旁氏融资,债权人唯一的求生方式就是指望有傻瓜从自己手上接下最后一棒。这个点的标志就是债权人连滚动存量债务的利息支出都需要从市场上借入,那就意味着其债务率的持续上升已经不可逆。

进入21世纪,美国联邦债务的规模从5.8万亿美元上涨到22万亿美元,即在20年内上升了将近4倍,但是联邦政府的利息支出却并没有大幅增加,而是长期稳定在3500亿—5000亿美元的水平上,关键就在于美国利率曲线的不断下沉,令美国国债的平均融资成本从6.2%左右下降到2%左右。

图6—7 1964—2015年美国联邦政府利息支出占GDP之比与美国名义GDP增速

资料来源:美国经济分析局。

图6—7中联邦利息开支占GDP的比例与GDP的名义增速之间越来越接近,假如GDP的名义增速被利息曲线持续超过,那么就说明利息的支出持续超过新增财富量,很可能会引发全球储蓄者对美国国债信用和美元信用可持续性的怀疑。为此,在债务存量规模超过GDP并保持快速增长的前提下,只有确保美国国债的平均利率震荡下行,才能捍卫整个体系的稳健运行。因此,某种意义上说,美国联邦债务的问题已经不是两党之间或者白宫和国会之间的问题,而是政府和美联储之间的问题了。随着上述趋势的延续,最终的结局是美元利率不断下沉,并像欧元和日元一样进入负利率时代。

正如本书关于利率趋势的章节已经探讨的那样,随着老龄化的深化,负利率时代必然到来,这是社会现代化的必然结果,只不过有一个比较漫长的滞后期。生育率的长期下降带来一系列问题,少子老龄化是其中最重要的趋势。它对经济增长,总需求,产业结构,利率、汇率、通胀乃至商业形态和政治氛围都会形成缓慢而不可逆转的形塑作用。少子老龄化社会的挑战不是劳动力不足(因为有科技进步带来技术对劳动力的替代),而是总需求不足,从而导致产能过剩。通胀率会持续走低,直至通缩。固定资产价格会持续下行,因为不再有那么多人需要使用这些资产,某些价格弹性小的资产甚至会出现零价赠送的现象,比如日本和欧洲的某些小镇房产。通货紧缩最终将利率压到负值,如同我们在欧洲国家债券和日本债券的收益率曲线上看到的那样,名义利率为负成为长期现象。而这反过来又为体系中心国家的债务率上升构造了一个天然的边界。老龄化社会的政府债务率持续高涨,让人们担忧信用破灭、汇率暴贬,但是事实正相反,本书的研究发现,老龄化社会的汇率是最坚挺的,或者说在导致汇率走强的各种变量中,老龄化是最有解释力的变量。恰如政治经济学者们在人口生育问题上曾经犯过的时代性误判一样,关于老龄化社会的经济金融含义,主流经济学者们可能再次集体误判。一旦进入名义负利率时代,那么高杠杆就不再是一个问题,债务的名义规模会自动缩减,所以政府债务率的问题在笔者看来相当大程度上是一个伪问题。就如同当年担心人口的持续增长超出物质财富的增速导致绝对贫困化一样,对高杠杆率的焦虑很可能是新自由主义经济学的另一个杞人忧天。

大约2015年以来,中国的债务问题引发了全球性的关注,许多人根据各种理论和数据认为中国经济即将硬着陆,某种形式的债务危机会触发人民币的大幅贬值。为了澄清种种误解,有必要系统地梳理一下中国整体债务形势。

中国的债务形势可以概括为以下几个特点。

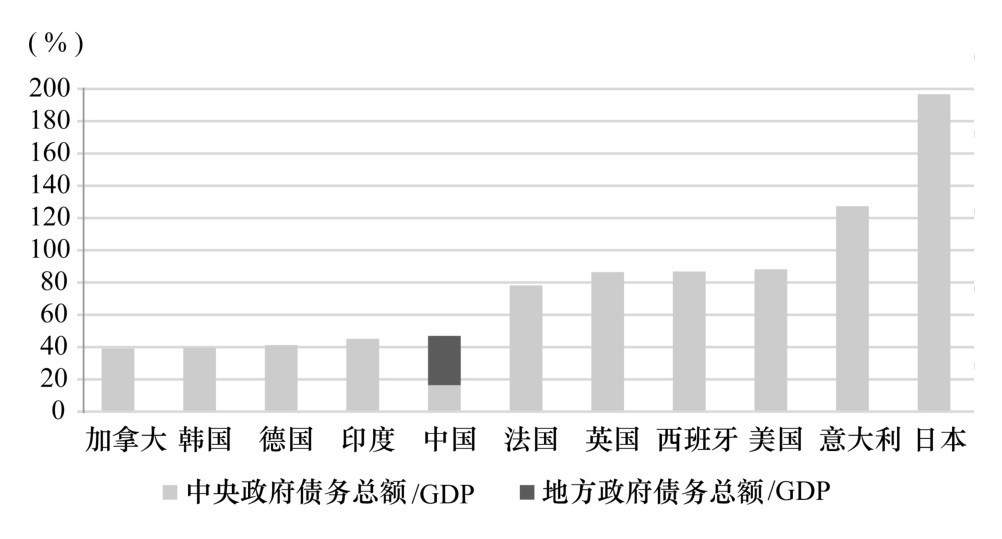

其一,政府部门的债务率总的来说并不高,中央政府的债务率过低,而地方政府的债务率相对高。通过与全球主要经济体的债务率的比较,我们不难发现,中国官方部门的债务率是偏低的。全球最高的是日本政府的债务率(200%以上),而美国联邦政府的债务率为107%,欧洲各国中央政府的债务率在60%—150%(各国不同的计算口径会有不小差异)。中国中央政府的债务余额占GDP比例仅仅为20%左右,而且多年的赤字率(财政赤字/GDP)保持在3%以下。

一个有趣的现象是,许多市场派研究者常常把中国地方政府的债务加总到中央政府的债务余额上,以此数据与西方国家的中央或联邦政府债务率相比较。对于这种口径不一的处理方法,他们的解释常常是:西方公共部门的中央和地方之间财政分权清晰而独立,中国的政治体制意味着地方债务最终需要由中央政府来救助和埋单,所以应该加总计算,这种理由显然在政治学和财政学上看存在明显的缺陷。但是即便接受其逻辑(如图6—8所示),也难以得出中国公共部门债务率高企的结论。以2017财年为例,中央财政债务余额约为13.47万亿元,地方法定债务规模约为18.58万亿元,两者之和为32.05万亿元,占当年名义GDP的比重约为38.76%,远低于60%这一所谓国际债务率警戒线。 [5]

图6—8 全球主要经济体的政府债务率

注:除日本采用2016年数据外,其余均为2017年数据。图中除中国外,皆采用中央政府债务率。

资料来源:CEIC数据库,Wind数据库。

中国债务的争议之处,在于各种隐性地方债的规模估算及其风险。地方政府的广义债务中,又可以分为不同的组成部分,按财政部分类标准可分为三类:政府负有偿还责任的债务(法定直接债务)、政府负有担保责任的债务(法定或有债务)以及政府可能承担一定救助责任的债务(非法定的或有债务)。后两类债务正常情况下由债务人以自身收入偿还,无须政府承担偿债责任,也统称为政府或有债务,其中包含城投债、以地方融资平台名义获取的但有政府担保的银行贷款。此外,随着近年政府与社会资本合作项目(PPP)的展开,项目中的政府资本金以及银行贷款中政府隐性担保的部分也应当计入政府的隐性债务中。

根据国家审计署发布的官方数据看,截至2013年6月三类政府债务中,作为直接债务的政府负有偿还责任的债务规模达10.8万亿元;而政府或有债务总额达6.9万亿元,其中政府负有担保责任的或有债务为2.6万亿元,政府可能承担一定救助责任的债务为4.3亿元。而根据笔者的朋友张明教授的估算,2012年之后的5年内,地方政府法定直接债务存量从8.8万亿元增至2017年的18.58万亿元,年均增速16.03%;地方政府或有债务存量从2012年的6.84万亿元增至2017年的23.57万亿元,年均增速28.04%,增速明显快于地方政府法定直接债务。从区域来看,江苏、浙江等东部省份负债绝对值规模较高,但由于经济规模大,因此相对负债率较低;而债务风险较高的省份主要集中在西部和东北。中央对地方隐性债务快速扩张带来的风险非常担忧,每隔一两年便会实施全面排查、摸底和整顿。然而地方政府和金融机构之间存在强烈的合作意向,金融机构总是在不断地创新融资方式和工具,为地方政府提供绕过中央审查和监管的加杠杆通道。

其二,私人部门的债务率呈现结构性差异,家庭部门债务率偏低而企业部门债务率偏高,民营企业的债务率偏低而国有企业的债务率偏高。从国际比较看,中国非金融企业部门的杠杆率处在相当高的水平:根据央行发布的《中国金融稳定报告(2018)》,截至2017年年末,中国非金融企业部门杠杆率为163.6%,占宏观杠杆率的65.7%。横向比较来看,中国非金融企业部门的杠杆率在主要经济体中位列第一,远高于欧元区的101.6%、日本的103.4%和美国的73.5%,更高于俄罗斯、印度和巴西等新兴市场经济体 [6] 。

家庭部门低而企业部门高,反映出的基本事实是中国举债主要是为了生产和投资而不是消费,这与西方国家以及多数发展中国家的债务特点存在明显区别。当我们讨论债务风险的时候,不能只看债务的规模或者占GDP比例,还应该看人们借了钱用来做什么去了。如果是借了钱消费,那么支出转化为消费者的福利和生产者的收入,假如生产者不在本国,那么未来的还款就可能是个大问题。而如果借了钱去从事投资,包括基础设施的投资和产业投资,那么未来的还款能力需要进一步展开具体讨论:有些基础设施的建设和产业投资将会形成可贸易部门的竞争力提升,比如港口、公路、铁路、电力、网络等基础设施的建设虽然短期看大幅拉高债务规模,但是它们能把原本的巨量非贸易品变成可贸易品,让越来越多的人口接入全球市场体系的分工和竞争中,从而形成财富量的快速扩张;多数产业的投资能将新技术、新产品引入原有的可贸易品生产格局中,带来技术进步和产出增加;但是也有一些基础设施的建设形成了无用的“白象”,或者更多地出于政治考虑而非经济考虑而建设, [7] 也有一些产业投资在技术路线上选择错误或者经营管理不善而成为失败投资,那么伴随的债务将成为风险之源。就中国的情况而言,基础设施的绝对值很大且增速很快,但是从人均水平或者地区密度而言与美、欧、日等相比还存在不小差距,产业上也与他们相比存在很大的爬升追赶空间,因此尽管有不少投资的效率显得不高,但是总体上风险不大。

而且值得注意的是,在可贸易品的全球市场规模给定的前提下,一国可贸易品的竞争力提升意味着另一国的相对下降,一国市场份额的扩大意味着另一国份额的萎缩,所以一国基础设施投资和产业投资的成功,意味着别国基础设施和产业资本存量的价值降低。所以在一个开放性全球市场体系中,投资对债务风险的影响在地区分布上可能是不对称的。

在国企和民营企业之间,正如美国华裔经济学家黄亚生教授所说的,存在着某种隐形的主从秩序。国企在政策上、信贷上都享有优于民营企业的待遇,相比后者,融资的成本更低和规模更大。大约3/4的融资流向了国企,而仅仅1/4流向了民企。但是相比民营企业,国有企业的效率偏低、盈利能力较弱、财务上软约束,国有企业偏高负债水平是中国经济效率和质量偏低的主要问题所在。对国有企业的管理层而言,其未来的升迁往往取决于所辖企业的资产规模而不是盈利情况,其债务风险往往不在本身的任期内爆发,在很多时候也有主管部门和地方政府为之兜底,所以部分国企负责人表现出明确的投资和负债冲动,反而是那些较为谨慎的国企负责人难以得到提拔重用。

其三,中国的债务主要是人民币计价的国内债务,而且与债务对应的资产规模非常巨大。从全球经验来看,所谓宏观债务风险,主要表现为周期错配和币种错配。中国的储蓄率非常高,因此在为发展而融资的过程中,主要是靠内源融资而不是外源融资。人民币计价的债务在宏观上属于国民不同部门之间的债权债务关系,由于存在政府财政政策和央行货币政策的保驾护航,因而不宜被认为是真正的宏观风险所在。外源融资中,中国主要是依靠外商直接投资FDI而不是外币计价的债务。当然,近十年来外币计价的债务也有明显的增长,但是其动因主要是因为人民币利率较高而国际主流货币的基准利率太低,许多货币投机者利用进出口和跨境实业投资的便利,通过借入美元或者日元负债而持有人民币资产的套息交易(carry trade),以此追求利差和汇差带来的双重好处。但是总体上看,企业的跨境外币债务的规模远远小于中国官方的外汇储备。更加重要的新趋势是,随着人民币的国际化,越来越多的国际官方储备资金和养老基金、资产管理公司等机构投资者开始进入人民币计价的金融资产,相当于加入中国国民中来一起承担中国经济的风险、分享其红利。这一体制变迁将大大降低中国的宏观债务风险。

金融危机之后的十年间,中国的宏观债务率大幅升高。根据国际清算银行的数据,2006年一季度,非金融部门的总体经济杠杆率为141.8%,10年后的2016年这一数字大幅升至237.6%,2017年尽管在第四季度实施了去杠杆政策,该指标仍进一步升至241.5%。中国在这一期间的杠杆率快速升高,笔者认为源自内外双重因素。

内部因素是经济增速的目标值过高。保增长速度是为了保就业扩张,以中国经济体的体量,经济增速每提高一个百分点,就能多创造一百万左右的非农就业。为了对抗2008年金融危机对中国经济的冲击,中央政府推出了大规模刺激计划和信贷扩张,在地方政府层面上形成了十几万亿债务,此后通过各种方式展期和扩张,利滚利形成了今天的地方债务问题。2008年金融危机的爆发使得全球经济活动急剧失速,曾引发短期内的民工失业返乡潮。20世纪80年代后期的高失业率曾经构成政治动荡的经济基本面,因此,近20年来确保经济增速和创造足够就业,成为执政党高层的内部共识和执政圭臬,当时的决策者推出了一系列刺激举措以支撑就业。但是2011年之后的招工难和人工工资快速上涨说明,当时的刺激计划规模和力度的确过大。2011年是劳动力市场的分水岭,在此之前中国社会存在大量闲置低端劳动力,而在此之后低端劳动力市场的总供给开始持续减少,笔者在2010年年初的专栏文章中曾经成功地预言人工工资的上涨压力,其根据便是中国人口年龄结构的特殊性。

随着人口结构的变化,政府本应致力于调结构而不是保增长,但是某些非经济动机,包括中央的政治承诺、对潜在失业潮引发社会动荡的恐惧,以及地方政府之间的竞争因素,主导了后危机时代的经济政策。决策群体中的多数意见倾向于人为地维持较高增速,即便是最高领导人自身的意见倾向于接受L形的目标增速台阶下行,但是还是无法抑制群体意见的惯性共识,其结果是这十年间杠杆率的异常升高。

外部因素是全球市场对中国增长的拉动作用下降。在金融危机前后中国经济的增长动力已经出现了重大切换。2002—2007年,“入世”帮助中国工业制成品打开了全球市场的大门,出口增速每年维持在20%以上,对于中国的经济形成很大的拉动作用;贸易顺差占GDP的比例最高峰时曾经达到10%的高位。但是在后危机时代,全球贸易占GDP的比例出现了停滞,中国出口平均增速大大下降直至停滞,贸易顺差占GDP的比例下降到2%左右的水平。国际收支平衡表上,原本的双顺差变成了经常项目顺差和资本项目逆差的组合。增量上看,中国的基础货币发行开始逐步与外汇储备脱钩。换言之,以前是美国、欧洲和全球的消费者在借钱购买中国的产出,而后危机时代我们与世界的关系逐步发生了转变,渐渐不再把那么多储蓄借给外国消费者,而是把钱借给国内的投资方进行基础设施和产能更新上的投资以及国内年轻消费者买房置业、改善生活。

图6—9 美国宏观债务率的转折(1952—2016年) [8]

资料来源:美联储网站(Federal Reserve bank of St.Louis)。

如6—9图所示,2008年之后,美国整体上处于去杠杆的趋势中,这种持续十年的去杠杆现象在第二次世界大战之后首次出现。

此外,笔者从民本主义政治经济学的视角提出这样一种猜想:老龄化很可能也能解释很大一部分杠杆率增量。从全球来看,老龄化与债务率升高是高度正相关的,中国这十年是全球老龄化最快的国家,因此我们把发达国家30年的债务上升空间集中在十年内走完了。老龄社会意味着需求的相对萎缩和经济增速的下行,而为了维持中央的目标增速,东北等年轻人口流出、老龄化严重的地区只好不断增加杠杆以投资来填补消费。当然,这一点还需要做更多的实证检验。

图6—10 西方国家老龄化过程与债务率升高趋势(1970—2015年)

资料来源:国际货币基金组织,世界银行。

中国杠杆率的快速升高引发了国内外的警觉和批评,尤其是2015年高杠杆牛市的崩塌伴随着美元强势周期的到来,引发了中国金融市场“股汇双跌”的动荡和资本外逃的局面,在此背景之下,在达里奥的“去杠杆”理论影响下,自2016年10月开始,中国启动了一轮自上而下的金融去杠杆,成为“三去一降一补”的供给侧改革的一个重要组成部分。在此后的两年里,融资环境开始发生加速变化,越来越多的企业和地方政府的融资平台发现资金链面临断裂的困局。不断加码的政策趋势和信贷实体之间的恶性循环引发了各种金融风险,此前被作为金融创新的P2P开始集中爆雷,大量城投平台信用违约,民企债务风险凸显。

图6—11 各国老龄化程度与债务率回归

注:年龄中位数为2012年数据,债务率数据为15—17平均值。

资料来源:UN data,世界银行数据库。

私营工业企业的资产负债率从2017年12月起明显上升,在去杠杆的背景下,负债扩张速度反而加快,显示出现金流紧张、财务状况恶化的趋势。伴随着去杠杆与严监管,影子银行被极大限制,股权质押新规的出台又对场内场外质押业务进一步收紧。原本可以通过多元化信贷渠道获得外部融资支持的民营企业,运营更加艰难,民营企业杠杆率升高与其融资难的处境相互作用,凸显了民营经济面临的困境。雪上加霜是去杠杆政策对资本市场形成了负面影响,将近800家民企上市公司的大股东此前常年用大比例股权质押融资,但是随着股票市场价格跌破他们的质押平仓价,债权人纷纷采取强行平仓的自救措施,导致股票市场上连锁地出现无序去杠杆的惨烈景象,有些企业在经营基本正常的情况下,其股票甚至出现了连续38个跌停板。许多企业家失去了公司控股权,民营企业不得不主动寻求国企的收购以便求生。

为应对这种未曾预料的螺旋式恶化局面,中国金融高层迅速调整政策,纷纷出面喊话稳定民营企业军心、密集出台纾困政策,除紧急提供民营企业债券融资支持工具,推动基金、险资、地方国资入市等政策以外,银保监会主席郭树清提出对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标,即在新增的公司类贷款中,大型银行对民营企业的贷款不低于1/3,中小型银行不低于2/3,政策力度加大充分显示了中国高层稳定市场信心、支持民营经济发展的决心。

民营中小企业融资难、融资贵的问题,在自由主义思维的传统解读中,是因为公共部门及其附属群体比如地方政府的融资平台和各级国有企业占有了太多的贷款。但是,如果从整体上来考察,这个逻辑显然是存在缺陷的,至少不能解释核心问题,因为许多国企其实已经扮演了担保公司兼对冲基金的角色,把它们自己获得的信贷加了一个价格提供给了民营部门。我们不妨假设一下,如果公共部门不融资,如果国有企业不贷款,银行和其他金融机构是否就会乐意给民营企业提供信贷呢?这些信贷会有所增加,价格也会略有下降,但是恐怕未必会有根本性的改善。归根结底,银行是不愿意做亏本买卖的。

银行信托等金融机构不愿意为中小企业融资的关键是风险高。金融机构都是独立市场经济主体,面临自身的风险收益曲线的约束,一笔贷款或投资的风险越高,他们必须要求更高的风险回报。即使按照基准利率上浮70%放贷给中小企业,他们的积极性也不高,原因很简单,那个收益率无法覆盖其风险。

通过对融资链条各个环节的调研,笔者有以下发现。

首先,为什么金融系统放贷给中小企业风险高?首先是因为创新型中小企业通常没有足够的抵押物,也没有足够可靠、完整的财务报表来反映其真实经营情况,从而在银行或者其他资金提供方眼中缺乏足够的信用保障。既然如此,我们可以通过不同的政策手段来扩大其可抵押物的规模,也可以想办法让企业和银行之间的信息不对称减小,从而使创新型中小企业在银行眼中的风险降低。

其次,即便有了抵押物,当违约发生,银行需要通过诉讼来保全其贷款的时候,周期特别漫长,牵涉的精力特别巨大。而中小企业的信贷规模通常偏小,银行的人力是有限的。仅仅为了数百万或千把万贷款的收回,让银行把宝贵的人力和时间去耗在漫长磨人的司法诉讼拍卖程序中,是不符合效益最大化的经营原则的。所以,银行的必然反应就是减少这类小规模的信贷业务。

最后,政府本可以提供一部分资金来帮助中小企业提升其信用降低其融资成本。但是目前来看,政府绕过金融系统设立的各类政策性基金,由于它不是由市场主体按照市场逻辑来分配稀缺的金融资源,所以其带来的负面代价可能大于其综合收益。这些基金不但没有真正缓解中小企业融资难的问题,反而引发暗箱操作和逆向淘汰,让那些有人脉、会公关、善包装的企业通过迎合和勾兑权力而获得资金,而让那些专心技术研发专心经营的企业更加困难。

基于以上分析,笔者提出如下对策。

其一,应当千方百计扩大创新型中小企业的可抵押物。目前,银行基本上只认房产,原因在于中国的司法系统只保护房产和土地。中国的物权法保护个人和企业的各类财产权利,除了房产和土地使用权之外,还把企业应收账款列为企业财产权利。可惜的是,在我们今天的司法实践中,并没有珍惜这个充满远见和潜力的资产,并没有把它盘活用好。如果大型企业,比如央企和地方主要国企,向他们的商业伙伴采购商品和服务的时候,使用由国资委提供的统一格式的支付承诺,此表在央行的应收账款质押登记系统上注册确认之后,银行便可把对相关中小企业的信贷转变成对各级政府、事业单位、央企和地方大国企的债权。由此,大量的创新性中小企业将因此而获得低价的流动资金信贷支持。中国公共部门每年的采购规模大约稳定在GDP的33%上下,以2019年的经济规模可知公共采购规模应该在30万亿元人民币左右。如果这30万亿元的债权能够通过上述方式转变成中小企业在银行中的高质量抵押物,那么他们的实际融资成本将大大降低。

其二,涉及银行抵押物处置的诉讼,应该开通绿色通道,标准化快速处理,通过事先上传资料,专门部门快速查验资料真实性,大大缩减银行和其他金融机构为追回贷款所需要支付的实践和人力成本。商业银行从出现不良贷款到诉讼追收,每笔至少两年,资料数量非常巨大,人力和资金的时间成本非常昂贵。原因在于每位法官手里积压了8000多件案子,即便高效工作也都足以做到退休。这源于司法公共服务的投入不足,且立法、司法和执法的各个流程设计不符合现代市场经济的内在要求。

其三,通过对现有的创新激励机制做必要的改革,鼓励企业在纳税报表中提供完整真实的财务经营数据,从而减少企业和金融系统之间的信息不对称,增强企业在金融系统眼中的信用。如今,中国企业面对的税费比例偏高,而税务机关的自由裁量空间过大,导致绝大多数企业都在合法避税或者偷逃税收。应该统一税收,与其给予鼓励类企业减免税收,不如向企业返还一定量的所得税。因为前者保护了弱者从而不利于优胜劣汰,而后者奖励了优胜者。更重要的是,返税还培养了企业纳税的习惯,让这些企业有了积累性的可追溯的真实数据报表,从而让金融机构获得更可靠的风险识别能力。

其四,应当补偿融资体系中的那些风险承担者。无论是银行、基金或者担保公司,只要它们替创新类中小企业真实地承担了风险,发生了损失,那么国家就应当适当地予以补偿,因为这种损失的承担所换取的创新发展,其实是向社会各方提供了一种公共产品。应当由国家专门机构对金融系统各类行为者因为向创新型中小企业提供融资而发生的损失提供一定比例的补偿。该比例太低则激励不足,太高则容易引发道德风险。合理的补偿水平应为信贷或投资损失的30%—50%。这种补偿资金的来源,应当主要从现有的各个地方政府和各个行业系统针对本行业和本地区的创新企业提供的各种扶持资金中转移过来。目前的各类扶持基金名目繁多,暗箱操作严重,自由裁量权过大,非市场化特征明显,其结果往往是劣币驱逐良币。

功夫在诗外。要实现民营企业的繁荣局面,关键的难点和痛点反而不在这些企业和企业家本身,也不在银行信托等金融机构,而是在公共部门的改革和创新。融资难、融资贵的解决,恰恰需要政府的巧作为,需要司法对物权的扩大保护,需要国企央企向私人部门的信用延伸。

尽管从宏观来说中国的债务率上升并非什么生死攸关的事情,但是中国的债务安排也有很大的改进空间。笔者认为通过一系列改进,可以使得中国的债务更加可持续,并使中国与世界市场体系的关系更加合理。

首先,是坚定推进中央与地方之间财权事权的再分配,让中央扩大债务规模,地方控制债务比例。1994年的分税制改革有其特殊的政治必要性,设计者特意将绝大部分税收收入划归中央,少部分留给地方,并把大量的事权连同花钱的责任划归地方。由此而导致此后20多年间中央和地方的财务状况差距极大:越向上层财政越宽裕,越向基层财政越困难。这样的安排有其政治好处,但是会造成整体的不经济和政策错位,因为中央的融资成本低而地方的融资成本高。2013年,党的十八届三中全会的全面深化改革报告提出了中央和地方财权事权的再分配,此后国税、地税合并,房产税的酝酿,司法和环保等系统的事权上收,都反映出相关调整的趋势。但是到目前为止,这方面的进展仍不能说到位。地方政府通过招商引资发展经济,甚至自己直接扮演企业的角色,这种GDP政绩竞赛对于工业化过程中的中国可能是一种不错的制度安排,但是对于从高速发展向高质量发展转变,一切工作“以人民为中心”的新时代中国特色社会主义建设来说,这种制度恐怕已经不合时宜。地方政府应该回归公共产品的提供者的角色,应该回归为人民服务的初心和本行,否则就很容易越位和缺位:在经济功能上越位,在政治功能和社会功能上缺位。未来的全面深化改革应该与人工智能和通信技术的快速进步相结合,大幅改组和提升国家治理的模式与水平,压缩权力的代理层级以尽可能实现治理体系的扁平化,从本书的理论来看,这将会释放出难以想象的经济增长空间。

其次,可考虑降低GDP 的目标增速,适当扩大GDP增速的弹性。经济增速不是越高越好,而是要同就业压力和其他约束条件相匹配。纵观全球,许多发展中国家的高增速其实是没有意义的,因为如影随形的汇率贬值会让其回归原位,如同卖药商人那只快速转动的笼子里的白老鼠一样,奔跑了半天还在原地。拔苗助长地追求高增速,通过财政政策刺激则积累巨额债务,借助货币政策刺激则可能导致汇率贬值(非工业化国家)或者资产泡沫(工业化国家)。中国的人口结构决定了我们如今不需要高增速,继续刻舟求剑般地拉高增速必然费力而不讨好。让经济增速回归基本面,并不妨碍我们的经济规模超越美国成为全球第一大经济体,因为只要可贸易部门的竞争力持续上升,汇率会持续上涨,这样用国际货币计价我们未来30年的复合增长率仍然可以是全球大国中的第一。容忍经济增速下滑,保留一定的财政空间,避免资产泡沫,可以为未来的全球性极端尾部风险的来临(比如大危机和地缘战略冲突)留出足够的政策空间。

最后,应改革和发展中国的资本市场,增加股票直接融资比例,扩大和打通债券市场的广度和深度,管好影子银行。企业部门杠杆水平大幅上升与中国股权融资发展缓慢是密切相关的。长期以来,非金融企业股权融资的发展受到种种因素的制约,其中最主要的问题是决策者对资本市场的理解能力和治理能力。在进入21世纪以来到2018年,非金融企业境内股票融资占社会融资规模的比重只有两年超过5%,其余十五年均低于5%,2018年的占比仅为1.9%;在此期间,非金融企业境内股票融资年度同比增速有八年为负增长。 [9] 融资结构得不到改善、股权融资处于缓慢发展的瓶颈状态,非金融部门降杠杆就难以有效实现。换言之,如果能通过综合性的举措,推动非金融企业部门股权融资增速超过债务融资增速,就能有效控制企业部门杠杆水平。带有注册制色彩的科创板的推出体现了最高层的战略决心,但其成功则需要中层主事者的专业能力和操守。

中国债券市场的构成目前处于半封闭化和碎片化状态,这与全球性大国的地位和人民币国际化的时代要求不相适应。打造一个向全球开放的统一便捷的人民币债券市场以容纳全球储蓄资金对高流动性、高信用等级资产的需求,这对于改善全球经济失衡、提升中国在全球经济运行中的主导权都有很实际的意义。除了美国国债市场之外,欧盟的财政是分散的因而不可能有这样的统一债券大市场,日本、印度的体量又太小,所以只有中国才有可能提供美元国债之外可与之媲美的第二个无风险资产大池子。

开前门的同时还有管住后门,管理好影子银行是未来结构性稳杠杆的必然要求。与企业部门杠杆水平快速上升相伴随的是2011年之后的影子银行大幅增长,这可以从委托贷款、信托贷款和非保本理财之类主要产品的发展中清晰地看到:2011—2017年均增速高达80%左右。由于这些融资方式的监管明显不足,不存在准备金率的调节,也基本不受资本充足和拨备覆盖要求的制约,因而存在不少风险隐患。

信用评级,又称资信评级,是由专业的机构或部门按照一定的方法和程序对企业、政府等对象进行全面了解、考察调研和分析的基础上,对债务人如期足额偿还债务本息的能力和意愿进行评价,并用简单的评级符号表示其违约风险和损失的严重程度。

现代意义上的信用评级产业,出现在20世纪初期的美国。20世纪70年代之前评级机构的主要收入来自投资者的订阅费,评级机构的收入与其表现直接挂钩,鼓励其提供更加精准的金融资讯分析。但是自20世纪80年代美国主导的新自由主义全球化开启之后,评级机构的经营模式由主动评级转为委托评级,向发行人收取费用。 [10] 去监管化带来各种复杂的金融衍生品不断涌现,增加了市场对第三方评级机构的需求,金融机构依赖评级服务以增加市场透明度、减少交易成本。随着美国在全球成功推广资本项目开放的政策议程,资本市场由传统上相对封闭的国内市场,演变为开放而高流动性的全球性市场,美国信用评级业务不再局限于本土,美资评估机构逐渐成为世界投资者投资的标杆,美国的全球信用评级霸权逐步显现。

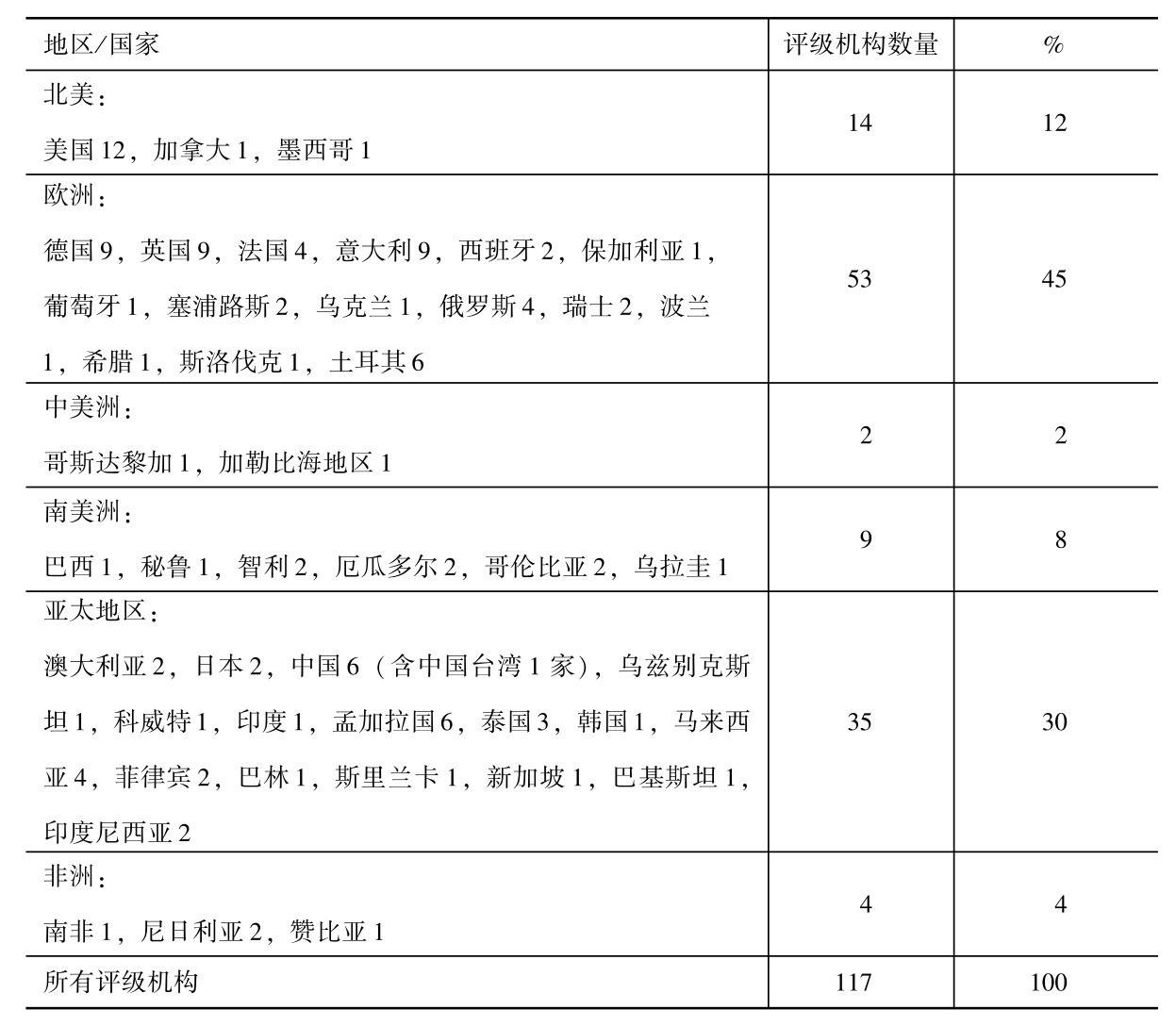

发展到今天,全球评级市场高度集中在三大评级公司手中。目前被全球主要市场认可的评级机构一共有121家,其地区国别分布如表6—2所示:

表6—2 评级机构地区与国别分布

资料来源:Ahmed Naciri,Credit Rating Governance: Global Credit Gatekeepers,New York: Routledge,2015,p.14。

但是在如此众多的竞争者中,穆迪、标普和惠誉三家占据了95%的市场份额,形成了“双寡头+”的状态,市场越来越受到行业惯例的影响,发行债券的企业主要从这三个评级机构获得重要评级。 [11] 在所有参加信用评级的银行和公司中,穆迪公司涵盖了80%的银行和78%的公司,标普公司涵盖了37%的银行和66%的公司,惠誉公司涵盖了27%的银行和8%的公司;就信用评级收入而言,穆迪和标普总共占收入的77%,惠誉国际则占据了余下评级收入的15%。 [12] 这种“双寡头+”的格局的形成,既有市场和技术因素,又离不开美国政府的干预和保护。

从技术上看,评级行业本身存在天然的“高门槛”,使得新进入者难以与三巨头竞争。评级行业的前期投入大而边际成本低。多年的业务使得三巨头在全球积累了40多个分支机构、雇用了大量评级分析师、积累了相当广泛的专业知识和庞大的数据库,并发展出复杂的评级模型。更重要的是,三大评级机构通过高额付费与客户形成了利益绑定,尤其是和关键客户建立了长期的合作关系。企业在提供内部信息时可以尽量选择对自己较为有利的数据,而三大评级机构也会为企业提供咨询,从而改善客户的评级。由于信用评级机构不需要为自己提供的评级服务承担法律责任,三大机构可以部分地牺牲质量来迎合重要客户,让发行人得到满意的评级结果。这种与重要客户的商业共生关系既维护了他们的市场份额,又提高了市场准入壁垒,让其他评级机构更难以与其竞争。 [13]

但更加重要是美国政府对于三大评级巨头垄断地位的护持,信用评级业是美国少数采取垄断保护的行业。 [14] 首先,美国政府设置了行业准入壁垒。1975年,美国证券交易委员会(SEC)认定穆迪、标普、惠誉三家公司为“全国认定的评级组织”(NRSRO),并且规定外国筹资者要在美国金融市场上融资时,必须接受拥有NRSRO 资格的评级公司的评估。此后30年,证券交易委员会一直限制其他公司进入资本评级市场,更是设置障碍阻止外国评级机构进入美国市场。 [15] 其次,证券交易委员会对三大评级巨头的监管非常松散,平均每5年才进行一次例行检查。欧盟曾多次要求美国增加评级机构的透明度,包括公开其评级所采用的模型和相关数据更新情况,美国当局均表示拒绝,理由是评级模型为评级机构的核心竞争力,理应作为商业机密加以保护。其后果是三大评级机构不受外来监督和约束,其评估结果也不容学术挑战。最后,美国政府直接为之赋权。美国监管部门认可三大评级机构的评估结果,并将其作为监督金融机构的重要指标——规定银行、保险公司、养老基金不能购买低于一定等级的债券,美联储要求与其往来的金融机构的抵押品必须获得三大评级机构的可投资级别。这在无形中将民间中介服务机构的私权转化为公权,增加了其话语权和垄断性。 [16]

国内部分学者将三大评级机构的寡头地位以及美国政府在其中的角色理解为美国政府的战略阴谋,但笔者认为这种观点恐怕未能准确把握美国政治经济体制的特点。美国的选票民主体制使得其公共部门很容易被资本利益集团操纵,正如本书关于全球化和金融部门的章节所讨论的那样,金融资本借道竞选资助、人事混合以及新自由主义意识形态等手段,成功地在经济政策领域操控了美国的各类广义公共部门。而三大评级机构与美国公共部门一样,都是他们操纵来获取市场优势地位的战略性工具而已。

对三大机构股东名单的研究不难发现,评级机构并非是独立的第三方,其所有者主要是大投行和部分对冲基金。由于穆迪和标准普尔占据了全球市场份额的80%以上,他们与金融的关联对机构本身的独立性构成严重的威胁,并加剧了利益冲突。穆迪的最大股东为巴菲特,资本集团、黑石集团、道富银行等都是穆迪和标普两家共同的所有者。

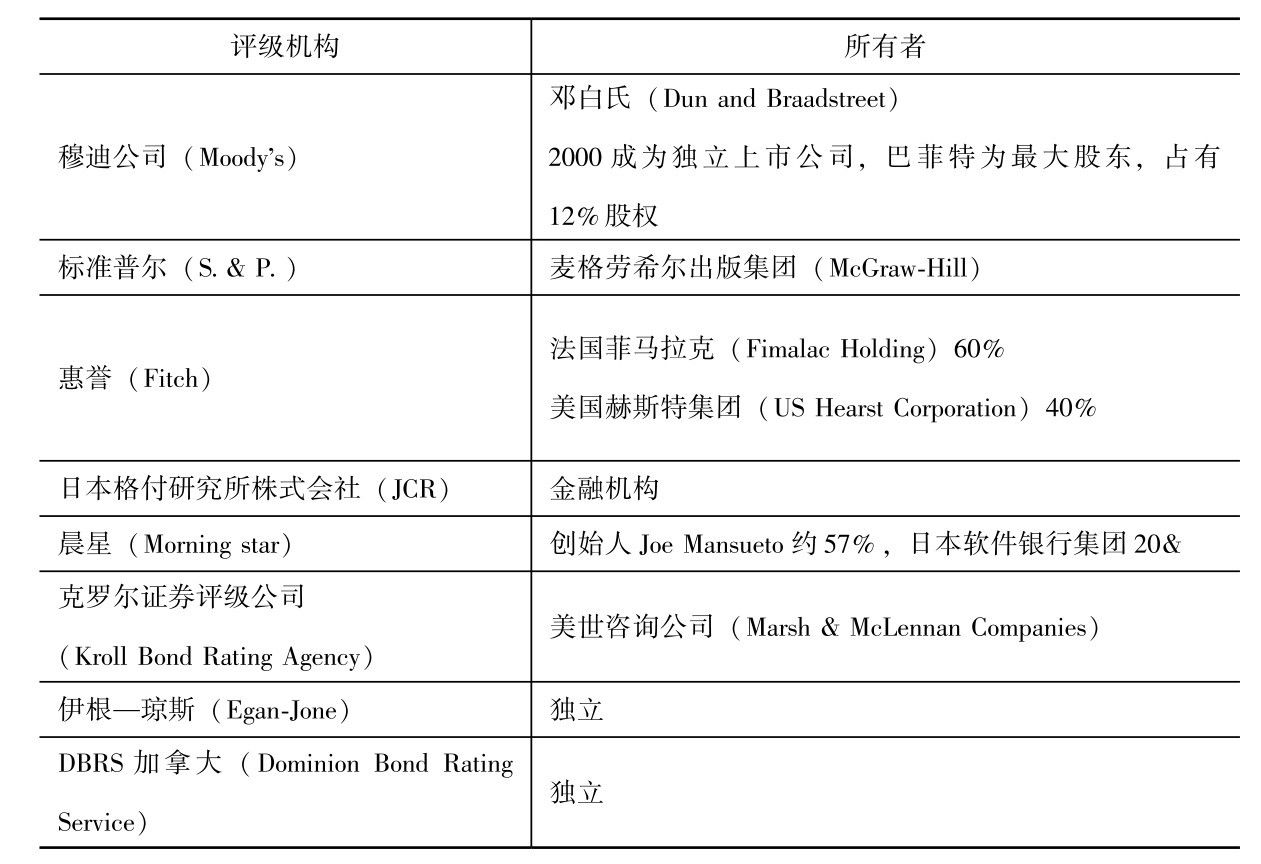

表6—3 主要评级机构及所有者

资料来源:雅虎财经,https: //finance.yahoo.com/?guccounter=1。

对现有信用评级体系的学术研究和批判相当丰富,主要集中在以下几个方面。

首先,评级付费模式导致的激励扭曲和系统性腐败问题,会降低评级结果的公正与准确性。现行的行业规则由发行人支付信用评级服务的费用,而不是债券投资者和获取评级信息的用户,因此发行人和投资银行可以“购买”评级,这种利益导向的商业模式不仅损害了评级机构的客观性,而且增加了评级机构为了争取客户而形成的内在利益冲突。 [17] 它使得评级机构有动力给予证券发行者更高的评级,以免客户流失到其他评级机构。发行者也乐于为高估的评级付款,最终导致信用评级业偏离了公正独立的基本原则,高估信用评估结果。在经济形势良好的时候,这种系统性的高估会引导市场投资者忽视潜在危机、推动经济泡沫的聚积。

2008年以美国次贷危机为例:评级机构根据发行额和证券复杂程度的不同而收取不同的费用。结构性金融产品由于其结构的复杂性,评级费用也远高于普通证券,成为信用评级机构收入和利润的最重要和增长最快的来源。在巨额利润的刺激下,三大评级机构对结构性金融产品的评级结果明显高于传统的公司债券评级。数据显示,2007年美国次贷资产规模约为1.3万亿美元,三大评级巨头通过提供次贷产品评级服务获得的总收入是18亿美元。而在美国证券交易委员会2008年的调查中发现,一些对高风险次贷金融产品进行评级的技术人员竟然直接参与评级费用的商谈,是信用评级机构受利益导向影响最直接的证据。 [18] 这种利益导向一定程度上助长了次级贷款的泡沫,为金融危机的全面爆发埋下了隐患。

其次,主要评级机构的风险评估能力和评估模型的可靠性与合理性得不到保证。

三大评级机构在金融危机中令人失望的表现,除了其本身的收益结构问题外,也和机构本身的评级能力较差、缺少职业道德有关。有学者关注信用评级机构的业务能力问题,包括评级模型保密导致行业缺乏透明度、评级指标选取的不合理及部分因素不可量化, [19] 使评级结果的准确性大打折扣,以及对经济危机风险预警能力不足等。评级机构的分析师往往是刚毕业的年轻经济学家或数学家,缺乏工作经验和社会阅历。他们在需要分析的数据规模巨大,且面临尽快发布评级报告的时间压力, [20] 因此评级结果缺少准确性,以及三大评级机构评级结果趋同的现象也就变得很正常。由于重复使用相同的测试标准,评级机构渐渐迷失在自己的评级方法里,无法敏锐捕捉市场体系的结构性变化。

虽然三大评级机构将评级程序和计算模型视为商业机密,不对外公开,但是从其评级指标的选取中,也可以发现存在的问题。部分指标尤其是在主权国家债务评估中所选取的指标无法定量,如企业所在国的政策环境等。反过来,像日本的评级机构对于亚洲政府就表现得更为宽容,平均的评级结果准确率比穆迪、标普和惠誉要高。中国的大公国际的评级结果也时常与这三个“领导者”有着巨大的分歧,差异率达到73.1%,而这也与大公国际渴望打破西方信用评级机构的垄断有关。 [21]

评级机构作为华尔街生态的一部分,带有很强的泛自由主义意识形态偏见,影响到他们对发展中国家的客观公正评估。三大机构倾向于根据华盛顿共识中的“自由化、私有化、全球化”程度,衡量一国经济的健康程度和发展前景,忽视政府对经济稳定发展的调节作用。正如本书的政治经济学理论所指出的那样,新自由主义经济学提供给信徒的是一种本末倒置的世界观,在其政策指导下的拉美模式恰恰是最明确的失败案例:私有化、自由化、全球化加剧了外围经济体的依附性和脆弱性,周期性的金融崩溃、政府垮台、社会动乱,致使拉美国家普遍陷入“中等收入陷阱”。他们将“独立的中央银行”和“国际通货”作为AAA级的必备条件,并将“民主政治”体制作为衡量一国政治风险或制度竞争力的根本标准,但对于发展中国家而言,正如全球比较政治经济学研究已经反复表明的那样,实现工业化之前提前享受民主化果实往往是社会动乱的根源。 [22]

最后,作为金融市场一部分的评级行为本身具有索罗斯所说的“反身性”特点。按照索罗斯的说法,市场参与者的思维和所参与的情境之间可以分解为认知函数和参与函数。在认知函数中,参与者的认识依赖于情境;在参与函数中,情境受参与者的影响。 [23] 可见,两个函数从相反的方向发挥其功能,相互干扰。在金融市场中,参与者的偏向是确定未来价格的重要因素,市场行情的变化均源自参与者偏向的影响,忽略认知函数必定会造成严重的失真,形成市场泡沫。评级机构和被评级单位之间也存在一系列的反身性联系。评级机构用一些定量指标——资产负债结构、盈利能力(GDP和税收)、现金流量(外汇储备)的充足性——来衡量一个企业、国家的还款能力,认为这些指标是客观的衡量标准,然而事实上盈利能力(GDP)和现金流量(外汇储备)在一定程度上受到企业或国家信用评级的影响,只要债务人保持较高的信用评级,获得自我增强的信贷扩张,企业或国家的繁荣就会持续下去,形成泡沫。显然,信用评级的反身性特征意味着自我实现的预言能够左右一国经济状况;美国三大评级巨头对评级话语权的垄断,强化了评级业的反身性特征,更容易滋生资产价格泡沫。正如诺贝尔经济学获得者弗里德曼所言,“我们生活在两个超级大国之间,一个就是美国,一个就是穆迪,美国可以用炸弹摧毁一个国家,穆迪可以用评级毁灭一个国家”。 [24] 三大评级机构对评级话语权的垄断,致使它们有能力操纵资本的定价,直接影响一国的主权与经济安全。

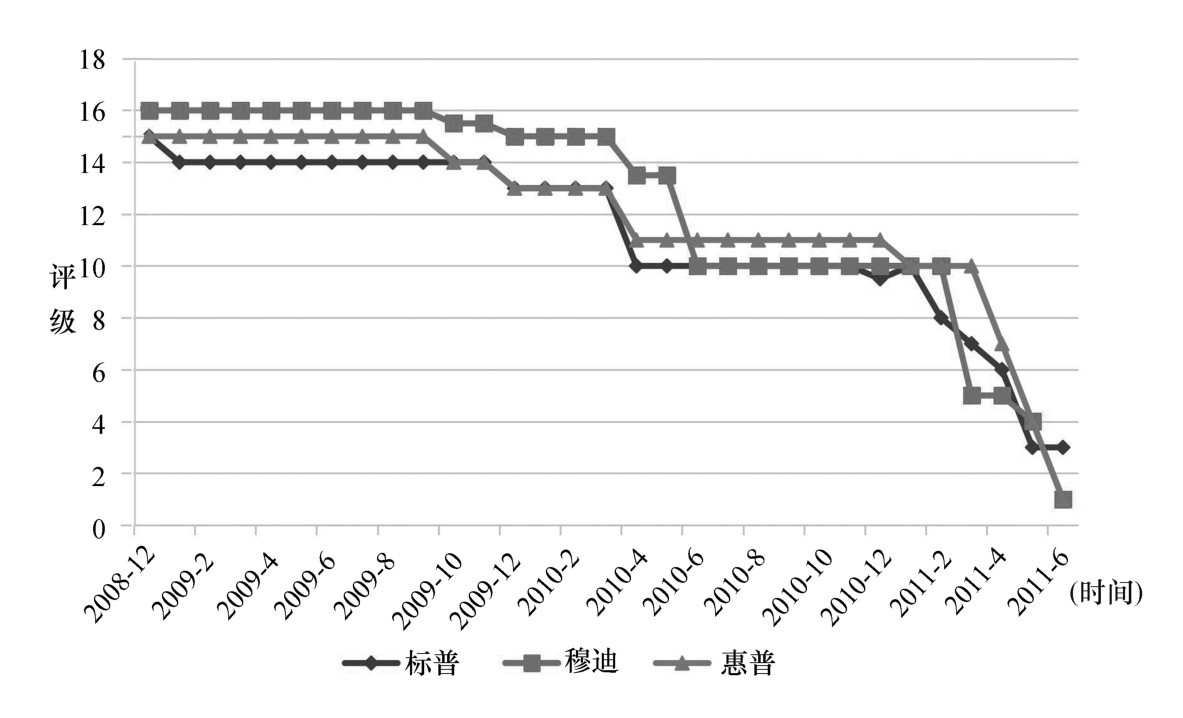

以欧债危机为例,2009年12月,标普、惠誉、穆迪三大评级机构轮番下调了希腊的主权信用评级,拉开了欧债危机的序幕。此后,尽管欧盟批准希腊援助计划向希腊提供贷款、通过财政紧缩方案促使财政一体化,三大评级机构仍然持续下调希腊的主权信用评级:

2010年5月10日,欧盟批准7500亿欧元希腊援助计划,IMF可能提供2500亿欧元资金救助希腊。

2010年6月14日,穆迪下调希腊主权信用评级,下调4级至垃圾级。

2010年9月7日,欧元区财长批准为希腊提供第二笔贷款,总额65亿欧元。

2011年1月14日,惠誉下调希腊主权信贷评级有BBB-级下调至BB+级,评级展望为负面。

2011年7月21日,欧元区17国领导人在布鲁塞尔举行特别峰会,最终敲定对希腊实施第二轮紧急救助方案。

2012年2月27日,标普宣布将欧洲金融稳定基金(EFSF)评级前景从“发展”下调至“负面”,希腊主权评级在垃圾级别中进一步下调。

将欧洲小国的债券降为垃圾级,意味着大量的养老基金和资产管理公司不得不进一步卖出相关金融资产,由此导致利率的进一步升高和经济的进一步紧缩。这种“严厉”的评估结果几乎扼杀了希腊、葡萄牙等高负债国在资本市场上融资的可能性,致使欧盟的救助措施收效甚微,希腊经济前景黯淡,危机持续蔓延,最终导致三大评级机构进一步调低欧元区成员国的主权评级。这就形成了自我实现的预言和自我增强的恶性循环——信用评估等级的走势图呈现阶梯式下降的局面(如图6—12所示)。

图6—12 2008—2011年三大评级机构对希腊的主权评级

资料来源:Gunther Tichy,Credit Rating Agencies: Part of the Solution or Part of the Problem?,Intereconomics,May 2011。

金融投资界的另一个事实可以从侧面佐证当前评级服务体系对金融市场资源配置的扭曲和低效:有部分对冲基金专门依靠金融产品的评级变化来寻找无风险套利机会,被称为“堕落天使策略”。评级机构在事前评级虚高,事后又过激降级的行为导致投资机构不得不卖出相关资产,因为他们的资金委托合同禁止他们持有某个级别以下的资产,这种被动抛售会导致价格过低,于是这些对冲基金利用金融市场的低效,通过买入那些被动抛售的垃圾债而获得无风险的套利空间。这种策略的长期存在,说明评级机构不仅没有充当好看门人的角色,反而变成了搅局者。

显然,由于上述不合理不公正的机制存在,全球评级市场的治理模式亟待改革。未来5—10年,随着中国逐步超越美国成为全球第一大经济体,随着中国本土金融市场的进一步开放和人民币国际化,中国的固定收益市场规模必然会超过美国成为全球最大市场。这一重大变迁为我们改革评级市场的结构和规则提供了契机。探讨如何改革正当其时。

首先,透明度和责任制作为现代社会治理的基本准则应该在评级行业得到应有的体现。华尔街的政治影响力保护了三大评级机构的特权,让他们免于公开其评级模型,以及为评级结果承担法律和财务代价,这其实是美国体制性腐败的结果而不是行业生态的合理组成部分。中国在开放本土评级市场的过程中,应以司法主权和市场准入为条件,要求包括三大评级机构在内的所有评级服务者公开其评级模型,至少是其模型背后的理论依据和历史可靠性报告,以便同业之间相互比较和监督。这就如同药品企业必须公布其配方和临床实验效果一样。如果药品企业不公开其配方和临床效果,也不对疗效和副作用负责,那么必然假药泛滥。同时,评级机构也应为其评级报告的重大失误承担部分责任,比如说某笔评估为AAA的债券出现了违约而评估机构没有及时预警,那么应该将该笔业务的评估费收入作为罚金缴纳给证券监督管理委员会或者受理相关诉讼的人民法院。即便这种象征性的赔偿额度与投资者的损失完全不在一个数量级上,也至少能让评级机构不再为了评估费收入而人为抬高评估级别。评级机构的能力也应该曝光于公众的监督之下,具体的办法就是要求每个评级机构根据其研究和模型,在媒体上公布对全球和国别政治经济风险的标准化预测,并由媒体对其每年的准确率进行行业排名。这样的排名评比一方面有利于公众和用户更好地了解和对比其评估的可信度;另一方面也有利于形成评级机构之间强化自身专业服务能力而不是讨好客户需求的良性竞争,从而打破既有三大机构的垄断地位。

其次,改革行业主体也是一种可行的探索。评级服务是不是只能由营利性企业来承担才合理呢?恐怕未必。评级牵涉到市场秩序、经济信心和巨大的(正向与负向)外部性,因而具有公共产品的特征,让盈利新的私人企业来把持这种公器才诞生了上述治理缺陷。公器应该回归公共权力,全球性的公器更不能让一国的私人部门来把持。所以笔者主张应该在全球层面上成立非营利性的评级机构。 [25] 最有效的方法是政府或几大多边机构如世界银行、亚投行、金砖银行、亚行等共同发起,成立受其监管的评级组织。不同于过去的扶持其他评级机构分享市场份额,或者政府加强监管,强行扭转评级机构营利模式的改革思路,这是一种“替代性思维”,即建立一个独立于市场、投资方、融资方,无利益关系且非利润导向的、全新的国际评级组织来取代现有的评级机构。其可行性在于:第一,这种评级组织由于在性质上是非营利且利益中立的,其背后的支持者并非是财团等,在成立之初便会获得很高的公信力;第二,它的服务对象主要是政府的公共部门,而且应当成为公共部门投资融资过程中唯一指定的评级机构。第三,由世界上主要的多边机构共同成立的评级组织,在组织规模、专业人才以及技术能力上(评级的准确性),相比于其他私人评级机构都具备着一定优势,而这些又会进一步转化为机构的权威和市场份额上的优势。

评级主体除了可以升级为国际多边机构的附属机构外,各国内部可以由具备任职资格的职业评级师如同律师一样以个人名义来提供服务,并对其评级的结果承担个人职业声誉的责任。上文倡议的多边国际评级组织可以为其提供任职的培训、考核和资格认证,并追踪和监管其职业生涯的纪录,对于那些有重大失误和职业道德问题的从业人员应取消其评估从业资格。这样的制度改进,既有国际公共部门的非营利性服务和监管,又有个人从业人员群体的竞争和淘汰机制,不但能提升评级的准确性和公正性,而且也能为融资方降低一部分融资成本,此前学者们所主张的将信用评级机构的盈利模式从发行人付费转变为用户付费 [26] 才有现实可能性。

最后,如何在进一步的改革开放中提升中国国内的评估行业治理水平和竞争格局也是一个值得探讨的方向。目前,中国国内既存在行业寡头格局和评级质量堪忧的问题,也存在行业过早开放的问题。三大资信评级机构,分别是大公国际、中诚信国际、联合信用,共占据了中国资本市场95%以上的份额。穆迪于2006年收购中诚信49%的股权,到2019年仍然持有其30%股权。同年香港新华财经收购上海远东62%的股权,2007年惠誉收购联合资信49%股权,2008年标普与上海新世纪签署战略合作协议,大公国际成了中国唯一独立的主要信用评级机构。可见在自由主义意识形态的影响下,开放变成了一种政治正确,与国际接轨实践中简化为引入美国标准。中国国内全面地模仿甚至直接引入了美国评级行业,却没有意识到美国模式的重大缺陷和美资机构占据主导地位可能给中国经济金融安全带来的危害。试想:假如中国资本试图收购美国的基础设施,能否通过CFIUS的审查?评估行业作为金融资本体系的重要基础设施,更不可能向中资开放。中国在对美的双边投资和贸易谈判中强调开放的对等性和安全性,即要么双向开放,要么双向封闭。

在日本自20世纪80年代中期以来,一定程度上的政府管制策略使美国的信用评级机构越来越被边缘化,本土的两大评级机构(格付投资情报R&I和格付研究所株式会社JCR)在日本国内金融机构和财政部的支持下市场份额和评估能力都有了大幅提升,得到了持续的发展, [27] 其背后的经验教训值得我们做进一步的研究和借鉴。

[1].之所以不包括金融部门,是因为金融部门作为全社会的资金中介机构,其杠杆率的计算与上述其他三个部门存在交叉和重复,因此在衡量实体经济杠杆率时通常予以剔除。

[4].[美]托马斯·赫顿、[美]迈克尔·阿什、[美]罗伯特·波林:《高公共债务一贯扼杀经济增长吗?——对莱因哈特和罗格夫的批判》,《政治经济学评论》2015年第6期。

[5].张明:《中国政府债务规模究竟几何?》,《财经》2018年7月23日。

[6].《中国金融稳定报告(2018)》,2018年11月3日,中国人民银行网站,http://www.gov.cn/xinwen/2018-11/03/content_5337137.htm。

[9].连平:《反思中国杠杆问题》,2019年2月25日,http://www.chinacef.cn/index.php/index/article/article_id/5540。

[12].国际清算银行:http://www.bis.org/,2011年数据。

[14].孙立坚:《信用评级就是制定金融标准》,《东方早报》2010年7月14日。

[16].邱仰林:《评级真相》,中国经济出版社2013年版,第22页。

[18].邱仰林:《评级真相》,中国经济出版社2013年版,第71页。

[19].[美]诺伯特·盖拉德:《国家信用评级世纪述评》,孙森等译,东北财经大学出版社2014年版,第103—109页。

[20].[德]乌尔里克·霍斯特曼:《评级机构的秘密权力》,王煦逸译,上海财经大学出版社2015年版,序言1—2页。

[21].[美]诺伯特·盖拉德著:《国家信用评级世纪述评》,孙森等译,东北财经大学出版社2014年版,第103—109页。

[22].[美]塞缪尔·P.亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,上海世纪出版集团2008年版,第69页。

[23].[美]乔治·索罗斯:《金融炼金术》,孙忠译,海南出版社2011年版,第6页。