结 语 开启属于你的个人大数据管理

徐 雷 京东集团高级副总裁

老车是“手艺人”,数据时代解读数据世界奥秘的手艺人;对我来说,亦师亦友、亦火亦水。

我们曾若干次品茗促膝、围炉夜话,人生的起起伏伏、数据的理解与应用、佛法修行,每个话题始于数据终于数据,获益匪浅。难能可贵的是,我们对数据的应用、理解,观点出奇的一致,平添相互好感。

老车是数据的修行者,我十分期待这位无疆行者的感悟与升华之作,一杯清茶、一本好书、一位知己好友,人生幸事。

过去几年,数据分析师们问我最多的问题是,如何才能具有全局观的思考能力,洞悉一切。而普通人问我最多的问题则是,我如何才能保持幸福快乐的生理和心理状态。

这一切的答案要从“命运”开始说起。

我一直认为,“命”由天注定,而“运”是可以改变的。人生绝非宿命,公司和个人并无二致。

人一生下来,身体素质、DNA和天赋往往都是注定的。而“运”呢?却是不断的选择和决策所组成的。

“命”就像一辆离开流水线运出工厂的汽车,它的质量和耐用程度从走下流水线时就被注定了。“运”却是这辆车后天所开辟的道路,大路与小路不同,每一条路选择得对或者错,对人生的影响或大或小。有时,小路也能使人生出现极大的转折。机会错过了永不复返,挫折也未必不能避免。

在我看来,成功路上,有4种东西是可以积累的,分别是财富、人际关系、知识以及思维方式。前两者,大多数人都能够直接明白。比如,没有钱很多事情都办不好,多个朋友多条路。第三点知识说的是人从小学、中学、大学以及进入职场获得的各种知识和经验。在现在的职场上,每个人的竞争能力及赚钱能力,大都和知识有着直接关联。

而不被绝大多数人知觉的是第4点——思维方式。思维方式与你所做的选择和决策密切相关,冥冥之中决定了“运”的走向。当下,我们生活在大数据时代,各种数据充斥在我们的生活环境里,每天都能收集到来自自己所见的文字、影像、声音等,以及来自各方面的信息。而在这样一个信息泛滥的环境里,很多人完全没有关注过如何积累、分类及使用当前越来越容易获得的大数据,更别说让大数据变得能为个人所用。

数据的积累,从收集到还原

有的人每天都会在同一个十字路口迷路,也就导致其每天都会迟到10分钟。那么,为什么会出现这样的错误?这是因为他根本没有重视数据的积累,也没有想过使用这些数据去产生什么价值。在我们之中,绝大多数的人对事物的态度也只是观察,却不会思考。而我的做法是,我要对数据做一个积累,我要对我所在行业中呈现出的信息进行积累。

这是一个有限时间和无限大数据进行博弈的时代。如果没有积累数据的意识,没有培养自己数据化思考的意识,改变命运真的就成为一种投机行为。

古语有云:“人无志不立。”如果你有志向,你就会知道自己应该积累什么样的知识、什么样的财富和什么样的关系。如果你进行了大数据管理,到了某个阶段你又有了很好的数据化思考方式,你会发现财富、关系和知识的积累完全能够为你所用,到那时你的人生就会有很大的不同。

至此,你应该已经感觉到了这本书前文所讲的大数据内容,其实完全是可以为个人所用的。我可以用我的经历来举例,我相信,如果你现在开始用大数据的方式来进行个人的知识管理,开启个人大数据的积累,不超过6个月,你就会发现自己开始变得大不一样了。

做好个人大数据管理

我现在每天早晨四点半起床,熟悉我的人都知道我每天早上必做的一件事情是“品觉晨读”。做“品觉晨读”这件事情大概有4年了,它是我个人大数据管理中的数据收集“工具”,就好比运营数据时的“养数据”概念。

今天,如果你开始关注某一领域,想对某一种知识进行积累,在开始养数据的过程里,你会如何开始呢?这就是一个棘手的问题。没有人能够在第一次做运营数据的时候,就知道这个数据是好的,是对自己有用的,或者,什么数据是不好的,是对自己没用的。就像开始做企业大数据时,我根本不知道哪些数据一定有利,或者在未来可能对我产生重要的价值。

所以,我一开始会把每天关注的那些数据收集回来,放到我的Evernote里面,为什么我要选择这一笔记软件呢?因为它可以方便我做数据管理。

● 它能够方便我用各类终端,包括手机去收集数据;

● 它能够把每一份收集回来的数据进行分类及打标签(结构化);

● 它能够方便我将数据随时随地地调用出来。

时至今日,在我积累的数据中,已经有超过上万篇关于过去我经验中的PPT及早上收集的电商新闻,如果我没有一个非常好的分类/标签管理体系,我如何才能做到这一点?所以,要完成这个大数据积累的闭环,要求放进去的数据,一定要能够非常快速、实时地调用出来。我一直在训练自己怎么使用两三个关键词就能够让我在10秒钟内调出我积累的有效数据。当我想要使用数据帮我做决策时,有效的数据就在手边,这个时候运营数据,即养数据,就已经产生了作用。

现在,我每天依然在继续收集数据,在这儿我可以透露一下我自己的一个数据收集的“狠招”。在我的微博关注里,我按照两个维度来分类我关注的人:一是他们懂什么东西,即有什么特长;二是根据重要性,进行5~20分钟,或者45分钟关注度的划

分。这样划分的意思是,如果今天早上我只有5分钟,那我就只看重要朋友发布的信息;如果我有10多分钟,我会把重要性为5分钟和20分钟的朋友发布的信息都看完。

从收集数据的角度来看:首先,我在选择有效的数据源;其次,我有重要性的选择,所以我能很好地控制我的时间。每天我做完这些数据收集的时间大约是一个小时,时间久了,我现在对每个数据源甚至提供数据的记者的能力都了若指掌。某一个学者的观点是怎么样的;腾讯的记者能力如何;哪个网站周六日是不用关注的;凤凰网比较勤奋,周六是有人上班的;腾讯网最努力,每天都有新闻。甚至,各家媒体参加了哪些会议,这些我都知道。

我现在已经对数据积累与决策质量之间的关系具备了一种直觉,所以我开始对电子商务有“觉”了。这一过程就如同前面所说的内三板斧中的 “混、通、晒”,我每天“混”在电子商务的环境中,不断地吸收和寻找规律,这是“混”;每天我将收集来的数据和我每天所处的电子商务场景进行打通,则是“通”;至于“晒”,就是这些数据如何影响到了我在工作中的决策。

2013年年底时,我听到一些数据分析师在讨论年报,他们不断地在讲2013年阿里巴巴的年报。我问他们有没有看新闻,我们的竞争对手最近有什么新动作,做了什么?京东的CEO刘强东想做什么?新闻是真的假的?你们关注了吗?所以,他们孤立地讨论这一报告是没有意义的,因为他们并没有将场景融入其中,只讲阿里巴巴自身,报告的意义也就无从谈起。

当然,在运营数据和数据化运营的这个闭环里,我们一定要假设一切都在变化,一定要去关注还有没有一些新的数据收集源头,现有的数据源会不会出现问题,我还有什么新的数据源头是缺失的。

比如,近年来兴起的虎嗅网这样的新媒体,比如199IT,比如特别喜欢发表大数据文章的人。我作为一个所谓的“大数据专家”,怎么可以不知道这个领域里谁有料、谁没料?谁是人云亦云的呢?

这就像和行业内的高手过招,我们在积累的过程中是在动态中不断迂回地走向目标的,是不断地衡量这个行业中的变化的,就像李小龙一样在和高手博弈。

个人大数据管理的挑战

在“养数据”的过程中,关键词标签是进行数据管理最重要的工具,透过标签我们可以快速定义一篇报告的内容,而数据每次调用的顺畅情况则可以用来衡量这一标签是否有效。

在我们的个人大数据管理中,最常见的关于标签的矛盾点是,你给某篇文章贴上了标签,但这个标签却是一直动态变化的。过了一段时间,你会发现这个标签失效了,而你设置标签的时候却是正确的。举个例子,你给某个朋友贴上的标签是“美女”,但是过了10年后,她老了,你这个“标签”就失效了,就又要进行升级了。我们把这个现象叫作标签的生命周期。

你以前的标签是对的,但是经过一段时间之后,这个标签就失效了,所以你需要重新更新索引,而这个过程所花费的力气非常大。多年来,我不断地去寻找对应电子商务有关的标签,以下是我总结的3点经验,可以分享给大家。

● 越有效的标签就越能让我快速地调取数据。

标签的用途多样,比如做知识分类的、识别来源的、情景和人物描述的以及表明时序的,等等。

● 要注意知识范畴的培养。

例如,在电子商务中,我运用了各种分类标签, 其中有行业标签:B2B、B2C、C2C、外贸B2C、外贸B2B,最新的还有O2O;技术支持方面的标签有:大数据、营销方法、 用户体验、 微营销等。

● 场景的标签我把它分为公司与人物,再加上时间。

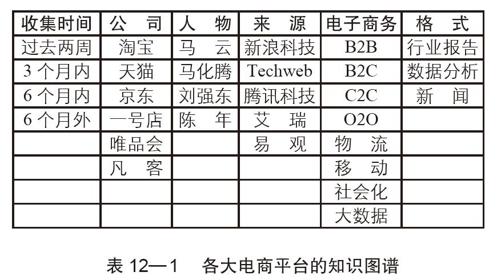

可见,由时间链、共识面(公司、人物、来源)、 知识体系(标签)和格式(内容)所构成的一张知识图谱是解码决策分析的依据。表12—1是我做数据分析时使用的知识图谱的部分内容,以供参考。

数据分析实例

试想,你正需要马云一篇关于物流的文章中的数据做参考,你回忆起来这好像是上周的某条新闻。所以,要调用这篇文章的维度就是: 过去两周 + 马云+ 物流。

再增加一个维度去看的话(共识面),就可以用“过去两周 + 物流”去看在这两周内还有谁提到了“物流”。

你会发觉数据标签中有些是比较历久弥新的,即生命周期比较长的,比如人的名字,不论这个数据从哪儿来、在哪里、谁说的,都不会对数据标签产生影响。但有些标签是对趋势的界定,则需要经常地总结或细分。

收集到的数据我都会如上述这样贴上标签。当要调取数据时,我会在心里问一下数据的来源是哪家媒体、哪个人、什么时候获取的。这样一来,时间线和来源就成了我锁定想要数据的重要线索。

从另一个角度来说,当我想知道亚马逊在物流中的新动向时,我会先锁定物流行业和公司标签,再配合时间线做决策。如果我想到“大数据+周涛+3个月内”,我根本不用想文章的细节,就可以将之调取出来。这就是大数据让我们已经发生的改变——我们只要记住几个标签作线索,就可以轻松地调用一万篇文章内的数据。

但千万不要觉得你可以一劳永逸了,因为这些标签会随着时间变化而“失效”,这样数据管理就成为了重要的一环。数据分析师都有变态的数据洁癖,他们对数据的来源极为看重。所以,我将人和公司进行区别对待。人是特别的,可以离开某家媒体和公司,是流动的,但是如果我将数据管理定位在人之上,就是表示我认为人更重要。如果定位在了公司和媒体的背景之上,那么公司或媒体就更重要了。

这就是变化。在大数据的世界中,没有人要求你懂得细节,没人要求你成为一名数据分析方面的专家,但是要求在你需要拿到一个专家的数据时,能够快速地调用出来。做到这样的话,我们就已经突破了人类短时记忆的短板,你就会成为一个很成功的人——真正做到了。

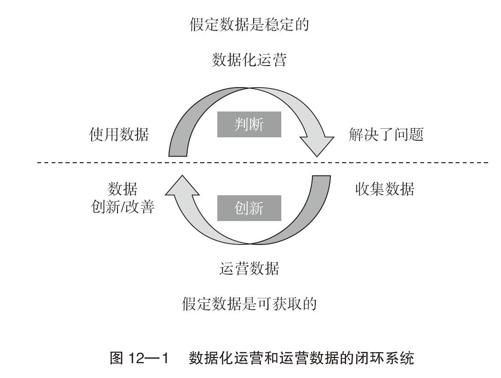

这也正是过去4年里我做“品觉晨读”的原因。“品觉晨读”一方面是便于我自己做个人大数据的知识管理,另一个目的就是提醒我这个数据化运营和运营数据的闭环系统不能出现中断,提醒我要坚持不懈地把这个循环维持下去。而且,“品觉晨读”也在不断地给我反馈,比如,我发完微博后会有多少人转发、多少人评论、多少同行专家帮助我一起优化我的大数据内容和标签。这使得我做数据收集的时候,也就了解到了数据收集源头的重要性,通过借助别人的力量让你的数据收集变得更加有效,即在社会上过滤。

当然,“品觉晨读”的文章只是我所收集文章的一部分,在我经历过多次数据化运营和运营数据的循环之后,我可以快速地知道某篇文章是不是对我有价值的,这加快了我收集文章的速度,但是这个快思(加快判断)也同时很容易出现盲点。为了减少盲点,每当我怀疑自己的判断时,就会列出一部分可能出现盲点的文章放在微博里,其他人自然会告诉我哪些是有用的,然后我会再观察这些数据,甚至还可能从中找出新的数据分类或标签。

人人都能成为数据分析师

个人的大数据管理,我已经做了4年,过程中困难重重,但就像大数据管理一样,不能因噎废食。我保证,只要你开始用这个方法去做,在3个月后,最晚也就是6个月之后,你会变成另外一个人。

《思考》(Thinking)中有一个例子和我的思考以及我这4年里所做的事情极为相似。书中说,如果你把某个人的左眼蒙上三天,三天之后,从医学的角度来说,他左眼相关的大脑部分,会发生退化。这个意思就是说眼睛与大脑是互相影响的,而你看到的将影响你的思考,反过来你的思考方式又影响着你看到的东西。

所以说,如果你6个月内不断地积累知识,你也会发现你的思考结构发生了改变——不仅仅是知识量上的改变,而且是思维方式的颠覆式改变。这是因为你收集数据的方法已经不一样了,你积累的东西也不一样了,你变成了另外一个人,你会觉得你“混”得特别好。

也许你已经跃跃欲试了,但是我从这几年的经历中提炼出了一些建议,希望能值得你关注。

首先,你所选定的题目,一定要是你感兴趣的,或者跟你的职业相关的。比如你喜欢宠物,你要成为养猫的专家,你就会每天收集养猫的数据,当别人问到怎么养猫时,你就能很快地知道某个专家说过相关的内容。

其次,个人大数据管理和做大数据一样,一定要从小处着眼,比如说你的目标是要成为电子商务专家,这个目标在一开始就显得过大了。从我来说,一开始,我只收集海外出口的相关资料和数据,在这个小领域里形成了一个小的大数据循环,然后走熟这个循环,再涉猎手机支付行业方面,然后是C2C和B2C行业等。在经历过小的循环之后,我才允许自己去观察别的领域。现在,在别人眼里,我是一个数据运营的专家,其实我也是这样“混”出来的。即便是现在,我也在一直训练这个循环。

再者,就是尽量让数据的收集变得简单。当你发现有用的知识后,一定要跟自己说,不要多做思考先收集,现在就收集,不是明天,更不是后天。有人在讲PPT,有价值的内容立即拍下来,而不是待会跟他索要PPT。知识的收集永远都是“现在时”,而且这个操作越方便越好,越快越好。我的收集就很简单,设置一个热键一下就能够将数据抓取过来。

最后,你一定要把这个“运营数据—数据化运营—运营数据”的循环打通成闭环,也要利用今天社会化的优势,学会借助别人的力量。我认为这才是真真正正的大数据管理——形成一个有效的循环,形成一个可以不断获取数据和反馈的动态循环。可见,个人大数据管理能够为个人产生力量,让知识形成积累,成为你在人生道路上,从“命”到“运”最重要的分水岭(见图12—1)。

现在,除了我自己这样做知识和数据管理,我还想让我的助理也加入到这个循环系统中,只要这个方式的方向正确,做好了协同,我甚至可以找8个助理一起用同样的方式转动这一循环。而我,只需要做一个步骤:问他一个问题时,我该用什么关键词。我就相当于新建立了一个知识体系,建立了一个新的循环,我和我的助理是我们这个圈子大数据知识的协同者。

无论如何,我们的人生是要想尽一切办法来积累知识。首先要明确积累的目的,之后才是积累的方式,最后才是如何调用积累的东西,以及明确其是否影响了我的决策。只有对这一数据有感觉的时候,才能对自己的职业产生影响。

这样下来,我坚信在两年之后,你就可以成为某个领域的专家,而且这套方法论是可以被复制的。从今天开始,如果我喜欢猫的话,我要成为一个精通如何养猫的人,我只要按照这套方法论去做,我保证两年后,大多数人没法在相关的知识领域跟我相比,因为我有一套积累知识的系统方法。如果这个例子得以复制,就将会有一大群人跟我一样,那我就创建起了一个联盟。第一天,收集、决策、行动、管理;第二天,继续收集、决策、行动、管理。每天都这样实施,开启你个人的大数据管理,改变自身的知识积累和思维方式,成为一个能够掌握自己未来的人。