“互联网+”第二特征:虚实结合

我们越来越发现,商业新生代的第二大特征就是:虚实结合。

中央电视台大型纪录片《互联网时代》中提到,人类正在向互联网移民(从实到虚)。那部纪录片我从头到尾看完了全部十集,然后发了一条微博:

各位,我非常认真地推荐所有传统企业的最高决策者,组织所有高管,认真观看中央电视台的纪录片《互联网时代》,这是一部少有的能站在人类前途、国家战略、产业变革的高度讲明白互联网的超水平纪录片。看完你就会明白为什么这是最好的时代,也是最坏的时代!

这条评论被中央电视台第二套节目引用。

我确实非常赞赏这套纪录片以及其中的观点。但是,我的老领导,前微软亚太研发集团主席、百度集团总裁张亚勤在2014年11月乌镇世界互联网大会上发言说:

未来三十年互联网发展将走向何方?是把数字世界互联网的技术、商业模式又送回到物理世界。

他用了一个形象的词叫“互联网的物理化”,张亚勤认为未来的互联网是一个“由虚到实”的过程。

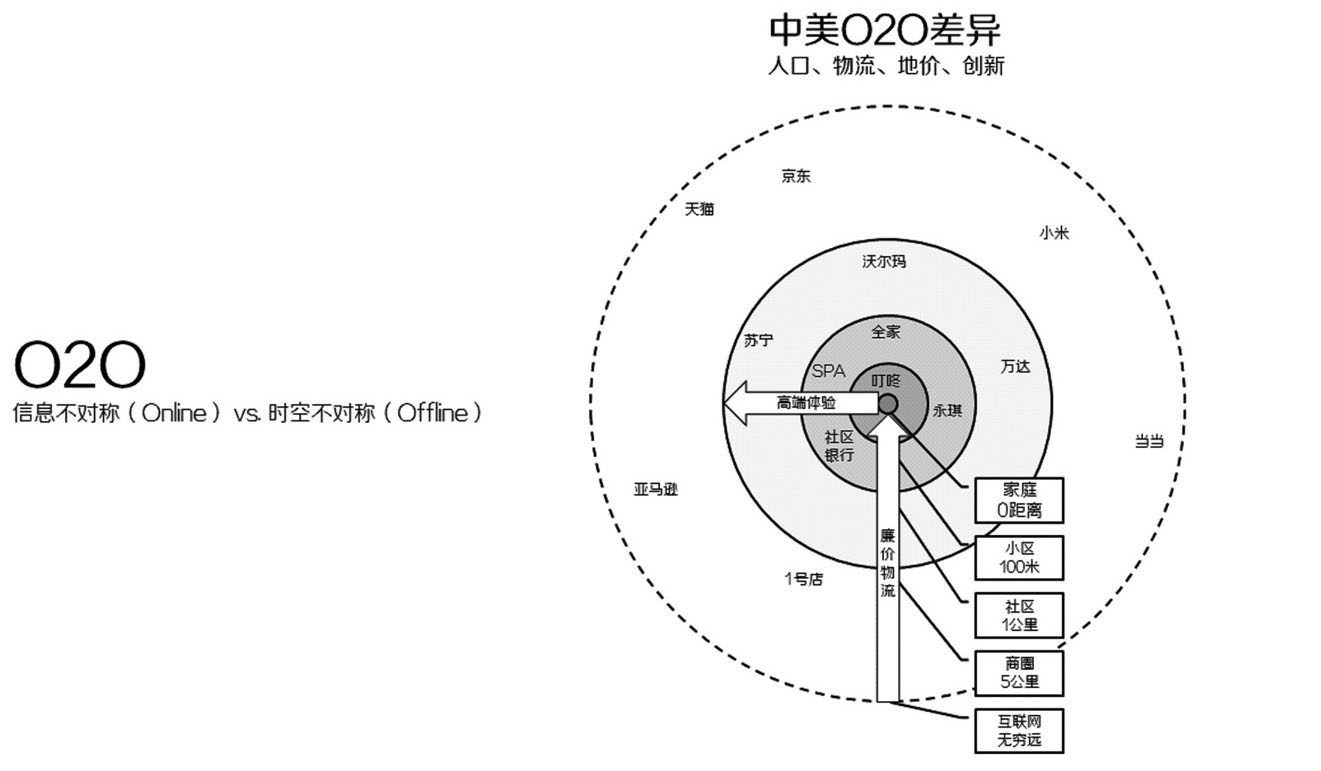

其实,他们在描绘的是一个统一的未来:虚实结合(O2O:Online to Offline &apm; Offline to Online)。线上(虚)不可能从此取代线下(实),线下也不可能“反清复明”,消灭线上。中国的O2O,正在走一条“有中国特色的”融合道路。

2014年10月,我受全球五大猎头之一史宾沙邀请,与沃尔玛、史泰博、百胜、欧莱雅、万事达、TNT等企业的中国区总裁讨论互联网化。

我发现,商业环境的巨大差异,导致中美的互联网化,已经走向非常不同的两条道路。

中国传统企业研究的“互联网化”,在美国叫“Digital”,即数字化。在中国,几乎只有外企会用这个提法,另外就是市场部门,会把这个叫作数字营销(Digital Marketing)。不仅是两个名词的不同,含义也不一样。

比如,我们讨论到百货业时,美国人很自然地认为,O2O是线上下单,然后到线下(如沃尔玛)自提;中国由于网上商品明显比百货商店便宜,O2O是线下体验,然后扫描二维码到线上下单。

所以美国百货业的O2O主流方向是Online to Offline,线上到线下,而中国百货业的O2O更多是Offline to Online,线下到线上。方向完全相反。

为什么中美O2O有这么大的不同?

第一,中国人口众多。实体商店辐射的范围有限,也就三五公里的范围,客户量有天然边界。而互联网是范围经济,在天猫网上商城,一家店就能覆盖全中国,辐射范围无限扩大了。中国人口众多,就能导致网络运营的固定成本平摊在每个用户身上,变得极低。电子商务的边际成本又几乎为零,这就使得中国电商在网上卖东西的成本优势比美国更明显——美国人口没那么多,销量没那么大,固定成本分摊后比中国高。

第二,互联网作为虚拟存在,跟现实是靠“物流”来连接,通过快递把货物送到你家来达成“虚拟现实化”。因此物流成本就成了影响电子商务发展的关键因素。这非常非常重要。

在中国,你从家走到百货大楼或家电卖场的时间价值,相对快递把货物从商店送到你家,要贵得多。因为中国有大量廉价劳动力,可以做到江浙沪6块钱包邮、隔天到货。但美国人工服务是很贵的,所以物流效率没这么高。在美国上网买东西,两三天后送到是很正常的,在中国就会觉得怎么这么慢,我们晚上十点在京东网下单,第二天早上十点就应该到啊。在中国,有劳动力能非常拼命且廉价地干这个活儿。

今天中国的电商,其实还是在享受人口红利,只是廉价劳动力从原来的中国制造,转到了物流。我想,这就是为什么马云做菜鸟的原因,也是刘强东大量投资物流的原因。物流的成本优势,是电商的生死穴。以前中国的廉价劳动力在工厂,现在的廉价劳动力在路上。

第三,美国是地贱人贵的商业环境,中国正好相反,很多房子卖得比美国都贵。地贵,导致线下商业的置业或租金成本高,租金传导到商品价格上,于是商品的定倍率通常也很高。而网上商品无须支付昂贵的租金,加上快递服务便宜,使得线下商业的劣势更加明显。

第四,美国商店能做出自己的特色,卖一些不一样的商品,创新带来的差异化使得消费者无从比价,创新,能带来高一些的毛利。中国百货业销售的东西同质化程度较高,这样消费者容易比价,商品价格就会被压低;同时中国百货业运营效率低下,成本较高。

前段时间有篇文章叫《淘宝不死,中国不富》,写得很好,但我不完全同意里面的观点。淘宝是把中国的“不创新”病给催到了膏肓,用极端的比价机制,让同质商品的利润极速趋向于零。最终大家会认识到,真正想赚钱,看来必须要做“与众不同”的创新产品了,然后倒逼创新和相应保护创新的法规出台,完成中国的“创新型国家”的转型。那一天,就会国强民富,淘宝才会完成它的历史使命。所以我们说,淘宝在加速这个涅槃的过程:中国不富,淘宝不死。

这四点导致了中美电商、O2O、互联网化的极大不同。

在美国,传统商业跟互联网的差距是很小的。因此,美国的十大电商里有七个是传统企业做的,沃尔玛、史泰博都进入了十强。而基于以上四个原因,中国的线下与线上差距悬殊,互联网优势明显,因此中国的主要电商都是纯粹的互联网企业。

中国叫互联网化,指的是商业模式的转型,更多是企业经营战略层面;美国叫digital,是因为它把线下的商业模式用数字的方式营销出去,互联网只是营销工具,更多是企业营销战术层面。人们还是会到线下来,你看美国亚马逊网站最近也在线下开店。所以在美国,线下的传统企业未必会遇到中国一样的巨大压力。

总之,因为线上线下实际情况的巨大差异,中美互联网化的发展方向截然不同。但是,我总结的四个原因也会发生变化,然后会影响互联网化的结果。

首先,很多人发现在网上开店成本低,纷纷把自己的店从线下搬到线上。这会导致商业地产租金降低、售价下降,目前中国商业地产的供应激增也在加剧这一趋势。最终商业地产的售价和租金会回归到“正常”水平。这将缩小线上线下的差距。

第二,随着中国劳动力供给的减少,物价的上涨,以及90后、00后吃苦精神的下降,中国劳动力的价格一定会越来越贵,所以物流成本会上升,这将导致电商优势不再明显。

第三,传统企业正在努力创新,提升效率,这是中国经济的进步。

我们再考虑一个因素,目前电商的流量价格已经比较高了,之前中国的电商平台非常集中,它有垄断权力去收取比较高的流量价格,而随着京东、拍拍、1号店、苏宁易购、国美等电商的兴起,商家可以分散到这些平台,流量价格会有一定下降,但这部分成本毕竟存在。

最终,线上的流量成本、物流成本跟下降中的线下租金、运营成本会达到平衡,在这个时间点上,中国的O2O会达到相对稳定的状态。

所以,我的结论是,中国的线下商业一定不会被消灭,但它正在经历一轮线上线下再平衡的进程。过高的利润会被消除,过低的效率会被提高,过高的租金成本会被降低,过低的物流价格会回到正常水平。这些大的变革完成后,线上线下商业的格局会稳定下来,中国这一轮互联网化大的格局大致也会确定下来。

我们从成本角度分析了中国O2O的演变趋势,接下来我们再从时空不对称的角度分析中国O2O的趋势与机遇。

随着移动互联网的迅猛发展,2013年至2014年中国O2O市场持续火爆。O2O即把线下商务的机会与互联网结合在一起,用线上取代线下的思维已被证实难以走通,阿里、京东、腾讯、小米等都在全力布局O2O。

现在很多传统企业想着向O2O转型,但对这个概念大家存在不同理解。在这种时候我们要追溯其本源,找到源头之后大家该怎么做就会比较清晰。

狭义的商业之所以存在,是因为它有传递价值的功能,能帮助消费者解决信息不对称和时空不对称的问题。

信息不对称是指我不知道在哪儿有什么东西,我也不知道它值多少钱、我怎么才能获得它。时空不对称是指,就算我知道东北有优质大米,成本才一块钱一斤,但我不能半小时就得到它。

传统商业在解决信息和时空不对称问题上做出了一定贡献,例如我们在沃尔玛超市可以看到特别多的商品信息,能以较快速度购得来自全国甚至全球各地的商品。

我认为互联网的本质功能是更好、更全面地消灭了信息不对称,例如我们可以在网上看到很多用户对商品质量、性价比的评价,这种信息透明是传统商业做不到的。

但互联网并不能非常好地解决时空不对称的问题。

例如我吃完晚饭在小区附近散步,突然想到要喝酸奶。我去京东或1号店买酸奶,会比身边的小卖部要便宜,但我不能到网上买,因为我马上就想喝酸奶,而1号店送到我手里最快也要明天早上了。互联网解决不了这种时间不对称。

第二种是空间不对称,我看电影会在家附近三公里看,买菜、吃饭一般会在一公里范围内——每个人必然会有自己的生活半径,以家和单位为圆心,画一个距离圈。线下商业的便利性使其有存在的合理性。

因此,Online能更好地消灭信息不对称,Offline能更好地消灭时空不对称。这个时候我们要找到线上线下如何去连接。

做O2O,战术上大家都在讨论统一物流、仓储、会员体系、价格,但首先要抓住其根本点。互联网没有实体,离我们是最远的,它能解决信息不对称,但不能很好地解决时空不对称;最近的(1公里、100米或零距离)商业,能解决时空不对称。而处于中间的商业(5公里、10公里范围)就会受到严重挑战。

我把离你家5公里,叫作商圈。商圈里有苏宁、万达、沃尔玛。人们之所以开车去沃尔玛,是因为它的商品极其丰富,并且价格相对便宜——沃尔玛解决的还是信息不对称的问题,所以大卖场最直接受到互联网的冲击。在中国,因为物流的优势,1号店(虽然也有沃尔玛投资)更好地解决了大卖场原来解决的问题。苏宁、国美、麦德龙、红星美凯龙也在受冲击的行列。

我把离你家1公里,叫作社区。我们走路1公里一般花10到15分钟,这个范围内能找到的是便利店。沃尔玛之类的大商超一般在5公里范围圈。今天我们发现沃尔玛开始不断地关店了,而便利店开得很好。这说明5公里范围还是远,并没有解决空间不对称的问题。未来1公里范围内(包含100米、零距离)的社区经济将迎来大发展。我们来看几个例子。

顺丰的“嘿客”几年之内要在社区里开出三万家社区店,它的商业模式最终是否可行尚属未知,这是战术的问题,从战略上看,顺丰选择社区是非常正确的。为此,我专门飞到了深圳,和顺丰嘿客的总裁袁萌聊了近三个小时,我说:“你把店开到社区,我觉得非常正确,但是开的方法也许可以是这样、这样、这样的。”袁萌说:“是的。不过当年王卫请我负责嘿客的时候说了一句话,你要先把店开进社区,就算不知道怎么开也没关系,因为你一旦开进去了,就会有人飞到深圳来教你应该怎么来开这家店。”我当时坐在那里唯有赞叹:“王卫确实是一个战略家。”

京东在连接线上线下方面动作很大,它与上海、哈尔滨、温州、西安、乌鲁木齐、东莞等十余座城市的万余家便利店达成了战略合作,承诺15分钟快递。那么,京东为什么不找大商超合作?1公里范围圈的商业就很好地解决了时空不对称的问题——便利店以及SPA、精油等服务都很受欢迎。京东选择便利店而非大商超合作是很有道理的。

现在民生银行要开社区银行,要么离你家特别近,要么离你办公室特别近。因为如果离我不够近,我就会选择在网上解决问题。我认为社区银行也是非常有前景的。

距离再近一步就是小区了,小区是100米之内的范围。

现在有企业免物业费去做小区的物业服务,它赚的是各种服务的钱——比如业主订餐可以打电话给我,我再找相应的饭店买过来,我可以赚饭店的钱。它还可以掌握小区业主的消费记录,衍生出各种商业模式。地产商开发社区经济有天然优势。今年6月,以社区O2O为主要概念的“彩生活”在香港一上市,就以高达六十余倍的市盈率发行,成为港股房地产类上市公司中的“黑马”。我给民生银行不同部门讲过三次课,让我对这家银行刮目相看。他们不但在推动“社区银行”,也在通过收购物业公司的方法,进军100米。一家银行收购物业公司,其战略目标已经非常清晰了。

比小区更近的是家庭,真正的零距离——小米、华为、海尔都在做智能家居,这里面有很多商机。

未来离消费者最近的是智能家居。例如洗衣机、冰箱能上网之后,就可以跟服装、食品企业下订单。

雷军在接受福布斯亚洲采访时说:

除了移动互联网之外,今天又一个新的机会兴起了,但是还没有一个准确的名词,这里面包含智能设备,包含IOT(Internet of things,互联网即互联从人向物的延伸),包含家庭互联网,大概都在讲一类的事情,我们会用home Internet(家庭互联网对家中冰箱、电视机等电器的连接,以物为节点到以人为节点联系亲情)这样的词来描述。

所以,真正的零距离,是O2O的终极竞争。

线下商业不可能被替代。但是互联网在用信息对称加上高效物流的方式不断向零距离进攻,而线下在用更好的体验,不断突围。一个新的平衡,将在几年后形成。

看过了两个角度的理论分析,再来看一个布局O2O的具体案例。

2014年8月,小米推出了手机操作系统MIUI6。MIUI6强化了“黄页”功能,这其实是个电话号码的信息平台。通过“黄页”,用户可以直接找到银行、酒店、休闲娱乐、火车机票、物流快递、美食快餐、电商购物等15类主流服务商的客服号码,还能够在手机上直接完成充话费、查余额、查快递、打车、游戏充值、挂号、电影票等功能,而不再需要调用专用APP。

“小米生活”正在成为本地生活服务平台,并实现比“黄页”更复杂的订餐、订酒店等服务。

小米负责提供平台,平台上的服务功能大部分都不是小米自己做的,而是由第三方互联网服务商提供的,如“打车”功能是与快的打车合作的,“挂号”功能则是由挂号网提供的。用户使用“黄页”功能,只需要点击两下,顺丰的快递大哥就能够上门取件。之所以这么方便,就在于小米的信息系统已经与顺丰直接对接。未来小米将会与更多的公司实现直接连接,让用户享受到更加快捷方便的服务。

小米联合创始人洪锋认为基于小米操作系统的O2O服务大大便利了用户:

一个人生活中要做的事情非常多,但是你不可能把所有的消费都装一个APP,而且对应不同的帐号,不同的管理,其实不方便。小米手机做门类齐全的生活服务,用统一的帐号、统一的支付很简单、很方便,从用户的角度来说,你不需要安装任何东西,只需要有一个小米帐号,这是一个很好的东西,和苹果做的passbook(苹果于2012年推出的一款手机应用,该应用将整合来自各类服务的票据,可以存放电影票、登机牌、礼品卡等票据)是一样的。

passbook是开放给所有的服务商,小米也会有相应的API(Application Programming Interface,应用程序编程接口),这个也会做,但是在界面上,我们也会挑选一些服务商。

比如我们在电影方面接受了“格瓦拉”,但我们有可能还会接其他的电影票提供商,这样我们可以给更多用户提供服务,因为格瓦拉上海比较靠谱,北京统统没有落地,对吧?但是如果说有一家提供者可以在全中国都做得很厉害,我就没有必要再接另外一家,因为我有这个时间还不如拓展一个新的服务方向,这是从用户最终体验出发的。

MIUI提供各种生活服务不是挑战更多的行业,我们是帮助更多的行业或者说跟他们合作。因为这些服务,我们自己一个都没做,我们没有人做这些东西。如果他们觉得这是一个挑战的话,是不会跟我们合作的。

我们的功能是整合到系统里面去的,用户在用这个功能的过程中,能够非常清晰地知道提供这个功能的品牌。我不希望他打我的客服电话,我希望他知道这个服务由大众点评提供,就直接打大众点评的电话;这个服务是由窝窝提供的,请打窝窝的电话;这个服务是格瓦拉提供的,请打格瓦拉的电话。

再牛的O2O在手机上的安装率都可能不超过5%。我们要做的就是把剩下的那95%的人服务好,让他们也能够有一个更低的门槛,他不需要安装,就可以用O2O服务。

延伸阅读

三八妇女节,你在过节,阿里在“打劫”

(本文首发于“福布斯中文网”)

2015年3月8日这天,阿里又任性了一次,自掏腰包补贴淘宝用户,消费者只需要当天登录手机淘宝,扫一扫参加活动的商品条形码,进入购买页面后,就可获得最高5折的减免优惠,每个用户最高补贴100元。

据淘宝官方统计,3月8日上午9点,扫码抢购开始后10分钟内,有38万用户参与扫码,金额相当于10分钟内扫走10家一线城市超市的销量。开始后的30分钟内,共有54万用户扫走30万卷纸巾、4万瓶洗衣液、30万箱牛奶和3万桶食用油。30分钟内,高露洁牙膏卖掉了线下一家大型超市促销1个月的量;1小时内,金龙鱼非转基因调和油的销量相当于线下一个大型超市一天销量的125倍;两小时内,250ml装的伊利金典纯牛奶的销量达到线下一家大型超市一天销量的近20倍。

这一天,因为扫码而产生的销量,据说已经超过1000家超市,“一分钟扫掉一家大卖场”。

除了震撼以外,作为商业机构,尤其是百货商超,我们更要深刻地理解,阿里这么做的目的是什么?逻辑是什么?对我们的影响是什么?以后会不会有更多的互联网公司也这么做?

我在《互联网+战略版:传统企业,互联网在踢门》里写到,企业的价值大体分为两种:创造价值和传递价值。海尔把冰箱做出来,叫作创造价值,苏宁把它卖掉,叫作传递价值。创造价值类企业的核心是产品,传递价值类企业的核心是流量。今天,连接企业与消费者的方式发生了根本性的变化,互联网公司除了在网上自建流量体系外,开始“打劫”线下百货商超类企业的流量。

以超市为例,租金、人工、水电、损耗,这些都是线下成本。这些成本的目的,都是为了“展示”;然后通过展示,获得流量(客户的到店);客户到店后,通过体验(复杂信息),做出是否购买的决策。一旦决定购买,原来顺理成章的是,客户拿着商品,到收银台付款,把东西买回家。在这个的闭环中,超市把展示成本(租金、人工、水电、损耗),加到了商品价格上,转嫁给消费者。但是,看完以后决定要买,有没有可能不在你家买,也就是所谓的“货比三家”呢?这时超市付出了展示成本,消费者获得了体验收益,但是成本并没有完成转嫁。这里其实有一个BUG(漏洞),只是很多消费者怕四处比价的麻烦,这个BUG被利用的机会并不可观。

移动互联网时代,“流量打劫者”出现了。阿里在3月8日的扫码购,其实就是利用了传统商业逻辑中的这个BUG,消费者在超市体验了这款商品,做出要购买的决定后,阿里说:你用手机扫一下这个二维码,网上更便宜。消费者受利益驱使,被便捷推动,一扫码,发现确实便宜,就真有可能到网上下单了。网上为什么有可能会便宜?因为他们并没有付出超市的展示成本。所以,扫码购,利用了传统商业逻辑中的这个BUG,一下子让所有的超市,变成了网店的体验店。

面对流量打劫者,百货商超类企业有两种办法,一个治标,一个治本。

治标的办法是,不允许消费者在超市掏出手机,或者整个超市屏蔽手机信号。这个办法会修复BUG带来的症状,但是并没有修复BUG,而且会带来的新问题是,因为不能用手机,消费者可能连超市都不去了。

治本的办法是,对于并不独家销售的标准品,百货商超类的企业,最终要改变经销商、代理商的定位,变为品牌体验店,不再赚取商品进销差,而是赚取品牌展示费。看似很小的变化,但逻辑是截然不同的。商品进销差的逻辑是,展示费由经销商、代理商承担,然后把这笔费用算入进销差。这就是BUG的核心,也是流量打劫者的目标。品牌展示费的逻辑是,展示费由品牌商承担,你在这里买,在那里买,到网上买,都可以,因为都是那家品牌商的。以扣点为核心的百货商场,向以租金为核心的购物中心的转型,就是一个例子。

互联网给我们带来的,不仅是多了一个新的销售渠道,而是对整个销售逻辑的变化。这些变化,开始很难接受,但是最终会变为现实。曾经唱片公司很不满电台里不付钱放他们的音乐,要收费。但收费后,电台都不放了,宣传效果也没了。整个商业逻辑很扭曲。最后,唱片工业意识到,真正的收入,要来自于演唱会等商业模式,而电台,应该免费。自此,这个商业逻辑才理顺。

商业逻辑不顺,就会有打劫者,今天是阿里,明天还会有更多。在不顺的商业逻辑之上的O2O,只是治标,无法治本。顺应时代,变革商业模式,才能彻底修复BUG,抵挡流量打劫者,重获辉煌。