第一章 奥斯曼:帝国的碎片

一边是圣索菲亚大教堂(Aya Sofya),另一边是蓝顶清真寺(Blue Mosque),这里曾经是世界的中心。每一个来到苏丹艾哈迈德区(Sultanahmet)中心广场的人都会由衷地感慨。

苏丹艾哈迈德区位于土耳其最大城市伊斯坦布尔(Istanbul)。这个区处于博斯普鲁斯海峡(Bosphorus)的入口处,北面是狭长的金角湾(Golden Horn),南面是开阔的马尔马拉海(Sea of Marmara),而东面就是海峡的入口了。那两座世界著名的建筑就坐落在该区的小山之上,代表了这座城市1000多年的记忆。这里曾经是连接亚欧大陆的枢纽,拜占庭、奥斯曼两大帝国的首都。

在苏丹艾哈迈德的北部还有一片巨大的宫殿群——苏丹们居住过的托普卡帕宫(Topkapi Palace)。这里是大小宫廷阴谋的发生地,也是无数后妃们争风吃醋的历史现场。土耳其历史上著名的苏丹们在这里一边大吃大喝快乐地玩着女人,一边听着诗人们溜须拍马,欣赏着春宫图,或者偶尔翻一翻亚里士多德和鲁米的著作,只有在偶尔闲暇的空隙里,才费心处理一点儿政事,扩大一下疆域。如今,这座已经失去了用途的宫殿仍然伫立着,向参观的人们诉说着当年的繁华与现在的失落。

我所住的旅馆就在苏丹艾哈迈德区,距离圣索菲亚教堂只有百米左右的距离。我的房间恰好位于楼的最高层,床铺对着窗,每天晚上睁开眼睛,就可以透过窗户,望见灯光下黄色教堂那庞大的身姿。它在那里伫立了1500年,早已和城市融为一体。

白天,当我去苏丹宫殿游览时,在托普卡帕宫的庭院里,就可以看见博斯普鲁斯海峡和金角湾。海峡沟通了黑海和地中海,又将欧洲和亚洲大陆紧密地连在一起,它是城市的生命线;而金角湾则把城市的入侵者远远地隔开,令这里成了一个易守难攻的堡垒,是城市不折不扣的守护神。

从苏丹艾哈迈德这片富含历史遗迹的区域,顺着金角湾往西,可以到达伊斯坦布尔巨大的石头城墙。在这些年的旅途中,我见过无数城墙,从中国的万里长城,到印度众多的残墙,却不得不承认,唯有伊斯坦布尔这一座是最美的。中国长城也很美,但都是砖头垒的。印度的城墙有不少是石头的,却只注重防御功能,忽略了美感。只有伊斯坦布尔的城墙兼具了美感和坚固。这座巨大的石头建筑拥有数道墙体和沟槽,每一道都带着不同石料拼出的美丽花纹,显得匠心独运,也显示出帝国充足的财力。

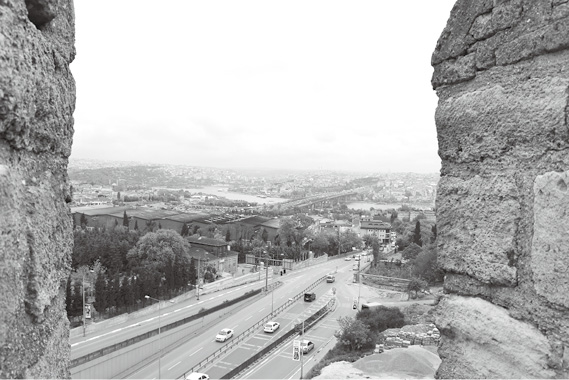

这座城墙曾经帮助东罗马帝国抵御了无数次蛮人的攻击,最终却被奥斯曼土耳其人攻陷。从城墙上望去,整个伊斯坦布尔如同是一座风情依旧的成年女子,炫耀着满身华丽的珠宝,却又带着更换爱人的哀伤。

在这座绚丽的城市,还有一个地方是必去的,那就是伊斯坦布尔的考古博物馆。在那儿,你可以欣赏到土耳其辉煌的另一面。

在博物馆中,有来自摩索拉斯陵墓(Mausoleum,古代的世界七大奇迹之一)的石狮子,也有3000多年前赫梯人(Hittites)写在泥板上的文字,上面记述了和古埃及法老的战争与和平。

在古希腊人评选的世界七大奇迹中,有两个是在现代土耳其,还有一个在距离土耳其咫尺之间的小岛上。而土耳其本身的历史也可以追溯到数千年前,拥有着一批世界上最古老的定居点,比希腊、罗马都要古老。

在博物馆里,还有许多来自现代土耳其之外的镇馆之宝。最让人瞠目结舌的是一座石棺,人们称之为亚历山大石棺(Alexander Sarcophagus),来自黎巴嫩的城市西顿(Sidon)。这座石棺的主人是一位生活在公元前4世纪的西顿国王,叫作阿布杜洛尼穆斯(Abdalonymos)。石棺之所以和伟大的征服者亚历山大联系在一起,是因为石棺上雕刻的故事来自亚历山大对波斯的远征。

当19世纪的人们发现了位于西顿的皇家墓地时,这座石棺的华丽和精美震惊了世界。虽然它出自2000多年前,但在地下被保存得那么完整,就仿佛昨天才雕刻成形,没有任何受损的痕迹。人们甚至不相信一个小国的国王能够拥有它,怀疑它真的是亚历山大大帝的棺椁。而从时间上看,这座石棺的雕刻时间与亚历山大生活的年代也很接近。不客气地说,这是古典时期留给我们的最精美的雕刻之一。石棺上的雕塑所展现的古代战争场面中,每一个人的每一个动作都那么栩栩如生,有的举着刀正要劈下,有的用盾牌迎接着对方的攻击,腾空的马、撕咬的狮子,仿佛电影一样逼真。

悲悯的女人石棺。四面一共18个女人,各个表情不同,共同哀悼着墓主人。

在亚历山大石棺旁,还有另一座石棺,雕刻着18个神态各异的悲伤女子,仿佛共同在为墓主人感到悲伤。

在旁边的展厅里还展出了西顿皇家墓地的其他棺椁。这个皇室家族似乎对各地的艺术了如指掌,每个棺材的风格都不相同:有古埃及式样的、古希腊式样的、古腓尼基式样的、古吕西亚式样的。

在展厅里,一位土耳其导游正在为客人讲解着这些石棺的来历。19世纪,在黎巴嫩城市西顿发现了一座皇家墓地,这些石棺都是在那座墓地出土的,又被运到了伊斯坦布尔。甚至这座考古博物馆的主建筑最初就是为了容纳这些石棺而建立的。

导游介绍时充满了自豪感,却引起了一位游客的不满。他询问了一个问题:“但是,你们怎么能把黎巴嫩的文物拿过来展览呢?”

“哦,不,你错了,”土耳其导游略显悲伤地说,“在石棺被发现的年代,还没有黎巴嫩这个国家。西顿这座城市当时属于一个叫作奥斯曼帝国的国家,这个国家的首都就在伊斯坦布尔……除了伊朗之外,中东地区现在你们熟悉的国家一个都不存在,这里的土地全都属于奥斯曼……但那个国家,一个帝国,已经消失了100年……”

讲这话时,导游一直带着回味悠长的悲伤,把人们带回了100年前消失的帝国时代。

事实上,在主建筑旁边的东方博物馆里还有许多文物,有来自古巴比伦的彩釉城砖,色彩艳丽,让人无法想象这些砖也来自于3000年前。这些城砖发现于现在的伊拉克境内,但在发现之时,那儿属于一个叫作奥斯曼的帝国。

博物馆还有不少埃及的文物。虽然埃及的文物早已散布在欧美的各大博物馆,但还是有必要指出,埃及曾经属于一个叫作奥斯曼的帝国。

这个帝国的疆域曾经从罗马尼亚、保加利亚,直到前南斯拉夫和希腊,再经过伊斯坦布尔进入亚洲,囊括了几乎所有的中东地区:伊拉克、约旦、叙利亚、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩,以及一部分沙特阿拉伯,都在它的控制之下。然后,这个帝国继续延伸,从西奈半岛进入埃及,并将北非的利比亚、突尼斯等地收入囊中。

这个帝国曾经是世界上最为宽容的帝国,它虽然信奉伊斯兰教,却接纳了基督教、犹太教等各种宗教和流派。它曾经发动过无数的对外战争,但又维持着领土之内的和平与繁荣。

只是在100年前这个帝国就死了,死于第一次世界大战。

在它死之前很久,就已经沦落为任人宰割的弱者,被称为病夫。死去的时候,人们不是感慨它的伟大,而是说,这个病夫终于死了。

如果说,“一战”后哪一个战败国被宰割得最惨,许多人会说是德国,或者奥匈帝国,但奥斯曼帝国不声不响,悄悄地拿走了这个“头衔”,甚至连眼泪都无法流。在欧洲分赃的“巴黎和会”上,奥斯曼政府默默地适应着人们给它定的基调:缩小,缩小,再缩小……昔日横跨亚欧非的大帝国正在变成亚洲小角落里一颗不起眼的螺丝钉,战胜国们将所有有用的地方都要抢走。

苏联盯上了伊斯坦布尔和海峡两岸,这是奥斯曼帝国最有用的地方;意大利盯上了它的地中海岸,并将之占为己有;希腊盯上了大量的岛屿,并试图强占伊兹密尔(Izmir)一带;法国盯上了叙利亚(那时候叙利亚是属于土耳其的);英国盯上了更加广阔的伊拉克、外约旦(Transjordan,即现在的约旦)、埃及等地;同时,位于阿拉伯半岛的许多部落也被允许独立。

于是,在战胜国们争先恐后大快朵颐中,奥斯曼帝国寿终正寝。

但是,谁也没有想到,病夫死了,但它的遗产一直持续到了今天。在它领土内成立的那些国家——伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦,纷纷陷入了内战之中。对奥斯曼帝国的瓜分不仅没有带来稳定和安全,还带来了百年的灾难,中东成了世界上战乱最频繁的地方。

从考古博物馆走出来时,我还在深深地怀念着这个早已不存在的帝国。现代土耳其只是这个帝国的残留部分。如果我想了解中东——这片新月土地上到底发生了什么,又将要发生什么,那么,这个帝国遗产成了绕不过去的坎儿,我必须以这里为起点,来了解这片最复杂的土地……

伊斯坦布尔:又一个罗马

从伊斯坦布尔考古博物馆出发,向北走到金角湾,再顺着海湾的南岸一直西行,一个小时后,就可以到达君士坦丁堡(Constantinople)的城墙。

这道城墙从金角湾一直延伸到马尔马拉海,将城市和大陆的其他部分完全分开。古老的伊斯坦布尔就建立在马尔马拉海、金角湾和这道城墙组成的三角地上,眺望着不远处的亚洲海岸。

如今的城墙已经残缺不全,出于旅游的需要,政府修复了其中的一部分。当我爬上一段修复的城墙时,体会到了两股战战的滋味。顶端的阶梯大约有75度,两边没有护栏和扶手,只能用手扶着前方的石阶爬上去,石头上满是远古时期的海洋化石。

站在城墙顶部,伊斯坦布尔这座巨型城市尽收眼底。最近处是著名的可拉教堂(Chora Church),这座教堂内部保留了许多基督教时期的金粉壁画和天顶画。类似的画作曾经充斥着城市大大小小的教堂,但在1453年伊斯兰教攻陷了城市之后,几乎所有的教堂都改成了清真寺,壁画都被抹掉了,就连圣索菲亚教堂也只象征性地保留了一点儿,只有可拉教堂的壁画被完整地保留下来。

比可拉教堂稍远一点儿的是金角湾。金角湾中大大小小的汽船在水中飞驰,穿过一座座横跨两岸的桥梁。远处的圣索菲亚教堂和蓝顶清真寺尽收眼底,除了这两座庞然大物之外,伊斯坦布尔众多的圆顶清真寺星罗棋布地点缀在城市间。

在南侧的远方是浩瀚的马尔马拉海,几座小岛如同仙山一般漂浮在海面上。在金角湾的另一侧,是耸立着现代化高楼群的加拉塔区(Galata),那儿在古代曾经是意大利商人居住的地区,现在已经成了伊斯坦布尔的另一个中心。亚洲海岸也可以隐约看到,预示着丝绸之路的终点,把这个世界之都和遥远的东方连起来。

站在这儿,我仿佛可以一眼看透这座城市2000年的历史。这座现在叫作伊斯坦布尔,曾经叫作君士坦丁堡的城市。

这里曾经是大名鼎鼎的东罗马首都。历史上,罗马是一个跨越亚欧非的大帝国,它的首都是意大利的同名城市罗马。但随着帝国的扩张,国土面积太大,治理不便,到了皇帝戴克里先(Diocletianus)时代,帝国被分为两半来治理,这就有了东罗马和西罗马。

戴克里先设计的制度是:帝国一共有四个统治者,包括两个皇帝(他们的称号是奥古斯都)和两个副王(他们的称号是恺撒)。其中一个皇帝和一个副王治理以意大利为中心的西罗马,另一个皇帝和副王治理以希腊为中心的东罗马。戴克里先制定这个制度,并不是为了分裂帝国,在这个体系里,两个皇帝是相互合作的。他们虽然都叫皇帝,却也有尊卑之分,戴克里先是最高皇帝,他的伙伴居于从属地位,帝国其实还是统一的,最终决定权在他一人手里。

等戴克里先死后,这套制度却出了问题。两个皇帝之间协调越来越别扭,并最终将帝国分裂成了两个国家。到了皇帝君士坦丁(Constantinus)时期,在博斯普鲁斯海峡的欧洲海岸上,在最险要的位置上,皇帝把一座原本叫作拜占庭(Byzantium)的小城建设成了一座大都市,这就是君士坦丁堡。在后来上千年里,它一直是东罗马的首都。也因为这座城市原来的名字,所以东罗马帝国也被人称为拜占庭帝国。

当北方的蛮族人在欧洲摧毁了西罗马,西部帝国崩溃时,就只有东罗马这个继承了罗马帝国荣耀的遗产闪耀在东方了。

东罗马帝国曾经拥有着现代的希腊、巴尔干、土耳其、埃及、亚洲中东等众多国家和地区;它存在了1000年,曾经与波斯人对抗,又经历过阿拉伯哈里发(Caliph)的入侵。塞尔柱突厥人、十字军、成吉思汗、帖木儿也曾轮番冲击过这个古老的帝国。在他们的冲击下,东罗马的国土面积越来越小,最后只剩下围绕着君士坦丁堡这座城市周边的土地。但它依然顽强地活着,直到奥斯曼土耳其人到来。

我们现在所说的土耳其(Turkey),就是中国古代所谓的突厥。只是由于翻译的问题,人们很难将土耳其与古代骁勇的游牧战士联系在一起。奥斯曼人是突厥人的一支,以他们的祖先命名。

他们从中亚来到中东后,首先在小亚细亚停留下来,又渡过海峡到了欧洲,抄了东罗马的后路,到最后,整个东罗马帝国只剩下最后一座城市——君士坦丁堡。这是一个只有大脑却丧失了躯干的帝国,霸占着险要的位置不肯屈服。

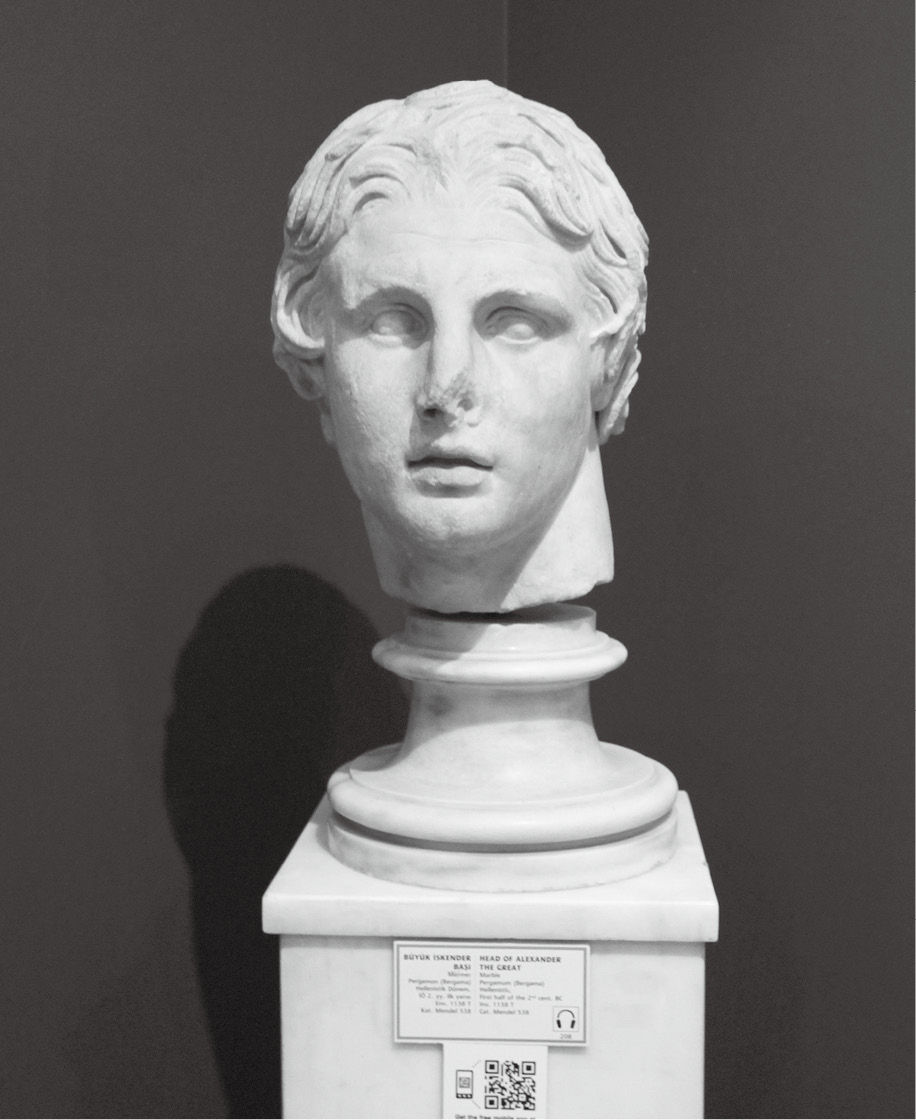

亚历山大雕像。这位伟大的征服者当年就从土耳其的土地上经过,去埃及、波斯和印度三大文明中心。

但是,到了1453年,奥斯曼人的苏丹,被称为“征服者”的穆罕默德(Mehmet the Conqueror)终于攻克了这座基督教的城市,并将其改名为伊斯坦布尔(Istanbul)。从此,十字架换成了新月,伊斯兰教取代了基督教。

从征服者穆罕默德到苏莱曼大帝(Suleyman the Magnificent)的时代,是奥斯曼最辉煌的时刻,它已经成了横跨亚欧非的超大帝国。它不仅拥有着小亚细亚和君士坦丁堡,还占领了耶路撒冷、叙利亚、伊拉克、埃及等地,在阿拉伯半岛建立了宗主权,并在欧洲并吞了巴尔干半岛,威胁奥地利和匈牙利。

奥斯曼人成了伊斯兰教名副其实的保卫者,继承了哈里发帝国的一切荣耀,并肩负着对抗欧洲的使命。它比哈里发帝国更强大,因为哈里发帝国在鼎盛时期都没有占领君士坦丁堡,而奥斯曼人做到了。

要了解伊斯坦布尔地理位置的重要性,我们可以这样设想:

在古代,假如有一个人想以最快的方式从欧洲到达亚洲,他应该怎样走?答案有且只有一个:从伊斯坦布尔控制的博斯普鲁斯海峡乘船,越过这条如同河沟一样的海峡,就到了亚洲。

所谓的博斯普鲁斯海峡,实际宽度只有数百米,还不如尼罗河宽,不知道的人一眼望去,还以为看见了一条河,意识不到他正处于古代世界最重要的一条水道上。

那么,如果他不想走这条路,还有没有其他的路可以到达亚洲?

如果不经过博斯普鲁斯海峡,他必须向北绕路,而北边就是浩瀚的黑海。为了绕过黑海,他必须往北方走数千公里,经过乌克兰、沙俄,才能顺着陆地到达黑海的东岸……

但是,且慢!黑海的东岸是一座令人吃惊的高山——高加索山(Caucasus)。高加索山的北面是众多的蛮族人,而高山白雪皑皑,对于古人来说几乎是绝壁,从这里根本没有办法到达亚洲。他只能继续东行,沿着黑海北岸向亚洲方向前进。

在黑海的东面是另一个庞大的水域——里海。这个世界上最大的湖,水面面积与黑海相当,而绕过了里海之后,就已经到达中亚大草原了。这里是北方游牧民族的天下,对于欧洲人来说是未知的领域,更无法通过。

所以,如果离开了伊斯坦布尔和博斯普鲁斯海峡,欧洲人几乎没有办法从陆路到达亚洲。只有在蒙古人统治时期,偶尔有欧洲人从北方通过,那是因为属于草原的蒙古人维持了北方的和平,使得穿越草原成为可能。根据第一个穿越北方草原的勃朗嘉宾(Jean de Plan Carpin)记载,他骑在马上由蒙古人护卫着跑了几个月,差点儿被北方的草原吞没,才侥幸到达了亚洲。

对于任何人来说,守住伊斯坦布尔,就是控制了亚欧的交通要道,也控制了世界上最重要的通道。当奥斯曼人控制了伊斯坦布尔和小亚细亚,又成了亚欧非大帝国的主人之后,欧洲人对于这个庞大的帝国既羡慕又仇恨。他们时时刻刻提防着它,直到它过了鼎盛时期,走向衰落。

随后,成了病夫的奥斯曼帝国进入了被欧洲反蚕食的阶段。它在欧洲的领地逐渐被奥地利哈布斯堡王族侵占。东欧的斯拉夫人、巴尔干人和希腊人原来都是奥斯曼帝国的属民,现在也开始了争取独立的斗争。到第一次世界大战之前,帝国几乎丧失了它在欧洲的所有领地,只有从地中海通往黑海的咽喉要道,还牢牢地掌握在手中。

非洲的埃及也是奥斯曼帝国的领地,这里曾经受到过拿破仑的冲击。1798年,法国正好处于大革命期间,为了抵御英国人,法国人决定先发制人,进攻奥斯曼帝国统治下的埃及。拿破仑的如意算盘是:一旦获得了埃及,就可以威胁英国人的海上航线和印度领地。但因拿破仑回到法国抢占政权,对埃及的征服便没有成功。

法国人失败后,埃及落入了一个叫作穆罕默德·阿里(Muhammad Ali Pasha)的将军之手,直到第一次世界大战,埃及还是由他的后裔统治着。他们表面上臣服于奥斯曼帝国,但几乎获得了埃及完整的统治权。奥斯曼人只剩下了名义上的宗主权。

在亚洲,帝国几乎保持了所有的领地。人们现在称之为中东的整个亚洲部分,除了伊朗属于土著的波斯帝国之外,剩下的都是奥斯曼的领地。其中叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、约旦、伊拉克等地属于奥斯曼的直接领地,而阿拉伯半岛由于地处偏远,所以保持着更高的独立性,但帝国拥有它们的宗主权。除了阿拉伯国家之外,高加索南方的三个小国亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚也承认其宗主权属于奥斯曼帝国。

直到20世纪初,几乎整个阿拉伯世界还都在奥斯曼帝国的名义控制之下。

但欧洲人早已对这个病夫感到不满,更对它庞大的领地垂涎欲滴,不管有没有世界大战,从长远来看,奥斯曼帝国都不可能保得住这些地方。

然而,这时苏丹和它的政府却犯了一个错误:加入了错误的一方,参加了错误的战争。

奥斯曼土耳其帝国:世界中心的病夫

如今的土耳其,以领土和传统的多样化而著称。

在南部的爱琴海岸上,还留有希腊传统的影子,希腊式样的房子随处可见,配上海岸和蓝天,仿佛是行走在希腊的土地上。

在伊斯坦布尔,还保留着东罗马时期的建筑和城墙。聪明的土耳其人对基督教堂进行了模仿和改造,创造出了一种独特的清真寺样式,在全国铺展开来。土耳其已经成了保留罗马和希腊遗址最多的国家之一,甚至超过了意大利和希腊本土。

在小亚细亚半岛内地的高原和群山之中,塞尔柱式的大货栈星罗棋布,它们分布在森林旁边,或者映衬在雪山下。这些货栈既是市场,也是客栈,既有传统的院落,也有狭窄的房间和小巷。渴了,就随便找一家店铺坐下,点一杯土耳其茶,望着四周熙熙攘攘的人们,仿佛回到了几百年前的生活之中。这里的现代和古代结合得如此完美,让人们忘记了时间之矢的存在。

而我在西部地区旅行时,仿佛又进入了另一个文明世界,不是土耳其,而是在中亚的某个地方。在底格里斯(Tigris)河畔的迪亚巴克尔(Diyabakir),人们以库尔德人自居,处处彰显着对本民族文化的自豪感。在这里,人们把他们居住的地方称为库尔德斯坦(Kurdistan),而不是土耳其斯坦。

在凡湖(Van)的渡船上,四周的雪山让人想到了西藏。凡湖东岸那座堡垒看上去如同该地的守护神一般令人胆寒。

圣索菲亚教堂残存的金色镶嵌画——耶稣基督和皇帝皇后。

从托普卡帕宫的后花园看到的博斯普鲁斯海峡。这个海峡是伊斯坦布尔(君士坦丁堡)的生命线。

在靠近伊朗的亚拉腊山(Mt. Ararat,也是传说中诺亚方舟停泊的地方)附近,小城多乌巴亚齐(Dogubayazit)仿佛已经脱离了土耳其风格,进入了波斯文明的范畴。在白色的雪山下,一座叫作伊沙克帕夏宫(Ishak Pasa Palace)的堡垒如同巨鹰一样盘踞在高山一侧的一块台地上,从堡垒向下遥望谷地,远方的雪山和半干旱的山谷绵延千里,仿佛随时会有古代的游牧战士策马前来。

在靠近亚美尼亚的卡斯(Kars),一座带着亚美尼亚风情的小城,热情的女大学生拥抱着我留影,让我忘记了这是一个伊斯兰国家。

在黑海沿岸,最著名的城市“黑海明珠”特拉布松(Trabzon)已经有2000多年的历史。在写于2000多年前的著作《长征记》(Anabasis)中,希腊人色诺芬(Xenophon)就记载了这个叫作特拉布松的希腊人殖民地,认为这里是文明的最前沿。当逃避波斯人追踪的希腊战士翻山越岭,又避开野蛮人的围剿来到这里时,他们看到了大海,并顺着海岸回到了祖国希腊。如今,特拉布松仍然保持着“黑海明珠”的地位,只是带上了浓郁的沙俄风情。由于距离格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚不远,因此这里充斥着从前苏联地区过来的人们。特拉布松的海边有无数的小旅馆,女郎们搔首弄姿地等待着客人光顾。

土耳其的文明多样化与历史有关,也和奥斯曼人在历史大部分时间里保持的宽容分不开。

这里有过太多的历史过客:赫梯人、吕西亚人、吕迪亚人、波斯人、希腊人、罗马人、阿拉伯人、突厥人、蒙古人、亚美尼亚人、库尔德人。他们或多或少地留下一些血脉,传到了今天,造就了土耳其文明和人种的多样化。

在漫长的历史中,这里还是民族的大熔炉。当其他地方出现了宗教战争,各个民族互相厮杀,不管是皇帝、哈里发还是苏丹,却在这里奉行一种宽容和融合的政策,允许人们按照已有的习惯生活下去。

当西班牙的国王排斥犹太人时,奥斯曼的苏丹却欢迎这些流亡者到来,对犹太人友好的传统一直保留到了现代。在第二次世界大战中,土耳其政府派出的大使们尽可能地帮助犹太人逃离欧洲的纳粹魔掌。当基督徒在伊斯兰教其他地区受到威胁时,苏丹的领土却允许基督徒保持信仰。

奥斯曼帝国在民族政策上也有污点,那是针对亚美尼亚人的。在近代,随着土耳其的衰落,有些政客反思政策时,认为帝国民族多样化的政策没有带来稳定,特别是当帝国走下坡路时,各个地区正是由于民族、文化的多样性,更倾向于分裂,而不是统一在一个政权之下。于是,对亚美尼亚人的迫害在这个背景下展开,成为土耳其历史的污点。但在大部分情况下,土耳其都保持着民族和宗教的宽容。

土耳其政客的反思也并非没有道理。到了近代,随着民族国家理论的兴起,帝国统治下的各个民族对统一毫不留恋,却热衷于摆脱出来,形成民族国家,帝国也随之进入了解体的阶段。

在土耳其的爱琴海沿岸旅行时,人们常常会遇到这样的困惑:爱琴海沿岸靠近大陆的地方有许多岛屿,然而,如果你只持有土耳其签证,却无法去那些岛屿旅游,因为它们属于希腊。

有些岛屿距离土耳其海岸只有几十公里,甚至几公里,在海岸上举目远望,就能看见它们的身影,而这些岛屿与希腊本土却有数百公里之遥。巨大的萨摩斯岛(Samos Isamd)离土耳其的古城以弗所(Ephesus)只有三四十公里,离大陆最近的海岸只有几公里。拥有着古代世界七大奇迹之一(太阳神像)的罗德斯岛(Rhodes Isamd)也紧挨着土耳其海岸。但它们属于希腊,不属于土耳其。

如果你感慨世界的不公平,但请不要忘记:在近100年前,第一次世界大战结束后,不仅这些岛屿从土耳其剥离出去,甚至现在属于土耳其的大陆部分,也被希腊人占去了。

在奥斯曼帝国时期,许多信仰基督教的希腊人被允许在小亚细亚半岛的爱琴海沿岸继续居住。第一次世界大战后,希腊以保护希腊人为借口,占领了这些海岸。距离古城以弗所不远的伊兹密尔成了希腊占领军的中心。曾经庞大的奥斯曼土耳其帝国不仅丧失了外围地区,甚至连小亚细亚本土都无法保住。

而在黑海沿岸的特拉布松,以及靠近亚美尼亚的边境地带,则成了苏联眼中的肥肉。如今的特拉布松与前苏联地区的关系那么紧密,让人们错以为他们一直友好相处,但100年前,它曾经被吞入沙俄帝国的腹中,成为其领地。

可拉教堂的基督像。教堂保存着伊斯坦布尔最完整的基督教壁画。

意大利也乘机对土耳其南部沿海下手,土耳其剩下的只有丧失了大部分海洋的小亚细亚中部地带,那儿遍布着高原和群山,这就是横跨亚欧非大陆的帝国所剩下的一切。

第一次世界大战对于奥斯曼帝国来说,是一场挑边游戏。它本可以置身事外,在战争前,奥斯曼和英法的关系密切,也与德国保持着很深的联系。既然战争是欧洲基督徒的战争,奥斯曼坐山观虎斗就足够了。

然而奥斯曼并不这么想。它知道自己是所有人眼中的肥肉,不管是英法还是德国,都把它看作一个可以利用的工具,一个领土广阔却难以守住的老大帝国。它担心如果保持中立,那么战争结束后,战胜的一方会借着获胜的势头,来侵扰奥斯曼。

为了确保疆土的完整性,奥斯曼决定主动挑边参战。它加入德国一方。奥斯曼政府认为,德国对奥斯曼领土的野心要小一些,从实力上也更强一些。但这次选择注定是一场悲剧,它不仅无法巩固疆土,还几乎将所有的一切都输掉。

当战争以同盟国的失败而告终时,作为战败方的奥斯曼帝国也成了被瓜分的对象。

从奥斯曼帝国的被瓜分中,也可以看出当时世界的走势。在英、法、俄等国家的眼中,除了欧洲之外的其他地方,很少有国界的概念。虽然奥斯曼成为国家已经数百年,但欧洲人只不过将它的国土看成是一块块等待被占领的无主土地而已。

对奥斯曼最眼馋的是沙俄帝国。自从彼得大帝时期开始,沙俄帝国就一直渴望走向大海。经过若干个世纪的努力,沙俄帝国在西方的波罗的海找到了出海口,而向北部的扩张让它拥有了一多半的北冰洋。除了这些寒冷地区的土地外,向南部温暖的地中海前进,就成了沙俄帝国图谋已久的战略。

为了接近地中海,沙俄帝国需要首先将黑海变成斯拉夫人的内海。在沙俄之前,黑海已经被奥斯曼人看作是突厥人的湖泊,于是两者有了激烈的冲突。

2014年,俄罗斯与乌克兰因为克里米亚半岛问题起了冲突,双方都宣称自己才拥有克里米亚半岛的主权,塞瓦斯托波尔(Sevastopol)这座古老而光辉的城市成了焦点。在这个问题上,土耳其保持了低调,它已经不会再宣称拥有克里米亚。

但事实是:在俄罗斯之前,这座位于黑海的半岛的确属于奥斯曼帝国。著名的文豪列夫·托尔斯泰围绕着塞瓦斯托波尔的战争写过一系列的短篇小说,这些小说所描写的就是沙俄帝国与奥斯曼的克里米亚战争。

与突厥人争夺之后,沙俄帝国获得了克里米亚,把奥斯曼势力从黑海的北岸赶走。它还越过了高加索山脉向南行进,将黑海的东岸也接管了,接着西岸也纳入了它的势力范围。这时候,沙俄帝国开始觊觎那条通往地中海的水道,它想抢占的是帝国最重要的城市——伊斯坦布尔。

黑海是一个特殊的水域,它从表面上看很像一个湖,周围是一圈陆地,只在西南方有一条狭窄得像河流的水道(博斯普鲁斯海峡)通往另一个内海——地中海。所以,如果要发挥黑海的作用,必须掌握这条水道。而掌握这条水道又意味着将伊斯坦布尔这座位于咽喉要道的城市占领。谁获得了这座城市,就意味着它已经成为地中海上一个重要的角色,拥有了足够的话语权。

对于沙俄帝国而言,伊斯坦布尔还有一个特殊的意义:沙俄帝国的国教是东正教,而东正教的发源地就是伊斯坦布尔。沙俄人的宗教就是从伊斯坦布尔出发,向北传入那片冻土地的。在沙俄眼中,世界上有三个罗马:第一个位于意大利,第二个就是古老的君士坦丁堡(现伊斯坦布尔)。当君士坦丁堡被伊斯兰突厥人占领时,东正教就迁往了沙皇的城市莫斯科,那儿就是第三罗马。夺取伊斯坦布尔,意味着东正教在古老的第二罗马复辟,这也是沙皇长久的梦想之一。

在第一次世界大战还没结束,奥斯曼人还在战场上拼搏时,协约国就已经制订计划瓜分它了。协约国制定了《塞克斯–皮科尔协定》(Sykes-Picot Agreement),根据协定,沙俄的愿望将得到满足,获得整个海峡区域,控制从黑海到地中海的水道。

不仅是博斯普鲁斯海峡,沙俄的另一个觊觎范围是高加索以南的区域,也就是黑海的东南部。在如今,土耳其的东部有很大一片区域居住着库尔德人,它占了土耳其总面积的四分之一到三分之一,这片区域也被划入了沙俄。除了库尔德人领地之外,从古至今的“黑海明珠”特拉布松——这个色诺芬笔下的城市,也成了沙俄帝国的肥肉。

除了沙俄帝国之外,另一个胃口巨大的是法国。法国的主要目的是在地中海东岸获得立足点,由于它的行动较晚,在中东的势力范围远小于英国,所以有望通过战争的机会,从奥斯曼丧失的领土中获得“阳光下的存在”。

法国的瓜分要求主要包括如今的叙利亚和黎巴嫩地区,并横扫至伊朗边境的三角地带。

除了沙俄和法国之外,剩下的地区则被英国人拿走。英国的势力范围包括整个埃及、巴勒斯坦(以色列)、外约旦和伊拉克等属于阿拉伯人的地方。

为了策动阿拉伯人赶走奥斯曼的统治者,英国人的间谍在战争中不遗余力。在好莱坞的影片中,有一部获奖影片叫作《阿拉伯的劳伦斯》(Lawrence of Arabia),讲的就是英国人的战争英雄劳伦斯上校如何联合阿拉伯人抗击土耳其人的故事。只是,当时的阿拉伯人并不知道,在脱离了奥斯曼之后,阿拉伯世界并没有获得和平,反而进入了百年战争。

除了这三个主要国家之外,还有两个小国也对奥斯曼提出了大量领土上的要求。这两个小国是意大利和希腊。

意大利希望获得整个小亚细亚的南部地区,这里是安纳托利亚高原地带,也是奥斯曼人的核心区域之一。如果说,英法的瓜分还主要是在阿拉伯人区域,可以通过煽动阿拉伯人反对奥斯曼人,强调所谓民族自决原则的话,那么意大利对于这片突厥人核心区域的要求则显得更无礼。

除了意大利之外,独立不久的希腊也表现出强烈的扩张冲动。希腊人沉浸在古希腊的荣光中,总是强调东地中海和爱琴海是希腊人的海,而奥斯曼爱琴海海岸也是受希腊文化影响最深的地方。希腊向协约国提出希望得到奥斯曼的爱琴海沿岸地区,以及奥斯曼欧洲部分靠近希腊的领土。

当协约国制订这个瓜分计划时,奥斯曼土耳其的人们甚至不知道,他们的命运早已经注定。

战争结束得如此瞠目结舌:战败一方的奥匈帝国和奥斯曼帝国都解体了,在它们庞大的身躯上出现了一系列的小国家,变得更加不稳定,注定了未来的纷纭扰攘。而更令人想不到的是,战胜国一方的沙俄帝国也不存在了,一个叫作苏维埃的红色政权葬送了沙皇政权,成了所有战胜国和战败国共同的敌人。

从城墙上看伊斯坦布尔的高速公路,以及远方的金角湾。

卡帕多西亚怪石嶙峋的土地。这里是历史上躲避战乱的地方,人们在这里挖掘了许多地下城,生活在其中,避免征服者的屠杀。

沙俄变成苏联后,对奥斯曼的领土要求也就打了水漂。这些领土包括博斯普鲁斯海峡区域,也包括伟大的帝国首都伊斯坦布尔,还有东方的大片土地。既然苏联人要不走了,这些土地是否就可以由奥斯曼保住呢?

答案是:奥斯曼仍然无法保住这些土地,因为协约国不答应。

经过协商,苏联要求的土地中,海峡区域和伊斯坦布尔将实行国际共管,也就是名义上由国际联盟(第一次世界大战后成立的国际组织,类似于第二次世界大战后成立的联合国)托管,但实际上由各个战胜国派军队共同管理。苏联要求的东部地区则被授予了法国,法国则从叙利亚南部让出一部分区域交给英国。经过交换之后,英法都更加满意了。它们安排土耳其的领土,就仿佛安排一块无主的土地一样随便,也从不和奥斯曼协商。

如果把他们的要求都一一满足,那么土耳其剩下的领土就只有安纳托利亚高原北部和黑海南岸一带。不要说和奥斯曼帝国广阔的疆域相比,即便和现在相比,也只有今天土耳其的三分之一左右,且都是最难利用的土地。

如果把战前和战后做个比较,就更触目惊心。战前的奥斯曼虽然已经生病,但却保持着帝国的架势,如同百足之虫死而不僵;而短短的几年后,它就要成为世界上最没有影响力的小国之一,人们甚至连吞并它剩余部分的胃口都没有。

在协约国紧锣密鼓地进行瓜分时,奥斯曼人又是怎么想的?

奥斯曼人仿佛已经认命了,在伊斯坦布尔的苏丹政府静静地等待着战胜国商量出结果,来裁定奥斯曼的命运。战争已经摧毁了奥斯曼人的信心,经济的崩溃更是让他们丧失了前途。奥斯曼的政治家也陷入了落魄之中。在战争前,掌握奥斯曼命运的政治家的确足够强势,但错误的政策令他们声名狼藉,退出了政坛,剩下的新生代政治家们则束手无策,没有办法应付如此复杂的局面。

当战胜者们在烟雾腾腾的巴黎会场争吵得面红耳赤时,奥斯曼人却连进入会场的权利都没有。

在会场上决定奥斯曼命运的同时,联军们已经纷纷开进了曾经是奥斯曼的国土。古老的伊斯坦布尔在1918年11月下旬被占领,英国人则在伊拉克境内驻扎。在叙利亚,英国人占领后,将占领权移交给了法国人。意大利人也迫不及待地在南部登陆,占领了奥斯曼的本土。当最弱小的希腊人于1919年5月占领伊兹密尔时,奥斯曼的悲剧似乎已经彻底成为定局了。

成为碎片的中东

我曾经试图在他国的土地上寻找当年奥斯曼的影子。

在埃及、约旦和黎巴嫩,或者远望沙特和叙利亚时,我都希望能看到当年苏丹统治时代留下的痕迹。甚至后来我离开埃及后,乘船南下去那个叫作苏丹的国家,那儿也曾经从名义上从属于奥斯曼帝国。

然而有趣的是,我可以从这些国家找到更为久远的历史,却看不到任何关于奥斯曼人的痕迹。与其说奥斯曼帝国被当年的臣民们遗忘了,毋宁说被掩盖了。

在埃及,处处都是古埃及法老们的雕塑和遗迹。埃及人虽然已经说起了阿拉伯语,信仰了伊斯兰教,却仍然以异教的古埃及为荣。商店里陈列的是图坦卡蒙(Tutankhamun)的金面具、荷鲁斯和斯芬克斯的神像,大街上处处是以拉美西斯或者内弗蒂蒂命名的酒店。这里还有埃及艳后克利奥巴特拉游泳的海滨、温泉,亚历山大的神庙,以及萨拉丁(Saladin)建造的城堡,却看不到任何关于奥斯曼帝国的记号。对埃及人来说,臣服于奥斯曼人的历史是必须忘掉的。

在约旦和黎巴嫩,人们纪念的是罗马帝国的遗迹,杰拉什(Jerash)、巴尔贝克(Baalbek)、比布鲁斯(Byblos),一个个灿烂光辉的名字让阿拉伯人陶醉不已。他们都以被罗马帝国征服过、成为奥古斯都的奴隶为荣,却从来不想回忆奥斯曼时期的事情,虽然奥斯曼时期的政策要比罗马宽容得多。

整个中东都恰好处于遗忘期,要将对他们影响最大的帝国忘掉,仿佛这是一件见不得人的事情。这些国家之所以这么对待奥斯曼,是在不自觉间跟随欧洲的思潮。奥斯曼人不管如何宽容,在欧洲人的眼里始终是一个蛮荒的帝国。它的苏丹竟然能娶无数的老婆,这让欧洲的国王和僧侣们多么妒忌,仅此一条就足以说明它的落后。欧洲人的心态又影响了阿拉伯人,让他们也不愿意承认这个对他们影响巨大的帝国。

但不管他们多么想遗忘,奥斯曼仍然是近代时期最大的霸权之一。我曾经在土耳其、黎巴嫩和埃及都看到过地中海,这个海曾经是罗马的内海,但不要以为奥斯曼帝国的领地比罗马小,虽然它只囊括了地中海的东部,但它曾经深入到东欧的大森林中,将黑海当作了内海,同时控制了世界上最著名的几个文明发源地:埃及的尼罗河流域、中东的两河流域以及希腊半岛。它控制了世界上除罗马之外的所有圣城:耶路撒冷、君士坦丁堡、麦加、麦地那和亚历山大。

就算是它崩溃后,所有离它而去的碎片地区也并没有立刻获得安宁。实际上,从奥斯曼帝国剥离出去之后,中东的乱局才正式开幕。不管是叙利亚的内战,还是巴以冲突的恶果,以及伊拉克的独裁和混乱,其根源都可以追溯到这次的权力重塑。

可以说,奥斯曼土耳其帝国的崩溃是一次大地震,在这次地震中产生了诸多中东国家,但地震之后,由于各个国家的领土和边界如此混乱,所以必然造成无数的余震,一直持续到今天。

奥斯曼帝国对于中东的统治带着世俗和神权的双重色彩,土耳其苏丹既是世俗的统治者,也拥有着哈里发的称号。“哈里发”这个称号来自先知穆罕默德之后建立的阿拉伯帝国。所谓哈里发,最初被认为是先知在俗世的继承人,负责统治人间事务;后来,哈里发不仅管俗世,也成了宗教领袖。

古老的阿拉伯帝国被蒙古人毁灭,最后一个哈里发被蒙古人杀死,伊斯兰的宗教权威也逐渐转移到了土耳其人手中。奥斯曼土耳其在征服了埃及的马木留克王朝(Mamluk)后,它的苏丹给自己加了一个哈里发的称号,成为集宗教和世俗权威于一体的统治者。

奥斯曼人崛起,恰逢原来中东的霸主阿拉伯人处于四分五裂的衰落期。当年伟大的倭马亚和阿拔斯王朝早已经成为过去,阿拉伯人再次回到了崛起之前的原始状态。

在奥斯曼统治下,阿拉伯人虽然成了被统治民族,但却拥有较大的自主权,甚至还获得了不少好处。由于帝国疆域广阔,他们可以方便地在帝国内迁徙,善于经商的阿拉伯人借此保持了经济上的独立性。

如今,如果一个阿拉伯人想从伊拉克进入以色列,简直比登天都难;叙利亚的难民在黎巴嫩受到种种刁难和欺辱;阿拉伯被分割成无数的小块。但在100多年前,根本没有约旦、伊拉克、巴勒斯坦、以色列、叙利亚这些国家,有的只是一个大的奥斯曼帝国。阿拉伯人的心目当中,也只有一个阿拉伯,而不是数个边界明确的小国。

唯一边界明确的地区是埃及。埃及的统治者虽然名义上服从于奥斯曼苏丹,但从拿破仑战争之后,就几乎是独立地行使统治权。埃及的统治者还采取了和英国交好的政策,不知不觉间成了英国的保护国。

在第一次世界大战时,英国人为了对抗奥斯曼,试图寻求阿拉伯人的支持,唤醒阿拉伯人光荣的过去,让他们意识到:在一个突厥人的帝国内部苟活,是阿拉伯人的悲哀。这种宣传是阿拉伯人试图遗忘奥斯曼帝国的原因之一。

宣传之外,英国人还在阿拉伯人内部寻找地方势力进行合作,鼓动他们起来造反。除了英国已经控制的埃及之外,当时阿拉伯世界的领袖主要是两个家族:一个是位于半岛内陆地区(内志)的沙特家族,另一个是位于圣地汉志(Hejaz,现在属于沙特)附近的哈希姆家族。

在战争之前十几年,沙特家族的领袖伊本·沙特刚刚夺取了利雅得,正处于需要巩固的时期。英国人敏锐地觉察到他需要钱,于是立即提供了一笔年金,获得了沙特家族在战争中的忠诚。

对于哈希姆家族,更加棘手。和沙特家族相比,这个家族的历史更为悠久,一直把阿拉伯人的荣誉视为第一要务。哈希姆家族控制的土地也更有战略意义。圣地麦加和麦地那所在的地方叫汉志,这个地方如今属于沙特阿拉伯,但在“一战”时期,汉志却是哈希姆家族的领地。哈希姆家族家长侯赛因·本·阿里(Hussein bin Ali,Sharif of Mecca)获得了奥斯曼帝国的任命,成为汉志总督。但这位汉志总督并不感激奥斯曼苏丹,他已经意识到:阿拉伯人需要脱离土耳其人的统治,建立属于阿拉伯人的国家。

当英国人来联合侯赛因·本·阿里时,他乘机提出,只有英国人帮助阿拉伯人建国,双方才能联合。根据协商,到战争结束后,英国人支持阿拉伯人脱离奥斯曼统治,建立一个统一的阿拉伯国家。这个阿拉伯国家包括阿拉伯半岛的一部分和伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦等地,北到阿勒颇,南到波斯湾,东到伊朗边境,只有一些已经存在的小国,如科威特、也门、阿曼,以及若干叙利亚城市可能不包括在内。

侯赛因·本·阿里是战略眼光一流的政治家,他从一开始就试图建立统一的政权。如果按照他的设想,能够把整个中东的阿拉伯人统一在一个政权之下,也许真的可以避免未来的百年战乱。除了他本人以外,他还有几个能干的儿子来帮助他实现梦想,他们分别是阿里(Ali)、阿卜杜拉(Abdullah)和费萨尔(Faisal),后来分别成了汉志、伊拉克和约旦的国王。

但不幸的是,侯赛因·本·阿里的谈判对手却是英国人。他以为英国人会像阿拉伯人一样守信用,但这个看法却落空了。对于伊斯兰世界来说,承诺是无比重要的,一旦承诺,就必须遵守。即便到了现在,阿拉伯人仍然遵循着与古代一样的原则:不管是做买卖还是谈政治,在谈判的过程中吵架是正常的,可一旦达成协议,做出了承诺,哪怕是口头承诺,也必须无条件履行,否则就会受到安拉的惩罚。但英国在政治实践中,却慢慢地形成了另一套规则:只要没有成为双方签字的正式条约,任何谈判时的协定、个人的口头承诺等,都不承担强制履行的义务。

在将侯赛因·本·阿里争取到反抗奥斯曼人的行列后,英国政府却并没有将他的要求当回事,转手将整个叙利亚许诺给了法国,并许诺给犹太人在巴勒斯坦的定居权,加之英国人要利用沙特家族牵制侯赛因,不可能将双方的领地合并。这些相互冲突的约定使阿拉伯人所居住的地区不仅没有联合,反而被切成了小块。

当战争结束后,随着对奥斯曼帝国的切割,埃及完全摆脱了奥斯曼的宗主权,成了英国的盟友和属国。

沙特家族所控制的阿拉伯地区也在继续走自己的道路,只是那时的沙特还没有现在这么大,不包括汉志地区,只有半岛北部广大的沙漠地带。

在中东地区几乎没有影响力的法国,按照约定也派出部队进入了叙利亚,从英国军队手中接过了控制权。在此基础上,法国再次将叙利亚拆开,分成了大黎巴嫩和叙利亚两部分,这个地区进一步碎片化。

所谓大黎巴嫩,是相对于原来以黎巴嫩山和沿海为中心的黎巴嫩地区(可以称为“小黎巴嫩”)而言的。与阿拉伯其他地区不同,“小黎巴嫩”是一个以基督教马龙派和伊斯兰教德鲁兹派为主的地区。马龙派是东正教的一个分支。在公元4世纪,一位叫马龙的圣徒(St. Maron)在叙利亚地区建了一座修道院(Monastery),吸纳了数百名弟子。在他死后,这些弟子依托寺院,形成了一个颇具规模的派别。这个派别坚持一性论,即基督的神性和人性是统一的,是不可分割的。这和主流的基督教所持的观点(基督具有人神两性)背道而驰,因此受到了指责。之后,马龙派干脆选举了独立的大主教,游离于罗马和君士坦丁堡之外。

随着阿拉伯的征服,马龙派这个孤立的基督教派别在叙利亚和黎巴嫩的土地上默默耕耘,一直保持到了今天,并在“小黎巴嫩”占了人口多数。

在“小黎巴嫩”,除了基督教马龙派之外,还有一小部分正教徒。而伊斯兰教徒则大部分来自一个特殊的派别——德鲁兹派。

从根源上来说,德鲁兹派属于什叶派的一支,但在教义中充满了神秘主义的气氛。当然,在叙利亚的任何教派,不管是基督教还是伊斯兰教,都杂入了太多的神秘主义。这些神秘主义的来源或许来自于希腊哲学,或许来自于波斯的拜火教。再加上德鲁兹教徒奇怪的装束(每个男人都戴一顶圆筒小帽),不管是正统的什叶派还是逊尼派,都认为这个派别有些另类。我在贝鲁特遇到的巴基斯坦马麦德甚至说,如果不事先知道他们属于伊斯兰教徒,就算碰见,也闻不出他们的伊斯兰气味。

到了19世纪,在奥斯曼统治下,“小黎巴嫩”发生了若干次教派冲突。马龙派和德鲁兹派大打出手,引起了外部的干预,最终,一个由马龙派、德鲁兹派、正教徒和其他几个小派别组成的行政会议掌管了行政权。

到法国人接手叙利亚时,法国人希望加强对这个“小黎巴嫩”地区的控制权。从地理位置上来说,由于挨着地中海,拥有良港,它的战略价值要比叙利亚其他部分大得多。

凯什,从古剧院眺望地中海。

安塔利亚古城、大海和雪山。第一次世界大战后,这里曾经被意大利人觊觎。

阿芙洛蒂西亚斯古城的廊柱。

但这个地区也是最难管理的一个地区,因为这里已经有了强烈的自治意识,在行政机构里,基督教马龙派也过于强势。如果一个派别过于强势,它就会骄傲自大不听话。法国人决定进行合纵连横来对付它。

法国人的方法是:将叙利亚其他一些伊斯兰教占多数的地方划归给黎巴嫩,这些地方在黎巴嫩和叙利亚边界附近,在几百年来就从属于大马士革,以逊尼派和什叶派穆斯林为主。这就是“大黎巴嫩”的来历。大黎巴嫩包括贝鲁特,也包括北方的的黎波里、南方的泰尔和西顿,加上贝卡谷地和巴尔贝克,这些地方构成了现代黎巴嫩的疆域。

随着黎巴嫩的扩大,逊尼派人口陡然间增长了八倍,什叶派人口增长了四倍,马龙派的优势地位被削弱了。伊斯兰教徒的地位上升,但相对于基督徒,仍然处于微弱劣势。

法国人的做法把黎巴嫩变成了世界上宗教结构最复杂的国家。在1万平方公里的土地上,马龙派、正教徒、德鲁兹派、逊尼派、什叶派以及其他小教派林立。它们本来并不属于同一个国家,却被法国人强行合并在一起,为将来的冲突埋下了火种。

这次划界还为黎巴嫩和叙利亚之间留下了纷争的隐患。叙利亚一直对领土损失耿耿于怀,并以此为借口,在危机时干涉黎巴嫩政治。

而除了黎巴嫩之外的其余叙利亚地区也被分成了三部分。法国人采取了分而治之的策略,直到法国人最后因为控制不住局势而撤出时,叙利亚三区才又合并为一个国家。同时,原本属于叙利亚的安塔利亚由于土耳其的阻挠,没有回归叙利亚,而是在法国人的默许下划给了土耳其,这给土耳其和叙利亚之间的争端留下了伏笔。

在法国的影响下,两个并不存在的国家被创造出来,并留下复杂的宗教问题,造成了百年争端。

在叙利亚的南方和东方,则是英国主导的几个国家。英国人的策略是:在托管的土地上建立当地人的政权,形成新的国家。这些国家虽然交给了当地人,但却在经济上服务于英国人,在政治上依靠英国政府的帮助,构成一种特殊的关系。

100年前,世界上既没有伊拉克,也没有约旦、以色列和巴勒斯坦。但英国人说了声“变”,这些国家就出现了。

当法国人占领叙利亚时,阿拉伯的民族主义者曾经做过一次抗争。奥斯曼帝国的汉志总督侯赛因·本·阿里和他的儿子们曾经与英国人合作反抗奥斯曼帝国。他们得到过英国人的许诺,要建立统一的阿拉伯国家。

当英国人食言后,哈希姆家族决定撇开英国人单干,领头的是这个家族的费萨尔亲王。趁战争刚结束,法国人还没有派军队过来时,他组织武装力量,占领了叙利亚的西部地区,并宣布建国。费萨尔自任叙利亚的国王,他的哥哥阿卜杜拉被封为伊拉克地区的国王。

但是,随着法国人根据英法约定占领叙利亚,费萨尔却在犹豫不决中放弃了反抗,撤出了叙利亚。

由于费萨尔曾是英国的盟友,英国人决定给费萨尔以补偿,从剩余的阿拉伯地区中分离出伊拉克作为一个国家,立费萨尔为伊拉克国王。

而原本被宣布为伊拉克地区国王的阿卜杜拉是费萨尔的亲哥哥,英国人为了安慰他,也分给他一块土地——外约旦。所谓外约旦,原本是巴勒斯坦的一部分,由于犹太人纷纷迁往巴勒斯坦地区,英国人为了便于管理,将巴勒斯坦以约旦河为界划成两部分,约旦河以西地区为犹太人的移民区,而约旦河以东地区则单独成立国家,称为外约旦,也就是现在的约旦哈希姆王国。

与黎巴嫩和叙利亚类似,约旦和伊拉克的边界也不是历史的产物,而是人为造成的。在约旦和伊拉克之间有大片的沙漠地带曾经属于叙利亚,但是,英国人在伊拉克有油田,为了从伊拉克铺设输油管道通往地中海,英国从法国手里索取了一部分沙漠地带,约旦和伊拉克连接在了一起。

相对于伊拉克,约旦的民族关系更简单,以逊尼派为主。而在伊拉克则变得非常复杂,虽然王室是逊尼派的,但是人口以什叶派为主。什叶派主要居住在南方,逊尼派在北方,除了这两派之外,伊拉克北部山区还有另一个民族库尔德人。

库尔德人与土耳其人和阿拉伯人都不同源,而是属于更早的印欧人。当数千年前,雅利安人从中亚草原迁移到伊朗、印度、土耳其,形成波斯人、印度人、赫梯人的时期,库尔德人就存在了。他们和欧洲人的血缘比和阿拉伯人的血缘近得多。

库尔德人主要居住在土耳其东部、伊拉克和叙利亚北部的山区。当土耳其被瓜分时,库尔德人也想和阿拉伯人、亚美尼亚人、格鲁吉亚人一样,单独建立国家,但由于他们政治影响力太小,呼声没有人听。于是,库尔德人分布在土耳其、伊拉克、叙利亚、伊朗的边境地带,至今仍然没有独立的国家。

当我在土耳其东部行走,进入库尔德人地界后,被当地人告知一切都是库尔德式的。如果你敢称当地为土耳其,就会立刻被严肃地告知这里是库尔德斯坦,也就是库尔德人的土地,不是土耳其斯坦。他们穿的衣服也不是土耳其式的,而是库尔德式的。当然这只是文字游戏,因为两者的区别并不大。就连土耳其烤肉也改成了库尔德烤肉,但两者的味道实在没有什么区别。

就这样,奥斯曼帝国统一的国家解体了,而哈希姆家族建立统一国家的理想也没有成为现实,中东曾经较为简单的民族结构被几条不规则的边界划成了碎片,在这些碎片上建立了众多的小国。一切都是新的,一切都是几大势力角逐的结果,一切都没有考虑全面,中东就在一种随意性之中走向了未来。

但这仍然不是最复杂的,因为还有犹太问题……

耶路撒冷:故乡?他乡?

在中东旅行,“锡安主义”(Zionism,又译犹太复国主义)是一个无法避免的词汇。在几乎所有的阿拉伯国家,这个词和“魔鬼”是同义词;但在阿拉伯世界之外,这个词却代表着一种积极的自救。

即便最开明的阿拉伯知识分子,最多也只能像爱德华·萨义德(Edward Said)那样,认为犹太人作为国际暴行的受害者,在自我拯救的同时,却制造了大批的新受害者——巴勒斯坦人。

在事关民族生存的问题上,也许根本没有非黑即白的是非可言。每一个民族都在努力争取生存的空间,但当世界上每一寸土地都已经有主时,如何获得这个空间?或者说,有没有和平的方法获得足够的空间?答案也许是悲观的。

第二次世界大战后,随着希特勒种族灭绝政策的暴露,犹太人问题和犹太复国主义都成了人们的热门话题。但犹太复国主义并非产生在这时,早在奥斯曼帝国统治中东的时代,它就出现了。那时的圣地耶路撒冷已经展开了犹太人的移民活动。

所谓犹太复国主义,就是不堪忍受欧洲排犹思想的犹太人意识到,如果要摆脱在世界上受压迫的地位,必须建立犹太人的国家。欧洲19世纪的排犹思想已经非常严重,不仅仅是德国,在法国、俄国等地都出现过排犹事件。著名的作家左拉(Emile Zola)曾经写过一篇叫作《我控诉》(J’accuse)的文章,就是针对法国的排犹事件“德雷福斯事件”(Dreyfus Affair)。

在历次排犹中,奥斯曼帝国管辖下的广大领土都是犹太人的好去处。在几百年前,西班牙国王因为出现了财政危机,就组织过严重的排犹事件,所有的犹太人被要求只能打一个小包离开西班牙,他们的财产成了西班牙国王财政的一部分。犹太人走投无路时,奥斯曼帝国苏丹却张开双手欢迎他们前往定居。

19世纪末,犹太复国主义者们考察了奥斯曼帝国的政治环境,认定移居耶路撒冷的计划是可行的。他们从全世界范围邀请犹太人迁居到巴勒斯坦,并号召全世界富有的犹太人捐款,在巴勒斯坦购买土地进行种植。

如果中东一直处于奥斯曼帝国的统治之下,那么犹太人问题也许并不会恶化。就像上次接纳西班牙犹太人一样,奥斯曼土耳其的苏丹并不认为这是一次政治事件,任何人只要服从法律,就可以买卖自由,可以获得允许后迁入或者迁出。奥斯曼法律可以保证犹太人和阿拉伯人生活在统一的法律之下,不管谁触犯了法律,都会受到同样的惩罚。

但在奥斯曼帝国时期,虽然并不禁止犹太人的迁居,但他们的活动规模受到限制,犹太人人口比例始终维持在10%以下。

但第一次世界大战改变了这种平衡。

在古代体育场上跑步的女孩。

棉花堡。被钙华埋住的古代墓葬。

塞尔丘克。夜间的废墟。

“一战”中,嗅出奥斯曼必败的犹太人开始在英国大规模活动,争取英国人支持犹太人的迁居活动。于是,犹太人的迁居第一次从经济层面上升到政治层面。

犹太复国主义者希望西方同意在巴勒斯坦建立一个犹太人的国家,但他们得到的只是含糊的答复。1917年,著名的文件《贝尔福宣言》(Balfour Declaration)承认犹太人有权在“圣地”建立一个“犹太人之家”,但不应影响现有阿拉伯人的生存和权利。与后来的解读相比,《贝尔福宣言》其实是含混的。比如,这个犹太人之家并不一定是国家,而有可能是社区。正是由于宣言的模糊,后来人们对它进行了各种对本方有利的解读。

到了战后,随着英国托管了巴勒斯坦,犹太人在“圣地”的移民活动出现了加速。英国托管政府为了保证移民不会引起本地的资源紧张,规定了移民定额,并规定移民必须拥有足够的资金实现自给自足才能移居。但是,随着时间的推移,移民定额出现了失控,从最初的每月1000人增加到每年40000人。

犹太复国主义者的打算是:由于托管有期限,最终巴勒斯坦是要独立的,犹太人必须赶在英国让巴勒斯坦独立之前,通过移民使犹太人占到当地居民的50%以上,到时即便要独立,也会建立一个犹太人主导的国家而不是阿拉伯国家。随着约旦、伊拉克的纷纷独立,犹太人建国的任务显得更加迫切。

从这时起,巴勒斯坦问题就变了味儿。在奥斯曼土耳其统治时期,是希望犹太人和阿拉伯人双方生活在平等的法律之下,任何一方都没有权力去强迫另一方;而英国托管后,犹太人和阿拉伯人都梦想成为新国家的“主人”,拥有立法权,为了把本民族利益置于另一个民族之上,不惜牺牲另一个民族。到这时,这片土地上的悲剧已经注定,唯一没有确定的,只是谁能胜出。

最初时,犹太人遇到了一个巨大的障碍——阿拉伯人的高出生率。阿拉伯人虽然不移民,但是本地阿拉伯人的出生率保证了人口的高速增长。这一点和现在也很像。在阿拉伯国家旅行时,我屡屡被告知,伊斯兰教是世界上增长最快的宗教,皈依人数的增长率远超基督教和佛教。

犹太人费尽努力,在1939年使人口达到45万人,但还是不到总人口的30%。但在另一个方面,犹太人却取得了巨大的成功,那就是购买土地。

由于犹太人有着雄厚的国际捐款,将巴勒斯坦最好的土地都购买到了手里。巴勒斯坦的阿拉伯人地主大都生活在城市里,他们的土地大都租给佃农来种。按照以前的规则,当土地买卖变更之后,新的地主并不能赶走耕种土地的佃农,佃农仍然可以继续种地,只须把租金交给新主人。但是,犹太人购买土地之后要自己耕种,不得不把阿拉伯佃农们赶走。土地买卖规则的不同造成了犹太人和阿拉伯人的冲突,也让阿拉伯人自发地反对犹太人移民。

阿拉伯人之所以反对犹太人,另一个原因是犹太人带来的大量货币推高了物价水平,造成了严重的通货膨胀,而有限的资源已经供养不起高速增长的人口。阿拉伯人普遍比犹太人贫穷,更加感受到了生活的压力。

更令巴勒斯坦阿拉伯人不解的是:巴勒斯坦曾经是奥斯曼土耳其统治下最富裕的地区之一,可随着沙特、约旦、伊拉克等落后地区都建立了国家,巴勒斯坦反而经受着新一轮的折磨。他们认为这是英国人造成的,于是选择了暴力反抗英国。

如今的世界已经忘记了巴勒斯坦曾经比沙特、埃及、叙利亚、伊拉克、约旦都富裕,那儿的阿拉伯人也更友善、更开明。随着百年巴以冲突的恶性循环,巴勒斯坦也终于成了阿拉伯世界最贫穷落后的难民区。

当巴勒斯坦人选择反抗英国的时候,英国人的托管政府越来越放弃了中立政策,更加偏向于犹太人,并逐渐形成了犹太人和巴勒斯坦人都各自建国的想法。

到这时,那一地的奥斯曼碎片都已经出现了。随着一个超级帝国的解体,这些帝国的碎片开始了百年的颠簸。它们首先要和托管国做斗争,争取独立。之后,它们的精英意识到自己已经是一个国家,并步履蹒跚地开始学习如何统治。国家之间的利益纠葛、经济不平衡、部族矛盾,将它们深深地纠缠在一起。直到百年后,情况不仅没有好转,反而变得越来越复杂。直到今天,我们还能听到那些碎片继续破碎的声音。