第三章 国王们和总统们:伊斯兰的牧羊人

在约旦土地上碰到的第一件事,就让我对这个国家充满了感激之情。

从土耳其伊斯坦布尔乘飞机去黎巴嫩首都贝鲁特时,由于买错了机票,我需要先从伊斯坦布尔飞到约旦的安曼皇后机场,在机场内等待整整23个小时,再换乘另一架飞机飞往贝鲁特,其间不能出海关,只能在机场里苦熬。

当约旦皇家航空的飞机把我放到皇后机场时,天刚亮不久,我苦笑着在候机室里找了一处地板,铺开了行李,接下来的23个小时我将在这里度过。

5个小时后,迷迷糊糊中我被人推醒,是一位身材高大的机场工作人员,长着一张典型的阿拉伯面孔。“先生,您的飞机是几点的?”他问道。当他听说我的飞机要第二天早上才起飞,又听我解释如何看错了日期定错了机票,不禁笑了起来。

笑过之后,他建议我:“也许你可以去找航空公司试一试。”

我告诉他,是我自己犯错误定错了票,航空公司并没有责任。

“理论上他们可以不承担责任,但总不能让你在这里等一天啊。”他说,“您先等一下,我找个人带你去问一问。”

过了一会儿,他带来一位穿制服的漂亮姑娘。姑娘带着我从电梯下了楼,来到了一间办公室:“您等一会儿,他们马上处理,他们会负责的。”

于是,在机场睡地板的我,很快被转移到了机场附近的豪华宾馆里,吃上了丰盛的自助餐(那是我在约旦吃到的最好的两顿饭)。一刻钟前,我还如同乞丐一般身无着落;一刻钟后,我已经如同酋长一般睡在松软的豪华大床上。

在登机前两个小时,一辆专车将我带回了机场。在国内航空公司屡受歧视的我记住了这个约旦皇家航空公司(Royal Jordanian Airlines),也让我对这个小小的君主国刮目相看。

在黎巴嫩旅行过后,我又乘飞机回到了约旦。近距离观察这个沙漠国家,才发现约旦并没有我想象得那么富饶。在我到达的一个月前,约旦机场针对外国人的落地签证费用刚刚上涨了一倍。联想到约旦周边国家大都在动荡之中,给这个君主国造成了不小的压力,经济也出现了困难,政府的财政需要平衡,签证费涨价或许与政府亟须用钱有关。

载歌载舞的游客们。穿着现代服装的外国女游客与穿着传统服装的本国女游客一同欢乐,表现出穆斯林的宽容与友好。

约旦皇家博物馆里的双头塑像。这也是全世界最早的人形塑像之一。

两位穿阿拉伯服装的男人走过古神庙。

在历史上,直到近代以前,约旦从来没有作为一个单独的国家出现过。在人类刚诞生的时期,这里的气候比现在要潮湿,更适合生存,于是这里出现了一批城市,可能属于世界上最早城市之列。在约旦的皇家博物馆里,还陈列着不少属于那个时期的文物。

后来,随着气候的恶化,约旦退化成一片充满了细沙碎石的荒漠。那时迦南人(Canaanites)曾经占据过这里,但是,他们更多活动在耶路撒冷。狭长的死海横亘在约旦和以色列之间,在以色列一侧,还有一些可以耕种的土地,所以那儿成了文明的源头之一;但在约旦一侧,由于土地过于贫瘠,就只能处于默默无闻之中了。

之后的“旧约时代”,约旦继续从属于死海西岸的耶路撒冷和以色列。据说,摩西当年离开埃及时,率领他的子民从约旦经过,但他沿着死海绕了一个圈,最终还是去了耶路撒冷。

亚历山大征服波斯期间,曾经将约旦并入了他的帝国。不过随着他的死亡,亚历山大帝国崩溃了,约旦的北部成了他的部将塞琉古(Seleucus)的地盘,而南部,则被一个游牧民族纳巴田人(Nabataeans)所占据。

正是纳巴田人创造了约旦乃至全世界的一个奇迹——佩特拉。这个奇迹一直保存到了今天。

这是一座藏在深山之中的城市,当我沿着一条峡谷中的羊肠小道前行时,根本无法想象什么样的景象在前面等待着。突然,豁然开朗处,一座巨大的石门在清晨的阳光中散发着玫瑰色的光,出现在我的眼前……

就在我为这道石门赞叹不已时,并未想到这只是这座巨大城市中的一处景点而已。在附近的山体上,处处是这种规模巨大的山崖雕刻,多到游客根本无法看完。特别是登高放眼望去,红色的山体上密布古人留下的洞穴和石窟,仿佛是蜂窝一般。看到这里,在脑海里才会初步有个轮廓,这里的古代有多繁荣。

佩特拉之所以繁荣,和这里曾经是一条穿越古中东地区的商路有关。这条商路将红海沿岸和地中海沿岸沟通起来,从北方的土耳其,到东方的汉志,再到西方的埃及、南方的埃塞俄比亚,都被这条商路连接起来。

纳巴田人的遗址中,最令人印象深刻的就是我前面看到的在红色山体上雕刻的石头巨门。其中有两处至今保存得特别完整:一处被人们称作修道院,另一处被人们称作宝库(Treasury)。大概最初发现它们的人被巨大石雕的精美和规模吓住了,以为这里必然是存储宝物的地方。

但这两座巨门可能和其他保存不那么完整的门一样,不是为活人修的,而是为死人雕刻的坟墓。整个佩特拉就是一座巨大的死人城,峡谷的山壁上都是大大小小的墓穴。这些墓穴内部很简陋,但外部的装饰极为奢华庄严。

到了后来,佩特拉古城被废弃了,城市里活人住的房子大部分消失了,道路也被埋在地下,只剩下这些精美的坟墓存在于坚硬的岩石里,不会很快化为尘土。于是人们再次发现它们时,误把这些坟墓当成了活人的住处,直到后来有了更深入的研究,才发现那儿只是个死人城。

曾经的活人城也慢慢地被发掘出来,由于佩特拉直到被罗马征服后还存在,活人城已经带上了典型的罗马风格,有一个庞大的剧场,还有带着多柱大厅的神庙建筑。特别是那个剧场,直接开凿在山体里,相当于在整块岩石组成的山坡上硬生生凿出来,如同一个巨大的贝壳嵌在山里。据说开凿这座剧场也毁掉了这块山坡上早期的许多石门墓穴。

每座罗马城市里都有一个立满柱子的主街(即罗马大道),也被挖了出来,那些柱子有的也被恢复。

整个遗址庞大的规模令人惊叹,特别是那些墓穴,那是纳巴田人经营了几百年的艺术品,国王墓、富人墓、家族墓,都一一向人们展示着。

如今,纳巴田人已经不知去向,同属于阿拉伯游牧民族的贝都因人(Bedouins)占据了这里。如果你看过电影《加勒比海盗》(Pirates of the Caribbean),就会大概知道贝都因人的装束了。这里的每一个男人几乎都和电影中那位传奇的杰克船长(Captain Jack Sparrow)长得一模一样,黑色长发,小胡子,勾勒的眼圈,邋里邋遢的头巾,却又显得仙风道骨。

贝都因人特别受女士的喜爱。在旅行时,我认识了一位俄罗斯女郎,她笑起来特别开朗甜美。我们去一个茶馆喝茶时,她被一位贝都因的服务生男孩迷住了,那位男孩围着她转了半天,不失时机地对着她的耳朵说着悄悄话。

“你是说:One night, OK?”俄罗斯女郎笑着问道。服务生也笑了起来。

当晚,服务生开车把我们送回住处,最后车里只剩下了他和那位女郎,他们的笑声开出很远都听得见。

古代废墟前的阅兵仪式。

佩特拉纳巴田人的皇家墓穴遗址。

到了罗马时代,约旦也和耶路撒冷一样,成了罗马帝国的一部分,罗马人接收了纳巴田人的佩特拉,也把一批位于约旦北方的城市据为己有。在北方,最著名的城市叫作杰拉什(Jerash),经过罗马人的扩建,成了一座美丽的城市。由于沙漠气候的干燥,杰拉什保存状态很不错,足以和世界上现存的任何一处罗马遗迹一争高下。

杰拉什最著名的遗存是一个椭圆形的广场,广场的四周是一圈石柱,直通城市的主街。这条主街两旁的柱子也保存得特别完美,人们能够想象出1000多年前的古人是如何生活的。

现在,约旦人还会到杰拉什的剧场里吹奏乐器,吸引游客载歌载舞。不过与以前不同的是,现在的乐器已经换成了伊斯兰式的,而乐者也穿着伊斯兰的服装。

罗马人之后,约旦分别落入了阿拉伯帝国、十字军、突厥人之手,这些人在约旦都建立了许多沙漠城堡。

与其他地方相比,约旦虽然处于文明的边缘地带,但这里的气候特别适合保留遗迹,所以,在沙漠中保存下来的远古遗址反而比其他国家更多。

第一次世界大战后,奥斯曼土耳其帝国崩溃,约旦成为独立国家。从资源上说,这个国家没有石油和矿产,缺乏耕地,沙漠却要多少有多少,在整个中东地区,属于最穷的国家。但这个小国成了中东地区一个重要的避风港。

虽然它也出现过数次危机,但是最终一一化解。不管是和邻居以色列,还是和伊拉克、黎巴嫩、叙利亚相比,这里的稳定性已经让人感到满意。当然,每一次邻国出现战争时,这里也有一种风暴来袭的紧张,但每一次都安然度过了。

约旦独立后的历史还和一个叫作哈希姆的家族有关。这个家族起源于沙特的汉志地区,在最辉煌时曾经控制了三个国家的王位,分别是汉志王国、外约旦王国和伊拉克王国。

那个时代也是哈希姆家族与沙特家族竞争的时代。在奥斯曼帝国崩溃后,阿拉伯世界的强人们纷纷出场,争当“阿拉伯的牧羊人”这个角色。在他们看来,阿拉伯人如同羔羊一般,需要在领袖的带领下找到生存的出路,这些领袖就是牧羊人。

最有希望竞争牧羊人角色的,就是哈希姆和沙特这两个家族。

这两个家族中最有希望的又数哈希姆家族。它除了拥有三个王国的国王外,还差点儿合并了叙利亚,在黎巴嫩也有着很大的影响力,约旦本身也差点儿将巴勒斯坦的约旦河西岸(West Bank)地带据为己有。

然而时过境迁,各个哈希姆王国要么被并吞,要么发生了革命,将君主制推翻。只有约旦这个国家,仍然作为活化石提醒着人们,曾经有一个属于哈希姆的时代存在过。

2014年,在我到达约旦后,发现这个仅剩的王权也在周围国家的战争中显得风雨飘摇。这个贫瘠的国家在国王的统治下曾经稳定,并拥有了一定的繁荣,但它又无法摆脱地处中东的尴尬。于是,周围国家的任何风吹草动都会给它带来影响。

与哈希姆家族的不幸相比,沙特家族却幸运得多。它并吞了汉志王国,建立了现在的沙特阿拉伯。这个家族依靠石油换取美元,聚敛了大量的财富,又依靠汉志的宗教影响力成了逊尼派保守思想的输出地。它既显得强大,又足够封闭,对别的宗教的旅行者一概拒绝,甚至连旅行签证这种东西都没有出现过。我也无法访问这个封闭的国家。但是,从约旦到达埃及之后,在达哈巴(Dahab)的红海边上,放眼望去,对岸就是沙特阿拉伯的地界。这就是这个封闭国家仅对我露出的一点点容颜——一片沙漠组成的山丘。

令人感到意外的是:沙特家族虽然赢得了与哈希姆家族的竞争,但伊斯兰牧羊人的角色仍然不属于它。

就在沙特与哈希姆缠斗时,埃及又出现了一股新生力量。这股力量推翻了君主制,建立了准独裁式的共和国。主宰这股新生力量的人叫作纳赛尔,他勇敢地接过了牧羊人的重任。

一时间,中东国家纷纷效仿,推翻了好几个国王,建立起了表面上的共和制。阿拉伯世界也脱离了原来的轨道,进入了下一个时期。纳赛尔成为整个阿拉伯地区最重要的思想家,他的影响力直到今天仍然让许多国家消化不良。

沙特:瓦哈卜的旗帜下

1703年,一位叫瓦哈卜(Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb)的人诞生于阿拉伯半岛的内志地区。

这个巨大的半岛有着特殊的地理构造,在半岛外围靠近海洋的地方,围绕着一圈的小部落,组成了现在的科威特、阿联酋、阿曼、也门等国家。在伊斯兰教发迹的麦加和麦地那,被阿拉伯人称为汉志,这里是先知穆罕默德的故乡,也是穆罕默德所属的哈希姆部族控制的地方。而除了沿海之外的广大内陆,则被称为内志,这里是绵延起伏的沙漠和山地,生活条件也最恶劣。

在瓦哈卜时代,大部分伊斯兰世界已经在奥斯曼土耳其人的统治之下。不过,内志由于地处偏远,没有油水,奥斯曼帝国无法在这里取得实质性的控制,只能满足于虚幻的宗主权,给了许多当地部族以很大的独立性。这些部族虽然也信奉伊斯兰教,但是由于时代久远,所以带上了许多原始宗教特征,教规遵循得也不严格。

瓦哈卜痛心于阿拉伯世界的衰败,他成了当时有名的教法学家,试图劝说人们回归先知穆罕默德创立时期的传统,实行严格的教法统治,认为只有这样,才能重回阿拉伯帝国的巅峰时期。

当然这只是他个人的看法。实际上,穆罕默德创立的伊斯兰教强调保护妇女,强调邻里信任,被认为是伊斯兰教巅峰期的哈里发政权在对待其他宗教的问题上,也并不强迫人们改宗,只要缴纳一定的税收,人们就可以拥有宗教信仰自由。

瓦哈卜心目中的伊斯兰传统带着强烈的苦修色彩和排外精神。

当有了理想之后,如何推广理想呢?先知穆罕默德采用的方法是夺取政权、建立政教合一的体系,并利用武力去推行教法。瓦哈卜也想采取同样的策略。

和穆罕默德一样,最初瓦哈卜依靠的是家乡势力,但家乡人容忍不了他严格的教条,把他赶走了。出走之后的他投靠了内志地区的另一个部落家族——沙特家族,并在这里找到了知音。

瓦哈卜推广教法的时期,也恰好是沙特家族对外扩张的时期。这个家族依靠武力逐渐将半岛内陆统一起来。为了在新征服的土地上稳固统治,沙特家族寄希望于利用宗教来黏合各个部族的人们。瓦哈卜的宗教思想借机成为整个沙特国家的主导思想,后世则把他的思想称为瓦哈卜主义,那些遵循瓦哈卜主义的人被称为瓦哈比派。

瓦哈卜主义在世界上的传播,离不开沙特家族的倾力相助。这也成了瓦哈卜主义和现代宗教激进主义的不同之处。穆斯林兄弟会、基地组织等宗教激进主义并不赞同国王的统治,他们倾向于建立一种纯粹的教法统治,也就是由宗教领袖来担任世俗的首领。而瓦哈卜主义依靠的沙特王室却首先是一个世俗的国王,王位在沙特王室内部继承。

可以说,瓦哈卜主义和沙特王室是一种互相利用的关系,王室把瓦哈卜主义推向全世界,瓦哈卜主义的信徒也把沙特王室当作宗教上的保护神。

也正是在接纳了瓦哈比派之后,沙特家族在强有力的思想武装下,才变得更有韧性,即便经过了政权的起起落落,也还能重新崛起,再次扩张。

瓦哈卜本人死于1787年,活了80多岁。在他死后10年,沙特的酋长将势力范围扩大到了除西南部之外的整个半岛,进入了第一个全盛时期。

作为宗主国的奥斯曼帝国为了对付它,调来了埃及总督穆罕默德·阿里,战胜了沙特人。埃及人撤出后,一个叫作拉希德·里达(Rashid Rida)的北方家族控制了半岛,导致沙特家族的权威低落了近一个世纪。直到20世纪初,沙特王室才再次扩张。

20世纪时,沙特家族新掌门人叫Abdul-Aziz bin Saud,他在西方被称为伊本·沙特。1902年,伊本·沙特率领着40位青年,顺着棕榈树爬进了内志首都利雅得,从拉希德家族手中收复了这座沙漠小镇。他的胜利如同神话一样被阿拉伯人所接受。之后,沙特更是将如今是广大油田的土地收入囊中。然而在当时,人们对沙特有石油还一无所知,伊本·沙特只是出于本能占领了大片土地。后来,这些土地下的石油让这个国家具有举足轻重的地位。

1914年第一次世界大战爆发后,伊本·沙特和英国人结成了同盟,彻底摆脱了奥斯曼土耳其帝国。“一战”后,他继续扩张,整个内志地区都纳入他的统治。而包含“圣地”麦加和麦地那的汉志地区,仍然掌握在他的对手哈希姆家族手中。

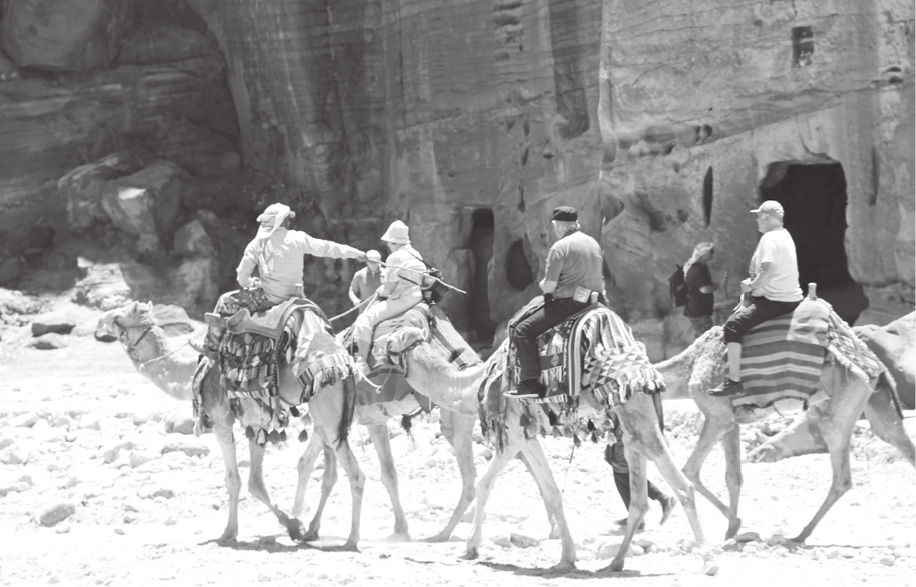

骆驼是沙漠民族的依赖。

作为游牧民族,沙特的收入来源极少,大约只有每年70万美元左右。作为他叛变土耳其的代价,英国人还同意给他一笔每年30多万美元的年金供他使用。在石油的巨额收入出现之前,这个面积广大、人口稀少的王室只能依靠每年100万美元左右来规划财政。

然而,到了1923年,英国人通知伊本·沙特,年金将在第二年终止。同时,沙特必须割让一部分土地给当时阿拉伯人公认的领袖哈希姆家族。

这两件事加在一起,惹恼了伊本·沙特,他决定向哈希姆家族的权威开战。

哈希姆家族:先知的族裔

对于现代中国人来说,“家族”已经是一个陌生的概念。

在中国,已经很少有穿越千年仍然保持着庞大势力的家族。在西汉时期兴起的大家族可以将强势地位保持到魏晋南朝,随后风云散尽,各种势力重新洗牌。北朝时期起步的家族可以将地位保持到宋代。但从元代之后,中国的家族势力衰落,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”明清时期已经换成了另一个说法,“富不过三代”。

1949年之后,破旧立新,从此以后,“家族”这个词对中国人越来越陌生。不管是欧洲的贵族体系,还是中东地区的千年家族,在中国人看来都属于封建王朝的残余。

但在中东地区,家族仍然是一个社会必不可少的因子。

在埃及过斋月时,一位朋友急匆匆赶回故乡,告诉我他要回去和家族在一起度过斋月。他的家族有20000多人,这个庞大的家族如同一个全功能的社会圈,有穷人,也有巨富。而斋月就是家族内部延续感情和互相救助的时机,大部分在外面工作的人都要回去,就像中国人春节还乡一样。

那些富人把钱拿出来,大摆筵席,邀请穷人免费吃喝。但这只是第一步,接下来,富人还会直接用钱救助穷苦人家。据朋友称,他的家族最富的人这一年就要拿出数十万埃镑帮助穷人,相当于人民币几十万元。最后,家族富人还必须在生意上帮衬穷人,把穷人子弟从村子里带走,到外面去做生意,闯荡世界。也许某一天,这些穷人子弟中又会冒出下一个富人来为家族作贡献。

家族的凝聚力除了来自血缘之外,还来自《古兰经》。根据伊斯兰教传统,伊斯兰教信徒必须遵守的五功之一就是帮助穷人。由于阿拉伯人生活在沙漠地带,资源贫瘠,以经商为业,个人如果不依赖家族的帮助,很容易被恶劣的环境和各种偶然性所击倒。人们之所以强调家族纽带,就是为了增强个人抵御自然的能力。

另外,即便是富人也知道,自己只是走运赚到了钱,而很多穷人也不会一直是穷人,他们只是暂时走了霉运罢了,也许有一天他们抓住一次机会,就会成为富人。出生于这样环境里的先知穆罕默德耳濡目染,制定的信条中对家族的角色也寄予厚望,并通过教法固定下来,到现在人们仍然遵循着这些原则。

在伊斯兰世界的所有大家族中,哈希姆家族是最具有传奇色彩的一个。与伊本·沙特家族起于草莽不同,麦加的哈希姆家族从伊斯兰的创教人、先知穆罕默德时期到现在,一直赫赫有名。甚至先知穆罕默德也属于麦加古莱西氏族的哈希姆家族。这个家族的称号就来自于穆罕默德的曾祖父哈希姆。

穆罕默德死后,哈希姆家族主要在他的女儿法蒂玛的血脉中传承。伊斯兰教的第二大哈里发王朝阿拔斯王朝,由于出自穆罕默德的叔叔支系,因此也宣称属于哈希姆家族。

此后的上千年,哈希姆家族一直是麦加的望族。从传统上来讲,当地的地方官员(Emir)都出自这个家族。这种传统一直持续到了20世纪初。

1908年,在遥远的伊斯坦布尔,一项任命改变了阿拉伯人的命运。当时执政的是土耳其的改革派——青年土耳其党。在青年土耳其党人的推荐下,土耳其苏丹任命了一位新的汉志总督、麦加亲王。这位新的总督出自哈希姆家族,已经在伊斯坦布尔做了15年的人质。他就是后来的汉志国王,也是三个国王的父亲侯赛因·本·阿里。

当时的奥斯曼土耳其苏丹阿卜杜哈米德二世(Abdulhamid II,1876年~1909年在位)并不情愿任命。根据他的观察,侯赛因·本·阿里是一个野心勃勃的人,虽然长期被困在伊斯坦布尔,可一旦被放回麦加,就会成为帝国统一的大敌。

然而,当时土耳其为了追上西方的步伐,正在青年土耳其党人的领导下进行政治改革,土耳其苏丹正和青年土耳其党人处于蜜月期,没有驳回对方的提名,侯赛因·本·阿里被放回麦加成了总督。

土耳其苏丹没有看错,侯赛因·本·阿里作为阿拉伯最尊贵家族的成员,果然是胸怀大志。他回到麦加后,汉志地区就进入了独立的节奏。他试图与伊本·沙特等几大统治家族联合起来,一同脱离土耳其。

机会在第一次世界大战期间更加触手可及。在土耳其参战帮助德国人后,英国人着手挖奥斯曼土耳其帝国的墙脚。传奇的劳伦斯上校来到了阿拉伯,在重重许诺和利诱下,特别是英国人答应侯赛因·本·阿里,要帮助他建立统一的阿拉伯国家,将从叙利亚、伊拉克到巴勒斯坦的领土都统一在一个王权下。于是,侯赛因·本·阿里决定与英国人合作。

与伊本·沙特的单枪匹马不同,侯赛因·本·阿里的几个儿子成了他最得力的帮手,其中最有能耐的三个分别是阿里、阿卜杜拉和费萨尔。这三个人后来分别当上了汉志、外约旦和伊拉克的国王。

在英国人的心目中,侯赛因·本·阿里是阿拉伯人中最重要的合作伙伴,他们占据了阿拉伯人的中心汉志,将伊斯兰教的“圣地”收入囊中,经济最发达,也最有号召力。而伊本·沙特所占据的内志地区大部分是沙漠,利用价值远不如侯赛因大。

由于出身高贵,侯赛因·本·阿里也看不起沙特家族,认为他是个拿不出手的游牧部落首领,拒绝和他平起平坐。侯赛因·本·阿里自称是阿拉伯人的国王,当土耳其革命废除了哈里发制度后,立即自称哈里发,俨然是阿拉伯人的正统。

但他低估了英国人。“一战”之后,英国人许诺建立统一的阿拉伯国家落了空,在英法等国的主持下,阿拉伯人的土地被分成了几小块,分别落入了英法的势力范围。

英国人虽然在建立统一国家上欺骗了侯赛因·本·阿里,但在另外一些方面,又给了哈希姆家族许多补偿。

比如,侯赛因·本·阿里的儿子阿里自然是汉志国王的继承人,而他的另一个儿子阿卜杜拉被英国人封为外约旦的国王,第三个儿子费萨尔成了伊拉克国王。

虽然没有建立统一的阿拉伯国家,但哈希姆家族成了三个国家的国王,仍然使一半的领土掌握在了家族手中。

在哈希姆家族扩张时,他的对手沙特家族也进入了高峰时刻。沙特国王伊本·沙特将半岛内陆统一在手中后,环顾四周,却发现被三个哈希姆国家包围了。

在半岛地区,石油被发现之前,最重要的一项收入是朝觐(Hajj)收入。由于先知穆罕默德规定,伊斯兰教信徒最重要的五功之一是一生中必须到麦加朝觐一次,而人们到麦加是要花钱的,这一点很像中世纪基督徒到“圣地”耶路撒冷朝圣一样。这种古代的“旅游产业”使得谁占领了汉志,谁就有了一笔固定收入。

虽然伊本·沙特费尽千辛万苦统一了内陆,但他的年收入也只有70万美元左右,而比他面积小得多的汉志地区一年收入竟然达到了上百万美元。

沙特家族和哈希姆家族的对立还表现在:哈希姆家族虽然血统高贵,但是代表着伊斯兰教开明和世俗的一翼。由于长期旅居于伊斯坦布尔,和西方人打交道很多,所以这个家族熟悉西方礼仪和外交规则,虽然遵从伊斯兰教的规矩,但是并不极端。西方人看好他们当政,也希望他们上台后,能够继续这个思路,让阿拉伯世界变成西方文明的后院。

而沙特家族正好相反,它强调的是瓦哈卜主义。虽然伊本·沙特本人既温和又开明,但整个家族的氛围仍然偏向于回归传统和历史,强调对教义的严格遵守。按照西方人观点来看,它是较为落后的一支力量。

英国人也在沙特和哈希姆家族的领土争斗中屡屡偏向哈希姆家族,并与之保持了更密切的联系。对于野马沙特,英国人既难控制,又不屑与之为伍。

1924年,当英国人裁判沙特家族需要让出一块绿洲领地给哈希姆家族时,伊本·沙特终于意识到,如果听从了英国人的要求,就意味着哈希姆家族包围圈进一步收紧。而哈希姆家族最终的目的是建立统一的阿拉伯国家,同时担当宗教领袖和世俗领袖。沙特的内志领土是阿拉伯世界的一部分,自然也就是这个“统一国家”的一部分。

伊本·沙特决定利用进攻作为防御的最佳手段。

他把目标放在汉志地区。对于外约旦和伊拉克,他的兴趣还没有那么大。由于还没有发现石油,这些地区的价值还没有显现。只有汉志是有价值的,只要占领了麦加,就可以获得百万美元的朝觐收入。

1924年,伊本·沙特率军进攻汉志。事实证明,更有进攻精神的原始力量比好高骛远的文明人更加强壮。这一年10月,沙特占领了汉志,国王兼哈里发侯赛因·本·阿里出逃,将王位禅让给了儿子阿里。几年后,这个骄傲的人带着他建立统一阿拉伯国家的梦想死在儿子阿卜杜拉的国土上。他的儿子阿里空有汉志国王的头衔,却没有一寸土地可以统治。

在并吞了汉志之后,伊本·沙特的领土已经成了阿拉伯半岛最大的国家,只有四周一些小的王国没有被征服,而最重要的朝觐税已经被他收入囊中。

朝觐税这项收入一直作为王国的支柱税收,直到1939年沙特发现石油之后,才慢慢放弃。当石油成了沙特国家最大的收入后,国王认为,朝觐是穆斯林的基本权利,既然税收已经足够,就应该为全体穆斯林做点儿好事,便免除了朝觐税。

更何况,穆斯林的朝觐恰好是宣扬沙特瓦哈卜主义的机会,借着“圣地”的光环,瓦哈卜主义在沙特国王的帮助下走向世界。

沙特家族虽然占领了阿拉伯半岛的大部分,但它仍然被看作是伊斯兰世界的后起之秀。约旦和伊拉克两个哈希姆国家的存在,仍然让它感受到强大的压力。

更何况,摆脱了法国人统治的叙利亚也一直和这两个国家勾肩搭背,试图与这两个国家合并。如果一个联合了叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、伊拉克和约旦的超级国家出现,并且统一在哈希姆家族的王权之下,对沙特构成的威胁将是巨大的。

在触到的一瞬化为烟云

1921年,哈希姆家族的费萨尔亲王登上了伊拉克的王位。在此之前,英国人从巴勒斯坦地区专门划出了约旦河东岸地区,设立了外约旦,将此地授予费萨尔的哥哥阿卜杜拉亲王,使他当上了外约旦国王。

英国人之所以选择兄弟俩担任国王,是因为他们意识到,如果不依靠阿拉伯人,仅靠英国的力量很难统治中东的人民。只有在阿拉伯人中寻找代理人,才能更方便地将中东置于英国的利益范围之中。

与沙特家族不同,哈希姆家族的两位国王与西方的联系更加密切,也更为合作。

只有他们的父亲汉志国王侯赛因·本·阿里仍然对英国人耿耿于怀,谴责英国人欺骗了他,没有建立统一的阿拉伯国家。1924年,侯赛因·本·阿里被沙特家族赶出麦加,失去了国家后,就只剩下兄弟两人为了哈希姆家族而奋斗了。

在伊拉克,国王费萨尔一直维持着开明而又顺从的统治。他知道,伊拉克是一个特殊的国家。这个国家的什叶派人口占了多数,作为逊尼派的他只是少数派,依靠着逊尼派的精英们统治着国家。如果要巩固统治,就必须依靠英国人,直到羽翼足够丰满。

和伊拉克相比,外约旦的宗教成分更为单纯,大都是和王室一样的逊尼派,但约旦是一个相对贫瘠的国家,自然资源不足,人口稀少。国王阿卜杜拉在位时与伊拉克的兄弟采取了同样的策略,依靠英国人的帮助建立现代化的军队,对人民实行宽容的统治。

然而,两位国王的区别在于他们的寿数。1933年,由于长期积劳成疾,48岁的伊拉克国王费萨尔去世,将国家留给了他21岁的儿子加齐(Ghazi);六年后,喜欢飙车的加齐国王死于事故,这次继承王位的是一个只有四岁的婴儿费萨尔二世。

随着幼王的继位,伊拉克的政治陷入斗争之中。政府官员如同走马灯一般换个不停,政客们随时随地做好准备,为了下一个位置而出卖立场。军事政变时有发生,民族问题、宗教问题纷纷而至。外来的皇室家族焦头烂额地处理着这些问题,没有心思再去管阿拉伯世界的事务。

在伊拉克被年幼的国王拖累、被政治斗争撕裂时,外约旦却受制于复杂的犹太人问题。由于和巴勒斯坦接壤,国王不由自主地卷入了巴勒斯坦的政治斗争之中。当第二次世界大战后,犹太人独立已经迫在眉睫,外约旦迎接大考的时刻到来了。

1948年,随着以色列的独立,第一次中东战争爆发。出乎人们意料的是,被寄予希望的埃及和叙利亚在战争中完败,而不起眼的约旦在同门兄弟伊拉克的支持下,却打得有声有色。

这时候,人们才再次意识到,哈希姆家族的第二次机会来了。

第一次中东战争后,由于巴勒斯坦建国无望,阿卜杜拉国王将约旦河西岸的巴勒斯坦领土并入了外约旦,建立了约旦哈希姆王国。并吞西岸地区让约旦的实力大增,之前,约旦只是个人口40万的小国,随着巴勒斯坦人口的加入,约旦的人口是以前的三倍多。

实力的增长令约旦国王野心膨胀,期待着下一次的领土扩张。这一次,约旦盯上的是北方的叙利亚。

早在第二次世界大战中,随着法国的战败,阿卜杜拉国王就瞄准了叙利亚,希望在法国离开后,能够想办法让约旦与叙利亚合并。法国人离开后,叙利亚独立,这个国家的政治家一直缺乏独立领导一个国家的信心,趁这机会,约旦和伊拉克这两个哈希姆家族统治的国家更加积极地与叙利亚眉来眼去,策划各种合并方案。

叙利亚之所以愿意与约旦和伊拉克合并,除了叙利亚的政治家缺乏信心之外,还在于伊拉克的首位国王费萨尔曾经被选为叙利亚国王,只是因为法国人的到来,逼迫费萨尔吐出了叙利亚。独立后的叙利亚立刻想到了哈希姆家族的好处,许多人认为重归哈希姆家族的统治是一个不错的选择。

叙利亚的心猿意马让沙特和埃及感到惊慌。他们意识到,一个由伊拉克、约旦和叙利亚联合组成的哈希姆国家就要出现了。这个国家在中东地区显得过于强大,改变了政治平衡。沙特和埃及决定不惜一切代价破坏这次合并。

此时的埃及恰逢纳赛尔推翻国王统治之后,处于革命的狂热之中,除了阻止哈希姆家族的扩张之外,更希望由自己把叙利亚吞并,建立更广阔的统治权。

1955年,一项叫作《巴格达条约》的多国协议在伊拉克首都巴格达签署而成。这项条约的签字方是伊拉克和土耳其,之后英国、巴基斯坦和伊朗也加入了条约。这个事件被认为是冷战进入中东的标志之一。签署条约的最初原因是土耳其和伊拉克对于北方的苏联都心怀恐惧,苏联的三个加盟共和国格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚都在高加索山以南,距离土耳其和伊拉克近在咫尺,为了防止意外,土耳其和伊拉克订立了互保条约。

然而,这项条约立即在中东引起了轩然大波,被渲染成中东版的北约。随后,不信任西方的沙特和倾向于苏联的埃及也签署了一项对抗性的条约,以示对《巴格达条约》的不满。

而这件事出乎意料地对哈希姆家族产生了影响。原本叙利亚与哈希姆家族的两个国家比较接近,但叙利亚国内一直对西方有着深深的不信任感。《巴格达条约》的签订把叙利亚的民族感情激发出来,叙利亚和亲英的哈希姆家族疏远了。

1958年,当约旦和伊拉克还在美梦中时,一件重大的事情震惊了他们:叙利亚和埃及宣布,两个国家将完成合并,成立阿拉伯联合共和国(United Arab Republic)。这时他们才意识到,叙利亚已经逃脱了哈希姆家族的气场,他们失去了机会。

叙利亚和埃及的合并也终于让两个哈希姆国家明白了时不我待的道理。此刻,约旦国内的危机也逐渐发酵。原本吞并巴勒斯坦西岸地区被认为是一着妙棋,但最终,由于消化不良,开明的国王阿卜杜拉被刺身亡,巴勒斯坦人到来所造成的社会紧张也最终威胁了哈希姆王室的安全。

到这时,哈希姆家族才意识到,他们应该考虑的已经不是扩张,而是自保。如果处理不好,就连伊拉克和约旦这两个已经到手的国家都会失去。

在之前,他们讨论的联合大都是希望把叙利亚等国家一块儿收了,但自从叙利亚跟上了埃及,约旦就发现四周充满了敌意国家。在它南面是革命的埃及,东面是虎视眈眈的沙特家族,西面是异族统治的以色列,北面的叙利亚也已经离它而去,只有和伊拉克结成更紧密的联盟,才能保证这个弱小的哈希姆国家继续存在。

约旦王室终于决心向巴格达靠拢,建立统一的国家。

1958年,在埃及和叙利亚合并不久,约旦和伊拉克也宣布建立统一的阿拉伯联邦。这个联邦规定,由伊拉克国王费萨尔二世担任国家元首,约旦国王侯赛因担任副国家元首,如果国家元首去世,则由副国家元首递补。这是一种轮流坐庄式的元首制,表明家族的两个兄弟支系之间没有隔阂,并希望未来两国的政治结构更紧密合并后,最终形成统一的政治制度。

这次计划中的合并将使中东地区的实力再次出现变化。与英法等国分而治之的愿望不同,埃及和叙利亚组成的阿拉伯联合共和国,伊拉克与约旦组成的阿拉伯联邦,加上沙特,将形成三足鼎立之势,避免了更加碎片化的局面。这对于中东国家是有利的。1958年,世界仿佛正在等待着一个中东新局面的出现。而约旦和伊拉克的合并,就是新局面下最后一块拼图。

双方王室伸出的双手终于要握在一起,哈希姆家族复兴的时刻就要到来。

然而,突然间事情起了变化。就在双手触到的一刹那,一场政变席卷了伊拉克。在这次政变中,预定的阿拉伯联邦元首、伊拉克国王费萨尔二世遇害,哈希姆家族的统治被推翻,上台的卡塞姆将军宣布实行共和国。

卡塞姆将军发动政变时,两国合并的文件已经签署。既然元首死亡,约旦国王侯赛因立即根据联合宪法宣布继任阿拉伯联邦的元首。然而,这个无力的举动随即遭到反驳,卡塞姆将军宣布,伊拉克已经不再有王室,也不再有阿拉伯联邦,它退出了联盟。

伊拉克和约旦的合并,哈希姆家族的复兴,在已经触摸到现实前的一刹那化为了烟云。

阿拉伯联邦解体后,埃及和叙利亚的阿拉伯联合共和国也没有维持长久。由于联合过于仓促,对于政治制度的合并和政治席位的分配矛盾重重,联合共和国很快也解体了。

当一切烟消云散时,人们才意识到中东还是那个中东,它们如同瓷器的碎片,一旦被打碎,就很难被黏合在一起。这个碎片化的中东也预示着将来的不太平。

2014年的春夏之交,我走在约旦首都安曼街头的熙熙攘攘之中。2012年埃及革命爆发后,约旦人担心对己不利,但随着最近埃及局势的好转,约旦人提着的心又回到了肚子里。

这个国家仍然被夹在沙特、埃及、以色列、叙利亚、伊拉克的夹缝里。这一年,叙利亚和伊拉克在打仗,以色列也发动了对加沙地带(Gaza Strip)的战役,埃及的穆斯林兄弟会刚刚倒台,一个军事强人正希望控制埃及的局势,只有沙特还显得足够稳定。

不过这种情形对于约旦人来说,已经是见怪不怪了。他们经历了太多次危机,又都在历史狭小的缝隙里艰难地挤过,多这一次已经无所谓了。人们曾经认为这个国家会失败,但它虽然弱小,却艰难地维持住了平衡,保存着哈希姆家族最后的领地。

当和伊拉克合并失败后,人们本来以为约旦的王权也不会存在太久。但也正是从这时起,国王侯赛因认识到他已经没有了退路,必须自力更生来治理国家,走出困境。他对内大力发展经济,并控制巴解组织在国内制造的混乱,对外则把约旦的地理位置劣势变成了优势。由于四周都处于混乱之中,人们需要在中东找到一片和平之地,约旦恰好扮演了这个角色。

在中东地区,约旦是对中国人最友好的地方之一,中国护照可以便利地获得落地签证,并很方便地续签。中国人往往选择先飞到约旦,再从这里出发去埃及或者以色列。

在约旦的门户开放政策下,侯赛因国王也扮演起和平大使的角色。到他去世时,已经成了国际上一个代表性符号,象征着在中东努力维持和平的榜样,一个另一种形式的牧羊人。

只是,哈希姆家族在中东的势力已经无法和当年相比。沙特和哈希姆两大家族在经过几十年的斗法之后,他们把牧羊人的头衔送给了一位新兴的自由军官,阿拉伯世界的重心也向埃及倾斜了。

纳赛尔:永不失败的自由军官

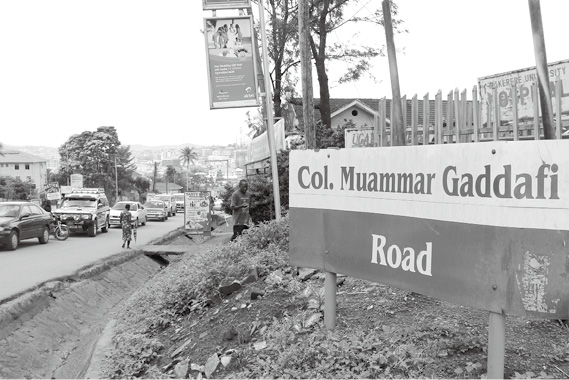

在东非国家乌干达的首都坎帕拉(Kampala),我竟然遭遇了卡扎菲上校。

2014年,利比亚的独裁者卡扎菲已经在阿拉伯革命中被推翻,死去两年多了。这个被国际社会抛弃的人留给世界的印象,大概除了狂妄就是可笑。但在坎帕拉去卡苏比王陵(Kasubi Tombs)的路上,我竟然看到了以上校命名的道路。

这条路的全名叫作穆阿玛尔·卡扎菲上校路(Col. Muammar Gaddafi Road),硕大的牌子和冗长的名称与那位桀骜不驯又爱面子的上校有着异曲同工之妙。也提醒我们,在某些人的眼中,上校的形象不仅不可笑,反而带着某种令人尊敬的东西。

在非洲和阿拉伯世界,常常可以看到那些死去的独裁者受到人们的纪念。

比如,从埃及到索马里兰的伊斯兰国家(地区)里,我看到过无数人把伊拉克前总统萨达姆·侯赛因以及卡扎菲的照片当作手机背景。这两个人的画像位于人们手机上最受欢迎的图片之列。

更有甚者,人们并不屑于选择那些代表他们光辉形象的正装照片,专门寻找他们落魄时期的图片。萨达姆最常被选用的,是他刚被美军发现,从地洞里被拖出来时的图片。照片上,他花白的头发乱蓬蓬沾着泥土,仿佛一个无奈的老农民。但在他的崇拜者眼中,这幅图片却反映了一个受难的英雄,不仅不可笑,反而显得悲壮无比。

在阿拉伯地区旅行的人们会发现,他们的许多观念到了这里都要被改写。不管是中国还是欧洲,人们已经习惯于将萨达姆、卡扎菲、奥萨马·本·拉登(Osama bin Laden)等人当作小丑和疯子,但在阿拉伯世界,都能找到他们的真正信徒。这些信徒打心眼儿里相信他们,即使他们早已经死去,也依然相信。在他们看来,这些人都有过理想,想让阿拉伯世界强大,让穆斯林重归哈里发时期的辉煌。越是那些贫穷的老百姓就越虔诚地相信这一切。

在这些所谓强人的源头,则是一位大神级的人物——纳赛尔。不管是萨达姆还是卡扎菲,纳赛尔都是他们的超级偶像。

纳赛尔也是现代伊斯兰世界第一个全球级的领袖人物。土耳其的阿塔图尔克在国内拥有着最高的权威,但阿塔图尔克的影响力只限于土耳其。他懒得对世界上的事情评头论足,也从来不发明什么世界性的理论。至于萨达姆和卡扎菲,则都是纳赛尔的小字辈,不客气地说,他们的思想源泉都来自纳赛尔,没有纳赛尔,就没有卡扎菲,也没有萨达姆。

纳赛尔的名声是全球性的,是反抗帝国主义的代表人物,同时在经济上又是一个坚定的国家主义者,强调国有化,希望政府带领人民步入繁荣。在他的率领下,埃及不仅要当整个阿拉伯世界的领头羊,还想成为全球第三世界的领袖。

不过在他的率领下,埃及的经济却步履蹒跚,步入了困境。埃及的军队也屡吃败仗,花费无数。但这都无损于纳赛尔的光辉形象,在人们的心中,他是永不失败的(注意,不是永不言败,而是永不失败)。他死后,阿拉伯世界突然间出现了许多小纳赛尔,沿着他的道路奔向未来:叙利亚、伊拉克、苏丹、利比亚……

在埃及国内,到了2014年总统选举时,两位总统候选人针锋相对,互相攻击,但他们都以纳赛尔为偶像,并想成为下一个纳赛尔。这个牧羊人对埃及的影响力仍将维持下去,成为一种传说,进入埃及的神话体系。

在乌干达,这条路被命名为穆阿玛尔·卡扎菲上校路,以纪念那位死去的独裁者。

埃及达哈巴亚喀巴湾的红海。对面就是沙特阿拉伯。由于沙特没有旅游签证,许多人只能远远地望一望它,却无法接近。

在埃及,纳赛尔之前最著名的领袖是一位名叫穆罕默德·阿里的阿尔巴尼亚人。1798年,拿破仑入侵了埃及。当时的埃及仍然是奥斯曼土耳其帝国的一部分,土耳其苏丹调兵遣将来对付这位未来的法国皇帝。穆罕默德·阿里作为低级军官,随着一支阿尔巴尼亚的军队来到了埃及。几年后,这位军官已经成了阿尔巴尼亚驻埃及军队的指挥官。

埃及虽然名义上属于奥斯曼帝国,但又有很大的自治权。穆罕默德·阿里抓住机会攫取了埃及总督的职位,并利用阴谋射杀了大部分反对他的马木留克领主。

由于穆罕默德·阿里拥有着整个奥斯曼帝国最强悍的部队,奥斯曼苏丹不时地请求他帮助镇压沙特人和希腊人的叛乱,借助这些机会,穆罕默德·阿里把他的埃及总督职位变成了世袭制。直到1952年,他的子孙还统治着埃及,在第一次世界大战前是埃及总督,“一战”后则变成了埃及国王。

在治理国家上,穆罕默德·阿里很像土耳其的阿塔图尔克,是一个典型的西化派,要利用西方的科学技术武装埃及,并大力发展世俗教育。在他的带领下,埃及成了整个阿拉伯世界最繁荣的地区。

但是,到了他的后代伊斯马仪(Isma’il)时代,埃及的经济出现了逆转。伊斯马仪是个挥霍无度的纨绔子弟,在几年内,埃及的债务翻了十倍,濒临破产。这时苏伊士运河已经完成,这条运河本来可以给埃及带来一笔固定的收入,却无法弥补总督的浪费。

当埃及政府宣布破产时,作为债主国的英国和法国趁机接管了埃及的财政。按照当时的惯例,弱国的财政一旦破产,作为债主的强国就会以偿债为借口,以武力强迫弱国交出财政自主权,并以此为突破口,插手弱国的政治和军事,使之变成附庸。所以破产后的埃及也丧失了独立的政治,被英国人步步紧逼,逐渐成为被保护国。

从这时起,一直到1952年,埃及政府不断地与英国人做斗争,争取完全的独立,直到王权被纳赛尔的自由军官组织推翻为止。

1952年,由于埃及与英国争取完全独立的谈判迟迟没有进展,加之在前几年与以色列的第一次中东战争中惨败,军队中一群年轻的军官认定,只有革命才能抛开政治家的争吵,挽救这个国家。

令人惊讶的是,埃及的革命范本竟然是土耳其的阿塔图尔克。纳赛尔熟读关于阿塔图尔克的传记,认为埃及的革命不仅要像法国那样建立共和国,还要像美国那样把英国人赶走,更要像土耳其那样自立和富强。这三个任务是缺一不可的。

在军人的主持下,埃及革命爆发。王权被推翻,王室家族踏上了流亡的旅程。

共和国建立后,英国军队也带着不情愿离开了埃及。到这时,建立共和国、赶走英国人,这两个革命任务都实现了。纳赛尔和他的自由军官也成了埃及的主人。

然而,在第三个问题——如何富强,埃及却陷入了困境。

土耳其的阿塔图尔克之所以拥有足够的威望去推行改革,是因为他的国家经历了生死存亡,被他从解体的边缘拉了回来,所以人们信任他,才能接受他的领导。

但纳赛尔并不拥有这样的权威。在自由军官政变前,埃及的经济发展并不落后,即便和英国谈判迟迟没有结果,但这和埃及人的日常生活并没有关系,人们没有危机感。纳赛尔在政变前也只是个默默无闻的小角色。

政变后,为了获得足够的权威,纳赛尔必须如同吹气球一样把自己吹大,装扮成救世主。而当救世主最简单的办法,就是让埃及人相信,他们是阿拉伯的领袖,埃及是中东的领头羊。

于是,埃及在纳赛尔的带领下变得亢奋,在争当阿拉伯领袖的道路上越滑越远。

土耳其的阿塔图尔克虽然利用军事斗争从西方手中夺回了独立,但阿塔图尔克本人是个西方主义者。土耳其一直小心翼翼地维持低调与和平,开展国内的改革运动,学习西方的先进理念和技术,从不煽动群众与西方搞对抗。对于苏联也敬而远之,知道和这个超级大国靠得太近会引火烧身。

然而纳赛尔没有吃透阿塔图尔克这么做的良苦用心,一味地沉醉于煽动群众的热情,不管采取什么手段。埃及在他执政前与西方的关系在阿拉伯国家中是最密切的,经济发展也是最好的,但从他执政开始,埃及立即变得对抗与封闭了。

在军事上,纳赛尔希望重塑军队的威望。埃及军队经历了对以色列的失败,也亟须向世人证明实力。为此,纳赛尔赶走了保卫苏伊士运河的英国人,由于西方世界担心他的所作所为,不肯向他销售武器,他转向了苏联。由于处于冷战之中,西方国家反对的就是苏联要做的,苏联立即给埃及送去了大量的武器。埃及从之前的依靠英国,急剧转向依赖苏联。

在经济上,纳赛尔也同样向社会主义阵营靠拢,希望通过社会主义的措施,比如土地改革,大量企业国有化,修建大的项目来带动经济。他最大的工程是浩大的阿斯旺(Aswan)高坝。在这个工程中,由于担心水坝对环境的影响,世界对埃及的帮助显得有些缓慢,只有苏联加紧了对埃及的援助,从此埃及更倾心于东方阵营。

纳赛尔让埃及成为一个革命输出中心,感染了周围的许多国家,叙利亚、利比亚、伊拉克等,无不见埃及革命带来的热情。

由于修建阿斯旺高坝,埃及需要花费大量的美元,但埃及从哪儿找这么多美元呢?于是,纳赛尔盯上了苏伊士运河。在当时,苏伊士运河的股份大都在英法等国手上,虽然运河本身很赚钱,但英法等国的股票持有人赚走了大部分。纳赛尔决定国有化苏伊士运河,从英法股东手中把收入抢过来。

他的做法在国际上受到了谴责,却在国内和阿拉伯世界得到了欢呼。这是阿拉伯世界少有的对西方强硬的事件。

就这样,埃及变得越来越像中东霸主。

当土耳其和伊拉克签订《巴格达条约》时,埃及担心条约会演变成中东版本的北大西洋公约,激烈地反对伊拉克,并与沙特等国结盟。他向塞浦路斯运送武器,支持塞浦路斯的独立,帮助北非国家的民族主义,向也门派兵,建立北也门政权。那一段时间,不管是约旦推翻国王的阴谋,还是黎巴嫩的种族冲突、伊拉克的激进行动,背后都闪烁着纳赛尔的影子。所有靠近西方或者采用君主制的国家都对他战战兢兢,不知什么时候就被纳赛尔势力渗透了。

在将整个埃及绑上战车之后,纳赛尔终于把自己装扮得像一个救世主了。埃及人突然间沉浸在强大的幻觉之中,对他崇拜有加。

但就在这时,幻觉消失了。

1956年,出于对苏伊士运河国有化的报复,英法两国联合以色列对埃及的西奈半岛发动了进攻。以色列也早已被埃及激怒了。之前,纳赛尔虽然没有准备进攻以色列,但是利用各种机会发动“冷战”。根据公约,苏伊士运河应该对所有国家的商船开放,但纳赛尔截留了去以色列各港口的船只。以色列本来在红海有港口,但埃及在红海南部设立关卡,禁止以色列船只通过。种种做法让以色列宁肯选择和埃及打一仗。

战争中,埃及的军队被迅速摧毁,让人们再次看到了纳赛尔统治下军队的虚弱。更让纳赛尔蒙羞的是十年后的“六日战争”。为了准备战争,纳赛尔苦苦经营了十年,积累了大量的武器,进行了多少合纵连横,劝说各国将军队指挥权统一在埃及手中。

但所有的这一切都白费了。以色列军队用六天时间就将阿拉伯联军全部击破,从埃及手中夺走了加沙地带和西奈半岛,从约旦手中拿走了约旦河西岸,从叙利亚手中占去了戈兰高地。纳赛尔和他朋友的虚弱再次震惊了世界。

1967年6月9日,或许是纳赛尔最尴尬的一天。那一天,他宣布辞去埃及总统职务。在这之前的几天,埃及人一直收到好消息,埃及的军队正在与以色列作战,并节节胜利,但突然间,他们的总统宣布辞职,并告诉他们,埃及惨败……

但纳赛尔永远不会失败。人们对他的信任已经脱离了事实层面,进入了信仰的领域。就算纳赛尔要辞职,埃及人也不让他辞职,继续崇拜他,服从他。阿拉伯人太需要一个领袖、一个牧羊人了,既然这个牧羊人已经出现在埃及,就不要让他坠落。他的执政持续到他的死亡,他的影响力之大一直持续到了今天,并为中东几乎所有的独裁者提供了精神养料。

埃及阿拉曼英联邦士兵墓葬群。第二次世界大战让埃及产生了民族、民主等思潮,最终诞生了纳赛尔革命。

埃及选举日,投过票的人们高举手指。如今,埃及仍然是中东最重要的思想策源地。

纳赛尔的信徒们

纳赛尔之所以有这么大的魅力,是因为他抓住了中东阿拉伯人的几种心理:

第一,自从第一次世界大战后,中东一直处于四分五裂的状态。这里的人们一直希望有一个强有力的领导人能够将这片土地重新团结在一起,用一个声音说话。这就是泛阿拉伯主义的来历。纳赛尔的号召力让人们看到了希望,他曾经主导建立了阿拉伯联合共和国,并有希望在类似的架构下将阿拉伯世界统一。

第二,泛阿拉伯主义者往往对当年英法等国将中东分成碎片感到愤恨,所以,对西方的抵制也是他们共同的特征。虽然当年哈希姆家族也想统一中东,但哈希姆家族的人对西方太软弱了,让人无法尊敬。只有纳赛尔面对西方强权,是仰起头来说话的。他能和英法对着干,在美国面前也毫不示弱,并与苏联人称兄道弟,一副政治大玩家的模样。

第三,犹太人在以色列建国后,一直是阿拉伯人的眼中钉。但是,阿拉伯人又拿以色列毫无办法。纳赛尔虽然没有战胜以色列,但他坚决不妥协的风格吸引了阿拉伯人。

第四,与世界其他地方相比,阿拉伯是一个比较容易接受国家主义的地区。由于地处沙漠的恶劣环境,阿拉伯民族本身就是一个强调互相帮助和协作的民族,一个人在沙漠中很难存活,必须抱团才能生存。伊斯兰教也强调个人的牺牲和集体的利益。所以,纳赛尔的大旗不会让阿拉伯人感到不舒服,而是让他们感到高兴。

第五,对于世界来说,纳赛尔建立的是一个共和国,这让他看起来比那些君主制国家更先进一些。在亚非拉都在争取民族独立时,共和国、反帝等大旗保证他很容易在全球形成共鸣。

第六,纳赛尔获得了足够的光环后,本身就会激励其他野心勃勃的人跟随他的步伐,建立属于自己的光环,特别在阿拉伯。

纳赛尔死后,他的追随者多如牛毛,这些追随者又有一些共性:他们表面上都维持共和国的政权形式,都是独裁者和半独裁者,都强调泛阿拉伯主义,都强烈反对以色列,都有国家主义倾向,都不同程度地与西方对抗。

在这些独裁者中,最著名的就是死去不久的卡扎菲。

不管从哪个方面说,卡扎菲都是一个典型的小纳赛尔。

在利比亚,也有一个自由军官组织,和埃及前辈的名称一模一样,领导人就是卡扎菲。也正是这个自由军官组织发动的政变,推翻了利比亚的国王。

卡扎菲使用的理论都是现成的,他直言不讳就是纳赛尔的教导。卡扎菲本人也对纳赛尔崇拜得一塌糊涂。纳赛尔的泛阿拉伯思想直接影响了他,并被他继承。

卡扎菲对于西方世界的粗鲁也和纳赛尔同出一辙。纳赛尔不顾西方的反对,把苏伊士运河国有化了,卡扎菲也利用同样的招数提高了石油价格,并最终把石油公司国有化了。纳赛尔对以色列恨之入骨,卡扎菲则把仇恨加得更深。

纳赛尔四处支持兄弟国家搞革命,卡扎菲对恐怖组织的支持也是赫赫有名。纳赛尔总是试图与其他国家搞合并,卡扎菲更进一步想搞阿拉伯国家大联合。

而阿拉伯的普通民众也用接纳纳赛尔的方式,同样接纳了卡扎菲。即便卡扎菲已经死亡,他们仍然怀念着这个英雄,将他看成是一个烈士。

卡扎菲只是一个典型代表,纳赛尔对阿拉伯国家的影响力还表现在伊拉克和叙利亚等国的政治上。这两个国家的执政党虽然不一定承认,但实际上秉承的都是纳赛尔主义。

当埃及的革命搞得风生水起时,阿拉伯世界出现了一股世俗化和社会主义的潮流。

在纳赛尔之前,阿拉伯国家最主要的潮流是保守主义。这种保守主义分成三种:一是以埃及穆斯林兄弟会为代表的宗教保守主义;二是以约旦、伊拉克为代表的君主保守主义;三是以沙特为代表的宗教和君主保守主义。

穆斯林兄弟会希望回归纯粹的伊斯兰教,用严格的教法来要求人们,回到1000年前的教法时代。

约旦和伊拉克的哈希姆王室则认定君主的统治才是出路,争取在哈希姆家族的领导下将阿拉伯世界统一起来。

沙特是瓦哈卜主义的重镇,它同时强调君主的领导和宗教的纯洁性,希望整个阿拉伯世界都遵循瓦哈卜的教导,在沙特王室的领导下回归古代信仰。

土耳其的世俗主义被阿拉伯世界当成是突厥人才能搞的东西,和阿拉伯人无关。

但纳赛尔为阿拉伯世界确立了另外一条道路。他认为,阿拉伯世界也应该现代化和世俗化,少一点宗教的东西,多一点科学的东西。

但是,在如何达到富强这个问题上,他却认为阿拉伯世界不可能在西方世界寻找到公平地位,所以,只能联合世界上所有发展中国家形成独特的品牌。同时,在经济上实行社会主义和国家主义,进行国有化,由国家来实行超常规的发展。

世俗化和社会主义,这两块金光闪闪的招牌使得纳赛尔在叙利亚和伊拉克出现了大批的追随者。这些追随者成立了一个政党,叫作阿拉伯复兴社会党(Arab Socialist Ba’ath Party,简称Ba’ath Party)。这个政党是一个跨国组织,在伊拉克和叙利亚都有活动,在其他许多国家也有影响力,并掀起了一股与君主制对抗的潮流。

在叙利亚复兴社会党执政之前,埃及就差点儿和叙利亚合并成功。

叙利亚是法国的托管地,获得独立后一直缺乏足够的勇气进行自我治理,领导层总是寻求与其他国家合并的机会。先是和伊拉克、约旦的哈希姆王国联合,当埃及和纳赛尔崛起后,叙利亚的执政者突然意识到:这才是他们要找的领袖。

叙利亚遵循法国制度,本身就是一个共和国,与伊拉克、约旦的政治结构相差较大,而埃及已经是一个共和国了,两者的合并更加自然,不存在制度障碍。于是,叙利亚与埃及的合并工作紧锣密鼓地张罗起来。

1958年,阿拉伯联合共和国成立。阿拉伯联合共和国包括埃及和叙利亚两块领土,由埃及选出总统,叙利亚选出副总统,政治结构也在埃及和叙利亚的政客之间分配。

根据纳赛尔的梦想,这样的结构并不仅仅停留在两个国家的合并上,在未来还会容纳更多的国家。埃及以后还尝试过多个合并版本,不仅包括叙利亚,还包括伊拉克、也门、利比亚、苏丹等国,许许多多的合并新闻成了纳赛尔时期阿拉伯世界的重要特征。

然而很快,阿拉伯联合共和国的政治结构就崩溃了。由于纳赛尔的领导层只依靠埃及的政客,对叙利亚的政客并不熟悉,两国难以整合,叙利亚人也发现在这个结构中很难受到重视和优待,于是这个合并国家以破裂告终。

阿拉伯联合共和国失败后,纳赛尔的理想在叙利亚并没有断绝。

1963年2月和3月,复兴社会党在伊拉克和叙利亚分别发动政变成功,这也是世俗化和社会主义势力的鼎盛时期。纳赛尔敏锐地嗅到了机会,立即与两个国家再次商讨合并事宜。

然而在争吵中,合并再次成为泡影。伊拉克和叙利亚的复兴社会党却在起起落落中保持下来。最终,复兴党的哈菲兹·阿萨德(Hafez al-Assad)和萨达姆·侯赛因分别攫取了政权,建立了准独裁统治。

虽然是独裁统治,但纳赛尔理想中的世俗化和社会主义倾向却在两个国家中保持下来,直到20世纪90年代和21世纪初才再次陷入混乱。

如今,阿拉伯的强人世界正在经历着激烈的重组,老一代的准独裁者大都以落寞告终,但新一代的强人们仍然把纳赛尔当成榜样。

2012年,埃及的穆巴拉克总统被关在铁笼子里审判时,心中想的一定是纳赛尔。在他的任上,同样坚持了世俗化的倾向。穆巴拉克在发展经济上比纳赛尔还要成功,埃及如今也成了人口8000万的大国,已经比纳赛尔时期高出了四倍。穆巴拉克对纳赛尔的修正在于,他大力向西方靠拢,重新引进自由经济,减少社会主义的成分,这些措施大大地提高了埃及的经济活力。然而,在许多人看来,这是对纳赛尔社会主义的背叛,他们看到的不是经济进步,而是触目惊心的腐败问题。

穆巴拉克下台后,新上台的塞西(Abdel Fattah el-Sisi)在竞选总统时,直言不讳地说他的偶像是纳赛尔。与他同台竞争的是一位媒体人士Sabahi,他也自认为是纳赛尔的信徒,寄希望用国家控制的大项目来重振埃及经济。

更多的民间人士也都在祈祷下一个纳赛尔的诞生,并在等待中蹉跎着岁月。