第三章 李鸿章西洋镜

濮兰德对李鸿章这样评价:“……他的仪态举止和思维方式更像一名战士,而不是政治家。他的身材要比一般的中国人高大,声音粗哑而充满饱满的精神,给人的感觉非常平民化,易于接近。”

李鸿章为什么被戏称为“李大架子”

我们知道李鸿章是个大高个儿,这一点应该是继承了他那位“麻大脚”母亲的基因。在李鸿章出生地,我们听说,他母亲大手大脚,属于那种人高马大型的中国妇女。这位高个头的旧式女性还没裹过脚,在当年江淮一带,并不符合时人的审美观。但是都说儿子的身高随母亲,这大高个儿长在儿子身上,就有了孔武有力的美感。君不见旧本词话里开口就是某某八尺、某某一丈的,不这么说就别想吸引住那些听书者的注意力。

那么李鸿章的身高到底有多高?这个史家历来是不观察的,正如历史学家黄仁宇所说,中国人历来就不是一个以数字管理的民族。我们得不到官方的精确数字。

据资料得来的印象,李鸿章身高至少是1.83米。何以见得?西人书上大多说他“6英尺以上”,6英尺换算为米是1.8288米。有人还说他“6.4英尺”,1.95米,这有点不可能。

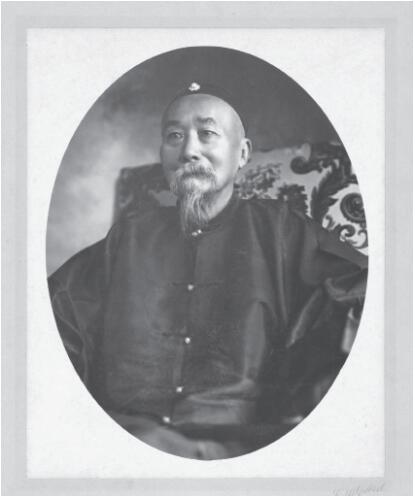

纵观李鸿章的照片,我们可以看到,李鸿章青壮年时带有五分江淮“武气”,人到中年微显三分劳累状,60岁后有点发福。晚年为多颗右牙掉落所困,面颊呈左满右陷状。而且他老年喜戴老花眼镜,可能和青壮年时用眼过度有关(此公年轻时是个职业写奏折的秘书型人才)。生命的最后六年,左颊眼睛下方一寸处又添大日本帝国的浪人所赠之物——一处枪伤的疤痕。疤痕略出,因为子弹尚遗留在皮下。枪击后,他的身体状况一日不如一日。“云中鹤”腰也弯了,气也泄了,眉骨也突出了,眼袋也大了,头发稀疏了,胡子全白了。壮士暮年,人比黄花瘦。

1.83米的身高在当时普遍缺少营养的大清国里算是鹤立鸡群。中部地区走出来的李鸿章即使在关外满人中也是“云中鹤”。以前总以为关外满人人高马大,其实不然。查满清贵族和洋人站在一起的照片,传说中的满人大汉其实大多呈“矮胖型”。

1.83米的个子,站在国际舞台上给清国人的形象加分不少。观察当时的西人漫画,中国人普遍被画得高一些,日本人大多“倭”点。这其中难道没有在国际舞台上频频亮相的李鸿章的功劳?人这个生物大概还没有完全进化好,看人有时还是以生理上的尺寸论英雄。也许视觉上的“伟岸”就是能镇人。日本人就深受这种“视觉论英雄”的影响,人家也将自己画成李鸿章似的大高个儿。

1896年,在英国访问的李鸿章亲自前往哈瓦登城堡拜会英国前首相格莱斯顿。这张画刊登于李鸿章访问伦敦期间的《伦敦新闻图片报》。画中的李鸿章气质一点也不输这位英国大名鼎鼎的前首相格莱斯顿,甚至在构图上有点绿叶(格)配红花(李)的感觉。格莱斯顿(1809—1898),英国自由党领袖,曾四度担任英国首相。作为当时的反对党,他曾 经反对 1840 年英国对华侵略战争(鸦片战争)。

西人细说1.83米的李鸿章

当时大清国在国际上并不“高大”,但是有着高大身躯的李鸿章却能给傲慢的英国人一个先“身”夺人的印象。

濮兰德在《李鸿章》里记载了74岁的李鸿章在一个英国人眼里的形象:“我从议院出来时,突然与李鸿章打了个照面,他正被人领入听取辩论。他像是来自另外一个世界的身材奇高、容貌仁慈的异乡人。他的蓝色长袍光彩夺目,步伐和举止端庄,向他看到的每个人投以感激优雅的微笑。从容貌来看,这一代或上一代人都会认为李鸿章难以接近,这不是因为他给你巨大成就或人格力量的深刻印象,而是他的神采给人以威严的感觉,像是某种半神、半人,自信、超然,然而又文雅和对苦苦挣扎的芸芸众生的优越感。”

1892年,英国青年政治家寇松勋爵曾来华旅行。他在两年后出版的《远东问题:日本、朝鲜和中国》一书中,记述了会见李鸿章的场景,并称这是他“毕生最美好的回忆”。

英国政客寇松近距离观察了李鸿章,看到他“有6英尺多高,身着灰色丝长袍,戴黑丝帽,很有威仪”,“唇上的大胡子将嘴巴遮住一半,下巴上也留着中国式胡须,头发是正在变白的深灰色”。

何天爵是一个美国传教士,也是一个驻华外交官,1895年何天爵写了一本《中国人本色》,在书中他对李鸿章是这样评价的:“……他的仪态举止和思维方式更像一名战士,而不是政治家。他的身材要比一般的中国人高大,声音粗哑而充满饱满的精神,给人的感觉非常平民化,易于接近。”

美国作家斯特林·西格雷夫对李鸿章无甚好感。他给当时76岁的李鸿章画了张素描:“他看上去就是个伪善的家伙,穿着一双厚底缎面朝靴,站着的时候,身高在6英尺4英寸以上。”

“他中过一次风,这使他的脸有一部分不能动弹,于是看上去总是面带微笑——一个危险的男人却有着一张纯洁的笑脸。因为这时候已经很热,李鸿章戴着一顶篾底纱面的帽子,颇似灯罩,一只孔雀翎被一根缅甸翡翠做的管子紧紧扣住。他的袍子外面罩着一件丝绸补褂,朝服的两侧各开着一个口子,这样以便于骑马,前后补子则依照他的官品而绣着白鹤,这是文一品的标志。补褂的外面,齐腰系着一根皮制腰带,上面挂着钱包和一些小袋,袋子里装着他的扇子、鼻烟,以及诸如此类。”

通过这几位英美人的话,可以看到李鸿章的“大架子”之一端,而且这“大架子”的确为他赢得了“威仪”“威严”的形象。

李鸿章爱抽烟

李鸿章爱抽烟。有人说他爱抽水烟,但是从他在天津拍的照片来看,他茶几上放的是旱烟。

李鸿章喜欢抽烟,痰就多。他每到一个国家,人家就为他准备一个痰盂。马关谈判时伊藤博文就想到了这个细节。李鸿章一直为“多痰”所困。仔细观察李鸿章的服饰,你会发现在他的腰部有一个小锦袋。那是锦囊妙计袋吗?美国作家斯特林·西格雷夫揭穿了这个秘密——(李鸿章的)“补褂外面,齐腰系着一根皮制腰带,上面挂着钱包和一些小袋,袋子里装着他的扇子、鼻烟,以及诸如此类。有一只袋子装的是一个袖珍痰罐,他不时地伸手取过来向里面吐痰(总督大人清理喉咙和鼻窦时所发出的叽里咕噜的声音,闻之者无不后脊梁发冷)”。都怪那时候科学不发达,我们的总督大人不知道“抽烟危害健康”。

当时西方发达国家在正式场合,特别是有女宾在场的情况下是不抽烟的。李鸿章不管,这个老烟枪到哪儿都爱吞云吐雾。精明的比利时国王讨厌他抽烟,但是为了“销售”比利时枪炮,人家灵机一动说:“李总督不在此列。”说的时候,国王脸不红心不跳。俄国人就没有这么好的修养,俄国财政大臣维特看到李鸿章抽烟吐痰,当时不便发作,晚上回来全记了下来。后来,这个俄国的“中国通”在自己的回忆录中狠狠地“直笔”了一下李鸿章这个恶习:“用过茶点,我问李鸿章是否想吸烟。他于是喊了一声,颇有点像马的嘶叫。两个中国人立刻从隔壁屋子里跑来,一个拿着一个水烟袋,另一个拿着烟草,于是开始吸烟的仪式。李鸿章静坐着吞云吐雾,他的侍者们很肃敬地替他点烟,端着烟袋,从他的口里拿出来,又放回去。很显然,李鸿章是想拿这种种隆重的排场来使我对他的尊严有一个深刻的印象。不过在我这方面,我也使他相信,我对于所有这些排场丝毫没有在意。”

李鸿章虽抽烟,但对鸦片十分不感冒。据说翻译家严复不知道回避,他在北洋水师学堂教书的时候经常吸食鸦片,因而这个文职军官萎靡不振,为此经常受李鸿章的痛斥。

于私于公,李鸿章都反对鸦片。《伦敦每日新闻》曾有报道:“……他以最强劲的语言声称,中国政府一如既往地强烈反对鸦片贸易。这种贸易是列强通过战争强加给中国的,中国政府根据条约不得已允许印度鸦片进入大陆。……李总督最后明确宣称:‘你们也许明白,如果你们停止毒害我的人民,我们就会立即禁止他们获得鸦片。’我(约瑟夫)告诉他,英国议会已经通过投票,将指定一个专门委员会来华调查鸦片是否真的像有人指控的那样有害时,他气愤地回答:‘荒谬绝伦!’似乎十分的愤怒和蔑视,缓和了一下语气又说:‘任何人都知道,鸦片是有害的。’”

美国作家斯特林·西格雷夫揭秘李鸿章腰间的一个小袋子装的是一个袖珍痰罐。

1872年李鸿章在天津的照片证实了他抽的是旱烟,而不是传 说中的水烟。

这是日本马关春帆楼里陈列的李鸿章座位牌。注意这只花瓷痰盂,这是日本总理大臣、李鸿章的老对手伊藤博文特别为他摆放的。

牙不好,喜炖菜

除抽旱烟外,李鸿章还喜欢喝点红酒,特别是在就餐时喜欢喝上两杯。

1896年8月29日的《纽约时报》就三次讲到他的喝酒:“晚上李饮了少量的酒后,早早就歇息了。”接着在另外一段报道中写了记者的提问:“他喝什么呢?”李的随从说:“他只在饭后饮一点葡萄酒,是产于法国的红葡萄酒。”然后又在另外一篇报道中提到,李的饮食中“还有一杯淡葡萄酒”。(瞧,《纽约时报》一天之内有如此多的李鸿章报道,都快成了“专刊”了。)“会吃的老寿星李总督”一下子享誉美国,于是有保健品商人便想到将李鸿章包装成自己商品的代言人。无意间,李鸿章这会儿又成了中国第一个商品代言人。

因为牙齿不好,年迈的李鸿章饮食多以“炖菜”为主。《纽约时报》报道中透露说:“李吃了燕窝、鱼翅、烤鸡、炒饭。”“当他被问及:‘你所称的适量饮食对一位清国的政治家意味着什么呢?’这位发言人说:‘是指鱼翅、燕窝、烤鸡和炒饭,这也是今晚总督所吃的。他每顿饭几乎都这么吃,他的生活极为简单。’”

“李鸿章杂碎”的产生据说完全出自偶然。但是就是这个偶然的即兴创作也产生了中美两个版本。

中国人的版本是这样的:李鸿章到了纽约,吃腻了美国菜,一天,他在住处招待美国客人吃晚饭,大概是中国的饭菜香吧,客人很快就把桌子上的菜一扫而空。厨师急了,准备的菜都上完了,而客人根本就没有走的意思。李鸿章急中生智,便如此如此、这般这般地和厨师咬了一阵儿耳朵。

不一会儿,厨师端上一盆五颜六色、五花八门的什锦大烩菜来。客人一尝,高兴得开起了玩笑:总督大人,你这个时候才上这么美味的菜,是不是不想让我们吃得舒服啊?李鸿章笑着说:“哈哈,咱们中国人喜欢将最好的东西放在最后。”客人问叫什么菜,李鸿章大概没有听明白,说了一句驴唇不对马嘴的话:好吃,好吃!没想歪打正着,这“好吃,好吃!”和英语“杂碎”的“Hotch-potch”发音差不多。李鸿章就在这一刻获得了“李鸿章杂碎”的冠名权。

正在门后的厨师听了,不禁哑然失笑。只有他知道,刚才中堂大人吩咐他将厨房里的下脚料“乱炖”了一大盆,权当解燃眉之急,没想到……

这些美国客人吃饱了,喝足了,打着饱嗝,千谢万谢地告别回家,谁料到,一出李鸿章下榻的华尔道夫饭店就被等在门外的“娱记”们逮个正着。这些免费的“中华文化传播使者们”,便添油加醋地海吹了一番。就这么着,名菜“李鸿章杂碎”诞生了!

李鸿章的保健品广告。李鸿章在纽约还为人家保健品做了广告。听!李鸿章说:“我是 JOHANN HOFF 公司麦精的长期用户,吃了麦精后身体特棒、精神特好。”还大喇喇地打上了自己的名字。李鸿章知道这事儿吗?拿到代言人劳务费了吗?不得而知。我们只知道那会儿“李旋风”刮得猛,谁都想在李鸿章的盛名下得点儿利。这本没有什么,奇怪的是李鸿章去年刚打了败仗,老美还崇拜这样的“失败者”。

“李鸿章杂碎”背后的神秘厨师

“李鸿章杂碎”诞生记还有一个美国版本。

“李鸿章到了纽约后,8月29日晚上,他宴请美国客人,李鸿章试图创造良好的中美关系,他知道我们美国有一句名言——‘要想获取一个人的心,最好的方式就是先获取他的胃’。席间李鸿章上了道由芹菜、豆芽、肉和美味中国酱组成的菜,以满足中国主人和美国客人的双重口味。但这个传说是否属实?我们就不得而知了。”(译自《美国故事》杂志)

中美版本各有各的优点,中国版发扬了《史记》的优良传统,以春秋笔法弘扬了中华饮食文化,而且还带点“演义”的“戏说”成分。美国版的地点、时间和人物“三要素”俱全,而且也知道从“中美友谊”的大处着笔,值得赞许。

这个传说的后面真正吊起美国人胃口的是“李总督庞大的厨师团”。李鸿章还没有下船,关于李鸿章厨师的故事已经赫然登在《纽约时报》上了。

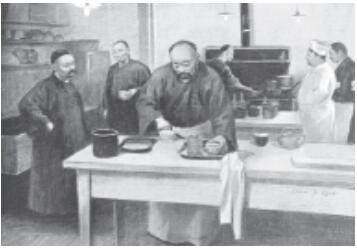

《纽约时报》1896年8月29日的报道是这样写的:“代表团里有十几个厨师,首席厨师是个高个子、年纪不详、毫无表情的男子。身穿深色长袍,一举一动就像是总督的下级正式官员。大概是因为主人身居要职吧,这位厨师长也一本正经地不和饭店的人说话……然后上楼,等候着他主人的吩咐。”

寥寥数笔就把个中华饮食文化代表人物的专业面孔勾勒出来了:“沉着”“冷静”以及“做好自己的本职工作”。

接着这些老记们又写道:“厨师的厨具和总督的专用座椅也很快到了(华尔道夫饭店)……总督回房歇息。大家都走了,除了厨师们,他们得留下来加紧安装厨具并马上着手为总督准备晚餐。”

“昨晚当李总督准备进晚餐时,清国大厨走进华尔道夫饭店的厨房,他带了两名助手和许多厨具,还有很多从天津带来的奇特食物。厨师们准备着晚餐,并把做好的饭菜送进李的卧房。晚餐有燕窝汤、烤鸡、鱼翅和米饭,还有一杯淡葡萄酒。李的私人医生总建议他要少吃正餐。他在美国第一个晚上做的事使人感到怪异,这也使他的名声大噪。”

读了这段报道,美国读者会想:一个74岁的“糟老头”要“十几个厨师”伺候,而且带来了大量的专业厨房用具!更加吊胃口的是那些天津带来的“奇特食物”。这对一个每晚面对一只烤土豆、两勺煮豌豆、三片硬面包的美国读者来说,有了点神秘“异国贵族”的感觉。

现在中美两国之间每天百多架次飞机穿梭来往,这类异国风情早就荡然无存了。

美国报刊上登载的水粉画《李鸿章杂碎的诞生》。美国记者在李鸿章的厨师身上没少着墨,这些人一经过他们的手就成了带着“专业设备”十几箱和带来很多“特殊材料”的神秘人物。这也不奇怪。由于早年“卖猪仔”去了很多中国人,中国菜已经在美国出了大名。

漫画广告:李鸿章推销《星期天新闻报》。漫画中的李鸿章正在煞有其事地阅读英文报纸,虽然一个字都看不懂。旁边的文字是:李鸿章从来不会错过《星期天新闻报》。人说新闻界的嗅觉最敏感,美国报人居然很早就挖掘了咱们李老的广告潜力。画面的细节都做到了:三眼花翎、黄马褂、眼镜、山羊胡子,但就是这事儿本身属子虚乌有。据说,李鸿章发明杂碎的故事就是由这家报纸报道出来的。

李鸿章成了当时国际流行色

说到现在,“李鸿章杂碎”是什么内容还没有涉及呢?其实这个谁也说不清,一百个人有一百个“李鸿章杂碎”菜谱,印度人、菲律宾人都有一个“李鸿章杂碎”的自己的版本。“李鸿章杂碎”大抵是什么?只能泛泛地说,应该是什锦的,炖烩的,肉啊蛋啊这些高蛋白的原料全往里扔,可谓“杂七杂八的大总汇”是也。

“高蛋白”三字从20世纪80年代以后就成了一个贬义词,所以“李鸿章杂碎”如今在美国几乎销声匿迹了。

“李鸿章杂碎”走红应该在李鸿章走后。美国主流社会文学中最早说到“李鸿章杂碎”这个词是在美国作家刘易斯的作品里,这位诺贝尔和平奖得主在他1914年的小说里这样写道:“到七花王国李鸿章杂碎店和美国点心店去,那里有5美元一位的茶座。”

“李鸿章杂碎”盛行美国时,《杂碎》还成了一个重金属乐队的当红歌曲,连百老汇都有一部音乐剧叫《杂碎》,是为了庆祝美国大熔炉文化而写的。

电影也没落下。2001年美国出了部电影就叫《杂碎》,是电影摄影师布鲁斯韦伯根据其1999年的《杂碎俱乐部》一书改编而成的。2005年奥斯卡最佳影片《撞车》里还有一个情节,安东尼给街上一个中国人40美元,要他去给大家“买一些李鸿章杂碎来”。

说李鸿章杂碎在美国销声匿迹也是过头话。瞧,就是现在,在加州洛杉矶小东京地区还有一家远东杂碎馆呢!

这是说的美国主流社会,对咱们中国人来说,“李鸿章杂碎”不管怎么着都是“为国争光”的好事,就连曾经想暗杀李鸿章的“康党要员”梁启超也免不了俗。李鸿章离开美国七年后,梁启超也来到了纽约。他两只眼睛一下子被纽约街上的“李鸿章杂碎”招牌吸引住了。他在《新大陆游记·由加拿大至纽约》中写道:“杂碎馆自李合肥游美后始发生。前此西人足迹不履唐人埠,自合肥至后一到游历,此后来者如鲫……合肥在美思中国饮食,属唐人埠之酒食店进馔数次。西人问其名,华人难于具对,统名之曰杂碎。自此杂碎之名大噪,仅纽约一隅,杂碎馆三四百家,遍于全市。”

原来“李鸿章杂碎”传奇故事的中国版知识产权还得归这位对李鸿章爱恨交加的梁启超所有。不过梁启超慕名吃了一碗后,对美国“李鸿章杂碎”不敢恭维。他说:“其所谓杂碎者烹饪殊劣,中国人从无就食者。”其实梁启超只说对一半,因为给“李鸿章杂碎”买单的是美国人,这道菜已经是具有“美国特色”的菜了,当然不合我们这位来自美食之乡广东的梁老先生的口味。

佩戴勋章绶带的李鸿章,这是他在外交场合的标准着装。这张照片应该是在他访问欧美的1896年前后拍摄的。看着李大架子这架势,我们能想象得出李鸿章杂碎走红美国的一些原因。

|  |

| “李鸿章杂碎”多打着中国菜的招牌。图是1938年用“杂碎”霓虹灯揽客的美国一家中餐馆外景。 | 有一千家做“李鸿章杂碎”的,就有一千种“李鸿章杂碎”的菜谱。这是李鸿章老家合肥人做的“李鸿章杂碎”。 |

|  |

“杂碎”歌曲的乐谱封面和第一页。这就是美国人,这就是美国的流行艺术。他们天性乐观,多幽默细胞,流行艺术爱搞怪。其实艺术说得好听点是神圣,说得白一点就是娱乐,笑是硬道理。

《黄孩子》和李鸿章。“黄孩子”是当时美国一个系列漫画中的中心人物,其英文名称为Yellow Kid。李访美期间,正值“黄孩子”炙手可热之时。这幅画刊登在1896年9月6日的《纽约世界报》上。画面上,在中式的灯笼、爆竹和鼓乐声中,李鸿章头戴三眼花翎,身穿黄马褂,手执月亮形丝扇,面容清癯慈祥、仪态万方地端坐在由一只白山羊拉的四轮轿子上,牵羊的人正是“黄孩子”。他的睡衣上写道:“嗨!他认为我是中国人——却一言不发。”楼房的墙壁上有则广告写道:“女士们!赶快讨要李鸿章式紧身衣吧。假如商贩向你兜售别的什么,你就告诉他,他不过是个撒谎大王罢了。”对于自己被人家卡通化,有记者曾问李鸿章:“您对自己的画像出现在本市有何评论?”李鸿章嘴上说:“不怎么样,他们画得不像。”但“脸上出现了非常特别的表情,显示出了美国式的幽默,好像乐意成为卡通和漫画中的人物”。

燕窝和鱼翅怎么能做菜?

李鸿章在纽约访问期间,燕窝和鱼翅被人家报纸翻出来报道了。当细心的美国读者读到燕窝和鱼翅时纳闷了:燕窝?燕窝是什么?燕窝就是燕子唾液的凝固物体。鱼翅?鱼翅为何物?鱼翅就是美国人处理生鱼时一扔了之的那些鱼脊梁上的划水软组织。当美国人了解了这些天方夜谭式的吃法时,不禁好奇心大发。

这就是美式新闻的写作法,叫“农村包围城市”:以厨师为辅料来陪衬李鸿章这个“火锅底料”的主料。这样,“李鸿章饮食是什么”便成了读者兴趣进一步的自然延伸。

关于李鸿章的饮食,《纽约时报》的八卦文章不厌其烦地细节描写:“……昨晚,李吃了些燕窝、鱼翅、烤鸡和炒饭后又喝了点酒,然后上床休息。”

当李鸿章的发言人被问及:“你称的适量饮食对一位清国的政治家意味着什么呢?”他说:“是指鱼翅、燕窝、烤鸡和米饭,这也是今晚总督所吃的。他每顿饭几乎都这么吃,他的生活极为简单。”

“他喝什么呢?”

“他只在饭后饮一点葡萄酒,是产于法国的红葡萄酒。”

老记们在“长他人的威风”时,不忘照顾一下美国读者的“爱国主义情操”。《纽约时报》在报道中继续写道:“华商们将在‘多米尼科’酒店为总督举行盛大的晚宴。准备的菜肴将是美国风味的,但如果他需要,也可请他的随身家厨来为他准备特殊饭菜。商人们说,如今李鸿章无疑已习惯了西式烹调,而且懂得怎样欣赏。李将由他的清国和英国医生一起陪同出席晚宴。”

李鸿章去美国访问的那个时代,也就是112年前,美国人吃饭是讲规矩的。基督教徒要在饭前做“感谢上帝恩赐”的祷告。特别是晚餐,在美国这可是正经八百的“正餐”啊,来不得半点“随随便便”!

李鸿章不然。《纽约时报》说到李总督海上旅行趣闻时有这么一段描写:“李鸿章在轮船二层有一个四间房的豪华客舱,两间舱房面向前方,另两间朝后。他的一些随从住在下层。他在自己的舱房内吃饭,由他带的厨师准备饭菜。这些厨子们在轮船的厨房大舱内自由进出。鱼翅、燕窝是美味佳肴,他从清国带了许多。他的一个儿子与他共同进餐,而其他随从则在轮船的餐厅内分桌用餐。总督到甲板上来得不多,仅有一天晚上出现在餐厅里,那是观看星期三小周末进行的娱乐表演。”

看到了吗,美国记者连这些小细节都爱打听,因为美国读者关心此类花边新闻的大有人在。

纽约州州长的卫队正在华尔道夫饭店门口等待李鸿章的到来。估计这时候还早呢,卫队在休息。

卫队接到消息,李鸿章马队一会儿就到,所以大家整装待命。

打听太多,李鸿章发飙了

1896年那个时代,美国人也是挺无聊的,没有电视和广播,唯一能打发日子的就是报纸。那是一个纸媒的黄金时代。正当李鸿章搭乘的游船航行在漫长的大西洋航线上,没有新闻也能做出新闻的《纽约时报》记者,把兴趣聚焦在李鸿章的生活起居上,毕竟从来没有一个中国帝王将相式的人物,供他们近距离观察,来满足读者的好奇心:

“其他乘客吃饭时他四处溜达,他一天要吃好几顿,有四个厨师为他准备饭食。厨师们凌晨2点就得起床,要使他们的主人早晨8点能吃上早饭,他们不到晚上9点或9点30分不能歇息,因为总督总是会要一些‘热菜热饭’什么的。”

李鸿章的饮食习惯的确有些另类,因为他长年累月地在三个城市间来往:保定,作为直隶总督府邸,每年得住上几个月。天津,作为北洋通商大臣总督府,是他主要居住地,估计他的眷属大多在天津。北京,是他每次进京的短暂居住地,担心太后和皇上以及各国总理衙门那些大臣的召唤,他一般借宿在东华门外不远的王府井贤良寺里。这么着,他的饮食有点儿如行军打仗,吃饭没有一个准点。他的厨师必须随时准备些热乎乎的食物,听他召唤。李鸿章大权在握,能常年不倒,太后、皇上和大臣们都看到了他工作狂的一面。《纽约时报》记者在船上看到的只是一个中国大臣的“工作狂商务餐”罢了。

《纽约时报》继续津津乐道地写道:“……史迪威·贝尔在航行中曾与总督交谈。当问及为什么随从为他提供在自己舱房内进餐的服务时,总督答道:‘我高兴在哪里吃就在哪里吃。’”

瞧,李鸿章发火了,是啊,你问什么都可以,为什么问人家在哪儿吃饭?洋记者也不想想,去洋人餐厅就餐,先不说洋规矩一大堆,而且和中华饮食文化格格不入,如果让他们看到,李鸿章的那双筷子直来直去地在每样菜里翻来翻去,喝汤的时候不但有咕噜咕噜的响声,而且咱们不似老外,先汤后饭,咱们是亦汤亦饭,李鸿章还爱吃合肥老家的老鸭汤泡饭。这些与人不同的地方见了报,是对大清外交的重大打击。所以李鸿章用痞子腔一概拒绝。恰恰是这种“自然流露”的“痞子腔”,成了纽约记者追踪的“热点新闻”。美国人骨子里喜欢“坏男人”由来已久了,君不见,小布什战胜戈尔的那次选举,就是因为小布什有点“痞子腔”,说话干事不按常理出牌,撩拨起美国选民的“兴奋点”。反观戈尔,一本正经的,哈佛大学科班出身,为官一身清廉,坏事“不粘锅”,环保理念无可挑剔,但就是不可爱。

100多年来美国人没有变。真正应了那句——“江山易改,禀性难移”。

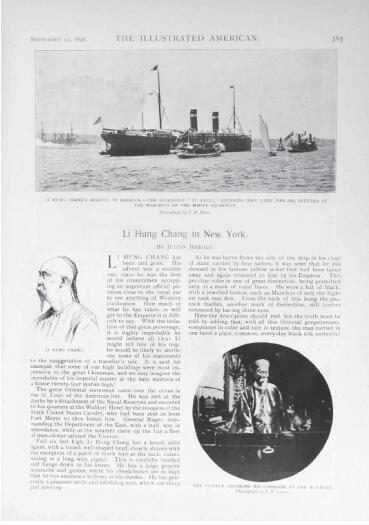

1896年9月12日《美国图报》的一个版面。从中我们第一次见识了李鸿章乘坐的邮轮“圣路易斯”号的真容。这是当天“圣路易斯”号驶进纽约港时,美国派出的白色战舰(“圣路易斯”号左远方)前往迎接 护航的情景。

带着棺材满世界跑

访问欧美八国时,李鸿章其实一身的病。传闻他老不声不响地带着口棺材满世界地“误国”,让人家看了还以为我泱泱中华无人。前面的那张参观访问克虏伯埃森梅喷射击场的照片,我们看到这位老人是坐着轮椅披着厚呢披风去的(天不冷,披什么厚呢披风?只能解释此翁病了)。可是人家乐意。74岁的年龄如今算不了什么,当时可是“古来稀”啊,相当于现在94岁的年龄吧。“百岁”老人还满世界地跑,到处展望“愿景”,说回来以后要这样那样干,这般那般地学,权当自己54岁,真乃返老还童是也。在俄国,他秘密签了《中俄密约》,虽然结果不佳,可是“联俄抗日”,那是满朝文武达成共识的事儿。有人说,他这么卖力是因为有“回扣”。这“回扣”的事儿,查当事人俄国财政大臣的书,是一口否定,只说给了张荫桓一些关节钱。

到德国,他会见了德皇威廉二世,跑老远去视察克虏伯大炮,交通不便的年代这不是一件容易办到的事儿。他还去了德国前首相、赫赫有名的俾斯麦的家乡,东西两个“俾斯麦”进行了一次交心密谈。

李鸿章:“在我们那里,政府、国家都在给我制造困难,制造障碍,我不知怎么办。”

俾斯麦:“反朝廷是不行的。如果最高层完全站在您这一方,有许多事情您就可以放手去做。如果不是这样,那您就无能为力了。任何臣子都很难反抗统治者的意愿。”

李鸿章问:“如果皇帝一直受其他人影响,接受他人的意见,那我怎么办?每天都有一些麻烦,让做臣子的很难开展工作。”

俾斯麦伯爵忽然用了一句法文:“Toutcom-mecheznous(跟我们这里一样)。”接着又用德语说:“在我当首相的时候,也常遇到这种情况,有的时候来自女人方面……”

李鸿章笑笑说:“但您有一个坚强的性格,难道都能够平和地化解这些矛盾吗?”

俾斯麦说:“对贵妇们我一直是很有礼貌的……怎样能够把上面的旨意贯彻到下面,而让下面服从呢?军队决定一切,只要有军队就行。兵不在多,哪怕只有五万人,但要精。”

李鸿章回答说:“我们有的是人,就是缺少受过训练的部队。现在我终于看到了德国优秀的部队。即使以后我不在任上,我仍将在能力范围之内根据阁下的建议施加影响。我们需要聘用普鲁士军官,以普鲁士军队为榜样来训练我们的军队。”

俾斯麦说:“问题不在于把军队分散在全国各地,而在于你是否能把这个部队掌握在自己手中,自如地调动他们,使他们很快地从一地到另一地。”

1896年6月14日中午,李鸿章和随员分别乘坐四辆马车前往柏林皇宫,谒见德意志帝国皇帝威廉二世。李鸿章递交了国书,感谢德国在还辽一事中给予清国的帮助。

记者会上的话超前了一个世纪

离开德国,李鸿章又上路了。荷兰、比利时和法国这里暂且不说,接着老人又横渡英吉利海峡去英国,谈了对中国至关重要的海关加税问题,在这个问题上所有的国家都说听英国的,英国人坚决不答应(可悲啊,一个主权国家想加点海关税都要去和别人商量)。然后他又横渡大西洋去了美国。

老人家在美国倒是风光了一回,人家把他看成是“地球上的老大哥来看地球上最年轻的小弟弟”。他像个电影明星一样,50万纽约人上街看他那“著名的黄马褂”。

他对西方报纸大谈“我们计划将来在国内建立更多的学校”“呼吁废除排华法案”:“你们不像英国,他们只是世界的作坊。你们致力于一切进步和发展的事业。在工艺技术和产品质量方面,你们也领先于欧洲国家。但不幸的是,你们还竞争不过欧洲,因为你们的产品比他们的贵。这都是因为你们的劳动力太贵,以致生产的产品因价格太高而不能成功地与欧洲国家竞争。劳动力太贵,是因为你们排除华工。这是你们的失误。如果让劳动力自由竞争,你们就能够获得廉价的劳力。华人比爱尔兰人和美国其他劳动阶级都更勤俭,所以其他族裔的劳工仇视华人。”李鸿章这一拍一拉,骂得美国人舒舒服服,服服帖帖。姜还是老的辣啊。

接着李鸿章说了一段超前了100年的话,他说:“只有将货币、劳动力和土地都有机地结合起来,才会产生财富。清国政府非常高兴地欢迎任何资本到我国投资。”李鸿章一不小心又创了一个中国第一——“招商引资”。然后他从加拿大回国,在日本过界时,这个老头相当倔,为了履行自己的誓言“终生不履日本”领土,老人冒着生命危险让人在两船之间,抱他过了踏板,这样他的脚就没有碰过日本陆地。

李鸿章这次环球行,历时足足190天,七个月左右,从3月18日到10月3日。当时的出国,人们大多是坐着缓慢的邮轮,慢悠悠地在海上漂着,一个大洋的横穿就是个把月。但李鸿章从英国到纽约,只航行了六天。在那个年代,能同时穿越大西洋和太平洋可不是一件小事,是可以拿来炫耀一生的经历,何况是一个垂垂老矣的行将入土之人。

这类长时间的离家出国,当时的各国王公都是法定的标配职责,但是中国皇帝从来没有出国访问过,没这个习俗。偌大个国家,才刚刚解决和列强间的平等关系,这以前的百多年,清廷大多采取鸵鸟政策,能派正一品大员外访,已经是最大的与时俱进了。这次,李鸿章行程万里,一气呵成,并没有马革裹尸而归。早过了离休年龄的他,如果没有一个工作狂的心是挺不过这次远行的。

1896年,李鸿章摄于美国纽约。